BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Stroke

Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan stroke gangguan fungsi otak yang terjadi dengan cepat dengan tanda-tanda klinis fokal

maupun global dengan gejala yang berlangsung 24 jam atau lebih, tanpa adanya penyebab lain selain akibat gangguan vaskular.The National Institute of Neurological Disorders and Stroke(NINDS) mendefinisikan stroke salah satu atau semua kelompok gangguan termasuk infark

serebral, perdarahan intraserebral, atau perdarahan subarachnoid.24,25,26

2.1.1. Epidemiologi

Stroke adalah penyakit tidak menular yang semakin penting secara

sosial ekonomi dan penuaan populasi. Menurut WHO, stroke adalah penyebab paling umum kedua kematian di seluruh dunia pada tahun 1990

dan penyebab paling umum ketiga kematian di negara-negara yang lebih maju, yang menyebabkan sekitar 4,4 juta kematian di seluruh dunia. Dalam perkiraan terbaru dibuat pada tahun 1999, jumlah kematian akibat

stroke mencapai 5,54 juta di seluruh dunia, dengan dua-pertiga dari kematian ini terjadi di negara-negara kurang berkembang. Stroke juga

Stroke jarang pada orang di bawah 40 tahun, ketika hal itu terjadi,

penyebab utamanya adalah tekanan darah tinggi. Stroke juga terjadi pada sekitar 8% dari anak-anak dengan penyakit sel sabit(sickle cell disease).6

Di Amerika Serikat saja, hampir 750.000 orang mengalami stroke,

dan 150.000 meninggal karena stroke setiap tahunnya (90.000 wanita dan 60.000 pria). Seseorang terkena stroke setiap 45 detik, dan setiap 3,1

menit, seseorang meninggal karena stroke. Ada sekitar 2 juta penderita stroke yang tinggal di Amerika Serikat pada saat ini. Stroke tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan kanker payudara pada perempuan, namun

demikian kurang mendapat perhatian dari organisasi kesehatan

perempuan. Di Cina, sekitar 1,5 juta orang meninggal setiap tahun karena

stroke.1

Di Indonesia sendiri, dari 1000 orang, 8 orang diantaranya terkena stroke. Stroke merupakan penyebab utama kematian pada semua umur,

dengan proporsi 15,4%. Dari setiap 7 orang yang meninggal di Indonesia, 1 (satu) diantaranya karena stroke.6

2.1.2.Faktor Risiko

Penelitian prospektif stroke telah mengidentifikasi berbagai faktor-faktor yang dipertimbangkan sebagai faktor-faktor risiko yang kuat terhadap

timbulnya stroke. Faktor risiko timbulnya stroke, diantaranya :27,28,29

1. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi

c. Ras dan suku bangsa

d.Faktor keturunan

e.Berat badan lahir rendah

2. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi

a.Perilaku 1. Merokok

2. Diet tidak sehat : lemak, garam berlebihan, asam urat, kolesterol, kurang asupan buah

3. Alkoholik

4. Obat-obatan : narkoba (kokain), anti koagulansia, anti platelet, amfetamin, pil kontrasepsi

5. Kurang gerak badan b.Fisiologis

1. Penyakit hipertensi

2. Penyakit jantung 3. Diabetes melitus

4. Infeksi/ lues, arthritis, traumatik, AIDS, lupus 5. Gangguan ginjal

6. Kegemukan (obesitas)

2.1.3. Klasifikasi

Dasar klasifikasi yang berbeda-beda diperlukan, sebab setiap jenis stroke mempunyai cara pengobatan, preventif dan prognosis yang berbeda, walaupun patogenesisnya serupa.30

1) Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya 1. Stroke iskemik

a.Transient Ischemic Attack(TIA) b. Thrombosis serebri

c. Emboli serebri

2. Stroke hemoragik

a. Perdarahan intraserebral

b. Perdarahan subarakhnoid

2) Berdasarkan stadium / pertimbangan waktu 1. Transient Ischemic Attack(TIA) 2. Stroke in evolution

3. Completed stroke

3) Berdasarkan jenis tipe pembuluh darah 1. Sistem karotis

2. Sistem vertebro-basiler

5) Klasifikasi stroke iskemik berdasarkan kriteria kelompok peneliti TOAST30

1. Aterosklerosis arteri besar (embolus/trombosis) 2. Kardioembolisme (risiko tinggi/risiko sedang)

3. Oklusi pembuluh darah kecil (lakunar)

4. Stroke akibat dari penyebab lain yang menentukan

a. Dua atau lebih penyebab teridentifikasi

b. Tidak ada evaluasi c. Evaluasi tidak lengkap

2.1.4. Stroke Iskemik

Infark serebral dapat disebabkan oleh sejumlah proses patologis, tetapi semua berakhir dengan oklusi arteri serebral atau vena. Jika hasil

oklusi arteri berupa pengurangan aliran darah cukup untuk menyebabkan kematian jaringan (infark),maka disebut "iskemia."21,22,28

stroke iskemik paling sering disebabkan oleh emboli dari

ekstrakranial atau trombosis di intrakranial, tetapi dapat juga disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke otak. Pada level seluler, setiap proses

yang mengganggu aliran darah ke otak dapat mencetuskan suatu kaskade iskemik, yang akan mengakibatkan kematian sel-sel otak dan infark otak.5

Stroke iskemik adalah penyakit yang terjadi karena banyak proses patologis yang mendasarinya. Otak adalah sebuah sistem pelaporan

sangat peka sehingga infark kecil,yang jauh di bawah ukuran yang menyebabkan tanda-tanda klinis pada sistem organ lain, dapat

menyebabkan gangguan klinis dan kecacatan pada otak. Sekitar 85% dari

2.1.4.1. Patofisiologi stroke iskemia

Stroke Iskemia dapat dibagi lagi menjadi tiga mekanisme berbeda: thrombus, emboli, dan penurunan perfusi sistemik (hipovolemia).2

2.1.4.1.1. stroke thrombus

Trombosis adalah pembentukan bekuan darah di lokasi patologis, misalnya, dalam menanggapi pecahnya plak aterosklerotik di arteri

serebral. Pembentukan trombus dapat menyebabkan oklusi aliran darah dengan konsekuensi klinis utama.32,33,34

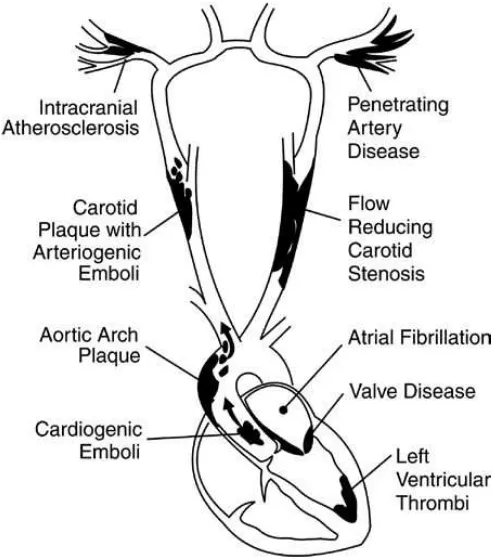

Gambar 1. lokasi thrombus dan emboli sering terjadi

2.1.4.1.2. Stroke emboli

maupun arteri. Stroke iskemik kardioemboli dapat disebabkan oleh atrial

fibrilasi, infark miokard baru, katup jantung prostetik, menyakit katup jantung, endokarditis, mural trombi dan kardiomiopati.18

Stroke kardioembolik merupakan seperlima dari dari stroke iskemik

yang parah dan rentan terhadap stroke ulangan.Magnetic resonance imaging , Doppler transkranial , echocardiography, pemantauan elektrokardiografi 24 jam dan studi elektrofisiologi adalah alat untuk mendeteksi sumber kardioembolik ini. Fibrilasi atrium non - katup ( AF ) adalah penyebab paling umum dari stroke kardioembolik ini dan terapi

jangka panjang dengan antikoagulasi terbukti mencegah strokenya . Meskipun demikian, klinisi hanya memakai terapi antikoagulan ini pada

kurang dari setengah dari pasien dengan AF yang memiliki faktor risiko untuk stroke kardioembolik dan tidak ada kontraindikasi untuk

penggunaannya . Obatdirect thrombin inhibitor(dabigatran) menawarkan keuntungan lain dimana penggunaan dengan obat ini tidak perlu

penyesuaian dosis dan kontrol terhadap waktu protrombin, tapi hal ini

2.1.4.1.3. stroke hipovolemia

Aliran darah otak (cerebral blood flow, CBF), adalah suplai darah ke otak dalam waktu tertentu. Jumlah aliran darah ke otak biasanya

dinyatakan dalam cc / menit / 100 gram jaringan otak. Pada orang dewasa, normal CBF adalah 750 cc / menit atau 15% dari curah jantung. Hal ini

sama dengan 50-54 cc darah per 100 gram jaringan otak / menit. Aliran

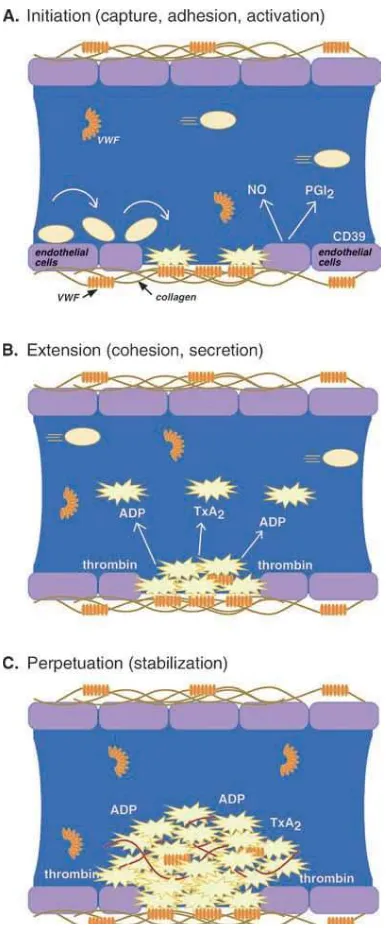

GAMBAR 2. Langkah-langkah dalam pembentukan sumbat thrombus .

Sebelum cedera vaskular , aktivasi platelet ditekanendothelial cell-derived inhibitory factors. Ini termasuk prostaglandin ( PG ) I 2 ( prostasiklin ) , oksida nitrat , dan CD39 , suatu ADPase pada permukaan sel endotel yang dapat menghidrolisis sejumlah ADP yang menyebabkan aktivasi trombosit yang tidak seharusnya . ( A ) Inisiasi . Perkembangan sumbat trombosit diprakarsai oleh trombin dan oleh kompleks kolagen - vWF , yang

menangkap dan mengaktifkan pergerakan trombosit . Trombosit menempel dan menyebar , membentuk monolayer . ( B ) Extension. Sumbat Platelet semakin meluas dengan diaktifkannya trombosit tambahan melalui pelepasan atau sekresi tromboksan A 2 ( TXA 2 ) , ADP , dan agonis trombosit lainnya , yang sebagian besar adalah ligan untuk reseptor G

darah otak diatur untuk memenuhi tuntutan metabolisme otak. Terlalu

banyak darah (hiperemia) dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial (intracranial pressure,ICP), yang dapat menekan dan

merusak jaringan otak. Terlalu sedikit darah yang mengalir (iskemik) bila

aliran darah ke otak di bawah 18 sampai 20 cc / 100 gram jaringan otak / menit, dan kematian jaringan terjadi jika aliran darah di bawah 8 sampai

10 cc/ 100 gram jaringan otak / menit. Dalam jaringan otak, kaskade biokimia yang dikenal sebagai kaskade iskemik dipicu saat jaringan

menjadi iskemik, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kematian

sel-sel otak.36

2.1.5 Diagnosa

Diagnosis stroke biasanya ditegakkan berdasarkan perjalanan penyakit dan hasil pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat membantu menentukan lokasi kerusakan pada otak. Ada dua jenis teknik

pemeriksaan imaging (pencitraan) untuk mengevaluasi kasus stroke atau penyakit pembuluh darah otak (Cerebrovascular Disease/CVD), yaitu

Computed Tomography Scan(CT scan) danMagnetic Resonance Imaging(MRI).3,24

2.1.6 Pengobatan

Penderita dengan dugaan stroke, segera dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah penyebabnya iskemia atau perdarahan.

activator(RTPA) atau streptokinase yang berfungsi menghancurkan bekuan darah diberikan dalam waktu 3 jam setelah timbulnya stroke.29,35

Pemberian antikoagulan atau agen antiplatelet saat ini

kontraindikasi selama 24 jam pertama setelah pengobatan dengan rtPA

intravena . Pembatasan ini didasarkan pada rejimen yang digunakan dalam percobaan NINDS .34

Antikoagulan yangurgentdengan tujuan mencegah timbulnya stroke ulangan, menghentikan perburukan defisit neurologi, atau

memperbaiki keluaran setelah stroke iskemik akut tidak direkomendasikan

sebagai pengobatan untuk stroke iskemik akut.29 Antikoagulan juga

biasanya tidak diberikan kepada penderita tekanan darah tinggi dan tidak

pernah diberikan kepada penderita dengan perdarahan otak karena akan menambah risiko terjadinya perdarahan ke dalam otak.

Penderita iskemik stroke atau TIA yang disertai dengan atrilasi

fibrial intermitten atau permanen yang paroksismal direkomendasikan pengobatan dengan anticoagulant dengan target INR 2,5. Pasien yang

tidak dapat memeriksa INR secara teratur dapat diberikan dabigatran etexilate. Walaupun demikian pemberian obat ini harus dimonitor dengan hati hati karena sampai saat ini belum ada obat obatan yang dapat

menghentikan komplikasi perdarahan karena obat ini.13,17,37

2.1.7 Pencegahan

membantu mencegah terjadinya stroke dan stroke yang berulang. Setelah

serangan stroke dini atau TIA, faktor risiko harus ditinjau terhadap pasien dan memodifikasinya sedapat mungkin.Carotid endarterectomyharus dipertimbangkan untuk pasien yang memenuhi syarat dengan stenosis

arteri karotis yang signifikan. Terapi farmakologis dengan agen antiplatelet atau antikoagulan harus dimulai pada semua pasien yang mengalami

stroke iskemik atau TIA dan yang tidak memiliki kontraindikasi.26,

2.2 Hemostasis

2.2.1. Pendahuluan

Hemostasis adalah mekanisme pertahanan tubuh yang melindungi integritas dari sistem vaskular setelah cedera jaringan. Sistem hemostatik

umumnya diam, tapi setelah cedera jaringan atau kerusakan sistem ini dengan cepat diaktifkan. System ini bekerja sama dengan mekanisme inflamasi, kekebalan tubuh, dan perbaikan lainnya untuk menghasilkan

respon yang terkoordinasi.38,39

Hemostasis berasal dari bahasa Yunani,haima yang berarti darah

dan stasis yang berarti mempertahankan. Proses ini adalah kombinasi dari peristiwa seluler dan biokimia yang berfungsi bersama-sama untuk menjaga darah dalam keadaan cair di dalam pembuluh darah dan arteri

dan juga mencegah kehilangan darah setelah cedera melalui

pembentukan gumpalan darah Hal Ini terdiri dari sistem yang kompleks

2.2.2. Patofisiologi Hemostasis

Ada tiga fase yang saling berkaitan sehubungan dengan terjadinya mekanisme hemostasis, yaitu fase vascular(1), fase koagulasi(2) dan fase fibrinolitik(3).40

Sistem bekerja bersama sama ketika lapisan endotel pembuluh darah terganggu oleh trauma mekanik , trauma fisik , atau trauma kimia

untuk menghasilkan koagulasi. Setelah koagulasi menghentikan pendarahan dan akhirnya koagulasi ini dihancurkan melalui proses fibrinolitik . Akibatnya , ada keseimbangan antara produksi dan

penghancuran bekuan selama proses hemostatik . Bila terjadi gangguan pada keseimbangan ini dapat menimbulkan trombosis atau perdarahan

akibat hiperkoagulasi atau hypocoagulasi.39,40

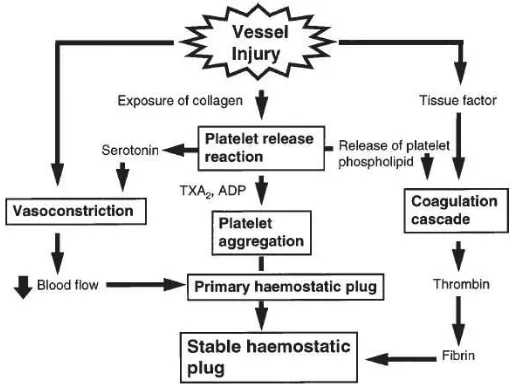

Gambar. 3. Diagram alir mewakili peristiwa besar dalam proses

Hemostasis dikategorikan sebagai proses primer ataupun sekunder.

Hemostasis primer melibatkan respon dari sistem vaskular dan trombosit pada cedera pebuluh darah. Ini terjadi ketika ada luka pada pembuluh kecil di mana pembuluh darah yang cedera konstriksi untuk menutup luka

dan trombosit dimobilisasi ketempat tersebut , agregasi , dan melekat pada komponen subendothelium dari pembuluh darah . Hemostasis

sekunder melibatkan respon dari sistem koagulasi terhadap cedera pembuluh darah. Hal ini diperlukan untuk mengontrol perdarahan pada luka yang besar dan merupakan kelanjutan dari mekanisme hemostatik

primer. Meskipun hasil hemostasis utama adalah pembentukan sumbat trombosit, hasil hemostasis sekunder adalah terbentuknya thrombus .40

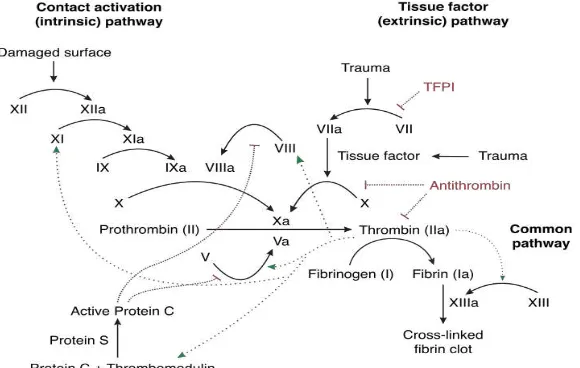

Hemostasis sekunder memiliki dua jalur utama, yaitu jalur intrinsik (contact activation pathway) dan jalur ektrinsik (tissue factor pathway)yang berahir dengan jalur bersama (final pathway) untuk pembentukan

fibrin.38,39,40

2.2.2.1. Jalur ekstrinsik

Diaktifasi oleh factor jaringan (thromboplastin) dan factor VII (Proconvertin). Saat terjadi kerusakan pembuluh darah, endothelium tissue factor (TF) akan dilepaskan, kemudian membentuk kompleks

dengan factor VIIa, yang mengaktivasi Faktor IX dan X. sementara F VII diaktivasi oleh thrombin, FXIa, Plasmin, FXII dan FXa.39,40

yang mengaktivasi prothrombin menjadi thrombin. Thrombin kemudian

mengaktivasi komponen lain dalam jalur koagulasi seperti faktor V dan faktor VII dan selanjutnya.39,40

2.2.2.2. Jalur intrinsik

Jalur intrinsic diaktivasi oleh prekallikrein (PK), High Mulecular Weight Kininogen (HMWK),Fa ktor Hageman (XII), Plasma thromboplastin

antecedent (FXI), faktor IX dan faktor VIII.39

Jalur ini ditandai dengan formasi dari kompleks primer kolagen dengan high molecular weight kininogen (HMWK), prekallikrein dan FXII.

Prekallikrein diubah menjadi kallikrein dan FXII menjadi FXIIa. FXIIa mengubah FXI menjadi FXIa. Faktor XIa mengaktivasi Faktor IX yang

bersama kofaktor FVIII membentuk kompleks tenase yang mengaktivasi FX menjadi FXa. Jalur intrinsic mengawali pembentukan clot.38,39,40

Gambar 4. Kaskade koagulasi jalur intrinsik, jalur ekstrinsik, dan jalur

2.2.2.3. Jalur bersama

Jalur bersama meliputi pembentukan prothrombin converting complex (prothrombinase), pembentukan thrombin, dan pembentukan fibrin. Diawali dengan perubahan faktor X menjadi FXa oleh adanya

kompleks yang terbentuk pada jalur intriksik dan atau faktor VIIa dari jalur ekstrinsik.

Factor Xa, FVa, Platelet Faktor 3, dan ion kalsium akan membentuk prothrombinase yang akan merubah prothrombin menjadi thrombin.

Thrombin yang merupakan enzyme proteolitik yang akan membantu

proses pembentukan fibrin dan berperan dalam pembentukan fibrinogen, menginduksi agregasi dan sekresi trombosit, mengaktivasi F VIII,F V, dan

F XIII.39,40

Selanjutnya thrombin akan mengubah fibrinogen menjadi monomer. Fibrinogen terdiri dari 3 pasang rantai polipeptida yaitu 2 alfa, 2 beta, dan

2 gamma. Thrombin akan memecah rantai alfa dan N-terminal menjai fibrinopeptida A,B, dan fibrin monomer. Fibrin monomer akan

berpolimerasi untuk membentuk fibrin polimer yang pada mulanya bersifat tidak stabil (soluble). Dengan adanya FXIIIa dan ion kalsium, maka fibrin polimer soluble diubah menjadi fibrin polimer yang tidak larut. Hasil ahir

A. Fase fibrinolitik

Fibrinolisis merupakan proses penghancuran deposit fibrin oleh system fibrinolitik, sehingga aliran darah akan terbuka kembali. Proses ini terjadi dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan mekanisme

hemostasis dalam tubuh. Enzim utama yang bertanggung jawab dalam proses ini yaitu plasmin yang merupakan hasil dariaktivasi plasminogen.

Apabila plasminogen telah diaktifkan, maka akan terbentukplasmin yang terasuk enzim proteolitik yang akan menyerang formasi fibrin dengan memproduksi fibrin degradation products (FDP).

Aktivasi plasminogen terjadi dalam beberapa jalur dengan regulasi activator dan inhibitor dan dijelaskan sebagai berikut:40

1) Activator Plasminogen

a. Tissue Plasminogen Activator (t-PA)

Disintesis di endothelial sel dan dilepaskan dalam jumlah yang

besar melalui berbagai rangsangan aktivitas,seperti ketegangan vena, latihan fisik, stress, anoxia, dan acidosis. t-PA memiliki

afinitas yang tinggi terhadap fibrin dan ikatan ini akan meningkatkan aktivitas plasminogen menjadi plasmin. b. Urokinase-tipe plasminogen activator (u-PA)

Activator ini berada dalam plasma dalam bentuk zymogen. c. Faktor XIIa

2) Inhibitor Plasminogen

Plasminogen Activator Inhibitor(PAI)

Dapat dibagi menjadi 3 golongan, PAI-1, PAI-2 dan PAI-3. PAI-1 merupakan suatu glikoprotein yang disentesis oleh sel endotel. Di

dalam trombosit inhibitor ini juga ditemukan di dalam granula alfa dan akan dikeluaran pada proses pelepasan. PAI-1 bekerja

menghambat urokinase dan t-PA. Kadarnya meningkat pada sejumlah keadaan seperti penyakit jantung koroner, pasca bedah, dan thrombosis vena. PAI-2 disintesis oleh plasenta dan bereaksi

dengan urokinase dan t-PA. Inhibitor ini ditemukan pada granulosit, monosit, dan makrofag. PAI-3 ditemukan dalam urin dan identik

dengan inhibitor terhadap protein C aktif.

2.2.3. Trombosit

Trombosit adalah fragmen tak berinti yag berasal dari megakaryosit

sumsum tulang . Trombosit memiliki struktur internal yang kompleks , yang mencerminkan fungsi hemostatikya. Ada 2 komponen utama intraseluler

pada trombosit yaituα - granulesdandense bodies.α - granules

mengandung thrombospondin trombosit , fibrinogen , fibronektin , faktor trombosit 4 , vWF ,platelet derived growth factor,β - thromboglobulin , dan koagulasi faktor V dan VIII . Sementara granul padat (dense bodies) mengandung ADP , adenosin trifosfat ( ATP ) , dan serotonin . Ketika

bentuk membrannya menghilang , dan membentuk massa terstruktur yang

disebutsyncytium. Selain pembentukan sumbatan, agregasi trombosit melepaskan partikel membran mikro-trombosit yang kaya fosfolipid dan berbagai protein koagulasi yang membentuk situasi yang mendukung

terjadinya koagulasi plasma .40

Trombosit dan sel endotel memiliki jalur biokimia yang melibatkan

metabolisme asam arakidonat ( AA ) , yang dilepaskan dari membran fosfolipid oleh fosfolipase A2 . Selanjutnya , siklooksigenase

mengkonversi AA untukendoperoxidessiklik .Endoperoxideskemudian diubah oleh tromboksan sintetase menjadi tromboksan A2 . Tromboksan A2 merupakan agonis poten yang menginduksi agregasi trombosit . Sel

endotel juga mengandung AA dan secara khusus mengkonversi

endoperoxides siklik menjadi prostasiklin , yang merupakan inhibitor kuat terhadap agregasi platelet . Selama berlangsungnya hemostasis primer,

trombosit berinteraksi dengan dinding pembuluh yang rusak yang

mengarah pada pembentukan awal sumbat trombosit. Trombosit / dinding

pembuluh yang cedera berinteraksi melibatkan serangkaian peristiwa yang meliputi adhesi trombosit terhadap komponen subendothelium, aktivasi , perubahan bentuk, pelepasan butiran trombosit, pembentukan

fibrin yang stabilfibrin platelet aggregates, dan retraksi bekuan. Dalam proses ini , aktivasi trombosit dengan paparan fosfolipid yang bermuatan

2.2.4 Tes-tes Hemostasis

Pada proses hemosatasis terjadi 3 reaksi yaitu reaksi vascular berupa vasokontriksi pembuluh darah, reaksi selular yaitu pembentukan sumbat trombosit, dan reaksi biokimiawi yaitu pembentukan fibrin.

Faktor-faktor yang memegang peranan dalam proses hemostasis adalah

pembuluh darah, trombosit, dan faktor pembekuan darah. Selain itu faktor

lain yang juga mempengaruhi hemostasis adalah faktor ekstravascular, yaitu jaringan ikat disekitar pembuluh darah dan keadaan otot.40

Pemeriksaan faal hemosatasis adalah suatu pemeriksaan yang

bertujuan untuk mengetahui fungsi hemostatis serta kelainan yang terjadi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari riwayat perdarahan abnormal,

mencari kelainan yang mengganggu faal hemostatis, riwayat pemakaian obat,ataupun riwayat perdarahan dalam keluarga. Pemeriksaan faal hemostatis sangat penting dalam mendiagnosis diatesis hemoragik.

Adapun pemeriksaan ini terdiri atas:

A. Tes penyaring meliputi :

1. Percobaan pembendungan (Rumple and Leede)

2. Masa perdarahan (Bleeding Time)

3. Hitung trombosit (Platelet count)

4. Masa protombin plasma (Prothrombin Time, PT)

5. Masa tromboplastin partial teraktivasi (Activated partial

6. Masa trombin (Thrombin time, TT)

B. Tes khusus meliputi :

1) Platelet aggregation

2) Fibrin degradation product (FDP), D dimer

3) Thrombotest

4) Antithrombin III (AT III)

5) Protein C 6) Protein S

7) Assay F.VIII, F.IX

8) von Willebrand’s factor

9) Thromboplastin Generation Test (TGT)

10)Prothrombin Consumption Test (PCT) 11)Thrombin-antithrombin complex 12)Prothrombin fragment 1.1

13)Fibrinopeptida A

14)Fibrin monomer complex

2.2.4.1.Prothrombin Time (PT)

Ptrothrombin mulanya adalah ditemukan oleh quick dan telah dipergunakan secara luas selama bertahun tahun sebagai suatu angka

screening sebelum pembedahan untuk menilai faktor koagulasi yang sesungguhnya dan untuk memonitor terapi antikoagulan oral. Semua

menurunkan tingkat defisiensi pada faktor I,II,V, VII dan X. dicumarol dan

obat yang sejenisnya mereduksi aktifitas faktor prothdrombin kompleks yaitu faktor II,VII, IX dan X. karena tes pt sensitive menilai defisiensi seluruh faktor faktor ini kecuali faktor IX maka pt dianggap berguna dalam

memonitor terapi antikoagulan oral. Tes pt juga dipergunakan sebagai penentuan nilai kuantitatif dari faktor II, V, VII dan X.39

Prinsip pemeriksaan PT

Satu tahap tes pt menilai waktu cloting dari plasma yang di uji setelah penambahan reagen thromboplastin yang mengandung kalsium

klorida. Reagen ini merupakan sumber dari tissue thromboplastin yang mengaktifkan faktor VII dan sensitive terhadap semua faktor faktor tahap

dua dan tahap tiga. Defisiensi dari faktor faktor tahap satu (VIII, IX, XI, XII) tidak dapat dideteksi oleh tes ini.39

International sensitivity index (ISI)

International committee for standardization in hematology dan international committee on thrombosis and hemostasis telah menyetujui

rekomendasi untuk melaporkan hasil pt berdasarkan suatu internasional sensitifity index (ISI) dari reagen thromboplastin dan international

normalized ratio (INR).39

(patient PT(S)) INR=Risi=Ratioisi=(---)isi

2.2.4.2.Activated Thromboplastin Time (aPTT)

Ditemukan oleh Langdell dan kawan kawan, dan kemudian

dimodifikasi oleh ahli lainnya, aptt telah dipergunakan secara luas selama bertahun tahun sebagai skrining pra operasi untuk menilai faktor faktor

koagulasi yang sesungguhnya dan memonitor terapi heparin. Semua faktor pada jalur intrinsic diperlukan untuk hasil normal jika melakukan tes

aptt. Aptt dipergunakan untuk mendeteksi defisiensi pada faktor faktor tahap satu yaitu faktor VIII, IX, XI dan XII dan faktor Fletcher. Tes aptt juga digunakan untuk memonitor terapi heparin yang memperlihatkan

pemanjangan pada hasil tes sekitar 0,1 unit atau lebih. Tes ini juga digunakan untuk penilaian kuantitatif dari faktor VIII, IX, XI, XII dan faktor

Fletcher.38,39

Prinsip pemeriksaan APTT

Tes aptt menilai waktu cloting dari plasma yang diuji setelah

penambahan reagen aPTT, yang memungkikan suatu waktu aktifasi diikuti dengan penambahan kalsium klorida. Defisiensi faktor Faktor VIII, IX, XI

dan XII akan menyebabkan nilai aPTT yang memanjang. Heparin, dengan jumlah yang cukup yang mengandung AT-III juga akan menghasilkan aPTT yang memanjangan.38,39

2.2.4.3.Thrombin Time (TT)

Enzyme thrombin adalah suatu protein yang penting dalam proses cloting,

laboratorium dari kelainan fibrinogen termasuk hipofibrinogenemia dan

disfibrinogenemia. Thrombin cloting time akan memanjang bila kadar fibrinogen sekitar 100mg/dL atau lebih kecil. Molekul fibrinogen

nonfungsional (dysfibrinogenemia) juga akan menghasilkan Thrombin time

yang memanjang. Heparin yang mengandung cukup AT-III, juga akan menghasilkan Thrombin Waktu memanjang.38,39

2.3 Dabigatran

Dabigatran merupakan anti koagulan yang cara kerjanya sama sekali berbeda bila dibandingkan dengan warfarin. Tubuh kita

memproduksi thrombin yang dipakai dalam kaskade hemostasis yang mana zat ini berguna dalam pembentukan bekuan darah. Dalam hal ini

dabigatran berfungsi menghalangi atau mencegah pembentukan bekuan darah ini dengan cara memblok efek dari thrombin ini.17,20

Dabigatran merupakan sebuah obat anti koagulan oral golongan

direct thrombin inhibitor. Dabigatran etexilate dihidrolisasi secara cepat setelah dikonsumsi secara oral menjadi bentuk aktifnya, yaitu Dabigatran.

Obat ini diserap pada jalur gastrointestinal, mencapai nilai konsentrasi plasma tertinggi setelah 0,5-2 jam, dan dieksresikan melalui ginjal. Waktu paruh obat ini berkisar antara 12-17 jam, sehingga pemberian Dabigatran

dua kali sehari merupakan metode yang tepat.4Dabigatran bekerja aktif

relatif lebih cepat, memiliki interaksi obat dan makanan yang lebih sedikit

2.4. Kerangka Konseptual