MODUL 2 PRAKTIKUM

MANAJEMEN AGROEKOSISTEM

PENGUKURAN KRITERIA DAN INDIKATOR

KESEHATAN TANAH SEBAGAI DASAR

MANAJEMEN AGROEKOSISTEM

JURUSAN TANAH

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. TUJUAN

· Mempelajari indikator tanah sehat baik secara fisik, kimia, dan biologi;

· Melakukan pengukuran indikator tanah sehat secara langsung di lapangan dan di laboratorium

· Menganalisis kondisi kesuburan tanah berdasarkan data hasil pengukuran.

II. DASAR TEORI

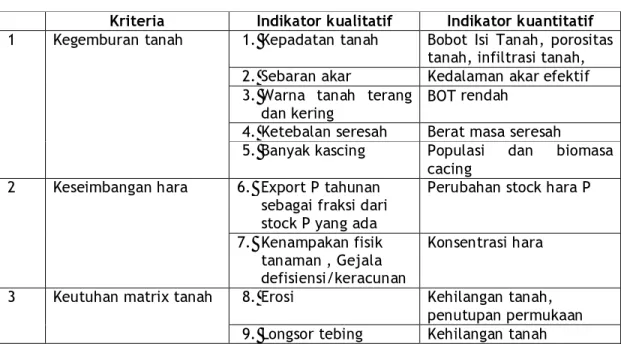

Sistem pertanian intensif telah mendorong terjadinya degradasi sifat fisika, kimia, maupun biologi tanah dibandingkan dengan hutan. Sistem pertanian intensif menyebabkan terbukanya permukaan tanah pada saat yang lama. Pada musim kemarau terik sinar matahari mengenai permukaan tanah secara langsung, akibatnya terjadi percepatan proses-proses reaksi kimia dan biologi, salah satunya adalah penguraian bahan organik tanah (dekomposisi). Sebaliknya, air hujan yang jatuh selama musim penghujan tidak ada yang menghalangi sehingga memukul tanah secara langsung, berakibat pada pecahnya agregat tanah, meningkatnya aliran air di permukaan dan sekaligus mengangkut partikel tanah dan bahan-bahan lain termasuk bahan organik (Widianto et al. 2004). Untuk tujuan perbaikan pengelolaan tanah, pengenalan indikator-indikator kesehatan tanah sangat dibutuhkan untuk penentuan strategi pengelolaan lahan. Indikator-indikator kesehatan tanah dapat dikenali baik secara kualitatif (cepat, murah tetapi kurang akurat) maupun kuantitatif (melalui pengukuran) (Lihat Tabel 1). Menurut FAO guide line (2000), ada 3 kriteria dan indikator kesehatan tanah di tingkat plot yaitu yang berhubungan dengan tingkat kegemburan tanah, ketersediaan hara, dan keutuhan matriks tanah.

Tabel 1. Kriteria dan indikator kualitatif dan kuantitatif

Kriteria Indikator kualitatif Indikator kuantitatif

1 Kegemburan tanah 1. Kepadatan tanah Bobot Isi Tanah, porositas tanah, infiltrasi tanah, 2. Sebaran akar Kedalaman akar efektif 3. Warna tanah terang

dan kering

BOT rendah

4. Ketebalan seresah Berat masa seresah 5. Banyak kascing Populasi dan biomasa

cacing 2 Keseimbangan hara 6. Export P tahunan

sebagai fraksi dari stock P yang ada

Perubahan stock hara P

7. Kenampakan fisik tanaman , Gejala defisiensi/keracunan

Konsentrasi hara

3 Keutuhan matrix tanah 8. Erosi Kehilangan tanah, penutupan permukaan 9. Longsor tebing Kehilangan tanah

Bahan organik tanah berperan penting dalam menyimpan dan melepaskan unsur hara bagi tanaman. Handayanto (1996) menyatakan bahwa dekomposisi bahan organik mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kesuburan tanah. Pengaruh langsung melalui mineralisasi yang melepaskan unsur hara, sedangkan pengaruh tidak langsung sebagai buffer unsur hara sehingga tetap menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah.

Pada lahan-lahan Pertanian intensif, biasanya tingkat permukaan tanah lebih terbuka, dengan penutupan lapisan seresah yang tipis, permukaan tanah terbuka. Dengan demikian tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, tanah menjadi padat, berwarna pucat karena kandungan bahan organik tanah menurun dan diikuti penurunan populasi biota.

Selain pemadatan tanah dan kandungan bahan organik tanah, para petani seringkali menggunakan indikator cacing tanah sebagai penciri tanah sehat. Petani berasumsi bahwa lahan yang banyak cacing tanahnya akan gembur sehingga mudah diolah dan tanaman tumbuh baik. Pendapat tersebut diperkuat oleh Jongmans et al. (2003) bahwa kualitas pori makro dan mikro tanah, tingkat kepadatan tanah, dekalsifikasi dan dinamika bahan organik ditentukan oleh aktivitas cacing tanah. Cara yang paling cepat untuk

mengetahui ada/tidaknya cacing tanah di lahan adalah melalui pengamatan casting. Casting adalah kotoran yang ditinggalkan oleh cacing tanah, umumnya ditemukan di permukaan tanah. Semakin banyak casting ditemukan menunjukkan bahwa di lahan tersebut banyak terdapat cacing tanah.

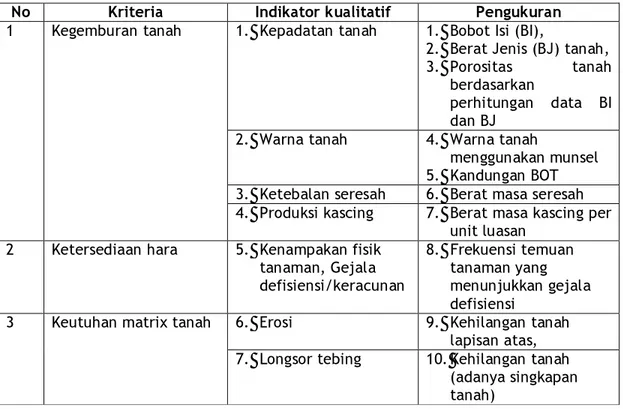

Pada praktikum ini, kegiatan mahasiswa akan difokuskan pada pengenalan dan pengukuran indikator kesehatan tanah di lapangan (Tabel 2).

Tabel 2. Kegiatan pengukuran di lapangan beberapa indikator kesehatan tanah

No Kriteria Indikator kualitatif Pengukuran

1 Kegemburan tanah 1. Kepadatan tanah 1. Bobot Isi (BI),

2. Berat Jenis (BJ) tanah, 3. Porositas tanah

berdasarkan

perhitungan data BI dan BJ

2. Warna tanah 4. Warna tanah

menggunakan munsel 5. Kandungan BOT 3. Ketebalan seresah 6. Berat masa seresah 4. Produksi kascing 7. Berat masa kascing per

unit luasan 2 Ketersediaan hara 5. Kenampakan fisik

tanaman, Gejala defisiensi/keracunan 8. Frekuensi temuan tanaman yang menunjukkan gejala defisiensi

3 Keutuhan matrix tanah 6. Erosi 9. Kehilangan tanah lapisan atas, 7. Longsor tebing 10. Kehilangan tanah

(adanya singkapan tanah)

III. ALAT DAN BAHAN

Alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini meliputi : · Meteran panjang 50 m · Frame seresah · Sekop · Ring sampel · Cetok · Tali Rafia · Cangkul · Pisau · Gunting dahan · Timbangan

· Alat tulis seperti spidol permanen

· Alat laboratorium untuk analisa C-Organik tanah

Sedangkan bahan yang dibutuhkan meliputi : · Tas kresek untuk tempat seresah

· Methilen blue untuk pengukuran porositas tanah · Bahan kimia untuk analisa C-Organik tanah

IV. PELAKSANAAN

4.1. Pengukuran Bobot Isi Tanah 4.1.1. Pengambilan contoh tanah utuh

A. Ratakan dan bersihkan lapisan permukaan tanah yang akan diambil contohnya, kemudian letakkan ring master tegak lurus pada lapisan tersebut.

B. Gali tanah di sekeliling tabung dengan sekop

C. Kerat tanah di sekeliling dengan pisau sampai mendekati permukaan tanah

D. Masukkan tabung sampel ke dalam ring master

E. Tekan tabung dengan hati-hati sampai masuk ke dalam tanah

F. Letakkan tabung lain tepat diatas tabung pertama, kemudian tekan lagi sampai rata

H. Pisahkan tabung pertama dan kedua dengan hati-hati, kemudian potonglah tanah kelebihan yang terdapat pada bagian atas dan bagian bawah tabung sampai rata

I. Tutuplah tabung beserta tanahnya dengan plastik untuk mencegah penguapan dan gangguan selama dalam perjalanan.

J. Pada bagian luar tabung ditulisi keterangan yang bersisi nomor contoh tanah dan kedalaman tanah

4.1.2. Prosedur Analisa Bobot isi tanah

A. Timbangan contoh tanah dengan silindernya (x gram) B. Timbang silinder kosong (y gram)

C. Tetapkan kadar lengas contoh tanah (z gram)

D. Timbangan contoh tanah dengan silindernya (x gram) E. Timbang silinder kosong (y gram)

F. Tetapkan kadar lengas contoh tanah (z gram)

4.2. Pengukuran Berat Jenis Tanah

a. Tentukan kadar lengas contoh tanah yang dianalisa b. Timbang labu ukur kosong (x gram)

c. Isikan tanah kering udara sekitar 50 gram ke dalam labu ukur. Kemudian timbang beserta labunya dan koreksi dengan kadar lengas tanahnya (Y = bobot labu kosong + tanah kering oven)

d. Tambahkan air kurang lebih setengahnya sambil membilas tanah yang menempel di leher labu.

e. Untuk mengusir udara yang terjerat dalam tanah, labu didihkan berlahan-lahan beberapa menit.

f. Dinginkan labu beserta isinya sampai mencapai suhu ruangan, kemudian tambahkan air dingin yang telah didihkan sampai batas volume, lalu timbang (Z gram).

g. Keluarkan isi labu ukur, cuci, kemudian isi dengan air dingin yang telah dididihkan sampai batas volume. Timbang (A gram) atau (no 7) tidak usah dilakukan bila labu ukurnya telah diketahui ukuran volumenya, misal 100 ml dengan merubah rumus berat jenis.

i. Hitung bobot jenis partikel dengan rumus :

BJ = ((Y - X) x d) / ((Y - X) - (Z - A) ) g.cm-3

Y = berat labu kosong + tanah kering oven X= berat labu kosong (Vol. labu 100 ml)

Z= berat labu berisi ( tanah + air) sampai garis batas A= berat labu dan air dingin, sampai garis batas d = kerapatan air pada saat pengamatan = 1

4.3. Penentuan Warna Tanah

Warna tanah ialah salah satu sifat morfologi tanah yang paling mudah dilihat dan dapat dipakai untuk menduga sifat-sifat tanah lainnya. Tanah yang berwarna hitam di lapisan atas umumnya mempunyai kandungan bahan organik tanah kaya akan senyawa besi dan warna kelabu atau biru menunjukkan bahwa drainasenya jelek.

Untuk menghindari subyektivitas dalam penentuan warna tanah digunakan sebuah daftar warna tanah yang dikenal dengan nama Munsell Soil Color Chart. Dalam sistem ini warna tanah ditentukan oleh Hue, Value, dan Chroma. Hue ialah sebagian warna spektrum cahaya. Pada umumnya, tanah tergolong pada warna dasar merah (R=red), Kuning (Y=yellow) dan kombinasi antara merah dan kuning (YR=yellow-red). Sepuluh macam “hue” yang dikenal yaitu 2.5 Y; 5 Y; 7.5 Y; 10 Y; 2.5 YR; 5 YR; 10 YR; 2.5 R; dan 5 Y. Value menyatakan tingkat adanya derajat kegelapan warna, dengan variasi 0-10, dimana 0 adalah hitam mutlak dan 10 adalah putih mutlak. Chroma menyatakan intensitas warna dan berkisar dari 0 (kelabu netral) hingga 8. Makin besar nilai chromanya maka intensitas warnanya makin menonjol

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menentukan warna tanah, disamping itu harus pula memahami petunjuk yang terdapat dalam color chart. Beberapa hal umum yang perlu diketahui dalam pengamatan warna tanah adalah :

1. Tanah harus disebutkan apakah dalam keadaan kering, basah atau lembab 2. Tempat pengamatan harus tidak terlindung dari sinar matahari langsung 3. Tanah diletakkan di bawah lubang kertas buku Munsell dengan jari atau

pisau

4. Tanah tidak boleh mengkilat kecuali pada warna bidang kilir 5. Hindari bekerja sebelum jam 08:00 dan sesudah 16:00

6. Jika warna tidak dapat tepat sama dengan gambar warna maka diberikan angka-angka kilap hue, value dan croma tertinggi dan terendah yang membatasi

Alat dan Bahan

1. Munsell Soil dan Chart 2. Air

Cara Kerja:

1. Ambil segumpal massa tanah dalam keadaan lembab, tetapkan warnanya dengan cara membandingkan dengan daftar warna yang terdapat pada “Munsell Soil Color Chart”

2. Catatlah satuan nilai hue, value dan chromanya

3. Setelah didapat simbol warna, carilah warna tersebut pada halaman berikutnya

Contoh : Misalnya dalam penetapan warna didapat hasil sebagai berikut : Hue=10 YR, Value=3 dan Chroma=2

Cara menulis simbol warna adalah sebagai berikut : 10 YR 3/2, dengan warna very dark greyish brown atau coklat sangat tua kekelabuan

4.4. Penentuan kandungan bahan organik tanah Alat dan Bahan

a. Erlenmeyer 500 ml b. Gelas ukur 20 ml c. Buret untuk FeSO4 1N

d. Pengaduk magnetis

Uraian Prosedur

a. 0.5 g contoh tanah halus (0.05 g untuk tanah organik; 2 g untuk tanah-tanah yang mengandung bahan organik lebih kecil dari 1%) yang melalui ayakan 0.5 mm dimasukkan dalam labu erlenmeyer 500 ml.

b. 10 ml tepat larutan K2Cr2O7 1 N ditambahkan ke dalam erlenmeyer

dengan sebuah pipet

c. 20 ml H2SO4 pk kemudian ditambahkan, labu erlenmeyer

digoyang-goyangkan untuk membuat tanah dapat bereaksi sepenuhnya. Hati-hati, jaga jangan sampai tanah menempel pada dinding sebelah atas labu sehingga tidak ikut bereaksi. Biarkan campuran itu berdiam selama 20 – 30 menit.

d. Sebuah blanko (tanpa tanah) dikerjakan dengan cara yang sama

e. Kemudian larutan diencerkan dengan air sebanyak 200 ml dan sesudah itu ditambahkan 10 ml H3PO4 85% dan 30 tetes penunjuk difenilamina

f. Larutan sekarang dapat dititrasi dengan larutan fero melalui buret. Perubahan warna dari warna dari hijau gelap pada permulaan, berubah

menjadi biru kotor pada waktu titrasi berlangsung, dan pada titik akhir warna berubah menjadi hijau terang

g. Apabila lebih dari 8 dan 10 ml K2Cr2O7 terpakai, ulangi dengan

mempergunakan contoh yang lebih sedikit

Pereaksi

a. H3PO4 85%

b. H2SO4 pekat (diatas 96%)

c. K2Cr2O7 1 N

49.04 g tepat K2Cr2O7 dilarutkan ke dalam H2O dan diencerkan

hingga 1 liter. d. Penunjuk difenilamina

± 0.5 g difenilamina p.a dilarutkan dalam 20 ml H2O dan 100 ml

H2SO4 pekat.

e.1. Larutan fero 0.5 N

196.1 g Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O dilarutkan dalam 800 ml H2O yang

mengandung 20 ml H2SO4 pk dan diencerkan hingga 1 liter. Dapat

digunakan sebagai ganti reagent, 5a suatu reagent yang digunakan oleh Walkey sebagai berikut.

e.2. FeSO4 7 H2O 1N

278.0 g FeSO4 7 H2O dilarutkan ke dalam H2O yang mengandung 15 ml

H2SO4 pekat kemudian diencerkan hingga 1 liter.

Perhitungan : % Corganik =

(

)

100 % 100 5 . 0 3 KA blanko ml sampel ml blanko ml + ´ ´ ´-% Bahan organik = ´ %C -organik

58 100

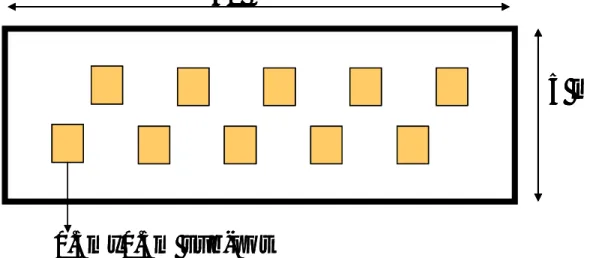

4.5. Penetapan plot pengukuran

Kegiatan praktikum diawali dengan membuat petak berukuran 40 m x 5 m sesuai dengan protokol ASB (Hairiah dan Rahayu, 2007). Petak tersebut dipakai untuk semua pengukuran komponen indikator tanah seperti berat basah dan berat kering seresah, pengamatan casting, dan pengambilan contoh tanah untuk analisa C-Organik tanah. Sedangkan pengambilan contoh tanah untuk pengukuran bobot isi dan porositas tanah dapat dilakukan di luar petak contoh.

4.6. Pengukuran Berat Massa seresah

Nekromasa tidak berkayu adalah seresah daun yang masih utuh (seresah kasar), dan bahan organik lainnya yang telah terdekomposisi sebagian dan berukuran > 2 mm (seresah halus). Pengambilan contoh 'nekromasa' (bagian tanaman mati) dilakukan pada permukaan tanah yang masuk dalam SUB PLOT (5 m x 40 m). Pengambilan contoh necromass tidak berkayu dilakukan pada frame berukuran 0.5 m x 0.5 m seperti Gambar di bawah. Contoh nercomass tidak berkayu yang sudah diambil kemudian dimasukkan ke dalam tas kresek dan ditimbang berat segarnya (BB). Contoh necromass tidak berkayu yang sudah ditimbang dibawa ke laboratorium, kemudian di oven pada suhu 1050C selama 24 jam kemudian ditimbang berat keringnya (BK).

Gambar 1. Lokasi pengambilan contoh seresah dan pengamatan casting

0.5mx0.5m sub-pot

40 m

5 m

0.5mx0.5m sub-pot

40 m

5 m

40 m

5 m

4.7. Berat Massa Kascing

1. Amati kondisi plot dan cari apakah dijumpai kascing, 2. Ambil kascing yang dijumpai di dalam plot,

3. Catat luasan frame untuk pengambilan kascing, 4. Timbang berat kascing (sebagai berat basah), 5. Masukkan kascing ke dalam kantong plastic, 6. Oven kascing dalam suhu 1050C selama 24 jam, 7. Timbang berat kering kascing (sebagai berat kering), 8. Catat berat keringnya

4.8. Frekuensi temuan tanaman yang menunjukkan gejala defisiensi

1. Amati kondisi tanaman yang dijumpai di lahan, apakah dijumpai kekurangan unsure hara N / P / K

2. Bandingkan kenampakan tanaman dengan gambar berikut :

Gambar. Defisiensi unsure N Ciri Tanaman kekurangan N :

Gambar. Defisiensi P pada tanaman Ciri Tanaman kekurangan P :

– Reduksi pertumbuhan, kerdil

– Warna hijau tua – becak ungu pada daun jagung, – Menunda pemasakan

– Pembentukan biji gagal

Gambar. Tanaman kekurangan K Ciri Tanaman kekurangan K :

– Ujung dan tepi daun menjadi coklat, terutama pada daun bagian bawah.

4.9. Kehilangan tanah lapisan atas (Erosi)

1. Amati kondisi permukaan tanah

2. Catat apakah dijumpai adanya erosi (percikan, riil/alur, atau erosi selokan / gully erosion)

4.10. Kehilangan tanah (adanya singkapan tanah)

1. Amati kondisi tanah di permukaan

2. Catat apakah dijumpai adanya erosi tebing lahan

5. Pertanyaan :

1. Sebutkan dan Jelaskan faktor penyebab terjadinya pemadatan tanah !

2. Sebutkan dan jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pemadatan tanah !

3. Jelaskan peran cacing tanah di dalam mengatasi permasalahan fisik, kimia dan biologi tanah !

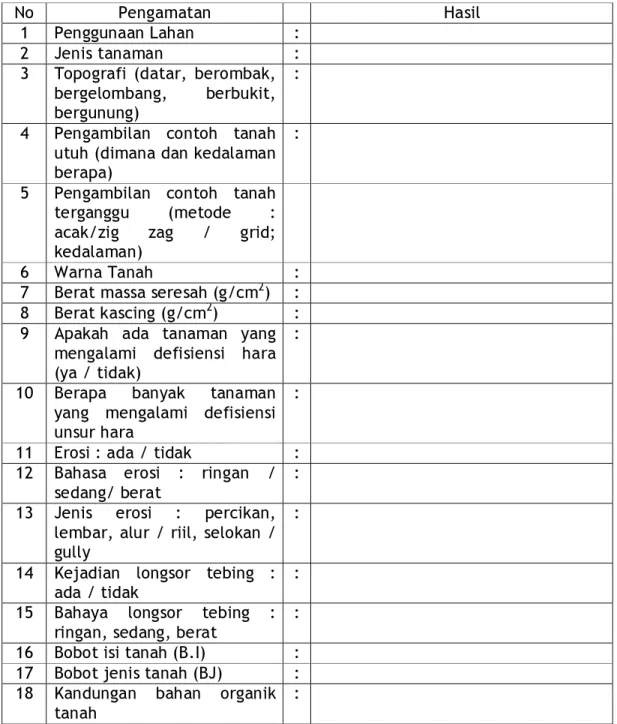

Tabel Kegiatan Pengamatan Lapangan NAMA PENGAMAT : LOKASI (Desa) : No Pengamatan Hasil 1 Penggunaan Lahan : 2 Jenis tanaman : 3 Topografi (datar, berombak,

bergelombang, berbukit, bergunung)

:

4 Pengambilan contoh tanah utuh (dimana dan kedalaman berapa)

:

5 Pengambilan contoh tanah terganggu (metode : acak/zig zag / grid; kedalaman)

6 Warna Tanah : 7 Berat massa seresah (g/cm2) : 8 Berat kascing (g/cm2) : 9 Apakah ada tanaman yang

mengalami defisiensi hara (ya / tidak)

:

10 Berapa banyak tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara

:

11 Erosi : ada / tidak : 12 Bahasa erosi : ringan /

sedang/ berat

:

13 Jenis erosi : percikan, lembar, alur / riil, selokan / gully

:

14 Kejadian longsor tebing : ada / tidak

:

15 Bahaya longsor tebing : ringan, sedang, berat

:

16 Bobot isi tanah (B.I) : 17 Bobot jenis tanah (BJ) : 18 Kandungan bahan organik

tanah

DAFTAR PUSTAKA

Hairiah, K., Sulistyani, H., Suprayogo, D., Widianto, Purnomosidhi, P., Widodo, R. H., and Van Noordwijk, M. 2006. Litter layer residence

time in forest and coffee agroforestry systems in Sumberjaya, West Lampung. Forest Ecology and Management, 224: 45-57.

Hairiah K and Rahayu S. 2007. Petunjuk praktis Pengukuran karbon

tersimpan di berbagai macam penggunaan lahan. World Agroforestry

Centre, ICRAF Southeast Asia. ISBN 979-3198-35-4. 77p

Jongmans, A. G., Pulleman, M. M., Balabane, M., Van Oort, F., Marinissen, J. C. Y. 2003. Soil structure and characteristics of organic matter in

two orchards differing in earthworm activity. Applied Soil Ecology,

24: 219-232.

Van Noordwijk, M, Lusiana, B. dan Khasanah, N., 2004. WaNuLCAS 3.01.

Background on a model of Water Nutrient and Light Capture in Agroforestry System. ICRAF, Bogor.246 p.

Widianto, Suprayogo D., Noveras H., Widodo R.H., Purnomosidhi P., Noordwijk v.M., 2004. Alih Guna Hutan Menjadi Lahan Pertanian:Apakah Fungsi

Hidrologis Hutan Dapat Digantikan Sistem Kopi Monokultur?. Agrivita