ANALISA KADAR C-ORGANIK PADA TANAH DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI DI PUSAT

PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS)

LAPORAN TUGAS AKHIR

AMIRA MASRUN 152401018

PROGRAM STUDI D-3 KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2018

ANALISA KADAR C-ORGANIK PADA TANAH DENGAN

METODE SPEKTROFOTOMETRI DI PUSAT

PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat mencapai gelar Ahli Madya

AMIRA MASRUN 152401018

PROGRAM STUDI D-3 KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2018

PERNYATAAN

ANALISA KADAR C-ORGANIK PADA TANAH DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI DI PUSAT PENELITIAN

KELAPA SAWIT (PPKS)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Saya menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri. Kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Mei 2018

Amira Masrun 152401018

ANALISA KADAR C-ORGANIK PADA TANAH DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI DI PUSAT

PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS)

ABSTRAK

Analisa kadar C-Organik dari tanah perkebunan kelapa sawit. Analisa kadar C- Organik telah dilakukan dengan metode spektrofotometri, spektrofotometri yang digunakan adalah lambda 25 dengan panjang gelombang λ = 585nm. Sampel yang digunakan berasal dari perkebunan Medan. Dari hasil penelitian diperoleh hasil kadar C-Organik masing-masing sampel sebesar 2,11%, 1,04%, 0,71%, 1,34%, dan 0,81%. Jika dibandingkan dengan standar mutu C dalam tanah mineral yang baik yaitu 1-5%, tanah ini layak digunakan untuk bercocok tanam.

Kata kunci : C (Karbon), Organik, Spektrofotometri, Tanah

ANALYSIS OF C-ORGANIC CONDITION IN LAND WITH SPECTROPHOTOMETER METHODE IN PUSAT

PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS)

ABSTRACT

Analysis of C-Organic content of palm oil plantation. Analysis of C-Organic content has been done by spectrophotometric method, the spectrophotometric used is lambda 25 with wavelength λ = 585nm. The sample used comes from Medan plantation.

From the research results obtained the results of C-Organic content of each sample of 2.11%, 1.04%, 0.71%, 1.34%, and 0.81%. When compared with the quality standard C in good mineral soil that is 1-5%, this land is suitable for planting.

Keywords: C (Carbon), Organic, Spectrofotometry, Soil

PENGHARGAAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, dengan limpah karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan judul Analisa Kadar C-Organik Pada Tanah Dengan Metode Spektrofotometri di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).

Terima kasih penulis sampaikan kepada ibu Dr. Rumondang Bulan, MS Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu selama penyusunan laporan tugas akhir ini. Terima kasih kepada bapak Dr. Minto Supeno, M.S selaku ketua program studi FMIPA-USU MEDAN, dekan dan wakil dekan FMIPA USU, seluruh Staf dan dosen FMIPA USU, pegawai FMIPA USU dan rekan-rekan kuliah. Akhirnya tidak terlupakan kepada Bapakm Ibu dan Keluarga yang selama ini memberikan bantuan dan dorongan yang diperlukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Akan membalasnya.

Medan, Mei 2018

Amira Masrun

DAFTAR ISI

Halaman PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR i

ABSTRAK ii

ABSTRAC iii

PENGHARGAAN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

DAFTAR SINGKATAN ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 3

1.3 Hipotesis 3

1.4 Tujuan Penelitian 3

1.5 Manfaat Penelitian 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah 4

2.2 Bahan Organik Dalam Tanah 4

2.3 Hubungan Bahan Organik dan Sifat Fisik 10

2.4 Tekstur Tanah 11

2.5 Sifat Kimia Tanah 12

2.5.1 Koloid Tanah 12

2.5.2 Susunan Kimia Tanah 12

2.5.3 pH Tanah 12

2.6 Spektrofotometer 13

2.6.1 Prinsip Kerja Spektrofotometri 13 BAB 3 METODOLOGI PERCOBAAN

3.1 Alat-alat 16

3.2 Bahan-bahan 16

3.3 Pembuatan Pereaksi 17

3.4 Prosedur Percobaan 17

BAB 4 DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data percobaan 18

4.2 Perhitungan 19

4.3 Pembahasan 19

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 21

5.2 Saran 21

DAFTAR PUSTAKA 22

LAMPIRAN 23

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel Judul Halaman

4.1 Data hasil kalibrasi larutan standar 17

4.2 Kurva Linier kalibrasi larutan 17

4.3 Data hasil pengukuran sampel dengan spektrofotometer 17

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar Judul Halaman

2.6.1 Gambar Pembacaan Spektrofotometer 14

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran Judul Halaman

1. Gambar kurva linier kalibrasi larutan 22 2. Gambar Alat Spektrofotmetri lamda 25 22

DAFTAR SINGKATAN

C = Karbon

KTK = Kapasitas Tukar Kation PPKS = Pusat Penelitian Kelapa Sawit pH = Potensial Hidrogen

N = Nitrogen

UV = Ultra Violet ppm = Part Per Million

P = Phospor

N = Nitrogen

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah lapisan yang menyelimuti bumi antara litosfer (batuan yang membentuk kerak bumi) and atmosfer. Tanah adalah tempat tumbuhnya tanaman dan mendukung hewan dan manusia. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan tanaman dan organisme, membentuk tubuh unik yang menyelaputi lapisan batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon. Setiap horizon dapat menceritakan mengenai asal dan proses-proses fisika, kimia dan biologi yang telah dilalui tubuh tanah tersebut.

Tanah adalah produk transformasi mineral dan bahan organik yang terletak dipermukaan sampai kedalaman tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor genetis dan lingkungan, yakni bahan induk, iklim, organisme hidup (mikro dan makro), topografi, dan waktu yang berjalan selama kurun waktu yang sangat panjang, yang dapat dibedakan dari cirri-ciri bahan induk asalnya baik secara fisik kimia, biologi, maupun morfologinya (Winarso, 2005).

Tanah merupakan elemen dasar yang tidak terpisahkan dalam dunia pertanian.

Tanpa adanya tanah mustahil kita bisa menanam padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan meskipun saat ini telah banyak dikembangkan sistem bercocok tanam tanpa tanah, misalnya hidroponik, airoponik dan lain-lain, tetapi apabila usaha budidaya tanaman dalam skala luas namun masih lebih ekonomis dan efisien menggunakan media tanah. Mengingat pentingnya peranan tanah dalam usahatani, maka pengelolaan tanah untuk usahatani haruslah dilakukan sebaik mungkin guna menjaga kesuburan tanahnya. Tanah yang memenuhi syarat agar pertumbuhan tanaman bisa optimal tentulah harus memiliki kandungan unsur hara yang cukup mengandung banyak bahan organik yang menguntungkan.

Tanah yang semula subur dapat berkurang kualitasnya oleh beberapa faktor.

Salah satu diantaranya adalah dengan seringnya tanah tersebut dimanfaatkan tanpa mengalami proses istirahat. Dengan seringnya kita memanfaatkan tanah, maka unsur hara yang terkandung di dalamnyapun sedikit demi sedikit akan

berkurang. Tanah yang subur dan mudah diolah sangat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Tanah yang baik merupakan tanah yang mengandung hara. Unsur yang terpenting dalam tanah agar dapat mendukung kesuburan tanah salah satunya adalah kandungan c-organik. Dimana kandungan c-organik merupakan unsur yang dapat menentukan tingkat kesuburan tanah.

Kita membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupan dan sebagai media tumbuhnya tanaman. Sebagai media tumbuhnya media tanaman tanah harus dapat menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh.Salah satu faktor yang harus ada adalah bahan organik tanah. Bahan organik tanah merupakan timbunan binatang dan jasad renik yang sebagian telah mengalami perombakan. Bahan organik ini biasanya berwarna cokelat dan bersifat koloid yang dikenal dengan humus.

Humus terdiri dari bahan organik halus yang berasal dari hancuran bahan organik kasar serta senyawa-senyawa baru yang dibentuk dari hancuran bahan organik tersebut melalaui suatu kegiatan mikroorganisme di dalam tanah. Humus merupakan senyawa yang resisten berwarna hitam / cokelat dan mempunyai daya menahan air dan unsur hara yang tinggi.

Tanah yang mengandung banyak humus atau mengandung banyak bahan organik adalah tanah-tanah lapisan atas atau tanah-tanah top soil. Bahan organik tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yaitu sebagai granulator yang berfungsi memperbaiki struktur tanah, penyediaan unsur hara dan sebagainya.

Nantinya akan mempengaruhi seberapa jauh tanaman memberikan hasil produktifitas yang tinggi.

Tanah yang baik merupakan tanah yang mengandung hara. Unsur yang terpenting dalam tanah agar dapat mendukung kesuburan tanah salah satunya adalah kandungan c-organik. Dimana kandungan c-organik merupakan unsur yang dapat menentukan tingkat kesuburan tanah.Bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik ringan, biomassa mikroorganisme, bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus.

1.2 Perumusan Masalah

Tanah merupakan medium atau tempat tumbuhnya suatu tanaman untuk dapat hidup. mengetahui kandungan bahan C organik dari tanah sehingga dapat mengetahui layak atau tidaknya tanah tersebut dijadikan lahan.

1.3 Hipotesis

Sesuai dengan tujuan diatas maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yaitu : mengetahui kadar C organik pada tanah sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya tanah tersebut dijadikan lahan.

1.4 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui metode analisa yang digunakan untuk menentukan kadar C organik pada tanah

- Untuk mengetahui apakah kadar C oragnik terdapat didalam tanah - Untuk mengetahui kadar C organik yang terkandung didalam tanah

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari pembuatan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan informasi bagaimana cara menganalisa kadar C organik pada tanah secara spektrofotometer. Dan dengan mengetahui kadar C organik dapat diketahui apakah tanah tersebut layak atau tidaknya dijadikan lahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah

Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi, yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan, dan bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, yang merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu, yang terjadi akibat dari pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan. (Yulipriyanto,2010)

Tanah tersusun atas mineral primer dan mineral skunder serta bahan organik.

Mineral primer berasal dari batuan beku yang secara kimia belum mengalami perubahan. Ini merupakan bahan sumber mineral utama sekaligus sumber bahan organik. Pembebasan unsur haranya untuk tanaman sangat lambat karena tergantung pada proses pelapukan sehingga tidak cukup membantu bagi tanaman. Sedangkan mineral sekunder dan bahan organik terutama yang koloida menyusun fraksi tanah aktif. Secara umum tanah tersusun atas lima komponen yaitu, partikel mineral yang merupakan hasil perombakan batuan dipermukaan bumi dan ini merupakan bagian terbesar tanah, bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran binatang serta bangkainya, air, udara dan kehidupan mikroorganisme. Berdasarkan hal itu maka dapat dibedakan menjadi dua jenis tanah yaitu tanah mineral, yang meliput tanah yang kandunga bahan organiknya kurang dari 20% atau tanah yang mempunyai lapisan organik dengan ketebalan kurang dari 30 cm. Sedangkan tanah organik adalah tanah yang mengandung bahan organik 65% atau mempunyai lapisan bahan organik jika belum diolah sedalam 1 meter.

2.2 Bahan Organik dalam Tanah

Tanah sebagai media pertumbuhan tanaman berada dalam kondisi yang optimum jika komposisinya terdiri dari : 25% udara, 25% air, 45% mineral dan 5%

bahan organik. Atas dasar perbandingan ini, nampak kebutuhan tanah terhadap bahan organik adalah paling kecil. Namun demikian kehadiran bahan organik dalam tanah mutlak dibutuhkan karena bahan organik merupakan bahan penting dalam

menciptakan kesuburan tanah, baik secara fisika, kimia maupun dari segi biologi tanah (Lengkong dan Kawulusan, 2008).

Bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi dan termasuk juga mikrobia heterotrofik dan ototrofik yang terlibat dan berada didalamnya (Nabilussalam, 2011).

Bahan organik adalah bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis, yang bersumber dari sisa tanaman atau binatang yang terdapat di dalam tanah yang terus menerus mengalami perubahan bentuk, karena dipengaruhi oleh faktor biologis, fisika, dan kimia. Bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk fraksi bahan organik ringan, biomassa mikroorganisme, bahan organik didalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus. Kadar C-organik tanah cukup bervariasi, tanah mineral biasanya mengandung C-organik antara 1 hingga 9%, sedangkan tanah gambut dan lapisan organik tanah hutan dapat mengandung 40 sampai 50% C- organik dan biasanya < 1% di tanah gurun pasir (Fadhilah, 2010).

Budidaya organik nyata meningkatkan kandungan karbon tanah. Karbon merupakan komponen paling besar dalam bahan organik sehingga pemberian bahan organik akan meningkatkan kandungan karbon tanah. Tingginya karbon tanah ini akan mempengaruhi sifat tanah menjadi lebih baik, baik secara fisik, kimia dan biologi. Karbon merupakan sumber makanan mikroorganisme tanah, sehingga keberadaan unsur ini dalam tanah akan memacu kegiatan mikroorganisme sehingga meningkatkan proses dekomposisi tanah dan juga reaksi-reaksi yang memerlukan bantuan mikroorganisme, misalnya pelarutan P, fiksasi N dan sebagainya (Utami dan Handayani, 2003).

Terdapat beberapa pengertian mengenai C-organik yakni merupakan bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis, yang bersumber dari sisa tanaman dan atau binatang yang terdapat di dalam tanah yang terus menerus mengalami perubahan bentuk, karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan kimia. C-organik juga merupakan bahan organik yang terkandung di dalam maupun pada permukaan tanah yang berasal dari senyawa karbon di alam, dan semua jenis

senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik ringan, biomassa mikroorganisme, bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus (Supryono dkk, 2009).

Adapun menurut Indranada (1994), sumber-sumber bahan organik adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer bahan organik adalah jaringan tanaman berupa akar, batang.ranting dan buah. Bahan organik dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis sehingga unsur karbon merupakan penyusun utama dari bahan organik tersebut. Unsur karbon ini berada dalam bentuk senyawa-senyawa polisakarida seperti selulosa, hemi-selulosa, pati dan bahan-bahan pectin dan lignin. Selain itu nitrogen merupakan unsur yang paling banyak terakumulasi dalam bahan organik karena merupakan unsur yang paling penting dalam mikroba yang terlibat dalam proses perombakan bahan organik tanah. Jaringan tanaman ini akan mengalami dekomposisi dan terangkul ke lapisan bawah (Sutanto, 2002). Sumber primer diperoleh dari jaringan tanaman berupa akar, batang, ranting, daun, bunga, dan buah. Jaringan ini akan mengalami dekomposisi dan akan terangkut ke lapisan bawah serta diinkorporasi dengan tanah.

b. Sumber sekunder

Sumbernya adalah binatang. Dalam kegiatannya, binatang terlebih dahulu harus menggunakan bahan organik tanaman, setelah itu barulah binatang menyumbang bahan organiknya.

Kedua sumber bahan organik tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tanah. Hal ini dikarenakan perbedaan komposisi atau susunan dari bahan organik tersebut. Jaringan binatang berbeda dengan jaringan tumbuhan, oleh sebab itu pada jaringan binatang umumnya lebih cepat hancur dibandingkan dengan jaringan tumbuhan (Indranada, 1994).

Karbon merupakan penyusun bahan organik, oleh karena itu peredarannya selama pelapukan jaringan tanaman sangat penting. Sebagian besar energi yang diperlukan oleh flora dan fauna tanah berasal dari oksidasi karbon, oleh sebab itu CO2 terus dibentuk. Berbagai perubahan yang terjadi dan siklus yang menyertai reaksi karbon tersebut di dalam atau di luar sistem tanah disebut peredaran karbon.

Pembebasan CO2 antara lain melalui mekanisme pelapukan bahan organi. Gas

tersebut merupakan sumber CO2 tanah, disamping CO2yang dikeluarkan akar tumbuhan dan yang terbawa oleh air hujan.CO2yang dihasilkan tanah akhirnya akan dibebaskan ke udara, kemudian dipakai lagi oleh tanaman (Yani, 2003).

Unsur karbon di dalam tanah berada dalam 4 wujud, yaitu wujud mineral karbonat, unsur padat seperti arang, grafit dan batubara, wujud humus sebagai sisa- sisa tanaman dan hewan serta mikroorganisme yang telah mengalami perubahan, namum relatif tahan terhadap pelapukan dan wujud yang terakhir berupa sisa-sisa tanaman dan hewan yang telah mengalami dekomposisi di dalam tanah (Watoni dan Buchari, 2000).

Adapun sifat-sifat tanah yang menganudung organik, diantaranya : mempunyai bobot isi (bulk density) yang rendah; mempunyai luas permukaan spesifik tinggi;

mempunyai kemampuan menyerap air yang tinggi (sampai 3 kali lipat dari bobot keringnya) ; bersifat agak plastis tetapi tidak lekat ; mempunyai Kapasitas Tukar Kation (KTK) tinggi hingga 150-200 me/100 g karena memiliki gugus fungsional yang banyak seperti Hidroksil (-OH), Karboksil (-COOH), Fenolik dll ; bersifat amfotir (bertindak sebagai basa pada kondisi asam dan bertindak sebagai asam pada kondisi alkalis) ; bersifat hesteriosis jika terjadi pembasahan dan pengeringan ; memiliki titik muatan nol (pH) sangat rendah ; dan bermuatan variable (Madjid, 2010).

Bahan organik tanah merupakan hasil dekomposisi atau pelapukan bahan-bahan mineral yang terkandung didalam tanah. Bahan organik tanah juga dapat berasal dari timbunan mikroorganisme, atau sisa-sisa tanaman dan hewan yang telah mati dan terlapuk selama jangka waktu tertentu. bahan organik dapat digunakan untuk menentukan sumber hara bagi tanaman, selain itu dapat digunakan untuk menentukan klasifikasi tanah (Soetjipto, 1992).

Bahan organik merupakan perekat butiran lepas dan sumber utama nitrogen, fosfor dan belerang. Bahan organik cenderung mampu meningkatkan jumlah air yang dapat ditahan didalam tanah dan jumlah air yang tersedia pada tanaman. Akhirnya bahan organik merupakan sumber energi bagi jasad mikro. Tanpa bahan organik semua kegiatan biokimia akan terhenti (Doeswono,1983)

Kandungan organik tanah biasanya diukur berdasarkan kandungan C-organik kandungan karbon (C) bahan organik bervariasi antara 45%-60% dan konversi C-

organik menjadi bahan = % C-organik x 1,724. Kandungan bahan organik dipengaruhi oleh arus akumulasi bahan asli dan arus dekomposisi dan humifikasi yang sangat tergantung kondisi lingkungan (vegetasi, iklim, batuan, timbunan, dan praktik pertanian). Arus dekomposisi jauh lebih penting dari pada jumlah bahan organik yang ditambahkan. (Foth,1994).

Tanah Latosol disebut juga sebagai tanah Inceptisol. Tanah ini mempunyai lapisan solum tanah yang tebal sampai sangat tebal, yaitu dari 130 cm sampai 5 meter bahkan lebih, sedangkan batas antara horizon tidak begitu jelas. Warna dari tanah latosol adalah merah, coklat sampai kekuning-kuningan. Kandungan bahan organiknya berkisar antara 3-9 %, tapi biasanya sekitar 5% saja (Soepardi, 2005).

Bahan organik tanah merupakan penimbunan dari sisa-sisa tanaman dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan dan pembentukan kembali.Bahan organik demikian berada dalam pelapukan aktif dan menjadi mangsa serangan jasad mikro.Sebagai akibatnya bahan tersebut berubah terus dan tidak mantap sehingga harus selalu diperbaharui melalui penambahan sisa-sisa tanaman atau binatang.

Menurut Suryani A. (1996), proses dekomposisi bahan organik memiliki urutan sebagai berikut:

1. Fase perombakan bahan organik segar. Proses ini akan merubah ukuran bahan

menjadi lebih kecil.

2. Fase perombakan lanjutan, yang melibatkan kegiatan enzim mikroorganisme

tanah. Fase ini dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Pada tahapan awal dicirikan oleh kehilangan secara cepat bahan-bahan yang mudah terdekomposisi sebagai akibat pemafaatan bahan organik sebagai sumber karbon dan energi oleh mikro organisme tanah, terutama bakteri. Dihasilkan sejumlah senyawa sampingan seperti:

NH3, H2S, CO2, asam organik dll. Selanjutnya, pada tahapan tengah, terbentuk senyawa organik tengahan/antara (intermediate products) dan biomassa baru sel organisme.Lalu tahapan akhir dicirikan oleh terjadinya dekomposisi secara berangsur bagian jaringan tanaman/hewan yang lebih resisten (mis: lignin). Peran fungi dan Actinomycetes pada tahapan ini sangat dominan.

3. Fase perombakan dan sintesis ulang senyawa-senyawa organik (humifikasi) yang

akan membentuk humus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bahan organik dalam tanah adalah kedalaman tanah, iklim (curah hujan dan suhu), drainase, tekstur tanah dan vegetasi. Kadar bahan organik terbanyak ditemukan pada lapisan atas setebal 20 cm, sehingga lapisan tanah makin ke bawah maka bahan organik yangdikandungnya akan semakin kurang (Hakim dkk, 1986).

Pengaruh bahan organik terhadap tanah dan kemudian terhadap tanaman tergantung pada laju proses dekomposisinya. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi ini meliputi faktor bahan organik dan faktor tanah.

Faktor bahan organik meliputi komposisi kimiawi, nisbah C/N, kadar lignin dan ukuran bahan, sedangkan faktor tanah meliputi temperatur, kelembaban, tekstur, struktur dan suplai oksigen, serta reaksi tanah, ketersediaan hara terutama ketersediaan N P, K dan S (Hanafiah, 2010).

Bahan organik yang masih mentah dengan nisbah C/N tinggi, apabila diberikan secara langsung ke dalam tanah akan berdampak negatip terhadap ketersediaan hara tanah. Bahan organik langsung akan disantap oleh mikrobia untuk memperoleh energi. Populasi mikrobia yang tinggi, akan memerlukan hara untuk tumbuh dan berkembang, yang diambil dari tanah yang seyogyanya digunakan oleh tanaman, sehingga mikrobia dan tanaman saling bersaing merebutkan hara yang ada.

Akibatnya hara yang ada dalam tanah berubah menjadi tidak tersedia karena berubah menjadi senyawa organik mikrobia.Kejadian ini disebut sebagai immobilisasi hara (Atmojo, 2003).

Nisbah C/N berguna sebagai penanda kemudahan perombakan bahan organik dan kegiatan jasad renik tanah akan tetapi apabila nisbah C/N terlalu lebar, berarti ketersediaan C sebagai sumber energi berlebihan menurut bandingannya dengan ketersediaanya N bagi pembentukan mikroba. Kegiatan jasad renik akanterhambat (Priambada dkk,2005).

Karbon diperlukan mikroorganisme sebagai sumber energi dan nitrogen diperlukan untuk membentuk protein.Apabila ketersediaan karbon terbatas (nisbah C/N terlalu rendah) tidak cukup senyawa sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan mikroorganisme untuk mengikat seluruh nitrogen bebas.Apabila ketersediaan karbon berlebihan (C/N > 40) jumlah nitrogen sangat terbatas sehingga menjadi faktor pembatas pertumbuhan organisme (Wallace and Teny, 2000).

Pada tanah dengan drainase buruk, dimana air berlebih, oksidasi terhambat karena kondisi aerasi yang buruk. Hal ini menyebabkan kadar bahan organik dan N tinggi daripada tanah berdrainase baik. Di samping itu vegetasi penutup tanah dan adanya kapur dalam tanah juga mempengaruhi kadar bahan organik tanah. Vegetasi hutan akan berbeda dengan padang rumput dan tanah pertanian. Faktor-faktor ini saling berkaitan, sehingga sukar menilainya sendiri (Hakim dkk, 1986).

Bahan organik yang terkandung di dalam tanah lebih tinggi yang mengakibatkan tanah pada lapisan ini cenderung lebih gelap, terutama pada lapisan I, karena merupakan lapisan paling atas. Faktor yang mempengaruhi bahan organik tanah adalah kedalaman lapisan dimana menentukan kadar bahan organik dan N. Kadar bahan organik terbanyak ditemukan di lapisan atas, setebal 20 cm (15-20) %, makin ke bawah makin berkurang, contohnya pada setiap lapiasan tanah inseptisol, makin ke bawah (Lapisan II) warnanya lebih muda daripada lapisan I, dan II. Faktor iklim yang berpengaruh adalah suhu dan curah hujan. Makin ke daerah dingin kadar bahan organik dan N makin tinggi. Drainase buruk dimana air berlebih, oksidasi terhambat karena aerasi buruk menyebabkan kadar bahan organik dan N tinggi daripada tanah berdrainase baik (Hakim dkk, 1986).

2.3 Hubungan Bahan Organik Tanah dengan Sifat Fisik dan Kesuburan Tanah Bahan organik tanah merupakan komponen penting penentu kesuburan tanah, terutama di daerah tropika seperti di Indonesia dengan suhu udara dan curah hujan yang tinggi.Kandungan bahan organik yang rendah menyebabkan partikel tanah mudah pecah oleh curah hujan dan terbawa oleh aliran permukaan sebagai erosi, yang pada kondisi ekstrim mengakibatkan terjadinya desertifikasi. Rendahnya kandungan bahan organik tanah disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peran bahan dan hilangnya bahan organik dari tanah utamanya melalui proses oksidasi biologis dalam tanah. Erosi tanah lapisan atas yang kaya akan bahan organik juga berperan dalam berkurangnya kandungan bahan organik tanah tersebut (Victorious, 2012).

Keberadaan bahan organik dalam tanah terhadap tanaman dapat memacu pertumbuhan tumbuhan karena mengandung auksin dan hormon pertumbuhan,

meningkatkan retensi air yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman, menyuplai energi bagi organisme tanah, dan meningkatkan organisme saprofit dan menekan organisme parasit bagi tanaman (Madjid, 2010).

Pengaruh bahan organik tidak dapat disangkal terhadap kesuburan tanah.Bahan organik mempunyai daya serap kation yang lebih besar daripada kaloid tanah yang liat.Berarti semakin tinggi kandungan bahan organik suatu tanah, maka makin tinggi pula kapasitas tukar kationnya.Bahan organik tanah merupakan penimbunan dari sisa tumbuhan dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan dan pembentukan kembali. Bahan yang demikian berada dalam proses pelapukan aktif dan menjadi mangsa jasad mikro. Sebagai akibat, bahan itu berubah terus dan tidak mantap, dan selalu diperbaharui melalui penambahan sisa-sisa tanaman atau binatang (Soepardi, 2005).

Tanah yang baik merupakan tanah yang mengandung hara.Unsur yang terpenting dalam tanah agar dapat mendukung kesuburan tanah salah satunya adalah kandungan c-organik.Dimana kandungan c-organik merupakan unsur yang dapat menentukan tingkat kesuburan tanah.Bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik ringan, biomassa mikroorganisme, bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus (Hardjowigeno,2003).

Komponen organik tanah berasal dari biomassa yang mencirikan suatu tanah aktif.Komponen organik tak hidup terbentuk dari melalui pelapukan kimia dan biologi, yang dipisahkan ke dalam bahan-bahan yang anatomi bahan aslinya masih tampak dan bahan-bahan yang telah terlapuk sempurna (Hardjowigeno,2003).

2.4 Tekstur Tanah

Tekstur tanah adalah perbandingan kandungan partikel tanah primer berupa fraksi liat, debu dan pasir dalam suatu masa tanah. Sifat fisik ini berorientasi pada besarnya butiran-butiran mineral, terutama pada perbandingan relatif berbagai golongan dari tanah tertentu. Fraksi pasir mempunyai diameter 0,2 – 0,02 mm, fraksi debu 0,02 – 0,002 mm dan fraksi liat lebih kecil dari 0,002 mm.

2.5 Sifat kimia Tanah

Sifat kimia tanah yang perlu diketahui adalah koloid tanah, susunan kimia unsur tanah, dan pH tanah .

2.5.1 Koloid Tanah

Koloid tanah adalah butiran-butiran individu yang ukurannya sangat halus, luas permukaannya setiap kesatuan luas sangat besar, dan pada permukaannya terdapat muatan-muatan yang dapat menarik ion-ion dan air. Didalam tanah ada koloid liat lempung dan koloid humus. Koloid ini berperan sebagai pusat kegiatan tanah yang disekitarnya terjadi persenyawaan-persenyawaan kimia. Oleh sebab itu sifat fisik dan kimia tanah dipengaruhi oleh lempung dan humus.

2.5.2 Susunan Kimia Tanah

Unsur hara dalam tanah yang tersedia bagi tanaman terdapat dalam dua keadaan yaitu dalam bentuk garam-garam yang terlarut menjadi ion dalam larutan tanah, dalam bentuk unsur terikat pada permukaan koloid kompleks liat dan humus atau kompleks abrasi. Koloid liat permukaannya bermuatan negatif atau anion atau beberapa kation terdapat dalam larutan tanah atau pada permukaan koloid tanah. Ion- ion yang terdapat dalam larutan tanah atau pada permukaan koloid tanah adalah karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, belerang, ferum, molibdat, mangan, tembaga, seng, boron, dan khlor. (Yulipriyanto,2010)

2.5.3 pH Tanah

Nilai pH tanah tidak sekedar menunjukkan suatu tanah asam atau basah atau alkali, tetapi juga memberikan informasi tentang sifat-sifat tanah yang lain seperti, ketersedian fosfor, status kation-kation basa, dan unsur racun. Kebanyakan tanah- tanah pertanian memiliki pH 4 hingga 8. Tanah yang lebih asam biasanya ditemukan pada jenis tanah gambut dan tanah yang tinggi kandungan aluminium atau belerang.

Sementara tanah yang basa ditemukan pada tanah yang tinggi kapur dan tanah yang berada didaerah arid dan dikawasan pantai.

pH tanah merupakan suatu ukuran intensitas kemasaman, bukan ukuran total asam yang ada di tanah tersebut. Pada tanah-tanah tertentu, seperti tanah liat berat, gambut yang mampu menahan perubahan pH atau kemasaman yang lebih besar dibandingkan dengan tanah yang berpasir. (Mukhlis,2007)

2.6 Spektrofotometer

Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitasi atau absorbansi suatu contoh sebagai fungsi panjang gelombang pengukuran terhadap suatu deretan contoh pada suatu panjang gelombang tunggal mungkin juga dapat dilakukan. Alat- alat demikian dapat dikelompokkan baik sebagai manual atau perekan, alat – alat sinar tunggal biasanya dijalankan dengan tangan dan alat – alat sinar rangkap biasanya menonjolkan pencatatan spectrum absorbsi, tetapi adalah mungkin untuk mencatat satu spektrum dengan satu alat sinar tunggal. Unsur – unsur terpenting suatu spektrofotometer adalah sebagai berikut.

1. sumber energiradiasi yang kontinu dan meliputi daerah spektrum, dimana alat ditunjukkan entuk dijalankan.

2. monokromator, yang merupakan suatu alat untuk mengisolasi suatu berkas sempit dan panjang gelombang – panjang gelombang dari spectrum luas yang disiarkan oleh sumber.

3. wadah untuk contoh.

4. detektor yang merupakan suatu transducer yang mengubah energi radiasi menjadi isyarat listrik.

5. penguat dan rangkaian yang bersangkutan yang membuat isyarat untuk diamati.

6. sistem pembacaan yang dapat menunjukkan besarnya isyarat listrik.

(Underwood,1990).

2.6.1 Prinsip Kerja Spektrofotometri

Spektrum elektromagnetik dibagi dalam beberapa daera cahaya. Suatu daerah akan diabsorbsi oleh atom atau molekul dan panjang gelombang cahaya yang diabsorbsi dapat menunjukkan struktur senyawa yang diteliti. Spektrum elekromagnetik meliputi suatu daerah panjang gelombang yang luas dari sinar gamma gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada panjang gelombang mikro.

(Marzuki Asnah,2012)

Spektrum absorbsi dalam daerah-daerah ultra ungu dan sinar tampak umumnya terdiri dari satu atau beberapa pita absorbsi yang lebar, semua molekul

dapat menyerap radiasi dalam daerah UV-tampak. Oleh kaerna itu mereka mengandung eletron, baik yang dipakai bersama atau tidak, yang dapat dieksitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Panjang gelombang pada waktu absorbsi terjadi tergantung pada bagaimana erat elektron terikat di dalam molekul. Elektron dalam satu ikatan kovalen tunggal erat ikatannya dan radiasi dengan energi tinggi, atau panjang gelombang pendek, diperlukan eksitasinya. (Wunas,2011)

Keuntungan utama metode spekrofotometer adalah bahwa metode ini memberikan cara sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Selain itu, hasil yang diperoleh cukup akurat, dimana angka yang tercatat langsung dicatat oleh detektor dan tercatat dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan. (Yahya S,2013)

Secara sederhana instrument spekrofotometeri yang disebut spekrofotometer terdiri dari:

Sumber cahaya – Monokromatis – Sel sample – Detector – Read out

2.6.1 Gambar Pembacaan Spekrofotometer

a. Lampu walfram

Sumber yang biasa digunakan adalah lampu walfram. Lampu hidrogen atau lampu deuterium digunakan untuk sumber pada daerah UV. Kelebihan dari lampu walfram adalah energi radiasi yang dibebaskan tidak bervariasi pada berbagai panjang gelombang. Untuk memperoleh tegangan yang stabil dapat digunakan

transformator. Jika potensial tidak stabil maka kita akan mendapat energi yang bervariasi. Untuk menunjukkan hal ini maka dilakukan pengukuran transmitasi larutan sampel selalu disertai larutan pembanding.

b. Monokromator

Digunakan untuk memperoleh sumber sinar monokromatis. Alatnya dapat berupa prisma. Untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian ini dapat digunakan celah. Jika celah posisinya tetap, maka prismanya dirotasikan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Kopkar,1984).

c. Sel

Kebanyakan spektrofotometer melibatkan larutan dan karenanya kebanyakan wadah sampel adalah sel sebagai tempat cairan kedalam berkas cahaya spektrofotometer. Sel itu harus meneruskan energi radiasi dalam daerah spektral yang diminati. Jadi sel kaca melayani daerah tampak, sel kuarsa atau kaca silika tinggi istimewa untuk daerah ultraviolet. Dalam instrumen yang kurang baik, tabung reaksi silindris kadang – kadang digunakan sebagai wadah sampel. Sel – sel menjadi lebih baik jika permukaan optisnya datar. Sel tampak dan ultraviolet yang khas mempunyai panjang lintasan 1 cm, namun tersedia sel dengan ketebalan yang sangat beraneka, mulai dari lintasan yang sangat pendek, kurang dari 1 milimeter sampai 10 cm atau bahkan lebih.

d. Detektor

Dalam sebuah detektor untuk suatu spekrofotometer, kita menginginkan kepekaan yang tinggi dalam daerah spektral yang diminati, respons yang linier terhadap daya radiasi, waktu respons yang cepat, dapat digandakan, dan kestabilan tinggi meskipun dalam praktiknya perlu untuk memperhatikan faktor – faktor ini.

BAB III

METODOLOGI PERCOBAAN

3.1 Alat-alat

- Labu ukur 100 ml Iwaki

- Labu ukur 50ml -

- Labu ukur 1000ml -

- Labu semprot -

- Pipet volume -

- Bola karet -

- Bolol plastik 100 ml -

- Botol aquadest -

- Kertas saring whatmann no.42 -

- Corong plastik -

- Neraca analitik -

- Gelas piala

- Spektrofotometer lambda 25 -

3.2 Bahan-bahan

- Tanah yang diambil dari perkebunan karetia - Aquadest

- H2SO4 pekat - K2Cr2O7 1N - Glukosa - Larutan blanko

- Larutan seri standar 0 ppm - Larutan seri standar 50 ppm - Larutan seri standar 100 ppm - Larutan seri standar 150 ppm - Larutan seri standar 250 ppm - Larutan seri standar 300 ppm - Larutan standar 5000 ppm C

3.3 Pembuatan Pereaksi a. Kalium dikromat 1N

Timbang 98,1 gram kalium dikromat, dilarutkan dengan 600 ml aquadest dalam gelas piala, ditambahkan 100 ml H2SO4. Dipanaskan hingga larut sempurna, setelah dingin diencerkan dalam labu ukur 1 L dengan aquadest sampai tanda batas.

b. Larutan standar 5000 ppm Karbon Organik

Timbang 12,510 gram glukosa p.a, dilarutkan dengan aquadest dalam labu ukur 1 L sampai tanda batas .

3.4 Prosedur Kerja

- Ditimbang 0,5 gram sampel tanah halus < 0,5 mm kering udara - Dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml

- Ditambahkan 5 ml K2Cr2O7 1 N - Lalu dikocok

- Ditambahkan 7,5 ml H2SO4 pekat - Dikocok

- Didiamkan selama 30 menit

- Diencerkan dengan aquadest hingga sampai tanda batas - Dibiarkan hingga dingin

- Keesokan harinya disaring larutan tersebut sebelum pengukuran absorbansi sampel

- Lakukan terlebih dahulu scan panjang gelombang maksimum pada alat spekrofotometer

- Setelah itu analisa sampel dengan alat spektrofotometer.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Percobaan

Hasil analisa kadar C-Organik pada tanah dari perkebunan kelapa sawit terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 data hasil kalibrasi larutan standar

Absorbansi Konsentrasi

Kurva linier

0,0089 0 0

0,1088 50 0,0999

0,2193 100 0,2104

0,3102 150 0,3013

0,3792 200 0,3703

0,4997 250 0,4908

0,593 300 0,5841

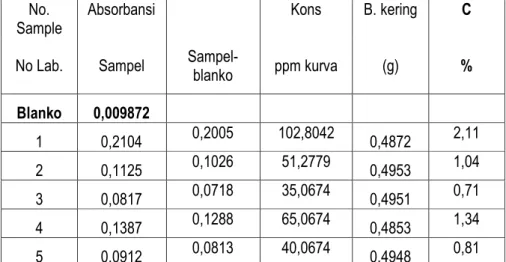

Tabel 4.2 Data Hasil Pengukuran Sampel Tanah dengan Spektrofotometer

No.

Sample Absorbansi Kons B. kering C

No Lab. Sampel Sampel-

blanko ppm kurva (g) %

Blanko 0,009872

1 0,2104 0,2005 102,8042 0,4872 2,11

2 0,1125 0,1026 51,2779 0,4953 1,04

3 0,0817 0,0718 35,0674 0,4951 0,71

4 0,1387 0,1288 65,0674 0,4853 1,34

5 0,0912 0,0813 40,0674 0,4948 0,81

4.2 Perhitungan

Untuk mengetahui kadar C organik pada tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kadar C Organik ( % )

=

No.lab 1

Kadar C Organik ( % )

=

=

( )=

2,11 %Untuk No.lab 2 – No.lab 5 dilakukan perhitungan yang sama seperti diatas dan diperoleh hasil sebesar 1,04%, 0,71%, 1,34%, dan 0,81%.

4.3 Pembahasan

Tanah adalah sebagai tempat tumbuhnya suatu tanaman, oleh sebab itu kandungan kadar C organik pada tanah haruslah memenuhi standar baku mutu.

Dari hasil analisa tanah perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan spektrofotometer lambda 25 untuk memperoleh kadar unsur hara C organik di peroleh di laboratorium tanah Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, kemudian dibandingkan dengan angka kadar hara tanah kelapa sawit yang menunjukkan defisiensi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi pada tanah perkebunan kelapa sawit tersebut.

Dari hasil data yang diperoleh kandungan C Organik sangat bervariasi, yaitu Kadar C organik yang diperoleh yaitu 2,11%, 1,04%, 0,71%, 1,34%, 0,81%. Namun umumnya mengalami kekurangan unsur hara C dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu pupuk yang digunakan pada tanaman kelapa sawit kandungan usur C sangat rendah.

Berdasarkan tabel standar kadar unsur hara dalam tanah perkebunan kelapa sawit nilai sangat rendah <1%, rendah 1-2%, sedang 2-3%, tinggi 3-5% dan sangat tinggi >5%.

Karena C Organik merupakan unsur esensial di dalam tanah, sehingga unsur hara C tersebut harus memenuhi standar, sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan serta meningkatkan produksi dari tanaman sawit tersebut. Tetapi tanah tersebut layak digunakan untuk bercocok tanam karena pada tanah mineral yang baik mengandung 1-5% kadar C organik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari data yang diperoleh analisa kadar C Organik dalam tanah di pusat penelitian kelapa sawit (PPKS) Medan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode analisa yang digunakan dalam analisa kadar C Organik dalam tanah adalah dengan menggunakan spektrofotometer lambda 25 dengan panjang gelombang 585 nm.

2. Dari hasil pengukuran yang diperoleh tanah yang dianalisa mengandung kadar C Organik.

3. Kadar C Organik yang diperoleh adalah 2,11%, 1,04%, 0,71%, 1,34%, dan 0,81%.

5.2 Saran

1. Dalam melakukan analisa, prosedur percobaan harus benar-benar dipahami dan teknik analisa yang dilakukan harus benar-benar teliti sehinga mengurangi tingkat kesalahan.

2. Sebaiknya preparasi sampel terlebih dahulu sebelum analisa dimulai.

DAFTAR PUSTAKA

Atmojo, S,W. 2003. Peranan Bahan Organik Terhadap Kesuburan Tanah Dan Upaya. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Doeswono. 1983. Ilmu-Ilmu Terjemahan. Jakarta Selatan : Bathara Karya Aksara Press.

Fadhilah. 2011. Pengertian Tanah Bertalian. Jakarta : Raja Grafindo Persada Press.

Foth, H, D. 1994. Dasar-Dasar Ilmu Tanah Jilid Ke Enam. Jakarta : Erlangga.

Hakim, N. 1986. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Lampung : Universitas Lampung.

Hanafiah, K, A. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Jkarta : Raja Grafindo Persada Press.

Hardjowogeneno, S. 2003. Ilmu Tanah. Jakarta : Penerbit Akademik Presindo Press.

Indranada, K, H. 1994. Pengolaan Kesuburan Tanah. Jakarta : Bumi Aksara Press Indo.

Lengkong, J, E. 2008. Pengelolaan Bahan Organik Untuk Memelihara Kesuburan Tanah, Environment Vol 6 no. 2. Jakarta.

Madjid, 2010. Sifat dan Ciri Tanah. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Marzuki, A. 2012. Kimia Analisis Farmasi. Makasar : Dua Satu PressIndo.

Nabilussalam. 2011. C- Organik dan Pengapuran. Malang : Pesantren Luhur Malang.

Soepardi. 2005. Masalah Kesuburan Tanah di Indonesia. Bogor : Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Bogor.

Soetjipto, dkk. 1992. Dasar - Dasar Irigasi. Jakarta : Erlangga.

Sutanto, R. 2002. Pertanian Organik. Yogyakarta : penerbit Kanisius.

Underwood, A,L, 1990. Analisa Kimia Kuantitatif Edisi Ke-Empat. Jakarta : Erlangga.

Utami, S, N. 2003. Sifat Kimia Entisol Pada Sistem Pertanian Organik. Ilmu Pertanian Vol 10 no. 22003-63-64

Victorius. 2012. Penetapan Status P, K, dan C Organik Untuk Tanah dan Anorgani.

Jakarta.Graha presindo.

Wallace, A,R. 2000. Hand Book Of Soil Conditioner Subsistance Than Enhance The Physical Properties Of Soil. New York: Marcell Parker, Inc.

Watoni, A, H. Studi Aplikas Metode Potensiometri pada Penentuan Kandungan Karbon Organik Total Tanah. JMS Vol. 5 no. 1.

Winarso. 2005. Pengertian Dan Sifat Kimia Tanah. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.

Wunas, Y, S. 2011. Analisa Kimia Farmasi Kuantitatif (Revisi Kedua). Jakarta.

Yani, A. 2003. Pendekatan Pengukuran Karbon Tanah Gambut Di Jambi. Bogor:

IPB Press.

Yahya, S. 2013. Spektrofotometri UV- VIS. Jakarta : Erlangga.

LAMPIRAN

1. Gambar kurva linier kalibrasi larutan

2. Gambar alat Spektrofotometer lambda 25

y = 0,0019x + 0,0052 R² = 0,9975

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

0 100 200 300 400