Sintesis Biomaterial Kitosan

–

TiO

2Pada Proses Kalsinasi

Temperatur Rendah

Yetria Rilda

*, Admin Alief, Zulhadjri, Upita Septiani dan Rina Yulita

Jurusan Kimia FMIPA , Universitas Andalas, Padang Email : yetririlda@yahoo.com

Abstrak. Sintesis biomaterial titania dioksida (TiO2) dengan penambahan biopolimer kitosan dapat dilakukan dengan metoda sol-gel. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati apakah dengan memperpanjangkan lama waktu kalsinasi 2-10 jam pada temperatur rendah 250dan 300oC, proses pertumbuhan kristal dan kestabilan hibridisasi kitosan-TiO2 dapat dipertahankan. Produk biomaterial kitosan-TiO2 yang dihasilkan berupa powder, dari analisis FT-IR menunjukkan bahwa terjadi perubahan intensitas dari gugus-gugus fungsi prekusor dan terbentuknya hibridisasi kitosan-TiO2 pada rentang sidik jari 4000-400 cm-1. Analisis TGA pada programming temperature 25-800 oC dapat memberikan informasi kestabilan kitosan-TiO2 terhadap temperatur tertentu dan jika dikorelasi dengan analisis X-ray diffraction membuktikan bahwa waktu kalsinasi mempengaruhi intensitas pembentukan kristal kitosan-TiO2. Analisis SEM-EDX memperlihatkan bongkahan kitosan seperti batang terdistribusi merata padapermukaan TiO2 dan diperkuat dengan data EDX yang memberikan analisis komposisi biomaterial secara semi kuantitatif.

Kata Kunci: Biomaterial, Biopolimer, Titania Dioksida, Kalsinasi

PENDAHULUAN

Titanium dioksida (TiO2) atau titania

merupakan salah satu senyawa oksida semikonduktor yang telah diaplikasikan secara luas di berbagai bidang karena keunggulan yang dimilikinya diantaranya, inert terhadap asam dan basa, non korosif dan non toksik. Penggunaan titania sebagai katalis juga telah banyak dikembangkankan karena titania memiliki kereaktifan terhadap sinar, porositas yang tinggi dengan luas permukaan besar. Kinerja katalis dari titania sangat ditentukan oleh morfologi dari titania tersebut baik struktur, ukuran, bentuk, porositas, sehingga penelitian yang terus dikembangkan adalah untuk meningkatkan kinerja katalis dengan memodifikasi morfologinya melalui pengembangan atau pemilihan metoda sintesis dengan penambahan senyawa tertentu sebagai senyawa dopant.

Penyediaan titania telah dilakukan dengan berbagai metoda sintesis, seperti metoda hidrotermal, solid state, dan sol-gel.

Metoda sol-gel untuk sintesis oksida logam disamping peralatannya sederhana juga tingkat kehomogenan distribusi partikel cukup baik. Untuk mengontrol tekstur pembentukan kristal dari titania diawali dari pembentukan xerogel, sehingga diperlukan penambahan suatu senyawa tertentu untuk proses modifikasi tekstur titania, dalam hal ini digunakan senyawa organik kitosan yang merupakan senyawa biopolimer yang dapat berhibridisasi melalui ikatan hidrogen dari gugus hidroksil dan amina pada kitosan dengan Ti-OH yang merupakan prekusor logam alkoksida (Titanium Iso Propoksida) yang telah mengalami proses hidrolisis pada pembentukan sol. Kitosan dapat berfungsi sebagai template pencetak pori, sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerja dari TiO2.

Dari uraian di atas dan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, untuk meningkatkan kestabilan hibridisasi kitosan-TiO2 terhadap panas dapat

Yetria Rilda, dkk: Sintesis Biomaterial Kitosan–TiO2 Pada Proses Kalsinasi Temperatur

Rendah

486| Semirata 2013 FMIPA Unila

penelitian adalah mempelajari apakah dengan penambahan biopolimer kitosan akan mempengaruhi kehomogenan sol dari prekusor pada proses sintesis TiO2 dengan

metode sol-gel, bagaimana kestabilan hibridisasi kitosan-TiO2 dapat

dipertahankan jika kalsinasi dilakukan pada temperatur rendah 250 dan 300oC dan apakah pengaruh lama waktu kalsinasi 2-10 jam terhadap proses kesempurnaan pertumbuhan kristal dan karakter morfologi kitosan-TiO2 yang dihasilkan.

METODA PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat - alat yang digunakan didalam penelitian adalah seperangkat alat-alat gelas, hot plate dan magnetik stirer, bola penghisap, neraca analitis (Sartorius TE.2145), pH meter (CG803. Schoti Gerate), oven (Heraeus T.5042), furnace nitrogen (Thermolyne 1300 Furnace), cawan porselen, FT - IR (Jasco 460), TGA (Thermographymetric Analyzer), XRD (X, Port PAN Analytical) dan SEM - EDX (Jeol JSM 6360 LA). Bahan-bahan kimia yang digunakan didalam penelitian ini adalah Titanium Isopropoksida (TIP : C12H28O4Ti) (Aldrich, 97 %), Dietanol

Amin (DEA : NH(CH2 CH2OH)2) merck,

Isopropanol (merck 98 %), Kitosan Komersial dari IPB, HCl (pa), NaOH (pa).

Prosedur Kerja

SINTESIS KITOSAN-TiO2

Sintesis TiO2 dilakukan dengan metoda

sol-gel. Sebagai prekusor digunakan campuran TIP dan DEA sebagai aditif untuk menstabilkan TIP dengan perbandingan (1 : 2), kemudian prekusor dihidrolisis didalam pelarut isopropanol sampai homogen selama 1 jam pada temperatur kamar (Larutan A). Larutan B terdiri dari senyawa kitosan dilarutkan dalam larutan asam asetat 5%, dihomogenkan selama 4 jam. Kemudian

larutan A dan B dicampurkan dengan perbandingan B terhadap A adalah 10- 20%. Untuk mendapatkan campuran sol yang homogen dan stabil diperlukan waktu pengocokkkan selama 5– 6 jam dan pH diatur menjadi pH = 10. Campuran sol dipanaskan pada suhu 100-110C selama 5 jam untuk proses polikondensi dengan pembentukan gel. Gel dikarakterisasi dengan TGA. Pembentukan powder TiO2

dilakukan dengan mengkalsinasi gel pada temperatur rendah 250-300C, dan variasi lama waktu kalsinasi 2–10 jam untuk memperoleh kristalinitas TiO2 dan

mengamati sejauh mana kestabilan hibridisasi kitosan-TiO2 dapat

dipertahankan. Powder TiO2 yang

dihasilkan dikarakterisasi dengan XRD, SEM dan EDX.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SINTESIS KITOSAN-TiO2

Untuk memperoleh kehomogenan dan kestabilan sol antara kitosan yang bersifat organik dengan prekusor TIP yang bersifat anorganik dalam proses hibridisasi kitosan-TiO2 sangat dipengaruhi oleh kelarutan

Pertanian Bogor (IPB) sebesar 96,3 %. Kitosan dengan derajat deasetilasi besar mempunyai kelarutan yang besar dalam asam asetat. Konsentrasi asam juga mempengaruhi daya larut kitosan, dari variasi konsentrasi asam asetat diperoleh kelarutan paling baik pada konsentrasi asam asetat 5 %.

Proses polikondensasi merupakan proses pembentukan jaringan oksida molekul prekursor dalam media cair yang berlansung dengan penguapan pelarut pada suhu 110 O

C, dimana pada proses kondensasi biopolimer kitosan dapat berperan meningkatkan dispersi nanopartikel dan membantu proses pembentukan kristal pada suhu yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sintesis TiO2 tanpa penambahan kitosan.

ANALISIS TGA (Thermo- Gravimetric Analysis) KITOSAN-TiO2

Analisis TGA dapat menjadi tolak ukur untuk menetapkan temperatur yang tepat dalam mengkalsinasi gel dari hibridisasi kitosan-TiO2. Pada penelitian Triwahyuni.

M (2011), sintesis kitosan-TiO2 dilakukan

pada temperatur kalsinasi 300oC–700oC selama 2 jam. Akan tetapi pada rentang temperatur tersebut diperoleh morfologi yang berbeda-beda dan diperkuat dengan analisis komposisi data EDX diperoleh informasi bahwa pada temperatur kalsinasi dibawah 400oC, kitosan yang berhibridisasi dan tersubstitusi pada TiO2 memberikan

produk kitosan- TiO2 yang stabil, tetapi

struktur berbentuk amorf, sedangkan pada suhu 400O

C kitosan tidak stabil, hanya sebagian kecil fragmen-fragmen dari kitosan tersubstitusi, sedangkan pertumbuhan kristal TiO2 telah memberikan

intensitas berdasarkan analisis dengan XRD.

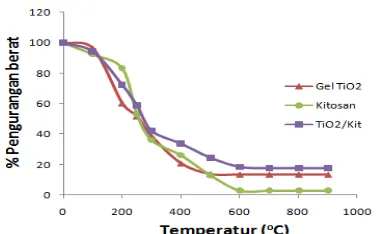

Pola TGA pada gambar 1 menampilkan adanya perbedaan kestabilan termal dari beberapa sampel. Sampel kitosan

mengalami pengurangan berat sebesar 30 % ketika dipanaskan pada temperatur 250oC, dan 40 % pada temperatur 300oC. Pengurangan berat sangat drastis terjadi jika temperatur lebih besar dari 250oC sampai diperoleh berat yang stabil pada temperatur 600oC. Kitosan merupakan senyawa organik, pada temperatur 600oC diperkirakan komponen unsur didalam kitosan mengalami dekomposisi sempurna pada suhu tersebut. Sedangkan TIP merupakan senyawa anorganik yang digunakan sebagai prekusor dalam pembentukan TiO2, pengurangan berat

mulai terjadi pada temperatur 100oC, yang diindikasikan sebagai proses penguapan pelarut, dan pengurangan drastis terjadi seiring dengan kenaikan temperatur yang diindikasikan sebagai tahapan dekomposisi dari senyawa organik dari logam alkoksida (TIP). Kestabilan tercapai dimana tidak terjadi pengurangan berat pada temperatur 500O

C, yang diasumsikan sebagai pembentukan oksida titanium.

Jika pada prekusor TIP ditambahkan senyawa kitosan sebagai senyawa yang berfungsi untuk memodifikasikan morfologi TiO2 dengan penambahan

kitosan 20 % terhadap prekusor TIP, memberikan pembentukan TiO2 yang lebih

stabil terhadap panas pada temperatur 600OC, karena kitosan mengawali peranannya pada pembentukan gel sebagai template pencetak pori. Dari pola TGA pada gambar 1 dapat diamati bahwa senyawa kitosan itu sendiri pada temperatur 600OC, pengurangan berat mencapai 99 %, fakta ini memberikan indikasi bahwa kitosan merupakan senyawa organik yang terdekomposisi sempurna pada temperatur tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada temperatur tersebut tidak dapat dipertahankan kestabilannya jika diinginkan hibridisasi kitosan – TiO2. Akan tetapi jika

Yetria Rilda, dkk: Sintesis Biomaterial Kitosan–TiO2 Pada Proses Kalsinasi Temperatur

Rendah

488| Semirata 2013 FMIPA Unila

Gambar 1. Pola TGA % Pengurangan Berat Sebagai Fungsi Temperatur, a. Gel TiO2, b. Powder kitosan dan c. Gel kitosan-TiO2

ANALISIS XRD (X-Ray Diffraction)

KITOSAN-TiO2

Karakter struktur kitosan-TiO2 yang

dihasilkan jika dikalsinasi pada temperatur rendah antara 250-300oC, proses kristalisasi TiO2 belum memberikan intesitas yang

tajam dan diindikasikan struktur dominan fase amorf. Pada kondisi temperatur tersebut berdasarkan data dari analisis TGA, belum terjadi dekomposisi sempurna senyawa organik dari logam alkoksida sebagai prekusor yang digunakan dan senyawa organik dari kitosan itu sendiri. Secara visual dapat diamati bahwa penampilan fisik dari powder berwarna hitam, yang diindikasikan masih terdapat banyak senyawa karbon, karena belum sempurnanya proses kalsinasi pada suhu tersebut.

Gambar 2. Pola XRD Powder TiO2 dan kitosan-TiO2 yang dikalsinasi pada

temperatur 300oC dengan lama waktu kalsinasi yang berbeda (a)TiO2, 3 jam, (b)

kitosan-TiO2, 3 jam, (c) kitosan-TiO2, 5

jam, (d) kitosan-TiO2, 7 jam, (e)

kitosan-TiO2, 10 jam.

Analisis XRD TiO2 dan kitosan-TiO2

pada gambar 2 menunjukkan intensitas kristalinitas pada 2θ = 25,4o sangat rendah pada temperatur tersebut. Pada 2θ = 25,4o

diperoleh TiO2 anatase setelah di

matchingkan dengan JCPDS No. 21-1276. Jika lama waktu kalsinasi diperpanjang 3,5,7 dan 10 jam pada temperatur 300oC, diperoleh perbedaan intensitas yang berbeda. Dari gambar 2 memperlihatkan terjadi kenaikan kristalinitas pada lama kalsinasi masing-masingnya adalah 3 jam 90 au, 5 jam 98 au, dan 7 jam 109 au, tetapi terjadi pengecualian pada 10 jam kalsinasi terjadi penurunan intensitas 99 au. Dan dari analisis lebih lanjut, kalsinasi pada 5 jam lebih baik morfologi powder yang dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah lama waktu kalsinasi, terjadi kenaikan intensitas dari kitosan-TiO2, fakta ini menunjukkan bahwa

kalsinasi pada temperatur rendah membutuhkan waktu yang lama untuk pembentukan kristal dari kitosan yang didoping pada TiO2.

ANALISIS SEM-EDX (Scanning Microscopy – Energy Dispersive X-ray)

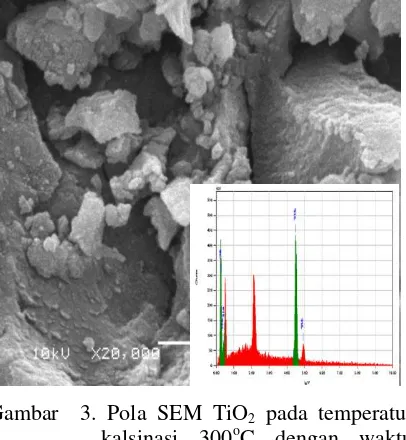

Pola morfologi permukaan dari TiO2

dapat dilihat pada gambar 3. Dari pola SEM memperlihatkan pertumbuhan kristal TiO2 belum sempurna pada temperatur

kalsinasi rendah 250-300oC. Kristal belum mempunyai bentuk morfologi yang jelas dan pendistribusian partikel belum merata. Jika merujuk pada data XRD pada suhu 250oC dan 300oC kristal masih berupa amorf. Tetapi pada pola SEM dari kitosan yang dihibridisasi dengan TiO2 pada

temperatur kalsinasi rendah 300oC selama 5 jam seperti ditunjukkan pada gambar 4.

Pada Gambar 4, memperlihatkan bahwa kitosan terdoping pada permukaan TiO2,

batang yang merupakan morfologi dari senyawa kitosan, fakta ini dapat membuktikan terjadinya interaksi antar muka atau ikatan hidrogen telah terbentuk pada saat pembentukan sol berlanjut pada gel antara gugus hidroksil dan amina kitosan dengan gugus Ti-OH dari hidrolisis Titanium isopropoksida didalam pelarut isopropanol.

Sedangkan untuk mengetahui komposisi dan distribusi dari unsur-unsur yang ada di dalam biomaterial kitosan-TiO2 dapat

digunakan analisis semikuantitatif dari data EDX.

Gambar 3. Pola SEM TiO2 pada temperatur kalsinasi 300oC dengan waktu kalsinasi 5 jam

Gambar 4. Pola SEM kitosan-TiO2 pada temperatur kalsinasi 300oC dengan waktu kalsinasi 5 jam

Komposisi unsur-unsur didalam produk TiO2 masing-masingnya memiliki

persentase unsur adalah sebagai berikut, unsur Ti dominan hampir > 70 %, sedangkan persentase dari kandungan C masih cukup tinggi. Setelah penambahan kitosan pada sintesis TiO2 dan dikalsinasi

pada temperatur 300oC selama 5 jam, diperoleh ada penurunan persentase unsur C= 26,69 %; N= 16,10 %; dan Ti= 57,12 %. Data EDX ini menunjukkan adanya terjadi penurunan persentase unsur N dan Ti, hal ini dapat mengggambarkan terjadi interaksi melalui ikatan hidrogen antara kitosan dan TiO2. Jika lama waktu

kalsinasi Kitosan-TiO2 diperpanjang

selama 10 jam terjadi peningkatan persentase unsur Ti, tetapi terjadi penurunan persentase unsur C dan N yang diindikasikan bahwa proses kalsinasi dengan waktu yang lama akan meningkatkan jumlah dekomposisi senyawa organik dari prekusor dan kitosan tersebut, sehingga menurunkan kestabilan dari produk kitosan-TiO2. Fakta ini dapat

ditarik suatu kesimpulan bahwa temperatur dan lama waktu kalsinasi mempengaruhi komposisi produk dan memberikan morfologi struktur yang berbeda pula dari produk Kitosan-TiO2.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian sintesis Kitosan-TiO2 dapat diambil beberapa kesimpulan

adalah sebagai berikut, kehomogenan sol dari prekusor TIP dengan penambahan biopolimer kitosan sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan kelarutan kitosan dalam pelarutnya asam asetat 5%, kestabilan produk kitosan-TiO2 dapat dipertahankan

pada temperatur kalsinasi 300oC, dari data EDX memberikan informasi persentase unsur didalam biomaterial kitosan-TiO2

Yetria Rilda, dkk: Sintesis Biomaterial Kitosan–TiO2 Pada Proses Kalsinasi Temperatur

Rendah

490| Semirata 2013 FMIPA Unila

57,12 %. Sedangkan data XRD menunjukkan derajat kristalisasi yang lebih baik untuk proses kalsinasi kitosan-TiO2

pada temperatur rendah 250-300oC adalah 5 jam.

DAFTAR PUSTAKA

Rilda. Y, Dharma. A, Arief .S, Alif. A, dan Shaleh .B. 2010. ”Efek Doping Ni (II) Pada Aktifitas Fotokatalitik dari TiO2

Untuk Inhibisi Bakteri Patogenik”.

Jurnal Makara Sains Vol. 14: 7-14.

Rilda, Yetria., S. Arief, A.Dharma dan A. Admin. 2010 (b). Modifikasi dan Karakterisasi Titania (M- TiO2) dengan

Doping Ion Logam Transisi FeNi dan CuNi. Jurnal Natur Indonesia 12(2) : 178-185.

Al – Sagher, F. Muslim, S. 2009. Thermal and Mechanical Propertis of Chitosan/SiO2 Hybrid Composite.

Journal of Nanomaterial.

Sheau-Ming Chen, Ming-Shien Yen, and Yun-Hwei Shen. 2010. ‖Effect of Chitosan Biopolymer and UV/TiO2

method for the de-Coloration of Acid Blue 40 simulated textile wastewater‖ African Journal. Vol 9 (34). 5575-5580. Marza. T. 2011. ‖Efek Penambahan Kitosan

Pada Sintesis TiO2 dengan Metoda

Sol-gel dan Karakterisasinya‖. Skripsi Jurusan Kimia.

Synowiecki, J., and Al-Khateeb, N.A. 2003. Production, Properties, and Some New Applications of Chitin and its Derivatives. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 43, no. 2, 145-171.

Pabon, E, Retuert, H, and Bottcher, H. 2004. ‖TiO2-SiO2 Mixed Oxide Prepared

by a Combined Sol-Gel and Polymer Inclusion Method. Microporous and

Mesoporous Materials”. 67. 195-203.

Yugui Tao, Jun Pan, Shilei Yan, Bin Tang, Longbao Zhu. 2007. ―Tensile Strength Optimization and Characterization of Chitosan/TiO2 hybrid film‖ Material Science and Engineering B. Vol 138. 84-89.

Rilda, Yetria., S. Arief, A.Dharma dan A. Admin. 2010 (b). Modifikasi dan Karakterisasi Titania (M- TiO2) dengan

Doping Ion Logam Transisi FeNi dan CuNi. Jurnal Natur Indonesia 12(2) : 178-185

PERKIRAAN CADANGAN KARBON TERSIMPAN DI

TEGAKAN POHON PADA HUTAN KOTA DI PALEMBANG

SUMATERA SELATAN

Yuanita Windusari

1, Harmida

1, Hanifa Marisa

1, Muhammad Agus

21

Staf Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya; 2 Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA

Universitas Sriwijaya

Abstrak. Telah dilakukan penghitungan terhadap perkiraan nilai cadangan karbon tersimpan pada tegakan pohon yang ada di hutan kota Palembang. Kawasan penelitian adalah kawasan hutan kota yang berada di area bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan luas ± 30 ha, dan dilaksanakan pada November 2012 hingga Januari 2013. Lima plot sebagai area purposive sampling ditentukan berdasarkan kondisi vegetasi. Perkiraan cadangan karbon dihitung menggunakan persamaan allometrik dengan asumsi 46% biomassa merupakan cadangan karbon tersimpan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkiraan cadangan karbon tersimpan pada tegakan pohon sebesar 86,43 ton C per hektar yang ditemukan pada Plot I adalah cadangan karbon tertinggi dari 187,9 ton nilai biomassa per hektar, sedangkan perkiraan cadangan karbon terendah sebesar 22,08 ton C per hektar ditemukan pada Plot III berasal dari 48,0 ton nilai biomassa per hektar. Berdasarkan asumsi, maka dapat diperkirakan pada area seluas 30 ha menyimpan sekitar 1.380,9 ton C. Besarnya cadangan karbon tersimpan pada tegakan pohon sangat dipengaruhi oleh diameter batang dan jenis vegetasi.

Kata kunci: perkiraan cadangan karbon tersimpan, tegakan pohon, hutan kota

PENDAHULUAN

Keseimbangan ekologis daerah perkotaan, kesinambungan sistem hidrologi, dan meningkatnya estetika kawasan kota dapat ditunjang oleh keberadaan ruang terbuka hijau. Berdasarkan UU Lingkungan Hidup No 7 tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa untuk menjalankan proses-proses ekologis di wilayah perkotaan, maka luas minimal ruang terbuka hijau adalah 30% dari total luas wilayah kota. Menurut Vanacker et al. (2007), sistem hidriologi dalam suatu kawasan akan terjaga keberlanjutannya apabila 30% kawasan tersebut tertutup oleh vegetasi. Joga dan Ismaun (2011) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau terdiri atas 20% ruang terbuka hijau umum dan 10% ruang terbuka pribadi.

Pentingnya keberadaan hutan kota berkaitan erat dengan fungsi hutan. Djamal (2008) menjelaskan bahwa hutan kota

berfungsi sebagai penyegar udara atau sebagai paru-paru kota, menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembapan, sebagai ruang hidup satwa, penyanggah dan perlindungan permukaan tanah dari erosi, pengendalian dan mengurangi polusi udara dan limbah, peredam kebisingan, tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator serta dapat menyuburkan tanah. Karenanya adalah penting untuk mengelola dan mempertahankan luasan kawasan hutan kota.

Yuanita Windusari: PERKIRAAN CADANGAN KARBON TERSIMPAN DI TEGAKAN POHON PADA HUTAN KOTA DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN

492| Semirata 2013 FMIPA Unila

ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dan Permen PU No 5/PRT/M/2008.

Hutan kota Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan hutan kota kedua terluas (± 30 ha) yang terdapat di kota Palembang dan berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota Palembang, setelah sebelumnya berada dibawah kewenangan Departemen Kehutanan (Hidayah 2010). Berdasarkan karakteristik dan struktur komposisi vegetasi penyusunnya, maka kawasan hutan ini merupakan hutan sekunder (Windusari et al., 2011).

Berkurangnya kerapatan vegetasi di permukaan bumi, baik akibat konversi dan/atau penebangan hutan berdampak pada meningkatnya suhu bumi, menurunnya keseimbangan ekosistem, mengurangi penyimpanan CO2 dan peningkatan polutan

yang mempercepat pemanasan global (Yuliasmara dan Wibawa 2007). Penyimpanan karbon di daratan umumnya terdapat pada komponen pepohonan (Hairiah dan Rahayu, 2007). Hardjana (2010) juga menjelaskan bahwa biomassa pohon, terutama batang memiliki 73,47% total karbon tersimpan, sedangkan akar, cabang, dan daun hanya menyimpan kartbon sekitar 13,95%, 7,20% dan 3,12%.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian untuk memperkirakan cadangan karbon pada suatu biomassa hutan dapat difokuskan hanya pada biomassa tegakan pohon. Data biomassa suatu ekosistem sangat berguna untuk mengevaluasi produktivitas suatu ekosistem hutan (Siregar dan Heriyanto, 2010).

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada November 2012 hingga Januari 2013 di kawasan Hutan Kota Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Palembang. Pengukuran berat biomassa dilakukan di Laboratorium Ekologi Tumbuhan, Jurusan Biologi,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Cara Kerja

Lokasi dan penetapan plot sampling Penempatan plot sampling secara acak terstruktur (purposive sampling) berada di kawasan hutan kota SMB II. Plot sampling merupakan perwakilan dari setiap tipe sebaran vegetasi yang tumbuh di kawasan penelitian dan vegetasi dominan dengan diameter batang >20cm. Ukuran plot 100 x 20 m didesain berdasarkan modifikasi penelitian Hairiah et al. (2011). Kriteria pohon inti ( diameter 20-49 cm) dan pohon besar (diameter >50 cm) merujuk pada penetapan klasifikasi dari Direktoral Jenderal Kehutanan (1990) dalam Indriyanto (2010). Sebanyak 5 buat plot dibuat dalam penelitian ini.

Pengukuran Diameter dan cadangan karbon

Penghitungan biomassa merujuk cara kerja Hairiah et al. (2011) yaitu pengukuran biomassa pohon dapat dilakukan melalui penaksiran volume pohon tanpa melakukan perusakan (non-destructive). Perkiraan cadangan karbon tersimpan yang ditemukan dihitung berdasarkan metode tanpa pemanenan atau non destructive. Sutaryo (2009) menyatakan bahwa metode tanpa pemanenan dilakukan dengan mengukur diameter pohon dan menggunakan persamaan allometrik.

Volume pohon ditentukan dengan mengukur diameter batang setinggi dada atau 1,3 m dari permukaan tanah. Nilai biomassa dihitung setelah penghitungan berat jenis setiap spesies merujuk pada rumus dalam Hairiah et al. (2007).

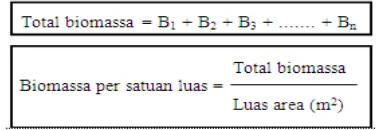

Total biomassa dihitung menggunakan rumus dalam Hairiah dan Rahayu (2007).

Konsentrasi karbon dalam bahan organik biasanya sekitar 46%, sehingga karbon tersimpan per komponen dapat dihitung dengan mengalikan total biomassa pohon dengan konsentrasi karbon seperti yang dijelaskan oleh Hairiah dan Rahayu (2007).

Analisis Data

Data yang diperoleh dideskripsikan dan ditampilan dalam bentuk tabel yang menyatakan jumlah, diameter pohon, biomassa pohon, dan cadangan karbon pohon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menyajikan rata-rata diameter batang, biomassa pohon dan cadangan karbon pohon di kawasan hutan kota SMB II Palembang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebut didominasi oleh 3 (tiga) spesies tegakan pohon yaitu Acacia mangium, Ptreocarpus indica dan Swietenia mahagonia. Pengukuran diameter pohon menunjukkan bahwa Acacia mangium

merupakan tegakan pohon dengan rata-rata diameter paling besar (40,38 cm), diikuti Ptreocarpus indica (32,40 cm), dan Swietenia mahagonia (24,11 cm).

Pengamatan pada table 1 hasil memperlihatkan bahwa biomassa pohon tertinggi (0,15 ton) ditemukan pada pohon Acacia mangium yang memiliki ukuran diameter batang paling besar, dan biomassa terendah (0,02 ton) ditemukan pada pohon dengan diameter terkecil yaitu Swietenia mahagonia. Berdasarkan biomassa per pohon dapat ditentukan cadangan karbon per pohon. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Acacia mangium memiliki cadangan karbon terbesar (0,06 ton C per pohon), diikuti Pterocarpus indica (0,04 ton C per pohon) dan cadangan karbon terendah dimiliki oleh Swietenia mahagonia (0,01 ton C per pohon).

Pengamatan pada tabel 1 hasil memperlihatkan bahwa biomassa pohon tertinggi (0,15 ton) ditemukan pada pohon Acacia mangium yang memiliki ukuran diameter batang paling besar, dan biomassa terendah (0,02 ton) ditemukan pada pohon dengan diameter terkecil yaitu Swietenia mahagonia. Berdasarkan biomassa per pohon dapat ditentukan cadangan karbon per pohon. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Acacia mangium memiliki cadangan karbon terbesar (0,06 ton C per pohon), diikuti Pterocarpus indica (0,04 ton C per pohon) dan cadangan karbon terendah dimiliki oleh Swietenia mahagonia (0,01 ton C per pohon).

Tabel 1. Rata-rata diameter, biomassa pohon dan cadangan karbon dari tiga spesies pohon dominan di hutan kota SMB II, Talang Betutu, Palembang.

No Spesies Nilai rata-rata

Diameter Batang (cm)

Biomassa Pohon (ton/pohon)

Cadangan karbon (tonC/pohon)

1 Acacia mangium 40,38 0,15 0,06

2 Pterocarpus indica 32,40 0,08 0,04

Yuanita Windusari: PERKIRAAN CADANGAN KARBON TERSIMPAN DI TEGAKAN POHON PADA HUTAN KOTA DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN

494| Semirata 2013 FMIPA Unila

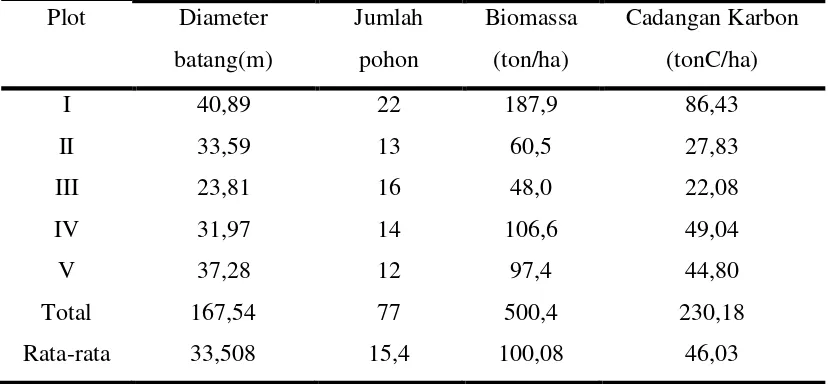

Tabel 2. Rata-rata diameter batang, jumlah pohon, biomassa dan cadangan karbon pohon

Plot Diameter

batang(m)

Jumlah

pohon

Biomassa

(ton/ha)

Cadangan Karbon

(tonC/ha)

I 40,89 22 187,9 86,43

II 33,59 13 60,5 27,83

III 23,81 16 48,0 22,08

IV 31,97 14 106,6 49,04

V 37,28 12 97,4 44,80

Total 167,54 77 500,4 230,18

Rata-rata 33,508 15,4 100,08 46,03

Hasil pengamatan yang telah dilakukan membuktikan pendapat bahwa makin besar diameter suatu tegakan pohon maka makin besar biomassa dan perkiraan cadangan karbon tersimpan didalamnya. Manuri et al, (2011) menjelaskan bahwa meningkatnya ukuran diameter pohon setinggi dada berdampak pada peningkatan persentase besarnya biomassa terhadap biomassa total pohon. Tingginya kandungan karbon tersimpan pada bagian batang berkaitan dengan pentingnya unsur tersebut sebagai bahan organik penyusun dinding sel batang. Kayu secara umum tersusun atas selulosa, lignin dan bahan ekstraktif. Komponen kayu tersebut sebagian besar disusun oleh unsur karbon.

Berdasarkan rata-rata diameter batang dalam setiap plot pengamatan, maka dapat diperkirakan total cadangan karbon tersimpan pada tegakan pohon yang terdapat di kawasan penelitian. Tabel 2 menampilkan data rata-rata diameter batang berdasarkan jumlah tegakan pohon yang ditemukan di setiap plot, rata-rata biomassa pohon di setiap plot dan perkiraan cadangan karbon tersimpan di setiap plot, serta perkiraan total cadangan karbon tersimpan di area penelitian. Cadangan karbon pohon

yang ditemukan pada masing-masing plot ditentukan dari ketiga spesies dominan.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa plot III yang memiliki jumlah pohon relatif lebih banyak (16 pohon) dibandingkan plot II (13 pohon), plot IV (14 pohon) dan plot V (12 pohon), tetapi cenderung memiliki diameter batang lebih kecil (23,81cm) dibandingkan plot II (33,59cm), plot IV (31,97), dan plot V (37,28cm). Diameter yang cenderung kecil juga berpengaruh terhadap biomassa tegakan dan cadangan karbon tersimpan dalam tegakan, sehingga plot III memiliki cadangan karbon terendah dibandingkan dengan cadangan karbon pada plot-plot lainnya. Hasil pengamatan ini, juga makin membuktikan bahwa ukuran diameter tegakan pohon mempengaruhi secara langsung terhadap biomassa dan cadangan karbon tersimpan dalam tegakan pohon.

sedangkan biomassa dan cadangan karbon terendah ditemukan pada ploy III sebesar 48 ton per ha dengan cadangan karbon sebesar 22,08 ton C per ha.

Hasil penghitungan terhadap total cadangan karbon tersimpan berdasarkan rata-rata biomassa tegakan per plot adalah 46,03 ton C per ha, sehingga dapat diasumsikan bahwa cadangan karbon tersimpan pada tegakan pohon di kawasan hutan SMB II seluas ± 30ha adalah 1.380,9 ton

Besar nilai biomassa pohon dan cadangan karbon pada tegakan pohon dipengaruhi oleh diameter pohon. Hasil pengamatan juga membuktikan pendapat bahwa makin besar diameter suatu tegakan pohon maka makin besar biomassa dan perkiraan cadangan karbon tersimpan. Rata-rata nilai cadangan karbon sebesar 46,03 ton C per ha yang ditemukan di kawasan penelitian telah memenuhi kriteria minimal jumlah cadangan karbon tersimpan di kawasan hutan hujan tropis.

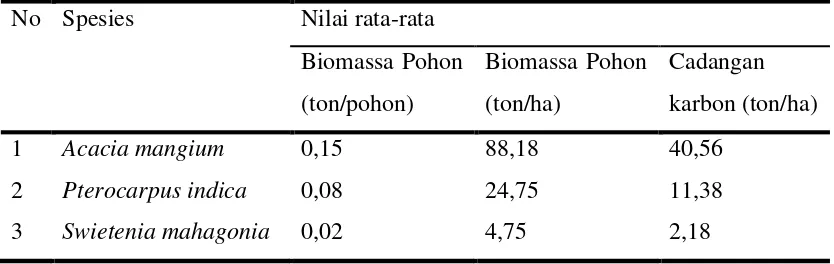

Perbandingan nilai cadangan karbon yang ditemukan dari ketiga spesies tegakan pohon dominan di kawasan hutan kota SMB II ditunjukkan pada Tabel 3.

Berdasarkan biomassa pohon per ha, maka dapat diperkirakan jumlah biomassa dan cadangan karbon tersimpan per hektar. Hasil menunjukkan bahwa biomassa dan cadangan karbon tersimpan terbesar ditemukan pada tegakan pohon Acacia mangium sebesar 88,18 ton per ha dengan nilai cadangan karbon tersimpan 40,56 ton per ha, diikuti dengan Pterocarpus indica sebesar 24,75 ton C per ha dengan cadangan karbon tersimpan 11,38 ton per ha, dan Swietenia mahagonia sebesar 2,18 ton per ha dengan cadangan karbon tersimpan 2,18 ton per ha.

Indriyanto (2010) menyatakan bahwa hutan hujan tropis yang terletak pada ordinat 10oLU dan 10oLS memiliki minimal 11 ton cadangan karbon tersimpan per ha yang terdapat didalam biomassa tumbuhan hutan. Golden Agri-Resources dan SMART (2012) menyatakan bahwa hutan dengan cadangan karbon tersimpan lebih dari 35 ton C per ha tergolong sebagai hutan yang perlu dipertimbangkan untuk dikonservasi. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka kawasan hutan kota SMB II dapat direkomendasikan sebagai hutan konservasi.

Tabel 3. Nilai biomassa dan cadangan karbon tersimpan pada tiga spesies dominan

No Spesies Nilai rata-rata

Biomassa Pohon

(ton/pohon)

Biomassa Pohon

(ton/ha)

Cadangan

karbon (ton/ha)

1 Acacia mangium 0,15 88,18 40,56

2 Pterocarpus indica 0,08 24,75 11,38

Yuanita Windusari: PERKIRAAN CADANGAN KARBON TERSIMPAN DI TEGAKAN POHON PADA HUTAN KOTA DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN

496| Semirata 2013 FMIPA Unila KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa :

Nilai biomassa dan cadangan karbon tersimpan tertinggi pada tegakan pohon di area penelitian adalah 187,9 ton per ha dengan perkiraan cadangan karbon sebesar 86,43 ton C per ha dan terendah dengan prakiraan cadangan karbon sebesar 22,08 ton C per ha

Nilai cadangan karbon tersimpan pada tegakan pohon di area penelitian adalah 46,03 ton C per ha, sehingga dapat diasumsikan bahwa cadangan karbon tersimpan pada tegakan pohon di kawasan hutan SMB II seluas ± 30ha adalah 1.380,9 ton

Nilai biomassa dan cadangan karbon tersimpan terbesar ditemukan pada spesies Acacia mangium dan terendah ditemukan pada spesies Swietenia mahagonia

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini didanai oleh Dana Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan Universitas Sriwjaya No. 0014/UN9.4.2/LK.UPL/2012 dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian Hibah Bersaing Nomor : 004.b/UN9.3.1/PL/2012. Ucapan terimakasih diberikan kepada mahasiswa jurusan Biologi FMIPA yang telah membantu terlaksananya penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Adinata, A, Murtini, T, dan Wijayanti. 2009. Persepsi Masyarakat Terhadap Karakter Taman Kota, Studi Kasus: Taman Menteri Supeno di Semarang. International Symposium of Nusantara Urban Research Institute. Universitas Diponegoro. (Online version : http://www.fao.org). 21 Oktober 2012.

Djamal, Z. 2008. Tantangan Lingkungan dan Lanskap Hutan Kota. Bumi Aksara. Jakarta: xiv +179 hlm.

Golden Agri-Recources and SMART. 2012. Laporan Penelitian Hutan Berstok Tinggi, Pendefinisian dan Identifikasi Wilayah Hutan Berstok Tinggi Untuk Kemungkinan Konservasi. Golden Agri-Recources Ltd. Singapore: 48 hlm. Hairiah, K dan Rahayu, S. 2007.

Pengukuran Karbon Tersimpan di Berbagai Macam Penggunaan Lahan. World Agroforestry Centre. Bogor. Hairiah, K., Ekadinata, A., Sari, R., dan

Rahayu, S. 2011. Pengukuran Cadangan Karbon Dari Tingkat Lahan Ke Bentang Lahan, Petunjuk Praktis, Edisi Kedua. Word Agroforestry Centre. Bogor: xiii + 85 hlm.

Harjana, A. 2010. Potensi Biomassa dan Karbon Pada Hutan Tanaman Acacia Mangium di HTI PT. Surya Hutani Jaya, Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Vol. 7 No. 4: 237-349 hlm.

Hidayah, N. 2010. Cadangan Karbon Hutan Kota Palembang. Tesis Program Pascasarjana. Universitas Sriwijaya.

Indrawan, M., Primack, R., Supriatna, J. 2007. Biologi Konservasi, Edisi Revisi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: xv + 623 hlm.

Indriyanto. 2010. Ekologi Hutan. Bumi Aksara. Jakarta: xi + 209 hlm.

Joga, N dan Ismaun, I. 2011. RTH 30%, Resolusi (Kota) Hijau. Gramedia. Jakarta: 268 hlm.

Katterings, Q., Coe, R., Noordwijk, M., Ambagau, Y., Palm, C. 2001. Reducing Uncertainty In The Use Of Allometric Biomass Equations For Predicting Above-Ground Tree Biomass In Mixed Secondary Forests. Journal Of Forest Ecology And Management vol 146. Hlm: 199-209.

Manuri, S., Putra, C., Saputra, A. 2011. Teknik Pendugaan Cadangan Karbon Hutan, Merang REDD Pilot Project, German International Cooperation-GIZ, Palembang. GIZ. Palembang: viii + 63 hlm.

Nurisjah, S. 2005. Penilaian Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah Perkotaan: Kasus Kotamadya Bogor. Tesis Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.

Pandiwijaya, A. 2011. Pendugaan Perubahan Cadangan Karbon Di Taman Nasional Gunung Merapi. Skripsi Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Intitut Pertanian Bogor. vi + 56 hlm.

PERDA Kota Palembang. 2006. Hutan Kota. Palembang. 16 hlm.

Purwitasari, H. 2011. Model Persamaan Alometrik Biomassa dan Massa Karbon Pohon Acacia mangium wild. Skripsi Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutan, Intitut Pertanian Bogor.

Samsoedin, I dan Waryono, T. 2010. Hutan Kota dan Keanekaragaman Jenis Pohon di Jabodetabek. Yayasan KEHATI. Jakarta: xi + 270 hlm.

Saptaria, D. 2005. Penentuan Luasan Optimal Hutan Kota Sebagai Penyerap Gas CO2, Studi Kasus Di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Skripsi Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Institut Pertanian Bogor.

Sutaryo, D. 2009. Penghitungan Biomassa, Sebuah Pengantar Untuk Studi Karbon dan Perdagangan Karbon. Wetlands International Indonesia Programe. Bogor: vi + 39 hlm.

Yuliasmara, F. & A. Wibawa. 2007. Pengukuran Karbon Tersimpan Pada Perkebunan Kakao Dengan Pendekatan Biomassa Tanaman. Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 23(3), 149-158 hlm.

Windusari, Y., Hilda Zulkifli, Zulkifli Dahlan, Dan Harmida. 2012. Karakteristik Hutan Dan

Estimasi Produksi Biomassa Karbon : Studi Kasus Pada Hutan Kota Palembang Sumatera Selatan. Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan. Tidak dipublikasi