TESIS

Oleh

CHINTAMI OCTAVIA 147032123/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi Administrasi Rumah Sakit pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara

Oleh

CHINTAMI OCTAVIA 147032123/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes

Anggota : 1. Masnelly Lubis, S.Kep, MARS 2. dr. Heldy B.Z, M.P.H

RUMAH SAKIT UMUM MITRA MEDIKA MEDAN TAHUN 2016

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2016 Penulis

Chintami Octavia 147032123/IKM

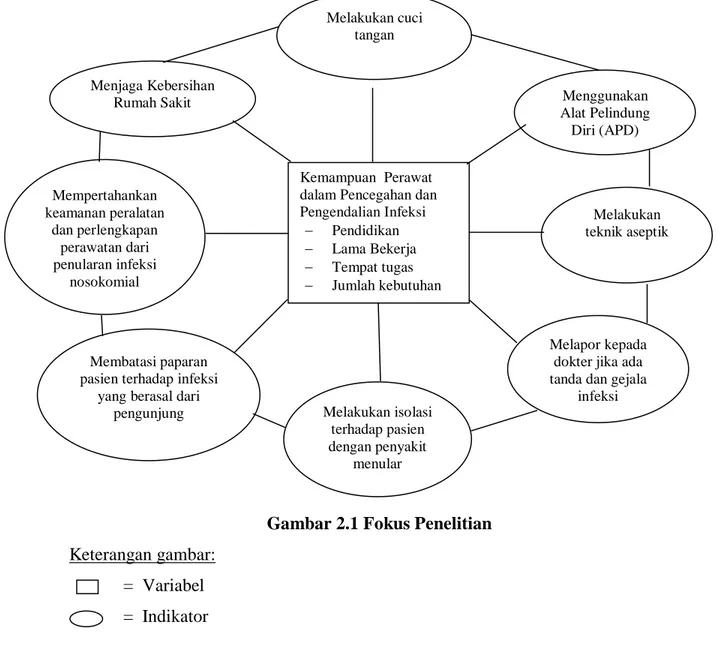

angka kejadian infeksi nosokomial hingga saat ini masih tinggi. Di RSU Mitra Medika Medan tercatat sebesar 17,39% selama periode Maret-Desember 2015. Masalah pada penelitian ini adalah kurangnya kemampuan perawat dalam mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan perawat terkait hal tersebut serta determinannya di RSU Mitra Medika Medan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interaktif. Sumber informan sebanyak 7 orang perawat pelaksana, 7 orang kepala ruang dan 1 orang IPCN. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Analisis diuraikan dalam bentuk deskriptif melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 kemampuan perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial belum sesuai dengan aturan menurut WHO. Determinan dalam pelaksanaannya antara lain pendidikan perawat, lama bekerja, tempat tugas, kebutuhan SDM dan alat pendukung, kenyamanan terhadap fasilitas pendukung, pelatihan/sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi antar unit.

Kesimpulan penelitian bahwa kemampuan perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika Medan masih belum optimal dan banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Disarankan bagi manajemen rumah sakit dan Tim PPI untuk melakukan penyegaran kembali materi tentang PPI, mengadakan pertemuan rutin, monitoring terhadap penerapan SPO, melaksanakan evaluasi di semua unit perawatan dan menambah fasilitas pendukung serta SDM sesuai kebutuhan.

Kata Kunci : Kemampuan, Perawat, Pencegahan dan Pengendalian, Infeksi Nosokomial

infections incidence was still high. There were 17.39 % cases at Mitra Medika Hospital, Medan during March-December 2015. This study problem was the lack of nurses’ ability in the prevention and control of nosocomial infections. This study purpose was to determine and analyze the nurses’ ability related to it as well as the

determinant at Mitra Medika Hospital, Medan.

The study was a qualitative research with an interactive approach. The

informants consisted of 7 executive nurses, 7 ward heads, and 1 IPCN. The data were

gathered by in-depth interviews, documentary study, and observation. The analysis

outlined in descriptive form through the steps of data collection, data reduction, data

presentation and conclusion.

The results showed that the 8 nurses’ ability in the prevention and control of nosocomial infections has not been in accordance with WHO rules. Determinant in its application included the nurse education, work length, work locations, need for human resources and support tools, comfortability of the support facilities, training/socialization, monitoring and evaluation as well as coordination among units.

Conclusion of the study was that the nurses’ ability in the prevention and control of nosocomial infections at this hospital was still not optimal and there were many obstacles in its application. Suggested for hospital management and IPC team to conduct refresher material about IPC, hold regular meetings, monitor of the application of the SOPs, conduct evaluations in all care units and add support facilities as well as human resources as needed.

Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisa Kemampuan Perawat dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial di RSU. Mitra Medika Medan Tahun 2016”

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:. 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H, M.Hum, selaku Rektor Universitas Sumatera

Utara.

2. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si selaku Dekan dan Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

3. Dra. Nurmaini, M.K.M., Ph.D, selaku Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

4. Prof. Dr. Ir. Evawany Aritonang, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

5. Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes selaku Pembimbing I dan Masnelly Lubis, S.Kep, MARS selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, hingga

dan memberikan masukan guna penyempurnaan tesis ini.

8. Para Dosen, staf dan semua pihak yang terkait di lingkungan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi Rumah Sakit pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan fasilitas selama penulis mengikuti pendidikan.

9. Direktur Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan yaitu dr. Arifah Devi Fitriani, M.Kes beserta jajaran yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga tesis ini dapat selesai.

10. Teristimewa buat orangtua tercinta Ayahanda Tjiong Hok dan Ibunda Tjan Gek Tie yang telah membesarkan penulis dengan sepenuh hati, selalu memberikan dukungan moril, material, dan doa selama penulis menjalani pendidikan.

11. Seluruh teman-teman satu angkatan, khususnya dr. Erik Winarno, M.Kes dan Lia Handayani, S.K.M, M.Kes serta Julita Arnis, S.K.M, M.Kes yang telah menyumbangkan masukan, saran serta kritikan untuk kesempurnaan tesis ini.

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan kesehatan.

Medan, Agustus 2016 Penulis

Chintami Octavia 147032123/IKM

kanopan pada tanggal 24 Oktober 1988 beragama Buddha. Penulis anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Tjiong Hok dan Tjan Gek Tie. Penulis berstatus belum menikah.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan di SD Sultan Hasanuddin Aekkanopan dan lulus pada tahun 2000, SMP Sultan Hasanuddin dan lulus pada tahun 2003, SMU Sutomo-1 Medan dan lulus pada tahun 2006. Penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan kuliah di Program Studi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Penulis mulai bekerja tahun 2012 sebagai dokter internship di RSUD T. Mansyur Kota Tanjung Balai, kemudian pada tahun 2013 penulis bekerja sebagai dokter umum dan manajer di Rumah Sakit Martha Friska P.Brayan dan pada tahun 2015 bekerja sebagai manajer di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan sampai sekarang.

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

RIWAYAT HIDUP ... v

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

BAB 1. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Pertanyaan Penelitian ... 7

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Infeksi Nosokomial ... 9

2.1.1 Definisi Infeksi Nosokomial ... 9

2.1.2 Jenis-Jenis Infeksi Nosokomial ... 10

2.1.3 Gejala Klinis Infeksi Nosokomial ... 11

2.1.4 Indikator Infeksi Nosokomial ... 12

2.1.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Infeksi Nosokomial. ... 14

2.2 Peran Perawat dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial ... 15

2.2.1 Menjaga Kebersihan Rumah Sakit ... 16

2.2.2 Pelaksanaan Cuci Tangan ... 18

2.2.3 Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) ... 22

2.2.4 Melakukan Teknik Aseptik ... 26

2.2.5 Melapor Kepada Dokter Jika ada Tanda dan Gejala Infeksi ... 32

2.2.6 Melakukan Isolasi terhadap Pasien dengan Penyakit Menular ... 32

2.2.7 Membatasi Paparan Pasien terhadap Infeksi yang Berasal dari Pengunjung ... 37

2.2.8 Mempertahankan Keamanan Peralatan dan Perlengkapan Perawatan dari Penularan Infeksi Nosokomial ... 37

BAB 3. METODE PENELITIAN ... 45

3.1 Jenis Penelitian ... 45

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 45

3.2.1 Lokasi Penelitian ... 45

3.2.2 Waktu Penelitian ... 45

3.3 Sumber Informasi (Informan) ... 46

3.4 Metode Pengumpulan Data ... 46

3.5 Analis Data ... 48

BAB 4. HASIL PENELITIAN ... 50

4.1 Gambaran Umum RSU Mitra Medika Medan ... 50

4.1.1 Sejarah Perkembangan RSU Mitra Medika Medan... 50

4.1.2 Visi dan Misi ... 50

4.1.3 Kegiatan Pelayanan ... 51

4.2 Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian ... 54

4.2.1 Karakteristik Informan ... 54

4.2.2 Kemampuan Perawat dalam PPI di RSU Mitra Medika . 55 1. Menjaga Kebersihan Rumah Sakit ... 56

2. Pelaksanaan Cuci Tangan ... 59

3. Menggunakan Alat Pelindung Diri ... 63

4. Menggunakan Teknik Aseptik... 65

5. Melapor kepada Dokter Jika Ada Tanda dan Gejala Infeksi ... 68

6. Melakukan Isolasi terhadap Pasien dengan Penyakit Menular ... 70

7. Membatasi Paparan Pasien terhadap Infeksi yang Berasal dari Pengunjung ... 73

8. Mempertahankan Keamanan Peralatan dan Perlengkapan dari Perawatan dari Penularan Infeksi Nosokomial... 76

5.5 Melapor kepada Dokter Jika Ada Tanda dan Gejala Infeksi ... 90

5.6 Melakukan Isolasi terhadap Pasien dengan Penyakit Menular ... 91

5.7 Membatasi Paparan Pasien terhadap Infeksi yang Berasal dari Pengunjung ... 92

5.8 Mempertahankan Keamanan Peralatan dan Perlengkapan dari Perawatan dari Penularan Infeksi Nosokomial ... 94

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 96

6.1 Kesimpulan ... 96

6.2 Saran ... 98

DAFTAR PUSTAKA ... 101

4.1. Distribusi Karakteristik Informan di RSU Mita Medika ... 55 4.2. Matriks Hasil Observasi terhadap Kemampuan Perawat dalam

Menjaga Kebersihan Rumah Sakit ... 58 4.3. Matrik Hasil Observasi tentang Kemampuan Perawat dalam

Melaksanakan Cuci Tangan ... 61 4.4. Matrik Hasil Observasi tentang Kemampuan Perawat dalam

Menggunakan Alat Pelindung ... 64

4.5. Matrik Hasil Observasi tentang Kemampuan Perawat dalam

Menggunakan Teknik Aseptik ... 67

4.6. Matrik Hasil Observasi tentang Kemampuan Perawat dalam

Melapor kepada Dokter Jika Ada Tanda dan Gejala Infeksi ... 69 4.7. Matrik Hasil Observasi tentang Kemampuan Perawat dalam

Melakukan Isolasi terhadap Pasien dengan Penyakit Menular ... 72 4.8. Matrik Hasil Observasi tentang Kemampuan Perawat dalam

Membatasi Paparan Pasien terhadap Infeksi yang Berasal dari

Pengunjung ... 75 4.9. Matrik Hasil Observasi tentang Kemampuan Perawat dalam

Mempertahankan Keamanan Peralatan dan Perlengkapan

1. Panduan Wawancara ... 105 2. Lembar Observasi ... 109 3. Surat Izin Penelitian dari Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat USU... 110 4. Surat Izin Penelitian dari RSU Mitra Medika ... 111 5. Surat Telah Selesai Meneliti dari RSU Mitra Medika ... 112

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan di rumah sakit dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya adalah melalui penilaian terhadap infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat pasien selama dirawat dan terjadi selama 72 jam, dimana sebelumnya pasien tersebut tidak menunjukkan tanda dan gejala infeksi pada saat masuk rumah sakit (Pristiwani, 2013).

Menurut Darmadi (2008), infeksi nosokomial dapat meningkatkan morbidilitas dan mortalitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa infeksi nosokomial berpotensi menambah keparahan penyakit dan stres emosional yang mengurangi kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, infeksi nosokomial saat ini termasuk sebagai salah satu tipe insiden keselamatan pasien di rumah sakit (KARS, 2015). Selain itu, dengan bertambahnya lama hari perawatan, penggunaan obat dan pemeriksaan penunjang karena adanya infeksi nosokomial akan meningkatkan biaya perawatan pasien (Nasution, 2012). Sehingga, terjadinya infeksi nosokomial menyebabkan ketidakpuasan baik pasien maupun keluarganya (Herpan, 2012).

Pencegahan infeksi nosokomial dapat dilakukan dengan menggunakan standar kewaspadaan antara lain memakai Alat Pelindung Diri (APD), melakukan perawatan peralatan pasien dan instrumen tajam, pembersihan lingkungan, penempatan pasien

serta melakukan 5 langkah cuci tangan, yaitu: sebelum dan sesudah menyentuh pasien, sebelum dan sesudah tindakan atau aseptik, setelah terpapar cairan tubuh pasien, sebelum dan setelah melakukan tindakan invasif, setelah menyentuh area sekitar pasien atau lingkungan (Handojo, 2015).

Namun, angka kejadian infeksi nosokomial di dunia masih sangat tinggi, baik di negara yang sedang berkembang maupun negara maju. Berdasarkan hasil literature review yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) dari beberapa hasil penelitian yang dipublikasi sejak tahun 1995-2008, diperoleh bahwa data prevalensi infeksi nosokomial di negara maju berkisar di antara 5,1% sampai 11,6%, sedangkan di negara yang sedang berkembang berkisar diantara 5-19%. (WHO, 2010). Centers of Disease Control and Prevention (CDC) pada tahun 2011 memperkirakan setidaknya terdapat 722.000 pasien menderita infeksi nosokomial di Amerika Serikat. Sekitar 75.000 pasien di antaranya meninggal dunia selama perawatan di rumah sakit. Di negara Indonesia sendiri, infeksi masih merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Herpan, 2012). Menurut Nugraheni, dkk. (2012), infeksi nosokomial pada 10 Rumah Sakit Umum (RSU) pendidikan di Indonesia cukup tinggi yaitu diantara 6-16% dengan rata-rata 9,8% pada tahun 2010. Infeksi nosokomial yang paling umum terjadi adalah Infeksi Luka Operasi (ILO). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa angka kejadian ILO pada rumah sakit di Indonesia bervariasi antara 2-18% dari keseluruhan prosedur pembedahan.

Di Kota Medan, infeksi luka operasi bersih pasca bedah juga terjadi di RSUP Haji Adam Malik pada tahun 2010 dengan angka prevalensi sebesar 5,6% (Jeyamohan, 2010). Selain itu juga diketahui adanya ILO di RSUD Dr.Pirngadi selama periode Juni hingga Desember 2015 yang tercatat sebesar 20,39%. Selain itu, hasil surveilans infeksi nosokomial di ruang rawat inap RSUD Dr.Pirngadi juga melaporkan kejadian Infeksi Aliran Darah Perifer (IADP) sebesar 9,62% (RSUD Dr.Pirngadi, 2015).

Sebagai salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan, angka kejadian infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika selama periode Maret hingga Desember 2015 tercatat sebesar 17,39%. Sementara menurut Kepmenkes (2008), standar pelayanan minimal untuk indikator infeksi nosokomial di rumah sakit adalah ≤ 1,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa angka kejadian infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika juga tergolong tinggi.

Menurut WHO (2010) sumber infeksi nosokomial dapat berasal dari pengunjung, petugas rumah sakit, pasien atau lingkungan rumah sakit. Dalam rangka menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika sejak awal tahun 2015, rumah sakit telah menerapkan berbagai kebijakan terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) seperti pembatasan jumlah pengunjung, membuat peraturan jam berkunjung, dan mengedukasi serta mempromosikan cuci tangan kepada keluarga pasien untuk menghindari transmisi penularan infeksi dari pengunjung (RSU Mitra Medika Medan, 2015).

Selain itu, juga dilakukan sterilisasi alat kesehatan oleh staf terlatih, swab ruangan berisiko tinggi seperti kamar operasi dan kamar perawatan intensif secara berkala guna memperoleh gambaran peta kuman, melengkapi fasilitas terkait PPI seperti Hand Rub di setiap ruangan dan mengganti disinfektan alkohol 70% botolan dengan alcohol swab yang lebih steril serta menyediakan APD untuk mencegah transmisi infeksi. Namun, berbagai upaya diatas tidak berhasil menurunkan infeksi nosokomial secara bermakna.

WHO (2010) menyatakan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi karena sumber utama penularan infeksi nosokomial adalah melalui tangan petugas rumah sakit. Menurut Darmadi (2008), tenaga keperawatan sebagai petugas yang selalu kontak dengan penderita (selama 24 jam) merupakan pelaksana terdepan dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Kurangnya perhatian perawat akan teknik steril saat melakukan tindakan, lamanya proses keperawatan, standar pelayanan yang kurang optimal serta padatnya penderita dalam ruangan yang dirawat oleh perawat mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial. Pristiwani (2013) juga menyatakan bahwa infeksi nosokomial berkaitan langsung dengan dengan peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan.

Oleh karena itu, perawat diharapkan memiliki kemampuan mengendalikan infeksi nosokomial sesuai pedoman WHO (2002) yaitu menjaga kebersihan rumah sakit yang berpedoman terhadap kebijakan dan praktik keperawatan; pemantauan teknik aseptik termasuk cuci tangan dan penggunaan isolasi, melapor kepada dokter jika ada masalah atau tanda dan gejala infeksi pada saat pemberian layanan kesehatan; melakukan

isolasi jika pasien menunjukkan tanda-tanda dari penyakit menular; membatasi paparan pasien terhadap infeksi yang berasal dari pengunjung, staf rumah sakit, pasien lain atau peralatan yang digunakan untuk diagnosis atau asuhan keperawatan; serta mempertahankan keamanan peralatan, obat-obatan dan perlengkapan perawatan di ruangan dari penularan infeksi nosokomial.

Menurut Depkes (2008), Untuk mendukung keberhasilan program PPI di rumah sakit juga diperlukan prosedur dan kebijakan PPI Perawat pelaksana dalam mencegah infeksi nosokomial memerlukan suatu rencana yang terintegrasi dengan pimpinan, memonitoring dan melaksanakan program dengan membatasi transmisi organisme dari atau antar pasien dengan cara mencuci tangan dan penggunaan sarung tangan, tindakan septik dan aseptik, sterillisasi, dan desinfektan, serta mengontrol risiko penularan dari lingkungan.

Berdasarkan hasil studi awal di RSU Mitra Medika, tingginya angka infeksi nosokomial sebagaimana diuraikan di atas, kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan perawat dalam menerapkan program PPI. Dari hasil wawancara dengan ketua Tim PPI diketahui bahwa sampai saat ini masih banyak perawat pelaksana yang kurang menjaga kebersihan ruangan, kadang tidak memakai APD, belum paham prinsip aseptik, sterilisasi alat dan sistem isolasi. Beberapa perawat baru bahkan belum pernah mengikuti pelatihan terkait PPI sebelumnya. Selain itu, dari data self assessment (kajian mandiri) yang dilakukan Komite PPI, diketahui bahwa kemampuan perawat dalam melaksanakan Standar Prosedur

Adapun rincian self assessment tersebut yaitu: pelaksanaan SPO perawatan ganggren secara benar hanya sekitar 19,2%; SPO perawatan luka dan pengangkatan jahitan sebesar 35,87%; SPO pelaksanaan desinfeksi 69,77%; SPO melakukan hand hygiene (cuci tangan) 60,01 %. Hal ini kemungkinan melatarbelakangi terjadinya ILO sebesar 27,4% di RSU Mitra Medika selama periode Maret hingga Desember 2015. Sedangkan, untuk pelaksanaan SPO pemasangan infus perifer sebesar 76,39% dan SPO pemberian injeksi vena lewat saluran infus sebesar 78,69% yang melatarbelakangi angka kejadian flebitis sebesar 15,54% selama periode yang tersebut (RSU Mitra Medika Medan, 2015).

Rendahnya kemampuan perawat dalam menerapkan PPI sebagaimana diuraikan di atas, kemungkinan disebabkan oleh pendidikan, lama bekerja, tempat tugas dan jumlah kebutuhan perawat yang belum sesuai. Sebagian besar perawat yang telah lama bekerja masih bergelar diploma, sedangkan perawat yang bergelar sarjana profesi hanya perawat baru. Selain itu, jumlah kebutuhan perawat masih belum sesuai dengan kondisi rumah sakit.

Jumlah keseluruhan perawat di RSU Mitra Medika hanya 85 orang dengan kapasitas 112 tempat tidur. Adapun pembagian tempat tugas perawat tersebut adalah : 14 orang di instalasi gawat darurat, 15 orang di ruang perawatan intensif, 31 orang di ruang rawat inap dan ruang kebidanan, 6 orang di ruang bayi, 9 orang di instalasi bedah sentral, serta 10 orang di instalasi rawat jalan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas dan fenomena kejadian infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika Medan, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai analisis kemampuan perawat dalam pencegahan dan pengendalikan infeksi nosokomial di rumah sakit ini.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemampuan perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika Medan?

2. Apa saja yang merupakan determinan kemampuan perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika Medan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis determinan kemampuan perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan

Dapat memberikan informasi tentang kemampuan perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi sebagai upaya dalam menurunkan angka infeksi nosokomial di RSU Mitra Medika.

2. Bagi SDM di Rumah Sakit

Dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas terkait pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit.

3. Bagi Peneliti

Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian lanjutan yang mengkaji topik yang relevan dengan penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Infeksi Nosokomial

2.1.1 Definisi Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial atau Health Care-Associated Infection (HCAI) adalah suatu infeksi yang terjadi selama pasien mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan, dimana tidak didapatkan tanda infeksi maupun gejala pasien sedang dalam masa inkubasi pada saat masuk rumah sakit. (WHO, 2010).

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat dari rumah sakit yang terjadi pada pasien yang dirawat selama 72 jam (Brooker, 2008). Menurut Potter dan Perry (2005), infeksi nosokomial terjadi di rumah sakit karena mikroorganisme patogen yang menginfeksi pasien melalui pemberian pelayanan kesehatan.

Darmadi (2008) menyatakan bahwa infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh pasien ketika dalam proses asuhan keperawatan atau dirawat di rumah sakit. Infeksi nosokomial terjadi karena adanya transmisi mikroba patogen yang bersumber dari lingkungan rumah sakit dan perangkatnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa infeksi nosokomial adalah infeksi lokal maupun sistemik yang terjadi tidak dalam masa inkubasi melainkan saat klien dirawat di rumah sakit.

2.1.2 Jenis-Jenis Infeksi Nosokomial

Jenis-jenis infeksi nosokomial menurut Gruendemann (2005) adalah : 1. Infeksi Luka Operasi (ILO)

Risiko timbulnya ILO ditentukan oleh 3 faktor yakni jumlah dan jenis kontaminasi mikroba pada luka, keadaan luka pada akhir operasi (ditentukan oleh teknik pembedahan dan proses penyakit yang dihadapi selama operasi), dan kerentanan pejamu.

2. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Infeksi ini berkaitan dengan prosedur pemakaian kateter indweling dan sistem drainase kemih atau peralatan urologis lainnya. Kateter indweling membentuk suatu mekanisme yang memungkinkan bakteri masuk ke dalam kandung kemih. Lama pemasangan kateter merupakan variabel penting dalam menentukan apakah seorang pasien terkena infeksi. Sedangkan pada sistem drainase yang tertutup akan menurunkan risiko ISK.

3. Infeksi Aliran Darah (Bloodstream infections)

Infeksi ini berkaitan dengan pemasangan selang intravaskular (infus). Lama pemasangan selang intravaskular merupakan penentu utama kolonisasi bakteri. Semakin lama selang terpasang, semakin tinggi pula risiko infeksi. 4. Dekubitus

Luka dekubitus adalah luka pada kulit dan atau jaringan yang di bawahnya yang terjadi di rumah sakit karena tekanan yang terus menerus akibat tirah

baring. Luka dekubitus akan terjadi bila penderita tidak dibolak-balik atau dimiringkan dalam waktu 2 x 24 jam.

5. Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

VAP adalah bentuk infeksi rumah sakit yang paling sering ditemui di Unit Perawatan Intensif (UPI), khususnya pada pasien yang menggunakan ventilasi mekanik. Menurut Widyaningsih (2012), VAP adalah pneumonia yang didapat di rumah sakit yang terjadi selama 48 jam pasien mendapat bantuan ventilasi mekanik, baik melalui pipa endotrakea maupun pipa trakeostomi. Klasifikasi lain dari infeksi nosokomial digolongkan berdasarkan tipe organisme dan tipe/bagian infeksi. Berdasarkan tipe organisme, infeksi nosokomial terdiri dari infeksi akibat bakteri, virus, jamur, parasite, protozoa, rickettsia, prion (partikel protein yang terinfeksius), serta infeksi akibat organisme tidak teridentifikasi. Sedangkan, berdasarkan tipe/bagian infeksi terbagi atas infeksi bloodstream, infeksi bagian yang dioperasi, abses, pneumonia, infeksi pada kanul IV, infeksi protesis, infeksi drain/tube urin dan infeksi jaringan lunak (Komite Keselamatam Pasien Rumah Sakit, 2015).

2.1.3 Gejala Klinis Infeksi Nosokomial

Gejala klinis infeksi nosokomial dapat terjadi secara lokal dan sistemik (Potter dan Perry, 2005). Gejala klinis lokal akan memberikan gambaran klinik sesuai dengan organ yang diserang misalnya bila organ paru yang diserang akan menimbulkan gejala seperti batuk, sesak nafas, nyeri dada, gelisah dan sebagainya.

Bila organ pencernaan yang terkena maka akan menimbulkan gejala klinis seperti mual, muntah, kembung, kejang perut, dan sebagainya (Darmadi, 2008).

Gejala klinis sistemik menimbulkan gejala yang lebih banyak dari pada gejala klinis lokal. U mumnya menyebabkan demam, merasa lemas, nafsu makan menurun, mual, pusing, pembesaran kelenjar limfe dan sebagainya (Potter dan Perry, 2005).

Darmadi (2008) juga menyatakan suatu infeksi didapat dari rumah sakit apabila memiliki ciri-ciri:

1. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinis dari infeksi tersebut.

2. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit, tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut. Tanda-tanda klinis infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya setelah 3 x 24 jam sejak mulai perawatan.

3. Infeksi tersebut bukan merupakan sisa (residual) dari infeksi sebelumnya. 4. Bila saat mulai dirawat di rumah sakit sudah tidak ada tanda-tanda infeksi,

dan terbukti infeksi tersebut didapat penderita ketika dirawat di rumah sakit yang sama, serta belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokomial.

2.1.4 Indikator Infeksi Nosokomial

Menurut Kemenkes RI (2010), indikator infeksi nosokomial dikumpulkan melalui proses surveilans yang dilakukan oleh Tim PPI Rumah Sakit. Tim PPI bertanggung jawab atas pengumpulan data tersebut di atas, karena mereka yang memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi infeksi rumah sakit sesuai dengan kriteria yang ada. Sedangkan pelaksana pengumpul data adalah Infection Prevention

Control Nurse (IPCN) yang dibantu Infection Prevention Control Link Nurse (IPCLN). Mekanisme pelaksanaan surveilans dimulai dengan pengisian dan pegumpulan formulir surveilans setiap pasien berisiko oleh IPCLN di unit rawat masing-masing setiap hari. Pada a wal bulan berikutnya, paling lambat tanggal 5 formulir surveilans diserahkan ke Tim PPI dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Ruangan. Apabila ada kecurigaan terjadi infeksi, IPCLN segera melaporkan ke IPCN untuk ditindaklanjuti (investigasi).

Numerator dari masing-masing indikator infeksi nosokomial adalah angka kejadian infeksi, sedangkan denominator ditentukan oleh jenis infeksi rumah sakit. Adapun indikator infeksi nosokimial di rumah sakit menurut Kemenkes (2010), meliputi :

2.1.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi terjadinya Infeksi Nosokomial

Darmadi (2008) mengemukakan beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya infeksi nosokomial adalah:

1. Faktor-faktor luar (extrinsic factors)

Faktor-faktor luar yang berpengaruh dalam proses terjadinya infeksi nosokomial seperti:

a. Petugas pelayanan medis (dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, dan sebagainya).

b. Peralatan dan dan material medis (jarum, kateter, instrumen, respirator, kain/doek, kassa, dan lain-lain).

c. Lingkungan terdiri dari lingkungan internal seperti ruangan perawatan, kamar bersalin, dan kamar bedah, serta lingkungan eksternal seperti halaman rumah sakit dan tempat pembuangan sampah atau pengelolahan limbah.

d. Makanan dan atau minuman (hidangan yang disajikan setiap saat kepada penderita).

e. Penderita lain (keberadaan penderita lain dalam satu kamar atau ruangan perawatan dapat merupakan sumber penularan).

f. Pengunjung atau keluarga (keberadaan tamu atau keluarga dapat merupakan sumber penularan).

2. Faktor-faktor yang ada dalam diri penderita (instrinsic factors) seperti: umur, jenis kelamin, kondisi umum penderita, risiko terapi, atau adanya penyakit lain yang menyertai (multipatologi) beserta komplikasinya.

3. Faktor keperawatan seperti lamanya hari perawatan (length of stay), menurunnya standar pelayanan perawatan, serta padatnya penderita dalam satu ruangan. 4. Faktor mikroba seperti tingkat kemampuan invasi serta tingkat kemampuan

merusak jaringan, lamanya paparan (length of exposure) antara sumber penularan (reservoir) dengan penderita.

2.2 Peran Perawat dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan sangat berkaitan dengan terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit karena perawat bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien terutama dalam PPI proses keperawatan. Jadi, perawat merupakan pelaksana terdepan dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial (Potter dan Perry, 2005).

Faktor standar asuhan keperawatan yang mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial adalah klasifikasi dan jumlah ketenagaan yang memiliki kemampuan dalam menjalankan dan mempraktikkan teknik aseptik; peralatan dan obat yang sesuai, siap pakai dan cukup; ruang perawatan secara fisik dan higienis yang memadai; aspek beban kerja dalam pembagian jumlah penderita dengan tenaga keperawatan, dan jumlah pasien yang dirawat (Darmadi, 2008). Selain itu, peran perawat dalam pengendalian infeksi adalah menyediakan layanan konsultasi mengenai semua aspek PPI dengan menggunakan metode yang berdasarkan bukti penelitian, praktisi, dan keefektifan biaya (Brooker, 2008).

WHO (2002) dalam jurnal Prevention of Hospital-Acquired Infection menyatakan bahwa perawat adalah pelaksana pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial dalam:

2.2.1. Menjaga Kebersihan Rumah Sakit

Semua institusi kesehatan harus memiliki pedoman untuk pembuangan materi sampah infeksi menurut kebijakan lokal dan negara. Perawat dalam membuang sampah cair yang terkontaminasi (misalnya darah, urine, tinja, jaringan dan duh tubuh lainnya) memerlukan penanganan khusus karena resiko infeksi terhadap petugas kesehatan yang menangani. Perawat memakai sarung tangan, kacamata pelindung dan celemek, buang sampah cair pada wastafel atau ke dalam toilet kemudian disiram. Wadah tempat sampah cair didesinfeksi dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit (Depkes, 2008).

Selain itu, spesimen laboratorium dari semua pasien ditangani seolah-olah spesimen tersebut dapat menyebabkan infeksi. Semua materi sampah yang berasal dari pasien dibuang pada tempat sampah khusus. Setelah memberikan suntikan, perawat harus membuang jarum pada tempat yang tahan tusukan. Jangan pernah melepaskan, membengkokkan atau mematahkan jarum suntik yang telah digunakan dengan tangan. (Potter dan Perry, 2005).

Menurut WHO (2002), tindakan kebersihan lingkungan rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Pembersihan rutin diperlukan untuk menjamin lingkungan rumah sakit untuk tampak bersih, dan bebas dari debu dan tanah. Kebanyakan dari mikroorganisme

terdapat dalam lingkungan atau benda yang kotor, dan tujuan pembersihan rutin adalah untuk membuang kotoran tersebut. Baik sabun ataupun deterjen memiliki aktivitas antimikroba, dan proses pembersihan pada dasarnya tergantung pada tindakan mekaniknya.

2. Seharusnya ada kebijakan yang menetapkan frekuensi pembersihan dan alat pembersih yang digunakan untuk dinding, lantai, jendela, tempat tidur, tirai, tabir, perlengkapan, mebel, kamar mandi dan toilet, serta semua peralatan medis yang dapat digunakan kembali.

3. Metode harus sesuai dengan kemungkinan tingkat kontaminasi dan tingkat pembersihan yang diperlukan. Hal ini dapat dicapai dengan mengelompokkan area ke salah satu dari 4 zona rumah sakit, yaitu:

a. Zona A: tidak ada kontak dengan pasien. Pembersihan normal domestik (misalnya administrasi dan perpustakaan).

b. Zona B: perawatan pasien yang tidak terinfeksi dan tidak rentan dibersihkan dengan prosedur yang tidak menerbangkan debu. Sapu atau pembersih debu tidak dianjurkan. Penggunaan larutan deterjen dapat meningkatkan kualitas pembersihan. Hama di area lain yang tampak kontaminasi dengan darah dan cairan tubuh terlebih dahulu dibersihkan.

c. Zona C: pasien yang terinfeksi (ruangan yang terpisah). Bersihkan dengan larutan deterjen atau disinfektan dengan peralatan pembersih yang terpisah untuk setiap ruangan.

d. Zona D: pasien yang sangat rentan (pemisahan yang terlindung) atau kawasan yang terlindung seperti ruangan operasi, ruang pengiriman, unit perawatan intensif, unit bayi prematur, dan unit hemodialisa. Bersihkan menggunakan larutan deterjen atau disinfektan dan peralatan kebersihan yang terpisah. Semua permukaan di zona B, C, D, dan semua kawasan toilet harus dibersihkan setiap hari.

4. Pengujian bakteriologi pada lingkungan tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan tertentu seperti penyelidikan epidemi dimana ada dugaan sumber infeksi dari lingkungan. Pemantauan dialisis air sesuai standar untuk jumlah bakteri. Kualitas pengendalian saat praktek pembersihan.

2.2.2. Pelaksanaan Cuci Tangan

Tangan dapat menularkan infeksi di rumah sakit dan dapat diminimalkan dengan kebersihan tangan yang sesuai. Dalam mencuci tangan sering dilakukan tidak optimal. Hal ini dikarenakan berbagai alasan, misalnya kurangnya peralatan yang sesuai, tingginya perbandingan jumlah perawat dengan pasien, alergi terhadap produk pencuci tangan, kurangnya pengetahuan perawat tentang risiko dan cara mencuci tangan yang baik dan benar, serta terlalu lama waktu yang direkomendasikan untuk mencuci tangan (WHO, 2002).

1. Syarat-syarat mencuci tangan:

a. Penggerak air: wastafel besar yang membutuhkan sedikit perawatan, dengan perangkat antisplash dan pengendali tanpa menggunakan tangan.

b. Produk: sabun atau antiseptik tergantung pada prosedur. Disinfektan tangan dengan cairan pencuci beralkohol dengan teknik antiseptik untuk membersihkan tangan secara fisik.

c. Fasilitas pengering tanpa kontaminasi (handuk sekali pakai jika memungkinkan).

2. Prosedur mencuci tangan:

Seharusnya ada kebijakan tertulis dan prosedur untuk mencuci tangan. Perhiasan, jam tangan dan kuku palsu harus dilepaskan sebelum mencuci tangan. Prosedur kebersihan tangan minimal dapat dibatasi untuk tangan dan pergelangan tangan sedangkan untuk prosedur pembedahan mencakup tangan dan lengan bawah. Prosedur akan berbeda dengan perkiraan risiko terjadinya infeksi kepada pasien:

a. Perawatan rutin (minimal) :

Menurut Depkes (2008), cuci tangan secara rutin wajib dilakukan oleh setiap perawat pada saat melakukan 5 momen, yaitu: sebelum kontak dengan pasien; sebelum melakukan tindakan/prosedur terhadap pasien; setelah tindakan atau prosedur atau berisiko terpapar cairan tubuh pasien; setelah kontak dengan pasien; dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien.

1) Teknik mencuci tangan dengan sabun air mengalir a) Buka kran dan basahi tangan dengan air. b) Tuangkan sabun cair secukupnya.

d) Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya.

e) Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari.

f) Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci dan saling digosokkan.

g) Gosok ibu jari kiri berputar kearah bawah dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya.

h) Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.

i) Bilas tangan dengan air bersih.

j) Keringkan tangan dengan menggunakan handuk kertas.

k) Gunakan handuk kertas tersebut untuk memutar kran sewaktu mematikan air.

l) Setiap gerakan dilakukan sebanyak 7 kali. Lamanya seluruh prosedur sebaiknya selama 40-60 detik.

2) Teknik mencuci tangan dengan antiseptik berbasis alkohol.

a) Tuangkan segenggam penuh bahan antiseptik berbasis alkohol ke dalam tangan.

b) Gosok kedua telapak tangan hingga merata.

c) Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya.

e) Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci dan saling digosokkan.

f) Gosok ibu jari kiri berputar kearah bawah dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya.

g) Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.

h) Biarkan tangan mongering.

i) Setiap gerakan dilakukan sebanyak 4 kali. Lamanya seluruh prosedur sebaiknya selama 20-30 detik.

b. Tindakan pembedahan:

Pada tindakan pembedahan cuci tangan meliputi tangan dan lengan bawah, cuci dengan sabun antiseptik dan waktu berkisar 3-5 menit. Pembersihan tangan dan lengan bawah: mencuci tangan biasa, kemudian cuci tangan dengan menggunakan desinfektan, lalu menggosok tangan, bilas dan ulangi sekali lagi dengan menggunakan desinfektan lalu keringkan.

3. Ketersediaan sumber daya

Peralatan dan produk yang ada di seluruh rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan tidaklah sama. Produk yang digunakan dan tata cara mencuci tangan juga akan berbeda tergantung pada ketersediaan alat dan fasilitas mencuci tangan.

Perlindungan barrier harus sudah tersedia bagi perawat seperti gaun, masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung (Depkes, 2008).

1. Gaun Pelindung

Gaun pelindung melindungi perawat dan pengunjung dari kontak dengan bahan dan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Gaun diwajibkan bila masuk ke ruang isolasi. Melepaskan gaun sebelum keluar dari ruangan isolasi pasien, setelah gaun dilepaskan, pastikan bahwa pakaian tidak kontak dengan lingkungan lain. Adapun teknik pemakaian gaun pelindung adalah sebagai berikut:

a. Cara memasang gaun pelindung :

1) Tutupi badan sepenuhnya dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selubungkan ke balakang punggung.

2) Ikat di bagian belakang leher dan pinggang. b. Cara melepas gaun pelindung :

1) Ingatlah bahwa bagian depan gaun dan lengan gaun pelindung telah terkontaminasi.

2) Lepas tali.

3) Tarik dari leher dan bahu dengan memegang bagian dalam gaun pelindung 4) Balik gaun pelindung.

5) Lipat atau gulung menjadi gulungan dan letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau buang di tempat sampah infeksius. 2. Masker

Masker yang terbuat dari kapas, kasa, atau kertas kurang efektif. Masker kertas dengan bahan sintetis untuk penyaring adalah penghalang yang efektif melawan mikroorganisme. Masker digunakan dalam berbagai situasi. Menurut WHO (2002), persyaratan mengenakan masker berbeda untuk tujuan yang berbeda.

a. Pelindung dari pasien:

Perawat mengenakan masker untuk bekerja di ruangan operasi, merawat pasien yang terganggu kekebalannya, atau pasien dengan rongga tubuh yang terpapar dengan lingkungan luar.

b. Pelindung bagi perawat:

Perawat harus mengenakan masker ketika merawat pasien dengan infeksi pernafasan, atau saat melakukan bronchoscopy atau pemeriksaan serupa. Pasien dengan infeksi yang dapat ditularkan melalui sirkulasi udara harus mengenakan masker bedah saat berada diluar ruang isolasi/ ruang perawatan mereka.

Teknik menggunakan masker menurut Depkes (2008) adalah: a. Cara memasang masker

1) Eratkan tali atau karet elastis pada bagian tengah kepala dan leher. 2) Paskan klip hidung dari logam fleksibel pada batang hidung.

3) Paskan dengan erat pada wajah dan dibawah dagu sehingga melekat dengan baik.

4) Periksa ulang pengepasan masker. b. Cara melepas masker

3. Sarung Tangan

Sarung tangan digunakan untuk:

a. Pelindung dari pasien: perawat mengenakan sarung tangan untuk prosedur pembedahan, perawatan pasien dengan sistem kekebalan tubuhnya terganggu, prosedur invasif.

b. Sarung tangan yang tidak steril dapat dipakai untuk kontak dengan selaput lendir pasien dimana tangan akan mudah terkontaminasi.

c. Pelindung bagi perawat: perawat menggunakan sarung tangan yang tidak steril untuk merawat pasien dengan penyakit menular yang ditularkan melalui sentuhan, atau melakukan bronchoscopies atau pemeriksaan yang serupa. d. Tangan harus dicuci saat sarung tangan dibuka atau diganti.

e. Sarung tangan sekali pakai tidak dapat dipakai kembali.

f. Lateks atau polivinil klorida adalah bahan yang paling sering digunakan untuk sarung tangan. Kualitas sarung tangan yang baik yakni tidak adanya pori-pori atau lubang dan durasi penggunaan sangat bervariasi dari satu jenis sarung tangan ke sarung tangan yang lain. Alergi terhadap lateks dapat terjadi, dan pekerjaan program kesehatan harus memiliki kebijakan untuk mengevaluasi dan mengelola masalah ini.

Teknik penggunaan sarung tangan adalah sebagai berikut: a. Cara memasang sarung tangan:

Tarik hingga menutupi bagian pergelangan tangan gaun isolasi. b. Cara melepas sarung tangan:

1) Ingatlah bahwa bagian luar sarung tangan telah terkontaminasi.

2) Pegang bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan lainnya, lepaskan. 3) Pegang sarung tangan yang telah dilepas dengan menggunakan tangan

yang masih memakai sarung tangan.

4) Selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan di bawah sarung tangan yang belum dilepas di pergelangan tangan.

5) Lepaskan sarung tangan di atas sarung tangan pertama. 6) Buang sarung tangan di tempat sampah infeksius. 4. Kacamata Pelindung

Bila melakukan prosedur invasif yang dapat menimbulkan droplet atau percikan dari darah atau cairan tubuh lainnya, perawat harus menggunakan kacamata pelindung. Kacamata pelindung dapat tersedia dalam bentuk kacamata plastik. Kacamata harus terpasang pas sekeliling wajah sehinnga cairan tidak dapat masuk antara wajah dan kacamata (Garner dalam Potter dan Perry, 2005).

5. Topi

Topi digunakan untuk menutup rambut dan kulit kepala sehingga serpihan kulit dan rambut tidak masuk ke dalam luka selama pembedahan.

6. Pelindung kaki

Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dari cedera akibat benda tajam atau benda berat yang mungkin jatuh secara tidak sengaja ke atas kaki.

Tindakan pencegahan infeksi nosokomial dengan menggunakan teknik aseptik dapat terlihat pada infeksi nosokomial yang sering terjadi berikut ini :

1. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

ISK adalah infeksi nosokomial yang lebih sering ditemukan; 80% dari infeksi ini berkaitan dengan pemasangan kateter. Intervensi efektif dalam pencegahan infeksi karena pemasangan keteter menurut WHO (2002) meliputi:

a. Menghindari kateterisasi bila tidak diperlukan.

b. Bila kateterisasi diperlukan, batasi waktu pemasangan.

c. Mempertahankan praktek aseptik yang sesuai selama memasukkan kateter urine dan juga prosedur urologi invasif lainnya (seperti cystoscopy, urodynamic testing dan cystografy).

d. Mencuci tangan secara higenis sebelum memasukkan kateter menggunakan sarung tangan steril untuk memasukkan dan menyambungkannya dengan urine bag.

e. Pembersihan perineal dengan larutan antiseptik sebelum memasukkan kateter. f. Memasang kateter dengan sebelumnya menggunakan pelumas atau pelican. Praktek lain yang dianjurkan dan terbukti mengurangi infeksi meliputi:

a. Mempertahankan aliran kateter dengan baik.

b. Membersihkan daerah perineal untuk pasien yang terpasang kateter. c. Pelatihan perawat dalam memasang kateter dan perawatan.

d. Mempertahankan kelancaran aliran urine dari kandung kemih dalam urine bag dengan meletakkan urine bag lebih rendah dari kandung kemih. Kateter

yang digunakan adalah kateter yang berdiameter terkecil. Bahan kateter (latex, silicone) tidak mempengaruhi tingkat kejadian infeksi.

Tindakan bagi pasien dengan gangguan perkemihan :

a. Menghindari pemasangan kateter yang menetap sedapat mungkin.

b. Bila bantuan pengosongan kandung kemih diperlukan, maka ganti kateter sesering mungkin.

Menurut Tietjen (2004), bahwa prosedur dalam pemasangan kateter antara lain: a. Persiapan alat yang yang terdiri dari kateter steril, urine bag, spuit untuk

membuat balon pada kateter, sarung tangan steril, larutan antiseptik, kain kassa, pelumas, kantong plastik tempat sampah.

b. Sebelum memulai prosedur, bersihkan tangan dengan sabun dan air bersih kemudian keringkan dengan handuk bersih.

c. Kenakan sarung tangan steril atau yang telah didesinfeksi pada kedua tangan. d. Gunakan kateter kecil sesuaikan dengan system drainase yang baik. Untuk

pasien perempuan, pegang bagian labia dengan tangan yang tidak dominan. Tangan yang lainnya membersihkan uretra dengan kapas steril yang telah diberi larutan desinfektan. Sedangkan untuk pasien laki-laki, tarik kulit pada ujung penis ke bawah dengan tangan yang tidak dominan. Tangan yang lain membersihkan kepala penis dan saluran uretra dengan kapas steril yang telah diberi larutan desinfektan.

kotor dan letakkan pada kantung plastik. Buang pada tempat sampah medis kemudian cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan larutan desinfektan. f. Titik temu antara selang kateter dan urine bag harus tetap tertutup dan

tersambung. Selama tertutup, isinya masih dianggap steril. Aliran keluar klep pada urine bag harus tetap tertutup dan dibersihkan untuk mencegah masuknya bakteri.

g. Pergerakan kateter di uretra harus diminimalkan untuk mengurangi kemungkinan mikroorganisme mencapai uretra kemudian masuk ke dalam kandung kemih.

h. Kateter dan urine bag harus diganti bila waktu pemasangan sudah beberapa hari atau minggu.

Selain pemasangan keteter, pencabutan kateter juga dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Prosedur pencabutan kateter sama dengan pemasangan kateter. Perawat harus menggunakan sarung tangan dan mencuci tangan sebelum dan sesudah prosedur.

2. Infeksi Aliran Darah

Infeksi lokal dan infeksi sistemik dapat terjadi sehingga memerlukan perawatan yang lebih intensif. Praktek memasang kateter intravaskuler menurut WHO (2002), meliputi :

a. Menghindari pemasangan kateter intravaskuler bila tidak ada indikasi medis. b. Mempertahankan teknik asepsis dalam memasang kateter intravaskuler dan

c. Penggunaan kateter intravaskuler dengan waktu sesingkat mungkin. d. Mempersiapkan cairan infus secara aseptik sebelum digunakan. e. Melatih perawat dalam memasang dan merawat kateter intravaskuler. Saat melakukan pemasangan infus perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Tangan harus dicuci sebelum memasang infus dengan teknik aseptik.

b. Cuci dan desinfeksi kulit di tempat memasukkan infus dengan larutan antiseptik. c. Penggantian infuset tidak terlalu sering dibandingkan dengan penggantian jarum

infus, kecuali setelah transfusi darah yang meninggalkan bekuan darah yang dapat membuat aliran tidak lancar.

d. Bila infeksi lokal plebitis terjadi, maka infus harus segera dilepas.

Menurut Tietjen (2004), prosedur pemasangan infus dilakukan dengan tindakan, yaitu:

a. Mencuci tangan dengan sabun kemudian keringkan dengan handuk.

b. Menyambungkan infus set dan botol cairan infus dengan teknik aseptik (jangan menyentuh daerah tusukan pada botol infus).

c. Memakai sarung tangan sebelum prosedur pemasangan infus, mendesinfeksi daerah vena yang akan dipasang infus dengan gerakan memutar ke arah luar dari tempat pemasangan.

d. Perhatikan daerah pemasangan infus terhadap tanda flebitis. Fiksasi daerah luka pada pemasangan infus dengan kasa steril kemudian plester.

e. Sebelum melepas sarung tangan, buang kapas/kasa yang terkontaminasi darah ke dalam kantong plastik, lepaskan sarung tangan dan buang ke tempat sampah medis.

f. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan larutan antiseptik

g. Pada saat perawat menusukkan jarum ke ujung selang intravena untuk memberi obat (injeksi bolus), perawat harus mendesinfeksi dengan menyeka bagian luar selang infus dengan menggunakan alkohol.

h. Pemeliharaan infus juga harus dilakukan pada pasien yang meliputi : jumlah tetesan, apakah infus terbuka atau lepas, mengecek setiap 8 jam apakah terjadi tanda-tanda infeksi. Pindahkan pemasangan infus setiap 72-96 jam untuk mengurangi infeksi. Infus set juga harus diganti jika rusak atau secara rutin setiap 72 jam. Pada saat mengganti cairan infus jangan menyentuh daerah tusukan jarum atau mendesinfeksi terlebih dahulu daerah tusukan jarum tersebut dengan alkohol 60-90%.

3. Infeksi Luka

Cara lain untuk mengurangi masuknya mikroorganisme adalah perawatan luka dengan prinsip steril. Untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam luka, perawat harus membersihkan bagian sekitar luka. Perawat menyeka bagian dalam luka kemudian bagian luarnya dengan menggunakan kasa steril. Perawatan luka dilakukan kurang dari 72 jam. Untuk luka tertentu dilakukan setiap hari misalnya luka karena penyakit diabetes mellitus (Tietjen, 2004).

Satu peralatan luka digunakan untuk satu pasien, namun jika penggunaan peralatan luka secara bergantian tidak dapat dihindari, alat-alat tersebut harus secara adekuat dibersihkan dan didesinfeksi sebelum digunakan oleh pasien yang lainnya. Selain itu, dalam merawat luka operasi dengan sistem drainase (drainase luka, cairan empedu dan cairan tubuh lainnya) perawat juga harus tetap menjaga selang drainase bagian luar tetap bersih. Semua selang harus tetap tersambung selama penggunaan. Wadah drainase hanya boleh dibuka pada saat membuang atau mengeluarkan cairan drainase. Kadang-kadang perawat mengambil specimen dari selang drainase dengan menusukkan jarum ke ujung selang. Dalam hal ini perawat harus mendesinfeksi dengan menggunakan alkohol dan larutan yodium sebelum menusuk selang drainase kemudian meletakkan kasa steril di sekeliling ujung selang drainase yang terbuka, sehingga terhindar dari kontaminasi bakteri dari luar kateter. Kemudian setelah mengambil spesimen, tutup dan kunci kembali selang drainase (Potter dan Perry, 2005).

2.2.5. Melapor Kepada Dokter Jika Ada Tanda dan Gejala Infeksi

Infeksi nosokomial dapat terjadi secara sistemik dan lokal. Tanda dan gejala infeksi dapat berupa adanya merah dan bengkak pada daerah yang terinfeksi, nyeri dan ada drainase atau lesi. Pada saat mengkaji perawat menggunakan sarung tangan. Infeksi sistemik terjadi setelah pengobatan infeksi lokal gagal. Infeksi sistemik menimbulkan gejala yang lebih besar lagi misalnya pembengkakan kelenjar limfe, hilangnya nafsu makan. mual dan muntah. Perawat melakukan pengkajian terhadap

dan gejala infeksi atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan status kesehatan pasien, perawat melaporkan hal–hal tersebut kepada dokter (Potter dan Perry, 2005).

Bila proses penyakit atau organisme penyebab penyakit sudah teridentifikasi, dokter dapat lebih efektif meresepkan pengobatan terhadap situasi tersebut, misalnya dengan pemberian antibiotik yang spesifik untuk mikroorganisme penyebab infeksi. Sehingga masalah atau tanda dan gejala infeksi pasien dapat teratasi atau diminimalkan (Guendemann, 2005).

2.2.6. Melakukan Isolasi terhadap Pasien dengan Penyakit Menular

Pasien tertentu mungkin memerlukan tindakan pencegahan khusus untuk membatasi penularan organisme yang berpotensi menginfeksi kepada pasien lain. Kewaspadaan isolasi direkomendasikan tergantung pada cara penularannya. Penularan infeksi menurut WHO (2002), dapat melalui:

1. Airborne infeksi: infeksi biasanya terjadi melalui saluran pernapasan, dengan agen ini dalam aerosol (ukuran partikel <5 μm).

2. Infeksi droplet: droplet yang menular (ukuran partikel > 5 μm).

3. Infeksi melalui kontak langsung atau tidak langsung: infeksi terjadi melalui kontak langsung antara sumber infeksi dan kontak tidak langsung melalui terkontaminasi benda.

Menurut WHO (2002), isolasi dan pencegahan penularan infeksi berdasarkan pada standar yang ada, meliputi:

1. Standar rutin tindakan pencegahan yang harus diikuti perawat untuk merawat semua pasien.

2. Standar (rutin) tindakan pencegahan diterapkan untuk perawatan semua pasien. ini termasuk membatasi perawat kontak dengan sekret atau cairan biologis, lesi kulit, mukosa membran, dan darah atau cairan tubuh. Perawat harus memakai sarung tangan, masker, dan gaun setiap kontak yang dapat menyebabkan kontaminasi.

3. Standar tindakan pencegahan terhadap semua pasien:

a. Cuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan materi infeksi. b. Teknik meminimalkan sentuhan dengan materi infeksi.

c. Pakailah sarung tangan ketika kontak dengan darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, membran mukosa dan barang-barang yang terkontaminasi.

d. Cuci tangan segera setelah melepas sarung tangan.

e. Semua benda tajam harus ditangani dengan sangat hati-hati.

f. Bersihkan segera tumpahan bahan infeksi. Pastikan bahwa peralatan perawatan pasien, perlengkapan dan linen yang terkontaminasi dengan bahan infektif dibuang, atau didesinfeksi atau disterilisasi pada setiap penggunaan kepada pasien.

g. Pastikan penanganan limbah yang baik.

h. Jika tidak ada mesin cuci yang tersedia untuk linen kotor dengan materi infektif, linen dapat direbus.

Pertimbangan untuk pakaian pelindung meliputi:

b. Sarung tangan: sarung tangan plastik yang tersedia dan biasanya cukup. c. Masker: masker bedah yang terbuat dari kain atau kertas dapat digunakan

untuk melindungi dari percikan.

4. Standar tindakan pencegahan untuk pasien tertentu.

a. Tindakan pencegahan melalui udara (ukuran partikel <5 μm) (misalnya tuberkulosis, cacar air, campak,dll). Berikut ini diperlukan:

1) Ruangan perawatan dengan ventilasi yang cukup, pintu ditutup, setidaknya pertukaran udara per jam.

2) Perawat mengenakan masker di ruangan pasien. 3) Pasien tetap berada di dalam ruangan perawatan.

b. Tindakan pencegahan terhadap droplet (ukuran droplet > 5 pm) misalnya bakteri meningitis, difteri, virus saluran pernafasan. Prosedur berikut diperlukan:

1) Ruangan perawatan sendiri untuk pasien, jika tersedia. 2) Masker bagi pekerja perawatan kesehatan.

3) Sirkulasi terbatas bagi pasien, pasien memakai masker bedah jika meninggalkan ruangan.

5. Tindakan pencegahan untuk pasien dengan infeksi enterik dan diare yang tidak dapat dikendalikan, atau lesi kulit yang tidak dapat diatasi, antara lain:

a. Pasien ditempatkan pada ruang perawatan sendiri jika tersedia; penggabungan pasien jika memungkinkan.

c. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, dan meninggalkan ruangan.

d. Membatasi gerakan pasien di luar ruangan.

e. Pembersihan lingkungan dan peralatan, disinfeksi, dan sterilisasi.

Isolasi dibutuhkan untuk merawat pasien dengan risiko infeksi yang sangat berbahaya dimana dapat menularkan melalui berbagai cara, antara lain (WHO, 2002):

1. Pasien ditempatkan ruang isolasi jika memungkinkan.

2. Masker, sarung tangan, gaun pelindung, topi, mata perlindungan bagi semua memasuki ruangan.

3. Cuci tangan saat masuk dan keluar dari ruangan. 4. Desinfeksi instrumen medis.

5. Pembersihan kotoran, cairan tubuh, sekresi cairan tubuh. 6. Desinfeksi linen.

7. Membatasi pengunjung dan staf.

8. Desinfeksi harian dan desinfeksi terminal. 9. Menggunakan peralatan sekali pakai.

10. Pengambilan spesimen pasien dan pengiriman ke laboratorium.

Menurut Potter dan Perry (2005), bila ruangan isolasi tidak tersedia tempatkan pasien dalam satu kamar dengan pasien yang menderita infeksi dengan mikroorganisme yang sama. Bila ruangan tidak tersedia dan pengelompokkan tidak mungkin, pertahankan pemisahan minimal dengan jarak 1 meter antara pasien yang

terinfeksi dan pasien-pasien lain dan juga dengan pengunjung. Jika pasien yang diketahui dan diduga terkena infeksi saluran pernafasan harus menggunakan masker pada saat keluar dari kamar.

2.2.7. Membatasi Paparan Pasien terhadap Infeksi yang Berasal dari Pengunjung

Sumber infeksi nosokomial mungkin berasal dari pasien, petugas rumah sakit, atau bisa juga pengunjung. Mereka mungkin sudah terkena penyakit, berada dalam masa inkubasi (tidak ada gejala), atau dapat juga berupa karier kronis. Daya tahan tubuh masing-masing berbeda, ada yang kebal, ada yang menjadi karier tanpa gejala, ada yang langsung terkena infeksi dan sakit (Tietjen, 2004).

Pengunjung harus menggunakan alat pelindung ketika memasuki ruang perawatan khusus seperti masker, gaun pelindung, sarung tangan untuk mencegah penularan infeksi. Salah satu cara lain adalah dengan membatasi jumlah pengunjung. Dengan membatasi jumlah pengunjung berarti mengurangi resiko terjadinya penularan infeksi (WHO, 2002).

2.2.8. Mempertahankan Keamanan Peralatan dan Perlengkapan Perawatan dari Penularan Infeksi Nosokomial

Pembersihan, desinfeksi dan sterilisasi yang tepat terhadap alat-alat yang terkontaminasi dapat mengurangi bahkan memusnahkan mikroorganisme. Di sentral perawatan kesehatan dilakukan desinfeksi dan mensterilkan barang-barang yang dapat digunakan kembali.

a. Pembersihan

Menurut Rutala, pembersihan dilakukan untuk membuang semua material asing seperti kotoran dan materi organik dari suatu objek. Objek menjadi terkontaminasi bila kontak dengan sumber infeksi. Biasanya pembersihan dilakukan dengan menggunakan air dan cara mekanis dengan atau tanpa deterjen (Potter dan Perry, 2005).

Bila membersihkan darah, materi fekal, mucus atau pus, perawat menggunakan masker, kacamata pelindung dan sarung tangan sebagai pelindung terhadap organisme infeksi. Sikat berbulu padat dan deterjen atau sabun dibutuhkan untuk pembersihan (WHO, 2002). Langkah berikut ini menjamin bahwa suatu objek disebut bersih:

1) Cuci objek atau benda yang terkontaminasi dengan air dingin yang mengalir untuk membuang materi organik. Jangan menggunakan air panas karena dapat menyebabkan materi organik berkoagulasi dan menempel pada objek, sehingga sulit untuk dibuang.

2) Setelah dibilas, cuci objek dengan sabun dan air hangat. Sabun dan deterjen memiliki kandungan desinfektan yang dapat membunuh kuman patogen pada objek. Gunakan sikat untuk membuang kotoran atau materi pada objek yang susah dibersihkan sehingga kotoran mudah dibuang.

3) Bilas objek dengan air hangat.

5) Bersihkan sarung tangan dan bak tempat objek diletakkan untuk desinfeksi dan sterilisasi.

b. Desinfeksi

Menurut Rutala, desinfeksi merupakan proses yang digunakan untuk memusnahkan semua mikroorganisme pada suatu objek/benda, tanpa membunuh spora bakteri. Desinfeksi biasanya dilakukan dengan mengguanakan desinfeksi kimia atau pasteurisasi basah (digunakan untuk peralatan terapi pernafasan). Contoh desinfektan adalah alkohol, klorin, glutaraldehid, dan fenol. Desinfeksi biasanya dilakukan pada pakaian, linen, tempat tidur, pispot, benda yang tidak dapat disterilkan dengan menggunakan campuran zat kimia cair atau pasteurisasi basah. Untuk objek yang dapat digunakan kembali harus dibersihkan, didesinfeksi atau disterilisasi sebelum digunakan kembali. Penggunaan peralatan dan perlengkapan perawatan pasien seperti stetoskop, spigmomanometer, termometer yang dipakai bersama oleh pasien harus dibersihkan dan didesinfeksi sebelum digunakan oleh pasien yang lainnya. (Potter dan Perry, 2005).

c. Sterilisasi

Sterilisasi merupakan proses yang dipakai untuk memusnahkan seluruh mikroorganisme beserta sporanya. Sterilisasi dapat dilakukan dengan cara fisika ataupun kimia dengan cara pemanasan, pemberian zat kimia, radiasi atau filtrasi (penyaringan). Di rumah sakit alat dan bahan yang sering digunakan adalah autoklaf

(uap dibawah tekanan), gas etilon oksida (EO), dan cairan kimia. Autoklaf adalah salah satu alat yang dipakai dalam sterilisasi panas. Sterilisasi dengan menggunakan air panas dengan cara merebus alat-alat operasi dapat dilakukan bila otoklaf tidak ada (Potter dan Perry, 2005).

Acuan dasar metode sterilisasi menurut WHO (2002) meliputi : a. Sterilisasi dengan pemanasan

1) Sterilisasi basah: rebus dengan air pada suhu 1210 C selama 30 menit, atau suhu 1340 C selama 13 menit dalam autoklaf; (suhu 1320 C selama 18 menit untuk prion).

2) Sterilisasi kering: panaskan di suhu 1600 C selama 120 menit, atau di suhu 1700 C selama 60 menit; proses sterilisasi ini sering dianggap kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan sterilisasi basah, khususnya untuk perangkat medis yang berongga.

3) Sterilisasi dengan bahan kimia

Sterilisasi dengan asam perasetik banyak digunakan di Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam sistem pengendalian otomatis.

2.3. Kemampuan

2.3.1. Definisi Kemampuan

Kemampuan berasal dari kata dasar “mampu” yang dalam hubungan dengan pekerjaan berarti dapat (kata sifat atau keadaan) melakukan pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan (Moenir, 2014).

mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor kemampuan reality terdiri dari knowledge dan skill.

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu melalui pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sedangkan keterampilan (skill) adalah kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia (Moenir, 2014). Sehingga, dapat dijelaskan bahwa keterampilan lebih banyak menggunakan unsur anggota badan daripada unsur lain.

2.3.2. Kemampuan Kerja Perawat

Kemampuan kerja perawat dapat ditinjau dari kompetensi perawat yang dapat terobsevasi dari pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kerja yang ditetapkan. Kemampuan kerja dipengaruhi oleh karakteristik individu. Karakteristik individu yang dimaksud antara lain : usia, jenis kelamin, pendidikan, pelatihan dan pengalaman (masa kerja). Selain itu, Keith Davis juga menyatakan bahwa kemampuan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan yang memadai untuk jabatannya, pelatihan serta pengalamannya (Mangkunegara, 2013). Disamping faktor individu, kemampuan kerja perawat juga dipengaruhi oleh kejelasan tugas pokok dan perannya di tempat tugas (Elhinne, 2010). Lebih lanjut Penoyer (2010) menyatakan bahwa nurse staffing (pengaturan jam kerja,

perbandingan perawat dengan pasien, dan beban kerja) juga mempengaruhi kemampuan perawat.

2.4. Landasan Teori

WHO (2002) dalam jurnal Prevention of Hospital-Acquired Infection menyatakan bahwa perawat adalah pelaksana dalam pengendalian infeksi nosokomial dalam hal:

1. Menjaga kebersihan rumah sakit 2. Pemantauan cuci tangan

3. Menggunakan alat pelindung. 4. Melakukan teknik aseptik

5. Melapor kepada dokter jika ada tanda dan gejala infeksi. 6. Melakukan isolasi terhadap pasien dengan penyakit menular.

7. Membatasi paparan pasien terhadap infeksi yang berasal dari pengunjung dan peralatan diagnosis.

8. Mempertahankan keamanan peralatan dan perlengkapan perawatan dari penularan infeksi nosokomial.