1 1.1 Latar Belakang

Pengembangan tanaman semusim seperti jagung di Propinsi Bali dirasakan sudah cukup mendesak, sejalan dengan meningkatnya konsumsi bahan makanan dan kebutuhan industri dengan bahan baku dasar jagung. Jagung merupakan sumber karbohidrat yang dapat berfungsi sebagai pengganti bahan makanan pokok seperti beras. Permintaan terhadap kedua komoditas ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun baik untuk konsumsi masyarakat maupun untuk industri makanan. Di lain pihak, produksi jagung saat ini masih belum mencukupi sehingga Pemerintah harus mengimpor setiap tahun dari luar negeri (Simatupang dkk., 2005; Adri dan Endrizal, 2009).

Tanaman jagung mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan di lahan kering, baik sebagai tanaman tunggal maupun tumpangsari. Sebagian besar jagung yang diusahakan di lahan kering biasanya digunakan untuk mengatur pola tanam (Margaretha dan Fadhly, 2010). Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terbatasnya produksi jagung adalah melalui kegiatan ekstensifikasi ke lahan-lahan kering. Pemetaan daerah-daerah yang potensial untuk pengembangan tanaman jagung sangat diperlukan di samping perlunya optimalisasi penggunaan sumber daya pertanian yang ada terutama lahan dan air. Salah satu kawasan lahan kering yang cukup potensial dan banyak tersedia untuk perluasan areal pertanaman pangan di daerah Bali adalah lahan kering Gerokgak

2

yang merupakan salah satu wilayah lahan kering yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan, terutama jagung.

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan di Propinsi Bali digolongkan ke dalam dua tipe, yaitu pertanian tanaman pangan lahan basah yang diperuntukkan bagi tanaman padi sawah dan pertanian tanaman pangan lahan kering yang diperuntukkan bagi tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bali (2011) dan Bapeda Provinsi Bali (2009), menunjukkan bahwa dari luas wilayah 563.666 hektar, sekitar 481.367 hektar (85.40%) merupakan lahan kering. Daerah Gerogak yang meliputi luas 27.498 hektar seluruhnya merupakan lahan kering dengan potensi lahan marginal.

Daerah Gerokgak dengan kondisi alam yang relatif kering dengan curah hujan yang terbatas mengakibatkan sektor pertanian di daerah ini kurang berkembang dan tertinggal dengan daerah lainnya di Bali. Masalah utama di daerah Gerokgak yang dihadapi dalam peningkatan pemanfaatan lahan kering adalah masalah keterbatasan air, pertanian yang kurang atau tidak intensif, rendahnya pendapatan petani, rendahnya produktivitas lahan, padahal sebagian besar sumber mata pencaharian penduduknya adalah bertani.

Petani lahan kering di Bali selalu dihadapkan kepada gagal panen akibat belum dimanfaatkannya sumberdaya iklim secara maksimal. Hasil penelitian Sumiana (2012), menunjukkan bahwa selama lebih dari satu dekade terakhir di Bali telah terjadi perubahan pola curah hujan. Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa perubahan pola curah hujan yang telah terjadi di Bali telah

menyebabkan terjadinya perubahan pola tanam. Hasil penelitian Daryono (2003), mengungkap bahwa zona agroklimat di Pulau Bali sudah banyak mengalami perubahan. Berdasarkan fakta ini, maka petani lahan kering yang masih menggunakan teknik bercocok tanam secara tradisional selalu dihadapkan kepada kemiskinan akibat seringnya gagal panen karena ketidak tahuannya informasi iklim terkini. Guna menunjang keberhasilan pertanian lahan kering, sangat perlu dilakukan kajian tentang aspek perubahan pola curah hujan dan tipe iklim untuk penentuan awal tanam tanaman jagung.

Hasil kajian implikasi perubahan pola curah hujan terhadap waktu tanam tanaman jagung diharapkan dapat menjawab permasalahan waktu tanam terkait dengan fenomena perubahan pola curah hujan di Pulau Bali. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian yang berjudul: ”Implikasi Perubahan Pola Curah Hujan terhadap Waktu Tanam Jagung Pada Lahan Kering di Daerah Gerokgak Kabupaten Buleleng” menjadi penting untuk dilaksanakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan kajian terhadap “Implikasi Perubahan Pola Curah Hujan Terhadap Waktu Tanam Jagung (Zea mays L.) Pada Lahan Kering di Daerah Gerokgak Kabupaten Buleleng,” yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola curah hujan di daerah Gerokgak selama 30 tahun dari tahun 1981 – 2010?

4

2. Apakah terjadi perubahan pola curah hujan di daerah Gerokgak selama 15 tahun dari periode 1981-1995 ke periode 1996-2010?

3. Apakah terjadi perubahan pola tipe iklim di daerah Gerokgak selama 15 tahun dari periode 1981-1995 ke periode 1996-2010?

4. Bagaimana implikasi perubahan pola curah hujan dan tipe iklim terhadap waktu tanam jagung di daerah Gerokgak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pola curah hujan di daerah Gerokgak selama 30 tahun dari tahun 1981 - 2010.

2. Mengetahui perubahan pola curah hujan di daerah Gerokgak selama 15 tahun dari periode 1981-1995 ke peride 1996-2010.

3. Mengetahui perubahan tipe iklim di daerah Gerokgak selama 15 tahun dari periode 1981-1995 ke periode 1996-2010.

4. Mengetahui implikasi perubahan pola curah hujan dan tipe iklim terhadap waktu tanam jagung di daerah Gerokgak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi para petani dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan

terkait dengan informasi perubahan pola curah hujan dan implikasinya terhadap waktu tanam jagung di daerah Gerokgak.

2. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi risiko kegagalan panen akibat berubahnya pola curah hujan di Daerah Gerokgak.

3. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengetahui waktu tanam jagung yang tepat.

4. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan kering, meningkatkan pendapatan petani dan dapat menunjang penelitian - penelitian lain yang berhubungan dengan iklim di Pulau Bali.

6 BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Lahan Kering

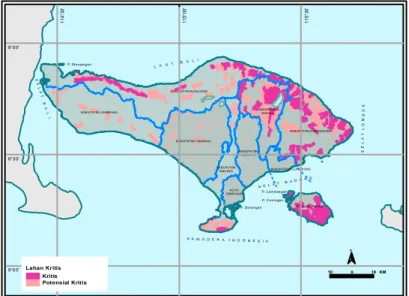

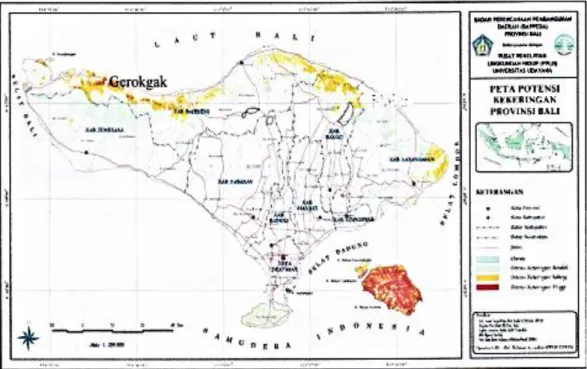

Lahan kering di Bali sangat luas dan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, namun hingga saat ini belum seluruhnya dapat diberdayakan secara optimal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bali (2011) dan Bapeda Provinsi Bali (2009), menunjukkan bahwa dari luas wilayah 563.666 hektar, sekitar 481.367 hektar ( 85,40%) merupakan lahan kering. Distribusi lahan kering di Bali sebagian besar terletak di bagian Timur dan Utara, dengan luas sekitar 2.181,19 km (38,7) (Gambar 2.1).

Gambar 2. 1. Kawasan Lahan Kering di Provinsi Bali (Bapeda, 2009)

Kendala usahatani lahan marginal adalah kurangnya ketersediaan air dan miskinnya unsur hara pada lahan tersebut. Musim tanam yang pendek dan curah hujan yang tidak menentu sangat membatasi peningkatan intensitas penggunaan

P. N usa Penida P. Lem bongan P. C eningan P. M enjangan P. Serangan S A M U D E R A I N D O N E S I A S E L A T B A L I L A U T B A L I S E L A T L O M B O K S E L A T B A D U N G KABUPAT EN BULELENG KABUPAT EN T ABANAN KABUPAT EN JEMBRANA KABUPAT EN KARANGASEM KABUPAT EN BAN GLI KABUPAT EN BADUN G KABUPAT EN GIANYAR KABUPAT EN KLUNGKUNG KOTA DENPASAR N 10 0 10 KM 9°00' 8°30' 8°00' 11 4° 30 ' 11 5° 00 ' 11 5° 30 ' Lahan Kritis Kritis Potensial Kritis

lahan. Penerapan pola usahatani terpadu dengan memperhatikan aspek iklim sangat diperlukan. Pola integrasi antara tanaman dan ternak serta konservasi lahan dengan memperhatikan kondisi iklim yang tepat akan dapat memberikan nilai tambah bagi petani dan merubah wawasan petani dalam meningkatkan taraf hidupnya (Arsana dkk., 2012).

2.2. Pola Curah Hujan

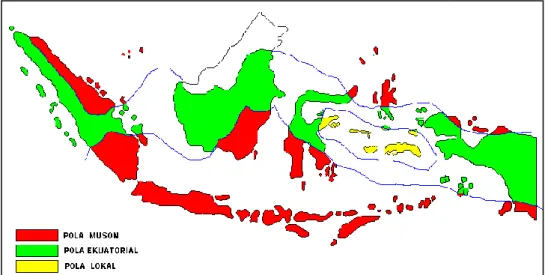

Menurut Mustofa (2002), berdasarkan pola hujan, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pola monsoon, pola ekuatorial dan pola lokal. Pola

monsoon dicirikan oleh bentuk pola hujan yang bersifat unimodal (satu puncak

musim hujan yaitu sekitar Desember). Selama enam bulan curah hujan relatif tinggi (biasanya disebut musim hujan) dan enam bulan berikutnya rendah (biasanya disebut musim kemarau). Secara umum musim kemarau berlangsung dari April sampai September dan musim hujan dari Oktober sampai Maret.

Pola ekuatorial dicirikan oleh pola hujan dengan bentuk bimodal, yaitu dua puncak hujan yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober saat matahari berada dekat equator. Pola lokal dicirikan oleh bentuk pola hujan unimodal (satu puncak hujan) tetapi bentuknya berlawanan dengan pola hujan pada tipe monsoon. Wilayah Indonesia di sepanjang garis khatulistiwa sebagian besar mempunyai pola hujan equatorial, sedangkan pola hujan monsoon terdapat di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Sumatera, sedangkan salah satu wilayah yang mempunyai pola hujan lokal adalah Ambon (Gambar 2.2).

8

Gambar 2.2. Pola Curah Hujan Monsoon, Ekuatorial dan Lokal (Sasmito dkk. 2005)

2.3. Musim Hujan dan Musim Kemarau

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (2011), menetapkan bahwa jika dalam satu bulan terjadi curah hujan di atas 150 mm maka daerah tersebut mengalami musim hujan, sebaliknya jika dalam satu bulan curah hujan kurang dari 150 mm maka daerah tersebut mengalami musim kemarau. Pengaruh

monsoon terhadap iklim menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau.

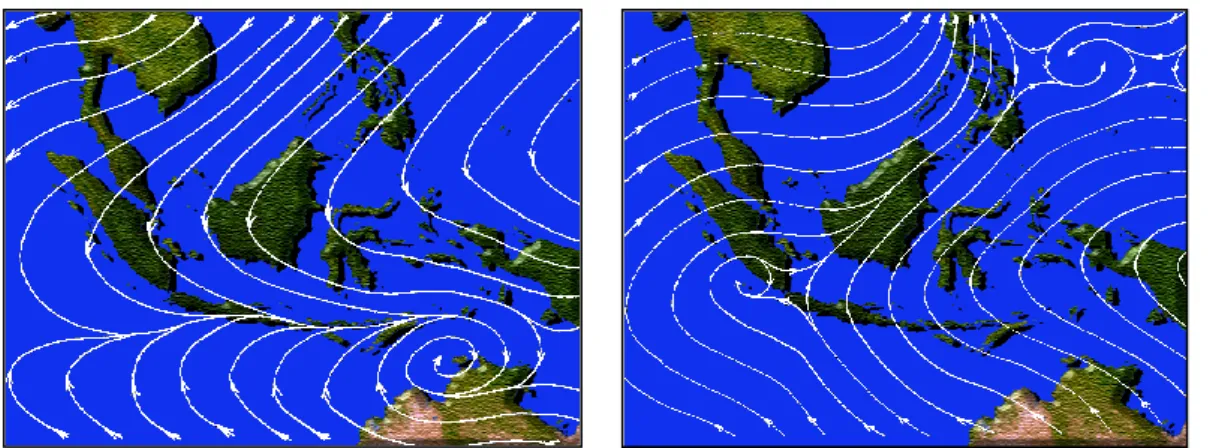

Menurut Suyono dan Sulistya (1999), aktivitas musim hujan di Indonesia sangat ditentukan oleh monsoon Asia musim dingin, sebaliknya musim kemarau sangat dipengaruhi oleh monsoon Australia musim dingin.

Menurut Sasmito dkk. (2005), wilayah Indonesia secara umum memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung sekitar bulan Oktober hinggga Maret, dengan puncaknya pada bulan Desember hingga Februari yang bertepatan dengan berlangsungnya monsoon barat. Sementara itu musim kemarau berlangsung sekitar bulan April hingga September,

dengan puncaknya bulan Juli hingga Agustus, bertepatan dengan berlangsungnya

monsoon timur (Gambar 2.3).

Gambar 2.3. Monsoon barat dan timur (Prawirowardoyo, 1996)

2.4. Perubahan Awal Musim

Kajian mengenai pergeseran awal musim sebagai dampak perubahan iklim pernah dilakukan oleh Subagyono (2007). Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan iklim global menyebabkan pergeseran awal musim. Pergeseran musim yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah: (1) wilayah dengan awal musim hujan mundur dengan curah hujan di bawah normal, (2) wilayah dengan awal musim hujan mundur dengan curah hujan normal, dan (3) wilayah dengan awal musim hujan tetap dengan curah hujan di bawah normal. Lilik dan Sinta (2009) juga meneliti curah hujan di beberapa daerah di Indonesia yang hasilnya menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran bulan basah dan bulan kering di Solok, Padang, Kotaraja, Palembang, Pontianak, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Pergeseran bulan basah maupun kering ini mencakup pergeseran maju juga mundur dari periode sebelumnya serta musim menjadi lebih pendek atau

10

lebih panjang. Meiviana dkk. (2004) menyatakan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan terjadinya pergeseran musim, dalam hal ini musim kemarau berlangsung lebih lama sedangkan musim hujan berlangsung lebih singkat. Hasil penelitian Mahmud (2009), di Pulau Jawa, Bali, dan NTB menunjukkan bahwa perubahan iklim telah memicu terjadinya pergeseran musim dalam hal ini periode musim kemarau berlangsung semakin panjang, sedangkan periode musim hujan berlangsung semakin singkat tetapi intensitasnya semakin tinggi.

2.5 Evaluasi Tipe Iklim

Kebutuhan akan informasi iklim yang tepat-guna semakin dirasakan strategis dalam menunjang program pembangunan pertanian di Indonesia, sehingga kajian iklim berupa evaluasi iklim di suatu wilayah dan antisipasinya dalam menghadapi perubahan iklim menjadi sangat penting (Bey dkk., 1992). Ketersediaan data iklim terbaru sangat bermanfaat dalam menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan ilmiah lainnya. Agar dapat memenuhi ketersediaan data iklim terbaru dan peta iklim yang aktual maka satu-satunya cara adalah dengan melakukan pemutakhiran data menggunakan data iklim hasil pengamatan terbaru. Menurut Irianto dkk. (2000) pemutakhiran zona iklim sangat penting agar peta iklim yang ada saat ini representatif dan sesuai dengan perubahan iklim yang terjadi. Zona iklim hasil pemutakhiran data dapat menjadi acuan yang obyektif dan rasional dalam penentuan pola tanam yang lebih tepat. Pemutakhiran zona agroklimat Oldeman di Pulau Sumatera yang dilakukan oleh Irianto, dkk. (2000) menunjukkan bahwa di Sumatera telah terjadi perubahan zona agroklimat akibat

berubahnya pola curah hujan. Kayadu (2002), telah melakukan pemutakhiran zona agroklimat Oldeman Kabupaten dan Kota Jayapura. Hasil pemutakhiran data menunjukkan bahwa di Kabupaten dan Kota Jayapura memiliki tipe iklim Oldeman mutakhir, yaitu B1, C1, D2, E1, E2, dan E4. Daryono, dkk. (2003) juga melakukan penelitian pemutakhiran zona agroklimat Oldeman di Pulau Bali menggunakan data curah hujan periode tahun 1970 hingga 2000. Hasil pemutakhiran data menunjukkan adanya kecenderungan perubahan iklim yang semakin basah. Hasil pemutakhiran data juga menghasilkan temuan 2 (dua) tipe iklim baru, yang belum ada sebelumnya yaitu B3 dan D2.

Perubahan iklim dapat mengubah komposisi jumlah bulan basah dan bulan kering dalam satu tahun. Tipe iklim Oldeman yang disusun berdasarkan perhitungan banyaknya bulan basah dan bulan kering dapat mengalami perubahan jika komposisi bulan basah dan bulan kering mengalami perubahan. Perubahan zona agroklimat sebagai akibat adanya perubahan iklim, telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Daryono dkk., (2003) dan Asyakur dkk., (2005). Hasil penelitian pemutakhiran zona Agroklimat yang dilakukan para peneliti terdahulu menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menimbulkan perubahan tipe iklim pada beberapa lokasi di daerah penelitian.

2.6. Waktu Tanam

Perubahan pola curah hujan telah terbukti dapat menyebabkan terjadinya pergeseran musim. Dampak pergeseran musim yang terjadi di suatu daerah akan menyebabkan perubahan tipe iklim. Perubahan tipe iklim yang terjadi akan

12

menyebabkan terjadinya perubahan waktu tanam. Adanya perubahan waktu tanam sebagai dampak dari perubahan tipe iklim pernah dikaji oleh beberapa peneliti seperti Runtunuwu dan Syahbuddin (2007), dalam penelitiannya menyatakan bahwa perubahan iklim menyebabkan terjadinya perubahan waktu tanam. Menurut Subagyono (2007), dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap perubahan waktu tanam, sehingga pemanfaatan hasil prediksi iklim sangat bermanfaat untuk strategi budidaya tanaman dan penetapan waktu tanam. Wilayah dengan awal musim hujan mundur dengan curah hujan di bawah normal disarankan melakukan budidaya padi dan palawija varietas unggul yang tahan kekeringan, berumur pendek dan tahan hama penyakit utama.

Ada perubahan waktu tanam sebagai dampak perubahan awal musim. Menurut Pramudia (2006), perubahan awal musim hujan sebagai dampak perubahan pola curah hujan akan mengubah cara budidaya tanaman padi yang jauh dari sumber air irigasi dan sangat bergantung kepada curah hujan. Terkait perubahan waktu tanam akibat pergeseran musim maka Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (2008), telah menyusun kalender musim tanam. Perubahan pola curah hujan yang terjadi akhir - akhir ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran musim tanam tanaman jagung. Menurut Surmaini dan Irianto (2003), penentuan waktu tanam yang tepat harus mempertimbangkan dan menyesuaikan pergeseran musim yang telah terjadi. Menyesuaikan waktu tanam terhadap perubahan musim yang telah terjadi sangat penting karena dapat menekan risiko penurunan hasil-hasil pertanian.

2.7. Tanaman Jagung

Jagung (Zea mays L.) adalah tanaman semusim dan termasuk jenis rumputan atau graminae yang mempunyai batang tunggal, meski terdapat kemungkinan munculnya cabang anakan pada beberapa genotipe dan lingkungan tertentu. Siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Batang jagung terdiri atas buku dan ruas. Daun jagung tumbuh pada setiap buku, berhadapan satu sama lain. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi, antara 1 - 3 meter, ada juga yang mencapai tinggi 6 meter. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan (Anonim, 2012)

Jagung dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa karakter diantaranya lingkungan tempat tumbuh dan umur panen. Jenis jagung berdasarkan lingkungan tempat tumbuh meliputi jagung yang tumbuh di dataran rendah tropik (< 1000 m dpl), dataran rendah subtropik dan mid-altitude (1000–1600 m dpl), dan dataran tinggi tropik (>1600 m dpl). Jenis jagung berdasarkan umur panen dikelompokkan menjadi dua yaitu jagung berumur genjah dan umur dalam. Jagung umur genjah adalah jagung yang dipanen pada umur kurang dari 90 hari sedangkan jagung umur dalam dipanen pada umur lebih dari 90 hari (Iriany et al., 2007).

Suhu optimum untuk pertumbuhan tanaman jagung rata-rata 26°C sampai 30°C dan pH tanah 5.7 – 6.8 (Subandi dalam Iriany et al., 2007). Agar dapat tumbuh dengan baik, tanaman jagung memerlukan temperatur rata-rata antara 14 -

14

30°C, dengan curah hujan sekitar 600 mm – 1200 mm per tahun yang didistribusikan rata selama musim tanam (Kartasapoetra, 1988). Intensitas cahaya matahari sangat diperlukan untuk pertumbuhan yang baik. Tanaman jagung membutuhkan cahaya matahari secara langsung bukan di tempat-tempat terlindung karena dapat mengurangi hasil (Sudjana et al., 1991). Hari panas dan suhu malam yang tinggi meningkatkan pertumbuhan secara keseluruhan, dan walaupun suhu panas adalah ideal untuk pertumbuhan vegetatif dan tongkol, suhu sedang adalah optimum untuk akumulasi karbohidrat (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998).

Faktor air merupakan salah satu faktor pembatas untuk pertumbuhan jagung. Kebutuhan air yang terbanyak pada tanaman jagung adalah stadia pembungaan dan stadia pengisian biji. Jumlah radiasi surya yang diterima oleh tanaman selama fase berbunga juga merupakan faktor yang penting untuk penentuan jumlah biji (Subandi, Syam dan Widjono, 1988).

Pemahaman morfologi dan fase pertumbuhan jagung sangat membantu dalam mengidentifikasi pertumbuhan tanaman, terkait dengan optimasi perlakukan agronomis. Cekaman air (kelebihan dan kekurangan), cekaman hara (defisiensi dan keracunan), terkena herbisida atau serangan hama dan penyakit akan menyebabkan tanaman tumbuh tidak normal, atau tidak sesuai dengan morfologi tanaman. Hasil dan bobot biomas jagung yang tinggi akan diperoleh jika pertumbuhan tanaman optimal. Untuk itu diperlukan pengelolaan hara, air, dan tanaman dengan tepat. Pengelolaan hara dan

tanaman yang mencakup pemupukan (waktu dan takaran), pengairan, dan pengendalian gulma harus sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman.

2.8. Syarat Tumbuh Jagung 2.8.1. Tanah

Tanaman jagung toleran terhadap reaksi keasaman tanah pada kisaran pH 5,5 - 7,0. Tingkat keasaman tanah yang paling baik untuk tanaman jagung adalah pada pH 6,8. Pada tanah yang memiliki keadaan pH 7,5 dan 5,7 produksi jagung cenderung turun (Wakman dan Burhanuddin, 2007)

2.8.2. Iklim

Pertumbuhan optimalnya jagung menghendaki penyinaran matahari yang penuh, tempat yang teduh pertumbuhan jagung akan merana dan tidak mampu membentuk buah. Wilayah Indonesia suhu semacam ini terdapat di daerah dengan ketinggian antara 0 - 600 m dpl dan curah hujan optimal yang dihendaki antara 85 - 100 mm per bulan merata sepanjang pertumbuhan tanaman (Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Daerah yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman jagung yaitu daerah beriklim sedang hingga daerah beriklim subtropis/tropis basah. Jagung dapat tumbuh baik di daerah yang terletak antara 50° LU - 40° LS. Pada lahan yang tidak beririgasi memerlukan curah hujan ideal sekitar 85- 200 mm/bulan selama masa pertumbuhan. Suhu yang dikehendaki tanaman jagung untuk pertumbuhan terbaiknya antara 27° - 32° C. Pada proses perkecambahan benih jagung memerlukan suhu sekitar 30°C (Anonim, 2010).

16

2.9. Kebutuhan Air Tanaman

Air merupakan bagian terbesar penyusun jaringan tumbuh-tumbuhan. Unsur hara dalam tanah yang diperlukan tanaman harus dilarutkan dalam air sebelum dapat diserap oleh akar tanaman yang selanjutnya diangkut ke seluruh bagian tanaman. Air diperlukan dalam proses asimilasi dan diperlukan pula sebagai pengatur setiap proses metabolisme tanaman secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh ketersediaan air.

Air dalam tubuh tanaman berfungsi sebagai (1) penyusun utama jaringan tanaman yang aktif secara fisiologis, (2) pereaksi dalam fotosintesis dan proses hidrolisis, (3) pelarut garam, gula dan hara, (4) pengendali dan stabilisator suhu tanaman dan, (5) unsur yang diperlukan dalam mempertahankan turgor tanaman, serta diperlukan dalam pengaturan sel dan jaringan yang mengalami pertumbuhan (Kramer, 1980; dalam Sumiana, 2007).

Air berada di dalam sel tanaman karena terimbibisi dan terikat pada persenyawaan-persenyawaan kimia serta mempunyai fungsi mulai dari perkecambahan sampai pada pembentukan bagian-bagian reproduktif (Kramer, 1980). Proses perkecambahan yang pertama terjadi adalah pengisian air kedalam biji. Setelah air masuk kedalam biji air berfungsi sebagai perangsang metabolisme dan sebagai pelarut dalam perombakan dan pengangkutan cadangan makanan ke bakal batang dan bakal akar, sehingga biji dapat tumbuh.

Setelah tanaman tumbuh, air diperlukan dalam proses pengangkutan zat hara, sintesis karbohidrat, sintesis protein, sebagai alat angkut zat makanan ke bagian tubuh tanaman yang lainnya, dan untuk melarutkan garam-garam dalam

tanah sehingga dapat diserap oleh tanaman. Stadia perkecambahan merupakan stadia yang sangat peka terhadap ketersediaan air tanah, kekurangan atau kelebihan air pada stadia ini akan mengurangi daya kecambah biji sehingga biji-biji tersebut terhambat pertumbuhan (Jackson, 1977).

Kebutuhan air tanaman dapat ditentukan dengan menggunakan metode pendugaan menurut Doorenbos & Pruitt (1977), dalam Sumiana (2007), dimana besarnya pendugaan kebutuhan air tanaman (ETc) sama dengan nilai evapotranspirasi (ETo) dikalikan dengan koefisien tanaman (Kc) sesuai persamaan berikut:

ETc = Kc . ETo (mm/hari)...(1) Dimana :

ETc = evapotranspirasi tanaman atau kebutuhan air tanaman (mm / hari) Kc = koefisien tanaman

ETo = evapotranspirasi standart (mm / hari)

Nilai dari Kc berlaku umum bagi varietas dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan. Namun berbeda bagi setiap jenis tanaman dan stadia pertumbuhan. Nilai koefisien tanaman (Kc) dihitung setiap setengah bulan karena kebutuhan air tanaman (ETc) akan dihitung setiap setengah bulan. Sedangkan (ETo) dihitung dengan menggunakan Metoda (Thornthwaite & Mather, 1957; dalam Sumiana, 2007; Adi, 2010 dan Rusmayadi, 2011).

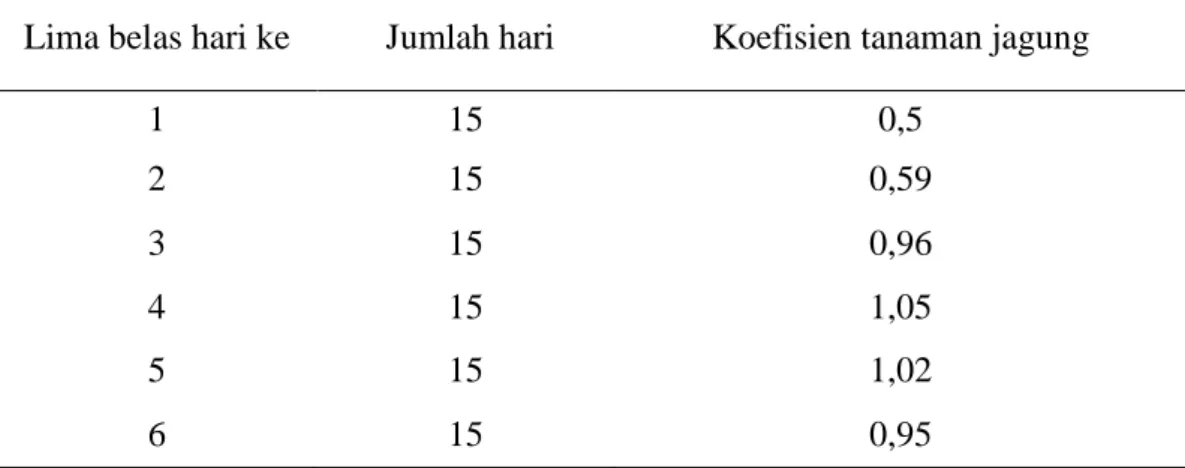

Setiap periode pertumbuhan tanaman bersifat spesifik terhadap kebutuhan air yang dinyatakan dengan nilai Kc (koefisien tanaman) yang berbeda-beda tergantung dari jenis dan stadia pertumbuhan tanaman (Tabel 2.1).

18

Tabel 2.1. Koefisien Tanaman (Kc) Jagung

Stadium pertumbuhan tanaman jagung Lama (hari) Kc

Pertumbuhan awal 15 0.30 - 0.50

Pertumbuhan vegetatif aktif 25 0.70 - 0.85

Stadia pertumbuhan pertengahan 40 1.05 - 1.20

Stadia pertumbuhan akhir 10 0.80 - 0.95

Masa panen 0.40 - 0.50

Sumber : Doorenbos dan Kassam (1979).

Menurut Fuad (2000), koefisien tanaman jagung (Kc) dihitung setiap lima belas hari atau setengah bulanan selama masa pertumbuhan jagung. Nilai koefisien tanaman jagung yang direkomendasikan oleh Kriteria Perencanaan Irigasi seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Koefisien Tanaman (Kc) Jagung Dalam Lima Belas Harian Lima belas hari ke Jumlah hari Koefisien tanaman jagung

1 15 0,5 2 15 0,59 3 15 0,96 4 15 1,05 5 15 1,02 6 15 0,95 2.10. Ketersediaan Air

Air hujan merupakan satu-satunya sumber air alami di lokasi penelitian. Seluruh curah hujan yang jatuh tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan air dalam tanah mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan produksi tanaman

jagung (Sudarta, 2007). Curah hujan yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman disebut curah hujan efektif (KSa). Curah hujan efektif adalah curah hujan yang jatuh di suatu daerah dan digunakan tanaman untuk pertumbuhan. Curah hujan tersebut merupakan curah hujan wilayah yang harus diperkirakan dari titik pengamatan yang dinyatakan dalam milimeter (Sosrodarsono dan Takeda, 2005).

2.11. Keseimbangan Air

Kondisi air yang jumlahnya terbatas, maka air harus dimanfaatkan secara efisien. Menurut Hillel (1972), pertumbuhan tanaman semakin menurun sejalan dengan menurunnya kelembaban tanah dan pertumbuhannya akan terhambat mendekati titik layu permanen. Hal ini berarti makin dekat kepada keadaan kapasitas lapang, pertumbuhan tanaman makin baik. Keadaan air ini dipengaruhi oleh karakteristik hujan dan tingkat evaporasi yang terjadi di daerah tropis. Karakteristik curah hujan menyangkut intensitas, frekwensi, dan lamanya hujan. Intensitas curah hujan cenderung tinggi di daerah tropis, namun dalam banyak hal pola curah hujannya kurang cocok untuk pertanian (Mohammad, 1999).

Air tanah yang berasal dari hujan, diuapkan secara langsung oleh permukaan tanah ke udara (evaporasi) dan sebagian lagi tersedia untuk tanaman. Sebagian besar dari air yang diserap oleh tanaman diuapkan melalui bagian-bagian tanaman seperti batang dan daun (transpirasi), dan hanya sebagian-bagian kecil yang digunakan untuk fotosintesis tanaman. Menurut Thornthwaite dan Mather (1957), dalam Rusmayadi (2011), bahwa kombinasi evaporasi dari permukaan

20

tanah bersama-sama transpirasi dari tanaman, yang disebut evapotranspirasi menunjukkan aliran balik air dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer ke bumi melalui curah hujan.

Penyerapan air tanah oleh tanaman terjadi apabila resistensi air oleh partikel-partikel tanah lebih kecil dari energi tanaman atau energi matahari melalui transpirasi. Hal ini berarti jika keadaan air tanah sedemikian rendahnya maka retensi air oleh partikel tanah sangat besar akibatnya tanaman tidak dapat menggunakan air tanah sehingga layu.

Kehilangan air akibat transpirasi dan evaporasi tidak konstan sepanjang tahun, kelembaban atau kekeringan suatu iklim hanya dapat ditunjukkan dengan membandingkan distribusi curah hujan sepanjang tahun dengan evapotranspirasi musiman sebagai proses penerimaan dan pelepasan air. Evapotranspirasi atau aliran balik air dari tanah ke atmosfer merupakan faktor iklim yang sama pentingnya dengan curah hujan. Evapotranspirasi aktual dari pertanaman tergantung pada iklim yang juga dihubungkan dengan jenis tanaman dan faktor-faktor tanah; antara lain tipe dan stadia pertumbuhan tanaman, pengolahan tanah, jenis tanah, dan kandungan air tanah. Evaporasi potensial lebih konstan dari tahun ke tahun dari pada curah hujan, sebab adanya variasi yang kecil dari energi matahari.

Variasi curah hujan pada daerah yang kering, mempunyai arti yang sangat penting bagi persiapan lahan, persemaian dan awal pertumbuhan. Variasi ini dikatakan sebagai “water balance”. Saat curah hujan lebih tinggi dari evaporasi potensial dan tercapainya kapasitas lapang, maka curah hujan dikatakan surplus.

Sedangkan keadaan dimana curah hujan lebih kecil dari evaporasi potensial sehingga sampai pada titik laju permanen maka curah hujan dikatakan defisit.

Kapasitas lapang (KL) biasanya dianggap sebagai batas atas ketersediaan air dimana keadaan ini tercapai setelah air berhenti mengalir ke bawah setelah tercapai keadaan jenuh, sedang titik laju permanen (TLP) adalah kandungan air tanah (KAT) pada saat tanaman yang ditanam telah mengalami layu permanen dalam arti tanaman telah mengalami sulit hidup kembali meskipun ditambahkan air yang mencukupi (Soepardi, 1983).

Selain data curah hujan dan data meteorologi penentu evapotranspirasi, dalam keseimbangan air juga diperlukan data sifat fisik tanah. Data ini menyangkut kemampuan tanah memegang air (water holding capacity) yang ditentukan oleh tekstur dan struktur tanah. Secara praktis dalam perhitungan keseimbangan air digunakan asumsi dan penyederhanaan. Asumsi yang sering digunakan adalah bahwa semua curah hujan mengalami infiltrasi ke dalam tanah atau dapat dikatakan tidak ada limpasan permukaan, “surplus” hanya terjadi apabila kapasitas lapang tanah telah tercapai (Jackson, 1979). Curah hujan total, tidak semuanya efektif bagi tanaman, tetapi sebagian mengalami perkolasi maupun evaporasi.

Thornthwaite & Mather (1957), dalam Sumiana (2007), Adi (2010), dan

Rusmayadi (2011), membuat persamaan yang sederhana dengan menggunakan

input hanya dari curah hujan saja. Pada metoda ini semua aliran masuk dan keluar serta nilai kapasitas cadangan air tanah pada lokasi tanaman tertentu

22

digunakan untuk mendapatkan besarnya kadar air tanah, kehilangan air, surplus, dan defisit.

Metode ini merupakan cara penghitungan tidak langsung yang paling sederhana dibandingkan metode-metode lainnya, sedangkan untuk menentukan besar kecilnya Evapotraspirasi (ETo) diperlukan data suhu udara dilokasi daerah tersebut. Selanjutnya data suhu udara ini dimasukkan ke dalam persamaan Thornthwaite & Mather untuk menghitung evapotranspirasinya (ETo):

ETo = 1,6 F ( 10 T/I )a ………(2) Dimana :

a = 0,675 x 10-6 x I3 – 0,771 x 10-4 x I2 + 0,01792 x I + 0.49239 I = akumulasi indeks panas dalam setahun (12 bulan) yaitu (T/5)1.54

T = suhu rata-rata bulanan (oC)

F = faktor panjang hari (dari bulan ke bulan dalam setahun)

Data curah hujan didapat dari penakar curah hujan yang terdapat pada lokasi penelitian. Curah hujan yang diperhitungkan adalah curah hujan efektif, yaitu curah hujan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Curah hujan efektif diperoleh dengan mengalikan curah hujan total dengan persentase keefektifan curah hujan.

Menurut Nasir (2002), berdasarkan cakupan ruang dan manfaat untuk perencanaan pertanian, disusun neraca air agroklimat dengan tiga model analisis sebagai berikut :

1. Neraca air umum, untuk mengetahui kondisi agroklimatik terutama air secara umum.

2. Neraca air lahan, untuk mengetahui kondisi air tanah untuk mengetahui waktu tanam.

3. Neraca air tanaman, untuk mengetahui kondisi agroklimat penyerapan air yang diserap oleh tanaman.

Analisis pada neraca air lahan berguna terutama untuk penggunaan dalam pertanian secara umum. Lebih lanjut Nasir (2002) menyatakan bahwa umumnya manfaat neraca air adalah untuk mengetahui :

1. Agroklimat daerah penelitian.

2. Mengatur waktu tanam suatu jenis tanaman antara curah hujan dan evapotranspirasi potensial (ET0).

24 BAB III

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS

3. 1. Kerangka Berfikir

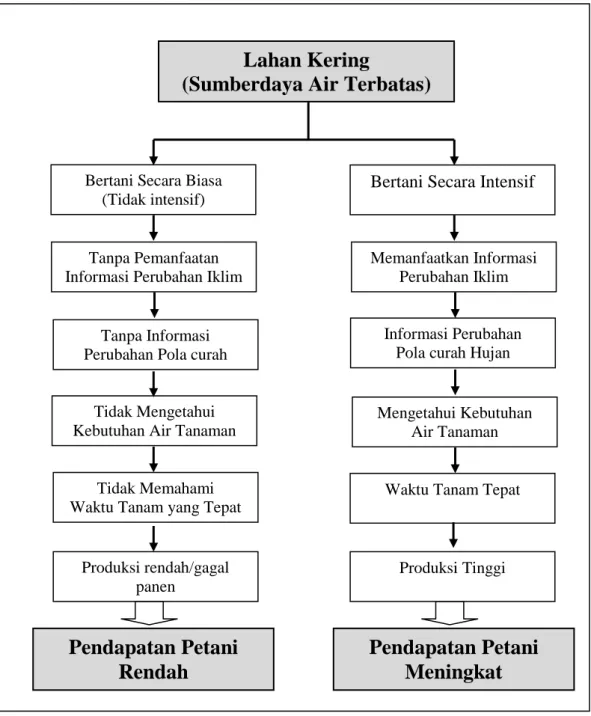

Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian besar waktu dalam setahun atau sepanjang waktu. Lahan kering sebagian besar memiliki permasalahan seperti : sumberdaya air terbatas, kesuburan tanah yang rendah, topografi berbukit, dan ketersediaan infrastruktur terbatas, akan tetapi ada juga lahan kering yang tanahnya subur, namun ketersediaan airnya terbatas, atau pengairannya hanya mengandalkan air hujan saja.

Berdasarkan penggunaannya untuk pertanian, maka lahan kering dikelompokkan menjadi pekarangan, kebun, dan ladang, tetapi secara umum pengembangan lahan kering jauh tertinggal dibandingkan pertanian di lahan beririgasi. Lambatnya perkembangan di hampir semua lahan kering berkaitan dengan masalah kesuburan tanah, dan sumberdaya air yang terbatas.

Daerah lahan kering dengan curah hujan yang terbatas mengakibatkan sektor pertanian kurang dapat berkembang. Masalah utama yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan kering adalah keterbatasan air, rendahnya produktivitas lahan, kesuburan tanah rendah, rendahnya intensitas tanam, yang mana semuanya ini mengakibatkan petani miskin.

Petani di lahan kering selalu dihadapkan kepada gagal panen akibat belum memanfaatkan sumberdaya iklim. Selama lebih dari satu dekade terakhir telah

terjadi perubahan pola curah hujan. Perubahan pola curah hujan yang telah terjadi menyebabkan terjadinya perubahan waktu tanam. Zona agroklimat juga sudah banyak mengalami perubahan. Petani lahan kering yang masih menggunakan teknik bercocok tanam tidak intensif selalu dihadapkan kepada kemiskinan akibat seringnya gagal panen akibat ketidaktahuannya informasi iklim terkini.

Kajian tentang aspek perubahan pola curah hujan dan tipe iklim untuk penentuan waktu tanam jagung perlu dilakukan. Kesesuaian antara praktek bercocok tanam dengan menyesuaikan kondisi iklim yang terbaru memungkinkan penentuan waktu tanam yang tepat. Waktu tanam yang tepat dapat menunjang keberhasilan usaha tani di lahan kering. Keberhasilan usaha tani otomatis akan meningkatkan produtivitas pertanian yang tinggi. Produktivitas hasil pertanian yang meningkat akan menjadikan petani manjadi lebih sejahtera.

Daerah Gerokgak memiliki potensi lahan kering yang cukup besar. Selama ini lahan kering Gerokgak belum terkelola secara optimal sehingga produktivitasnya tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor sumberdaya alam (iklim, tanah dan air) serta sumberdaya manusia yang kurang mendukung. Keterbatasan yang dimiliki lahan kering Gerokgak cenderung membuat kegiatan pola usahatani bersifat masih tradisional atau tidak intensif. Pola usahatani tanaman pangan perlu mengadopsi informasi iklim untuk meningkatkan hasil pertanian. Diagram kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 3.1.

26

Gambar 3.1. Diagram Kerangka Berpikir

Lahan Kering

(Sumberdaya Air Terbatas)

Bertani Secara Biasa (Tidak intensif)

Tanpa Pemanfaatan Informasi Perubahan Iklim

Tidak Memahami Waktu Tanam yang Tepat

Pendapatan Petani

Rendah

Bertani Secara Intensif

Memanfaatkan Informasi Perubahan Iklim

Informasi Perubahan Pola curah Hujan

Mengetahui Kebutuhan Air Tanaman

Waktu Tanam Tepat

Pendapatan Petani

Meningkat

Tidak MengetahuiKebutuhan Air Tanaman

Produksi rendah/gagal panen

Produksi Tinggi Tanpa Informasi

Perubahan Pola curah Hujan

3.2. Kerangka Konsep

Langkah awal penelitian ini adalah melakukan identifikasi pola curah hujan di daerah penelitian. Langkah selanjutnya, untuk mengetahui pola curah hujan dibuat grafik curah hujan dasarian juga akan dianalisis periodisitas curah hujan jangka panjang. Selain mengkaji pola curah hujan, akan dikaji periode lamanya musim hujan dan periode lamanya musim kemarau.

Setelah mengkaji pola curah hujan selanjutnya dilakukan kajian tipe iklim. Metode klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman dk., (1980) digunakan untuk menentukan tipe iklim berdasarkan data curah hujan bulanan. Metode ini mengklasifikasikan iklim menjadi 17 tipe iklim. Perubahan tipe iklim dapat diketahui berdasarkan data curah hujan pada periode baseline dan periode iklim saat ini. Dari analisis ini akan diketahui apakah ada perubahan tipe iklim di daerah penelitian. Setelah diidentifikasi apakah ada perubahan tipe iklim, selanjutnya dilakukan kajian identifikasi perubahan pola curah hujan. Identifikasi perubahan pola curah hujan perlu dilakukan untuk analisis perubahan pola curah hujan dari data hasil observasi.

Terakhir, dilakukan kajian perubahan waktu tanam jagung dibandingkan antara periode iklim masa lalu dan periode iklim saat ini. Dalam menentukan waktu tanam pada hakekatnya mempertemukan dua hal, yakni mengetahui kebutuhan air tanaman jagung dengan persediaan air di lokasi penelitian pada masing-masing musim tanam. Kebutuhan air tanaman dihitung menggunakan metode pendugaan. Besarnya pendugaan kebutuhan air tanaman (ETc) sama dengan nilai evapotranspirasi (ETo) dikalikan dengan koefisien tanaman (Kc).

28

3.3. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini adalah :

1. Pola curah hujan di Daerah Gerokgak selama 30 tahun pada periode 1981 – 2010, adalah pola Monsoon yang dicirikan oleh bentuk pola hujan satu puncak musim hujan yaitu sekitar bulan Desember

2. Terjadi perubahan pola curah hujan di Daerah Gerokgak selama 15 tahun dari periode 1981-1995 ke periode 1996-2010.

3. Terjadi perubahan tipe iklim di Daerah Gerokgak selama 15 tahun dari periode 1981-1995 ke periode 1996-2010.

4. Implikasi perubahan pola curah hujan dan tipe iklim terhadap waktu tanam jagung di Daerah Gerokgak adalah dapat berpengaruh terhadap waktu tanam jagung.

29 4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

4.1.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yang merupakan kawasan rawan kekeringan dan lahan kritis di Wilayah Provinsi Bali. (Bappeda, 2009) seperti terlihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Lokasi Daerah Penelitian

4.1.2 Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan antara bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan April 2013.

30

4.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian pola curah hujan di daerah Gerokgak tahun 1981 – 2010, perubahan tipe iklim dan pola curah hujan periode 1981 – 1995 dan 1996 - 2010 di daerah Gerokgak, dan implikasinya terhadap waktu tanam jagung di daerah Gerokgak.

4.3 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data iklim yang terdiri dari suhu, curah hujan bulanan dan curah hujan harian hasil pengamatan Stasiun Hujan Gerokgak selama 30 tahun (periode 1981 – 2010). Data suhu udara Daerah Gerokgak diperoleh dari konversi suhu udara terhadap ketinggian, dengan data suhu acuan hasil pengamatan pada Stasiun Meteorologi Ngurah Rai di Tuban.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer pengolah data beserta aplikasinya.

4.4 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survei untuk pengumpulan data curah hujan, metode statistik untuk menghitung rata-rata curah hujan bulanan dan harian, dan metoda kebutuhan air tanaman semusim yang dianalisis menggunakan metode pendugaan menurut Doorenbos & Pruitt (1977).

4.4.1 Pengumpulan data curah hujan

Pengumpulan data curah hujan periode 1981 – 2010 dilaksanakan di Kantor Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III dan Stasiun Klimatologi Negara. Aplikasi data iklim dilapangan dilakukan dengan wawancara dengan petani dilokasi penelitian yaitu di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

4.4.2. Perhitungan data curah hujan periode 1981 – 2010

Perhitungan pola curah hujan dihitung berdasarkan rata-rata curah hujan periode 1981 – 2010. Hasil perhitungan tersebut dipergunakan untuk mengetahui periode panjang musim hujan, panjang musim kemarau, jumlah curah hujan pada musim hujan dan jumlah curah hujan pada musim kemarau.

4.4.3. Perhitungan pola curah hujan periode 1981 – 1995.

Pola curah hujan dihitung berdasarkan rata-rata curah hujan periode 1981 – 1995. Hasil perhitungan tersebut dipergunakan untuk menentukan awal musim hujan, awal musim kemarau, panjang musim hujan, panjang musim kemarau, jumlah curah hujan pada musim hujan dan jumlah curah hujan pada musim kemarau pada periode I ( 1981 – 1995 ).

4.4.4. Perhitungan pola curah hujan periode 1996 – 2010.

Pola curah hujan dihitung berdasarkan rata-rata curah hujan periode 1996 – 2010. Hasil perhitungan tersebut dipergunakan untuk menetukan awal

32

musim hujan, awal musim kemarau, panjang musim hujan, panjang musim kemarau, jumlah curah hujan pada musim hujan dan jumlah curah hujan pada musim kemarau.

4.4.5. Perhitungan neraca air tanaman periode 1981 – 1995.

Neraca air periode 1981 – 1995 dianalisis dengan Metoda Thornthwaite dan Mater dalam Rusmayadi (2011), dan hasil analisis dapat diketahui jumlah kebutuhan air tanaman (ETc) dan ketersediaan air di daerah penelitian pada musim hujan maupun musim kemarau.

4.4.6. Perhitungan neraca air tanaman periode 1996 – 2010.

Neraca air tanaman periode 1996 – 2010 dianalisis dengan Metoda Thornthwaite dan Mater dalam Rusmayadi (2011), dan hasil analisis dapat diketahui jumlah kebutuhan air tanaman (ETc) dan ketersediaan air di daerah penelitian pada musim hujan maupun musim kemarau.

4.4.7. Waktu tanam jagung di daerah Gerokgak

Waktu tanam jagung yang dilakukan pada lahan kering di Gerokgak dapat diketahui dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan petani di daerah tersebut selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

4.4.8. Data tanah

Analisis tanah dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai sifat fisik tanah pada lokasi penelitian. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar.

4.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap normal curah hujan terbaru yang ditetapkan BMKG, yakni data curah hujan selama periode 30 tahun dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2010. Perubahan pola curah hujan dianalisis dengan pembagian data, data rata-rata curah hujan tahun 1981 – 1995 adalah data awal, kemudian dibandingkan dengan data rata-rata curah hujan 1996 – 2010, yang dianalisis adalah bagaimana kondisi ketersediaan air untuk waktu tanam, waktu tanam awal dan akhir (panen) pada lokasi penelitian. Waktu tanam yang dilakukan petani melalui wawancara di bandingkan dengan hasil analisis neraca air tanaman pada kedua periode di atas.

Hasil analisis Neraca air pada kedua periode yakni periode I 1981 -1995 dan periode II 1996 - 2010 yang menggunakan Metoda Thornthwaite dan Mater dalam Sumiana (2007), dapat diketahui jumlah ketersediaan air dan kebutuhan air bagi tanaman jagung pada musim hujan maupun musim kemarau. Hasil analisis disajikan pada (Lampiran 3 – 9).

34

4.5.1. Metode perhitungan normal data

Normal data dihitung dengan merata-ratakan curah hujan selama 30 tahun pada tahun 1981 – 2010 dengan rumus statistik sebagai berikut :

dimana :

M = Rata-rata curah hujan dasarian

Mi = Jumlah curah hujan sepuluh harian tahun ke-i i = 1,2,3, ..., n

n = Jumlah data.

4.5.2. Metode perhitungan neraca air

Untuk pengolahan dan analisis neraca air dasarian digunakan Metode Thornthwaite dan Mather dalam Sumiana (2007), Adi (2010), dan Rusmayadi

(2011), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung evapotranspirasinya (ETo) dengan rumus :

ETo = 1,6 F ( 10 T/I )a ………(2) Dimana :

ETo = Evapotranspirasi standart (mm / hari)

I = akumulasi indeks panas dalam setahun (12 bulan) yaitu (T/5)1.54

T = suhu rataan bulanan (oC)

F = faktor panjang hari (dari bulan ke bulan dalam setahun) a = 0,675 x 10-6 x I3 – 0,771 x 10-4 x I2 + 0,01792 x I + 0.49239 2. Mengisi kolom curah hujan (CH) rata-rata sepuluh harian.

3. Mengisi kolom evapotranspirasi potensial (ETo).

4. Mengisi kolom Koefisien Tanaman (Kc). Nilai ini didapat dari Doorenboss dan Kassam (1979), diperlukan untuk menentukan periode

kebutuhan air. Pada peneltian ini nilai koefisiaen tanaman (Kc) jagung disesuaikan penghitungan setiap dasarian atau sepuluh harian.

5. Mengisi kolom ETc yang merupakan hasil perkalian antara Kc dan ETo, ETc merupakan kebutuhan air konsumtif untuk tanaman pada masa pertumbuhan hingga panen. Rumus ETc = ETo . Kc.

6. Mengisi kolom curah hujan efektif yang merupakan hasil kali curah hujan total setiap dasarian dikalikan keefektifan (%).

7. Mengisi kolom surplus dan defisit, yang merupakan pengurangan KSa-ETc. Bila curah hujan efektif lebih tinggi dibandingkan ETc maka air yang dibutuhkan untuk stadia pertumbuhan terpenuhi, begitu pula sebaliknya.

8. Analisa selanjutnya adalah menentukan waktu tanam yang tepat dengan membandingkan antara ketersediaan air (KSa) tanaman dan kebutuhan air tanaman (ETc), dan membuat grafik hubungan keduannya.

Keterangan : CH : Curah hujan (mm/bulan)

ETo : Evaporasi potensial (mm/bulan) ETc : Kebutuhan air tanaman (mm) KSa : Ketersediaan air tanaman (mm) Kc : Koefisien tanaman

D : Defisit/kekurangan (mm/bulan) S : Surplus/kelebihan (mm/bulan)

36

4.6. Mengkaji Pola Curah Hujan di Daerah Gerokgak Periode 1981-1995 dan Periode 1996 - 2010.

Kajian pada bagian ini dilakukan identifikasi pola curah hujan di daerah Gerokgak. Pola hujan yang dimaksud adalah apakah daerah Gerokgak memiliki pola monsoon, pola ekuatorial, atau pola lokal. Pola curah hujan di daerah Gerokgak ini akan dibuat grafik curah hujan bulanan dan dasarian. Selain mengkaji pola curah hujan, pada bagian ini akan dikaji periode lama musim hujan dan periode lama musim kemarau.

4.7. Mengkaji Perubahan Tipe Iklim di Daerah Gerokgak Periode 1981-1995 dan Periode 1996 - 2010.

Kajian pada bagian ini ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu pertama, mengkaji tipe iklim di daerah Gerokgak dengan klasifikasi iklim Oldeman (1980). Metode klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman dkk. (1980) digunakan untuk menentukan tipe iklim berdasarkan data curah hujan bulanan.

4.8 Mengkaji Implikasi Perubahan Pola Curah Hujan terhadap Waktu Tanam Jagung di Daerah Gerokgak.

Kajian pada bagian ini adalah untuk mengetahui perubahan waktu tanam jagung dengan membandingkan dua periode pola curah hujan, antara periode (1981-1995) dan periode (1996-2010). Penentuan waktu tanam pada hakekatnya mempertemukan dua hal, yakni mengetahui kebutuhan air tanaman jagung dengan persediaan air di lokasi penelitian pada masing-masing musim tanam. Kebutuhan air tanaman dianalisis menggunakan metode pendugaan menurut

Doorenbos & Pruitt (1977). Besarnya pendugaan kebutuhan air tanaman (ETc) sama dengan nilai evapotranspirasi (ETo) dikalikan dengan koefisien tanaman (Kc) sesuai persamaan berikut:

ETc = Kc . ETo (mm / hari)...(1) Dimana :

ETc = evapotranspirasi tanaman / kebutuhan air tanaman (mm / hari) Kc = koefisien tanaman

ETo = evapotranspirasi standar (mm / hari)

Nilai Kc yang digunakan adalah nilai koefisien (Kc) tanaman jagung yang direkomendasikan oleh Kriteria Perencanaan Irigasi seperti terlihat pada Tabel 2.2, yang penghitungannya disesuaikan setiap dasarian atau sepuluh harian yang disajikan Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Nilai Koefisien Tanaman (Kc) Jagung Dalam Dasarian Lima belas harian Jumlah (Kc)

Jagung

Sepuluh harian Jumlah (Kc) Jagung (Setengah bulanan) hari (Dasarian) hari

1 15 0.5 1 10 0,4 2 15 0.75 2 10 0,5 3 15 0.8 3 10 0,6 4 15 1.05 4 10 0,78 5 15 0.8 5 10 1,05 6 15 0.45 6 10 1,02 7 10 0,8 8 10 0,88 9 10 0,95

ETo dihitung dengan menggunakan Metoda (Thornthwaite & Mather, 1957 dalam Sumiana, 2007; Adi, 2010; dan Rusmayadi, 2011). Metode ini merupakan cara penghitungan tidak langsung yang paling sederhana dibandingkan metode - metode lainnya, karena data masukan yang digunakan

38

adalah data suhu udara dalam menentukan besar kecilnya evapotranspirasi. Penentuan nilai evapotranspirasi (ETo) di Gerokgak diperlukan data suhu di Stasiun Meteorologi Klas I Ngurah Rai yang telah dikonversi menggunakan metoda menurut Barry & Chorley dalam Purnomo (2007), tentang penurunan suhu udara terhadap ketinggian tempat.

Data suhu udara ini dimasukkan ke dalam persamaan Thornthwaite & Mather untuk menghitung evapotranspirasinya (ETo):

ETo = 1,6 F ( 10 T/I )a ………(2) Dimana :

I = akumulasi indeks panas dalam setahun (12 bulan) yaitu (T/5)1.54

T = suhu rata-rata bulanan (oC)

F = faktor panjang hari (dari bulan ke bulan dalam setahun) a = 0,675 x 10-6 x I3 – 0,771 x 10-4 x I2 + 0,01792 x I + 0.49239

Data curah hujan didapat dari penakar curah hujan yang terdapat pada lokasi penelitian. Curah hujan yang diperhitungkan adalah curah hujan efektif, yaitu curah hujan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Curah hujan efektif diperoleh dengan cara mengalikan curah hujan total dengan persentase keefektifan curah hujan.

Konsep yang dikemukakan Kartasapoetra. (2004) adalah:

1. Palawija membutuhkan air rata-rata per bulan 50 mm dalam musim kemarau.

2. Hujan bulanan yang diharapkan mempunyai peluang kejadian 75% sama dengan 0,82 kali hujan rata-rata bulanan dikurangi 30.

3. Hujan efektif untuk palawija dengan tajuk tanaman tertutup rapat adalah 75%.

Dapat dihitung hujan bulanan yang diperlukan untuk palawija (X) dengan menggunakan data jangka panjang yaitu:

Rumus mencari curah hujan efektif palawija

0,75 (0,82 X - 30) per bulan ...(3)

Jika nilai curah hujan efektif (X) misalnya 213 dan 118 dibulatkan menjadi 200 dan 100 mm/bulan yang digunakan sebagai batas penentuan bulan basah dan kering.

Waktu tanam ditentukan dengan mencari ketersediaan air yang dapat memenuhi kebutuhan air tanaman jagung selama masa pertumbuhannya. Waktu tanam yang selama masa pertumbuhannya terpenuhi kebutuhan airnya adalah waktu tanam yang paling baik, sedangkan waktu tanam yang persediaan airnya tidak dapat terpenuhi kebutuhan air tanaman selama masa pertumbuhannya merupakan waktu tanam yang tidak cocok untuk penanaman.

Waktu tanam yang akan di teliti adalah awal musim hujan (awal Nopember, pertengahan Nopember, awal Desember dan pertengahan

Desember) dan akhir musim hujan (awal Maret, pertengahan Maret, awal April, pertengahan April). Penelitian ini yang paling pokok adalah menganalisis ketersediaan dan kebutuhan air untuk tahapan selama pertumbuhannya dengan periode sepuluh harian dengan cara perhitungan seperti pada (lampiran 4).

40 BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Pola Curah Hujan

5.1.1 Pola curah hujan periode 1981-2010

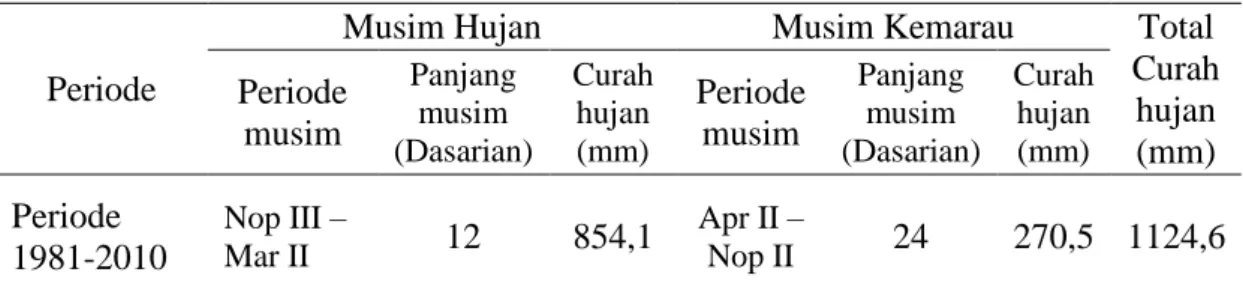

Berdasarkan data rata-rata curah hujan 30 tahun periode 1981-2010, di daerah Gerogak musim hujan berlangsung selama 12 dasarian dimulai dari bulan Nopember dasarian III sampai bulan Maret dasarian II, dengan jumlah curah hujan sebesar 854,1 mm. Musim kemarau berlangsung selama 24 dasarian dimulai dari bulan April dasarian II sampai bulan Nopember dasarian II, dengan jumlah curah hujan sebesar 270,5 mm. Periode musin dan curah hujan dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Periode Musim dan Curah Hujan Periode (1981-2010)

Periode

Musim Hujan Musim Kemarau Total

Curah hujan (mm) Periode musim Panjang musim (Dasarian) Curah hujan (mm) Periode musim Panjang musim (Dasarian) Curah hujan (mm) Periode 1981-2010 Nop III – Mar II 12 854,1 Apr II – Nop II 24 270,5 1124,6

5.1.2 Pola curah hujan periode 1981-1995 dan periode 1996-2010

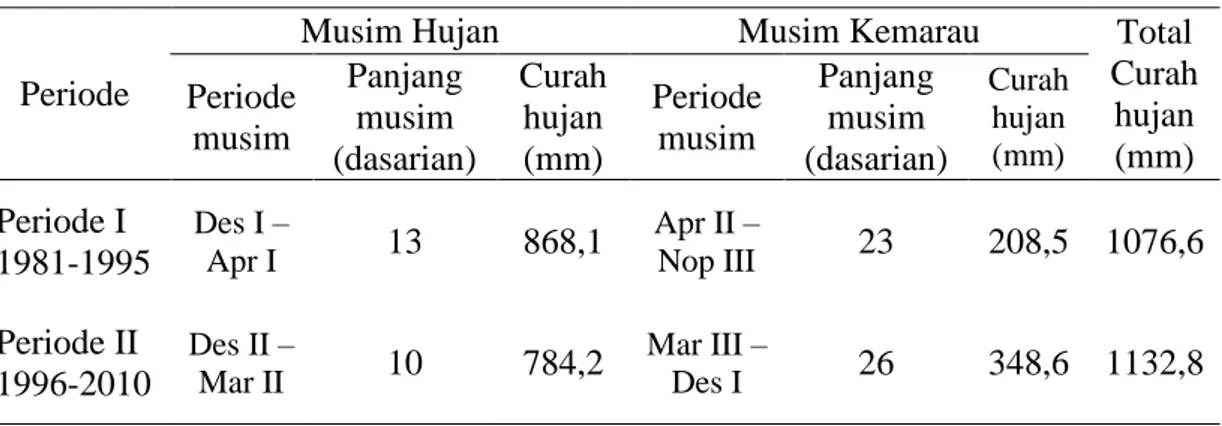

Musim hujan periode 1981-1995 berlangsung selama 13 dasarian, diawali dari bulan Desember dasarian I sampai bulan April dasarian I, dengan jumlah curah hujan sebesar 868,1 mm. Musim hujan periode 1996 - 2010 berlangsung selama 10 dasarian diawali dari bulan Desember dasarian II sampai bulan Maret dasarian II, dengan jumlah curah hujan sebesar 784,2 mm.

Musim kemarau pada periode 1981-1995 berlangsung selama 23 dasarian, yang diawali dari bulan April dasarian II sampai bulan November dasarian III, dengan jumlah curah hujan sebesar 208,5 mm. Musim kemarau periode 1996-2010 berlangsung selama 26 dasarian diawali dari bulan Maret dasarian III sampai bulan Desember dasarian I, dengan jumlah curah hujan sebesar 348,6 mm. Periode musim dan curah hujan periode I dan periode II dapat dilihat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2 Periode Musim dan Curah Hujan Periode I dan Periode II

Periode

Musim Hujan Musim Kemarau Total

Curah hujan (mm) Periode musim Panjang musim (dasarian) Curah hujan (mm) Periode musim Panjang musim (dasarian) Curah hujan (mm) Periode I 1981-1995 Des I – Apr I 13 868,1 Apr II – Nop III 23 208,5 1076,6 Periode II 1996-2010 Des II – Mar II 10 784,2 Mar III – Des I 26 348,6 1132,8

5.2 Tipe Iklim dan Waktu Tanam

5.2.1 Tipe iklim berdasarkan klasifikasi Oldeman

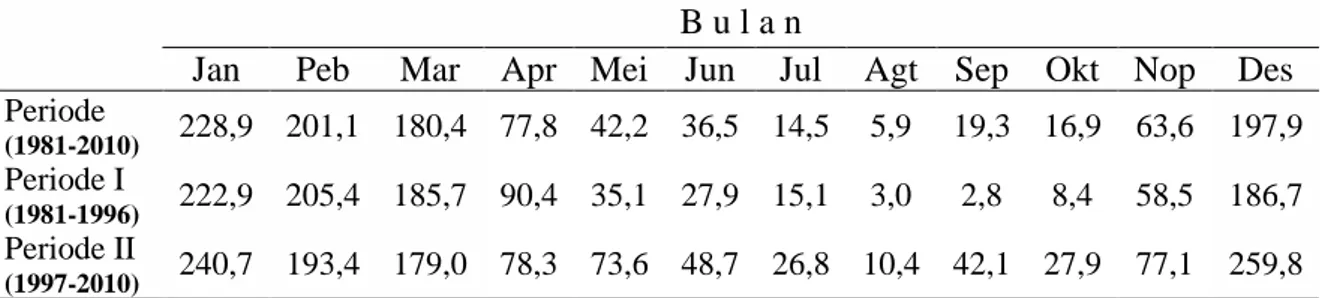

Berdasarkan hasil rata-rata data curah hujan bulanan selama selama 30 tahun yaitu periode (1981-2010) terdapat 4 bulan basah dan 8 bulan kering, rata-rata data curah hujan bulanan selama 15 tahun periode I (1981-1995) terdapat 4 bulan basah dan 8 bulan kering, demikian pula rata-rata data curah hujan selama 15 tahun periode II (1996-2010) terdapat 4 bulan basah dan 8 bulan kering. Hasil rekap data bulan basah dan bulan kering dapat dilihat pada Tabel 5.3

42

Tabel 5.3 Rekap Data Bulan Basah dan Bulan Kering Setiap Periode B u l a n

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

Periode (1981-2010) 228,9 201,1 180,4 77,8 42,2 36,5 14,5 5,9 19,3 16,9 63,6 197,9 Periode I (1981-1996) 222,9 205,4 185,7 90,4 35,1 27,9 15,1 3,0 2,8 8,4 58,5 186,7 Periode II (1997-2010) 240,7 193,4 179,0 78,3 73,6 48,7 26,8 10,4 42,1 27,9 77,1 259,8 5.2.2 Waktu tanam

Berdasarkan hasil survei penelitian di daerah Gerokgak didapatkan bahwa petani hanya sekali menanam jagung dalam setahun yakni pada bulan Desember awal hingga pertengahan dan tidak disebutkan tanggal tepatnya, yang penting hujan sudah turun petani langsung menanam jagung. Varietas yang ditanam biasanya jagung lokal dan umumnya petani bertanam jagung berdasarkan pengalaman secara turun temurun, sehingga mendapat panen kurang maksimal.

Penentuan waktu tanam tanaman jagung hasil analisis neraca air tanaman berdasarkan data rata-rata curah hujan 15 tahun periode I (1981-1995), waktu tanam jagung jatuh pada bulan Desember Dasarian I dengan kebutuhan air (ETc) selama pertumbuhan adalah 378,9 mm dan jumlah ketersediaan air (KSa) selama pertumbuhan sebesar 464,8 mm

Hasil analisis Neraca Air Tanaman berdasarkan data rata-rata curah hujan 15 tahun periode II (1996-2010), waktu tanam jagung jatuh pada bulan Desember Dasarian I juga dengan kebutuhan air (ETc) selama pertumbuhan adalah 377,4 mm dan jumlah ketersediaan air (KSa) selama pertumbuhan sebesar 513,6 mm

43 6.1 Perubahan Pola Curah Hujan

6.1.1 Perubahan pola curah hujan di Gerokgak

Analisis terhadap jumlah curah hujan tahunan di Daerah Gerokgak, menunjukkan adanya peningkatan pada periode 1981-1995 sebesar 1037,8 mm menjadi 1098,8 mm pada periode 1996 - 2010. Peningkatan curah hujan tahunan sebesar 61 mm disebabkan selama musim kemarau periode 1996 - 2010 jumlah curah hujan lebih besar dari pada periode 1981-1995 dengan selisih 140 mm. Selama musim hujan telah terjadi penurunan jumlah curah hujan sebesar 83,9 mm.

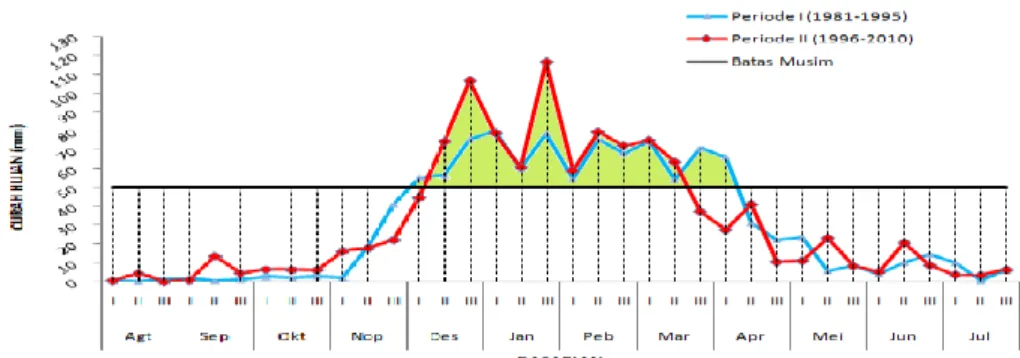

Pergeseran awal musim hujan terjadi dari bulan Desember Dasarian I menjadi bulan Desember Dasarian II dengan penurunan panjang musim hujan 3 dasarian atau 30 hari. Musim kemarau bertambah panjang 30 hari, dimana awal musim kemarau bergeser dari bulan April dasarian II menjadi bulan Maret dasarian III. Perubahan pola curah hujan di Daerah Gerokgak seperti pada Gambar 6.1.

44

Berdasarkan Gambar 6.1 menunjukkan perbandingan data curah hujan dasarian di Gerokgak dari dua periode waktu yaitu antara periode 1981-1995 dan periode 1996-2010 terjadi pergeseran musim dasarian dimana periode musim hujan semakin pendek dan periode musim kemarau semakin panjang, namun ditinjau dari tipe pola curah hujannya adalah tipe monsoon yang dicirikan oleh bentuk pola hujan satu puncak musim hujan yaitu bulan Januari. Hasil analisis dengan menggunakan metode uji garis t berpasangan menunjukkan tidak ada perubahan pola curah hujan atau tidak signifikan (Lampiran 11).

6.1.2 Implikasi Perubahan Pola Curah Hujan di Gerokgak

Perubahan pola curah hujan dari periode (1981 – 1995) ke periode (1996 – 2010) di Gerokgak, berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan pola curah hujan namun dilihat dari periode panjang musim dasarian menunjukkan bahwa musim hujan yang semakin pendek dan musim kemarau yang semakin panjang. Kondisi ini dapat mengakibatkan kejadian iklim ekstrim, karena musim kemarau yang berkepanjangan dapat memicu hujan badai ekstrim dan menyebabkan terjadinya banjir besar di beberapa tempat.

Terjadinya pergeseran musim berpengaruh pada perencanaan aktivitas kegiatan pertanian, termasuk jadwal tanam akan terganggu, munculnya penyakit-penyakit baru pada tanaman yang merusak tanaman dan pada akhirnya akan menurunkan produksi bahkan kegagalan panen,.

Sementara musim kemarau yang terlalu panjang dan terjadinya banjir di musim hujan membuat produktivitas pertanian menurun serta membuat pola

hidup tanaman pertanian menjadi terganggu. Beberapa hal tersebut merupakan beberapa contoh yang dapat dirasakan akibat dari perubahan iklim dari sektor pertanian. Dengan demikian ancaman gagal panen yang berdampak pada ketahanan pangan kian menjadi nyata.

Berdasarkan Gambar 6.2 terdapat peningkatan frekuensi kejadian curah hujan, dimana frekuensi curah hujan pada periode 1996-2010 lebih tinggi daripada periode 1981-1995,

Gambar. 6.2 Perbandingan Frekuensi Curah Hujan di Gerokgak

6.2 Perubahan Tipe Iklim

Berdasarkan hasil rata-rata data curah hujan bulanan di daerah Gerokgak sesuai Identifikasi klasifikasi tipe iklim Oldeman et all., (1975), pada periode (1981-2010) terdapat 4 bulan basah dan 8 bulan kering sehingga termasuk tipe iklim D4. Periode I (1981-1995) terdapat 4 bulan basah dan 8 bulan kering

46

termasuk tipe iklim D4. Periode II (1995-2010) terdapat 4 bulan basah dan 8 bulan kering juga termasuk tipe iklim D4 yang dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.3 Jumlah Bulan Basah dan Bulan Kering Setiap Periode B u l a n

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

Periode (1981-2010) 228,9 201,1 180,4 77,8 42,2 36,5 14,5 5,9 19,3 16,9 63,6 197,9 Periode I (1981-1996) 222,9 205,4 185,7 90,4 35,1 27,9 15,1 3,0 2,8 8,4 58,5 186,7 Periode II (1997-2010) 240,7 193,4 179,0 78,3 73,6 48,7 26,8 10,4 42,1 27,9 77,1 259,8

Klasifikasi tipe iklim yang dilakukan oleh Oldeman didasarkan kepada jumlah kebutuhan air oleh tanaman. Penyusunan tipe iklimnya berdasarkan jumlah bulan basah yang berlangsung secara berturut-turut. Menurut Oldeman suatu bulan dikatakan bulan basah apabila mempunyai curah hujan bulanan lebih besar dari 200 mm dan dikatakan bulan kering apabila curah hujan bulanan lebih kecil dari 100 mm.

Oldeman et Al. (1980) mengungkapkan bahwa kebutuhan air untuk tanaman palawija adalah 70 mm/bulan, dengan asumsi bahwa peluang terjadinya hujan adalah 75% diperlukan curah hujan sebesar 120 mm/bulan. Lamanya periode pertumbuhan jagung 85 hari, sehingga periode 3-4 bulan basah berurutan dalan satu tahun dipandang optimal untuk satu kali tanam jagung.

6.3. Waktu Tanam Jagung di Gerokgak Periode 1981-1995

Neraca air yang dibahas disini adalah neraca air tanaman yaitu membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tanaman untuk masa pertumbuhan. Perimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tanaman

jagung disajikan dalam bentuk grafik sehingga dapat dilihat waktu tanam yang tepat. Hubungan antara kebutuhan air dan ketersediaan air tanaman jagung secara kumulatif pada masing-masing waktu tanam dapat dijelaskan sebagai berikut : 6.3.1. Waktu tanam jagung pada awal musim hujan

a. Penanaman yang dilakukan pada Nopember I sampai Januari III, sebagian besar kebutuhan air tanaman tidak terpenuhi. Total kekurangan air selama pertumbuhannya sebanyak 78.4 mm. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.3.

Gambar 6.3 Waktu Tanam Nopember I – Januari III

b. Waktu tanam jagung pada Nopember II sampai dengan Desember II sudah mengalami defisit, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, walaupun dipertengahan Desember II sampai dengan Januari I ada surplus sebesar 32.6 mm tetapi tidak signifikan. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.4.

48

c. Waktu tanam jagung pada Nopember III sampai dengan Februari II terjadi fluktuasi ketersediaan air dan kebutuhan air, sehingga masa pertumbuhan tanaman jagung terganggu dan tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.5.

Gambar 6.5 Waktu Tanam November III - Februari II

d. Waktu tanam jagung pada Desember I sampai dengan Maret I ketersediaan air mencukupi, sehingga pada bulan Desember I sangat tepat untuk melakukan penanaman pada dasarian ini, total surplus air sebesar 85,8 mm. Kondisi surplusnya dapat dilihat pada Gambar 6.6.

e. Waktu tanam jagung pada Desember II sampai dengan Maret II secara keseluruhan ketersediaan air mencukupi, tetapi pada Januari II dan Februari I mengalami sedikit defisit masing-masing sebesar -5.7 mm dan -20.5 mm, waktu tanam pada Desember II masih bisa dilakukan penanaman hanya harus dilakukan penyimpanan air dengan sistem tadah hujan. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.6.

Gambar 6.7 Waktu Tanam Desember II – Maret II

b. Waktu tanam jagung pada Desember III sampai dengan Maret III, secara keseluruhan ketersediaan air mencukupi, tetapi pada Februari I mengalami defisit yang mana merupakan stadia pembungaan dengan kebutuhan air yang besar dan pada stadia ini rentan terhadap kekurangan air. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.7.

50

Gambar 6.8 Waktu Tanam Desember III – Maret III

6.3.2 Waktu tanam jagung pada akhir musim hujan

a. Waktu tanam jagung yang ditanam pada akhir musim hujan yakni pada bulan Maret I – Mei III, Maret II – Juni I dan Maret III – Juni II. menunjukkan bahwa ketersediaan air hanya pada masa pertumbuhan awal saja, tetapi stadia berikutnya mengalami defisit, sehingga tidak bisa dilakukan penanaman jagung. Kondisi surplus dan defisitnya untuk penanaman pada bulan Maret I, Maret II dan Maret III dapat dilihat pada Gambar 6.8, Gambar 6.9 dan Gambar 6.10.

Gambar 6.10 Waktu Tanam Maret II – Juni I

Gambar 6.11 Waktu Tanam Maret III – Juni II

b. Waktu tanam tanaman jagung pada bulan April I, April II, April III menunjukkan bahwa ketersediaan airnya sangat ekstrim sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan penanaman jagung. Kondisi defisit pada bulan April I, April II dan April III dapat dilihat pada Gambar 6.11, Gambar 6.12, dan Gambar 6.13,

52

Gambar 6.13 Waktu Tanam April II – Juli I

Gambar 6.14 Waktu Tanam April III – Agustus I

6.4 Waktu tanam jagung di Gerokgak periode 1996-2010

Neraca air yang dibahas disini adalah neraca air tanaman yaitu membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tanaman untuk masa pertumbuhan. Perimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tanaman jagung disajikan dalam bentuk grafik sehingga dapat dilihat waktu tanam yang tepat. Hubungan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tanaman jagung secara kumulatif pada masing-masing waktu tanam maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.4.1. Waktu tanam jagung pada awal musim hujan

a. jika penanaman dilakukan awal musim hujan yaitu Nopember I sampai Januari III maka sebagian kebutuhan air tanaman tidak terpenuhi.

Total kekurangan air selama pertumbuhannya sebanyak -35.5 mm. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.14.

Gambar 6.15 Waktu Tanam November I – Januari III

b. Waktu tanam jagung pada Nopember II sampai dengan Desember II sudah mengalami defisit, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, walaupun dipertengahan yakni Desember II – Januari I ada surplus sebesar 22.3 mm tetapi tidak signifikan. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.15.

Gambar 6.16 Waktu Tanam November II – Februari I

c. Waktu tanam jagung pada Nopember III sampai dengan Februari II terjadi fluktuasi ketersediaan air dan kebutuhan air, sehingga masa pertumbuhan tanaman jagung terganggu dan tidak memungkinkan

54

untuk melakukan penanaman. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.16.

Gambar 6.17 Waktu Tanam November III – Februari II

d. Waktu tanam jagung pada Desember I sampai dengan Maret I ketersediaan air mencukupi , sehingga pada bulan Desember I sangat tepat untuk melakukan penanaman pada dasarian ini, total surplus air sebesar 136.2 mm. Kondisi surplusnya dapat dilihat pada Gambar 6.16.

Gambar 6.18 Waktu Tanam Desember I – Maret I

e. Waktu tanam jagung pada Desember II sampai dengan Maret II secara keseluruhan ketersediaan air mencukupi, tetapi pada Januari II dan Februari I mengalami sedikit defisit masing-masing sebesar -5.7 mm dan -20.5 mm, waktu tanam pada Desember II masih bisa dilakukan

penanaman hanya harus dilakukan penyimpanan air sistem tadah hujan. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.17.

Gambar 6.19 Waktu Tanam Desember II – Maret II

f. Waktu tanam jagung pada Desember III sampai dengan Maret III, secara keseluruhan ketersediaan air mencukupi, tetapi pada Februari I mengalami defisit yang mana merupakan stadia pembungaan dengan kebutuhan air yang besar dan pada stadia ini rentan terhadap kekurangan air. Kondisi surplus dan defisitnya dapat dilihat pada Gambar 6.18.