POTENSI PRODUKSI GALUR HARAPAN

PADI SAWAH TIPE BARU DENGAN TEKNIK BUDIDAYA SRI

OLEH

KHODIJAH TEGUH IRIYANTI A24050061

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

POTENSI PRODUKSI GALUR HARAPAN

PADI SAWAH TIPE BARU DENGAN TEKNIK BUDIDAYA SRI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh

Khodijah Teguh Iriyanti A24050061

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

RINGKASAN

KHODIJAH TEGUH IRIYANTI. Potensi Produksi Galur Harapan Padi Sawah Tipe Baru dengan Teknik Budidaya SRI. Dibimbing oleh HAJRIAL ASWIDINNOOR.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hasil galur harapan padi sawah tipe baru dengan menggunakan teknik budidaya SRI. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tunggalroso, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada bulan Desember 2008 – April 2009.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split-plot). Petak utamanya adalah teknik budidaya (M) dan anak petaknya galur harapan padi sawah tipe baru (G) dilakukan tiga ulangan. Galur yang diuji ada lima yaitu IPB97-F-13-1-1, IPB97-F-20-2-1, IPB97-F-44-2-1, 46-2-1, IPB102-F-92-1-1 dan satu varietas sebagai kontrol yaitu IR 64.

Pengamatan dilakukan terhadap (1) karakter vegetatif: tinggi tanaman, panjang batang, panjang dan lebar daun bendera serta helai daun, jumlah anakan total, (2) karakter generatif: panjang malai, umur berbunga, umur panen, jumlah anakan produktif (3) potensi produksi: gabah kering giling, jumlah gabah total, jumlah gabah isi, persen gabah hampa, dan bobot seribu butir.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemberian perlakuan budidaya SRI tidak terlaksana dengan optimum sesuai kaidah SRI. Oleh karena itu informasi pengaruh perlakuan teknik budidaya belum dapat diperoleh dengan baik tetapi perlakuan galur dapat terlaksana sesuai tujuan penelitian. Teknik budidaya tidak berpengaruh nyata terhadap produksi gabah kering giling. Rata-rata hasil pada budidaya biasa 5.1 ton/ha dan 4.2 ton/ha pada budidaya SRI. Hasil IPB97-F-13-1-1, IPB97-F-20-2-IPB97-F-13-1-1, IPB97-F-44-2-IPB97-F-13-1-1, IPB102-F-46-2-IPB97-F-13-1-1, IPB102-F-92-1-IPB97-F-13-1-1, IR 64 berturut-turut adalah 5.5 ton/ha, 5.5 ton/ha, 5.2 ton/ha, 4.1 ton/ha, 4.9 ton/ha, 5.6 ton/ha pada budidaya biasa sedangkan pada budidaya SRI berturut-turut menghasilkan 3.8 ton/ha, 3.9 ton/ha, 4.1 ton/ha, 4.1 ton/ha, 5.2 ton/ha, 4.0 ton/ha. Terdapat interaksi antara genotipe dan teknik budidaya pada karakter-karakter panjang batang, jumlah anakan total, jumlah anakan produktif, persen gabah hampa, bobot seribu butir, dan produksi gabah kering giling (GKG).

Judul : POTENSI PRODUKSI GALUR HARAPAN PADI SAWAH TIPE BARU DENGAN TEKNIK BUDIDAYA SRI

Nama : Khodijah Teguh Iriyanti NRP : A24050061

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Hajrial Aswidinnoor, M.Sc. NIP. 19590929 198303 1 008

Mengetahui,

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

Prof. Dr. Ir. Bambang S. Purwoko, M.Sc. NIP. 19610218 198403 1 002

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kebumen, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus 1987. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Memet Hariyanto dan Ibu Sri Risulawati.

Tahun 1999 penulis lulus dari SDN 01 Tunggalroso, kemudian pada tahun 2002 penulis menyelesaikan studi di SLTPN 1 Prembun, Kebumen. Selanjutnya penulis lulus dari SMAN 2 Purworejo pada tahun 2005. Tahun 2005 penulis diterima di IPB melalui Ujian Saringan Masuk IPB (USMI). Selanjutnya tahun 2006 penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB.

Selama kuliah, penulis aktif di Forum Komunikasi Rohis Departemen (FKRD) tahun 2006/2007 dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tahun 2007/2008. Penulis pernah magang kerja pada Saung Mirwan, Megamendung, Bogor tahun 2007, menjadi asisten mata kuliah Dasar-dasar Agronomi tahun 2008/2009, dan mengikuti kegiatan PKM tingkat IPB tahun 2009.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul “Potensi Produksi Galur Harapan Padi Sawah Tipe Baru dengan Teknik Budidaya SRI” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. Hajrial Aswidinnoor, M.Sc. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini, Dr. Ir. Yudiwanti W.E.K, MS selaku dosen pembimbing akademik, serta Dr. Desta Wirnas, SP. M.Si. dan Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si. yang telah memberikan arahan dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Toni Eka Putra, Bapak Hardi, dan petani di Desa Tunggalroso yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian. Kepada kedua orang tua yang telah mendoakan dan memberikan dorongan materiil, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi yang memerlukan.

Bogor, Juli 2009 Penulis

SETULUS SYUKURKU UNTUK-MU

Terima kasih

Aku diberi kesempatan hidup dalam keluarga sempurna Aku lahir dari wanita tegar, tangguh, bijaksana

Aku dididik oleh pemimpin keluarga tegas dan bijaksana Terima kasih

Aku mendapatkan hal terbaik di dunia ini Walau orang melihatku penuh kekurangan Walau orang melihat kegagalanku

Walau aku tak pernah bersyukur pada-Mu Kini…

Setulus hati aku bersyukur pada-Mu Atas semua kebahagiaan

Atas semua keberhasilan

Atas semua hal terindah dalam hidupku Kelak…

Setulus hati aku memohon pada-Mu Sayangilah aku

Berkahilah ilmuku Riddoilah jalan hidupku

Amin Yaa Rabbal’alamiin Terima kasih: Mama (Sri Risulawati), Bapak (Memet Hariyanto), Adik (Deka Teguh Irianto), dan Mas (Kristiyan Edy Wibowo) atas doa dan kasih sayangnya. Bapak Pujo, Biyung, Bulik Ras di Desa Tunggalroso dan keluarga Bulik Widiyarti di Bintaro atas doa dan dukungannya. Malya, Tri, Fiya, Dindin, Dina, yang sudah menungguku saat ujian skripsi. Arya Widura, Goni, Intan Dyah Mastuti yang selalu mendengar keluh kesahku. Keluarga Kost Tiara dan AGH Angkatan 42 atas kebersamaan dan bantuannya.

DAFTAR ISI

Halaman PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 2 Hipotesis ... 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 3Metode Pemuliaan Padi ... 3

Padi Tipe Baru ... 3

System of Rice Intensification (SRI) ... 5

BAHAN DAN METODE ... 8

Waktu dan Tempat ... 8

Bahan dan Alat ... 8

Metode Penelitian ... 8

Analisis Data ... 9

Pelaksanaan Penelitian ... 9

Pengamatan ... 11

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 13

Kondisi Umum Penelitian ... 13

Analisis Ragam ... 16

Produksi Gabah kering Giling ... 17

Karakter Vegetatif dan Generatif ... 19

KESIMPULAN DAN SARAN ... 24

Kesimpulan ... 24

Saran ... 25

DAFTAR PUSTAKA ... 26

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Galur-galur PTB yang Diuji dan Varietas Pembanding... 8 2. Hasil Analisis Pendahuluan tanah ... 13 3. Hasil Analisis Uji F dan Koefisien Keragaman Beberapa Karakter

Agronomi Galur-galur yang Diuji dan Varietas Pembanding ... 16 4. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) Galur-galur yang Diuji dan

Varietas Pembanding ... 17 5. Nilai Rataan Beberapa Karakter Galur-galur yang Diuji dan

Varietas Pembanding ... 19 6. Nilai Rataan Umur Berbunga (UB), Umur Panen (UP), dan Bobot

Seribu Butir (BSB) Galur-galur yang Diuji dan Varietas

Pembanding ... 20 7. Nilai Rataan Komponen Hasil Galur-galur yang Diuji dan

Varietas Pembanding ... 22 8. Nilai Rataan Jumlah Anakan Total (JAT) dan Jumlah Anakan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Bibit Umur 11 HSS (Kiri) dan Umur 21 HSS (Kanan) ... 10 2. Proses Panen dengan Cara Digebot ... 11 3. Kondisi Pertanaman pada Umur 1 HST ... 14 4. Pemasangan Plastik untuk Mengendalikan Hama Tikus.... 14 5. Galur IPB102-F-46-2-1 yang Terserang

Hawar Daun Bakteri ... 15 6. Hama Penyakit pada Padi ... 15 7. Perbandingan Tinggi Tanaman Galur yang Diuji (Kanan) dan

Varietas Pembanding (Kiri) ... 19 8. Galur IPB102=F-46-2-1 pada Budidaya Biasa (kiri) dan SRI

(Kanan) ... 21 9. Varietas IR 64 pada Budidaya Biasa (Kiri) dan SRI

(Kanan) ... 21 10. Galur IPB102-F-92-1-1 yang Memiliki Umur Panen Paling

Lambat ... 21 11. Perbandingan Panjang Malai antar Galur yang Diuji ... 22

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

12. Hasil Analisis Ragam Karakter Tinggi Tanaman ... 29

13. Hasil Analisis Ragam Karakter Panjang Batang ... 29

14. Hasil Analisis Ragam Karakter Panjang Daun Bendera .... 29

15. Hasil Analisis Ragam Karakter Lebar Daun Bendera ... 30

16. Hasil Analisis Ragam Karakter Panjang Helai Daun ... 30

17. Hasil Analisis Ragam Karakter Lebar Helai Daun ... 30

18. Hasil Analisis Ragam Karakter Jumlah Anakan Total ... 31

19. Hasil Analisis Ragam Karakter Jumlah Anakan Produktif ... 31

20. Hasil Analisis Ragam Karakter Jumlah Gabah Total ... 31

21. Hasil Analisis Ragam Karakter Jumlah Gabah Isi ... 32

22. Hasil Analisis Ragam Karakter Persentase Gabah Hampa ... 32

23. Hasil Analisis Ragam Karakter Panjang Malai ... 32

24. Hasil Analisis Ragam Karakter Umur Berbunga ... 33

25. Hasil Analisis Ragam Karakter Umur Panen ... 33

26. Hasil Analisis Ragam Karakter Produksi ... 33

27. Hasil Analisis Ragam Karakter Bobot Seribu Butir ... 34

28. Tata Letak Percobaan ... 35

29. Hasil Analisis Unsur Makro dan Mikro Tanah di Lokasi Percobaan ... 36

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Departemen Pertanian mengungkapkan bahwa produktivitas padi secara nasional lebih dari 10 tahun terakhir cenderung melandai. Laju peningkatan produksi padi nasional hanya 0.2% meskipun produktivitas lahan dalam 4 tahun terakhir meningkat menjadi 1% per tahun, sementara luas panen turun 0.9%. Produksi padi secara nasional pada tahun 2007 sebanyak 57.1 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan luas areal panen 12.1 juta hektar dan produktivitas 4.7 ton per hektar (BPS, 2008).

Produktivitas yang melandai dan cenderung menurun menyebabkan Indonesia perlu meningkatkan produksi padi. Salah satu cara meningkatkan produksi padi adalah penggunaan padi tipe baru (PTB). Program perakitan PTB diinisiasi oleh International Rice Research Institut (IRRI) sejak tahun 1989. Balai Penelitian Padi (Balitpa) di Indonesia telah merintis pembentukan PTB sejak tahun 1995 tetapi baru diintensifkan pada tahun 2000 (Las, 2003).

Padi tipe baru (PTB) memiliki sifat penting antara lain (a) jumlah anakan sedang (9-12 batang) dan semuanya produktif, (b) malai lebih panjang dan lebat (200-300 butir gabah/malai), (c) batang besar dan kokoh, (d) persentase gabah isi besar (90%), (e) daun tegak, tebal, dan hijau tua, (f) sistem perakaran dalam dan banyak, tinggi tanaman sedang/pendek (100-110 cm), (g) umur genjah (110-120 hari), (h) potensi hasil mencapai 20% lebih tinggi dari varietas unggul lainnya seperti IR 64, Way Apo Buru, Ciherang, dan Membramo (Abdullah et al., 2006).

Sejak tahun 1999, Laboratorium Pemuliaan Tanaman Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB telah melakukan penelitian dalam rangka merakit varietas PTB. Seleksi dan observasi telah dilakukan terhadap galur-galur yang berpotensi sebagai PTB sehingga saat ini telah diperoleh galur harapan PTB berdaya hasil lebih tinggi dari varietas unggul baru. Galur tersebut masih terus diuji daya hasilnya di berbagai daerah (Putra, 2008).

Galur PTB memiliki malai yang lebat tetapi jumlah anakannya lebih sedikit. Penelitian PTB di Kabupaten Bandung hasilnya 211 butir/malai dan 10 anakan (Sumiyati, 2007), di Kabupaten Cilacap 179 butir/malai dan 10 anakan

(Cempaka, 2007), di Subang 228 butir/malai dan 12 anakan (Indriani, 2007), di Kabupaten Sukabumi 254 butir/malai dan 11 anakan (Nurhidayah, 2007). Variatas IR 64 memiliki malai yang kurang lebat tetapi jumlah anakannya lebih tinggi dibandingkan galur-galur PTB. Di Kabupaten Bandung hasilnya 115 gabah/malai dan 16 anakan (Sumiyati, 2007), di Kabupaten Cilacap 110 butir/malai dan 15 anakan (Cempaka, 2007), di Kabupaten Sukabumi 145 butir/malai dan 18 anakan (Nurhidayah, 2007).

Kelebatan malai yang dimiliki PTB apabila didukung dengan jumlah anakan yang dapat kembali mendekati jumlah anakan IR 64 maka produktivitas PTB ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan varietas unggul yang sudah banyak ditanam petani. Produktivitas juga meningkat apabila jumlah anakan dalam satu hektar dapat ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan jumlah anakan dalam satu hektar adalah dengan budidaya SRI (System of Rice Intensification) (Wardana et al., 2005).

Pengertian SRI di Indonesia yaitu usahatani padi sawah irigasi secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman, dan air melalui pemberdayaan lokal kelompok dan kearifan lokal serta berbasis pada kaidah ramah lingkungan. Secara umum SRI menganjurkan untuk menanam bibit berumur 8-15 hari. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan tanaman dalam memproduksi anakan dan akar sehingga jumlah anakan meningkat (Wardana et al., 2005). Hasil uji coba SRI di Sukamandi adalah 6.2 ton/ha pada musim kemarau dan 8.2 ton/ha pada musim penghujan. Hasil penelitian di Lombok NTB, hasilnya 9 ton/ha dibanding penanaman konvensional 4-5 ton/ha (Sato, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian SRI maka galur PTB ingin dicoba ditanam dengan SRI sehingga dapat diketahui perilaku dan potensi produksi galur tersebut. Budidaya SRI diharapkan mampu meningkatkan jumlah anakan per hektar galur PTB tetapi kelebatan malainya tidak berkurang sehingga produktivitasnya meningkat.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hasil galur harapan padi sawah tipe baru dengan menggunakan teknik budidaya SRI.

Hipotesis

1. Teknik budidaya SRI mampu meningkatkan jumlah anakan galur PTB. 2. Peningkatan jumlah anakan akan mereduksi jumlah gabah per malai galur

TINJAUAN PUSTAKA

Metode Pemuliaan Padi

Padi merupakan tanaman menyerbuk sendiri. Metode pemuliaan tanaman yang umum dipakai untuk menyeleksi padi hasil persilangan adalah metode pedigree, metode bulk, serta metode back cross. Seluruh keragaman genetik yang timbul di generasi kedua (F2) diamati dengan cermat dan dipilih hanya tanaman-tanaman yang menonjol pertumbuhannya, turunan selanjutnya diseleksi lagi generasi berikutnya sampai mencapai kemurnian genetik. Seleksi tersebut disebut metode pedigree (Harahap et al., 1993).

Dibandingkan dengan metode pedigree, seleksi padi dengan metode bulk sangat sederhana, mudah, tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak, dan penurunan segregasinya yang cepat dengan biaya sedikit lebih murah. Metode bulk dimulai dengan mengumpulkan benih yang dipanen pada generasi kedua (F2) dan tiap generasi berikutnya dicampur (bulk). Pada generasi F5 dan F6 dilakukan seleksi yaitu pada saat segregasi dianggap berakhir (Poehlman dan Sleeper, 1995). Back cross digunakan untuk memperbaiki sifat pada varietas unggul. Metode ini efektif apabila sifat yang ditransfer dari varietas donor ke varietas recurrent (varietas yang akan diperbaiki) mudah diamati di lapang maupun di laboratorium. Setelah 3-4 kali silang balik maka sifat recurrent dan donor akan muncul (Poehlman dan Sleeper, 1995).

Galur merupakan setiap tanaman hasil seleksi. Galur ditanam per baris dengan menyisipkan varietas standar di antara beberapa barisan galur (head to row) untuk melihat keragaan galur hasil seleksi. Setelah ditanam per individu dalam metode bulk 2-3 musim kemudian diuji daya hasil dan adaptasinya dengan Uji Daya Hasil Pendahuluan (UDHP) dan Uji Daya Hasil Lanjutan (UDHL). Galur yang hasilnya lebih tinggi daripada varietas pembanding dirilis menjadi varietas unggul baru (Poehlman dan Sleeper, 1995).

Padi Tipe Baru

Program PTB diinisiasi oleh International Rice Research Institut (IRRI) sejak tahun 1988. Materi genetik yang digunakan sebagai tetua persilangan adalah varietas introduksi, varietas lokal Indonesia, dan padi liar (Las, 2003). Varietas

lokal yang digunakan antara lain varietas Jimbrug, Bali Ontjer, Gundil Kuning, Soponyono, Ketan Lombok, Gajah Wangkal, dan Sengkeru (Cempaka, 2007).

Balai Penelitian Padi (Balitpa) telah merintis pembentukan PTB sejak tahun 1995 namun baru diintensifkan pada tahun 2000 (Las, 2003). Penelitian pemuliaan padi di Indonesia berhasil mengidentifikasi varietas padi Indica yang mempunyai sifat yang diperlukan untuk membentuk tipe tanaman ideal seperti batang besar, malai lebat, pengisian biji baik, serta ketahanan terhadap hama dan penyakit (Abdullah et al., 2006).

Padi tipe baru (PTB) memiliki sifat penting antara lain (a) jumlah anakan sedang (9-12 batang) dan semuanya produktif, (b) malai lebih panjang dan lebat (200-300 butir gabah/malai), (c) batang besar dan kokoh, (d) persentase gabah isi besar (90%), (e) daun tegak, tebal, dan hijau tua, (f) sistem perakaran dalam dan banyak, tinggi tanaman sedang/pendek (100-110 cm), (g) umur genjah (110-120 hari), (h) potensi hasil mencapai 20% lebih tinggi dari varietas unggul lainnya seperti IR 64, Way Apo Buru, Ciherang, dan Membramo (Abdullah et al., 2006).

Anakan pada PTB semua produktif karena tidak ada anakan yang terlambat (late tiller) sehingga semua anakan hampir sama besar dan tingginya. Anakan yang seragam besar dan tingginya memungkinkan untuk menghasilkan fotosintat yang banyak yang akan masuk ke dalam bulir padi. Anakan terlambat mempunyai kemampuan yang kecil untuk mendapatkan metabolik daripada anakan yang lebih dulu ada (Wu et al., 1998).

Saat ini telah dihasilkan varietas dan sejumlah galur PTB dalam beberapa generasi. Galur-galur yang telah mempunyai sifat padi tipe baru akan mempunyai potensi hasil yang lebih tinggi daripada varietas padi unggul. Fatmawati adalah varietas padi tipe baru yang pertama kali dirilis di Indonesia tahun 2003. Varietas ini memiliki karakter malai lebat, 300-400 butir per malai dan potensi produksi 8 ton/ha. Nilai potensi produksi ini lebih tinggi 13% dari varietas Ciherang dan 4-32% lebih tinggi dari varietas IR 64. Beberapa karakter dari varietas tersebut masih perlu diperbaiki antara lain: gabah hampa yang relatif tinggi, mudah rontok, beras berbentuk bulat dan mengandung butir hampa, serta kurang tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri (Abdullah et al., 2006).

Sejak tahun 1999, Laboratorium Pemuliaan Tanaman Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB telah melakukan penelitian dalam rangka merakit varietas padi sawah tipe baru (PTB). Seleksi dan observasi telah dilakukan terhadap galur-galur yang berpotensi sebagai padi tipe baru sehingga saat ini telah diperoleh galur-galur harapan PTB berdaya hasil lebih tinggi dari varietas unggul baru. Galur-galur harapan tersebut masih terus diuji daya hasilnya di berbagai daerah (Putra, 2008).

Galur PTB IPB yang telah dirakit dan diuji di beberapa daerah adalah galur IPB97-F-13-1-1. Daya hasil galur IPB97-F-13-1-1 di Kabupaten Bandung adalah 8.9 ton/ha (Sumiyati, 2007), di Kabupaten Cilacap 6.6 ton/ha (Cempaka, 2007), di Subang 4.5 (Indriani, 2007), dan di Kabupaten Sukabumi 8.0 ton/ha (Nurhidayah, 2007) gabah kering giling (GKG). Daya hasil galur IPB97-F-20-2-1, IPB102-F-46-2-1, IPB102-F-92-1-1 berturut-turut 8.7 ton/ha, 8.8 ton/ha, 8.6 ton/ha GKG di Kabupaten Luwu Timur dan 8.7 ton/ha, 8.1 ton/ha, 9.9 ton/ha GKG di Pinrang, Sulawesi Selatan (Putra, 2008).

System of Rice Intensification (SRI)

System of Rice Intensification (SRI) dikembangkan di Madagaskar pada awal tahun 1980 oleh Fr Henri de Laulaine, S.J. Tahun 1990 dibentuk Association Tefy Sains (ATS), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malagasy untuk memperkenalkan SRI. Tahun 1994 Cornell International Institut for Food, Agriculture and Development (CIIFAD), mulai bekerjasama dengan Tefy Sains untuk memperkenalkan SRI di Madagaskar Timur yang didukung US Agency for International Development. Model SRI juga telah diuji di berbagai negara seperti India, Bangladesh, Srilanka, Filipina, Vietnam, China, dan Indonesia (Wardana et al., 2005).

Uji coba pola/teknik SRI pertama di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Sukamandi Jawa Barat pada musim kemarau 1999 dengan hasil 6.2 ton/ha dan pada musim penghujan 1999/2000 menghasilkan padi rata-rata 8.2 ton/ha (Sato, 2007). Budidaya SRI juga telah diterapkan di beberapa kabupaten di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Irian (Papua) (Kuswara,

2003). Pengertian SRI di Indonesia yaitu usahatani padi sawah irigasi secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman, dan air melalui pemberdayaan lokal kelompok dan kearifan lokal serta berbasis pada kaidah ramah lingkungan (Wardana et al., 2005).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif memperkenalkan SRI antara lain VECO dan MEDCO Foundation. LSM tersebut telah merencanakan pengembangan 10.000 hektar padi organik. LSM tersebut juga merencanakan pengembangan padi keseluruhan 400 ribu hektar di seluruh Indonesia (Balai Penelitian Padi, 2007).

Menurut Wardana et al. (2005) terdapat beberapa komponen penting dalam penerapan SRI, yaitu meliputi:

1. Bibit dipindah lapangan (transplantasi) lebih awal (bibit muda), yaitu berumur 8-15 hari. Transplantasi pada saat bibit muda dapat mengurangi guncangan dan meningkatkan kemampuan tanaman dalam memproduksi batang dan akar selama pertumbuhan vegetatif, sehingga anakan yang muncul lebih banyak jumlahnya dalam satu rumpun maupun bulir padi yang dihasilkan oleh malai, untuk mendapatkan jumlah anakan dan pertumbuhan akar yang maksimum.

2. Bibit ditanam satu-satu agar tanaman memiliki cukup ruang untuk menyebar dan memperdalam perakaran. Tanaman tidak bersaing terlalu ketat untuk memperoleh ruang tumbuh, cahaya, atau hara sehingga sistem perakaran menjadi sangat baik.

3. Jarak tanam lebar (25 cm x 25 cm) agar akar tanaman tidak terlalu berkompetisi dan mempunyai cukup ruang sehingga sistem perakan menjadi sangat baik.

4. Irigasi berselang. Budidaya SRI menganjurkan teknik irigasi berselang agar tercipta kondisi perakaran yang teroksidasi untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendapatkan akar tanaman yang panjang dan lebat. Kondisi tidak tergenangi hanya dipertahankan selama pertumbuhan vegetatif. Setelah pembungaan, sawah digenangi air 1-3 cm. Petak dikeringkan mulai 25 hari sebelum panen.

5. Pendangiran dianjurkan 2-3 kali dengan menggunakan gasrok/landak untuk membersihkan gulma, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi tanah.

6. Bahan organik (kompos) untuk memperbaiki struktur tanah agar padi dapat tumbuh baik dan hara tersuplai kepada tanaman secara baik.

Penerapan SRI oleh petani di Madagaskar dalam periode 1980-1990 mampu mencapai hasil padi sebanyak 10-15 ton/ha sedangkan produksi secara konvensional hanya mencapai 2 ton/ha. Namun demikian, hasil penelitian IRRI di China dan Filipina tidak menemukan tambahan hasil yang nyata dari penerapan SRI. Hal ini diduga akibat kesalahan dalam pengolahan data (Wardana et al., 2005).

Budidaya SRI terus berkembang di Indonesia meskipun dengan istilah yang berbeda. Budidaya SRI di Kabupaten Lima Puluh Kota berkembang sebagai model tanam padi sebatang dengan hasil 8.0 ton/ha sedangkan dengan tanam padi secara konvensional hasilnya hanya 4.0 ton/ha (Wardana et al., 2005)). Hasil penelitian Pusat Penelitian Pertanian di Puyung, Lombok, NTB, metode SRI memberikan hasil rata-rata 9 ton/ha dibanding penanaman konvensional yang hanya mencapai 4-5 ton/ha (Sato, 2007). Metode SRI organik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencapai rata-rata produksi 10-12 ton/ha (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2007). Sejak tahun 2002 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat telah mengembangkan metode SRI dengan hasil 13 ton gabah per hektar atau setara 6 ton beras (Balai Penelitian Padi, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian Wardana et al. (2005) di Kabupaten Garut dan Ciamis, bahwa pada awal penerapan pola SRI terjadi penurunan produktivitas, terutama pada tanah-tanah yang memiliki kesuburan yang rendah. Penurunan produksi mencapai 30-35%. Namun melalui pemberian kompos yang kontinyu, produktivitas secara bertahap meningkat. Peningkatan produktivitas pada umumnya terjadi karena jumlah anakan padi lebih banyak. Model SRI mampu menghemat saprodi berupa benih, pupuk, dan insektisida tetapi boros dalam penggunaan kompos. Kurangnya ketersediaan pupuk kompos merupakan kendala bagi pengembangan SRI. Pemakaian tenaga kerja dalam model SRI lebih banyak dibandingkan dengan cara konvensional. Perbedaan penggunaan tenaga

kerja mencapai 20-35 HOK. Perbedaan penggunaan tenaga kerja tersebut disebabkan oleh kegiatan yang intensif dalam pengendalian gulma, pengaturan air, pengendalian hama, persemaian di besek (baki), dan pembuatan kompos.

Kendala yang akan dihadapi pada saat pengembangan SRI pada skala luas terkait ketersediaan bahan baku kompos untuk pembuatan pupuk organik, kebutuhan terhadap jumlah tenaga kerja untuk tanam yang sangat terbatas, penanganan hasil produksi, dan pasar beras organik. Kendala teknis juga dialami pada saat tanam bibit muda, tanam dangkal, dan penanaman sebatang yang menjadi risiko paling besar terutama saat turun hujan atau lahan sedang tergenang sehingga harus dilakukan penyulaman, serta penambahan tenaga kerja saat terjadi serangan OPT (Wardana et al., 2005).

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2008 - April 2009 di Desa Tunggalroso, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 galur harapan padi sawah tipe baru dan satu varietas unggul sebagai pembanding (Tabel 1).

Tabel 1. Galur-galur PTB yang Diuji dan Varietas Pembanding

No Genotipe Tetua Persilangan

1 IPB 97-F-13-1-1 Fatmawati x IPB6-d-10s-1-1-1 2 IPB 97-F-20-2-1 Fatmawati x IPB6-d-10s-1-1-1 3 IPB 97-F-44-2-1 Fatmawati x IPB6-d-10s-1-1-1 4 IPB 102-F-46-2-1 IPB6-d-10s-1-1-1 x Fatmawati 5 IPB 102-F-92-1-1 IPB6-d-10s-1-1-1 x Fatmawati

6 IR 64 IR5657/IR2061

Pemupukan pertama yaitu pupuk N yang diberikan dalam bentuk phonska sebanyak 250 kg/ha (500 g/petak) ditambah urea sebanyak 18 kg/ha (36 g/petak) serta pupuk K yang diberikan dalam bentuk KCl sebanyak 37,5 kg/ha (75 g/petak). Pemupukan kedua adalah pupuk N dalam bentuk urea sebanyak 100 kg/ha (200 g/petak). Pemupukan ketiga adalah pupuk N dalam bentuk urea sebanyak 50 kg/ha (100 g/petak). Pestisida Score 250 EC, Buldok 25 EC, dan Fastac. Alat yang digunakan merupakan alat-alat yang umum dipakai dalam budidaya tanaman padi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split-plot). Teknik budidaya (M) sebagai petak utama dan genotipe (G) sebagai anak petak, dilakukan sebanyak tiga ulangan. Galur harapan padi sawah tipe baru yang diuji ada lima dan satu varietas sebagai kontrol yang masing-masing diulang tiga kali,

terdiri dari 18 satuan percobaan untuk setiap teknik budidaya, sehingga seluruhnya 36 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan ditanam dalam petakan yang berukuran 4 m x 5 m.

Model rancangan yang digunakan adalah: Yijk : µ + αk + Mi + (αM)ik + Gj + (MG)ij + εijk Keterangan:

Yijk : Respon pengamatan µ : Nilai tengah umum

αk : Pengaruh aditif ulangan ke-k (k=1,2,3)

Mi : Pengaruh teknik budidaya petak utama ke-i (i=1,2,3) (αM)ik : Pengaruh budidaya tersarang dalam ulangan

Gj : Pengaruh genotipe anak petak ke-j (j=1,2,...,6)

(MG)ij : Pengaruh interaksi antara teknik budidaya dan genotipe εijk : Pengaruh galat percobaan

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam percobaan ini adalah analisis ragam. Bila uji F pada analisis ragam menunjukkan berbeda nyata pada taraf nyata 5% atau 1% maka uji statistik selanjutnya adalah uji jarak berganda duncan (Duncan Multiple Range Test) pada taraf 5%.

Pelaksanaan Penelitian

Lahan diolah dengan traktor. Seminggu kemudian sebagian lahan digunakan sebagai tempat persemaian dengan ukuran 1 m x 2 m untuk setiap genotipe. Pemupukan persemaian dilakukan pada saat bibit berumur 5 hari setelah semai (HSS) dengan pupuk urea 500 g per bedengan pada bibit untuk budidaya biasa (umur bibit 21 HSS). Persemaian SRI diberi pupuk kandang 500 g per bedengan setelah benih ditebar.

Pencabutan bibit untuk budidaya biasa dilakukan setelah berumur 21 HSS (Gambar 1) kemudian bibit tiap genotipe ditanam dalam petak berukuran 4 m x 5 m. Jumlah bibit per lubang tanam yaitu tiga bibit dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. Budidaya SRI menggunakan bibit berumur 11 HSS (Gambar 1) kemudian

bibit tiap genotipe ditanam dalam petak berukuran 4 m x 5 m. Jumlah bibit per lubang tanam yaitu satu bibit per lubang dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. Penyulaman dilakukan pada saat tanaman berumur 7-10 hari setelah tanam (HST).

Gambar 1. Bibit Umur 11 HSS (Kiri) dan Umur 21 HSS (Kanan)

Pemupukan tanaman dilakukan sebanyak tiga kali. Pemupukan pertama dilakukan saat tanaman berumur 5 HST, pemupukan kedua saat tanaman berumur 4 minggu setelah tanam (MST), dan pemupukan ketiga saat tanaman berumur 7 MST. Pemupukan pada budidaya biasa maupun SRI menggunakan dosis dan jenis pupuk yang sama.

Pemupukan pertama yaitu pupuk N yang diberikan dalam bentuk phonska sebanyak 250 kg/ha (500 g/petak) ditambah urea sebanyak 18 kg/ha (36 g/petak) dan pupuk K yang diberikan dalam bentuk KCl sebanyak 37,5 kg/ha (75 g/petak). Pemupukan kedua adalah pupuk N dalam bentuk urea sebanyak 100 kg/ha (200 g/petak). Pemupukan ketiga adalah pupuk N dalam bentuk urea sebanyak 50 kg/ha (100 g/petak). Pupuk ditimbang per petak kemudian ditebar langsung secara merata pada petakan.

Pemeliharaan tanaman mencakup 3 hal, yaitu pengambilan keong mas, pengendalian gulma, dan pengendalian hama penyakit. Pengambilan keong mas dilakukan sehari sebelum tanam. Penyiangan gulma secara manual dilakukan pada umur 3 MST dan 6 MST. Pengendalian hama penyakit dengan pestisida dilakukan pada 9 dan 11 MST. Pestisida yang digunakan yaitu Buldok 25EC, Fastac, dan Score dengan dosis 1.5 cc/liter (sesuai rekomendasi). Pengairan dilakukan sesuai

turun tidaknya hujan (pengairan berselang untuk SRI tidak terlaksana karena sistem irigasi yang digunakan masih irigasi semi teknis).

Pertanaman pada budidaya biasa dipanen pada umur 115 HSS kecuali galur IPB102-F-92-1-1 dipanen umur 121 HSS. Pertanaman pada SRI dipanen pada umur 123 HSS kecuali galur IPB102-F-92-1-1 dipanen umur 128 HSS. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong pangkal batang menggunakan arit/sabit. Padi yang telah dipanen kemudian dirontok dengan cara dibanting atau digebot (Gambar 2). Gabah yang telah dirontok kemudian dijemur ± 2 hari (6 jam per hari) dan dibersihkan dari kotoran serta gabah hampa kemudian ditimbang untuk melihat potensi hasil bersih gabah kering giling.

Gambar 2. Proses Panen dengan Cara Digebot

Pengamatan

1. Pengamatan produksi berdasarkan hasil panen ubinan:

Produksi gabah kering giling (GKG) ditimbang dari gabah yang telah dijemur sampai kering giling kemudian dikonversi ke ton/ha.

2. Pengamatan karakter pada tanaman contoh: A. Karakter vegetatif

- Tinggi tanaman, diukur mulai dari pangkal batang hingga ujung daun tertinggi.

- Panjang batang.

- Panjang dan lebar daun bendera. - Panjang dan lebar helai daun.

- Jumlah anakan, dihitung anakan padi pada setiap tanaman contoh.

B. Karakter generatif

- Umur berbunga yaitu pada saat 80% pertanaman berbunga.

- Umur panen (90-95% malai telah menguning atau umur panen dari tiap galur/varietas pembanding).

- Jumlah anakan produktif, dihitung dari anakan yang menghasilkan malai dari tiap tanaman contoh.

- Panjang malai.

- Jumlah gabah/malai, jumlah gabah isi/malai dan persentase gabah hampa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

Tanah lokasi penelitian di Desa Tunggalroso, Kebumen, Jawa Tengah mempunyai tekstur tanah liat berdebu dan pH agak masam, kadar C organik, N total dan C/N ratio termasuk rendah. Kandungan P (P2O5 Bray I) (ppm) adalah sangat rendah. Kandungan Ca, Mg, K, dan Na (me/100g) (N NH4Oac pH 7.0) masing-masing termasuk sangat tinggi, tinggi, sedang, dan sedang. Kapasitas tukar kation (KTK) termasuk tinggi. Secara umum, tanah percobaan mempunyai kadar N rendah, kadar P sangat rendah, dan kadar K rendah-sedang (Tabel 2). Tabel 2. Hasil Analisis Pendahuluan Tanah

Jenis Analisis Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Pasir (%) 7.15 liat 5.14 liat 5.75 liat

Debu (%) 32.74 berdebu 35.83 berdebu 30.23 berdebu

Liat (%) 60.11 59.03 64.02 pH H2O 5.7 AM 5.7 AM 5.6 AM pH KCl 4.8 4.8 4.7 N-Total (%) 0.16 R 0.13 R 0.17 R C-Organik (%) 1.52 R 1.12 R 1.44 R C/N 10 R 9 R 8 R P2O5 Bray I (ppm) 4 SR 3 SR 3.4 SR K (me/100g) 0.41 S 0.29 R 0.31 S Ca (me/100g) 24.3 ST 22.2 ST 22.5 ST Mg (me/100g) 9.5 ST 6.47 T 4.9 T Na (me/100g) 0.72 S 0.63 S 0.65 S KTK (me/100g) 33.43 T 34.89 T 33.61 T KB (%) 100 ST 84.81 ST 84.38 ST

Keterangan: KTK (kapasitas tukar kation), KB (kejenuhan basa), AM (agak masam), R (rendah), SR (sangat rendah), S (sedang), ST (sangat tinggi), T (tinggi),

Kondisi pertanaman pada teknik budidaya biasa baik tetapi jika dibandingkan dengan kondisi pertanaman petani di sekitar petakan, pertumbuhan tanaman terhambat. Hal ini diduga karena dosis pupuk N yang diaplikasikan lebih sedikit (115 kg N/ha) dibandingkan petani (120 kg N/ha) dan juga tanah percobaan memiliki kandungan N yang rendah (Tabel 2). Setelah 1 HST, pertanaman pada budidaya biasa sudah terlihat tegar tetapi pada SRI belum

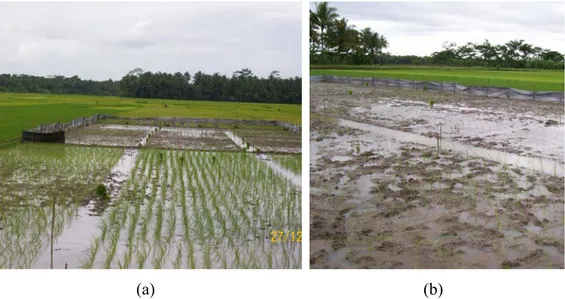

terlihat karena bibit yang digunakan kecil dan ditanam satu bibit per lubang (Gambar 3). Kondisi pertanaman pada SRI setelah 20 HST terlihat stagnan (tidak menunjukkan adanya pertumbuhan) selama ± 2 minggu, diduga hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah anakan (jumlah anakan dengan budidaya SRI tidak terlalu meningkat dibandingkan dengan budidaya biasa).

(a) (b)

Gambar 3. Kondisi Pertanaman pada Umur 1 HST: (a) Budidaya Biasa (b) SRI Galur IPB102-F-92-1-1 pada budidaya SRI terserang hama tikus (Rattus argentiventer) karena umur panennya paling lama sehingga pertanaman petani di sekitar petak penelitian sudah dipanen. Tingkat serangan hama tikus pada galur tersebut cukup berat dan menyebabkan banyak rumpun tanaman yang patah. Pengendalian hama tikus dilakukan dengan pemasangan pagar plastik di sekeliling petak percobaan (Gambar 4).

Gambar 4. Pemasangan Plastik untuk Mengendalikan Hama Tikus Galur IPB102-F-46-2-1 pada budidaya biasa terserang penyakit hawar daun bakteri (HDB) pada akhir pertumbuhan vegetatif (Gambar 5). Serangan HDB menyebabkan galur tersebut memiliki persentase gabah hampa yang paling tinggi tetapi pada budidaya SRI galur tersebut tidak terserang HDB. Hal ini diduga karena kondisi pertanaman pada SRI memiliki ruang yang cukup lebar dibandingkan budidaya biasa sehingga tidak lembab. Hawar daun bakteri mudah menyebar saat kondisi pertanaman cukup rapat dan lembab.

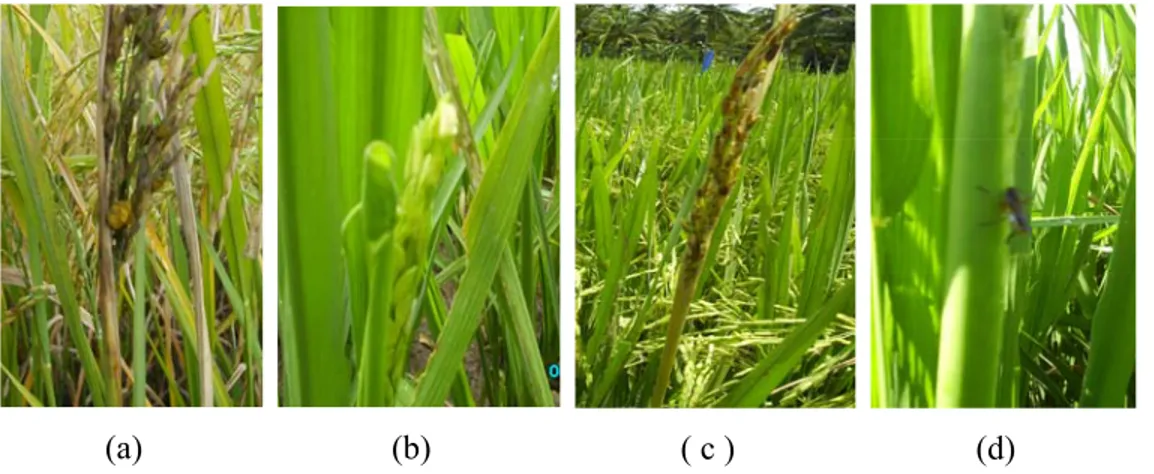

Gambar 5. Galur IPB102-F-46-2-1 yang Terserang Hawar Daun Bakteri Hama dan penyakit yang menyerang pertanaman terlihat pada Gambar 6. Pertanaman pada budidaya SRI terserang walang sangit sehingga menyebabkan persentase gabah hampa menjadi cukup tinggi.

(a) (b) ( c ) (d)

Gambar 6. Hama Penyakit pada Padi: (a) Jamur (b) Kerdil Hampa (ragged stunt) (c) Busuk Pelepah (sheath rot) (d) Walang Sangit (rice bug)

Analisis Ragam

Berdasarkan Uji F tampak perbedaan antar genotipe pada karakter yang diamati tetapi tidak tampak perbedaan antar budidaya biasa dan SRI kecuali karakter panjang helai daun, jumlah gabah total/malai, dan jumlah gabah isi/malai (Tabel 3). Koefisien keragaman (KK) dari karakter-karakter yang diuji cukup rendah kecuali karakter persentase gabah hampa. Nilai koefisien keragaman menunjukkan tingkat ketepatan dengan perlakuan yang diperbandingkan. Semakin tinggi nilai KK, semakin rendah keandalan suatu percobaan. Nilai KK dari pertumbuhan dan komponen hasil dikatakan rendah apabila tidak lebih dari 20% pada percobaan lapangan (Gomez dan Gomez, 1995).

Tabel 3. Hasil Analisis Uji F dan Koefisien Keragaman Beberapa Karakter Agronomi Galur-galur yang Diuji dan Varietas Pembanding

Karakter Hasil Uji F Kk

(%) Genotipe Budidaya Interaksi

Tinggi tanaman ** tn tn 3.51

Panjang batang ** tn * 4.66

Panjang daun bendera ** tn tn 7.11

Lebar daun bendera ** tn tn 6.14

Panjang helai daun ** * tn 6.71

Lebar helai daun ** tn tn 12.25

Jumlah anakan total ** tn ** 6.83

Jumlah anakan produktif ** tn ** 9.08

Jumlah gabah total ** * tn 8.23

Jumlah gabah isi ** * tn 10.74

Persen gabah hampa ** tn * 22.68

Bobot seribu butir ** tn * 2.53

Panjang malai ** tn tn 4.23

Umur berbunga ** tn tn 2.41

Umur panen ** tn tn 1.66

Produksi ** tn ** 7.79

Produksi Gabah Kering Giling

Data daya hasil galur yang diuji dan varietas pembanding diperoleh dari hasil panen ubinan, yaitu memanen semua rumpun kecuali tanaman pinggir. Bobot gabah kering giling (GKG) diperoleh dari hasil panen ubinan yang telah dirontok dan dibersihkan dari pengotornya kemudian dijemur dua hari (6 jam per hari). Setelah itu ditimbang dan dikonversi ke ton/ha (Tabel 4).

Tabel 4. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) Galur-galur yang Diuji dan Varietas Pembanding

No Genotipe

Budidaya Biasa Rataan

Budidaya SRI Rataan U1 U2 U3 U1 U2 U3 --- ton/ha --- 1 IPB97-F-13-1-1 5.5 5.5 5.4 5.5 3.8 3.4 4.2 3.8 2 IPB97-F-20-2-1 5.9 5.5 5.2 5.5 3.8 3.5 4.3 3.9 3 IPB97-F-44-2-1 5.5 5.3 4.9 5.2 3.4 4.0 4.9 4.1 4 IPB102-F-46-2-1 4.3 3.8 4.2 4.1 a 3.7 3.5 5.2 4.1 a 5 IPB102-F-92-1-1 5.2 4.9 4.6 4.9 4.5 5.3 5.9 5.2 6 IR 64 6.1 5.5 5.2 5.6 4.6 3.4 4.1 4.0 Rataan 5.4 5.1 4.9 5.1 3.9 3.8 4.8 4.2

a = berbeda nyata dari varietas pembanding pada uji DMRT taraf 5%

Daya hasil varietas IR 64 yang biasa diperoleh petani di tempat penelitian adalah 4.9 ton/ha GKG. Rataan GKG varietas IR 64 pada budidaya biasa lebih tinggi 14% tetapi pada SRI lebih rendah 18% daripada daya hasil yang biasa diperoleh petani. Rataan daya hasil varietas IR 64 yang lebih tinggi pada budidaya biasa daripada pada budidaya SRI karena jumlah anakan pada budidaya biasa lebih tinggi tetapi persentase gabah hampanya lebih rendah. Varietas IR 64 pada budidaya biasa memiliki 18 anakan produktif dengan persentase gabah hampa 8.5% sedangkan pada SRI memiliki 16 anakan produktif dengan persentase gabah hampa mencapai 15%.

Perlakuan budidaya tidak berpengaruh nyata terhadap daya hasil galur yang diuji dan varietas pembanding. Hal ini berarti rataan daya hasil pada budidaya biasa hampir sama dengan rataan daya hasil pada SRI (Tabel 4).

Berdasarkan pengamatan di lapang, ada galur yang berpotensi memiliki rataan daya hasil yang lebih tinggi yaitu galur IPB102-F-92-1-1 pada budidaya SRI. Galur IPB102-F-92-1-1 memiliki selisih produksi 1200 kg GKG dari varietas pembandingnya.

Interaksi antara genotipe dan budidaya terlihat berpengaruh terhadap daya hasil GKG. Rataan daya hasil tertinggi diperoleh apabila galur IPB97-F-13-1-1 dan IPB20-F-2-1 ditanam dengan budidaya biasa.

Galur IPB102-F-46-2-1 memiliki rataan daya hasil yang lebih rendah daripada varietas pembanding. Rendahnya rataan daya hasil pada galur tersebut disebabkan galur tersebut rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri sehingga persentase gabah hampa galur tersebut mencapai 27-39%. Hawar daun bakteri (HDB) merupakan penyakit bakteri yang tersebar luas dan menurunkan hasil sampai 36% (Syam et al., 2007).

Galur IPB 97-F-13-1-1 memiliki produksi 6.6 ton/ha di Kabupaten Cilacap dengan jumlah gabah isi 112 butir/malai (Cempaka, 2007), di Kabupaten Bandung 8.9 ton/ha dengan jumlah gabah isi 171 butir/malai (Sumiyati, 2007), dan di Kabupaten Sukabumi 8.0 ton/ha dengan jumlah gabah isi 216 butir/malai (Nurhidayah, 2007). Galur IPB97-F-13-1-1 di Kabupaten Subang hasilnya hanya 4.5 ton/ha dengan jumlah gabah isi 200 butir/malai (Indriani, 2007) atau lebih rendah dari hasil galur tersebut di Desa Tunggalroso, Kebumen, Jawa Tengah.

Menurut Putra (2008) galur IPB97-F-20-2-1 memiliki produksi 8.7 ton/ha di Pinrang dengan jumlah gabah isi 165 butir/malai dan 8.7 ton/ha di Luwu Timur dengan jumlah gabah isi 166 butir/malai. Galur IPB102-F-46-2-1 memiliki produksi 8.8 ton/ha di Pinrang dengan jumlah gabah isi 178 butir/malai dan 8.1 ton/ha di Luwu Timur dengan jumlah gabah isi 155 butir/malai. Galur IPB102-F-92-1-1 memiliki produksi 8.6 ton/ha di Pinrang dengan jumlah gabah isi 177 butir/malai dan 9.9 ton/ha di Luwu Timur dengan jumlah gabah isi 132 butir/malai. Produksi galur-galur tersebut di Pinrang dan Luwu Timur jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan produksi di Desa Tunggalroso, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang hanya berkisar antara 4.1-5.5 ton/ha (budidaya biasa) dan 3.8-5.2 ton/ha (budidaya SRI).

Karakter Vegetatif dan Generatif

Karakter tinggi tanaman, panjang batang, panjang dan lebar daun bendera, panjang dan lebar helai daun diamati sehari sebelum panen dengan mengambil rataan dari 3 rumpun tanaman contoh setiap genotipe per ulangan (Tabel 5).

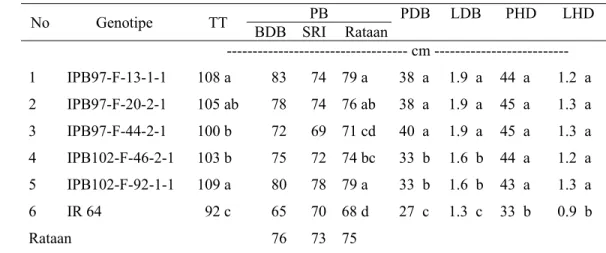

Tabel 5. Nilai Rataan Beberapa Karakter Galur-galur yang Diuji dan Varietas

Pembanding No Genotipe TT PB PDB LDB PHD LHD BDB SRI Rataan --- cm --- 1 IPB97-F-13-1-1 108 a 83 74 79 a 38 a 1.9 a 44 a 1.2 a 2 IPB97-F-20-2-1 105 ab 78 74 76 ab 38 a 1.9 a 45 a 1.3 a 3 IPB97-F-44-2-1 100 b 72 69 71 cd 40 a 1.9 a 45 a 1.3 a 4 IPB102-F-46-2-1 103 b 75 72 74 bc 33 b 1.6 b 44 a 1.2 a 5 IPB102-F-92-1-1 109 a 80 78 79 a 33 b 1.6 b 43 a 1.3 a 6 IR 64 92 c 65 70 68 d 27 c 1.3 c 33 b 0.9 b Rataan 76 73 75

Keterangan: rataan dengan huruf yang sama pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%. BDB: budidaya biasa, SRI: budidaya SRI. TT: tinggi tanaman, PB: panjang batang, PDB: panjang daun bendera, LBD: lebar daun bendera, PHD: panjang helai daun, LHD: lebar helai daun.

Karakter tinggi tanaman galur yang diuji nyata lebih tinggi daripada varietas pembanding (Gambar 7). Menurut Abdullah et al. (2006) PTB memiliki tinggi tanaman sedang/pendek (100-110 cm) sehinggga galur-galur yang diuji sesuai dengan ciri-ciri PTB. Panjang batang galur yang diuji hampir sama dengan varietas pembanding kecuali galur IPB97-F-13-1-1 dan galur IPB102-F-92-1-1.

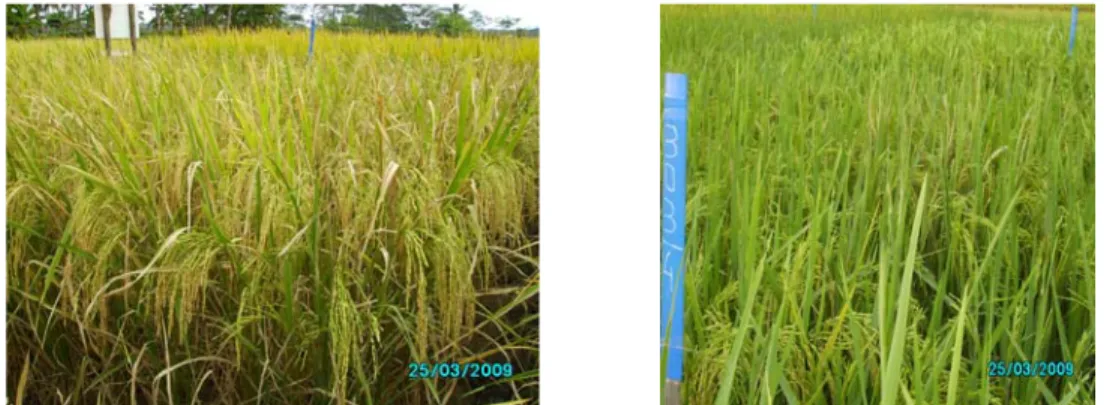

Gambar 7. Perbandingan Tinggi Tanaman Galur yang Diuji (Kanan) dan Varietas Pembanding (Kiri)

Daun bendera dan helai daun galur-galur yang diuji nyata lebih panjang dan lebih lebar daripada varietas pembanding. Daun bendera yang panjang dan tegak dapat mengurangi serangan hama burung dan dapat menyerap cahaya matahari lebih tinggi (Makarim et al., 2004).

Beberapa karakter agronomi yang diamati pada fase generatif diantaranya umur berbunga, umur panen, dan bobot seribu butir (Tabel 6). Vergara dalam Sumiyati (2007) menyatakan bahwa padi siap dipanen pada saat 90% bulir padi menguning. Galur IPB102-F-46-2-1 dan galur IPB102-F-92-1-1 memiliki umur berbunga dan umur panen yang lebih lambat daripada varietas pembanding.

Galur yang memiliki bobot seribu butir paling rendah adalah galur IPB102-F-46-2-1. Menurut Khush dalam Sumiyati (2007), bobot seribu butir yang ideal adalah 25 gram. Gabah yang besar dan memiliki tingkat pengapuran yang tinggi memiliki harga jual yang lebih rendah.

Tabel 6. Nilai Rataan Umur Berbunga (UB), Umur Panen (UP), dan Bobot Seribu Butir (BSB) Galur-galur yang Diuji dan Varietas Pembanding

No Genotipe UB UP BSB BDB SRI Rataan --- HSS --- --- g --- 1 IPB97-F-13-1-1 76 c 112 c 29 28 29 a 2 IPB97-F-20-2-1 76 c 112 c 30 28 29 a 3 IPB97-F-44-2-1 77 c 113 c 28 27 28 b 4 IPB102-F-46-2-1 80 b 116 b 26 25 25 c 5 IPB102-F-92-1-1 86 a 122 a 27 28 28 b 6 IR 64 77 c 113 c 28 27 27 b Rataan 28 27 28

Keterangan: rataan dengan huruf yang sama pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%. BDB: budidaya biasa, SRI: budidaya SRI, HSS: hari setelah semai.

Teknik budidaya berpengaruh nyata terhadap karakter umur berbunga dan umur panen pada galur yang diuji (Gambar 8) maupun varietas pembanding (Gambar 9). Pertanaman pada budidaya biasa dipanen pada umur 115 HSS tetapi pada waktu yang sama, pertanaman pada SRI pengisian malai belum selesai. Hal

ini menyebabkan panen tidak bisa dilakukan serentak pada semua petak percobaan. Pertanaman SRI dipanen saat berumur 123 HSS sehingga mengalami serangan walang sangit yang cukup berat.

Gambar 8. Galur IPB102-F-46-2-1 pada Budidaya Biasa (Kiri) dan SRI (Kanan)

Gambar 9. Varietas IR 64 pada Budidaya Biasa (Kiri) dan SRI (Kanan)

Galur yang paling lambat berbunga dan paling lambat panen adalah galur IPB102-F-92-1-1. Galur tersebut mengalami serangan tikus yang cukup berat karena padi di sekitar lahan penelitian sudah dipanen semua sehingga banyak rumpun yang patah saat dipanen (Gambar 10).

Pengamatan komponen hasil yang dilakukan saat panen meliputi panjang malai, jumlah gabah per malai, jumlah gabah isi, dan persentase gabah hampa. Hasil yang diperoleh merupakan rataan dari 15 malai yang diambil dari tiga malai yang dianggap mewakili dari lima rumpun tanaman contoh (Tabel 7).

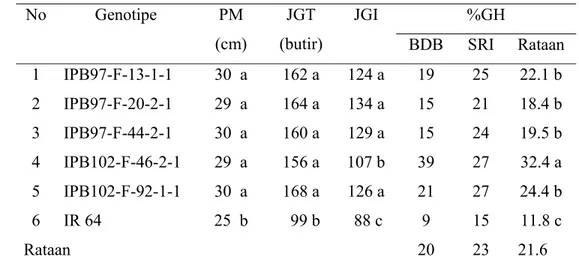

Tabel 7. Nilai Rataan Komponen Hasil Galur-galur yang Diuji dan Varietas Pembanding No Genotipe PM (cm) JGT (butir) JGI %GH BDB SRI Rataan 1 IPB97-F-13-1-1 30 a 162 a 124 a 19 25 22.1 b 2 IPB97-F-20-2-1 29 a 164 a 134 a 15 21 18.4 b 3 IPB97-F-44-2-1 30 a 160 a 129 a 15 24 19.5 b 4 IPB102-F-46-2-1 29 a 156 a 107 b 39 27 32.4 a 5 IPB102-F-92-1-1 30 a 168 a 126 a 21 27 24.4 b 6 IR 64 25 b 99 b 88 c 9 15 11.8 c Rataan 20 23 21.6

Keterangan: rataan dengan huruf yang sama pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%. BDB: budidaya biasa, SRI: budidaya SRI. PM: Panjang Malai, JGT: Jumlah Gabah Total, JGI: Jumlah Gabah Isi, dan %GH: Persen Gabah Hampa.

Galur yang diuji memiliki malai lebih panjang daripada varietas pembanding. Malai yang panjang akan disertai dengan jumlah gabah/malai yang banyak (Gambar 11).

Galur yang diuji dengan budidaya SRI memiliki malai yang panjang tetapi disertai jumlah gabah hampa yang lebih banyak Hal ini disebabkan adanya serangan walang sangit dan penyakit busuk pelepah walaupun sudah dilakukan pengendalian. Walang sangit menyerang pertanaman saat kondisi masak susu dengan cara menghisap bulirnya sehingga bulir hampa. Serangan penyakit busuk pelepah (leher malai patah) menyebabkan unsur hara tidak sampai ke bulir sehingga bulir menjadi hampa.

Komponen hasil berupa jumlah anakan dan jumlah anakan produktif diperoleh dari rata-rata 5 rumpun tanaman contoh. Galur yang diuji memiliki jumlah anakan yang lebih rendah daripada varietas pembanding (Tabel 8). Hal ini sesuai dengan karakter PTB yaitu memiliki jumlah anakan sedang (9-12 anakan) (Abdullah, et al., 2006). Jumlah anakan yang banyak menyebabkan fotosintat kurang efektif untuk pengisian malai karena lebih banyak digunakan untuk pembentukan anakan (Matsushima dalam Sumiyati, 2007).

Jumlah anakan produktif pada budidaya biasa dan SRI hampir sama. Galur-galur yang diuji memiliki jumlah anakan produktif yang nyata lebih rendah daripada varietas pembanding (Tabel 8). Berdasarkan pengamatan di lapang, pada galur-galur tersebut ada anakan yang baru tumbuh saat menjelang panen sehingga malainya belum keluar.

Tabel 8. Nilai Rataan Jumlah Anakan Total (JAT) dan Jumlah Anakan Produktif (JAP) Galur-galur yang Diuji dan Varietas Pembanding

No Genotipe JAT JAP

BDB SRI rataan BDB SRI Rataan batang ---1 IPB97-F-13-1-1 9 12 10 d 9 11 10 b 2 IPB97-F-20-2-1 10 12 11 cd 9 11 10 b 3 IPB97-F-44-2-1 10 13 11 bcd 9 11 10 b 4 IPB102-F-46-2-1 10 14 12 bc 9 13 11 b 5 IPB102-F-92-1-1 13 11 12 b 12 11 11 b 6 IR 64 18 17 17 a 18 16 17 a Rataan 12 13 12 11 12 12

Keterangan: rataan dengan huruf yang sama pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%. BDB: budidaya biasa, SRI: budidaya SRI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan pelaksanaan penelitian, pemberian perlakuan budidaya SRI tidak terlaksana dengan optimum sesuai kaidah SRI sehingga informasi pengaruh perlakuan cara budidaya belum dapat diperoleh dengan baik. Perlakuan galur dapat terlaksana sesuai tujuan penelitian.

2. Teknik budidaya tidak berpengaruh nyata terhadap produksi gabah kering giling. Akan tetapi galur IPB102-F-92-1-1 dengan SRI memiliki potensi hasil 5.2 ton/ha (30% lebih tinggi daripada varietas IR 64) yaitu 4.0 ton/ha.

3. Daya hasil galur IPB97-F-13-1-1, IPB97-F-20-2-1, IPB97-F-44-2-1, IPB102-F-46-2-1, IPB102-F-92-1-1, IR 64 adalah 5.5 ton/ha, 5.5 ton/ha, 5.2 ton/ha, 4.1 ton/ha, 4.9 ton/ha, 5.6 ton/ha pada budidaya biasa.

4. Daya hasil IPB97-F-13-1-1, IPB97-F-20-2-1, IPB97-F-44-2-1, IPB102-F-46-2-1, IPB102-F-92-1-1, IR-64 adalah 3.8 ton/ha, 3.9 ton/ha, 4.1 ton/ha, 4.1 ton/ha, 5.2 ton/ha, 4.0 ton/ha pada budidaya SRI.

5. Rata-rata hasil pada budidaya biasa 5.1 ton/ha dan 4.2 ton/ha pada SRI.

6. Budidaya SRI tidak meningkatkan jumlah anakan galur-galur PTB. Akan tetapi jumlah gabah per malai pada budidaya SRI lebih banyak dibandingkan pada budidaya biasa. Jumlah gabah pada budidaya SRI 166 butir/malai sedangkan pada budidaya biasa 137 butir/malai.

7. Terdapat interaksi antara genotipe dan teknik budidaya pada karakter-karakter: panjang batang tertinggi apabila galur IPB97-F-13-1-1 ditanam dengan budidaya biasa, jumlah anakan total tertinggi apabila galur IPB102-F-46-2-1 ditanam dengan budidaya SRI, jumlah anakan produktif tertinggi apabila galur IPB102-F-46-2-1 ditanam dengan budidaya SRI, persen gabah hampa tertinggi apabila galur IPB102-F-46-2-1 ditanam dengan budidaya biasa, bobot seribu butir tertinggi apabila galur IPB97-F-20-2-1 ditanam dengan budidaya biasa, dan produksi gabah kering giling (GKG) tertinggi apabila galur IPB97-F-13-1-1 dan IPB97-F-20-2-1 ditanam dengan budidaya biasa.

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian yang sama tetapi dengan budidaya SRI yang optimum (pengairan intermiten terlaksana dengan optimal, SRI organik) dan aplikasi teknologi budidaya seperti jarak tanam legowo agar menghasilkan anakan lebih banyak sehingga meningkatkan produksi.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis pupuk spesifik lokasi dan tingkat ketahanan galur terhadap hama dan penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, B., Suwarno, B.Kusnanto, S. Hadis. 2006. Pembentukan galur padi sawah tipe baru. http://www.biogen.litbang.deptan.go.id. [10 November 2008].

Anugrah, I.S., Sumedi, I.P. Wardana. 2005. Gagasan dan implementasi System Of Rice Intensification (SRI) dalam kegiatan Budidaya Padi Ekologis (BPE). http://setjen.deptan.go.id. [10 November 2008].

Balai Penelitian Padi. 2007. Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah irigasi. http://bbpadi.litbang.deptan.go.id. [30 Maret 2008].

Biro Pusat Statistik. 2007. Produksi padi. http://bps.go.id. [30 Maret 2008].

Cempaka, I.G. 2007. Uji Daya Hasil Lanjutan Galur Harapan Padi Sawah Tipe Baru (Oryza sativa L.) di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Skripsi. Program Studi Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Gomez, K.A dan A.A Gomez. 1995. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian. E. Sjamsudin dan J.S. Bahasjah (Penerjemah). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 698 hal. Terjemahan dari: Statistical Procedures for Agricultural Research).

Harahap, Z. dan T.S. Silitonga. 1993. Perbaikan Varietas Padi. Dalam M. Ismunadji (Ed.). Padi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.

Indriani, R. 2007. Uji Daya Hasil Lanjutan Galur Harapan Padi Sawah Tipe Baru (Oryza sativa L.) di Blanakan, Subang. Skripsi. Program Studi Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Kuswara. 2003. Dasar gagasan dan praktek tanam padi metode SRI-Pertanian Ekologis.Yayasan Field Indonesia. http://setjen.deptan.go.id [10 November 2008].

Las, I dan B. Abdullah. 2003. Padi tipe baru dan padi hibrida mendukung ketahanan pangan. http://www.litbang.deptan.go.id. [10 November 2008]. Makarim, A. K., I. Las, A. M. Fagi, I. N. Widiarta, dan D Pasaribu. 2004. Padi

Tipe Baru: Budidaya dengan Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu. Balai Penelitian Padi. Subang. 48 hal.

Nurhidayah, W.S. 2007. Uji Daya Hasil Lanjutan Galur Harapan Padi Sawah Tipe Baru (Oryza sativa L.) di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Skripsi. Program Studi Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Pemerintah Kabupaten Cianjur. 2007. Kepala negara ajak masyarakat kembangkan padi SRI organik. http://www.cianjur.go.id. [10 November 2008].

Poehlman, J.M. and D.A. Sleeper. 1995. Breeding Field Crops. 4th edition. Van Montsroad Reinhaid.New York.

Putra, T.E. 2008. Uji Daya Hasil Lanjutan Galur Harapan Padi Sawah Tipe Baru (Oryza sativa L.) di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Skripsi. Program Studi Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sato, S. 2007. SRI mampu tingkatkan produksi padi nasional. http://www.kapanlagi.com. [10 November 2008].

Sumiyati. 2007. Uji Daya Hasil Lanjut (UDHL) Galur Harapan Padi Sawah (Oryza sativa L.) Tipe Baru di Kabupaten Bandung. Skripsi. Program Studi Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Syam, M., Supartono, Hermanto, D. Wuryandari. 2007. Masalah Lapang Hama Penyakit Hara Pada Padi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. 78 hal

Wu, G., L.T. Wilson, A.M. Mc Lung. 1998. Contribution of rice tiller to dry matter accumulation and yield. Agronomy Journal 90:323-327.

Lampiran 1. Hasil Analisis Ragam Karakter Tinggi Tanaman Sumber Keragaman Db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 9.38 4.69 0.36 0.70 tn Budidaya 1 29.05 29.05 0.38 0.60 tn Ul (budidaya) 2 152.06 76.03 5.88 0.01 ** Genotipe 5 1187.90 237.58 18.37 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 159.52 31.90 2.47 0.07 tn Galat 20 258.62 12.93 Umum 35 1796.53 kk = 3.51%

Lampiran 2. Hasil Analisis Ragam Karakter Panjang Batang Sumber Keragaman Db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 15.85 7.93 0.67 0.53 tn Budidaya 1 58.77 58.77 1.03 0.42 tn Ul (budidaya) 2 114.23 57.11 4.79 0.02 * Genotipe 5 640.14 128.03 10.74 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 176.35 35.27 2.96 0.04 * Galat 20 238.32 11.92 Umum 35 1243.66 kk = 4.66%

Lampiran 3. Hasil Analisis Ragam Karakter Panjang Daun Bendera Sumber Keragaman db JK KT F hitung Pr > F Ulangan 2 61.75 30.87 4.92 0.02 * Budidaya 1 55.41 55.41 10.65 0.08 tn Ul (budidaya) 2 10.41 5.20 0.83 0.45 tn Genotipe 5 722.96 144.59 23.04 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 33.36 6.67 1.06 0.41 tn Galat 20 125.53 6.28 Umum 35 1009.42 kk =7.11%

Lampiran 4. Hasil Analisis Ragam Karakter Lebar Daun bendera Sumber Keragaman db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 0.07 0.04 3.33 0.06 tn Budidaya 1 0.01 0.01 1.20 0.39 tn Ul (budidaya) 2 0.02 0.01 1.16 0.34 tn Genotipe 5 1.82 0.36 33.88 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 0.06 0.01 1.04 0.42 tn Galat 20 0.22 0.01 Umum 35 2.21 kk =6.14%

Lampiran 5. Hasil Analisis Ragam Karakter Panjang Helai Daun Sumber Keragaman db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 2.25 1.12 0.14 0.87 tn Budidaya 1 539.30 539.30 30.00 0.03 * Ul (budidaya) 2 35.96 17.98 2.19 0.14 tn Genotipe 5 666.49 133.30 16.22 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 61.03 12.21 1.49 0.24 tn Galat 20 164.38 8.22 Umum 35 1469.40 kk = 6.71%

Lampiran 6. Hasil Analisis Ragam Karakter Lebar Helai Daun Sumber Keragaman db JK KT F hitung Pr > F Ulangan 2 0.09 0.05 2.03 0.16 tn Budidaya 1 0.01 0.01 0.65 0.50 tn Ul (budidaya) 2 0.03 0.02 0.75 0.49 tn Genotipe 5 0.58 0.12 5.14 0.00 ** Genotipe*budidaya 5 0.03 0.01 0.26 0.93 tn Galat 20 0.45 0.02 Umum 35 1.20 kk = 12.25%

Lampiran 7. Hasil Analisis Ragam Karakter Jumlah Anakan Total Sumber Keragaman db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 0.17 0.08 0.12 0.89 tn Budidaya 1 20.25 20.25 2.36 0.26 tn Ul (budidaya) 2 17.17 8.58 12.26 0.00 ** Genotipe 5 187.25 37.45 53.50 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 41.92 8.38 11.98 <.0001 ** Galat 20 14.00 0.70 Umum 35 280.75 kk = 6.83%

Lampiran 8. Hasil Analisis Ragam Karakter Jumlah Anakan Produktif Sumber Keragaman db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 1.06 0.53 0.48 0.62 tn Budidaya 1 10.03 10.03 2.60 0.25 tn Ul (budidaya) 2 7.72 3.86 3.53 0.05 * Genotipe 5 211.14 42.23 38.58 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 29.14 5.83 5.32 0.00 ** Galat 20 21.89 1.09 Umum 35 280.97 kk = 9.08 %

Lampiran 9. Hasil Analisis Ragam Karakter Jumlah Gabah Total Sumber Keragaman db JK KT F hitung Pr > F Ulangan 2 74.06 37.03 0.24 0.79 tn Budidaya 1 7921.00 7921.00 66.70 0.01 ** Ul (budidaya) 2 237.50 118.75 0.76 0.48 tn Genotipe 5 20106.89 4021.38 25.89 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 905.00 181.00 1.17 0.36 tn Galat 20 3106.44 155.32 Umum 35 32350.89 kk = 8.23%

Lampiran 10. Hasil Analisis Ragam Karakter Jumlah Gabah Isi Sumber Keragaman db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 385.39 192.69 1.20 0.32 tn Budidaya 1 2635.11 2635.11 19.11 0.05 * Ul (budidaya) 2 275.72 137.86 0.86 0.44 tn Genotipe 5 8998.89 1799.78 11.24 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 1078.89 215.78 1.35 0.29 tn Galat 20 3202.22 160.11 Umum 35 16576.22 kk = 10.74%

Lampiran 11. Hasil Analisis Ragam Karakter Persentase Gabah Hampa Sumber Keragaman db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 55.74 27.87 1.18 0.33 tn Budidaya 1 136.50 136.50 9.92 0.09 tn Ul (budidaya) 2 27.52 13.76 0.58 0.57 tn Genotipe 5 1407.94 281.59 11.93 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 374.82 74.96 3.18 0.03 * Galat 20 471.95 23.60 Umum 35 2474.48 kk = 22.68%

Lampiran 12. Hasil Analisis Ragam Karakter Panjang Malai Sumber Keragaman db JK KT F hitung Pr > F Ulangan 2 0.50 0.25 0.17 0.84 tn Budidaya 1 1.78 1.78 1.49 0.35 tn Ul (budidaya) 2 2.39 1.19 0.82 0.45 tn Genotipe 5 118.33 23.67 16.26 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 10.89 2.18 1.50 0.24 tn Galat 20 29.11 1.46 Umum 35 163.00 kk = 4.23%

Lampiran 13. Hasil Analisis Ragam Karakter Umur Berbunga Sumber Keragaman db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 2.67 1.33 0.37 0.69 tn Budidaya 1 6.25 6.25 1.56 0.34 tn Ul (budidaya) 2 8.00 4.00 1.11 0.35 tn Genotipe 5 459.92 91.98 25.55 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 9.92 1.98 0.55 0.74 tn Galat 20 72.00 3.60 Umum 35 558.75 kk = 2.41%

Lampiran 14. Hasil Analisis Ragam Karakter Umur Panen Sumber Keragaman db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 2.67 1.33 0.37 0.69 tn Budidaya 1 6.25 6.25 1.56 0.34 tn Ul (budidaya) 2 8.00 4.00 1.11 0.35 tn Genotipe 5 459.92 91.98 25.55 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 9.92 1.98 0.55 0.74 tn Galat 20 72.00 3.60 Umum 35 558.75 kk = 1.66%

Lampiran 15. Hasil Analisis Ragam Karakter Produksi Sumber Keragaman db JK KT F hitung Pr > F Ulangan 2 0.86 0.43 3.24 0.06 tn Budidaya 1 8.03 8.03 5.52 0.14 tn Ul (budidaya) 2 2.91 1.46 11.02 0.00 ** Genotipe 5 2.92 0.58 4.43 0.01 ** Genotipe*budidaya 5 6.08 1.22 9.21 0.00 ** Galat 20 2.64 0.13 Umum 35 23.44 Kk = 7.79%

Lampiran 16. Hasil Analisis Ragam Karakter Bobot seribu butir Sumber Keragaman db JK KT hitung F Pr > F Ulangan 2 0.17 0.08 0.17 0.84 tn Budidaya 1 13.44 13.44 3.64 0.20 tn Ul (budidaya) 2 7.39 3.69 7.56 0.00 ** Genotipe 5 63.33 12.67 25.91 <.0001 ** Genotipe*budidaya 5 7.89 1.58 3.23 0.03 * Galat 20 9.78 0.49 Umum 35 102.00 kk = 2.53%

U

BUDIDAYA SRI BUDIDAYA BIASA

1 6 4 1 2 4 1 6 5 2 2 3 2 5 3 2 5 6 2 5 6 1 5 4 3 4 5 6 3 1 3 4 3 4 6 1

Ulangan 3 Ulangan 2 Ulangan 1 Ulangan 3 Ulangan 2 Ulangan 1

Lampiran 17. Tata Letak Percobaan