BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan Das terbesar di Jawa Barat dengan luas 6.080 km2 dan panjang 286,60 km. Sungai Citarum merupakan tempat bermuaranya anak-anak sungai yang saat ini sudah mulai tercemar dengan berbagai kegiatan. Anak-anak sungai yang bermuara di Sungai Citarum antara lain Sungai Cirasea, Cikacembang, Cipadaulun, Citarik, Cikijing, Cipamokolan, Cisangkuy, Cisuminta dan Cibaligo yang merupakan sungai-sungai dengan kategori ”tercemar berat” (BPLHD Kabupaten Bandung, 2006). Berdasarkan hasil analisis kualitas sungai Cirasea dan Cisangkuy pada awal tahun 2007, tampak bahwa konsentrasi logam berat yaitu kadmium, krom total, dan nikel cukup tinggi (BPLHD Kabupaten Bandung, 2007).

Sungai Citarum dimanfaatkan untuk berbagai aspek kehidupan seperti irigasi pertanian, budidaya perikanan, kegiatan industri, pengembangan pariwisata, dan sebagai sumber air baku air minum bagi masyarakat Jawa Barat serta DKI Jakarta. Pada DAS Citarum ini bermukim kurang lebih 11.255 juta penduduk dengan jumlah industri lebih dari 1000 industri yang sekaligus sebagai sumber pencemaran dominan pada Sungai Citarum (Hadisantosa, 2006). Peranan strategis Sungai Citarum adalah di Sungai Citarum dibangun tiga waduk besar (cascade

dam) yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur (Waduk Ir. H.

Juanda) untuk berbagai kepentingan seperti sumber air minum dan habitat ikan yang digunakan sebagai bahan pangan. Dengan berbagai kegiatan saat ini Sungai Citarum telah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas.

2. 1 Kualitas Air

Air merupakan unsur yang mempunyai peran utama dalam kehidupan di bumi ini. Air dikenal sebagai sumber daya yang terbarukan, namun dari sudut kualitas maupun kuantitas membutuhkan upaya dan waktu untuk dapat berlangsung baik.

Kriteria dan standar kualitas air didasarkan atas : keberadaan logam dan logam berat, anorganik, tingkat toksisitas, dan teremisinya pencemar ke lingkungan. Air adalah pelarut yang baik, oleh sebab itu di dalamnya paling tidak terlarut sejumlah kecil zat-zat anorganik dan organik. Dengan kata lain, tidak ada air yang benar-benar murni dan hal ini menyebabkan dalam setiap analisis air ditemukan zat-zat terlarut (Setiadi, 1993).

Disamping itu, penambahan berbagai zat dalam perjalanan daur hidrologi menyebabkan air tidak murni lagi. Zat-zat itu disebut sebagai zat pengotor atau

impuritues. Jika sejumlah air sudah terkotori, maka dalam perjalannya air akan

membawa zat-zat pengotor itu ke lingkungan. Bukan tidak mungkin ketika akar tanaman menyerap air dan mineral-mineral, zat-zat pengotor itu ikut terserap ke dalam tanaman sehingga dapat menyebabkan kualitas dari tanaman menjadi buruk.

Di Indonesia, didapat Undang-undang No. 11/1974 dan PP No. 22/1982 yang mengatur pemanfaatan air beserta sumbernya yang diprioritaskan bagi keperluan air minum, rumah tangga, pertahanan-keamanan, peribadatan, dan keperluan sosial. Sedangkan irigasi, industri, ketenagaan, pertambangan, dan lain-lainnya termasuk prioritas berikutnya. Dalam kenyataannya, sektor pertanian merupakan pengguna air terbesar. Oleh sebab itu, kuantitas dan kualitas air yang akan digunakan untuk sektor pertanian benar-benar harus terjamin karena erat kaitannya dengan masalah kesehatan.

Kualitas air adalah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kehidupan biota air. Variabel-variabel tersebut meliputi : sifat fisika (warna, kekeruhan, dan temperatur) dan sifat kimia (kandungan oksigen, karbondioksida, pH, amoniak, dan alkalinitas).

2. 1. 1 Temperatur

Temperatur air berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan biota air. Temperatur air yang tidak cocok, misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat menyebabkan biota air tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Cahyono, 2000 dalam Triastutiningrum, 2005). Perubahan suhu yang mendadak berpengaruh buruk pada kehidupan biota air terutama ikan. Perubahan suhu secara tiba-tiba dapat menyebabkan ikan stres dan menimbulkan kematian (Arie, 1998). Temperatur air yang cocok untuk pertumbuhan ikan adalah berkisar antara 150C - 30oC dan perbedaan suhu antara siang dan malam kurang dari 50C.

2. 1. 2 Derajat Keasaman (pH)

Secara alamiah, pH dipengaruhi oleh konsentrasi karbondioksida dan senyawa yang bersifat asam (Arie, 1998 dalam Triastutiningrum, 2005). Derajat keasaman (pH) air sangat mempengaruhi pertumbuhan biota air. Derajat keasaman air yang sangat rendah atau sangat asam dapat menyebabkan kematian biota air (ikan) dengan gejala gerakannya tidak teratur, tutup insang bergerak sangat aktif dan berenang sangat cepat di permukaan air. Perairan yang asam juga berpengaruh terhadap nafsu makan ikan, selera makan ikan menjadi berkurang. Keadaan air yang sangat basa juga dapat menyebabkan pertumbuhan ikan terhambat.

Kisaran derajat keasaman air yang cocok untuk budidaya ikan adalah antara 7 – 8. Namun, beberapa jenis ikan masih dapat hidup pada pH air antara 5 – 11. (Cahyono, 2000 dalam Triastutiningrum, 2005).

2. 1. 3 Kandungan Oksigen

Oksigen sangat diperlukan untuk pernafasan dan metabolisme ikan dan jasad-jasad renik dalam air. Kandungan oksigen yang tidak mencukupi kebutuhan ikan dan biota lainnya dapat menyebabkan penurunan daya hidup ikan. Kandungan

oksigen terlarut dalam air yang cocok untuk kehidupan dan pertumbuhan ikan gurami adalah lebih dari 5 ppm, untuk ikan nila lebih dari 3 ppm (Cahyono, 2000 dalam Triastutiningrum, 2005).

Suhu sangat mempengaruhi tingkat kelarutan oksigen dalam air. Pada suhu tinggi, oksigen yang larut sangat rendah karena molekul-molekul air mengembang. Kondisi ini tidak memberikan tempat bagi oksigen. Pada suhu rendah, kandungan oksigen lebih tinggi karena molekul-molekul air mengerut. Kondisi ini akan memberikan tempat bagi oksigen sehingga ikan akan hidup dengan baik.

Oksigen dalam air digunakan ikan dan organisme air lainnya untuk bernafas. Dari proses bernafas ini dihasilkan karbondioksida (CO2). Kandungan oksigen dalam air sangat bertentangan dengan kandungan karbondioksida. Saat oksigen rendah biasanya karbondioksidanya tinggi, demikian sebaliknya. Terkadang ikan dapat hidup walaupun kondisi oksigennya rendah asalkan tidak berlangsung lama. Bila kondisi ini berlangsung lama, ikan akan terganggu hidupnya. Biasanya ikan dapat merasakan setiap perubahan kandungan karbondioksida dalam air walaupun kecil. Biasanya ikan akan menghindari daerah yang kandungan karbondioksidanya tinggi. Pada pemeliharaan ikan secara intensif, kandungan karbondioksida yang aman harus kurang dari 5 mg/l air (Arie, 1998 dalam Triastutiningrum, 2005).

2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam (seperti punggung bukit atau gunung) maupun batas buatan (seperti jalan atau tanggul), dimana air hujan yang turun di wilayah tersebut memberikan kontribusi pada aliran sungai yang bersangkutan. Menurut kamus Webster, DAS adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh pemisah topografi, yang berfungsi menampung air yang menerima hujan, menyimpan, dan

mengalirkannya ke sungai yang bersangkutan, dan seterusnya ke danau atau laut (Suripin, 2004 dalam Triastutiningrum, 2005).

DAS merupakan suatu ekosistem dimana di dalamnya terjadi suatu proses interaksi antara faktor-faktor nonbiotik, biotik, dan manusia (Suripin, 2004 dalam Triastutiningrum, 2005). Sistem ekosistem tersebut mempunyai sifat tertentu, yang dipengaruhi jumlah dan jenis komponen yang menyusunnya. Besar-kecilnya ukuran ekosistem tergantung pada sudut pandang dan batas yang diberikan pada ekosistem tersebut (Asdak, 2004).

Ekosistem suatu DAS merupakan bagian yang amat penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap DAS yang bersangkutan. Aktifitas di dalam DAS, yang menyebabkan perubahan ekosistem, misalnya perubahan tata guna lahan, khususnya di daerah hulu, dapat memberikan dampak pada daerah hilir sungai yang bersangkutan, berupa perubahan fluktuasi debit air dan kandungan sedimen serta material terlarut lainnya (Suripin, 2004 dalam Triastutiningrum, 2005). Dalam pengelolaan suatu DAS, daerah hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisika melalui daur hidrologi (Asdak, 2004). Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu ekosistem yang berpotensi besar untuk mengalami polusi atau pencemaran. Pencemaran dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kawasan ini, yaitu kegiatan pertanian, transportasi, industri, rumah tangga, dan lain sebagainya. Komponen utama dari DAS yang berpotensi untuk tercemar adalah badan air dan sedimen (tanah), yang selanjutnya akan berpengaruh pula terhadap kualitas pertanian dan makhluk hidup yang berinteraksi dengan komponen-komponen yang ada dalam sistem daerah aliran sungai atau daerah yang dipengaruhinya.

Sumber pencemar DAS dapat berupa pencemaran titik atau Point Source (PS)

Pollutants, yakni sumber-sumber polutan yang dapat ditentukan dengan jelas

darimana titik atau daerah asalnya, misalnya polutan yang dihasilkan dari kegiatan industri dan pertambangan. Sunber pencemar yang kedua adalah pencemaran

garis atau Non Point Source (NPS) Pollutants, yakni sumber-sumber polutan yang sulit untuk dikenali secara pasti darimana titik atau daerah polutan tersebut berasal. Bahan pencemar yang berasal dari kegiatan pertanian digolongkan sebagai NPS.

Pencemaran di daerah aliran sungai ekosistem DAS dapat dibagi menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS, antara lain dari segi fungsi tata air. Adanya keterkaitan melalui daur hidrologi menyebabkan adanya pengaruh yang sangat besar dari daerah hulu terhadap daerah hilir. Perubahan penggunaan lahan yang dilakukan di DAS hulu, tidak hanya akan berdampak pada tempat kegiatan berlangsung (daerah hulu), tetapi juga akan berdampak pada daerah hilir diantaranya dalam bentuk perubahan (fluktuasi) debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran air. Dalam hubungannya dengan pencemaran di DAS, aliran air mempunyai peranan yang sangat penting, karena aliran air (baik dalam bentuk aliran permukaan/surface run

off maupun aliran bawah permukaan/sub run off) merupakan agen atau media

utama pengangkutan, pemindahan, dan penyebaran bahan-bahan pencemar. Oleh karena itu pencemaran di DAS selain ditentukan oleh jumlah (ada tidaknya) bahan pencemar, juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar persen air yang jatuh dalam DAS yang berubah menjadi aliran permukaan dan berperan sebagai agen pembawa bahan-bahan pencemar. Sedimen yang terbawa oleh aliran permukaan juga merupakan agen utama pembawa/penyebar bahan-bahan pencemar di daerah aliran sungai. Material yang terangkut aliran permukaan bukan hanya berupa tanah (sedimen), namun disertai pula dengan unsur-unsur yang terkandung/terikat pada partikel-partikel tanah atau terlarut dalam air aliran permukaan. Banyaknya unsur hara yang hilang melalui pengerukan terkandung pada besarnya unsur hara yang terkandung dalam sedimen dan laju penerukan yang terjadi. Kandungan hara dalam sedimen umumnya lebih tinggi disbanding kandungan hara dalam tanah, karena dalam proses pengerukan terjadi selektivitas, yakni partikel tanah yang

terkeruk umumnya merupakan partikel-partikel halus seperti liat yang banyak mengikat unsur hara dan bahan organik tanah.

2. 3 Tata Guna Lahan dan Perubahan Tata Guna Lahan

Peningkatan populasi penduduk dalam suatu wilayah dapat menjadi suatu alasan untuk menggunakan dan/atau membuka suatu lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Hal demikian dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan terutama untuk daerah resapan air dan fungsi penampungan air hujan (danau dan sungai). Peningkatan populasi penduduk juga dapat berujung pada perluasan lahan untuk keperluan pertanian dan perkebunan sehingga akan terjadi pembukaan lahan hutan (Skole, 1992 dalam Hadisantosa, 2006). Sementara perkembangan jaman dan meningkatnya teknologi dapat juga menyebabkan perubahan tata guna lahan untuk tujuan yang tidak tepat. Sebagai gambaran, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akibat meningkatnya populasi penduduk, dapat menyebabkan peningkatan berbagai industri. Pada gilirannya, peningkatan dan pembangunan lahan industri akan menyebabkan perubahan lingkungan akibat pencemaran air, udara, dan tanah (Skole, 1992 dalam Hadisantosa, 2006).

Sumber Daya Alam utama yaitu tanah dan air pada dasarnya merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui, namun mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Kerusakan tanah disebabkan oleh : (1) kehilangan unsur hara dan bahan organic di daerah perakaran, (2) terkumpulnya garam di daerah perakaran, (3) penjenuhan tanah oleh air (waterlogging), dan (4) erosi. Kerusakan tanah oleh salah satu atau lebih proses tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman atau menghasilkan barang atau jasa (Riquier, 1977 dalam Suripin, 2004 dalam Triastutiningrum, 2005).

Dalam merencanakan tata guna lahan perlu diperhatikan sejumlah kondisi, antara lain tanah, air, iklim, dan sebagainya. Kegiatan manusia juga perlu menjadi

perhatian, baik dalam kehidupan sosial, maupun dalam kehidupan ekonomi. Pemanfaatan tata guna lahan harus ditentukan melalui pilihan terbaik dan tahapan perencanaan untuk menggunakan tanah bagi maksud tertentu (Jayadinata, 1999 dalam Hadisantosa, 2006). Dari faktor nilainya, Chapin menggolongkan lahan dan tanah dalam tiga kelompok, yaitu lahan yang mempunyai (Hadisantosa, 2006) :

1. Nilai keuntungan, yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi dan yang dapat dicapai dengan jual-beli di pasaran bebas.

2. Nilai kepentingan umum, yang berhubungan dengan pengaturan untuk masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat.

3. Nilai sosial, yang merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan dan ditentukan oleh penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, dan sebagainya.

2. 4 Pencemaran Badan Perairan

Sumber-sumber pencemaran pada badan air, terutama sumber pencemar logam berat dapat berasal dari :

1. Sumber alami.

Logam dapat ditemukan di setaip kerak bumi, dalam bebatuan, tanah, dan memasuki badan perairan secara alami melalui proses pelapukan dan erosi. 2. Sumber yang berasal dari industri

Proses industri terutama yang berkaitan dengan pertambangan, pembuatan barang dari logam, serta pelapisan logam, memberikan kontribusi yang besar pada terjadinya limbah yang mengandung logam berat. Bahan logam juga dimanfaatkan secara luas pada industri lain sebagai pigmen warna dalam pembuatan cat dan dye manufacture. Beberapa industri yang berpotensi dalam pencemaran logam, diantaranya adalah industri kulit, karet, tekstil, cat, dan kertas.

3. Buangan domestik

Buangan domestik mengandung logam dalam jumlah kecil. Kehadiran logam tersebut bisa berasal dari kosmetik atau pembersih.

4. Sumber pertanian

Logam pada buangan dari pertanian berasal dari penggunaan pestisida dan pupuk.

5. Pertambangan 6. Polusi udara

Hujan asam dengan kandungan beberapa trace elements dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran perairan oleh logam ketika masuk ke badan perairan.

Besar dampak pencemaran akibat limbah yang masuk dalam lingkungan perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (Sutamihardja, 1990 dalam Wardhani, 2005 dalam Lloyd, 1992) :

• Toksisitas zat pencemar

Daya racun zat pencemar logam terhadap organisme di perairan dapat diketahui melalui LC-50. LC-50 adalah kadar suatu zat dalam air yang mampu membunuh 50% hewan uji dalam waktu tertentu, waktu pengamatan adalah 48 jam atau 96 jam. Makin rendah LC-50, maka daya racun zat pencemar semakin tinggi.

• Konsentrasi zat pencemar

Tingginya konsentrasi zat pencemar pada badan air akan menyebabkan paparan zat pencemar yang tinggi pada makhluk hidup.

• Waktu kontak pencemar dan organisme

Waktu kontak dengan zat pencemar akan menentukan jumlah konsentrasi zat pencemar tersebut dalam tubuh organisme. Meskipun demikian, setiap organisme mempunyai respon yang berbeda terhadap zat pencemar. Saat terjadi paparan pada tingkat tertentu, ikan dan nekton mampu menghindar. Sebaliknya, bentik tidak dapat berpindah sebagaimana ikan. Namun, pada sungai dengan aliran deras, konsentrasi zat pencemar pada tubuh bentik akan lebih sedikit karena waktu kontaknya lebih singkat dibandingkan pada kondisi aliran lemah.

Kapasitas badan perairan sangat berperan dalam proses terjadinya pengenceran zat pencemar. Makin besar kapasitas sungai, maka kemampuan sungai untuk melakukan pengenceran semakin baik, sehingga dapat mengurangi sifat berbahaya dari pencemar pada sungai.

Selain faktor-faktor tersebut, intensitas pencemaran juga bergantung pada komposisi biologi yang ada pada lingkungan serta sifat-sifat fisik dan kimiawi media air itu sendiri.

2. 5 Logam Berat

Logam berat ialah logam dalam bentuk padat atau cair, yang mempunyai berat 5 gram/cm3 atau lebih, terletak di sudut kanan bawah sistem periodik, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap unsur belerang (S) dan biasanya bernomor atom 22 sampai 29, perioda 4 sampai 7 (Miettinen, 1977 dalam Marganof, 2003 dalam Tjokronegoro, 2007).

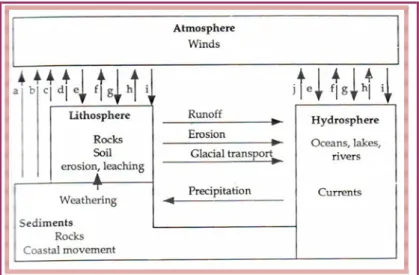

Logam berat dapat terjadi secara alamiah sebagai hasil dalam siklus biogeokimia. Logam berat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti kadmium digunakan dalam kegiatan elektroplating untuk mencegah terjadinya korosi, merkuri sulfida (sinabar) digunakan untuk menimbulkan warna merah pada kulit. Oleh sebab itu pencemaran logam berat dapat terjadi akibat kegiatan manusia. Gambar 2.1 berikut ini merupakan siklus biogeokimia logam di lingkungan.

Gambar 2.1 Siklus biogeokimia logam di lingkungan (Fergusson, 1990 dalam Oginawati, 2007)

a : aktivitas gunung berapi; b&c: aktivitas cuaca ; d : aerosol; e : terjatuh (solid); f: out gassing; g: absorpsi gas;h: penguapan; i : pengembunan; j: spray

Berdasarkan sifat kimia dan fisikanya, maka tingkat atau daya racun logam berat terhadap hewan air dapat diurutkan, dari tinggi ke rendah, sebagai berikut merkuri (Hg) > kadmium (Cd) > seng (Zn) > timbal (Pb) > krom (Cr) > nikel (Ni) > kobalt (Co) (Sutamihardja, et al. 1982 dalam Marganof, 2003 dalam Tjokronegoro, 2007). Logam berat merupakan salah satu komponen alami pada bumi yang tidak dapat didegradasi atau dihancurkan. Pada konsentrasi kecil, logam berat dapat memasuki tubuh melalui makanan, minuman, dan udara. Sebagai trace element, beberapa logam berat penting untuk mengatur metabolisme dalam tubuh manusia. Tetapi pada konsentrasi tinggi, logam ini berbahaya dan beracun karena cenderung mengalami bioakumulasi, yaitu kenaikkan konsentrasi bahan kimia dalam organisme seiring dengan waktu dibandingkan dengan konsentrasi di lingkungan.

Senyawa logam berat dalam makhluk hidup terakumulasi, terambil, dan tersimpan jauh lebih cepat daripada pemutusan antar senyawa atau diekskresikan. Menurut Darmono (1995), dalam tubuh makhluk hidup logam berat termasuk dalam trace

manusia menyebabkan beberapa akibat negatif, terutama kerusakan jaringan, khususnya oragn detoksifikasi dan ekskresi (hati dan ginjal). Beberapa logam bersifat karsinogenik, teratogenik, serta menyerang saraf sehingga dapat menyebabkan kelainan tingkah laku. Pada manusia yang mengkonsumsi ikan, urutan toksisitas logam dari tinggi ke rendah adalah Hg2+ > Cd2+ > Ag2+ > Ni2+ > Pb2+ > As2+ > Cr2+ > Sn2+ > Zn2+. Sedangkan berdasarkan toksisitasnya terhadap organisme air itu sendiri, urutan toksisitas dari tinggi ke rendah adalah Hg2+ > Ag2+ > Cu2+ > Zn2+ > Ni2+ > Pb2+ > Cd2+ > As3+ > Cr3+ > Sn2+ > Fe3+ > Mn2+ > Al3+ > Be2+ > Li+.

Beberapa logam termasuk ke dalam trace mineral esensial karena digunakan untuk aktivitas kerja sistem enzim misalnya Zn, Cu, Fe, dan beberapa unsur lainnya seperti Co, Mn, dan lain-lain. Beberapa logam bersifat non-esensial dan bersifat toksik terhadap makhluk hidup, misalnya Hg, Cd, dan Pb (Lenntech, 2005). Sebagaimana logam lainnya, logam berat merupakan elemen yang dapat melepas satu atau lebih elektron dan menjadi kation dalam air. Beberapa karakteristik logam adalah sebagai berikut: (Soemirat, 2005) reflektivitas tinggi, mempunyai kilau logam, konduktivitas listrik tinggi, konduktivitas termal tinggi, dan mempunyai kekuatan dan kelenturan.

Logam dikelompokkan menjadi logam berat dan logam ringan, logam esensial dan tidak esensial bagi kehidupan, serta logam trace mineral dan yang bukan

trace mineral. Logam masuk ke tubuh manusia melalui inhalasi atau oral. Logam

yang diabsorpsi lewat gastro-intestinal, akan berdifusi pasif maupun aktif dan ditranspor ke organ target ataupun bereaksi sehingga terjadi berbagai transformasi senyawa logam, sehingga efeknya menjadi beragam. Logam akan mengalami proses pinositos (diminum oleh sel). Logam berat bersifat bioakumulasi dan biomagnifikasi terhadap makhluk hidup. Bioakumulasi adalah pemupukan pencemar yang terus menerus dalam organ tubuh. Sedangkan biomagnifikasi adalah masuknya zat kimia dari lingkungan melalui rantai makanan yang pada

akhirnya tingkat konsentrasi zat kimia di dalam organisme sangat tinggi dan lebih tinggi daripada bioakumulasi sederhana (Soemirat, 2005).

Logam dapat diekskresikan, namun dapat pula terakumulasi pada ginjal, usus, rambut, kuku, atau kulit, tergantung pada pH dan jumlah protein atau asam amino yang mengikatnya. Sedangkan usus dapat mengekskresikan kadmium, merkuri, dan timah hitam dari selaput lendirnya secara aktif. Khusus untuk metil-Hg, ia mengalami sirkulasi antara hati dan usus melalui empedu, dan terus bersirkulasi sehingga dalam jumlah kecil dapat menyebabkan kerusakkan besar (Soemirat, 2005).

2. 5. 1 Tembaga (Cu)

Tembaga dengan nama kimia cuprum dilambangkan dengan Cu. Unsur logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Dalam tabel periodik unsur-unsur kimia, tembaga menempati posisi dengan nomor atom (NA) 29 dan mempunyai bobot atau berat atom (BA) 63,546.

Tembaga yang masuk ke lingkungan perairan dapat berasal dari peristiwa-peristiwa alamiah dan sebagai efek samping dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas manusia, seperti buangan industri, merupakan salah satu jalur yang mempercepat terjadinya peningkatan kelarutan Cu dalam badan perairan. Tembaga banyak digunakan pada pabrik yang memproduksi alat-alat listrik, gelas dan zat warna yang biasanya bercampur dengan logam lain sebagai alloy, seperti perak, kadmium, timah putih dan seng. Sedangkan garam tembaga banyak digunakan dalam bidang pertanian, misalnya larutan ’Bordeaux’ yang mengandung 1-3% tembaga sulfat (CuSO4) digunakan untuk membasmi jamur pada pohon buah-buahan. Tembaga sulfat ini sering digunakan pula untuk membasmi siput (moluskisida) sebagai inang dari parasit cacing, juga untuk mengobati penyakit kuku pada domba (Darmono, 1995).

Dalam kondisi normal, keberadaan Cu dalam perairan ditemukan dalam bentuk senyawa ion CuCO3+, CuOH+, dan lain-lain. Biasanya jumlah Cu yang terlarut dalam badan perairan adalah 0,002 ppm sampai 0,005 ppm. Bila dalam badan perairan terjadi peningkatan kelarutan Cu, sehingga melebihi nilai ambang yang seharusnya, maka akan terjadi peristiwa ”biomagnifikasi” terhadap biota-biota perairan. Peristiwa biomagnifikasi ini akan dapat ditunjukkan melalui akumulasi Cu dalam tubuh biota perairan tersebut. Akumulasi dapat terjadi sebagai akibat dari telah terjadinya konsumsi Cu dalam jumlah berlebihan, sehingga tidak mampu dimetabolisme tubuh (Palar, 2004).

Tembaga dapat ditemukan di berbagai jenis makanan, air minum dan di udara. Oleh karenanya, manusia dapat mengabsorbsi tembaga setiap harinya dari makan, minum dan bernapas. Tembaga merupakan unsur penting bagi kesehatan manusia. Namun, tembaga dalam jumlah yang terlalu besar dapat menyebabkan masalah kesehatan.

Tembaga merupakan salah satu logam berat yang sangat beracun bagi ikan. Efek khronis tembaga pada ikan meliputi: inhibisi aktivitas enzim asetilkolinesterase; perubahan sel ginjal; pengurangan pertumbuhan; dan pengurangan respon imun (Ariesyady, 2000).

Pada manusia, efek keracunan utama yang ditimbulkan akibat terpapar oleh debu atau uap logam Cu adalah terjadinya gangguan pada jalur pernafasan sebelah atas. Efek keracunan yang ditimbulkan akibat terpapar oleh debu atau uap Cu tersebut adalah terjadinya kerusakan atropik pada selaput lender yang berhubungan dengan hidung. Kerusakan itu merupakan akibat dari gabungan sifat iritatif yang dimiliki oleh debu atau uap Cu tersebut.

Sumber-sumber dari keberadaan debu atau uap Cu di udara sangat banyak. Namun yang terpenting diantaranya adalah yang berasal dari industri peleburan bijih Cu dan pengelasan logam-logam yang mengandung Cu. Hal ini disebabkan

kedua kegiatan tersebut merupakan pekerjaan yang paling banyak melepaskan debu dan uap Cu ke udara.

Pemaparan tembaga dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan iritasi pada hidung, mulut dan mata, serta dapat menyebabkan sakit kepala, sakit perut, pusing-pusing dan muntah-muntah. Absorpsi tembaga secara intensif dalam jumlah yang besar dapat mengakibatkan kerusakan pada hati dan ginjal, bahkan kematian (Lenntech, 2005).

Gejala keracunan akut akibat tembaga melalui sistem pencernaan meliputi rasa terbakar, pusing dan diare. Selain itu, toksisitas akut tembaga juga mengakibatkan cacat pada saluran gastrointestinal dan induksi haemolytic anemia. Inhalasi tembaga menyebabkan gejala silikosis dan alergi kontak dermatitis.

Toksisitas khronis tembaga ditandai dengan adanya akumulasi tembaga dalam hati, otak dan ginjal, yang menyebabkan haemolytic anemia dan abnormalitas sistem saraf (Ariesyady, 2000). Keracunan Cu secara khronis dapat dilihat dengan timbulnya penyakit Wilson dan Kinsky. Gejala dari penyakit Wilson ini adalah terjadi hepatic cirrhosis, kerusakan pada otak, dan dernyelinasi, serta terjadinya penurunan kerja ginjal dan pengendapan Cu dalam kornea mata. Penyakit Kinsky dapat diketahui dengan terbentuknya rambut yang kaku dan berwarna kemerahan pada penderita.

2. 5. 2 Kromium (Cr)

Kata kromium berasal dari Bahasa Yunani (=Chroma) yang berarti warna. Dalam bahan kimia, kromium dilambangkan dengan ”Cr”. Kromium mempunyai nomor atom (NA) 24 dan berat atom (BA) 51,996. Logam Cr pertama kali ditemukan oleh Vagueline pada tahun 1797. Kromium (Cr) selalu berada dalam kondisi berikatan dengan unsur lain, seperti silika, besi oksida, dan magnesium oksida.

Sumber utama dari masuknya Cr ke lapisan udara dari suatu strata lingkungan adalah dari pembakaran dan mobilisasi batu bara dan minyak bumi. Dari pembakaran yang dilakukan terhadap batu bara, akan dilepaskan Cr ke udara sebesar 10 ppm, sedangkan dari pembakaran minyak bumi akan dilepaskan Cr ke udara sebesar 0,3 ppm.

Dalam badan perairan Cr dapat masuk melalui dua cara, yaitu secara alamiah dan nonalamiah. Masuknya Cr secara alamiah dapat terjadi disebabkan oleh faktor fisika, seperti erosi (pengikisan) yang terjadi pada batuan mineral. Disamping itu, debu-debu dan partikel-partikel Cr yang ada di udara akan dibawa turun oleh air hujan. Masukan Cr yang terjadi secara nonalamiah lebih merupakan dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Sumber-sumber Cr yang berkaitan dengan aktivitas manusia dapat berupa limbah atau buangan industri sampai buangan rumah tangga. Cr terbentuk dari hasil akhir krom electroplating, industri penghasil kromat, industri mobil, pesawat, lokomotif, tanning, fotografi, dan lain-lain.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan pada tahun 1973 terhadap endapan di Sungai Ottawa dan Rideau di kanada, ditemukan kandungan Cr sebesar 20-22 ppm. Logam Cr yang terdapat pada sedimen di kedua sungai tersebut berasal dari buangan industri dan buangan rumah tangga. Selain dari logam Cr juga ditemukan logam-logam lain seperti logam Cd, Hg, Zn dan Cu (Oliver, 1973).

Penelitian lain yang pernah dilakukan terhadap endapan lumpur pada badan perairan adalah di perairan Teluk New York. Posisi pengambilan sampling ditentukan sebanyak 17 titik dan di permukaan secara acak. Pada penelitian tersebut jumlah rata-rata endapan Cr sebesar 5,8 ppm. Rentang endapan tersebut berkisar dari 0,335 ppm sampai 37,9 ppm. Sedangkan standar normal dari kandungan Cr yang terlarut dalam perairan adalah 0,04 ppm (Pearce, 1969).

Logam kromium dan kromium trivalen bersifat stabil dan non-toksik, sedangkan senyawa heksavalent yang larut dalam air bersifat irritant, korosif, dan beracun bagi manusia. Organ target yang dapat terganggu dengan keberadaan kromium antara lain, organ respirasi, larynx, bronchi dengan paparan inhalasi atau kontak langsung dengan kulit. Sedangkan efek Cr pada manusia adalah dapat mengakibatkan carcinoma dan dermatitis.

2. 5. 3 Kadmium (Cd)

Logam Cd atau kadmium mempunyai penyebaran yang sangat luas di alam. Hanya ada satu jenis mineral kadmium di alam, yaitu greennockite (CdS) yang selalu ditemukan bersamaan dengan mineral spalerite (ZnS). Berdasarkan sifat fisiknya, Cd merupakan logam lunak, ductile, berwarna putih seperti putih perak. Logam ini akan kehilangan kilapnya bila berada dalam udara yang basah atau lembab serta akan cepat mengalami kerusakan bila dikenai oleh uap ammonia (NH3) dan sulfur hidroksida (SO2). Sedangkan berdasar pada sifat kimianya, logam Cd didalam persenyawaan yang dibentuknya pada umumnya mempunyai bilangan valensi 2+ dan sangat sedikit yang bervalensi 1+.

Kadmium mempunyai sifat tahan panas sehingga sangat baik untuk campuran pembuatan bahan-bahan keramik, enamel dan plastik. Kadmium sangat tahan terhadap korosi sehingga baik untuk melapisi pelat besi dan baja. Logam ini juga biasa digunakan dalam proses elektrolisis. Bentuk garam kadmium dari asam lemah sangat baik untuk stabilisator pada pembuatan PVC ataupun plastik untuk mencegah radiasi dan oksidasi. Kadmium dan nikel juga dapat digunakan untuk pembuatan aki (baterai) Cd-Ni baterai (Darmono, 1995). Prinsip dasar dalam penggunaan kadmium adalah sebagai bahan ’stabilisasi’ sebagai bahan pewarna dalam industri plastic dan electroplating.

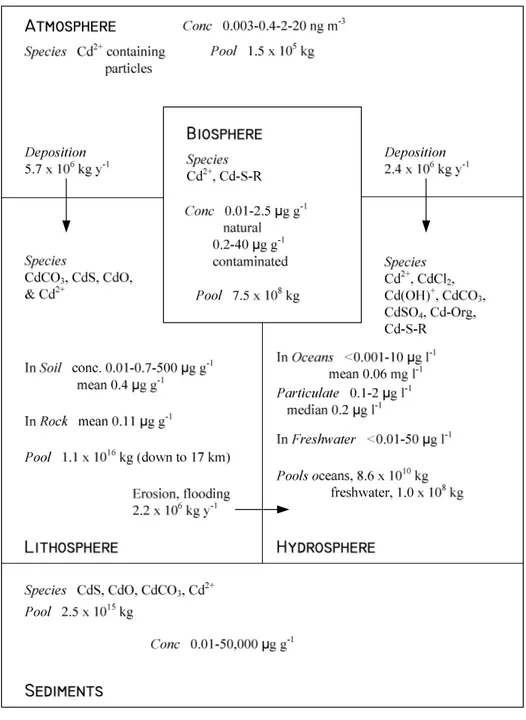

Menurut Fergusson (1990), logam Cd berada di atmosfer disebabkan adanya pembakaran batu bara dan minyak, produksi semen, industri (produksi kadmium),

sedangkan di litosfer atau hidrosfer sumber kadmium dapat berasal dari

electroplating, pupuk fosfat, pigmen, air buangan dan air hujan. Kadmium berada

di atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer dan sedimen dalam bentuk (species) yang spesifik.

Logam kadmium (Cd) dan bermacam-macam bentuk persenyawaannya dapat masuk ke lingkungan, terutama sekali merupakan efek sampingan dari aktifitas yang dilakukan oleh manusia. Boleh dikatakan bahwa semua bidang industri yang melibatkan Cd dalam proses industrinya akan menjadi sumber pencemaran Cd. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Klein pada tahun 1974 (Klein et. Al, 1974), dapat diketahui kandungan rata-rata Cd dalam air buangan rumah tangga dan buangan industri ringan, seperti terlihat pada Tabel 2. 1.

Tabel 2. 1 Kandungan Cd dalam beberapa jenis air buangan (Klein et al. 1974)

Jenis Industri Konsentrasi Cd (ppm)

Pengolahan Roti 11 Pengolahan Ikan 14 Makanan Lain 6 Minuman Ringan 3 Pencelupan Tekstil 30 Bahan Kimia 27 Pengolahan Lemak 6 Bakery 2 Minuman 5 Es Krim 31

Pengolahan dan Pencelupan Bulu Binatang

115

Laundry 134

Kadmium dapat memasuki tubuh manusia terutama melalui makanan. Berbagai jenis makanan dengan kandungan kadmium yang tinggi dapat menyebabkan

peningkatan konsentrasi kadmium pada tubuh manusia, misalnya hati, jamur, kerang, bubuk coklat dan rumput laut yang dikeringkan.

Kadmium ditransportasikan ke hati melalui darah. Di hati, kadmium berikatan dengan protein yang kemudian ditransportasikan menuju ginjal. Kadmium berakumulasi di ginjal sehingga menyebabkan kerusakan mekanisme penyaringan yang dilakukan oleh ginjal. Hal ini menyebabkan ekskresi protein-protein dan gula-gula esensial dari tubuh dan lebih jauh dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Gambar 2. 2 menunjukkan siklus biogeokimia kadmium di alam.

Gangguan kesehatan lainnya yang dapat disebabkan oleh kadmium adalah diare, sakit perut dan muntah-muntah, tulang retak, kerusakan sistem saraf pusat, dan kerusakan sistem kekebalan. Kemungkinan kerusakan DNA atau kanker (Lenntech, 2005).

Gambar 2. 2 Siklus biogeokimia kadmium (Cd) (Fergusson, 1990 dalam Triastutiningrum, 2005)

2. 4 Bioakumulasi Logam Berat

Bioakumulasi adalah penumpukan pencemar yang terus menerus dalam organ tubuh (Soemirat, 2003). Bioakumulasi adalah proses terkumpulnya senyawa pada organisme akuatik, baik melalui air maupun makanan.

Menurut Forstner dan Prosi (1979) dalam Oldewage dan Marx (2000) dalam Tjokronegoro (2007), efek berbahaya dari logam berat sebagai suatu polutan merupakan hasil dari proses biodegradasi yang tidak sempurna sehingga logam-logam tersebut cenderung untuk berakumulasi pada lingkungan akuatik. Karena logam berat bersifat non-biodegradable, maka logam-logam tersebut dapat dibioakumulasikan oleh ikan, baik melalui air di sekitarnya atau melalui proses pencernaan makanan (Patrick dan Loutit, 1978; Kumar dan Mathur, 1991 dalam Oldewage dan Marx, 2000) dalam Tjokronegoro (2007).

Profil pencemaran logam berat akan menunjukkan bagaimana kecenderungan konsentrasi logam berat yang terdapat pada media termasuk air dan sedimen berdasarkan sumber-sumber pencemaran yang berupa Point Source (PS)