DI BLANAKAN, SUBANG, JAWA BARAT

OCI HARDIEL MAISAL FAJRI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

ABSTRAK

OCI HARDIEL MAISAL FAJRI. C24070045. Daya Dukung Kawasan Pesisir bagi Pengembangan Tambak Pola Silvofishery di Blanakan, Subang. Dibimbing oleh KADARWAN SOEWARDI dan NIKEN T.M. PRATIWI.

Kawasan mangrove merupakan salah satu sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk tambak. Tingginya tingkat pembuatan tambak (murni) menyebabkan kawasan mangrove semakin kecil, bahkan mengakibatkan hilangnya ekosistem mangrove tersebut. Kecaman terhadap pembuatan tambak yang merusak ekosistem mangrove mendorong munculnya berbagai gagasan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pembukaan area pertambakan dengan pola silvofishery. Blanakan merupakan salah satu kawasan yang menerapakn pola silvofishery atau wanamina dengan sistem budidaya tradisional. Peningkatan teknologi budidaya yang mulanya dari tradisional ke teknologi tradisional plus mampu meningkatan pendapatan rata-rata petambak di Blanakan. Peningkatan teknologi ini harusnya sesuai dengan kebutuhan setempat dan daya dukung. Daya dukung kawasan Blanakan dapat ditentukan dengan pendekatan volume perairan yang mampu menampung limbah padatan tersuspensi total (TSS). Besarnya nilai daya dukung untuk kawasan pesisir Blanakan sebagai kawasan pengembangan tambak pola silvofishery adalah 5.177,12 ha dengan kandungan TSS 58 mg/l.

OCI HARDIEL MAISAL FAJRI. C24070045. Carrying Capacity of Coastal Regions for Development Fishpond with Silvofishery Pattern in Blanakan, Subang. Supervised by KADARWAN SOEWARDI dan NIKEN T.M. PRATIWI.

Mangrove area is one of resource that can be used as a fishpond. The high level of fishpond manufacturing caused mangrove area was getting smaller, and even loss. Criticism towards manufacturing of fishpond that damaging mangrove ecosystem, encourage the emergence of a variety of ideas to solve this problem. The one of ideas is to open fishpond area with silvofishery pattern. Blanakan is one area that has applied silvofishery or wanamina with traditional farming systems. Improved of technology from traditional cultivation to traditional technologies plus, being able to increase the average income of farmers in Blanakan. Improved of technology should be considered with local needs and carrying capacity. Carrying capacity of the Blanakan areas can be determined based on the volume of water that can accommodate a waste of total suspended solids (TSS). The value of the carrying capacity for coastal areas as the development area of Blanakan fishpond with silvofishery pattern was 5177.12 ha with TSS 58 mg/l.

* Pelimpahan hak cipta atas karya tulis dari penelitian kerja sama dengan pihak luar IPB harus didasarkan pada perjanjian kerjasama yang terkait.

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Daya Dukung Kawasan Pesisir bagi Pengembangan Tambak Pola Silvofishery di Blanakan, Subang, Jawa Barat, adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2013

Oci Hardiel Maisal Fajri

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin IPB.

DAYA DUKUNG KAWASAN PESISIR

BAGI PENGEMBANGAN TAMBAK POLA SILVOFISHERY

DI BLANAKAN, SUBANG, JAWA BARAT

OCI HARDIEL MAISAL FAJRI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan

pada

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

DEPARTEMENMANAJEMENSUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

NRP : C24070045

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Disetujui oleh

Prof. Dr. Ir. Kadarwan Soewardi Dr. Ir. Niken T.M. Pratiwi, M.Si

Pembimbing 1 Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc. Ketua Depertemen

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas izin dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul Daya Dukung Kawasan Pesisir Bagi Pengembangan Tambak Pola Silvofishery di Blanakan, Subang. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Ucapan terimaksih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Kadarwan Soewardi dan Dr. Ir. Niken Tunjung Murti Pratiwi, M.Si. selaku komisi pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat di dunia maupun akhirat

2. Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil. selaku komisi pendidikan S1 yang banyak memberikan masukan dan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi. 3. Ali Mashar, S.Pi, M.Si sebagai tamu penguji yang telah memberikan masukan

dan arahannya.

4. Para staf Tata Usaha MSP yang saya banggakan khususnya buat mba Widar atas semua bantuannya..

5. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu, Kakak dan adik-adikku, mamak-mamak, papa-mama, teta dan yang besar lainnya atas do’a dan motivasi yang diberikan selama ini.

6. Teman-teman tercinta, baik seangkatan di MSP, FPIK, maupun se-IPB. 7. Tim Silvo, bang Rey, Deo, Opung, Tyson, Yoga, dan Yona

8. Sabil dan Massive setiap angkatannya

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, Maret 2013 Oci Hardiel Maisal Fajri

Halaman

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix DAFTAR LAMPIRAN x PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Rumusan Masalah 1 Tujuan 3 TINJUAN PUSTAKA 4 Silvofishery 5 Daya Dukung 7 Kualitas Perairan 8 Pasang Surut 8

Pembuatan Tambak pola Silvofishery 9

METODE PENELITIAN 11

Lokasi dan Waktu Penelitian 11

Alat dan Bahan 11

Metode Kerja 12

Pengambilan air contoh 12

Analisis air contoh 12

Analisis data 12

HASIL DAN PEMBAHASAN 15

Hasil 14

Gambaran umum lokasi penelitian 15

Tambak silvofishery di Blanakan 17

Kualitas perairan 19

Silvofishery dan keberadaan udang harian 19

Silvofishery dan produksi udang windu

Silvofishery dan produksi ikan bandeng 21 Pendapatan petambak silvofishery dengan sistem

tradisional 22

Pendapatan petambak silvofishery dengan sistem

tradisional plus 22

Daya dukung kawasan pesisir Blanakan tambak silvofishery

untuk sistem tradisional plus 23

Pembahasan 24

KESIMPULAN 28

LAMPIRAN 32

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Klasifikasi padatan di perairan berdasarkan ukuran Diameter 8 2. Luas dan lebar saluran berdasarkan perbedaan pasang surut 9

Perbandingan tambak pembesaran masing-masing tingkat

teknologi 9

3. Perbandingan tambak pembesaran masing-masing tingkat

teknologi 9

4. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tambak 10

5. Luas desa dan luas mangrove per desa di lokasi penelitian 15 6. Parameter fisika dan kimia perairan Blanakan 19 7. Analisis pendapatan petambak silvofishery teknologi tradisional

budidaya udang windu 22

8. Analisis pendapatan petambak silvofishery teknologi tradisional

plus budidaya udang windu 23

9. Perbandingan pendapatan petambak silvofishery tradisional

dengan tradisional plus 26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Rumusan masalah penelitian 3

2. Tipe atau model tambak pada sistem silvofishery 7

3. Peta lokasi penelitian 11

4. Mekanisme penentuan volume perairan 13

5. Kondisi tambak Blanakan 16

6. Peta saluran di Blanakan 17

7. Pintu air pasang dan surut 18

8. Bentuk penampang tambak silvofishery (tampak samping)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumberdaya perairan pesisir dapat dimanfaatkan sebagai salah satu saran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumberdaya pesisir diantaranya adalah mangrove, lamun, dan terumbu karang. Mangrove merupakan suatu ragam komunitas pantai yang didominasi oleh beberapa spesies pohon dan semak (Nybakken 1987). Mangrove dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya (tambak), ekowisata, dan eduwisata. Mangrove juga berfungsi sebagai filter air yang mengalir dari dan ke laut serta dapat berperan untuk menahan gelombang air laut. Oleh sebab itu, peran ekosistem mangrove ini perlu dijaga kelestarian dan keseimbangannya.

Seiring pertambahan populasi manusia, upaya pemanfaatan sumberdaya alam terus ditingkatkan. Salah satu usaha tersebut adalah dengan memanfaatkan mangrove sebagai tempat budidaya sektor perikanan (tambak). Pengalihan lahan mangrove ke tambak diharapkan tidak merusak ekosistem mangrove. Pengelolaan yang baik dapat menjaga ekosistem mangrove serta mengoptimalkan fungsinya sebagai tambak. Dua nilai yang harus dibawa dalam pengelolaan yang baik tersebut adalah kelestarian sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat. Kajian daya dukung merupakan salah satu aspek dalam pendekatan perancangan pengelolaan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan tambak melalui pola silvofishery ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa jumlah produksi untuk komuditas udang dengan rata-rata 20 kg/ha/MT, sedangkan untuk bandeng dengan rata-rata 90 kg/ha/MT (Maifitri 2012). Peningkatan kualitas dan kuantitas teknologi budidaya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petambak di Blanakan. Agar tidak merusak lingkungan, pendekatan teknologi yang digunakan adalah pola teknologi tradisional plus. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan teknologi tradisional plus dapat meningkatkan produksi sehingga mencapai nilai sebesar 400-500 kg/ha/MT (Sitorus 2005).

Rumusan Masalah

Ekosistem mangrove Blanakan dimanfaatkan sebagai tambak dengan menggunakan pola silvofishery. Tambak pola silvofishery di Blanakan ini menggunakan sistem tradisional. Keuntungan yang paling mencolok pada pengelolaan tambak dengan metode tradisional ini adalah masih terperliharanya

2

kelestarian alam. Hal ini dikarenakan petambak tidak memberikan pakan selain yang didapatkan secara alami. Tentu saja, pemanfaatan tambak dengan pola ini belum memberikan manfaat yang sesuai bagi masyarakat petambak khususnya dalam hal ekonomi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi tambak adalah dengan mengalihkan sistem budidaya tradisional ke sistem budidaya teknologi tradisional plus. Teknologi tradisional plus adalah sistem budidaya pada tambak dengan pemberian pakan secukupnya (sedikit). Pemberian pakan pada teknologi tradisional plus ini biasanya tiga kali dalam satu pekan atau setara dengan konversi makanan dalam menghasilkan 1 kg daging ikan (food

covertion ratio/FCR) 1,2 (Sitorus 2005). Pemberian pakan yang sedikit ini

diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat petambak sehingga, kesejahteraan petambak meningkat tanpa mengorbankan kelestarian dan kenyamanan lingkungan yang digunakan sebagai tempat budidaya.

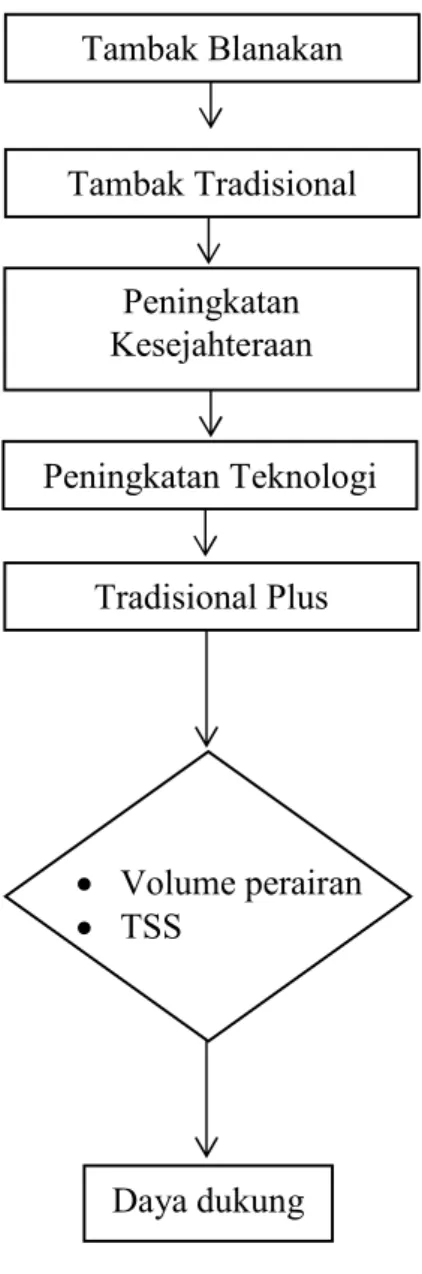

Peralihan sistem budidaya dari tradisional ke teknologi tradisional plus diduga akan memberikan dampak negatif yang mengakibatkan perairan menjadi tercemar. Sisa pakan yang terbuang keperairan akan menambah beban perairan berupa total padatan tersuspensi (TSS) serta dapat mencemari perairan. Keterbatasan perairan dalam menampung kandungan TSS sangat bergantung pada volume perairan. Untuk mengetahui kemampuan perairan dalam menampung beban tersebut perlu diketahui besarnya daya dukung kawasan pesisir Blanakan. Oleh karena itu, tambak diharapakan tetap produktif dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Daya dukung tambak didefinisikan sebagai batas maksimum pemanfaatan pada kondisi sumberdaya tetap lestari. Pada penelitian ini akan dikaji daya dukung kawasan berdasarkan tingkat asimilasi total padatan tersuspensi (TSS). Secara umum, pendekatan permasalahan dari penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Rumusan masalah penelitian.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan daya dukung tambak dengan pola silvofishery teknologi tradisional plus di Blanakan, Subang, Jawa Barat. Daya dukung Volume perairan TSS Tambak Blanakan Tambak Tradisional Peningkatan Kesejahteraan Tradisional Plus Peningkatan Teknologi

TINJAUAN PUSTAKA

Silvofishery

Kawasan hutan mangrove yang memilki nilai ekologi dan ekonomi tinggi terus menerus mengalami degradasi akibat dikonversi dan berubah fungsi untuk kegiatan lainnya, seperti pemukiman, pariwisata, perhubungan, reklamasi pantai, dan budidaya perikanan. Konservasi lahan mangrove untuk pemukiman dan tambak udang diduga menjadi faktor penyebab kerusakan yang cukup besar bagi lingkungan mangrove (Sadi 2006).

Untuk menahan laju kehilangan hutan mangrove di Pulau Jawa yang sudah terjadi sejak tahun 1970-an, Perum Perhutani telah mengembangkan program

social forestry pada tahun 1976 yang berupaya mengintegrasikan antara budidaya

ikan dan pengelolaan hutan mangrove. Budi daya tersebut dikenal dengan istilah tambak tumpangsari, tambak empang parit, hutan tambak, dan silvofishery (Primavera 2000 in Gunawan et al. 2007). Tujuan utama penerapan pola

silvofishery adalah untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan hutan

mangrove dan untuk mengembalikan serta melestarikan ekosistem mangrove. Jika tujuan tersebut tercapai maka, akan memberikan manfaat maksimal bagi pengelolaan tambak di Indonesia (Gunawan et al. 2007).

Empang parit merupakan bentuk silvofishery secara tradisional yang telah dipraktekkan dalam pengelolaan mangrove dan tambak terpadu. Program empang parit merupakan cara utama dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove dari tekanan pembangunan tambak. Pada dasarnya, model empang parit terdiri atas 80% mangrove dan 20% tambak dengan mangrove terletak pada posisi di tengah serta dikelilingi oleh parit dengan lebar 3-5 m dan 40-80 cm di bawah tanggul. Komposisi mangrove-tambak dapat diubah dengan luas tambak sampai 40-60%. Jenis hewan air yang banyak dibudidayakan dalam tambak jenis ini adalah ikan, udang, dan kepiting (Gunawan et al. 2007).

Silvofishery atau sering disebut sebagai wanamina adalah bentuk kegiatan

yang terintegrasi (terpadu) antara budidaya air payau dengan pengembangan mangrove pada lokasi yang sama. Konsep silvofishery ini dikembangkan sebagai salah satu bentuk budidaya perikanan berkelanjutan dengan input yang rendah. Pendekatan antara konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove ini memungkinkan untuk mempertahankan keberadaan mangrove yang secara ekologi memiliki produktivitas tinggi sekaligus mempunyai keuntungan ekonomi dari kegiatan budidaya perikanan (Soewardi 1993 in Wahab 2003).

Mangrove atau biasa disebut mangal atau bakau merupakan vegetasi khas daerah tropis. Tanaman ini mampu beradaptasi dengan air yang memiliki kadar garam cukup tinggi. Mangrove merupakan suatu ragam komunitas pantai yang didominasi oleh beberapa spesies pohon dan semak (Nybakken 1987). Mangrove menjadi bagian ekosistem sumberdaya pesisir dan lautan yang memiliki fungsi ekologis dan ekonimis. Mangrove juga memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi (Handayani 2004).

Ekosistem mangrove menghasilkan serasah yang kemudian dimanfaatkan sebagai nutrisi bagi hewan air yang dibudidayakan atau hidup di dalamnya. Serasah adalah lapisan dari organ tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung unsur mineral. Unsur-unsur tersebut sangat penting dalam pengelolaan dan kelestarian ekosistem hutan. Bagian tetumbuhan yang digolongkan sebagai serasah antara lain daun (leaf-litter) dan komponen bukan daun (non-leaf litter). Contoh serasah antara lain ranting, bunga, buah, biji, kulit batang, dan bagian-bagian yang tak dapat diindentifikasi (Jansen 1974 in Dewi 1995).

Hutan mangrove dari segi biologis dapat menjaga kestabilan produktivitas dan ketersediaan sumberdaya hayati wilayah pesisir. Nontji (1987) menyebutkan bahwa tidak kurang dari 80 spesies crustacean dan 65 spesies mollusca terdapat di ekosistem mangrove Indonesia. Ekosistem ini memiliki peran sebagai daerah asuhan (nursery ground) dan daerah pemijahan (spawning ground). Ekosistem juga berfungsi sebagai tempat memelihara larva, tempat bertelur, dan tempat pakan bagi berbagai spesies akuatik terutama udang (Penaedae) dan ikan bandeng (Chanos chanos). Artinya, wilayah ekosistem mangrove sangat baik untuk kegiatan budidaya (tambak).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa mangrove merupakan ekosistem hutan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan (Pasal 2). Kerusakan mangrove dibahas pada pasal 34 yang menyebutkan bahwa kepada setiap orang yang memiliki, pengelola, dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi.

Silvofishery merupakan pola pemanfaatan hutan mangrove yang

dikombinasikan dengan dengan tambak/empang (Dewi 1995). Silvofishery atau tambak tumpangsari merupakan suatu bentuk “agroforestry” yang pertama kali diperkenalkan di Birma. Awalnya, bentuk tersebut dirancang agar masyarakat dapat memanfaatkan hutan bagi kegiatan perikanan tanpa merusak hutan mangrove (Soewardi 1993 in Wahab 2003). Pola ini dianggap paling cocok untuk pemanfatan hutan mangrove bagi perikanan saat ini. Penggunaan pola ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hutan mangrove masih tetap terjamin kelestariannya.

Prinsip tambak tumpangsari adalah perlindungan hutan mangrove dengan memberikan hasil lain dari segi perikanan. Dewi (1995) menyebutkan tiga keuntungan dari sistem silvofishery:

1. Mengurangi besarnya biaya penanaman, karena tanaman pokok dilaksanakan oleh penggarap.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dengan hasil pemeliharaan hutan.

3. Menjamin kelestarian hutan mangrove.

Menurut Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten (2009), awal mula penggarapan lahan mangrove di Blanakan menjadi daerah pertambakan dimulai pada tahun 1960-an. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi nasional yang cukup parah, sehingga hutan mangrove yang ada digarap tanpa ada pengendalian. Penggarapan hutan mangrove ini membuat sebagian kawasan

6 mangrove Blanakan berubah menjadi empang budidaya ikan dengan sistem

silvofishery.

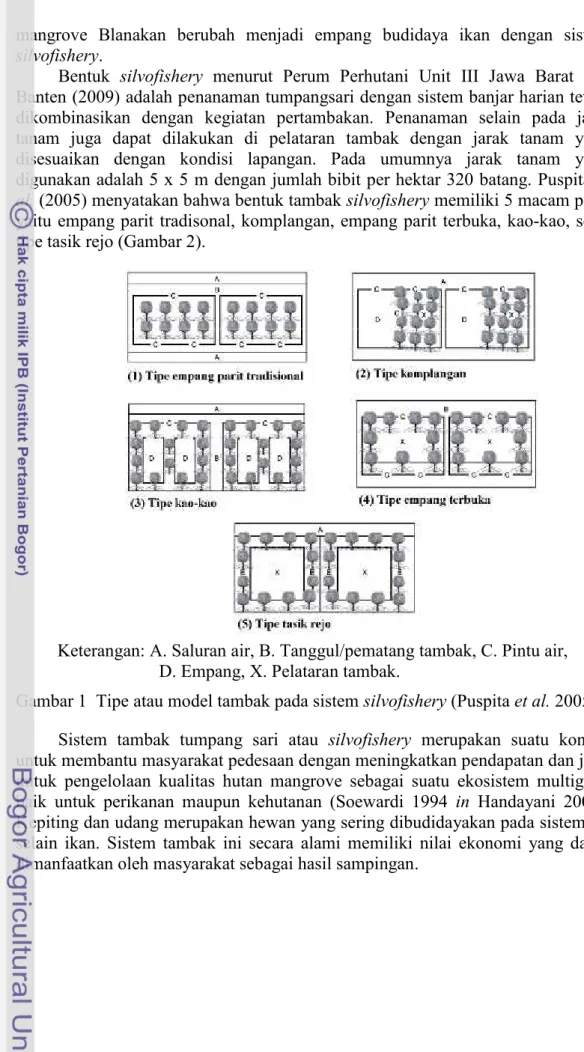

Bentuk silvofishery menurut Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten (2009) adalah penanaman tumpangsari dengan sistem banjar harian tetapi dikombinasikan dengan kegiatan pertambakan. Penanaman selain pada jalur tanam juga dapat dilakukan di pelataran tambak dengan jarak tanam yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pada umumnya jarak tanam yang digunakan adalah 5 x 5 m dengan jumlah bibit per hektar 320 batang. Puspita et

al. (2005) menyatakan bahwa bentuk tambak silvofishery memiliki 5 macam pola,

yaitu empang parit tradisonal, komplangan, empang parit terbuka, kao-kao, serta tipe tasik rejo (Gambar 2).

Keterangan: A. Saluran air, B. Tanggul/pematang tambak, C. Pintu air, D. Empang, X. Pelataran tambak.

Gambar 1 Tipe atau model tambak pada sistem silvofishery (Puspita et al. 2005). Sistem tambak tumpang sari atau silvofishery merupakan suatu konsep untuk membantu masyarakat pedesaan dengan meningkatkan pendapatan dan juga untuk pengelolaan kualitas hutan mangrove sebagai suatu ekosistem multiguna baik untuk perikanan maupun kehutanan (Soewardi 1994 in Handayani 2004). Kepiting dan udang merupakan hewan yang sering dibudidayakan pada sistem ini selain ikan. Sistem tambak ini secara alami memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai hasil sampingan.

Silvofihery ini diharapkan dapat menjadi model antara pemanfaatan dan

konservasi mangrove. Paryono (1999) menyatakan bahwa mangrove memiliki dua manfaat, yakni manfaat langsung dan tak langsung. Beberapa contoh manfaat langsung adalah hasil hutan, hasil perikanan, manfaat satwa, usaha tambak, dan wisata. Manfaat tidak langsung tambak sistem ini adalah manfaat ekologis dan perlindungan, serta manfaat biologis sebagai penyedia unsur organik bagi biota air.

Daya Dukung

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Wilayah pesisir ini sangat kompleks karena kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang ada di luar maupun dalam wilayah pesisir tersebut. Prasita et al. (2008) menjelaskan adanya petentangan antara kontribusi produk perikanan yang berkorelasi positif dengan kenaikan industri dan pengalihan lahan menjadi areal tambak yang dapat merusak fungsi utama lahan tersebut.

Daya dukung merupakan suatu kemampuan dari kawasan perairan dalam memproduksi biota (ikan atau udang) tanpa menunjukkan gejala perusakan kualitas air (pencemaran); maksudnya adalah limbah yang dibuang dari proses produksi tidak mengakibatkan eutrofikasi bagi perairan penerimanya. Penghitungan limbah yang dibuang dan diterima oleh suatu proses budidaya perlu diperhitungkan sehingga ia tidak melebihi baku mutu lingkungan untuk perairan (Widigdo dan Pariwono 2003).

Limbah yang dibuang ke perairan akan mengalami pengenceran kemudian akan diasimilasi (didegradasi) menjadi unsur hara oleh mikroba yang ada di perairan. Namun, kemampuan dalam mengasimilasi suatu limbah pada perairan memiliki kapasitas yang terbatas. Kemampuan itu dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas suatu perairan yang kemudian dapat dihubungkan dengan baku mutu perairan. Limbah yang mampu diasimilasi akan menunjukkan kesesuaian dengan kuantitas dan kualitas perairan (Widigdo dan Pariwono 2003).

Daya dukung merupakan potensi produksi maksimal dari suatu spesies atau suatu populasi yang mampu berlanjut terhadap respon dari sumber makanan yang ada di area tersebut. Hal ini berhubungan khusus dengan masalah lingkungan untuk keberlanjutan budidaya (Stapornvanit 1993 in Tookwinas 1998). Sidik (2009) menjelaskan bahwa ketidaktahuan daya dukung akan menimbulkan permasalahan serius, yakni sumberdaya alam yang tidak dapat lestari kembali. Hal ini diebabakan oleh faktor lainnya, yakni adanya akses terbuka dari sumberdaya, kebutuhan manusia terhadap alam yang makin meningkat akibat bertambahnya populasi umat manusia, serta pengaruh dari para pebisnis yang rakus akan kekayaan. Abraham et al. (2009) menambahkan bahwa akibat dari ketidakilmiahan pembudidayaan udang (tambak) mengakibatkan terganggunya kesehatan perairan. Hal ini akan berdampak pada usaha dalam mempertahankan keutuhan lingkungan seperti sediakala.

8 Kualitas Perairan

Kebutuhan kuantitas air yang terus meningkat tanpa diiringi dengan kualitas perairan yang memadai menjadi kendala dalam sumberdaya air. Semakin menurunannya kualitas perairan ini disebabkan oleh kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lainnya yang berdampak pada penurunan kualitas air (Effendi 2003). Kualitas lingkungan mempengaruhi tambak dan hasil buangannya ke sungai. Kualitas dari suatu perairan sangat ditentukan oleh pengaruh yang diterima oleh wilayah di sekitarnya.

Pada dasarnya, pasang surut yang diterima oleh daerah pantai dan estuari adalah pasang surut semi diurnal dengan dua kali pasang dan dua kali surut dalam satu hari. Tambak air payau kebanyakan dibangun di daerah pasang surut yaitu antara pasang tertinggi dan surut terendah. Situasi ini untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan air selama masa pemeliharaan kepiting dan ikan bandeng di tambak sistem polikukltur. Tookwinas (1998) menjelaskan bahwa kualitas perairan merupakan faktor kritis untuk ketahanan dan optimasi dalam pertumbuhan udang dalam tambak.

Padatan tersuspensi total (Total Suspended Solid atau TSS) adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter >1µm) yang tertahan pada saringan milipore dengan diameter pori 0,45µm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh erosi tanah yang terbawa kebadan air. Bahan-bahan terlarut dan tersuspensi pada perairan alami tidak bersifat toksik, akan tetapi jika berlebihan, terutama TSS dapat meningkatkan nilai kekeruhan, yang selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses fotosintesis (Effendi 2003).

Padatan total (residu) adalah bahan yang tersisa setelah air sampel mengalami evaporasi dan pengeringan pada suhu tertentu (APHA 2005). Padatan yang terdapat di perairan diklasifikasikan berdasarkan ukuran diameter partikel, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Klasifikasi Padatan di Perairan Berdasarkan Ukuran Diameter

Klasifikasi Padatan Ukuran Diameter (µm) Ukuran Diameter (mm)

Padatan terlarut <10-3 <10-6

Koloid 10-3 – 1 10-6 – 10-3

Padatan tersuspensi >1 >10-3

Pasang Surut

Pasang laut adalah naik atau turunnya posisi permukaan perairan atau samudera yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada tiga sumber gaya yang saling berinteraksi: laut, matahari, dan bulan. Pada bulan Sumber : Effendi 2003

baru (new moon) akan terjadi spiring tide, yaitu kondisi permukaan laut mencapai maksimum dan dikenal juga dengan istilah pasang tertinggi. Pada bulan penuh (full moon) akan terjadi neap tide dimana, kondisi permukaan laut minimum atau dikenal juga dengan pasang terendah (surut). Peristiwa ini masing-masing terjadi satu kali dalam satu bulan (Hutabarat dan Evans 1985). Kordi (1997) menyatakan bahwa kuantitas perairan ditentukan oleh pasang surut air laut sebagai suplai air tambak.

Menurut Soewardi (1994) in Dewi (1995), perbedaan pasang surut, elevasi, dan lereng akan menentukan beberapa kedalaman air dalam tambak. Kedalaman ini sangat penting untuk mengatur suhu di dalam tambak. Suhu yang ideal untuk budidaya udang sekitar 28 ºC-32 ºC. Suhu ini dapat dipertahankan apabila kedalaman tambak tidak kurang dari 80 cm. Jika keadaan pasang surut tidak mencapai kedalam 80 cm, maka sebaiknya dilakukan kegiatan tambak bandeng.

Pembuatan Tambak Pola Silvofishery

Pembuatan tambak hendaknya memperhatikan keadaan pasang surut pada lokasi setempat terutama dalam pembuatan saluran. Kordi (1997) menyatakan bahwa pembuatan saluran tambak hendaklah disesuaikan dengan kondisi pasang surut. Kordi (1997) menyatakan bahwa kuantitas perairan ditentukan oleh pasang surut air laut sebagai suplai air tambak. Hal ini disajikan pada Tabel 2. Kordi (1997) juga menjelaskan hubungan antara teknologi yang digunakan dan petakan tambak pembesaran yang optimal dalam pembuatan tambak. Hal ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2 Luas dan lebar saluran berdasarkan perbedaan pasang surut

Perbedaan pasang surut (m) Luas area (unit) Lebar saluran primer (m)

Kurang dari 1,5 20 ha20 ha 78

Lebih dari 1,5 20 ha20 ha 56

Sumber : Kordi 1997

Tabel 3 Perbandingan tambak pembesaran masing-masing tingkat teknologi

Tingkat Teknologi Luas Petakan

Ekstensif (tradisional) 2-10 ha/unit

Semi Intensif (semi tradisional) 1-3 ha/unit

Intensif 0,5-1 ha/unit

Ditinjau dari segi letak tambak terhadap laut dan muara sungai, tambak dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu tambak layah, tambak biasa, dan tambak darat. Tambak layah terletak dekat sekali dengan laut, di tepi pantai, atau muara sungai dengan perbedaan pasang surut yang besar, dimana air laut dapat menggenangi daerah tambak sejauh 1,5-2 km dari garis pantai ke arah daratan Sumber : Effendi 2003

10 tanpa mengalami perubahan salinitas yang mencolok. Salinitas pada tambak ini berkisar 30 psu. Tambak biasa adalah tambak terletak di belakang tambak layah. Tambak ini selalu terisi oleh campuran antara air laut dan air tawar dan campuran ini juga dikenal dengan air payau dengan kisaran salinitas 15 psu. Tambak darat adalah tambak yang letaknya cukup jauh dari pantai karena itu biasanya tambak ini hanya terisi dengan air tawar secara dominan dengan kadar salinitas yang kecil berkisar 5-10 psu.

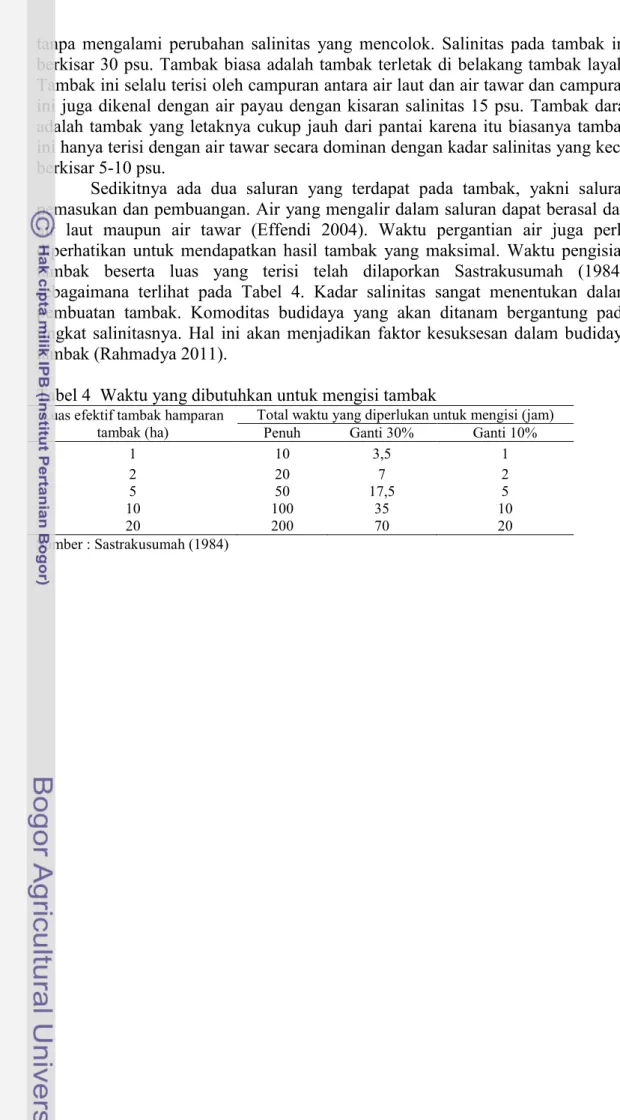

Sedikitnya ada dua saluran yang terdapat pada tambak, yakni saluran pemasukan dan pembuangan. Air yang mengalir dalam saluran dapat berasal dari air laut maupun air tawar (Effendi 2004). Waktu pergantian air juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil tambak yang maksimal. Waktu pengisian tambak beserta luas yang terisi telah dilaporkan Sastrakusumah (1984), sebagaimana terlihat pada Tabel 4. Kadar salinitas sangat menentukan dalam pembuatan tambak. Komoditas budidaya yang akan ditanam bergantung pada tingkat salinitasnya. Hal ini akan menjadikan faktor kesuksesan dalam budidaya tambak (Rahmadya 2011).

Tabel 4 Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tambak Luas efektif tambak hamparan

tambak (ha) Total waktu yang diperlukan untuk mengisi (jam)Penuh Ganti 30% Ganti 10%

1 10 3,5 1 2 20 7 2 5 50 17,5 5 10 100 35 10 20 200 70 20 Sumber : Sastrakusumah (1984)

Lokasi dan Waktu Penelitian

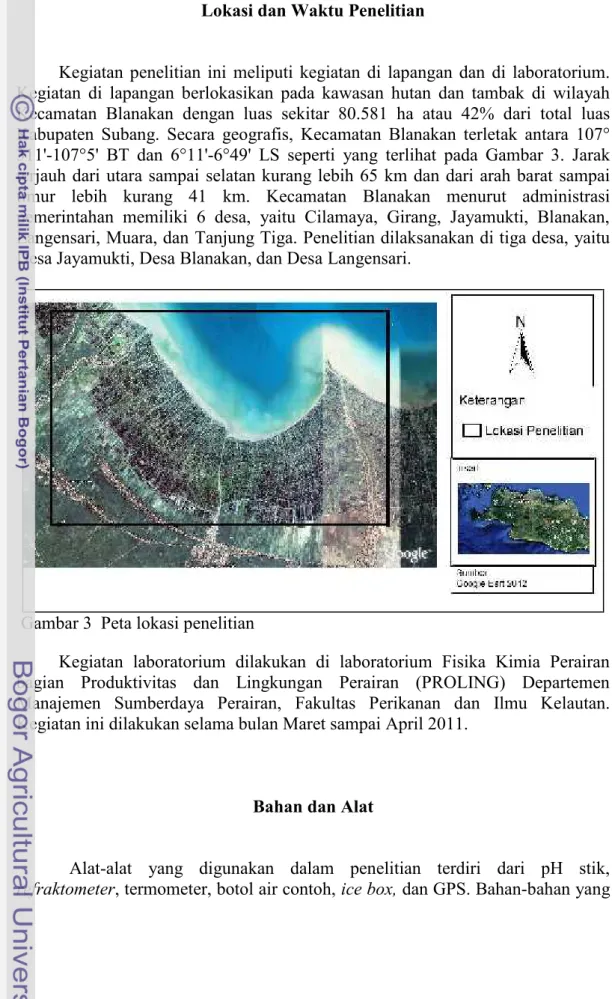

Kegiatan penelitian ini meliputi kegiatan di lapangan dan di laboratorium. Kegiatan di lapangan berlokasikan pada kawasan hutan dan tambak di wilayah Kecamatan Blanakan dengan luas sekitar 80.581 ha atau 42% dari total luas Kabupaten Subang. Secara geografis, Kecamatan Blanakan terletak antara 107° 311'-107°5' BT dan 6°11'-6°49' LS seperti yang terlihat pada Gambar 3. Jarak terjauh dari utara sampai selatan kurang lebih 65 km dan dari arah barat sampai timur lebih kurang 41 km. Kecamatan Blanakan menurut administrasi pemerintahan memiliki 6 desa, yaitu Cilamaya, Girang, Jayamukti, Blanakan, Langensari, Muara, dan Tanjung Tiga. Penelitian dilaksanakan di tiga desa, yaitu Desa Jayamukti, Desa Blanakan, dan Desa Langensari.

Gambar 3 Peta lokasi penelitian

Kegiatan laboratorium dilakukan di laboratorium Fisika Kimia Perairan bagian Produktivitas dan Lingkungan Perairan (PROLING) Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kegiatan ini dilakukan selama bulan Maret sampai April 2011.

Bahan dan Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pH stik,

12

digunakan adalah larutan titrasi dan air sampel dengan menggunakan standard metode APHA (2005).

Metode Kerja Pengambilan air contoh

Pengambilan air contoh dilakukan di lima titik pada wilayah pesisir Blanakan, yaitu pada muara Sungai Gangga, bagian utara tambak antara Sungai Gangga dengan Sungai Blanakan, Sungai Blanakan, bagian utara tambak antara Sungai Blanakan dengan saluran tambak, dan saluran tambak sebelah timur. Pengambilan contoh air ini dilakukan pada saat pasang terendah. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui kandungan limbah maksimum. Pada saat surut jumlah air dalam keadaan minimum dengan kandungan limbah yang tinggi. Data pasang surut diketahui melalui data sekunder DISHIDRO-AL untuk daerah Subang.

Analisis air contoh

Air contoh untuk suhu, pH, salinitas, dan DO dianalisis di lapangan. Suhu diukur dengan termometer, pH stik, salinitas dengan refraktometer dan DO dengan titrasi Winkler. Amonia dianalisis di laboratorium Produktivitas Lingkungan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, IPB. Hasil analisis laboratorium disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dengan menggunakan perangakat lunak Microsoft Excel.

Analisis data

Daya dukung perairan dapat diketahui setelah ditentukannya kapasitas pengenceran perairan terhadap limbah tambak (V0). Pariwono (1985) in Widigdo

dan Pariwono (2003) menjelaskan tentang volume air dalam mengencerkan limbah cair (V0) yang dibuang ke perairan umum. Penentuan volume perairan

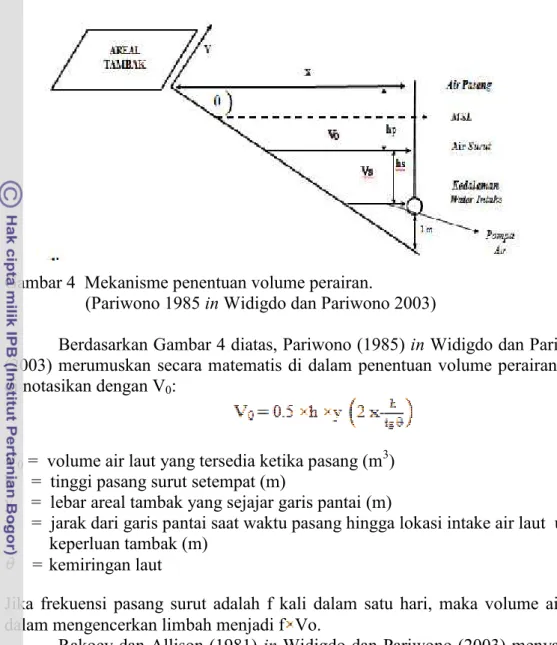

adalah dengan mengetahui kisaran pasang surut (h), panjang garis pantai (y), jarak antara garis pantai pada saat pasang rata-rata ke arah laut hingga suatu titik pada kedalaman 1 m pada titik tersebut ketika pengaruh turbulensi dasar pantai tidak ada (x), dan kemiringan dasar pantai ( ). Mekanisme penentuan volume perairan disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 Mekanisme penentuan volume perairan.

(Pariwono 1985 in Widigdo dan Pariwono 2003)

Berdasarkan Gambar 4 diatas, Pariwono (1985) in Widigdo dan Pariwono (2003) merumuskan secara matematis di dalam penentuan volume perairan yang di notasikan dengan V0:

V0= volume air laut yang tersedia ketika pasang (m3)

h = tinggi pasang surut setempat (m)

y = lebar areal tambak yang sejajar garis pantai (m)

x = jarak dari garis pantai saat waktu pasang hingga lokasi intake air laut untuk keperluan tambak (m)

= kemiringan laut

Jika frekuensi pasang surut adalah f kali dalam satu hari, maka volume air laut dalam mengencerkan limbah menjadi f Vo.

Rakocy dan Allison (1981) in Widigdo dan Pariwono (2003) menyatakan bahwa untuk menjaga agar kualitas perairan umum masih tetap layak sebagai media budidaya maka perairan penerima limbah cair dari kegiatan budidaya harus memiliki volume antara 60-100 kali lipat dari volume limbah cair yang dibuang ke perairan umum. Pada penelitian ini digunakan angka 100 kali lipat sebagai syarat minimal pengembangan budidaya tambak sehingga, limbah maksimum (LM) ke perairan adalah sebagai berikut.

LM =

Pada kondisi sebenarnya telah terdapat kandungan limbah berupa padatan tersuspensi total (Total Suspended Solid/TSS). Dengan mengestimasi kandungan TSS yang sudah terdapat di perairan, limbah maksimum (LMT) yang dapat masuk ke perairan adalah sebagai berikut.

14

Agar dapat mengetahui daya dukung kawasan Blanakan, diasumsikan limbah yang dihasilkan tambak dalam satu hektar tambak. Diasumsikan limbah dalam 1 hektar tambak dapat diketahui melalui teknologi intensif (Widigdo dan Pariwono 2003). Teknologi tambak intensif diasumsikan memiliki luas 1 ha atau setara dengan 10.000 m2 dengan kedalaman 1 m. Teknologi intensif ini diasumsikan dilakukan pergantian air sebanyak 10% dari volume tambak, maka buangan ke perairannya adalah 1.000 m3. Dari volume pergantian air itu (1.000

m3), terdapat 5% limbah berupa TSS, sehingga limbah (TSS) yang dibuang ke perairan dalam 1 ha (LI) berjumlah 50 m3atau setara dengan 50.000 liter.

Tambak teknologi intensif diasumsikan memiliki target produksi 7.000 kg/ha/MT dan tambak tradisional plus dengan asumsi produksi 400 kg/ha.MT. Limbah maksimum dalam 1 hektar tambak tradisional plus (LTP) dengan pendekatan target produksi tersebut sebagai berikut.

LTP =

Daya dukung kawasan (DDK) Blanakan untuk teknologi tradisional plus adalah perbandingan antara limbah maksimum yang dapat masuk ke dalam perairan dengan limbah yang dihasilkan dalam 1 hektar tambak. Secara matematis dapat dilihat pada rumus dibawah ini.

DDK =

Pendapatan petambak dapat dianalisis dengan mengetahui biaya produksi dan nilai jual dari udang baik udang tangakapan maupun budidaya. Secara umum keuntungan petambak dapat dilihat secara matematis di bawah ini.

Keuntungan = Nilai jual udang tangkapan + Nilai jual budidaya – Biaya produksi Biaya produksi pada tambak tradisional hanya dengan biaya pembelian benur dan upah pekerja saat panen. Produksi pada tambak tradisional plus mengalami penambahan berupa biaya pakan. Biaya pakan berasal dari jumlah pakan yang dibutuhkan merupakan hasil perkalian dari FCR dengan hasil produksi kemudian disesuaikan dengan harga pakan dalam 1 kg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran umum lokasi penelitian

Daerah penelitian, khususnya ekosistem mangrove termasuk ke dalam wilayah pengelolaan Resort Polisi Hutan (RPH) Tegal-tangkil, BKPH Ciasem-Pamanukan. Secara administrasi terletak di Kecamatan Blanakan. Luas wilayah Kecamatan Blanakan adalah 7.839,37 ha (Profil Kecamatan Blanakan 2011). Luas hutan mangrove di RPH Tegal-tangkil secara keseluruhan adalah 2.793,10 ha (KPH Purwakarta 2010). Luas desa dan mangrove pada lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Luas desa dan luas mangrove per desa di lokasi penelitian Desa DesaLuas Wilayah (ha)Mangrove/Perhutani

Jayamukti 1.547,90 735,25 Blanakan 980,46 576,34 Langensari 786,90 202,00

Sumber: Profil Kecamatan Blanakan 2011 dan KPH Purwakarta 2010

Hutan mangrove di wilayah Desa Jayamukti dan Desa Langensari dikelola dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dimulai sejak tahun 1986 melalui sistem tambak tumpangsari yang sebagian besar dengan menggunakan pola empang parit dan sebagian kecil dengan pola komplangan serta pola jalur. Pola silvofishery (wanamina) saat ini adalah hasil modifikasi sendiri oleh masyarakat penggarap akibat penebangan oleh penggarap maupun oleh pihak lain. Konsep wanamina awalnya adalah model empang parit. Proporsi antara mangrove dengan tambak adalah 80:20. Seiring dengan berubahnya kondisi masyarakat dan adanya reformasi, masyarakat semakin berani untuk menebang pohon mangrove dimana sebelumnya pohon yang ditebang bertujuan untuk dikonsumsi sendiri dan hanya rantingnya saja. Sejak tahun 2005 Kelompok Tani Hutan (KTH) diganti dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang pengurusnya ditunjuk sendiri oleh pihak Perhutani sehingga tidak mampu merangkul anggota untuk tetap mempertahankan mangrove. Sejak adanya pembatasan BBM (konversi minyak tanah ke gas) pada tahun 2005 gejolak penebangan mangrove secara massal untuk kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Penebangan juga dilakukan oleh masyarakat pengumpul kayu bakar dari desa lain (masyarakat Kecamatan Sukasari yang berprofesi sebagai pencari kayu) yang dijual untuk bahan bakar pembuatan kerupuk.

Penebangan liar pada hutan mangrove mengakibatkan bergantinya pola empang parit menjadi model lain, seperti kao-kao atau tasik rejo. Hal ini mengakibatkan luasan mangrove semakin sedikit, sehingga sulit didapatkan

16

kawasan wanamina dengan luasan mangrove 80% ataupun 70%. Mangrove dengan penutupan tinggi hanya ditemukan pada kawasan wanamina di penangkaran buaya yang sengaja dipertahankan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan (revitalisasi) kawasan wanamina atau setidaknya melakukan rehabilitasi mangrove di kawasan wanamina. Kondisi mangrove pada tambak dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.

Gambar 5 Kondisi tambak Blanakan

Sedimentasi terjadi di wilayah pantai Blanakan, Subang ini. Sedimentasi berasal dari hulu sungai. Tingkat sedimentasi juga diakibatkan wilayah pantai yang berbentuk teluk. Sedimentasi ini mengakibatkan pendangkalan. Masyarakat sekitar menyebut hal ini dengan tanah timbul. Maifitri (2012) dari hasil observasi lapangannya menyebutkan bahwa tanah timbul ini dalam setiap tahunnya dapat mencapai 1 ha lebih. Tanah timbul ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertambakan.

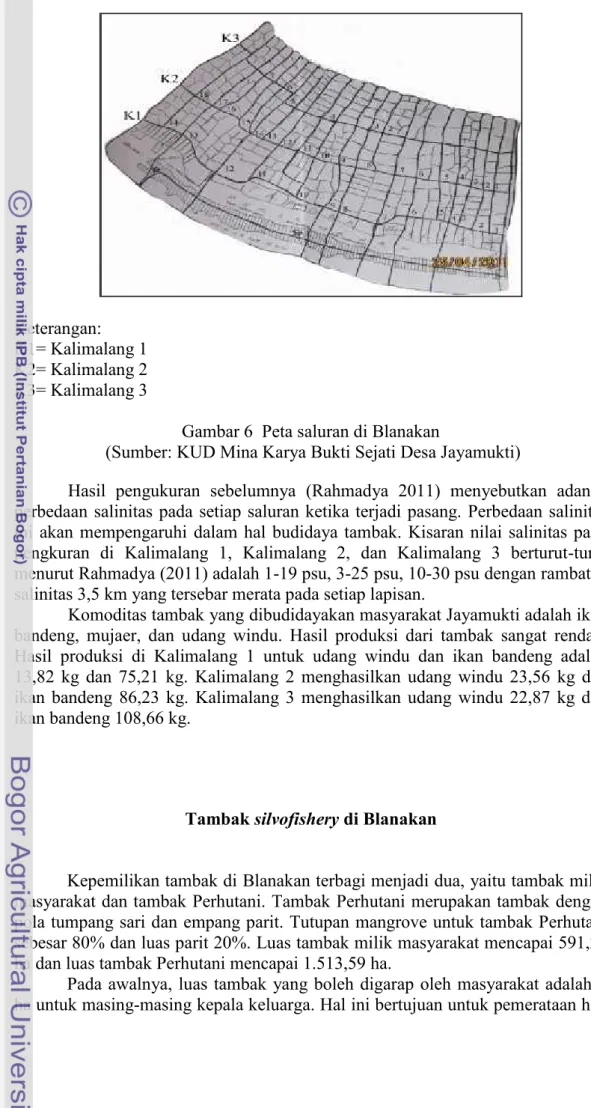

Pada lokasi penelitian terdapat 3 saluran utama. Saluran utama ini disebut oleh masyarakat setempat Kalimalang. Saluran ini memanjang dari sungai Gangga ke sungai Blanakan. Jika didefinisikan dari hulu (darat) ke hilir (laut) maka saluran utama ini dapat disebut dengan Kalimalang 1, Kalimalang 2, dan Kalimalang 3 (Gambar 6.). Terdapat kurang lebih dua puluh satu saluran-saluran kecil yang memanjang dari hulu menuju ke arah laut yang biasa disebut Kalen dengan kedalaman kurang lebih setengah meter.

Keterangan: K1= Kalimalang 1 K2= Kalimalang 2 K3= Kalimalang 3

Gambar 6 Peta saluran di Blanakan

(Sumber: KUD Mina Karya Bukti Sejati Desa Jayamukti)

Hasil pengukuran sebelumnya (Rahmadya 2011) menyebutkan adanya perbedaan salinitas pada setiap saluran ketika terjadi pasang. Perbedaan salinitas ini akan mempengaruhi dalam hal budidaya tambak. Kisaran nilai salinitas pada pengkuran di Kalimalang 1, Kalimalang 2, dan Kalimalang 3 berturut-turut menurut Rahmadya (2011) adalah 1-19 psu, 3-25 psu, 10-30 psu dengan rambatan salinitas 3,5 km yang tersebar merata pada setiap lapisan.

Komoditas tambak yang dibudidayakan masyarakat Jayamukti adalah ikan bandeng, mujaer, dan udang windu. Hasil produksi dari tambak sangat rendah. Hasil produksi di Kalimalang 1 untuk udang windu dan ikan bandeng adalah 13,82 kg dan 75,21 kg. Kalimalang 2 menghasilkan udang windu 23,56 kg dan ikan bandeng 86,23 kg. Kalimalang 3 menghasilkan udang windu 22,87 kg dan ikan bandeng 108,66 kg.

Tambak silvofishery di Blanakan

Kepemilikan tambak di Blanakan terbagi menjadi dua, yaitu tambak milik masyarakat dan tambak Perhutani. Tambak Perhutani merupakan tambak dengan pola tumpang sari dan empang parit. Tutupan mangrove untuk tambak Perhutani sebesar 80% dan luas parit 20%. Luas tambak milik masyarakat mencapai 591,25 ha dan luas tambak Perhutani mencapai 1.513,59 ha.

Pada awalnya, luas tambak yang boleh digarap oleh masyarakat adalah 2 ha untuk masing-masing kepala keluarga. Hal ini bertujuan untuk pemerataan hak

18

kepemilikan tambak, namun terdapat pula kemudian hari ada beberapa kepala keluarga yang memiliki tambak lebih dari 2 ha yang disebabkan faktor kepemilikan modal dan adanya kepala keluarga yang menjual hak kepemilikan tambak pada pemilik modal. Tambak milik masyarakat umumnya dihargai sekitar Rp 100 juta/ha, sedangkan tambak Perhutani dihargai sekitar Rp 30-75 juta/ha (Maifitri 2012).

Tambak mendapat pasokan air dari saluran yang disebut kalen yang membentang dari laut. Pergantian air pada tambak dilakukan mengikuti pasang surut. Air baru masuk saat pasang dan air lama dibuang saat surut dengan menggunakan pintu air yang bisa ditutup dan dibuka pada saat pasang (Gambar 7).

Gambar 7 Pintu air tambak

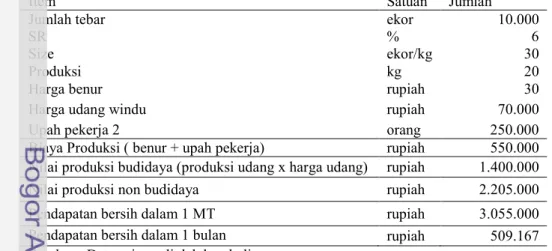

Tambak pola silvofishery di Blanakan terdiri dari pematang, caren, tutupan mangrove, dan jalan. Avicennia sp. adalah jenis yang biasanya tumbuh di wilayah mangrove. Penampang tambak silvofishery di Blanakan dapat dilihat pada Gambar 8.

Keterangan :

a : pematang dengan lebar atas berkisar 2-3 m, tinggi 1-1,5 m b : caren dengan lebar berkisar 4-6 m, kedalaman 0,7-8 m

c : pelataran dengan kedalaman air berkisar 0,05-0,2 m, dengan kedalaman sekitar tegakan sangat

dangkal karena lebatnya akar-akar napas

e : salah satu jalan akses di lokasi dengan lebar berkisar 3-6 m, dengan tinggi berkisar 1-1,5 m

Gambar 8 Bentuk penampang tambak silvofishery (tampak samping) di wilayah KUD Mina Karya Bukti Sejati, Desa Jaya Mukti.

(Sumber: KUD Mina Karya Bukti Sejati Desa Jayamukti)

Kualitas perairan

Hal yang paling berpengaruh dalam penentuan potensi pengembangan tambak silvofishery adalah kualitas perairan. Kualitas perairan yang baik akan mendukung dalam kegiatan budidaya. Sebaliknya, kualitas perairan yang buruk akan menjadi kendala dalam budidaya. Kualitas perairan di Blanakan dipengaruhi oleh kegiatan manusia sehingga berpotensi membuat kualitas perairan yang kurang baik. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kualitas perairan adalah pembuangan limbah domestik, limbah organik seperti feses, sampah pembuatan dan perbaikan kapal nelayan setempat dan beberapa buangan yang terdapat dari hulu perairan sungai Blanakan.

Kandungan total padatan tersuspensi (TSS) di Blanakan sebesar 58 mg/l. TSS bersumber dari dari erosi tanah dari hulu dan kegiatan antropogenik. Kegiatan antropogenik di Blanakan yang dapat menambah kandungan TSS adalah pembuangan sampah ke daerah sungai, aktivitas kapal sebagai jalur transportasi. Tingginya TSS akan berdampak pada kekeruhan perairan dan menghambat penetrasi cahaya yang akan menghambat fotosintesis.

Blanakan masih memiliki potensi yang baik dalam pengembangan tambak. Hal ini dapat diketahui melalui hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan kualitas perairan yang baik. Pencemar logam berat seperti Pb, Cd, Cu pada penelitian Purba (2011) di lokasi yang sama mengindikasikan bahwa kondisi Blanakan belum tercemar oleh senyawa tersebut. Selain itu, Napitu (2011) menyatakan bahwa kandungan Pb, Cd, dan Cu pada biota akuatik (bandeng, belanak, dan udang) masih di bawah standar mutu atau masih memenihi baku mutu berdasarkan MENLH No. Kep. 51/MEN-LH/I/2004 tentang baku mutu air laut.

Tabel 6 Parameter fisika dan kimia perairan Blanakan

Parameter Satuan Data Sampel Baku Mutu*

Suhu 0

C 29-34 28-32

pH - 5-8 7-8,5

DO mg/L 4,1-8,9 >5

Salinitas psu 1-30 0,5-30

* KepMen LH Nomor 51 Tahun 2004 Sumber : Data primer diolah kembali

20

Silvofishery dan keberadaan udang harian

Tutupan mangrove berpengaruh terhadap produksi udang harian (Pradana 2012) dan (Maifitri 2012). Hubungan mangrove dengan keberadaan udang di lokasi penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi penutupan mangrove (rasio mangrove dan empang), semakin tinggi atau banyak keberadaan udang di tambak. Rata-rata hasil produksi udang harian pada setiap lokasi (Kalimalang 1, Kalimalang 2, dan Kalimalang 3) tertinggi pada tambak dengan luas tutupan mangrove yang tinggi yaitu senilai 1,42 kg/ha/hari. Produksi terendah masing-masing terdapat pada tambak dengan luas tutupan mangrove rendah yaitu senilai 0,86 kg/ha/hari.

Hal yang sama diperoleh oleh Saladin (1995), menunjukkan bahwa hasil tangkapan udang penaeid pada tambak dengan penutupan tinggi (80%) di RPH Pamanukan menghasilkan udang tangkapan harian yang lebih tinggi dibanding penutupan yang lebih rendah. Pada tambak dengan penutupan tinggi hasil tangkapan udang harian rata-rata mencapai 2,29 kg/ha/hari. Hasil tangkapan udang penaeid pada tambak murni rata-rata sebesar 1,43 kg/ha/hari. Kathiresan dan Bingham (2001) menjelaskan hubungan tutupan mangrove dengan produksi udang, yakni hutan mangrove berperan menyediakan makanan dan habitat bagi juvenil udang. Tingginya produktivitas bahan organik dapat mendukung populasi udang yang berada di saluran dan hutan mangrove.

Silvofishery dan produksi udang windu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai tertinggi rata-rata hasil produksi udang windu berada pada tambak di daerah Kalimalang 3 dengan tutupan mangrove sedang, yaitu senilai 33 kg/ha/musim. Nilai terendah hasil produksi udang windu berada pada tambak dengan tutupan mangrove sedang di daerah Kalimalang 1 dengan salinitas 11 – 15 psu, yaitu senilai 7,58 kg/ha/musim. Hasil ini menunjukkan bahwa salinitas sangat mempengaruhi hasil produksi udang windu. Semakin tinggi salinitas maka hasil produksi akan semakin tinggi meskipun pada luas tutupan mangrove yang sama. Kadar garam ideal untuk pertumbuhan udang windu adalah 19-35 psu (Mujiman dan Suyanto 2004). Apabila salinitas meningkat maka pertumbuhan udang akan melambat karena energi lebih banyak terserap untuk proses osmoregulasi dibandingkan untuk pertumbuhan (Haliman dan Adijaya 2005 in Taqwa 2008).

Hasil produksi udang tertinggi berdasarkan salinitas terdapat pada tambak yang berada di daerah Kalimalang 2 dengan salinitas 16-20 psu yaitu senilai 23,56 kg/ha/musim. Hasil produksi terendah terdapat pada tambak yang berada di daerah Kalimalang 1 (tutupan mangrove sedang, jarang dan tinggi) yaitu senilai 20,85 kg/ha/musim. Pada luas tutupan mangrove, rata-rata hasil produksi tertinggi terdapat pada tambak dengan luas tutupan mangrove sedang yaitu senilai 22,36

kg/ha/musim, dan hasil produksi paling rendah terdapat pada tambak dengan luas tutupan mangrove tinggi yaitu senilai 17,03 kg/ha/musim.

Dari hasil ini dapat diketahui, tutupan mangrove optimal bagi pertumbuhan udang windu adalah luas tutupan mangrove sedang yaitu sekitar 30-60 dari luas tambak (Lampiran 5). Semakin tinggi tutupan mangrove, hasil produksi akan menurun. Seperti disebutkan oleh Primavera (2000) bahwa asam

tannic yang terkandung dalam daun Rizhopora berpotensi menjadi racun untuk

organisme akuatik. Sistem wanamina dengan mangrove tidak akan menguntungkan apabila yang ditanam di dalam tambak adalah Rizhopora karena akan menurunkan ketahanan hidup udang windu dan ikan bandeng. Berbeda dengan Rizhopora, jenis Avicennia mampu menyuburkan tambak dan dapat membantu regulasi pH pada musim hujan. Ranting Avicennia dapat dijadikan kayu bakar sehingga tidak mengotori perairan tambak.

Hasil produksi pada tambak bervariasi pada setiap tingkat salinitas dan tingkat tutupan mangrove berdasarkan letak tambak mengacu pada Kalimalang. Berdasarkan hasil wawancara beberapa tahun terakhir pada petambak diketahui bahwa survival rate (SR) udang windu sangat rendah. Hal ini menyebabkan banyak petambak yang tidak menanam udang windu di tambak mereka atau tetap menanam udang windu tetapi dengan padat tebar rendah. Pada tambak–tambak yang tidak ditanam udang windu biasanya ditanam ikan bandeng saja, atau polikultur ikan bandeng dengan mujaer dan nila. Perbedaan hasil produksi udang windu pada setiap tambak dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti letak tambak terhadap laut (perbedaan nilai salinitas) dan luas tutupan mangrove. Pradana (2012) dan Maifitri (2012) menyebutkan luasan mangrove berpengaruh terhadap hasil produksi budidaya. Pengaruh tutupan mangrove terhadap hasil produksi tidak secara langsung tetapi melalui siklus bahan organik, yang akan meningkatkan populasi plankton sebagai produsen dalam siklus makanan.

Silvofishery dan produksi ikan bandeng

Berdasarakan hasil penelitian didapatkan bahwa produksi ikan bandeng tertinggi berada pada tambak di daerah Kalimalang 3 dengan nilai salinitas berkisar antara 21-25 psu. Ikan bandeng merupakan ikan yang bersifat euryhaline sehingga habitat hidupnya sangat luas, meliputi perairan payau, muara sungai, dan laut. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan yang cukup ekstrim (Mansyur dan Tonnek 2003) sehingga dapat tumbuh optimal pada salinitas tinggi dengan pengaruh pasang dan surut tinggi. Hasil terendah produksi ikan bandeng ada pada tambak-tambak di daerah Kalimalang 1 yaitu senilai 77,99 kg/ha/musim.

Dilihat dari hasil produksi berdasarkan luas tutupan mangrove pada tambak, hasil produksi ikan bandeng tertinggi terdapat pada tambak dengan luas tutupan mangrove sedang yaitu senilai 101,75 kg/ha/musim. Luas tutupan mangrove yang paling cocok bagi kelangsungan hidup ikan bandeng adalah luas tutupan mangrove sedang yaitu sekitar 30- 60 % dari luas tambak. Hal ini sesuai

22

dengan hasil penelitian Nur (2002) dan Hastuti (2010) yang menyatakan bahwa kondisi optimum bagi produksi ikan bandeng dengan sistem wanamina adalah 40% mangrove dan 60% tambak.

Pendapatan petambak silvofishery dengan sistem tradisional

Pendapatan petambak berasal dari beberapa sumber diantaranya dari udang harian dan hasil budidaya. Udang harian adalah udang yang diperoleh para petambak dari aktivitas penangkapan di mangrove. Udang harian memanfaatkan mangrove sebagai tempat berteduh dan mencari makan. Udang harian menjadi salah satu sumber pendapatan bagi para petambak. Di lokasi penelitian ini terdapat 2 jenis udang harian, yaitu udang api dan udang peci. Harga udang Api di pasar Rp 20.000, dan udang peci Rp 30.000. Nilai tangkapan udang harian dapat dilihat pada Lampiran 2.

Udang budidaya merupakan udang yang didapat melalui hasil budidaya yaitu udang windu. Petambak di lokasi penelitian membudidayakan udang windu dengan padat tebar 10.000 ekor dalam 1 ha dengan sistem tradisional. Sistem tradisional adalah sistem budidaya udang yang tidak mendapatkan input berupa pakan dari kegiatan budidaya. Pakan yang digunakan adalah pakan alami. Harga benur di pasar rata-rata Rp. 30/ekor. Analisis pendapatan tambak tradisional disajikan pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7 Analisis pendapatan petambak silvofishery tradisional budidaya udang windu

Item Satuan Jumlah

Jumlah tebar ekor 10.000

SR % 6

Size ekor/kg 30

Produksi kg 20

Harga benur rupiah 30

Harga udang windu rupiah 70.000

Upah pekerja 2 orang 250.000

Biaya Produksi ( benur + upah pekerja) rupiah 550.000 Nilai produksi budidaya (produksi udang x harga udang) rupiah 1.400.000 Nilai produksi non budidaya rupiah 2.205.000 Pendapatan bersih dalam 1 MT rupiah 3.055.000 Pendapatan bersih dalam 1 bulan rupiah 509.167

Tabel 7 di atas menunjukkan pendapatan dari petambak budidaya dan non budidaya di tambak tradisional. Pendapatan petambak tradisional perbulan sebesar Rp. 509.167. Menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep. 1405-Bangsos/2012 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013 menyebutkan Subang dengan upah minimum Rp 1.220.000. Blanakan merupakan Sumber : Data primer diolah kembali

salah satu kecamatan dari Subang sehingga dengan pendapatan petambak dari hasil budidaya tersebaut masih jauh dari standar layak hidup.

Pendapatan petambak silvofishery dengan sistem tradisional plus Teknologi tradisional plus adalah sistem tambak dengan pemberian sedikit pakan. Peralihan sistem budidaya dari tradisional ke tradisional plus diharapkan daat meningkatkan pendapatan bagi para petambak Blanakan. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh petambak adalah biaya untuk pembelian benur, pakan, dan biaya pemeliharaan dalam satu siklus musim tanam. Pendapatan yang diperoleh petambak bersumber dari penjualan dari hasil panen tambak. Harga udang windu di pasar berfluktuasi, diasumsikan untuk harga udang windu Rp. 70.000/kg. Menurut Purnamasari (2008) ketahanan hidup atau dikenal juga dengan survival

rate (SR) untuk udang windu di alam berkisar 28%. Padat tebar pada teknologi

tradisional plus ini diasumsikan sama dengan tambak tradisional yakni 10.000 ekor/ha. Analisis pendapatan dengan menggunakan teknologi tradisional plus dalam 1 ha dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8 Analisis pendapatan petambak silvofishery teknologi tradisional plus budidaya udang windu

Item Satuan Jumlah

Jumlah tebar ekor 10.000

SR % 28

Size ekor/kg 30

Produksi kg 93

FCR 1,2

Pakan yang dibutuhkan kg 111,6

Harga pakan rupiah 13.000

Harga benur rupiah 30

Harga udang windu rupiah 70.000

Upah pekerja 2 orang 250.000

Biaya Produksi ( benur + pakan + upah pekerja) rupiah 2.000.800 Nilai produksi budidaya (produksi udang x harga

udang) rupiah 6.510.000

Nilai produksi non budidaya rupiah 2.205.000 Pendapatan bersih dalam 1 MT rupiah 6.714.200 Pendapatan bersih dalam 1 bulan rupiah 1.119.033 Sumber : Data primer diolah kembali

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa pendapatan para petambak dengan menggunakan teknologi tradisional plus adalah Rp. 1.119.033/bulan. Pendapatan tersebut telah meningkat sekitar 220% dari pendapatan dengan sistem tradisional, namun masih kurang dari UMK Subang. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep. 1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat tahun 2013, Kabupaten Subang memiliki UMK sebesar Rp 1.220.000.

24

Daya dukung kawasan pesisir Blanakan untuk tambak silvofishery untuk sistem tradisional plus

Daya dukung perairan diketahui dengnan pengenceran perairan terhadap limbah tambak (V0). Pariwono (1985) in Widigdo dan Pariwono (2003)

menjelaskan tentang volume air dalam mengencerkan limbah cair (V0) yang

dibuang ke perairan umum. Penentuan volume perairan adalah dengan mengetahui kisaran pasang surut (h), panjang garis pantai (y), jarak antara garis pantai pada saat pasang rata-rata ke arah laut hingga suatu titik pada kedalaman 1 m pada titik tersebut ketika pengaruh turbulensi dasar pantai tidak ada (x), dan kemiringan dasar pantai ( ).

Hasil pengamatan menunjukan panjang garis pantai (y) sebesar 8000 m. Jarak antara garis pantai pada saat pasang rata-rata ke arah laut (x) adalah 400 m. Kisaran pasang surut (h) adalah 0,9. Kemirangan pantai (tg 10) adalah 0,02,

sehingga

V0=

= 2689411.76 m3.

Frekuensi pasang surut adalah f kali dalam satu hari, maka volume air laut dalam mengencerkan limbah menjadi f Vo. Dari hasilpengamatan dilapangan frekuensi pasang surut di Blanakan sebanyak 2 kali dalam satu harinya, sehingga

V0= 2 689 411.76 m3x 2

= 5 378 823,53 m3

= 53.788.235.294,12 liter

Rakocy dan Allison (1981) in Widigdo dan Pariwono (2003) dalam pernyataannya menjaga agar kualitas perairan umum masih tetap layak sebagai media budidaya maka perairan penerima limbah cair dari kegiatan budidaya harus memiliki volume antara 60-100 kali lipat dari volume limbah cair yang dibuang ke perairan umum. Pada penelitian ini digunakan angka 100 kali lipat sehingga Limbah maksimum (LM) ke perairan adalah sebagai berikut.

Limbahmaksimum=

= 53.788.235,29 liter.

Pada kondisi penelitian telah terdapat kandungan limbah berupa padatan tersuspensi total (Total Suspended Solid/TSS) sebesar 58 mg/l. Dengan mengestimasi kandungan TSS yang sudah terdapat di perairan, limbah maksimum TSS (LMT) yang dapat masuk ke perairan adalah sebagai berikut.

LMT = 53.788.235,29 liter = 14.791.764,71 liter.

Agar dapat mengetahui daya dukung kawasan Blanakan, diasumsikan limbah yang dihasilkan tambak dalam satu hektar tambak. Diasumsikan limbah

dalam 1 hektar tambak dapat diketahui melalui teknologi intensif (Widigdo dan Pariwono 2003). Teknologi tambak intensif diasumsikan memiliki luas 1 ha atau setara dengan 10.000 m2 dengan kedalaman 1 m. Teknologi intensif ini

diasumsikan dilakukan pergantian air sebanyak 10% dari volume tambak, maka buangan ke perairannya adalah 1.000 m3. Dari volume pergantian air itu (1.000 m3), terdapat 5% limbah berupa TSS, sehingga limbah (TSS) yang dibuang ke

perairan dalam 1 ha (LI) berjumlah 50 m3atau setara dengan 50.000 liter. Secara

matematis dapat dilihat dibawah ini.

Pergantian air = 10% dari 10.000 m3

= 1000 m3 LI = 5% x 1000 m3

= 50 m3

= 50.000 liter/ha.

Tambak teknologi intensif diasumsikan memiliki target produksi 7.000 kg/ha/MT dan tambak tradisional plus dengan asumsi produksi 400 kg/ha.MT. Limbah maksimum dalam 1 hektar tambak tradisional plus (LTP) dengan pendekatan target produksi tersebut sebagai berikut.

LTP = x 50.000 liter/ha = 2,86 liter/ha.

Daya dukung kawasan (DDK) Blanakan untuk teknologi tradisional plus adalah perbandingan antara limbah maksimum yang dapat masuk ke dalam perairan dengan limbah yang dihasilkan dalam 1 hektar tambak. Secara matematis dapat dilihat pada rumus dibawah ini.

DDK =

= 5.177,12 ha

Pembahasan

Pendapatan petambak silvofishery dengan sistem budidaya tradisional plus dapat meningkatkan pendapatan petambak Blanakan yang awalnya dengan sistem tradisional. Hal ini disebabkan upaya yang dilakukan bertambah pula dalam pemberian pakan. Pakan yang diberikan dalam budidaya akan menambah makanan udang. Makanan udang akan meningkatkan bobot udang. Dengan bertambahnya makanan bagi udang yang diiringi dengan peningkatan bobot udang akan menambah nilai produksi. Nilai produksi yang meningkat akan meningkatkan pendapatan para petambak silvofishery Blanakan. Adapun

26

perbandingan pendapatan sistem tradisional dengan tradisional plus dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Perbandingan pendapatan petambak silvofishery tradisional dengan tradisional plus

Sistem Budidaya Pendapatan bersih / bulan

Tradisional 509.167

Tradisional plus 1.119.033 Sumber : Data primer diolah kembali

Pendapatan dari sistem budidaya tradisional sebesar Rp. 509.167/bulan. Pendapatan dari sistem budidaya tradisional plus sebesar Rp. 1.119.033/bulan. Peningkatan pendapatan dari sistem budidaya tradisional ke tradisioanl plus belum sesuai dengan standar masyarakat Subang. Pendapatan dengan kedua sistem ini masih dibawah dari UMK Subang sebesar Rp. 1.220.000.

Pengembangan teknik budididaya di kawasan pesisir Blanakan sebaiknya dilakukan dengan menerapkan teknologi tradisional plus. Hal ini disebabkan Blanakan memiliki konsep atau pola tambak dengan sistem silvofishery. Namun, target produksi maksimum tambak teknologi tradisional plus dibatasi sebesar 400 kg/ha. Target produksi yang lebih dari 400 kg/ha pada budidaya tambak biasanya menggunakan bantuan kincir. Kincir digunakan untuk menambah pasokan oksigen ke perairan. Tambahan pasokan oksigen dapat memenuhi kebutuhan oksigen biota budidaya untuk hidup.

Akan tetapi, penggunaan kincir pada tambak silvofishery sulit diterapkan karena kincir menggunakan energi listrik. Pasokan energi listrik untuk menggerakan kincir sulit diperoleh di silvofishery karena sulitnya penginstalasian peralatan melewati mangrove. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas tambak hanya dapat dilakukan dengan memberikan pakan tambahan pada biota budidaya atau biasa disebut dengan sistem tradisional plus.

Sumber penghasilan petambak diperoleh dari penjualan udang budidaya dan udang non budidaya. Udang non budidaya berasal dari alam. Udang non budidaya ini didapatkan cukup melimpah karena ekosistem mangrove yang masih mendukung kebutuhan hidup. Faktor kerapatan dari mangorve juga memepengaruhi dari hasil produksi udang non budidaya ini. Adapun tutupan yang baik untuk udang alami dan budidaya dengan kisaran tutupan 30- 60% (Maifitri 2012).

Hasil non budidaya untuk tambak silvofishery sistem tradisional plus menggunakan hasil non budidaya yang sama dengan tambak silvofishery tradisional. Peningkatan pendapatan dengan sistem tradisional plus kemungkinan masih dapat meningkat. Hal ini dikarenakan pakan yang diberikan ke tambak akan memberikan kesuburan yang meningkat pada lingkunang sekitar tambak. Kesuburan yang meningkat ini akam memambah jumlah pakan alami, sehingga hasil non budidaya akan bertambah.

Peningkatan pendapatan petambak silvofishery di Blanakan pada penelitian tidak menjadi ancaman bagi lingkungan berdasarkan daya dukung yang diperoleh. Daya dukung kawasan pesisir Blanakan berdasarkan hasil penelitian adalah seluas 5.177,12 ha. Pengembangan area pesisir untuk kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan cara peningkatan teknologi budidaya.

Perubahan konsep tambak tradisional menjadi tambak tradisional plus dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan kegiatan budidaya pesisir di Blanakan. Perubahan menjadi tambak tradisional plus harus mempertimbangkan batas kemampuan suatu perairan dalam menerima limbah organik. Hal ini dikarenakan dalam teknologi tradisional plus biota yang dipelihara diberikan pakan tambahan yang berpotensi menambah beban perairan. Peningkatan teknologi dalam mencapai kesehateraan masyarakat sekitar harus sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengandung tiga aspek pengertian. Pertama, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan masa yang akan datang. Kedua, tidak melampaui daya dukung lingkungan. Ketiga, mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menyelaraskan manusia dan pembangungan dengan sumberdaya (Palunsu 1996 in Asbar 2007).

Charles (2001) in Asbar (2007) menjelaskan tentang pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan yang meliputi aspek ekologi, sosio-ekonomi, komunitas dan kelembagaan. Pembangungan berkelanjutan secara ekologi adalah dalam rangka memelihara keberlanjutan biomassa sehingga tidak melewati daya dukungnya. Aspek ekologi di Blanakan dari peningkatan teknologinya sudah sesuai dengan daya dukung. Pembangunan berkelanjutan secara sosial-ekonomi merupakan langkah dalam memerhatikan kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu. Keberlanjutan komunitas merupakan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kelembagaan menyangkut pada pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang baik.

Dengan menjaga lingkungan agar tetap baik untuk kehidupan biota akan menghasilkan pendapatan dari non budiddaya lainnya. Hasil non budidaya selain dari udang harian adalah kepiting bakau, hasil hutan bakau. Pada penelitian ini hanya melihat aspek udang tangkapan harian. Penambahan penghasilan lainnya dapat meningkat jika menambahkan pendapatan dari non budidaya lainnya ini.

KESIMPULAN

Pengembangan tambak pola silvofishery di Blanakan dapat ditingkatkan dengan mengadopsi teknologi tradisional plus. Daya dukung tambak yang diperoleh setelah penggunaan pola baru tersebut adalah seluas 5.177,12 ha. Pendapatan petambak Blanakan dengan sistem tradisional Rp. 509.167 per bulan dan dengan sistem tradisional plus Rp. 1.119.033 per bulan.

Abraham TJ & Debasis S. 2009. Influence Of Salinity And Management Practices On The Shrimp (Penaeus Monodon) Production And Bacterial Counts Of Modified Extensive Brackishwater Ponds. Turkish Journal Of Fisheries And

Aquatic Science (9): 91-98.

APHA. 2005. Standard Methods for Exemination of Water and Wastewater. 21st

ed. APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association), and WPCF (Water Pollution Control Federation): Washington D.C.

Asbar. 2007. Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan [Disertasi]. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Dewi RH. 1995. Pengaruh Kerapatan Tegakan Mangrove Terhadap Aspek Ekologis Tambak Tumpangsari silvofishery (studi kasus di RPH Cibuaya, Karawang) [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Kanisius. Yogyakarta.Effendi I. 2004. Pengantar Akuakultur. Penebar Swadaya. Jakarta.

Febriantie I. 2009. Perubahan Total Suspended Solid (TSS) Pada Umur Budidaya yang Berbeda dalam Sistem Perairan Tambak Udang Intensif. [skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Gunawan H, Chairil A, Reny S, & Endang K. 2007. Peranan Silvofishery dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Konservasi Mangrove di Bagian Pemangkuan Hutan Ciasem-Pamanukan, Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwakarta. Info Hutan 4(2). 153-163.

Handayani, YD. 2004. Analisis Ekonomi Pemanfaatan Hutn Mangrove Menjadi Tambak Tumpangsari (Studi Kasus Desa Muara Kecmatan Blanakan Kabupaten Subang) [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Hastuti RB. 2010. Penerapan Wanamina (Wanamina) Berwawasan Lingkungan Di Pantai Utara Kota Semarang. Lingkungan Tropis, 5(1): 11-19.

Hendrajat EA, Mangapa M & Suryanto H. 2007. Budidaya Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) Pola Tradisional Plus di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Media Akuakultur 2:57-70

30

Hutabarat S dan Evans SM. 1985. Pengantar Oseanografi. Universitas Indeonesia Press. Jakarta.

Kathiresan K, Bingham BL. 2001. Biology of Mangrove and Mangrove Ecosystems. Advance in Marine Biology. 40 (81-251).

Kordi MGH 1997. Budidaya kepiting dan ikan bandeng di tambak sistem polikultur. Dahara Prize. Semarang.

Maifitri Y. 2012. Keterkaitan antara Penutupan Hutan Mangrove dan Salinitas dengan Produksi Udang Windu dan Ikan Bandeng di Kawasan silvofishery, Blanakan, Subang [Skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan.Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Mujiman A, Suyanto R. 2004. Budidaya Udang Windu. Penebar Swadaya.

Jakarta.

Napitu WT. 2011. Analisis Kandungan Logam Berat Pb, Cd, Dan Cu Pada Bandeng, Belanak, Dan Udang Di Kawasan Silvofishery Blanakan Subang [Skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan.Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Nontji A. 1987. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan. Jakarta.

Nur SH. 2002. Pemanfaatan Ekosistem Hutan Mangrove Secara Lestari Untuk Tambak Tumpangsari di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. [disertasi]. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Nybakken JW. 1987. Biologi laut: suatu pendekatan ekologis. [Terjemahan dari Marine biologi: An ecological approach, 3 rd edition]. Eidman HM, Koesoebiono, Bengen DG, Hutomo M, & Sukardjo S (penerjemah). PT Gramedia. Jakarta.

Palafox, JP,. 1997. The Effect Of Salinity And Temperatur On The Growth And Survival Rates Of Juvenile White Shrimp Penaeus Vanamei, Boone, 1931.

Aquaculture (157): 107-115.

Paryono TJ. 1999. Kajian Ekonomi Pengelolaan Tambak di Kawasan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pesisir dan Lautan 2(3). 8-16. Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten. 2009. Rencana Pengaturan Kelestarian

Hutan Kelas Perusahaan Mangrove. 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2019. Cianjur. p. 31-32; 42; 61.

Perum Perhutani. 1994. Pedoman Pelakasanaan Perhutanan Sosial pada Hutan Payau. Bandung.

[PP] Perauran Daerah. 2012. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep. 1405-Bangsos/2012. Jawa Barat (ID): PP.