TEKNIK PEMBENIHAN TIRAM MUTIARA (Pinctada maxima) DI BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN,

DESA SUKADANA, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN KARANGASEM, BALI

PRAKTEK KERJA LAPANG

PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN

Oleh:

MOCHAMMAD IRWANSYAH SURABAYA– JAWA TIMUR

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA 2011

TEKNIK PEMBENIHAN TIRAM MUTIARA (Pinctada maxima) DI BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN,

DESA SUKADANA, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN KARANGASEM, BALI

Praktek Kerja Lapang Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi Budidaya Perairan

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga

Oleh :

MOCHAMMAD. IRWANSYAH NIM. 060810313P

Mengetahui : Menyetujui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Dosen Pembimbing Kelautan Universitas Airlangga,

Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, DEA., Drh. Akhmad Taufiq Mukti, S. Pi., M. Si. NIP. 19520517 197803 2 001 NIP. 19740308 200112 1 001

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa laporan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini, baikruang lingkup maupun kualitasnya dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan.

Tanggal Ujian : 20 Juli 2011

Menyetujui Panitia Penguji,

Akhmad Taufiq Mukti, S. Pi., M. Si. NIP. 19740308 200112 1 001

Sekretaris Anggota

Abdul Manan, S.Pi., M.Si. Kustiawan Tri Pursetyo, S.Pi., M.Vet. NIP. 19800517 200312 1 004 NIP. 19831106 201012 1 003

Surabaya, 25 Agustus 2011 Fakultas Perikanan dan Kelautan

Universita Airlangga Dekan,

Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, DEA., Drh. NIP. 19520517 197803 2 001

RINGKASAN

MOCHAMMAD IRWANSYAH. Teknik Pembenihan Tiram Mutiara (Pinctada maxima) di Balai Produksi Udang Unggul dan Kekerangan, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. Dosen Pembimbing Akhmad Taufiq Mukti S.Pi., M.Si.

Tiram mutiara (Pinctada maxima) merupakan komoditas bernilai tinggi yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Terbatasnya ketersediaan benih atau spat tiram mutiara menjadi kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan budidaya tiram mutiara. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia tiram mutiara merupakan komoditas yang masih baru dan belum banyak yang membudidayakan selain itu teknik pembenihannya juga masih terkesan rahasia bagi masyarakat. Tujuan dari Praktek Kerja Lapang (PKL) di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali adalah untuk mempelajari dan memahami secara langsung tentang teknik pembenihan tiram mutiara dan mengetahui faktor – faktor dan kendalanya. Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Propinsi Bali pada tanggal 24 Januari – 24 Februari 2011. Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode diskriptif dengan pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara partisipasi aktif, observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Lapang didapat informasi bahwa dalam kegiatan teknik pembenihan tiram mutiara di mulai dari seleksi induk, pemeliharaan larva hingga pemanenan benih atau spat. Proses pemijahan tiram mutiara yang dilakukan selama praktek kerja lapang yaitu dengan pemijahan secara buatan. Pemijahan buatan yang digunakan adalah dengan metode manipulasi lingkungan atau metode thermal shock. Pemijahan buatan ini menggunakan 21 ekor induk dengan perbandingan lima betina dan 16 jantan dari

hasil budidaya. Induk yang memijah dari 21 induk tersebut hanya delapan ekor induk jantan, sedangkan betina memijah semua. Pemijahan ini menghasilkan telur sejumlah 10.400.000 juta butir telur. Telur-telur tersebut berkembang menjadi larva. Tidak semua dari jumlah telur dapat berkembang menjadi larva. Pada fase larva diperoleh jumlah 9.152.000 larva. Ketersediaan pakan alami dan pengontrolan kualitas air pada bak pemeliharaan larva dapat mempengaruhi kelangsungan hidup larva.

Kendala utama proses pembenihan yang ditemui di lokasi Praktek Kerja Lapang adalah pada saat pemeliharaan larva, adanya masa-masa kritis pada setiap fasenya, yang dapat mengakibatkan kemungkinan kematian massal jika tidak segera diatasi. Selain itu kendala lainnya adalah mengenai penyakit pada tiram mutiara. Kurangnya pengetahuan terhadap penyakit yang timbul pada tiram mutiara mulai fase larva hingga induk mengakibatkan tidak ada penanganan khusus pada tiram yang terserang penyakit bahkan memungkinkan penyakit tersebut menyebar. Selain itu kurangnya sumber daya manusia yang ada di Balai Produksi Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali menjadi salah satu kendala dalam pengembangan balai.

SUMMARY

MOCHAMMAD IRWANSYAH. Hatchery Technique of Pearl Oyster (Pinctada maxima) at Central Superior Prawn and Oyter Production, Sukadana Village, Kubu District, Karangasem Regency, Bali Province. Academic Advisor Akhmad Taufiq Mukti S.Pi., M.Si.

Pearl oyster (Pinctada maxima) is a high-value commodities that have a good prospect to be developed. Limited availability of seed or pearl oyster spat to be the main problem in the development of pearl oysters cultured. As we know that in Indonesia pearl oyster is a commodity that is still new and not many people cultivating other than that still seems the secrets of hatchery techniques for public. The purpose of the Field Work Practice at Central Superior Prawn and Oyter Production Karangasem, Bali is to study, understand, and practice the technique directly on pearl oyster hatchery and find out its factors and obstacles. Practice Field Work activities are performed at Central Superior Prawn and Oyter Production, Sukadana Village, Kubu District, Karangasem Regency of Bali Province on January 24th 2011 to February 24th 2011. Methods used in Practice Field is descriptive method with the retrieval of data includes primary data and secondary data. Data is collected by active participation, observation, interview and literature study.

The results of Field Work Practice activity obtained information that the activities of pearl oyster hatchery techniques at the start of the parent selection, larval rearing to harvesting the seed or spat. Pearl oyster spawning process conducted during fieldwork practice is by artificial spawning. Artificial spawning is used by environmental manipulation method or thermal shock methods. This artificial spawning using 21 breeding with a ratio of five females and 16 males from the cultivation. That spawn from the parent stem 21 is only eight breeding males, while females spawn all. Spawning egg is producing 10.400.000 million eggs. The eggs develop into larvae. Not all of the eggs can develop into larvae. In the larval phase is obtained 9.152.000 million of larvae. The availability of natural food and water quality control in larval rearing tanks may affect larval survival.

The main problem encountered in the process of seeding at Field Work Practice location is the larval rearing of critical periods in each phase, which can lead to the possibility of mass death if not solved soon. Besides other constraints are about the disease in oyster pearls. Lack of knowledge of the diseases that arise on pearl oyster begin from larvae phase to the parent resulted from no special handling on oyster disease even let the disease to spread. Besides the lack of human resources at Center of Superior Shrimp and Oyster Production Karangasem, Bali became one of the problems in the development.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Praktek Kerja Lapang dengan judul Teknik Pembenihan Tiram Mutiara (Pinctada maxima) di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Propinsi Bali ini terselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapang yang telah dilaksanakan di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali pada tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 24 Februari 2011. Laporan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah Praktek Kerja Lapang ini masih belum sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap karya tulis ilmiah Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi pembaca.

Surabaya, 11 Juli 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan penghargaan mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, DEA., Drh selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya.

2. Bapak Akhmad Taufiq Mukti SPi., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan sejak penyusunan usulan hingga selesainya penyusunan karya tulis PKL ini.

3. Bapak Abdul Manan, S.Pi., M.Si. selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan saran kritik dalam penyempurnaan laporan PKL ini.

4. Bapak Kustiawan Tri Pursetyo, S.Pi., M.Vet. selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan saran kritik dalam penyempurnaan laporan PKL ini. 5. Bapak Agustono, Ir, M. Kes selaku koordinator PKL.

6. Bapak Ngurah Sedana Y. S.Pi, M.Si selaku Penanggung jawab di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali yang telah memberikan ijin dan bantuan fasilitas selama PKL.

7. I Komang Widiana S.Pi., selaku pembimbing lapang selama kegiatan PKL. 8. Kedua orang tua saya, M. Mochib dan Chairul Asbaniyah serta kakak saya

Mita Istinarati yang telah memberi dukungan baik moril maupun materi. 9. Lyalailiyah yang selalu memberi dorongan dan semangat agar penulis segera

menyelesaikan Laporan PKL ini.

10. Sahabat-sahabat saya Yayak, Djorghi, Ichal dan Arya yang juga memberi semangat agar penulis segera menyelesaikan Laporan PKL ini.

11. Teman-teman PKL Ima, Mery, Andin dan Aryo yang memberi keceriaan dan semangat saat di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali.

12. Seluruh staf di Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali, Pak Salam, Bli Agus, Bli Gede, Pak Wayan, Bli Bontet, Bli Komang

Sumerada yang telah memberikan masukan untuk penyusunan karya tulis ilmiah PKL ini.

13. Teman-teman BP 2008 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah PKL ini.

14. Semua pihak yang telah membantu sehingga karya tulis ilmiah Praktek Kerja Lapang ini bisa terselesaikan.

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... iv

SUMMARY ... vi

KATA PENGANTAR ... viii

UCAPAN TERIMA KASIH ... ix

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

I PENDAHULUAN ... 1

1.1 LatarBelakang ... 1

1.2 Tujuan ... 3

1.3 Manfaat ... 3

II TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1 Klasifikasi Tiram Mutiara (Pinctada maxima)... 4

2.2 Morfologi ... 4

2.3 Habitat dan Penyebaran Tiram Mutiara (P. maxima) ... 5

2.4 Kebiasaan Makan... 7

2.5 Siklus hidup dan Reproduksi... 7

2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Budidaya Tiram Mutiara (P. maxima) 9 2.6.1 Ekologi ... 9

2.6.2 Faktor Resiko ... 13

2.6.3 Faktor Kemudahan ... 14

2.7 Kegiatan Pembenihan Tiram Mutiara ... 14

2.7.1 Pemilihan Induk dan Pemeliharaanya ... 14

2.7.2 Seleksi Induk ... 15

2.7.3 Pemijahan ... 15

2.7.4 Penyedian Pakan ... 16

2.7.5 Pemeliharaan Larva ... 16

2.8 Pengendalian Hama dan Penyakit ... 16

III PELAKSANAAN... 18

3.1 Tempat dan Waktu ... 18

3.2 Metode Kerja ... 18

3.3 Pengumpulan Data ... 18

3.3.1 Data Primer ... 18

3.3.2 Data Sekunder ... 20

IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang ... 21

4.1.1 Latar Belakang Berdirinya BPIUUK Karangasem Bali 21 4.1.2 Keadaan Topografi dan Geografis BPIUUK Karangasem Bali 22 4.1.3 Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja... 22

4.2 Sarana ... 23

4.2.1 Sistem Penyediaan Tenaga Listrik... 23

4.2.2 Sistem Penyediaan Air Laut ... 24

4.2.3 Sistem Penyediaan Air Tawar ... 25

4.2.4 Sistem Aerasi... 25

4.2.5 Metode Longline ... 25

4.2.6 Bak Induk ... 26

4.2.7 Bak Pemijahan ... 27

4.2.8 Bak Pemeliharaan Larva ... 27

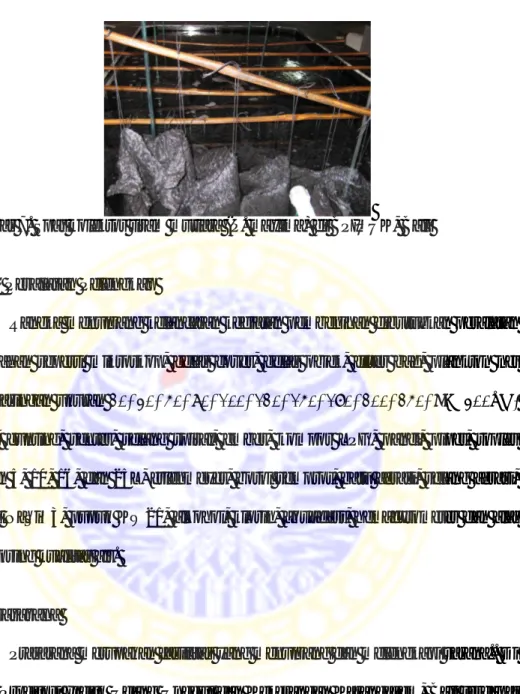

4.2.9 Spat Kolektor ... 28

4.2.10 Peralatan Lain ... 29

4.3 Prsarana ... 29

4.4 Kegiatan Pemeliharaan Induk Tiram Mutiara ... 30

4.4.1 Persiapan Tempat Pemeliharaan ... 30

4.4.2 Pengadaan Induk ... 31

4.4.3 Pemberian Pakan ... 31

4.4.4 Kualitas Air ... 32

4.5 Pemijahan Tiram Mutiara ... 32

4.5.1 Seleksi Induk ... 32

4.5.2 Pemijahan Buatan Tiram Mutiara (P. maxima) ... 34

4.5.3 Penanganan Telur ... 37

4.5.4 Daya Tetas ... 38

4.5.5 Perkembangan Embrio Tiram Mutiara ... 39

4.5.6 Pemeliharaan Larva ... 39

4.6 Kultur Pakan Alami... 51

4.6.1 Sterilisasi Alat dan Media ... 52

4.6.2 Kegiatan Kultur... 53

4.7 Kendala dan Hambatan ... 54

4.8 Perkiraan Analisis Usaha ... 55

4.8.1 Permodalan ... 55

4.8.2 Biaya Produksi ... 56

4.8.3 Penerimaan dan Keuntungan ... 56

4.8.4 Rentabilitas ... 56

4.8.5 R/C ratio ... 57

4.8.6 Analisis Titik Impas (Break Even Point /BEP) ... 57

4.8.7 Masa Pengembalian Modal (Payback Periode/ PP) ... 57

V SIMPULAN DAN SARAN... 58

5.1 Simpulan... 58

5.2 Saran ... 58

DAFTAR PUSTAKA ... 59

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman 1. Komposisi jumlah pegawai negeri berdasarkan tingkat

pendidikan dan status pegawai di Balai Produksi Induk Udang

Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali... 23 2. Prasarana yang tersedia di Balai Produksi Induk Udang Unggul

dan Kekerangan Karangasem, Bali... 30 3. Data pengukuran parameter kualitas air pembenihan tiram

mutiara (P. maxima) ... 45 4. Data pengukuran parameter kualitas air pembenihan tiram

mutiara (P. maxima) ... 45 5. Data jumlah larva tiram mutiara (P. maxima) ... 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Anatomi tiram mutiara (P. maxima)... 5

2. Siklus hidup tiram mutiara (P. maxima)... 8

3. Longline tempat pemeliharaan induk tiram mutiara (P. maxima) di laut milik BPIUUK, Bali... 26

4. Bak fiber... 27

5. Bak pemijahan tiram mutiara (P. maxima)... 27

6. Bak pemeliharaan larva... 28

7. Spat kolektor tiram mutiara (P. maxima) di BPIUUK, Bali... 29

8. Pocket net dan keranjang tento... 31

9. Forsep dan spatula, induk tiram, dan seleksi induk... 34

10. Penjemuran tiram mutiara... 35

11. Pengamatan pemijahan dengan senter dan induk yang sedang memijah... 37

12. Pemanenan telur dan persiapan sebelum ditebar... 38

13. Pengontrolan aerasi dan pengisian air dengan filter bag... 40

14. Pemberian pakan... 44

15. Persiapan kolektor dan kolektor yang sudah disiapkan... 48

16. Spat ditata pada poket dan dibungkus waring sebelum turun laut... 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang... 62 2. Struktur Organisasi Balai Produksi Induk Udang Unggul dan

Kekerangan Karangasem, Bali ... 63 3. Gambar Sarana dan Prasarana ... 64 4. Proses Perkembangan Embrio dan Larva Tiram Mutiara

(P. maxima) ... 66 5. Data Pengukuran Parameter Kualitas Air ... 68 6. Perkiraan Analisis Usaha Teknik Pembenihan Tiram Mutiara

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara penghasil mutiara yang cukup dikenal di pasaran dunia, sebagian besar produksi mutiara yang dipasarkan berasal dari hasil budidaya (Anna, 2006). Kondisi perairan Indonesia sangat sesuai untuk budidaya tiram mutiara dan persebaran berbagai spesies tiram alam penghasil mutiara tersebut dapat ditemui hampir di setiap propinsi, seperti ditunjukkan oleh peta sebaran potensi tiram mutiara yang dikeluarkan Lembaga Penelitian Perikanan Laut, sehingga perusahaan budidaya tiram mutiara berkembang pesat, meskipun pada perkembangan selanjutnya, perusahaan budidaya tiram mutiara lebih banyak terkonsentrasi di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia yang kualitas lingkungannya lebih baik dan tidak banyak terpengaruh aktivitas yang merusak lingkungan (Sujoko, 2010).

Permintaan mutiara yang sangat tinggi dari konsumen internasional mengakibatkan ketertarikan pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau bekerjasama dengan perusahaan lokal. Perusahaan tersebut tidak hanya menjual mutiara, tetapi juga membudidayakan tiram penghasil mutiara secara intensif, sehingga tidak lagi mengandalkan hasil tangkapan alam. Jenis-jenis tiram penghasil mutiara yang banyak dibudidayakan `di Indonesia, antara lain : Pinctada maxima, P. margaritifera dan Pteria penguin (Sutaman, 1993).

Mutiara yang dihasilkan bervariasi dari warna kuning muda sampai warna hitam. Warna hitam merupakan warna yang diminati pelanggan mutiara dunia

saat ini, sehingga harganya sangat mahal. Diameter mutiara yang dihasilkan umumnya lebih kecil daripada yang diproduksi P. maxima. Sementara, P. fucata adalah spesies yang banyak dibudidayakan di Jepang dan P. penguin tidak banyak dibudidayakan karena sejauh ini hasilnya diperuntukkan hanya pada kalangan tertentu mengingat bentuk mutiara yang dihasilkannya umumnya tidak bundar.

Berkat kemajuan teknologi saat ini, tiram mutiara sudah dapat dibudidayakan, walaupun sebagian besar teknologinya masih didominasi atau dikuasai oleh bangsa lain. Tiram mutiara yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah P. maxima. Spesies ini banyak ditemukan di perairan Indonesia bagian Timur seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Irian Jaya dan gugusan Laut Arafuru (Winanto, 2001).

Pada mulanya teknologi pembenihan tiram mutiara terkesan rahasia karena hanya dikuasai oleh teknisi impor yang kebanyakan dari Jepang. Hatchery tiram mutiara juga masih terbatas pada perusahaan besar yang kebanyakan PMA (Penanaman Modal Asing). Namun, menjelang tahun 2000 mulai dikembangkan hatchery dalam skala menengah yang dimiliki oleh pengusaha lokal dan dikerjakan oleh tenaga domestik yang sebelumnya telah bekerja di perusahaan besar (Sujoko, 2010).

Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem, Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementrian Kelautan dan Perikanan yang telah berhasil dalam teknik pembenihan dan pengembangkan teknologi tiram mutiara (P. maxima). Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia, tiram mutiara merupakan komoditas yang masih baru dan

belum banyak yang membudidayakan, sehingga mendorong untuk dilakukan Praktek Kerja Lapang mengenai teknik pembenihan tiram mutiara (P. maxima) di BPIUUK Karangasem, Propinsi Bali.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini adalah :

a. Mempelajari dan memahami secara langsung tentang teknik pembenihan tiram mutiara (P. maxima) di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK), Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. b. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi dalam teknik pembenihan dan

kendala pembenihan tiram mutiara (P. maxima) di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK), Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah mengetahui pembenihan tiram mutiara (P. maxima), diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman, ketrampilan kerja serta dapat menambah wawasan mengenai kegiatan teknik pembenihan tiram mutiara (P. maxima).

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klasifikasi Tiram Mutiara (Pinctada maxima)

Tiram mutiara merupakan hewan laut dari golongan mollusca yang bisa menghasilkan mutiara. Tiram ini hidup di perairan dangkal hingga kedalaman berkisar antara 64-75 meter dan menyukai perairan yang intensitas cahaya matahari tidak terlalu tinggi (Sujoko, 2010).

Spesies tiram mutiara yang terdapat di perairan Indonesia adalah Pinctada maxima, P. margaritifera, P. fucuta, P. chemnitis dan Pteria penguin. (Winanto, 2004). Mulyanto (1987) menyatakan, secara rinci klasifikasi tiram mutiara sebagai berikut :

Kingdom : Invertebrata Phylum : Mollusca Class : Bivalvia

Sub Class : Lamellibranchia Ordo : Pteriida

Sub Ordo : Pteriomorpha Super family : Pteriacea Family : Pteriidae Genus : Pinctada

Species : Pinctada maxima

2.2. Morfologi

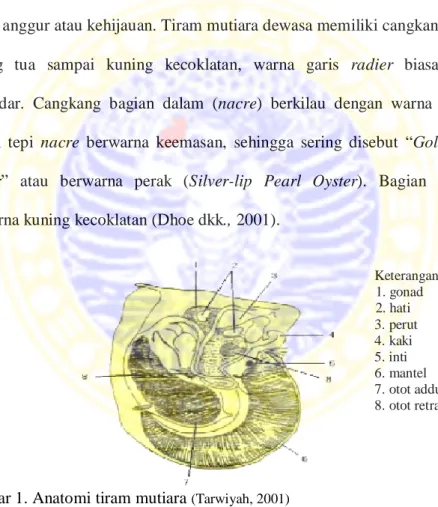

Spesies P. maxima mempunyai dorso-ventral dan anterior-posterior yang hampir sama, sehingga bentuknya agak bundar. Bagian dorsal berbentuk datar dan panjang serta dihubungkan semacam engsel berwarna hitam, selain itu memiliki gonad yang berbentuk tebal menggelembung, pada kondisi matang menutupi seluruh tubuh (hati, kaki dan yang lain), kecuali bagian kaki. Pada stadia

pediveliger ditandai dengan perkembangan bisus yang berfungsi untuk bergerak, berenang dan menempel (Takemura dalam Winanto, 2009).

Cangkang tiram mutiara muda berwarna kuning pucat, akan tetapi terdapat juga yang berwarna kuning kecoklatan dan terdapat garis – garis radier yang menonjol (seperti sisik) dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan spesies lain, yaitu berkisar antara 10 – 12 buah. Warna garis radier coklat kemerahan, merah anggur atau kehijauan. Tiram mutiara dewasa memiliki cangkang berwarna kuning tua sampai kuning kecoklatan, warna garis radier biasanya sudah memudar. Cangkang bagian dalam (nacre) berkilau dengan warna keperakan, bagian tepi nacre berwarna keemasan, sehingga sering disebut “Gold-lip Pearl Oyster” atau berwarna perak (Silver-lip Pearl Oyster). Bagian luar nacre berwarna kuning kecoklatan (Dhoe dkk., 2001).

Keterangan : 1. gonad 2. hati 3. perut 4. kaki 5. inti 6. mantel 7. otot adductor 8. otot retractor

Gambar 1. Anatomi tiram mutiara (Tarwiyah, 2001)

2.3. Habitat dan Penyebaran Tiram Mutiara (P. maxima)

P. maxima memiliki nama lain yaitu Shirocho-gai yang merupakan spesies tiram mutiara yang ukurannya paling besar. Tempat hidupnya mulai dari perairan dangkal dengan daerah perairan berpasir atau pasir berkarang yang ditumbuhi

tanaman lamun sampai laut dalam berkarang. Tiram mutiara hidup menempel pada karang hingga kedalaman berkisar antara 10-75 meter (Takemura dalam Winanto, 2009).

Jenis tiram mutiara yang banyak ditemukan di Indonesia, yaitu tiram mutiara jenis P. maxima, jenis ini dikenal mampu menghasilkan mutiara yang berukuran cukup besar dikelasnya. Lingkungan perairan tropis Indonesia sangat mendukung kehidupan tiram mutiara, sehingga pertumbuhannya dapat berlangsung sepanjang tahun. Tiram mutiara biasanya hidup di daerah terumbu karang atau substrat yang berpasir. Pola penyebaran tiram mutiara biasanya terdapat pada daerah yang beriklim hangat di daerah tropis dan subtropis. Pertumbuhan tiram mutiara di daerah subtropis berlangsung di musim panas sedangkan di musim dingin pertumbuhannya berlangsung lambat atau terkadang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Hal inilah yang menyebabkan waktu pertumbuhan tiram mutiara di Indonesia (daerah tropis) cenderung 4,6 kali lebih cepat dibandingkan dengan tiram mutiara Jepang (daerah subtropis). Pertumbuhan kerang mutiara sangatlah dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, yaitu faktor biologis, fisika dan kimia. Suhu menjadi faktor fisika yang mampu mempengaruhi pertumbuhan tiram mutiara, karena pada musim panas, saat suhu naik, tiram mutiara dapat tumbuh secara maksimal. Namun, saat suhu dan salinitas sepanjang tahun stabil dengan lingkungan yang ideal, maka pertumbuhannya akan stabil pula (Harramain, 2005)..

2.4 Kebiasaan Makan

Berbeda dengan jenis ikan yang lain, cara makan tiram mutiara (P. maxima) dilakukan dengan menyaring air laut, sedangkan cara mengambil

pakan dilakukan dengan menggetarkan insang yang menyebabkan air masuk ke dalam rongga mantel. Kemudian, pergerakan bulu insang, menyebabkan plankton yang masuk akan berkumpul di sekeliling insang. Selanjutnya, plankton akan masuk ke dalam mulut melalui gerakan labial plap (Sutaman, 1993).

2.5 Siklus hidup dan Reproduksi

Tiram mutiara memiliki jenis kelamin yang terpisah, kematangan gonad dicapai saat ukurannya sudah mencapai 17,5 cm untuk jantan dan 16 cm untuk betina dan usianya kira-kira dua tahun. Jika pertumbuhannya cepat biasanya satu tahun sudah matang gonad dan jika lambat bisa mencapai tiga tahun (Wada, 1991) Pertumbuhan tiram mutiara sangat tergantung pada suhu air, salinitas, makanan yang cukup dan persentase kimia dalam air laut. Tiram mutiara dapat tumbuh dengan baik pada musim panas dimana suhu air tinggi. Pemijahan sering terjadi akibat perubahan suhu yang ekstrem atau tejadi perubahan lingkungan yang tiba-tiba (Candra, 2008). Tiram mutiara mulai memijah pada saat suhu perairan mulai meningkat sampai 25°C dengan pH air 7,8 pada kondisi alam. Tiram mutiara biasanya memijah dua kali setahun yaitu awal bulan Juli sampai bulan Agustus dan pada akhir bulan Desember sampai awal bulan Februari (Tintun dan Winanto, 1988).

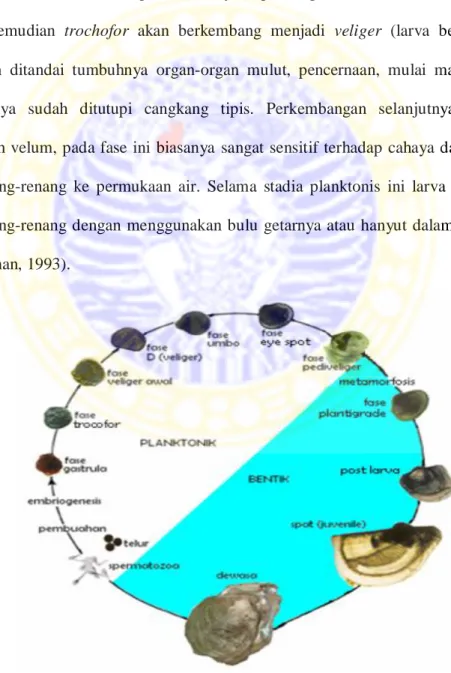

Induk tiram betina yang sudah memijah akan mengeluarkan telur yang kemudian akan dibuahi oleh sel kelamin jantan (sperma), pembuahan ini terjadi

secara eksternal di dalam air. Setelah telur dibuahi akan mengalami perubahan bentuk, terjadi penonjolan polar body I, polar body II, lalu membentuk polar lobe II yang merupakan awal proses pembelahan sel. Mula-mula sel membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan selanjutnya sampai menjadi multisel atau berakhirnya proses pembelahan sel. Tahap selanjutnya adalah fase trochofor dengan bantuan bulu-bulu getar tubuhnya dapat bergerak searah rotasi. Beberapa hari kemudian trochofor akan berkembang menjadi veliger (larva bentuk D) dengan ditandai tumbuhnya organ-organ mulut, pencernaan, mulai makan dan tubuhnya sudah ditutupi cangkang tipis. Perkembangan selanjutnya adalah tumbuh velum, pada fase ini biasanya sangat sensitif terhadap cahaya dan sering berenang-renang ke permukaan air. Selama stadia planktonis ini larva biasanya berenang-renang dengan menggunakan bulu getarnya atau hanyut dalam arus air (Sutaman, 1993).

Winanto (2004) menyatakan, larva pada umur 12-14 hari mengalami metamorfosis menjadi fase umbo yang ditandai dengan adanya tonjolan pada bagian dorsal. Larva pediveliger mulai mencari tempat untuk menempel, pertumbuhan awal cangkang terlihat pada bagian tepi cangkang, bentuknya sangat tipis, transparan, dan tersusun oleh selaput tipis conchiolin. Pada waktu yang sama, benang – benang bisus tumbuh dan memiliki fungsi untuk menempel. Organ lain yang berkembang, yaitu labial palp dan insang. Stadia pertumbuhan setelah pediveliger ini biasanya disebut plantigrade (CMFRI, 1991).

Rangkaian perkembangan akhir larva, yaitu plantigrade berubah menjadi spat, bentuknya menyerupai tiram mutira dewasa, mempunyai engsel, auricula depan dan belakang serta takik bisus. Cangkang sebelah kiri lebih cembung daripada yang kanan. Spat menempelkan diri pada substrat dengan bantuan benang – benang bisus. Laju pertumbuhan dari stadia larva sampai spat pada satu tempat dan tempat yang lain berbeda-beda, tergantung dari faktor lingkungan (Sutaman, 1993).

2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Budidaya Tiram Mutiara (P. maxima) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi budidaya tiram mutiara, meliputi: ekologi, resiko dan kemudahan (Sidar, 2008).

2.6.1 Ekologi

A. Lokasi Terlindung

Lokasi usaha untuk budidaya tiram mutiara ini berada di perairan laut yang tenang. Pemilihan lokasi pembenihan maupun budidaya berada dekat pantai

dan terlindung dari pengaruh angin musim dan tidak terdapat gelombang besar (Sidar, 2008). Winanto (2004) juga mengemukakan bahwa lokasi yang terlindung sangat diperlukan untuk pemeliharaan, khususnya untuk induk, hal ini dikarenakan selain dapat terhindar dari stres fisiologis seperti mengeluarkan semua isi gonad atau memijah sebelum waktunya, sarana pemeliharaan seperti rakit apung juga tidak mudah rusak.

B. Dasar Perairan

Tiram mutiara cocok hidup pada lokasi perairan yang berkarang atau yang mengandung pecahan-pecahan karang, tidak cocok pada perairan yang berpasir. Sebab, lokasi yang terdapat pecahan-pecahan karang merupakan alternatif tempat yang sesuai untuk melakukan budidaya tiram mutiara (Sidar, 2008).

C. Arus Air

Arus tenang merupakan tempat yang paling baik, hal ini bertujuan untuk menghindari teraduknya pasir perairan yang masuk ke dalam tiram. Pasang surut air juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelangsungan hidup tiram mutiara karena pasang surut air laut dapat menggantikan air secara total dan terus-menerus sehingga perairan terhindar dari kemungkinan adanya limbah dan pencemaran lain (Sidar, 2008).

D. Salinitas

Tiram mutiara lebih menyukai hidup pada salinitas yang tinggi. Tiram mutiara dapat hidup pada salinitas 24 ppt dan 50 ppt untuk jangka waktu yang pendek yaitu berkisar antara 2 – 3 hari. Pemilihan lokasi yang baik yaitu pada

perairan dengan salinitas yang berkisar antara 32 – 35 ppt. Kondisi ini baik untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup tiram mutiara (Sidar, 2008).

E. Suhu

Perubahan suhu memegang peranan penting dalam aktivitas biofisiologi tiram di dalam air. Suhu yang baik untuk kelangsungan hidup tiram mutiara adalah berkisar antara 25 – 30 °C (Sidar, 2008). Winanto dkk. (2009) menyatakan bahwa suhu memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan larva, selisih perlakuan suhu 2 °C dapat memberikan efek yang signifikan pada sintasan dan pertumbuhan larva. Perbedaan suhu selama pemeliharaan walaupun kecil atau

berkisar antara 1 – 2 °C berpengaruh kuat terhadap laju pertumbuhan (Yukhira et al., 2000). Suhu berpengaruh terhadap proses metabolisme larva,

makin rendah suhu, maka laju metabolisme semakin menurun, sehingga laju pertumbuhan larva menjadi lambat. Sebaliknya, semakin tinggi suhu, maka laju metabolisme makin meningkat dan akan diikuti dengan meningkatnya laju pertumbuhan larva (Winanto dkk., 2009). Bayne (1983) mengemukakan bahwa laju pertumbuhan larva menunjukkan peningkatan dengan meningkatnya suhu hingga mencapai batas optimum dan kemudian pertumbuhan akan menurun bersamaan dengan meningkatnya suhu.

F. Kecerahan

Kecerahan air akan berpengaruh pada fungsi dan struktur invertebrata dalam air. Lama penyinaran akan berpengaruh pada proses pembukaan dan penutupan cangkang. Cangkang tiram akan terbuka sedikit apabila ada cahaya dan

terbuka lebar apabila keadaan gelap. Pemeliharaan yang baik, yaitu pada kecerahan air berkisar antara 4,5 – 6,5 meter. Jika kisaran melebihi batas tersebut, maka proses pemeliharaan akan sulit dilakukan (Sidar, 2008).

Banyak sedikitnya sinar matahari yang menembus ke dalam perairan sangat tergantung dari kecerahan air. Pada budidaya tiram mutiara dipilih lokasi yang mempunyai kecerahan berkisar antara 4,5 – 6,5 meter, sehingga kedalaman pemeliharaan dapat diusahakan berkisar antara 6 – 7 meter (Sutaman, 1993).

G. Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman (pH) air yang layak untuk kehidupan, pertumbuhan dan pekembangan tiram mutiara adalah berkisar antara 7,8 – 8,6. Habitat tiram mutiara di perairan adalah dengan pH lebih tinggi dari 6,75. Aktivitas tiram akan meningkat pada pH berkisar antara 6,75 – 8,00 dan menurun pada pH berkisar antara 4,0 – 6,5 (Sidar, 2008).

H. Oksigen Terlarut

Oksigen terlarut dapat menjadi faktor pembatas kelangsungan hidup dan perkembangan tiram mutiara. Tiram mutiara akan dapat hidup baik pada perairan dengan kandungan oksigen terlarut berkisar 5,2 – 6,6 mg/L. Winanto dkk. (2009) menyatakan bahwa semakin meningkat suhu dan salinitas, maka laju konsumsi oksigen akan semakin meningkat, hingga mencapai batas optimum, kemudian konsumsi oksigen akan menurun pada kondisi suhu dan salinitas yang meningkat.

I. Parameter Lain

Winanto (2004) menjelaskan bahwa beberapa parameter kimia air yang perlu dipantau selama kegiatan operasional berlangsung, antara lain : fosfat, nitrat, nitrit, dan amoniak. Fosfat pada berkisar antara 0,1011 – 0,1615 µg/L merupakan batasan yang layak untuk normalitas hidup dan pertumbuhan organisme budidaya, khususnya untuk tiram mutiara yang dapat tumbuh dengan baik pada kandungan fosfat berkisar antara 0,16 – 0,27 µg/L. Kisaran nitrat yang layak untuk organisme

budidaya berkisar antara 0,2525 – 0,6645 mg/L dan nitrit berkisar antara 0,5 – 5 mg/L, sedangkan untuk batas toleransi organisme akuatik terhadap

amoniak berkisar antara 0,4 – 3,1 µg/L.

2.6.2 Faktor Resiko A. Pencemaran

Lokasi budidaya tiram mutiara harus berada di lokasi yang bebas dari pencemaran, misalnya limbah rumah tangga, pertanian, maupun industri. Berbagai jenis limbah rumah tangga yang dapat menghasilkan berbagai zat beracun. Pencemaran yang berasal dari kegiatan pertanian akan membahayakan kelangsungan hidup tiram mutiara. Pencemaran air akan mengakibatkan kematian, baik spat maupun induk tiram mutiara (Sidar, 2008).

B. Manusia

Pencurian dan sabotase merupakan faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi budidaya mutiara. Risiko ini terutama pada saat akan panen atau setelah satu tahun penyuntikan inti bulat (nukleus)

(Sidar, 2008). Permasalahan yang berhubungan dengan manusia biasanya memang sedikit sulit untuk diatasi (Winanto, 2004).

2.6.3 Faktor Kemudahan

Pelaksana kegiatan produksi spat tiram mutiara cenderung lebih memilih lokasi yang dekat dengan pusat kota. Pertimbangan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan atau penjagaan yang terus menerus terhadap organisme pemeliharaan dan fasilitas yang ada. Lokasi yang digunakan sebaiknya mudah dicapai serta sudah tersedia jaringan listrik dan sarana komunikasi atau telepon. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kemudahan untuk memperoleh air bersih untuk kegiatan sehari-hari dan sarana operasional lainnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah wilayah yang digunakan merupakan kawasan budidaya laut atau terutama untuk pengembangan budidaya tiram mutiara. Kegiatan budidaya akan berjalan dengan lancar jika lokasinya berada di tempat yang sudah ditetapkan pemerintah daerah dan mendapat dukungan dari masyarakat di sekitar lokasi (Winanto, 2004).

2.7 Kegiatan Pembenihan Tiram Mutiara 2.7.1 Pemilihan Induk dan Pemeliharaanya

Induk-induk yang akan digunakan sebaiknya yang sudah matang kelamin dengan panjang induk di atas 20 cm. Pengambilan induk tersebut dapat diambil langsung dari laut atau yang sudah dipelihara dalam rakit apung. Induk yang terkumpul dipelihara dalam bak khusus pada kondisi suhu berkisar antara 27-28°C. Selanjutnya, induk diberi pakan campuran alga dan tepung jagung

dengan dosis masing-masing 4 liter/ekor/hari dan 30 mg/ekor/hari. Pakan diberikan sehari sebanyak dua kali, yaitu pagi dan sore (Sutaman, 1993).

2.7.2 Seleksi Induk

Seleksi kematangan gonad dilakukan setiap satu bulan sekali untuk memastikan bahwa induk tersebut siap dipijahkan atau tidak. Untuk melihat posisi gonad, digunakan spatula. Gonad biasanya tertutup oleh sepasang insang, dengan menggunakan spatula, insang disibakkan sehingga posisi gonad terlihat jelas dan secara visual tingkat kematangan dapat diketahui. Secara morfologi, tiram mutiara dewasa yang sudah matang penuh, gonad terlihat menggembung dan seluruh permukaan organ bagian dalam tertutup oleh sel gonad, kecuali bagian kaki (Winanto, 2004).

2.7.3 Pemijahan

Keberhasilan proses pemijahan juga dipengaruhi oleh tingkat perkembangan gonad. Tiram mutiara memiliki ciri khas tersendiri dalam perkembangan gonadnya. Gonad pada tiram mutiara telah berkembang sejak ukuran dorsoventral adalah 13 cm, akan tetapi hingga mencapai ukuran kurang dari 16 cm belum bisa dijadikan sebagai induk yang siap dipijahkan. Proses pemijahan buatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu manipulasi lingkungan dan kimiawi. Manipulasi lingkungan yang sering dilakukan, antara lain : metode kejut suhu, metode rangsangan cahaya, dan metode pemberian larutan spermatozoa, sedangkan secara kimiawi, rangsangan menggunakan larutan amonia (Sujoko, 2010).

2.7.4 Penyediaan Pakan

Fitoplankton merupakan pakan yang diberikan selama masa pemeliharaan larva tiram mutiara, baik sebagai sumber nutrisi yang sifatnya makronutrien, maupun mikronutrien. Pemilihan jenis fitoplankton banyak didasarkan pada kemampuannya dalam mendukung pertumbuhan larva melalui kesesuaian kandungan nutrisi yang spesifik dari fitopankton dan kebutuhan larva terhadap nutrisi tersebut. Spesies yang paling banyak digunakan adalah Isochrysis galbana, Pavlova lutherii serta Chaetocheros gracilis. Spesies lain yang terkadang juga dimanfaatkan, antara lain : Nitzchia sp. dan Nannochloropsis oculata (Sujoko, 2010).

2.7.5 Pemeliharaan Larva

Larva tiram lebih menyukai tempat yang gelap. Oleh karena itu tempat pemeliharaan larva diusahakan ditutup dengan plastik gelap, sedangkan kepadatan larva yang baik adalah 200 ekor larva/liter. Kepadatan yang terlalu tinggi akan mengurangi pertumbuhan normal, bahkan dapat menimbulkan kematian (Sutaman, 1993).

2.8 Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama dan penyakit dapat menyebabkan proses budidaya menjadi gagal, pertumbuhan tiram dapat terganggu bahkan dapat mematikan tiram, untuk itu perlu dilakukan pengendalian. Hama umumnya menyerang bagian cangkang. Hama tersebut berupa jenis teritip, racing, dan polichaeta yang mampu melubangi cangkang tiram. Hama yang lain berupa hewan predator, seperti gurita, bintang

laut, rajungan, kerang hijau, teritip, golongan rumput laut dan ikan sidat. Upaya pencegahan dengan cara membersihkan hama-hama tersebut secara manual pada periode waktu tertentu (Candra, 2008).

Penyakit tiram yang memiliki gejala klinis seperti hilangnya kemampuan berenang ini disebabkan oleh sekelompok bakteri seperti, Vibrio, Xeromonas dan Plesoimonas. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kematian larva tiram disebabkan juga oleh sekelompok protozoa (Sujoko, 2010).

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan penyakit pada tiram mutiara adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, sarana, dan prasarana, pencucian filter air secara berkala, pencucian filter aerasi secara berkala, penyemprotan dengan larutan alkohol sebelum digunakan kembali, sterilisasi air media dengan berbagai teknik filtrasi serta penggunaan lampu UV, dan perendaman larva dengan larutan klorin 3 ppm selama lima menit atau larutan garam 2,5 g/L selama tiga sampai lima menit untuk membunuh bakteri yang ada di cangkang (Sujoko, 2010).

III PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan yang terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 24 Januari- 24 Februari 2011.

3.2 Metode Kerja

Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan atau kejadian pada suatu daerah tertentu. Suryabrata (1993) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah data primer maupun data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Subagyo (2004) menyatakan, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui pengamatan kegiatan secara langsung yaitu melalui observasi, wawancara dan partisipasi secara langsung dan dari daftar kuisioner yang diajukan pada narasumber, misalnya data-data yang belum diolah seperti persyaratan lokasi, sarana pembenihan, pengadaan induk, pematangan

gonad, pemijahan dan penetasan telur, persiapan pemeliharaan larva, kegiatan pemeliharaan larva, kultur pakan alami, panen dan pasca panen spat tiram mutiara.

A. Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Narbuko dan Achmadi (2001) menyatakan, observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan di lapangan mengenai gejala yang tampak pada objek pengamatan dan pelaksanaannya dilakukan langsung di tempat praktek. Kegiatan observasi yang dilakukan di lokasi Praktek Kerja Lapang meliputi pengadaan induk, seleksi induk, pemijahan, penanganan telur, pemeliharaan larva, kultur pakan alami, panen dan pasca panen spat tiram mutiara.

B. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan Praktek Kerja Lapang. Wawancara memerlukan komunikasi yang baik dan lancar antara pewawancara dengan subyek, sehingga pada akhirnya bisa didapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan (Nazir, 1999). Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung terhadap pembimbing pada bidang pembenihan tiram mutiara.

C. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif adalah keterlibatan dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung di lapangan (Nazir, 1999). Kegiatan yang dilakukan dalam Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah pembenihan tiram mutiara (P. maxima). Kegiatan tersebut diikuti secara langsung mulai dari pemilihan induk dan pemeliharaanya, pemijahan, penyediaan pakan dan pemeliharaan larva serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Praktek Kerja Lapang yang dilakukan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung dan telah dikumpulkan serta dilaporkan oleh narasumber lain (Azwar, 1998). Data ini dapat diperoleh dari data dokumentasi dan pustaka, lembaga penelitian, dinas perikanan, laporan pihak swasta, masyarakat dan pihak lain yang berhubungan dengan pembenihan tiram mutiara ini.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang

4.1.1 Latar Belakang Berdirinya BPIUUK Karangasem Bali

Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem, Bali merupakan balai yang baru diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Balai ini terdiri dari dua unit, yang pertama Unit Pembenihan Abalon dan Tiram Mutiara yang berada di Desa Sukadana dan Instalasi Pemulian Induk Udang Vannamei yang berada di Desa Bugbug.

Unit Pembenihan Abalon dan Tiram Mutiara Karangasem, Bali sendiri merupakan Unit Pengembangan Budidaya Abalon dan Tiram Mutiara. Awalnya Unit Pembenihan Abalon dan Tiram Mutiara ini merupakan suatu instansi yang berada di bawah Balai Budidaya Laut Lombok. Demi mendukung percepatan pengembangan budidaya abalon dan tiram mutiara di Indonesia yang mengambil lokasi di Karangasem, Bali. Unit Pembenihan Abalon dan Tiram Mutiara ini dibangun bersadar Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 325/DPR.0/HK.150S4/1/2007.

Unit ini bergerak dalam budidaya abalon (Haliotis squamata) dan tiram mutiara (Pinctada maxima), mulai dari kegiatan pembenihan hingga kegiatan pembesaran. Sejalan dengan visi dan misinya, yaitu unit ini berpedoman dengan visi untuk menjadi unit pembenihan yang mandiri, tangguh dan profesional dengan tetap memperhatikan sistem pembenihan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan, sedangkan misi yang dimiliki adalah

mensukseskan pembenihan dalam budidaya abalon dan tiram mutiara dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4.1.2 Keadaan Topografi dan Geografis BPIUUK Karangasem Bali

Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan berlokasi di Propinsi Bali dengan dua lokasi yang berbeda. Lokasi hatchery udang berada di desa Bugbug, Karangasem, Bali, sedangkan Unit Pembenihan Abalon dan Tiram Mutiara berlokasi di Dusun Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Unit Pembenihan Abalon dan Tiram Mutiara ini dibangun di atas tanah dengan luas sebesar 1,124 Ha. Batas-batas yang berbatasan langsung dengan lokasi pembenihan ini, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali, bagian Selatan berbatasan dengan SMAN 1 Kubu dan juga kantor Polisi Hutan Kubu. Di bagian Timur berbatasan dengan lahan warga setempat serta tambak udang milik warga Tigaron dan bagian Barat berbatasan dengan makam warga Dusun Tigaron.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja

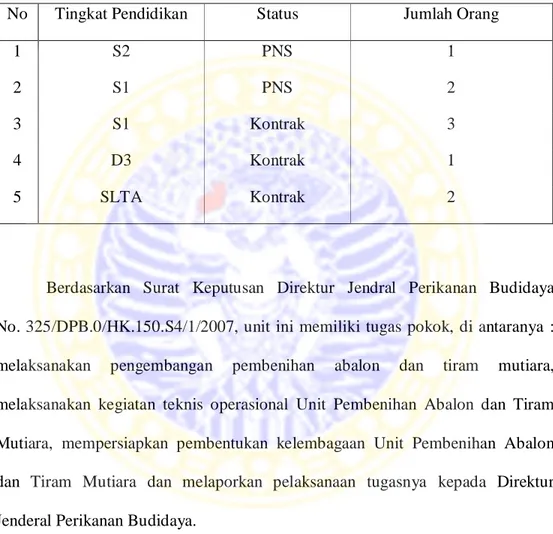

Unit Pembenihan Abalon dan Tiram mutiara masih berada dibawah pimpinan Kepala BBL Lombok. Pelaksanaan teknis di lapangan unit ini di pimpin oleh koordinator Unit dan beberapa jabatan fungsional lainnya. Jumlah seluruh pegawai yang ada di Unit Pembenihan Abalon dan Tiram Mutiara adalah sembilan orang. Komposisi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan

status pegawai dapat dilihat pada Tabel 1. Struktur organisasi di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 1. Komposisi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan status pegawai di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan

No Tingkat Pendidikan Status Jumlah Orang

1 S2 PNS 1

2 S1 PNS 2

3 S1 Kontrak 3

4 D3 Kontrak 1

5 SLTA Kontrak 2

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perikanan Budidaya No. 325/DPB.0/HK.150.S4/1/2007, unit ini memiliki tugas pokok, di antaranya : melaksanakan pengembangan pembenihan abalon dan tiram mutiara, melaksanakan kegiatan teknis operasional Unit Pembenihan Abalon dan Tiram Mutiara, mempersiapkan pembentukan kelembagaan Unit Pembenihan Abalon dan Tiram Mutiara dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

4.2 Sarana

4.2.1 Sistem Penyediaan Tenaga Listrik

Sistem penyediaan tenaga listrik yang digunakan di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali, berasal dari perusahaan listrik milik negara (PLN) Kabupaten Karangasem yang memiliki daya 41 kVol

Ampere. Listrik dengan daya tersebut selain digunakan untuk kegiatan pembenihan tiram mutiara maupun abalon juga digunakan untuk kebutuhan di luar kegiatan pembenihan, seperti sebagai sumber listrik untuk kegiatan sehari-hari, berbagai peralatan, mesin dan sarana umum, juga sebagai penerangan pada beberapa tempat di sekitar balai, yaitu jalan, kantor, hatchery, laboratorium, asrama dan aula. Gambar sumber listrik dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.2.2 Sistem Penyediaan Air Laut

Air merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan budidaya, diantaranya adalah air laut. Pada penyediaan air laut di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali, menggunakan pompa yang terdapat pada rumah pompa balai tersebut. Air laut langsung diambil dari Laut Bali yang berada di sebelah utara balai. Air laut tersebut diambil dari dua titik sejauh seratus meter dari garis pantai dan dialirkan menggunakan pompa diameter 10 cm dan titik sejauh 80 meter dengan menggunakan pompa berdiameter 15 cm. Pada ujung paralon terdapat saringan halus dengan mata jaring 1,5 mm. Air laut yang digunakan untuk kegiatan pembenihan dan kultur pakan alami terlebih dahulu dilewatkan dalam tandon yang terbuat dari semen kemudian disalurkan ke tiga bak filter. Pada ruang filter, air laut mengalami filterisasi bertingkat. Pada bak pertama air laut disaring dengan menggunakan arang serta karang, kedua disaring dengan pasir serta ijuk dan ketiga menggunakan glasswool. Selanjutnya, air laut dapat dialirkan ke bak-bak pembenihan dan pembesaran maupun untuk kultur pakan setelah melalui pressure sand filter terlebih dahulu.

4.2.3 Sistem Penyediaan Air Tawar

Air tawar yang digunakan di BPIUUK Karangasem, Bali, berasal dari tandon yang terletak di dalam SMA Negeri 1 Kubu yang kemudian dialirkan menggunakan pompa menuju balai. Air tawar tersebut digunakan untuk berbagai keperluan balai seperti hatchery, kantor, dan untuk pencucian kendaraan kantor serta asrama. Gambar sumber penyediaan air tawar dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.2.4 Sistem Aerasi

Sebagai media aerasi digunakan blower berkekuatan 1460 rpm, 7,5 HP yang dialirkan melalui pipa paralon ke bak pembenihan, bak induk, bak kultur pakan alami dan sebagai penunjang suplai aerasi digunakan juga blower 100 watt yang di letakkan di beberapa titik tempat di hatchery tiram mutiara, hatchery abalone, dan ruang kultur pakan alami. Gambar blower aerasi dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.2.5 Metode Longline

Di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali, sistem pemeliharaan induk tiram mutiara menggunakan metode longline. Metode ini disebut juga dengan metode tali rentang, dalam pemeliharaan induk tiram mutiara menggunakan tambang plastik yang dibentangkan sepanjang 160 meter pada permukaan air laut dibantu dengan jangkar dan pelampung. Tambang plastik ini berfungsi sebagai tempat untuk menggantungkan keranjang. Pelampung terdiri dari pelampung utama dan pelampung antara. Pelampung utama berupa drum foam yang berasal dari bahan styrofoam dengan diameter

60 cm dan tinggi 50 cm yang dipasang pada kedua ujung longline, sedangkan pelampung antara berupa bola plastik yang berdiameter 30 cm dipasang pada tambang setiap empat meter. Jarak antar gantungan adalah satu meter (Effendi dan Nikijuluw, 2003). Longline dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Longline tempat pemeliharaan induk tiram mutiara (P. maxima) di laut milik BPIUUK, Bali

4.2.6 Bak Induk

Setelah pengambilan induk tiram mutiara di longline semua induk dikeluarkan dari pocket net, dan langsung diletakkan di bak fiber yang berukuran 250 x 100 x 60cm² yang sudah diisi air dan diaerasi. Selanjutnya, tahap seleksi induk dan pembersihan hama. Winanto (2004) menyatakan, warna dalam bak sebaiknya berwarna gelap, seperti warna di laut dalam. Bak fiber dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Bak fiber untuk persiapan induk

4.2.7 Bak Pemijahan

Pemijahan dengan metode thermal shock yang dilakukan di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali, terjadi di empat bak

pemijahan yang terdiri dari tiga buah kotak styrofoam yang berukuran 73 x 40 x 28cm² dan bak beton yang berukuran 1 x 2 x 1m³. Gambar bak

pemijahan styrofoam dengan metode thermal shock di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Bak pemijahan tiram mutiara

4.2.8 Bak Pemeliharaan Larva

Bak pemeliharaan larva yang digunakan di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali, adalah bak beton yang berukuran

1 x 2 x 1m³ dan 2 x 2 x 1m³. Di bak pemeliharaan ini, larva dipelihara sampai hanya sampai fase umbo, sedangkan larva yang sudah menjadi spat dapat dipelihara dilaut atau dijual. Bak pemeliharaan larva dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Bak pemeliharaan larva tiram mutiara

4.2.9 Spat Kolektor

Bahan yang digunakan untuk tempat penempelan spat atau sebagai substrat disebut kolektor. Spat kolektor yang digunakan di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali ini adalah terbuat dari anyaman helaian plastik yang menyerupai tikar berwarna hitam berukuran 30 x 40cm² yang diberi pemberat timah dan tali senar untuk digantungkan pada kayu sepanjang satu meter diatur rapi lalu dipasang di bak pemeliharaan larva. Jumlah spat tiram mutiara yang menempel berkisar antara 200-300 ekor per lembar kolektor. Kolektor dipasang pada saat larva memasuki fase plantigrade atau spat dimana pada fase ini terdapat bisus yang berfungsi untuk menempelkan diri pada substrat. Spat kolektor dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Spat kolektor tiram mutiara (P. maxima) di BPIUUK, Bali

4.2.10 Peralatan Pelengkap

Rangka menunjang kelancaran kegiatan pembenihan dibutuhkan peralatan dan bahan seperti mikroskop, gelas cover, gelas objek, filter bag, plankton net atau saringan ukuran 20, 30, 50, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250, dan 300µm, pisau, gunting, senter, selang spiral, ember, kompor LPG, panci, pipet, toples ukuran 5, 10, 16, dan 25L, erlenmeyer, botol semprot, batu aerasi, selang aerasi, silikat NaSiO3, pupuk KW21, alkohol, klorin, aquadest, hemacytometer dan alat monitoring kualitas air.

4.3 Prasarana

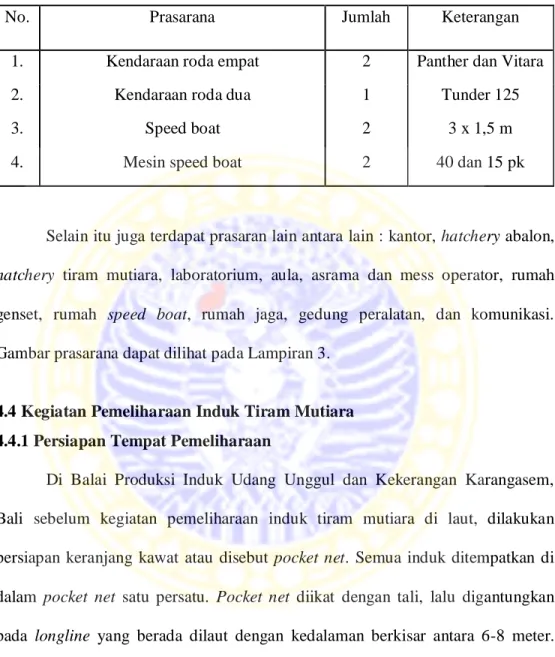

Prasarana merupakan fasilitas yang menunjang dan melengkapi sarana.. Di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali terdapat beberapa prasarana seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Prasarana yang tersedia di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali

No. Prasarana Jumlah Keterangan

1. Kendaraan roda empat 2 Panther dan Vitara

2. Kendaraan roda dua 1 Tunder 125

3. Speed boat 2 3 x 1,5 m

4. Mesin speed boat 2 40 dan 15 pk

Selain itu juga terdapat prasaran lain antara lain : kantor, hatchery abalon, hatchery tiram mutiara, laboratorium, aula, asrama dan mess operator, rumah genset, rumah speed boat, rumah jaga, gedung peralatan, dan komunikasi. Gambar prasarana dapat dilihat pada Lampiran 3.

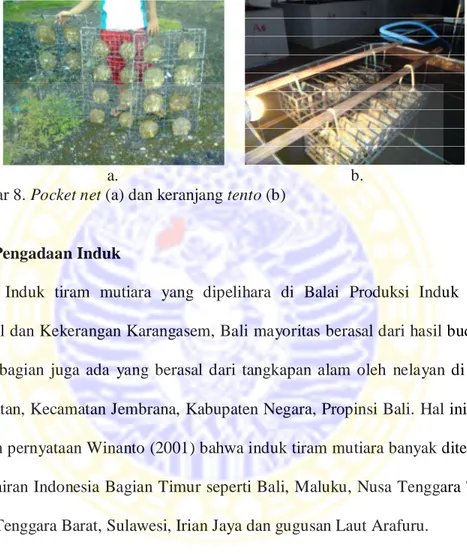

4.4 Kegiatan Pemeliharaan Induk Tiram Mutiara 4.4.1 Persiapan Tempat Pemeliharaan

Di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali sebelum kegiatan pemeliharaan induk tiram mutiara di laut, dilakukan persiapan keranjang kawat atau disebut pocket net. Semua induk ditempatkan di dalam pocket net satu persatu. Pocket net diikat dengan tali, lalu digantungkan pada longline yang berada dilaut dengan kedalaman berkisar antara 6-8 meter. Setiap dua minggu atau satu bulan sekali dilakukan pembersihan pada cangkang dan keranjang pemeliharaan itu sendiri dari organisme penempel dengan menggunakan pisau, lalu disikat. Setelah bersih, induk tiram dimasukkan kembali ke dalam pocket net, lalu dikembalikan ke lokasi budidaya di laut. Selain pocket net, ada juga keranjang tento sebagai tempat pemeliharaan induk, tetapi di Balai

Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali keranjang tento juga digunakan sebagai sarana proses pemijahan.

a. b. Gambar 8. Pocket net (a) dan keranjang tento (b)

4.4.2 Pengadaan Induk

Induk tiram mutiara yang dipelihara di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali mayoritas berasal dari hasil budidaya, dan sebagian juga ada yang berasal dari tangkapan alam oleh nelayan di Pantai Pekutatan, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Negara, Propinsi Bali. Hal ini sesuai dengan pernyataan Winanto (2001) bahwa induk tiram mutiara banyak ditemukan di perairan Indonesia Bagian Timur seperti Bali, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Irian Jaya dan gugusan Laut Arafuru.

4.4.3 Pemberian Pakan

Pada pemeliharaan induk tiram mutiara dengan metode longline yang lokasinya di tengah laut lepas ini, maka tidak perlu adanya pemberian pakan secara intensif, karena di laut lepas yang merupakan habitat alami tiram mutiara sudah tersedia pakan alami yang cukup lengkap untuk kebutuhan tiram mutiara. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Winanto, 2004) bahwa induk yang dipelihara di

alam dapat memperoleh pakan yang lebih bervariasi dengan nilai nutrisi yang lebih lengkap.

4.4.4 Kualitas Air

Kualitas air laut di BPIUUK Karangasem, Bali sudah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan induk tiram mutiara. Suhu, salinitas dan pH disana yaitu masing-masing 29 ºC, 33 ppt dan 7,3, sehingga tidak perlu dilakukan pengolaan kualitas air. Selain itu laut merupakan habitat yang alami bagi tiram mutiara, karena air laut akan selalu mengalir dan tercipta kondisi yang selalu optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Sidar, 2008) bahwa suhu, salinitas dan pH yang baik untuk pertumbuhan tiram mutiara adalah masing-masing berkisar antara 25-30 ºC, 32-35 ppt dan 6,75-8,00.

4.5 Pemijahan Tiram Mutiara 4.5.1 Seleksi Induk

Sebelum terjadi proses pemijahan, dilakukan seleksi induk tiram mutiara jantan dan betina. Kegiatan seleksi induk, dipilih induk jantan dan betina yang telah matang gonad. Tahapan seleksi induk ini dilakukan setelah semua induk dikeluarkan dari pocket net dan diletakkan di dalam bak fiber. Semua induk diambil dari longline di laut yang berjarak sekitar 150 meter dari laboratorium. Setelah semua induk sudah dikeluarkan dari pocket net langsung dilakukan seleksi induk tiram mutiara dengan cara membuka cangkangnya menggunakan forsep dan dibantu dengan alat spatula untuk mengamati gonad tiram apakah jantan atau betina sekaligus sudah matang gonad atau belum, lalu pisahkan antara jantan dan betina. Setelah semua sudah diseleksi semua induk tiram mutiara dibersihkan dari

kotoran dan organisme penempel yang menempel di cangkang tiram dengan cara mengikisnya dengan pisau serta sedikit disikat sambil dialiri air tawar.

Gonad jantan berwarna putih kekuningan, sedangkan betina berwarna kuning tua, hal ini sesuai dengan pernyataan Sujoko (2010) bahwa pada saat gonad memasuki fase matang penuh, gonad tiram Pinctada maxima jantan berwarna putih krem, sedangkan betina berwarna kuning tua. Pada saat membuka cangkang harus hati-hati dan jangan terlalu lama membukanya, karena jika terlalu lama akan mengakibatkan stres terhadap induk itu sendiri sehingga tidak mau memijah. Selanjutnya, setelah dibersihkan, semua induk tiram mutiara yang matang gonad dimasukkan kedalam kotak styrofoam yang berisi 40 liter air laut yang diaerasi dan diberi pakan alami Nitzchia sebanyak 10 liter. Hal ini dilakukan agar induk tiram mutiara mendapatkan energi, karena proses pemijahan dilakukan keesokan harinya.

Jumlah 50 ekor induk tiram mutiara yang diseleksi hanya diperoleh 21 ekor induk yang matang gonad, dengan perbandingan 16 ekor jantan dan 5 ekor betina. Ukuran panjang semua induk berkisar antara 15,8-21,7cm. Winanto (2004) menyatakan, syarat induk yang siap memijah adalah induk yang sehat, pertumbuhannya bagus, cangkangnya berwarna terang dan berukuran berkisar antara 17-20cm. Persyaratan yang paling penting adalah tingkat kematangan gonad. Induk yang baik kondisi gonadnya matang penuh atau yang biasa disebut TKG IV.

a. b.

c.

Gambar 9. Forsep dan spatula (a), induk tiram mutiara (b) dan seleksi induk tiram mutiara (c)

4.5.2 Pemijahan Buatan Tiram Mutiara (Pinctada maxima)

Proses pemijahan tiram mutiara yang berlaku di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali, yaitu dengan pemijahan secara buatan. Pemijahan buatan yang digunakan adalah dengan metode manipulasi lingkungan atau metode thermal shock. Hal ini sesuai dengan pernyataan Winanto (2004) bahwa rekayasa pemijahan perlu dilakukan jika secara alamiah tiram tidak mau memijah di dalam bak pemijahan. Namun, induk yang akan dipijahkan harus memenuhi persyaratan teknis. Induk tiram mutiara dapat dipijahkan di laboratorium dengan metode manipulasi lingkungan dan rangsangan kimia.

Pemijahan ini dilakukan pada tepat awal bulan Februari 2011. Proses pemijahan dengan metode thermal shock ini perlu ada beberapa tahapan yang dilakukan dengan bertujuan agar membantu induk tiram jantan dan betina terangsang mengeluarkan sel sperma dan sel telur. Pertama, setelah masa

penyesuaian satu hari, pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WITA dilakukan pengeringan induk tiram mutiara dengan cara semua induk yang berjumlah 21 ekor dijemur semua dibawah sinar matahari. Setiap 5-10 menit sekali induk tiram dibolak-balik posisinya agar seluruh bagian tubuh atau sisi-sisi cangkangnya terkena sinar matahari. Kedua, setelah semua sudah dijemur induk tiram mutiara dipindahkan ke dalam ruangan ber-AC yang suhunya lebih kurang 22˚C selama 30 menit dan semua induk ditata tepat di bawah AC.

Gambar 10. Penjemuran tiram mutiara

Pada tahap ke tiga ini, sangat menentukan untuk perangsangan pada induk jantan dan betina agar sel sperma dan sel telur cepat keluar. Selama proses pemijahan ini ruangan laboratorium harus dalam keadaan gelap hanya menggunakan senter untuk pengamatan. Proses tahap ini, dimulai setelah dari ruangan ber-AC semua induk tiram mutiara dimasukkan satu persatu ke dalam keranjang tento, lalu keranjang tento yang sudah terisi induk tersebut diimasukkan ke dalam kotak styrofoam yang sudah terisi air laut yang bersuhu rendah sekitar 20˚C, diberi pakan alami Nitzchia sebanyak 10 liter, dan diaerasi. Setelah 30 menit kemudian, keranjang tento dipindahkan ke kotak styrofoam kedua yang berisi air laut bersuhu tinggi sampai sekitar 33˚C. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Sujoko (2010) bahwa awalnya induk dimasukkan ke dalam air dengan suhu berkisar antara 23-27˚C, kemudian dipindah ke air hangat bersuhu berkisar antara 33-35˚C. Selama dalam kotak kedua ini dilakukan pengamatan dengan lampu penerangan untuk mengetahui sel sperma dan sel telur keluar atau tidak selama 15-20 menit. Jika tidak keluar atau belum ada gejala memijah, kembalikan keranjang tento kedalam kotak styrofoam pertama yang berisi air laut yang bersuhu rendah dan pakan, dan biarkan selama 1 jam. Setelah itu, kegiatan diulang sampai terlihat gejala induk memijah dan benar-benar maksimal keluarnya, kondisikan kembali suhu air laut pada kotak styrofoam kedua menjadi 33˚C.

Ketika terlihat gejala keluar sel sperma maupun sel telurnya dari beberapa induk, keranjang tento langsung dipindah ke dalam bak pemijahan beton sekaligus bak pemeliharaan larva yang bersuhu normal. Lakukan pengamatan pada masing-masing induk yang mengeluarkan sel sperma maupun sel telurnya hingga maksimal. Sel sperma yang baik akan terlihat seperti asap saat keluar, sedangkan sel telur berbentuk butiran-butiran pasir yang halus. Jika sudah maksimal keranjang tento diangkat dan dibilas agar sel sperma dan telur yang menempel ikut turun semua ke dalam bak, kemudian induk tiram dikembalikan ke dalam kotak styrofoam yang pertama. Jumlah 21 ekor induk yang berasal dari hasil budidaya yang dipijahkan dengan perbandingan lima ekor betina dan 16 ekor jantan, induk betina berhasil mengeluarkan semua sel telurnya, sedangkan yang mengeluarkan sel sperma hanya delapan ekor induk jantan.

a. b.

Gambar 11. Pengamatan pemijahan dengan senter (a) dan induk yang sedang memijah (b)

4.5.3 Penanganan Telur

Pemanenan telur dilakukan pada saat telur sudah berada di permukaan yang sudah mengalami pembelahan menjadi multisel atau yang disebut dengan fase morula. Proses ini terjadi selama 90 menit setelah proses pemijahan terjadi. Winanto (2004) menyatakan, pemanenan telur dilakukan 1-2 jam setelah pemijahan. Sebelum telur ditebar pada kedua bak baru yang sudah disiapkan, dilakukan pengambilan sampel terlebih dahulu letakkan sampel di objek gelas dan diperiksa dengan mikroskop untuk mengetahui apakah semua telur telah dibuahi dan mengamati kualitasnya. Selain itu juga pengambilan sampel untuk menghitung jumlah telur.

Kegiatan pemanenan telur harus dilakukan dengan kehati-hatian, prosesnya dengan cara penyiponan air pada bak yang berisi telur dengan mengunakan tiga selang spiral yang ditampung oleh masing-masing tiga saringan (plankton net) yang ukurannya disusun bertingkat dari ukuran yang terbesar berada diatas. Ukuran plankton net yang digunakan pada saat fase morula ini, yaitu berukuran 80, 50, dan 30 µm. Tujuan ukuran plankton net disusun bertingkat ini ialah untuk memisahkan antara kotoran dengan telur, pada ukuran 80 µm

untuk menyaring kotoran, termasuk feses yang keluar bersamaan pada saat memijah, sedangkan pada ukuran 50 dan 30 µm digunakan untuk menyaring telur, telur yang tertampung pada plankton net ukuran 50 µm merupakan telur yang memiliki ukuran yang ideal dan memiliki kualitas yang baik untuk pertumbuhan kedepannya. Setelah semua telur sudah terkumpul di plankton net, sebelum ditebar ke dalam bak pemeliharaan yang baru dibilas dengan air laut bersih terlebih dahulu.

a. b. Gambar 12. Pemanenan telur (a) dan persiapan sebelum ditebar (b)

4.5.4 Daya Tetas

Jumlah telur yang dihasilkan dalam satu kali pemijahan jumlahnya besar, namun tidak seluruhnya mampu bertahan hingga mencapai stadia larva. Oleh sebab itu, perlu diketahui daya tetasnya. Sebelum mengetahui daya tetas perlu diketahui jumlah telur atau trochophore terlebih dahulu. Jumlah telur tiram mutiara yang dihasilkan pada satu kali pemijahan dengan metode thermal shock adalah 10.400.000 butir telur. Selama pengalaman Praktek Kerja Lapang disana diperoleh daya tetasnya 88 % dan kelangsungan hidupnya 5,24 % dari awal jumlah telur.