PERAN ULAMA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TASIKMALAYA

Disertasi

Diajukan kepada Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Doktor dalam Sosiologi Agama

Oleh:

MAULANA JANAH NIM: 31171200000018

Pembimbing:

Prof. Dr. Zulkifli, M.A Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag

KONSENTRASI ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1441 H/2020 M

ii KATA PENGANTAR

Puji serta syukur hanya milik Allah SWT karena atas segala karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi di Sekolah Pascasrjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai persyaratan dalam penyelesaian studi doktor.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan kaum muslimin yang istiqamah menjalankan ajaran-Nya.

Penulis yakin atas rahmat dan petunjuk-Nya dapat sampai pada tahap akhir ini.

Namun dari sejumlah rangkain proses yang sudah dilewati ada banyak pihak yang turut membantu, mendorong dan memotivasi, baik secara materi maupun moril.

Oleh Sebab itu, penulis ingin menyampakian perhargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan disertasi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus dan penuh hormat, penulis sampaikan kepada Rektor UIN Syarif Hidayutllah Jakarta Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A., beserta jajarannya, Direktur SPs UIN Jakarta Prof. Dr. H. Asep Saefudin Jahar, M.Fhil. Begitu pula halnya kepada Dr. H. Hamka Hasan, Lc., MA selaku Wakil Direktur, Prof. Dr. H. Didin Saepudin, MA selaku Ketua Program Studi Doktor dan H. Arif Zamhari, MA.g., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Prof. Dr. H. Zulkifli, M.A dan Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik membangun secara kontinue kepada penulis sehingga penyelesaian disertasi ini bisa sampai pada ujian tahap akhir. Kesediaan beliau melakukan sharing dan berdiskusi secara langsung tentang konsep yang dibahas dalam disertasi ini mempermudah penulis dalam menuangkan pikiran secara sistematis dan terarah sehingga menghasilkan tulisan ini meski masih ditemukan banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi.

Penulis juga tidak lupa sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh civitas akademika SPS UIN Jakarta mulai dari para dosen yang telah melakukan tranformasi ilmu kepada penulis sehingga menjadi bekal yang baik dalam memperkuat konsep keilmuan dan aplikasinya. Kegiatan pembelajaran di lembaga ini berjalan dengan lancar dapat menunjang proses pembelajaran yang bermutu tidak lepas dukungan dari seluruh pegawai dan staf sekretariat SPs, staf Pepustakaan SPS UIN Jakarta, dengan penuh dedikasi mereka melayani penulis dengan ikhlas dalam menyiapkan berbagai kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan sehingga penyelesaian disertasi ini berjalan secara berkesinambungan.

Kepada Para Ulama yang telah banyak membantu dan bersedia untuk meluangkan waktunya di sela-sela pekerjaan untuk membantu saya dalam melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya. Kepada masyarakat Kota Tasikmalaya

iii

yang telah bersedia menjadi informan penelitian saya, atas bantuan semuanya saya sangat berterima kasih banyak.

Terakhir, penulis sampaikan ungkapan yang tulus dari sanubari yang paling dalam, kepada orang tua saya Bapak Mahdi (Alm) dan Ibu Ema Ue, kakak saya yang telah memberikan dukungan do’a yang mereka berikan, sehingga dapat memberikan spirit dalam menyelesaikan studi ini. Kepada istri tercinta Risma Sari Yuliati yang dengan tulus selalu memberikan dukungan dan semangat agar studi ini segera selesai, tidak lupa juga kepada anak-anakku, Muhammad Kayyis, Hashi Athifah, Hazim Wibawa, dan si bungsu Radyan Ziwar, mohon maaf banyak waktu yang tersita untuk kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang setimpal kepada kita, sehingga kesuksesan selalu menyertai kita semua.

Akhirnya, penulis sadar bahwa dalam penulisan disertasi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kealfaan dalam berbagai aspek sehingga mengurangi kebulatan dan keutuhan isi serta kandungan disertasi ini di mata pembaca. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki dan menyempurnakan disertasi ini. Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah amal usaha kita dengan rahmat dan hidayahnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 10 Agustus 2020

Penulis,

Maulana Janah

iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Maulana Janah

NIM : 31171200000018

Konsentrasi : Antropologi Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul Peran Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya adalah hasil karya saya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini, saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila di kemudian hari terdapat hasil plagiarisme maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Agustus 2020 Yang Menyatakan,

Maulana Janah

v LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi yang berjudul Peran Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya ditulis Maulana Janah, NIM 31171200000018 telah melalui Ujian Pendahuluan sebagaimana ditetapkan Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta sehingga layak diajukan untuk Ujian Promosi.

Jakarta, 10 Agustus 2020

Pembimbing,

Prof. Dr. Zulkifli, MA

vi LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi yang berjudul Peran Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya ditulis Maulana Janah, NIM 31171200000018 telah melalui Ujian Pendahuluan sebagaimana ditetapkan Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta sehingga layak diajukan untuk Ujian Promosi.

Jakarta, 10 Agustus 2020

Pembimbing,

Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag

vii PERSETUJUAN SETELAH PROMOSI

Disertasi yang berjudul: Peran Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan d Kota Tasikmalaya oleh Maulana Janah NIM 31171200000018 telah dinyatakan lulus ujian promosi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai saran dan komentar para penguji sehingga disetujui untuk diajukan ke ujian promosi

Jakarta, 14 April 2021 TIM Penguji

No Nama Tanda Tangan Tanggal

1. Prof. Dr. Phil. Asep Saefudin Zahar, MA

(Ketua Sidang/Merangkap Penguji) 15/4/21

2. Prof. Dr. Zulkifli, MA

(Pembimbing/Merangkap Penguji) 20/4/21

3. Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag

(Pembimbing/Merangkap Penguji) 20/4/21

4. Prof. Dr. Jamhari, MA

(Penguji) 15/4/21

5. Prof. Dr. Yusran Razak, MA

(Penguji) 16/4/21

6. Prof. Dr.HM.Ridwan Lubis, MA

(Penguji) 15/4/21

viii ABSTRAK

MAULANA JANAH, Peran Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran ulama dalam pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, membuktikan praktik pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh ulama di Kota Tasikmalaya, dan menjelaskan hubungan ulama dengan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Secara induktif hasilnya dapat terlihat dari fenomena yang dijelaskan dalam penelitian tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun melalui pengumpulan data yang sistematis.

Pengumpulan data selama penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap sumber data. Adapun kerangka berpikir penelitian menggunakan teori habitus untuk melihat praktik yang dilakukan oleh ulama dalam pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini membuktikan bahwa ulama berperan penting dalam setiap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan modal sosial kapital dan agama, mereka aktif dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan pemahamannya tentang pengentasan kemiskinan yang menitikberatkan pada upaya pembinaan dan perbaikan mental orang-orang miskin, pemberdayaan, dan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin, membangun prinsip kedermawan melalui optimalisasi zakat, sedekah, dan wakaf, serta diperlukan sinergi antara seluruh komponen masyarakat dan pemangku kebijakan.

Praktik pengentasan kemiskinan yang dilakukan tercermin dari tipologi ulama yang memiliki pesantren dan memiliki lembaga usaha. Dengan tipologi tersebut, ulama tidak hanya memajukan dunia pendidikan dan keagamaan, tetapi mereka merupakan aktor sosial yang terlibat secara intens dalam mengusahakan dan mengupayakan pengentasan kemiskinan di masyarakat, terbukti dengan adanya lembaga usaha yang mereka miliki.

Kemudian selanjutnya, hubungan ulama dengan pemerintah daerah (umara) dibuktikan dengan posisi ulama sebagai partner atau mitra pemerintah dalam pembangunan daerah, hubungan tersebut bersifat saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Esksistensi ulama menjadi legitimasi dan penguat moral pada proses-proses kebijakan pembangunan daerah.

Disertasi ini memiliki irisan dengan kajian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya.

Clifford Geertz (1960) menyatakan bahwa fungsi sosial ulama sebagai pialang budaya (cultural brokers). Ulama membangun relasi dengan kekuatan sosial lain (negara) untuk memediasi dan menyaring nilai sesuai dengan tujuan. Hiroko Horikoshi (1987) meletakkan ulama sebagai entrepreneur politik dalam sistem sosial, yakni ulama sebagai salah satu penggerak perubahan sosial. Di sini ada pergeseran peran dan fungsi ulama dari sebatas mediasi menjadi pelaku perubahan sosial. Sementara itu, Prajarta Dirdjosanjoto (1999) lebih melihat bahwa peran dan fungsi ulama dalam posisi biner subjek dan objek perubahan sosial. Ia membuktikan bahwa tindakan ulama dalam konteks sosial sangat bervariasi bergantung situasi sosial yang menyertainya. Ulama dapat berperan di domain keulamaanya dan dapat berperan ke luar dalam relasi sosial antarkepentingan.

Dengan demikian, disertasi ini lebih mempertegas relasi posisi biner peran dan fungsi ulama, yakni subjek yang menyadari perubahan sosial. Dalam hal ini, tindakan ulama melakukan transfer modal sosial dan kapital untuk perubahan sosial, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Akumulasi modal sosial dan kapital yang mereka miliki semakin mengokohkan posisinya sebagai ulama.

Kata Kunci: Ulama, Pengentasan Kemiskinan, Transfer Modal Sosial.

ix ABSTRACT

MAULANA JANAH, The Role of Islamic Scholars in Alleviating Poverty in Tasikmalaya City

The aims of this research are to explain the role of Islamic scholars in alleviating poverty in Tasikmalaya City, prove practices of alleviating poverty conducted by Islamic scholars in Tasikmalaya City and explain the relationship between the Islamic scholars and a government of Tasikmalaya City in alleviating poverty.

This research uses qualitative approach with case study method. Inductively, the results can be seen from phenomena in the research. Therefore, this research is arranged through a systematic data gathering. The data collected during the research is derived from doing observation, Interview, and document study toward the source of data. The research framework uses habitus theory to see the practices conducted by Islamic scholars in alleviating poverty.

This research proves that the Islamic scholars have an important role in every social change happened in society. With the social capital fund and religion, they are active in alleviating poverty. This thing is proved by the comprehension of alleviating poverty that focuses on the effort of fostering and fixing the mental of the poor society, empowerment, and providing jobs for the poor society, building generous principal through optimizing zakat, charity, and waqf, and it needs synergy among all the components of society and the authority.

The practice of alleviating poverty is reflected from typology of the Islamic scholars who have boarding schools and business institution. Through the typology, the Islamic scholars not only increase the world of education and religion but also are the social actor who are involved intensively in striving and struggling the alleviating poverty in society, it is proven by the existence of the business institutions that they own. The relationship between the Islamic scholars and regional government is proven by the position of the Islamic scholars as a partner of government in building up regions, this relationship is a win-win solution for both sides. The existence of Islamic scholars becomes a legitimation and moral force in processes of making policies of building up regions.

This dissertation has intersections with a scientific study conducted in advance.

Clifford Geertz (1960) states that the social function of islamic scholars is as cultural brokers. Islamic scholars build up relations with the other social force (country) to mediate and filter appropriate values to purposes. Hiroko Horikoshi (1987) places the islamic scholars as a political entrepreneur in a social system, that islamic scholars as one of the social change drivers. There is a shift of role and function of islamic scholars from limited to mediation to becoming social change actors. Meanwhile, Prajarta Dirdjosanjoto (1999) views more to that the role and function of islamic scholars in a postition of binary subject and object of social change. He proves that actions of islamic scholars in social context are very variative depending on social situations that accompany it. The islamic scholars can play a role in the domain of their islamic scholarship and can play a role to the outside between interests of social relation.

Therefore, this dissertation more emphasizes the relation of binary role position and the functions of islamic scholars, that is the subject which realizes the social change. In this respect, the actions of islamic scholars are doing a transfer of social and capital support for social changes, especially in alleviation of poverty. The accumulation of social and capital support they have more strengthens their position as the islamic scholars.

Keywords: Islamic Scholars, Alleviating poverty, Transfer of Social Capital.

x ا ضخهًن

اَلاىي

،حُخ سود ءاًهؼنا

ٍف ءاضمنا

ًهػ شمفنا

ٍف حَُذي اَلااًكُساذ

فذهَ

ازه ثحثنا

ًنإ

ٌاُت سود ءاًهؼنا

ٍف ءاضمنا

ًهػ شمفنا

ٍف حَُذي

،اَلااًكُساذ أرهنو ذُك

ًهػ حُهًػ ءاضمنا

ًهػ شمفنا

ٍرنا اههًػ ءاًهؼنا

ٍف حَُذي

،اَلااًكُساذ

ٌاُثنو حللاؼنا

ٍُت ءاًهؼنا

حيىكحو حَُذي اَلااًكُساذ

ٍف حنواحي ءاضمنا

ًهػ شمفنا .

وذخرسَ

ازه ثحثنا حتسامًنا حُفطىنا حمَشطت حساسد

،حثداحنا

،حُئاشمرسلااتو خشهظ حئارُنا

ٍي

للاخ شهاىظنا

ٍرنا ىذ اهحشش

ٍف ثحثنا .

،كنزن ىذ ةُذشذ ازه ثحثنا غًدت خاَاُثنا حمَشطت

حًظرُي . دؼًخ خاَاُثنا

ٍػ كَشط

،حظحلاًنا

،ساىحناو حساسدو كئاثىنا سداظًهن جدىخىًنا .

ايأو ساطلإا

،ٌشظُنا وذخرسَ

ثحاثنا حَشظَ

سىرُتاه شظُهن

ًنإ خاُهًؼنا

ٍرنا اههًػ ءاًهؼنا

ٍف

ءاضمنا

ًهػ شمفنا .

ءاخ ازه ثحثنا

ٍُهاشثنات

ٌأت ءاًهؼنا ىهن سود واه

ٍف مك شُُغذ

ٍػاًرخا

ٍف غًردًنا .

ىهذاياهسئت حُػاًرخلاا

،حَُُذناو

ٌىهغرشَ

مكشت حضاو

ٍف حنواحي ءاضمنا

ًهػ شمفنا . دُُثذ

ٍُهاشثنا

ٍي للاخ ىهًهف

ٍف سىيلأا

ٍرنا كهؼرذ ءاضمنات

ًهػ

،شمفنا زكذشذو ىهدىهخ

ٍف حنواحي

هؼرنا ىُ

غفسو خاَىُؼي

،ٍُكاسًنا ىهُُكًذو

،مًؼهن شُفىذو صشف مًؼنا

،ٍُكاسًهن ءاُتو اداثي

وشكنا

ٍي للاخ حَىمذ ساُنا قافَلإن

ٍػ كَشط جاكزنا حلذظناو

،فلىناو ءاُتو وادسَلاا

ٍُت مك

شطاُػ غًردًنا باحطأو ةطاًُنا .

ٌإ حُهًػ ءاضمنا

ًهػ شمفنا مثًرذ

ٍف ءاًهؼنا

ٍَزنا ىهن ذهؼي

ٍيلاسإ ىهنو خاكشش حَسادذ .

ٌإ

ازه عىُنا

ٍي ءاًهؼنا لا

ٌوسىطَ

جاُحنا حًُُهؼرنا ظمف ىهَئف اضَأ داوس

ٍف جاُحنا حُػاًرخلاا

ٌىكشرشَ

مكشت شًرسي

ٍف حُنواحي ءاضمنا

ًهػ شمفنا

ٍف غًردًن . يشَ

كنر

ٍي للاخ ىهذاسسؤي

حَسادرنا . حللاؼناو

ٍُت ءاًهؼنا حيىكحناو حُهحًنا

ٍه للاػ ح حَدو حنداثري . دىخوو ءاًهؼنا حثطأ

جىل

،حُػاًرخا حَىمذو حُػشش

ٍف حنواحي حيىكحنا حُهحًنا ءاُثن حمطًُنا .

ٌإ

ِزهن حناسشنا حللاػ غي حساسد حمثسي وال اهت دسىفُهك زذشُخ ( Clifford Geertz )

( 0961 ) ثُح لال

ٌإ حفُظىنا حُػاًرخلاا ءاًهؼهن

ٍه حطُسىنا حُفامثنا .

ًُت

ًهؼنا ءا حللاؼنا جىمنات

حُػاًرخلاا يشخلأا ( حيىكحنا ) ءاُثن حللاؼنا

،غًردًنات فُُظرنو ىُمنا

ٍرنا ةساُذ حَاغنا . غضو

ىكوشُه

ٍشىكَسىه ( Hiroko Horikoshi ( ) 0987 ) ءاًهؼنا ىهَأك لاخس لاًػأ حساُسنا

ٍف

واظُنا

،ٍػاًرخلاا ءاًهؼناو ىه

ٌىكشحي خاشُُغرهن حُػاًرخلاا . اَذخو اُه غذ شُُ

سوذنا حفُظىناو

ءاًهؼهن .

ٍي مثل اىَاك دشدي

،ءاطسىنا اىحثطأو

ٍُهياػ شُُغرهن

ٍػاًرخلاا . غيو

،كنر اذساخاشت

ىذىدَاسىخشُخ ( 0999 ) يأس

ٌأ سود حفُظوو ءاًهؼنا

ٍف واظُنا

ٍػاًرخلاا عىُرذ اػىُذ اشُثك

ًهػ ةسح فوشظنا حُػاًرخلاا

ٍرنا ظُحذ ىهت . غُطرسَ

ءاًهؼنا

ٌأ اىثؼهَ

ٍف ىهسود

،ءاًهؼناك

اًك غُطرسَ

ٌأ اىثؼهَ

اسود شخآ

ٍف جساخنا ءاُثن حللاؼنا حُػاًرخلاا

ٍُت ةَاىدنا

ٍرنا اهن

حناظي .

ِزهت

،خايىهؼًنا دحثطأ

ِزه حناسشنا جذَؤي دىخىن حللاؼنا حُئاُثنا حفُظىن

،ءاًهؼنا ىهو

ٍَزنا

ٌوشؼشَ

دىخىت شُُغرنا

ٍػاًرخلاا .

ٍفو ازه

،شيلأا طاشَ

نا ءاًهؼ

ٍف مَىحذ سأس لاًنا

ٍػاًرخلاا سأسو لاًنا سىهفنا

ٍي مخأ شُُغرنا

،ٍػاًرخلاا ذَذحرناتو ءاضمهن

ًهػ شمفنا .

ٌإ

غًدنا

ٍُت سأس لاًنا

ٍػاًرخلاا سأسو لاًنا سىهفنا ذكؤذ ىهسود ءاًهؼناك .

خاًهكنا حُحارفًنا :

،ءاًهؼنا ءاضمنا

ًهػ

،شمفنا مَىحذ ذُطشنا

ٍػاًرخلاا .

xi PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan ALA-LC ROMANIZATION tables sebagai berikut : A. Konsonan

Arab Latin Arab Latin

ا A ض d{

ب B ط t{

ت T ظ z{

ث Th ع ،

ج J غ Gh

ح h{ ف F

خ Kh ق Q

د D ك K

ذ Dh ل L

ر R م M

ز Z ن N

س S ة،ه H

ش Sh و W

ص s{ ي Y

B. Vokal 1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama

َ Fath{ah A A

َ Kasrah I I

َ D{amah U U

2. Vokal Rangkap

Tanda Nama Huruf Latin Nama

َ ...

ي Fath{ah dan ya Ai a dan i

َ ...

و Fath{ah dan wau Au a dan u

xii 3. Vokal Panjang

Tanda Nama Gabungan

Huruf Nama اــ Fath{ah dan alif a> a dan garis di atas يـ ـ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas وـ ـ D{ammah dan wau u> u dan garis di atas Contoh :

ني س ح : H{usain لو ح : h{aul C. Ta’ Marbu>t{ah

Transliterasi ta’ marbu>t{ah ( ( di akhir kata, bila dimatikan ditulis “h” baik ة yang dirangkai dengan kata sesudahnya atau tidak.

Contoh :

ةأرم : Mar’ah ةسردم : Madrasah Ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali yang dikehendaki lafadz aslinya.

D. Shiddah

Shiddah/Tashdi>d ditransliterasi akan dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu.

Contoh :

انّبر: Rabbana> لا ّوش : Shawwa>l E. Kata Sandang

Kata sandang “ ال “ dilambangkan berdasarkan huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf shamsiyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, dan ditulis “al” jika diikuti dengan huruf qamariyah.

Contoh :

ملقلا: al-Qalam ةرهزلا : al-zahrah

xiii DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………. i

KATA PENGANTAR……….. ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME……….. iv

HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR……… v

ABSTRAK………. viii

PEDOMAN TRANSLITERASI……… xi

DAFTAR ISI………. xiii

DAFTAR TABEL……….. xvi

DAFTAR GAMBAR………. xvii

DAFTAR SINGKATAN……….. xviii

BAB I PENDAHULUAN……….. 1

A. Latar Belakang Masalah……… 1

B. Permasalahan Penelitian……… 19

C. Tujuan Penelitian………... 21

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian……….. 21

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan………... 22

F. Metode Penelitian……….. 27

G. Sistematika Penulisan……… 39

BAB II PERANAN ULAMA DALAM PRAKTIK PENGENTASAN KEMISKINAN… 43 A. Tinjauan Tentang Peranan Ulama………. 43

1. Konsep Tentang Ulama……… 44

2. Karakteristik Ulama…………...……….. 52

3. Otoritas Ulama di Ruang Publik………...………... 53

4. Relasi Ulama dan Pemerintah……….………. 54

B. Ulama dan Pengentasan Kemiskinan….. …..………... 60

1. Kelas Sosial dan Indikator Kemiskinan………... 62

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Miskin…...……….. 71

C. Ulama, Sistem dan Struktur Sosial………..………. 77

1. Perilaku Ulama Dalam Sistem Sosial……….. 79

2. Diskursus Sistem dan Struktur Sosial………. 84

D. Kerangka Berpikir Penelitian……… 91

BAB III SETTING SOSIAL MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA……. 97

A. Sejarah Terbentuknya Kota Tasikmalaya……….. 97

B. Karekteristik Masyarakat Kota Tasikmalaya……… 101

C. Sistem dan Struktur Masyarakat Kota Tasikmalaya………. 106

D. Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya………... 108

E. Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Masyarakat Kota Tasikmalaya………. 113

F. Mata Pencaharian dan Pergeseran Budaya Masyarakat Kota Tasikmalaya………. 119

G. Realitas Lingkungan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya………... 122

H. Potret dan Simbol Perjuangan Ulama……… 128

I. Rangkuman..………... 131

xiv

BAB IV PEMAHAMAN DAN KEDUDUKAN ULAMA DALAM PRAKTIK

PENGENTASAN KEMISKINAN……….. 133

A. Wawasan dan Pemahaman Ulama Tentang Pengentasan Kemiskinan………. 133

1. Memperbaiki Mentalitas Masyarakat Miskin……….. 137

2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin……….. 142

3. Pendampingan Lapangan Kerja……… 148

4. Sinergi Antara Sistem dan Komponen Daerah...………. 151

5. Kedermawanan dan Pengembangan Zakat, Infak, Serta Wakaf……….. 155

B. Kedudukan Ulama Dalam Struktur Masyarakat Kota Tasikmalaya………. 159

1. Peran dan Fungsi Keulamaan………... 161

2. Kepribadian dan Kewibawaan Ulama……….. 169

3. Ulama dan Pemeliharaan Tradisi Keagamaan Masyarakat………. 173

C. Bangunan Etos Kerja Masyarakat Kaya dan Miskin………. 176

1. Bangunan Etos Kerja Masyarakat Kaya……….. 180

2. Bangunan Etos Kerja Masyarakat Miskin………... 182

D. Rangkuman………. 187

BAB V PRAKTIK ULAMA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN………… 189

A. Ulama Sebagai Aktor Pengentasan Kemiskinan………... 189

B. Ulama dan Pemberdayaan Masyarakat……….. 193

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia………... 194

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat……….. 197

3. Upah Kerja dan Berkah Ulama……….. 205

C. Tipologi Ulama Dalam Praktik Pengentasan Kemiskinan……… 207

1. Praktik Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesantren Al-Amin Kawalu………. 214

2. Praktik Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesantren Cilendek Cibeureum………. 222

3. Praktik Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesantren Irsyadiyah Cihideung………. 228

4. Praktik Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesantren Condong Cibeureum………. 235

D. Relasi Sosial Ekonomi Ulama………..……….. 243

1. Tumbuhnya Ulama yang Memiliki Kesadaran Ekonomi……….... 245

2. Arena Kapitalisasi dan Pertarungan Modal……… 247

3. Dampak Pendidikan dan Amal Usaha Terhadap lingkungan Setempat………. 251

4. Rangkuman……….. 253

BAB VI HUBUNGAN ULAMA DAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN……… 257

A. Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan………. 257

B. Tipe Hubungan Ulama Dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya………... 267

1. Program Kerjasama Antara Ulama Dengan Pemerintah………. 267

2. Eksistensi Ulama Dengan Pemerintah………. 277

C. Bentuk Keterlibatan Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan……….. 281

xv

1. Keterlibatan Dalam Bidang Politik dan Hukum……….. 282

2. Keterlibatan Dalam Bidang Sosial, Pendidikan dan Keagamaan……….... 286

3. Keterlibatan Dalam Penanaman Etos Kerja dan Bisnis……….. 290

D. Respons Masyarakat Terhadap Peran Ulama Dalam Praktik Pengentasan Kemiskinan………. 297

E. Rangkuman………. 309

BAB VII PENUTUP……… 313

A. Kesimpulan………. 313

B. Implikasi Hasil Penelitian……….. 315

C. Saran dan Rekomendasi………. 317

DAFTAR PUSTAKA……….. 319 GLOSARIUM

INDEKS LAMPIRAN

xvi TABEL

Tabel 1. 0. Tren Perkembangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya……… 15

Tabel 1. 2. Data Perbandingan Kemiskinan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2018………... 16

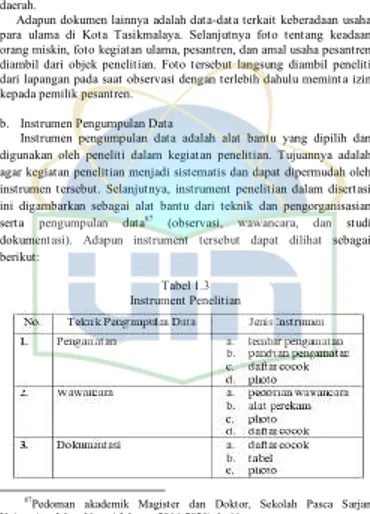

Tabel 0. 3. Instrumen Penelitian……….. 37

Tabel 2. 0. Paradigma Pemberdayaan Masyarakat……….. 76

Tabel 3. 1. Angka Partisipasi Sekolah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2106… 116 Tabel 3. 2. Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi Tahun 2013- 2106……… 117

Tabel 3. 3. Klasifikasi DTKS Berdasarkan Realitas Perumahan……… 125

Tabel 3. 4. Klasifikasi DTKS Berdasarkan Kondisi Individu...………... 126

Tabel 3. 5. Data Pondok Pesantren,Ulama, dan Santri Kota Tasikmalaya Tahun 2109……… 131

Tabel 4. 0. Persentase Pengeluaran Perkapita Tahun 2106………. 150

Tabel 4. 2. Berbagai Peran Ulama Dalam Sistem Sosial……… 168

Tabel 5. 0. Persentase Jumlah Siswa Miskin………... 194

Tabel 5. 2. UMK Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2109……….. 203

Tabel 5. 3. Upah Pekerja Pesantren dan Unit Usaha………... 206

Tabel 5. 4. Level Usaha Ulama dan Pesantren……… 213

Tabel 5. 5. Lembaga Pendidikan dan Amal Usaha Pesantren Al-Amin………. 216

Tabel 5. 6. Lembaga Pendidikan dan Amal Usaha Pesantren Irsyadiyah……... 230

Tabel 5. 7. Data Unit Usaha Pesantren Condong……… 239

Tabel 6. 1. Indikator Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2108……… 259

Tabel 6. 2. Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2108.……… 260

Tabel 6. 3. Indeks Pembangunan Kota Tasikmalaya……….. 263

Tabel 6. 4. Bentuk Program Pengentasan Kemiskinan………... 264

xvii Gambar

Gambar 0. 0. Data Primer……… 32

Gambar 0. 2. Data Sekunder……… 33

Gambar 0. 3. Model dan Proses Analisis Data……… 38

Gambar 2. 0. Teori Habitus dan Praktik Ulama……….. 95

Gambar 3. 0. Peta Administrasi Kota Tasikmalaya……… 98

Gambar 3. 2. Piramida Penduduk Kota Tasikmalaya 2106………. 111

Gambar 3. 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2106…. 112 Gambar 3. 4. Monumen Tugu Allahu Akbar………... 128

Gambar 4. 1. Ilustrasi Pemahaman Ulama Dalam Struktur Masyarakat Kota Tasikmalaya………... 137

Gambar 5. 0. Kuadran Tipologi Ulama Dalam Pengetasan Kemiskinan……… 211

Gambar 5. 2. Ulama dan Dunia Usaha………... 219

Gambar 5. 3. Ulama Sebagai Agens Sosial dan Pembangunan………... 250

Gambar 6. 1. Hubungan Ulama dan Pemerintah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan………. 272

xviii DAFTAR SINGKATAN ADB : Asian Development Bank

AGIL : Adaption, Goal, Attainment, Integration, Latency AKB : Angka Kematian Bayi

AMH : Angka Melek Huruf APS : Angka Partisipasi Sekolah ASWAJA : Ahlu Sunah Wal Jamaah ATK : Alat Tulis Kantor

BAPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional BLK : Balai Latihan Kerja BPS : Bada Pusat Statistik CSR : Community Social Responsibities DIKLAT : Pendidikan Dan Latihan DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IAIN : Institut Agama Islam Negeri IKM : Indeks Kemiskinan Manusia IPM : Indeks Pembangunan Manusia KBIH : Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KDH : Kepala Daerah KH : Kiai Haji KOSIPA : Koperasi Simpan Pinjam KOTAKU : Kota Tanpa Kumuh KPU : Komisi Pemilihan Umum

LKPJ-AMJ : Laporan Keterangan Pertanggungjawan Akhir Masa Jabatan LPB : Lembaga Pendidikan Bordir

MA : Madrasah Aliyah MCK : Mandi Cuci Kakus MTsN : Madrasah Tsanawiyah Negeri MUI : Majelis Ulama Indonesia NU : Nahdatul Ulama OTDA : Otonomi Daerah PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDRB : Produk Domestik Regional Bruto PGA : Pendidikan Guru Agama PKH : Program Keluarga Harapan PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang RT : Rukun Tetangga

RW : Rukun Warga

SAW : Shallallahu 'Alaihi Wasallam SDM : Sumber Daya Manusia SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SMA : Sekolah Menengah Atas

xix SMK : Sekolah Menengah Kejuruan SMP : Sekolah Menengah Pertama SWT : Subhanahu Wata'ala

TNP2PK : Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan UKM : Usaha Kecil Menengah

UNDP : United Nations Development Program UUD : Undang-Undang Dasar UUMP : Unit Usaha Milik Pesantren

WB : World Bank

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Peran dan kedudukan ulama di dunia Islam berbeda-beda bergantung kondisi sosial yang menyertai mereka. Peran dan kedudukan mereka ada yang hanya sebatas dalam urusan membuat fatwa-fatwa keagamaan, menjadi penasihat kerajaan, atau lebih dari itu, mereka menjadi hakim untuk menyelesaikan persoalan umat Islam.1 Kesannya, mereka hanya mengurus persoalan hukum (fiqh) di bidang keagamaan saja sementara persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat sering terabaikan.

Pada kenyataanya, kedudukan dan peran ulama sebagai pemimpin agama berpengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai di kalangan masyarakat Islam.2 Dalam lingkungan masyarakat Islam, ulama dipandang sebagai pemimpin agama yang memiliki posisi terhormat.

Mereka dijadikan sebagai tokoh yang mampu memberikan solusi atas persoalan yang terjadi sehingga pengaruh seorang ulama di tengah masyarakat menjadi strategis.

Di lingkungan masyarakat, pengaruh suatu kelompok (atau seseorang) sebanding dengan kedudukannya di dalam struktur sosial.

Dapat dikatakan bahwa makin tinggi kedudukan seseorang, makin besar pengaruh dan hak-hak atau privilege yang dimilikinya. Begitu besarnya pengaruh seseorang atau kelompok ini sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.3

1Di Singapura, status "ulama" pada umumnya adalah penganugerahan kehormatan kepada individu oleh suatu komunitas, berdasarkan kriteria umum seperti; (a) tingkat pengetahuan dan keahlian Islam dalam ilmu-ilmu agama Islam; (b) kontribusi mereka kepada komunitas Muslim setempat; dan (c) pengakuan oleh masyarakat setempat. Lihat tulisan, Tuty Raihanah Mostarom,

‚The Singapore Ulama: Religious Agency in the Context of a Strong State‛, Source: Asian Journal of Social Science, 2014, Vol. 42, No. 5 (2014), pp. 563.

Published by: Brill Stable URL: http://www.jstor.com/stable/43495820 2Bandingkan dengan peran ulama di Negara Uzbekistan, peran mereka sangat terbatas karena dominasi negara sangat kuat terhadap eksistensi ulama.

Analisis ini dapat dilihat dalam tulisan, Adeeb Khalid, ‚Ulama and the State in Uzbekistan‛, Asian Journal of Social Science, 2014, Vol. 42, No. 5 (2014), pp.

533. Published by: Brill Stable URL: http://www.jstor.com/stable/43495818 3Nuraini, Peran Ulama Dalam Politik Aceh Kontemporer, (YPM : Tagsel, 2016), h. 2.

2

Ulama dengan potensi yang dimilikinya, berupa kewibawaannya di tengah masyarakat, selalu menjadi rujukan dan referensi. Dengan potensinya itu, ulama menjadi salah satu elite strategis dalam masyarakat. Ketokohannya menjadi figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam.4

Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para nabi (waratsat al-anbiya). Oleh karena itu, tidak heran jika ulama kemudian menjadi sumber legitimasi (legitimacy) dari berbagai peran keagaman, hampir dalam semua aspek kehidupan. Pada titik inilah umat Islam dapat melihat dan merasakan peran-peran strategis ulama dalam pembangunan, khususnya dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.5

Pentingnya keterlibatan ulama dalam pembangunan merupakan bentuk dari partisipasi yang semestinya dilakukan oleh ulama itu sendiri. Ulama biasanya menjadi penggagas dan pelaku lembaga swadaya masyarakat. Mereka bergerak untuk memberikan bimbingan dan penengah dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan.6 Hal ini bisa dilihat dalam kiprah ulama melalui pesantren yang dipimpinnya.

Melalui lembaga ini, ulama mengabdikan diri mereka sepenuhnya pada pendidikan Islam dan pengembangan masyarakat. Secara sosiologis, pengaruhnya menyebar ke dalam aspek kehidupan.7 Selain itu, ulama juga memainkan peran sosial politiknya sebagai figur yang terlibat dalam politik, baik sebagai partisipan, pendukung, maupun sebagai aktor.8 Bahkan, dalam pandangan Islam, posisi ulama memiliki kedudukan yang tinggi dan strategis dalam kehidupan beragama9

4Mohamed Nawab Mohamed Osman, ‚Towards a history of Malaysian ulama‛, Source: South East Asia Research , Vol. 16, No. 1 (March, 2008), pp.

118-122. Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL:

http://www.jstor.com/stable/23751023

5 Miftah Farid, ‚Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia‛, dalam Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007, h.239.

6Harun Nasution, Islam Rasional, (Bandung : Mizan, 1995), h. 251-252.

7Jajat Burhanudin, Transformasi Otoritas Keagamaan, (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 263.

8Darwis Nasution, ‚Kiai Sebagai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional,‛ dalam Jurnal Sosiohumaniora: Unpad, Volume 19 No. 2 Juli 2017, h. 184.

9Agama seperti apa yang dikatakan oleh Emile Durkheim, merupakan kekuatan yang sangat menentukan sebagai perekat sosial dalam sebuah masyarakat. Lihat tulisan Djoko Piyatno, ‚Spirit Agama dan Peran Sosial Institusi keagamaan: Tinjauan Iman Kristiani,‛ dalam Jurnal Dialog Balitbang

berbangsa, dan bernegara. Peran tersebut adalah ‘amar ma’ruf nahi munkar yang dapat dirinci dalam bentuk: (a) mendidik umat di bidang agama dan lainnya, (b) melakukan kontrol terhadap masyarakat, (c) memecahkan problem yang terjadi di masyarakat, dan (d) menjadi agen perubahan sosial. Semua peran itu biasanya dijalankan oleh para ulama walaupun jalur yang ditempuh berbeda-beda.10

Eksistensi ulama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan menempati posisi yang strategis dalam membina dan membimbing masyarakat. Eksistensi ini dapat melahirkan perubahan sosial pada tatanan kehidupan. Pada konteks ini, ulama adalah pemimpin spiritual dalam masyarakatnya. Bahkan, seorang ulama merupakan seorang aktor sosial yang bisa bergerak secara dinamis untuk memberikan bimbingan atau menjadi penengah dalam urusan-urusan umat seperti pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Pada posisi inilah seorang ulama memiliki tanggung jawab moral dalam bentuk menanamkan prinsip-prinsip profetik kepada masyarakat karena kegiatan pembangunan selalu menuntut peran aktif para pemimpin agama agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan benar.

Peranan ulama tidak hanya sebatas mengkaji dan mengajarkan nilai- nilai agama saja, tetapi juga sudah masuk pada realitas sosial yang luas.

Artinya, ulama dengan segala kelebihan dan kekurangan membuka ruang gerak yang cukup lebar, yaitu untuk menjadi agen perubahan sosial. Peran yang diembannya tidak hanya berkutat pada masalah formal keagamaan saja, tetapi juga harus memberikan jalan keluar atas persoalan-persoalan sosial yang muncul. Sampai saat ini, masyarakat memandang bahwa ulama merupakan kaum elite sosial yang mampu membina masyarakat agar menjadi individu yang berakhlak mulia dan tangguh. Selain itu, ulama mampu memberikan solusi atau menjadi penengah atas masukan aspirasi masyarakat.

Kedudukan ulama di Indonesia merupakan sosok dan figur yang memiliki pengaruh dan berkontribusi dalam setiap proses pembangunan.

Keberadaan ulama di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari proses sejarah panjang negeri ini. Peran dan fungsi mereka dapat dilihat pengaruhnya dalam menggalakan pembangunan.

Kemenag:Jakarta, edisi II, ISSN 126396X, 2004), h. 31 dan bandingkan dengan tulisan Edi Kusnadi, Menggali Potensi Ummat Melalui Masjid, dalam jurnal yang sama, h. 95-97.

10Ahmad Fuad Fanani, Ulama dan Godaan Politik Kekuasaan, (http.www./Islam.com, 2004), h. 3.

4

Pada posisi ini, biasanya ulama menjadi rekan utama pemerintah dalam membantu merumuskan dan membimbing tujuan dari pembangunan, khususnya dalam mendorong masyarakat guna meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan melalui penyampaian ajaran-ajaran agama serta persesuaiannya dengan langkah- langkah kebijaksanaan pembangunan dengan memperhatikan fungsi masing-masing.11 Oleh karena itu, menjadi suatu diskursus yang menarik ketika ulama harus terlibat dalam proses pembangun.

Sebabnya, selama ini bentuk keterlibatan para ulama dalam kegiatan pembangunan ini hanya dalam porsi pembangunan unsur ruhaniahnya.

Apalagi, pada kenyataannya, keterlibatan para ulama dalam kegiatan pembangunan tersebut selama ini cenderung besifat pelengkap penderita.

Usaha-usaha menanamkan arahan dan petunjuk yang diberikan ulama kepada masyarakat merupakan perwujudan dari kegiatan para ulama terhadap pembangunan manusia. Arahan dan motivasi yang diberikan para ulama terhadap umat ini secara bertahap telah melahirkan perubahan pandangan masyarakat yang bersifat positif terhadap kegiatan pembangunan dan membantu kelancaran dalam implementasinya. Selain itu, para ulama bisa memelopori dalam memberikan stimulus kepada masyarakat agar mampu melakukan perubahan-perubahan kehidupan ke arah yang lebih berkemajuan dan beradab. Guna melakukan hal ini, para ulama seharusnya mampu menumbuhkan semangat etos kerja yang tinggi agar masyarakat memiliki nilai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan, dan ilmu mencari kekayaan. Hal ini akan menjadi ciri dari kehidupan masyarakat yang memiliki kemajuan dan kemakmuran.12

Keterlibatan para ulama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sangat penting terutama pada aspek pembangunan ruhaniah dan penanaman prinsip etik kehidupan sehingga keterlibatannya tidak hanya besifat pelengkap penderita, tetapi benar-benar menjadi salah satu komponen inti dalam seluruh proses pembangunan.13 Clifford Geertz

11Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung : Mizan, 2000), h.380.

12Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung : Rosda Karya, 2006), hlm. 139

13Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, h. 138. Dalam pandangannya dalam rangka memecahkan berbagai problem masyarakat para ulama harus mampu menenpatkan posisinya menjadi jembatan penghubung untuk menyelesaikan problem-problem moral, pendidikan dan persoalan kesejahteraan.

memberikan istilah atas peran ulama di masyarakat sebagai cultural brokers.14 Istilah tersebut mengandung makna bahwa ulama berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat tradisional dengan negara modern .15

Kehadiran ulama, yang memiliki fungsi dan peran16 yang cukup luas di dalam konteks bernegara dan berbangsa, berbeda-beda di setiap negara. Ada negara yang memberikan fungsi pengawasan dan sekaligus penentu kebijakan secara mutlak, dalam arti rumusan kebijakan pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dan legitimasi terakhir dari otoritas ulama. Negara seperti ini, antara lain Iran dan Afganistan.

Namun, ada juga negara yang menempatkan ulama sebagai simbol tata kelola negara, tetapi pemerintah lebih dominan di dalam penentuan kebijakan.17 Para pembuat dan pelaksana kebijakan perlu memastikan bahwa dalam pembangunan perlu adanya pengakuan atas peran kunci masyarakat dalam mengekpresikan makna, identitas, dan tujuan pembangunan. Dalam hal ini, seperti terjadi di Indonesia, ulama memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan.18

Namun, tidak semua ulama memiliki pemikiran yang sama tentang peran-peran mereka itu. Buktinya, terdapat pandangan dari sebagian ulama yang menyatakan, ulama tidak harus mengurus permasalahan umat yang bersifat fisik, tetapi ulama hanya mengurus aspek spiritual dari kehidupan manusia. Pandangan seperti ini cenderung dikotomis.

Pandangan ini memisahkan urusan dunia dan urusan akhirat.

Jika dielaborasi ke dalam konteks pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, pandangan tersebut tidak relevan untuk dipakai sebagai

14Clifford Geertz, The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker. Source: Comparative Studies in Society and History, Vol. 2, No. 2 (Jan., 1960), h. 229, pp.228-249. Published by: Cambridge University Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/177816. Accessed: 27-02-2018 02:44 UTC.

15Burhanudin, Ulama Sebagai Cultural Broker atau Pialang Politik (http://burhan15. multiply.com).

16Peranan bisa diartikan dengan aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban, atau juga bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang, lihat kamus lengkap sosiologi, (Yogyakarta : Panji Pustaka, 2008), h. 273-274.

17Lihat kutipan wawancara Nazarudin Umar dalam, www.Rmol.co, Peran Ulama dan Umara, 28Agustus 2017. diakses 27/3/2018.

18M. Fajar Shodik Ramadlan, ‚Revitalisasi Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan di Madura Melalui Peran Kyai Dan Pesantren,‛ dalam Jurnal Karsa, STAIN Pamekasan, vol. 21, No.I, 2013, h. 81.

6

pemikiran bagi para pemimpin agama (ulama) di masyarakat.

Pandangan seperti ini akan mengakibatkan para pemimpin agama di dunia akan dijauhi oleh umat manusia.19 Justru, keterlibatan para ulama sebagai pemimpin agama dalam konteks pengentasan kemiskinan menjadi sangat relevan untuk memberikan kontribusi nyata yang langsung dirasakan oleh umat manusia.20

Para ulama tidak semestinya berpangku tangan atas berbagai persoalan yang ada di sekelilingnya. Dengan keterampilan dan kharismanya, ulama aktif berperan menyelesaikan permasalahan umat manusia yang semakin hari semakin kompleks.21 Namun, keterlibatan para ulama dalam konteks pembangunan perlu dipahami lebih mendalam. Apakah benar peran ulama merupakan bentuk kesadaran mereka untuk selalu hadir dan memberikan solusi atas problem yang terjadi dalam kehidupan umat manusia? Atau sebaliknya, apakah mereka menjadi fakor pemicu terjadinya kemiskinan dalam diri umat Islam itu sendiri karena arahan dan bimbingannya bersipat parsial dalam urusan dunia atau akhirat?22

Di Indonesia, peran ulama jelas dan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun tidak dicantumkan di dalam UUD 1945, dalam semangat pembukaannya

19Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung : Rosda Karya, 2006), h.139.

20Ada tiga sikap berbeda dalam memahami kemiskinan pertama, karena kemiskinan berada di luar kendali individu, itu adalah tanggung jawab negara, pasar tenaga kerja atau lembaga eksternal lainnya. Kedua, karena kemiskinan berada dalam kendali individu, diperlukan seperangkat sikap dan perilaku baru dari orang miskin. Ketiga, karena kemiskinan adalah bagian tak terhindarkan dari masyarakat sehingga 'orang miskin selalu bersama kita', tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Analisis ini berdasarkan pada tulisan, Barry Knight, Rethinking Poverty Book, (Bristol University Press : Policy Press, 2017), h. 3. Stable URL: https://www. jstor.org/stable.

21Musa Asy’arie, Dialektika Islam Etos Kerja dan Kemiskinan, (Yogyakarta : LESFI, 2016), h. 76.

22Hal ini dipertegas oleh pandangan yang menjelaskan bahwa mereka (para ulama) percaya akan perlunya pemerataan keadilan sosial dan kemajuan;

dan keadilan sosial serta kemajuan harus dicapai dengan menjungjung tinggi kebersamaan, termasuk kebersamaan untuk memperoleh kesempatan pendidikan bagi generasi muda yang miskin. Analisis ini bisa dilihat dalam buku: Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta : LP3ES, 2011), h. 276.

menunjukan ke arah peranan tersebut.23 Oleh karena itu, para ulama yang menyadari kedudukannya sebagai pengemban nilai-nlai profetik, berkewajiban untuk terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta menilai baik buruknya dari dampak pembangunan berdasarkan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Tuhan melalui kitab suci-Nya.24

Dengan demikian, peran ulama sangat dinanti dan dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat sehingga keberadaan ulama tersebut tidak terasing dari masyarakatnya.25 Praktik-praktik penyelesaian atas persoalan-persoalan sosial itu harus terintegrasi dengan sistem sosial yang ada. Tentunya, hal tersebut harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.26

Banyak literatur yang menjelaskan teori tentang kedudukan, peran, dan praktik kehidupan seseorang.27 Teori tersebut bisa diterapkan dalam konteks memahami peran dan kedudukan para ulama.28 Biasanya, ulama menjadi aktor utama dari segala konsepsi sosial agama, sekaligus menjadi institusi yang menjadi penyebarnya. Karena itu, ulama memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan sosial, politik,

23Peranan dapat dartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, sedangkan peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peran sosial.

Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (role set)

24Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung : Mizan, 2000), h.

380.

25Mohamad Kamil Hj. Ab Majid, ‚Ulama Dan Perubahan Sosial Dalam Islam,‛ dalam Jurnal Usuludin: Universiti Malaya.tt), h. 111.

26Tulisan yang menjelaskan tentang peran ulama bisa dilihat dalam jurnal Oasis IAIN Cirebon, No.1 Januari-Juni 2013, Vol. 4, ISSN 1979-1399, 205- 215, ditulis oleh KH. Syamsul Ma’arif, ‚Gaya Kepemimpinan Kyai Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Dan Pengembangan Pendidikan di Ponpes Darusalamah Kabupaten Cirebon,‛ Dalam tulisan tersebut disinggung tentang peran ulama yang salahsatunya adalah peran sebagai problem solver.

27Sholeh Fikri, ‚Posisi Ulama Dalam Pemerintahan Kota Padangsidimpuan,‛ dalam Jurnal Tazkir Vol. 02 No. 1 Januari-Juni 2016), h.

68.

28George Ritzer, Teori Sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern, h. 414.

8

dan ekonomi. Peran tersebut menjadi pembentuk sistem dalam pola kehidupan masyarakatnya dan dapat menjadi penentu budaya.29 Zulkifli menjelaskan:

‚Ulama adalah pemimpin Islam. Ulama merupakan elite agama dan sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya dalam memelihara tatanan sosial dan budaya. Ulama menjadi rujukan masyarakat. Sebagai rujukan, setiap gerak langkah dan ucapan ulama diyakini sebagai kebenaran yang harus diikuti, dipatuhi dan diamalkan karena ulama diyakini sebagai kepanjangan tangan para nabi yang memiliki otoritas dibidang keagamaan‛.30 Tantangan yang hadapi oleh kaum ulama yang ada di Indonesia sangat kompleks, mulai dari persoalan teroris, konflik sara, toleransi, hingga pada persoalan kemanusiaan dan kemiskinan. Namun , pada titik inilah justru ada agenda yang jelas bagi para ulama untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penderitaan. Oleh karena itu, misi kaum ulama tersebut seharusnya dapat diwujudkan dan berjalan secara bersama-sama dalam satu kesatuan sistem sosial yang dinamis.

Misalnya, antara ulama dan tokoh lainnya sudah semestinya berjalan seiringan untuk menyelesaian persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan dan kelaparan. Sebab, sering antara ulama dan tokoh lainnya diposisikan selalu berhadap-hadapan sehingga saling berbenturan satu sama lain. Pada akhirnya, benturan tersebut menimbulkan ketidakharmonisan hubungan di antara mereka.31

Seperti diketahui, bahwa permasalahan sosial yang dihadapi oleh para tokoh ulama di Indonesia pada zaman sekarang adalah bagaimana

29Hasanatul Jannah, ‚Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik kekuasaan,‛ dalam Jurnal Fikrah edisi Juni 2015, Volume 3, No.1, h. 166-167.

30Zulkifli, Menuju Teori Praktik Ulama, (Ciputat : Haja Mandiri, 2018), h.

48.

31Membicangkan relasi agama dan politik adalah proses resiprokal yang satu sama lain. Kedua entitas tersebut memiliki proses tarik menarik kepentingan. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai maupun norma dalam membangun struktur negara dan pendisplinan masyarakat. Sedangkan, negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara untuk mematuhi Negara.

Wasisto Raharjo Jati, ‚Agama dan Politik‛, dalam Jurnal Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2009, h. 134.

mengatasi persoalan kemiskinan bangsa Indonesia.32Sebab, pada saat yang sama pembangunan harus menjadi alat bagi lahirnya kemakmuran, kesejahteraan, dan pemerataan bagi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan sebuah kerja sama antara ulama dan umara atau antara ulama dan stake holder lainnya yang tidak saling menapikan. Maka dalam konteks itulah, diperlukan konsep baru dalam mengentaskan kemiskinan. Alasannya, masalah kemiskinan memiliki keterkaitan dengan berbagai sistem, misalnya sistem pendidikan, ekonomi, dan politik.33

Bertitik tolak dari berbagai pandangan dan keterangan di atas, maka untuk mengatasi kemiskinan, Abdul A’la menjelaskan bahwa perlu ada pemaknaan jihad menghadapi kemiskinan. Makna jihad tidak boleh direduksi hanya pada persoalan perang (qital). Ia menegaskan bahwa untuk menyelesaikan kemiskinan adalah dengan pembumian makna jihad itu sendiri.34 Dalam konteks ini, para ulama yang menyampaikan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup selayaknya nilai menjadi ruh yang bisa membebaskan dan membangkitkan orang-orang yang terjerat kemiskinan. Nilai-nilai Islam tersebut menjadi generator yang hidup dalam kehidupan umat. Selain itu, nilai-nilai Islam juga dapat memicu lahirnya perubahan mental dalam diri mereka sendiri supaya lebih maju dan bermartabat.

Islam sebagaimana dinyatakan oleh banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrument ilahiah untuk memahami persoalan sosial.

Islam merupakan agama yang paling mudah menerima premis semacam ini. Alasannya, Islam memiliki sifat yang ‘hadir di mana-mana’. Hal ini

32Kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia bukan hal baru.

Sebab pada masa penjajahan Belanda, problem kemiskinan telah dikemukan oleh Ratu Belanda sendiri pada tahun 1901, Pemerintah colonial belanda memiliki tanggung jawab moral untuk mengadakan penelitian tentang sebab musabab kemunduran dan kemakmuran penduduk di Jawa. Lihat buku Soedjito S, Transformsi Sosial Menuju Masyarakat Industri, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1986), h. 124.

33Lihat data BPS Provinsi Jawa Barat, tentang kemiskinan disetiap Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Barat.https://jabar. bps. go.

id/statictable/garis kemiskinan dan penduduk miskin di provinsi Jawa-Barat tahun 2011-2016. Diakses 18/3/2018.

34Abdul A’la, ‚Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian:

Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan dan Keterbelakangan, Harmoni,‛

dalam Jurnal Multikultural & Multireligius,Volume VIII, Nomor 32, Oktober - Desember 2009, ISSN 1412-663X.

10

merupakan pandangan yang mengakui bahwa ‘di mana-mana’, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.35 Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Islam sebagai pandangan hidup dan pedoman hidup memberi konsepsi yang lengkap dan sempurna tentang seluruh aspek dan dimensi kehidupan.36

Asgar Ali Angineer menjelaskan bahwa pembelaan terhadap kaum lemah harus dimulai dari membela kelompok yang tertindas dan tercerabut hak miliknya, lalu membekalinya dengan senjata ideologi sehingga masyarakat dapat memiliki kesetaraan.37

Senada dengan Angineer, Zuly Qodir berpendapat bahwa rumusan teologi Islam ini tidak sebatas memperkuat dimensi kesalehan individu atau kesalehan personal, tetapi juga digerakkan menjadi teologi kerja sehingga menggambarkan sebuah bangunan teologi Islam yang berpihak pada kaum lemah dan bersudut pandang kesalehan sosial.38 Ini artinya, para ulama harus hadir ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk membumikan nilai-nilai Islam dalam realitas sosial yang tujuannya untuk membebaskan manusia dari segala problem kemiskinan.39

Oleh karena itu, para ulama, dalam menyampaikan wacana tentang nilai-nilai Islam tersebut, tidak hanya sebatas menyampaikan persoalan ritus semata. Namun, nilai-nilai Islam semestinya ditarik ke dalam ruang sosial yang luas. Artinya, para ulama sebagai penggerak dalam

35Bahtiar Effendy, Islam dan Negara -Tranformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia-, (Jakarta : Paramadina, 2009), h. 7.

36Bahtiar Effendy, Islam dan Negara -Tranformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia-, h. 7

37Lihat Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), Pandangan Asghar Ali Enggineer, pertama dimulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan dasar Islam adalah persaudaraan universal, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hal tersebut dikarenakan Islam sangat menekankan kesatuan manusia dan juga menekankan keadilan diseluruh aspek kehidupan. Keadilan tersebut tidak akan tercipta tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marjinal, serta memberi mereka kesempatan untuk menjadi pemimpin.Al-Qur'an pun memerintahkan untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas.

38Zuly Qodir, ‚Islam, Muhammadiyah dan Advokasi Kemiskinan,‛ dalam Jurnal La Riba, Volume. II, No. 1, Juli 2008, h. 142.

39Untuk analisis ini lihat tulisan, Sahrul, ‚Agama dan Teologi Pembebasan,‛dalam Jurnal An-Nadwah, Volume XIV, No.1, Januari-Juni 2009, h. 93.

sistem sosial harus memiliki hubungan yang erat dengan struktur dan sistem sosial yang ada. Jadi, pada titik inilah peran ulama ada sebagai sosok yang komprehensif dalam memecahkan persoalan kemiskinan.

Peran dan tugas seorang ulama menjadi sangat penting apabila dihubungkan dengan pembangunan mental masyarakat. Tujuannya adalah agar mental masyarakat tidak mudah cepat mengalah dalam menghadapi pertarungan hidup. Peran ulama itu, tidak hanya sekadar memberi pengetahuan keagamaan saja, tetapi mengubah sikap individu yang hanya ingin ditolong menjadi pribadi yang tidak fatalistik dan pesimis.40

Pada masa sekarang, sebagian ulama dan tokoh agama Islam menjelaskan bahwa konsep Islam yang utuh itu harus diturunkan ke dalam ranah sosial yang bersifat praktis sehingga dapat diwujudkan dan dirasakan langsung oleh umat manusia yang membutuhkan arahan nyata. Praktik-praktik atas cara pandang di atas harus diimbangi dengan program kerja nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasinya tidak harus selalu literal sebaimana dalam teks, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi zaman yang terus berkembang dan berubah. Argumentasi ini setidaknya menunjukan bahwa Islam menjadi arah dan menjadi spirit dalam upaya penanganan persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus di kabupaten dan kota.41

Secara khusus, Kota Tasikmalaya merupakan kota yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut dapat dilihat dari karakteristik kota yang bernuansa agamis. Selama ini, Kota

40Emile Durkheim menerangkan, nilai-nilai agama akan bisa dipahami jika agama menjadi fakta sosial, apalagi jika agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, perilaku seseorang maupun kelompok dilandasi oleh sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku tersebut biasanya didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang dipercayai dan diyakininya.

Sebagai contoh, nilai-nilai agama itu dapat tercermin dari misi agama yang dibawa oleh para Nabi. Misi tersebut di antaranya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, memperbaiki moral bangsa, serta menghilangkan ketimpangan sosial dan membela kaum lemah.

41Penelitian ini berusaha untuk memahami makna dibalik tindakan para ulama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan bagaimana para ulama mengkonstruksi pemahamannya tentang pengentasan kemiskinan tersebut kemudian ditarik pada ranah kehidupan nyata dan akhirnya menjadi fakta-fakta sosial yang bisa dibaca dan dipahami.

12

Tasikmalaya sering dikaitkan dengan keberadaan dunia pesantren yang banyak mengelilinginya. Pesantren dan Kota Tasikmalaya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kota santri merupakan julukan yang selalu melekat dan diidentikan dengan eksistensi Kota Tasikmalaya,42julukan tersebut memiliki makna islamis yang direpresentasikan dengan keberadaan dan banyaknya pesantren yang tersebar di wilayah kota Tasikmalaya.43 Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari peran dan kontribusi dunia pesantren serta para ulama yang memberikan arah bagi setiap derap pembangunan.44

Namun kenyataannya, ada masalah yang saling berlawanan antara idealitas dengan realitas. Di titik ini sering mencuat aneka masalah yang belum terurai secara baik. Terjadi anomali antara identitas sebagai kota santri dan kota perdagangan serta idustri. Hal ini tidak terhindarkan seolah menyatu dalam perjalanan kota Tasikmalaya.45 Buktinya ada fenomena sosial yang terjadi di Kota Tasikmalaya dan membuka suatu realitas sosial baru. Fenomena tersebut adalah kemiskinan yang terjadi di saat pembangunan sedang berjalan secara simultan. Berdasarkan data,

42Thomas Stamford Rafles, The History Of Java, Penerjemah Eko Prasetyaningrum, dkk, (Yogyakarta: Narasi, 2014), h. 40. Ia menjelaskan bahwa kajian tentang wilayah priangan adalah wilayah sunda misalnya adalah wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Garut dan Sumedang. Keempat daerah tersebut berada di daerah Priangan Timur. Lebih lanjut Rafles mengatakan bahwa daerah Mangkubumi Priangan merupakan daerah yang bergunung-gunung ditumbuhi rumput ilalang. Daerah ini pada awalnya kaya tetapi pada tahun 1811 daerah ini menjadi miskin.

43Data Suseda dari Bapeda Kota Tasikmalaya, jumlah Ulama sebanyak 706 orang, Kyai 367 orang, Mubaligh 467 orang dan Khotib 1.956 orang. Data ini menunjukan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki lingkungan keagamaan yang sangat kental. Sedangkan jumlah Pesantren yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di kota Tasikmalaya sebanyak 215 Pesantren. Lihat Kota Tasikmalaya dalam angka, Bapeda.

44Kota Tasikmalaya disebut juga kota kreatif hal ini terbukti dengan banyaknya sentra produksi atau sektor industri pengolahan yang menghasilkan produk-produk khas kota Tasikmalaya. Misalnya bordiran, kerajinan tangan dari bahan baku bambu, Kerajinan sandal, kerajinan mendong seperti tikar dan lain-lain. Lihat Naskah akademik perencananaan pembangunan Kota Tasikmalaya (tahun 2007-2027), h. 32.

45Asep Salahudin, Tasikmalaya dalam sepenggal masa, (Tasikmalaya : Media Inskripsi Transkultural, 2019), h. 374.

kemiskinan di kota Tasikmalaya menempati posisi nomor satu di Provinsi Jawa Barat.46

Dalam era otonomi daerah, Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri pembangunan daerah. Konsep otonomi daerah tersebut menyediakan kesempatan luas kepada daerah memanfaatkan sumber daya, ide dan manusia untuk memaksimalkan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus, mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, perekonomian, dan pelayanan dasar lainnya.47 Sejak tahun 2001, kenyataan yang terjadi dalam proses pembangunan Kota Tasikmalaya mengalami banyak tantangan yang harus dihadapi dan dilalui oleh semua komponen daerah.48Tantangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga masalah, yaitu sebagai berikut.

Pertama, masalah kepemimpinan dan birokrasi. Hal ini disebabkan oleh para pelaku pembangunan di Kota Tasikmalaya tidak banyak mengalami perubahan dari sudut keterampilan kepemimpinan dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan dan legislatif. Akibatnya, peran dan fungsi masing-masing lembaga kurang berjalan secara efektif.

Persoalannya terletak pada sikap mental pemimpin yang masih berbenturan dengan pola kepemimpinan primordial sehingga memiliki dampak terhadap persoalan-persoalan kebijakan pemerintahan.

Selanjutnya, budaya birokrasi pun belum berdasarkan pada kemampuan dan kapasitas yang memadai berdasarkan scope of work.

46Lihat BPS Provinsi Jawa Barat, https://jabar.go.id/stastictable/garis kemiskinan dan penduduk miskin di provinsi jawa barat tahun 2011-2018. Dari data BPS tersebut, bahwa membiarkan kemiskinan dalam pandangan Islam dapat dikatagorikan sebagai pendusta agama, ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

َ

َِما ع طَ ىٰ ا ل عَ ُّض ُحيَ ال وََۙ مْيِت يْ

لاَ ُّعُد يَ ْي ِذَّ

لاَ كِلٰ

ذفَِِۗنْي ِ دلاِبَ ُب ِ ذكُيَ ْي ِذَّ

لاَ تْي ء ر

َِِۗنْي ِك ْس ِمْ لا Yang artinya: ‚Tahukan kamu (orang) yang mendustakan agama?. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin…‛(QS. Al-Ma’un, ayat 1-3).

47Ummi Salamah, Branding Tempat-Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi Berbasis Identitas, (Jakarta : Makna Informasi, 2014), h. 2.

48Lihat Undang-undang Nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya.