PERBEDAAN WAKTU TRANSPORTASI MUKOSILIAR

HIDUNG PADA PENDERITA RINOSINUSITIS

MAKSILA KRONIS DENGAN

KAVUM NASI NORMAL

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah satu

Syarat untuk Mencapai Spesialis dalam Bidang

Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok

Bedah Kepala Leher

Oleh : YANTI FITRI YASA

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BIDANG

ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK,

BEDAH KEPALA LEHER

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2008

Lembaran Pengesahan

Tanggal 14 Juni 2008

Disetujui untuk diajukan ke sidang ujian oleh:

Pembimbing 1 Dr. dr. Delfitri Munir, SpTHT-KL(K) NIP: 140 154 798 Pembimbing 2 dr. Yuritna Haryono, SpTHT-KL(K) NIP: 130 422 449 Pembimbing 3 dr. Hj. Ainul Mardhiah, SpTHT-KL(K) NIP: 140 193 139 Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Prof. Askaroellah Aboet, dr, SpTHT-KL(K) NIP: 130 517 523

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh spesialis dalam bidang Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah, Kepala Leher di Departemen THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Surnatera Utara/ RSUP H. Adam Malik Medan.

Saya menyadari bahwa tulisan ini mungkin jauh dan sempuma baik isi maupun bahasannya, namun demikian saya berharap tulisan ini dapat menambah perbendaharaan bacaan tentang perbedaan waktu transportasi mukosiliar pada penderita rinosinusitis maksila kronis dibandingkan kavum nasi orang normal. Dan saya akan menerima dengan senang hati semua saran dan kritik dari para ahli dan pembaca sekalian demi kesempurnaan tulisan ini.

Dengan telah berakhirnya masa pendidikan, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada Rektor Universitas Surnatera Utara, Bapak Prof. Chairuddin Panusunan Lubis, dr, Sp.A(K), DTM&H, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Departemen THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Surnatera Utara Medan.

Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Prof. Gontar Alamsyah Siregar, dr, SpPD-KGEH dan mantan dekan Prof.

Sutomo Kasiman, dr, SpPD, SpJP(K) dan Prof. T. Bahri Anwar, dr, SpJP(K) yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Pendidikan Spesialis di Fakultas ini.

Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Medan yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan bekerja dilingkungan Rumah Sakit ini.

Yang terhormat Prof. Abdul Rachman Saragih, dr, SpTHT-KL(K), sebagai Kepala Departemen THT-KL FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan, nasehat, motivasi dan dorongan semangat selama saya mengikuti pendidikan di Departemen THT-KL FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan.

Yang terhormat Prof. Askaroellah Aboet, dr, Sp.THT-KL(K) sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-I di Departemen THT-KL FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan, atas petunjuk, bimbingan dan nasehat selama saya mengikuti pendidikan di Departemen THT-KL FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan.

Yang terhormat Dr. dr. Delfitri Munir, Sp.THT-KL (K) sebagai Ketua Pembimbing tesis saya. Yang terhormat dr. Yuritna Haryono, SpTHT-Kl (K) , dr. Hj. Ainul Mardhiah, SpTHT-Kl sebagai anggota pembimbing tesis saya, yang telah banyak memberikan petunjuk, perhatian, motivasi, kemudahan serta bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan selama dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

Yang terhormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada semua guru-guru saya dijajaran THT-KL FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan, Prof. Ramsi Lutan, dr, SpTHT-KL(K), dr. Asroel Aboet, SpTHT-KL(K), dr. Yuritna Haryono, SpTHT-KL(K), Prof. Askaroellah Aboet, dr, SpTHT-KL(K), Prof. Abdul Rachman Saragih, dr, SpTHT-KL(K), dr. Muzakkir Zamzam, SpTHT-KL(K), dr. Mangain Hasibuan, SpTHT-KL, Dr. dr. Delfitri Munir, SpTHT-KL(K), dr. T. Sofia Hanum, SpTHT-KL(K), dr. Linda I Adenin, SpTHT-KL, dr. Hafni, SpTHT-KL(K), dr. Ida Sjailandrawati H, SpTHT-KL, dr. Adlin Adnan, SpTHT-KL, dr. Rizalina A. Asnir, SpTHT-KL, dr.Ainul Mardhiah, SpTHT-KL, dr. Siti Nursiah, SpTHT-KL, dr. Andrina YM Rambe, SpTHT-KL, dr. Harry Agustaf A, SpTHT-KL, dr. Farhat, SpTHT-KL, dr. T.Siti Hajar Haryuna, SpTHT-KL, dr. Aliandri, SpTHT-KL dan dr. Ashri Yudhistira, SpTHT-KL yang telah banyak memberikan bimbingan dalam ilmu dan pengetahuan di bidang THT-KL, baik secara teori maupun ketrampilan yang kiranya sangat bermanfaat bagi saya dikemudian hari. Tiada kata yang dapat saya ucapkan selain ucapan terima kasih atas pendidikan dan pengajaran yang telah diberikan kepada saya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Semoga Allah SWT memberi balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan ilmu yang diberikan kepada saya.

Yang terhormat Bapak Kepala Departemen/Staf Radiologi FK USU/ RSUP H. Adam Medan, Kepala Departemen/ Staf Radiologi RS. Elisabeth Medan, Kepala Departemen/Staf Anastesiologi dan Reanimasi FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan, Kepala Departemen/Staf Patologi Anatomi FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan, yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani stase pendidikan di Departemen tersebut. Saya mengucapkan terima kasih.

Yang terhormat Direktur dan seluruh staf THT-KL di RSUD Lubuk Pakam, RS PTP 11 Tembakau Deli Medan, Rumkit DAM-I/ Bukit Barisan Medan dan RSU Dr. Pirngadi Medan, yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada saya untuk belajar dan menjalani stase pendidikan di rumah sakit tersebut.

Yang Mulia Ayahanda H. Jachnis dan ibunda Hj. Zulhelmi, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas doa dan segala perjuangan yang tiada henti dengan penuh kasih sayang dalarn mengasuh, membesarkan dan membimbing semenjak kecil hingga saya dewasa agar menjadi anak yang berbakti kepada agama,orang tua, bangsa dan negara. Doa ananda semoga Allah SWT memberi kebaikan yang berlipat ganda, mengampunkan segala dosa, serta mengasihi papa dan mama seperti papa dan mama telah mengasihi dan menyayangi ananda sejak kecil. Amin ya Rabbal Alamin.

Ungkapan cinta kasih yang tulus kepada anakku tersayang Kevin Rayhan Yandika dan Nabila Jihan Yandika yang selalu menyayangi serta dengan penuh cinta kasih mendampingi bunda ketika cobaan hidup terberat datang selama menjalani pendidikan ini. Anak-anakku, karena dirimu, bunda mendapatkan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Tiada kata yang dapat bunda ucapkan selain ungkapan rasa cinta kasih yang setulus-tulusnya untuk anakku tersayang. Bunda akan selalu bersamamu. Amiin.

Terima kasih juga saya tujukan kepada kakak saya, Yenni Hildayati, Riza Oktudyanalti, dan adik saya Deasy Mulyani, Heri Adisaputra, kakak ipar Suhardi Chan dan juga sanak saudara alumni FK Unand di Medan atas segala dukungan, perhatian serta rasa persaudaraan yang erat selama ini, Semoga dalam mengisi kehiclupan ini kita dapat memberi manfaat kepada orang lain sesuai dengan ajaran

agama kita, serta terus membina kerukunan keluarga dan rasa saling mengasihi di masa-masa mendatang. Kepada seluruh kerabat dan handai taulan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,yang telah memberikan bantuan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yang tercinta teman-teman sejawat peserta pendiclikan keahlian Ilmu Kesehatan THT Beclah Kepala Leher yang telah bersama-sama baik dalam suka maupun duka, saling membantu sehingga terjalin rasa persaudaraan yang erat, dengan harapan teman-teman lebih giat lagi sehingga clapat menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua.

Kepada paramedis dan karyawan Departemen THT Bedah Kepala Leher FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan yang telah banyak membantu dan bekerja sama selama saya menjalani pendidikan ini saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya izinkanlah saya mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekurangan selama mengikuti pendidikan ini, semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi, dan kerjasama yang diberikan kepada saya selama mengikuti pendidikan kiranya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Juni 2008 Yanti Fitri Yasa

PERBEDAAN WAKTU TRANSPORTASI MUKOSILIAR HIDUNG PADA PENDERITA RINOSINUSITIS

MAKSILA KRONIS DENGAN KAVUM NASI NORMAL

ABSTRAK

Pendahuluan : Hidung secara fisiologis berfungsi sebagai penyaring dan

pertahanan lini pertama. Silia epitel respiratorius, kelenjar penghasil mukus dan palut lendir yang membentuk sistem mekanisme pertahanan penting dalam sistem respiratorius yang kemudian dikenal sebagai sistem mukosiliar. Keberhasilan sistem mukosiliar sebagai suatu mekanisme pertahanan lokal pada hidung dan sinus paranasal tergantung dari clearance mukosiliar. Agar tercapainya tujuan tersebut, transport mukosiliar harus baik. Untuk mengetahui sistem mukosiliar berjalan normal dapat dipergunakan uji sakarin.

Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan waktu transportasi mukosiliar pada penderita

rinosinusitis maksila kronis dengan kavum nasi normal.

Metode : Menggunakan metode quasi eksperimental. Sampel penelitian adalah

kelompok penderita yang secara klinis didiagnosis rinosinusitis maksila kronis sebanyak 24 orang dan orang dengan kavum nasi normal sebagai kontrol sebanyak 24 orang. Semua sampel dilakukan uji sakarin. Dengan menggunakan stopwatch dilihat waktu transportasi mukosiliar. Semua data diolah dan dianalisis secara statistik dengan bantuan program window SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 15 dan diuji statistik menggunakan t-independent.

Hasil Penelitian : Terdapatnya perbedaan signifikan waktu transportasi mukosiliar

Diskusi / Analisis : Nilai rata-rata waktu transportasi mukosiliar pada kelompok

penderita rinosinusitis maksila kronis adalah 20,86 (SD ± 2,14) menit dan kontrol adalah 9,49 (SD ± 0,75) menit. Berdasarkan hasil uji t-independent didapatkan nilai p<0,05 yang berarti terdapat perbedaan bermakna secara statistik sebanyak 12,51 menit.

Abstract

Introduction : The physiological nasal functions are as a filter and the first line of

immunological defense. The important mechanism defense are result from cilia of

respiratory epithelial cells, goblet cells and mucous blanket, also known as

mucociliary system. The succes of mucociliary system as a nasal and paranasal

local defense mechanism depends on mucociliary clearance. The transport of

mucociliar should be good for achieving a succes of mucociliary system. Saccharin

test is a simple method in asessing nasal mucociliary clearance.

Purpose : To compare mucociliary transport time in normal people with chronic

maxillary sinusitis

Method : The statistical method is using the Quasi experimental. The sample is

chronic maxillary sinusitis patient (24) and normal people as control group (24). All

the samples have done saccharin test. Stopwatch is using to observe the time of

mucociliar transport. All the data is analyzed statistically by using SPSS (Statistical

Program for Social Science) version 15 and t-independent test.

Result : There is significant difference between mucociliary transport time on

chronic maxillary sinusitis patients and normal people.

Discussion / analysis : Mean of the transport mucociliar from the chronic maxillary

sinusitis patient is 20.86 (SD ± 2.14) minute and mean of control group is 9.49 (SD

± 0.75) minute. P<0.05 is result from t-independent test. It means there is a

significant difference (12.51) minute.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ix BAB 1 PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang ... 3 1.2 Perumusan Masalah ... 3 1.3 Tujuan Penelitian ... 3 1.3.1 Tujuan Umum ... 3 13.2 Tujuan Khusus ... 3 1.4 Manfaat Penelitian ... 3 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 5 2.1 Sistem Mukosiliar ... 5 2.1.1 Histologi Mukosa ... 5 2.1.1.1 Epitel ... 5 2.1.1.2 Palut Lendir ... 9 2.1.1.3 Membrana Basalis ... 10 2.1.1.4 Lamina Propria ... 10 2.1.2 Transportasi Mukosiliar ... 11

2.1.3 Pemeriksaan Fungsi Mukosiliar ... 12

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Transportasi Mukosiliar ... 14

2.2 Sinus Maksila ... 18

2.2.1 Embriologi dan Perkembangan ... 18

2.2.2 Anatomi sinus maksila ... 19

2.2.3 Pendarahan ... 21

2.2.4 Persarafan ... 21

2.2.5 Kompleks osteomeatal (KOM) ... 21

2.2.6 Fungsi Sinus Paranasal ... 24

2.2.7 Transportasi Mukosiliar sinus paranasal ... 25

2.3 Rinosinusitis ... 26

2.3.1 Definisi ... 26

2.3.2 Kekerapan ... 26

2.3.3 Patofisiologi ... 27

2.3.4 Gejala Klinis dan Diagnosis ... 28

BAB 3 KERANGKA KONSEP ... 30

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN ... 31

4.1. Rancangan Penelitian ... 31

4.2. Populasi, Sampel, Besar sampel 4.2.1 Populasi ... 31 4.2.2 Sampel ... 31 4.2.3 Besar Sampel ... 31 4.3. Variabel Penelitian ... 32 4.3.1 Variabel Penelitian ... 32 4.3.2 Definisi Operasional ... 32 4.4 Bahan Penelitian ... 35 4.5 Instrumen Penelitian ... 35

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 36

4.7 Kerangka Kerja ... 36

4.8 Cara Analisis Data ... 36

BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN ... 37

BAB 6 PEMBAHASAN ... 44

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN... 49

7.1. Kesimpulan ... 49

7.2. Saran ... 49

DAFTAR PUSTAKA ... 50

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Penampang mukosa hidung ... 5

GAMBAR 2.2 Lapisan epitel mukosa respiratorius ... 6

GAMBAR 2.3 Potongan melintang silia ... 7

GAMBAR 2.4 Pola gerak silia ... 8

GAMBAR 2.5 Skema siklus perkembangan sinusitis kronis ... 28

GAMBAR 2.6 Distribusi berdasarkan jenis kelamin ... 37

GAMBAR 2.7 Distribusi berdasarkan kelompok umur ... 38

GAMBAR 2.8 Distribusi keluhan utama dari kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis... 38

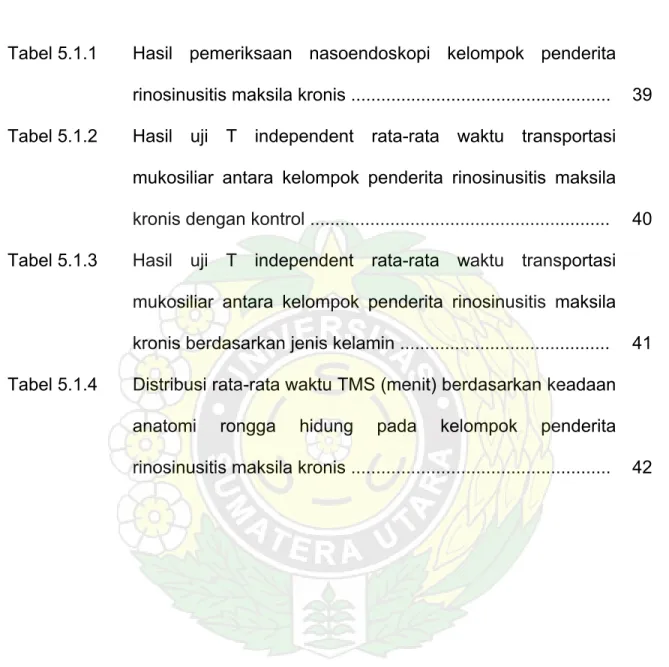

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.1 Hasil pemeriksaan nasoendoskopi kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis ... 39 Tabel 5.1.2 Hasil uji T independent rata-rata waktu transportasi

mukosiliar antara kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis dengan kontrol ... 40 Tabel 5.1.3 Hasil uji T independent rata-rata waktu transportasi

mukosiliar antara kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis berdasarkan jenis kelamin ... 41 Tabel 5.1.4 Distribusi rata-rata waktu TMS (menit) berdasarkan keadaan

anatomi rongga hidung pada kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis ... 42

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Hidung secara fisiologis berfungsi sebagai penyaring dan pertahanan lini pertama. Fungsi ini berguna untuk membersihkan udara inspirasi dari debu, bakteri-bakteri dan virus yang dilakukan oleh silia dan palut lendir. Silia epitel respiratorius, kelenjar penghasil mukus dan palut lendir membentuk sistem mekanisme pertahanan penting dalam sistem respiratorius dikenal sebagai sistem mukosiliar. Sistem mukosiliar merupakan barier pertama dari sistem pertahanan tubuh antara epitel dengan virus / bakteri dan benda asing lainnya (Ballenger, 1996; Mc Caffrey, 2000).

Sistem mukosiliar akan menjaga agar saluran nafas atas selalu bersih dan sehat dengan membawa partikel debu, bakteri, virus, alergen, toksin dan lain-lain yang terperangkap pada lapisan mukus ke arah nasofaring. Silia memiliki gerakan-gerakan teratur, yang bersama palut lendir akan mendorong partikel-partikel asing dan bakteri yang terhirup ke kavum nasi menuju nasofaring, orofaring dan selanjutnya akan ditelan dan dihancurkan di lambung. Dengan demikian mukosa mempunyai kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri (Higler, 1989; Ballenger, 1996; Sun, 2002).

Keberhasilan sistem mukosiliar sebagai suatu mekanisme pertahanan lokal pada hidung dan sinus paranasal tergantung dari clearance mukosiliar. Klirens mukosiliar yang baik akan mencegah terjadinya infeksi di dalam hidung dan sinus paranasal. Untuk tercapainya tujuan tersebut, transport mukosiliar harus baik.

Transportasi mukosiliar ditentukan oleh keadaan silia, palut lendir dan interaksi antara keduanya. Daya pembersih mukosiliar dapat berkurang disebabkan oleh perubahan komposisi palut lendir, aktivitas silia yang abnormal, peningkatan sel-sel infeksi, perubahan histopatologi sel hidung, hambatan sel sekresi atau obstruksi anatomi (Waguespack, 1995; Sakakura, 1997).

Banyak kelainan atau keadaan yang dapat menyebabkan obstruksi sinus paranasal, terganggunya clearance mukosiliar dan local immune defences (Ig A, Ig M, Ig G, kompleks komplement dan lekosit). Ini semua dapat merupakan faktor-faktor predisposisi terjadinya rinosinusitis. Rinosinusitis adalah peradangan mukosa hidung dan satu atau lebih mukosa sinus paranasal. Penyakit ini selalu dimulai dengan penyumbatan daerah kompleks osteomeatal oleh infeksi, obstruksi mekanis atau alergi. Patofisiologinya merupakan suatu lingkaran dari suatu infeksi, pelepasan mediator, kerusakan jaringan dan hipersekresi, gangguan sistem mukosiliar dan superinfeksi kembali (Ballenger, 1996; Weir, 1997).

Untuk mengetahui sistem mukosiliar berjalan normal dapat dilakukan bermacam-macam pemeriksaan seperti pemeriksaan fungsi transportasi mukosiliar, ultrastruktur silia, frekwensi denyut silia dan pemeriksaan kandungan atau konsistensi palut lendir. Untuk pemeriksaan transportasi mukosiliar dapat dipergunakan sakarin. Uji sakarin merupakan uji yang sederhana, tidak mahal, non invasif dan merupakan gold standar untuk uji perbandingan. Uji ini telah dilakukan oleh Anderson dan kawan pada tahun 1974 dan sampai sekarang banyak dipakai untuk pemeriksaan rutin. Uji sakarin cukup ideal untuk penggunaan di klinik (Waguespack, 1995; Jorissen, 2000).

Di Departemen THT-KL RSUP HAM penelitian tentang transportasi mukosiliar pada penderita rinosinusitis maksila belum pernah dilaporkan dan belum pernah diteliti.

Alasan-alasan diatas merupakan hal yang mendorong untuk ditelitinya transportasi mukosiliar pada penderita rinosinusitis maksila kronis.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana perbedaan waktu transportasi mukosiliar pada rinosinusitis maksila kronis dengan kavum nasi normal.

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan waktu transportasi mukosiliar pada penderita rinosinusitis maksila kronis dengan kavum nasi normal.

1.3.2 Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui rata-rata waktu transportasi mukosiliar pada penderita rinosinusitis maksila kronis.

b. Untuk mengetahui rata-rata waktu transportasi mukosiliar pada kavum nasi normal.

c. Untuk mengetahui perbedaan waktu transportasi mukosiliar penderita rinosinusitis maksila kronis.

d. Untuk mengetahui waktu transportasi mukosiliar penderita rinosinusitis maksila kronis pada beberapa kelainan dan keadaan variasi anatomi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Dapat mengetahui perbedaan waktu transportasi mukosiliar pada penderita rinosinusitis maksila kronis dibandingkan kavum nasi normal. b. Sebagai tambahan untuk memantau paska tindakan atau pengobatan

rinosinusitis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Mukosiliar 2.1.1. Histologi mukosa

Luas permukaan kavum nasi kurang lebih 150 cm2 dan total volumenya

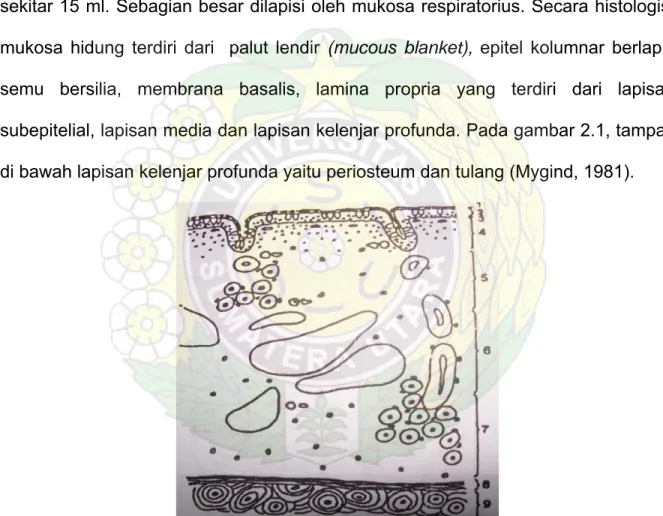

sekitar 15 ml. Sebagian besar dilapisi oleh mukosa respiratorius. Secara histologis, mukosa hidung terdiri dari palut lendir (mucous blanket), epitel kolumnar berlapis semu bersilia, membrana basalis, lamina propria yang terdiri dari lapisan subepitelial, lapisan media dan lapisan kelenjar profunda. Pada gambar 2.1, tampak di bawah lapisan kelenjar profunda yaitu periosteum dan tulang (Mygind, 1981).

Gambar 2.1.Penampang mukosa hidung (Mygind, 1981)

2.1.1.1 Epitel

Epitel mukosa hidung terdiri dari beberapa jenis, yaitu epitel skumous kompleks pada vestibulum, epitel transisional terletak tepat di belakang vestibulum dan epitel kolumnar berlapis semu bersilia pada sebagian mukosa respiratorius.

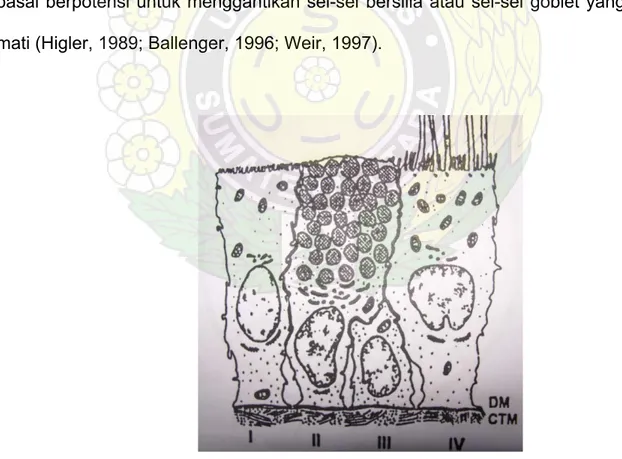

Epitel kolumnar sebagian besar memiliki silia. Sel-sel bersilia ini memiliki banyak mitokondria yang sebagian besar berkelompok pada bagian apeks sel. Mitokondria ini merupakan sumber energi utama sel yang diperlukan untuk kerja silia. Sel goblet merupakan kelenjar uniseluler yang menghasilkan mukus, sedangkan sel basal merupakan sel primitif yang merupakan sel bakal dari epitel dan sel goblet. Sel goblet atau kelenjar mukus merupakan sel tunggal, menghasilkan protein polisakarida yang membentuk lendir dalam air. Distribusi dan kepadatan sel goblet tertinggi di daerah konka inferior sebanyak 11.000 sel/mm2 dan terendah di septum nasi sebanyak 5700 sel/mm2. Sel basal tidak pernah mencapai permukaan. Sel kolumnar pada lapisan epitel ini tidak semuanya memiliki silia (Gambar 2.2). Sel-sel basal berpotensi untuk menggantikan sel-sel bersilia atau sel-sel goblet yang telah mati (Higler, 1989; Ballenger, 1996; Weir, 1997).

Kavum nasi bagian anterior pada tepi bawah konka inferior 1 cm dari tepi depan memperlihatkan sedikit silia (10%) dari total permukaan. Lebih ke belakang epitel bersilia menutupi 2/3 posterior kavum nasi (Ballenger, 1996; Higler, 1997; Weir, 1997).

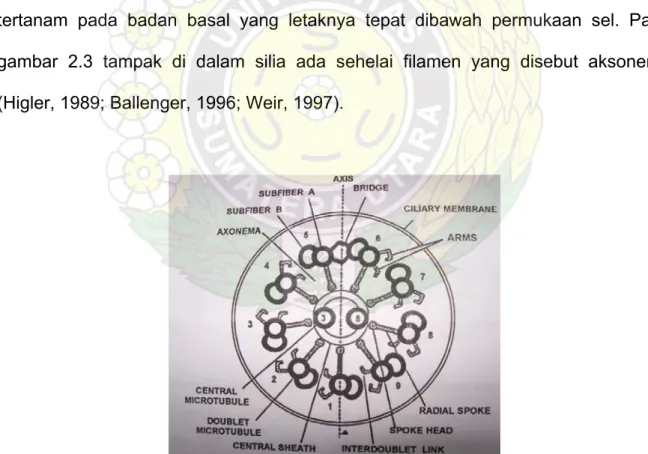

Silia merupakan struktur yang menonjol dari permukaan sel. Bentuknya panjang, dibungkus oleh membran sel dan bersifat mobile. Jumlah silia dapat mencapai 200 buah pada tiap sel. Panjangnya antara 2-6 µm dengan diameter 0,3 µm. Struktur silia terbentuk dari dua mikrotubulus sentral tunggal yang dikelilingi sembilan pasang mikrotubulus luar. Masing-masing mikrotubulus dihubungkan satu sama lain oleh bahan elastis yang disebut neksin dan jari-jari radial. Tiap silia tertanam pada badan basal yang letaknya tepat dibawah permukaan sel. Pada gambar 2.3 tampak di dalam silia ada sehelai filamen yang disebut aksonema (Higler, 1989; Ballenger, 1996; Weir, 1997).

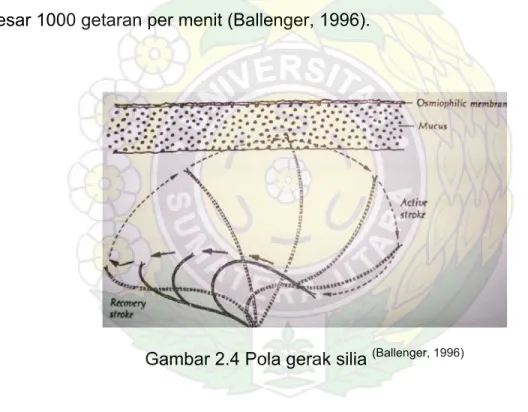

Pola gerakan silia yaitu gerakan cepat dan tiba-tiba ke salah satu arah (active stroke) dengan ujungnya menyentuh lapisan mukoid sehingga menggerakan lapisan ini.. Kemudian silia bergerak kembali lebih lambat dengan ujung tidak mencapai lapisan tadi (recovery stroke). Perbandingan durasi geraknya kira-kira 1 : 3. Dengan demikian gerakan silia seolah-olah menyerupai ayunan tangan seorang perenang. Silia ini tidak bergerak secara serentak, tetapi berurutan seperti efek domino (metachronical waves) pada satu area arahnya sama. Pada gambar 2.4 menyebabkan pola gerak silia dengan frekwensi denyut (ciliary beat frequency) sebesar 1000 getaran per menit (Ballenger, 1996).

Gambar 2.4 Pola gerak silia (Ballenger, 1996)

Gerak silia terjadi karena mikrotubulus saling meluncur satu sama lainnya. Sumber energinya ATP yang berasal dari mitokondria. ATP berasal dari pemecahan ADP oleh ATPase. ATP berada di lengan dinein yang menghubungkan mikrotubulus dalam pasangannya. Sedangkan antara pasangan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan bahan elastis yang diduga neksin (Mygind, 1981; Waguespack, 1995; Ballenger, 1996).

Mikrovilia merupakan penonjolan dengan panjang maksimal 2 µm dan diameternya 0,1 µm atau 1/3 diameter silia. Mikrovilia tidak bergerak seperti silia. Semua epitel kolumnar bersilia atau tidak bersilia memiliki mikrovilia pada permukaannya. Jumlahnya mencapai 300-400 buah tiap sel. Tiap sel panjangnya sama. Mikrovilia bukan merupakan bakal silia. Mikrovilia merupakan perluasan membran sel, yang menambah luas permukaan sel. Mikrovilia ini membantu pertukaran cairan dan elektrolit dari dan ke dalam sel epitel. Dengan demikian mencegah kekeringan permukaaan sel, sehingga menjaga kelembaban yang lebih baik dibanding dengan sel epitel gepeng (Waguespack, 1995; Ballenger, 1996).

2.1.1.2. Palut Lendir

Palut lendir merupakan lembaran yang tipis, lengket dan liat, merupakan bahan yang disekresikan oleh sel goblet, kelenjar seromukus dan kelenjar lakrimal. Terdiri dari dua lapisan yaitu lapisan yang menyelimuti batang silia dan mikrovili (sol layer) yang disebut lapisan perisiliar. Lapisan ini lebih tipis dan kurang lengket. Kedua adalah lapisan superfisial yang lebih kental (gel layer) yang ditembus oleh batang silia bila sedang tegak sepenuhnya. Lapisan superfisial ini merupakan gumpalan lendir yang tidak berkesinambungan yang menumpang pada cairan perisiliar dibawahnya (Waguespack, 1995; Ballenger, 1996; Weir, 1997; Lindberg, 1997).

Cairan perisiliar mengandung glikoprotein mukus, protein serum, protein sekresi dengan berat molekul rendah. Lapisan ini sangat berperanan penting pada gerakan silia, karena sebagian besar batang silia berada dalam lapisan ini, sedangkan denyutan silia terjadi di dalam cairan ini. Lapisan superfisial yang lebih

tebal utamanya mengandung mukus. Diduga mukoglikoprotein ini yang menangkap partikel terinhalasi dan dikeluarkan oleh gerakan mukosiliar, menelan dan bersin. Lapisan ini juga berfungsi sebagai pelindung pada temperatur dingin, kelembaban rendah, gas atau aerosol yang terinhalasi serta menginaktifkan virus yang terperangkap (Ballenger, 1996; Weir,1997).

Kedalaman cairan perisiliar sangat penting untuk mengatur interaksi antara silia dan palut lendir, serta sangat menentukan pengaturan transportasi mukosiliar. Pada lapisan perisiliar yang dangkal, maka lapisan superfisial yang pekat akan masuk ke dalam ruang perisiliar. Sebaliknya pada keadaan peningkatan perisiliar, maka ujung silia tidak akan mencapai lapisan superfiasial yang dapat mengakibatkan kekuatan aktivitas silia terbatas atau terhenti sama sekali (Sakakura,1994).

2.1.1.3. Membrana basalis

Membrana basalis terdiri atas lapisan tipis membran rangkap dibawah epitel. Di bawah lapisan rangkap ini terdapat lapisan yang lebih tebal yang terdiri dari atas kolagen dan fibril retikulin (Mygind, 1981).

2.1.1.4. Lamina Propria

Lamina propria merupakan lapisan dibawah membrana basalis. Lapisan ini dibagi atas empat bagian yaitu lapisan subepitelial yang kaya akan sel, lapisan kelenjar superfisial, lapisan media yang banyak sinusoid kavernosus dan lapisan kelenjar profundus. Lamina propria ini terdiri dari sel jaringan ikat, serabut jaringan

ikat, substansi dasar, kelenjar, pembuluh darah dan saraf (Mygind, 1981; Ballenger, 1996).

Mukosa pada sinus paranasal merupakan lanjutan dari mukosa hidung. Mukosanya lebih tipis dan kelenjarnya lebih sedikit. Epitel toraknya berlapis semu bersilia, bertumpu pada membran basal yang tipis dan lamina propria yang melekat erat dengan periosteum dibawahnya. Silia lebih banyak dekat ostium, gerakannya akan mengalirkan lendir ke arah hidung melalui ostium masing-masing. Diantara semua sinus paranasal, maka sinus maksila mempunyai kepadatan sel goblet yang paling tinggi (Waguespack, 1995; Ballenger, 1996; Lindberg, 1997).

2.1.2. Transportasi Mukosiliar

Transportasi mukosiliar hidung adalah suatu mekanisme mukosa hidung untuk membersihkan dirinya dengan mengangkut partikel-partikel asing yang terperangkap pada palut lendir ke arah nasofaring. Merupakan fungsi pertahanan lokal pada mukosa hidung. Transport mukosiliar disebut juga clearance mukosiliar (Weir, 1997).

Transportasi mukosiliar terdiri dari dua sistem yang merupakan gabungan dari lapisan mukosa dan epitel yang bekerja secara simultan. Sistem ini tergantung dari gerakan aktif silia yang mendorong gumpalan mukus. Lapisan mukosa mengandung enzim lisozim (muramidase), dimana enzim ini dapat merusak beberapa bakteri. Enzim tersebut sangat mirip dengan imunoglobulin A (Ig A), dengan ditambah beberapa zat imunologik yang berasal dari sekresi sel. Imunoglobulin G (Ig G) dan interferon dapat juga ditemukan pada sekret hidung sewaktu serangan akut infeksi virus. Ujung silia tersebut dalam keadaan tegak dan

masuk menembus gumpalan mukus kemudian menggerakkannya ke arah posterior bersama materi asing yang terperangkap didalamnya ke arah faring. Cairan perisilia dibawahnya akan dialirkan ke arah posterior oleh aktivitas silia, tetapi mekanismenya belum diketahui secara pasti. Transportasi mukosilia yang bergerak secara aktif ini sangat penting untuk kesehatan tubuh. Bila sistem ini tidak bekerja secara sempurna maka materi yang terperangkap oleh palut lendir akan menembus mukosa dan menimbulkan penyakit (Amedee, 1993; Ballenger, 1996; Nizar, 2000).

Karena pergerakan silia lebih aktif pada meatus media dan inferior maka gerakan mukus dalam hidung umumnya ke belakang, silia cenderung akan menarik lapisan mukus dari meatus komunis ke dalam celah-celah ini. Sedangkan arah gerakan silia pada sinus seperti spiral, dimulai dari tempat yang jauh dari ostium. Kecepatan gerakan silia bertambah secara progresif saat mencapai ostium, dan pada daerah ostium silia tersebut berputar dengan kecepatan 15 hingga 20 mm/menit (Higler, 1997).

Kecepatan gerakan mukus oleh kerja silia berbeda di berbagai bagian hidung. Pada segmen hidung anterior kecepatan gerakan silianya mungkin hanya 1/6 segmen posterior, sekitar 1 hingga 20 mm/menit (Higler, 1997).

Pada dinding lateral rongga hidung sekret dari sinus maksila akan bergabung dengan sekret yang berasal dari sinus frontal dan etmoid anterior di dekat infundibulum etmoid, kemudian melalui anteroinferior orifisium tuba eustachius akan dialirkan ke arah nasofaring. Sekret yang berasal dari sinus etmoid posterior dan sfenoid akan bergabung di resesus sfenoetmoid, kemudian melalui posteroinferior orifisium tuba eustachius menuju nasofaring. Dari rongga nasofaring mukus turun kebawah oleh gerakan menelan (Mangunkusumo, 2001)

2.1. 3. Pemeriksaan Fungsi Mukosiliar

Fungsi pembersih mukosiliar atau transportasi mukosiliar dapat diperiksa dengan menggunakan partikel, baik yang larut maupun tidak larut dalam air. Zat yang bisa larut seperti sakarin, obat topikal, atau gas inhalasi, sedangkan yang tidak larut adalah lamp black, colloid sulfur, 600-um alluminium disc atau substansi radioaktif seperti human serum albumin, teflon, bismuth trioxide (Waguespack, 1995; Jorissen, 2000).

Sebagai pengganti partikel dapat digunakan sakarin yang disebut uji sakarin. Uji ini telah dilakukan oleh Anderson dan kawan pada tahun 1974 dan sampai sekarang banyak dipakai untuk pemeriksaan rutin. Uji sakarin cukup ideal untuk penggunaan di klinik. Penderita di periksa dalam kondisi standar dan diminta untuk tidak menghirup, makan atau minum, batuk dan bersin. Penderita duduk dengan posisi kepala fleksi 10 derajat. Setengah mm sakarin diletakkan 1 cm di belakang batas anterior konka inferior, kemudian penderita diminta untuk menelan secara periodik tertentu kira-kira 1/2-1 menit sampai penderita merasakan manis. Waktu dari mulai sakarin diletakkan di bawah konka inferior sampai merasakan manis dicatat dan disebut sebagai waktu transportasi mukosiliar atau waktu sakarin. Dengan menggunakan bahan celupan, warna dapat dilihat di orofaring (Mahakit, 1994; Waguespack, 1995; Jorissen, 2000).

Transportasi mukosiliar normal sangat bervariasi. Mahakit (1994) mendapatkan waktu transportasi mukosiliar normal adalah 12 menit. Sedangkan pada penderita sinusitis, waktu transportasi mukosiliar adalah 16,6 ± 7 menit. Waguespack (1995) mendapatkan nilai rata-rata adalah 12-15 menit. Elynawaty (2002) dalam penelitian mendapatkan nilai normal pada kontrol adalah 7,61 menit

untuk wanita dan 9,08 menit untuk pria. Irawan (2004) dalam penelitiannya mendapatkan nilai normal 14,31 menit. Yan (2007) dalam penelitiannya mendapatkan 541,6250 detik.

2.1.4. Faktor yang mempengaruhi transportasi mukosiliar

Sakakura membagi disfungsi mukosiliar hidung akibat kelainan primer dan sekunder. Kelainan primer berupa diskinesia silia primer dan fibrosis kistik. Kelainan sekunder berupa influenza, sinusitis kronis, rinitis atrofi, rinitis vasomotor, deviasi septum, sindroma Sjogren, dan penyakit adenoid (Sakakura, 1997)

Waquespack menuliskan keadaan yang mempengaruhi transportasi mukosiliar adalah faktor fisiologis atau fisik, polusi udara dan rokok, kelainan kongenital, rinitis alergi, infeksi virus atau bakteri, obat-obat topikal, obat-obat sistemik, bahan pengawet dan tindakan operasi (Waguespack, 1995).

a. Kelainan kongenital

Diskinesia silia primer dapat berupa kekurangan / ketiadaan lengan dynein, ketiadaan jari-jari radial, translokasi pasangan mikrotubulus, panjang silia abnormal, sel-sel basal abnormal, dan aplasia silia. Kelainan ini jarang dijumpai, yaitu 1 dalam 15.000-30.000 kelahiran. Tes sakarin pada pasien ini adalah lebih dari 60 menit (Al-Rawi, 1998)

Sindrom Kartagener merupakan penyakit kongenital dengan kelainan bronkiektasi, sinusitis, dan sinus inversus. Penyakit yang diturunkan secara genetik, dimana terlihat kekurangan sebagian atau seluruh lengan dynein luar/dalam. Akibatnya terjadi gangguan yang sangat serius pada koordinasi gerakan silia serta

disorientasi arah pukulan/denyut. Sering juga disebut dengan sindrom silia immotil. Gangguan pada transportasi mukosiliar menyebabkan infeksi kronis dan berulang, sehingga terjadi bronkiektasi dan sinusitis (Weir, 1997)

Fibrosis kistik dan sindrom Young juga merupakan kelainan kongenital yang dihubungkan dengan sinusitis kronis atau rekuren. Ultrasruktur silia pada kelainan ini terlihat normal, tetapi terdapat abnormalitas kekentalan (viskositas) dari palut lendir (Weir, 1997)

b. Lingkungan

Silia harus selalu ditutupi oleh lapisan lendir agar tetap aktif. Frekuensi denyut silia bekerja normal pada pH 7-9. Elynawati dkk dalam penelitiannya terhadap pekerja pabrik kayu mendapatkan waktu transportasi mukosiliar yang lebih tinggi secara bermakna dibanding kontrol. Rata-rata waktu transportasi mukosiliar pekerja adalah 12,16 menit (SD 4,05) dibanding kelompok kontrol adalah 6,21 menit (SD 1,26) (Elynawati, 2002)

c. Alergi

Pengaruh lingkungan alergi pada hidung masih diperdebatkan. Adanya pembengkakan mikroskopik pada sitoplasma pada keadaan alergi diduga dapat menyebabkan gangguan pada transportasi mukosiliar. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna dari hasil pengukuran transportasi mukosiliar dan frekuensi denyut silia pada pasien alergi dan kontrol. Sensitisasi pada hidung binatang percobaan dapat menyebabkan kerusakan silia, tetapi hal ini gagal dibuktikan pada manusia.

d. Fisiologis / Fisik

Dari pemeriksaan dengan mikroskop elektron tidak didapat perbedaan transportasi mukosiliar berdasarkan umur, jenis kelamin atau posisi saat tes. Soedarjatni terhadap penderita DM didapatkan kecepatan transportasi mukosiliar 10,51 mm/menit yang berbeda bermakna disbanding kelompok kontrol yaitu 16,39 mm/menit (Soedarjatni, 1993).

e. Obat-obatan

Talbot dkk pada penelitiannya dengan menggunakan larutan garam hipertonik (NaCI 0,9 % pH 7,6) lebih dapat memperbaiki transportasi mukosiliar dibanding penggunaan larutan garam fisiologis (Talbot, 1997).

Gosepath dkk melakukan penelitian tentang pengaruh larutan topikal antibiotik (ofloxacin), antiseptic (betadin, H202), dan anti jamur (amphotericin B,

itraconazole,clotrimazole) terhadap frekwensi denyut silia. Peningkatan konsentrasi ofloxacin sampai 50% terlihat sedikit mempengaruhi frekwensi denyut silia. Peningkatan konsentrasi itraconazole dari 0,25% menjadi 1% dapat menurunkan aktivitas silia dari 8 jam menjadi 30 menit. Larutan Betadin lebih berefek siliotoksik dibanding H2O2. Terlihat penurunan aktivitas silia dan frekwensi denyut silia

setengahnya pada peningkatan konsentrasi betadin dua kali lipat. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemakaian obat-obat topikal antibiotik dan anti jamur khususnya pada konsentrasi tinggi dapat merusak fungsi pembersih mukosiliar (Gosepath, 2002).

Scadding dkk pada pasien rinosinusitis kronis yang diberikan antibiotik dalam waktu lama (2 minggu dosis penuh dan 10 minggu dosis setengah) mendapatkan perbaikan frekwensi denyut silia dari 9,3 Hz menjadi 13,7 Hz (Scadding, 1995).

f. Struktur dan anatomi hidung

Kelainan struktur / anatomi hidung dan sinus juga dapat mengganggu fungsi mukosiliar secara lokal. Jika permukaan mukosa yang saling berhadapan menjadi lebih mendekat atau bertemu satu sama lain, maka aktivitas silia akan terhenti. Deviasi septum, polip, konka bulosa atau kelainan struktur lain di daerah kompleks osteomeatal dan ostium sinus dapat menghalangi transportasi mukosiliar (Rautiainen, 1994; Weir, 1997; Clerico, 2001).

g. Infeksi

Infeksi dapat menyebabkan degenerasi dan pembengkakan mukosa, terlepasnya sel-sel radang, dan perubahan pH. Endotoksin dari bakteri serta enzim proteolitik yang dihasilkan oleh neutrofil diketahui dapat menurunkan aktivitas silia dan frekwensi denyut silia (Waquespack, 1995; Clerico, 2001).

Dari pemeriksaan mikroskop elektron terlihat virus menempel pada silia. Di samping itu virus juga meningkatkan kekentalan mukus, kematian silia, dan edema pada struktur mukosa. Hipotesis banyak mengatakan bahwa edema pada ostium sinus akan menyebabkan hipoksia. Hal ini akan memicu pertumbuhan bakteri dan disfungsi silia. Penelitian pada sinus kelinci ternyata menunjukkan bahwa penurunan kadar oksigen saja tidak mempengaruhi silia, kecuali juga diikuti oleh penurunan oksigen pada aliran darah. (Rautiainen, 1994)

Czaja (1996) dkk pada binatang dengan sinusitis kronis ternyata terdapat peningkatan frekwensi denyut silia setelah antrostomi meatus medius dari 8,6 Hz menjadi 12,9 Hz.

Sakakura (1994) melaporkan transportasi mukosiliar pada sinusitis kronis adalah 31 menit yang secara signifikan lebih lambat dibanding kontrol normal. Kecepatan transportasi mukosiliar adalah 1,8 mm/menit, sedangkan pada orang normal adalah 5,8 mm/menit. Dari analisis dengan skintigrafi didapatkan peningkatan viskoelastisitas palut lendir, sedangkan silia mukosa hidung tidak jauh berbeda dari normal.

Torkkeli (1994) dkk dengan metode radioisotope mendapatkan 13 dari 19 pasien sinusitis mempunyai angka kecepatan transportasi mukosiliar kurang dari 3 mm/menit (0,7-2,7:mean 1,8 mm.menit). Kelainan ultrastruktur silia lebih banyak dijumpai pada pasien dengan kecepatan transportasi mukosiliar yang rendah, seperti lengan dynein pendek, silia kembar, anamoli tubular, dan disorientasi.

Joki (1998) dkk melakukan penelitian pada 44 pasien sinusitis kronis dan rekuren. Rata-rata frekwensi denyut silia seluruh sampel adalah 9,1 Hz (SD 5,4) yang lebih rendah dibanding orang normal (11-16 Hz). Nuutinen (1993) dkk dalam penelitian terhadap 150 pasien sinusitis kronis mendapatkan 23% silia tidak bergerak.

2.2. Sinus Maksila

2.2.1. Embriologi dan Perkembangan

Merupakan sinus yang pertama terbentuk, diperkirakan pembentukan sinus tersebut terjadi pada hari ke 70 masa kehamilan. Sinus maksila ini mulanya tampak

sebagai cekungan ektodermal yang terletak dibawah penonjolan konka inferior. Celah ini kemudian akan berkembang menjadi tempat ostium sinus maksila yaitu di meatus media. Dalam perkembangannya, celah ini akan lebih ke arah lateral sehingga terbentuk rongga yang berukuran 7 x 4 x4 mm, yang merupakan rongga sinus maksila. Perluasan rongga tersebut akan berlanjut setelah lahir, dan berkembang sebesar 2 mm vertikal, dan 3 mm anteroposterior pada tiap tahun. Pada usi 12 tahun, lantai sinus maksila ini akan turun, dan akan setinggi dasar hidung dan kemudian akan berlanjut meluas ke bawah bersamaan dengan perluasan rongga. Perkembangan sinus ini akan berhenti pada saat erupsi gigi (Lund, 1997).

2.2.2. Anatomi Sinus Maksila

Merupakan sinus paranasal terbesar dan terdapat pada daerah tulang maksila pada tiap sisi kavum nasi. Bentuk sinus maksila ini adalah piramid dengan bagian puncak menghadap ke lateral dan meluas ke arah prosesus zygomattikus dari maksila atau ke arah tulang zygoma (Ballenger, 1994; Lund, 1997).

Sinus ini mempunyai beberapa dinding yaitu :

1. Dinding posterior sinus maksila adalah fasies infratemporalis maksila yang tipis. Pada potongan tulang, foramen alveolaris superior posterior yang kecil tampak meluas ke dinding belakang maksila. Saluran kecil pada tulang berjalan dari foramen ke bawah, ke arah dasar sinus yang terletak di atas apeks akar molar superior. Saluran-saluran ini membawa cabang-cabang rami alveolaris superior posterior dan pembuluh darah dari dan ke molar superior.

2. Radiks sinus maksila adalah dinding orbita maksila yang tipis. Bidang tulang ini memisahkan sinus di bawah dari orbita dan isinya, di atas nervus infraorbitalis dalam krista tulang berjalan sepanjang atap orbita dan mengeluarkan isinya ke dinding depan. Kanalis membawa nervus dan arteri infraorbitalis dari fissura orbitalis inferior ke foramen infraorbitalis pada wajah. Pada potongan tulang kanalis kecil tampak keluar dari kanalis infraorbitalis, menuju ke dasar sinus yang terletak di atas apeks akar premolar. Kanalis ini membawa cabang-cabang nn. dan aa. alveolaris superior posterior ke gigi-gigi premolar.

3. Dinding anterior terbentuk dari fasia fasialis maksila. Kanalis infraorbitalis keluar dari atap sinus ke dinding anterior, berjalan sedikit turun dan kemudian keluar ke wajah bersama isinya. Tepat sebelum keluar, kanalis sinus meninggalkan kanalis infraorbitalis, membawa nn. alveolaris superior anterior dan pembuluh darah. Saraf dan pembuluh melewati daerah apikal insisivus dan kaninus superior.

4. Dinding medial atau nasalis, adalah pemisah umum antara kavum nasi dan sinus maksila. Dinding terbentuk terutama dari maksila yang memiliki daerah cekungan besar yang disebut hiatus maksila. Menutupi bagian hiatus maksila adalah sebagian dari lamina perpendikularis ossis palatini, sepotong os. lacrimalis, dan sebagian konka inferior. Jadi, sisa orifisium ke kavum nasi adalah kecil dan akan menjadi lebih kecil karena tertutup mukosa nasalis. Oleh karena itu, ostium adalah relatif kecil, yang menuju ke hiatus semilunaris dari meatus medius hidung.

5. Dinding lateral pada dasarnya adalah bagian apeks piramid yang tumpul, yang meluas ke prosessus zigomatikus maksila.

6. Dasar sinus maksila terletak lebih bawah dari tinggi kavum nasi ke prosessus

alveolaris. Radiks molar primer dan sekunder mungkin terletak dekat dengan dasar sinus seperti juga radiks molar tertier, premolar maupun kaninus. Kadang-kadang radiks dentis molar superior menonjol ke sinus, dan dipisahkan dengan sinus hanya oleh mukosa antrum yang tipis (Soetjipto, Mangunkusumo, 2001).

2.2.3. Pendarahan

Sinus maksila diperdarahi oleh arteri kecil yang langsung menembus dinding tulang, sebagian besar berasal dari cabang arteri maksila, fasial, infraorbita dan palatina. Pada daerah ostium sinus maksila terdapat arteri besar yang merupakan cabang arteri yang merupakan cabang arteri yang berasal dari konka inferior. Pembuluh vena berjalan bersama arteri dan berasal dari vena fasialis anterior dan pleksus pterigoid (Lund, 1997).

Darah dari sinus maksila dialirkan ke v.infraorbita, v.supraorbita, pleksus venous lakrimalis dan juga berhubungan dengan pleksus venosus pterigoideus, vena fasialis, dan vena sinus sphenoid. Aliran darah rata-rata pada mukosa sinus maksila sebesar 125 ml/100 gr jaringan/menit yang lebih besar dari aliran pada otot, otak dan ginjal (Ballenger, 1994; Higler, 1997)

2.2.4. Persarafan

Lapisan mukosa sinus maksila dipersarafi oleh n. alveolaris superior (anterior, medial dan posterior), n.palatina anterior dan n.infraorbita, divisi ke dua (maksila) n. trigeminus. Semua cabang saraf tersebut mempersarafi sensasi pada gigi bagian atas dan sinus maksila (Lund, 1997)

2.2.5. Kompleks Osteomeatal (KOM)

Pada sepertiga tengah dinding lateral hidung yaitu di meatus medius, ada muara muara saluran dari sinus maksila, sinus frontal dan sinus etmoid anterior. Daerah ini rumit dan sempit, dan dinamakan kompleks osteomeatal (KOM). KOM adalah bagian dari sinus etmoid anterior. Pada potongan koronal sinus paranasal, gambaran KOM terlihat jelas yaitu suatu rongga diantara konka media dan lamina papiracea. Isi dari KOM terdiri dari infundibulum etmoid yang terdapat di belakang prosesus unsinatus, sel agger nasi, resesus frontalis, bula etmoid dan sel-sel etmoid anterior dengan ostiumnya dan ostium sinus maksila (Nizar, 2000; Soejipto dan Mangunkusumo, 2000). Ostium ini biasanya terbentuk dari membran. Umumnya, ostium adalah saluran yang panjangnya 3 mm atau lebih. Serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah biasanya masuk ke dalam sinus melalui ostium atau bagian dinding nasoantral yang terbentuk dari membran (Ballenger, 1994).

a. Prosesus unsinatus

Prosessus unsinatus berbentuk bumerang memanjang dari anterosuperior ke posteroinferior sepanjang dindig lateral hidung, melekat di anterosuperior pada pinggir tulang lakrimal dan di posteroinferior pada ujung superior konka inferior. Prosesus unsinatus membentuk dinding medial dari infundibulum. Sisi belakang prosesus unsinatus merupakan sisi yang bebas. Ke arah atas ia dapat melekat pada lamina papirasea, sinus etmoid atau konka media (Nizar, 2000).

b. Bula etmoid

Bula etmoid terletak di posterior prosesus unsinatus dan merupakan sel udara etmoid yang terbesar dan terletak paling anterior. Gambarannya adalah

seperti gelembung yang melekat pada lamina papirasea. Permukaan depan bula etmoid dan tepi bebas dari bagian posterior prosesus unsinatus membentuk hiatus semilunaris yang merupakan ‘outlet” dari infundibulum (Nizar,2000).

c. Infundibulum etmoid

Bentuk infundibulum seperti terowongan dengan dinding anteromedial dibatasi oleh prosesus unsinatus, dinding posterosuperior dibatasi oleh bula etmoid, dan pada bagian posteroinfero lateralnya terdapat ostium natural sinus maksila sedangkan proyeksi dari tepi terowongan yang membuka ke arah kavum nasi membentuk hiatus semilunaris anterior (Nizar,2000).

d. Resesus frontal

Resesus frontal adalah daerah anatomi dengan batas anterior yaitu dinding depan sel agger nasi dan meluas ke belakang berbatasan dengan a.etmoid anterior atau perlekatan bula pada dasar otak. Di bagian lateral dibatasi oleh lamina papirasea dan di bagian medial oleh konka media. Perlekatan bagian superior prosesus unsinatus menentukan pola drenase sinus frontal (Nizar,2000).

e. Sel agger nasi

Sel agger nasi membentuk batas anterior resesus frontal. Ia berada tepat pada potongan koronal yang sama dengan duktus nasolakrimalis. Sel agger nasi yang membesar dapat meluas ke sinus frontal dan menyebabkan penyempitan

resesus frontal. Sel agger nasi dapat pula terdorong ke atas ke dalam dasar sinus frontal menyebabkan ostium sinus frontal (Nizar,2000).

Identifikasi endoskopik sinus maksila adalah melalui ostium natural sinus maksila yang terdapat di bagian posterior dari infundibulum. Ostium natural sinus maksila biasanya berbentuk celah oblik dan tertutup oleh penonjolan prosesus unsinatus dan bula etmoid (Nizar, 2000).

2.2.6. Fungsi Sinus Paranasal

Beberapa teori yang dikemukakan sebagai fungsi sinus paranasal antara lain : (Amadee, 1993; Becker, Naumann, Platz, 1994).

Beberapa teori yang dikemukakan sebagai fungsi sinus paranasal antara lain :

a. Sebagai pengatur kondisi udara (air conditioning)

Sinus berfungsi sebagai ruang tambahan untuk memanaskan dan mengatur kelembaban udara inspirasi. Volume pertukaran udara dalam ventilasi sinus kurang lebih 1/1000 volume sinus pada tiap kali bernafas sehingga diperlukan beberapa jam untuk pertyukaran udara total dalam sinus (Soetjipto, Mangunkusumo, 2001).

b. Sebagai penahan suhu (thermal insulators)

Sinus paranasal berfungsi sebagai penahan (buffer) panas, melindungi orbita dan fosa serebri dari suhu rongga hidung yang berubah-ubah (Soetjipto, Mangunkusumo, 2001).

c. Membantu keseimbangan kepala

Sinus membantu keseimbangan kepala karena mengurangi berat tulang muka. Akan tetapi bila udara dalam sinus diganti dengan tulang, hanya akan memberikan pertambahan berat sebesar 1 % dari berat kepala, sehingga teori ini dianggap tidak bermakna (Soetjipto, Mangunkusumo, 2001).

d. Membantu resonansi suara

Sinus mungkin berfungsi sebagai rongga untuk resonansi suara dan mempengaruhi kualitas suara. Akan tetapi ada yang berpendapat, posisi sinus dan ostiumnya tidak memungkinkan sinus berfungsi sebagai resonator yang efektif (Soetjipto, Mangunkusumo, 2001).

e. Sebagai peredam perubahan tekanan udara

Fungsi ini berjalan bila ada perubahan tekanan yang besar dan mendadak, misalnya pada waktu bersin atau membuang ingus (Soetjipto, Mangunkusumo, 2001).

f. Membantu produksi mukus

Mukus yang dihasilkan oleh sinus paranasal memang jumlahnya kecil dibandingkan dengan mukus dari rongga hidung, namun efektif untuk membersihkan partikel yang turut masuk dengan udara inspirasi karena mukus ini keluar dari meatus medius (Soetjipto, Mangunkusumo, 2001).

2.2.7. Transportasi Mukosiliar Sinus Paranasal

Seperti bagian traktus respiratorius lainnya, sinus paranasal dilapisi epitel torak bertingkat semu bersilia dan sel-sel goblet. Sel goblet dan kelenjar

seromukosa di lapisan tunika propria memproduksi palut lendir yang menyelimuti seluruh mukosa. Sinus maksila normal akan memperbaharui palut lendir setiap 20-30 menit. Palut lendir ini akan didorong oleh silia yang mempunyai gerakan teratur menuju ostium alami. Jalannnya mengikuti jalur tertentu yang ditentukan secara genetik. Transportasi mukosiliar di sinus maksila berawal dari dasar, aliran berbentuk bintang menuju ke semua arah di dinding sinus untuk berakhir di ostium alami di bagian posterosuperior.

2.3. Rinosinusitis 2.3.1. Definisi

Sinusitis merupakan suatu keadaan inflamasi pada sinus paranasal. Sebagian besar kasus inflamasi sinus berasal dari hidung dan meluas ke rongga sinus, ataupun dapat terjadi sebaliknya, inflamasi tersebut didahului di daerah sinus kemudian meluar ke rongga hidung. Beberapa ahli mengadopsi terminologi rinosinusitis adalah menggambarkan kondisi patologis pada hidung dan sinus karena sangat dekat kaitannya (Marks, 2000).

Berdasarkan waktu, respons terapi dan banyaknya serangan dalam satu tahun, maka dikatakan rinosinusitis kronik apabila terjadi inflamasi sinus yang menetap lebih dari 8 minggu yang dibuktikan dengan pemeriksaan radiologi, 4 minggu setelah pengobatan dan tidak disertai dengan serangan akut (Draf, 1995).

2.3.2. Kekerapan

Di Eropa, kekerapan rinosinusitis diperkirakan mengenai 10-30% populasi. Insiden di Amerika dilaporkan sebesar 135 per 1000 populasi pertahun dengan 12

juta kunjungan ke dokter selama tahun 1995. Diperkirakan 31-35 juta penduduk menderita rinosinusitis setiap tahunnya. Sekitar 15% penduduk Amerika diperkirakan menderita rinosinusitis kronik. Pada subbagian rinologi THT FKUI/ RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo menunjukkan angka kejadian sinusitis yang tinggi yaitu sebanyak 248 pasien (50%) dari 496 pasien rawat jalan yang datang pada tahun 1996 (Mangunkusumo,2001).

Di RSUP H.Adam Malik Medan jumlah penderita rinosinusitis dari Januari 2006 – Maret 2008 adalah 1917 orang.

2.3.3. Patofisiologi

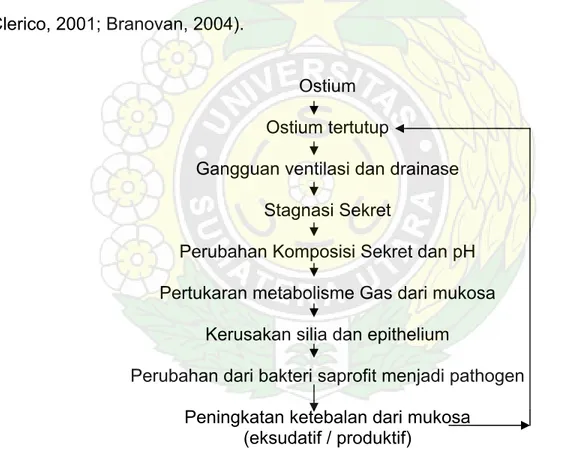

Fungsi ventilasi dan drainase sangat penting untuk menjaga kondisi sinus tetap normal. Hal ini sangat ditentukan oleh keadaan kompleks osteomeatal. Ostium harus terbuka, silia harus berfungsi secara efektif, dan pengeluaran sekret harus normal. Obstruksi ostium sinus menyebabkan retensi lendir dan menurunkan kandungan oksigen, peningkatan pCO2, menurunkan pH, mengurangi aliran darah

mukosa. Pembengkakan membran mukosa juga akan menyempitkan ostium dan menurunkan fungsi pembersihan mukosiliar. Menurut fisiologisnya, kelainan sinus yang utama yang mengakibatkan rinosinusitis adalah karena terjadinya edema mukosa atau penghalang mekanis yang mengakibatkan tertutupnya kompleks osteomeatal (Clerico, 2001; Branovan, 2004).

Variasi faktor lokal, regional atau sistemik bisa menimbulkan obstruksi kompleks osteomeatal. Faktor regional dan lokal meliputi deviasi septum, nasal polip, variasi anatomis seperti konka bullosa, benda asing, edema yang berhubungan dengan infeksi / peradangan karena virus, alergi dan radang selaput

lendir hidung non alergi. Faktor sistemik meliputi ciliary dyskinesia syndrome, cystic fibrosis, dan defisiensi imunologis. Pada keadaan infeksi dan inflamasi dilepaskan berbagai mediator (vasoaktive amin, protease, metabolik asam arakidonat, kompleks imun, lipopolisakarida) yang menyebabkan kerusakan mukosa dan hipersekresi. Ostium sinus mengalami obstruksi, pertukaran gas menjadi terganggu ke dalam sinus normal, sehingga memicu tumbuhnya bakteri, akibatnya timbul infeksi. Gerakan silia pada mukosa sinus menjadi sangat terganggu, sehingga menimbulkan penumpukan sekret dan penebalan mukosa sinus (Jhosephon,1999; Clerico, 2001; Branovan, 2004).

Ostium Ostium tertutup

Gangguan ventilasi dan drainase Stagnasi Sekret

Perubahan Komposisi Sekret dan pH Pertukaran metabolisme Gas dari mukosa

Kerusakan silia dan epithelium

Perubahan dari bakteri saprofit menjadi pathogen Peningkatan ketebalan dari mukosa

(eksudatif / produktif)

Gambar 2.5. Skema siklus Perkembangan Sinusitis Kronis (Jhosephon,1999)

2.3.4. Gejala klinis dan diagnosis

Untuk mendiagnosis rinosinusitis kronis, International Conference on Sinus

dijumpai 2 atau lebih gejala mayor atau 1 gejala mayor dan 2 gejala minor, pemeriksaan fisik THT dengan nasoendoskopi dan foto polos hidung dan sinus paranasal atau SPN.

Gejala mayor :

a. Obstruksi hidung

b. Sekret belakang hidung / post nasal drip (PND) c. Sakit kepala

d. Nyeri / rasa tertekan pada wajah

e. Kelainan penciuman (hiposmia atau anosmia)

Gejala minor : a. Demam b. Halitosis

BAB 3

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimental, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dalam hal ini berdasarkan tujuan penelitian.

4.2 Populasi, Sampel dan Besar Sampel 4.2.1 Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh pengunjung poli THT-KL yang berobat ke lokasi penelitian.

4.2.2 Sampel

Kelompok sampel penelitian adalah penderita yang berobat ke poli THT-KL dimulai dari bulan Juli 2007 yang secara klinis didiagnosis rinosinusitis maksila kronis yang memenuhi kriteria inklusi dan kavum nasi normal.

4.2.3 Besar Sampel

Besar sampel berdasarkan rumus n1 = n2 = 2 { ( zα + zβ ) σ } 2 µ

1- µ2

zβ = kekuatan uji 90% = 1.28

σ = Standar deviasi waktu transportasi mukosiliar penderita rinosinositis maksila kronis dengan kavum nasi normal = 6 menit (Irawan, 2004)

µ

1-µ2=Perbedaan waktu transportasi mukosiliar penderita rinosinositis maksila

kronis dengan kavum nasi normal = 14 menit (Irawan, 2004) Besar masing-masing sampel = 24 orang

4.3 Variabel Penelitian 4.3.1 Variabel Penelitian

Kasus baru atau lama yang datang ke Poliklinik THT-KL yang secara klinis didiagnosis sebagai rinosinusitis maksila kronis dan kelompok orang dengan kavum nasi normal.

4.3.2 Definisi Operasional

A. Rinosinusitis maksila kronis (RSK)

Adalah peradangan mukosa hidung dan sinus maksila yang menetap selama 8 minggu atau 4 kali serangan akut berulang pertahun yang masing-masing lebih dari 10 hari.

Diagnosis ditegakkan bila ditemukan 2 atau lebih gejala mayor atau 1 gejala mayor dan 2 gejala minor, pemeriksaan fisik THT dengan nasoendoskopi dan foto polos hidung dan sinus paranasal atau SPN.

Gejala mayor :

a. Obstruksi hidung

c. Sakit kepala

d. Nyeri / rasa tekan pada wajah

e. Gangguan penciuman (hiposmia/anosmia) Gejala minor :

a. Demam, halitosis

b. Pada anak : batuk, iritabilitas

B. Transportasi mukosiliar (TMS)

Transportasi mukosiliar adalah aliran palut lendir akibat gerakan silia mukosa hidung ke arah nasofaring yang dapat diukur dengan meletakkan partikel sakarin diatas mukosa.

C. Waktu transportasi mukosiliar

Waktu transportasi mukosiliar adalah waktu yang dibutuhkan oleh partikel sakarin dari saat diletakkan pada ujung depan konka inferior (kira-kira 1 cm ke arah posterior dari batas anterior konka inferior) sampai di nasofaring yang ditandai sensasi rasa manis.

D. Uji sakarin :

Pemeriksaan waktu transportasi mukosiliar dengan menggunakan partikel sakarin.

Cara pemeriksaan :

Uji sakarin dilakukan dengan memposisikan subjek dalam keadaan duduk. Sebelum pemeriksaan subjek diminta untuk kumur-kumur

dengan air putih dan istirahat dalam ruangan pemeriksaan kira-kira 15 menit. Dibuat partikel sakarin dengan ukuran kira-kira setengah mm. Spekulum hidung dipasang pada salah satu rongga hidung, kemudian bubuk sakarin diambil dengan pinset bayonet dan diletakkan pada ujung depan konka inferior (kira-kira 1 cm ke arah posterior dari batas anterior konka inferior). Posisi kepala difleksikan sekitar 100,lalu subjek diminta bernafas melalui hidung dengan mulut tertutup. Dengan menggunakan stopwatch ditentukan lamanya waktu antara saat sakarin diletakkan sampai merasakan sensasi manis pertama kali. Bila dalam 60 menit subjek tidak merasakan sensasi manis maka pengujian dihentikan kemudian sakarin diletakkan pada lidah subjek untuk menyingkirkan gangguan pengecapan.

E. Rinitis alergi

Reaksi hipersensitivitas dengan mukosa hidung sebagai organ sasaran utama, ditandai dengan trias gejala hidung beringus, bersin-bersin dan hidung buntu. Bisa disertai dengan rasa gatal atau rasa nyeri pada hidung.

F. Deviasi Septum

Deviasi septum adalah septum yang terlihat bengkok seperti C atau S, atau kelainan berupa spina dan krista.

G. Variasi anatomi

Beberapa keadaan anatomi di daerah KOM yang dapat dilihat secara langsung dengan nasoendoskopi seperti pembesaran bula etmoid, prosesus unsinatus yang menonjol serta konka media yang edema.

Pembesaran bula etmoid adalah bula etmoid yang mengalami pneumatisasi, sehingga ukurannya menjadi lebih besar, sehingga mengisi hampir seluruh bagian meatus media.

H. Umur

Dihitung dalam tahun dan menurut ulang tahun terakhir. Perhitungannya berdasarkan kalender Masehi.

I. Jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan.

4.4 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan bubuk sakarin laktis

4.5 Instrumen Pelitian

a. Catatan medik penderita dan status penelitian b. Formulir persetujuan ikut penelitian

c. Alat-alat pemeriksaan THT rutin d. Nasoendoskopi

f. Stopwatch dan pinset bayonet

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Departemen THT-KL FK-USU / RSUP H. Adam Malik Medan dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2007

4.7 Kerangka Kerja

Kasus Baru / Lama

Anamnesis

Pemeriksaan Fisik dan THT Nasoendoskopi

Foto Polos SPN

Rinosinusitis Maksila Kronis Normal

4.8 Cara Analisis Data

Semua data yang terkumpul diolah dan disusun dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan bantuan program window SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 15. Uji statistik dengan menggunakan t-independent.

BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Sejak penelitian dilakukan dari bulan Juli 2007 telah didapatkan 24 penderita rinosinusitis maksila kronis dan 24 orang kontrol yang tidak menderita rinosinusitis maksila kronis dengan kavum nasi normal.

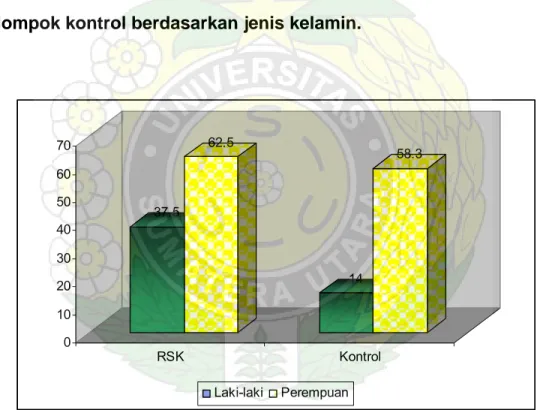

Gambar 2.6 Distribusi kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis (RSK) dan kelompok kontrol berdasarkan jenis kelamin.

37.5 62.5 14 58.3 0 10 20 30 40 50 60 70 RSK Kontrol Laki-laki Perempuan

Gambar. 2.6. Distribusi berdasarkan jenis kelamin

Dari gambar 2.6, didapat persentase tertinggi penderita rinosinusitis maksila kronis pada wanita sebanyak 15 penderita (62,5%), sedangkan laki-laki sebanyak 9 orang (37,5%) dengan perbandingan 5 : 3. Dan pada kelompok kontrol, diperoleh perempuan sebanyak 58,3 % dan laki-laki 14%.

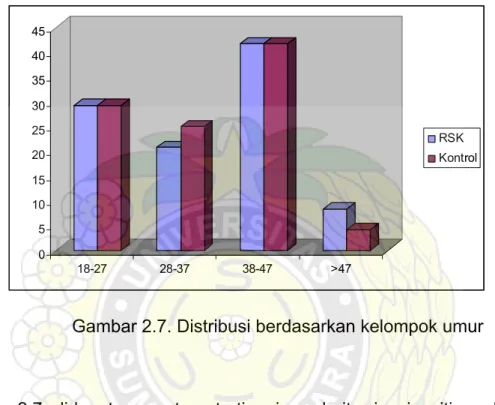

Gambar 2.7 Distribusi kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis (RSK) dengan kelompok kontrol berdasarkan umur

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 18-27 28-37 38-47 >47 RSK Kontrol

Gambar 2.7. Distribusi berdasarkan kelompok umur

Dari gambar 2.7, didapat persentase tertinggi penderita rinosinusitis maksila kronis terdapat pada kelompok umur 38-47 tahun sebanyak 10 penderita (41,7%), sedangkan persentase terendah pada usia lebih 47 tahun ( 8,3%).

Gambar 2.8. Distribusi kelompok keluhan utama rinosinusitis maksila kronis (RSK)

79.2 20.8 54.2 45.8 8.3 91.7 54.2 45.8 8.3 91.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hidung tersumbat PND Nyeri pada Wajah Sakit Kepala Gangguan penghidu Ya Tidak

Gambar 2.8. Distribusi keluhan utama rinosinusitis maksila kronis.

Dari gambar 2.8, didapatkan keluhan utama penderita terbanyak adalah hidung tersumbat sebanyak 19 penderita (79,2%), diikuti post nasal drip (PND) sebanyak 13 penderita (54,2%) dan sakit kepala sebanyak 13 penderita (54,2%), sedangkan gejala minor tidak ditemui.

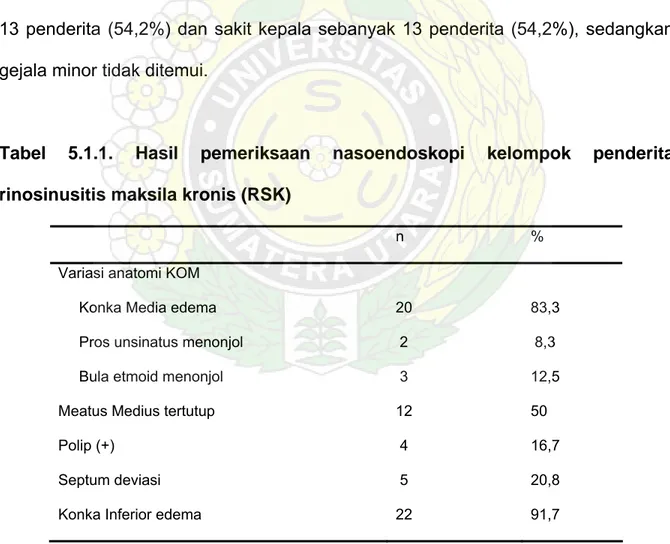

Tabel 5.1.1. Hasil pemeriksaan nasoendoskopi kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis (RSK)

n %

Variasi anatomi KOM

Konka Media edema 20 83,3

Pros unsinatus menonjol 2 8,3

Bula etmoid menonjol 3 12,5

Meatus Medius tertutup 12 50

Polip (+) 4 16,7

Septum deviasi 5 20,8

Konka Inferior edema 22 91,7

Dari tabel diatas, berdasarkan pemeriksaan nasoendoskopi, tampak kelainan terbanyak pada edema konka inferior yaitu 91,7%. Variasi KOM terbanyak adalah

edema konka media yaitu 83,3%, diikuti bulla etmoid menonjol sebanyak 12,5%, sedangkan paling sedikit ditemukan keadaan prosessus unsinatus yang menonjol yaitu 8,3%.

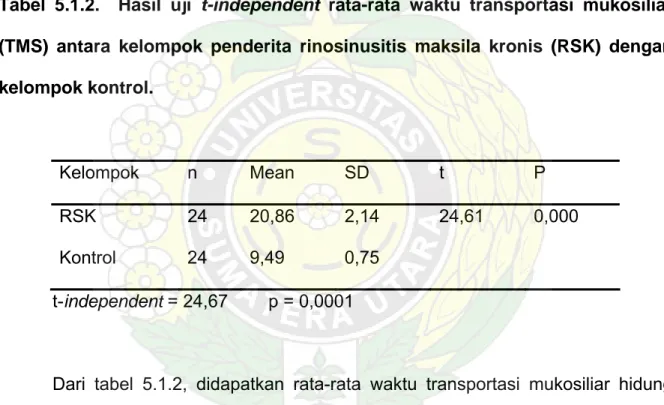

Tabel 5.1.2. Hasil uji t-independent rata-rata waktu transportasi mukosiliar (TMS) antara kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis (RSK) dengan kelompok kontrol.

Kelompok n Mean SD t P

RSK 24 20,86 2,14 24,61 0,000 Kontrol 24 9,49 0,75

t-independent = 24,67 p = 0,0001

Dari tabel 5.1.2, didapatkan rata-rata waktu transportasi mukosiliar hidung pada kelompok rinosinusitis maksila kronis sebanyak 20,86 (SD ± 2.14) menit dan pada kontrol sebanyak 9,49 (SD ± 0,75) menit.

Setelah dilakukan uji t-independent didapatkan nilai p<0,05 dengan perbedaan rata-rata 12,51 menit yang berarti bahwa terdapat perbedaan bermakna dari rata-rata waktu transportasi mukosiliar antara kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis dengan kontrol, dimana waktu transportasi mukosiliar pada kelompok rinosinusitis maksila kronis lebih lama dibanding kelompok kontrol.

Tabel 5.1.3. Hasil uji t-independent rata-rata waktu transportasi mukosiliar (TMS) antara kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis (RSK) berdasarkan jenis kelamin.

Waktu TMS

Jenis Kelamin N % Mean SD

Laki-laki 9 37,5 21,57 2,33 Perempuan 15 62,5 20,43 1,96

t –independent = 1,28 p = 0,214

Dari tabel diatas, rata-rata waktu transportasi mukosiliar hidung pada jenis kelamin laki-laki kelompok rinosinusitis maksila kronis adalah 21,57 (SD ± 2.33) menit dan jenis kelamin perempuan adalah 20,43 (SD ± 1,96)

Setelah dilakukan uji t-independent didapatkan nilai p>0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna dari rata-rata waktu transportasi mukosiliar antara kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 5.1.4. Distribusi rata-rata waktu transportasi mukosiliar / TMS (menit) berdasarkan keadaan anatomi rongga hidung pada kelompok penderita rinosinusitis maksila kronis.

N % Mean SD Kavum nasi Lapang 6 25 19,11 1,77 Sempit 18 75 21,44 1,95 Konka media Eutropi 4 16,7 19,24 2,27 Edema 20 83,3 21,18 2,01 Meatus medius Terbuka 12 50 19,59 1,69 Tertutup 12 50 22,13 1,78 Prosesus unsinatus Normal 22 91,7 20,50 1,84 Menonjol 2 8,3 24,78 0,73 Bulla etmoid Tidak menonjol 21 91,7 20,08 0,86 Menonjol 3 12,5 20,97 2,25 Konka Inferior Eutropi 2 8,3 20,50 1,84 Edema 22 91,7 24,78 0,73 Septum Lurus 19 79,2 20,38 0,43 Deviasi 5 20,8 22,66 2,26 Polip Tidak ada 20 83,3 20,50 2,09 Ada 4 16,7 22,65 1,45

Dari tabel 5.1.4, kelainan terbanyak adalah edema konka inferior sebanyak 91,7% dibandingkan normal sebanyak 8,3%. Pada daerah KOM, terbanyak dijumpai edema konka media sebanyak 83,3% dibandingkan normal sebanyak 16,7%. Tampak peningkatan waktu transportasi mukosiliar apabila ditemukan kelainan anatomi pada kavum nasi.

BAB 6 PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli 2007 didapatkan 24 orang penderita rinosinusitis maksila kronis yang terdiri dari 9 penderita laki-laki dan 15 penderita perempuan.

Pada gambar 2.6 persentase tertinggi penderita rinosinusitis maksila kronis pada wanita sebanyak 15 penderita (62,5%), sedangkan laki-laki sebanyak 9 orang (37,5%), terlihat jumlah penderita rinosinusitis kronis lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dngan perbandingan 5 : 3. Beberapa penelitian sebelumnya terhadap rinosinusitis kronis, juga mendapatkan jumlah penderita lebih banyak perempuan. Nuutiinen (1993) mendapatkan perempuan sebanyak 83 orang dari 150 pasien penelitiannnya. Bhattacharya (2001) di Boston, mendapatkan perbandingan perempuan dan laki laki sebanyak 2,5 : 1. Irawan (2004) mendapatkan perbandingan perempuan dan laki-laki adalah 4:3. Yuhisdiarman (2004) mendapatkan perempuan sebanyak 20 penderita (57,2%) dan laki-laki sebanyak 15 penderita (48,2%). Triolit (2004) mendapatkan jumlah penderita perempuan sebanyak 16 penderita (53,3%) dan laki-laki sebanyak 14 penderita (46,67%). Dan juga Andika (2007) dalam penelitiannya mendapatkan 12 orang penderita laki-laki (40%) dan 18 orang penderita perempuan (60%). Dari data diatas tampak penelitian ini tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya yang mendapatkan kelompok perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Banyaknya penderita rinosinusitis maksila kronis perempuan pada penelitian ini dimungkinkan

karena perempuan lebih peduli dengan keluhan sakit sehingga lebih cepat datang berobat.

Pada gambar 2.7 terlihat kelompok umur penderita terbanyak adalah antara 38-47 tahun sebanyak 10 penderita ( 41,7 %). Elfahmi (2001) mendapatkan umur terbanyak adalah 35-44 tahun sebanyak 30%. Yuhisdiarman (2004) mendapatkan umur terbanyak adalah 35-44 tahun sebanyak 34,3%. Triolit (2004) mendapatkan umur terbanyak adalah 38-47 sebanyak 36,6%. Andika (2007) mendapatkan umur penderita terbanyak adalah pada kelompok umur 37-47 tahun sebanyak 33,3%. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, terlihat umur terbanyak hampir sama dengan yang didapatkan tidak berbeda jauh dengan peneliti-peneliti lainnya.

Pada gambar 2.8, gejala yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien rinosinusitis kronis adalah hidung tersumbat (79,2%) kemudian diikuti post nasal drip dan sakit kepala. Stankiewics (2001) mendapatkan bahwa keluhan hidung tersumbat dan post nasal drip merupakan gejala yang paling banyak ditemukan. Triolit (2004) mendapatkan keluhan terbanyak adalah hidung tersumbat sebanyak 18 penderita (60%). Andika (2007) mendapatkan keluhan hidung tersumbat sebanyak 63,4%. Dari data diatas menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini telah dijelaskan dalam literatur, gejala yang sering dijumpai pada rinosinusitis kronis adalah hidung tersumbat dan perasaan tidak enak pada wajah dan sakit kepala. Sebagian besar mengeluhkan adanya sekret belakang hidung / post nasal drip. Sakit kepala merupakan salah satu tanda yang paling umum dan paling penting pada sinusitis. Wolff menyatakan bahwa nyeri kepala yang timbul merupakan akibat adanya