Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang - Undang

Penulis : Fida Rachmadiarti Wahono

Herlina Fitrihidajati Miseri

Penyunting Materi : Woro Sri Hastuti Penyunting Bahasa : Aryantoni

Penyunting Grafika : Bayu Sandika

Cetakan pertama, 2016

Disusun dengan huruf Bookman Oldstyle, 12pt

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas X SMA-LB Buku Guru/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta:Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

VI, Ilus; 25 cm k katalog dalam terbitan (KDT) Untuk SMALB kelas X semester 1 dan 2 ISBN 978-602-358-394-2 (jilid lengkap) ISBN 978-602-358-395-9 (jilid 1)

I. Ilmu Pengetahuan Alam

II.I. Kementerian Pendidikan dan Kebuday Cetakan Ke-1, 2016

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, sehingga Buku Guru IPA untuk SMALB Tunarungu kelas X ini dapat diselesaikan sesuai standar isi (SI) yang telah ditetapkan dalam Permendikbud RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMALB. Buku ini ditulis untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Karena berbasis kompetensi, buku ini tidak hanya memperhatikan penguasaan pengetahuan, tetapi secara utuh juga membangun sikap dan keterampilan proses siswa.

Buku Guru IPA untuk SMALB Tunarungu kelas X ini ditulis untuk menciptakan proses pembelajaran yang konstruktivis. Karena itu berbagai konsep tidak langsung dideskripsikan dalam buku, tetapi siswa diminta membangun konsep-konsep IPA berbagai aktivitas, misalnya kegiatan ayo lakukan, ayo coba, berpikir kritis, dan lain-lain.

Buku Guru IPA untuk SMALB Tunarungu kelas X ini disusun dengan pemikiran di atas. Pada Buku IPA SMALB menjelaskan listrik dan magnet, siklus air, aliran air dalam ekosistem, serta polusi dan dampaknya. Melalui pembahasan menggunakan bermacam bidang ilmu dalam rumpun ilmu pengetahuan alam, pemahaman utuh tentang alam yang dihuninya beserta benda-benda alam yang dijumpai di sekitarnya dapat dikuasai oleh peserta didik SMALB.

Buku ini mendeskripsikan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat menyederhanakan dan memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.

Buku Guru IPA untuk SMALB Tunarungu kelas X edisi pertama ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan para pembaca memberikan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terimakasih. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Mei 2016 Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ... iii

Daftar Isi ... iv

Petunjuk Umum ... 1

A. Pengantar ... 1

B. Pendekatan dan Metode Pembelajaran IPA untuk SMALB ... 1

C. Keterampilan Proses ... 7

D. Pembiasaan Sikap ... 7

E. Penilaian dalam Pembelajaran IPA ... 8

F. Alokasi Waktu Pembelajaran Setiap Topik ... 18

Bab 1. Listrik dan Magnet ... 19

A. Pengantar ... 20

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ... 20

C. Pembelajaran pada Topik Listrik dan Magnet ... 21

Bentuk Komunikasi dengan Orangtua ... 33

Kunci Jawaban Uji Kompetensi ... 34

Bab 2. Siklus Air ... 37

A. Pengantar ... 38

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ... 38

C. Pembelajaran pada Topik Siklus Air ... 39

Bentuk Komunikasi dengan Orangtua ... 48

Kunci Jawaban Uji Kompetensi ... 49

Bab 3. Aliran Energi dalam Ekosistem ... 51

A. Pengantar ... 52

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ... 53

C. Pembelajaran pada Topik Aliran Energi dalam Eksistem... 53

Bentuk Komunikasi dengan Orangtua ... 64

Kunci Jawaban Uji Kompetensi ... 65

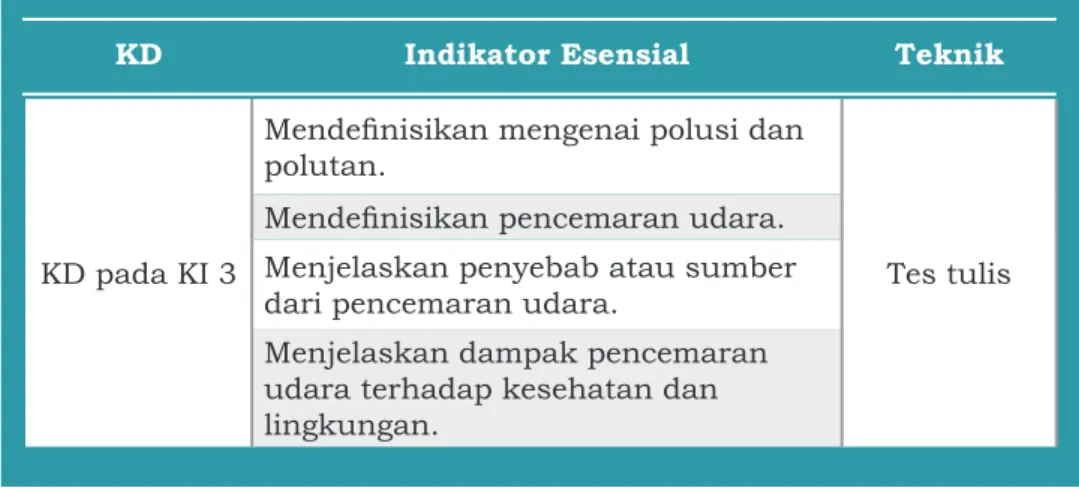

Bab 4. Polusi dan Dampaknya pada Lingkungan dan Kesehatan... 67

A. Pengantar ...67

C. Pembelajaran pada Topik Polusi dan Dampaknya pada

Lingkungan dan Kesehatan ... 69

Bentuk Komunikasi dengan Orangtua ... 79

Kunci Jawaban Uji Kompetensi ... 80

Petunjuk Umum Pembelajaran

IPA SMALB

A. Pengantar

Buku Panduan Guru untuk mata pelajaran IPA SMALB disusun untuk mempermudah dan memperjelas penggunaan Buku Siswa. Bab ini berisi petunjuk umum pembelajaran IPA untuk siswa berkebutuhan khusus tunarungu, keterampilan proses dalam pembelajaran IPA, serta penilaian dalam pembelajaran IPA. Bab-bab selanjutnya menjelaskan strategi pembelajaran IPA tiap topik (sesuai dengan Kurikulum 2013 dan Buku Siswa). Uraian setiap topik disajikan untuk setiap rencana tatap muka. Pada setiap tatap muka berisi materi pengayaan untuk guru, pembelajarannya, serta alternatif penilaiannya.

Dengan model pengorganisasian tersebut diharapkan guru mendapatkan kemudahan dalam pemahaman lebih dalam terhadap materi ajar, cara pembelajarannya terhadap siswa sesuai ketunaannya, serta cara penilaiannya. Juga, guru mendapatkan gambaran terhadap rumusan indikator pencapaian kompetensi dasar (terutama untuk KD-KD pada KI 3 dan KI 4). Sebagai muaranya, Buku Guru ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara optimal, sehingga mampu mencapai SKL pada SMALB.

B. Pendekatan dan Metode Pembelajaran IPA untuk SMALB

IPA pada hakikatnya meliputi empat unsur utama, yaitu: (1) sikap: rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar; IPA bersifat open ended; (2) proses: prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; (3) produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; dan (4) aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Empat unsur utama IPA ini diupayakan muncul dalam pembelajaran IPA SMALB.

Pembelajaran IPA seharusnya dapat menumbuh-kembangkan kompetensi siswa pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Dalam pembelajaran IPA, lintasan “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta” ini digunakan sebagai penggerak bagi lintasan yang lain. Pendekatan yang digunakan disebut pendekatan ilmiah (scientific).

Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific) dalam pembelajaran IPA diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan siswa agar menghasilkan karya kontekstual baik individu maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (problem based dan project based learning).

Pembelajaran IPA harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Pendidikan luar biasa bertujuan untuk membantu siswa

yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.

Jenis kelainan siswa dalam lingkup pendidikan luar biasa

meliputi kelainan fisik dan/atau mental dan/atau kelainan perilaku. Kelainan fisik meliputi tunanetra, tunarungu, dan

tunadaksa. Kelainan mental meliputi tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang. Kelainan perilaku meliputi tunalaras. Kelainan siswa dapat juga berwujud sebagai kelainan ganda. Petunjuk umum ini memfokuskan pada pembelajaran IPA untuk tunarungu.

Terminologi tunarungu menunjukkan pada kondisi gangguan/ keadaan kurang atau tidak berfungsinya indera pendengaran yang

mengakibatkan seseorang sulit untuk mempersepsi stimulasi bunyi di sekitarnya. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar sebagian atau seluruhnya, diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera pendengarannya. Somantri (2006) mengatakan bahwa tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (hard of hearing), atau seluruhnya (deaf) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional, sehingga memengaruhi perkembangan bahasanya dalam kehidupan sehari-hari. Istilah-istilah tersebut banyak mengacu pada beberapa istilah tentang hearing impairment, hard of hearing, dan deaf. Seseorang dikatakan tunarungu wicara apabila kurang mampu atau tidak mampu sama sekali mendengar bunyi/suara pada intensitas tertentu (keras atau slemah), dalam satuan desiBel (dB), dengan menggunakan telinganya sendiri, sebagai akibat dari kerusakan organ pendengarannya. Akibat kerusakan ini, menjadikan organ pendengaran tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kondisi seperti ini, memengaruhi kemampuan anak tunarungu dalam berkomunikasi, berbahasa, prestasi akademik, emosi, dan sosialisasi dengan lingkungannya. Berdasarkan nilai ambang batas, seseorang yang mengalami kehilangan daya dengar 0-20 dB masih dianggap normal. Dari pernyataan di atas nampaklah bahwa kehilangan daya dengar di atas atau lebih dari 20 dB, baru dinyatakan tunarungu.

Kondisi gangguan pendengaran yang disandang oleh anak tunarungu membawa dampak yang cukup kompleks bagi anak tunarungu itu sendiri baik sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang maupun sebagai anggota masyarakat yang membutuhkan interaksi dan komunikasi. Bagi anak tunarungu masalah komunikasi melalui bahasa merupakan kendala yang memerlukan penanganan secara khusus. Akibat ketunarunguan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kemampuan komunikasi dan bahasa. Kekurangmampuan anak tunarungu dalam komunikasi dan bahasa berakibat 1) miskin dalam kosakata dan 2) sulit mengartikan kata yang abstrak.

Adanya gangguan fungsi indera pendengaran pada anak-anak tunarungu melahirkan tuntutan dan kebutuhan desain dan layanan pendidikan yang relatif berbeda dengan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi mereka yang tergolong

anak mendengar. Desain layanan pembelajaran pada anak tunarungu lebih pada pembelajaran IPA yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan kompetensi siswa tunarungu pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan memanfaatkan indera lain yang tersisa. Maka, praktik pembelajaran IPA bagi siswa tunarungu perlu menstimulasi peningkatan kemampuan berbahasa (kosa kata) di samping penguasaan kompetensi IPA. Dengan penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan bertambahnya penguasaan berbahasa (kosakata), maka siswa akan berkembang lebih lanjut melalui kegiatan pembelajaran IPA, termasuk membaca teks IPA. Pembelajaran IPA diarahkan pada upaya pemerolehan makna terhadap kosakata baru di IPA. Kosakata IPA ini didapat dari bahan ajar/literasi, interaksi dengan guru dan teman, dan diperkuat melalui kegiatan IPA.

Dengan keterbatasan yang ada pada siswa pendidikan luar biasa, di dalam pembelajaran IPA siswa didorong untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama di dalam benaknya, dan merevisinya apabila aturan-aturan tidak lagi sesuai. Pandangan dasar tentang pembelajaran adalah bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke siswa. Siswa harus didorong untuk mengonstruksi pengetahuan di dalam benaknya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, siswa perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan bersusah payah dengan ide-idenya.

Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Dengan segala keterbatasan yang ada, siswa didorong untuk “aktif mencari tahu”.

Dalam pembelajaran IPA, siswa membangun pengetahuan bagi dirinya. Bagi siswa, pengetahuan yang ada di benaknya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkret menuju abstrak.

Oleh karena itu, kegiatan pengamatan dan percobaan memegang peran penting dalam pembelajaran IPA agar pembelajaran IPA tidak sekedar pembelajaran hafalan.

Fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. Jadi, pembelajaran terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya. Peran guru dalam pembelajaran adalah memberikan tugas menantang berupa permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa. Pada saat tugas itu diberikan, siswa belum menguasai cara pemecahannya, namun dengan berdiskusi dengan temannya dan bantuan guru, tugas tersebut dapat diselesaikan. Dengan menyelesaikan tugas tersebut, kemampuan-kemampuan dasar untuk menyelesaikan tugas itu akan dikuasai oleh siswa.

Guru IPA harus menyediakan kesempatan siswa untuk berdiskusi dan berbagai bentuk kerjasama lainnya untuk menyelesaikan tugas itu. Selain itu, guru memberikan sejumlah besar bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Selanjutnya, siswa mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan yang diberikan guru tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, atau apapun yang lain yang memungkinkan siswa tumbuh mandiri. Sekali lagi, bantuan tersebut tidak bersifat “memberitahu secara langsung” tetapi “mendorong siswa untuk mencari tahu”.

Dalam pembelajaran IPA, siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif dengan keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip. Guru mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan mereka menemukan konsep dan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Dengan kata lain, pembelajaran terjadi apabila siswa terlibat secara aktif dalam menggunakan proses mentalnya agar mereka memperoleh pengalaman, sehingga memungkinkan mereka untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip tersebut. Proses-proses mental itu misalnya: mengamati, menanya dan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang

eksperimen, melaksanakan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, serta menyajikan. Guru IPA harus mampu memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif atau kolaboratif sehingga siswa mampu bekerjasama untuk menyelesaikan suatu tugas atau memecahkan masalah tanpa takut salah.

Media dan sumber belajar lainnya digunakan oleh guru untuk memberi bantuan siswa melakukan eksplorasi dalam bentuk mengamati (observing), menghubung-hubungkan fenomena (associating), menanya atau merumuskan masalah (questioning), dan melakukan percobaan (experimenting) atau pengamatan lanjutan. Akhirnya, guru IPA membantu siswanya untuk mengomunikasikan hasil kerjanya baik secara lisan maupun tertulis.

Pembelajaran IPA untuk tiap materi pokok tertentu seharusnya diakhiri dengan tugas proyek. Guru IPA seharusnya mendorong, membesarkan hati, memberi bantuan secukupnya, dan memfasilitasi siswa untuk mampu melakukan tugas proyeknya, serta membuat laporan secara tertulis. Selanjutnya, guru memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja individua maupun kelompok dalam bentuk presentasi lisan atau tertulis, pameran, turnamen, festival, atau ragam penyajian lainnya yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa.

Perlu diketahui, bahwa KD-KD IPA diorganisasikan ke dalam empat Kompetensi Inti (KI). KI 1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI 2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI 3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI 4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI 1, KI 2, dan KI 4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI 3. KI 1 dan KI 2 tidak diajarkan langsung (direct teaching), tetapi indirect teaching pada setiap kegiatan pembelajaran.

Terakhir, seorang guru IPA yang baik adalah:

1. Mempunyai ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan siswa dan akhirnya memandirikan siswa.

2. Menguasai bahan, terutama konsep-konsep yang akan diajarkan. Dalam hal ini guru harus dapat mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan IPA yang terjadi.

3. Bersikap kreatif dan aktif. Guru diharapkan selalu mengembangkan kreativitas secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga situasi belajar tidak membosankan dan monoton.

4. Rajin belajar dan dapat membangkitkan semangat belajar siswa.

C. Keterampilan Proses

Keterampilan proses IPA dibedakan menjadi dua kelompok yaitu keterampilan proses dasar (basic skills) dan keterampilan proses terintegrasi (integrated skills). Keterampilan proses atas

mengamati, menggolongkan/mengklasifikasi, mengukur,

mengomunikasikan, menginterpretasi data, memprediksi, menggunakan alat, melakukan percobaan, dan menyimpulkan. Sedangkan jenis-jenis keterampilan proses IPA terintegrasi

meliputi merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel,

mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan

variabel, mendefinisikan variabel secara operasional,

memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, dan melakukan penyelidikan/percobaan.

Pembelajaran IPA SMALB digunakan sebagai sarana melatihkan keterampilan proses dasar, serta mulai melatihkan keterampilan proses terintegrasi. Pembelajaran IPA yang melatihkan keterampilan proses ini juga sebagai sarana siswa untuk terus berlatih agar mampu beradaptasi untuk mengatasi keterbatasannya, serta mengembangkan dirinya agar nantinya bisa mandiri.

D. Pembiasaan Sikap

Sikap (KD pada KI 1 dan KI 2) dikembangkan melalui pembiasaan dalam pembelajaran IPA dan keteladanan. Sikap-sikap seperti kemandirian, kejujuran, ketekunan, kemauan untuk bekerjasama, dan lain-lain dikembangkan melalui

pembelajaran IPA. Keteladanan ini merupakan perilaku, sikap guru, tenaga kependidikan dan siswa dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa lain.

E. Penilaian dalam Pembelajaran IPA

Penilaian dalam pembelajaran IPA menggunakan prinsip bahwa penilaian adalah bagian dari pembelajaran, digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan seiring dengan pembelajaran, baik saat proses maupun di akhir proses.

Pada saat proses pembelajaran guru dapat mengobservasi

sikap siswa untuk mendapatkan profil sikap siswa serta

memberikan bantuan untuk mengubah sikap yang negatif (misalnya apatis, pasif, tidak mandiri, menyerahkan sepenuhnya pada anggota kelompok lain, dan lain-lain) menjadi positif. Selain itu, saat pembelajaran, guru dapat menilai keterampilan siswa baik keterampilan berpikir maupun keterampilan psikomotorik.

Penilaian di akhir proses pembelajaran (suatu materi pokok tertentu) dapat menggunakan teknik tes. Kegiatan ini dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan banyaknya dan kedalaman materi bab itu. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tugas, kegiatan, ulangan harian, ulangan akhir semester, sampai ujian nasional. Bentuk soal dapat merupakan pilihan ganda, esai biasa, esai berstruktur, dan sebagainya. Mengingat penilaian adalah bagian dari pembelajaran, apapun bentuk penilaian yang dilaksanakan sebaiknya dilakukan analisis hasil penilaian.

Penilaian untuk ranah keterampilan dapat menggunakan penilaian kinerja (performance assessment), baik proses kerja maupun produknya. Penilaian ini dapat terintegrasi dengan proses pembelajaran, tugas proyek, maupun di sesi khusus untuk hal ini. Selain itu, guru dapat memanfaatkan penilaian portofolio. Caranya dengan meminta siswa mengumpulkan karya mereka (collect), menyeleksi karya-karya yang dia nilai terbaik (select), dan melakukan refleksi terhadap karyanya

(reflect).

Tindak lanjut hasil penilaian dalam pembelajaran IPA meliputi pemberian bantuan (scaffolding), remedial, dan

dengan penilaian proses. Misalnya, siswa tidak dapat menimbang massa (berdasarkan observasi guru saat kegiatan pembelajaran), maka guru memberikan bantuan seperlunya dan secara berangsur bantuan itu dikurangi. Remedial dilakukan jika setelah mengikuti ulangan, nilai siswa (KD-KD pada KI 3 dan KI 4) belum mencapai ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pengayaan dilakukan jika setelah mengikuti ulangan, nilai siswa tersebut telah di atas ketuntasan minimal sedangkan siswa lain dalam proses remedial. Pengayaan berupa tugas yang menyenangkan namun menantang. Untuk pengayaan, sebaiknya dihindari tugas-tugas yang membosankan (misalnya mengerjakan soal hafalan), agar tidak dipersepsikan siswa sebagai hukuman untuknya atas keberhasilannya.

1. Contoh Instrumen Penilaian untuk Keterampilan Proses a. Penilaian Unjuk Kerja

Penilaian ini dilakukan seiring pembelajaran, atau dapat juga dalam bentuk ujian praktek.

Contoh Instrumen Penilaian Kinerja Melakukan Penyelidikan

No Indikator Baik Hasil penilaian

(3) Cukup (2) Kurang (1)

1 Mengeluarkan termometer dari kotak 2 Mencelupkan ujung termometer ke akuades 3 Mengamati skala pada termometer 4 Mencelupkan ujung termometer ke larutan yang akan diuji 5 Mengamati angka pada skala termometer 6 Mencatat nilai suhu larutan 7 Mengembalikan termometer pada kotaknya

4 maks skor diperoleh yang skor × = nilai

Rubrik Penilaian

No Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

1 Mengeluarkan termometer

dari kotak 3: melepas termometer dari kotak dilakukan dengan aman. 2: dilakukan dengan aman dan

kotak masih berada di sekitar termometer yang berpotensi mengganggu.

1: tidak dilakukan dengan aman atau tidak dapat melakukan. 2 Mencelupkan ujung

termometer ke akuades (kalibrasi

3: dilakukan dengan aman,

mencelupkan ujung termometer ke akuades.

2: dilakukan dengan aman,

mencelupkan secara acak (tidak hanya bagian ujung).

1: tidak dilakukan dengan aman atau tidak dapat melakukan. 3 Mengamati skala pada

termometer 3: mengamati dengan mata tegak lurus dengan skala dan hasil pengamatan tepat.

2: mengamati dengan mata tegak lurus dengan skala dan hasil pengamatan tidak tepat. 1: tidak mengamati dengan mata

tegak lurus dengan skala melakukan.

4 Mencelupkan ujung

termometer ke larutan 3: dilakukan dengan aman, mencelupkan ujung thermometer ke larutan. 2: dilakukan dengan aman,

mencelupkan secara acak (tidak hanya bagian ujung).

1: tidak dilakukan dengan aman atau tidak dapat melakukan. 5 Mengamati angka pada

skala termoeter 3: mengamati dengan mata tegak lurus dengan skala dan hasil pengamatan tepat.

2: mengamati dengan mata tegak lurus dengan skala dan hasil pengamatan tidak tepat. 1: tidak mengamati dengan mata

tegak lurus dengan skala atau tidak dapat melakukan.

Penilaian Kinerja Melakukan Penyelidikan

Rubrik Penilaian

No Aspek yang dinilai Hasil penilaian

1 2 3 1 Merumuskan pertanyaan/masalah 2 Melakukan pengamatan/pengukuran 3 Menginterpretasikan data 4 Mengomunikasikan 4 maks skor diperoleh yang skor × = nilai

Aspek yang dinilai 1 Hasil penilaian2 3

Merumuskan pertanyaan/ masalah

Masalah tidak

dirumuskan Perumusan masalah dilakukan dengan bantuan guru Perumusan masalah dilakukan secara mandiri (individu atau kelompok) Melakukan pengamatan atau pengukuran Pengamatan

tidak cermat Pengamatan cermat, tetapi mengandung interpretasi Pengamatan cermat dan bebas interpretasi Menginterpretasikan

data Tidak melakukan interpretasi data Melakukan analisis data, namun tidak melakukan upaya mengaitkan antar variabel Melakukan analisis dan mencoba mengaitkan antar variabel yang diselidiki (atau bentuk lain, misalnya mengklasifikasi) Mengomunikasikan Dilakukan

secara lisan Lisan dan tertulis, namun tidak dipadukan Memadukan hasil tertulis sebagai bagian dari penyajian secara lisan

Penilaian Kinerja Melakukan Percobaan

Rubrik Penilaian

No Aspek yang dinilai Hasil penilaian

1 2 3

1 Merumuskan masalah, hipotesis dan merencanakan percobaan 2 Merangkai alat

3 Melakukan pengamatan/pengukuran 4 Melakukan analisis data dan menyimpulkan

4 maks skor diperoleh yang skor × = nilai

Aspek yang dinilai 1 Hasil penilaian2 3

Merumuskan masalah, hipotesis, dan merencanakan percobaan Tidak mampu merumuskan masalah, hipotesis, dan merencanakan percobaan Dilakukan dengan bantuan guru Dilakukan secara mandiri (individu atau kelompok)

Merangkai alat Rangkaian alat tidak benar

Rangkaian alat benar, tetapi tidak rapi atau tidak memperhatikan keselamatan kerja Rangkaian alat benar, rapi, dan memperhatikan keselamatan kerja Pengamatan/

pengukuran Pengamatan tidak cermat Pengamatan cermat, tetapi mengandung interpretasi Pengamatan cermat dan bebas interpretasi Melakukan

analisis data dan menyimpulkan

Tidak mampu Dilakukan dengan bantuan guru Dilakukan secara mandiri (individu atau kelompok)

b. Penilaian Produk

Penilaian produk dapat digunakan untuk menilai hasil pengamatan, percobaan, maupun tugas proyek menggunakan kriteria penilaian (rubrik). Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik.

1). Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal.

2). Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.

Contoh instrumen penilaian produk: Penilaian Produk Hasil Penyelidikan

Rubrik Penilaian Produk Hasil Penyelidikan

No Aspek yang dinilai 1 Hasil penilaian2 3

1 Hasil rumusan pertanyaan/masalah yang akan diselidiki 2 Hasil pengamatan atau pengukuran 3 Hasil analisis/interpretasi 4 maks skor diperoleh yang skor × = nilai

Aspek yang dinilai Hasil penilaian

1 2 3

Hasil merumuskan pertanyaan/

masalah

Tidak berupa

masalah Ada, dalam bentuk pernyataan namun mengarah ke penyelidikan, atau pertanyaan yang tidak lengkap Ada, dalam bentuk pertanyaan, mengarahkan ke penyelidikan

Penilaian Produk Hasil Percobaan

Aspek yang dinilai 1 Hasil penilaian2 3

Hasil pengamatan

atau pengukuran Data tidak menunjukkan hasil pengamatan yang cermat, lengkap, dan aman Data hanya menunjukkan dua aspek dari cermat, lengkap, aman; masih mencampurkan data dengan inferensi Data hanya menunjukkan dua aspek dari cermat, lengkap, aman; bebas dari inferensi Hasil analisis/

interpretasi Tidak melakukan interpretasi data (hanya menyajikan data, tanpa interpretasi lebih lanjut) Ada hasil analisis data, namun tidak melakukan upaya mengaitkan antar variabel Ada analisis dan mengaitkan antar variabel yang diselidiki (atau bentuk lain, misalnya mengklasifikasi)

No Aspek yang dinilai 1 Hasil penilaian2 3

1 Merumuskan masalah, hipotesis, dan merencanakan percobaan 2 Hasil rumusan hipotesis

3 Hasil perencanaan percobaan

4 Hasil pengamatan atau pengukuran 5 Hasil analisis dan kesimpulan

4 maks skor diperoleh yang skor × = nilai

Penilaian Produk Hasil Percobaan

Aspek yang dinilai 1 Hasil penilaian2 3

Hasil merumuskan pertanyaan/

masalah

Tidak berupa

masalah Ada, dalam bentuk pernyataan namun mengarah ke penyelidikan, atau pertanyaan yang tidak lengkap Ada, dalam bentuk pertanyaan, mengarahkan ke penyelidikan Hasil rumusan

hipotesis Ada, namun tidak berupa hipotesis Ada, sudah mengarah ke jawaban sementara permasalahan, namun tidak mengaitkan variabel-variabel percobaan Ada, dalam bentuk pernyataan, mengaitkan variabel-variabel percobaan, mengarahkan ke penyelidikan Hasil perencanaan

percobaan Tidak menunjukkan sebagai perencanan percobaan Sudah ada langkah-langkah perencanaan, belum seluruh langkah yang seharusnya ada Sudah ada langkah-langkah perencanaan, mencakup langkah yang seharusnya ada Hasil pengamatan

atau pengukuran Data tidak menunjukkan hasil pengamatan yang cermat, lengkap, dan aman Data hanya menunjukkan dua aspek dari cermat, lengkap, aman; masih mencampurkan data dengan inferensi Data hanya menunjukkan dua aspek dari cermat, lengkap, aman; bebas dari inferensi

Penilaian Produk Tugas Proyek

Nama Siswa : Kelas / Semester : VII/ I

Tabel 1.10. Penilaian Produk Hasil Percobaan

Catatan:

*) Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya, yang disebut juga Professional Judgement.

Contoh Tugas Portofolio dan Rubriknya

Susunlah kumpulan karya Anda dengan tema “Apa yang telah saya kuasai”, dengan cara:

1) Lakukan evaluasi terhadap diri sendiri, untuk menjawab pertanyaan, “Kemampuan apa yang telah saya kuasai?” atau “Kemampuan terbaik apa dalam IPA yang telah saya kuasai?”

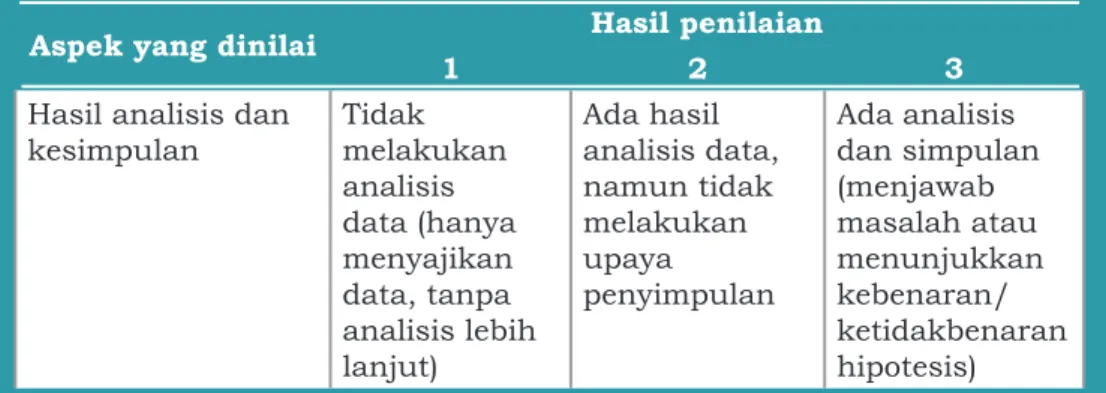

Aspek yang dinilai Hasil penilaian

1 2 3

Hasil analisis dan

kesimpulan Tidak melakukan analisis data (hanya menyajikan data, tanpa analisis lebih lanjut) Ada hasil analisis data, namun tidak melakukan upaya penyimpulan Ada analisis dan simpulan (menjawab masalah atau menunjukkan kebenaran/ ketidakbenaran hipotesis)

No Hasil Penilaian Skor ( 1 - 5 )*

1 Perencanaan menerapkan prinsip radiasi kalor 2 Tahap proses pembuatan dan pengumpulan data

a. Persiapan alat dan bahan b. Teknik Pengolahan

c. K3 (Keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan) 3 Hasil

a. Bentuk fisik

b. Data kebergunaan

2) Pilih kumpulan karya Anda untuk mendukung jawaban tersebut. Karya tersebut misalnya: LKS yang telah diisi, laporan praktikum, hasil ulangan, PR yang telah dinilai guru, dan lain-lain.

3) Atur kumpulan karya tersebut semenarik mungkin, sehingga audiens tertarik dengan kemampuan Anda.

Rubrik Tugas Portofolio

b. Penilaian Sikap

Contoh Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa

Keterangan:

Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1- 4. 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik.

Untuk penilaian sikap, angka ini berfungsi sebagai alat peringkas profil

siswa, bukan sebagai harga mati untuk KKM.

1 Kumpulan karya menunjukkan kemampuan yang telah dikuasai atau kemampuan yang menonjol dalam bidang IPA, karya disusun berdasarkan sistematika yang logis, secara keseluruhan karya menarik dan komunikatif.

2 Kumpulan karya menunjukkan kemampuan yang telah dikuasai atau kemampuan yang menonjol dalam bidang IPA, namun karya tidak disusun secara sistematis atau secara keseluruhan karya kurang komunikatif.

3 Kumpulan karya tidak memadai untuk dapat menunjukkan kemampuan yang telah dikuasai atau kemampuan yang menonjol dalam bidang IPA, acak-acakan, dan tidak komunikatif.

F. Alokasi Waktu Pembelajaran Setiap Topik

Pembagian alokasi waktu pembelajaran IPA ini berdasarkan asumsi:

1) Pembelajaran IPA efektif (di luar Ulangan Sub-sumatif dan Ulangan Sumatif) adalah 23 minggu/semester.

2) Jam pelajaran IPA sebanyak 2 JP/minggu.

Pembagian ini juga memperhatikan kegiatan pada setiap topik dan kerumitan KD 3 dan KD 4 pada setiap topik.

SEMESTER I

SEMESTER II

No Materi Pokok/Topik TM

Ke-1 Listrik dan Magnet 1 - 12

2 Daur Air 13 - 23

No Materi Pokok/Topik TM

Ke-1 Aliran Energi dalam Ekosistem 1 - 10

BAB

1

LISTRIK

DAN

MAGNET

Bab 1

Listrik dan Magnet

A. PengantarListrik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena berbagai peralatan dalam kehidupan modern dioperasikan menggunakan listrik. Oleh karena itu, dalam mempelajari konsep kelistrikan siswa harus dibawa pada konteks kehidupan nyata. Pada bab ini, siswa mula-mula diberikan pengalaman mengenal konsep muatan listrik yang bersifat abstrak dan melakukan aktivitas bagaimana membuat suatu benda menjadi bermuatan listrik. Siswa juga mengamati interaksi benda-benda yang bermuatan berbeda.

Selanjutnya, siswa mengenal konsep arus listrik dan membuat rangkaian listrik dengan susunan hambatan seri-paralel. Siswa membandingkan secara kualitatif besar kuat arus listrik dengan mengamati nyala lampu pada rangkaian yang berbeda. Pada bagian akhir siswa mempelajari konsep daya dan energi listrik, dua besaran listrik yang sangat penting dalam pemanfaatan listrik di kehidupan nyata. Bahkan siswa dibawa pada kehidupan nyata di rumahnya masing-masing untuk mendata dan menghitung energi listrik yang digunakan, termasuk memberikan saran agar penggunaan listrik di rumah menjadi lebih hemat.

Materi kemagnetan meliputi gejala kemagnetan, kutub magnet, medan magnet, cara pembuatan magnet, serta elektromagnet dan pemanfaatannya. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan materi kemagnetan untuk tuna rungu, materi ini digunakan sebagai sarana mempelajari alam, namun lebih dari itu digunakan sebagai sarana untuk mengenal dan memaknai kosakata baru yang nanti berguna dalam kehidupannya. Kosakata itu antara lain: magnet, kutub, medan magnet, kompas, elektromagnet, dan bel listrik.

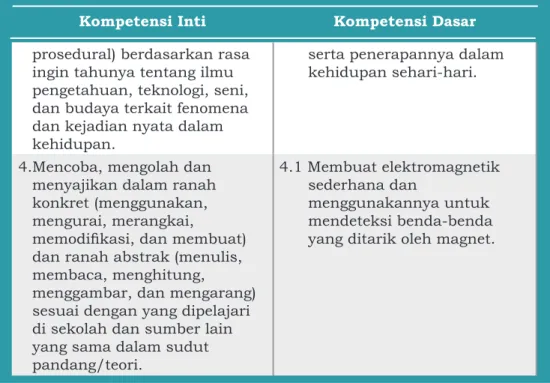

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Tabel 1.1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

3.Memahami pengetahuan

C. Pembelajaran pada Topik Listrik dan Magnet 1. Alokasi Waktu dan Subtopik

Pembelajaran dan penilaian topik Listrik dan Magnet memerlukan waktu 24 jam pelajaran atau 12 Tatap Muka (TM) termasuk tugas proyek dan ulangan harian. Pengorganisasian 12 TM tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Alokasi Waktu dan Subtopik

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian nyata dalam kehidupan.

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

4.Mencoba, mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,

memodifikasi, dan membuat)

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

4.1 Membuat elektromagnetik sederhana dan

menggunakannya untuk mendeteksi benda-benda yang ditarik oleh magnet.

Tatap Muka Materi

1 Muatan Listrik (2 JP)

2 Rangkaian Listrik: Hukum Ohm (2 JP) 3 Rangkaian Seri dan Paralel (2 JP) 4 Energi dan Daya Listrik (2 JP) 5 Kemagnetan (2 JP)

6-7 Medan Magnet dan Pembuatan Magnet (4 JP) 8 Elektromagnet (2 JP) 9 Tugas Proyek (6 JP) 10 11 12 Ulangan Harian (2 JP)

2. Pertemuan I: Muatan Listrik (2 JP)

a. Materi untuk Guru

Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengajarkan tentang muatan listrik dan cara membuat suatu benda menjadi bermuatan listrik. Benda menjadi bermuatan listrik negatif jika mendapat tambahan elektron dan menjadi bermuatan positif jika kehilangan elektron. Pengalaman empiris membuat benda menjadi bermuatan listrik dilakukan siswa dengan cara menggosokkan kain sutera pada batang kaca dan kain wol pada batang plastik, juga interaksi batang kaca dan batang plastik setelah digosok.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

a) Siswa dapat menjelaskan penyebab suatu benda menjadi bermuatan listrik positif atau negatif.

b) Siswa melakukan percobaan sederhana untuk membuat suatu benda menjadi bermuatan listrik positif atau negatif.

2) Kegiatan Pembelajaran a) Pendahuluan

Guru bertanya kepada siswa, “Pernahkah melihat petir? Mengapa petir bisa terjadi?”. Siswa diminta menjawab tetapi jawabannya ditampung saja. Guru memotivasi siswa dengan cara menggosok-gosokkan mistar plastik pada rambut kering lalu mendekatkan penggaris tersebut pada potongan kertas kecil-kecil. Siswa diminta mengamati apa yang terjadi dan mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Guru mengarahkan satu pertanyaan, misalnya: “mengapa setelah digosok rambut kering, penggaris dapat menarik kertas kertas kecil?”. Jawaban pertanyaan akan ditemukan melalui kegiatan inti. Guru menyampaikan secara garis besar tujuan pembelajaran pada pertemuan ini.

b) Inti

Guru menyajikan Gambar 1.1 tanpa keterangan, kemudian meminta salah satu siswa untuk menjelaskan gambar tersebut. Siswa lain diminta menanggapi penjelasan tersebut, lalu guru memberikan penguatan konsep yang benar tentang atom dan bagian-bagiannya

dan dikaitkan dengan bagaimana suatu benda dapat bermuatan positif atau negatif. Siswa secara berkelompok diminta melakukan kegiatan penyelidikan 1 pada Buku Siswa. Setelah selesai, salah satu kelompok diminta mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain menanggapi.

Guru memberikan penguatan tentang penyebab suatu benda dapat menjadi bermuatan positif atau negatif dan interaksinya menggunakan Gambar 1.2.

c) Penutup

Siswa dibimbing menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan apersepsi dan motivasi pada kegiatan pendahuluan, misalnya: “bagaimana petir dapat terjadi dan mengapa mistar plastik yang telah digosok rambut kering dapat menarik kertas-kertas kecil?”.

3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran

Bahan yang digunakan adalah batang kaca, batang plastik, kain sutera, kain wol, mistar plastik, dan potongan kertas kecil-kecil. Sedangkan media yang digunakan ialah Gambar 1.1 dan 1.2 pada Buku Siswa yang diperbesar. 4) Sumber Belajar

Buku siswa

3. Pertemuan II: Rangkaian Listrik: Hukum Ohm (2 JP)

a. Materi untuk Guru

Pada pertemuan sebelumnya, siswa memahami bahwa bagian atom yang dapat bergerak bebas adalah elektron. Jumlah elektron yang mengalir per satuan waktu disebut kuat arus

listrik. Meskipun yang bergerak adalah elektron, tetapi definisi

arus listrik konvensional adalah dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga arah arus listrik konvensional berlawanan dengan arah elektron.

Pada pertemuan ini siswa diajak melakukan pengukuran besarnya kuat arus dan tegangan, serta bagaimana hubungan kedua besaran tersebut yang memenuhi hukum Ohm.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

a) Siswa dapat menjelaskan pengertian kuat arus listrik dan membandingkan arahnya dengan arah elektron.

b) Siswa dapat menentukan hubungan kuat arus dan sumber tegangan melalui hukum Ohm.

2) Kegiatan Pembelajaran a) Pendahuluan

Guru menyalakan lampu ruangan dan menjelaskan bagaimana mekanisme secara kelistrikan sehingga lampu dapat menyala. Penjelasan akan lebih konkret jika menggunakan visualisasi PhET, sehingga siswa menangkap visualisasi gerak elektron. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini.

b) Inti

Guru menjelaskan cara membaca skala alat ukur listrik voltmeter dan amperemeter, serta cara merangkainya. Melalui demonstrasi, guru merangkai baterai dan lampu hingga menyala. Guru memasang voltmeter untuk mengukur beda potensial pada lampu dan memasang amperemeter untuk mengukur kuat arus yang melewatinya. Siswa diminta bergantian membaca dan mencatat penunjukan skala sesuai arahan guru. Guru meminta siswa menambah jumlah baterai pada rangkaian tersebut dan mengulangi langkah pengukuran beda potensial dan kuat arus serta mencatat hasilnya seperti langkah sebelumnya. Siswa menambah lagi satu baterai dan mengulangi langkah tersebut. Siswa mencatat hasil pembacaan voltmeter dan amperemeter pada tabel seperti di bawah ini.

Tabel 1.3. Hasil Pembacaan Voltmeter dan Amperemeter

Selanjutnya, siswa diminta menyimpulkan berdasarkan kecenderungan data dalam tabel serta merumuskan hubungan antara beda potensial dan kuat arus pada suatu rangkaian.

c) Penutup

Siswa diminta memantapkan pemahamannya tentang pengertian arus listrik, kuat arus listrik, arah arus listrik,

Jumlah

Baterai PenunjukanVoltmeter AmperematerPenunjukan

1 2 3

dan arah gerak elektron dalam suatu rangkaian listrik. Siswa juga diminta memantapkan hubungan beda potensial dan kuat arus sesuai hukum Ohm.

3) Alat, Bahan dan Media Pembelajaran

• Alat: bola lampu dengan spesifikasi yang diberi tegangan

hingga 4,5 volt beserta pegangannya, 3 baterai beserta pegangannya, 2 potong kabel beserta penjepit buaya, voltmeter, dan amperemeter.

• Media: PhET listrik dinamis 4) Sumber Belajar

Buku siswa dan internet

4. Pertemuan III: Rangkaian Seri dan Paralel (2 JP)

a. Materi untuk Guru

Pembelajaran pada pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman praktek kepada siswa tentang rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri, setiap komponen dalam rangkaian tersebut akan dilewati arus listrik dengan kuat arus sama, tidak dipengaruhi posisi komponen dekat atau jauh dari sumber listrik. Pada rangkaian paralel, setiap komponen yang dirangkai paralel memiliki beda potensial (tegangan) yang sama. Pada rangkaian seri, arus listrik mengalir dalam satu jalur rangkaian, maka jika salah satu komponen putus atau ada bagian yang terbuka, maka komponen atau bagian lain tidak akan dilalui arus listrik.

Rangkaian paralel memiliki banyak jalur, maka jika salah satu jalur terbuka, arus listrik masih dapat melalui jalur lain yang tertutup.

Rangkaian seri dan paralel digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kebutuhan. Sekring di rumah-rumah dipasang seri terhadap semua beban (peralatan listrik) sehingga jika terjadi konsleting listrik, sekring akan putus atau terbuka, semua aliran arus listrik dari PLN berhenti dan tidak menimbulkan kerusakan atau kebakaran.

Rangkaian lampu antar kamar atau antar ruangan di rumah-rumah dirangkai secara paralel sehingga ketika satu lampu dimatikan tidak menyebabkan matinya lampu di ruangan yang lain. Siswa perlu mengenali pemasangan rangkaian seri dan paralel yang lain dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

a) Siswa dapat membuat rangkaian seri dan paralel.

b) Siswa dapat membandingkan rangkaian seri dan paralel. c) Siswa dapat menemukan penerapan rangkaian seri dan

paralel dalam kehidupan sehari-hari. 2) Kegiatan Pembelajaran

a) Pendahuluan

Guru memulai pembelajaran dengan menyalakan atau mematikan lampu dalam kelas yang dirangkai seri (biasanya dalam satu kelas, terdapat lebih dari satu lampu yang dirangkai seri). Siswa diminta mengamati. Kemudian guru menyalakan atau mematikan lampu di luar ruangan. Siswa diminta mengamati apakah ketika lampu di luar ruangan dimatikan, lampu dalam kelas juga ikut mati?. Siswa diminta membandingkan peristiwa pertama dan kedua, dan menyampaikan pertanyaan terkait keadaan tersebut. Guru menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini untuk menjawab pertanyaan tentang rangkaian seri dan paralel. b) Inti

Secara berkelompok, siswa diminta menyiapkan peralatan pratikum yang sudah dibawa dari rumah (atau disiapkan sekolah), yaitu 2 baterai beserta tempatnya, 4 bola lampu kecil beserta tempatnya, dan 7 potong kabel yang sudah dilengkapi penjepit buaya. Siswa diminta melaksanakan kegiatan praktek sesuai Kegiatan Penyelidikan 2, dan mencatat hasilnya secara cermat dan jujur. Setelah selesai, salah satu kelompok presentasi, kelompok lain menanggapi. Guru mengarahkan diskusi hingga diperoleh pemahaman tentang karakteristik rangkaian seri dan paralel. Siswa dibimbing untuk memahami persamaan hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel dan mengerjakan soal penggunaan matematika pada buku siswa.

c) Penutup

Siswa dibimbing untuk menemukan jawaban pertanyaan pada kegiatan motivasi. Siswa diminta

mengidentifikasi rangkaian seri dan paralel yang lain

3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran

Alat dan bahan yang digunakan berupa 2 baterai beserta tempatnya, 4 bola lampu kecil beserta tempatnya, dan 7 potong kabel yang sudah dilengkapi penjepit buaya.

4) Sumber Belajar Buku siswa

5. Pertemuan IV: Energi dan Daya Listrik (2 JP)

a. Materi untuk Guru

Pembelajaran ini untuk memahamkan siswa tentang energi listrik dan daya listrik. Daya merupakan energi per satuan waktu. Besarnya energi listrik yang diperlukan dipengaruhi oleh besarnya daya alat listrik yang digunakan dan waktu penggunaan alat tersebut. Siswa perlu dipahamkan bagaimana menghemat energi listrik dengan memperhatikan dua variabel diatas.

Perlu disadarkan bahwa energi listrik diproduksi dengan biaya besar dan setiap penggunaannya juga memerlukan biaya besar, sehingga perilaku hemat energi sangat dianjurkan.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

a) Siswa dapat mengenali besaran daya setiap alat listrik yang digunakan.

b) Siswa dapat menghitung besarnya energi listrik yang diperlukan suatu alat listrik tertentu.

c) Siswa mampu mengusulkan perilaku hemat energi listrik. 2) Kegiatan Pembelajaran

a) Pendahuluan

Guru menyalakan lampu yang dayanya berbeda. Siswa diminta menyampaikan hasil pengamatannya dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Guru

menunjukkan spesifikasi lampu-lampu tersebut, misalnya

15W-220V dan menanyakan kira-kira apa maknanya?. Siswa diminta menjawab tetapi jawabannya ditampung saja dan akan dikuatkan setelah kegiatan inti.

b) Inti

Guru menyampaikan bahwa setiap peralatan listrik

selalu dilengkapi spesifikasi daya dan tegangan listrik

dan menjelaskan informasi yang ada terutama berkaitan dengan besaran-besaran listriknya. Guru memberikan penekanan bahwa jika sumber tegangannya lebih kecil

dari spesifikasi, maka dayanya tidak maksimal. Jika sumber tegangannya lebih tinggi dari spesifikasi, maka

peralatannya akan rusak. Guru mendeskripsikan persamaan E = P x t beserta satuannya dan membahas contoh perhitungan energi listrik dari beberapa alat listrik, sebagaimana disajikan contoh dalam buku siswa.

Kemudian siswa diminta mengerjakan soal Penggunaan Matematika nomor 9. Siswa juga diminta mengerjakan soal-soal Uji Kompetensi yang lain dan dibahas poin-poin yang penting sesuai kondisi waktu yang tersedia.

c). Penutup

Salah satu siswa diminta menyampaikan penjelasan hubungan antara daya dan energi listrik serta menjelaskan

kembali tulisan spesifikasi pada lampu: 15W-220V yang

sebelumnya dibahas pada kegiatan awal. Siswa diminta mengerjakan tugas proyek pada Buku Siswa dan hasilnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran Media: perbesaran gambar 3.8

4) Sumber Belajar Buku siswa

6. Pertemuan V: Kemagnetan (2 JP)

a. Materi Untuk Guru

Dari segi materi, pertemuan ini meliputi: 1) Gejala kemagnetan

2) Kutub magnet

3) Medan magnet dan garis gaya magnet 4) Kemagnetan bumi dan kompas.

Untuk diketahui guru: magnet selalu memiliki dua kutub. Penamaan kutub utara dan selatan itu hanya label, namun nama itulah yang disepakati. Jika digantung bebas, kutub utara selalu menunjuk arah utara, dan sebaliknya.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

b) Siswa dapat menentukan kutub magnet berdasarkan interaksi dengan magnet yang kutubnya telah diketahui. c) Siswa dapat menggambarkan garis-gaya magnet.

d) Siswa dapat menggunakan kompas. 2) Kegiatan Pembelajaran

a) Pendahuluan

Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi siswa tunjukkanlah magnet. Mintalah mereka untuk “bermain-main” dengan magnet, kemudian latih kosakata magnet. Sampaikan tujuan pembelajarannya.

b) Inti

Mintalah siswa menyelidiki gaya terkuat pada magnet (Kegiatan BS) dan mendiskusikan hasilnya, untuk ke konsep kutub magnet. Latih siswa dalam memaknai kosakata “kutub magnet” dengan menunjukkan letaknya. Lanjutkan dengan kegiatan menyelidiki interaksi antar kutub magnet dan mendiskusikan hasilnya. Perkuat makna “kutub senama tolak menolak” dan “kutub tak senama tarik-menarik”.

c) Penutup

Lakukan refleksi serta penugasan mandiri: Soal-soal

uji kompetensi yang bersesuaian. 3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran

a) Alat dan Bahan: magnet dan penjepit kertas

b) Media: tayangan kosa kata (magnet, kutub, tarik menarik, tolak menolak) dan gambar bendanya

4) Sumber Belajar

a) Buku pegangan bagi siswa

b) Sumber lain yang relevan (misalnya internet)

7. Pertemuan VI-VII: Medan Magnet dan Pembuatan Magnet (4 JP)

a. Materi Untuk Guru

Pertemuan V dimaksudkan terutama untuk melatihkan kepada siswa tentang kegunaan kompas dan cara membuat magnet. Untuk diketahui guru: Kutub Utara Magnet Bumi tidak persis terletak di kutub selatan. Demikian juga, Kutub Selatan Magnet Bumi tidak persis terletak di kutub utara. Inilah yang membuat jarum kompas tidak tepat menunjuk arah utara selatan. Anda bisa mendiskusikan hal ini dengan siswa Anda.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

a) Siswa dapat menggambar garis gaya magnet.

b) Siswa dapat menentukan interaksi magnet yang digantung bebas dengan kutub magnet bumi.

c) Siswa dapat memanfaatkan kompas sebagai penunjuk arah. d) Siswa dapat membuat magnet.

2) Kegiatan Pembelajaran a) Pendahuluan

Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi siswa, tayangkan/tunjukkan kompas, geser-geser kompas, dan mintalah siswa untuk mengamati bahwa jarum kompas tetap menunjuk arah tertentu. Beri kesempatan siswa untuk mengakuisisi kosakata “kompas” dan perkuat maknanya.

b) Inti

Mintalah siswa melakukan kegiatan menggambar garis gaya magnet secara kooperatif. Beri bantuan secukupnya. Mintalah siswa bertanya jika ada yang tidak dipahami. Selanjutnya, mintalah siswa untuk menganalisis data yang dikumpulkan, kemudian menarik simpulan. Doronglah mereka untuk mengomunikasikan hasilnya kepada teman yang lain. Lanjutkan dengan kegiatan membuat magnet. c) Penutup

Lakukan refleksi dan tanya jawab dengan kosakata

yang baru didapat.

3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran

a) Alat dan bahan: magnet, kompas, serbuk besi, kertas, dan benang

b) Media: power point yang berisi kata-kata dan gambar untuk kosakata baru

4) Sumber Belajar a) Buku siswa

b) Sumber lain yang relevan (misalnya BSE IPA CTL dan internet)

8. Pertemuan VIII: Elektromagnet (2 JP)

a. Materi Untuk Guru

tentang gejala kemagnetan di sekitar kawat berarus, atau elektromagnetik, serta contoh pemanfaatannya. Untuk diketahui oleh guru bahwa kekuatan magnet yang berasal dari arus listrik bergantung pada kuat arus dan jumlah lilitan, serta jarak dari kawat. Jika melakukan percobaan ini, yang perlu diingat:

1) kawat penghantar jangan dikupas. 2) perbanyak lilitan, agar arusnya kecil.

3) jika diperlukan, beri hambat geser agar arus tidak terlalu besar.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

a) Siswa dapat menunjukkan gejala elektromagnetik.

b) Siswa dapat menjelaskan pemanfaatan gejala elektromagnetik.

2) Kegiatan Pembelajaran a) Pendahuluan

Tunjukkanlah bel listrik untuk mendapatkan perhatian siswa. Mintalah mereka untuk menekan tombol dan

meraba bel, sehingga mereka mengidentifikasi keterkaitan

adanya listrik dengan pukulan pada bel. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran.

b) Inti

Mintalah siswa untuk melakukan kegiatan membuat elektromagnet dan menguji kekuatannya dalam kelompok kooperatif. Kemudian doronglah siswa untuk mendiskusikan pemanfaatan gejala ini. Gunakan media power point yang menunjukkan kegunaan elektromagnet (memindahkan benda-benda logam dan bel listrik).

c) Penutup

Mintalah mereka membuat tugas proyek: membuat motor listrik sederhana pada pertemuan berikutnya (tunjukkan dengan media power point).

3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran

a) Alat: baterai, kawat berisolasi tipis, paku besar, penjepit kertas, dan penjepit buaya

b) Media: power point tentang skema kegunaan elektromagnet 4) Sumber Belajar

a) Buku siswa

9. Pertemuan IX-XI: Tugas Proyek (6 JP)

a. Materi Untuk Guru

Pertemuan VIII dimaksudkan untuk melatihkan kepada siswa keterampilan dan pemahaman tentang motor listrik.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat membuat motor listrik sederhana. 2) Kegiatan Pembelajaran

a) Pendahuluan

Fokuskan pada tugas proyek dengan menunjukkan kipas, dan media power point tentang motor listrik, serta alat yang digunakan. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran.

b) Inti

Mintalah mereka melakukan kegiatan proyek “membuat motor listrik sederhana”. Mintalah mereka untuk membuat laporan dalam bentuk gambar skema hasil kerja mereka.

c) Penutup

Lakukan refleksi bersama. Sampaikan pertemuan

berikutnya diadakan ulangan harian. 3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran

a) Alat: baterai, kawat berisolasi tipis, magnet, stirofoam, dan gunting

b) Media: power point tentang skema motor listrik 4) Sumber Belajar

a) Buku siswa

b) Sumber lain yang relevan (misalnya BSE IPA CTL dan internet)

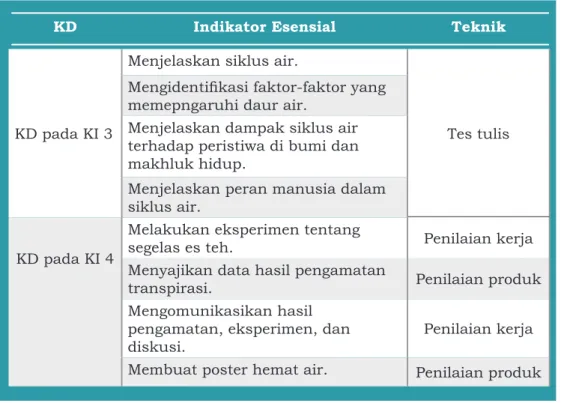

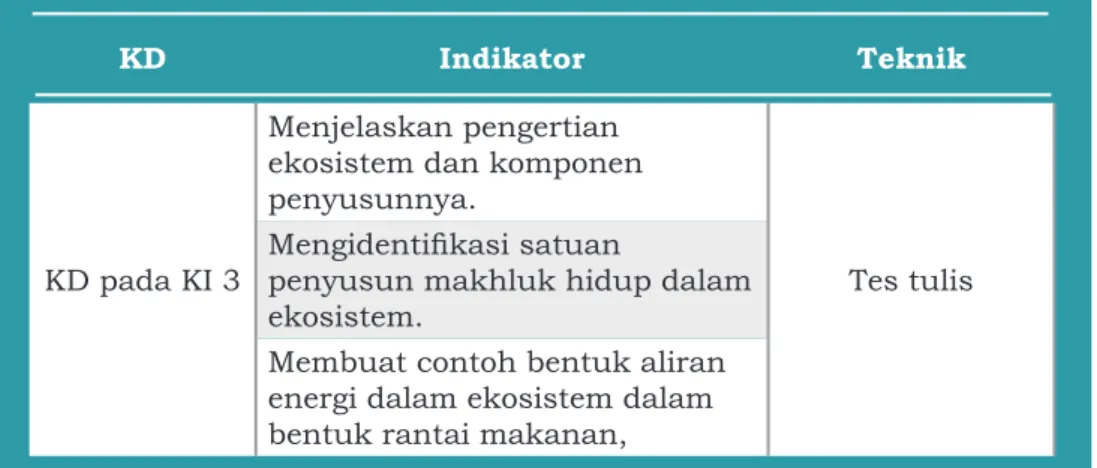

10. Pertemuan XII: Ulangan Harian (2 JP) Tabel 1.4. Penilaian oleh Guru

KD Indikator Esensial Teknik

KD pada KI 3

Mengidentifikasi benda yang bersifat

magnet.

Tes tulis Menentukan kutub magnet

berdasarkan interaksi dengan magnet yang kutubnya telah diketahui.

KD Indikator Esensial Teknik

Menggambar garis gaya magnet.

KD pada KI 3

Menentukan interaksi magnet yang digantung bebas dengan kutub magnet bumi.

Tes tulis Menunjukkan gejala elektromagnetik.

Menjelaskan pemanfaatan gejala elektromagnetik.

Memanfaatkan kompas sebagai penunjuk arah.

Membuat magnet.

Membuat motor listrik sederhana.

Bentuk Komunikasi dengan Orangtua

Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali:

a. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas siswa.

b. Berikan informasi secepatnya bilamana anaknya bermasalah dalam belajar IPA di kelas.

Catatan: Instrumen penilaian lihat Petunjuk Umum Pembelajaran IPA.

KUNCI JAWABAN UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda 1. B 2. B 3. B 4. C 5. C1. Benda bersifat netral jika jumlah proton dan elektron yang dimiliki sama; benda bermuatan negatif jika benda tersebut mendapatkan tambahan elektron; dan benda disebut bermuatan positif jika benda tersebut kehilangan elektron.

2. Benda-benda yang bermuatan sejenis akan tolak-menolak jika didekatkan, sedangkan jika muatannya berlawanan akan tarik-menarik jika didekatkan.

3. Terdapat sumber tegangan dan membentuk rangkaian tertutup.

4. Rangkaian lampu teras dengan lampu kamar dirangkai paralel, rangkaian sekring seri terhadap semua rangkaian di rumah.

5. Tiga faktor yang memengaruhi besarnya energi listrik: 1) daya alat, 2) lamanya penggunaan alat, dan 3) jumlah alat yang digunakan.

1. Karena memiliki jarak terdekat dengan awan dibandingkan benda-benda lain di sekitarnya, sehingga berpeluang besar terkena petir.

2. Karena balon setelah digosok menjadi bermuatan listrik dan menyebabkan rambut kucing terinduksi sehingga menjadi berdiri.

Esai

3. Penangkal petir terbuat dari bahan konduktor listrik yang baik, biasanya ujungnya platina atau tembaga, termasuk kabelnya yang disambung ke tanah (ground), maka rumah yang memiliki penangkal petir akan menyediakan jalan petir untuk mengalir ke tanah tanpa merusak peralatan yang digunakan.

4. B: S, C: S, D: U, E: S, F: U 5.

6. Jarum kompas tarik menarik/tolak menolak dengan kutub bumi, yang ada di utara dan selatan.

7.

Membuat magnet dengan cara menggosok

8.

Membuat magnet dari arus listrik 9.

Membuat motor listrik

Diketahui: P n

1 = 20 W; P2 = 50 W; t 1 = 8 jam; t 2= 4 jam; 1 = 5; n2 = 1; 1 bln = 30 hari

Ditanya: Jumlah energi listrik dan harga listrik Jawab:

E = P x t

= [(5 x 20 x 8) + (1 x 50 x 4)] x 30 = 30 kWh

Harga listrik = 30 kWh x Rp. 1000/kWh = Rp. 30.000,-

BAB

2

SIKLUS

AIR

pixabay.com pixabay.com

Bab 2

Siklus Air

A. PengantarPembelajaran pada bab ini membelajarkan siswa bagaimana tersedianya air melalui daur air. Setelah mempelajari daur air

siswa dapat menjelaskan definisi daur air, proses terjadinya daur air, dan dampak daur air pada proses yang ada di bumi

dan makhluk hidup. Kepada siswa juga dilatihkan kegiatan melakukan percobaan sebagai bentuk model bagaimana tersedianya air dan juga keterampilan mengamati.

Model pembelajaran yang sebaiknya digunakan ialah model pembelajaran Discovery Inquiry, Problem Based Learning,

dan Project Based Learning yang dikolaborasikan dengan model diskusi atau kooperatif dimana siswa diberi pengantar

untuk mendorong motivasi belajar siswa. Selanjutnya,

siswa diarahkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan melakukan berbagai aktivitas seperti observasi dan eksperimen

melalui proses bekerja dalam kelompok, maupun presentasi

dan diskusi dengan Bapak/Ibu guru.

Selama proses pembelajaran diharapkan Bapak/Ibu guru dapat mendorong sikap ilmiah siswa untuk mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang daur

air, serta menerapkan sikap teliti, tekun, jujur, disiplin, dan

tanggung jawab dalam melakukan pengamatan/percobaan serta dalam mewujudkan aktivitas sehari-hari. Bapak/Ibu

guru dapat menggunakan fitur kolom “Ayo Lakukan” dan “Ayo Kita Amati” untuk mendorong sikap siswa dalam pembelajaran di kelas. Bapak/Ibu guru juga dapat menggunakan fitur kolom “Tahukah Kamu” untuk mendorong motivasi siswa

dalam belajar serta motivasi untuk berperilaku ilmiah dalam kehidupan sehari-hari.

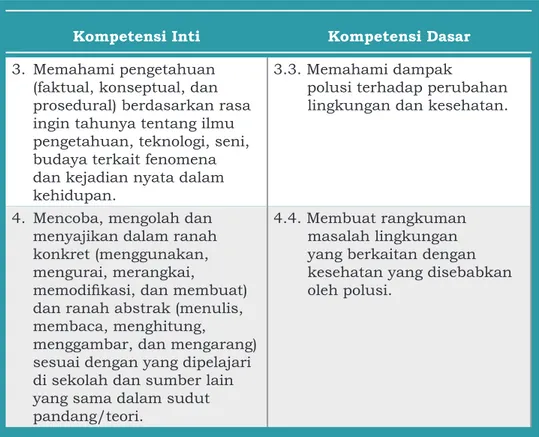

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Tabel 2.1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

3. Memahami pengetahuan

C. Pembelajaran pada Topik Siklus Air

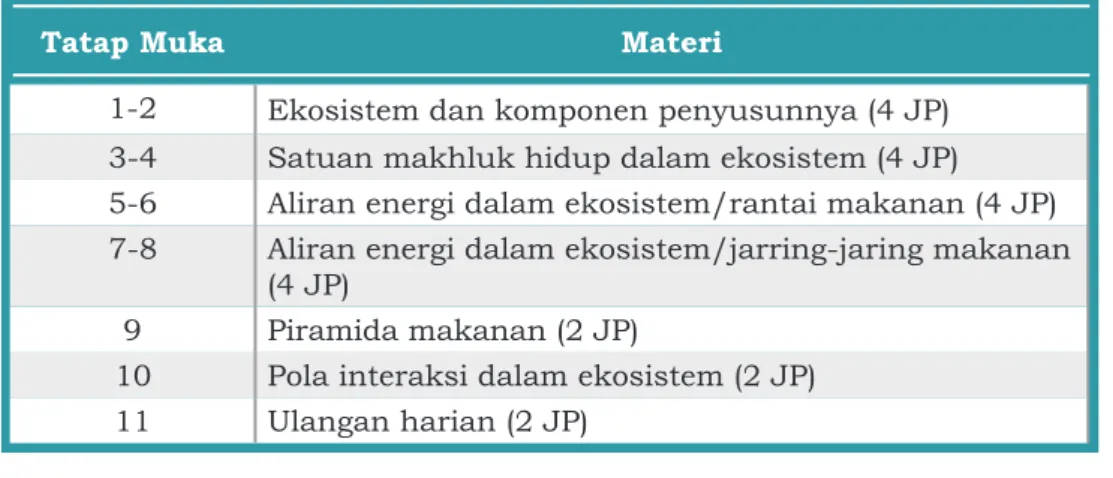

1. Alokasi Waktu dan Subtopik

Pembelajaran dan penilaian topik Siklus Air memerlukan 20 jam pelajaran atau 10x tatap muka (dengan asumsi 2 jam pelajaran/JP per minggu) dan 2 JP tes. Pengorganisasian JP tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Alokasi Waktu dan Subtopik

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni,

budaya terkait fenomena dan kejadian nyata dalam kehidupan.

peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup.

4. Mencoba, mengolah dan

menyajikan dalam ranah

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,

menggambar, dan mengarang)

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

4.1 Membuat bagan tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup.

Tatap Muka Materi

1-2 Pendahuluan (4 JP)

3 Pengertian siklus air (2 JP) 4-6 Terjadinya siklus air (6 JP)

7 Faktor-faktor yang mempengaruhi daur air (2 JP) 8 Dampak daur air (2 JP)

9 Peran manusia terhadap siklus air (2 JP) 10 Ulangan harian (2 JP)

2. Pertemuan I: Pendahuluan (4 JP)

a. Materi untuk Guru

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal untuk memudahkan pemahaman kepada siswa tentang daur air. Salah satu aktivitas dalam pertemuan ini adalah percobaan munculnya titik air di luar gelas dari segelas es teh juga genangan air yang ada di nampan tempat es teh tersebut diletakkan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan sikap teliti, tekun, disiplin, dan tanggung

jawab dalam diri siswa selama melakukan pengamatan. Sikap kagum terhadap keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan merupakan sikap yang menjadi tujuan dari kegiatan pengamatan tersebut.

Genangan air tersebut berasal dari udara di sekitar gelas.

Ketika gelas yang dingin tersentuh oleh udara hangat, maka

udara tersebut akan berubah menjadi lebih dingin hingga

membentuk butiran-butiran air. Selanjutnya, butiran-butiran

ini akan menempel di bagian luar gelas dan menetes ke bawah membentuk genangan di atas meja. Air yang berwujud gas

disebut uap air. Ciri khas uap air adalah tidak terlihat, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sejumlah uap air

yang ada di udara disebut dengan kelembaban. b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

a) Siswa dapat melakukan pengamatan tentang model bagaimana air tersedia.

b) Siswa dapat menganalisis data hasil percobaan dan mengomunikasikannya di dalam kelas.

2) Kegiatan Pembelajaran a) Pendahuluan

Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi siswa,

mintalah siswa memperhatikan Gambar 2.1a sumber air terjun dan Gambar 2.1b sungai Musi. Tanyakan kepada mereka dari mana air tersebut berasal. Terimalah semua pendapat dan jawaban siswa.

b) Inti

Tekankan pada siswa tentang pengamatan “Ayo Lakukan”

yang ada di nampan atau meja. Untuk melakukan

kegiatan ini, bagilah siswa menjadi beberapa kelompok

yang menyesuaikan dengan jumlah siswa. Kemudian bimbinglah kepada siswa untuk melakukan percobaan secara bekelompok. Mintalah siswa untuk melakukan pengamatan dan mencatat segala sesuatu yang terjadi pada saat percobaan. Ingatkan siswa untuk melakukan percobaan secara runtut berdasarkan prosedur yang diberikan. Arahkanlah jika siswa mengalami kesulitan. Kemudian mintalah kelompok untuk mengomunikasikan hasil percobaannya dalam kelas. Doronglah siswa agar berani dan santun dalam menyampaikan hasil diskusi dan percobaannya.

c) Penutup

Bersama siswa, buatlah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan serta lakukan refleksi

untuk kembali mendorong perilaku ilmiah siswa agar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran

Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan sesuai

dengan buku siswa yang dijelaskan pada fitur “Ayo Lakukan”.

4) Sumber Belajar a) Buku siswa

b) Sumber lain yang relevan (proses yang terkait yang dapat dicari internet)

3. Pertemuan III: Pengertian Siklus Air (2 JP)

a. Materi untuk Guru

Pertemuan ini dimaksudkan agar siswa dapat mengidentifikasi

pengertian siklus air. b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat mengidentifikasi pengertian siklus air.

2) Kegiatan Pembelajaran a) Pendahuluan

Berikan pengantar untuk menarik perhatian dan memotivasi siswa dengan menunjukkan berbagai macam

sumber air, selain air terjun dan sungai dan menanyakan, “melalui proses apakah air-air pada badan air tersebut tersedia?”.

b) Inti

Dari kegiatan pendahuluan, fokuskan siswa pada

tersedianya air dari bermacam-macam badan air. Mintalah siswa membaca materi pengertian siklus air dan membaca materi pengertian siklus air dengan cara menggarisbawahi konsep penting tentang siklus air. Bila perlu mereka diminta mendiskusikan dengan teman

sebelahnya. Setelah selesai melakukan diskusi, mintalah

beberapa siswa untuk mengomunikasikan pengertian siklus air di depan kelas.

c) Penutup

Bersama siswa, buatlah kesimpulan dan lakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang telah

dilakukan.

3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran

Media yang digunakan berupa gambar berbagai badan air. 4) Sumber Belajar

Buku siswa

4. Pertemuan IV-VI: Terjadinya Daur Air (6 JP)

a. Materi untuk Guru

Siklus air atau dikenal juga dengan siklus hidrologi merupakan suatu siklus (daur) air yang terjadi pada biosfer dari berbagai proses biologis dan geologis. Siklus air digerakkan oleh energi

matahari, yang sebagian terjadi di antara atmosfer dan lautan

melalui penguapan dan juga curah hujan. b. Pembelajaran

1) Tujuan Pembelajaran

a) Siswa dapat menjelaskan proses daur air melalui bagan yang disajikan.

b) Siswa dapat membuat bagan daur air secara sederhana. c) Siswa dapat menyajikan data dan mengomunikasikan

dari hasil percobaan transpirasi. 2) Kegiatan Pembelajaran

a) Pendahuluan

Memberikan pengantar untuk memotivasi siswa

dengan bertanya “Bagaiamakah proses terbentuknya air sehingga air tersedia berlimpah di Bumi?”.

dan untuk meyakinkan jawaban-jawaban tersebut

melalui “kegiatan percobaan transpirasi”.

b) Inti

Mintalah siswa membaca buku siswa pada materi proses siklus air dan menggarisbawahi konsep-konsep penting. Diskusikan konsep-konsep-konsep-konsep penting terkait proses siklus air. Kemudian bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Mintalah kelompok-kelompok tersebut untuk teliti membaca kegiatan melakukan percobaan transpirasi. Bimbinglah

siswa untuk melakukan percobaan. Selanjutnya,

mintalah setiap kelompok mengomunikasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Mintalah siswa atau kelompok lain menanggapi hasil temannya. Berilah umpan balik segera setelah siswa melakukan presentasi hasil percobaannya. Selain

itu, pembelajaran dilakukan dengan menegaskan

kembali tahapan-tahapan proses daur air. c) Penutup

Buatlah kesimpulan bersama siswa tentang aliran

energi dalam ekosistem, serta refleksikan mengenai

segala sesuatu yang terjadi selama pembelajaran.

3) Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran

Media yang digunakan dalam pertemuan ini dapat berupa tanaman dalam pot dan kantung plastik transparan.

4) Sumber Belajar Buku siswa

5. Pertemuan VII: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daur Air (2 JP)

a. Materi untuk Guru

Pertemuan ini dimaksudkan agar siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi daur air. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya siklus

air, yaitu sinar matahari dan suhu yang juga akan

mempengaruhi cepat atau lambatnya evaporasi. Faktor lain yang berpengaruh adalah berkurangnya tumbuhan karena penggundulan hutan dan pembangunan jalan