PERBAIKAN PAKAN DAN PENGGUNAAN HORMON PADA

SAPI INDUK UNTUK MENGHASILKAN PEDET KEMBAR

DI JAWA TIMUR

(Improvement of Feed Quality and Hormonal Treatment on Cows to

Produce Twin Calves in East Java)

DINI HARDINI1,A.MUALIF1,ISWATI2danRIYANTO2

1Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, Jl. Raya Karangploso Km. 4, Malang 65101 2Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Malang, Jl. Dr. Cipto 144 A, Bedali, Lawang, Malang

ABSTRACT

The identification survey 2009 of twinning cow in East Java showed that most of cows were under feeding of below standard in quality and quantity. Super ovulation technique using Pregnant Mare Serum Gonadotrophine (PMSG) was used to produce twinning calf. The research was aimed to find out method to produce twinning calf. Fifteen of healthy, no reproductive failure, a normal reproduction tract and had given birth once and had a 5 – 7 SKT score of PO (Peranakan Ongole) cows were used. The method applied were: (1) supplementation of soybean waste (I), soybean meal (II), combination of supplementation of soybean waste and PMSG (III), supplementation of soybean meale and PMSG (IV) and control feed (no treatment). Each treatment using 3 cows as repetition; ( 2) Feed supplementation was done for 2 oestrus period (2 × 21 days); (3) Hormone application according to brochuse standard; (4) CL (corpus luteum) palpation was done after 19 days post AI; (5) Blood sampling for progesterone hormone analysis was done on day 0.19 , and 45 post AI; (6) Sperm quality test. The parameter calculated were: oestrus time of cow, AI timing, amount of CL (corpus luteum), and blood progesteron of cow. The data was tabulated and analyzed using descriptive analysis and Anova test. Result showed that: (1) some of cow need more than 1 time AI due to no weaning period yet (although the calf > 3 months) causing silent heat; (2) the sperm quality was normal with viability > 70% and normal sperm > 90%; (3) the highest CL was found on phytohormone + hormone combination treatment, CL amount 1.66 s/d 2.00, followed by feed treatment (soybean waste and soybean meal), with CL amount 1.33 and the tlowest on control, with CL 1.00; (4) feeding a phytohormone treatment could improve the twinning calf probability (CL amount: 1.33). Based on the result, it wasconcluded that: (1) feed containing phytohormone can improve probability of twinning calve (CL amount 1.33); (2) Treatment both of feed and hormonal was a highest probability to produce twinning calves (CL amount 1.67 – 2) and supported by higher blood progesteron concentration compared to the feed treatment only.

Key Words: Feed, Hormone, Twinning Calf

ABSTRAK

Hasil survei identifikasi sapi kembar di Jawa Timur tahun 2009 menunjukkan bahwa selama ini sapi potong induk mendapatkan pakan masih jauh dari standar kebutuhan baik mutu maupun jumlahnya. Teknik superovulasi dengan hormon PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotrophine) merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pedet kembar. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari kombinasi pakan dan atau pemberian hormon PMSG guna menghasilkan pedet kembar. Materi yang digunakan adalah 15 ekor induk sapi PO (peranakan ongole) yang sehat tidak memiliki riwayat penyakit reproduksi, saluran reproduksi normal, pernah beranak minimal 1 kali dan memiliki SKT 5 – 7 . Metode yang dilakukan: (1) Perlakuan pakan ampas tahu (I), pakan bungkil kedelai (II), pakan ampas tahu + hormon (III), pakan bungkil kedelai + hormon (IV) dan kontrol (tanpa perlakuan). Pada masing- masing perlakuan digunakan 3 ekor sapi yang juga sebagai ulangan; (2) Aplikasi pakan selama 2 periode estrus (21 hari × 2); (3) Aplikasi hormon sesuai metode standar yang ditetapkan; (4) Pemeriksaan CL (corpus luteum) dilakukan pada hari ke-19 setelah IB; (5) Pengambilan darah untuk analisis progesteron dilakukan pada hari ke H-0, H-19, dan H-45 pascapelaksanaan IB; (6) Uji kualitas sperma. Parameter pengamatan: waktu birahi induk, saat IB, jumlah CL (corpus luteum), dan kadar hormon progesteron darah induk. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa: (1) Perlu dilakukan pengulangan IB pada beberapa sapi induk karena saat di IB dalam kondisi menyapih (walaupun telah berusia > 3 bulan) menyebabkan tanda estrus tidak

jelas (silent heat) sehingga waktu estrus terlewati; (2) Kualitas sperma IB baik dengan nilai viabilitas > 70% dan kenormalan > 90%; (3) Pemeriksaan CL tertinggi pada perlakuan pakan fitohormon + hormon yaitu dengan jumlah CL 1,66 s/d 2, kemudian perlakuan pakan fitohormon (ampas tahu atau bungkil kedelai) dengan jumlah CL 1,33 dan terakhir kontrol dengan jumlah CL 1; (4) Pemberian pakan berfitohormon dapat meningkatkan peluang terjadinya kelahiran pedet kembar (jumlah CL 1,33); (5) Pemberian pakan dan hormon paling tinggi berpeluang untuk menghasilkan pedet kembar (jumlah CL 1,67 s/d 2,0). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Pemberian pakan berfitohormon dapat meningkatkan peluang terjadinya kelahiran pedet kembar (jumlah CL 1,33); (2) Pemberian pakan dan hormon paling tinggi berpeluang untuk menghasilkan pedet kembar (jumlah CL 1,67 s/d 2), ditunjukkan dengan kadar progesteron darah yang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan pakan saja.

Kata Kunci: Pakan, Hormon, Sapi Kembar

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam usaha peternakan sapi potong dalam negeri adalah masih tingginya proporsi daging maupun sapi bakalan yang berasal dari impor dalam memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Saat ini Indonesia baru berhasil menyediakan 256,8 ribu ton (2006) atau sekitar 72% dari kebutuhan, sehingga terdapat kekurangan sebesar 100 ribu ton (28%). Kekurangan tersebut harus dipenuhi dari impor, berupa ternak bakalan dan daging sapi, bahkan pada tahun 2015 proporsi impor akan meningkat menjadi 50% (DEPTAN, 2007).

Permasalahan yang dihadapi pada usaha sapi potong rakyat adalah performans reproduksi yang relatif rendah. Kondisi manajemen peternakan sapi potong di tingkat peternakan rakyat secara tradisional diduga juga menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan reproduktivitas sapi potong. Performans reproduksi yang rendah ini secara umum tercermin dari panjangnya jarak beranak, jumlah kelahiran anak per tahun rendah, service perconseption tinggi dan rendahnya fertilitas induk.

Penanganan untuk mengatasasi masalah tersebut, pemerintah mencanangkan program swasembada daging sapi yang tertuang dalam Peratutan Menteri Pertanian Nomor: 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Upaya lain yaitu program peningkatan populasi melalui teknologi “twinning” dari Kementerian Pertanian yang dimulai sejak tahun 2009. Meskipun telah diestimasikan secara matematik, bahwa dengan meningkatnya twinning rate dalam suatu populasi sapi potong

induk akan lebih meningkatkan efisiensi produksi populasi sapi potong yang bersangkutan, akan tetapi sebenarnya terdapat beberapa potensi masalah yang lebih merugikan secara ekonomis dengan kejadian beranak kembar pada induk sapi potong. Pro dan kontra terhadap teknologi twinning masih diperlukan penelitian dan pengkajian lebih jauh sebelum teknologi ini direkomendasikan kepada pihak pengguna.

Guna lebih mengakselerasi peningkatan populasi ini perlu kiranya dilakukan upaya terobosan alternatif melalui upaya peningkatan persentase/frekuensi beranak kembar (twinning birth rate) dalam populasi sapi potong, termasuk di Jawa Timur. Hasil studi telah dapat mengestimasikan, bahwa efisiensi produksi sapi potong meningkatkan sekitar 24% apabila twinning rate > 40% (GUERRA-MARTINEZ et. al., 1990 dikutip ECHTERNKAMP and GREGORY, 2002). Beberapa cara dapat dilakukan agar sapi induk dapat menghasilkan anak (pedet) kembar, salah satunya adalah teknik superovulasi yaitu mengkondisikan induk dalam 1 kali ovulasi menghasilkan lebih dari 1 sel telur (ovum) yang masak. Dalam pelaksanaannya superovulasi dapat dilakukan dengan bantuan hormon misalnya PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotrophine) atau FSH (Folicle Stimulating Hormone).

Pada kelahiran kembar terdapat lebih dari satu anak sekelahiran. Kelahiran kembar kadang-kadang banyak terjadi pada hewan unipara/monotoksa (ovarium melepaskan satu ovum sewaktu ovulasi). Kejadian ini lebih sering pada domba dari pada sapi. Kelahiran kembar pada domba/kambing 60 – 70%, sebagian besar disebabkan karena status nutrisi pada saat ovulasi selain karena keturunan. Sedangkan kejadian pada sapi sekitar 0,5 – 4% (SASONGKO, 2008). Kebuntingan kembar

selama ini adalah kembar dua yang di posisikan di masing-masing kornu uterus kanan dan kiri (BASYIR, 2009). Kelahiran sapi kembar ini tentunya sangat bermanfaat terhadap peningkatan populasi sapi di Indonesia. Sapi kembar ini berpeluang meningkatkan ketersedian daging dan produksi sapi di Indonesia. Jadi, teknologi kelahiran sapi kembar dapat dijadikan upaya terobosan untuk pencapaian program populasi satu juta ekor sapi tahun 2013. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi terutama melalui penerapan bioteknologi atau mengembangkan teknologi praktis dan praktek-praktek manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi reproduksi. (BASYIR, 2009). Penelitian ini bertujuan menghasilkan pedet kembar dengan cara melakukan perbaikan kualitas pakan dan atau pemberian hormon PMSG.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari – Nopember 2010, di desa Gondangsuko, desa Randuagung, kecamatan Singosari serta desa Wonorejo dan Turirejo, kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Materi penelitian yang digunakan adalah 15 ekor sapi induk hasil seleksi yang memiliki: 1. Skor kondisi tubuh (SKT) dengan nilai:

5 – 7 (NICHOLSON dan BUTTERWORTH, 1986).

2. Kondisi tubuh terutama saluran reproduksi normal dengan cara diperiksa melalui palpasi rektal.

3. Tidak memiliki riwayat sakit atau gangguan reproduksi. Pernah beranak minimal 1 kali serta status fisiologisnya normal.

Pelaksanaan penelitian

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan, masing-masing perlakuan menggunakan 3 ekor sapi induk sebagai ulangan.

2. Pemberian obat cacing dilakukan per oral pada awal pengkajian untuk mengobati dan menghindari materi pengkajian dari gangguan cacing yang akan mempengaruhi

kondisi fisiologis dan metabolisme tubuh ternak.

3. Pemberian garam 2 sendok makan dan mineral 1 sendok makan per ekor rutin setiap hari.

4. Pemberian rumput lapang sebanyak 30 kg/ekor setiap hari sebagai pakan basal. 5. Pemberian pakan berfitohormon (ampas

tahu dan bungkil kedelai) diberikan selama 2 kali siklus birahi (42 hari).

6. IB (Inseminasi Buatan) dilakukan 2 kali (10 jam setelah tanda awal birahi, kemudian 5 jam kemudian) dengan dosis dobel (kiri dan kanan).

7. Test untuk mengetahui kebuntingan dilakukan dengan palpasi rektal dilakukan pada umur < 2 bulan kebuntingan.

8. Sampling darah dan analisis kadar hormon progesteron saat hari ke 19 dan 45 hari setelah IB.

9. Pemberian hormon PMSG dengan metode terdapat pada Gambar 1.

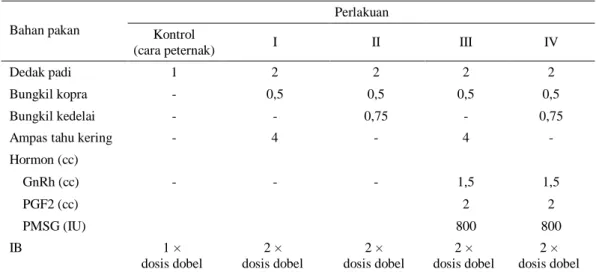

HARDINI (2010) menyatakan bahwa pemberian pakan untuk sapi induk masih jauh dari kebutuhan standar normal (PK = 471 s/d 566,05 g/ekor/hari; TDN = 1,04 s/d 2,04 kg/ekor/hari). Demikian pula jenis pakan yang diberikan terbatas pada rumput lapang, jerami dan dedak. Untuk itu program perbaikan pakan yang akan diberikan pada sapi induk terdapat pada Tabel 1.

Parameter yang diamati

1. Jumlah CL (corpus luteum) pada hari ke 19 setelah IB melalui palpasi rektal.

2. Kadar progesteron darah (ng/ml) dengan

menggunakan metode Enzyme

Immunoassay Test Kit Catalog Number: 4S00121, dilakukan sesaat sebelum dilakukan injeksi hormon (H0), hari ke-19 dan hari ke-45 setelah IB.

3. Kualitas sperma.

Analisis data

Data hasil ditabulasikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dan uji perbandingan untuk masing-masing parameter.

Tabel 1. Perlakuan pemberian pakan (kg/ekor/hari) dan hormon pada sapi induk berpotensi beranak kembar Perlakuan

Bahan pakan Kontrol

(cara peternak) I II III IV

Dedak padi 1 2 2 2 2

Bungkil kopra - 0,5 0,5 0,5 0,5

Bungkil kedelai - - 0,75 - 0,75

Ampas tahu kering - 4 - 4 -

Hormon (cc) GnRh (cc) - - - 1,5 1,5 PGF2 (cc) 2 2 PMSG (IU) 800 800 IB 1 × dosis dobel 2 × dosis dobel 2 × dosis dobel 2 × dosis dobel 2 × dosis dobel *) Kandungan nutrisi pakan: BK = 88,2%; PK = 15,7%; TDN = 65,3%

GnRH: gonadotrophine hormone; PGF: prostaglandine; PMSG: pregnant mare serum gonadotrophine

Gambar 1. Metode pemberian pakan hormon pada sapi potong induk Hari ke-1 injeksi GnRh 1

Hari ke-8 injeksi PGF

Hari ke-10 injeksi GnRh 2 (24 jam terjadi estrus)

Penyuntikan PMSG pada hari ke-10 berahi

Birahi, IB 2 x (10 jam dari awal, lalu interval 5 jam, dosis dobel)

Kebuntingan kembar Kondisi reproduksi induk normal

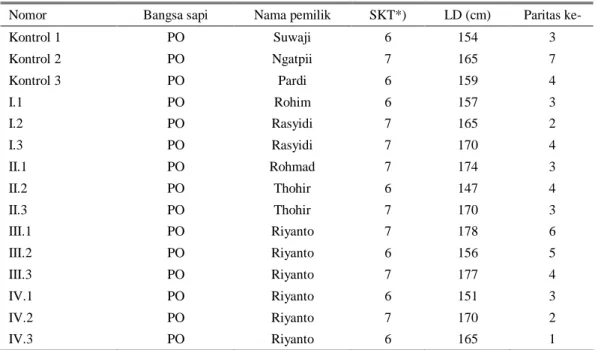

HASIL DAN PEMBAHASAN Pertimbangan pemilihan materi penelitian menggunakan bangsa sapi lokal PO (Peranakan Ongole) berdasarkan hasil survei tahun 2009 menunjukkan bahwa bangsa induk sapi yang melahirkan pedet kembar adalah PO (HARDINI et al., 2009). Selain itu untuk mempertahankan dan mengembangkan sapi lokal yang mulai cenderung kurang disukai peternak, tergantikan dan beralih memelihara bangsa sapi silangan (cross breed). Identitas dan performans sapi induk tertera pada Tabel 2. Hasil pengamatan, ada beberapa materi penelitian yang belum di IB. Hal ini dikarenakan: (1) Waktu pengamatan estrus yang tidak tepat sehingga masa estrusnya terlewat; (2) Sapi menunjukkan estrus diam (silent heat) karena kondisi masih menyusui, walau umur pedetnya sudah > 3 bulan. Pemecahan yang dilakukan: (1) menunggu waktu estrus pada periode berikutnya; (2) meningkatkan kewaspadaan pada masa sapi estrus dan (3) khusus untuk materi dengan aplikasi hormon, dilakukan penyuntikan kembali hormon PGF untuk merangsang sapi estrus kembali. Kualitas semen yang digunakan untuk penelitian ini telah diperiksa dengan hasil seperti pada Tabel 3.

Hasil evaluasi kualitas semen pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kualitas semen yang digunakan cukup baik, sehingga salah satu faktor penyebab gagal/tidak terjadinya kebuntingan yang diakibatkan karena jeleknya kualitas semen dapat ditekan.

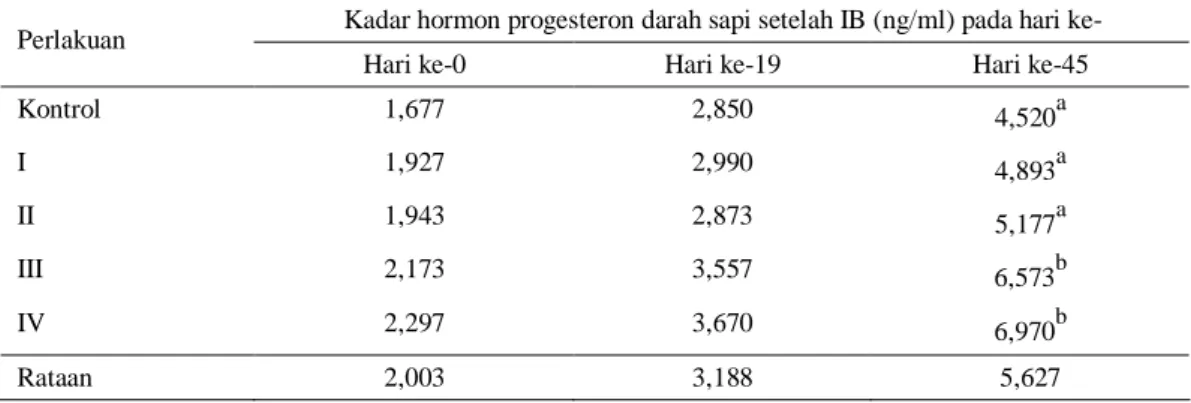

Pemeriksaan CL dilakukan pada hari ke-19 setelah IB dengan cara palpasi rektal, jumlah CL yang dapat dihitung tertera pada Tabel 4. Hasil pemeriksaan CL menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (ns= non significant) antara semua perlakuan, namun demikian terlihat bahwa peluang induk sapi potong memiliki anak kembar pada perlakuan III dan IV yaitu pemberian pakan berfitohormon ampas tahu atau bungkil kedelai yang dikombinasikan dengan pemberian hormon PMSG yaitu 1,67 dan 2. Hal ini terlihat dari adanya CL pada masing-2 sisi kiri dan kanan dan didukung oleh data kadar progesteron darah hari ke-45 setelah IB yaitu berturut-turut 6,573 dan 6,970 ng/ml yang tertera pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan data kadar progesteron darah sapi induk pada 45 hari setelah IB > 4 ng/ml, berarti sapi dalam kondisi bunting. Sapi dapat dikatakan bunting apabila kadar hormon progesteron saat usia kebuntingan 1,5 bulan (> 4 ng/ml), 3 bulan (> 10 – < 25 ng/ml) dan > 3 bulan (> 25 ng/ml) (MAHAPUTRA et al., 1996).

Tabel 2. Identitas dan performans sapi induk materi pengkajian

Nomor Bangsa sapi Nama pemilik SKT*) LD (cm) Paritas ke-

Kontrol 1 PO Suwaji 6 154 3 Kontrol 2 PO Ngatpii 7 165 7 Kontrol 3 PO Pardi 6 159 4 I.1 PO Rohim 6 157 3 I.2 PO Rasyidi 7 165 2 I.3 PO Rasyidi 7 170 4 II.1 PO Rohmad 7 174 3 II.2 PO Thohir 6 147 4 II.3 PO Thohir 7 170 3 III.1 PO Riyanto 7 178 6 III.2 PO Riyanto 6 156 5 III.3 PO Riyanto 7 177 4 IV.1 PO Riyanto 6 151 3 IV.2 PO Riyanto 7 170 2 IV.3 PO Riyanto 6 165 1

Tabel 4. Jumlah CL pada sapi penelitian

Jumlah CL Perlakuan

Kiri Kanan Total

Kontrol 0,67 ± 0,94 0,33 ± 0,72 1,00 ± 0,85 I 1,00 ± 0,52 0,33 ± 0,45 1,33 ± 0,48 II 1,00 ± 1,02 0,33 ± 0,92 1,33 ± 0,98 III 1,00 ± 1,23 0,67 ± 1,10 1,67 ± 1,19 IV 1,00 ± 1,35 1,00 ± 1,15 2,00 ± 1,27 CL: corpus luteum

Tabel 5. Hasil analisis kadar hormon progesteron darah sapi penelitian

Kadar hormon progesteron darah sapi setelah IB (ng/ml) pada hari ke- Perlakuan

Hari ke-0 Hari ke-19 Hari ke-45

Kontrol 1,677 2,850 4,520a I 1,927 2,990 4,893a II 1,943 2,873 5,177a III 2,173 3,557 6,573b IV 2,297 3,670 6,970b Rataan 2,003 3,188 5,627

Analisis kadar progesteron dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Surabaya huruf yang berbeda pada lajur yang sama, berbeda nyata (P < 0,005)

Aplikasi penggunaan hormon pada sapi efektif untuk meningkatkan kadar progesteron darah. Dibandingkan dengan perlakuan non hormon, kadar progesteron darah sapi dengan perlakuan hormon sudah terdeteksi lebih tinggi sejak hari ke-19 setelah pelaksanaan IB dan semakin nyata terlihat perbedaannya pada hari ke-45. Pemberian GnRH untuk memperbaiki kondisi ovarium agar dapat berfungsi secara optimum, sedangkan pemberian PMSG atau FSH bertujuan untuk membuat super ovulasi sehingga setiap kali sapi estrus dapat mengovulasi lebih dari satu sel telur dan sperma dari pejantan dapat membuahi lebih dari satu sel telur (MILVAE et al., 1996).

Selanjutnya MACMILLAN (1983)

menjelaskan bahwa setelah folikel tumbuh karena pengaruh hormon FSH dari pituitari anterior maka sel-sel folikel mampu menghasilkan estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini dalam dosis kecil akan menyebabkan terlepasnya hormon LH. Hormon LH memegang peranan penting dalam

menggertak terjadinya ovulasi. Sisa folikel yang telah mengalami ovulasi akan terbentuk korpus luteum sebagai akibat dari proses luteinasi dari korpus haemoragikum oleh pengaruh hormon LTH, terjadilah pertumbuhan lebih lanjut dari sel-sel tersebut. Tenunan baru akan berubah warna menjadi kuning dan menghasilkan progesteron yang semakin lama akan semakin tinggi pada puncak siklus birahi.

Ovulasi pada sapi terjadi sekitar 10 – 12 jam setelah estrus berakhir, adanya gangguan pada saat ovulasi dapat menyebabkan tidak terjadinya fertilisasi dan atau gangguan perkembangan embrio. Gangguan ovulasi dapat terjadi karena defisiensi atau ketidakseimbangan endokrin dan faktor lainnya.

Peluang terjadinya sapi kembar juga terdapat pada sapi induk yang diberi pakan berfitohormon tanpa pemberian hormon, hal ini dapat disebabkan karena perbaikan pemeliharaan ternak selama pengkajian dengan

adanya pemberian obat cacing, vitamin, mineral serta didukung kondisi kandang dan ternak yang sehat. Beberapa vitamin dan mineral sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme nutrien dan enzim yang maksimal, seperti vitamin A yang salah satu fungsinya untuk diferensiasi seluler dan poliferasi reproduksi serta imun. Demikian pula pada asam folat yang terkandung dalam pakan dapat menjaga/mempertahankan kondisi janin dalam kandungan. Perbaikan kondisi tubuh terutama organ reproduksi ternak akibat pemberian pakan yang lebih baik jumlah dan mutunya.

Pakan berbasis kedelai seperti ampas tahu dan bungkil kedelai diketahui merupakan limbah dari pangan fungsional yang selain secara nutrisi baik untuk kesehatan, juga mengandung zat lain yaitu isoflavonoid dan lignan. Isoflavonoid merupakan senyawa yang berfungsi sebagai anti oksidan dan dikenal sebagai zat anti kanker. Bahan pakan yang berasal dari biji- bijian juga memiliki fitosterol yang merupakan prekursor hormon reproduksi (MURRAY et al., 2003). Bila konsentrasi hormon telah mencapai tingkat yang diperlukan tubuh, maka sejumlah gen yang semula tidak aktif akan mulai berekspresi.

KESIMPULAN

1. Pemberian pakan berfitohormon dapat meningkatkan peluang terjadinya kelahiran pedet kembar (jumlah CL 1,33).

2. Pemberian pakan dan hormon berpeluang paling tinggi untuk menghasilkan pedet kembar (jumlah CL 1,67 s/d 2).

3. Perlu dilakukan pengulangan IB pada beberapa ekor sapi induk karena saat di IB belum kondisi menyapih (walaupun telah berusia > 3 bulan) menyebabkan munculnya tanda estrus tidak jelas (silent heat) sehingga waktu estrus terlewati.

DAFTAR PUSTAKA

DEPTAN. 2007. Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Departemen Pertanian, Jakarta.

BASYIR,A. 2009. Meningkatkan efisiensi reproduksi melalui kelahiran pedet kembar. http://www.vet-indo.com

ECHTERNKAMP, S.E. and K.E. GREGORY. 2002. Reproductive, growth, feedlot, and carcass traits of twin vs single births in cattle. J. Anim. Sci. 80(E. Suppl. 2): E64 – E73. HARDINI, D., M.A. YUSRAN, D.P. SARASWATI, L.

NAHDHIA, M.I. WAHAB, M. MASHURI, SUPANGAT dan A. ROZAK. 2009. Pemetaan Wilayah Sapi Berpotensi Beranak Kembar di Jawa Timur. Laporan akhir kegiatan Sinergi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian (SINTA), kerjasama Badan Litbang Pertanian dengan Menteri Negara Ristek dan Teknologi Republik Indonesia.

HARDINI, D. 2010. The Nutritional Status of Twinning Birth Cow in East Java. Proc. of International Seminar of Animal Production in Developing Countries in the 21th Century. Universitas Brawijaya, Malang.

HARDINI, D,M.A. YUSRAN, A.H. ARIYANTO, M.A. MUALIF,DALDIRI dan S.KOESSUSIANNA. 2010. Pengkajian Teknologi Reproduksi (Stimulasi hormon, Jarak Beranak 12 Bulan) dan Pakan Lokal (Kelahiran Kembar ≥ 50%) pada Sapi Berpotensi Beranak Kembar di Jawa Timur. Laporan akhir kegiatan kerjasama Badan Litbang Pertanian dengan Menteri Negara Ristek dan Teknologi Republik Indonesia. MAHAPUTRA, L., A. HINTING, S. UTAMA, H.A.

HERMADI,I.MUSTOFA dan P.SRIANTO. 1996. Teknik Pembuatan Embrio Beku, Kembar Identik dan Variabilitasnya dalam Upaya Merintis Pembangunan Bank Embrio Sapi Madura. Laporan penelitian Hibah Bersaing II/3. Ditjen Dikti Depdikbud, Jakarta

MACMILLAN, K.L. 1983. Prostaglandine response in dairy herd breeding programs. J. Vet. 31: 110 – 113.

MILVAE, R.A., S.T. HINCKLY, and J.C. CARLSON,

1996. Luteotropic and Luteolytic Mechanism in Bovine Corpus Luteum. J. Theriog. 45: 1327 – 1349.

MURRAY,R.K.,D.K.GRANNER.,P.A.MAYES.,V.M.

RODWELL. 2003. Biokimia Harper, terjemahan oleh ALEXANDER dan A. HARTONO. EGC, Jakarta.

NICHOLSON,M.J. and M.N.BUTTERWOTH. 1986. A Guide to Condition scoring of Zebu Cattle. International Livestock Centre for Africa. Addis BABA. pp. 26.

SASONGKO,W.R. 2009. Sapi bali beranak kembar di nusa tenggara barat. http://ntb.litbang.deptan. go.id/index.php?option=com_frontpage&itemi d=1.