RANCANGAN DASAR ALAT PEMANEN JARAK PAGAR

(Jatropha curcas Linn)

SKRIPSI

SARAH INTAN MUNTE

F14050017

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

BASIC DESIGN OF JATROPHA HARVESTER (

Jatropha curcas

Linn)

Sarah Intan MunteDepartment of Mechanical and Biosystem Engineering, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB

ABSTRACT

Quality and quality of jatropha fruits production is mainly determined by cultivation processes. One of these processes that influences jatropha fruits quality is the harvesting. Nowadays, jatropha harvesting technique in Indonesia is still manually handled, whether by direct picking or by using conventional tools to help pick the fruits. The existing problem in harvesting jatropha fruits is uniformity in the ripeness of the fruits, fruit spread along the ramification, plant height (1-7 m after 2-3 years) and canopy diameter. For the design of the jatropha harvester, one of the factors considered was that jatropha fruits grow on terminal branches which are located around the main trunk. Another factor was the diameter of its canopy, which is 2-2.5 m after 1 year. Due to the flexibility of the branches, the harvesting method chosen was with a combing mechanism. By combing through the branches of the jatropha plant, jatropha fruits will detach then fall, thus allowing them to be collected. The combing mechanism for the jatropha harvester was designed at both sides of the harvester (left and right) with a 45o slope and a 2.5 cm distance between each tooth, considering the diameter of ripe fruits are between 1.5-2.5 cm. By using this method, most of the jatropha harvested were the yellow fruits (ripe) and the brown-to-black fruits (over-ripe). From the preliminary research using a harvester model constructed from bamboo, the fruits harvested consisted of as much as 91.2% of brown and black fruits, 90% of yellow fruits, and 33.4% of green fruits.

SARAH INTAN MUNTE. F14050017. Rancang Dasar Alat Pemanen Jarak Pagar (Jatropha Curcas Linn). Di bawah bimbingan: Tineke Mandang. 2011

RINGKASAN

Tanaman jarak (Jatropha curcas Linn) merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati untuk pembuatan biodiesel sebagai sumber energi alternatif terbarukan (reneweble energy) dan non edible oil. Potensi tanaman jarak yang mudah tumbuh dapat dikembangkan sebagai sumber bahan penghasil minyak bakar alternatif pada lahan kritis memberikan harapan baru pengembangan agribisnis. Sehingga diperlukan serangkaian kegiatan budidaya yang dapat menghasilkan biji jarak dengan kualitas yang baik. Salah satu kegiatan budidaya yang menentukan kualitas biji jarak adalah pemanenan buah.

Tanaman jarak pagar yang ditanam atau tumbuh secara alami yang berasal dari biji mempunyai karakter (1) secara alamiah percabangan (tajuk) yang terbentuk tidak teratur dan tidak produktif, (2) cabang umumnya terbentuk setelah bunga atau buah pertama terbentuk (memiliki 60-70 daun), (3) tinggi pohon mencapai 5-7 m, (4) tunas cabang umumnya terbentuk bersamaan dengan perkembangan reproduktif, (5) bunga muncul pada ujung-ujung pucuk (bunga terminal). Sudut rata-rata cabang primer tanaman jarak pagar adalah 40-45o. Teknik pemanenan buah jarak

yang dilakukan selama ini adalah dengan mengguncang atau memukul dahan berulang-ulang hingga buah terlepas dari dahan atau dengan memetik buah secara langsung dari dahan. Karena tingkat kemasakan buah dalam satu malai (tros) tidak bersamaan sehingga pemanenan yang dilakukan perbuah menjadi tidak efektif untuk luasan panen yang besar.

Besarnya gaya yang dibutuhkan untuk melepas buah dari dahan/cabang sebesar 8.26 N untuk buah yang mentah (berwarna hijau) dan 0.76 N untuk buah yang matang (bewarna cokelat dan hitam). Kelenturan batang jarak yang berumur 4-5 tahun pada batang pucuk sebesar 528.65x106 N/m2, pada percabangan atas sebesar 1018.18x106 N/m2, percabangan bawah sebesar 752.08x106 N/m2, batang tengah sebesar 557.77x106 N/m2 dan batang bawah sebesar 420.94x106

N/m2.

Pada pengujian simulasi dengan model alat pemanen buah jarak yang terbuat dari bambu dengan lebar jari-jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2.5 cm diperoleh persentase pemanenan yang baik adalah dengan kemiringan 45o dimana rata-rata jumlah buah

yang terpanen sebesar 91.2% untuk buah berwarna cokelat dan hitam dan 90% untuk buah berwarna kuning, sedangkan buah yang berwarna hijau (mentah) sebanyak 33.4%. Banyaknya buah berwarna kuning yang terpanen disebabkan karena lebar jari-jari bambu yang dapat menyisir dan memberikan guncangan yang lebih besar ditambah jarak antar jari-jari sisir yang sesuai dengan diameter buah jarak yaitu 1.5-2.5 cm,apabila buah jarak yang sudah matang.

Alat pemanen yang dirancang dalam penelitian ini ditujukan untuk memanen buah jarak yang sudah matang (bewarna kuning dan hitam) untuk mendapatkan hasil minyak yang bagus. Alat yang dirancang dapat meyisir buah jarak sampai ketinggian pohon 2 m dan diameter kanopi (percabangan) 2-3 m. Sisir yang digunakan terbuat dari bahan batangan nylon putih yang memiliki kelenturan tinggi sehingga dapat menyisir tanpa merusak alat dan tanaman. Pengoperasian alat pemanen dilakukan dengan menggandeng alat pada sisi kanan traktor. Dari hasil pengujian kecepatan yang sesuai untuk pemanenan adalah 0.9 km/jam.Alat pemanen jarak pagar memiliki berat 15.06 kg, yang terbuat dari bahan alumunium agar ringan dan memiliki keseimbangan saat dioperasikan pada topografi yang miring maupun lahan yang tidak rata.

RANCANGAN DASAR ALAT PEMANEN JARAK PAGAR

(

Jatropha curcas

Linn)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

pada Departemen Teknik Mesin dan Biosistem,

Fakultas Teknologi Pertanian,

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

SARAH INTAN MUNTE

F14050017

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Judul Skripsi : Rancangan Dasar Alat Pemanen Jarak Pagar (Jatropha curcas Linn) Nama : Sarah Intan Munte

NIM : F14050017

Menyetujui, Pembimbing,

(Prof. Dr. Ir. Tineke Mandang, MS.) NIP 19550524 197903 2 001

Mengetahui, Ketua Departemen,

(Dr. Ir. Desrial, M. Eng.) NIP 19661201 199103 1 004

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul Rancangan Dasar Alat Pemanen Jarak Pagar (Jatropha curcas Linn) adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Maret 2011 Yang membuat pernyataan

Sarah Intan Munte

© Hak cipta milik Sarah Intan Munte, tahun 2011

Hak cipta dilindungiDilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, microfilm, dan sebagainya.

BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan di Medan, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Mei 1987 sebagai anak pertama dari Ir. Sopan Ginting Munte dan Alm Naekta Surbakti. Tahun 1999 penulis lulus dari SD RK Katolik Suka Maju, Deli Serdang dan menyelesaikan studi di SMPN 1 Sunggal, Deli Serdang pada tahun 2002. Selanjutnya penulis lulus dari SMAN 5 Binjai pada tahun 2005 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Tahun 2006, penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Teknik Pertanian IPB. Selama di IPB penulis aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian IPB (2006-2007) sebagai pengurus departemen PSDM dan menjadi koordinator Komisi Pelayanan Khusus di Persekutuan Mahasiswa Kristen (2007-2008). Dalam menyelesaikan studi, penulis juga pernah menjadi asisten Praktikum mata kuliah seperti Praktikum Terpadu Mekanika dan Bahan Teknik (2007-2009). Tahun 2008 penulis melakukan praktek lapangan di Dinas Pertanian Deli Serdang dengan judul “Aspek Keteknikan Pertanian di Wilayah Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian dengan judul “Rancangan Dasar Alat Pemanen Jarak Pagar (Jatropha curcas Linn)” dilasanakan di Laboratorium Lapangan Teknik Mesin dan Budidaya Pertanian sejak bulan Februari 2009 sampai Juli 2010.

Dengan telah selesainya penelitian hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Tineke Mandang, MS selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dalam penelitian dan penulisan skripsi.

2. Dr. Ir. Desrial, M. Eng selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam perbaikan penulisan skripsi.

3. Ir. Sri Mudiastuti. M.Eng selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam perbaikan penulisan skripsi.

4. Dr. Ir. Wawan Hermawan, MS yang telah memberikan bimbingan dalam perbaikan penulisan skripsi.

5. Bapak Parma dan Bapak Wana yang telah membantu selama di Leuwikopo dan memberkan saran.

6. Keluarga tercinta Bapak, adikku Sofia Nesia Putri dan Christin Uli untuk doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan.

7. Teman-teman Teknik Pertanian 42, khususnya Annisa, Dian, Pramuditya, Ruly, Hernandi, Cininta, Jamhuri dan Fandra atas segala bantuan yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian.

8. Teman-teman Arini dan kopelhu, khususnya Isti, Indah, Lia, Nova, Dina, Esther, Tere, Efrat, Mei Yu, Diana, Tui, Bang Benardo, Bang Maryo dan Bang Agus dan sepupuku Reka yang telah memberi dorongan moril selama penyelesaian skripsi.

9. Adik kelompok kecilku (Fitri, Natalina, Septi dan Vera) yang tetap mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

10. Teman-teman 7VIP (Rini, Uni, Surya, Mega, Shavreni dan Purnama) yang selalu mengingatkan agar memberi yang terbaik untuk orang-orang disekitar kita.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik pertanian.

Bogor, Maret 2011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

I. PENDAHULUAN ... 1

A. LATAR BELAKANG ... 1

B. TUJUAN ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

A. JARAK PAGAR (Jatropha Curcas Linn) ... 3

B. PERCABANGAN JARAK PAGAR ... 4

C. SIFAT MEKANIK KAYU ... 6

D. PEMANENAN ... 10

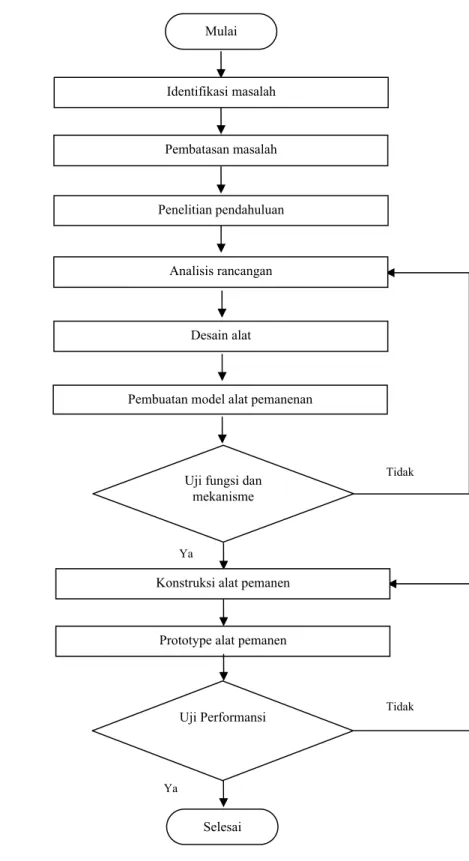

III. METODE PENELITIAN ... 13

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN ... 13

B. BAHAN DAN ALAT ... 13

C. PENDEKATAN RANCANGAN DAN KONSTRUKSI ALAT ... 13

D. UJI KINERJA ALAT ... 14

E. TAHAPAN PENELITIAN ... 14

1. IDENTIFIKASI MASALAH ... 14

2. PEMBATASAN MASALAH ... 15

3. PENELITIAN PENDAHULUAN ... 15

4. ANALISIS RANCANGAN ... 15

5. DESAIN MODEL ALAT PEMANENAN ... 15

6. PEMBUATAN MODEL ALAT PEMANENAN ... 16

7. UJI FUNGSIONAL DAN MEKANISME MODEL ALAT PEMANENAN ... 16

8. KONSTRUKSI ALAT PEMANEN ... 16

9. PROTYPE ALAT PEMANEN ... 16

10. UJI PERFORMANSI ALAT PEMANEN ... 16

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 18

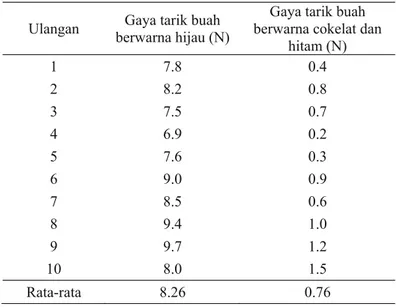

A. PENELITIAN PENDAHULUAN ... 18

1. PENGUJIAN KUAT TARIK DAHAN BUAH JARAK PAGAR ... 18

2. PENGUJIAN KELENTURAN TANAMAN JARAK PAGAR ... 19

3. PENGUJIAN PARAMETER DESAIN MODEL ALAT PEMANEN JARAK PAGAR ... 21

1. ANALISIS PENGATURAN JARAK ANTAR SISIR ... 25

2. ANALISIS PUSAT MASSA ... 25

3. ANALISIS MOMEN DAN TEGANGAN PADA ALAT PEMANEN... 27

C. HASIL RANCANGAN DAN KONSTRUKSI ... 31

1. DESKRIPSI ALAT ... 31

2. RANCANGAN FUNGSIONAL ... 32

3. RANCANGAN STRUKTURAL ... 33

D. UJI KINERJA ALAT PEMANEN ... 35

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 37

A. KESIMPULAN... 37

B. SARAN ... 37

DAFTAR PUSTAKA ... 38

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Hasil pengukuran kuat tarik dahan buah jarak pagar ... 18 Tabel 2. Modulus elastisitas batang jarak ... 20 Tabel 3. Analisis koordinat pusat massa alat pemanen buah jarak pagar ... 26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

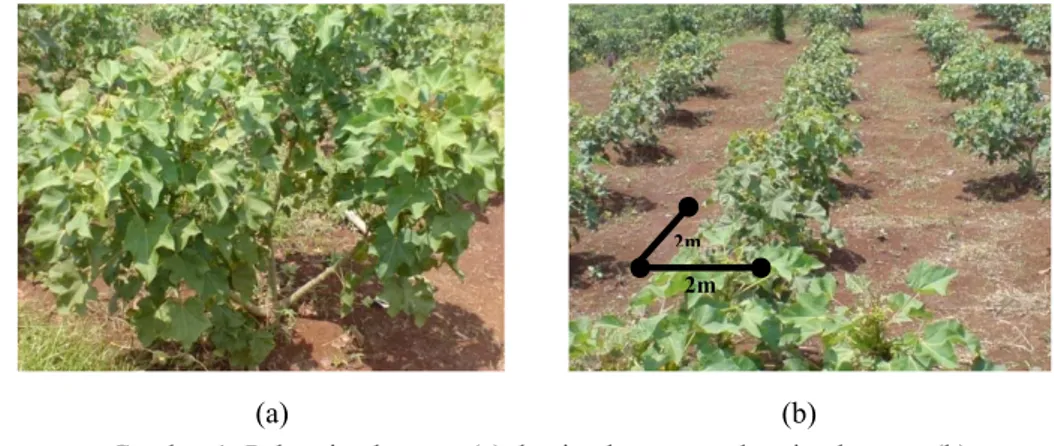

Gambar 1. Pohon jarak pagar dan jarak tanam pohon jarak ... 3

Gambar 2. Buah jarak siap panen ... 4

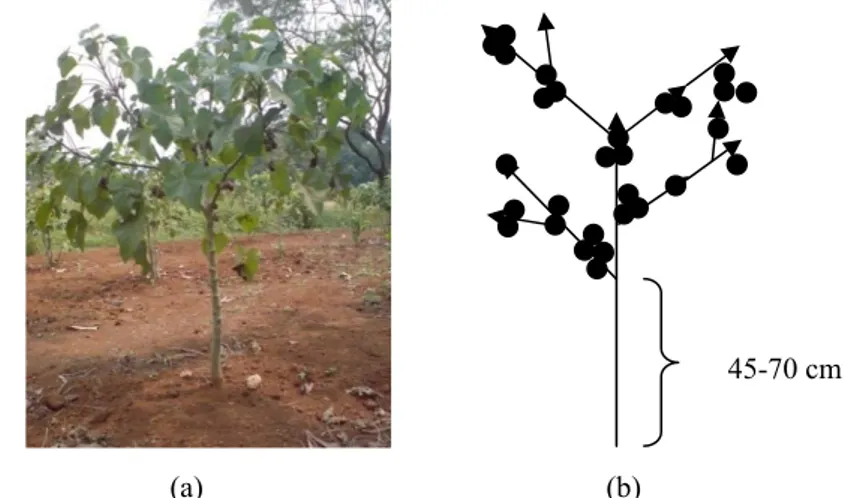

Gambar 3. Pembungaan dan buah pada tanaman jarak pagar dan ilustrasi pembentukan bunga dan cabang pada tanaman jarak pagar ... 5

Gambar 4. Proyeksi posisi cabang jarak pagar ... 5

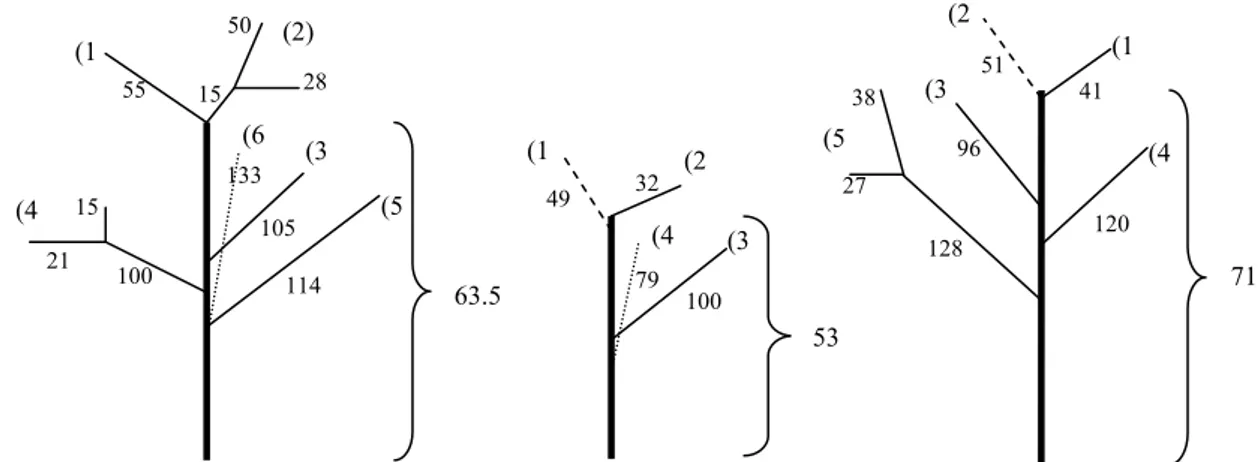

Gambar 5. Model tajuk jarak pagar ... 6

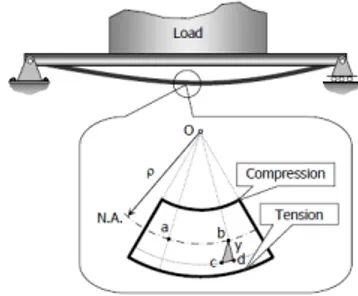

Gambar 6. Balok yang diberi beban mengalami kompresi dan tegangan ... 7

Gambar 7. Penampang balok yang mengalami lenturan ... 7

Gambar 8. Balok yang diberi beban (W) tepat di tengah balok ... 8

Gambar 9. Balok yang diberi beban (P) pada sistem kantilever ... 9

Gambar 10. Grafik hubungan tegangan dan regangan dari baja dengan karbon medium ... 9

Gambar 11. Cara panen konvensional dan alat panen konvensional ... 10

Gambar 12. Alat panen alpukat di Meksiko (elevator) ... 11

Gambar 13. Alat panen apel di Eropa dan alat panen ceri di Kanada ... 11

Gambar 14. Alat panen jeruk di Amerika ... 11

Gambar 15. Alat panen jarak yang telah dikembangkan di Amerika ... 11

Gambar 16. UTM Instron dan neraca pegas ... 15

Gambar 17. Diagram alir desain alat pemanen buah jarak pagar ... 17

Gambar 18. Pengujian kuat tarik dahan buah jarak pagar... 18

Gambar 19. Bagian tanaman jarak yang digunakan sebagai sample pengujian kelenturan .... 19

Gambar 20. Grafik pengujian kuat lentur tanaman jarak pagar ... 19

Gambar 21. Model alat pemanen simulasi berbentuk sisir dengan arah aplikasi ke atas atau vertikal, dimana alat dalam posisi horizontal dan sketsa alat yang menunjukan arah aplikasi ... 21

Gambar 22. Model alat pemanen simulasi berbentuk sisir dengan arah aplikasi ke depan atau horizontal, dimana alat dalam posisi vertikal dan sketsa alat yang menunjukan arah aplikasi ... 22

Gambar 23. Model alat pemanen simulasi berbentuk sisir dengan arah aplikasi ke depan atau horizontal namun alat dimiringkan sebesar 45o dan sketsa alat yang menunjukan arah aplikasi ... 22

Gambar 24. Persentase pemanenan lebar jari-jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2 cm ... 22

Gambar 25. Persentase pemanenan lebar jari-jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2.5 cm ... 23

Gambar 26. Persentase pemanenan lebar jari-jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir

sebesar 2 cm ... 24

Gambar 27. Persentase pemanenan lebar jari-jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2.5 cm ... 24

Gambar 28. Rancangan dengan acuan titik koordinat (0,0,0) ... 25

Gambar 29. Posisi pusat massa pada tampak samping kiri ... 27

Gambar 30. Skema perhitungan tegangan pada rangka atas ... 27

Gambar 31. Defleksi tanaman jarak pagar ... 29

Gambar 32. Analisis momen dan tegangan pada alat pemanen ... 30

Gambar 33. Alat pemanen buah jarak pagar ... 31

Gambar 34. Komponen alat pemanen buah jarak pagar ... 32

Gambar 35. Rangka utama ... 33

Gambar 36. Sisir ... 34

Gambar 37. Pengatur jarak sisir ... 34

Gambar 38. Gandengan depan dan gandengan belakang ... 35

Gambar 39. Kondisi tanaman jarak pagar setelah dipanen ... 36

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Gambar alat panen buah jarak pagar ... 41 Lampiran 2. Gambar persiapan lahan untuk penanaman jarak pagar ... 45 Lampiran 3. Gambar pengujian kuat lentur batang jarak ... 46 Lampiran 4. Perhitungan modulus elastisitas dan grafik pembebanan batang jarak pagar ... 47 Lampiran 5. Hasil pengujian persentase terpanen buah jarak pagar pada lebar jari-jari sisir

bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir bambu 2 cm ... 60 Lampiran 6. Hasil pengujian persentase terpanen buah jarak pagar pada lebar jari-jari sisir

bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir bambu 2.5 cm ... 61 Lampiran 7. Hasil pengujian persentase terpanen buah jarak pagar pada lebar jari-jari sisir

bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir bambu 2 cm ... 62 Lampiran 8. Hasil pengujian persentase terpanen buah jarak pagar pada lebar jari-jari sisir

I.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Ketersediaan energi di Indonesia sangat penting untuk menunjang pembangunan sedangkan ketersediaan energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin menipis. Cadangan energi Indonesia hanya dapat memenuhi kebutuhan energi nasional sebelum tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari cadangan minyak Indonesia yang hanya cukup untuk memenuhi konsumsi 18 tahun untuk minyak bumi, sekitar 50 tahun untuk gas bumi dan sekitar 150 tahun untuk batu bara.

Dalam rangka menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri, telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI tentang Kebijakan Energi Nasional No. 5 Tahun 2006. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa penyediaan biofuel pada tahun 2025 minimal 5% dari kebutuhan energi nasional. Kebijakan tersebut menekankan pada sumber daya yang dapat diperbaharui sebagai altenatif pengganti bahan bakar minyak.

Tanaman jarak (Jatropha curcas Linn) merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati untuk pembuatan biodiesel sebagai sumber energi alternatif terbarukan (reneweble energy) dan non edible oil. Secara agronomis, tanaman jarak pagar ini dapat beradaptasi dengan lahan maupun agroklimat di Indonesia bahkan tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada kondisi kering (curah hujan <500 mm per tahun) maupun pada lahan dengan kesuburan rendah (lahan marjinal dan lahan kritis). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2006 mengidentifikasi kesesuaian lahan untuk jarak pagar di berbagai propinsi di Indonesia dengan luas lahan sebesar 19.811 juta ha. Lahan yang sesuai untuk pengembangan jarak pagar, yaitu berupa lahan alang-alang atau lahan tidur, sehingga perluasan lahan untuk pengembangan jarak pagar tidak berkompetisi dengan penggunaan lahan untuk pangan(Kusumayanti, 2008).

Potensi tanaman jarak yang mudah tumbuh dapat dikembangkan sebagai sumber bahan penghasil minyak bakar alternatif pada lahan kritis memberikan harapan baru pengembangan agribisnis. Sehingga diperlukan serangkaian kegiatan budidaya yang dapat menghasilkan biji jarak dengan kualitas yang baik. Salah satu kegiatan budidaya yang menentukan kualitas biji jarak adalah pemanenan buah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan buah jarak pagar, antara lain kriteria panen, teknik pemanenan, pengeringan dan penyimpanan biji (Hambali, 2006). Dalam skripsi ini lebih menekankan pada teknik pemanenan dan alat panen yang digunakan.

Teknik pemanenan buah jarak yang sudah ada adalah dengan mengguncang atau memukul dahan berulang-ulang hingga buah terlepas dari dahan atau dengan memetik buah secara langsung dari dahan. Karena tingkat kemasakan buah dalam satu malai (tros) tidak bersamaan sehingga pemanenan yang dilakukan perbuah menjadi tidak efektif. Umumnya panen dilakukan per malai dengan syarat minimal 50% buah per malai sudah mengering (masak fisiologis) (Hambali, 2006).

Alat panen jarak di Indonesia saat ini masih manual (memetik langsung dari dahan menggunakan tangan). Namun untuk dahan yang tinggi atau tidak terjangkau oleh tangan menggunakan galah, yaitu tongkat panjang yang bagian ujungnya terikat kantong kecil.

B.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan membuat rancangan dasar alat pemanen buah jarak (Jatropha curcas Linn) yang efektif dan efesien.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A.

Jarak Pagar (Jatropha Curcas Linn)

Jarak pagar diperkenalkan di Indonesia oleh bangsa Jepang pada tahun 1942. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman jarak antara lain jarak kepyar (Ricinus communis), jarak bali (Jatropha podagrica ), jarak ulung (Jatropha gossypifolia L.) dan jarak pagar (Jatropha curcas). Diantara jenis tanaman jarak tersebut yang memiliki potensi sebagai penghasil minyak bakar (biofuel) adalah jarak pagar (Jatropha curcas) Tanaman jarak pagar termasuk famili Euphorbiaceae. Sebelum diperkenalkan sebagai salah satu tanaman penghasil biodiesel, jarak hanya ditanam di sekitar perkarangan rumah. Umumnya dalam kegiatan budidaya untuk skala usaha, penanaman dilakukan dengan jarak tanam 2 m x 2 m (populasinya 2500 pohon/ ha).

(a) (b)

Gambar 1. Pohon jarak pagar (a) dan jarak tanam pohon jarak pagar (b)

Tanaman jarak berupa perdu dengan tinggi tanaman 1-7 m dan memiliki cabang yang tidak teratur. Batangnya berkayu, silindris bila terluka mengeluarkan getah. Daunnya berupa daun tunggal, berlekuk, bersudut tiga atau lima, tulang daun menjari dengan 5-7 tulang utama, warna daun hijau (permukaan bagian bawah lebih pucat dibanding bagian atas). Panjang tangkai daun antara 4 -15 cm. Bunganya berwarna kuning kehijauan, berupa bunga majemuk berbentuk malai, berkelamin tunggal. Bunga jantan dan bunga betina tersusun dalam rangkaian berbentuk cawan, muncul diujung batang atau ketiak daun. Buah berupa buah kotak berbentuk bulat telur, diameter 2-4 cm dan panjang buah 2 cm berwarna hijau ketika masih muda dan kuning jika matang. Buah jarak terbagi menjadi tiga ruang yang masing-masing ruang diisi satu biji. Biji berbentuk bulat lonjong, bewarna coklat kehitaman dan beracun. Biji inilah yang banyak mengandung minyak dengan rendemen sekitar 35-45% (Hambali, 2006).

Buah jarak yang sudah matang (berwarna kuning) memiliki bulk density, kebundaran (sphericity) dan porositas masing-masing sebesar 0.47 g/cm3, 0.95 dan 50.53%. Koefisien gesek

statik buah jarak pada kayu lapis (ply wood) sebesar 0.50, pada baja (steel) 0.64 dan pada stainless steel sebesar 0.46. Sudut diam (angle of repose) merupakan karakteristik dari material yang berupa bulk yang mengindikasikan kohesi (tarik-menarik) antar unit dari material tersebut, buah jarak memiliki angle of repose sebesar 42.91o . (Sirisomboon et al, 2007).

2m

Gambar 2. Buah jarak siap panen (sumber: http://balittri.litbang.deptan.go.id)

Pembentukan buah membutuhkan waktu selama 90 hari dari pembungaan sampai matang. Buah matang tidak serentak dalam artian di suatu rangkaian akan terdapat bunga, buah muda serta buah yang sudah kering (Prihandana, 2006). Biji masak dicirikan dengan kulit buah berubah warna dari hijau muda menjadi kuning kecokelatan atau hitam dan mengering. Ciri lainnya yaitu kulit buah terbuka sebagian secara alami. Ketika kulit buah membuka berarti biji di bagian dalam telah masak. Buah jarak yang sudah mengering memiliki kandungan minyak yang tinggi.

Menurut Silip (2008), tingkat kematangan setiap buah jarak pagar ditentukan oleh perbedaan warna kulit buah. Tingkat kematangan dibagi dalam 8 tingkat warna. Kematangan pada tingkat 1 (buah muda), tingkat 2 (hijau tua), tingkat 3 (lebih hijau dari kuning), tingkat 4 (lebih kuning dari hijau), tingkat 5 (kuning), tingkat 6 (lebih kuning dari cokelat), tingkat 7 (lebih cokelat dari kuning) dan tingkat 8 (cokelat atau hitam).

Menurut Hariyadi (2006), tanaman jarak pagar adalah tanaman yang cukup adaptif terhadap lingkungan tumbuhnya. Tanaman ini dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur, tetapi memiliki drainase yang baik, tidak tergenang dan pH 5.6.0. Jarak pagar dapat tumbuh pada ketinggian 0-2000 m dpl, suhu berkisar antara 18-30 oC. Pada suhu rendah (<18oC) akan menghambat

pertumbuhan, sedangkan pada suhu tinggi (>35oC) akan menyebabkan daun dan bunga berguguran

serta buah kering sehingga menurunkan produktivitasnya. Untuk memperoleh pertumbuhan yang baik disertai produksi dan mutu yang tinggi, jarak pagar harus ditanam pada daerah yang relatif kering dengan intensitas radiasi matahari yang tinggi karena kondisi yang kering dapat meningkatkan kadar minyak biji (Raden, 2008). Curah hujan yang sesuai untuk jarak pagar adalah 625 mm/tahun. Meskipun demikian, jarak pagar tetap dapat tumbuh dengan baik pada curah hujan yang lebih rendah yaitu 300 mm/tahun.

Tanaman jarak pagar mempunyai sistem perkaran yang mampu menahan air dan tanah sehingga tahan terhadap kekeringan serta berfungsi sebagai tanaman penahan erosi. Jarak pagar dapat tumbuh pada berbagai ragam tekstur dan jenis tanah, baik tanah berbatu, tanah berpasir, maupun tanah berlempung atau tanah liat.

B.

Percabangan Jarak Pagar

Raden (2008) mengemukakan tanaman jarak pagar yang ditanam atau tumbuh secara alami yang berasal dari biji mempunyai karakter (1) secara alamiah percabangan (tajuk) yang terbentuk tidak teratur dan tidak produktif, (2) cabang umumnya terbentuk setelah bunga atau buah pertama terbentuk (memiliki 60-70 daun), (3) tinggi pohon mencapai 5-7 m, (4) tunas cabang umumnya terbentuk bersamaan dengan perkembangan reproduktif, (5) bunga muncul pada ujung-ujung pucuk (bunga terminal). Tajuk pohon yang merupakan tempat munculnya buah terbagi menjadi sistem percabangan, daun, batang dan struktur reproduktifnya, yaitu bunga dan buah. Antar bagian

dan antar sub bagiannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya melalui pembuluh kayu (xylem) serta pembuluh tapis (floem). Jumlah cabang akan menentukan jumlah bunga, buah dan biji jarak pagar. Sudut rata-rata cabang primer tanaman jarak pagar adalah 40-45o, hal ini

menunjukkan bahwa arah tumbuh atau sifat percabangan jarak pagar condong ke atas (patens) dengan jumlah cabang sekunder yang terbentuk 1-3 cabang.

Percabangan jarak pagar terdiri atas cabang primer, cabang sekunder dan cabang terminal. Cabang sekunder adalah cabang yang terbentuk pada cabang primer, sedangkan cabang terminal adalah cabang yang terbentuk pada cabang sekunder yang merupakan tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Jumlah cabang terminal sangat ditentukan oleh jumlah cabang primer dan sekunder yang terbentuk (Putri, 2009). Tinggi cabang pertama dari permukaan tanah adalah 40-75 cm. Skematis posisi buah dapat dilihat pada Gambar 3.

(a) (b)

Gambar 3. Pembungaan dan buah pada tanaman jarak pagar (a) dan ilustrasi pembentukan bunga dan cabang pada tanaman jarak pagar (b). Tanda bulatan ( ) menunjukkan letak buah. Menurut Raden (2008), posisi cabang yang tumbuh dan berkembang pada tanaman jarak pagar berbentuk spiral dan cabang yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan bunga tumbuh secara dikotom. Proyeksi cabang dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Proyeksi posisi cabang jarak pagar. Angka menunjukkan nomor cabang tampak atas dan garis putus-putus menunjukkan arah utara, selatan, timur dan barat

Model tajuk jarak pagar ditentukan berdasarkan panjang cabang relatif dan posisi cabang dari apeks batang utama. Cabang terbentuk sebelum tanaman berbunga dan sesudah tanaman berbunga. Untuk model tajuk tanaman jarak pagar yang tumbuh secara alami lebih kerucut, sedangkan tanaman jarak pagar yang yang dipangkas batang utamanya lebih mendekati kolumnar. Bunga jarak pagar terletak pada bagian terminal, selama perkembangan bunga terjadi pula

3 1 4 6 2 5 1 4 3 2 4 1 3 2 5 45-70 cm

pemebentukan cabang sekunder. Model tajuk tanaman jarak pagar pada umur 2-3 tahun dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Model tajuk jarak pagar, angka (...) menyatakan nomor cabang dan nilai selain dalam kurung menyatakan panjang cabang dan tinggi tanaman dari permukaan tanah dalam cm

Daun jarak pagar dapat bertahan sampai umur 14 minggu dengan posisi dan penyebaran daun yang memiliki filotaksi (pola penyebaran daun) 5/13 yang artinya terdapat 5 garis spiral yang melingkar cabang atau batang dan melewati 13 daun untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permulaan dengan sudut antar daun 138o.

C.

Sifat Mekanik Kayu

Kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan susunan dinding selnya terdiri dari senyawa-senyawa kimia berupa selulosa (unsur karbohidrat) serta berupa lignin (non-karbohidrat). Semua kayu bersifat anisotropic, yaitu memperllihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut tiga arah utamanya (longitudinal, tangensial dan radial). Hal ini disebabkan oleh struktur dan orientasi selulosa dalam dinding sel, bentuk memanjang sel-sel kayu dan pengaturan sel terhadap sumbu vertikal dan horisontal pada batang pohon.

Menurut Haygreen dan Bowyer (1982) diacu dalam Sulistiawan (2010) sifat kekuatan kayu terhadap perubahan bentuk akibat beban atau gaya luar yang mengenainya sangat ditentukan oleh sifat mekanis kayu. Gaya luar atau beban tersebut dapat berupa tekanan, tarikan atau geseran. Gaya yang timbul oleh gaya luar disebut tegangan (stress) dan gaya ini menimbulkan regangan yang bertendensi untuk merubah bentuk dan ukuran dari benda bersangkutan.

Beberapa sifat mekanik kayu adalah sebagai berikut: (1) keteguhan tarik adalah kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu, (2) keteguhan tekan (kompresi) adalah kekuatan kayu untuk menahan muatan/beban, (3) keteguhan geser adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang membuat suatu bagian kayu tersebut turut bergeser dari bagian lain di dekatnya, (4) keteguhan lengkung (lentur) adalah kekuatan untuk menahan gaya-gaya yang berusaha melengkungkan kayu atau untuk menahan beban mati maupun hidup selain beban pukulan, (5) kekakuan adalah kemampuan kayu untuk menahan perubahan bentuk atau lengkungan, kekakuan tersebut dinyatakan dalam modulus elastisitas, (6) keuletan adalah kemampuan kayu untuk menyerap sejumlah tenaga yang relatif besar atau tahan terhadap kejutan-kejutan atau tegangan-tegangan yang berulang-ulang yang melampaui batas proporsional serta mengakibatkan perubahan bentuk yang permanen dan kerusakan sebagian, (7) kekerasan adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang membuat takik atau lekukan atau kikisan (abrasi) dan

53 71 63.5 (4 49 (1 (2 (3 32 100 79 (4 (6 (5 105 114 100 21 15 (3 (2) (1 28 50 55 15 133 (5 51 96 (1 (2 38 (3 (4 27 128 120 41

(8) keteguhan belah adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha membelah kayu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu secara garis besar digolongkan menjadi dua kelompok :

a. faktor luar (eksternal): pengawetan kayu, kelembaban lingkungan, pembebanan dan cacat yang disebabkan oleh jamur atau serangga perusak kayu.

b. faktor dalam (internal): berat jenis, cacat mata kayu dan serat miring.

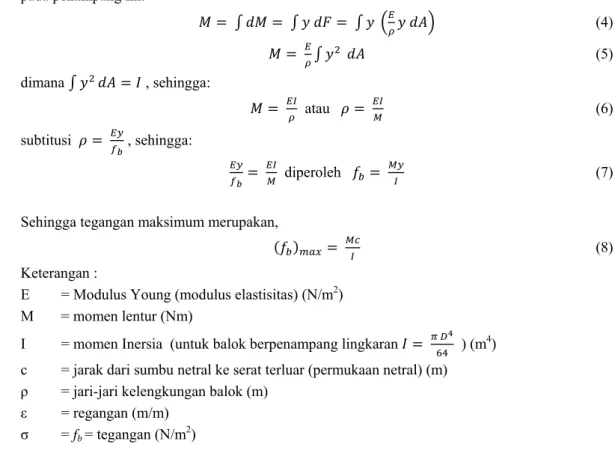

Tegangan Lentur

Tegangan yang disebabkan oleh momen lentur disebut sebagai tegangan lentur dapat dilihat dari Gambar 6.

Gambar 6. Balok yang diberi beban mengalami kompresi dan tegangan (sumber: http://www.mathalino.com)

Dapat dilihat bahwa efek dari momen lentur pada balok menyebabkan lengkungan serat balok pada jarak y dari sumbu netral, serat yang direntangkan sebesar cd. Semakin kecil lengkungann dari balok, maka bcd sama dengan segitiga Oba. Sehingga regangan pada serat ini dapat dirumuskan menjadi:

(1) dimana hukum Hooke, ε = σ/ E, sehingga

; (2)

yang menunjukkan bahwa tegangan sebanding dengan jarak y dari sumbu netral.

Gambar 7. Penampang balok yang mengalami lenturan (sumber: http://www.mathalino.com)

Besarnya gaya yang terjadi pada penampang balok merupakan turunan luas permukaan pada jarak y dari sumbu netral.

Resultan dari semua momen yang terjadi pada sumbu netral harus seimbang dengan momen lentur pada penampang ini.

(4) (5) dimana , sehingga: atau (6) subtitusi , sehingga: diperoleh (7)

Sehingga tegangan maksimum merupakan,

(8) Keterangan :

E = Modulus Young (modulus elastisitas) (N/m2)

M = momen lentur (Nm)

I = momen Inersia (untuk balok berpenampang lingkaran ) (m4)

c = jarak dari sumbu netral ke serat terluar (permukaan netral) (m) ρ = jari-jari kelengkungan balok (m)

ε = regangan (m/m) σ = fb = tegangan (N/m2)

Momen Lentur

Penentuan gaya geseran dan aksila pada sebuah irisan balok melengkapi dua syarat statika yang harus dipenuhi oleh segmen. Gaya-gaya ini memenuhi persamaan Σ Fx = 0 dan Σ Fy = 0.

Syarat keseimbangan statik yang tinggal untuk persoalan planar adalah Σ Mz = 0. Pada umumnya

ini dipenuhi hanya dengan membentuk sebuah kopel atau momen perlawanan dalam (internal resisting moment) pada luas penampang dari irisan untuk menghadapi momen yang disebabkan oleh gaya-gaya luar. Momen perlawanan dalam tersebut haruslah bekerja dalam arah yang berlawanan dengan momen luar untuk memenuhi persamaan Σ Mz = 0. Demikian pula dari

persamaan yang sama diperoleh bahwa besar momen perlawanan dalam adalah sama dengan momen luar. Momen-momen ini cenderung untuk melenturkan balok dalam bidang beban-beban dan yang biasanya diartikan sebagai momen lentur (bending moment) dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Balok yang diberi beban (W) tepat di tengah balok (sumber: http://www.mathalino.com)

Dari gambar di atas besarnya momen lentur yang terjadi pada titik tengah balok tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut:

(9)

dimana, M, momen lentur (Nm); W, beban/gaya yang diberikan (N); l, panjang balok (m)

Gaya-gaya yang bekerja pada sistem kantilever dapat dilihat pada Gambar 9. Besarnya momen yang terjadi dapat diperoleh dengan rumus berikut:

(10)

Gambar 9. Balok yang diberi beban (P) pada sistem kantilever. (sumber: http://web.ipb.ac.id/~lbp/kulon/diktat)

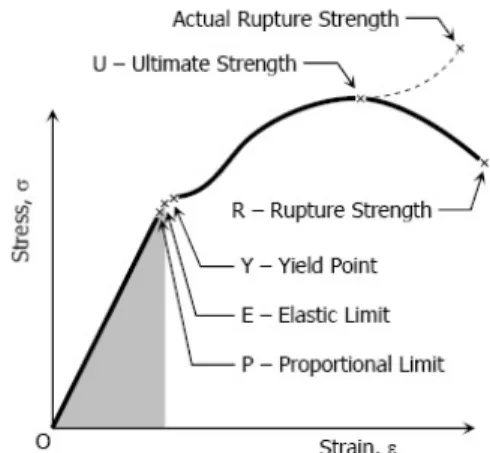

Modulus Elastisitas

Modulus elastisitas merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan di bawah batas elastis sehingga benda akan kembali ke bentuk semula apabila dilepaskan, grafik perbandingan dan regangan dapat dlihat pada Gambar 10 . Kayu merupakan benda orthotropis yang memiliki tiga buah modulus elastisitas, yang dilambangkan dengan EL, ER, dan ET. Lambang EL, ER, dan ET

berturut- turut merupakan modulus elastistas sepanjang arah longitudinal, radial dan tangensial kayu. Ketiga konstanta modulus elastistas ini diperoleh melalui pengujian tekan, namun khusus EL

yang diperoleh dari pengujian lentur. EL yang diperoleh melalui pengujian lentur sederhana

dengan beban tunggal di tengah bentang (one point loading) masih mengandung defleksi sebesar ± 10% untuk memperoleh EL murni (Green et al. 1999). Menurut Mardikanto (2009), modulus

elastisitas merepresentasikan kekakuan material dalam menahan lenturan yang terjadi akibat beban. Nilai modulus elatisitas yang besar menggambarkan sifat kekakuan yang besar, dimana kayu tidak mudah berubah bentuk akibat pembebanan.

Gambar 10. Grafik hubungan tegangan dan regangan dari baja dengan karbon medium (sumber: http://www.mathalino.com)

Pada balok yang diberikan beban (load) pada titik tengah terjadi defleksi dari balok dimana besarnya defleksi maksimum yang terjadi pada pusat balok diperoleh dengan rumus:

∆ (11)

Sedangkan pada balok dengan sistem kantilever menghasilkan defleksi maksimum dengan rumus berikut :

∆ (12)

D.

Pemanenan

Dalam pemanenan buah-buahan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu, waktu panen, metode pemanenan dan kualitas pemanenan karena umumnya buah-buahan yang dipanen diharapkan memiliki penampilan yang menarik dan tingkat kematangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Tanaman jarak pagar sudah dapat dipanen mulai umur 4-5 bulan setelah tanam dan dapat dipanen terus-menerus sampai umur 50 tahun. Jika ditanam pada kondisi optimal jarak pagar dapat dipanen 3 sampai 4 kali dalam setahun. Kriteria buah yang dapat dipanen sangat tergantung pada jenis pemanfaatannya. Untuk pemanfaatan sebagai benih, buah jarak pagar yang dipanen harus sudah matang dengan kulit buah berwarna kuning. Sedangkan untuk bahan pembuat biodiesel, buahnya dipilih yang bewarna cokelat kehitaman. Ciri lainnya yaitu kulit buah terbuka secara alami, karena ketika kulit buah terbuka menunjukkan bahwa biji dibagian dalam telah masak. Menurut Srivastava (1993), kerja fungsional yang dibutuhkan untuk sebuah alat panen adalah proses pelepasan, pengontrolan, penyeleksian dan transportasi. Pada pemanenan buah-buahan diperlukan mekanisme untuk melepaskan buah dari batang utama. Mekanisme pelepasan ini dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu: 1) Melepaskan buah secara langsung dari cabang dengan menggunakan tangan, gunting atau alat pemetik yang dapat memotong dan memetik, hal ini merupakan cara konvensional dalam pemanenan namun cara ini didahului dengan proses penyeleksian sehingga pemanenan sesuai dengan yang diinginkan (Gambar 11). Metode ini sulit dilakukan untuk tanaman yang memiliki ketinggian lebih dari tinggi manusia sehingga memerlukan alat bantu seperti galah pemetik atau menggunakan elevator untuk mengangkat tubuh pemanen (Gambar 12); 2) Menggetarkan batang utama sehingga buah lepas dan ditampung, umumnya cara ini digunakan untuk memanen buah dari tanaman yang berbentuk pohon misalnya apel dan ceri (Gambar 13). Pemanenan dengan mekanisme ini memiliki kecenderungan untuk merusak tanaman; 3) Mengoncangkan cabang-cabang tanaman sehingga buah akan terlepas dan kemudian ditampung. Mekanisme ini lebih efektif karena tidak merusak tanaman dan dapat menyeleksi buah yang dipanen, selain itu dapat digunakan untuk memanen buah dari tanaman yang berupa perdu, semak belukar dan pohon. Pemanenan buah jeruk di Amerika menggunakan mekanisme tersebut.

(a) (b)

Gambar 11. Cara panen konvensional (a) dan alat panen konvensional (b) (sumber: http://www.life.com dan http://www.hobbyfarms.com)

Gambar 12. Alat panen alpukat di Meksiko (elevator) (sumber: http://www.fao.org)

(a) (b)

Gambar 13. Alat panen apel di Eropa (a) dan alat panen ceri di Kanada

(sumber: http://www.engine.kubota.ne.jp dan http://www.cherrycountryconnection.com)

Gambar 14. Alat panen jeruk di Amerika (sumber: http://teleoscope.blogspot.com)

Mekanisme dengan menggoncangkan cabang-cabang tanaman dapat juga disebut dengan metode penyisiran. Metode ini dapat diaplikasikan dari satu sisi tanaman atau dari dua sisi dimana tanaman akan dilewati oleh alat panen dapat dilihat pada Gambar 14. Saat ini telah dikembangkan alat panen buah jarak dengan mekanisme ini dimana tanaman jarak akan dilewati oleh alat panen ini. Dengan pertimbangan tinggi tanaman tertentu dan tetap (Gambar 15).

Jarak pagar memiliki persentase berat kernel rata-rata 65% dan sisanya merupakan berat kulit dengan kisaran 35%. Buah jarak memiliki berat rata-rata 2.1 gr, sementara biji jarak memiliki berat 0.53-0.86 gram (Makkar et al. 1997 diacu dalam Kusumayanti 2008).

Di Indonesia, cara pemanenan buah jarak dilakukan secara manual dengan memetik buah yang telah masak dengan tangan atau gunting. Produktivitas penuh tanaman jarak terjadi pada umur 5 tahun dengan kemampuan menghasilkan 5-6 kg biji/ tanaman/ tahun. Produksi akan stabil setelah tanaman berumur lebih dari 5 tahun. Dengan tingkat populasi tanaman antara 2500 pohon/ ha,

maka tingkat produktivitas antara 5-10 ton biji/ ha. Jika rendemen minyak sebesar 35% maka setiap ha lahan dapat diperoleh 2.5-5 ton minyak/ ha/ tahun (Hambali, 2006).

Gambar 15. Alat panen jarak yang telah dikembangkan di Amerika (sumber: http://www.kotakeittio.fi dan http://www.oxbocorp.com)

III.

METODE PENELITIAN

A.

Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini meliputi penelitian pendahuluan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan perancangan desain yang dilaksanakan di Laboratorium Lapangan Teknik Mesin dan Budidaya Pertanian, Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada Februari 2009 sampai Juli 2010.

B.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Plat besi dengan ketebalan 4 mm sebagai bahan konstruksi gandengan alat ke traktor.

2. Besi kotak berongga dengan ketebalan 3 mm sebagai bahan kontruksi gandengan alat ke traktor 3. Plat Alumunium dengan ketebalan 3 mm sebagai komponen tempat menyambung rangka alat. 4. Alumunium siku dengan ukuran 30 x 10 x 2 mm sebagai rangka alat untuk menyokong

penyisir.

5. Lembaran nylon putih dengan ukuran 450 x 15 x 8 mm sebagai sisir.

6. Mur dan baut yang digunakan untuk merangkai komponen yang memiliki hubungan tidak permanen.

7. Elektroda yang digunakan untuk merangkai komponen yang memiliki hubungan permanen. 8. Bambu

9. Tali rafia

Alat dan mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Gergaji mesin 2. Gergaji alumunium 3. Gerinda 4. Las listrik 5. Bor 6. Neraca pegas, 7. Rivet

8. dan pelengkapan bengkel lainnya.

C.

Pendekatan Rancangan dan Konstruksi Alat

Alat yang dirancang akan terdiri dari empat bagian utama yang berperan penting dalam pengoperasian alat, yaitu: sisir, pengatur jarak sisir, rangka, gandengan.

1. Sisir

Rancangan sisir yang akan digunakan adalah dengan menggunakan lembaran nylon putih. Nylon putih dipilih karena kelenturannya tidak akan menyebabkan kerusakan pada tanaman jarak. Ukuran sisir adalah 450 x 15 x 8 mm sehingga dapat menyisir buah jarak yang berada di cabang terdalam.

2. Pengatur jarak sisir

Pengatur jarak sisir dibuat agar dapat mengatur jarak antar sisir sesuai dengan diameter percabangan dan diameter batang utama tanaman. Beda setup alat pada desain adalah sebesar 5 cm, sehingga desain akan memiliki lebar jarak pemanenan dengan perbedaan sebesar 5 cm. 3. Rangka

Rangka merupakan bagian utama yang akan menopang sebagian besar berat dari komponen. Selain itu, rangka yang akan memberi bentuk pada desain yang dibuat. Rangka akan dibuat cukup ringan sehingga tidak membuat gandengan rusak/patah. Oleh karena itu dipilih alumunium sebagai bahan rangka.

4. Gandengan

Gandengan adalah komponen yang akan menopang keseluruhan alat dan menghubungkannya dengan traktor. Sehingga alat dapat dioperasikan oleh traktor.

D.

Uji Kinerja Alat

Parameter-parameter pengujian yang di ukur pada operasi alat pemanen tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) perlu ditentukan agar keberhasilan perancangan dapat diketahui. Pada pengujian skala laboratorium besaran yang akan diukur:

a. Berat alat pemanen

b. Titik berat alat pemanen yang dirancang

Pada pengujian di lapang, besaran yang akan diamati dan diukur : a. Kecepatan maju traktor yang sesuai

b. Jumlah buah yang terpanen

E.

Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah, penelitian pendahuluan, analisis rancangan, desain alat, pembuatan alat simulasi, uji fungsional alat simulasi, konstruksi alat dan analisis data. Adapun tahapan penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar 17.

1.

Identifikasi Masalah

Buah jarak yang sesuai untuk pembuatan biodiesel berwarna kuning, cokelat kehitaman dan hitam sedangkan tingkat kematangan buah jarak dalam satu malai tidak seragam, jika buah yang dipanen masih mentah akan menurunkan kualitas biodiesel. Posisi buah jarak mengikuti percabangan dari rantingnya dan tersebar. Hal ini mengakibatkan pemanenan hanya dapat dilakukan secara manual menggunakan tangan (manual) untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika diterapkan untuk suatu wilayah dengan luasan panen yang besar cara pemanenan tersebut sangat tidak efektif dan efesien. Sehingga dibutuhkan suatu alat bantu yang dapat melakukan pekerjaan tersebut lebih cepat dibandingkan cara manual para pemanen.

2.

Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada perancangan ini adalah mengenai perancangan alat pemanen jarak pagar sehingga dapat memanen buah yang telah matang (buah jarak berwarna kuning, coklat kehitaman dan hitam). Perancangan tersebut meliputi desain pemetikan buah, sudut pemanenan dan jarak optimal untuk pemetik buah jarak pagar. Sedangkan sumber tenaga dan mekanisme penyaluran daya tidak dibahas.

3.

Penelitian Pendahuluan

Sebelum melakukan perancangan alat panen dilakukan terlebih dahulu penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini berupa uji kelenturan dari batang jarak dan pengukuran besarnya gaya untuk melepas buah jarak dari malainya. Uji kelenturan batang jarak dilakukan dengan alat UTM Instron di Laboratorium Terpadu Hasil Hutan sedangkan pengukuran besarnya gaya untuk melepas buah jarak dari malainya menggunakan neraca pegas. Alat uji kelenturan dan neraca pegas dapat dilihat pada Gambar 16.

(a) (b) Gambar 16. UTM Instron (a) dan neraca pegas (b)

4.

Analisis Rancangan

Analisis perancangan dilakukan untuk menggunakan kebutuhan komponen-komponen yang akan digunakan untuk membuat alat pemanen buah jarak pagar. Analisis ini terdiri dari analisis fungsional dan struktural yang dilengkapi dengan analisis teknik. Analisis fungsional dilakukan penentuan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat alat panen jarak pagar. Dalam analisis struktural menentukan bentuk dan ukuran dari komponen yang sesuai dengan kebutuhan.

5.

Desain Model Alat Pemanenan

Desain alat pemanen buah jarak pagar didasarkan pada analisis perancangan dan hasil penelitian pendahuluan sehingga dihasilkan beberapa konsep desain yang fungsional maupun struktural. Konsep desain yang paling memenuhi kebutuhan secara fungsional dan struktural serta mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dibuatkan gambar tekniknya.

6.

Pembuatan Model Alat Pemanenan

Pada tahap ini dilakukan pembuatan alat simulasi pemanenan jarak pagar untuk melihat optimalisasi rancangan fungsional alat ini. Rancangan yang dibuat adalah pemetik buah jarak pagar. Simulasi pemetik yang dibuat berupa sisir dari bambu.

7.

Uji Fungsional dan Mekanisme Model Alat Pemanenan

Metode pengujian yang dilakukan adalah metode uji fungsioanal. Pengujian ini bertujuan untuk melihat mekanisme kerja alat sesuai dengan rancangan, jika tidak sesuai maka perlu dilakukan perubahan-perubahan jika memungkinkan.

Langkap pertama pengujian yaitu melihat sudut dan arah pemanenan yang dapat mengoptimalkan pemanenan buah jarak. Selanjutnya jarak antar sisir yang sesuai dan antar jari-jari sisir serta kelenturan dan lebar jari-jari-jari-jari sisir. Langkah terakhir adalah pengujian kecepatan pemanenan yang sesuai.

8.

Konstruksi Alat Pemanen

Parameter-parameter dari lahan yang sudah diketahui, kemudian digunakan untuk mendesain komponen-komponen penyusun alat pemanen tanaman jarak pagar. Setiap komponen, maupun antar komponen akan didesain sehingga akan dihasilkan fungsionalitas dari desain terpenuhi. Komponen penyusunnya, diantaranya adalah penyisir, pengatur jarak antar sisir, rangka dan gandengan.

9.

Prototype Alat Pemanen

Proses konstruksi ini akan menghasilkan sebuah prototype berupa alat pemanen, yang seluruh mekanismenya dapat berjalan dengan baik, sehingga secara fungsional proses desain sudah dapat dikatakan berhasil. Apabila rancangan belum mampu berjalan secara baik, maka akan dilakukan proses iterasi sehingga dihasilkan desain yang dapat berjalan secara fungsi dan secara struktur.

10.

Uji Performansi Alat Pemanen

Proses konstruksi yang telah dilakukan kemudian akan dilanjutkan dengan pengujian kinerja. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kinerja dari alat pemanen tanaman jarak pagar. Pengujian dan pengukuran dilakukan di bengkel dan di lahan percobaan. Pengukuran yang dilakukan di bengkel bertujuan untuk mengetahui berat mesin. Sedangkan pengujian yang dilakukan di lahan percobaan bertujuan untuk mengetahui kecepatan operasi alat di lahan.

Pengukuran berat alat dilakukan secara langsung di bengkel leuwikoppo dengan menggunakan timbangan. Pengukuran dilakukan beberapa ulangan pada desain yang diukur. Selain pengukuran massa, akan dilakukan analisis massa untuk menentukkan titik pusat massa alat pemanen yang telah dirancang.

Pengujian berikutnya adalah untuk mengetahui kecepatan maju traktor yang optimal dalam pemanenan di lahan. Hal terakhir yang dilakukan adalah mengitung jumlah buah terpanen dan tertinggal di tanaman sehingga dapat melihat optimalisasi hasil kinerja alat dalam pemanenan.

Gambar 17. Diagram alir desain alat pemanen buah jarak pagar. Selesai

Prototype alat pemanen

Uji Performansi Mulai

Identifikasi masalah

Penelitian pendahuluan

Desain alat

Uji fungsi dan mekanisme

Pembuatan model alat pemanenan Analisis rancangan Pembatasan masalah

Ya

Tidak

Konstruksi alat pemanen

Tidak Ya

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Penelitian Pendahuluan

1.

Pengujian Kuat Tarik Dahan Buah Jarak Pagar

Pengujian kuat tarik dahan dilakukan di kebun lapangan Leuwikopo dimana dilakukan pengujian dengan menggunakan neraca pegas. Besarnya gaya yang diperlukan untuk menarik buah agar terlepas dari dahan dibaca pada skala yang tertera di neraca pegas. Hasil pengukuran kuat tarik dahan buah jarak pagar setelah 10 kali ulangan dapat dilihat pada Table 1.

Tabel 1. Hasil pengukuran kuat tarik dahan buah jarak pagar

Hasil menunjukan bahwa besarnya gaya yang diperlukan melepas buah jarak dari dahan sebesar 8.26 N untuk buah yang mentah (berwarna hijau) dan 0.76 N untuk buah yang matang (berwarna cokelat dan hitam). Ini menunjukan kisaran gaya yang dihasilkan alat panen untuk melepas buah jarak dengan cara menariknya. Buah yang sudah matang atau yang bewarna cokelat kehitaman sangat mudah untuk dilepaskan dari cabang yang mengikatnya. Cara pengujian yang dilakukan dapat dilihat dari Gambar 18.

Gambar 18. Pengujian kuat tarik dahan buah jarak pagar Ulangan berwarna hijau (N) Gaya tarik buah

Gaya tarik buah berwarna cokelat dan

hitam (N) 1 7.8 0.4 2 8.2 0.8 3 7.5 0.7 4 6.9 0.2 5 7.6 0.3 6 9.0 0.9 7 8.5 0.6 8 9.4 1.0 9 9.7 1.2 10 8.0 1.5 Rata-rata 8.26 0.76

2.

Pengujian Kelenturan Tanaman Jarak Pagar

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan lima bagian tanaman jarak pagar, yaitu pucuk, percabangan atas, percabangan bawah, batang tengah dan batang bawah. Bagian-bagian yang digunakan dalam pengujian kekuatan lentur dapat dilihat pada Gambar 19.

Gambar 19. Bagian tanaman jarak yang digunakan sebagai sample pengujian kelenturan Kelenturan tanaman jarak dilakukan dengan menguji kekuatan lentur dengan pembebanan satu titik (one point loading). Efek pertama yang terjadi akibat tekanan tegak lurus serat kayu adalah terjadinya pemadatan sel karena dinding bagian atas dan bagian bawah sel akan menyatu (berimpit). Oleh karena itu, kekuatan kayu seolah-olah meningkat, yang sebenarnya sudah terjadi kerusakan. Maka, hasil pengujian kekuatan tegak lurus serat bukan diambil dari nilai maksimum tetapi hanya dari nilai tegangan serat pada batas proporsional (fibre stress at proportional limit), dimana kayu masih bersifat elastis (Mardikanto, 2009). Grafik hasil pengujian kuat lentur tanaman jarak dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20. Grafik pengujian kuat lentur tanaman jarak pagar

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0 10 20 30 40 50 Gaya P (kgf) defleksi (mm)

Sample

A2

Sample A2A

D

C

E

B

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perubahan bentuk yang terjadi pada tanaman jarak akibat perubahan beban yang menimpanya sampai dengan batas proporsi maka bentuk grafiknya dilihat secara keseluruhan berupa garis lurus. Sifat tanaman jarak pagar sebelum batas proporsi bersifat plastis, dimana tanaman dapat kembali ke bentuk semula apabila dilepas. Ketika melewati batas proporsi, grafiknya berubah menjadi bentuk parabolik dan terjadi perubahan bentuk tanaman jarak pagar sebelum benda mengalami kerusakan.

Grafik yang berupa garis lurus akan membentuk sudut kemiringan (slope) terhadap sumbu horizontal. Nilai kemiringan (slope) menunjukan sifat mudah tidaknya benda tersebut berubah bentuk akibat pembebanan. Semakin mudah benda tersebut berubah bentuk akibat beban yang sama, maka akan semakin kecil slope-nya, yang berarti semakin tidak kaku (elastis) benda tersebut

Dari pengujian kelenturan diperoleh nilai modulus elastisitas dari tanaman jarak pagar, dimana kelenturan batang jarak pucuk (sample A) sebesar 528.65x106 N/m2, pada percabangan

atas (sample B) sebesar 1018.18x106 N/m2, percabangan bawah (sample C) sebesar 752.08x106

N/m2, batang tengah (sample D) sebesar 557.77x106 N/m2 dan batang bawah (sample E) sebesar

420.94x106 N/m2. Modulus elastisitas pada batang jarak dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Modulus elastisitas batang jarak pagar Sample E (kgf/cm²) Rataan E (kgf/cm²) Rataan E (106 N/m2) A1 7685.94 5390.72 528.65 A2 3835.85 A3 3605.28 A4 5723.79 A5 6102.73 B1 6937.70 10382.62 1018.18 B2 8775.85 B3 9471.68 B4 17361.73 B5 9366.16 C1 8997.16 7669.11 752.08 C2 5538.05 C3 6560.54 C4 7914.16 C5 9335.66 D1 6555.59 5687.71 557.77 D2 5431.28 D3 6303.78 D4 4592.54 D5 5555.37 E1 4405.69 4292.43 420.94 E2 2962.34 E3 4552.65

Dalam Dian 2009, kekuatan batang jarak secara struktur kolomnya adalah sebesar 63.98 kgf/cm2, merupakan kombinasi dari kekuatan tekan batang sebesar 62.27 kgf/cm2 dan kekuatan

3.

Pengujian Parameter Desain Model Alat Pemanen Jarak Pagar

Metode pemanenan yang digunakan adalah metode penyisiran untuk itu diperlukan parameter desain seperti bentuk alat panen, arah pemenenan, jarak antar sisir dan jarak antar jari-jari sisir. Untuk mendapatkan data ini diperlukan pengujian dengan melakukan simulasi dengan model alat panen. Dimana model alat pemanen jarak dibuat dari bahan bambu yang memiliki kelenturan 17000-20000 N/mm2 untuk bambu kering dan 9000-10000 N/mm2 (Dransfield, 1995).

Buah jarak berupa buah kotak berbentuk bulat telur, diameter 2-4 cm dan panjang buah 2 cm berwarna hijau ketika masih muda dan kuning kecokelatan jika matang. Berdasarkan pengamatan dilapangan buah jarak yang sudah matang mengalami penyusutan diameter menjadi 1.5-2.5 cm. Berdasarkan hal ini, jarak antar sisir dirancang agar dapat dilalui buah ketika terpetik ataupun terguncang. Alat panen yang akan didesain berupa sisir dari dua sisi (kiri dan kanan) untuk mencapai keseluruhan cabang tanaman (lihat Gambar 21).

Alat pemanen didesain agar dapat menyisir tanaman jarak sampai ke batang utama, maka untuk memudahkan penyisiran dirancang lebar sisir yang dapat mengumpulkan keseluruhan cabang tanaman jarak. Lebar sisir ditentukan berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap diameter kanopi/percabangan tanaman jarak sebesar 2-2.5 m. Dari hasil pengujian di laboratorium, batang jarak memiliki kelenturan batang jarak pucuk sebesar 528.65x106 N/m2, pada percabangan

atas sebesar 1018.18x106 N/m2, percabangan bawah sebesar 752.08x106 N/m2, batang tengah

sebesar 557.77x106 N/m2 dan batang bawah sebesar 420.94x106 N/m2 Hal ini menujukkan batang

jarak memiliki kelenturan yang tinggi untuk dikumpulkan dan dapat melewati celah sisir.

Metode penyisiran dilakukan dengan tiga arah simulasi yaitu vertikal, horizontal dan horizontal dengan kemiringan. Arah simulasi vertikal dilakukan dengan menyisir tanaman jarak dari batang bawah hingga ke pucuk. Arah simulasi vertikal dapat dilihat pada Gambar 21. Metode penyisiran dengan arah simulasi horizontal dilakukan dengan memposisikan sisir secara tegak dan digerakkan dari sisi tanaman jarak, dapat dilihat pada Gambar 22. Sedangkan simulasi terakhir menggunakan arah horizontal namun model alat panen diposisikan dengan kemiringan tertentu (lihat Gambar 23).

Tinggi ataupun panjang alat yang digunakan berdasarkan tinggi tanaman jarak pagar, dengan asumsi tanaman akan dirawat/dipangkas maka diberikan batasan tinggi tanaman yang dapat terpanen adalah 2 m. Untuk buah yang diluar jangkauan alat dapat terpanen dengan guncangan yang dihasilkan alat pemanen.

(a) (b)

Gambar 21. Model alat pemanen berbentuk sisir dengan arah aplikasi ke atas atau vertikal, dimana alat dalam posisi horizontal (a) dan sketsa alat yang menunjukan arah aplikasi (b)

(a) (b) Gambar 22. Model alat pemanen berbentuk sisir dengan arah aplikasi ke depan atau horizontal,

dimana alat dalam posisi vertikal (a) dan sketsa alat yang menunjukan arah aplikasi (b)

(a) (b)

Gambar 23. Model alat pemanen berbentuk sisir dengan arah aplikasi ke depan atau horizontal namun alat dimiringkan sebesar 45o (a) dan sketsa alat yang menunjukan arah

aplikasi (b)

Hasil pengujian di atas pada lebar jari-jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2 cm diperoleh persentase pemanenan yang baik adalah dengan kemiringan 45o dimana

rata-rata jumlah buah yang terpanen sebesar 56.1% untuk buah bewarna cokelat dan hitam dan 22.7% untuk buah bewarna kuning, sedangkan buah yang berwarna hijau (muda) sebanyak 2.5%. Untuk persentase pemanenan dengan lebar jari-jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2 cm dapat dilihat pada Gambar 24. Hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 5.

Gambar 24. Persentase pemanenan lebar jari-jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2 cm 44.4 0 0 48.1 0 0 45.9 3 0 56.1 22.7 2.5 42.3 0 0 40 0 0 0 10 20 30 40 50 60

Vertikal Horizontal Miring (α=30o) Miring (α=45o) Miring (α=60o) Miring (α=75o)

Persentase Bu ah Terpanen (%) Arah Uji Simulasi Lebar jari‐jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari‐jari sisir 2 cm 4

5

45

Pada lebar jari-jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2.5 cm, diperoleh persentase pemanenan yang baik pada kemiringan 45o dimana rata-rata jumlah buah yang terpanen

sebesar 58.4% untuk buah bewarna cokelat dan hitam dan 16.7% untuk buah bewarna kuning, sedangkan buah yang berwarna hijau (muda) sebanyak 1.9%. Pada pengujian ini buah jarak pagar yang berwarna cokelat dan hitam lebih sedikit terpanen karena jarak antar jari-jari sisir lebih besar menyebabkan buah yang bewarna cokelat dan hitam lolos (tidak terpanen). Karena lebar jari-jari bambu yang kecil tidak dapat memberikan gaya tarik pada dahan buah dan kurang membuat guncangan.Untuk persentase pemanenan dengan lebar jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2.5 cm dapat dilihat pada Gambar 25. Hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 6.

Gambar 25. Persentase pemanenan lebar jari-jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2.5 cm

Pada lebar jari-jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2 cm, diperoleh persentase pemanenan yang baik adalah dengan kemiringan 45o dimana rata-rata jumlah buah

yang terpanen sebesar 86.4% untuk buah bewarna cokelat dan hitam dan 66.7% untuk buah bewarna kuning, sedangkan buah yang berwarna hijau (muda) tidak terpanen. Pada kemiringan 30o

dan kemiringan 60o merupakan persentase pemanenan yang tertinggi kedua. Dimana buah yang

terpanen pada kemiringan 30o berwarna cokelat dan hitam sebanyak 52.3% dan buah berwana

kuning sebanyak 10% sedangkan buah yang berwarna hijau sebanyak 10%. Pada kemiringan 60o,

persentase buah yang terpanen berwarna cokelat dan hitam sebanyak 52.2% dan buah berwana kuning sebanyak 33.4% sedangkan buah yang berwarna hijau sebanyak 1.7%.

Banyaknya buah berwarna cokelat dan hitam yang terpanen disebabkan karena lebar jari-jari bambu yang dapat memberikan gaya tarik pada dahan buah jarak dan guncangan yang lebih besar, namun karena jarak antar jari-jari sisir yang kecil menyebabkan buah lolos melewati jarak antar sisir. Untuk persentase pemanenan dengan lebar jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2cm dapat dilihat pada Gambar 26. Hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 7. 34 0 0 29.5 0 0 40.2 5.6 1.5 58.4 16.7 1.9 30.2 0 0 40.3 0 0 0 10 20 30 40 50 60

Vertikal Horizontal Miring (α=30o)Miring (α=45o)Miring (α=60o)Miring (α=75o)

Persentase Bu ah Terpanen (%) Arah Uji Simulasi Lebar jari‐jari bambu 0.7 cm dan jarak antar jari‐jari sisir 2.5 cm

Gambar 26. Persentase pemanenan lebar jari-jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2 cm

Hasil pengujian pada lebar jari-jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2.5 cm diperoleh persentase pemanenan yang baik adalah dengan kemiringan 45o dimana rata-rata

jumlah buah yang terpanen sebesar 91.2% untuk buah bewarna cokelat dan hitam dan 90% untuk buah bewarna kuning, sedangkan buah yang berwarna hijau (muda) sebanyak 33.4%. Pada kemiringan 30o merupakan persentase pemanenan yang tertinggi kedua dimana buah yang

terpanen berwarna cokelat dan hitam sebanyak 73.8% dan buah berwana kuning sebanyak 77.8% sedangkan buah yang berwarna hijau sebanyak 14.9%. Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan model alat pemanen jarak dari bambu dengan lebar jari-jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2.5 cm menghasilkan persentase terbesar dibandingkan dengan tiga pengujian dari parameter sebelumnya. Banyaknya buah berwarna cokelat dan hitam yang terpanen disebabkan karena lebar jari-jari bambu yang dapat memberikan gaya tarik pada dahan buah dan guncangan yang lebih besar ditambah jarak antar jari-jari sisir yang sesuai dengan diameter buah jarak yaitu 1.5-2.5 cm, apabila buah jarak yang sudah matang. Untuk persentase pemanenan dengan lebar jari-jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari-jari-jari sisir sebesar 2.5cm dapat dilihat pada Gambar 27. Hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 8.

Gambar 27. Persentase pemanenan lebar jari-jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari-jari sisir sebesar 2.5 cm 45 41.7 2.1 41.7 0 0 52.3 10 10 86.4 66.7 0 52.2 33.4 1.7 35 37.5 1.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Vertikal Horizontal Miring

(α=30o) Miring (α=45o) Miring (α=60o) Miring (α=75o) Persentase Bu ah Terpanen (%) Arah Uji Simulasi Lebar jari‐jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari‐jari sisir 2 cm 66.1 50 0 60.5 26.8 0 73.8 77.8 14.9 91.2 90 33.4 50.6 8.4 4.6 61.8 25 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vertikal Horizontal Miring

(α=30o) Miring (α=45o) Miring (α=60o) Miring (α=75o) Persentase Bu ah Terpanen (%) Arah Uji Simulasi Lebar jari‐jari bambu 1.5 cm dan jarak antar jari‐jari sisir 2.5 cm

Buah warna cokelat dan hitam Buah warna kuning Buah warna hijau Buah warna cokelat dan hitam Buah warna kuning Buah warna hijau

B.

Analisis Teknik

1.

Analisis Pengaturan Jarak Antar Sisir

Komponen pengatur jarak antar sisir didesain dengan prinsip awal untuk mengatur jarak antara sisir-sisir yang memanen buah, sehingga dapat dilalui oleh batang utama dan cabang-cabang tanaman. Jarak antar sisir diperoleh dengan memperhatikan ciri-ciri tanaman jarak seperti, diameter rata-rata batang utama dan diameter kanopi. Pada desain dilengkapi dengan lima setup jarak yang berbeda dimulai dari jarak 95 cm sampai jarak 120 cm, masing-masing dengan beda sebesar 5 cm.

Mekanisme pengaturan jarak antar sisir tergolong sederhana yaitu menggunakan sistem mur baut, dengan jarak masing-masing lubang sebesar 5 cm. Pada desain terdapat pengatur jarak antar sisir untuk mengatur sisir kiri dan kanan, sehingga diletakkan pada bagian penyangga depan dan belakang.

2.

Analisis Pusat Massa

Analisis pusat massa alat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui titik pusat beban utama yang dapat mewakili seluruh komponen massa dari desain yang dibuat. Dalam analisis ini dipergunakan bantuan program AutoCAD untuk menentukkan titik pusat massa tiap komponen yang menyusun desain mesin.

Langkah analisis pusat massa diawali dengan menentukkan koordinat pusat (0,0,0) pada desain yang sudah digambarkan. Koordinat pusat ini akan digunakan sebagai acuan untuk menetukkan pusat massa komponen penyusun pada desain yang telah dibuat. Pada analisis ini ditentukkan koordinat pusat (0,0,0) berada pada titik sudut sisi kanan belakang alat. Langkah berikutnya adalah menentukan pusat massa setiap komponen yang membentuk desain. Gambar pictorial alat dengan koordinat pusat (0,0,0) dapat dilihat pada Gambar 28.

Gambar 28. Rancangan dengan acuan titik koordinat (0,0,0)

A

Analisis pusat massa menggunakan persamaan sebagai berikut (Meriam dan Kraige, 2003):

X ∑∑ Y ∑∑ Z ∑∑

Keterangan:

X koordinat x pada pusat massa keseluruhan desain Y koordinat y pada pusat massa keseluruhan desain Z koordinat z pada pusat massa keseluruhan desain m massa komponen yang dianalisis

X koordinat pusat massa pada arah x Y koordinat pusat massa pada arah y Z koordinat pusat massa pada arah z

Analisis untuk mencari pusat massa kemudian dibantu dengan program CAD tertentu untuk lebih mempermudah penentuan jarak pusat massa. Hasil perhitungan tersedia pada Tabel 3. Dengan koordinat pusat massa setiap komponen, dan koordinat pusat massa satu kesatuan desain.

Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus kesetimbangan, dimana massa setiap komponen dikalikan dengan koordinat pusat massa setiap komponen . Sehingga dapat diketahui bahwa pusat massa alat pemanen buah jarak pagar yang telah dirancang terletak pada koordinat (0.732; 0.466; 0.303) jika digunakan acuan koordinat pusat (0; 0; 0) yang terletak pada titik sudut sisi kanan belakang alat.

Tabel 3. Analisis koordinat pusat massa alat pemanen buah jarak pagar

Komponen Massa Massa

Z

m m mZ

kg (m) (m) (m) (kg.m) (kg.m) (kg.m)

Rangka kanan 1.88 0.021 0.588 0.239 0.040 1.105 0.450 Rangka kiri 1.88 0.987 0.588 0.239 1.855 1.105 0.450 Sisir kanan 2.6 0.224 0.490 0.504 0.583 1.273 1.309 Sisir kiri 2.6 0.784 0.490 0.504 2.038 1.273 1.309 Pengatur jarak depan 0.58 0.505 0.992 -0.601 0.293 0.575 -0.349 Pengatur jarak

belakang 0.58 -0.007 0.992 -0.597 -0.004 0.575 -0.346 Gandengan depan 1.62 1.349 0.024 0.941 2.186 0.039 1.524 Gandengan belakang 3.32 1.215 0.323 0.064 4.032 1.072 0.213

Total 15.06 - - - 11.023 7.017 4.562

Koordinat pusat masa keseluruhan 0.732 0.466 0.303

Titik yang menjadi pusat massa dari alat pemanen akan terletak diantara sisir kanan dan sisir kiri. Letak pusat massa dapat dilihat lebih jelas terlihat pada Gambar 29.

Gambar 29. Posisi pusat massa pada tampak samping kiri

3.

Analisis Momen dan Tegangan pada Alat Pemanen

Selain analisa mengenai pusat massa alat, juga diperlukan analisa gaya yang dialami oleh alat pemanen buah jarak. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui apakah alat akan rusak atau patah saat diam maupun saat bertabrakan dengan tanaman jarak pagar. Hal ini ditinjau dari tegangan yang terjadi pada beberapa titik penting di alat seperti yang terlihat pada Gambar 30 yang merupakan tampak depan dari alat pemanen buah jarak.

Gambar 30. Skema perhitungan tegangan pada rangka atas

Tegangan yang terjadi pada titik A, B dan C dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

dimana, σ, tegangan (MPa); M, momen gaya (Nm); I, momen inersia pada penampang (m4)

Pada titik A

a. Analisis Tegangan dengan Momen Vertikal

Penampang alumunium siku yang berukuran 100 x 300 mm dengan ketebalan 20 mm, sehingga titik pusat geser (XG = c) berada pada:

c 300 20 150 80 20 10

300 20 80 20 120.53 mm

Momen inersia pada penampang adalah

I 1 3bh 1 3 20 300 1 3 80 20 18.02x10 mm I IXG A c 18.02 x 107 = I XG + 7600 (120.53)2 IXG = 6.98 x 107 mm4,

Momen yang terjadi pada titik A ditopang oleh dua rangka atas dimana beban yang ada berasal dari berat rangka kiri (rki), sisir kiri (s) dan rangka atas (ra). Sehingga besarnya momen yang terjadi adalah sebagai berikut:

ΣM = Mrki + Ms + Mra

= (Wrki x drki) + (Ws x ds) + (Wra x dra) Dimana,

Wrki = Gaya berat pada rangka kiri (N) Ws = Gaya berat pada sisir (N) Wra = Gaya berat pada rangka atas (N) drki = Panjang lengan momen rangka kiri (m) ds = Panjang lengan momen sisir (m) dra = Panjang lengan momen rangka atas (m) Diketahui, Wrki = 18.44 N Ws = 25.51 N Wra = 11.38 N drki = 0.9985 m ds = 0.775 m dra = 0.5 m

Maka momen pada titik A

ΣM = (18.44 x 0.9985) + (25.51 x 0.775) + (11.38 x 0.5) = 43.88 Nm = 43.88 x 103 Nmm

Karena ditopang oleh dua rangka maka dalam keadaan ideal masing-masing rangka menanggung momen sebesar

MA1,2 = ΣM = 21.94 x 103 Nmm,

Sehingga menghasilkan tegangan pada masing-masing rangka sebesar:

σ,

M c I

21.94 x 10 120.53