EVALUASI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN (STUDI KASUS: RUSUNAWA SUNGGAL KODAM I

BUKIT BARISAN)

SKRIPSI

OLEH

HERIYANTO 160406040

DEPARTEMEN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

SUMATERA UTARA MEDAN

2021

EVALUASI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN (STUDI KASUS: RUSUNAWA SUNGGAL KODAM I

BUKIT BARISAN)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Dalam Departemen Arsitektur Pada Fakultas Teknik

Universitas Sumatera Utara

Oleh

HERIYANTO 160406040

DEPARTEMEN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

SUMATERA UTARA

2021

PERNYATAAN

EVALUASI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN (STUDI KASUS: RUSUNAWA SUNGGAL KODAM I BUKIT BARISAN)

SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 29 Januari 2021

HERIYANTO 160406040

Judul Skripsi : EVALUASI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN (STUDI KASUS: RUSUNAWA SUNGGAL KODAM I BUKIT BARISAN)

Nama Mahasiswa : Heriyanto

Nomor Pokok : 160406040

Departemen : Arsitektur

Menyetujui Dosen Pembimbing

Ir. Novrial M.Eng NIP: 196603031993031002

Ketua Departemen

Dr. Ir. Dwira Nirfalini Aulia, M.Sc. IPM NIP: 196305271993032005

5 Tanggal Lulus: 29 Januari 2021

Telah diuji pada

Tanggal: 29 Januari 2021

Panitia Penguji Skripsi

Ketua Komisi Penguji : Ir. Novrial M.Eng

Anggota Komisi Penguji : 1. Ir. Vinky Rahman, MT

2. Dr. Imam Faisal Pane, ST. MT. IPM

SURAT HASIL PENILAIAN SKRIPSI

Nama : Heriyanto

Nim : 160406040

Judul Skripsi : EVALUASI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN (STUDI KASUS: RUSUNAWA SUNGGAL KODAM I BUKIT BARISAN)

Rekapitulasi Nilai:

A B+ B C D

Dengan ini mahasiswa bersangkutan dinyatakan:

No. Status

Waktu Pengumpulan

Laporan

Paraf Pembimbing 1. Lulus Langsung

2. Lulus dengan Perbaikan Kecil (maksimal 1 minggu)

3. Lulus dengan Perbaikan Sedang (maksimal 2 minggu) 4. Lulus dengan Perbaikan Besar

(maksimal 1 bulan)

Medan, 29 Januari 2021 Ketua Departemen Arsitektur

Dr. Ir. Dwira Nirfalini Aulia, M.Sc. IPM NIP: 196305271993032005

i ABSTRAK

Proteksi kebakaran yang ada pada sebuah bangunan gedung hunian harus menjadi prioritas utama dikarenakan banyaknya akvitias manusia didalamnya. Rusunawa Sunggal Kodam I Bukit Barisan merupakan gedung berlantai 5 yang difungsikan sebagai rusunawa TNI. Sistem proteksi kebakaran pada gedung tersebut belum diterapkan secara menyeluruh dimana ada beberapa elemen proteksi kebakaran yang masih kurang baik dari segi desain maupun jumlahnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk menilai tingkat keandalan sistem proteksi kebakaran bangunan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara observasi lapangan untuk mengumpulkan data primer mengenai kondisi eksisting proteksi kebakaran yang ada pada rusunawa dan dibandingkan kesesuaiannya terhadap Permen PU No.26 Tahun 2008, Permen PU No.11 C Tahun 2005, dan SNI dengan menggunakan analisa gap. Hasil dari analisa gap tersebut dihubungkan terhadap nilai keandalan sistem keselamatan bangunan (NKSKB). Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, nilai keandalan rusunawa berada pada kategori “Cukup” sehingga perlu adanya rekomendasi desain arsitektural untuk meningkatkan nilai keandalan rusunawa dengan pelebaran ruang, penambahan sarana, maupun perbaikan sistem proteksi kebakaran.

Kata Kunci: Kebakaran, Evaluasi, Gedung Hunian, Sistem Proteksi Kebakaran, Analisa Gap, NKSKB

ii

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR GAMBAR DAN PETA ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan Penelitian ... 2

1.4 Manfaat Penelitian ... 3

1.5 Batasan Penelitian ... 3

1.6 Kerangka Penelitian ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1 Evaluasi ... 4

2.2 Bangunan Gedung ... 5

2.2.1 Definisi Bangunan Gedung ... 5

2.2.2 Kelas Bangunan Gedung ... 6

2.3 Rusunawa ... 9

2.3.1 Definisi Rusunawa ... 9

2.3.2 Klasifikasi Rusunawa ... 10

2.3.3 Jenis – Jenis Ruang dalam Rusunawa ... 13

2.4 Kebakaran ... 15

2.4.1 Definisi Kebakaran ... 15

2.4.2 Teori Segitiga Api ... 16

2.4.3 Klasifikasi Kebakaran ... 18

2.4.4 Penyebab Terjadinya Kebakaran ... 20

2.4.5 Bahaya Kebakaran ... 22

2.4.6 Penanggulangan Kebakaran ... 24

iii

2.5 Proteksi Kebakaran Aktif ... 25

2.5.1 Definisi Proteksi Kebakaran Aktif ... 25

2.5.2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ... 19

2.5.3 Alarm Kebakaran ... 28

2.5.4 Sprinkler ... 31

2.5.5 Sistem Deteksi ... 32

2.5.6 Hidran ... 34

2.6 Proteksi Kebakaran Pasif ... 36

2.6.1 Definisi Proteksi Kebakaran Pasif ... 36

2.6.2 Jalur Akses ... 37

2.6.3 Ruang Terbuka Hijau ... 39

2.6.4 Penataan Lingkungan ... 40

2.6.5 Brandgang ... 41

2.6.6 Material dan Proteksi Kebakaran Struktural ... 42

2.7 Komponen Pemeriksaan dan Keselamatan Kebakaran Bangunan ... 45

2.7.1 Kelengkapan Tapak ... 47

2.7.2 Sarana Penyelamatan ... 47

2.8 Komponen Penilaian... 48

2.8.1 Analisa Gap ... 48

2.8.2.1 Nilai Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan ... 49

2.8.2.1 Kriteria Penilaian... 51

2.8.2.2 Pembobotan... 69

2.8.2.3 Input dan Pengolahan Data ... 72

2.8.2.4 Rekomendasi Pemeriksaan ... 73

BAB III METODOLOGI PENELITIAN... 75

3.1 Jenis Penelitian ... 75

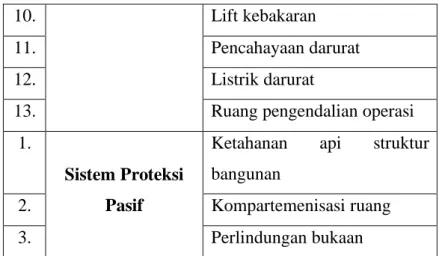

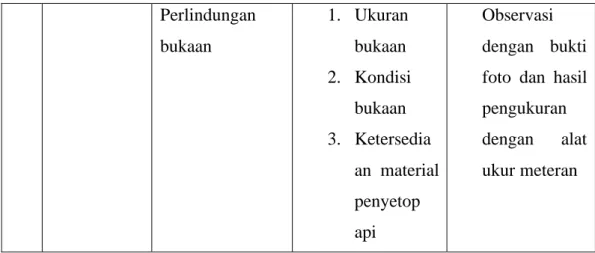

3.2 Variabel Penelitian ... 75

3.3 Sampel Penelitian ... 76

3.4 Metoda Pengumpulan Data ... 83

3.5 Kawasan Penelitian ... 84

3.6 Metoda Analisa Data ... 85

iv

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 88

4.1 Kondisi Wilayah Objek Penelitian ... 88

4.1.1 Lokasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan ... 90

4.2 Kondisi Eksisting Bangunan ... 91

4.2.1 Bangunan Rusunawa ... 91

4.3 Analisa Gap ... 92

4.3.1 Kelengkapan Tapak ... 92

4.3.2 Sarana Penyelamatan ... 99

4.3.3 Sistem Proteksi Aktif ... 103

4.3.4 Sistem Proteksi Pasif ... 115

4.4 Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB) ... 120

4.4.1 Kelengkapan Tapak ... 120

4.4.2 Sarana Penyelamatan ... 121

4.4.3 Sistem Proteksi Aktif ... 122

4.4.4 Sistem Proteksi Pasif ... 123

4.5 Rekomendasi Desain Proteksi Kebakaran ... 125

4.5.1 Kelengkapan Tapak ... 125

4.5.2 Sarana Penyelamatan ... 127

4.5.3 Sistem Proteksi Aktif ... 129

4.5.4 Sistem Proteksi Pasif ... 133

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 135

5.1 Kesimpulan ... 135

5.2 Saran ... 138

DAFTAR PUSTAKA ... 139

LAMPIRAN ... 141

v

DAFTAR GAMBAR DAN PETA

Gambar 2.1 Konsep Fire Tetrahedron ... 17

Gambar 2.2 Jalur Akses ... 39

Gambar 2.3 Brandgang ... 42

Gambar 3.1 Peta Lokasi Rusunawa Sunggal Kodam I/BB ... 84

Gambar 3.2 Tampak Belakang Bangunan Rusunawa Sunggal Kodam I/BB ... 84

Gambar 3.3 Tampak Depan Bangunan Rusunawa Sunggal Kodam I/BB ... 85

Gambar 3.4 Diagram Metodologi Penelitian ... 85

Gambar 4.1 Letak Kecamatan Medan Sunggal ... 89

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Medan Sunggal ... 89

Gambar 4.3 UPT Pemadam Kebakaran Wilayah I Kota Medan ... 90

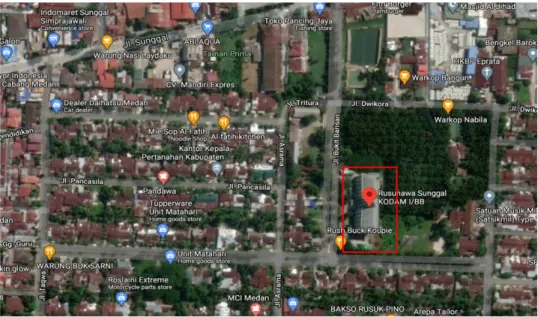

Gambar 4.4 Durasi Tempuh Pemadam Kebakaran UPT I ke Rusunawa Sunggal 91 Gambar 4.5 Kondisi Eksisting Sumber Air Rusunawa ... 93

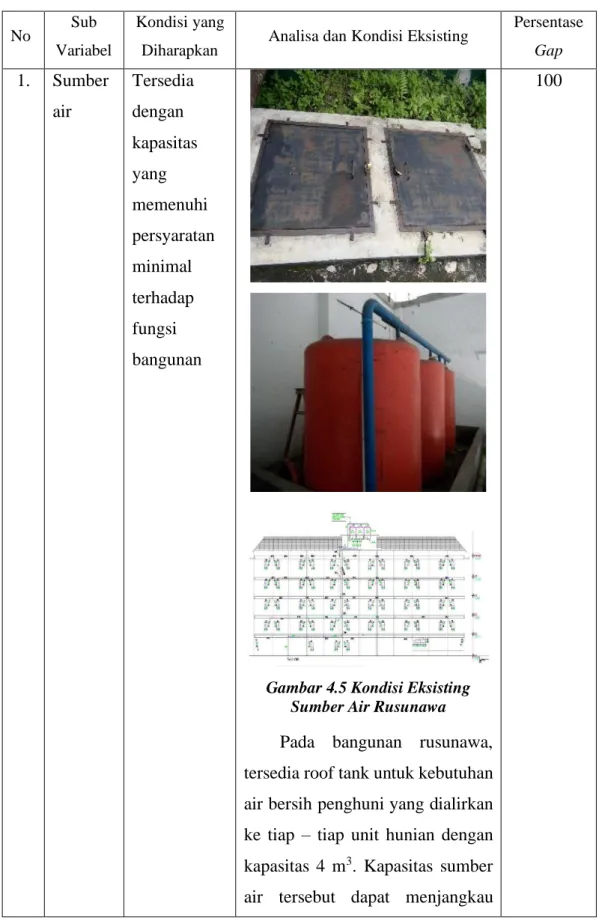

Gambar 4.6 Kondisi Eksisting Jalan lingkungan Rusunawa... 94

Gambar 4.7 Kondisi Sekitar Tapak Rusunawa... 95

Gambar 4.8 Kondisi Hidran Halaman ... 96

Gambar 4.9 Site Rusunawa ... 97

Gambar 4.10 Tangga Utama dan Tangga Darurat Rusunawa ... 99

Gambar 4.11 Ukuran Tangga Darurat ... 101

Gambar 4.12 Kondisi dan Potongan Tangga Darurat ... 102

Gambar 4.13 Instalasi Fire Alarm Rusunawa ... 104

Gambar 4.14 Kondisi APAR di Rusunawa ... 106

Gambar 4.15 Kondisi Instalasi Hydrant di Rusunawa ... 107

Gambar 4.16 Kondisi Pencahayaan di Rusunawa ... 113

Gambar 4.17 Rangka Atap Baja Ringan Rusunawa ... 116

Gambar 4.18 Kondisi Bukaan ... 119

Gambar 4.19 Siteplan Rusunawa ... 126

Gambar 4.20 Rekomendasi Desain Kelengkapan Tapak ... 126

Gambar 4.21 Denah Eksisting Lantai Dasar Rusunawa ... 127

vi

Gambar 4.22 Denah Eksisting Lantai Tipikal 2 – 5 Rusunawa ... 128

Gambar 4.23 Rekomendasi Sarana Penyelamatan ... 129

Gambar 4.24 Rekomndasi Desain Kelengkpaan Atribut Tangga Darurat ... 129

Gambar 4.25 Perletakan APAR dan Hidran Gedung ... 130

Gambar 4.26 Rekomendasi Peletakan dan Jumlah APAR Lantai Dasar ... 131

Gambar 4.27 Rekomendasi Peletakan APAR dan Jumlah APAR Lantai 2 – 5 .. 131

Gambar 4.28 Penambahan Petunjuk Arah di Koridor Rusunawa ... 132

Gambar 4.29 Ketinggian APAR di tiap lantai rusunawa ... 132

Gambar 4.30 Perletakan Sprinkler di Lantai Dasar Rusunawa ... 132

Gambar 4.31 Perletakan Sprinkler di Lantai 2 - 5 ... 133

Gambar 4.32 Penambahan tirap asap di koridor menuju pintu darurat ... 134

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ukuran APAR dan Penempatannya untuk Bahaya Kebakaran Kelas A

... 27

Tabel 2.2 Ukuran APAR dan Penempatannya untuk Bahaya Kebakaran Kelas B 28 Tabel 2.3 Penyediaan Sistem Deteksi dan Alarm Menurut Fungsi, Jumlah dan Luas Lantai Bangunan. ... 29

Tabel 2.4 Kapasitas Minimum Reservoir... 31

Tabel 2.5 Syarat Tekanan Air dan Kapasitas Aliran Pompa pada Komponen Pemipaan ... 31

Tabel 2.6 Pemilihan Jenis Detector Sesuai Dengan Fungsi Ruangannya ... 33

Tabel 2.7 Penyediaan Hidran Berdasarkan Luas Lantai dan Klasifikasi Bangunan ... 35

Tabel 2.8 Komponen Pemeriksaan ... 45

Tabel 2.9 Persentase Analisa Gap ... 49

Tabel 2.10 Variabel Penilaian NKSKB ... 50

Tabel 2.11 Tingkat Penilaian Proteksi Kebakaran ... 51

Tabel 2.12 Penilaian Komponen Kelengkapan Tapak ... 52

Tabel 2.13 Penilaian Komponen Sarana Penyelamatan... 53

Tabel 2.14 Penilaian Komponen Sistem Proteksi Aktif ... 55

Tabel 2.15 Penilaian Komponen Sistem Proteksi Pasif ... 66

Tabel 2.16 Pembobotan Parameter Komponen Sistem Kebakaran Bangunan ... 70

Tabel 2.17 Pembobotan Parameter Sub Komponen Sistem Kebakaran Bangunan ... 70

Tabel 2.18 Penilaian Komponen Keselamatan Bangunan ... 72

Tabel 2.19 Pokok – Pokok Rekomendasi ... 74

Tabel 3.1 Sampel Penelitian ... 77

Tabel 3.2 Checklist Pengumpulan Data ... 83

Tabel 3.3 Data dengan Analisa Gap ... 86

Tabel 4.1 Hasil Analisa Gap Kelengkapan Tapak ... 93

viii

Tabel 4.2 Hasil Analisa Gap Sarana Penyelamatan ... 99

Tabel 4.3 Hasil Analisa Gap Sistem Proteksi Aktif ... 103

Tabel 4.4 Hasil Analisa Gap Sistem Proteksi Pasif ... 115

Tabel 4.5 Rekapitulasi Persentase Analisa Gap ... 120

Tabel 4.6 NKSKB Kelengkapan Tapak ... 120

Tabel 4.7 NKSKB Sarana Penyelamatan ... 121

Tabel 4.8 NKSKB Sistem Proteksi Aktif ... 122

Tabel 4.9 NKSKB Sistem Proteksi Pasif ... 124

Tabel 4.10 Rekapitulasi NKSKB Rusunawa ... 124

Tabel 4.11 Nilai Keandalan Bangunan Rusunawa ... 134

ix

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Checklist Pengumpulan Data ... 141

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahaya kebakaran adalah bahaya yang timbul akibat adanya api yang tidak terkendali dan dapat mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda. Bahaya kebakaran timbul akibat adanya peristiwa kebakaran. Kebakaran disebabkan oleh bertemunya unsur oksigen(O2), bahan mudah terbakar dan panas atau yang dikenal dengan fire triangle. Menurut tempatnya, kebakaran dibagi menjadi empat yaitu kebakaran permukiman, kebakaran industri, kebakaran transportasi, dan kebakaran hutan. Kebakaran kawasan permukiman biasanya terjadi di kawasan permukiman yang padat penduduk. Menurut Simanjuntak (2013), risiko kebakaran di sebuah permukiman dibagi menjadi tiga, yakni: risiko proteksi kebakaran aktif, risiko proteksi kebakaran pasif, dan risiko manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan.

Data dari Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan, sepanjang tahun 2018 kebakaran terjadi sebanyak 216 kali, sedangkan tahun 2019 terjadi sebanyak 283 kali. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya, bahaya kebakaran meningkat dengan cukup signifikan baik yang terjadi di perumahan seperti rusunawa maupun permukiman penduduk.

Rusunawa Sunggal Kodam I/BB merupakan salah satu rusunawa yang ada di Kota Medan. Jika berbicara mengenai rusunawa, maka pandangan umum yang muncul adalah rumah hunian yang padat penduduk dan konstruksi bangunan yang

2

dibangun dengan standar minimal. Selain itu, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap risiko kebakaran yang tampak pada manajemen proteksi kebakaran di beberapa rusunawa yang ada di Kota Medan masih dianggap sebagai hal yang sepele sehingga tindakan preventif tidak dapat dilakukan dengan baik.

Intensitas kegiatan yang ada pada sebuah rusunawa juga berada pada tingkat yang tinggi. Penataan ruang – ruang juga dapat berpengaruh terhadap risiko kebakaran sebuah bangunan hunian. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mengenai sistem proteksi kebakaran yang ada di Rusunawa Sunggal Kodam I/BB sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi seluruh penghuninya dan kelancaran dalam beraktivitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat keandalan sistem proteksi kebakaran di Rusunawa Sunggal Kodam I / Bukit Barisan?

2. Bagaimana desain yang andal untuk sistem proteksi kebakaran pada rusunawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi existing dari sistem proteksi kebakaran dan untuk menilai tingkat keandalan proteksi kebakaran di Rusunawa Sunggal Kodam I/BB sehingga dapat ditemukan rekomendasi desain dalam mengurangi risiko kebakaran.

3 1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai kajian ilmu pengetahuan arsitketur mengenai desain sistem proteksi kebakaran bangunan gedung hunian.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian adalah bangunan hunian di Rusunawa Sunggal Kodam I/BB.

2. Variabel penelitian yang difokuskan adalah kelengkapan tapak, sarana penyelamatan, dan sistem proteksi pasif gedung hunian.

1.6 Kerangka Penelitian

Rusunawa Sunggal Kodam I/BB

Sistem Proteksi Kebakaran

Kelengkapan Tapak

Sarana Penyelamatan

Observasi Langsung Data

Bangunan

Studi Literatur

Analisa Data Kuantitatif secara Deskriptif

Kondisi, Tingkat Keandalan Proteksi Kebakaran dan Rekomendasi Desain

Sistem Proteksi

Aktif

Sistem Proteksi

Pasif

Komponen Variabel berdasarkan Permen PU No.26 Tahun 2008 dan Permen PU

No.11 C Tahun 2005

1. Analisa Gap (Kesenjangan)

2. NKSKB

4 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

Pengertian evaluasi dapat dijelaskan secara bahasa maupun secara harfiah.

Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa inggris “evaluation” yang artinya penaksiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian evaluasi menurut para ahli yakni evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu sistem (Suharisimi, 2016). Pengertian lainnya adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal (Nurkancana, 1983) dan proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, prediktif, dilaksanakan secara sistematik dan bertahap untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki suatu sistem (Abdul Basir, 1998). Evaluasi adalah pengumpulan informasi sistematis tentang program yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk lebih memahami program, meningkatkan efektivitasnya, dan / atau membuat keputusan tentang program (Worthen & Sanders, 1987).

Worthen dan Sanders (1987) menegaskan bahwa secara menyeluruh dan sistematis, evaluasi adalah suatu pekerjaan yang kompleks yang membutuhkan perencanaan. Evaluasi harus direncanakan secara hati-hati dan sistematis sehingga tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan yang tepat. Evaluasi yang tidak efektif

5

dapat menyebabkan kegagalan sistem dan keberhasilan sebuah proses evaluasi bergantung pada seberapa efektif penilai dalam mengevaluasi suatu sistem.

Dari pengertian – pengertian diatas, dapat dirumuskan bahwa evaluasi dapat dibagi menjadi diawal (Pretest) dan diakhir (Posttest). Pada tahap awal, evaluasi dilakukan untuk menguji konsep dan penerapan yang direncanakan dan ditahap akhir, evaluasi dilakukan untuk melihat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian.

Untuk mencapai evaluasi tersebut dengan baik, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilalui yakni menentukan permasalahan secara jelas, mengembangkan pendekatan permasalahan, memformulasikan desain penelitian, melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh sehingga diperoleh hasil akhir penelitian yang baik.

2.2 Bangunan Gedung

Perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung di perkotaan dewasa ini semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan prasarana dan sarananya. Faktor keselamatan menjadi fokus utama dalam perencanaan sebuah bangunan gedung, misalnya dengan adanya pengaturan sistem proteksi kebakaran yang baik didalamnya. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan sistem proteksi bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.

2.2.1 Definisi Bangunan Gedung

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya

6

berada diatas atau didalam tanah dan air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik sebagai hunian sementara ataupun tempat tinggal permanen yang ditandai dengan kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008).

2.2.2 Kelas Bangunan Gedung

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 diklasifikasikan sesuai dengan jenis peruntukan atau penggunaan bangunan gedung, kelas bangunan dibagi menjadi 9 kelas antara lain:

• Kelas 1 merupakan bangunan hunian biasa yang dibagi lagi menjadi:

1. Kelas 1a yaitu bangunan hunian tunggal berupa satu atau lebih bangunan hunian yang masing masing dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house, villa

2. Kelas 1b yaitu rumah asrama/kost, rumah tamu, hotel, atau sejenis-nya dengan luas total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak di atas atau di bawah bangunan hunian lain atau bangunan kelas lain selain tempat garasi pribadi

7

• Kelas 2 merupakan bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing masing merupakan tempat tinggal terpisah

• Kelas 3 merupakan bangunan hunian di luar bangunan kelas 1 atau 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk:

1. Rumah asrama, rumah tamu, losmen

2. Bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel

3. Bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah 4. Panti untuk orang berumur, cacat, atau anak – anak 5. Bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatan kesehatan yang menampung karyawan- karyawannya.

• Kelas 4 merupakan bangunan hunian campuran yang tempat tinggal yang berada di dalam suatu bangunan kelas 5, 6, 7, 8, atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut.

• Kelas 5 merupakan bangunan kantor yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, di luar bangunan kelas 6, 7, 8, atau 9.

8

• Kelas 6 merupakan bangunan perdagangan yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang - barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk café / restoran, bar, showroom, dan salon.

• Kelas 7 merupakan bangunan penyimpanan/gedung yang dipergunakan penyimpanan, termasuk tempat parkir umum atau gudang untuk pameran barang.

• Kelas 8 merupakan bangunan laboratorium/industry/pabrik yang dipergunakan untuk tempat produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka kegiatan perdagangan.

• Kelas 9 merupakan bangunan umum yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu:

1. Kelas 9a yaitu bangunan perawatan kesehatan, temasuk bagian – bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium.

2. Kelas 9b yaitu bangunan pertemuan, termasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan budaya atau sejenisnya,

9

tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan kelas lain.

2.3 Rusunawa

Rusunawa menjadi solusi di daerah perkotaan dalam mengatasi masalah permukiman, keberadaan rusunawa dapat sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah karena pekerjaan yang belum mapan ataupun masih berstatus kontrak di mana mereka masih dimungkinkan untuk berpindah - pindah tempat ataupun pekerjaan. Rusunawa memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran rumah tangga, mengakomodasi masyarakat yang tidak ingin terikat masalah keuangan yang menyertai pembelian rumah atau menghadapi biaya jangka panjang untuk perbaikan dan pemeliharaan rumah sendiri, karena rumah memiliki biaya depresiasi bangunan.

2.3.1 Definisi Rusunawa

Rumah susun sederhana sewa atau rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian(Permen Perumahan Rakyat Nomor 14/M/2007 pasal 1).

10

Rumah Susun Sederhana Sewa ini merupakan program pemerintah untuk menunjang kebutuhan perumahan dan memberikan akomodasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, dan dapat dihuni dan sewa secara harian maupun bulanan.

Dapat juga dikatakan bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) merupakan rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain lainnya.

2.3.2 Klasifikasi Rusunawa

Kelompok yang menjadi sasaran sebagai penerima manfaat pembangunan rusunawa, meliputi:

• Rusunawa sebagai Strategi Penataan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh bisa diatasi dengan perencanaan kawasan dan implementasi yang terintegrasi dengan hunian vertikal sebagai salah satu solusinya. Kelangkaan lahan serta tingginya harga lahan di perkotaan telah mengisyaratkan pemangku kepentingan khususnya pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mulai mempertimbangkan konsepsi hunian vertikal sebagai

11

upaya efisiensi lahan yang juga akan berdampak pada penurunan biaya hidup masyarakat serta penghematan energi terutama dikaitkan dengan pembelanjaan di bidang transportasi.

• Rusunawa TNI/ POLRI

Khususnya di kawasan perkotaan, kebutuhan fasilitas maupun pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) merupakan salah satu penyelesaian atau alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi anggota TNI/

POLRI. Ditinjau dari kedinasan dan efisiensi waktu, kecepatan anggota TNI/ POLRI dari rumah/tempat tinggal rusunawa menuju tempat bertugas akan berdampak positif terhadap pelayanan TNI/ POLRI kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan secara cepat, hal ini selaras dengan kebijakan dan strategi POLRI untuk peningkatan kecepatan dan kehadiran anggota POLRI dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.

• Rusunawa Pekerja

Rumah susun pekerja adalah termasuk rumah susun hunian yang dibangun untuk kebutuhan para pekerja dan bersifat non-komersil. Biasanya rusun pekerja ini dibangun di lokasi dekat dengan daerah di mana mereka bekerja. Dalam

12

rusunawa pekerja ini tidak mengutamakan adanya ruang bersama dalam masing-masing lantai dan kelengkapan fasiilitas umum disediakan secara kondisional.

Kelengkapan fasilitas pelayanan umum dalam skala yang kecil. Kelengkapan sarana dan prasarana disediakan hanya untuk memberikan kesejahteraan pekerjanya, sehingga kelengkapan sarana dan prasarana yang diberikan dalam lingkup yang kecil, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Begitu juga kelengkapan dalam ruangan rusunawa pekerja hanya memberikan kenyamanan bagi masing-masing pekerja.

• Rusunawa Lembaga Pendidikan Berasrama

Lembaga pendidikan berasrama adalah penyelenggara pendidikan menengah yang berbentuk pendidikan umum, kejuruan dan/atau keagamaan atau pendidikan terpadu (pendidikan umum dengan pendidikan agama, atau pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan agama dengan pendidikan kejuruan) yang dalam proses pembelajarannya mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama.

• Rusunawa Fungsi Campuran

13

Merupakan rusunawa yang selain berfungsi sebagai unit hunian juga dimanfaatkan sebagai tempat usaha dan sosial lainnya.

2.3.3 Jenis – Jenis Ruang dalam Rusunawa

Pada dasarnya, setiap rusunawa memiliki jenis-jenis ruang dan fasilitas tertentu yang menunjang fungsi rumah susun tersebut. Adapun jenis-jenis ruang dan fasilitas penunjang yang terdapat pada suatu bangunan rumah susun:

• Bangunan Utama

Adalah unit hunian rumah susun yang dapat disewakan, umumnya terdapat 2-3 tipe unit dalam suatu rusunawa, yakni unit dengan ukuran ruangan 21 m2, 28 m2, 36 m2 dan 45 m2. Pada tiap unit rusun, terdapat 5-6 bagian ruang (tergantung tipenya), yaitu: Kamar Tidur (jumlah kamar tidur tiap unit tergantung tipe), ruang tamu, ruang tengah/ruang keluarga, dapur, kamar mandi, teras depan/balkon dan teras belakang.

• Bangunan Pendukung, Hall/Lobby

Lobby selain tempat menunggu bagi tamu/pengunjung penghuni rusun, sering juga digunakan untuk tempat para penghuni bercengkrama atau menonton acara televisi bersama (terutama sepakbola). Lobby juga berfungsi

14

sebagai “kotak surat” rusun, di mana setiap surat, paket atau titipan barang bagi penghuni rusun diletakkan disana untuk kemudian diambil oleh penghuni rusun.

• Dapur Bersama

Meskipun umumnya sudah disediakan dapur pada tiap unit rusunawa, namun, “ruang bersama” yang menjadi ciri khas rusunawa tetap disediakan. Dapur bersama ini sering digunakan bagi para penghuni rusun (terutama kaum ibu) untuk saling mengakrabkan diri melalui saling bertukar bahan makanan dan untuk kegiatan memasak dalam skala besar, seperti: acara ulang tahun, pesta khitanan dan seremonial lainnya.

• Pos Kesehatan

Semacam klinik kesehatan bagi para penghuni rusunawa dilengkapi dengan dokter umum, tenaga medis dan perangkat kesehatan yang telah disediakan oleh pengelola rusunawa.

• Kios Usaha

Pada rusunawa terdapat berbagai kios untuk kegiatan usaha kecil menengah, seperti: Toko sembako, kios pulsa, apotek, bengkel dll, untuk disewakan, baik kepada penghuni rusunawa (prioritas) maupun kepada pihak luar rusunawa.

15

Hal ini bertujuan untuk memajukan ekonomi penghuni rusunawa sekaligus memudah kegiatan di sekitar rusunawa.

• Tempat Ibadah

Tempat ibadah disediakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual/rohani para penghuni rusun, umumnya yang tersedia adalah musholla.

• Ruang Terbuka

Adalah area terbuka yang terdapat di lingkungan rusun, seperti: taman, lapangan bulutangkis, lapangan sepakbola, parkir, area pedestrian dll untuk menunjang aktivitas outdoor penghuni rusun yang beraneka ragam.

2.4 Kebakaran

Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap dan gas yang ditimbulkan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan).

2.4.1 Definisi Kebakaran

Kebakaran adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan.

Kebakaran dapat merupakan penderitaan dan malapetaka, khususnya terhadap mereka yang mengalami kebakaran(Basri, 1998).

16

Bahaya kebakaran merupakan konsekuensi dari reaksi kimia eksotermik yang tidak terkendali antara bahan organik dan udara. Hal ini terkait dengan bahan yang mudah terbakar dan sumber energi yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun api mengancam kehidupan dan harta benda dan pengendaliannya menimbulkan banyak pengeluaran, evaluasi terhadap risiko kebakaran harus dilakukan sehingga dapat diperoleh keseimbangan antara desain dan fungsi permukiman. Oleh karena itu, secara umum seseorang tidak dapat memadamkan api bahaya, meskipun seseorang dapat menguranginya ke tingkat yang rendah yang dapat diterima dengan prosedur desain yang sesuai.

2.4.2 Teori Segitiga Api

Menurut Polis Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI), terjadinya kebakaran memerlukan tiga unsur:

• Adanya bahan yang mudah terbakar

• Adanya cukup oksigen sebagai oksidator

• Adanya suhu yang cukup tinggi dari bahan yang mudah terbakar (panas)

Konsep model segitiga api tersebut dapat dikembangkan dengan menambahkan satu unsur baru yaitu reaksi kimia. Dan selanjutnya model segitiga ini dikenal dengan konsep bidang empat api (tetrahedron).

17

Gambar 2.1 Konsep Fire Tetrahedron

Sumber: Essentials of Fire Fighting and Fire Department Operations (fifth ed.). 2008 Didalam peristiwa terjadinya api/kebakaran terdapat tiga elemen yang memegang peranan penting yaitu adanya bahan bakar, zat pengoksidasi/oksigen dan suatu sumber nyala/panas. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.

Bahan bakar dapat berupa bahan padat, cair, dan uap/gas. Pada bahan bakar yang menyala, sebenarnya bukan unsur itu sendiri yang terbakar, melainkan gas/uap yang dikeluarkan (Depnaker,1987).

Apabila bahan bakar, zat pengoksidasi, dan sumber nyala berada secara bersama-sam pada kondisi tertentu, maka kebakaran dapat terjadi, hal ini berarti kebakaran tidak akan terjadi jika:

• Tidak ada bahan bakar atau bahan bakar tersebut tidak dalam jumlah yang cukup.

• Tidak ada zat pengoksidasi/oksigen atau zat pengoksidasi tidak dalam jumlah yang cukup.

18

• Sumber nyala tidak cukup kuat untuk menyebabkan kebakaran.

2.4.3 Klasifikasi Kebakaran

Klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian kebakaran berdasarkan jenis bahan bakarnya. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan lebih mudah, lebih cepat dan lebih tepat pemilihan media pemadaman yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran. Di Indonesia menganut klasifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04/1980 yang menurut jenisnya adalah:

• Kelas A

Bahan padat selain logam yang kebanyakan tidak dapat terbakar dengan sendirinya, kebakaran kelas ini adalah akibat panas yang datang dari luar, molekul-molekul benda padat terurai dan membentuk gas dan gas inilah yang terbakar. Hasil kebakaran ini menimbulkan panas dan selanjutnya mengurai lebih banyak molekul-molekul dan menimbulkan gas yang akan terbakar. Sifat utama dari kebakaran benda padat ini adalah bahan bakarnya tidak mengalir dan sanggup menyimpan panas yang banyak sekali dalam bentuk bara. Media pemadam yang cocok

19

adalah dengan dry chemical sedangkan media pemadaman yang efektif adalah air.

• Kelas B

Seperti bahan cairan dan gas yang tidak dapat terbakar dengan sendirinya. Diatas cairan pada umumnya terdapat gas yang dapat terbakar. Pada bahan bakar cair ini suatu bunga api sanggup mencetuskan api yang akan menimbulkan kebakaran. Sifat cairan ini adalah mudah mengalir dan menyalakan api ketempat lainnya.

Contohnya: solar, minyak tanah, dan bensin. Media pemadaman untuk bahan jenis cair adalah sejenis busa (foam), sedangkan jenis gas adalah bahan jenis tepung kimia kering (dry chemical), gas halon, dan gas CO2.

• Kelas C

Kebakaran pada kawat listrik yang bertegangan, yang sebenarnya kelas C ini tidak lain dari kebakaran kelas A dan B atau kombinasi dimana ada aliran listrik, kalau aliran diputuskan maka akan berubah apakah kebakaran kelas A atau B. Kelas C perlu diperhatikan dalam memilih jenis media pemadam yaitu yang tidak menghantarkan listrik untuk melindungi orang yang memadamkan kebakaran dari aliran listrik. Media pemadamnya adalah bahan kimia kering (dry chemical), gas halon gas CO2, dry powder.

20

• Kelas D

Kebakaran logam seperti magnesium, titanium, uranium, sodium, latium, dan potassium. Proses dari kebakaran kelas ini harus melaui tahapan yaitu pemanasan awal yang tinggi dan menimbulkan temperatur yang sangat tinggi pula. Pada kebakaran logam ini perlu dengan alat/media khusus untuk memadamkannya atau dengan jenis dry chemical multi purpose (Serbaguna).

2.4.4 Penyebab Terjadinya Kebakaran

Menurut Ramli (2010)kebakaran disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

• Faktor manusia

Sebagian kebakaran disebabkan oleh faktor manusia yang kurang perduli terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran.

• Faktor teknis

Kebakaran juga dapat disebabkan oleh faktor teknis, khususnya kondisi tidak aman dan membahayakan.

Ada tiga faktor penyebab terjadinya kebakaran yaitu faktor manusia, faktor teknis, dan faktor alam (Depnaker, 1987)

• Faktor pekerja

21

1) Tidak mau tahu atau kurang mengetahui prinsip dasar pencegahan kebakaran.

2) Pemakaian tenaga listrik yang berlebihan, melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

3) Menempatkan barang atau menyusun barang yang mudah terbakar tanpa menghiraukan norma-norma pencegahan kebakaran.

4) Kurang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin.

5) Adanya unsur kesengajaan.

• Faktor pengelola

1) Sikap pengelola yang tidak memperhatikan keselamatan kerja.

2) Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pekerja 3) Sistem dan prosedur kerja tidak diterapkan dengan baik terutama dalam kegiatan penentuan bahaya dan penerangan bahaya

4) Tidak adanya standar atau kode yang dapat diandalkan 5) Sistem penanggulangan bahaya kebakaran baik sistem tekanan udara dan instalasi pemadam kebakaran tidak diawasi dengan baik

• Faktor teknis

1) Melalui proses fisik/mekanis seperti timbulnya panas akibat kenaikan suhu atau timbulnya bunga api terbuka.

22

2)Melalui proses kimia yaitu terjadinya suatu pengangkutan, penyimpanan, penanganan bahan/barang kimia berbahaya tanpa memperhatikan petunjuk yang telah ada.

3)Melalui tenaga listrik karena hubungan arus pendek sehingga menimbulkan panas atau bunga api dan dapat menyalakan atau membakar komponen lainnya.

2.4.5 Bahaya Kebakaran

Peristiwa kebakaran adalah suatu kejadian yang sangat merugikan yang dapat berupa korban manusia, kerugian harta benda, dampak ekonomi ataupun dampak sosial. Kebakaran yang terjadi sering mengakibatkan kecelakaan yang berkelanjutan, hal ini disebabkan pada peristiwa kebakaran yang dihasilkan asap, panas, nyala, dan gas-gas beracun yang menyebar kesegala arah dan tempat (Depnaker, 1987).

Berdasarkan Pedoman K3 Kebakaran, tingkatan bahaya kebakaran dibagi menjadi:

• Bahaya kebakaran ringan

Merupakan bahaya kebakaran dimana hanya sedikit bahan bakar yang dapat terbakar dalam Kelas A, seperti kantor, ruang kelas, ruang pertemuan, ruang tamu dan hotel.

• Bahaya kebakaran sedang

23

Merupakan bahaya kebakaran dimana jumlah bahan bakar yang dapat terbakar dalam kelas A dan kelas B lebih banyak dibandingkan bahaya kebakaran ringan seperti pada penyimpanan barang dagangan, ruang pamer mobil dan gudang. Bahaya kebakaran tingkat ini dibagi lagi menjadi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok I

Adalah bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 m dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas dan penjalaran api yang sedang.

2. Kelompok II

Adalah bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 m dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas dan penjalaran api yang sedang.

3. Kelompok III

Merupakan bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai

24

kemudahan terbakar yang tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan penjalaran api yang cepat.

• Bahaya kebakaran berat

Merupakan bahaya kebakaran dimana jumlah bahan bakar yang dapat terbakar dalam kelas A dan kelas B lebih banyak dibandingkan tingkat bahaya sedang seperti pada bengkel, dapur, toko mebel, gudang penimbunan dan pabrik.

2.4.6 Penanggulangan Kebakaran

Penanggulangan kebakaran adalah suatu upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengenalan setiap wujud energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran, dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran (Kepmenaker RI No.186/MEN/1999).

Modul-modul prinsip penanggulangan kebakaran, secara umum dasar dari pemadaman bertujuan agar nyala atau kobaran api dapat dipadamkan dengan segera, sehingga dampak yang merugikan dan korban jatuh dapat dihindarkan(Depnaker,1987),. Oleh karena itu usaha pemadaman api harus memerlukan teknik yang tepat serta didukung oleh sistem tanggap darurat yang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal.

25

Penanggulangan kebakaran merupakan semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan, dan pemadaman kebakaran dan meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan harta kekayaan (Suma’mur, 1981). Lima prinsip pokok penanggulangan kebakaran dan pengurangan korban kebakaran:

• Pencegahan kecelakaan sebagai akibat kecelakaan atau keadaan panik

• Pembuatan bangunan yang tahan api

• Pengawasan yang teratur dan berkala

• Penemuan kebakaran pada tingkat awal pemadamannya

• Pengendalian kerusakan untuk membatasi kerusakan sebagai akibat dan tindakan pemadamannya

2.5 Proteksi Kebakaran Aktif

Dalam bangunan khususnya bangunan perusahaan, restaurant, hotel dan lainnya, sangat dianjurkan untuk menginstal sistem proteksi guna melindungi diri dan materi dari kebakaran yang merupakan musibah yang tidak dapat diduga karena ada banyak faktor yang dapat menyulut kebakaran. Sistem ini memerlukan beberapa bentuk respon untuk mengaktifkannya sehingga faktor manusia juga berperan besar didalamnya.

26

2.5.1 Definisi Proteksi Kebakaran Aktif

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual atau otomatis (Permen PU No.26/PRT/M/2008). Sarana proteksi kebakaran aktif terdiri dari alarm, hidran, detektor, sprinkler, dan APAR. Sistem proteksi kebakaran aktif dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu fire detectors dan fire suppressant. Dalam tugasnya, fire detector (pendeteksi api) berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan api dengan memetakan berbagai indikator. Indikator tersebut bisa melalui temperatur atau kenaikan panas, asap atau api. Sementara fire suppressant (penekan api) berperan aktif memadamkan atau mengendalikan kebakaran; contohnya adalah sistem sprinkler, hydrant dan alat pemadam kebakaran lainnya.

2.5.2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam yang bisa diangkut, diangkat, dan dioperasikan oleh satu orang (Soehatman Ramli, 2010). Persyaratan teknis Alat Pemadam Api Ringan (APAR) meliputi:

• Setiap alat pemadam api ringan dipasang pada posisi yang mudah dilihat, dicapai, diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.

• Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai.

27

• Tabung tidak boleh berkarat.

• Dilengkapi cara-cara penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan alat.

• Belum lewat masa berlakunya.

• Warna tabung mudah terlihat.

• Dipasang pada dinding dengan penguatan dan dalam lemari kaca serta dapat digunakan dengan mudah pada saat diperlukan dan dipasang pada ketinggiaan 120 cm dari permukaan lantai, kecuali CO2 dan bubuk kimia kering 15 cm dari alas APAR ke permukaan lantai.

Faktor yang menjadi dasar dalam memilih APAR (Zaini,1998) adalah:

• Memilih APAR sesuai dengan kelas kebakaran yang akan dipadamkan

• Harus memperhatikan tingkat keparahan yang mungkin terjadi.

• Memperhatikan kondisi daerah yang dilindungi.

Tabel 2.1 Ukuran APAR dan Penempatannya untuk Bahaya Kebakaran Kelas A

Kriteria

Hunian bahaya kebakaran

ringan

Hunian bahaya kebakaran

sedang

Hunian bahaya kebakaran

berat

Daya padam minimum APAR tunggal 2-A 2-A 4-A

28

Luas lantai maksimum per unit 278 m2 139 m2 93 m2 Luas lantai maksimum untuk APAR 100 m2 100 m2 100 m2

Jarak tempuh maksimum ke APAR 23 m 23 m 23 m

Sumber: Permen PU No.26 tahun 2008

Tabel 2.2 Ukuran APAR dan Penempatannya untuk Bahaya Kebakaran Kelas B

Jenis bahaya kebakaran

Daya padam minimum APAR

Jarak tempuh maksimum ke

APAR

Rendah 5-B 9 m

10-B 15 m

Sedang 10-B 9 m

20-B 15 m

Berat 40-B 9 m

80-B 15 m

Sumber: Permen PU No.26 tahun 2008

2.5.3 Alarm Kebakaran

Alarm kebakaran adalah komponen dari sistem yang memberikan isyarat atau tanda adanya suatu kebakaran (Permenaker No.02 Tahun 1983) yang dapat berupa:

• Alarm kebakaran yang memberikan tanda atau isyarat berupa bunyi khusus (audible alarm)

• Alarm kebakaran yang memberikan tanda atau isyarat yang tertangkap oleh pandangan mata secara jelas (visible alarm)

29

Tabel 2.3 Penyediaan Sistem Deteksi dan Alarm Menurut Fungsi, Jumlah dan Luas Lantai Bangunan.

Kelompo

k Fungsi Kelas Hunian Fungsi Bangunan

Jumla h Lantai

Jumlah luas minimu

m / lantai

(m2)

Sistem Detek si dan Alarm

1a Bangunan gedung hunian tunggal

Rumah tinggal 1 - -

1b Bangunan gedung hunian

Asrama/Kos/Rum ah Tamu/Hostel

(luas < 300 m2)

1 300 -

2 Bangunan gedung Hunian

Terdiri dari 2 atau lebih unit hunian

(RUKO)

1 T.A.B (M)

(S) 2 ~ 4 T.A.B (M)da

n (S)

- - -

3 Bangunan gedung Hunian di luar

point 2

Asrama, Hotel, Rumah Lansia/Cacat, dan

lain-lain

1 T.A.B (M)

2 ~ 4 T.A.B (M)

> 4 T.A.B (O) 4 Bangunan gedung

hunian campuran

Tempat tinggal dalam bangunan gedung kelas 5, 6,

7, 8 dan 9

1 T.A.B (M)

2 ~ 4 T.A.B (O)

> 4 T.A.B (O) 5 Bangunan gedung

kantor

Usaha profesional, komersial, dan

lainlain

1 400 (M)

2 ~ 4 200 (M)

> 4 T.A.B (O)

30 6 Bangunan gedung

perdagangan

Rumah makan, toko, salon, pasar,

dan lainlain

1 400 (M)

> 4 T.A.B (O) 7 Bangunan gedung

penyimpanan/guda ng

Tempat parkir umum, gudang

1 400 (M)

2 ~ 4 200 (M)

> 4 T.A.B (O) 8 Bangunan gedung

Lab/Industri/Pabri k

Produksi, perakitan, pengepakan, dan

lainlain

1 400 (M)

2 ~ 4 200 (M)

> 4 T.A.B (O) 9a Bangunan gedung

umum

Perawatan Kesehatan, Laboratorium

Medis

1 T.A.B (M)

2 ~ 4 T.A.B (O)

> 4 T.A.B (O) 9b Bangunan gedung

umum

Pertemuan, peribadatan,

pendidikan, budaya, laboratorium

1 400 (M)

2 ~ 4 200 (M)

> 4 T.A.B (O)

10a Struktur, bukan hunian

Garasi pribadi 1 400 (M) 2 ~ 4 200 (M)

> 4 T.A.B (O)

Sumber: Permen PU No.26 tahun 2008

Ket: T.A.B = Tidak ada batas M = Manual S = Detektor Asap O = Otomatik

31 2.5.4 Sprinkler

Sprinkler adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflector pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata (Kementerian Pekerjaan Umum,2008). Sedangkan yang dimaksud dengan sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang aktif jika suhu pada ruangannya mencapai tingkatan tertentu.

Tabel 2.4 Kapasitas Minimum Reservoir

Jenis Kebakaran Kapasitas Minimum Reservoir

Bahaya kebakaran ringan 9m3

Bahaya kebakaran sedang I 12m3

Bahaya kebakaran sedang II 22m3

Bahaya kebakaran sedang III 33m3

Bahaya kebakaran berat 69-290m3

Sumber: SNI 03-3989 tahun 2000

Tabel 2.5 Syarat Tekanan Air dan Kapasitas Pompa pada Komponen Pemipaan Jenis Kebakaran Tekanan Air Kapasitas Aliran Bahaya kebakaran ringan 10bar 300 liter/menit Bahaya kebakaran sedang I 12bar 375 liter/menit Bahaya kebakaran sedang II 14bar 725 liter/menit Bahaya kebakaran sedang

III

16bar 1100 liter/menit

Bahaya kebakaran berat 22bar 2300 - 9650 liter/menit

Sumber: SNI 03-3989 tahun 2000

32

Persyaratan untuk sprinkler otomatis menurut SNI 03-3989 tahun 2000 sebagai berikut:

• Jarak maksimal antar sprinkler untuk bangunan bahaya kebakaran sedang 4-5 meter.

• Terdapat sambungan kembar dinas kebakaran dengan ukuran 2,5 inci

• Bentuk kopling sambungan sama dengan dinas pemadam kebakaran

• Sumber daya sprinkler minimal berasal dari dua sumber

• Pemipaan sprinkler dicat warna merah kecuali kepala sprinkler

2.5.5 Sistem Deteksi

Sistem deteksi adalah alat yang berfungsi mendeteksi secara dini adanya suatu kebakaran awal (SNI 03-6574 tahun 2000) yang terdiri dari:

• Detector asap yaitu: detector yang bekerja berdasarkan terjadinya akumulasi asap dalam jumlah tertentu. Detector asap (smoke) dapat mendeteksi kebakaran jauh lebih cepat dari detector panas. Persyaratan untuk detektor asap yaitu:

1. Dipasang pada jarak lebih dari 15 m antara AC dengan detector sedangkan antara exhaush dengan detector dipasang pada jarak kurang dari 15 meter

33

2. Untuk ruangan dengan luas 92 m2 dengan ketinggian langit - langit 3 m harus dipasang 1 buah alat detector.

3. Jarak detector pada ruangan efek kurang dari 12 m dengan suhu ruangan kurang dari dari 38°C

• Detector panas yaitu: detector yang bekerja berdasarkan pengaruh panas (temperatur) tertentu pengindraan panas.

Persyaratan untuk detektor panas yaitu:

1. Dipasang pada jarak lebih dari 15meter antara AC dengan detector sedangkan antara exhaush dengan detector dipasang pada jarak kurang dari 15 m

2. Untuk ruangan dengan luas 46 m2 dengan ketinggian langitlangit 3 m harus dipasang 1 buah alat detector.

3. Jarak detector pada ruangan sirkulasi kurang dari 10 m.

Tabel 2.6 Pemilihan Jenis Detector Sesuai Dengan Fungsi Ruangannya

Jenis Detektor Fungsi Ruangan

Asap Ruang peralatan kontrol bangunan,ruangan resepsionis, ruang tamu, ruang mesin, ruang lift, ruang

pompa, ruang AC, tangga, koridor, lobi, aula, perpustakaan dan gudang

Gas Ruang transformator/diesel, ruang yang berisi bahan yang mudah menimbulkan gas yang mudah terbakar Nyala api Gudang material yang mudah terbakar, ruang kontrol

instalasi peralatan vital

Sumber: SNI 03-6574 tahun 2000

34 2.5.6 Hidran

Hidran adalah suatu sistem pemadam kebakaran tetap yang menggunakan media pemadam air bertekanan yang dialirkan melalui pipa-pipa dan selang kebakaran (Depnaker,1987). Hidran biasanya dilengkapi dengan selang (fire hose) yang disambungkan dengan kepala selang (nozzle) yang tersimpan didalam suatu kotak baja dengan cat warna merah. Untuk menghubungkan selang dengan kepala selang, digunakan alat yang disebut dengan kopling 25 yang dimiliki oleh dinas pemadam kebakaran setempat sehingga bisa disambung ketempat- tempat yang jauh. Perletakan kotak hidran harus mudah dilihat, mudah dicapai, tidak terhalang oleh benda lain. Kotak hidran dicat warna merah dan di tengah-tengah kotak Hidran diberi tulisan “HIDRAN”

dengan warna putih, tinggi tulisan minimum 10 cm (SNI-1745-1989 Bab 2 bagian 10 mengenai perletakan hidran).

Berdasarkan jenis penempatannya, hidran terbagi menjadi dua:

• Hidran Gedung

Hidran gedung adalah hidran yang terletak di dalam gedung dan sistem serta peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan gedung tersebut.

• Hidran Halaman

Hidran halaman adalah hidran yang terletak diluar bangunan, sedangkan instalasi dan peralatannya disediakan serta dipasang di lingkungan tersebut.

35

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hidran yaitu:

• Persyaratan teknis:

1. Sumber persediaan air harus diperhitungkan untuk pemakaian selama 30 menit

2. Pompa kebakaran dan peralatan listrik lainnya harus mempunyai aliran listrik tersendiri dari sumber daya listrik darurat.

3. Selang kebakaran dengan diameter maksimum 1,5 inci harus terbuat dari bahan yang tahan panas, panjang maksimum selang harus 30 meter.

4. Harus disediakan kopling penyambung yang sama dengan kopling dari unit pemadam kebakaran.

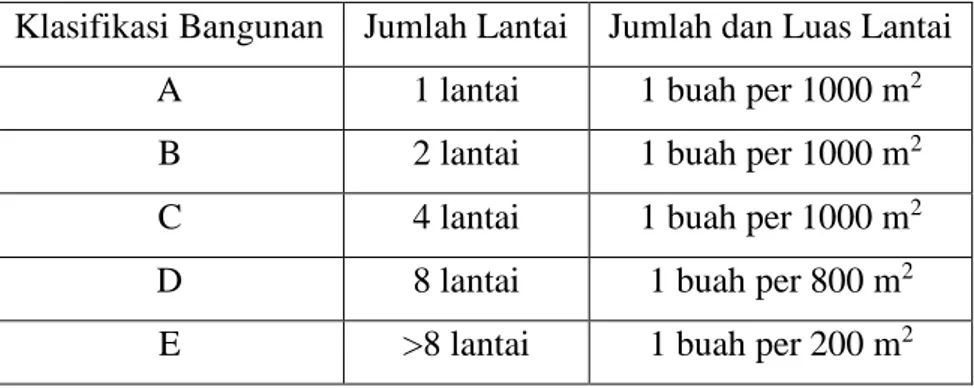

Tabel 2.7 Penyediaan Hidran Berdasarkan Luas Lantai dan Klasifikasi Bangunan Klasifikasi Bangunan Jumlah Lantai Jumlah dan Luas Lantai

A 1 lantai 1 buah per 1000 m2

B 2 lantai 1 buah per 1000 m2

C 4 lantai 1 buah per 1000 m2

D 8 lantai 1 buah per 800 m2

E >8 lantai 1 buah per 200 m2

Sumber: Kepmen PU No.10 tahun 2000

36 2.6 Proteksi Kebakaran Pasif

Dalam banyak kasus, proteksi pasif yang baik akan membakar ruangannya sendiri tanpa menyebar ke area lainnya. Keunggulan lain dari sistem proteksi kebakaran pasif adalah melindungi penghuni gedung untuk melaukan evakuasi dengan selamat. Hal ini dikarenakan kebakaran tertahan dalam satu ruangan dalam waktu yang lama. Alat proteksi ini juga melindungi bangunan dari kehancuran atau kerusakan akibat kebakaran. Sehingga dapat menekan kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran baik kerugian materi maupun korban jiwa

2.6.1 Definisi Proteksi Kebakaran Pasif

Proteksi kebakaran pasif berhubungan dengan pendekatan desain keseluruhan bangunan yang berkaitan dengan api dan kesesuaian material dalam pembangunan sebuah bangunan. Kompartmentasi api, misalnya dicapai dengan penggunaan komponen bangunan yang dinilai tahan terhadap api seperti dinding, lantai, pintu dan sebagainya.

Komponen bangunan harus memenuhi standar ketahanan api, yang jika terjadi musibah kebakaran memiliki kemampuan untuk membatasi penyebaran api dan asap dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini akan memberikan waktu yang cukup bagi penghuni untuk keluar dari bangunan dengan aman dan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan pekerjaan mereka (Zografos, 2019).

Pemerintah menyadari pentingnya proteksi risiko kebakaran di perumahan dan membuat beberapa peraturan terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana kebakaran. Meskipun

37

begitu, tak semua dari peraturan terkait proteksi kebakaran itu mencantumkan aturan yang khusus diberlakukan bagi bangunan perumahan, dalam konteks ini adalah landed housing (perumahan).

Aturan yang bersifat nasional mengenai proteksi risiko kebakaran di Indonesia antara lain adalah;

• Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992

• Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

26/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 2.6.2 Jalur Akses

Proteksi kebakaran dalam sebuah bangunan mengacu pada regulasi sistem proteksi kebakaran pada masing-masing wilayah dimana gedung tersebut dibangun. Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, sebuah bangunan harus memiliki penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam tapak bangunan gedung. Berdasarkan SNI 03- 1735-2000 tentang tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung adalah sebagai berikut:

• Jalur akses masuk dan lapisan perkerasan

Setiap bangunan harus menyediakan perkerasan yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat langsung

38

mencapai bukaan akses pemadam kebakaran pada bangunan.Perkerasan tersebut harus dapat mengakomodasi jalan masuk dan manuver mobil pemadam, snorkel, mobil pompa, dan mobil tangga dan platform hidrolik, serta mempunyai spesifikasi tertentu.

Lapisan perkerasan harus memiliki lebar minimum 6 m dan panjang minimum 15 m, dan lapis perkerasan harus ditempatkan tidak boleh kurang dari 2 m dari tepi terdekat atau lebih dari 10 m dari pusat posisi bukaan akses pemadam kebakaran. Lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dan tinggi ruang bebas di jalur masuk mobil pemadam minimum 5 m untuk dapat dilalui peralatan pemadam tersebut.

Bidang kerja dengan lebar 4 m sebaiknya diletakkan sepanjang sisi bangunan dimana bukaan akses ditempatkan dan tidak boleh menaikkan ketinggian bidang kerja. Bidang kerja dengan lebar 4 m sepanjang sisi bangunan digunakan untuk manuver tangga besi petugas pemadam kebakaran.

Panjang maksimum 45 m antara ujung jalan akses mobil pemadam kebakaran dan ujung terjauh dari bidang kerja untuk mencegah kelebihan gerakan dari petugas pemadam kebakaran

39

Gambar 2.2 Jalur Akses Sumber: SNI 03-1735-2000

• Penandaan jalur

Area jalur akses pada kedua sisinya harus ditandai dengan bahan yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur masuk dan lapis perkerasan dapat terlihat pada malam hari. Penandaan tersebut diberi jarak antara tidak melebihi 3 m satu sama lain dan harus ditempatkan pada kedua sisi jalur. Tulisan “JALUR PEMADAM KEBAKARAN – JANGAN DIHALANGI” harus dibuat dengan tinggi huruf tidak kurang dari 50 mm.

2.6.3 Ruang Terbuka Hijau

Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi

40

masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.

Fungsi ruang terbuka hijau dalam mengendalikan bahaya lingkungan terutama difokuskan pada dua aspek penting: pencegahan bahaya kebakaran dan perlindungan dari keadaan darurat berupa gempa bumi. Ruang terbuka hijau dengan komponen penyusun utamanya berupa vegetasi mampu mencegah menjalarnya luapan api kebakaran secara efektif, dikarenakan vegetasi mengandung air yang menghambat sulutan api dari sekitarnya. Haryadi (1993) membagi sistem budidaya dalam ruang terbuka hijau dengan dua sistem yaitu sistem monokultur dan sistem aneka ragam hayati. Sistem monokultur hanya terdiri dari satu jenis tanaman saja, sedang sistem aneka ragam hayati merupakan sistem ruang terbuka hijau dengan berbagai jenis tanaman (kombinasi antar jenis) dan dapat juga berupa kombinasi antar flora dan fauna.

2.6.4 Penataan Lingkungan

Menurut Wirawibawa (2005), penanggulangan kebakaran pada sebuah bangunan membutuhkan suatu penataan lingkungan yang didalamnya terdapat beberapa penekanan utama antara lain: site plan dan lingkungan bangunan, struktur bangunan yang tahan api, sarana penyelamatan, tata massa bangunan, dan penggunaan lahan.

41

Dari tinjauan tersebut bisa disimpulkan bahwa kebakaran dalam sebuah bangunan disebabkan oleh beberapa hal antara lain kepadatan hunian, infrastruktur kebakaran yang belum memadai seperti hidran, jalan yang belum bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran, dan kondisi fisik bangunannya.Penataan lingkungan ini dibagi menjadi dua yakni:

• Indikator Fisik Bangunan

Karakteristik pada indikator fisik bangunan antara lain karakteristik jarak antar bangunan, ketinggian bangunan, fungsi bangunan, jenis material bangunan dan ketersediaan ruang terbuka.

• Indikator Lingkungan

Karakteristik pada indikator lingkungan antara lain karakteristik hirarki jalan, sumber air, jaringan listrik, dan ruang terbuka.

2.6.5 Brandgang

Brandgang adalah batas belakang antara bangunan rumah (back to back) yang menjadi batas lingkungan permukiman secara fisik.

Biasanya, lebar jalur ini adalah 2 m yang dibuat untuk keselamatan penghuni rumah jika terjadi kebakaran. Keberadaan brandgang ini menjadi penting karena kepadatan bangunan yang tidak terkontrol,

42

maka dalam perencanaan kawasan permukiman, jalur ini sering tidak diperhitungkan dengan baik (SNI 03-1735-2000).

Gambar 2.3 Brandgang Sumber: SNI 03-1735-2000

2.6.6 Material dan Proteksi Kebakaran Struktural

Bahan tahan api, juga dikenal sebagai penghambat api, mampu menahan suhu yang sangat tinggi dan dirancang untuk membantu memperlambat penyebaran api. Material tahan api mampu mereduksi aliran panas melalui ketebalan material. Meskipun bahan tersebut dapat disebut "tahan api", tidak ada bahan yang 100 persen tahan api karena semua bahan pada akhirnya akan terpengaruh jika suhu cukup tinggi.

Material – material yang dapat digunakan pada bangunan seperti:

• Kaca tahan api

Kaca tahan api merupakan salah satu jenis kaca yang memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi terhadap api.

Hal ini disebabkan oleh adanya dua lapisan yang membentuknya. Saat terjadi kebakaran, maka kaca tidak

43

langsung pecah secara menyeluruh. Sebab, ada kaca luar berfungsi sebagai penahan panas api. Jika panas api sudah semakin tinggi, kaca lapisan luar akan pecah. Kemudian panas pun baru bisa menyentuh kaca lapisan dalam.

• Beton

Beton merupakan bahan bangunan yang sering diaplikasikan pada bangunan rumah ataupun perkantoran.

Hal tersebut dipilih karena beton memiliki ketahanan terhadap api yang cukup tinggi. Butuh waktu lama bagi panas api untuk merusak struktur beton yang kokoh. Selain itu, daya tahan beton terhadap api ternyata juga lebih baik dibandingkan dengan baja. Oleh karena itu, beton seringkali menjadi pelindung baja dalam konstruksi bangunan.

• Gypsum

Salah satu cara mengantisipasi dan mengurangi potensi kerugian nyawa dalam musibah kebakaran adalah dengan memasang sistem proteksi pasif, terutama dalam gedung bertingkat. Sistem ini dapat dilakukan dengan memasang sistem partisi, dinding, atau sistem plafon dari gypsum tahan api yang banyak di jual dipasaran.

44

Setiap elemen bangunan yang dipasang atau disediakan untuk menahan penyebaran api pada bukaan, sambungan-sambungan, tempat- tempat penembusan struktur untuk utilitas harus dilindungi terhadap kebakaran sehingga diperoleh kinerja yang memadai dari elemen tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

26/PRT/M/2008, terdapat empat tipe konstruksi tahan api:

• Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe I (konstruksi tahan api)

Bangunan gedung yang dibuat dengan bahan tahan api (beton, bata dan lain-lain dengan bahan logam yang dilindungi) dengan struktur yang dibuat sedemikian, sehingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api.

• Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe II (tidak mudah terbakar, konstruksi kayu berat)

Bangunan gedung yang seluruh bagian konstruksinya (termasuk dinding, lantai dan atap) terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar yang tidak termasuk sebagai bahan tahan api, termasuk bangunan gedung konstruksi kayu dengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantai kayu 76 mm, atap kayu 51 mm dan balok kayu 15,2 x 25,4 cm.

• Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe III (biasa) Bangunan gedung dengan dinding luar bata atau bahan tidak mudah terbakar lainnya sedangkan bagian bangunan

45

gedung lainnya terdiri dari kayu atau bahan yang mudah terbakar.

• Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe IV (kerangka kayu)

Bangunan gedung (kecuali bangunan gedung rumah tinggal) yang strukturnya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudah terbakar yang tidak tergolong dalam konstruksi bangunan gedung biasa (tipe III)

2.7 Komponen Pemeriksaan dan Keselamatan Kebakaran Bangunan

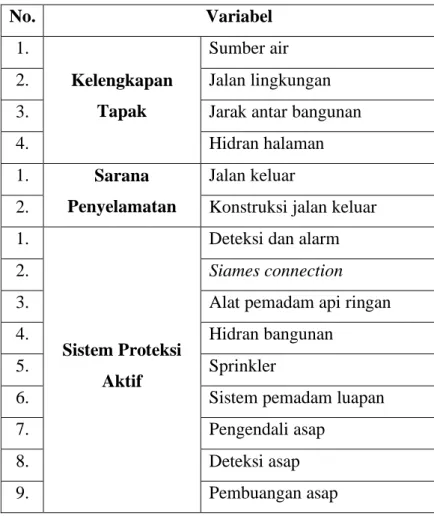

Pelaksanaan pemeriksaan keandalan bangunan terhadap bahaya kebakaran harus dilakukan oleh tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya, dan hasilnya disahkan oleh instansi yang berwenang. Menurut Peraturan Departemen Pekerjaan Umum No.11C Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Gedung, komponen utilitas antara lain:

Tabel 2.8 Komponen Pemeriksaan

No

Komponen Penilaian Sistem

Proteksi Aktif

Sistem Proteksi Pasif

Kelengkapan Tapak

Sarana Penyelamatan

1. Deteksi dan alarm kebakaran

Kelengkapan tapak

Sumber air Jalan keluar

2. Siames connection

Sarana Penyelamatan

Jalan lingkungan

Konstruksi jalan keluar

46

3. Alat

pemadam api ringan

Ketahanan api dan stabilitas

Hidran halaman Landasan Helikopter

4. Hidran bangunan

Kompartemenisasi

ruang - -

5. Sprinkler Perlindungan

bukaan - -

6. Sistem pemadam

luapan

- - -

7. Pengendali

asap - - -

8. Deteksi asap - - -

9. Pembuangan

asap - - -

10. Lift

Kebakaran - - -

11. Cahaya

darurat - - -

12. Listrik

darurat - - -

13. Ruang pengendali

operasi

- - -

Sumber: Peraturan Departemen PU No. 11 C Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung