Kritisnya Kondisi Bendungan di Indonesia

1oleh M. Donny Azdan

2dan Candra Samekto

31. Pendahuluan

Air merupakan sendi utama kehidupan manusia. Air bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan mendasar manusia sebagai air minum, namun juga berfungsi untuk sumber penghidupan seperti mengairi lahan pertanian, perikanan, hingga pembangkit listrik. Terdapat berbagai kegiatan perekonomian lain juga sangat tergantung kepada ketersediaan air, bahkan air bisa menjadi salah satu limiting factors dalam pertumbuhan ekonomi jika ketersediaannya sangat terbatas.

Kebutuhan air hampir dapat dipastikan mempunyai kecenderungan tidak sejalan dengan tingkat ketersediannya baik terkait dengan dimensi waktu dan ruang, maupun jumlah dan kualitasnya. Untuk itu manusia melakukan intervensi ke pola ketersediaan air melalui pembuatan tampungan-tampungan air melalui pembangunan bendungan. Dengan tampungan-tampungan ini diharapkan kelebihan air di musim hujan dapat disimpan untuk digunakan di musim kemarau yang mempunyai tingkat kebutuhan air relatif tinggi.

Bendungan juga bermanfaat untuk melakukan konservasi air. Dengan menahan air lebih lama di darat sebelum mengalir kembali ke laut akan memberikan waktu untuk meresap dan memberikan kontribusi terhadap pengisian kembali air tanah. Meskipun nilai manfaat yang besar tersebut, pembangunan bendungan juga menyimpan berbagai potensi permasalahan. Di dalam makalah ini akan dipaparkan potret kondisi bendungan di Indonesia saat ini untuk menjadi masukan bagi rencana pembangunan bendungan baru yang akan datang. Selain itu juga akan direkomendasikan kebijakan penanganan bendungan-bendungan yang telah ada untuk meminimalkan resiko dengan tetap mengoptimalkan keberlanjutan fungsinya.

2. Potret Kondisi dan Permasalahan Bendungan di Indonesia

Dari data yang telah dihimpun sebelumnya sejak tahun 1970-an, waduk di Indonesia terutama di Pulau Jawa sudah mulai terganggu fungsinya. Dalam laporan Project Implementation Plan for Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) dijelaskan bahwa perubahan sangat cepat terjadi pada kurun 1990-an sampai tahun 2000. Dari tiap 100 hektar lahan di kawasan tangkapan air mengalami konversi sebanyak 60 persennya. Hal ini tentunya berakibat meningkatkan sedimentasi di dasar waduk. Sebagai contoh; survei terhadap tingkat erosi dan sedimentasi yang dilakukan tahun 1980-an terhadap Waduk Wonogiri sudah menunjukkan tingkat sedimentasi yang sangat tinggi hingga mengakibatkan pendangkalan. Setiap tahun laju sedimentasi akibat erosi di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri mencapai 3 juta m3. Bagian penampung sedimen kini daya tampungnya berkurang dari 500 juta m3 menjadi 300 juta m3.

1 Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Bendungan Besar di Surabaya 2-3 Juli 2008 2 Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas

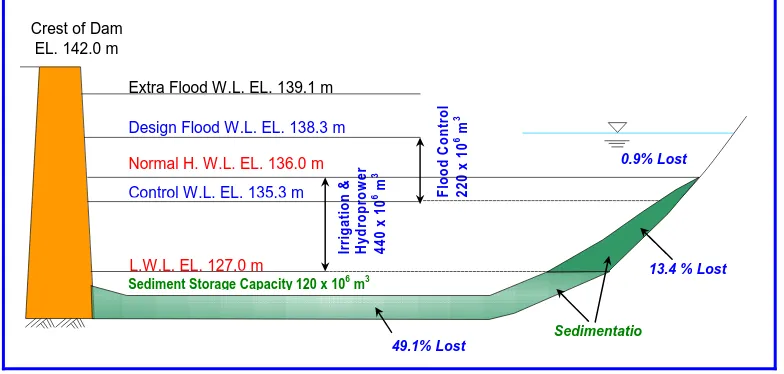

Extra Flood W.L. EL. 139.1 m

Design Flood W.L. EL. 138.3 m

Crest of Dam

Sediment Storage Capacity 120 x 106m3

Control W.L. EL. 135.3 m

Normal H. W.L. EL. 136.0 m

L.W.L. EL. 127.0 m

Gambar 1: Sedimentasi yang terjadi di Bendungan Wonogiri Sumber Balai Besar Sungai Bengawan Solo

Pada Gambar 2 di bawah ini diperlihatkan nilai resiko kerusakan bendungan yang terjadi di Indonesia (DPU, 2008). Besaran tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkatan low, moderate, high, dan extreme dimana penilaian low berkisar antara nilai 0 – 15, penilaian moderate berkisar antara nilai 16 – 45, penilaian high berkisar antara nilai 46 – 75, dan penilaian extreme berkisar antara nilai 76 - 90. Dalam penilaian yang dilakukan terdapat dua kriteria dasar yang menjadi acuan dalam penilaian ini, Resiko tersebut diantaranya adalah :

1. Resiko Ekonomi, resiko ini mencakup

a) Keterlambatan dalam implementasi proyek yang disebabkan oleh kesulitan pengadaan material dan elemen pendukung lainnya

b) Cost Overruns yang terjadi sebagai akibat ekskalasi harga yang melebihi 10 % toleransi dari perkiraan awal

c) Peningkatan harga yang signifikan terhadap barang dan jasa, dimana besaran nilainya melebihi prediksi kenaikan harga terhadap inflasi rencana.

2. Resiko Fisik

Seluruh bendungan yang ada di Indonesia memiliki resiko dalam beberapa tingkatan kerusakan fisik dan kegagalan fungsinya. Oleh karenanya maka penilaian yang dilakukan pada resiko diatas akan berkaitan dengan :

a) Volume tampungan dari bendungan yang dinilai

b) Ketinggian bendungan terhadap daerah di luar konstruksi fisik bendungan

c) Jumlah populasi penduduk disekitarnya terkait dengan musibah yang ditimbulkan apabila terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi bendungan.

0 10 20 30 40 50 60 70

SC

O

R

E

RISK SCORE OF INDONESIAN DAM

Gambar 2: Penilaian Resiko Bendungan di Indonesia

Sumber : Project implementation Plan for DAM Operational Improvement and Safety Project (2008)

Dari data ini dapat dilihat bahwa sebagian bendungan besar di Indonesia telah termasuk kedalam resiko kerusakan tinggi, seperti Sermo dan Wonorejo. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Selorejo mempunyai tingkat resiko kerusakan paling tinggi.

Waduk yang dirancang memiliki umur efektif pemanfaatan selama 100 tahun kini hanya memiliki sisa waktu selama sekitar 10 tahun, dari 30 tahun sisa umur layanan rencananya. Waduk Wonogiri dibangun mulai 1977 hingga selesai 1982. Artinya waduk telah beroperasi 25 tahun. Waduk Wonogiri memiliki daya tampung total 780 juta m3, meliputi 120 juta m3 untuk penampungan sedimen, 440 juta m3 untuk menampung air baku, dan 220 juta m3 pengendalian banjir dengan masa operasi 25 tahun. dari sumber informasi yang didapatkan dari Departemen Pekerjaan Umum, saat ini sedimen telah terisi 58 juta m3 atau 49% dari daya tampung awal. Pada Waduk Wonorejo terdapat delapan sistem sungai yang masuk waduk, yaitu Keduang, Tirtomoyo, Temon, Solo Hulu, Alang, Unggahan, Wuryantoro, dan Remnan, dimana penyumbang sedimen terbesar adalah DAS Keduang karena sebagian besar daerahnya merupakan permukiman, lahan pertanian, tegalan yang rentan terjadinya erosi permukaan dan sumber sedimen.

Selain Gajah Mungkur nampak bahwa waduk-waduk lain di Jawa juga menghadapi masalah yang sama, pendangkalan oleh sedimentasi akibat erosi di bagian hulu dan DAS. Waduk itu antara lain adalah Kedung Ombo yang mengairi Pati, Kudus, dan Demak. Waduk Mrica untuk wilayah Wonosobo dan Rawa Pening mengairi wilayah Ambarawa.

2.1. Analisa Permasalahan Bendungan di Indonesia

yang menjadi concern dunia internasional. Permasalahan yang sering dikaitkan dengan isu hak asasi manusia ini akan menghambat pelaksanaan pekerjaan pembangunan bendungan, bahkan bisa menghasilkan keputusan pemberhentian pelaksanaan pembangunan. Tidak sedikit pula protes dari para pemerhati lingkungan terhadap potensi perubahan lingkungan yang akan ditimbulkan.

Potensi permasalahan tidak berhenti seiring dengan selesainya pelaksanaan konstruksi. Masih terdapat isu-isu lain dalam tahap pemanfaatan bendungan ini, yaitu (1) potensi kegagalan konstruksi yang akan mengancam masayarakat yang bermukim di hilir bendungan, dan (2) permasalahan yang terkait dengan ancaman keberlanjutan fungsi bendungan.

Mengingat sifatnya yang termasuk kedalam heavy construction maka bendungan menyimpan potensi bahaya yang besar. Namun di sisi lain, pada saat ini pemeliharaan merupakan suatu tahapan pasca konstruksi yang sering terabaikan bahkan terlupakan. Hasrat untuk membangun terkadang tidak diimbangi oleh kemampuan dari setiap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memelihara apa yang telah dibangun. Potensi kegagalan dan kerusakan yang terjadi pada bendungan di Indonesia sangat terkait dengan rendahnya tingkat pemeliharaan termasuk di dalamnya sistem monitoring keamanan bendungan. Akibat minimnya biaya Operasi dan Pemeliharaan (OP) yang dianggarkan oleh pemerintah saat ini yang tidak sebanding dengan tingginya biaya pemeliharaan bendungan, maka tingkat resiko kerusakan bendungan akan semakin tinggi.

Secara umum kegagalan dan kerusakan yang terjadi pada bendungan di Indonesia diantaranya adalah :

1. Erosi akibat mengalirnya air melalui lubang-lubang/pondasi (piping) suatu bendungan penyebab utama kerusakan bendungan di dunia, dibandingkan dengan sebab-sebab yang lain kecuali peluapan diatas tubuh bendungan (overtopping), bila air dari waduk merembes melalui tubuh atau pondasi bendungan urugan yang terdiri atas material tanah yang dipadatkan, maka tekanan hidrolisnya akan didistribusikan terhadap tegangan pori yang merupakan pengikat antar butiran material. Jenis kegagalan ini terjadi pada bendungan Solorejo, Kedung Sengon dan Kaliulo.

2. kerusakan akibat retakan (Crack), retakan sering kali menjadi penyebab kebocoran pada bendungan yang berkembang menjadi erosi buluh dan akhirnya menyebabkan kerusakan bendungan. Retakan yang patut diwaspadai adalah retakan dengan lebar lebih dari ¼ inchi. Retakan yang paling bahaya yakni jenis melintang as bendungan, sebab retakan ini berpotensi menjadi alur buluh yang menembus tubuh bendungan dan disebabkan konsolidasi yang tak seragam pada tubuh bendungan atau pondasi. Hal tersebut juga dapat mengindikasikan tidak memadainya proses pemadatan pada saat konstruksi. Jenis kerusakan ini terjadi pada bendungan Kedung Ombo dan Kedung Bendo di Provinsi Jawa Tengah.

3. Longsoran (slide), pada bendungan urugan disebabkan karena penyebab yang sama yakni kejadian longsoran pada tebing atau lereng yang biasa ketika gaya yang bekerja pada suatu bidang geser melampui batas gaya yang dapat ditahan. Terdapat tiga jenis longsoran yakni longsoran selama konstruksi, longsoran pada lereng timbunan sebelah hilir sebelum waduk dioperasikan dan longosorang lereng timbunan sebelah hulu. Jenis kerusakan ini terjadi pada bendungan Way Curug di Provinsi Lampung dan Kedung Sengon di Provinsi Jawa Tengah. 4. Peluapan (Overtopping) yakni peristiwa meluapnya air waduk melalui puncak bendungan

yang belum selesai, runtuh total akibat banjir besar pada tahun 1967 dan mengibatkan 125 meninggal dunia.

5. Gempa Bumi, siaga gempa bumi terjadi apabila gempa bumi terasa dan membawa akibat pada bangunan-bangunan utama di daerah bendungan/embung. Akibat terjadinya gempa bumi sangat tergantung pada besar kecilnya gempa. Guncangan gempa bumi yang membahayakan bendungan/embung adalah jika terjadi hal sebagai berikut :

- Lebih besar dari 4 MMI (Modified Marcalli Intensity),

- Lebih dari 15 – 18 detik pada frekuensi 3 Hz dan akselerasi lebih besar dari 0,12 gal,

- Terdapat gempa bumi dengan kekuatan :

Lebih dari 4 Skala Riechter dalam radius < 50 km,

Lebih dari 5 Skala Riechter dalam radius < 80 km,

Lebih dari 6 Skala Riechter dalam radius < 80 km,

Lebih dari 7 Skala Riechter dalam radius < 80 km,

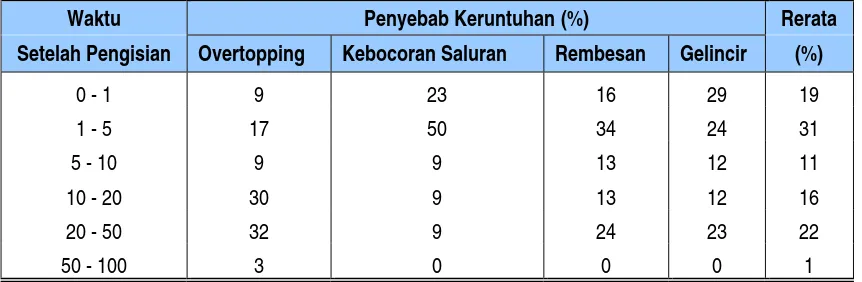

Tingkat frekuensi dari kerusakan yang telah diuraikan diatas dapat terlihat dari tabel di bawah ini.

No Faktor Penyebab Mekanisme Prosentase

Terjadinya

1 Limpasan (Overtopping) banjir 30%

2 Piping/aliran buluh atau longsoran

rembesan dan erosi pada bagian dalam

25% pada timbunan atau pada pondasi

3 Kebocoran pipa saluran 13%

4 Kerusakan pada lapisan permukaan 5%

timbunan bagian hulu

5 Ketidakstabilan lereng timbunan bervariasi 15%

6 Penyebab lain (gempa, liquefaction,

sabotase, dll) bervariasi 12%

Tabel 1: Tingkat Frekuensi Penyebab Kerusakan Bendungan di Dunia Sumber Dam Safety Guidelines, Washington Departemen of Ecology 2005

Waktu Penyebab Keruntuhan (%) Rerata

Setelah Pengisian Overtopping Kebocoran Saluran Rembesan Gelincir (%)

0 - 1 9 23 16 29 19

Tabel 2: Tingkat Frekuensi Penyebab Kerusakan Bendungan Ditinjau dari Usia Bendungan Sumber Dam Safety Guidelines, Washington Departemen of Ecology 2005

1. Hanya 50% (n=99) bendungan sampel di seluruh dunia yang selesai tepat waktu, Hal tersebut tentu saja berhubungan erat dengan membengkaknya anggaran proyek hingga mencapai 56% (n=80) melebihi anggaran awal

2. Bendungan dengan tujuan irigasi sebanyak 50% (n=52) tidak mampu memenuhi target jangkauan irigasinya

3. Bendungan dengan tujuan PLTA sebanyak 54 % proyek tidak menghasilkan output yang ditargetkan

4. Bendungan dengan tujuan sebagai penyimpan air sebanyak 70% gagal memenuhi suplai air yang ditargetkan. Bahkan ditemukan bahwa semakin kecil area reservoir semakin tinggi tingkat keberhasilannya untuk memenuhi target penyuplaian air. Hal ini menunjukkan bendungan untuk tujuan ini seringkali dibangun berlebihan dan mubazir.

5. 60% mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak dam tidak berhasil sehingga kerusakan terus berlangsung.

6. Jumlah masyarakat yang dipindahkan selalalu lebih besar dari yang diperkirakan bahkan mencapai 44% lebih banyak. Dan dari jumlah yang akan dipindahkan sebanyak 1% harus pindah dengan biaya sendiri karna tidak mendapatkan biaya translokasi.

7. Sebanyak 70% pembuatan kesepakatan-kesepakatan menyangkut kehidupan penduduk lokal tidak melibatkan penduduk lokal tersebut.

8. Pembangunan bendungan multipurpose (seperti bendungan Jatigede) umumnya terlambat selesai dan memakan biaya yang jauh lebih besar dari anggaran awal dibandingkan pembangunan bendungan single purpose.

Meninjau permasalahan yang terkait dengan ancaman keberlanjutan fungsi bendungan, sedimen yang menyebabkan kritisnya kondisi bendungan diIndonesia pada umumnya diakibatkan oleh tingginya tingkat erosi yang terjadi di daerah hulu bendungan, akibat maraknya pengalihan fungsi lahan hutan menjadi lahan permukiman penduduk atau areal pertanian baru. Dengan adanya tumpukan sedimen dibeberapa wilayah tersebut, maka daya tampung air waduk atau bendungan pada waktu musim hujan menjadi semakin berkurang yang pada akibatnya mengakibatkan banjir, ditambah lagi pemenuhan kebutuhan air baku baik untuk air minum, industri maupun air untuk irigasi tidak sesuai dengan desain layanan yang telah direncanakan sebelumnya.

Seperti disampaikan di atas, yang menjadi penyebab utama pengurangan kapasitas tampungan bendungan-bendungan di Indonesia adalah tingginya laju sedimentasi yang disebabkan karena adanya kerusakan hutan budidaya dan lahan pertanian di daerah hulu. Oleh karena itu upaya-upaya vegetasi dalam konservasi hutan harus dilakukan secepatnya . Upaya vegetasi ini tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya, sedangkan dalam jangka waktu tersebut kebutuhan air semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat maupun pertambahan penduduk.

Upaya yang dilakukan pemerintah selama ini adalah bagaimana agar bagian penampung sedimen tidak cepat penuh, antara lain dengan mengeruk sedimen di waduk, membangun cekdam penampung sedimen, dan mengonservasi areal penangkap air hujan di sekitar waduk, mencegah erosi, yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengolah tanah agar tidak menimbulkan erosi, menanam pohon atau menghutankan kembali.

3. Belajar dari Pengalaman

3.1. Kebijakan Pembangunan Bendungan Baru

Dalam kebijakan pembangunan bendungan baru, pemerintah harus lebih berhati – hati sesuai dengan beberapa fakta kondisi bendungan di Indonesia seperti pada apa yang telah diuraikan di atas. Mengingat kebutuhan investasi yang sangat besar dalam pembangunan bendungan, embung-embung skala kecil dan menengah bisa menjadi salah opsi dalam menyediakan tampungan air. Selain itu, lebih luasnya kesempatan partisipasi masyarakat dalm operasi dan pemeliharaan embung akan menjadi point tambahan dalam mempertimbangkan opsi ini.

Perlu diingat pula bahwa fungsi bendungan juga sekaligus untuk sarana konservasi guna meningkatkan muka air tanah di daerah hulu dikarenakan air yang ditampung akan terserap ke dalam tanah. Oleh karena itu diharapkan pembangunan embung skala kecil dan medium dengan jumlah yang lebih banyak akan meningkatkan distribusi peningkatan muka air tanah. Selain fungsi tersebut hal ini juga dapat menurunkan dan meringankan kapasitas tampungan banjir yang harus dilayani daerah hilir. Debit banjir di daerah hulu akan dapat didistribusikan dan ditampung secara sementara oleh bendungan- bendungan skala kecil dan menengah di daerah tersebut.

Berbeda halnya apa yang terjadi di Pulau Jawa. Melihat kenyataan karakteristik sungai – sungai di pulau Jawa yang cenderung pendek dan tajam akan lebih cocok untuk pembangunan bendungan. Namun pembangunan bendungan baru akan memberikan dampak sosial tinggi terkait dengan isu resettlement mengingat tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang sangat tinggi.

Baik dalam investasi pembangunan waduk maupun embung, pemerintah harus memperhatikan aspek Integrated Water Resources Management (IWRM) mengingat bahwa intervensi ini memberikan dampak yang cukup besar dan memerlukan penanganan yang menyeluruh. Penanganan yang terintegrasi antara hulu-hilir, air permukaan dan air tanah, antar sector maupun antar wilayah ini akan mendukung keberlanjutan fungsi dan mengoptimalkan manfaatnya. Pengelolaan daerah hulu akan mempertahankan laju sedimentasi yang akan masuk ke tampungan waduk sehingga dapat memperpanjang umur manfaat waduk. Konsolidasi antar wilayah dan antar sector akan meminimalkan konflik antar pengguna air dan sekaligus menentukan peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Pembangunan bendungan juga harus didukung setting kelembagaan yang mampu mengakomodasi tanggungjawab pengelolaan asset tersebut.

Pada akhirnya perlu ditekankan bahwa perencanaan pembangunan bendungan ke depan membutuhkan:

Perencanaan pembebasan lahan dan pemukiman penduduk yang matang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meminimalisasi gejolak sosial yang ditimbulkan. Selain itu diperlukan penanganan keseluruhan DAS secara terintegrasi dan menyeluruh terutama di daerah hulu untuk menjamin keberlanjutan fungsi bendungan.

Perhitungan prediksi tingkat sedimentasi yang akurat dan tepat yang memperkirakan perubahan tata guna lahan sampai dengan 25 - 50 tahun kedepan

Perencanaan bangunan pengendali sedimen di hulu bendungan yang merupakan satu paket perencanaan bendungan sehingga dapat mengurangi beban sedimen yang masuk ke tubuh bendungan.

Pedoman Operasi dan Pemeliharaan (SOP) yang sesuai dengan karakteristik setiap bendungan sehingga bendungan yang telah direncanakan dapat memenuhi usia layanan bendungan sesuai dengan apa yang telah menjadi perencanaan sebelumnya.

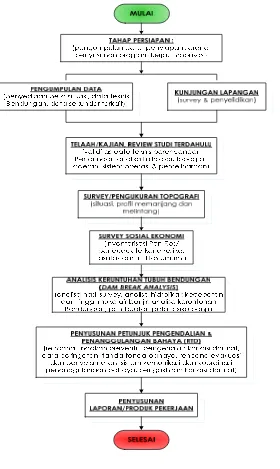

Rencana Tindak Darurat (RTD), dalam setiap perencanaan bendungan harus didukung dengan adanya suatu Rencana Tindak Darurat (RTD) yang disesuaikan dengan karakteristik setiap bendungan, sebagai salah satu standar dalam pengamanan bendungan apabila terjadi kegagalan bendungan. Pada RTD tersebut harus dapat tercantum Klasifikasi Tingkat Bahaya Bendungan (Hazzard Classification) yang memuat tingkatan – tingkatan bahaya, potensi kerusakan, dan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengeliminir kerugian dan korban jiwa. Setiap bendungan yang dibagun harus memiliki permodelan bahaya (Hazzard Model) yang diketahui dan dapat diakses oleh masyarakat atau stake holder yang terkait, sehingga setiap komponen yang terlibat di dalamnya memiliki kesiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kegagalan bendungan yang terjadi di kemudian hari.

Gambar 3: Bagan Rencana Tindak Darurat

3.2. Kebijakan Penanganan Bendungan yang Sudah Terbangun

Dengan tinnginya tingkat sedimen dari beberapa bendungan yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah

1. Merevisi kembali manual prosedur operasi dan pemeliharaan dari bendungan yang ada di Indonesia, terutama yang memiliki tingkat resiko sedimen dan kerusakan tinggi

2. Pembilasan kembali waduk – waduk dengan tingkat sedimen tinggi. Dalam hal ini perlu adanya perancangan desain terhadap low level outlet sehingga waktu pengurasan sedimen dapat dilakukan lebih cepat.

3. Pengerukan kembali waduk – waduk yang memiliki tumpukan sedimen besar, yang disertai analisis mendalam terhadap dampak lingkungan hidup terkait dengan adanya kandungan contaminated sludge

4. Pengoptimalan kembali fungsi bangunan pengecek bendungan, agar sedimen sudah dapat termitigasi sebelum masuk ke dalam bendungan.

Untuk menangani bendungan yang telah ada, pertama-tama diperlukan penanganan yang cukup mendesak untuk mengembalikan kapasitas tampungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan fungsi bendungan itu sendiri. Pembilasan kembali waduk – waduk dengan tingkat sedimen tinggi bisa menjadi salah satu alternatif selain upaya pengerukan (dredging). Dalam hal ini perlu adanya perancangan desain terhadap low level outlet sehingga waktu pengurasan sedimen dapat dilakukan lebih cepat. Pengerukan kembali waduk – waduk yang memiliki tumpukan sedimen besar perlu disertai analisis mendalam terhadap dampak lingkungan hidup terkait dengan adanya kandungan contaminated sludge.

Selain itu, pemerintah perlu merevisi kembali manual prosedur operasi dan pemeliharaan dari bendungan yang ada di Indonesia, terutama yang memiliki tingkat resiko sedimen dan kerusakan tinggi. Dengan menerapkan sistem ini maka upaya yang dilaksanakan tidak hanya menyentuh sektor fisik semata, namun juga akan menyentuh sektor sosial yang turut menentukan dalam keberlangsungan fungsi bendungan kedepan.

Dalam upaya mengimplementasikan IWRM perlu diingat kembali prinsip-prinsip dasar dalam pendekatan terintegrasi yang berusaha menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi - economic growth, kesetaraan sosial -social equity, dan keberlanjutan lingkungan - environmental sustainability (Gabbrielli, 2006). Permasalahan yang terjadi di catchment area tidak hanya permasalahan lingkungan saja, tetapi mungkin justru berasal dari masalah-masalah sosial. Isu konflik kepentingan dalam penggunaan lahan, kemiskinan serta rendahnya pendapatan penduduk di kawasan hulu dan sekitar areal bendungan harus menjadi perhatian utama, dalam rangka mendukung pelaksanaan IWRM.

Selain itu, perlu ditekankan pula pentingnya monitoring dan pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap instrumen pemantau sedimen di setiap bendungan, sehingga sedimen tersebut tidak tertumpuk terlalu lama di dasar bendungan yang mengakibatkan volume pengerukan menjadi sangat besar di kemudian hari. Pengoptimalan kembali fungsi bangunan cek-dam juga dapat dioptimalkan agar sedimen sudah dapat termitigasi sebelum masuk ke dalam bendungan. Operasi dan pemeliharaan cek dam ini dapat memanfaatkan kelembagaan komunitas penggali pasir yang berbasis masyarakat sehingga dicapai bentuk kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan.

4. Dampak Kebijakan Bandungan terhadap Optimalisasi Sumber Energi Primer

kritis yang dialami bendungan-bendungan besar secara tidak langsung akan mempengaruhi kapasitas listrik yang dihasilkan. Kabijakan terkait bendungan yang diterapkan juga akan berdampak terhadap pemanfaatannya sebagai pembangkit listrik.

Isu global warming maupun climate change akibat dari penumpukan green house gasses (GHGs) ditambah harga minyak dunia yang semakin melonjak telah memaksa pemerintah untuk mencari sumber energi primer yang lebih ramah lingkungan dan renewable. Keputusan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pembangunan bendungan baru akan mengarahkan kepada pencarian alternative sumber energi primer yang lain dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional, misalnya panas bumi. Dengan strategi pengelolaansumber daya air ke arah pembangunan tampungan air skala kecil dan menengah akan menyebabkan potensi tenaga air tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tapi keputusan ini merupakan konsekuensi dari potensi permasalahan yang akan ditimbulkan dalam pembangunan bendunganbesar.

5. Bibliografi

Balai Besar Sungai Bengawan Solo. (2008). Dipresentasikan di Departemen Pekerjaan Umum tanggal 11 Januari 2008.

Balai Keamanan Bendungan. (2006) Kegagalan Bendungan di Indonesia. Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, Departemen Pekerjaan Umum

Balitbang Pekerjaan Umum. (2003). Bendungan Besar di Indonesia. Proyek Pembinaan Teknis Pembangunan dan Pengamanan Waduk, Direktorat Jendral Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Pekerjaan Umum (2008) Project Implementation Plan for Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP). Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP)

Dinas Infokom Jatim. (2004). Minimalkan Resiko, Pemerintah Susun Operasi Pemeliharaan Dan Pengamanan Bendungan. Diakses 11 Juni 2008, dari

http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=1148. Surabaya: Pemda Jatim

Gabbrielli, E. (2006) Why Integrated Water Resources Management is relevant to water utilities. Diakses 11 Juni 2008, dari http://www.adb.org/water/operations/2006/ Gabbrielli.pdf. Kemitraan Air Indonesia. (2008). Bendungan di Indonesia dalam Kondisi Kritis Akibat Sedimentasi.

Diakses 11 Juni 2008, dari www.inawater.com/news/ wmview.php. Jakarta : KAI

Kuswardono, T. (2006). Bendungan Jatigede, Pengulangan Sejarah Kegagalan. Diakses 11 Juni 2008, dari http://www.walhi.or.id/kampanye/air/bendungan/061026_ jatigede_li/ . Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).