BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kinerja

Menurut Nawawi (2013) yang mengutip pendapat Suntoro, kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan stretegis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya (Moeheriono, 2014).

keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.

Kinerja berasal dari kata-kata job performance dan disebut juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai

oleh seseorang karyawan. Banyak sekali definisi atau pengertian dari kinerja yang dikatakan oleh para ahli, namun semuanya mempunyai beberapa kesamaan arti dan makna dari kinerja tersebut. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Oxford Dictionary, kinerja (performance) merupakan suatu tindakan proses atau cara

bertindak atau melakukan fungsi organisasi. Sebenarnya kinerja merupakan suatu konstruk, dimana banyak para ahli yang masih memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan kinerja tersebut. Seperti yang dikembangkan oleh robbins, mengatakan bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A) motivasi atau motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O), yaitu kinerja - f (A x M x O), artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan.

tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Moeheriono, 2014).

Menurut pendapat Hendrartini (2010) yang mengutip pendapat Bernardin dan Russel, kinerja sebagai output yang dihasilkan dari fungsi atau aktifitas dari suatu pekerjaan yang spesifik selama periode waktu tertentu. Fungsi dari pekerjaan atau kegiatan tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja. Sebagai contoh pelayanan konsumen dapat menjadi dasar dalam mendeskripsikan kinerja suatu organisasi. Institusi pelayanan kesehatan harus mempunyai instrumen penilaian kinerja yang efektif bagi tenaga medis karena kinerja mereka menjadi salah satu variabel yang penting bagi efektivitas organisasi.

2.2. Dokter Keluarga

latar belakang budaya, sosioekonomi, dan psikologis pasien. Dokter ini bertanggung jawab atas berlangsungnya pelayanan yang komprehensif dan berkesinambung bagi pasiennya. (World Organization of Family Doctors, 1991).

Ikatan Dokter Indonesia (1982), mendefinisikan dokter kelaurga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tetapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya.

Penerapan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga (SPDK) yang berarti penerapan ancangan (approach) kedokteran keluarga telah menjadi kebutuhan dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) bersama Organisasi Dokter Keluarga Sedunia (WONCA) pada tahun 1994 telah menyusun rekomendasi bersama untuk implementasi SPDK di setiap negara. Intinya rekomendasi itu antara lain menganjurkan agar SPDK diterapkan di semua negara dan sistem pendidikan kedokteran pun diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ancangan kedokteran keluarga. Dalam penerapan SPDK, seorang Dokter Keluarga (DK) yang sejatinya adalah Dokter Praktik Umum (DPU) yang kewenangan praktiknya sebatas pelayanan primer - harus menggunakan prinsip pelayanan dokter keluarga yang terdiri atas sembilan butir yaitu:

3. Menyelenggarakan pelayanan yang mengutamakan pencegahan;

4. Menyelenggarakan pelayanan yang bersifat koordinatif dan kolaboratif;

5. Menyelenggarakan pelayanan personal (individual) sebagai bagian integral dari keluarganya;

6. Mempertimbangkan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan; 7. Menjunjung tinggi etika, moral dan hukum;

8. Menyelenggarakan pelayanan yang sadar biaya dan sadar mutu; dan

9. Menyelenggarakan pelayanan yang dapat diaudit dan dipertangungjawabkan (World Organization of Family Doctors, 1991).

Hendratini (2010) mengutip pendapat dari Boland; Bodenheimer dkk, menyatakan bahwa salah satu peran penting dari dokter primer/ dokter keluarga adalah berfungsi sebagai gate keeper untuk mengendalikan akses ke pelayanan rujukan/ spesialis, melalui model pembayaran kapitasi. Sebagai gate keeper, dokter primer bertindak selaku koordinator dari seluruh pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien, dengan cara memberikan otorisasi rujukan dan pelayanan penunjang yang dibutuhkan.

merupakan pemberi pelayanan kesehatan utama di tingkat pelayanan kesehatan strata primer (World Organization of Family Doctors, 1991)

WHO juga mencanangkan konsep Five Star Doctor sesuai konsep dokter keluarga yang mencakup kompetensi dokter untuk mampu bertindak sebagai: 1. Penyedia layanan (Care provider)

2. Pengambil keputusan (Decision maker)

3. Penghubung/ pendidik (Communicator/educator) 4. Tokoh masyarakat (Community leader)

5. Manajer (Manager)

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan dalam bidang kesehatan di Indonesia seperti SKN telah menetapkan dokter keluarga sebagai pemberi pelayanan dokter strata pertama karena pembangunan kesehatan dikaitkan dengan pembangunan keluarga. Juga karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang sangat penting fungsinya dan strategis sekali dalam pembangunan sosial. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional disebutkan pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

terus terjaga kesehatannya serta mengurangi beban sosial-ekonomi yang dikeluarkan untuk berobat.

Hadirnya dokter praktik umum dan dokter keluarga di era BPJS secara otomatis akan meningkatkan kualitas dokter itu sendiri. Saat ini ribuan tenaga dokter tidak terdistribusi dengan baik, hanya mengumpul di satu kota sehingga penghasilan yang mereka dapatkan pun tidak sesuai dengan harapan. Di era BPJS, melalui sistem rujukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, dokter praktik umum dan dokter keluarga akan terjadi penyebaran jumlah dokter hingga pelosok-pelosok daerah.

Optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat pertama ini akan mempetaruhkan kompetensi dokter, dimana dokter dituntut keahliannya selain dari segi kuratif, dan yang terpenting adalah bagaimana mendidik peserta dengan upaya promotif dan preventif, disinilah tantangannya. Di sisi lain itu beban Puskesmas akan berkurang sehingga dapat fokus dalam upaya usaha-usaha kesehatan masyarakat yang bersifat massal. Misalnya posyandu, fogging, penyuluhan-penyuluhan kesehatan akan kembali aktif. Selain itu dokter sudah memiliki pasar tersendiri di daerah tersebut dan akan menetap pada akhirnya (distribusi dokter berjalan dengan baik).

sekunder. Dokter keluarga sebagai penyelenggara layanan primer, harus bekerja keras agar dapat menyelesaikan semua jenis masalah kesehatan yang dipunyai pasiennya tanpa memandang jenis kelamin, sistem organ, jenis penyakit, golongan usia, dan status sosialnya. Dokter keluarga terutama bertugas meningkatkan taraf kesehatan pasien, mencegah timbulnya penyakit, segera membuat diagnosis dan mengobati penyakit yang ditemukan, mencegah timbulnya cacat serta mengatasi keterbatasan akibat penyakit. Jika diperlukan sudah barang tentu harus sesegera mungkin merujuk pasien ke sejawat dokter spesialis di ranah pelayanan sekunder. Dari tatanan yang tercantum dalam SKN tersebut jelaslah bahwa kerjasama mutualistis antara dokter keluarga dan dokter spesialis sangat penting agar pasien merasa dilindungi dan mendapat layanan yang benar dan baik. (Wonodirekso, 2009)

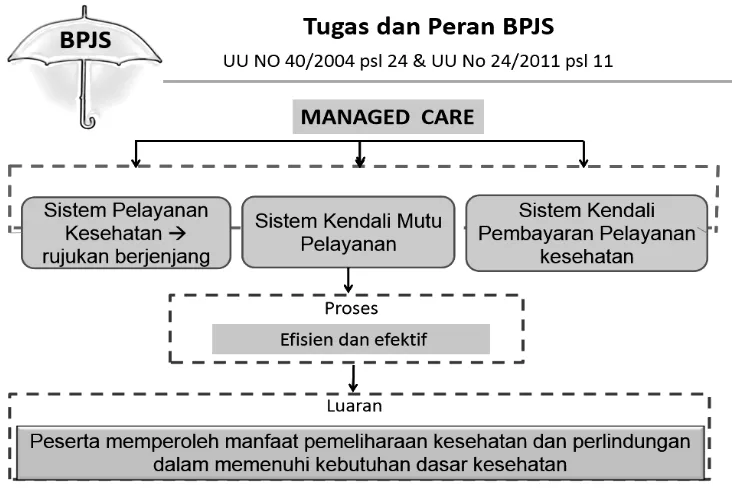

2.3. Pengelolaan Pelayanan (Managed Care)

Belajar dari sejarah perkembangan sistem asuransi kesehatan di Indonesia dan pengalaman negara lain, pemerintah Indonesia merekomendasikan pengelolaan asuransi kesehatan menggunakan konsep Managed Care (MC). Konsep ini merupakan alternatif terbaik untuk menyeimbangkan antara aspek pelayanan, aspek pembiayaannya dengan aspek kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang baku.

mengintegrasikan pembiayaan dan penyediaan perawatan kesehatan dalam suatu sistem yang mengelola biaya dan kemudahan dalam mengakses pelayanan bagi pesertanya. Integrasi pembiayaan dan penyediaan pelayanan kesehatan tersebut melalui beberapa cara berikut :

1. Kesepakatan dengan pemberi pelayanan kesehatan tertentu untuk melaksanakan serangkaian jasa pelayanan yang komprehensif bagi peserta program. Kesepakatan dibentuk dalam satu kontrak dengan provider.

2. Patokan/ standar yang dinyatakan secara eksplisit dalam seleksi pemberi pelayanan kesehatan.

3. Program formal untuk memperbaiki kualitas yang sudah ada dan kajian pemanfaatannya.

4. Penekanan pada hal menjaga agar peserta tetap sehat sehingga penggunaan jasa pelayanan berkurang. Dalam hal ini provider sebetulnya dituntut untuk lebih berorientasi dalam pelaksanaan upaya promotif dan preventif.

5. Insentif pembiayaan bagi peserta dalam rangka memanfaatkan pemberi pelayanan kesehatan dan pelayanan yang berkaitan dengan asuransinya.

Ciri umum dari sistem managed care terdiri dari : 1. Kajian pemanfaatan yang menyeluruh/ comprehensive; 2. Memantau dan menganalisa pola-pola praktek dokter;

3. Menggunakan tenaga dokter pelayanan primer dan provider lainnya untuk melayani pasien;

5. Program perbaikan mutu; dan

6. Sistem pembayaran yang membuat para dokter, rumah sakit dan provider lainnya akuntabel baik biaya maupun kualitas pelayanan kesehatan.

Prinsip yang mendasari adalah adanya tanggung jawab atas pengendalian dan integrasi keseluruhan pelayanan yang dibutuhkan pasien. Sedangkan tujuan dasar dari sistem Mangaed Care adalah mengurangi biaya dengan cara meningkatkan kelayakan dan efisiensi pelayanan kesehatan (PAMJAKI, 2008).

Gambar 2.1 Tugas dan Peran BPJS (Managed Care)

Sumber : Hendrartini, 2005 (quality assurance dalam implementasi managed care)

diri, membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pasien, dan berorientasi pada keluarga dan masyarakat.

Ada beberapa konsep Managed Care diantaranya : 1. Model Tiga Pihak (Tripartite Model)

Yang dimaksud dengan tripartite (tiga pihak) adalah pihak perusahaan asuransi (insurance company) sebagai pengelola dana, pihak pemberi jasa pelayanan kesehatan (health provider) dan pihak peserta (consumer). Ketiga pihak harus saling bekerja sama terutama dalam hal pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Kapitasi Prabayar (Prepaid Capitation)

Adalah suatu sistem pembiayaan kesehatan yang dilakukan di muka berdasarkan kapita atau jiwa yand diikutsertakan. Hal ini berbeda dengan “fee for service”, pembiayaan kesehatan diberikan berdasarkan penggunaan

fasilitas/jasa. Jika seseorang memperoleh pelayanan kesehatan melebihi nilai uang yang dibayarkan kepada pihak asuransi, kelebihan tersebut akan menjadi risiko pemberi pelayanan kesehatan (health provider). Sebaliknya jika biaya pelayanan yang diterima lebih kecil dari nilai uang yang telah dibayarkan, kelebihan tersebut akan menjadi insentif kepada pemberi pelayanan kesehatan. 3. Pelayanan Menyeluruh (Comprehensive)

rehabilitatif. Di dalam pelaksanaannya, ada jaminan untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, dan pelayanan rawat inap serta pelayanan obat.

4. Konsep Wilayah (Dokter Keluarga/Puskesmas)

Peserta asuransi dikelompokkan dalam suatu wilayah tertentu. Pelayanan kesehatan dasar diberikan oleh dokter umum atau dokter keluarga dengan sistem pembiayaan prepaid capitation (prospective payment). Ada wilayah kerja dikontrak dengan jaringan pelayanannya yang dinamakan purchasing health yang dibayar dengan sistem kapitasi.

5. Sistem Paket (Budget System)

Adalah sistem pembiayaan yang dilakukan di fasilitas pelayanan rujukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pelayanan atau tindakan medis tertentu dengan tarif paket yang sudah diterapkan sebelumnya. Sistem seperti ini ditempuh untuk menghindari pemanfaatan pelayanan yang berlebihan (over utilization).

6. Konsep Rujukan

Konsep ini diterapkan dengan surat pernyataan rujukan dari institusi pemberi pelayanan kesehatan dasar (misalnya: puskesmas) ke pemberi pelayanan kesehatan rujukan.

Dokter keluarga sebagai salah satu “Pintu masuk” dalam sistem Managed care harus mampu melaksanakan peran untuk menghasilkan pelayanan yang

pelayanan kesehatan yang komprehensif atas biaya kapitasi yang diterima dari BPJS. Salah satu faktor yang akan mendukung keberhasilan tersebut adalah pemahaman dokter keluarga tentang peran dan tugasnya sebagai Gate keeper dalam sistem Managed Care.

2.4. Konsep Penjaga Gerbang (Gate Keeper Concept)

Gate Keeper Concept adalah konsep sistem pelayanan kesehatan dimana

fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar berfungsi optimal sesuai standar kompetensinya dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan medik. (BPJS Kesehatan, 2015)

Tujuan Implementasi Gate Keeper adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam sistem pelayanan kesehatan;

2. Mengoptimalkan fungsi fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kompetensinya;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasiltias kesehatan tingkat lanjutan dengan melakukan penapisan pelayanan yang perlu dirujuk sehingga mengurangi beban kerja rumah sakit.;

4. Menata sistem rujukan; dan

Pelaksana Gate Keeper pada Era JKN merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah bekerjasama dengan BPJS yang terdiri dari :

1. Puskesmas atau yang setara.;

2. Praktik dokter baik praktik perorangan maupun praktik bersama; 3. Praktik dokter gigi baik praktik perorangan maupun praktik bersama; 4. Klinik Pratama atau yang setara; dan

5. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

2.4.1. Fungsi Pokok Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai Gate Keeper

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Era JKN, FKTP mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

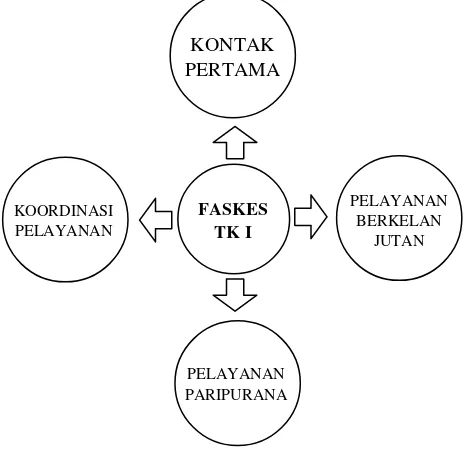

1. Kontak pertama pelayanan (First Contact)

Fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan tempat pertama yang dikunjungi peserta setiap kali mendapat masalah kesehatan.

2. Pelayanan berkelanjutan (Continuity)

Hubungan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan peserta dapat berlangsung secara berkelanjutan/kontinyu sehingga penanganan penyakit dapat berjalan optimal.

3. Pelayanan paripurna (Comprehensiveness)

4. Koordinasi pelayanan (Coordination)

Fasilitas kesehatan tingkat pertama melakukan koordinasi pelayanan dengan penyelenggara kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai kebutuhannya. Dokter yang bertugas berfungsi sebagai pengatur pelayanan (care manager).

Gambar 2.2 Fungsi Pokok FKTP sebagai Gate Keeper Sumber : BPJS Kesehatan, 2015 (Panduan Praktis Gate Keeper Concept)

Dokter merupakan pengatur pelayanan (care manager) dalam pelaksanaan pelayanan di FKTP sebagai gate keeper. Untuk itu dokter diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melakasanakan pelayanan di FKTP. Menurut BPJS kesehatan, kompetensi fasilitas kesehatan sebagai Gate Keeper meliputi :

KOORDINASI PELAYANAN

PELAYANAN BERKELAN

JUTAN KONTAK

PERTAMA

PELAYANAN PARIPURANA

1. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh semua Gate Keeper adalah:

Standar kompetensi dokter umum sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia yaitu pada kompetensi level 4A (kompetensi yang dicapai saat lulus dokter) dimana pada level tersebut dokter mampu mendiagnosis dan melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas. 2. Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh semua Gate Keeper adalah :

a. Standar Kompetensi Dokter Keluarga; b. Advance Trauma Life Support (ATLS); c. Advance Cardiac Life Support (ACLS); d. Sertifikat Keahlian Medis Endokrin; e. Pelatihan Kesehatan Kerja; dan

f. Sertifikat Pelatihan Kesehatan Lainnya. (BPJS Kesehatan, 2015) 2.4.2. Tugas dan Fungsi Gate Keeper

Gate Keeper dalam melaksakanan pelayanan di FKTP memiliki tugas dan

fungsi sebagai berikut: Tugas Gate Keeper:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan secara paripurna, terpadu dan bermutu;

2. Mengatur akses kepada pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan;

4. Manajer sumber daya. Fungsi Gate Keeper: 1. Kontak pertama pasien; 2. Penapis Rujukan; dan

3. Kendali Mutu dan Biaya. (BPJS Kesehatan, 2015) 2.4.3. Ruang Lingkup Pelayanan Gate Keeper

Pelayanan Gate Keeper memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 1. Promosi kesehatan (promotif);

2. Pencegahan penyakit dan proteksi khusus (Preventive dan Specific protection);

3. Pengobatan (Curative);

4. Pembatasan kecacatan (disability limitation); dan

5. Pemulihan kesehatan (rehabilitative). (BPJS Kesehatan, 2015) 2.4.4. Implementasi Gate Keeper Concept

Implementasi Gate Keeper Concept di Indonesia, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan

BPJS Kesehatan wajib melalui proses kredensialing dan re-kredensialing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penguatan fungsi kontak pertama (first contact)

pelayanan yang diberikan, untuk itu harus dipertimbangkan jumlah pasien yang dilayani baik peserta BPJS Kesehatan maupun bukan peserta BPJS Kesehatan, jumlah dokter yang bertugas, lama kerja dokter dan ada tidaknya double job dokter.

b. Setiap peserta hanya boleh memilih dan mendaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama.

c. Fasilitas kesehatan tingkat pertama harus mudah diakses secara geografis oleh peserta.

d. Peserta menjadikan Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai tempat pertama untuk mengakses pelayanan kesehatan, berkonsultasi dan menyampaikan keluhannya, hal ini dapat dinilai dengan indikator sebagai berikut :

1) Angka kunjungan;

2) Jumlah peserta yang datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama lain;

3) Pasien datang langsung ke RS meskipun tidak dalam kondisi gawat darurat; dan

4) Tidak ada keluhan peserta yang tidak mendapatkan pelayanan dari dokternya.

e. Mengutamakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dapat diakses selama 24 jam.

f. Mendorong agar fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tidak beroperasi 24 jam tetap dapat diakses walaupun di luar jam praktek formal dalam bentuk konsultasi jarak jauh, misalnya: konsultasi melalui telepon, surat elektronik (email), sms atau sarana komunikasi lainnya .

g. Fasilitas kesehatan tingkat pertama mempunyai komitmen untuk melakukan kunjungan ke rumah pasien (home visit) yang dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk mengunjungi dokter. h. Perencanaan konsultasi non akut yaitu fasilitas kesehatan tingkat

pertama membuat jadwal konsultasi untuk peserta berdasarkan dokumentasi informasi family folder yang ada padanya.

3. Penguatan fungsi pelayanan berkelanjutan (continuity), antara lain: a. Meningkatkan kepercayaan peserta kepada fasilitas kesehatan

tingkat pertama untuk datang kembali melakukan kunjungan ulang atas permasalahan kesehatan yang dialaminya.

b. Meningkatkan kualitas hubungan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan peserta sehingga pelayanan kesehatan dapat berlangsung dengan kontinyu dan berjalan optimal.

c. Fasilitas kesehatan memiliki Family folder atau informasi kesehatan per keluarga, dengan tujuan:

1) Pelayanan kesehatan berorientasi pada keluarga (family centeredness)

2) Pelayanan kesehatan menjadi lebih terfokus kepada peserta dan bukan pada penyakit yang diderita. Keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan akan membuat pelayanan lebih efektif.

3) Fasilitas kesehatan lebih mengenal pasien secara individu dan keluarga sehingga dokter lebih mudah mengetahui permasalahan dan penanganan kesehatan.

4) Fasilitas kesehatan dapat menjalankan program promotif dan preventif yang lebih baik dan terfokus pada individu.

f. Minimal terdaftar selama 3 bulan tanpa ada keinginan untuk berpindah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama lain (trust building).

g. Fasilitas kesehatan tingkat pertama mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan medik peserta yang terdaftar padanya.

h. Indikator atas menguatnya fungsi pelayanan yang berkelanjutan adalah:

1) Jumlah peserta yang berpindah ke fasilitas kesehatan pertama lain bukan karena pindah domisili rendah.

2) Keluhan peserta terhadap pelayanan dokternya rendah.

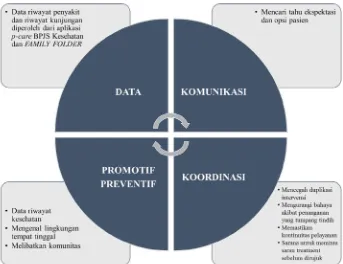

Gambar 2.3 Penguatan Fungsi Gate Keeper

Sumber : BPJS Kesehatan, 2015 (Panduan Praktis Gate Keeper Concept)

4. Penguatan fungsi pelayanan paripurna (comprehensiveness)

a. Pelayanan yang paripurna dapat mengurangi rujukan untuk pelayanan non-spesialisasi yang bisa diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

b. Fasilitas kesehatan tingkat pertama memberikan pelayanan yang komprehensif terutama untuk pelayanan promotif dan preventif, hal ini dapat dinilai dengan indikator sebagai berikut:

laboratorium dan apotik/depo farmasi dalam satu lokasi (One Stop Service);

2) Dokter atau tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama harus mampu membuat diagnosa klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit secara mandiri dan tuntas minimal 144 Daftar Penyakit sesuai level kompetensi 4a dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012 berpedoman pada Panduan Praktik Klinis;

3) Pada pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dokter pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai manager untuk memberikan edukasi, promosi kesehatan dan program pengelolaan Penyakit kronis. Fasilitas kesehatan tingkat pertama juga harus memiliki program yang terorganisasi dan terukur untuk pengelolaan terkait dengan edukasi, promosi, pembentukan klub risti, frekuensi pemberian informasi yang teratur, sarana penyampaian informasi melalui berbagai media termasuk menjadi motivator bagi peserta untuk hidup sehat; dan

5. Penguatan fungsi koordinasi pelayanan (coordination) a. Fungsi koordinasi pelayanan:

1) Mencegah duplikasi pelayanan dan mengurangi bahaya akibat pelayanan yang tumpang tindih;

2) Memudahkan dan mendekatkan pelayanan untuk orang dengan fleksibilitas terbatas;

3) Memastikan kontinuitas pelayanan terutama jika pasien dilayani di fasilitas kesehatan lain; dan

4) Sarana untuk meminta saran penanganan pasien (treatment) sebelum diputuskan untuk dirujuk.

b. Koordinasi antar fasilitas kesehatan tingkat pertama

1) Fasilitas kesehatan Tingkat pertama dengan Jejaringnya Memastikan koordinasi antara dokter dengan jejaringnya (dokter gigi, laboratorium, apotek, bidan, perawat, paramedis maupun non medis lainnya) dapat berfungsi dengan optimal;

2) Antar fasilitas kesehatan tingkat pertama satu dengan yang lain. Membentuk Forum komunikasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam satu wilayah. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya :

b) Sebagai alternatif dokter pengganti apabila dokter berhalangan praktek; dan

c) Koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada peserta. c. Koordinasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas

kesehatan rujukan.

1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama melakukan koordinasi dengan dokter spesialis di fasilitas kesehatan rujukan, petugas BPJS Kesehatan Center dan Kantor Cabang/ Kantor Operasional Kabupaten/ Kota BPJS Kesehatan setempat.

2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama harus berfungsi sebagai penapis rujukan dengan indikator pencapaian diukur dari rasio rujukan dan tingkat (rate) rawat jalan tingkat lanjutan pasien yang terdaftar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut.

3) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai coordinator pelayanan program rujuk balik

4) Mengupayakan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen (Aplikasi Primary Care BPJS Kesehatan) yang terintegrasi dengan

pelayanan rujukan.

laksana penanganan pasien pasca dirawat inap di rumah sakit (discharge planning).

6) Fasilitas kesehatan tingkat pertama melakukan home visit ke pasien pasca rawat inap.

6. Peningkatan kompetensi fasilitas kesehatan tingkat pertama

Untuk menunjang pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, tenaga medis dan paramedis di fasilitas kesehatan tingkat pertama harus terus meningkatkan kompetensinya, melalui:

a. Seminar/Workshop bagi Fasilitas kesehatan tingkat pertama Berbasis Kedokteran Keluarga;

b. Pelatihan dokter Program Penanganan Diabetes Mellitus Tipe 2 (PPDM Tipe 2) dan Program Penanganan Hipertensi (PPHT) BPJS Kesehatan;

c. Seminar Kedokteran dan Obat; dan

d. Pertemuan Kemitraan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan. 7. Kendali Mutu dan Biaya

b. Tim kendali mutu dan kendali biaya dapat melakukan:

1) sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi;

2) utilization review dan audit medis; dan/atau

3) pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan. c. Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS

Kesehatan dilakukan melalui:

1) pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan; 2) pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan; dan 3) pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta.

d. Pada kasus tertentu, tim kendali mutu dan kendali biaya dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan Peserta dalam bentuk salinan/fotokopi rekam medis kepada Fasilitas Kesehatan sesuai kebutuhan. (BPJS Kesehatan, 2015)

2.5. Indikator Kinerja Dokter Keluarga

penggunaan sarana penunjang, seperti pelayanan laboratorium dan radiologi (Riley dan Yauch, cit. Hendrartini, 2010).

Menurut Purwanto (2012), pentingnya menetapkankan indikator dalam melakukan penilaian kinerja implementasi sebuah kebijakan akan membantu kita mengenali kemajuan atau pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dari sebuah kebijakan yaitu : 1. Indikator Policy Output

Indikator ini digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain – lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan dimana apabila kebijakan yang dimaksud untuk membantu masyarakat tidak mampu maka policy output nya terdiri dari :

a. aksesibilitas (keterjangkauan), b. Cakupan (coverage),

c. Frekuensi memperoleh layanan,

d. Bias/ penyimpangan pelayanan kepada yang bukan menjadi sasaran e. Ketepatan layanan (service delivery)

f. Akuntabilitas Kebijakan

g. Kesesuaian program dengan kebutuhan 2. Indikator Policy Outcome

sasaran kebijakan atau program yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki (misalnya: kemiskinan dan keseakitan) menuju kekondisi baru yang lebih dikehendaki (misalnya: sehat dan sejahtera).

Kinerja dokter sering kali dinilai dari volume pelayanan, kualitas pelayanan dan campuran keduanya yang menjadi tujuan utama dalam implementasi metode pembayaran (Tufano dkk., 2001). Beberapa pengukuran outcome yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, antara lain: kualitas

hidup, kuantitas hidup, readmission rate, dan kepuasan pasien (McCartney dan Brown, 1999 cit. Hendrartini, 2010).

Beberapa peneliti menggunakan rujukan dan utilisasi sebagai output untuk mengukur kinerja dokter dalam pembayaran kapitasi (Stearns dkk., 1992; Iversen dan Luras, 2000). Sedangkan menurut BAPPENAS (2005), pada pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Masyarakat Miskin (JPKMM), Departemen Kesehatan juga menggunakan indikator angka kunjungan ke pelayanan primer dan angka rujukan PPK I ke PPK II untuk menilai kinerja dokter. Target angka kunjungan adalah sebesar 15 % per bulan, sedangkan target untuk angka rujukan yaitu 12% dari angka kunjungan.

FKTP lebih kepada keberhasilan dari sistem pembayaran kapitasi, dimana fungsi dokter keluarga sebagai gatekeepper harus bisa diimbangi dengan respon yang baik dari masayarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima sebagai konsekwensi menjadi peserta BPJS. Hendrartini (2010) mengemukakan, kinerja dokter adalah perilaku dokter primer dalam pengendalian biaya dan mutu layanan yang terkait dengan pembayaran kapitasi, yang merupakan respon konatif dan diukur dengan tiga variabel yaitu : kepuasan pasien, angka utilisasi, angka rujukan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dokter dalam pembayaran kapitasi harus mencakup lima komponen, yaitu: kepuasan pasien, kemampuan interpersonal (termasuk komunikasi), partisipasi dokter dalam organisasi profesi dan akademik, dan produktivitas yang dihasilkan berbasis kompensasi (baik dari kapitasi maupun fee for service). Dari kelima komponen di atas, kepuasan pasien merupakan prioritas tertinggi dalam mengukur kinerja tersebut (Hendrartini 2008).

2.5.1. Angka Utilisasi

pemberian perawatan yang rendah biaya, serta membatasi penggunaan tenologi (Barnum dkk., 1995).

Menurut Pardede dan Wibisana (2004) rasio rujukan per kunjungan di fasilitas tingkat pertama masih tinggi. Meski upaya pelayanan kesehatan tingkat primer telah banyak dilakukan, akan tetapi sebagian penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan tingkat primer masih banyak menghadapi masalah. Beberapa masalah utama yang dihadapi adalah:

1. Pemerataan pelayanan 2. Kualitas (mutu) pelayanan 3. Inefisiensi pelayanan kesehatan

4. Pola pembiayaan dan subsidi yang tidak terarah 5. Mutu sumber daya penyelenggara upaya pelayanan 6. Pemenuhan obat dan bahan habis pakai

7. Belum berjalannya sistem rujukan dengan baik.

Utilisasi pelayanan adalah sebuah kegiatan pemanfaatan pelayanan oleh sekelompok orang maupun individu. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan tergantung dari pengetahuan masing-masing individu (Nugroho, 2009).

Menurut Hendrartini (2007) yang mengutip pendapat Thabrany, mengemukaan metode pembayaran kapitasi yang diberikan terpisah antara pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan pelayanan lanjutan tanpa diimbangi dengan insentif yang memadai untuk mengurangi rujukan, PPK akan dengan mudah merujuk pasiennya kespesialis. Dengan merujuk, waktunya untuk memeriksa menjadi lebih cepat.

2.5.2. Kepuasan Pasien

Pemahaman mengenai kepuasan/ketidakpuasan masyarakat merupakan perbedaan antara harapan tentang kinerja suatu pelayanan dengan yang dialami atau diterima. Dengan menggunakan terminologi ini masyarakat merasakan kepuasan apabila ada kesesuaian persepsi antara harapan dan kenyataan (PUSLITBANGWAS, BPKP, 2003).

Menurut Azwar (1996), dimensi kepuasan pasien sangat bervariasi. Ada 2 macam dimensi kepuasan pasien yaitu :

1. Kepuasan yang mengacu pada penerapan dan standart kode etik profesi dimana dalam melakukan pengukuran terhadap kualitas pelayanan yang bermutu dilihat dari penerapan standar operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan kode etik profesi. Dalam hal ini kepuasan pasien mencakup kepada :

a. Hubungan dokter - pasien

kepada pasiennya secara pribadi, menampung dan mendengarkan semua keluhan, serta menjawab dan memerikan keterangan yang sejelas jelasnya tentang segala hal yang ingin diketahui pasiennya.

b. Kenyamanan pelayanan (Amenities)

Kenyamanan pasien merujuk kepada ketersediaan dan kualitas yang baik dari fasilitas yang berada sarana pelayanan kesehatan. Namun yang lebih utama adalah kenyamanan yang timbul dari sikap dan tindakan para petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

c. Kebebasan melakukan pilihan (Choice)

Kebebasan yang dimaksud merupakan kebasan pasien bebas memilih pelayanan yang diinginkannya dan fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara harus memberikan mutu yang diharapkan pasien.

d. Pengetahuan dan kompetensi teknis (Scientific Knowledge and Technical Skill)

Rasa puas pasien terhadap kualitas pelayanan yang bermutu merupakan hasil dari tingkat pengetahuan dan kompetensi dokter dalam menagani diagnosa penyakit pasien yang baik.

e. Efektivitas pelayanan (Effectivess)

f. Keamanan tindakan (Safety)

Pemberian kepastian jaminan kemanan tindakan kepada pasien juga merupakan bagian penting yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima

2. Kepuasan yang mengacu pada penerapan pelayanan kesehatan dimana ukuran ukuran yang mengacu pada penerapan pelayanan kesehatan meliputi :

a. Ketersediaan pelayanan kesehatan (Available)

yaitu apabila pelayanan kesehatan itu tersedia dimasyarakat b. Kewajaran pelayanan kesehatan (Appropriate)

artinya bahwa pelayanannya bersifat wajar dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi.

c. Kesinambungan pelayanan kesehatan (Acceptable)

Dapat diterima atau tidaknya pelayanan kesehatan sangat menentukan puas dan tidaknya pasien terhadap pelayanan kesehatan.

d. Ketercapaian pelayanan kesehatan (Accesible)

Pelayanan kesehatan yang lokasinya terlalu jauh dari tempat tinggal tentu tidak mudah dicapai sehingga tidak memuaskan pasien.

e. Keterjangkauan pelayanan Kesehatan (Affordable)

f. Efisiensi Pelayanan Kesehatan (Efficient)

Efisiensi pelayanan kesehatan mengacu pada baiaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

g. Mutu Pelayanan Kesehatan (Quality)

Mutu pelayanan kesehatan yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada kesembuhan penyakit serta keamanan tindakan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan khususnya dalam bidang kesehatan, perlu diperoleh lebih dahulu gambaran mengenai harapan masyarakat terhadap pelayanan dan kenyataan pelayanan yang diterima. Dengan cara ini diharapkan ada upaya konkrit yang dapat disarankan kepada pihak pemberi jasa untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator untuk menilai mutu pelayanan kesehatan dalam pembayaran kapitasi. Etner dkk. (2006) mengembangkan alat untuk mengukur kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan dengan medel manage care dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara insentif dokter dengan kualitas pelayanan kesehatan, yang tercermin dari skor kepuasan pasien.

2.5.3. Tingkat Rujukan

Rujukan merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai respon terhadap ketidak mampuan suatu pusat layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasien. Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

1. Rujukan vertikal : rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Di Era JKN, tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi FKTP dan FKRTL.

2. Rujukan horizontal yaitu rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. (Permenkes, 2012)

Thabrany (2000) mengemukakan, konsep rujukan dalam konteks pembayaran kapitasi dimaksudkan agar setiap peserta dalam asuransi kesehatan dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat keahlian dan sarana kesehatan yang diperlukan. Menurut Hendrartini (2010), Angka rujukan adalah rata-rata perbandingan antara jumlah pasien yang dirujuk ke dokter spesialis atau rumah sakit dengan kunjungan pasien dalam satu bulan di nyatakan dalam persentase dimana standar nasional rujukan dengan kriteria baik antara 7%-12%, <7% atau >12% termasuk kriteria buruk. Dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa zona aman rujukan kasus “non-spesialistik” dari FKTP ke FKTL adalah < 5 %.

keputusan dokter untuk merujuk adalah karakteristik dan tuntutan pasien. Tuntutan pasien untuk meminta rujukan dan memilih dokter spesialis membuat dokter primer kesulitan dalam mengendalikan rujukan.

2.5.4. Hierarki Kebutuhan Manusia

Maslow (2003) menyartakan bahwa manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.

Teori Hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu :

1. Kebutuhan Fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Antara lain ; pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual.

peristiwa atau pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang.

3. Kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan kekeluargaan. 4. Kebutuhan akan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain serta

pengakuan dari orang lain.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, ini merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.

2.6. Determinan Kinerja Dokter Keluarga

Determinan kinerja dokter keluarga dalam sistem kapitasi merupakan studi analisis terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja dokter keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan sistem pembayaran kapitasi. Hendrartini (2010), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa determinan kinerja dokter primer dalam kapitasi terdiri dari persentase pendapatan kapitasi, pengetahuan dokter tentang kapitasi, sikap terhadap pembayaran kapitasi, kepuasan dokter dan norma subyektif. Sikap menjadi variabel yang paling berpengaruh yang menjembatani pengetahuan dan kepuasan dokter terhadap sistem kapitasi.

Kota Banda Aceh juga berhubungan dengan belum meratanya jumlah dokter keluarga yang tersebar di Wilayah Kota Banda Aceh. Menyebabkan berkurangnya aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau sarana pelayanan kesehatan, selain dari pada itu sering terjadi penumpukan jumlah pasien dan mengakibatkan lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta berdampak pada kualitas layanan yang di berikan.

Menurut Hendrartini (2010) yang mengutip Herzberg Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor ketidakpuasan (dissastifiers) atau Hygiene factors (faktor untuk memelihara) dan faktor pemuas (satisfiers) atau motivator. Faktor hygiene meliputi : gaji/upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan status. Faktor satisfier meliputi : pekerjaan yang menantang, karakteristik pekrjaan yang sesuai dengan kebutuhan, kesempatan berprestasi, penghargaan dan promosi.

2.6.1. Determinan Pengetahuan Dokter Keluarga

1. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. Apabila dikaitkan dengan penelitian, maka objek yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem kapitasi;

2. Interest, yakni orang mulai tertarik pada stimulus;

3. Evaluation, melakukan evaluasi terhadap baik buruknya stimulus terhadap dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi;

4. Trial, subjek telah mulai mencoba perilaku baru; dan

5. Adoption, subjek telah berperilaku sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

Pengetahuan dokter keluarga tentang sistem kapitasi merupakan tingkat pemahaman dokter tentang sistem pembayaran kapitasi mulai dari arti, mekanisme pelaksanaan, serta tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya sistem pembayaran kapitasi tersebut baik bagi pasien maupun bagi provider. Pengetahuan yang benar tentang kapitasi akan berdampak pada sikap dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien pasien peserta BPJS yang merupakan objek sasaran penerima pelayanan dari sistem pembayaran kapitasi. Pengetahuan dokter tentang tugas dan perannya dalam sistem kapitasi akan sangat menentukan keberhasilan sistem kapitasi yang dilaksanakan.

pengetahuan dan pemahaman dokter terhadap sistem managed care yang akan mempengaruhi keberhasilan sistem pembayaran kapitasi.

2.6.2. Determinan Kepuasan Kinerja Dokter Keluarga

Kepuasan kinerja dokter keluarga terhadap sistem kapitasi merupakan kesesuaian antara cita-cita ideal akan pelayanan yang baik dengan kondisi nyata yang ada di lapangan yang dijumpai oleh dokter dalam sistem kapitasi yang sedang diterapkan oleh PBJS Kesehatan.

Kepuasan dokter terhadap pekerjaannya sangat penting, karena hal ini berpengaruh baik terhadap peningkatan retensi maupun peningkatan kinerja yang positif (Green dkk., 2009).

Green dkk (2009) menyatakan bahwa kepuasan dokter terhadap pekerjaannya sangat penting, karena hal ini berpengaruh baik terhadap peningkatan retensi maupun peningkatan kinerja yang positif. Hal itu menunjukkan bahwa kepuasan kerja dokter akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang diharapkan dalam sistem kapitasi. Dalam penelitian tersebut juag dijelaskan beberapa kajian yaitu:

1. Kepuasan kerja tercapai bila imbalan yang diterima sesuai atau dirasakan layak;

2. Perasaan kepuasan seseorang dipengaruhi oleh perbandingan antara imbalan diperoleh dengan apa yang diperoleh orang lain; dan

3. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh kepuasan terhadap insentif intrinsik dan ekstrinsik.

2.6.3. Determinan Pendapatan Kapitasi Dokter Keluarga

Keberhasilan pembayaran kapitasi dalam meningkatkan kinerja dokter dipengaruhi oleh rasio pendapatan kapitasi yang diterima oleh dokter. Menurut Carter dan Lankford (2000), mengemukakan bahwa rasio pendapatan kapitasi yang relatif kecil (kurang dari 15% dari total pendapatan) justru akan mendorong produktifitas lebih tinggi. Jika prosentase pendapatan kapitasi dibanding pendapatan total semakin besar, maka fokus dari kompensasi akan bergeser secara proposional dari produksi ke faktor lain, seperti manajemen utilisasi, kepuasan pasien dan kenerja kelompok.

Rerata prosentase pendapatan kapitasi dibanding pendapatan di luar kapitasi merupakan salah satu variabel yang digunakan Sturm (2002) dalam melihat efek pemberian insentif dalam manage cara terhadap kepuasan dokter. Menurut Boland yang dikutip dalam Hendrartini (2010), mengklasifikasi rasio pendapatan kapitasi menjadi 3, yaitu:

a. Rasio kapitasi rendah (0-15% dari pendapatan total), dalam kondisi seperti ini dokter akan cenderung berorientasi pada pasien umum yang membayar fee for service.

b. Rasio kapitasi menengah (16-35% dari total pendapatan), pada kondisi ini dokter akan berusaha mengefisiensikan pelayanan dengan harapan mendapat bonus berbasis kinerja, sebagaimana tercantum dalam kontrak kapitasi.

mempunyai dorongan ekonomi yang lebih kecil untuk memaksimalisasi pendapatan. Utilization management sangat diperlukan pada model ini untuk menjaga mutu layanan. Prosentase pendapatan kapitasi yang semakain besar akan membuat dokter memahami risiko yang mereka hadapi dalam menerima pembayaran kapitasi.

2.7. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pada awal tahun 2014 di Indonesia menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi seluruh rakyatnya yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah suatu program masyarakat/ rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera yang sesuai dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 19 ayat 1.

Untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial kemudian dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal. BPJS sendiri terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan mempunyai tugas dalam melaksanakan program JKN yang implementasinya dimulai sejak 1 januari 2014. Mekanisme dasar dalam Jaminan Kesehatan Nasional kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dimana dijelaskan bahwa Jaminan Kesehatan bersifat wajib mencakup seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip dasar Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip- prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu :

1. Prinsip kegotongroyongan

2. Prinsip nirlaba

Pengelolaan dana amanat oleh Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

3. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas Prinsip prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

4. Prinsip portabilitas

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimak sudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Prinsip kepesertaan bersifat wajib

6. Prinsip dana amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

7. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial

Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar- besar kepentingan peserta.

Sistem pembayaran jasa pada era JKN yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan terdiri melalui sistem kapitasi dan sistem paket INA CBG’s. BPJS Kesehatan akan membayar kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dengan Kapitasi. Untuk Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan membayar dengan sistem paket INA CBG’s. Mengingat kondisi geografis Indonesia, tidak semua Fasilitas Kesehatan dapat dijangkau dengan mudah. Maka, jika di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan Kapitasi, BPJS Kesehatan diberi wewenang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.

2.7.1. Sistem Kapitasi (Capitation System)

memperhitungkan jumlah kunjungan, tindakan, obat dan pelayanan medik lainnya yang diberikan. Besaran kapitasi umumnya diformulasikan sebagai PMPM (per member per month).

Pembayaran kapitasi merupakan suatu cara penekanan biaya dengan menempatkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) pada posisi menanggung resiko, seluruhnya atau sebagian dengan cara menerima pemabayaran atas dasar jumlah jiwa yang ditanggung. Hal ini memacu para PPK untuk berorientasi pada pelayanan promotive dan preventive serta lebih memperhatikan pengendalian biaya kesehatan. Prinsip dalam kapitasi adalah PPK akan menekan jumlah kunjungan sehingga penghasilan akan sama dengan atau lebih besar dari penghasilan jika ia harus melayani dengn fee for sevice. (Thabrany, 2000). Terdapat beberapa model pembayaran kapitasi yaitu :

1. Model Individual/ Kapitasi Parsial

2. Model Kombinasi IPA/Kapitasi parsial

Model pembayaran kapitasi ini merupakan kombinasi pembayaran kapitasi parsial melalui kontrak individual pada PPK dengan IPA (Independent Practice Association) yaitu pembayar melakukan kontrak kapitasi kepada

asosiasi PPK untuk wilayah dimana jumlah anggota sangat menyebar. Asosiasi PPK kemudian membayar anggotanya dengan berbagai cara, misalnya dengan FFS, gaji, atau budget. Model kapitasi ini biasanya dilakukan oleh pembayar kepada PPK yang tidak memungkinkan dilakukan secara individual sementara peraturan mengharuskan sistem pembayaran kapitasi. 3. Kapitasi Parsial/Grup

Model pembayaran ini membagi 2 kelompok perawatan pada PPK yaitu Kelompok PPK rawat jalan dan Kelompok PPK rawat inap. Pembayar melakukan kontrak dengan pembayaran kapitasi kepada masing–masing kelompok. Kelompok PPK kemudian membayar anggota kelompoknya tidak harus dengan kapitasi tapi dapat menggunakan metode lain mis : FFS atau cara lain.

4. Kapitasi Penuh

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa standar Tarif Pelayanan

Kesehatan di praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara berkisar antara Rp.8.000-Rp.10.000 per orang tanggungan. Terdapat dua hal dasar yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan dokter keluarga secara konsisten, yaitu mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang dan sistem pembiayaan kesehatan berbasis asuransi. Sayangnya sistem pembiayaan yang ada, seperti yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan belum ideal. Karena Menurut Thabrany (2014) sesuai dengan berbagai studi yang telah dilakukan oleh tim konsultan menghasilkan besaran kapitasi antara Rp.12.000-Rp.20.000 per orang tanggungan untuk dokter praktik/klinik swasta, tergantung dari wilayah. Tentu angka ini masih belum sesuai dibandingkan dengan yang telah dilaksanakan (Rp.8.000-Rp.10.000 per orang tanggungan). Tanpa pelaksanaan mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang sangat sulit untuk mengedukasi masyarakat akan peran dan manfaat dokter keluarga. Tanpa pembiayaan kesehatan berbasis asuransi yang merata, juga akan tetap sangat sulit bagi masyarkat untuk mengakses pelayanan dokter keluarga.

mudah terjadi jika besaran kapitasi teralalu rendah. Secara umum, reaksi dokter/ fasilitas kesehatan yang dibayar secara kapitasi adalah:

Positif:

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, dengan menegakkan diagnosis yang tepat dan terapi yang tepat. Peserta yang sakit akan cepat sembuh dan senang memilih dokter tersebut sebagai dokter primernya.

2. Memberikan nasihat dan layanan promotif-preventif untuk mencegah insiden sakit akut maupun kronik. Jika peserta menderita penyakit kronis, yang obatnya ditanggung atau dibayar terpisah-diluar kapitasi, maka sang dokter akan berupaya agar komplikasi penyakit kronik tidak terjadi.

3. Jika kapitasi dibayar dengan penuh atau total, teramasuk rawat inap, maka terjadi efek terbaik dimana layanan yang pas, sesuai dosis, akan terjadi. Hanya saja efek ini bisa terjadi jika besaran kapitasi memadai dan kontrak kapitasi dilakukan dalam volume besar, di atas 100.000 orang per tahun. Di Indonesia hal ini belum berjalan.

Negatif:

1. Pada bayaran kapitasi terpisah-pisah antara rawat jalan primer dan rujukan tanpa diimbangi dengan insentif yang memadai akan terjadi angka rujukan yang tinggi. Selain itu, dokter bisa mengorbankan kualitas layanan dengan memendekkan waktu konsultasi dan atau memberikan obat termurah yang kurang efektif.

tahap awal ini dapat terjadi pada pada pembayaran kapitasi yang kurang layak besarnya, seperti yang terjadi pada besaran kapitasi JKN tahun 2014.

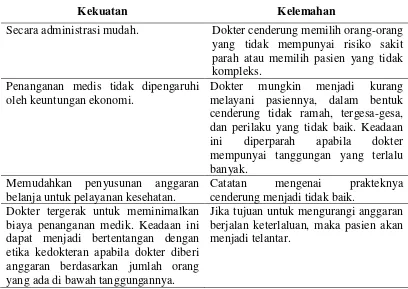

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem kapitasi dalam mekanisme pembayaran kepada dokter/provider membawa dampak dalam perilaku dokter terhadap pasien, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Kekuatan dan Kelemahan Pembayaran Kapitasi

Kekuatan Kelemahan

Secara administrasi mudah. Dokter cenderung memilih orang-orang yang tidak mempunyai risiko sakit parah atau memilih pasien yang tidak kompleks.

Penanganan medis tidak dipengaruhi oleh keuntungan ekonomi.

Dokter mungkin menjadi kurang melayani pasiennya, dalam bentuk cenderung tidak ramah, tergesa-gesa, dan perilaku yang tidak baik. Keadaan ini diperparah apabila dokter mempunyai tanggungan yang terlalu banyak.

Memudahkan penyusunan anggaran belanja untuk pelayanan kesehatan.

Catatan mengenai prakteknya cenderung menjadi tidak baik.

Dokter tergerak untuk meminimalkan biaya penanganan medik. Keadaan ini dapat menjadi bertentangan dengan etika kedokteran apabila dokter diberi anggaran berdasarkan jumlah orang yang ada di bawah tanggungannya.

Jika tujuan untuk mengurangi anggaran berjalan keterlaluan, maka pasien akan menjadi telantar.

Sumber: Martiningsih, 2008 (Pengaruh Metode Pembayaran Kepada Dokter Keluarga Terhadap Efisiensi Biaya Dan Kualitas Pelayanan)

kesehatan. Pembayaran sistem kapitasi juga dapat mendorong provider untuk memilih klien yang mempunyai risiko rendah dalam rangka mengurangi biaya-biaya pelayanan kesehatan populasi yang terdaftar pada mereka. Provider juga dapat membatasi kwantitas dan kualitas mutu pelayanan yang diberikan (Barnum dkk, 1995).

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan selain mengembangkan sistem pelayanan kesehatan juga mengembangkan sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan melalui pola pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

2.7.2.Monitoring-Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan JKN

Dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan (JKN) Kesehatan dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan telah sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan penyelenggaraan JKN yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan dibentuk Tim Monev Penyelenggaraan JKN di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim Monev penyelenggaraan pelayananan JKN dibentuk secara internal dan lintas program.

Tim Monev penyelenggaran pelayanan JKN tingkat pusat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan Tim Monev Penyelenggaraan pelayanan JKN di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan SK kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran dibentuk Tim Monev Penyelenggaraan Pelayanan JKN Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Nomor: 050/757/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Monev Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2016.

2.8. Kerangka Teoritis

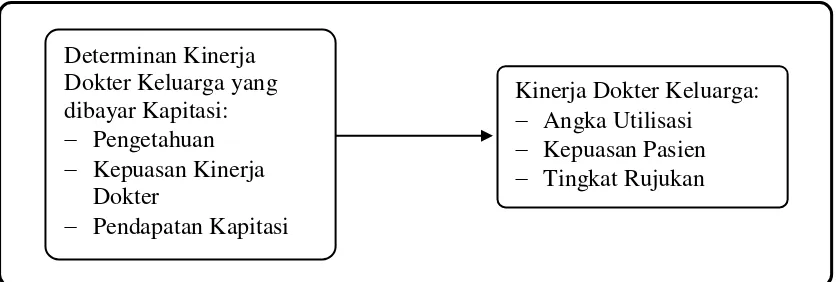

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi determinan kinerja dokter keluarga yang dibayar kapitasi di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan pengembangan teori:

a. Kinerja Dokter

Hasil kenerja dokter keluarga dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien peserta BPJS yang diukur melalui indikator angka utilisasi, kepuasan pasien dan tingkat rujukan.

b. Angka Utilisasi

Tingkat pemanfaatan pelayanan Dokter Keluarga sebagai FKTP oleh peserta BPJS dilihat dari angka kunjungan ke tempat Praktik Dokter Keluarga.

c. Kepuasan Pasien

d. Tingkat Rujukan

Pelimpahan wewenang pelayanan medis suatu daignosa penyakit pasien peserta BPJS dari FKTP ke FKTL.

e. Pengetahuan Dokter

Segala sesuatu yang diketahui oleh dokter keluarga terkait dengan sistem kapitasi.

f. Kepuasan Kinerja Dokter

Kesesuaian antara harapan dan kenyataan dokter keluarga mengenai sistem kapitasi.

g. Pendapatan Kapitasi

Kesesuaian pendapatan kapitasi yang diharapkan oleh dokter keluarga sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan.

2.9. Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori, maka dapat dirumuskan kerangka pikir penelitian seperti pada Gambar berikut ini: