PENGINDERAAN JAUH UNTUK PEMANTAUAN DINAMIKA BATAS DAERAH DARAT DI SEBAGIAN KAWASAN PESISIR DEMAK-JEPARA

REMOTE SENSING FOR MONITORING DYNAMICS LAND BORDERS IN MOST DEMAK-JEPARA COASTAL AREAS

Bagus Septiangga

Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Sekip Utara, Bulaksumur, Sleman, DI Yogyakarta, 55281

Email: septianggabagus@gmail.com ABSTRAK

Pesisir merupakan kawasan yang sangat dinamis. Perubahan garis pantai adalah salahsatu proses dinamis yang terjadi di kawasan pesisir. Perubahan garis pantai penting untuk dikaji karena menyangkut batas administrasi suatu daerah. Kawasan pesisir Demak-Jepara salahsatu kawasan pesisir di Utara Jawa yang inkonsisten, setiap tahun garis pantai kawasan ini selalu berubah. Salahsatu penyebabnya adalah berkembangnya Delta Sungai Wulan dengan cepat dan pesat. Adanya proses abrasi dan akresi di sepanjang garis pantai di kawasan Demak-Jepara setiap tahunnya mempengaruhi luas daerah administratif, turunnya ekonomi masyarakat, dan menimbulkan konflik masyarakat, sehingga harus dipantau secara terus menerus. Pemantauan garis pantai di sebagian kawasan Demak-Jepara dilakukan selama 20 tahun dari tahun 1995 hingga tahun 2015 dibagi menjadi tiga rentang dengan menggunakan Citra Landsat 5 ETM+ dan Landsat 8 OLI/TIRS. Metode band ratio dan histogram threshold digunakan untuk proses ekstraksi Citra Landsat yang bertipe raster menjadi garis pantai yang bertipe vektor. Ekstraksi garis pantai dari citra secara temporal akan menunjukan perubahan setiap rentang tahunnya, hal ini yang menjadi dasar untuk pemantauan dinamika batas daerah di kawasan pesisir Demak-Jepara. Hasil menunjukan bahwa dari Bulan Mei tahun 1995 hingga Bulan Juni tahun 2015 area kajian telah kehilangan lahan sebesar 659,73 hektar (abrasi) dan penambahan lahan sebesar 514,68 hektar (akresi) dengan pola yang berbeda tiap rentang tahunnya. Perlu adanya pemantauan setiap tahunnya agar batas daerah darat bisa terus diketahui dan diperbaharui.

Kata Kunci: Batas daerah, Kawasan pesisir, Abrasi, Akresi.

ABSTRACT

Coastal Areas is very dynamic. Shoreline changes is one of the main dynamic processes that occur in coastal areas. Shoreline change is important to be studied because it involves administrative boundaries of an area. Demak-Jepara coastal areas is one of the main northern coastal areas of Java is inconsistent, annually coastline of this area is always changing. The process of abrasion and accretion along the shoreline in Demak-Jepara wide annually affect administrative regions, people economic downturn, and lead to conflict society, and should be monitored continuously. Monitoring the coastline in most Demak-Jepara coastal areas conducted for 20 years from 1995 to 2015 is divided into three ranges using Landsat 5 ETM+ and Landsat 8 OLI/TIRS. Band ratio and histogram threshold method used for the extraction process of the Landsat raster type into coastline vector type. Extraction of shoreline from temporal image will show changes every year span, it is the basic for monitoring dynamics border of Demak-Jepara coastal areas. The results showed that from May 1995 until June 2015 study area have lost 659.73 hectares of land (abrasion) and increase 514.68 hectares of land (accretion) in a different pattern each year range. The need for monitoring of each year in order to land borders area could continue to be known and refurbished. Keywords: Land borders, Coastal area, Abrasion, Accretion.

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

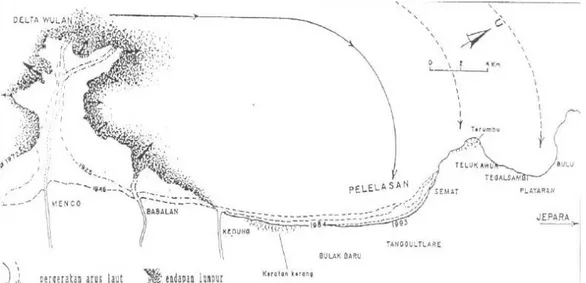

Pesisir adalah kawasan yang dinamis. Proses morfodinamika kepesisiran salahsatu proses kepesisiran yang sangat kompleks dan dinamis, diantaranya adalah perubahan geometri garis pantai. Perubahan garis pantai merupakan proses dinamis yang terjadi di kawasan pesisir. Perubahan garis pantai sendiri sangat penting untuk dikaji karena menyangkut pada batas administrasi suatu daerah. Adanya proses abrasi dan akresi di sepanjang garis pantai setiap tahunnya akan mempengaruhi luas suatu daerah sehingga harus dipantau secara terus menerus. Kawasan pesisir Utara Jawa memiliki tipologi kepesisiran berupa sub aerial deposition coast. Tipologi kepesisiran ini terbentuk karena adanya akumulasi langsung bahan-bahan sedimen sungai, glasial, angin, atau akibat longsor lahan yang mengarah ke laut. Secara umum dicirikan dengan adanya sedimen yang terendapkan di muara sungai yang berupa material halus dan di beberapa tempat disertai dengan adanya material lumpur. Kawasan pesisir Demak-Jepara merupakan kawasan pesisir di pantai Utara Jawa yang inkonsisten, setiap tahunnya terjadi perubahan garis pantai baik mundurnya garis pantai dan majunya garis pantai. Salahsatu faktor terbesar penyebab inkonsistensi garis pantai di kawasan pesisir Demak-Jepara adalah pertumbuhan Delta Sungai Wulan yang sangat cepat dan pesat. Pembentukan delta ini menyebabkan perubahan garis pantai dan perubahan luas delta karena pertumbuhannya. Menurut Sunarto (2005), perubahan fenomena morfologi Delta Wulan itu merupakan salah satu penyebab ketidakteraturan garis pantai di kawasan pesisir Demak-Jepara. Akibat berikutnya adalah terjadi pembelokan arah arus laut. Pembelokan arus ini menyebabkan erosi marin. Di samping oleh pembelokan arus, erosi marin diperkuat oleh gelombang yang bersifat destruktif. Erosi marin ini menyebabkan pemunduran garis pantai di sebelah barat Gunungapi Muria, sehingga beting gisik di daerah kepesisiran tersebut kurang berkembang. Perkembangan Delta Wulan dapat dilihat pada

Gambar 1 berikut.

Sumber: Sunarto, 2005

Gambar 1.

Perkembangan Delta Wulan dari tahun 1925-1995

Sejalan dengan berkembangnya Delta Wulan, terjadi pengikisan pantai atau abrasi tepatnya di pantai Semat-Bulak yang berada tepat di Utara dari Delta Wulan yaitu di Kecamatan Kedung. Abrasi telah merusak permukiman penduduk dan lahan tambak garam pada tiga Desa yaitu Desa Semat, Desa Tanggultlare, dan Desa Bulak. Sebagian penduduk ketiga Desa tersebut terpaksa dipindahkan ke arah daratan sejauh kurang lebih 250 m dari lokasi semula. Beberapa bangunan sisa yang rusak akibat abrasi masih terlihat pada tahun 1984 seperti rumah, masjid, dan bangunan penampung air bersih. Namun, pada tahun 1993 semuanya sudah tidak terlihat lagi (Ruswanto dan Karsono, 1990). Abrasi pantai Semat-Bulak ini disebabkan karena pergerakan arus yang datang dari arah selatan (Pantai Semarang). Setelah melewati Delta Wulan, arus berbelok

kembali ke arah Selatan dengan membuat sudut 30o dari garis pantai. Pergerakan arus balik ini merupakan penyebab dari abrasi pantai Semat-Bulak. Proses terjadinya abrasi dapat dilihat pada

Gambar 2 berikut.

Sumber: Ruswanto dan Karsono, 1990

Gambar 2.

Proses terjadinya pemunduran batas daerah di pantai sebelah Utara

Delta Wulan

Selain adanya abrasi yang parah sehingga batas daerah darat terus berkurang dan merugikan karena turunnya ekonomi masyarakat. Di daerah Delta Wulan khususnya Kecamatan Wedung dan Bonang terjadi banyak penambahan lahan. Penambahan lahan ini bukan menjadi berkah untuk penduduk setempat, justru banyak konflik yang timbul antar masyarakat. Konflik ini dipicu karena saling memperebutkan lahan baru yang timbul untuk dibuat tambak. Hal ini justru suatu dilema untuk pemerintah setempat. Dinamika pesisir menjadi sebuah pedang bermata dua, dimana keduanya bisa menjadi bencana apabila tidak benar dalam penanganannya. Proses-proses tersebut yang membuat batas daerah darat di kawasan pesisir Demak-Jepara sangat dinamis sehingga perlu adanya pemantauan yang inovatif agar bisa dikelola dengan baik dan cepat.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berapa hektar lahan hilang dan bertambah yang menyebabkan dinamika batas daerah darat di sebagian kawasan pesisir Demak-Jepara pada tahun 1995-2015?

2. Bagaimana pola spasial perubahan batas daerah darat di sebagian kawasan pesisir Demak-Jepara pada tahun 1995-2015 di setiap rentang tahun?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menghitung luasan yang hilang dan bertambah di sebagian kawasan pesisir Demak-Jepara pada tahun 1995-2015

2. Memetakan secara temporal dinamika batas daerah darat di sebagian kawasan pesisir Demak-Jepara pada tahun 1995-2015

1.4. TINJAUAN PUSTAKA

Daerah menurut Pontoh (2008) adalah suatu wilayah teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Definisi lain dari daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Contohnya adalah daerah-daerah otonom seperrti yang dimaksud oleh Undang-undang No. 22 tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintah di Daerah: Daerah Provinsi; Daerah Kabupaten; Daerah Kota.

Kawasan pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, dengan batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut. Wilayah pesisir bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan lingkungan baik karena proses alami maupun akibat aktivitas manusia (Tarigan, 2007). Zona pesisir merupakan area yang sensitif dalam hal pengelolaannya. Fenomena yang terjadi didalamnya seperti longsor dan erosi akan mempengaruhi stabilitas alam dan lingkungan pesisir tersebut (Mills et al., 2005).

Garis pantai didefinisikan sebagai batas antara daratan dan permukaan air.Morfodinamika pesisir yang meliputi pembentukan dan perkembangan bentanglahan kepesisiran dipengaruhi oleh faktor geologi dan iklim (Bird, 2008). Monitoring perubahan garis pantai secara spasial-temporal dapat membantu dalam memahami distribusi spasial dari bahaya erosi pantai, memprediksi tren perkembangannya, dan membantu dalam teknik penelitian mengenai erosi pesisir dan penanggulangannya. Tingginya dinamika lingkungan pesisir akan menyulitkan dalam implementasi survey lapangan yang konvensional, memerlukan area kajian yang luas, biaya yang tinggi, dan waktu yang lama. Sementara itu, teknik penginderaan jauh telah diaplikasikan pada monitoring pesisir dan manajemen lingkungan pada beberapa tahun terakhir, dengan mengandalkan karakteristik area cakupan sangat luas, informasi yang didapatkan sangat tinggi, operasi dengan jangka waktu yang pendek dan kesesuaian untuk analisis komparatif (Zhang, 2010). Selain itu, menurut pernyataan Cracknell (1999) yang berpendapat bahwa integrasi penggunaan data penginderaan jauh dan teknik sistem informasi geografis akan menyediakan

powerful tools untuk monitoring dan analisis perubahan pesisir secara spasial-temporal.

Pemanfaatan citra landsat telah banyak digunakan untuk beberapa kegiatan survey maupun penelitian, antara lain geologi, pertambangan, geomorfologi, hidrologi, dan kehutanan. Dalam setiap perekaman, citra landsat memiliki cakupan area 185 km x 185 km, sehingga aspek dari objek tertentu yang cukup luas dapat diidentifikasi tanpa menjelajah seluruh daerah yang disurvei atau yang diteliti. Dengan demikian, metode ini dapat menghemat waktu maupun biaya dalam pelaksanaannya dibanding cara konvensional di lapangan (Wahyunto dkk., 1995).

2. METODE PENELITIAN

2.1. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

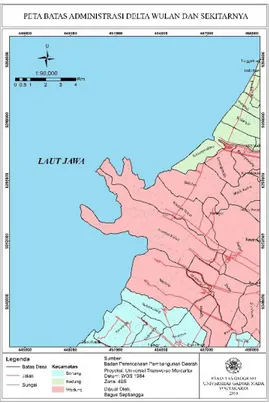

Kawasan pesisir Utara Jawa merupakan kawasan pesisir tipe sub aerial deposition coast

yang merupakan pantai berlumpur. Secara umum dicirikan dengan adanya sedimen yang terendapkan dimuara sungai yang berupa material halus dan di beberapa tempat disertai dengan adanya material lumpur. Lokasi penelitian berada di sebagian kawasan pesisir Demak-Jepara, tepatnya di sekitar area Delta Sungai Wulan yang secara administrasi masuk ke dalam Kecamatan Bonang, Kecamatan Wedung, dan Kecamatan Kedung. Peta daerah kajian dapat dilihat pada

Gambar 3.

Peta daerah penelitian

2.2. ALAT DAN BAHAN PENELITIANMaterial utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra satelit landsat 5 TM+ dan landsat 8 OLI/TIRS, dan peta topografi. Citra Landsat digunakan untuk penentuan garis pantai secara digital dengan menggunakan histogram threshold. Citra Landsat diunduh secara legal dari situs Earthexplorer dari penyedia United States Geological Survey (USGS). Seluruh citra yang digunakan diunduh pada path 120 dan row 65 dengan rentang koordinat 7o13’52,72”LU dan 110o01’47,14”BT. Berikut tabel 2.1 yang menunjukan jenis citra satelit yang digunakan. Tabel 1 menunjukan jenis citra yang satelit yang digunakan.

Tabel 1.

Jenis citra satelit yang digunakan

Nama Citra Sensor Path/Row Tanggal Waktu Resolusi

(m)

Landsat 5 TM 120/65 22 Mei 1995 13.55 30 Landsat 5 TM 120/65 6 Juli 2000 14.24 30 Landsat 5 TM 120/65 19 Juni 2011 14.37 30 Landsat 8 OLI TIRS 120/65 14 Juni 2015 14.47 30

Sedangkan, sumber peta topografi berasal dari peta Rupa Bumi Indonesia lembar Wedung 1409-313 dan lembar Kedung Putih 1409-331. Selain topografi, berdasarkan peta Rupa Bumi Indonesia didapatkan ekstraksi data batas administrasi, sungai, jalan, dan penggunaan lahan. Alat yang digunakan untuk pemrosesan data dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.

Alat yang digunakan untuk pengolahan data

No. Alat Kegunaan

1 Seperangkat computer Mengolah data dan analisis data 2 Perangkat lunak ENVI Mengolah citra

2.3. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh citra Landsat 5 TM dan Landsat 8 OLI/TIRS temporal dengan rentang tahun 1995-2015 untuk mengetahui perubahan garis pantai secara detail di beberapa sampel lokasi di area kajian. Tahun 1995, 2000, dan 2011 menggunakan citra landsat 5 TM dan tahun 2015 menggunakan citra landsat 8 OLI/TIRS. Penelitian ini menggunakan metode rasio band yang membandingkan antara dua band dalam satu citra, dalam pendeteksian garis pantai digunakan rasio band 4/2. Saat kondisi normal pantulan air paling tinggi berada pada panjang gelombang hijau yaitu Band 2 pada citra Landsat 5 TM dan band 3 pada citra Landsat 8 OLI/TIRS dan menyerap paling banyak energi pada panjang gelombang yang lebih panjang diandingkan gelombang near infrared. Near infrared (Band 4 pada Landsat TM dan Band 5 pada Landsat OLI/TIRS) diketahui sangat baik dalam analisis garis pantai dan membedakan air dan daratan (Tong et al., 2014). Oleh karena itu, rasio band yang digunakan adalah 4/2 untuk landsat TM dan 5/3 untuk landsat OLI/TIRS. Pemilihan lokasi dilakukan secara menyeluruh dengan membagi beberapa bagian agar terlihat perubahan secara detail proses akresi dan abrasi yang terjadi. Berdasarkan pemprosesan data tersebut dapat dilakukan beberapa perhitungan sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu perubahan luas dan dinamika garis pantai.

Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dimana populasi yang digunakan adalah garis pantai dan sampelnya adalah perubahan garis pantai. Pengambilan sampel secara

purposive berdasarkan prediksi proses yang terjadi pada garis pantai, dimana sampel terbagi menjadi empat bagian.

Citra daerah kajian dibagi menjadi empat bagian sampel analisis. Diantaranya satu disebelah Selatan tubuh Delta Wulan (A) untuk mengetahui proses morfodinamika yang dominan, dua tepat di tubuh Delta untuk melihat perkembangan perubahan garis pantai (B dan C), dan satu disebelah Utara tubuh Delta (D) untuk mengetahui proses morfodinamika yang dominan. Pembagian wilayah analisis tersebut ditujukan agar unit analisis menjadi lebih detail sehingga akan terlihat proses-proses yang terjadi pada setiap garis pantai di wilayah kajian. Berikut Gambar 4

yang menunujukan citra daerah kajian dan pembagian sampel area.

Sumber: USGS, 2016

2.4. METODE ANALISIS DATA

Secara umum, metodologi penelitian yang digunakan memiliki sub metode yaitu praproses citra satelit, analisis citra satelit, dan analisis hasil. Pemisahan garis pantai antara darat dan laut dilakukan secara digital dengan menggunakan citra landsat dan menggunakan metode histogram threshold. Hasilnya akan menunujukan perubahan garis pantai dan perubahan tutupan lahan setiap rentang tahun. Output yang dihasilkan yaitu pemantauan perubahan garis pantai dan pemantauan proses abrasi dan akresi.

Sebelum citra diproses untuk mendeteksi garis pantai, citra terlebih dahulu dipotong atau

cropping citra yang bertujuan untuk mempermudah analisis citra di area kajian (area of interest) dan memperkecil ukuran penyimpanan citra. Selanjutnya, dilakukan koreksi radiometrik untuk memperbaiki kualitas visual citra dan memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan. Metode yang digunakan dalam koreksi radiometrik ini adalah Dark Object Substraction

(DOS), metode ini memiliki asumsi bahwa nilai digital objek tergelap di permukaan bumi harus bernilai nol. Dengan demikian, koreksi radiometrik dengan DOS dengan asumsi dapat mengurangi nilai digital pada masing-masing band sehingga didapatkan nilai nol untuk objek dengan pantulan rendah. Secara teknis, koreksi DOS salahsatu caranya dengan histogram adjustment, yaitu dengan menggeser histogram dari nilai terkecil dari citra ke nilai nol.

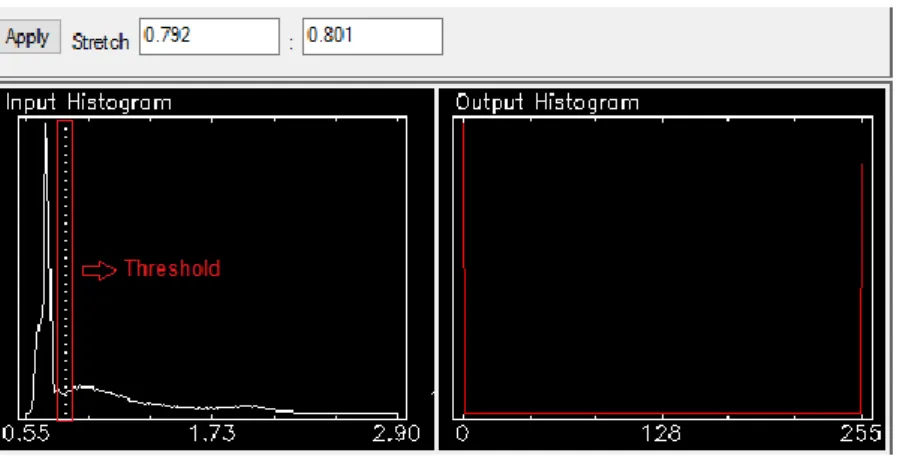

Pendeteksian garis pantai dilakukan secara digital dengan acuan nilai piksel pada citra. Pendeteksian ini menggunakan software ENVI 4.7 dengan bantuan fitur histogram threshold yang ada pada interactive strecthing. Histogram threshold merupakan metode grafik histogram berdasarkan nilai piksel dari warna, perbedaan warna yang mencolok antara tubuh air dan darat menjadi dasar pemisahan keduanya. Pemisahan dilakukan dengan membagi histogram menjadi dua bagian yang secara visual terpisah oleh lembah yang ditunjukan pada histogram, pemisahan histogram ini akan menghasilkan nilai minimum yang menunjukan piksel daratan dan nilai maksimum yang menunjukan tubuh air. Selanjutnya, nilai minimum dan maksimum dimasukan ke dalam build mask untuk mengklaskan citra menjadi dua kelas dan mengubahnya menjadi raster. Berikut contoh histogram threshold yang ditunjukan pada Gambar 5.

Sumber: Tong dkk, 2014

Gambar 5.

Contoh proses histogram threshold

Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Perubahan batas daerah darat dari tahun 1995-2015 diinterpretasi perubahannya melalui citra Landsat 5 TM dan Landsat 8 OLI/TIRS dan dihitung luas perubahannya pada rentang tahun tersebut. Penggunaan citra penginderaan jauh secara temporal dengan rentang waktu tertentu dalam pemantauan dinamika batas daerah dirasa cukup efektif. Selain menghemat biaya dan

waktu, dari citra penginderaan jauh dapat menghasilkan peta dinamika garis pantai secara spasial dan temporal sehingga pemantauan bisa lebih efektif. Setelah dilakukan interpretasi dan menghasilkan peta perubahan garis pantai, lalu peta perubahan garis pantai hasil interpretasi dianalisis secara kuantitatif dengan persamaan sederhana untuk mengetahui rata-rata besaran yang hilang dan bertambah. Monitoring secara detail dilakukan dengan membagi daerah kajian berdasarkan proses yang dominan, pada penelitian ini daerah kajian dibagi menjadi empat bagian, yaitu satu di sebelah Selatan delta, dua di bagian tubuh delta, dan satu di sebelah Utara delta. Dari hasil perhitungan dapat diketahui pola dinamika batas daerah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. EKSTRAKSI GARIS PANTAI

Ekstraksi garis pantai di daerah kajian dilakukan dengan menggunakan Citra Landsat 5 ETM+ dan Citra Landsat 8 OLI/TIRS. Analisis pemantauan perubahan garis pantai dengan menggunakan citra sangat efektif karena mencakup area yang luas serta data yang tersedia juga bersifat temporal. Metode ektraksi citra dilakukan secara digital melalui nilai piksel citra menggunakan citra band ratio 4/2 untuk Citra Landsat 5 dan band ratio 5/3 untuk Citra Landsat 8, kedua band ratio tersebut memiliki fungsi yang sama. Pemilihan band 4/band 5 dan band 2/band 3 didasari pada fungsi dari masing-masing panjang gelombang yang berbeda-beda. Menurut FAQ di website resmi USGS (United States Geological Survey), band 2 pada Landsat 5 memiliki panjang gelombang 0,52-0,60 dan band 3 pada Landsat 8 memiliki panjang gelombang 0,53-0,59, keduanya memiliki kelebihan yang sama untuk analisis yang menekankan pada vegetasi puncak, hal itu berfungsi untuk mengkaji mengenai kerapatan tanaman pada suatu daerah. Sedangkan, band 4 pada Landsat 5 memiliki panjang gelombang 0,77-0,90 dan band 5 pada Landsat 8 memiliki panjang gelombang 0.85-0,88, keduanya sesuai untuk analisis kadar biomassa di permukaan dan ekstraksi garis pantai.

Rasio antara band 2 pada Landsat 5 dan band 3 pada Landsat 8 dengan band 4 pada Landsat 5 dan band 5 pada Landsat 8 akan menghasilkan rasio citra yang paling baik untuk mengesktraksi garis pantai terutama untuk pantai berlumpur yang banyak ditemukan tanaman mangrove. Gambar band ratio 4/2 pada Landsat 5 dan band ratio 5/3 pada Landsat 8 ditunjukan pada Gambar 6 berikut.

Gambar 6.

Band ratio 4/2 pada Landsat 5 ETM+ tahun 1995, 2000, dan 2015 (a,b,c)

dan band ratio 5/3 pada Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2015 (d)

Citra hasil proses band ratio yang ditunjukan pada Gambar 6 memiliki nilai piksel maksimum dan minimum yang baik sehingga terlihat lebih tajam. Ketajaman ini dapat dimanfaatkan untuk ekstraksi garis pantai dengan metode histogram threshold. Histogram threshold merupakan metode grafik histogram berdasarkan nilai piksel dari warna, perbedaan warna yang mencolok antara tubuh air dan darat menjadi dasar pemisahan keduanya. Pemisahan dilakukan dengan membagi histogram menjadi dua bagian yang secara visual terpisah oleh lembah yang ditunjukan pada histogram, pemisahan histogram ini akan menghasilkan nilai minimum yang menunjukan piksel daratan dan nilai maksimum yang menunjukan tubuh air. Analisis histogram threshold dilakukan dengan menggunakan tool interactive stretching pada menu

enchance di software ENVI 4.7. Proses pemisahan daratan dan laut berdasarkan batas ambang atau threshold melalui grafik histogram citra pada masing-masing tahun. Penentuan threshold dari

satu grafik histogram melalui lembah yang memisahkan histogram. Contoh penentuan pemisahan histogram dengan threshold dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.

Gambar 7.

Pemisahan histogram dengan

threshold

pada ENVI 4.7

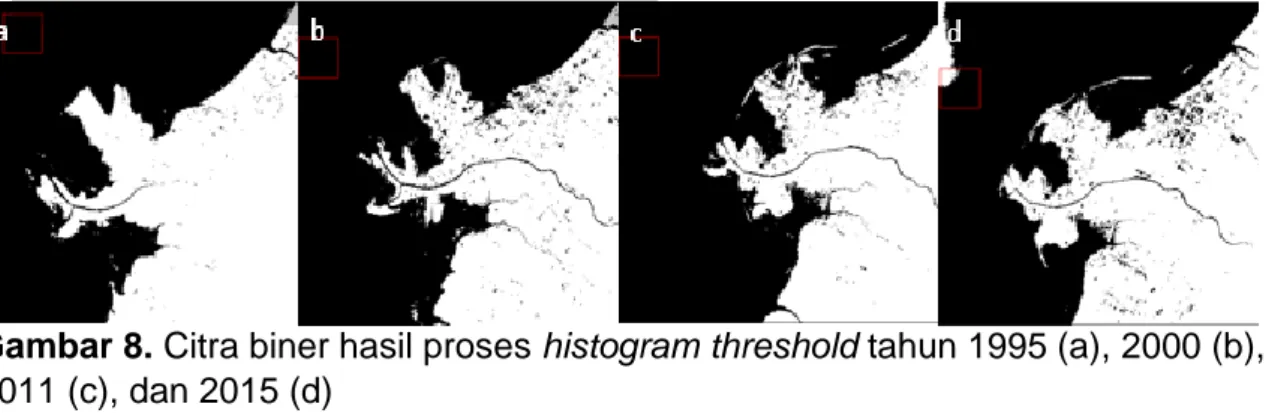

Pemisahan histogram bertujuan untuk menghasilkan citra yang sudah terpisah antara daratan dan tubuh air. Hasilnya akan ditunjukan dalam citra biner berwarna hitam dan putih pada

Gambar 4.5. Citra biner berarti citra hanya memiliki 2 nilai piksel yaitu 0 dan 1. Hitam menunjukan tubuh air serta memiliki nilai piksel 0 dan putih menunjukan daratan serta memiliki nilai piksel 1. Pemisahan nilai piksel citra dengan threshold akan membagi seluruh nilai piksel menjadi dua rentang bagian yang memiliki nilai maksimum dan minimum, yaitu rentang nilai piksel daratan dan rentang nilai piksel tubuh air. Rentang nilai piksel ini menunjukan besarnya nilai piksel pada masing-masing objek. Tabel 3 menunjukan nilai piksel maksimum dan minimum pada masing-masing bagian pemisahan.

Tabel 3.

Tabel nilai piksel hasil

thresholding

Berdasarkan Tabel 3 diatas yang menunjukan nilai piksel pada masing-masing objek setelah proses thresholding dilakukan. Nilai piksel pada threshold darat merupakan nilai piksel yang minimum dengan rentang antara nilai minimum dan maksimum rata-rata sebesar 0,297. Sedangkan niai piksel pada threshold laut merupakan nilai piksel yang maksimum dengan rentang antara nilai minimum dan maksimum rata-rata sebesar 2,808. Piksel daratan memiliki nilai yang cenderung kecil dibandingkan dengan nilai piksel tubuh air, hal itu karena luas tubuh air didalam citra lebih luas dibandingkan luas daratan sehingga distribusi nilai pikselnya lebih panjang dibandingkan nilai piksel daratan.

Hasil dari proses histogram threshold adalah citra biner berupa citra hitam dan putih yang sudah terpisah antara kenampakan daratan dan tubuh air. Citra biner hasil histogram threshold dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.

Tanggal Akuisisi Citra

Threshold Darat Threshold Air

Min Max Min Max

22/5/1995 0.263 0.527 0.528 3.449

6/7/2000 0.074 0.527 0.528 3.905

19/6/2011 0.194 0.441 0.442 3.5

Gambar 8.

Citra biner hasil proses

histogram threshold

tahun 1995 (a), 2000 (b),

2011 (c), dan 2015 (d)

Citra biner tersebut memiliki format data tiff dan sudah memiliki koordinat atau sudah tergeoreferensi. Untuk mengetahui garis pantai, citra biner yang merupakan data raster harus diubah terlebih dahulu menjadi data vektor di software ArcGIS melalui tool raster to polygon

sehingga menghasilkan data vektor berupa 2 polygon yaitu daratan dan tubuh air dengan masing-masing nilai 1 dan 0. Data masih dalam berupa tipe area harus dirubah menjadi data garis untuk menngetahui garis pantai di daerah kajian. Tool polygon to line dapat digunakan untuk merubah data polygon menjadi data garis sehingga didapatkan garis pantai yang akan digunakan dalam analisis. Hasil dari proses polygon to line berupa garis pantai dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini.

Gambar 9.

Garis pantai hasil dari seluruh proses ekstraksi tahun 1995 (a), 2000

(b), 2011 (c), dan 2015 (d)

Proses smoothing garis pantai membantu menghasilkan garis pantai yang halus dan tidak kasar, sebelum proses smoothing dilakukan garis hasil ekstraksi terlihat kasar dan banyak yang membentuk sudut siku, sehingga ini terlihat kurang proposional untuk disajikan. Garis hasil ekstraksi yang tidak halus ini karena proses ekstraksi berasal dari data raster yang berupa piksel. Apabila di zoom in piksel terlihat berbentuk persegi, bentuk persegi dari tiap piksel ini yang membuat garis hasil proses ekstraksi terlihat banyak yang menyiku sehingga terkesan kasar. Proses smoothing dilakukan didalam software ArcGIS dengan tool smoothline, tool ini membantu data bertipe garis yang kurang halus menjadi lebih halus dengan adanya toleransi.

3.2. DINAMIKA BATAS DAERAH DARAT

Pemantauan secara detail dilakukan agar semua perubahan batas daerah yang terjadi di sepanjang garis pantai bisa terlihat secara jelas. Oleh karena itu, daerah kajian dibagi menjadi empat area yang lebih sempit secara purposive berdasarkan proses dominan yang terjadi. Pembagian area kajian dibagi menjadi empat yaitu area A di Selatan daerah kajian berada di Desa Purworejo, Desa Betahwalang, dan Desa Wedung, area B di tubuh delta bagian Selatan berada di Desa Berahan Kulon, area C di tubuh delta bagian Utara berada di Desa Berahan Kulon dan Desa Berahan Wetan, dan area D di Utara daerah kajian berada di Desa Kedungmalang, Desa Kalianyar, Desa Surodadi, Desa Panggung, Desa Bulakbaru, dan Desa Tanggultare. Perubahan garis pantai tiap rentang tahunnya dibahas secara detail.

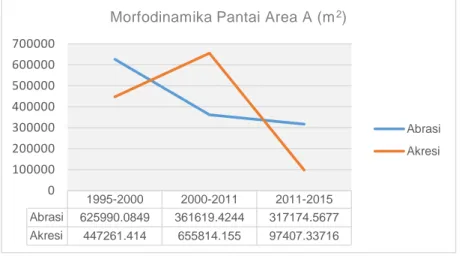

3.2.1. Perubahan Batas Daerah di Area A

Perubahan batas daerah di area A terletak di Selatan dari Delta Wulan, secara administrasi masuk ke dalam Desa Purworejo, Desa Betahwalang, dan Desa Wedung. Perubahan batas daerah darat secara konsep sama dengan batas garis pantai. Rentang tahun yang digunakan untuk pemantauan adalah 1995-2000, 2000-2011, dan 2011-2015. Berikut ini pola perubahan batas daerah darat di area A dari tahun 1995 hingga tahun 2015 yang ditunjukan pada Gambar 10.

Gambar 10.

Perubahan batas daerah darat di area A tahun 1995-2015

Perubahan batas daerah di area A terlihat inkonsisten. Awalnya di tahun 1995-2000 proses yang terjadi seimbang, sebelah Utara dominan terjadi akresi dan sebelah Selatan dominan terjadi abrasi. Lalu di rentang tahun 2000-2011 proses yang terjadi berbalik, sebelah Utara dominan terjadi abrasi dan sebelah Selatan dominan terjadi akresi. Dan pada tahun 2011-2015 proses yang terjadi tidak begitu besar terlihat tidak banyaknya

9.88 11.02 9.42 9.50 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 1995 2000 2011 2015

Dinamika Garis Pantai Area A (Km)

1995-2000 2000-2011 2011-2015 Abrasi 625990.0849 361619.4244 317174.5677 Akresi 447261.414 655814.155 97407.33716 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Morfodinamika Pantai Area A (m2)

Abrasi Akresi

perubahan yang terjadi, hanya ada sedikit abrasi di sepanjang pantai. Dinamika batas daerah darat dapat dilihat melalui grafik dinamika garis pantai yang ditunjukan pada Grafik 1 berikut.

Grafik 1.

Grafik dinamika batas daerah darat area A 1995-2015

Grafik diatas menunjukan dinamika batas daerah di area A. Panjang garis pantai terlihat mengalami naik turun sepanjang tahun 1995-2015. Terutama di tahun 2000 garis pantai menunjukan kondisi terpanjangnya hingga mencapai 11,02 km lalu kembali turun di tahun berikutnya. Akan lebih jelas apabila dilakukan survey wawancara kepada masyarakat agar lebih jelas penyebab proses yang terjadi. Sedangkan proses morfodinamika untuk mengetahui besarnya kehilangan dan kemunculan lahan dapat dilihat pada Grafik 2

berikut.

Grafik 2.

Grafik morfodinamika pantai di area A

Proses morfodinamika yang terjadi di area A selalu berlawanan, saat proses abrasi tinggi maka proses akresi rendah dan bagitu sebaliknya, ini menandakan adanya pengaruh satu sama lain antar kedua proses tersebut. Proses abrasi telah menghilangkan sebesar 130,48 Ha dan proses akresi telah menambahkan lahan sebesar 120,05 Ha di area A sepanjang tahun 1995-2015. Proses abrasi yang besar menyebabkan turunnya ekonomi masyarakat sekitar khususnya bagi bara petambak, karena banyak dari tambak mereka rusak dan hilang akibat proses abrasi pantai.

3.2.2. Perubahan Batas Daerah di Area B

Perubahan batas daerah di area B terletak tepat di Delta bagian Selatan, secara administrasi masuk ke dalam Desa Berahan Kulon. Rentang tahun yang digunakan tetap sama yaitu 1995-2000, 2000-2011, dan 2011-2015. Berikut ini pola perubahan batas daerah darat di area B dari tahun 1995 hingga tahun 2015 yang ditunjukan pada Gambar 11 berikut.

Gambar 11.

Perubahan batas daerah darat di area B tahun 1995-2015

Pola dinamika batas daerah di area B paling didominasi oleh proses akresi atau penambahan lahan baru, polanya terlihat dari peta diatas yang menyebar luas disepanjang sungai utama. Proses akresi ini diakibatkan oleh sedimentasi yang sangat tinggi yang dibawa oleh Sungai Wulan yang berhulu di Gunungapi Muria. Sedimen yang dibawa melalui aliran sungai selanjutnya mengendap di mulut sungai karena arus laut yang tenang sehingga timbul lahan baru atau biasa disebut tanah timbul. Proses ini terus berlanjut sehingga tanah timbul ini terus-menerus meluas membentuk delta. Sepanjang tahun tanah

20.17 29.42 28.82 26.68 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1995 2000 2011 2015

Dinamika Garis Pantai Area B (Km)

1995-2000 2000-2011 2011-2015 Abrasi 239621.9102 229766.8796 141638.3743 Akresi 1366046.057 1559258.504 649022.861 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000

Morfodinamika Pantai Area B (m2)

Abrasi Akresi

timbul ini menjadi sumber konflik warga setempat. Banyak warga yang berebut untuk memasang patok di tanah timbul, sehingga sering terjadi konflik. Dinamika batas daerah darat dapat dilihat melalui grafik dinamika garis pantai yang ditunjukan pada Grafik 3

berikut.

Grafik 3.

Grafik dinamika batas daerah darat area B 1995-2015

Grafik diatas menunjukan dinamika batas daerah di area B. Panjang garis pantai terlihat mengalami kenaikan pada tahun 2000 dan mulai turun secara perlahan pada tahun 2011 dan 2015. Karena ini adalah sebuah delta maka bentuk garis pantainya tidak lurus seperti biasa melainkan membentuk tonjolan ke laut sehingga garis pantainya panjang. Semakin bertambah daratan bukan berarti semakin panjang garis pantai begitu juga sebaliknya. Tahun 2000 garis pantai menunjukan kondisi terpanjangnya hingga mencapai 29,42 km lalu kembali turun di tahun berikutnya. Sedangkan proses morfodinamika untuk mengetahui besarnya kehilangan dan kemunculan lahan dapat dilihat pada Grafik 4

berikut.

Grafik 4.

Grafik morfodinamika pantai di area B

Berdasarkan grafik diatas, sudah sangat jelas proses yang dominan terjadi adalah proses akresi atau penambahan lahan. Besarnya sangat jauh apabila dibandingkan dengan proses abrasi yang terjadi. Proses akresi tinggi terjadi pada rentang tahun 1995 hingga 2011 dengan besarnya lahan bertambah sebesar 292,53 Ha dan mulai berkurang pada tahun 2011 hingga 2015 dengan lahan yang bertambah hanya sebesar 64,90 Ha. Bandingkan dengan besaran lahan yang hilang yang jauh berbeda dengan total lahan yang hilang hanya sebesar 61,10 Ha saja.

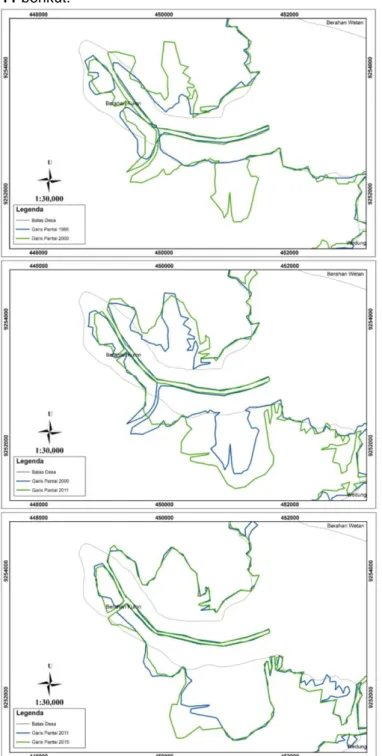

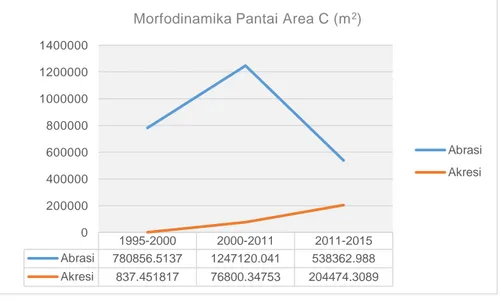

3.2.3. Perubahan Batas Daerah di Area C

Area C berada di tubuh delta bagian Utara, secara administrasi area C masuk ke dalam Desa Berahan Kulon, Desa Berahan Wetan, dan Desa Babalan. Rentang tahun yang digunakan sama dengan area lainnya yaitu 1995-2000, 2000-2011, dan 2011-2015. Berikut ini pola perubahan batas daerah darat di area C dari tahun 1995 hingga tahun 2015 yang ditunjukan pada Gambar 12 berikut.

Gambar 12.

Perubahan batas daerah darat di area C tahun 1995-2015

Berbeda dengan proses yang dominan terjadi di area B, proses yang dominan terjadi di area C adalah proses abrasi atau pemunduran garis pantai. Abrasi terjadi di bagian paling depan delta tepatnya di Desa Berahan Kulon dan Berahan Wetan, bagian ini terus-menerus mengalami pemunduran garis pantai dari tahun 1995 hingga 2015. Dan juga terjadi abrasi yang cukup tinggi di Desa Babalan. Adanya pembelokan arus laut membuat gelombang kencang menghantam bagian ini terutama pada saat terjadi musim barat. Sehingga pada bagian ini batas daerah darat terus mengalami penurunan dan merugikan secara administratif karena berarti daerah menyempit. Abrasi yang terjadi di area C juga merugikan secara ekonomi, banyak masyarakat setempat yang kehilangan

1995-2000 2000-2011 2011-2015 Abrasi 780856.5137 1247120.041 538362.988 Akresi 837.451817 76800.34753 204474.3089 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

Morfodinamika Pantai Area C (m2)

Abrasi Akresi

tambak sehingga harus mencari pekerjaan lain. Dinamika batas daerah darat dapat dilihat melalui grafik dinamika garis pantai yang ditunjukan pada Grafik 5 berikut.

Grafik 5.

Grafik dinamika batas daerah darat area C 1995-2015

Berdasarkan grafik diatas, dinamika garis pantai di area C tergolong normal. Garis pantai mengalami sedikit pertambahan pada rentang tahun 1995-2000, lalu turun perlahan dari tahun 2000-2015. Bentuk grafik ini mirip dengan grafik dinamika garis pantai di area B naik pada tahun 2000 lalu turun hingga tahun 2015. Karena ini adalah sebuah delta maka bentuk garis pantainya tidak lurus seperti biasa melainkan membentuk tonjolan ke laut sehingga garis pantainya panjang. Pada tahun 2000 merupakan garis pantai terpanjang di area C yang mencapai 17,07 km dan garis pantai terpendek pada tahun 2015 sebesar 12,96 km. Proses morfodinamika yang digunakan untuk mengetahui besarnya kehilangan dan kemunculan lahan dapat dilihat pada Grafik 6 berikut.

Grafik 6.

Grafik morfodinamika pantai di area C

Proses yang dominan terjadi di area C adalah proses abrasi atau pemunduran garis pantai. Proses abrasi yang terjadi setiap tahunnya memiliki pola, pola abrasi meningkat hingga puncaknya pada rentang tahun 2000-2011 lalu turun pada rentang tahun 2011-2015. Total lahan yang hilang selama rentang tahun 1995-2015 sebesar 256,63 Ha. Proses akresi juga terjadi di area C namun hanya sedikit lahan yang bertambah, total lahan yang bertambah di area C hanya sebesar 28,21 Ha saja. Akresi terjadi di tubuh bagian samping delta bukan yang berada paing depan yang berhadapan dengan gelombang besar.

13.68 17.07 16.13 12.96 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 1995 2000 2011 2015

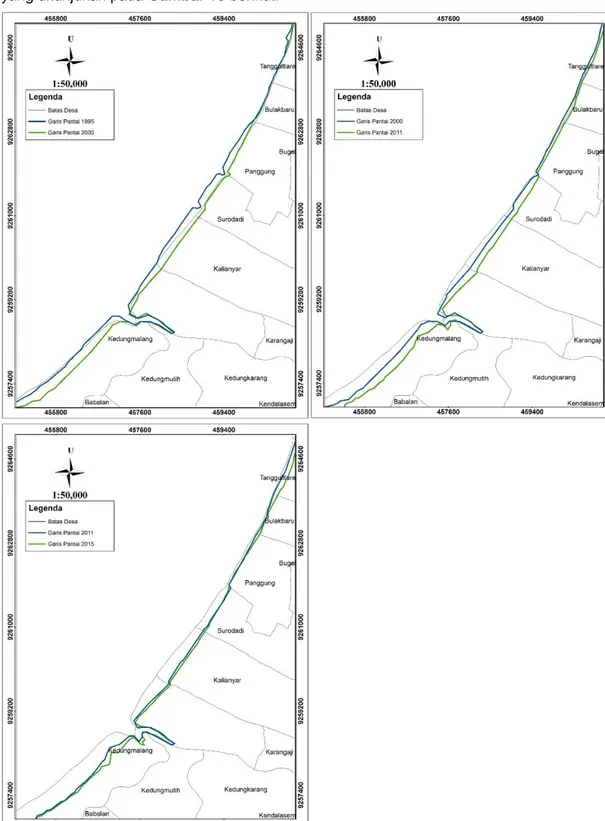

3.2.4. Perubahan Batas Daerah di Area D

Area D berada di sebelah Utara delta. Area D merupakan daerah yang paling terdampak abrasi karena terjadi pembelokan arus laut. Pembelokan arus laut dari Selatan (Pantai Semarang) berbelok setelah melalui Delta Wulan. Setelah melewati Delta Wulan, arus kembali menuju arah Selatan dengan membentuk sudut 30o dari garis pantai. Pembelokan arus ini yang menyebabkan abrasi di area D. abrasi menyebabkan banyak kerugian terutama hilangnya tambak warga setempat. Menurut penelitian Ruswanto dan Karsono (1990), dalam kurun waktu 20 tahun yaitu tahun 1964-1984, garis pantai telah mundur antara 200 m hingga 300 m, dengan rata-rata mundur sebesar 12,5 m/tahun. Berikut ini pola perubahan batas daerah darat di area D dari tahun 1995 hingga tahun 2015 yang ditunjukan pada Gambar 13 berikut.

12.88 12.72 12.11 12.07 11.60 11.80 12.00 12.20 12.40 12.60 12.80 13.00 1995 2000 2011 2015

Dinamika Garis Pantai Area D (Km)

Berdasarkan Gambar 13 diatas, garis pantai di area D terus mengalami pemunduran pada tahun 1995 hingga 2015. Secara administrasi area D berada di Desa Kedungmalang, Desa Kalianyar, Desa Surodadi, Desa Panggung, Desa Bulakbaru, dan Desa Tanggultare. Desa-desa tersebut yang terdampak langsung oleh proses abrasi yang terjadi. Dinamika batas daerah darat dapat dilihat melalui grafik dinamika garis pantai yang ditunjukan pada Grafik 7 berikut.

Grafik 7.

Grafik dinamika batas daerah darat area D 1995-2015

Garis pantai di area D berbentuk lurus, sehingga proses abrasi dan akresi akan berbanding lurus dengan panjang garis pantai, semakin tinggi abrasi maka semakin berkurang panjang garis pantai dan semakin tinggi akresi maka semakin bertambah panjang garis pantai. Berdasarkan Grafik 7, panjang garis pantai di area D terus menurun, hal itu dikarenakan abrasi yang terjadi sepanjang tahun. Abrasi membuat garis pantai mundur sehingga panjang garis pantai berkurang. Besarnya abrasi dapat dilihat pada

Grafik 8 berikut.

Grafik 8.

Grafik morfodinamika pantai di area C

Berdasarkan grafik diatas, proses abrasi sangat tinggi. Puncak lahan yang hilang pada rentang tahun 2000-2011 mencapai 112,34 Ha dengan total kehilangan lahan dari tahun 1995 hingga 2015 mencapai 211,15 Ha, angka ini tentunya cukup besar. Besarnya abrasi membuat luas daerah desa-desa di area D yang terdampak mengalami penyempitan luas, hal ini mengakibatkan kerugian teritorial dan sosial ekonomi masyarakat. 1995-2000 2000-2011 2011-2015 Abrasi 541440.248 1123376.594 450300.4126 Akresi 8556.007336 22920.22954 58364.14344 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Morfodinamika Pantai Area D (m2)

Abrasi Akresi

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Total luasan lahan yang hilang akibat abrasi di seluruh area kajian (A,B,C,D) mencapai kurang lebih 659,72 Ha dan total luasan yang bertambah akibat akresi di seluruh area kajian (A,B,C,D) mencapai kurang lebih 514,67 Ha. Dinamika batas daerah darat ini mengakibatkan berkurang dan bertambahnya luas daerah administratif serta menimbulkan kerugian sosial ekonomi dan timbulnya beberapa konflik masyarakat.

2. Pemetaan dinamika batas daerah darat dilakukan secara temporal dari tahun 1995 hingga tahun 2015 dengan rentang tahun 1995-2000, 2000-2011, dan 2011-2015 dan secara spasial dengan membagi area kajian menjadi 4 area yaitu area A, area B, area C, dan area D. Peta dinamika garis pantai dapat diamati pada Gambar 10, Gambar 11, Gambar 12, dan Gambar 13.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan juga kesempatan bagi penulis untuk menyusun penelitian ini. Dan juga untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang telah memberikan kesempatan menulis dalam jurnal pertanahan dan jurnal iptek pertanahan. Secara khusus, ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada orang tua, serta tak lupa dosen serta teman-teman yang telah memberi inspirasi atas terselesaikannya penelitian ini.

6. DAFTAR ACUAN

Bird, Eric. 2008. Coastal Geomorphology An Introduction. New York: John Willey and Sons.

Cracknell, A. P. 1999. Remote Sensing Techniques in Estuaries and Coastal Zones. International Journal of Remote Sensing, 20, 485–496.

Mills J.P., Buckley S.J., Mithcell H.L., Clarke P.J., Edwards S.J. 2005. A geomatics data integration technique for coastal change monitoring. Earth Surface Processes and Landforms, 30, 651–

664.

Pontoh, Nia. K, dan Kustiwan, Iwan. 2008. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung. ITB Press. Ruswanto dan Karsono A. 1990. Perkembangan Garis Pantai Welahan – Jepara Jawa Tengah.

Geologi Indonesia, 13, 61-67.

Sunarto. 2004. Perubahan Fenomena Geomorfik Daerah Kepesisiran di Sekeliling Gunungapi Muria Jawa Tengah. Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Tarigan, M.S. 2007. Perubahan Garis Pantai di Wilayah Pesisir Perairan Cisadane, Provinsi Banten. Jakarta: Bidang Dinamika Laut, Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Tong, S.S., Pham, T.L., Gunasekara, K., Nguyen, T.N., Deroin, J.P. 2014. Monitoring Coastal Morphological Changes Using Remote Sensing And GIS in the Red River Delta Area, Vietnam.

Photo Interpretation European Journal of Applied Remote Sensing, 2, 51-65.

Wahyunto, H.H. Djohar, dan Marsoedi D.S. 1995. Analisis data penginderaan jauh untuk mendukung identifikasi dan inventarisasi lahan sawah di daerah Jawa Barat. Prosiding Pertemuan Teknis Penelitian Tanah dan Agroklimat, 37-49. Bogor: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Zhang, Yang. 2010. Coastal Environmental Monitoring Using Remotely Sensed Data and GIS