KAJIAN ORGANOLOGIS

SARUNE

MANDAILING BUATAN

BAPAK RIDWAN AMAN NASUTION

SKRIPSI SARJANA O

L E H

NAMA : ARDY WIDANTO MANURUNG

NIM : 110707035

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN ORGANOLOGIS

SARUNE

MANDAILING BUATAN

BAPAK RIDWAN AMAN NASUTION

Skripsi Sarjana Dikerjakan Oleh

NAMA : ARDY WIDANTO MANURUNG

NIM : 110707035

Disetujui Oleh

Pembimbing I, Pembimbing II,

Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D. Drs. Fadlin, M.A. NIP 196512211991031001 NIP 1961022019891003

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

DAFTAR ISI

Daftar isi………iii

BAB I PENDAHULUAN………... 1

1.1latar belakang masalah………...… 2

1.2pokok permasalahan……….4

1.3tujuan dan manfaat penelitian……… 5

1.3.1 tujuan penelitian………..……… 5

BAB II MASYARAKAT MANDAILING DI KOTA MEDAN DAN BIOGRAFI RINGKAS RIDWAN AMAN NASUTION……… 14

2.1 Masyarakat Mandailing……… 14

2.1.1 Asal Usul Orang Mandailing……… 14

2.1.2 Sistem Religi Dan Agama……… 17

2.1.3 Bahasa……… 18

2.1.4 Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandailing……… 19

2.1.5 Kesenian……… 21

2.1.6 Organisasi Masyarakat Mandailing Di Kota Medan……… 25

2.1.7 Sistem Pencaharian Masyarakat Mandailing Di Kota Medan……….. 26

2.2 Pengertian Biografi……… 27

2.3 Alasan Dipilihnya Ridwan Aman Nasution……… 29

2.4 Biografi Ridwan Aman Nasution……… 29

2.4.1 latar belakang keluarga………. 30

2.4.2 latar belakang pendidikan………. 30

2.4.3 Berumah Tangga……… 31

2.4.4 Bapak Ridwan Aman Nasution Sebagai Pembuat Alat Musik……… 30

2.4.5 Bapak Ridwan Aman Nasution Sebagai Pemusik Tradisional Mandailing……… 31

BAB III KAJIAN ORGANOLOGI SARUNE MANDAILING……… 33

3.1 Klasifikasi Sarune……… 32

3.4.1.1 Bahan Pembuatan Induk Dan Anak Sarune………. 38

3.4.1.2 Bahan Pembuatan Takar Ni Harambir……… 39

3.4.1.3 Bahan Pembuatan Tanduk Ni Horbo……… 40

3.4.2 Bahan Tambahan……… 40

3.6.1.3 Tahap Akhir Induk Sarune……… 46

3.6.2 Tahap Kedua………. 47

3.6.2.1 Pemilihan Batok Kelapa……… 47

3.6.2.2 Pembentukan Dan Pemotongan Pola……… 47

3.6.2.3 Tahap Akhir Batok Kelapa……… 48

3.6.3 Tahap Ketiga………. 49

3.6.3.1 Pemilihan Tanduk Kerbau……… 49

3.6.3.2 Pembentukan Dan Pemotongan Pola……… 49

3.6.3.3 Pengikisan Tanduk……… 50

4.1 Posisi Tubuh Dalam Memainkan Sarune……… 53

4.2 Teknik Memainkan Sarune……… 53

4.3 Penyajian Sarune Yang Baik……… 54

4.4 Perawatan Sarune……… 54

4.8 Nilai Ekonomi Pada Alat Musik Sarune……… 59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……… 61

5.1 Kesimpulan……… 61

5.2 Saran……….………. 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dapat dipikirkan, dikerjakan, dan diterapkan oleh manusia, di mana pun berada, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan kebudayaan. Kekayaaan Indonesia ini didukung oleh banyaknya etnis atau suku yang mendiami seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing etnis memiliki ciri khas yang menjadi identitas etnis tersebut. Salah satu etnis yang turut mendukung keberadaan kebudayaan Indonesia adalah etnis Mandailing.

Etnis1 Mandailing memiliki budaya yang diwariskan dari leluhurnya secara turun-temurun. Salah satu bentuk kebudayaan itu adalah kesenian. Etnis Mandailing memiliki alat musik kesenian yang menjadi ciri khas kebudayaan Mandailing yang bernama Gordang sambilan. Gordang sambilan adalah warisan budaya bangsa Mandailing. Alat musik ini adalah seperangkat alat musik sakral yang terdiri dari Sembilan buah gendang yang berukuran besar. Dikatakan sakral karena dipercayai mempunyai kekuatan gaib memanggil roh

1

nenek moyang untuk memberi pertolongan melalui medium atau shaman yang di namakan Sibaso.

Gordang sambilan dimainkan secara ensambel. Terdapat beberapa alat musik yang termasuk ensambel tersebut yaitu, sarune, gordang yang jumlahnya sembilan (2 jangat, 2 hudong kudong, 2 padua, 2patolu, 1 enek-enek), ogung (dada boru dan jantan), mongmongan, gong, dan tali sasayak. Dalam tulisan ini si penulis berfokus pada alat musik sarune. Alat musik sarune Mandailing ini biasa dimainkan untuk upacara siriaon (suka cita) yaitu upacara perkawinan, penyambutan tamu, dan memasuki rumah baru dan juga upacara siluluton (duka cita) yaitu upacara kematian. Alat musik ini secara fungsional musik adalah sebagai pembawa melodi.

Sarune adalah alat musik yang tergolong dalam klasifikasi aerophone (salah satu klasifikasi alat musik yang penggetar utama bunyinya adalah udara). Secara lebih spesifik, alat musik ini termasuk pula kedalam kelompok single reed aerophone (aerophone berlidah tunggal) karena alat musik ini memiliki reed tunggal yang dimainkan dengan cara dihembus oleh pemainnya. Alat musik ini terbuat dari bambu kemudian ujung bambu terbuat dari ujung tanduk kerbau, sementara batok kelapa (artocarpus integra sp) yang berukuran relatif kecil diletakan dekat dari pangkal serune. Batok kelapa yang diletakan di serune berfungsi sebagai batas bibir dengan sarune dan memiliki 4 lobang nada.

alat musik ini, seterusnya bagaimana fungsinya. Tetapi penulis lebih tertarik untuk mengkaji aspek organologis alat musik sarune ini.

Masyarakat Mandailing mengatakan bahwa sarune ini adalah alat musik tradisional yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Sekarang, sejauh pengamatan penulis sarune di kota Medan mulai menghilang dengan sendirinya. Hal ini disebabkan karena sudah berkurangnya pengrajin alat musik tersebut, dan juga oleh semakin berkurangnya pemain sarune di daerah ini.

Pada 1 Februari 2015, di Saentis Pasar 1, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, penulis bertemu dan berbincang dengan seorang pembuat sarune Mandailing yang bernama Bapak Ridwan Aman Nasution tepatnya di rumah kediaman beliau. Di daerah ini beliau merupakan satu-satunya pemain sekaligus pembuat alat musik Mandailing. Ketika penulis mengemukakan maksud akan mengkaji organologis sarune buatan beliau, ia sangat menyambut niat baik penulis.

mengetahui tentang cara pembuatan sarune beliau juga mengerti tentang cara memainkannya.

Dalam proses pembuatannya, beliau masih tetap menggunakan alat-alat yang masih tergolong sederhana, yakni berupa pisau/belati, parang, gergaji, dan bahan-bahan yang juga sederhana yaitu, tali, kertas pasir, dan pensil. Proses pembuatannya tergolong sederhana, karena hanya menggunakan tenaga manusia, tanpa bantuan mesin. Bahan utama untuk membuat alat musik sarune ini adalah bambu. Bambu merupakan tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah iklim basah sampai iklim kering menurut Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999:78). Bambu dalam bahasa Mandailing adalah bulu. Ada dua jenis bulu yang digunakan beliau untuk membuat sarune, yaitu: bulu sorik nasi dan bulu sorik batu. Perbedaan keduanya yaitu bulu sorik nasi lebih tipis dan digunakan sebagai lidah (reed) untuk sarune sedangkan bulu sorik batu lebih tebal dan digunakan untuk badan sarune dan sebagai tempat lobang nada. Bambu yang baik untuk pembuatan reed ini tumbuh di gunung, bambu tersebut seratnya berbintik, tua, dan kering.

Menurut bapak Ridwan Aman Nasution, kesulitan dalam pembuatan sarune hanyalah pada proses pembuatan lidah (reed). Beliau mengatakan, “sepuluh buah lidah (reed) kita buat, belum tentu semuanya bagus, harus dicoba terus sampai dapat lidah (reed) yang bagus. Bila kita tiup, suara yang dihasilkan tidak akan putus-putus, itulah yang bagus.” Menurut pengamatan dan pengalaman penulis, baik sebagai mahahasiswa disiplin etnomusikologi, maupun pemain gordang Mandailing, sarune buatan beliau berbeda dengan sarune pada umumnya. Perbedaannya terletak pada lidah (reed) yang dibuat beliau lebih kecil sehingga menghasilkan suara yang lebih nyaring. Hal ini diakui pula oleh para pemusik tradisional Mandailing seperti Sefar Lubis, Ucok Lubis, dan lain-lainnya. Dengan demikian keberadaan sarune buatan bapak Ridwan Aman Nasution ini sangat relavan dikaji dari aspek disiplin etnomusikologi, yang penulis pelajari selama beberapa tahun belakangan ini.

Etnomusikologi adalah sebuah disiplin ilmu pengetahuan humaniora dan sosial yang mempelajari musik dalam konteks kebudayaan. Secara jelas dan tegas apa itu etnomusikologi sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, didefinisikan oleh Merriam, sebagai berikut.

the part music plays in culture and its functions in the wider social and cultural organization of man. It has been tentatively suggested by Nettl (1956:26-39) that it is possible to characterize German and American "schools" of ethnomusicology, but the designations do not seem quite apt. The distinction to be made is not so much one of geography as it is one of theory, method, approach, and emphasis, for many provocative studies were made by early German scholars in problems not at all concerned with music structure, while many American studies heve been devoted to technical analysis of music sound (Merriam 1964:3-4).2

Apa yang dikemukakan oleh Merriam seperti kutipan di atas, bahwa para pakar atau ahli etnomusikologi membawa dirinya sendiri kepada benih-benih pembagian ilmu, yaitu musikologi dan antropologi. Selanjutnya dalam memfusikan kedua disiplin ini, maka dalam etnomusikologi akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan masalah besar dalam rangka mencampur kedua disiplin itu, tentu saja setiap etnomusikolog akan berada dalam fokus keahlian ilmu pada salah satu bidangnya saja, tetapi tetap mengandung kedua disiplin tersebut.

Sifat dualisme lapangan studi etnomusikologi ini, dapat ditandai dari bahan-bahan bacaan yang dihasilkannya. Katakanlah seorang sarjana etnomusikologi menulis secara teknis tentang struktur suara musik sebagai suatu sistem tersendiri. Di lain sisi, sedangkan sarjana lain memilih untuk memperlakukan musik sebagai suatu bagian dari fungsi kebudayaan manusia, dan sebagai bagian yang integral dari keseluruhan kebudayaan. Di dalam masa yang sama, beberapa sarjana dipengaruhi secara luas oleh

2

para pakar antropologi Amerika, yang cenderung untuk mengasumsikan kembali suatu reaksi terhadap aliran-aliran yang mengajarkan teori-teori evolusioner difusi, dimulai dengan melakukan studi musik dalam konteks etnologisnya. Dalam kerja yang seperti ini, penekanan etnologis yang dilakukan para sarjana ini lebih luas dibanding dengan kajian struktur komponen suara musik sebagai suatu bagian dari permainan musik dalam kebudayaan, dan fungsi-fungsinya dalam organisasi sosial dan kebudayaan manusia yang lebih luas.

Hal tersebut telah disarankan secara bertahap oleh Bruno Nettl yaitu terdapat kemungkinan karakteristik "aliran-aliran" etnomusikologi di Jerman dan Amerika, yang sebenarnya tidak persis sama. Mereka melakukan studi etnomusikologi ini, tidak begitu berbeda, baik dalam geografi, teori, metode, pendekatan, atau penekanannya. Beberapa studi provokatif awalnya dilakukan oleh para sarjana Jerman. Mereka memecahkan masalah-masalah yang bukan hanya pada semua hal yang berkaitan dengan struktur musik saja. Para sarjana Amerika telah mempersembahkan teknik analisis suara musik.

Dari kutipan di atas tergambar dengan jelas bahwa etnomusikologi dibentuk dari dua disiplin ilmu dasar yaitu antropologi dan musikologi. Walaupun terdapat variasi penekanan bidang yang berbeda dari masing-masing ahlinya. Namun terdapat persamaan bahwa mereka sama-sama berangkat dari musik dalam konteks kebudayaannya.

(USU) Medan, dan Santosa dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta, telah mengalihbahasakan berbagai definisi etnomusikologi, yang tertuang di dalam buku yang berjudul Etnomusikologi, tahun 1995. Buku ini diedit oleh Rahayu Supanggah, terbitan Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, yang berkantor pusat di Surakarta. Dalam buku ini, Alan P. Merriam mengemukakan 42 definisi etnomusikologi dari beberapa pakar, menurut kronologi sejarah dimulai oleh Guido Adler 1885 sampai Elizabeth Hesler tahun 1976.3

Dari semua penjelasan tentang apa itu etnomusikologi, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa etnomusikologi adalah sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang merupakan nhasil fusi dari antropologi (etnologi) dan musikologi, yang mengkaji musik baik secara struktural dan juga sebagai fenomenal sosial dan budaya manusia di seluruh dunia. Para ahlinya (lulusan sarjana etnomusikologi atau peringkat magister dan doktoral) disebut sebagai etnomusikolog.

Lebih khusus lagi, di dalam disiplin etnomusikologi terdapat berbagai jenis dan ruang lingkup kajian, seperti: guna dan fungsi musik, pemusik dalam

3

konteks sosial, studi teks nyanyian, kajian pengkategorian musik, musik dan kreativitas budaya, musik dalam konteks kopntinuitas dan perubahan, juga organologi (alat-alat musik). Dalam hal ini sarune Mandailing dapat didekati dari sisi organologi, yang mencakup aspek struktural dan fungsionalnya termasuk juga fungsi dalam masyarakat Mandailing.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang sarune Mandailing buatan bapak Ridwan Amanah Nasution. Penelitian ini akan dibuat ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul: “Kajian Organologis Sarune Mandailing Buata Bapak Ridwan Aman Nasution”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, pokok permasalahan yang menjadi topik bahasan didalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana struktur organologis sarune Mandailing buatan Bapak Ridwan Aman Nasution?

2. Bagaimana proses dan teknik pembuatan sarune Mandailing buatan Bapak Ridwan Aman Nasution?

3. Bagaimana teknik dasar memainkan dan fungsi musikal produksi suara yang dihasilkan sarune Mandailing?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dengan cara meneliti langsung di lapangan dan mendeskripsikan bagaimana struktur organologis sarune Mandailing buatan Bapak Ridwan Aman Nasution

2. Untuk mengetahui proses dan teknik pembuatan sarune Mandailing buatan Bapak Ridwan Aman Nasution

3. Untuk mengetahui teknik dasar permainan dan fungsi musikal produksi suara sarune Mandailing

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan dokumentasi untuk menambah referensi mengenai sarune Mandailing di Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

2. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sarune Mandailing.

3. Memberikan informasi tentang alat musik sarune Mandailing kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Mandailing di Kota Medan. 4. Untuk memenuhi syarat menyelesasikan program studi S-1 di

Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

1.4 Konsep dan Teori

1.4.1 Konsep

Studi disebut juga dengan kajian (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kajian merupakan kata jadian dari kata”kaji” yang berarti mengkaji, mempelajari, memeriksa, mempertimbangkan secara matang, dan mendalami.

Organologi adalah bidang kajian dalam etnomusikologi yang memfokuskan perhatian kepada struktur dan fungsi alat musik. Ketika berbicara tentang kajian organologi, aspek yang dibahas adalah ukuran dan bentuk fisiknya termasuk hiasannya, bahan dan prinsip pembuatannya, metode dan teknik memainkan, bunyi dan wilayah yang dihasilkan, serta aspek sosial budaya yang berkaitan dengan alat musik tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Mantle Hood (1982:124) bahwa organologi yang digunakan adalah berhubungan dengan alat musik itu sendiri. Menurut beliau organologi adalah ilmu pengetahuan alat musik, yang tidak hanya meliputi sejarah dan deskipsi alat musik, akan tetapi sama pentingnya dengan ilmu pengetahuan dari alat musik itu sendiri antara lain: teknik pertunjukan, fungsi musikal, dekoratif, dan variasi sosial budaya.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kajian organologis sarune Mandailing buatan Bapak Ridwan Aman Nasution, adalah penelitian secara mendalam mengenai sejarah dan deskripsi instrumen, juga mengenai teknik-teknik pembuatan, cara memainkan, dan fungsi dari alat musik tersebut.

1.4.2 Teori

Teori merupakan pendapat yang dikemukakan mengenai suatu peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Teori mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian dan dapat meningkatkan arti dari penemuan penelitian. Tanpa teori, penemuan tersebut akan menjadi keterangan-keterangan empiris yang berpencar (Moh. Nazir, 1983 : 22-25) .

Dalam tulisan ini, penulis berpedoman pada teori yang di utarakan oleh Susumu Kashima 1978:174) terjemahan Rizaldi Siagian dalam laporan ATPA (Asia Performing Traditional Art), bahwa studi musik dapat dibagi kedalam dua sudut pandang yakni Studi Struktural dan Studi Fungsional. Studi Struktural adalah Studi yang berkaitan dengan pengamatan, pengukuran, perekaman, atau pencatatan bentuk, ukuran besar kecil, konstruksi serta bahan bahan yang dipakai dalam pembuatan alat musik tersebut. Sedangkan Studi Fungsional memperhatikan fungsi dari alat dan komponen yang menghasilkan suara, antara lain membuat pengukuran dan pencatatan terhadap metode memainkan alat musik tersebut, metode pelarasan dan keras lembutnya suara bunyi, nada,warna nada dan kualitas suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut.

yang kita dengar, dan kita dapat menuliskan musik tersebut di atas kertas dan mendeskripsikan apa yang kita lihat.”4

Sedangkan mengenai klasifikasi alat musik sarune dalam penulisan ini penulis mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Curt Sachs dan Hornbostel (1961) yaitu sistem pengklasifikasian alat musik berdasarkan sumber penggetar utama bunyinya. Sistem klasifikasi ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Idiofon, penggetar utama bunyinya adalah badan dari alat musik itu sendiri,

2. Aerofon, penggetar utama bunyinya adalah udara,

3. Membranofon, penggetar utama bunyinya adalah membran atau kulit,

4. Kordofon, penggetar utama bunyinya adalah senar atau dawai. Mengacu pada teori tersebut, maka sarune Mandailing adalah instrumen musik aerofon dimana penggetar utama bunyinya adalah udara.

Kajian organologi atau kebudayaan material musik dalam etnomusikologi telah dikemukakan oleh Merriam (1964) sebagai berikut. Wilayah ini meliputi kajian terhadap alat musik yang disusun oleh peneliti dengan klasifikasi yang biasa digunakan, yaitu: idiofon, membranofon, aerofon, dan kordofon. Selain itu pula, setiap alat musik harus diukur, dideskripsikan, dan digambar dengan skala atau difoto; prinsip-prinsip pembuatan, bahan yang digunakan, motif dekorasi, metode dan teknik pertunjukan, menentukan nada-nada yang dihasilkan, dan masalah teoritis perlu pula dicatat. Selain masalah deskripsi alat musik, masih ada sejumlah masalah analitis lain yang dapat menjadi sasaran penelitian lapangan etnomusikologi.

Apakah ada konsep untuk memperlakukan secara khusus alat-alat musik tertentu di dalam suatu masyarakat? Adakah alat musik yang dikeramatkan? Adakah alat-alat musik yang melambangkan jenis-jenis aktivitas budaya atau sosial lain selain musik? Apakah alat-alat musik tertentu merupakan pertanda bagi pesan-pesan tertentu pada masyarakat luas? Apakah suara-suara atau bentuk-bentuk alat musik tertentu berhubungan dengan emosi-emosi khusus, keberadaan manusia, upacara-upacara, atau tanda-tanda tertentu?

Nilai ekonomi alat musik juga penting. Mungkin ada beberapa spesialis yang mencari nafkahnya dari membuat alat musik. Apakah ada atau tidak spesialis pada suatu masyarakat? Apakah proses pembuatan alat musik melibatkan waktu pembuatannya? Alat musik dapat dijual dan dibeli, dapat dipesan; dalam keadaan apa pun, produksi alat musik merupakan bagian dari kegiatan ekonomi di dalam masyarakat secara luas. Alat musik mungkin dianggap sebagai lambang kekayaan; mungkin dimiliki perorangan; jika memilikinya mungkin diakui secara individual akan tetapi untuk kepentingan praktis diabaikan; atau mungkin alat-alat musik ini menjadi lambang kekayaan suku bangsa atau desa tertentu. Penyebaran alat musik mempunyai makna yang sangat penting di dalam kajian-kajian difusi dan di dalam rekonstruksi sejarah kebudayaan, dan kadang-kadang dapat memberi petunjuk atau menentukan perpindahan penduduk melalui studi alat musik.

(circular breathing), yang artinya, seorang pemain sarune dapat melakukan tiupan tanpa putus-putus dengan mengatur pernapasan, sambil menghirup udara kembali lewat hidung sembari meniup sarune. Teknik ini dikenal hampir pada semua etnis Batak. Alat musik ini akan penulis ukur, difoto, baik bagian eksternal maupun internalnya. Seterusnya penulis akan memperhatikan dekorasi, pengecatan, warna, dan seterusnya. Selain itu, penulis akan bertanya bagaimana persepsi pemain musik, seniman musik Mandailing, dan masyarakat Mandailing mengenai sarune ini. Apakah ia memiliki lambang? Semua yang dipertanyakan Merriam mengenai alat musik akan penulis teliti dalam penelitian ini. Aspek kedua adalah mengenai sisi ekonomi dalam alat musik, dalam hal ini sarune Mandailing. Penelitian tentang hal ini berkaitan dengan distibusi dan penjualannya, terutama di Medan dan sekitarnya. Apakah bapak Ridwan Amanah Nasution mengutamakan sisi ekonomi atau mengutamakan sisi budaya, atau gabungan keduanya dalam konteks pembuatan sarune Mandailing ini.

1.5 Metode Penelitian

dalam pembuatan sarune Mandailing buatan Bapak Ridwan Aman Nasution diperlukan tahap-tahap, yaitu tahap sebelum ke lapangan (pra lapangan), tahap kerja lapangan, Analisis data dan Penulisan laporan. (Maleong, 2002:109).

Nettl (1964) mengatakan ada dua hal yang ensensial untuk melakukan aktivitas penelitian dalam disiplin etnomusikologi, yaitu pekerjaan lapangan (field word) dan pekerjaan laboratorium (dest work). Merriam (1964) juga mengatakan pendapat bahwa Etnomusikologi adalah disiplin lapangan dan disiplin laboratorium, yakni data yang di kumpulkan dari lapangan oleh penyidik pada akhirnya di analisis di laboratorium, dan dari hasil kedua metode menjadi pusat studi akhir.

Untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan Metode Pengumpulan Data, umumnya ada dua macam, yakni: Menggunakan daftar pertanyaan (questionnaires), Menggunakan wawancara (interview). Untuk melengkapi pengumpulan data dengan daftar pertanyaan maupun wawancara tersebut dapat pula digunakan pengamatan (Observation) dan penggunaan catatan harian, (Djarwanto, 1984:25).

1.5.1 Studi Kepustakaan

bertujuan untuk mencari informasi dan menambah data-data yang di butuhkan dalam penulisan, penyesuaian dan pengamatan yang sudah ada mengenai objek penelitian di lapangan.

1.5.2 Kerja Lapangan

Dalam kerja lapangan (field work), penulis melakukan kerja lapangan dangan observasi langsung ke daerah penelitian yaitu rumah Rumah Bapak Aman Nasution dan mencari narasumber dari tokoh masyarakat Mandailing yang ada di Kota Medan sebagai narasumber lainya.

1.5.3 Wawancara

Adapun Teknik wawancara yang di lakukan penulis ialah melakukan dengan tiga cara yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat untuk melakukan wawancara (1985:139) yaitu: wawancara berfokus (focused interview), wawancara bebas (free interview,) dan wawancara sambil lalu (casual interview). Yang di maksud dengan wawancara berfokus adalah pertanyaan yang selalu berpusat kepada pokok permasalahan, sementara wawancara bebas adalah pertanyaan yang selalu beralih dari satu pokok permasalahan ke pokok permasalahn yang lain. Sedangkan wawancara sambil lalu hanya untuk menambah atau melengkapi data yang lain.

Bapak Ridwan Aman Nasution selaku informan kunci, dan beberapa informan-informan lainnya.

Menurut Harja W. Bachtiar (1985:155), wawancara adalah untuk mencatat keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan maksud agar data atau keterangan tidak ada yang hilang. Untuk pemotretan dan perekaman wawancara penulis menggunakan kamera dan handphone sebagai alat rekam sedangkan untuk pengambilan gambar (foto) digunakan kamera digital, di samping tulisan atas setiap keterangan yang diberikan informan.

1.5.4 Observasi

Observasi adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung (Bimo Walgito, 1987:54). Observasi atau pengamatan dapat berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan indra penglihatan yang juga berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

1.5.5 Kerja Laboratorium

1.5.6 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di lokasi yang merupakan tempat tinggal narasumber yaitu Bapak Ridwan Aman Nasution di Saentis Pasar 1, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang juga merupakan lokasi bengkel instrumen beliau.

BAB II

MASYARAKAT MANDAILING DI KOTA MEDAN DAN

BIOGRAFI RINGKAS RIDWAN AMAN NASUTION

2.1 Masyarakat Mandailing

2.1.1 Asal Usul Orang Mandailing

India pada masa yang silam melakukan pengungsian kepada mereka terdesak oleh Bangsa Aria, menurut Prof.Dr.Slamet Mulyana menjelaskan dalam bukunya “Asal Bangsa dan Bahasa Indonesia” (1964 hal:140) mengatakan sebagai berikut : sebelum kedatangan Bangsa Aria, Bangsa Munda menduduki India Utara. Karena desakan bangsa Aria, maka bangsa Munda menyingkir ke selatan yang terjadi sekitar 1500 SM.

persamaan itu bisa dilihat pada Bahasa dan Adat Istiadatnya. Kelompok Proto ini berasal dari Tiongkok Selatan, dan berpindah di Wilayah Indonesia yang kemungkinan terjadi pada abad 7 atau ke 8 SM. Dan dari cici-ciri khas bentuk fisik dan temperamen, bahwa Nenek Moyang Suku – Suku bangsa termasuk rumpun Proto Melayu. (Emilkam Tambunan, 1982 :33). Apa yang telah diuraikan baik pendapat Dada Meuraxa, Emilkam Tambunan, Prof.Dr. Slamet Mulyana sudah tersusun didalam buku Z. Pangaduan Lubis berjudul “Kisah Asal Usul Mandailing” (1986 hal 6-10) Dengan pejabarannya yang luas dan yang berhubungan antara satu dengan yang lain dan berdasarkan metode-metode yang abash kiranya dapat dicatat bahwa asal usul nama Mandailing yang murni sudah terbuka lebar, untuk mengungkapkan dan membuktikan kembali nama Mandailing yang harum semenjak dari seribu yang silam.

2.1.2 Sistem Religi dan Agama

peantaraan si baso dengan Roh Nenek Moyang dapat turun ke bumi dengan menurunkan pemberian berkah atau sebaliknya.

Sistem animisme ini mulai terhapus sekitar tahun 1820 sejak Agama Islam masuk ke Mandailing yang dibawa oleh Kaum Padri dari Minangkabau. Ajaran yang dibawa langsung oleh Kaum Padri ini adalah ajaran Agama Islam yang keras. Mereka tidak kompromi dengan masyarakat dan pemuka Adat Mandailing. Siapa saja yang tidak mau masuk ke Agama Islam akan dibunuh atau akan menjadi budak kepada Kaum Padri. Lama kelamaan Masyarakat Mandailing menerima agama islam, dan akhirnya agama islam menjadi berkembang di seluruh daerah Mandailing. Setalah Masyarakat Mandailing memeluk Agama Islam, membawa pengaruh terhadap upacara-upacara animisme. Karena Agama Islam melarang setiap kaumnya berhubungan dengan roh-roh yang dipuja pada upacara ritual tersebut, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Sekitar tahun 1839 Agama Kristen mulai masuk ke daerah Mandailing yang dibawa oleh para Pendeta-Pendeta. Masyarakat Mandailing tidak banyak yang menganut Agama Kristen dikarenakan telah terlebih dahulu menganut agama islam sehingga yang menganut Agama Kristen sangat sedikit, dan kebanyakan yang menganut Agama Kristen adalah orang – orang pendatang dari luar daerah Mandailing yang menetap di Mandailing.

2.1.3 Bahasa

sebagai media komunikasi diantara sesama Etnis Mandailing. Menurut H. Pandapotan Nasution,SH (2005 hal 14-15). Dalam bukunya mengungkapkan dengan sesuai pemakainya Bahasa mandailing terdiri dari 5 tingkatan, yaitu : - Bahasa adat (bahasa pada waktu upacara adat)

- Bahasa andung (bahasa waktu bersedih) - Bahasa parkapur (bahasa ketika dihutan) - Bahasa na biaso (bahasa sehari - hari)

- Bahasa bura (bahasa waktu marah atau kasar)

Pertuturan Bahasa Mandailing masih dipergunakan pada saat tertentu, misalnya dalam Upacara Peradatan, Arisan, Perkumpulan Keluarga, atau Perkumpulan Keluarga lainnya.

2.1.4 Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandailing

Patik adalah peraturan adat yang tidak boleh dilanggar , jika dilanggar akan

dihukum, sebagaiman patik sebagai peraturan yang dipakai untuk pedoman agar semua kegiatan dalam kehidupan dapat menciptakan kasih sayang , atau tidak menimbulkan pertentangan atau pergesekan kepada masyarakat. Ugari adalah kebiasaan yang diangkat seperti peraturan. Jadi adat

kebiasaan yang diadatkan dari suatu daerah tidak merusak adat.

Uhum adalah sanksi hokum terhadap perlanggaran atas peraturan seperti patik, ugari, dan hapantunon. Uhum atau sanksi pelanggaran itu bertingkattingkat mulai dari teguran, denda, pasung, diusir dari kampong, dan kepada hukuman mati.

Hapantunon adalah salah satu adat istiadat yang bertujuan memperhalus hubungan manusia atau dengan manusia yang lain. Hapantunon memberikan kepada Masyarakat maupun Keluarga yang mempelajari etika pergaulan ataupun etika dalam bergaul sehari-hari atau dalam ikatan keluarga didalam pertuturon.

Adat istiadat Markaoum Marsisolkot ini belakang hari dikatakan orang juga sebagai Dalihan Na Tolu . Dalihan artinya batu tungku, dan na tolu artinya yang tiga, maksudnya ketiga batu ini menjujung satu wadah atau satu adat. Yakni tiga unsur kelompok yang berbeda menjujung satu wadah Adat Mandailing, yang terdiri dari Kahanggi, Anak Boru, dan Mora.

sapangupaan (kakek bersaudara kandung), dan sakahanggi (orang – rang satu marga dalam satu kampung).

- Anak Boru adalah tempat pemberian anak – anak gadis dari kelompok kita tadi. Atau kelompok kerabat yang menerima anak gadis dari pihak Mora. Dan biasanya pihak keluarga anak boru hormat kepada pihak moranya. - Mora adalah kelompok saudara – saudara dari istri – istri dari pihak kita

atau tempat pengambilan anak – anak gadis dalam perkawinan.

Dari hasil keputusan musyawarah dari ketiga kelompok inilah atau dari pihak kahanggi, Anak Boru, dan Mora terciptanya adat Mandailing yang dikatakan adat Markoum Marsisolkot. Apa bila salah satu kelompok diantaranya tidak diikut sertakan, maka upacara Adat Mandailing yang berdasarkan adat istiadat Markoum Marsisolkot tidak tercipta, atau dengan perkataan lain dibatalkan sama sekali. Di Mandailing menganut Marga yang diturunkan melalui dari Marga Ayah atau disebut dengan patrilineal. Orang – orang yang atau garis keturunan Patrilineal ini di daerah Mandailing dikelompokan menjadi marga yang dimaksud sama dengan clan. Adapun marga yang terdapat di Mandailing yaitu (a) Nasution, (b) Lubis, (c) Pulungan, (d) Rangkuti, (e) Batu Bara, (f) Dulae, (g) Matondang, (h) Parinduri, (i) Hasibuan. Marga Lubis dan Nasution merupakan marga yang paling banyak jumlah warganya di Daerah Mandailing.

keluarga maupun di masyarakat. Orang-orang yang semarga dianggap bersaudara atau satu keturunan yang disebut Markahanggi.

Sistim kekerabatan lain yang luas dari marga juga terdapat pada Masyarakat Mandailing. Sistim kekerabatan ini didasari oleh adanya suatu ikatan darah dan ikatan perkawinan antara anggota kelompok marga yang ada pada masyarakat. Ikatan darah dan perkawinan inilah yang melahirkan sistim sosial yang dilandasi dengan hubungan kekerabatan yang dinamakan dalihan na tolu.

2.1.5 Kesenian

Pra Islam pemujaan itu selalu menggunakan seorang perantara yang dinamakan si baso. Sedangkan bunyi – bunyian suci diperkirakan adalah ensambel gondang maupun gordang. Dan pemain musik yang ahli pada masa itu dinamakan datu peruning-uningan atau datu pargondang. Dikarenakan mereka belajar bermain musik bukan dari manusia, melainkan dari begu. Yang secara khusus pula begu memberikan irama-irama gondang kepada datu paruning – uningan. Dan setelah masuk dan berkembangnya Agama Islam di daerah Mandailing, penggunaan musik yang ditujukan kepada roh nenek moyang tidak dibenarkan untuk ditampilkan, karena hal itu sangat bertentangan dengan ajaran Agama Islam. misalnya tradisi mengandung (meratap dihadapan jenazah) yang dilakukan pada upacara adat siluluton (duka cita).

Secara khusus masyarakat Mandailing menggunakan istilah ende untuk menyebutkan segala jenis nyanyian atau seni vocal yang terdapat pada masyarakat tersebut. Walaupun pada tiap nyanyian yang dibawakan oleh masyarakat yang mempunyai fungsi berbeda-beda seperti contoh diatas.

Adapun jenis alat musik di masyarakat Mandailing yang sumber bunyinya dari udara yang disebut dengan aerofon yaitu, sebagai berikut:

(a) tulila, merupakan alat musik tiup yang digunakan oleh para anak-anak muda untuk memikat anak gadis yang dilakukan pada malam hari. Sang pemuda mendatangi rumah si gadis untuk berdialog secara berbisik dari dibali dinding tentang rasa cinta antara keduanya.

(b) uyup-uyup, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari batang padi. Digunakan oleh para pemuda sebagai hiburan di sawah-sawah, dan tidak jarang pula untuk menarik perhatian oleh para gadis-gadis.

(c) ole-ole atau olang-olang yang merupakan alat musik tiup ini terdapat lilitan daun kelapa yang berbentuk corong dan berfungsi untuk memperbesar suara.

(d) suling, yang terbuat dari bambu dan digunakan untuk hiburan

(e) sordam. Merupakan alat musik bambu. Alat musik ini kegunaannya sama dengan suling yang dilakukan ditempat bernaungan seperti di bawah – bawah pohon.

(f) Sarune, merupakan alat musik yang terbuat dari bambu.

Jenis alat musik membranofon yang sumber bunyi berasal dari kulit atau membran yaitu sebagai berikut:

sama dan kegunaan gondang dua atau gondang boru ini digunakan pada upacara adat siriaon (suka cita) misalnya perkawinan yang berfungsi untuk mejemput pengantin perempuan, dan upacara silluluton (duka cita) misalnya upacara kematian.

(b) gordang tano, gordang tanoh ini terbuat dari tanah yang dikorek kemudian ditutup dengan papan dan dibuat tiang penyangga yang fungsinya untuk mengikat rotan. Rotan inilah yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Gordang tano digunakan uttuk menurunnkan hujan, tetapi pada saat sekarang sudah sulit untuk ditemui.

(c) gordang sambilan, ensambel ini terdiri dari sembilan buah gordang yang bentuknya panjang dan besar dengan ukuran yang berbeda – beda. Dan nama - nama gordang ini tidak sama di wilayah madailing seperti di daerah pakantan, huta pungkut, dan tamiang. untuk sepasang gordang yang paling besar di daerah Pakantan disebut : jangat (1,2), hudong-kudong (3,4),

panduai (5,6), patolu (7,8) dan enek-enek (9), sedangkan di daerah

Hutapungkut dan Tamiang disebut jangat yang dibagi dalam tiga bagian

yaitu (1) jangat siangkaan, (2) jangat silitonga , dan (3) jangat sianggian,

(4,5) pangaloi, (6,7) paniga, (8) hudong-kudong, (9) teke-teke

(Hutapungkut), eneng-eneng (Tamiang). Gordang sambilan terbuat dari

pohon ingul tetapi pada saat sekarang tidak jarang memakai batang pohon

kelapa di karenakan pohon ingul sulit ditemukan. Untuk membrannya

yaitu kulit lembu yang diikat dengan rotan yang besarnya jari kelingking

orang dewasa dan cara memainkannya dipukul dengan sepasang batang

kayu. Gordang sambilan digunakan didalam upacara siriaon (suka cita)

dan peresmian – peresmian. (d) gordang lima, dipergunakan lima buah

gordang yang memiliki ukuran dan nama yang berbeda – beda. Ukuran

yang terbesar bernama jangat. Kemudian ukuran selanjutnya hudong

kudong, ukuran yang ketiga dinamaka padua, yang keempat adalah patolu,

dan yang terkecil adalah enek-enek. Gordang lima digunakan pada zaman

dahulu untuk memohon kepada roh nenek moyang mereka. Alat musik

mandailing lainnya yang bersifat kordofon yaitu gondang bulu, dalam sub

klasifikasi ziter tabung dan mempunyai dawai yang bersifat Idiokordik.

Gondang Bulu digunakan untuk menghibur dan mengiringi anak–anak

gadis berlatih tarian tor – tor.

Jenis kesenian alat musik Mandailing yang sumber bunyinya berasal

dari dirinya sendiri (idiofhon) terdiri dari yaitu (a) tali sasayak, (b) ogung

jantan(lebih kecil dari ogung boru ), (c) ogung betina atau ogung boru, (d)

doal, (e) momongan yang terdiri dari (1) pamulusi, (2) panduai, dan (3)

panolongi. Yang sebenanya tor – tor menurut aslinya bukanlah tarian tetapi

sebagai pelengkap gondang berdasarkan kepada falsafah adat. Tor – tor yang

dilakukan dengan gerakan tertentu mempunyai ciri khas, makna, dan tujuan

tertentu.

2.1.6 Organisasi Masyarakat Mandailing di Kota Medan

Masyarakat Mandailing yang berdomisili di kota Medan memiliki

organisasi atau perkumpulan. Dalam penelitian ini organisasi masyarakat yang

menjadi gambaran mengenai masyarakat Mandailing di Kota Medan terdapat

pada beberapa organisasi masyarakat yang didasarkan oleh pekumpulan marga

penelitian ini, karena organisasi masyarakat merupakan perkumpulan bagi

masyarakat Mandailing yang berdomisili di Kota Medan, HIKMA (Himpunan

Keluarga Besar Mandailing) di Kota Medan memiliki beberapa perwakilan,

yaitu: Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Sumatera Utara dan Dewan

Pengurus Cabang (DPC) terdapat di Jln. Letda Sutjono – Medan. IKANAS

(Ikatan Marga Nasution) organisasi masyarakat yang didasarkan pada marga

Nasution, organisasi ini tidak saja beranggotakan marga Nasution melainkan

juga menerima marga lainnya sesuai dengan kontribusi yang diberikan pada

organisasi.

Organisasi lainnya pada umumnya organisasi masyarakat ini berbasiskan

kepada garis keturuan yang didasarkan pada marga ataupun tempat asal (daerah

Mandailing).

2.1.7 Sistem Pencaharian Masyarakat Mandailing di Kota Medan

Umumnya mata pencaharian masyarakat mandailing di mandailing adalah

bertani (mandailing godang) dan berkebun (mandailing julu). Sementara

masyarakat mandailing yang sudah berdomisili di Kota Medan, sisitem mata

pencaharian yang mereka kerjakan adalah kebanyakan pegawai negeri maupun

swasta ataupun sebagai pejabat-pejabat lainnya. Selain itu, ada juga pekerjaan

yang dikerjakan masyakat mandailing sebagai pedagang, pemain musik, atau

pekerjaan lainnya seperti supir angkot, becak dan pengusaha itu semua yang

mereka kerjakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarga

2.2Pengertian Biografi

Biografi berasal dari kata bios (bahasa Yunani) yang artinya hidup, dan

graphien yang berarti tulis. Biografi secara bahasa bisa diartikan sebagai

sebuah tulisan tentang kehidupan seseorang, secara sederhana dapat dikatakan

sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi seringkali bercerita

mengenai seorang tokoh sejarah, namun tak jarang juga tentang orang yang

masih hidup. Biografi biasanya ditulis secara kronologis. Beberapa periode

waktu tersebut dapat dikelompokkan berdasar tema-tema utama tertentu

(misalnya “masa-masa awal yang susah” atau “ambisi dan pencapaian”).

Walau begitu, beberapa yang lain berfokus pada topik-topik atau pencapaian

tertentu. Biografi juga menulis dan menganalisa serta menerangkan

kejadian-kejadian dalam hidup seseorang.

Biografi dapat berbentuk beberapa baris kalimat saja, namun juga dapat berupa lebih dari satu buku. Perbedaanya adalah, biografi singkat hanya memaparkan tentang fakta-fakta dari kehidupan seseorang dan peran pentingnya sementara biografi yang panjang meliputi, informasi-informasi penting namun dikisahkan dengan lebih mendetail dan tentunya dituliskan dengan gaya bercerita yang baik.

yang menarik untuk disimak oleh pembacanya, namun biasanya biografi hanya berfokus pada orang-orang yang terkenal saja. Banyak biografi yang ditulis secara kronologis atau memiliki suatu alur tertentu, misalnya memulai dengan menceritakan masa anak-anak sampai masa dewasa seseorang, namun ada juga beberapa biografi yang lebih berfokus pada suatu topic-topik pencapaian terntentu.

Biografi memerlukan bahan-bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama dapat berupa benda-benda seperti surat-surat, buku harian, atau kliping Koran. Sedangkan bahan-bahan pendukung biasanya berupa biografi lain, buku-buku referensi atau sejarah yang memaparkan peranan subyek biografi itu. Beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam menulis sebuah biografi antara lain: (a) Pilih seseorang yang menarik perhatian anda; (b) Temukan fakta-fakta utama mengenai kehidupan orang tersebut; (c) Mulailah dengan ensiklopedia dan catatan waktu.

lebih baik jika orang tersebut hidup ataupun tidak hidup, bagaimana, dan mengapa demikian. Lakukan juga penelitian lebih lanjut dengan bahan-bahan dari studi perpustakaan atau internet untuk membantu penulis dalam menjawab serta menulis biografi orang tersebut dan supaya tulisan si peneliti dapat dipertanggungjawabkan, lengkap dan menarik. Terjemahan Ary (2007) dari situs: (www.infoplease.com/ homework/wsbiography.html).

2.3Alasan Dipilihnya Ridwan Aman Nasution

Dalam tulisan ini, penulis memilih Ridwan Aman Nasution sebagai objek penelitian, dikarenakan beliau mampu memainkan dan membuat alat musik tradisional Mandailing, selain itu alas an penulis memilih beliau diantaranya adalah:

a) Seusia beliau saat ini, masih dia yang dapat memainkan sarune dengan sangat baik (hasil wawancara Irwansyah Harahap);

b) Pengalaman beliau dalam bermain musik Mandailing dimulai pada saat dia masih kecil yang didapatnya dari orang tuanya sendiri yang merupakan pemusik Mandailing pada zaman itu.

2.4Biografi Ridwan Aman Nasution

Biografi Ridwan Aman Nasution yang akan dideskripsikan dalam tulisan ini, mencakup aspek-aspek: latar belakang keluarga, pendidikan beliau, kehidupan sebagai pemusik, dan kehidupan sebagai pembuat alat musik khususnya mengenai sarune buatan beliau tersebut. Semua uraian dibawah ini penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Ridwan Aman Nasution, juga dari beberapa keluarga dan kerabat beliau.

2.4.1 Latar Belakang Keluarga

2.4.2 Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan terakhir bapak Ridwan Aman Nasution adalah hanya tamatan SD. Bapak Ridwan SD di tempat kelahirannya yaitu Pekantan. Beliau tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan kekurangan biaya. Sehingga setelah tamat SD, beliau mengikuti ayahnya dalam bertani dan bermain musik. (wawancara penulis dengan Bapak Ridwan Aman Nasution 15 Juni 2015).

2.4.3 Berumah Tangga

Bapak Ridwan menikah tahun 1987 dengan istrinya Rosmati Lubis, dari pernikahan mereka lahirlah satu orang putra dan dua orang putrid, yaitu: 1. Hardiansyah Nasution (20 tahun tamat SMA)

2. Umi Arpa Nasution ( 18 tahun tamat SMA) 3. Dina Rahmadani (14 tahun SMP kelas 3)

(wawancara penulis dengan Bapak Ridwan Aman Nasution 15 Juni 2015).

2.4.4 Bapak Ridwan Aman Nasution Sebagai Pembuat Alat Musik

Berawal dari pengalaman hidup pada masa anak-anak tersebutlah yang terus dikembangkan dan menjadi bekal bagi beliau untuk memulai karir beliau sebagai pembuat instrumen musik tradisional Mandailing. . Hingga kini, beliau masih tetap membuat alat musik Mandailing khususnya Sarune Mandailing di Medan.

2.4.5 Bapak Ridwan Aman Nasution Sebagai Pemusik Tradisional

Mandailing

Seperti yang telah diterangkan di sub bab sebelumnya, tidak hanya pembuat alat musik tradisional Mandailing saja, beliau juga mahir dalam memainkan alat musik tradisional Mandailing tersebut. Telah banyak tempat yang dijalani beliau dalam hal bermain musik Mandailing.

BAB III

KAJIAN ORGANOLOGI SARUNE MANDAILING

3.1Klasifikasi Sarune

Pada klasifikasi sarune ini, penulis mengacu kepada teori Curt Sachs dan Erich Von Hornbostel. Sistem penggolongan alat musik Sahcs dan Hornbostel berdasarkan pada sumber penggetar utama dari bunyi yang dihasilkan oleh sebuah alat musik. Selanjutnya Sahcs-Hornbostel menggolongkan berbagai alat musik atas empat golongan besar, yaitu:

a. Kordofon, di mana penggetar utama penghasil bunyi adalah dawai yang direngangkan. Contoh adalah gitar dan biola.

b. Aerofon, di mana penggetar utama penghasil bunyi adalah udara. Sebagai contoh adalah suling, terompet, atau saksofon.

c. Membranofon, di mana pengetar utama penghasil bunyi adalah membrane atau kulit. Contoh adalah gendang dan drum.

d. Idiofon, di mana penggetar utama bunyi adalah badan atau tubuh dari alat musik itu sendiri. Contoh adalah gong, symbal, atau alat perkusi.

Dari sistem pengelompokan yang mereka lakukan, selanjutnya Sachs dan Hornbostel menggolongkan lagi alat musik aerofon menjadi lebih terperinci berdasarkan karakteristik bentuknya yakni: Blown Flute, End Blown Flute, Side Blown Flute, Rim Blown Flute, Wistle Flute, Nose Flute.

a. Single reed aerophone, yaitu aerofon yang memiliki reed (lidah) tunggal. Reed berfungsi untuk menghasilkan suara dengan cara ditiup. Reed pada sarune ini terbuat dari bambu.

b. Oboe/shawn

Dengan memperhatikan bagan di atas maka penulis memberikan gambaran klasifikasi sarune yang dilihat berdasarkan karakter alat musik tersebut dengan tinjauan aspek organologisnya. Dari bagan tersebut sehingga tampak jelas klasifikasi secara kompleks dengan dilihat dari sisi organologi sesuai bahan kajian utama penulis baik itu dilihat dari bahan baku, cara memainkan, dan teknik memainkannya.

3.2Konstruksi Sarune

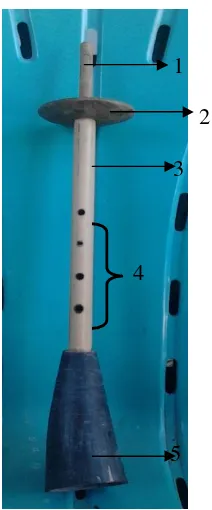

Untuk membahas bagian konstruksi ini, penulis mengacu pada sarune buatan Ridwan Aman Nasution. Instrument ini memiliki bagian-bagian yang mempunyai fungsi masing-masing, antara lain sebagai berikut

1 2 3

4

5

Keterangan:

1. Anak Sarune adalah bagian yang digunakan untuk menghasilkan suara sarune 2. Takar ni harambir adalah bagian yang berfungsi sebagai penyanggah bibir

dengan sarune dan juga agar induk sarune tidak pecah

3. Induk sarune adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat lubang nada 4. Lubang nada, sarune Mandailing memiliki 4 lubang nada

5. Tanduk ni horba adalah bagian yang berfungsi sebagai resonator

3.3 Ukuran Bagian-bagian Sarune

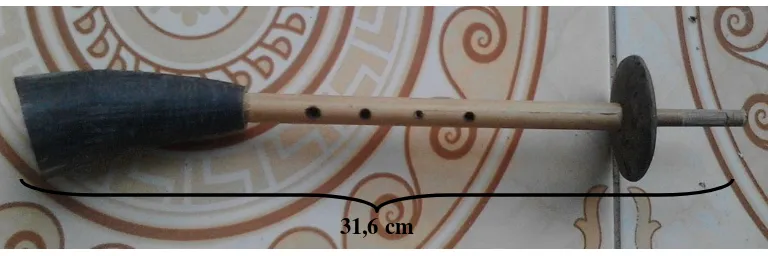

Beliau mengatakan sarune Mandailing umumnya tidak memiliki standar ukuran yang tetap. Ukuran sarune tergantung pada pembuatnya. Selain itu faktor utama penentu ukuran sarune adalah diameter dan panjang bambu yang tersedia. Menurut penjelasan beliau, ukuran sarune sesuai panjang jengkal si pembuat sarune tersebut. Ukuran dan bagian-bagian sarune yang penulis paparkan berikut ini adalah sesuai dengan ukuran sarune buatan Bapak Ridwan Aman Nasution.

31,6 cm

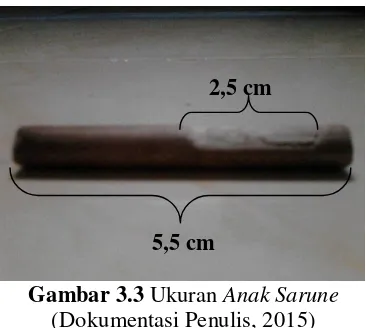

3.3.1 Anak Sarune

2,5 cm

5,5 cm

Gambar 3.3 Ukuran Anak Sarune (Dokumentasi Penulis, 2015)

Pada bagian anak sarune ini tidak memiliki ukuran tetap,tetapi setiap ukuran anak sarune tidak berbeda jauh dengan anak sarune lainnya. Ukuran anak sarune secara keseluruhan memiliki panjang 5,5 cm sedangkan panjang reed (lidah) adalah 2,5 cm.

3.3.2 Takar ni harambir

5 cm 1,2 cm

Gambar 3.4 Ukuran takar ni harambir (Dokumentasi Penulis, 2015)

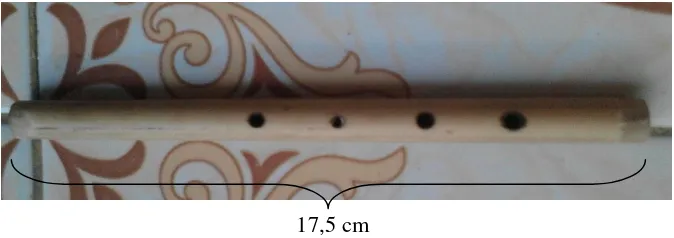

3.3.3 Induk sarune

17,5 cm

Gambar 3.5 Ukuran Induk Sarune (Dokumentasi Penulis, 2015)

Panjang induk sarune 17, 5 cm. Panjang sarune biasanya disesuaikan jengkal si pembuat sarune yang pada saat ini diukur dengan jengkal tangan Bapak Ridwan.

3.3.4 Lubang nada

1 2 3 4

2,2 cm 2,2 cm 2,2 cm Gambar 3.6 Ukuran lubang nada

(Dokumentasi Penulis, 2015)

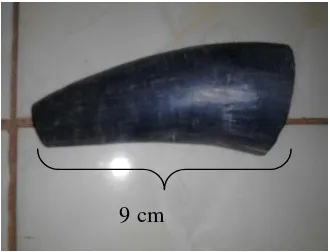

3.3.5 Tanduk ni horbo

9 cm

Gambar 3.7 Ukuran tanduk ni horbo (Dokumentasi Penulis, 2015) Ukuran panjang sarune ini memiliki panjang 9 cm

3.4 Teknik Pembuatan Sarune

Untuk pembuatan sarune ini, beliau seluruhnya melakukan dengan cara buatan tangan (hand made), meskipun saat ini perkembangan teknologi yang semakin maju seperti menggunakan beberapa peralatan mesin untuk membantu meringankan dalam proses pembuatannya agar lebih cepat dan efesien dalam waktu pengerjaannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai bahan bahan, peralatan, dan teknik pembuatan gambus tersebut.

3.4.1 Bahan Baku yang Digunakan

3.4.1.1Bahan Pembuatan Induk dan Anak Sarune

digunakan sebagai bahan dasar membuat anak dan induk sarune, jenis bambu yang digunakan adalah bambu sorik nasi 5dan bambu sorik batu6.

Gambar 3.8 Bambu

(www.google.com)

3.4.1.2Bahan Pembuatan Takar ni Harambir

Gambar 3.9 Batok Kelapa (Dokumentasi Penulis, 2015)

Batok kelapa yang digunakan sebaiknya batok kelapa yang terendam selama 2 bulan atau lebih agar batok kelapa tersebut tidak mudah pecah bila dibentuk sesuai ukuran dan juga warna batok kelapa tersebut menjadi hitam sehingga memperindah tampilan sarune nantinya.

5

Bambu sorik nasi adalah jenis bambu yang kecil dan tipisyang dijadikan sebagai anak sarune

6

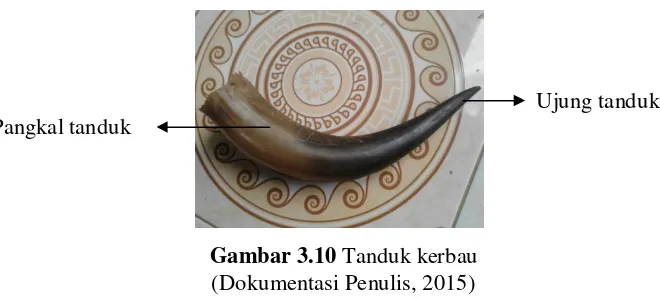

3.4.1.3Bahan Pembuatan Tanduk ni Horbo

Ujung tanduk Pangkal tanduk

Gambar 3.10 Tanduk kerbau (Dokumentasi Penulis, 2015)

Dalam pemilihan tanduk kerbau, tanduk kerbau yang bagus sebaiknya berasal dari kerbau jantan, karena kerbau jantan memiliki tanduk yang lurus dibandingkan tannduk kerbau betina.

3.4.2 Bahan Tambahan

3.4.2.1Batu Kemenyan

Gambar 3.11 Batu Kemenyan (Dokumentasi Penulis, 2015)

menggunakan batu kemenyan karena batu kemenyan jika dibakar akan meleleh dan setelah dingin akan kembali keras seperti semula.

3.5 Peralatan yang Digunakan

3.5.1 Gergaji

Gambar 3.11 Gergaji (Dokumentasi Penulis, 2015)

Gergaji ini digunakan untuk memotong bagian-bagian sarune yang sudah dibentuk.

3.5.2 Parang

Gambar 3.12 Parang (Dokumentasi Penulis, 2015)

3.5.3 Pisau

Gambar 3.13 Pisau (Dokumentasi Penulis, 2015)

Pisau digunakan untuk mengikis bambu agar sesuai pola yang dibentuk.

3.5.4 Amplas

Gambar 3.14 Amplas (Dokumentasi Penulis, 2015)

permukaan bendatersebut. Amplas atau kertas pasir dipakai pada tahap kerja halus pada pembuatan sarune.

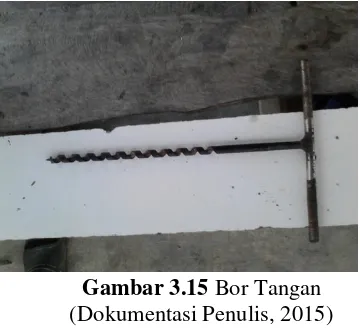

3.5.5 Bor Tangan

Gambar 3.15 Bor Tangan (Dokumentasi Penulis, 2015)

Bor tangan berfungsi untuk memperbesar lubang yang kecil pada tanduk kerbau.

3.5.6 Pahat

Gambar 3.16 Pahat (Dokumentasi Penulis, 2015)

3.5.7 Besi

Gambar 3.17 Besi (Dokumentasi Penulis, 2015)

Besi digunakan untuk melubangi bambu untuk membentuk lubang nada

3.5.8 Penggaris

Gambar 3.17 Penggaris (Dokumentasi Penulis, 2015)

Untuk mengukur bagian bagian sarune sehingga sesuai dengan kerangkanya, maka digunakan penggaris. Penggaris yang digunakan adalah berukuran 30 cm.

3.6 Proses Pembuatan

memiliki tahapan yang harus diikuti untuk mencapai hasil pembuatan yang maksimal.

Tabel 1:

Tahap Pengerjaan Dalam Pembuatan Sarune

No. TAHAPAN PENGERJAAN BAGIAN PENGERJAAN

1 Tahap I

Induk sarune dan lubang nada

Pemilihan bambu Pembentukan dan pemotongan pola

Tahap akhir induk sarune

2 Tahap II

Takar ni harambir

Pemilihan batok kelapa Pembentukan dan

pemotongan pola

Tahap akhir batok kelapa

3 Tahap III Tanduk ni horbo

Pemilihan Tanduk kerbau Pembentukan dan

4 Tahap IV Anak sarune

Pemilihan bambu Pembentukan dan pemotongan pola

Tahap akhir anak sarune

3.6.1 Tahap Pertama

3.6.1.1Pemilihan bambu

Bambu yang dipilih beliau yang akan dijadikan induk sarune adalah bambu yang matang. Diameter lubang bambu yang dipilih beliau tidak terlalu besar.

Gambar 3.27 Pemilihan induk sarune (Dokumentasi Penulis, 2015) 3.6.1.2Pembentukan dan Pemotongan Pola

Pada bagian ini pembentukan dan pemotongan pola yang dimaksud adalah menentukan titik yang akan dijadikan lubang nada. Untuk membuat lubang nada yang pertama dilakukan adalah dengan mengkur panjang diameter bambu bagian luar. Untuk menentukan lubang pertama yaitu panjang lingkaran bambu kemudian dikali dua

3.6.1.3Tahap Akhir Induk Sarune

Setelah membentuk pola pada lubang nada. Selanjutnya adalah proses melubangi lubang dengan cara memanaskan besi. Setelah besi panas selanjutnya melubangi lubang nada yang telah ditandai tadi dengan besi tersebut.

Gambar Membuat lubang nada dengan besi panas (dokumentasi penulis, 2015)

3.6.2 Tahap Kedua

3.6.2.1Pemilihan Batok Kelapa

Tahap selanjutnya adalah membuat takar ni harambir, batok kelapa yang dipilih adalah batok kelapa yang sudah lama terendam air. Beliau mengatakan batok kelapa yang terendam air memiliki kandungan air yang banyak sehingga dalam pengerjaannnya nantinya batok kelapa tersebut tidak mudah pecah.

3.6.2.2Pembentukan dan Pemotongan Pola

Selanjutnya bagian tengah batok kelapa tersebut di lubangi dengan menggunakan pisau. Ukuran diameter lubang tengah batok tersebut disesuaikan dengan diameter induk sarune yang telah ada.

Gambar 3.24 Pemecahan batok kelapa (Dokumentasi Penulis, 2015)

Gambar 3.25 Melubangi batok kelapa (Dokumentasi Penulis, 2015)

3.6.2.3Tahap Akhir Batok Kelapa

Gambar 3.26 Pengamplasan batok kelapa (Dokumentasi Penulis, 2015)

3.6.3 Tahap Ketiga

3.6.3.1 Pemilihan Tanduk Kerbau

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanduk kerbau yang bagus adalah tanduk kerbau jantan. Beliau mengatakan tanduk kerbau jantan berbentuk agak lurus dibandingkan tanduk kerbau betina. Mengenai tanduk kerbau, biasanya beliau memesan kepada seseorang atau bisa saja dia akan datang langsung ke rumah pemotongan. Menurut beliau tanduk kerbau bisa ditemukan di rumah-rumah potong hewan tapi tak jarang juga tanduk tersebut tidak ada disebabkan biasanya tanduk tersebut sudah ada yang memesan duluan.

3.6.3.2 Pembentukan Dan Pemotongan Pola

Gambar 3.18 Pemotongan pangkal tanduk (Dokumentasi Penulis, 2015)

Setelah tanduk bagian pangkal telah terpotong, langkah selanjutnya adalah memotong bagian ujung tanduk tersebut. Sebelum memotong, sebaiknya memperhatikan bagian ujung tanduk yang memiliki lubang agar lebih mudah untuk memperbesar lubang tanduk nanti sehingga induk sarune dapat masuk ke ujung tanduk tersebut.

Gambar 3.19 Pemotongan ujung tanduk (Dokumentasi Penulis, 2015)

Setelah itu, lubang yang kecil pada tanduk di bor agar memperbesar lubang sehingga induk sarune dapat masuk ke dalam lubang tersebut.

Gambar 3.21 Pengeboran tanduk (Dokumentasi Penulis, 2015)

3.6.3.3 Pengikisan Tanduk

Langkah selanjutnya adalah pengikisan tanduk, pengikisan dilakukan agar berat tanduk tersebut berkurang sehingga seimbang dengan induk sarune, sehingga induk sarune tidak mudah pecah.

Gambar 3.22 Pengikisan tanduk (Dokumentasi Penulis, 2015) 3.6.3.4 Tahap Akhir Tanduk

Gambar 3.23 Perendaman tanduk (Dokumentasi Penulis, 2015)

3.6.4 Tahap Keempat

3.6.4.1Pemilihan bambu

Bambu yang dipilih beliau yang akan dijadikan anak sarune adalah bambu yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Ini supaya bambu yang akan menjadi anak sarune tersebut mudah untuk dikikis dan tidak mudah patah saat dikikis. Diameter lubang bambu yang dipilih beliau lebih kecil dari induk sarune.

3.6.4.2Pembentukan dan Pemotongan Pola

Tahap selanjutnya yaitu membuat lidah pada anak sarune. Tahap pertama dalam membuat lidah tersebut yaitu mengikis bambu tersebut. Pengikisan dilakukan dengan cara berlawanan arah dengan bagian atas anak sarune.

3.6.4.3Tahap Akhir Anak Sarune

Setelah lidah pada anak sarune, tahap terakhir adalah dengan memotong bambu yang dijadikan anak sarune sesuai dengan kengininan. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Untuk meninggikan bunyi anak sarune agar lebih nyaring lakukan penipisan pada lidah anak sarune.

BAB IV

TEKNIK MEMAINKAN DAN FUNGSI MUSIK

SARUNE MANDAILING PADA MASYARAKAT MANDAILING

Pada bab ini, penulis mendiskusikan kajian dari sarune. Penulis akan membahas posisi memainkan, teknik memainkan, penyajian sarune, perawatan sarune, nada yang dihasilkan, fungsi musik sarune, nilai ekonomi pada alat musik sarune.

4.1.Posisi Tubuh dalam Memainkan Sarune

Tidak ada aturan khusus yang mengatur posisi pemain ketika memainkan sarune Mandailing tersebut namun lebih tepatnya tergantung kenyamanan si pemain.. Tapi sarune ini bisa dimainkan dengan cara duduk ataupun berdiri.

4.2. Teknik Memainkan Sarune

4.3. Penyajian Sarune Yang Baik

Menurut Bapak Ridwan Aman Nasution, permainan sarune yang baik tidak hanya kemampuan si pemain sarune dan penghafalan lagu, tetapi penghayatan ataupun naluri musical si pemain sarune juga sangat penting. Apabila perasaan si pemain membawakan lagu dengan penghayatan, maka semakin sempurnalah rasa yang dituangkan dalam lagu tersebut. Faktor instrument sarune yang digunakan cukup berpengaruh dalam penyajian permainan, semakin baik kualitas instrument sarune yang digunakan, maka faktor tersebut sangat mendukung dalam permainan sarune yang baik.

4.4. Perawatan Sarune

Agar sarune dapat bertahan lama dan awet, di perlukan proses perawatan yang baik terhadap instrument ini. Untuk menyimpan sarune yang baik terlebih dahulu membuka seluruh bagian-bagian sarune, mulai dari tanduk ni horbo, induk sarune, takar ni harambir, dan anak sarune agar mudah menyimpannya. Perawatan sarune yang baik adalah dengan menyimpan pada tempat yang kering dan dibungkus dengan kain, begitu juga pada anak sarune tersebut harus disimpan di tempat yang kering karena berpengaruh pada kualitas suara yang dihasilkan apabila anak sarune lembab.

4.5. Nada Yang Dihasilkan Sarune

Pada tulisan ini penulis akan menggambarkan tentang teknik permainan dengan

menggunakan Tablature. Tulisan ini akan menjelaskan tentang tablature pada alat

musik sarune. Tablature pada alat musik sarune: 4 lubang pada sarune

Tablature dapat menggambarkan suatu prilaku tentang nada pada alat musik,

sehingga dapat diketahui bagaimana nada-nada yang dihasikan alat musik tersebut,

bagian lubang nada yang terbuka dan tertutup seperti nada-nada yang terdapat pada

alat musik sarune.

Keterangan :

Lubang terbuka Lubang tertutup

Panjang bambu 17,5 cm Diameter bambu 1 cm

4.6.Wilayah Nada

Wilayah nada adalah jangkauan nada dari nada terendah sampai nada tertinggi.untuk mengetahui nada-nada yang dihasilkan sarune buatan beliau ini, penulis akan menyertakan materi lagu yang hasilnya dapat dilihat dalam bentuk

(visual) berikut. Lagu yang dimaksud adalah repetoar lagu Sabe-sabe. Alasan penulis memilih lagu ini adalah karena lagu ini adalah lagu yang sering dimainkan untuk tujuan pengiring tarian. Lagu ini biasa dimainkan dengan tempo cepat dan diiringi ensambel gordang sambilan. Berikut adalah hasil transkripsi lagu Sabe-sabe yang ditranskrip oleh Penulis dan Mario. Lagu ini dimainkan pada sarune oleh Ridwan Aman Nasution, di rumahnya 10 Juli 2015 yang lalu, menggunakan sarune buatannya sendiri.

4.7. Fungsi Musik Sarune

Dalam menuliskan fungsi sarune, maka penulis mengacu pada teori Alan P.Merriam, yaitu: “...use then refers to the situation in which is employed in human action:function concern the reason for its employment and particulary the brodaderpurpose which is serves...” (1964:210).

Dari kalimat di atas, dapat diartikan bahwa use (penggunaan) menitik beratkan pada masalah situasi atau cara yang bagaimana musik itu digunakan, sedangkan function (fungsi) yang menitik beratkan pada alasan penggunaan atau menyangkut tujuan pemakain musik itu mampu memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Penulis juga menuliskan beberapa fungsi sarune sebagai tujuan dan akibat yang timbul dari penggunaan yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditelusuri melalui fungsi-fungsi antara lain sebagai berikut.

Menurut Allan P. Merriam (1964:219-226) fungsi music dapat dibagikan dalam 10 kategori yaitu :

4. Fungsi Komunikasi 5. Fungsi Perlambangan 6. Fungsi Reaksi Jasmani

7. Fungsi yang berkaitan dengan reaksi social

8. Fungsi pengesahan lembaga sosial dan upacara keagamaan 9. Fungsi kesinambungan budaya

10.Fungsi Pengintegrasian masyarakat

4.7.1 Fungsi Pengungkapan Emosional

Musik mempunyai daya yang besar sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa atau emosi (misalnya rasa sedih, rindu, bangga, tenang, rasa kagum pada dunia hasil ciptaan Tuhan) bagi para pendengarnya (Merriam, 1964:223). Reaksi tersebut dapat berupa ekspresi langsung seperti menyanyi mengikuti lagu yang dimainkan atau mendengarkan secara tenang dan seksama tanpa banyak pengungkapan suasana hati yang terlihat secara langsung. Dalam penyajian sarune dapat dimainkan secara ensambel maupun secara tunggal. Dalam pengungkapan emosional surdam puntung dimainkan secara tunggal. Pemainan sarune dapat merasakan sesuatu perasaan di dalam dirinya, sebab pemain sarune seolah-olah ikut masuk ke dalam melodi yang dimainkannya tersebut. Sehingga dalam hal ini musik dapat ditunjukkan untuk mewujudkan kehidupan emosional.

disagreement, preparation, ullfilrnent, excitation, sudden change etc. Music is a presentation of symbol of emotional life (Budd, 1985:109).

Dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Budd yang melihat sisi kemasyarakatan yang dibangun dari emosional manusianya dengan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itu energi musical yang dihasilkan dari hasil permainan sarune ini memberikan pengaruh terhadap sisi penghayatan oleh si penyaji dan si penikmat seni.

4.7.2 Fungsi Hiburan

Pada setiap masyarakat di dunia, musik berfungsi sebagai alat hiburan karena musik dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan kepuasan tertentu kepada yang mendengar (Merriam 1964:224). Ketika sarune dimainkan dipadang rumput maupun dipersawahan maka orang yang mendengarkan alunan tersebut dapat menimbulkan suatu efek menghibur dan dapat menghilangkan rasa lelah bagi yang mendengarkan alunan sarune tersebut. sarune juga memiliki fungsi hiburan ketika alat tersebut dimainkan dapat menghibur orang-orang yang berada di sekitarnya.

Dengan melihat musik yang dimainkan dalam bentuk upacara akan menghasilkan sebuah pertunjukan seni yang bersifat keduniawian tanpa ada unsur spiritual yang terdapat di dalamnya.

4.7.3 Fungsi Kesinambungan Budaya