TINJAUAN PUSTAKA

Kondisi Umum Lokasi

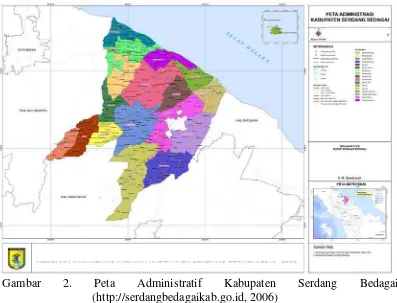

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan satu diantara beberapa kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 3o01’2,5’’- 3o46’33” Lintang Utara, 98o44’22” – 99o19’01” Bujur Timur. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari wilayah dataran tinggi dan dataran rendah di antaranya 5 kecamatan merupakan kawasan pesisir yakni: Kecamatan Pantai Cer min, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, dan Kecamatan Bandar Khalifah (http://serdangbedagaikab.go.id, 2006).

Definisi Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh pasang surut dan intrusi air laut. Sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan, seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Sedangkan menurut kesepakatan bersama dunia internasional, pantai diartikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, apabila ditinjau dari garis pantai maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas sejajar garis pantai (longshore), dan batas tegak lurus pantai (crossshore) (Supriharyono, 2000).

Menurut UU No.. 27 tahun 2007, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir dan laut merupakan tatanan ekosistem yang memiliki hubungan sangat erat dengan daerah lahan atas (upland) baik melalui aliran air sungai, air permukaan (run off) maupun air tanah (ground water), dan dengan aktivitas manusia. Keterkaitan tersebut menyebabkan terbentuknya kompleksitas dan kerentanan di wilayah pesisir. Secara konseptual, hubungan tersebut dapat digambarkan dalam keterkaitan antara lingkungan darat (bumi), lingkungan laut, dan aktivitas manusia (Asti, 2009).

Menurut Syah (2010), wilayah pesisir dan lautan merupakan daerah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan. Sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok yaitu:

1. Sumber daya dapat pulih (renewable resources) meliputi hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, sumberdaya perikanan laut dan bahan-bahan bioaktif.

2. Sumberdaya tidak dapat pulih (nonrenewable resources) meliputi minyak bumi dan gas alam serta seluruh mineral dan geologi.

3. Jasa-jasa lingkungan, meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi (seperti: Ocean Thermal Energy Conversion, energi dari gelombang laut dan energi pasang surut), sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Pengelolaan wilayah peisir secara terpadu (Integrated Coastal Zone

Management/ICZM) merupakan sebuah wawasan baru dengan cakupan yang luas,

Menurut Dahuri, dkk (2010), pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosisitem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu

(integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini keterpaduan (integration) mengandung 3 dimensi : sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.

Pengelolaan wilayah pesisir adalah pengelolaan yang bersifat komprehensif, sehingga paling tidak menuntut tiga pendekatan: (1) perhatian yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai sumber daya alam yang unik; (2) optimalisasi pemanfaatan serbaneka dari ekosistem pesisir serta seluruh sumber daya alam didalamnya dengan mengintegrasikan segenap informasi ekologi, sosial-budaya dan ekonomi; dan (3) peningkatan pendekatan interdisipliner dan koordinasi antar sektor-sektor dan antar pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah pesisir yang kompleks. Melalui ketiga pendekatan diatas, diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dapat memberikan hasil yang nyata sesuai dengan tujuan pengelolaan itu sendiri, antara lain: kualitas lingkungan hidup pesisir beserta sumberdaya alam di dalamnya; dan membaiknya kondisi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat pesisir (Nezon, dkk., 2011).

pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial (Pramudiya, 2008).

Hirarki Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir

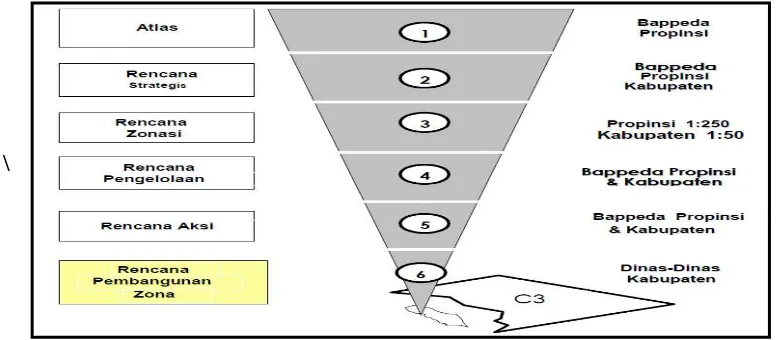

Menurut UU No. 1 Tahun 2014 pasal 7 ayat 1 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , terdiri atas:

a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;

b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;

c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan

d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

\

Gambar 3. Hirarki Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Suparno, 2008)

Menurut Tajerin (2009), selain pendekatan sektoral diperlukan juga pendekatan ekonomi politik untuk mengetahui gambaran pembangunan yang akan diterapkan disebuah kawasan. Hal ini dikarenakan masalah pembangunan pasti melibatkan pemerintah dan para pengusaha. Perbedaannya hanya terletak pada seberapa jauh dan dengan cara bagaimana. Untuk masalah tersebut, paling tidak terdapat dua aliran utama, yaitu yang ingin mempertahankan sejauh mungkin keterbatasan peranan pemerintah dan menyerahkan perkembangan pada masyarakat sendiri, dan yang lain menghendaki peranan cukup aktif dari pemerintah dalam melakukan intervensi yang efektif guna mengatur perekonomian demi kepentingan umum.

Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir

kegiatan-kegiatan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, kelembagaan, kegiatan ekonomi-sosial lainya (Adisasmita, 2006).

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir saat ini masih didominasi oleh kegiatan penangkapan ikan, sedangkan kegiatan ekonomi lainnya, seperti ekowisata pesisir dan laut belum berkembang dengan baik. Selain itu, kegiatan penangkapan ikan masih dilakukan dalam skala kecil, dengan produksi yang belum memadai di satu sisi, dan biaya produksi atau operasional yang tinggi di sisi lain. Semua hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir (Tuwo, 2011).

Rumah tangga nelayan memiliki ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan laut (common property) sebagai faktor produksi, jam kerja harus mengikuti kondisi oseanografis (melaut hanya rata-rata sekitar 20 hari dalam satu bulan, sisanya relatif menganggur). Demikian juga pekerjaan menangkap ikan adalah pekerjaan yang penuh resiko, sehingga pekerjaan ini umumnya dikerjakan oleh lelaki. Hal ini mengandung arti bahwa keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya sering diidentikkan dengan masyarakat miskin (Wasak, 2012).

Menurut Stanis (2005), dilihat dari perspektif antropologis, masyarakat pesisir nelayan berbeda dari masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan atau masyarakat di dataran tinggi. Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan berserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Permasalahan Pengelolaan Kawasan Pesisir

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan eksploitasi

sumberdaya alam secara besar-besaran, ekosistem wilayah pesisir mengalami

degradasi yang terus memburuk. Meningkatnya jumlah dan aktivitas ekonomi

penduduk juga menghasilkan limbah, mulai dari limbah domestik yang sederhana

hingga limbah imdustri yang kompleks dan beracun. Kenyataan tersebut

keanekaragaman hayati yang dimiliki. Dengan segala potensi dan manfaat yang

terkandung didalamnya pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilakukan dengan

memperhatikan asas keberlanjutan (Sari, 2010).

Menurut Adisasmita (2006), adapun beberapa permasalahan yang penting dihadapi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perairan laut :

a. Aspek Sosial

- Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan pesisir dan laut

- Masih rendahnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan diberdayakan dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan serta dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumberdaya kelautan.

b. Aspek Ekonomi

- Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perairan laut karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan, dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.

- Masih perlunya ditingkatkan secara lebih terpadu koordinasi dalam penyusunan dan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh instansi-instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan perairan laut.

c. Aspek Ekologi

terjadi banyak pengerusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun untuk kepentingan jangka pendek.

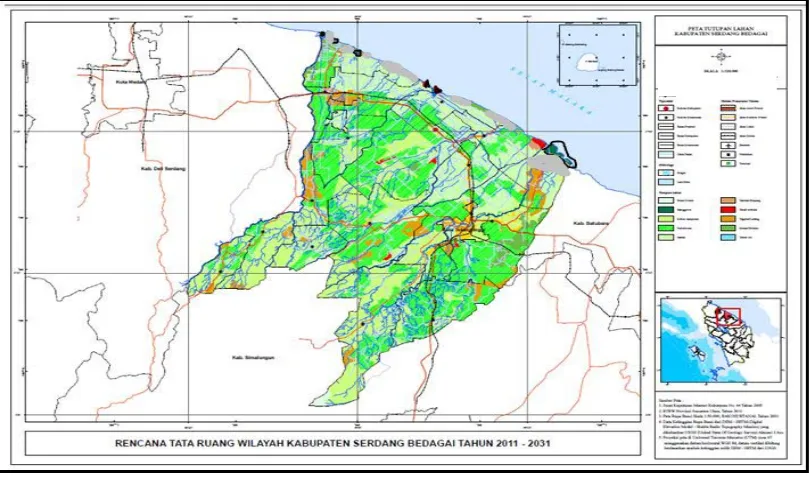

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (UU No.. 26 Tahun 2007).

Adapun azas yang tertera dalam pasal 2 dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Gambar 4. Peta Tutupan Lahan (Peraturan Kabupaten Serdang Bedagai No 12 Tahun 2013)