Hubungan Locus of Control dan Job Insecurity pada Pekerja Kontrak

Bank X di Solo

Pradita Artha Incentia dan Iman Sukhirman Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara locus of control dan job insecurity pada pekerja kontrak bank X di Solo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui skala sikap. Pengukuran locus of

control menggunakan alat ukur Internal-Powerful others-Chance Scale (Levenson, 1972) dan

pengukuran job insecurity menggunakan Job Insecurity Scale (Ashford, Lee & Bobko, 1989). Responden dalam penelitian ini berjumlah 121 orang pekerja kontrak yang berasal dari Bank X cabang Solo Slamet Riyadi. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara locus of control internal dengan job insecurity (r(22)= 0.135, p>0,05) dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara locus of control eksternal dengan job

insecurity (r(95)= -0.004, p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa kecenderungan locus of control pada pekerja kontrak bank X di Solo tidak memiliki hubungan dengan tingkat job insecurity yang dirasakan oleh pekerja kontrak bank X di Solo.

Kata kunci : Job Insecurity; Locus of Control; Pekerja Kontrak

This research was conducted to find the correlation between locus of control and job insecurity among temporary workers at Bank X in Solo. This research used quantitative approach by collecting data through attitude scale. Locus of control was measured by Internal-Powerful others-Chance Scale (Levenson, 1972) and job insecurity was measured by Job Insecurity Scale (Ashford, Lee & Bobko, 1989). The participants of this research are 121 temporary workers at Bank X from Solo Slamet Riyadi branch. The result showed that internal locus of control is not correlated significantly with job insecurity (r(22)= 0.135,

p>0,05) and external locus of control is not correlated significantly with job insecurity (r(95)= -0.004, p>0,05). This result indicated that the disposition of locus of control is not

correlated with job insecurity among temporary workers at Bank X in Solo.

Keywords : Job Insecurity; Locus of Control; Temporary Workers Pendahuluan

Adanya perubahan kehidupan kerja memaksa perusahaan untuk membuat strategi berupa peningkatan pendapatan perusahaan atau penurunan biaya produksi perusahaan (Cascio, dalam Sverke, Hellgren, & Näswall, 2006) dengan cara menurunkan biaya untuk pekerja sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan (Sverke & Hellgren, 2002). Salah satu bentuk kebijakan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kedua strategi tersebut dan mungkin dilakukan perusahaan adalah penggunaan pekerja kontrak. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 mengenai perlindungan tenaga kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100 Tahun 2004, pekerja kontrak adalah pekerja yang terikat perjanjian kerja dengan

perusahaan untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Salah satu sektor usaha di Indonesia yang menggunakan pekerja kontrak adalah perbankan.

Penggunaan pekerja kontrak dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah pekerja dapat memiliki pengalaman kerja yang banyak dan beragam karena mereka dapat berpindah-pindah posisi, jabatan atau tempat kerja dalam waktu yang singkat sesuai dengan masa kerja mereka. Namun, pekerja juga dapat merasakan dampak negatif yaitu timbulnya job insecurity. Job insecurity adalah ketidakberdayaan untuk mempertahankan kelanjutan kerja karena ancaman dari situasi pekerjaan (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984).

Job insecurity merupakan fenomena individual dan subjektif, dimana perbedaan

individu akan memengaruhi pengalaman job insecurity dan reaksi individual terhadapnya. Salah satu perbedaan individual yang diduga dapat memengaruhi job insecurity adalah locus

of control (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Ashford, dkk, 1989). Locus of control

didefinisikan sebagai disposisi untuk mempersepsikan sebuah penguatan (reinforcements) yang diperoleh sebagai hasil dari usaha sendiri atau dari faktor-faktor yang berada di luar kendali seseorang (Rotter, 1966). Terdapat dua kecenderungan locus of control, yaitu locus of

control internal dan locus of control eksternal. Individu dengan locus of control internal

cenderung untuk menerima setiap kejadian atau peristiwa dalam hidupnya dikendalikan oleh dirinya sendiri, sedangkan individu dengan locus of control eksternal cenderung menerima setiap kejadian atau peristiwa dalam hidupnya dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya.

Greenhalgh dan Rosenblatt (1984) juga menyatakan bahwa locus of control berkaitan dengan “ketidakberdayaan” yang merupakan salah satu dimensi dalam job insecurity. Ketika seorang individu merasa bahwa dirinya tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk mengatasi ancaman-ancaman dalam lingkungan kerja maka ia akan merasakan job insecurity yang lebih tinggi, daripada individu yang percaya bahwa ia dapat mengendalikan ancaman tersebut dengan kekuatan yang dimiliki. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa individu yang merasakan ketidakberdayaan adalah individu dengan locus of

control eksternal, sedangkan individu yang percaya bahwa dirinya memiliki kekuatan yang

cukup untuk mengendalikan ancaman adalah individu dengan locus of control internal. Hal ini menunjukkan bahwa locus of control berkaitan dengan job insecurity, dimana individu dengan locus of control eksternal akan memiliki job insecurity yang lebih tinggi daripada individu dengan locus of control internal. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian sebelumnya, yang juga menyatakan bahwa individu dengan kecenderungan locus of control

eksternal mengalami job insecurity lebih tinggi daripada individu dengan kecenderungan

locus of control internal (Ashford, dkk; Kinnunen, dkk; Sverke, dkk, dalam Sverke, dkk,

2006).

Penelitian serupa ternyata belum ditemui di Indonesia. Penelitian mengenai job

insecurity memang sudah mulai banyak dilakukan di Indonesia, tapi penelitian tersebut lebih

memfokuskan pada hubungan antara job insecurity dengan dampak yang dirasakan dari job

insecurity. Selain itu, belum ditemukan pula penelitian mengenai job insecurity dan locus of control yang memfokuskan pada pekerja kontrak yang berada di bank. Oleh karena itu,

penelitian ini kemudian hadir untuk melihat hubungan antara job insecurity dan locus of

control pada pekerja kontrak bank di Indonesia. Selain itu, dengan mengetahui hubungan

antara locus of control dan job insecurity, fenomena job insecurity juga dapat dikurangi dengan melakukan intervensi pada locus of control, misalnya dengan melakukan pelatihan secara berkelompok (Diamond & Shapiro, 1973). Melalui pelatihan tersebut, locus of control eksternal pekerja dapat berubah menjadi locus of control internal dan pada akhirnya akan berpengaruh pada turunnya tingkat job insecurity yang dirasakan pekerja.

Penelitian ini akan dilakukan pada pekerja kontrak Bank X di Solo. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada wawancara informal dengan beberapa pekerja kontrak di tempat tersebut yang mulai merasakan keresahan dan kecemasan karena sistem kerja kontrak yang mereka jalani. Selain itu, wawancara informal dengan beberapa pekerja tetap Bank X di Solo juga menyatakan bahwa pekerja kontrak di tempat kerja mereka sering mengeluhkan keberlangsungan pekerjaan mereka yang tidak dapat diprediksi. Peneliti juga ingin melihat apakah latar belakang budaya Indonesia dan Jawa pada responden penelitian ini akan memengaruhi hasil penelitian serta memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tinjauan Teoritis Job Insecurity

Greenhalgh dan Rosenblatt (1984) mendefinisikan job insecurity sebagai

“Perceived powerlessness to maintain desired continuity in a threatened job situation.”

Dari definisi tersebut, job insecurity diartikan sebagai ketidakberdayaan untuk mempertahankan kelanjutan kerja karena ancaman dari situasi pekerjaan. Ancaman yang timbul dari situasi pekerjaan terdiri dari dua hal, yaitu hilangnya seluruh pekerjaan dan hilangnya beberapa aspek dari pekerjaan, seperti kesempatan untuk promosi dan memperoleh

kenaikan gaji. Selain itu, Greenhalgh dan Rosenblatt (1984) juga mengenalkan istilah ketidakberdayaan sebagai elemen penting dalam job insecurity. Ketidakberdayaan adalah perasaan tidak berdaya dan tidak mampu yang dialami individu dalam melawan ancaman-ancaman dari situasi pekerjaan.

Ashford, Lee dan Bobko (1989) kemudian mengembangkan definisi tersebut menjadi lima dimensi yang membentuk job insecurity. Dimensi yang pertama adalah ancaman dari beragam aspek pekerjaan meliputi kesempatan untuk promosi, kebebasan untuk menentukan jadwal kerja, memperoleh kenaikan gaji, pengawasan, dll. Dimensi kedua adalah tingkat pentingnya aspek pekerjaan yang dianggap terancam, yang mengukur seberapa penting aspek-aspek pekerjaan yang dianggap terancam. Dimensi ketiga adalah ancaman dari keseluruhan pekerjaan yaitu beragam peristiwa yang dapat berpengaruh secara negatif pada keseluruhan pekerjaan, seperti dipecat dan diberhentikan untuk sementara waktu. Dimensi keempat adalah tingkat pentingnya ancaman dari keseluruhan pekerjaan, yang mengukur seberapa penting peristiwa-peristiwa yang berpengaruh secara negatif terhadap keseluruhan pekerjaan. Terakhir, adalah dimensi ketidakberdayaan yaitu ketidakmampuan individu untuk melawan ancaman dari aspek pekerjaan dan ancaman dari keseluruhan pekerjaan

Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan beberapa faktor yang dapat memengaruhi job insecurity. Pertama, adanya perubahan besar dalam organisasi yaitu merger,

downsizing, reorganisasi, dan munculnya teknologi baru (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984)

yang menyebabkan nasib pekerja di masa depan menjadi tidak aman serta tidak tentu. Kedua, faktor demografis yang meliputi usia, gender, status pernikahan, dan pendidikan. Ketiga, ketidakjelasan peran yang berkaitan dengan kurangnya informasi yang dimiliki pekerja mengenai tuntutan dan prosedur pekerjaan (Katz & Kahn, dalam Ashford, dkk, 1989). Keempat, status pekerjaan dimana pekerja kontrak atau pekerja part-time akan merasakan job

insecurity lebih besar dibandingkan pekerja tetap atau pekerja full-time (Sverke, dkk, 2006).

Kelima, adanya perbedaan individual yaitu locus of control (Ashford, dkk, 1989), self-esteem (Hartley, dalam Sverke, dkk, 2006) dan negative affectivity (Sverke, Hellgren, Näswall, Chirumbolo, De Witte & Goslinga dalam De Witte, 2005).

Locus of Control

Rotter (1966) mendefinisikan locus of control sebagai

“The disposition to perceive one's reinforcements as contingent on one's own efforts or on factors beyond one's control.”

Definisi tersebut berarti bahwa locus of control adalah disposisi untuk mempersepsikan sebuah penguatan (reinforcements) yang diperoleh sebagai hasil dari usaha sendiri atau dari faktor-faktor yang berada di luar kendali seseorang. Ketika sebuah penguatan dipersepsikan seseorang sebagai hasil dari keberuntungan, kesempatan, nasib, atau kekuatan lain yang lebih besar di sekelilingnya, maka hal tersebut adalah external control. Namun, apabila seseorang mempersepsikan sebuah penguatan merupakan hasil dari usaha, perilaku, atau karakteristik permanen yang ia miliki, maka hal tersebut adalah internal control.

Terdapat dua tipe locus of control, yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal. Seorang individu dapat dikatakan memiliki kecenderungan locus of control internal apabila ia percaya bahwa setiap setiap kejadian atau peristiwa dalam hidupnya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Sementara itu, seorang individu dikatakan memiliki kecenderungan locus

of control eksternal jika individu tersebut percaya bahwa setiap kejadian atau peristiwa dalam

hidupnya dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya, misalnya takdir, kesempatan, keberuntungan, dan orang lain yang lebih berkuasa (Hurrel & Murphy, dalam Cooper & Payne, 1991).

Robinson dan Shaver (1973) menyatakan ada dua faktor yang memengaruhi kecenderungan locus of control pada individu. Faktor yang pertama adalah episodic

antecedent yaitu kejadian-kejadian yang bermakna cukup penting bagi seorang individu dan

terjadi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kematian orang yang disayangi, kecelakaan, kerusuhan, gempa bumi atau bencana lain yang terjadi secara beruntun. Faktor yang kedua adalah acumulatif antecedent yaitu faktor-faktor yang bersifat terus-menerus ada dan dapat memengaruhi perkembangan kecenderungan locus of control. Faktor ini terdiri dari diskriminasi sosial; ketidakmampuan yang berkepanjangan seperti kebutaan, kelumpuhan, dan ketulian, yang menyebabkan seseorang pasrah karena merasa tidak berdaya; dan pola asuh orang tua. Beberapa penelitian kemudian menemukan faktor-faktor lain yang memengaruhi locus of control, yaitu usia (Lachman, 1983; Siegler & Gatz, 1985), pendidikan (Wolfle & Robertshaw, 1982), perubahan status (Harvey, 1971), dan budaya (Cheng, Cheung, Chio & Chan, 2013; Wrightson & Wardle, 1997; Iyengar & Lepper, 1999).

Hubungan Locus of Control dan Job Insecurity

Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa job insecurity berhubungan dengan

locus of control, dimana individu dengan kecenderungan locus of control eksternal

mengalami job insecurity lebih tinggi daripada individu dengan kecenderungan locus of

ini dapat terjadi karena job insecurity merupakan sebuah fenomena subjektif dan individual, sehingga perbedaan individu berperan di dalamnya. Salah satu perbedaan individu yang diduga berperan adalah locus of control.

Locus of control berperan dalam pembentukan persepsi timbulnya job insecurity

terhadap lingkungan kerjanya. Individu dengan kencenderungan locus of control internal cenderung untuk mempersepsikan situasi di sekitarnya sebagai sesuatu yang kurang penting, sementara individu dengan kencenderungan locus of control eksternal cenderung untuk lebih mudah merasa terancam dengan situasi di lingkungannya (Ashford, dkk, 1989). Oleh karena itu, individu dengan locus of control eksternal akan lebih merasa terancam dengan situasi kerja dan memiliki tingkat job insecurity yang lebih tinggi daripada individu dengan locus of

control internal.

Selain itu, dimensi ketidakberdayaan dalam job insecurity juga berkaitan dengan kontrol yang dimiliki seorang pekerja terhadap lingkungan pekerjaannya (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Pekerja yang merasa bahwa dirinya mampu mengontrol setiap kejadian yang terjadi dalam lingkungan kerjanya termasuk dalam individu dengan kecenderungan

locus of control internal. Sebaliknya, pekerja yang merasa bahwa dirinya tidak mampu

mengontrol segala kejadian dalam lingkungan kerjanya dan merasa bahwa orang lain atau faktor keberuntungan yang mengontrol, termasuk dalam individu dengan kecenderungan

locus of control eksternal. Individu dengan kecenderungan locus of control eksternal inilah

yang berpotensi mengalami job insecurity lebih tinggi daripada individu dengan dengan kecenderungan locus of control internal.

Metode Penelitian

Variabel pertama penelitian ini job insecurity dan variabel kedua adalah locus of

control. Karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah pekerja kontrak di Bank X cabang

Solo Slamet Riyadi, berusia 20-65 tahun, dan memiliki pengalaman kerja minimal selama 3 bulan. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2013 di 22 kantor unit dan 11 kantor teras yang termasuk dalam wilayah kerja Bank X cabang Solo Slamet Riyadi.

Hipotesis Penelitian

Ha = Terdapat hubungan yang signifikan antara locus of control dengan job insecurity

pada pekerja kontrak bank X di Solo

H0 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara locus of control dengan job insecurity pada pekerja kontrak bank X di Solo

Alat Ukur

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur yaitu i) Job Insecurity Scale (JIS) yang dikembangkan oleh Ashford, dkk (1989) dan sudah diadaptasi oleh peneliti dengan reliabilitas koefisien alpha sebesar 0.832 dan validitas setiap itemnya lebih besar dari 0.20. Alat ukur ini terdiri dari 49 item dengan respon jawaban 6 point Likert Scale. ii) Internal-Powerful

others-Chance (IPC) scale yang dikembangkan oleh Levenson (1972) dan sudah diadaptasi oleh

peneliti dengan reliabilitas koefisien alpha 0.904 dan validitas setiap itemnya lebih besar dari 0.20. Alat ukur ini memiliki 24 item dengan respon jawaban 6 point Likert Scale.

Prosedur

Pengambilan data dilakukan satu kali pada bulan Mei 2013 di 22 kantor unit dan 11 kantor teras yang termasuk dalam wilayah kerja Bank X cabang Solo Slamet Riyadi dan menggunakan accidental sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 121 orang. Data penelitian kemudian diolah secara kuantitatif dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Science) statistics 16.0 for

windows. Metode pengolahan data yang digunakan adalah statistika deskriptif, pearson correlation, independent sample t-test, dan ANOVA (Analysis of Variance).

Hasil Penelitian

Dari 121 responden, rentang usia responden terdiri dari 21 tahun hingga 40 tahun dimana 57.1% responden berusia 21-25 tahun. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu 54.5% (n = 66). Responden juga sebagian besar merupakan lulusan sarjana (79.3%) dan menempati posisi kerja sebagai customer service (43.8%). Sebagian besar responden juga sudah bekerja selama 2-3 tahun (72.7%) dan belum menikah (66.9%).

Mayoritas responden penelitian ini memiliki kecenderungan locus of control eksternal (79%) dengan nilai mean sebesar 57.11 (SD = 11.93) dan nilai minimum 35 serta nilai maksimum sebesar 88. Sementara itu, responden penelitian yang memiliki kecenderungan

locus of control internal (21%) memiliki nilai mean sebesar 39,83 (SD = 4.37) dengan nilai

minimum 32 dan nilai maksimum sebesar 37. Nilai mean dari job insecurity pada penelitian ini adalah 3287.21 (SD = 1028.792), dengan nilai minimum sebesar 1532 dan nilai maksimum 5751. Sebagian besar responden penelitian ini memiliki tingkat job insecurity yang sedang (70.3%).

Hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai koefisien korelasi r antara locus of control internal dengan job insecurity sebesar 0.135 dengan level signifikansi 0.528, yang berarti

tidak signifikan pada level of significance 0.05. Korelasi antara locus of control eksternal dengan job insecurity diperoleh nilai koefisien korelasi r sebesar -0.004 dengan level signifikansi 0.966, yang juga berarti tidak signifikan pada level of significance 0.05. Dari kedua hasil yang telah didapatkan, kecenderungan locus of control internal dan kecenderungan locus of control eksternal sama-sama tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan job insecurity. Dengan adanya hasil tersebut, hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif dari penelitian ini ditolak, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang sinifikan antara locus of control dengan job insecurity pada pekerja kontrak bank X di Solo.

Untuk hasil korelasi antara kecenderungan locus of control internal dan eksternal dengan dimensi-dimensi job insecurity diperoleh hasil adanya hubungan yang signifikan antara locus of control internal dengan dimensi ancaman dari beragam aspek pekerjaan (r(22)= 0.601, p<0.01), dimensi tingkat pentingnya aspek pekerjaan yang dianggap terancam (r(22)= 0.421, p<0.05), dan dimensi ancaman dari keseluruhan pekerjaan (r(22)= 0.500, p<0.05). Selain itu, terdapat pula hubungan yang signifikan antara locus of control eksternal dengan dimensi ancaman dari keseluruhan pekerjaan pada job insecurity (r(95) = -0.229, p<0.05).

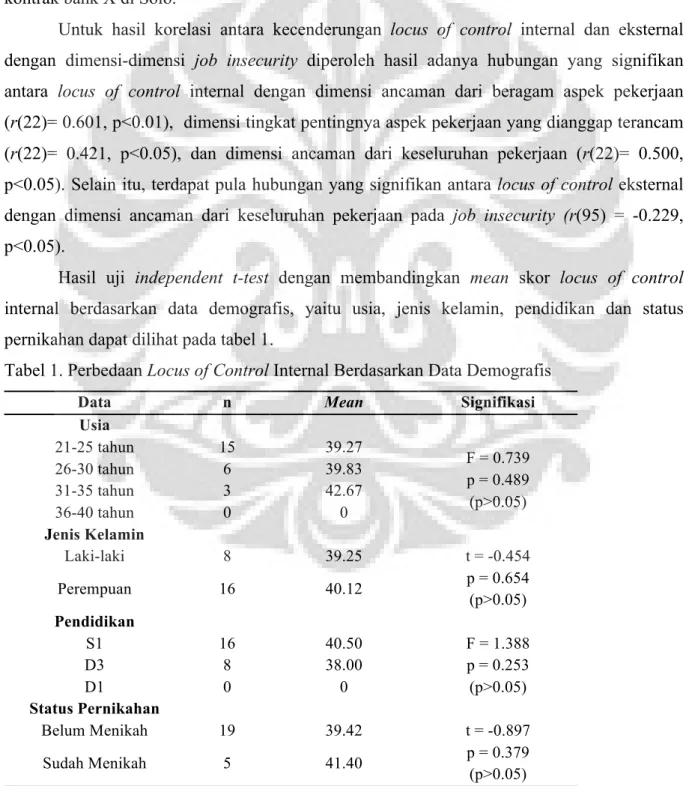

Hasil uji independent t-test dengan membandingkan mean skor locus of control internal berdasarkan data demografis, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan dan status pernikahan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Locus of Control Internal Berdasarkan Data Demografis

Data n Mean Signifikasi

Usia 21-25 tahun 15 39.27 F = 0.739 p = 0.489 (p>0.05) 26-30 tahun 6 39.83 31-35 tahun 3 42.67 36-40 tahun 0 0 Jenis Kelamin Laki-laki 8 39.25 t = -0.454 p = 0.654 (p>0.05) Perempuan 16 40.12 Pendidikan S1 16 40.50 F = 1.388 p = 0.253 (p>0.05) D3 8 38.00 D1 0 0 Status Pernikahan Belum Menikah 19 39.42 t = -0.897 p = 0.379 (p>0.05) Sudah Menikah 5 41.40

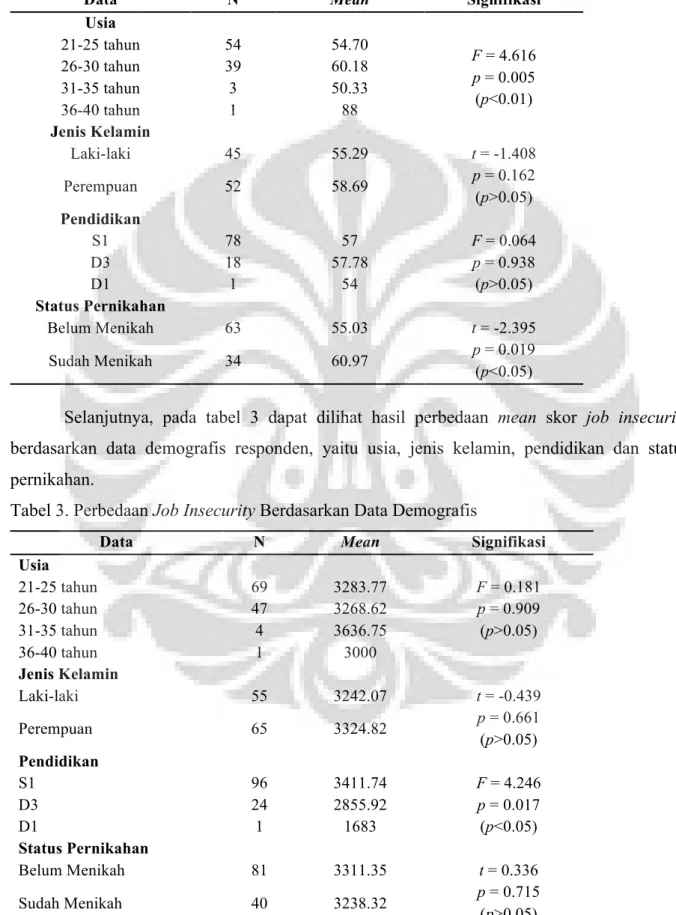

Kemudian, hasil perbedaan mean skor locus of control eksternal berdasarkan data demografis dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Locus of Control Eksternal Berdasarkan Data Demografis

Data N Mean Signifikasi

Usia 21-25 tahun 54 54.70 F = 4.616 p = 0.005 (p<0.01) 26-30 tahun 39 60.18 31-35 tahun 3 50.33 36-40 tahun 1 88 Jenis Kelamin Laki-laki 45 55.29 t = -1.408 p = 0.162 (p>0.05) Perempuan 52 58.69 Pendidikan S1 78 57 F = 0.064 p = 0.938 (p>0.05) D3 18 57.78 D1 1 54 Status Pernikahan Belum Menikah 63 55.03 t = -2.395 p = 0.019 (p<0.05) Sudah Menikah 34 60.97

Selanjutnya, pada tabel 3 dapat dilihat hasil perbedaan mean skor job insecurity berdasarkan data demografis responden, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan dan status pernikahan.

Tabel 3. Perbedaan Job Insecurity Berdasarkan Data Demografis

Data N Mean Signifikasi

Usia 21-25 tahun 69 3283.77 F = 0.181 p = 0.909 (p>0.05) 26-30 tahun 47 3268.62 31-35 tahun 4 3636.75 36-40 tahun 1 3000 Jenis Kelamin Laki-laki 55 3242.07 t = -0.439 p = 0.661 (p>0.05) Perempuan 65 3324.82 Pendidikan S1 96 3411.74 F = 4.246 p = 0.017 (p<0.05) D3 24 2855.92 D1 1 1683 Status Pernikahan Belum Menikah 81 3311.35 t = 0.336 p = 0.715 (p>0.05) Sudah Menikah 40 3238.32

Pembahasan

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya (Ashford, dkk; Kinnunen, dkk; Sverke, dkk, dalam Sverke, dkk, 2006), yang menemukan bahwa locus of

control berhubungan secara signifikan dengan job insecurity, dimana responden yang

memiliki kecenderungan locus of control eksternal merasakan job insecurity yang lebih tinggi daripada responden dengan kecenderungan locus of control internal. Hasil yang berbeda ini dapat disebabkan karena perbedaan responden penelitian. Responden pada penelitian sebelumnya berasal dari beragam profesi yang status kerjanya bersifat permanen. Sementara responden pada penelitian ini adalah pekerja kontrak di bank. Menurut Gallagher dan McLean Parks (2001), pekerja dengan status kerja kontrak biasanya sudah menyadari bahwa pekerjaan mereka memiliki batasan waktu tertentu semenjak memutuskan untuk menjalani pekerjaan mereka.

Peneliti menduga itulah yang terjadi pada responden penelitian ini. Mereka pada umumnya sudah mengetahui bahwa pekerjaan mereka tidak bersifat permanen, karena hal ini lazimnya sudah dijelaskan semenjak hubungan kerja mulai dijalankan. Selain itu, sistem kerja kontrak juga bukan hal baru di perbankan, karena sistem ini sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pekerja kontrak bank sudah mengetahui konsekuensi dari sistem kerja mereka dan mempersiapkan diri atas keberlangsungan pekerjaannya yang tidak tentu sehingga kemungkinan timbulnya job insecurity menjadi lebih kecil. Dugaan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa mayoritas responden memiliki skor job insecurity yang sedang. Akan tetapi, apabila dilihat lebih jauh berdasarkan batasan

mean skor, sekitar 55% responden memiliki skor job insecurity dibawah mean. Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki skor job insecurity yang rendah. Apabila dilihat berdasarkan data demografis, sebagian besar responden pada penelitian ini menempati posisi kerja sebagai customer service. Posisi ini sudah lama dikenal sebagai posisi yang memiliki sistem kerja tidak permanen. Pada awalnya, posisi ini memiliki sistem kerja kontrak berdasarkan selesainya target pekerjaan tertentu, kemudian mengalami perubahan dengan adanya sistem outsorcing dan semenjak tahun 2012 berubah menjadi sistem kerja kontrak berdasarkan waktu. Melihat hal ini, peneliti menduga bahwa sebagian besar responden penelitian yang memiliki posisi kerja sebagai customer service sudah mengetahui bahwa pekerjaan mereka nantinya tidak akan stabil. Akibatnya, kemungkinan timbulnya job insecurity menjadi lebih kecil karena sedari awal mereka sudah menyadari konsekuensi dari sistem kerja mereka dan mungkin sudah mempersiapkan diri atas ketidakstabilan pekerjaannya.

Selain itu, apabila melihat dari masa kerja responden, sebagian besar responden sudah bekerja selama dua hingga tiga tahun dan terdapat sebelas responden yang memiliki masa kerja sepanjang empat hingga lima tahun. Rentang masa kerja tersebut terbilang cukup panjang bagi pekerja kontrak, mengingat ketentuan dari Undang Undang No 13 tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 100 tahun 2004, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Peneliti menduga bahwa rentang masa kerja yang cukup panjang tersebut ikut memengaruhi hasil penelitian ini. Alasannya, job insecurity adalah kondisi ketidakberdayaan dan kekhawatiran yang dialami pekerja terhadap kelanjutan pekerjaannya karena adanya ancaman dan perubahan pada situasi kerja. Akan tetapi, data dari penelitian ini menyatakan bahwa ada pekerja kontrak yang selama lima tahun masih bekerja di sektor perbankan. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa selama lima tahun masa kerjanya, pekerja tersebut tidak mengalami ancaman atau perubahan di situasi kerjanya yaitu berupa kontrak yang habis atau alasan lainnya. Oleh karena itu, pekerja kontrak yang masa kerjanya panjang memiliki kemungkinan yang kecil untuk mengalami job insecurity karena selama masa kerjanya tersebut ia sudah merasa aman dan tidak khawatir dengan keberlanjutan pekerjaannya.

Selain itu, peneliti juga menduga bahwa job insecurity yang relatif kecil pada mayoritas responden penelitian ini dipengaruhi pula oleh faktor budaya. Mayoritas responden penelitian ini adalah masyarakat Jawa dan masyarakat Jawa memiliki nilai budaya yang berbeda dengan masyakat lainnya. Nilai budaya yang diduga berpengaruh adalah nilai narima

ing pandum, pandume sing kuasa Gusti Allah. Nilai ini berarti bahwa masyarakat Jawa

menerima semua hal yang telah diberikan Tuhan kepadanya, tanpa meminta lebih (Sutarto, 2006). Ketika responden penelitian ini mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja kontrak, ia menerima hal itu dan memilih untuk menjalani pekerjaannya dengan baik tanpa meminta atau berharap lebih, misalnya berharap mendapatkan status sebagai pekerja tetap. Oleh karena itu, meskipun pekerjaannya tidak stabil, ia tidak terlalu merasakan timbulnya job insecurity.

Peneliti kemudian melihat skor locus of control, dimana sebagian besar responden penelitian ini memiliki kecenderungan locus of control eksternal. Apabila merujuk pada penelitian sebelumnya, hasil ini seharusnya berhubungan dengan timbulnya job insecurity yang lebih besar pada pekerja. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini tidak menghasilkan temuan seperti itu. Kecenderungan locus of control memang bisa disebabkan oleh beragam hal, karena konsep locus of control sendiri hanya merupakan sebuah kecenderungan perilaku

seseorang dan banyak faktor yang memengaruhi perilaku seseorang dalam sebuah situasi (Phares, dalam London & Exner, 1978). Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan locus of control adalah budaya.

Menurut Markus dan Kitayama (dalam Cheng, dkk, 2013), terdapat perbedaan kecenderungan locus of control pada masyarakat Asia dan masyarakat Amerika serta Eropa karena adanya perbedaan budaya. Masyarakat Asia memiliki budaya kolektivisme yang menekankan adanya keterkaitan dengan orang lain sehingga setiap anggota masyarakatnya cenderung untuk melihat dirinya sendiri sebagai bagian yang utuh dan tidak dapat terpisah dari masyarakat. Akibatnya, individu dari masyarakat ini biasanya melihat faktor yang berada di luar dirinya sebagai pengaruh yang signifikan dalam hidupnya dan memiliki kecenderungan locus of control eksternal. Berbeda dengan masyarakat yang berada di negara-negara Amerika dan Eropa yang memiliki budaya individualisme, yang biasanya memandang dirinya sendiri sebagai seseorang yang unik, membatasi dirinya sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Hal ini kemudian memengaruhi mereka untuk cenderung melihat setiap kejadian yang terjadi dalam hidup mereka dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri dan memiliki kecenderungan locus of control internal.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyatakan hal serupa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wrightson & Wardle (1997), yang menemukan bahwa dibandingkan dengan masyarakat British Caucasian, masyarakat Asia cenderung untuk lebih percaya bahwa faktor eksternal, yaitu orang lain yang lebih berkuasa dan kebetulan, yang memegang peranan penting pada hidup mereka. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Iyengar dan Lepper (1999) menyatakan bahwa masyarakat dari budaya kolektivisme cenderung untuk lebih memercayai orang lain yang lebih berkuasa sebagai pemegang kontrol dalam hidup mereka.

Kemudian, apabila dilihat lebih lanjut, mayoritas responden penelitian ini adalah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa memiliki beberapa nilai yang mereka anut sepanjang hidupnya, salah satunya adalah nerima (menerima). Menurut Koentjaraningrat (1985), kebanyakan orang Jawa percaya bahwa hidup manusia di dunia ini sudah di atur alam semesta, sehingga tidak sedikit mereka yang bersikap nerima, yaitu menyerahkan diri kepada takdir. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa masyarakat Jawa percaya akan adanya kekuatan di luar dirinya yang memiliki pengaruh signifikan pada kehidupannya. Kepercayaan inilah yang memengaruhi kecenderungan locus of control mereka menjadi eksternal. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa terlepas dari responden penelitian ini memiliki job

lebih besar daripada memiliki kecenderungan locus of control internal karena adanya faktor budaya kolektivisme pada masyarakat Indonesia dan nilai nerima yang ada pada masyarakat Jawa.

Kemudian, peneliti menduga hasil penelitian yang berbeda dapat dipengaruhi pula oleh penggunaan alat ukur dalam penelitian ini. Untuk mengukur job insecurity, digunakan alat ukur JIS yang dikembangkan oleh Ashford, dkk (1989). Pada alat ukur ini, terdapat lima dimensi yang diukur. Dimensi ancaman dari beragam aspek pekerjaan dan dimensi tingkat pentingnya aspek pekerjaan yang dianggap terancam memiliki item-item yang relatif mirip. Akan tetapi, pilihan jawaban yang diberikan berbeda karena perbedaan hal yang diukur. Dimensi ancaman dari beragam aspek pekerjaan mengukur seberapa banyak aspek pekerjaan yang dianggap terancam oleh seorang individu. Sementara itu, dimensi tingkat pentingnya aspek pekerjaan yang dianggap terancam mengukur seberapa penting aspek-aspek pekerjaan yang dianggap terancam. Hal yang sama juga berlaku pada dimensi ancaman dari keseluruhan pekerjaan dan dimensi tingkat pentingnya ancaman dari keseluruhan pekerjaan.

Hal tersebut membuat pernyataan setiap item pada keempat dimensi tersebut hampir mirip dan hanya berbeda pada pilihan jawaban. Peneliti mengkhawatirkan adanya faktor kebingungan yang dirasakan oleh responden ketika mengerjakan alat ukur ini, karena adanya pengulangan pernyataan dengan pilihan jawaban yang berbeda. Ditambah dengan ketidakhadiran peneliti dalam mendampingi proses penelitian sehingga responden tidak dapat bertanya mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengkhawatirkan data yang akhirnya diolah tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh responden.

Selain itu, keputusan peneliti untuk menghapus delapan item pada uji coba alat ukur ini juga dikhawatirkan ikut berpengaruh pada hasil penelitian. Peneliti memutuskan untuk menghapus item nomor 1 pada dimensi ancaman dari beragam aspek pekerjaan dan dimensi tingkat pentingnya aspek pekerjaan yang dianggap terancam. Peneliti juga menghapus item nomor 3, 4, dan 5 pada dimensi ancaman dari keseluruhan pekerjaan serta dimensi tingkat pentingnya ancaman dari keseluruhan pekerjaan. Penghapusan item tersebut dikhawatirkan berpengaruh pada kesetaraan jumlah item pada alat ukur ini karena adanya perbedaan jumlah item pada setiap dimensi. Selain itu, dikhawatirkan penghapusan item juga menyebabkan beberapa indikator dalam tiap dimensi tidak dapat terwakilkan, sehingga total skor pada akhirnya tidak dapat merepresentasikan dengan baik job insecurity yang dirasakan oleh responden penelitian.

Selanjutnya, dalam penelitian ini digunakan IPC scale yang dikembangkan oleh Levenson (1972) untuk mengukur locus of control. Alat ukur ini akan menentukan

kecenderungan locus of control seseorang berdasarkan total skor dari setiap faktor. Apabila total skor faktor internal lebih besar daripada faktor eksternal, maka orang tersebut dikatakan memiliki kecenderungan locus of control internal dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, alat ukur ini tidak memberikan batasan yang jelas berapa besar selisih perbedaan skor tiap faktornya sehingga seseorang dapat dikatakan memiliki kecenderungan locus of control internal atau eksternal. Oleh karena itu, dikhawatirkan terdapat perbedaan antara individu yang memiliki selisih skor antar faktor yang kecil dan individu yang memiliki selisih skor antar faktor yang besar.

Selain itu, faktor eksternal diperoleh dari penjumlahan faktor powerful others dan

chance, sehingga faktor eksternal memiliki jumlah item yang lebih banyak daripada faktor

internal. Adanya perbedaan item ini dikhawatirkan berdampak pada total skor, yaitu total skor faktor eksternal akan selalu lebih besar daripada faktor internal. Meskipun skoring dari alat ukur ini telah dibuat sedemikian rupa sehingga tetap terdapat individu yang memiliki total skor faktor internal yang jauh lebih besar daripada faktor eksternal, tapi peneliti tetap mengkhawatirkan bahwa perbedaan item itulah yang memengaruhi mayoritas responden ini memiliki kecenderungan locus of control eksternal.

Berikutnya akan dibahas mengenai analisis tambahan yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari analisis tambahan yang diperoleh adalah adanya perbedaan locus of control eksternal yang signifikan pada usia, dimana responden dalam kelompok usia 36-40 tahun memiliki mean skor yang paling tinggi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siegler dan Gatz (dalam Lachman, 1986) yang menyatakan bahwa semakin bertambah usia seseorang maka kecenderungan locus of control internalnya akan semakin berkurang. Hal ini terjadi karena semakin bertambahnya usia seseorang, ia makin percaya akan adanya kekuatan di luar dirinya yang mengendalikan kehidupannya. Analisis tambahan juga menemukan adanya perbedaan locus of control eksternal yang signifikan pada status pernikahan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Harvey (1971) yang menyatakan bahwa lingkungan, pengalaman, situasi dan kondisi yang berbeda dapat menyebabkan perubahan dalam locus of control. Lingkungan, pengalaman, situasi dan kondisi seseorang yang sudah menikah dan belum menikah tentunya tidaklah sama. Oleh karena itu, perbedaan locus of

control kemudian muncul karena ada perbedaan hal-hal tersebut.

Sementara itu, dari analisis tambahan pada perbedaan locus of control internal berdasarkan data demografis, diperoleh hasil bahwa perbedaan locus of control internal tidak signifikan pada usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status pernikahan. Hasil ini kemungkinan disebabkan oleh proporsi jumlah yang tidak sebanding pada setiap kelompok responden.

Misalnya, pada data demografis berdasarkan usia. Pada kelompok usia 21-25 tahun terdapat 15 orang responden, tetapi pada kelompok usia 26-30 hanya terdapat enam orang responden dan kelompok usia 31-35 hanya terdiri dari tiga orang responden. Bahkan, tidak terdapat satu responden pun dalam kelompok usia 36-40. Oleh karena itu, untuk penjelasan mengenai perbedaan locus of control internal berdasarkan data demografis, sangat penting dilakukan studi lebih mendalam dengan proporsi jumlah yang seimbang pada setiap kelompok responden.

Kemudian, analisis tambahan dalam penelitian ini juga melihat perbedaan job

insecurity berdasarkan data demografis. Hasil yang diperoleh adalah terdapat perbedaan job insecurity yang signifikan berdasarkan pendidikan yang ditempuh oleh responden penelitian,

dimana responden yang menempuh pendidikan sarjana memiliki mean skor lebih tinggi daripada responden yang menempuh pendidikan D1 dan D3. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Fugate, Kinicki, dan Ashforth (dalam Sverke, dkk, 2006) yang menyatakan adanya perbedaan job insecurity berdasarkan pendidikan dimana pekerja dengan pendidikan yang lebih rendah akan merasakan job insecurity yang lebih tinggi. Tingkat job insecurity yang lebih tinggi ini disebabkan sedikitnya pilihan kerja yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki sehingga ia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada pekerjaan yang dimiliki saat ini. Hasil penelitian yang berbeda ini mungkin disebabkan proporsi jumlah yang tidak seimbang pada setiap pengelompokan pendidikan yang ditempuh responden. Oleh karena itu, untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam mengenai perbedaan job insecurity berdasarkan pendidikan, perlu dilakukan studi lebih mendalam berdasarkan data demografis dengan proporsi jumlah yang lebih seimbang pada setiap kelompok responden.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara locus of control dan job insecurity pada pekerja kontrak bank X di Solo. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan locus of control pada pekerja kontrak bank X di Solo tidak memiliki hubungan dengan tingkat job insecurity yang dirasakan oleh pekerja kontrak bank X di Solo.

Selanjutnya, analisis tambahan dalam penelitian ini juga menemukan adanya hubungan yang signifikan antara locus of control internal dengan dimensi ancaman dari beragam aspek pekerjaan, dimensi tingkat pentingnya aspek pekerjaan yang dianggap terancam, dan dimensi ancaman dari keseluruhan pekerjaan pada job insecurity. Selain itu,

terdapat pula hubungan yang signifikan antara locus of control eksternal dengan dimensi ancaman dari keseluruhan pekerjaan pada job insecurity.

Hasil perhitungan perbedaan mean skor locus of control internal menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status pernikahan. Sementara itu, perhitungan mean skor locus of control eksternal menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan berdasarkan usia dan status pernikahan serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. Kemudian, hasil perhitungan juga menunjukkan adanya perbedaan mean skor job insecurity yang signifikan berdasarkan pendidikan serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status pernikahan responden.

Saran

Saran Metodologis

1. Pemilihan sampel dilakukan di semua kantor cabang bank X yang berada di Solo agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisir. Selain itu, pengambilan data di semua kantor cabang juga perlu dilakukan untuk menambah jumlah responden penelitian sehingga hasil penelitian lebih representatif.

2. Berkaitan dengan metode pengambilan data sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mengontrol proses penelitian dan mendampingi responden dalam pengerjaan alat ukur. Hal ini perlu dilakukan agar responden memahami dengan baik semua item pada alat ukur tersebut serta dapat memberikan jawaban yang akurat dan sesuai dengan keadaan responden. Selain itu, proses penelitian yang terkontrol juga dapat memastikan bahwa semua item dalam skala sikap diisi dengan lengkap dan semua data dapat terolah. Perlu juga dilakukan metode wawancara dan observasi untuk memperkaya data dan menguatkan hasil penelitian.

3. Penggunaan alat ukur dalam penelitian selanjutnya perlu diperhatikan kembali. Peneliti perlu memastikan bahwa item-item dalam alat ukur dapat dipahami dan tidak membuat responden bingung dalam mengerjakannya. Penghapusan item dalam proses uji coba alat

ukur juga perlu dipertimbangkan agar terjadi kesetaraan jumlah item pada setiap dimensi dan setiap indikator dalam dimensi dapat terwakili pada item-item di alat ukur. Selain itu, sistem skoring alat ukur juga harus jelas agar hasil penghitungan data benar-benar akurat dan menggambarkan keadaan responden penelitian dengan sebenar-benarnya.

4. Jumlah responden dalam penelitian selanjutnya diharapkan memiliki proporsi yang seimbang dalam pengelompokkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status

pernikahan. Adanya proporsi yang seimbang t dapat membantu peneliti dalam mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai perbandingan mean skor locus of control dan job insecurity pada setiap kelompok responden.

Saran Praktis

1. Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas mengenai sistem kerja kontrak, sehingga pekerja kontrak merasa lebih aman mengenai keberlanjutan pekerjaannya. Penegakan aturan mengenai sistem kerja kontrak juga perlu diawasi, agar tidak terjadi pelanggaran yang pada akhirnya merugikan pekerja kontrak. Pihak bank juga harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dan menciptakan lingkungan kerja yang membuat pekerja kontraknya merasa lebih aman akan keberlanjutan pekerjaannya.

2. Pihak bank dapat memberikan pelatihan mengenai locus of control secara berkelompok. Adanya pelatihan ini dapat mengubah kecenderungan locus of control pekerjanya dan sekaligus mengubah cara pandang pekerja terhadap situasi pekerjaannya. Melalui pelatihan ini, pekerja dapat menyadari bahwa dirinya mampu untuk mengontrol setiap peristiwa dalam hidupnya dan menunjukkan usaha yang lebih keras untuk menghadapi setiap ancaman pada situasi kerjanya, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan performa kerja.

3. Pihak bank sebaiknya lebih memerhatikan kesejahteraan pekerja kontraknya, misalnya dengan memberikan reward diluar gaji dan tunjangan serta melengkapi fasilitas yang diperlukan. Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong kinerja, unjuk kerja serta produktivitas pekerja kontraknya sehingga target-target yang disusun oleh pihak bank dapat tercapai dan pihak bank juga akan mencapai keuntungan yang lebih banyak.

Daftar Pustaka

Ashford, S. J., Lee, C. & Bobko, P. (1989). Content, cause, and consequence of job insecurity: a theory-based measure and substantive test. Academy of Management

Journal, Vol 32 No 4, 803-829

Cheng, C., Cheung, S., Chio, J.H., & Chan, M.S. (2013). Cultural Meaning of Perceived Control: A Meta-Analysis of Locus of Control and Psychological Symptoms Across 18 Cultural Regions. Psychological Bulletin, Vol. 139, No. 1, 152–188

Cooper, C.L & Payne, R.L. (1991). Personality and Stress: Individual Differences in the

Diamond, M.J. & Shapiro, J.L. (1973). Changes in Locus of Control as A Function of Encounter Group Experiences: A Study and Replication. Journal of Abnormal

Psychology, Vol. 82, No. 3, 514-518

Gallagher, D. G., & McLean Parks, J. (2001). I pledge thee my troth ... contingently: Commitment and the contingent work relationship. Human Resource Management

Review, 11, 181-208

Greenhalgh, L. & Rosenblatt, Z. (1984). Job insecurity: toward conceptual clarity. Academy

of Management Review, Vol 9, No 3, 438-448

Harvey, M. J. (1971). Locus of Control Shift in Administrators. Perceptual and Moior Skills,

33, 980-982

Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (1999). Rethinking the Value of Choice: A Cultural Perspective on Intrinsic Motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 349–366

Koentjaraningrat. (1985). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan

Lachman, M.E. (1986). Locus of Control in Aging Research: A Case for Multidimensional and Domain-Specific Assessment. Journal of Psychology and Aging, Vol. I, No. I, 34-40

London, H. & Exner, J.E. (1978). Dimensions of Personality. New York: Wiley

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Republik Indonesia. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Robinson, J.P. & Shaver, P.R. (1973). Measures of Social Psychological Attitides. Michigan: The Institute for Social Research The University of Michigan

Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80 (Whole No. 609)

Sutarto, A. (2006). Becoming A True Javanese: A Javanese View of Attempts at Javanisation.

Indonesia and the Malay World Vol. 34, No. 98, 39–53

Sverke, M & Hellgren, J. (2002). The nature of job insecurity: understanding employment uncertainty on the brink of a new millennium. Applied Psychology : An International

Review, 51 (1), 23–42

Sverke, M., Hellgren, J. & Näswall, K. (2006). Job insecurity a literature review. Stockholm: SALTSA

Wolfle, L.M & Robertshaw, D. (1982). Effects of College Attendance on Locus of Control.

Wrightson, K. J., & Wardle, J. (1997). Cultural Variation in Health Locus of Control.

Ethnicity & Health, 2, 13–20

De Witte, H. (2005). Job insecurity: review of the international literature on definitions, prevalence, antecedents and consequences. SA Journal of Industrial Psychology, 31 (4), 1-6