V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Sosial Ekonomi, Kehamilan, Kesehatan,

dan Konsumsi Ibu Hamil

Karakteristik Sosial Ekonomi Wilayah

Demografi

Kecamatan Leuwiliang dan kecamatan Cibungbulang adalah dua kecamatan yang termasuk Kabupaten DATI

II

Bogor. Luas wilayah kecamatan Leuwiliang adalah 18.066 Ha yang terdiri dari 19 desa, 147 RW dan 5 12 RT. Sebahagian besar tanah dimanfaatkan untuk tegallkebun sebesar 4.598 Ha, sawah sebesar 3.024 Ha dan fasilitas umurn sepertilapangan olah raga sebesar 28 Ha. Wilayah Leuwiliang dibatasi oleh Kecamatan Cibungbulang disebelah Timur, Kecamatan Nanggung sebelah Barat, Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin disebelah Utara serta sebelah Selatan dengan Kabupaten Sukabumi Kecamatan Cibungbulang mempunyai luas wilayah sebesar 3.266 Ha dan terdiri dari 15 desa, 94 RW dan 317 RT. Sebahagian besar tanah digunakan untuk sawah sebesar 1.915 Ha, bangunanlpekarangan sebesar 657 Ha, ladang sebesar 208 Ha, dan empang sebesar 59 Ha serta lain-lain sebesar 430,5 Ha. Cibungbulang dibatasi dengan Kecamatan Ciampea disebelah Timur, Kecamatan Leuwiliang disebelah Barat, Kecamatan Rurnpin disebelah Utara d m Kecamatan Pamijahan disebelah Selatan

.

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 5.1. menunjukan bahwa tempat pelayanan kesehatan di Kecamatan Leuwiliang relatif lebih banyak yakni sebanyak 174 buah, Sedangkan di

Kecamatan Cibungbulang hanya 134 buah. Diantara semua tempat pelayanan kesehatan, posyandu merupakan tempat pelayanan yang paling banyak di kedua kecamatan yakni 168 buah (96,6%) di Kecamatan Leuwiliang dan 1 12 buah (83,6%) di Kecamatan Cibungbulang.

Tabel 5.1. Sebaran tempat pelayanan kesehatan di Kecamatan Leuwiliang dan Cibungbulang No Sumber: BPS, 1998 1. 2. 3. 4.

Tenaga pelayanan kesehatan pada kedua desa terdiri dari dokter umum, Tempat Pelayanan

Kesehatan

dokter gigi, bidan dan dukun (Tabel 5.2). Di Kecamatan Cibungbulang yang Leuwiliang

1

Cibungbulang1

TotalN

]

%

I

NI

% I N 1 % Puskesmas Posyandu Pos KB Balai Pengobatan Totalmempunyai wilayah yang jauh lebih kecil dari wilayah Kecamatan Leuwiliang yakni

+

16%,

mempunyai dokter yang relatif banyak yakni 8 orang (21,1%), sedangkan di Kecamatan Leuwiliang hanya 5 orang (3,0%).Tabel 5.2. Sebaran tenaga pelayanan kesehatan di Kecamatan Leuwiliang dan Kecamatan Cibungbulang

4 168 0 2 174 Sumber: BPS, 1998

Demikian juga jumlah tenaga medis laimya seperti dokter gigi dan bidan,

2,3 96,6 0 1,1 100

relatif lebih banyak di Kecamatan Cibungbulang. Sebaliknya jumlah dukun jauh lebih banyak di Kecamatan Leuwiliang. Sebahagian besar tenaga pelayanan

3 112 8 11 134

kesehatan pada kedua wilayah adalah dukun (77,3%).

2,2 83,6 6 0 8,2 100 7 280 8 13 308 2,o 90,6 2,6 4,4 100

Pendidikan dan Pekerjaan Penduduk

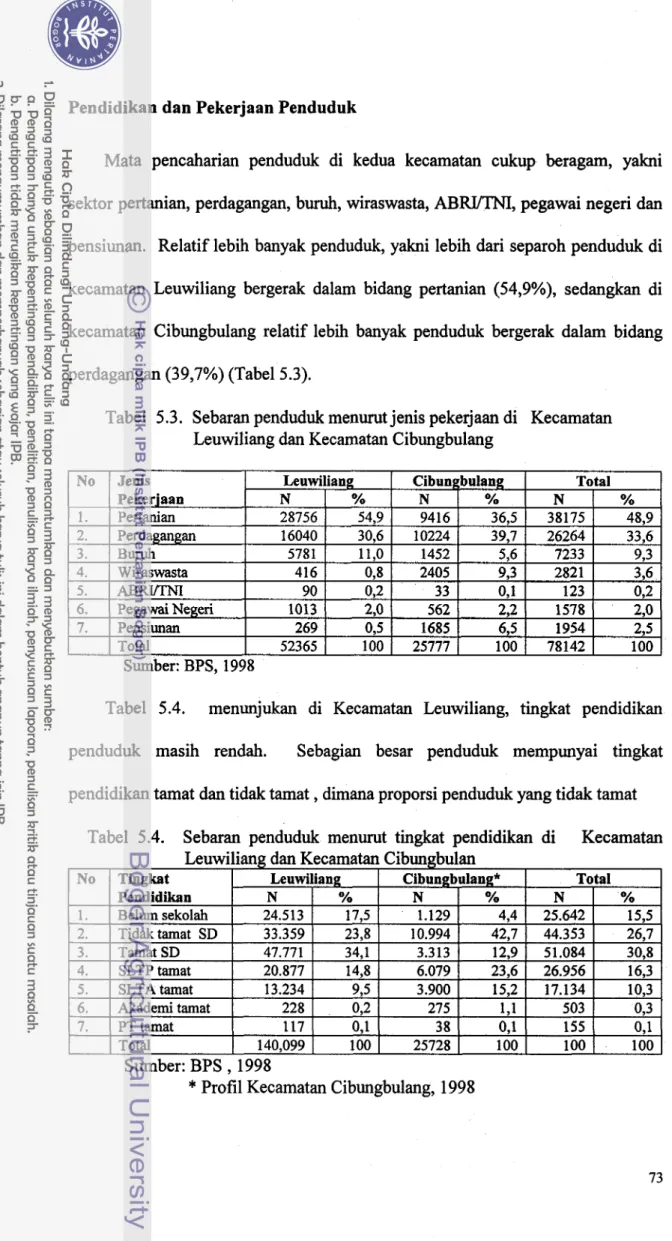

Mata pencaharian penduduk di kedua kecamatan cukup beragam, yakni sektor pertanian, perdagangan, buruh, wiraswasta, ABRI/TNI, pegawai negeri dan pensiunan. Relatif lebih banyak penduduk, yakni lebih dari separoh penduduk di kecamatan Leuwiliang bergerak dalam bidang pertanian (54,9%), sedangkan di kecamatan Cibungbulang relatif lebih banyak penduduk bergerak dalam bidang perdagangan (39,7%) (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Sebaran penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Leuwiliang dan Kecamatan Cibungbulang

Sumber: BPS, 1998

I

No1

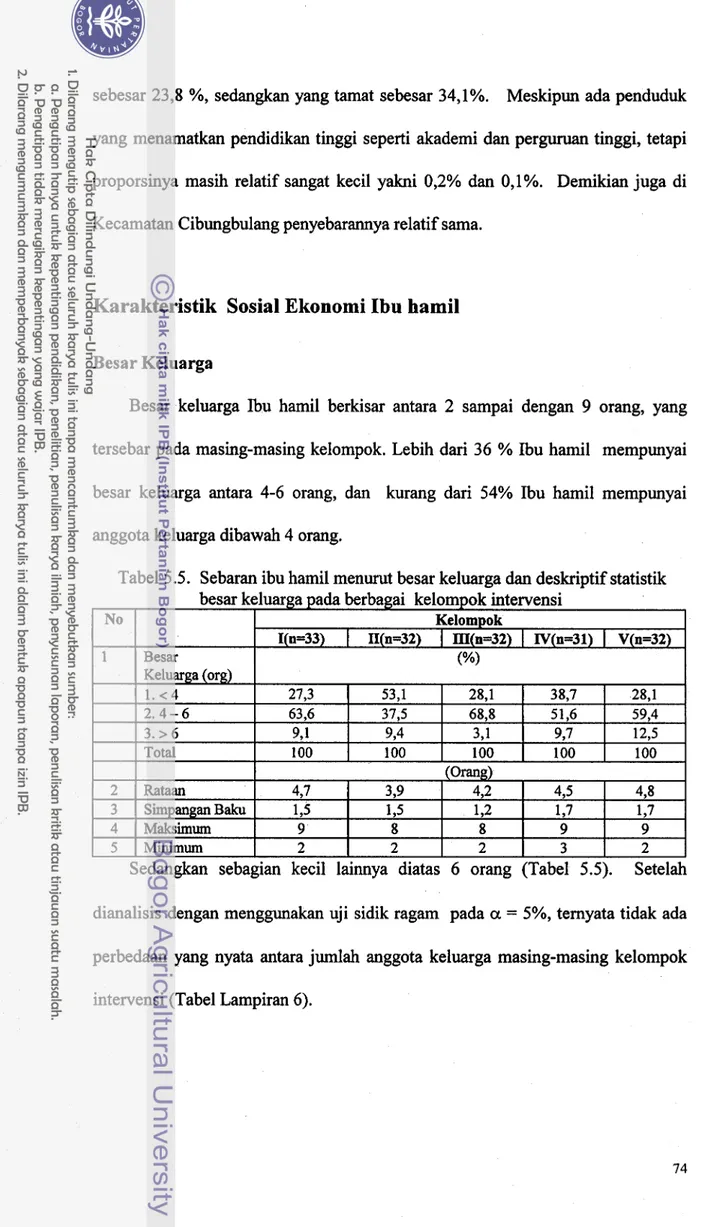

JenisTabel 5.4. menunjukan di Kecamatan Leuwiliang, tingkat pendidikan Leuwiliang

I

CibungbulangI

Totalpenduduk masih rendah. Sebagian besar penduduk mempunyai tingkat pendidikan tamat dan tidak tamat

,

dimana proporsi penduduk yang tidak tamatTabel 5.4. Sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan di Kecarnatan

Surnber: BPS

,

1998sebesar 23,8 %, sedangkan yang tamat sebesar 34,1%. Meskipun ada penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi seperti akademi dan perguruan tinggi, tetapi proporsinya masih relatif sangat kecil yakni 0,2% dan 0,1%. Demikian juga di Kecamatan Cibungbulang penyebarannya relatif sama.

Karakteristik Sosial Ekonomi Ibu hamil

Besar Keluarga

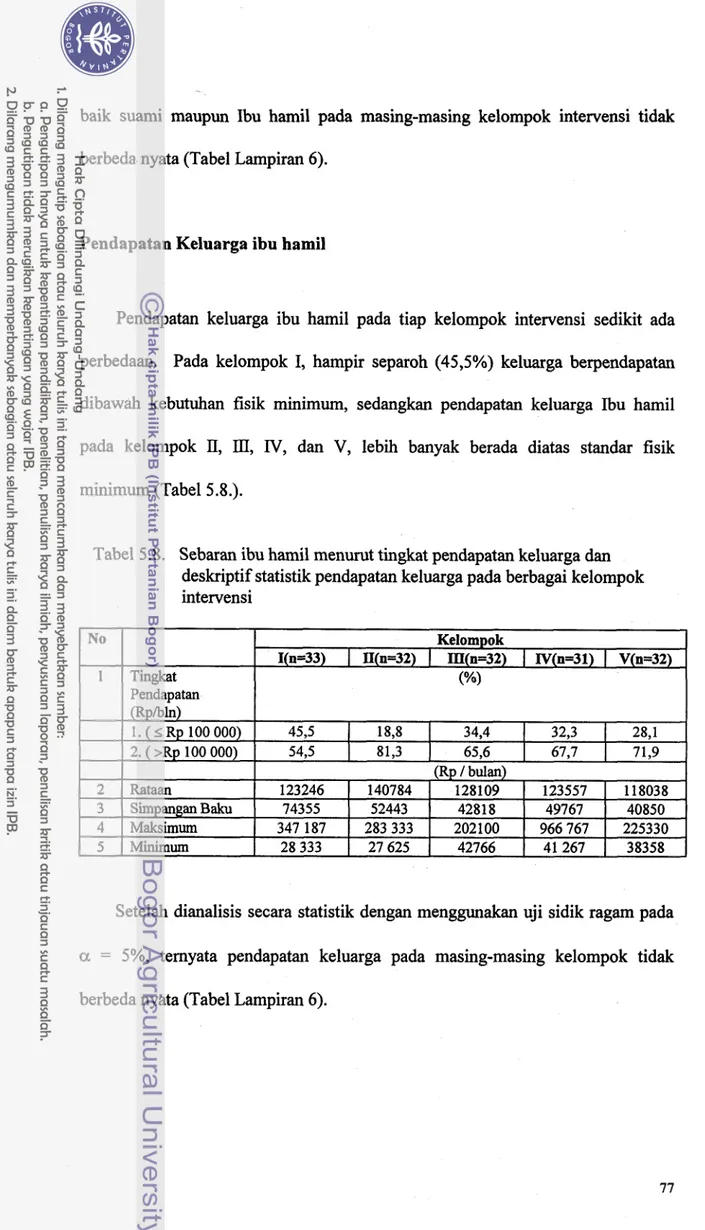

Besar keluarga Ibu hamil berkisar antara 2 sampai dengan 9 orang, yang tersebar pada masing-masing kelompok. Lebih dari 36 % Ibu hamil mempunyai besar keluarga antara 4-6 orang, dan kurang dari 54% Ibu harnil mempunyai anggota keluarga dibawah 4 orang.

Tabel 5.5. Sebaran ibu hamil menurut besar keluarga dan deskriptif statistik

Sedangkan sebagian kecil lainnya diatas 6 orang (Tabel 5.5). Setelah dianalisis dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%, ternyata tidak ada perbedaan yang nyata antara jurnlah anggota keluarga masing-masing kelompok intervensi (Tabel Lampiran 6).

Umur

Sebagian besar suami ibu hamil berurnur antara 21-40 th yakni sebanyak lebih dari 84 %, sebagian kecil lainnya diatas 40

th,

serta tidak ada satupun suami yang berumur dibawah 21 th. Penyebaran yang sama juga ditemui pada setiap kelompok intervensi.Tabel 5.6. Sebaran ibu hamil menurut umur dan deskriptif statistik umur pada berbagai kelompok intervensi

Sedangkan sebagian besar umur ibu hamil yakni lebih 90 % berusia antara 21-35 th, dan sebagian kecil (kurang dari 10,0% berurnur 20 th (Tabel 5.6.).

Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%, ternyata baik umur suami maupun umur ibu hamil pada masing-masing kelompok intervensi tidak berbeda nyata (Tabel Lampiran 6).

Tingkat Pendidikan

Tabel 5.7. Sebaran ibu hamil dan suarni menurut tingkat pendidikan dan deskriptif statistik tingkat pendidikan pada berbagai kelompok intervensi

Tabel

5.7.

menunjukan bahwa tingkat pendidikan baik ibu hamil maupun suami masih rendah, dimana penyebaran Ibu hamil dan suami yang paling banyak pada tingkat pendidikan SD. Jika dibandingkan antara ibu hamil dan suami,secara relatif suami mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Penyebaran ini ditemukan pada setiap kelompok intervensi. Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%, ternyata tingkat pendidikan

baik suami maupun Ibu hamil pada masing-masing kelompok intervensi tidak berbeda nyata (Tabel Lampiran 6).

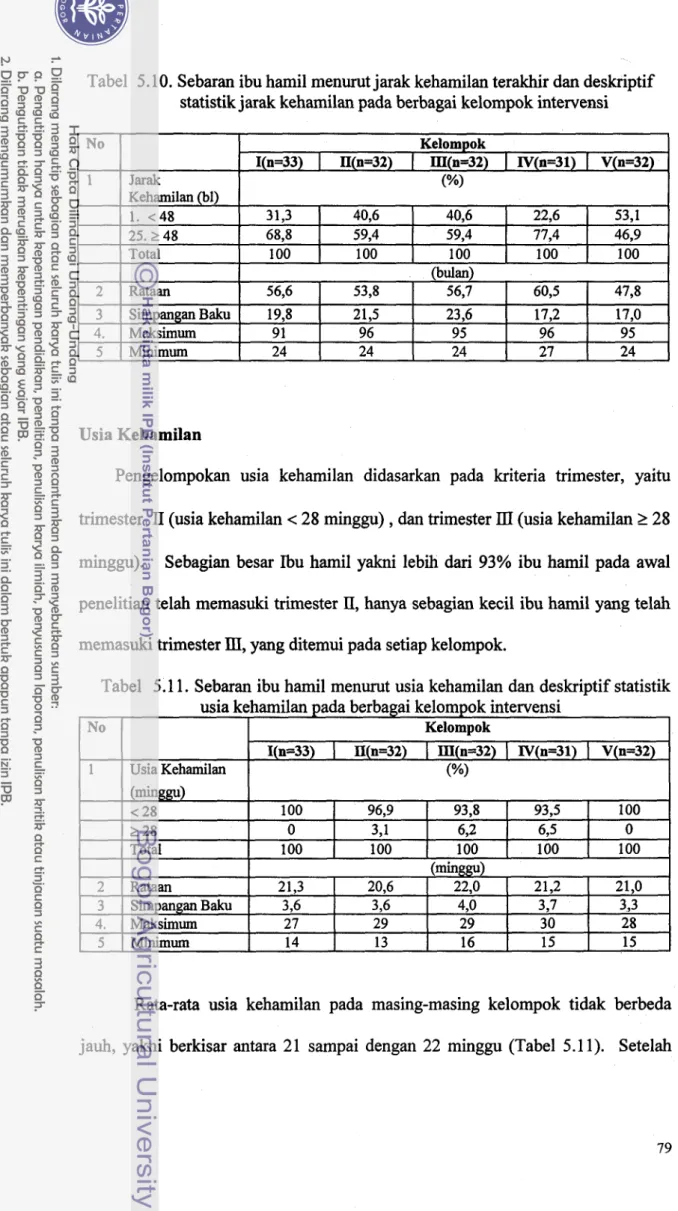

Pendapatan Keluarga ibu hamil

Pendapatan keluarga ibu hamil pada tiap kelompok intervensi sedikit ada perbedaan. Pada kelompok I, hampir separoh (45,5%) keluarga berpendapatan dibawah kebutuhan fisik minimum, sedangkan pendapatan keluarga Ibu hamil pada kelompok

II, III,

IV, dan V, lebih banyak berada diatas standar fisik minimum (Tabel 5.8.).Tabel 5.8. Sebaran ibu hamil menurut tingkat pendapatan keluarga dan deskriptif statistik pendapatan keluarga pada berbagai kelompok intervensi

Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%, ternyata pendapatan keluarga pada masing-masing kelompok tidak

berbeda nyata (Tabel Lampiran 6).

No 1 2 3 4 5 Tingkat Pendapatan (Rplbln) 1 . ( S Rp 100 000) 2. ( >Rp 100 000) Rataan Simpangan Baku Maksimum Minimum Kelompok

I(n=33)

I

II(n=32)1

III(n=32) ( IV(n=31)I

V(n=32)(%) 4 5 3 5 4 3 18,8 81,3 (Rp 1 bulan) 34,4 65,6 123246 74355 347 187 28 333 32,3 67,7 140784 52443 283 333 27 625 28,1 71,9 128109 42818 202 100 42766 123557 49767 966 767 41 267 1 18038 40850 225330 38358

Riwayat Kehamilan

Paritas (Frekuensi Kehamilan)

Dari Tabel 5.9. dapat dilihat rata-rata fiekuensi kehamilan ibu harnil pada masing-masing kelompok adalah antara 2,9 sampai dengan 3,2 kali. Relatif lebih banyak ibu hamil yang mempunyai fiekuensi kehamilan 2-3 kali, yang ditemui pada masing-masing kelompok intervensi. Setelah diuji dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%, ternyata tidak ada perbedaan yang nyata antara paritas ibu hamil pada kelompok yang berbeda (Tabel Lampiran 6).

Tabel 5.9. Sebaran ibu hamil menurut fiekuensi kehamilan dan deskriptif statistik fiekuensi kehamilan pada berbagai kelompok intervensi

Jarak Dua Kehamilan Terakhir No

1

2 3

Pada Tabel 5.10. dapat dilihat jarak kehamilan terakhir pada masing-

masing kelompok kurang dari 48 bulan, berkisar antara 22,6% sampai dengan

53,1% Ibu hamil. Setelah dianalisis dengan menggunakan uji sidik ragam pada a

= 5%, menunjukan jarak kehamilan terakhir dengan kehamilan sebelumnya tidak berbeda nyata secara statistik antara masing-masing kelompok (Tabel Lampiran

6 ) . Frekuensi Kehamilan 2-3 kali 4-5 kali Total Rataan Simpangan Baku Kelompok

I(n=33)

I

II(n=32)1

III(n=32)1

IV(n=31)[

V(n=32)(%) 60,6 39,4 100 65,6 34,4 100 (kali) 3,1 1

,o

65,6 34,4 100 62,5 37,5 100 71,O 29,O 100 3,1 1,1 3,2 1,1 2,9 1,1 3,1 1,1Tabel 5.10. Sebaran ibu hamil menurut jarak kehamilan terakhir dan deskriptif statistik jarak kehamilan pada berbagai kelompok intervensi

Usia Kehamilan

Pengelompokan usia kehamilan didasarkan pada kriteria trimester, yaitu trimester

II

(usia kehamilan < 28 minggu),

dan trimesterIII

(usia kehamilan 2 28minggu). Sebagian besar Ibu hamil yakni lebih dari 93% ibu harnil pada awal

No 1 2 3 4. 5

penelitian telah memasuki trimester 11, hanya sebagian kecil ibu harnil yang telah memasuki trimester III, yang ditemui pada setiap kelompok.

Jarak Kehamilan (bl) 1. c 4 8 2 5 . 2 48 Total Rataan Simpangan Baku Maksimum Minimum

Tabel 5.1 1. Sebaran ibu hamil menurut usia kehamilan dan deskriptif statistik

Kelom pok

I(n=33)

I

II(n=32)I

III(n=32)I

IV(n=31)I

V(n=32)(%I

Rata-rata usia keharnilan pada masing-masing kelompok tidak berbeda jauh, yakni berkisar antara 21 sampai dengan 22 minggu (Tabel 5.1 1). Setelah

31,3 68,8 100

usia kehamilan pada berbagai kelompok intervensi

No 1 40,6 59,4 100 (bulan) Usia Kehamilan 40,6 59,4 100 Kelompok

I(n=33)

1

II(n=32)I

III(n=32) ) IV(n=31)I

V(n=32)(%) 56,6 19,s 9 1 24 22,6 77,4 100 56,7 23,6 95 24 53,s 21,5 96 24 53,l 46,9 100 60,5 17,2 96 27 47,8 17,O 95 24

diuji secara statistik dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%,

menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata antara usia kehamilan awal intervensi masing-masing kelompok (Tabel Lampiran 6).

Kesehatan

Keluhan Kesehatan Ibu hamil

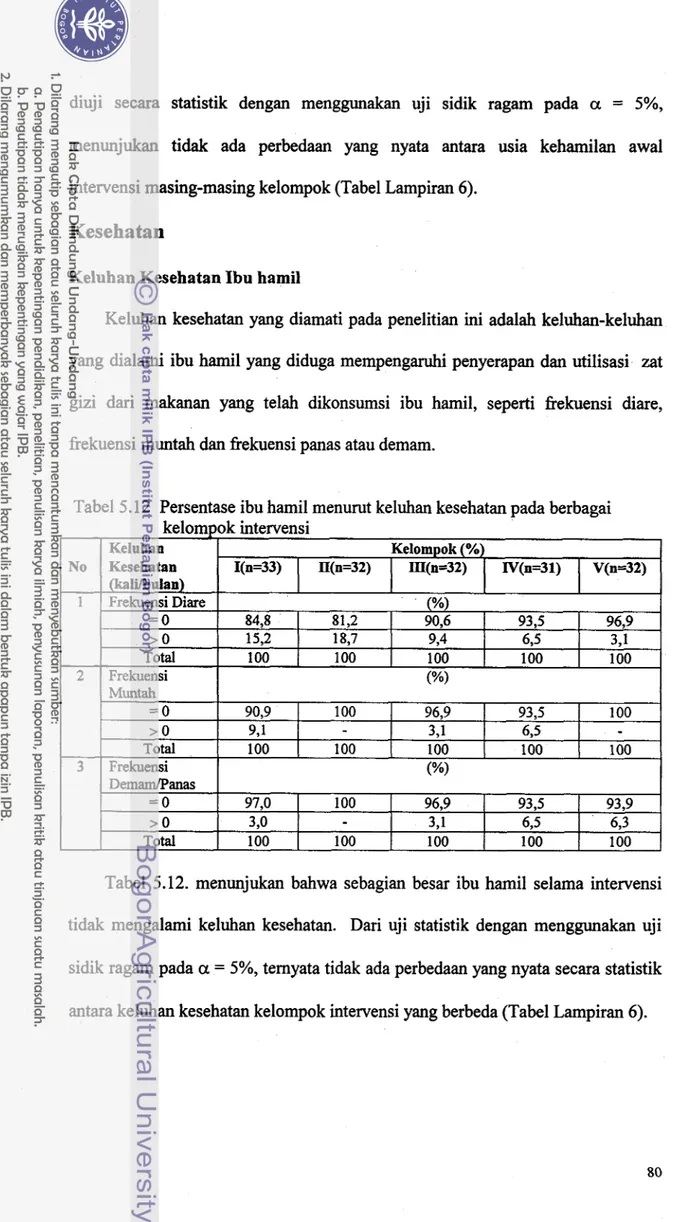

Keluhan kesehatan yang diamati pada penelitian ini adalah keluhan-keluhan yang dialami ibu hamil yang diduga mempengaruhi penyerapan dan utilisasi zat gizi dari makanan yang telah dikonsurnsi ibu hamil, seperti fiekuensi diare, fiekuensi muntah dan fiekuensi panas atau demam.

Tabel 5.12 Persentase ibu hamil menurut keluhan kesehatan pada berbagai kelom~ok intervensi

3

Tabel 5.12. menunjukan bahwa sebagian besar ibu hamil selama intervensi Demam/Panas

= O

> 0 Total

tidak mengalami keluhan kesehatan. Dari uji statistik dengan menggunakan uji L

= O

>

o

Total Frekuensi

sidik ragam pada a = 5%, ternyata tidak ada perbedaan yang nyata secara statistik 97,O

3,O 100

antara keluhan kesehatan kelompok intervensi yang berbeda (Tabel Lampiran 6). 90,9 9,1 100 100 100 (%) 100 100 96,9 3,l 100 100 100 96,9 3,1 100 93,5 6,5 100 93,5 6,5 100 93,9 6,3 100

Konsumsi "Cookies"

,

Lama Intervensi dan Tingkat Kepatuhan

"Cookies" dikonsumsi oleh ibu hamil 3 hari dalarn seminggu, ini tujuannya agar ibu hamil tersebut tidak bosan, dimana untuk satu hari tersebut jumlah "cookies" yang diberikan adalah f 83 gram (Tabel 5.13), yang diberikan berbagai macam rasa yaitu; rasa coklat, rasa strawberi, rasa vanilla dan rasa jeruk untuk menghindari kebosanan.

Tabel 5.13. Komposisi "cookies" yang dikonsumsi ibu hamil dalam 83 g

Keterangan: Angka dalam tanda kurung adalah rata-rata kontribusinya terhadap kecukupan ibu harnil dalam satu hari.

Gambar 5 -1. "Cookies" yang dikonsumsi fiu hamil

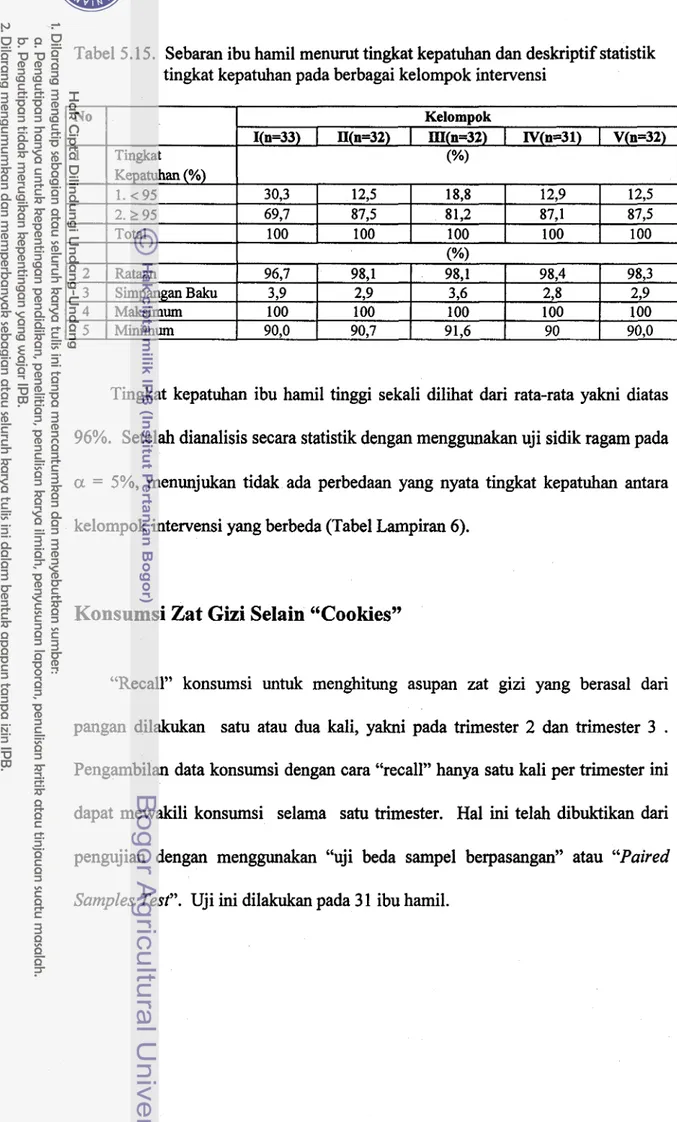

Tabel 5.14. Sebaran ibu hamil menurut lama intervensi dan deskriptif statistik lama intervensi pada berbagai kelompok intervensi

Penyebaran Ibu hamil menurut lama intervensi relatif sama banyak antara antara kelompok. Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%, menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata tingkat

kepatuhan antara kelompok intervensi yang berbeda (Tabel Lampiran 6)

No 1 2 3 4 5 Lama Intervensi (hari) 1. < 7 5 2. 2 7 5 Total Rataan Simpangan Baku Maksimum Minimum Kelompok

I(n=33)

I

II(n=32)I

III(n=32)I

IV(n=31)1

V(n=32)(%I

51,5 48,5 100 34,4 65,6 100 (Hari) 43,8 56,3 100 75,8 10,2 88 63 38,7 61,3 100 78,9 10,6 88 63 34,4 65,6 100 76,8 9,7 88 64 78,5 9,9 88 64 79,2 10,I 88 63Tabel 5.1 5. Sebaran ibu hamil menurut tingkat kepatuhan dan deskriptif statistik tingkat kepatuhan pada berbagai kelompok intervensi

Tingkat kepatuhan ibu hamil tinggi sekali dilihat dari rata-rata yakni diatas 96%. Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%, menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata tingkat kepatuhan antara kelompok intervensi yang berbeda (Tabel Lampiran 6).

No 1 2 3 4 5

Konsumsi Zat Gizi Selain "Cookies"

"Recall" konsumsi untuk menghitung asupan zat gizi yang berasal dari pangan dilakukan satu atau dua kali, yakni pada trimester 2

dm

trimester 3.

Pengambilan data konsurnsi dengan cara "recall" hanya satu kali per trimester ini dapat mewakili konsumsi selama satu trimester. Hal ini telah dibuktikan dari pengujian dengan menggunakan "uji beda sampel berpasangan" atau "Paired Samples Test". Uji ini dilakukan pada 3 1 ibu hamil.Tingkat Kepatuhan (94) 1 . ~ 9 5 2.2 95 Total Rataan Sirnpangan Baku Maksimum Minimum Kelompok

I(n=33)

I

II(n=32)I

IH(n=32)I

IV(ns31)I

V(n=32)30,3 69,7 100 12,5 87,5 100 (%) 96,7 3,9 100 90,O 12,5 87,5 100 18,8 81,2 100 12,9 87,l 100 98,l 2,9 100 90,7 98,l 3,6 100 91,6 98,4 2,8 100 90 98,3 2,9 100 90,O

Dari hasil pengujian menunjukan bahwa secara statistik konsumsi zat gizi tidak berbeda secma secara nyata @ > 0,05), baik untuk konsumsi zat gizi makro seperti energi dan protein, maupun konsumsi zat gizi rnikro seperti besi, seng,

1

vitamin A dan vitamin C (Tabel Lampiran 5).

Tabel 5.16. Kandungan Fe elemental suplemen

Sumber: Kochenour (1 994) No 1 2 3 4

Konsumsi zat gizi ibu hamil diukur dengan menggunakan berbagai macam daftar yaitu: (1) Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) yang dikeluarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. DKBM ini dipakai

untuk

mengukur konsumsi energi, protein, besi, vitamin C dan vitamin A dari makanan ; (2) Daftar Komposisi dari berbagai sumber baik dari luar maupun dalam negeri, untuk mengukur konsumsi folat, seng, iodium dari makanan, DKBM yang digunakan tersebut (a) Food Composition Table for Use in East Asia yang dikeluarkan oleh FAO(Leung, et a1.,1972), (b) The Composition of Foods (Holland et al., 1992), dan kontak pribadi dengan Dr. Mien Karrnin Mahmud ; (3) Sedangkan untuk mengukur konsumsi zat gizi yang berasal dari suplemen, menggunakan buku ISO, Indonesia (1998). Semua suplemen yang mengandung besi (Fe) terdapat dalam bentuk senyawa yang berikatan dengan fumarat, sulfat, atau glukonat (Tabel 5.17).Suplemen

Ferro fumarat

Ferro sulfat (exsiccated) Ferro sulfat (non exsiccated) Ferro glukonat Kandungan (%) 3 3 30 20 11

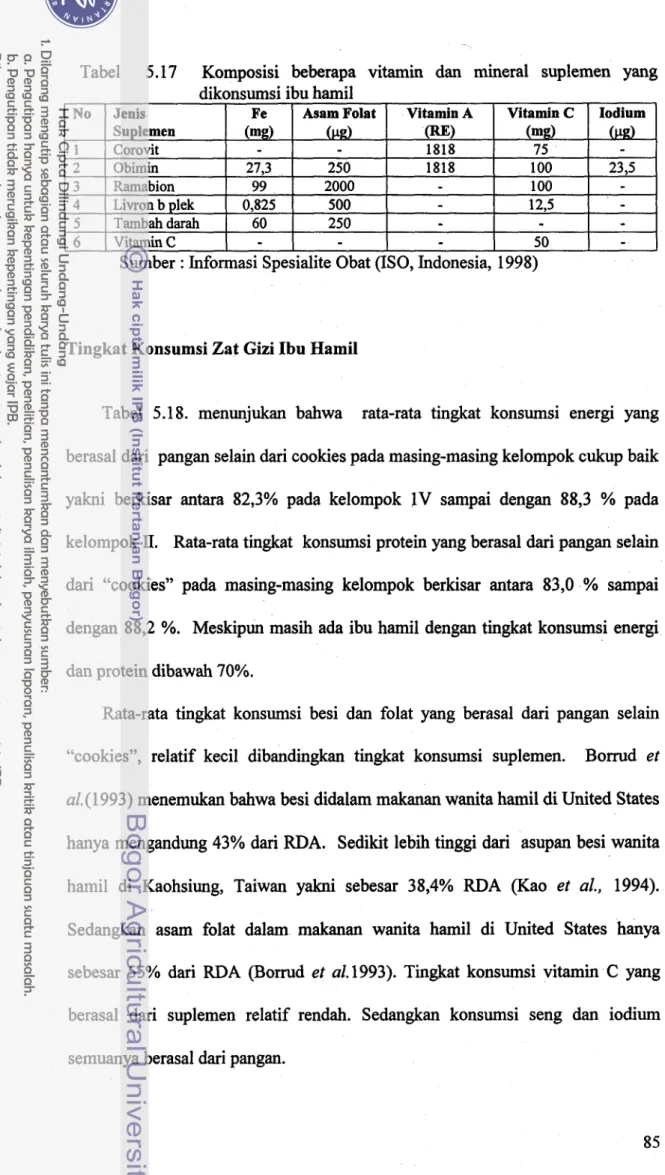

Tabel 5.17 Komposisi beberapa vitamin dan mineral suplemen yang dikonsumsi ibu hamil

Sumber : Informasi Spesialite Obat (ISO, Indonesia, 1998)

Tingkat Konsumsi Zat Gizi Ibu Hamil

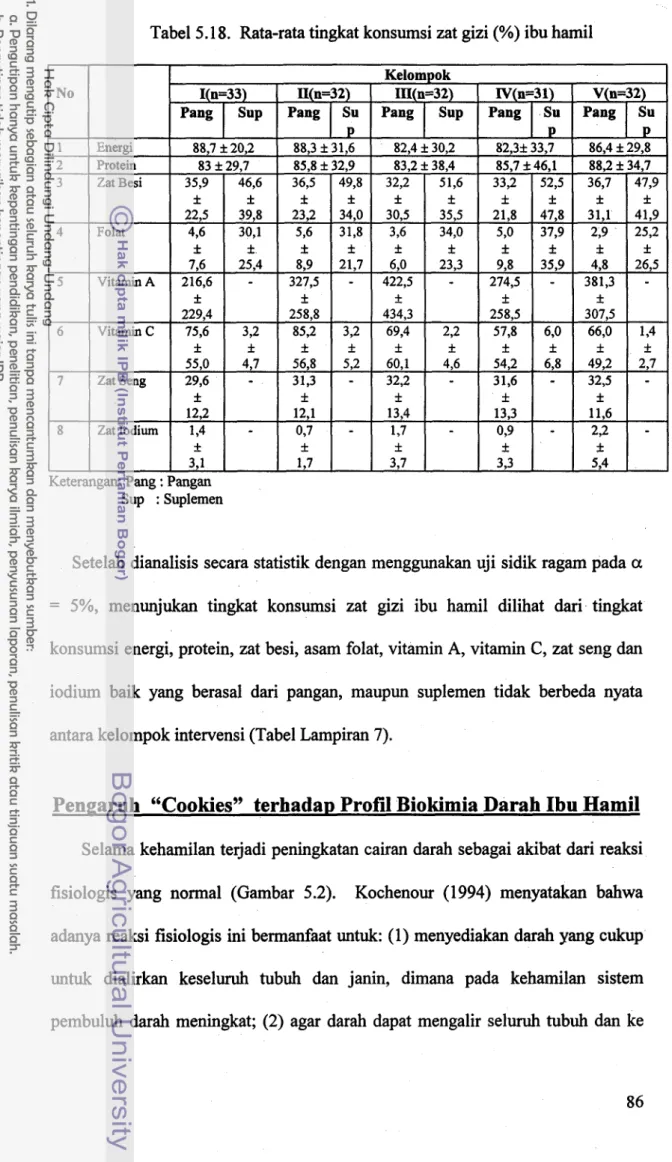

Tabel 5.18. menunjukan bahwa rata-rata tingkat konsumsi energi yang berasal dari pangan selain dari cookies pada masing-masing kelompok cukup baik yakni berkisar antara 82,3% pada kelompok 1V sampai dengan 88,3 % pada kelompok 11. Rata-rata tingkat konsumsi protein yang berasal dari pangan selain dari "cookies" pada masing-masing kelompok berkisar antara 83,O % sampai dengan 88,2 %. Meskipun masih ada ibu hamil dengan tingkat konsumsi energi dan protein dibawah 70%.

Rata-rata tingkat konsumsi besi dan folat yang berasal dari pangan selain "cookies", relatif kecil dibandingkan tingkat konsumsi suplemen. Bormd et al. (1 993) menemukan bahwa besi didalam makanan wanita hamil di United States hanya mengandung 43% dari

RDA.

Sedikit lebih tinggi dari asupan besi wanita hamil di Kaohsiung, Taiwan yakni sebesar 38,4% RDA (Kao et al., 1994). Sedangkan asam folat dalam makanan wanita hamil di United States hanya sebesar 55% dari RDA (Bormd et ~1.1993). Tingkat konsumsi vitamin C yang berasal dari suplemen relatif rendah. Sedangkan konsumsi seng dan iodium semuanya berasal dari pangan.Tabel 5.1 8. Rata-rata tingkat konsumsi zat gizi (%) ibu hamil

Keterangan: Pang : Pangan Sup : Suplemen No 1 2 3 4 5 6 7 8

Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji sidik ragam pada a

= 5%, menunjukan tingkat konsumsi zat gizi ibu hamil dilihat dari tingkat Energi Protein Zat Besi Folat Vitamin A Vitamin C Zat Seng Zat Iodium

konsumsi energi, protein, zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, zat seng dan iodium baik yang berasal dari pangan, maupun suplemen tidak berbeda nyata antara kelompok intervensi (Tabel Lampiran 7).

Pen~aruh "Cookies" terhadap Profil Biokimia Darah Ibu Hamil

I(n=33)

Selama kehamilan terjadi peningkatan cairan darah sebagai akibat dari reaksi Pang

II(n=32)

Kelompok III(n=32)

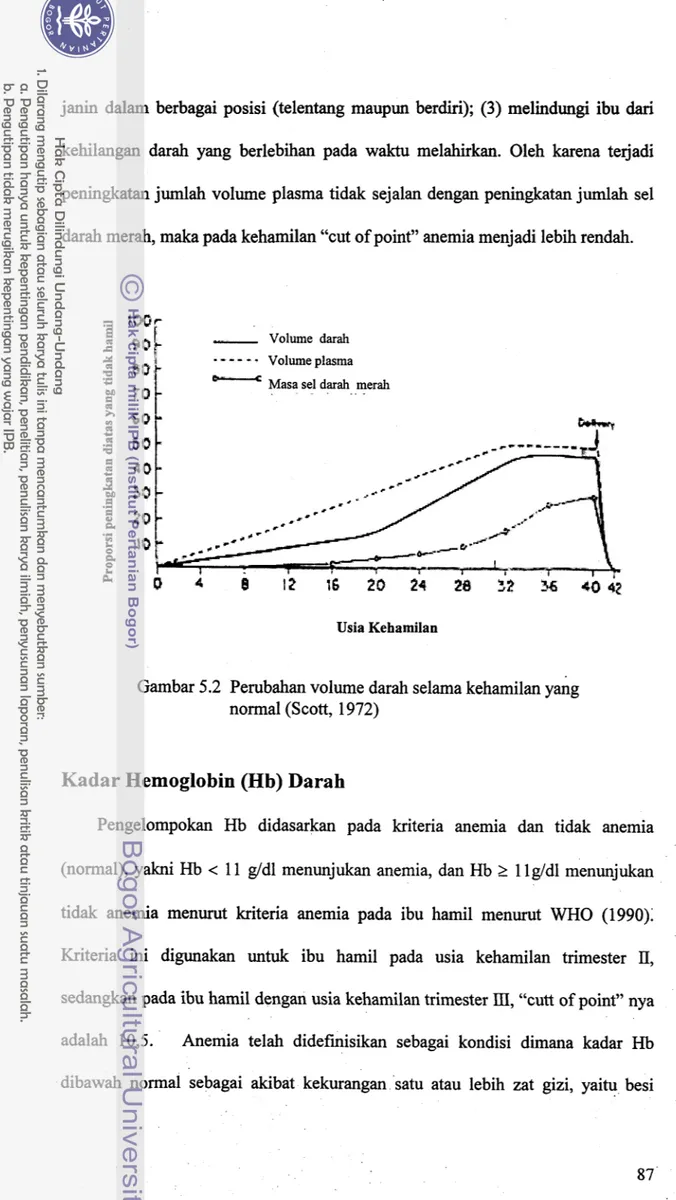

fisiologis yang normal (Gambar 5.2). Kochenour (1994) menyatakan bahwa adanya reaksi fisiologis ini bermanfaat untuk: (1) menyediakan darah yang cukup untuk dialirkan keseluruh tubuh dan janin, dimana pada kehamilan sistem pembuluh darah meningkat; (2) agar darah dapat mengalir seluruh tubuh dan ke

Sup Pang Pang

IV(n=31) Su P Sup Pang V(n=32) 88,7 f 20,2 Su P Pang 88,3 f 31,6 82,4 f 30,2 83 f 35,9

*

22,5 4,6 f 7,6 216,6 f 229,4 75,6*

55,O 29,6*

122 1,4 f 3,l Su P 85,8*

36,5 f 23,2 5,6 f 8,9 327,5*

258,8 85,2*

56,8 31,3*

12,l 0,7*

1,7 83,2 32,2*

30,5 3,6 f 6,O 422,5*

434,3 69,4*

60,l 32,2 f 13,4 1,7*

3,7 29,7 46,6 f 39,8 30,l f 25,4-

3,2*

4,7 82,3f 33,7 32,9 49,8*

34,O 31,8*

21,7-

3,2*

5,2-

-

zk 38,4 51,6 f 353 34,O*

23,3-

2,2*

4,6 85,7 f 33,2*

21,8 5,O f 9,8 274,5*

258,5 57,8*

54,2 31,6*

13,3 0,9*

3,3 86,4 f 29,8 46,l 52,5 f 47,8 37,9*

35,9-

6,O*

6,8-

-

88,2 f 36,7 f 31,l 2,9*

4,8 381,3 f 307,5 66,O*

49,2 32,5 f 11,6 2,2 f 5,4 34,7 47,9*

41,9 25,2 f 26,5-

1,4*

2,7-

-

janin dalam berbagai posisi (telentang maupun berdiri); (3) melindungi ibu dari

kehilangan darah yang berlebihan pada waktu melahirkan. Oleh karena terjadi peningkatan jumlah volume plasma tidak sejalan dengan peningkatan jurnlah sel darah merah, maka pada kehamilan "cut of point" anemia menjadi lebih rendah.

-

Volume darah. - - - - .

Volume plasma'

801--

& , aMasa sel darah merail

""t

Usia Kehamilan

Gambar 5.2 Perubahan volume darah selama kehamilan yaig normal (Scott, 1972)

Kadar Hemoglobin (Hb) Darah

Pengelompokan Hb didasarkan pada kriteria anemia dan tidak anemia (normal), yakni Hb c 11 gldl menunjukan anemia, dan Hb 2 1 lg/dl menunjukan tidak anemia menurut kriteria anemia pada ibu hamil menurut WHO (1990): Kriteria ini digunakan untuk ibu hamil pada usia kehamilan trimester

II,

sedangkan pada ibu hamil dengan usia kehamilan trimester III, "cutt of point" nya adalah 10,5. Anemia telah didefinisikan sebagai kondisi dimana kadar Hb dibawah normal sebagai akibat kekurangan satu atau lebih zat gizi, yaitu besifolat, vitamin B 12, secara sendiri, atau secara bersama. Disamping itu anemia juga terjadi oleh adanya penyebab lain yang bukan gizi yaitu infestasi cacing, kehilangan darah yang berlebihan, status sosio ekonomi yang rendah, latar belakang pendidikan yang kurang baik (Sulabha, 1999).

Tabel 5.19. Sebaran ibu hamil menurut kadar Hb darah dan deskriptif statistik kadar Hb darah pada berbagai kelompok intervensi

Anemia adalah sebuah kondisi tidak cukup sel darah merah dalam darah. Sel darah merah mengandung hemoglobin, yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jika kadar hemoglobin sangat rendah, jaringan tubuh tidak memperoleh cukup oksigen. Selarna kehamilan, jumlah sel darah merah meningkat, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan plasma darah. Ini yang menyebabkan kadar hemoglobin sedikit berkurang dari pada biasanya (Hunter, 2000).

Total masa hemoglobin meningkat dari 550g pada awal kehamilan menjadi 7258 pada bulan ketujuh kehamilan, sedangkan volume plasma meningkat 50%. Besi disimpan dalam janin selama periode terakhir kehamilan biasanya pada trimester ke tiga, yang tidak dapat dipindahkan kembali ke ibu meskipun kadar Hb ibu turun (Sulabha, 1999).

Bech and Manniche (2000), menyatakan bahwa jumlah sel darah merah pada ibu hamil 45% lebih tinggi, yang berguna untuk membawa lebih banyak oksigen

untuk

dipompakan ke plasenta untuk pertumbuhan janin Peningkatan produksi darah menyebabkan kebutuhan zat gizi besi dan folat yang menghasilkan hemoglobin yang membawa oksigen keseluruh tubuh juga meningkat. Peningkatan produksi darah paling besar terjadi sekitar 20 minggu kehamilan, dan pada saat ini kebutuhan besi dan folat juga paling tinggi. Banyak ibu hamil yang merasa letih dan sesak nafas pada saat tersebut.a 80 UJ

2

60 a 2 402

20 01

re

1

PO*1

re1

post re1

post re1

POI PI=1

post1

l(n=33) ll(n=32) lll(n=32) IV(n=31) V(n=32)Keiompok

Keterangan Kelompok:

I diberi "cookies" formula A (di fortifikasi Fe, folat, vit.A,vit.C) I1 diberi "cookies" formula B (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn)

I11 diberi "cookies" formula C (di fortifikasi Fe, folat, vit A, vit.C, I) IV diberi "cookies" formula D (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn, dan I) V diberi "cookies formula E (tanpa fortifikasi)

Gambar 5.3. Diagram batang proporsi ibu hamil menurut kadar Hb pada berbagai kelompok sebelum (pre) dan setelah intervensi (post)

Tabel 5.19. menunjukan sebagian besar ibu hamil yakni lebih dari 80%, dengan kisaran 80,6% sampai dengan 87,9% ibu hamil pada sebelum intervensi mempunyai kadar Hb normal, sebagian kecil lainnya dengan kisaran 12,1% sampai dengan 19,4% ibu hamil mempunyai kadar Hb tidak normal (anemia). Namun setelah intervensi terjadi peningkatan proporsi ibu hamil yang mempunyai Hb dibawah normal yang terjadi pada semua kelompok intervensi. Sebaliknya

proporsi ibu hamil yang mempunyai Hb normal rnenurun setelah intervensi. Namun dari kelima kelompok ini, peningkatan proporsi ibu harnil yang mempunyai Hb dibawah normal pada kelompok V relatif lebih tinggi dibandingkan dengan keempat kelompok lainnya, yakni sebesar 19,4 %. Hal ini menunjukan bahwa proporsi ibu hamil yang mengalami anemia bertambah jumlahnya setelah intervensi, namun jika dibandingkan antara masing-masing kelompok maka proporsi ibu hamil yang menjadi anemia paling banyak pada kelompok V. 13 12.5

-

12%

11.5"

11 Rataan Hb 2 10.5 10i

l(n=33) ll(n=32) lll(n=32) IV(n=31) V(n=31) Kelompok Keterangan Kelompok:I diberi "cookies" formula A (di fortifikasi Fe, folat, vit.A,vit.C) I1 diberi "cookies" formula B (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn) I11 diberi "cookies" formula C (di fortifikasi Fe, folat, vit A, vit.C, I) IV diberi "cookies" formula D (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn, dan I) V diberi "cookies formula E (tanpa fortifikasi)

Gambar 5.4

.

Diagram batang rata-rata Hb sebelum (1) dan setelah intervensi (2) menurut kelompok intervensiSetelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji beda antara kelima kelompok (Tabel Lampiran 8) dan antara kelompok yang diberi "cookies" yang di fortifikasi besi, folat, vitamin A, dan vitamin C ( kelompok I,

IT, III,

IV) dengan kelompok yang diberi "cookies" tanpa fortifikasi besi, folat, vitamin A, danvitamin C (kelompok V) (Tabel Lampiran 9) pada a = 5%, menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata rata-rata kadar Hb ibu hamil sebelum intervensi. Ini artinya status gizi ibu harnil sebelum intervensi dilihat dari kadar Hb darah antara kedua kelompok adalah sama.

Demikian juga setelah intervensi, dengan menggunakan uji beda rata-rata kadar Hb antara kelompok yang diberi "cookies" yang di fortifikasi besi, folat, vitamin A, dan vitamin C dengan kelompok yang diberi "cookies" yang tidak di fortifikasi sama sekali pada a = 5%, tidak menunjukan perbedaan yang nyata (Tabel Lampiran 9).

Tabel 5.19 dan Gambar 5.4 juga menunjukan ada perbedaan rata-rata Hb. Rata-rata Hb pada masing-masing kelompok turun setelah intervensi pada semua kelompok. Penurunan rata-rata Hb paling tinggi pada kelompok V. Dilihat dari rata-rata perubahan Hb pada masing-masing kelompok intervensi, ternyata pada setiap kelompok terjadi penurunan rata-rata kadar Hb yang berkisar antara -1,2 gldl sampai dengan -0,6 g/dl Dibandingkan dengan keempat kelompok lainnya rata-rata perubahan Hb paling rendah adalah pada kelompok V yakni sebesar

-

1,2 gldl.Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji beda berpasangan menunjukan bahwa rata-rata Hb sebelum dan setelah intervensi berbeda secara statistik, baik pada kelompok yang diberi "cookies" yang di fortifikasi (p=0,000) maupun kelompok yang diberi "cookies" yang tidak di fortifikasi (p=0,000) (Tabel Lampiran 10). Meskipun sama-sama mengalami penurunan kadar selama intervensi, tetapi ketika dilakukan uji beda antara kedua kelompok menunjukan perubahan Hb berbeda nyata (p=0,048) (Tabel Lampiran 9).

Perturnbuhan konseptus dan peningkatan volume darah ibu yang nyata menyebabkan peningkatan secara nyata kebutuhan besi. Penambahan 18 % sel darah merah membutuhkan kira-kira 300 mg besi (Rosso, 1990). Halberg (1988), memperhitungkan 350 mg besi digunakan untuk fetus dan plasenta, 450 mg besi digunakan untuk pertambahan jumlah sel darah merah ibu, dan kehilangan besi dari tubuh selama kehamilan sekitar 240 mg. Sehingga total kebutuhan besi kira- kira 1040 mg besi selama kehamilan. Jumlah ini tanpa memperhitungkan besi yang hilang bersama darah pada waktu bersalin yakni sebanyak 250 mg.

Rata-rata penurunan kadar Hb pada kelompok yang diberi "cookies" yang di fortifikasi besi, folat, vitamin A, dan vitamin C lebih rendah yakni sebesar 0,7242 gldl, sedangkan pada kelompok yang tidak di fortifikasi p e n m a n n y a lebih tinggi yakni sebesar 1,4290 gldl. Ini menunjukan bahwa meskipun fortifikasi "cookies" dengan zat besi (Fe) dan folat, vitamin A, dan vitamin C belum mampu menghambat laju penurunan Hb darah selama kehamilan tetapi p e n m a n laju secara nyata lebih rendah dibandingkan dengan kelompok tanpa fortifikasi.

Peneliti tidak bisa memastikan apakah pengaruh penghambatan laju penurunan kadar Hb ini diakibatkan oleh fortifikasi, besi, folat, vitamin A, dan vitamin C secara bersama-sama atau hanya diakibatkan oleh fortifikasi besi saja.

Pada ibu hamil terjadi penurunan kadar Hb, yang diakibatkan oleh karena adanya reaksi fisiologis yang normal, dimana Hb merupakan bagian dari sel darah merah. Scholl dan Reilly (2000), menunjukan bahwa defisiensi besi pada akhir kehamilan mungkin sebagai refleksi dari ekspansi volume plasma ibu hamil sebagai reaksi fisiologi yang normal. Reaksi fisiologis yang normal ini menyebabkan volume plasma meningkat pesat yang meningkat sampai .50%. ,

Meskipun terjadi juga peningkatan sel darah merah (sekitar 30%) selama kehamilan tetapi peningkatannya tidak sejalan dengan peningkatan volume plasma, namun total sel darah merah cukup (Ladipo, 2000).

Disamping itu p e n m a n kadar Hb juga disebabkan aliran zat gizi yang cepat ke janin. Zat besi sebagai komponen Hb, merupakan salah satu zat gizi yang dapat mengalir dengan cepat ke janin, meskipun ibu dalam keadaan defisien zat gizi besi (Kochenour, 1994). Dua puluh persen besi yang disimpan pada janin terakumulasi pada minggu terakhir kehamilan (Linder, 1992).

Faktor yang mempengaruhi Perubahan Hb

Faktor yang diduga mempengaruhi perubahan Hb dapat dilihat dalam Tabel 5.20. Dari hasil analisis dengan menggunakan regresi pada a = 5%, menunjukan bahwa perubahan Hb pada ibu hamil dipengaruhi oleh Hb awal ( p = 0,000),

formula A (p=0,044) dan lama intervensi ( p=0,010 ). Koefisien determinasi adalah 0,329 dengan p = 0,000. Hubungan antara peubah respon dengan peubah bebas cukup kuat dilihat dari R=0,573.

Tabel 5.20. Koefisien regresi .peubah yang diduga berpengaruh terhadap perubahan Hb R 0,573 R ' 0,329 t 2.296 2.032 1.935 1.181 1.324 2.618 .534 370 -7.369 (Constant) FORMULAA FORMULAB FORMULAC FORMULAD L. INTERV K KESEHATAN BESI SUPLEMEN HB AWAL Sig. .023 .044 .055 .239 .I88 .010 .594 .386 .OOO Std. Error 1.498 .381 .381 .381 .385 ,012 .814 .003 .080 Unstandardized Coefficients B 3.440 .774 .737 .450 .510 3.160E-02 .435 2.653E-03 -.592 Standardized Coefficients Beta .I77 .I66 .lo2 .I14 .I79 .036 .060 -.498

Tabel 5.20 menunjukan bahwa perubahan Hb mempunyai hubungan positif dengan formula A dan lama intervensi. Sebaliknya kadar Hb awal intervensi mempunyai hubungan negatif dimana semakin baik status Hb awal, maka perubahan Hb setelah intervensi semakin kecil. Zavaleta et a1 (2000) menunjukan bahwa suplementasi besi dan folat pada wanita Peru yang hamil, tidak menunjukan perbedaan status besi yang dilihat pada perubahan hematologi, tetapi perubahan hematologi dipengaruhi oleh status Hb pada awal.

Hb merupakan senyawa yang terdiri dari heme dan globin, dimana heme itu sendiri disusun oleh besi (Fe). Keadaan ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan penyerapan besi sebagai komponen Hb, dipengaruhi oleh status besi tubuh. Fe merupakan senyawa esensiel bagi pembentukan Hb (hemoglobin). Hb merupakan komponen protein yang utama dalam sel darah merah, yang dibentuk oleh 4 subunit, 2 unit a-globin dan 2 unit P-globin. Setiap subunit mengandung sebuah kelompok heme (Brody, 1994). Heme dibentuk dari Fe dan glisin, yang merupakan komponen protein. Kekurangan protein menyebabkan pembentukan Hb menjadi berkurang. Rata-rata tingkat konsumsi protein pada ibu hamil yang diteliti cukup baik, yakni sekitar 85%, namun masih ada ibu hamil dengan tingkat konsumsi protein dibawah 70%.

Perubahan Hb semakin besar dengan semakin kecilnya kadar Hb pada sebelum intervensi. Hal ini diakibatkan oleh karena penyerapan Fe aktual diatur oleh kebutuhan tubuh. Hallberg (1988) menyatakan penyerapan besi non-heme sangat dipengaruhi oleh status besi seseorang, tetapi pengaruh ini tidak tampak pada besi heme dalam jumlah dibawah beberapa mg perhidangan makanan. .

Pada kondisi tubuh mengalami defisiensi Fe yang dapat dilihat dari kadar

Hb,

maka penyerapan Fe dari dinding mukosa usus semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan

Hb

semakin besar. Penemuan ini sejalan dengan penemuan yang dilaporkan oleh Goonewardana et al. (1996), bahwa suplementasi Fe dan vitamin C, mampu meningkatkan Hb pada kelompok dengan Hb awal <1 1 g/dl.

Formula A mempunyai pengaruh yang nyata terhadap perubahan Hb setelah intervensi. Rata-rata perubahan Hb ibu hamil yang diberi "cookies" formula A, adalah 0,767 g/dl, lebih tinggi dari ibu hamil yang diberi "cookies" formula

E.

"Cookies" formula B, C, D, meskipun sama-sama di fortifikasi dengan besi (Fe), folat, vitamin A dan vitamin C, namun ketiga formula tersebut tidak mempengaruhi perubahan Hb ibu hamil secara nyata. Diduga ha1 ini disebabkan karena adanya zat gizi lain yang ditambah seperti; pada formula B, selain ditambah besi, folat, vitamin A, dan vitamin C, juga ditambah zat seng (Zn); formula C, juga ditambah iodium (I); dan formula D, juga ditambah Zn dan I. Diduga adanya tambahan mineral Zn, menyebabkan penyerapan Fe terhambat. Pada formula B dan D, ditambahkan Zn sebesar 15 mg/83 gram "cookies", disamping juga ditambahkan Fe sebesar 36 mg/83 gr "cookies". Berarti penambahan Fe dan Zn dengan perbandingan 36:14 atau sama dengan 2,6 : 1, mungkin menghambat penyerapan Fe. Penemuan ini tidak sejalan dengan penemuan yang dilaporkan oleh O'Brien et al., 1999, bahwa suplementasi Fe dan Zn dengan perbandingan 4: 1 tidak mempengaruhi penyerapan Fe. Sedangkan pada formula C yang ditambah iodium juga tidak menunjukan pengaruh yang nyata pada perubahan Hb darah, bagaimana mekanismenya belum dapat dijelaskan. ,

Barangkali ini ada kaitannya dengan persaingan dalam penggunaan protein. Adanya tambahan iodium dalarn "cookies" formula C, mengakibatkan sejumlah protein dibutuhkan untuk membentuk hormon tiroid, sehingga protein yang tersedia untuk digunakan dalam penyerapan maupun transportasi besi sebagai komponen Hb menjadi relatif rendah jurnlahnya. Ini yang menyebabkan pembentukan Hb pada ibu hamil yang diberi "cookies" formula C, menjadi terhambat dibandingkan pada ibu hamil yang diberi "cookies" formula A.

Keluhan kesehatan dan konsumsi besi dari suplemen tidak mempengaruhi perubahan Hb ibu hamil. Hal ini diduga diakibatkan sebagian besar ibu hamil tidak mengalami keluhan kesehatan. Kontribusi besi dari suplemen cukup tinggi yakni sekitar 45%, namun tidak terlihat pengaruhnya terhadap perubahan Hb.

Meskipun perubahan Hb dipengaruhi oleh Hb sebelum intervensi dan lama intervensi, tetapi perubahan Hb antara kelompok tidak menunjukan perbedaan yang nyata secara statistik. Hal ini disebabkan oleh karena status Hb sebelum intervensi dan lama intervensi, tidak menunjukan perbedaan yang nyata antara kelompok.

Koefisien determinasi model diatas masih relatif kecil, yakni 0,329. Ini artinya hanya 32,9% model ini dapat menjelaskan perubahan Hb, sedangkan 67,l % perubahan Hb dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pembentukan Hb dalam tubuh yakni dimulai dari asupan besi dan protein yang merupakan komponen pembentuk Hb, serta zat lain yang mempengaruhi baik penyerapan maupun metabolismenya dalam tubuh. Berbagai peubah yang diduga mempengaruhi terbentuknya Hb yang mampu diukur dimasukan dalam model. Namun ada berbagai peubah 1ain.yang .

tidak mungkin dimasukan karena berbagai keterbatasan. Terbentuknya Hb dalam tubuh merupakan suatu proses metabolisme yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor termasuk saling interaksi diantara komponen zat gizi maupun zat bukan gizi.

Berbagai zat gizi clan zat bukan gizi yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsi mempengaruhi perubahan Hb. Sebagian zat gizi yang diduga mempengaruhi perubahan Hb diukur pada penelitian ini, tetapi tidak dimasukan kedalam model regresi. Hal ini disebabkan karena pengukurannya kurang akurat, karena hanya diukur 1 kali dalam 1 trimester (Tabel 5.18). Pengukuran konsumsi zat gizi pada penelitian ini hanya digunakan untuk membandingkan konsumsi zat gizi antara kelompok intervensi.

Dikenal dua macam besi yaitu besi heme dan besi non-heme. Besi heme hams dihidrolisa dari hemoglobin atau myoglobin sebelum diserap. Pemecahan ini dilakukan oleh protease pada lambung dan usus kecil. Heme yang berasal dari hemoglobin mengandung besi dan cincin porphyrin diserap secara utuh sebagai metalloporphyrin kedalam sel mukosa usus halus (Monsen, 1988).

Dalam sel mukosa, heme yang telah diserap dipecah oleh enzim oksigenase sehingga heme menjadi besi ferro dan protoporphyrin ( Groff et al., 1995). Besi yang telah dibebaskan kemudian dipindahkan ke sisi serosa sel mukosa dengan menggunakan mekanisme pengangkutan intraseluler yang sama seperti yang digunakan oleh besi non-heme (Hallberg, 1988).

Peneliti tidak memasukan peubah jurnlah enzim protease dan oksigenase, karena peneliti tidak mungkin mengukurnya. Menurut Espinosa-Nava dikutip oleh Muchtadi 2001 menyatakan aktifitas enzim-enzim protease dipengaruhi oleh serat makanan, yang juga tidak diukur pada penelitian h i .

Bagaimana besi melewati sel mukosa atau berdistribusi dalam sel belum diuraikan secara jelas, tetapi Groff et al. (1995) telah mengajukan sebuah model bahwa besi non-heme diarnbil dari usus dalam bentuk ion fero, oleh reseptor pada sel mukosa usus. Besi ferro dapat dikonversi menjadi bentuk feri sebelum berikatan dengan membran protein. Beberapa besi mungkin melewati sel mukosa secara difbsi.

Asam amino tertentu seperti sistein yang merupakan komponen protein, asam laktat, asam tartarat, W o s a , sorbitol, daging dan ikan mempunyai peran dalam peningkatan penyerapan besi, serta fitat dan tannin yang menghambat penyerapan besi juga tidak diukur.

Beberapa faktor dapat meningkatkan penyerapan yakni vitamin C, asam laktat, asam tartarat, W o s a , sorbitol, daging dan ikan (Hallberg, 1988 dan Monsen, 1988), Bagaimana daging, burung dan ikan dapat meningkatkan penyerapan besi non-heme belum dapat diidentifikasi dengan jelas (Hurrell et al., 1988). Tetapi Taylor et al., 1986, dan Monsen, 1988 menyatakan protein ini dicerna menjadi peptida yang mengandung relatif lebih banyak asam amino sistein, senyawa inilah yang berperan dalam peningkatan penyerapan besi. Beberapa faktor lainya menurunkan penyerapannya seperti fitat, dan tannin ( Groff

Asam amino seperti sistein dan histidin dapat berfbngsi sebagai transpor besi

~

menyeberangi sel mukosa. Beberapa besi mukosa mungkin dioksidasi menjadibentuk ferri dan berikatan dengan apotransferin sel mukosa dan membentuk

1

transferin. Tranferin membawa ion ferri menyeberangi sitosol sel mukosa.

Besitidak menyeberangi sel dengan difusi

,

tetayi berikatan dengan asam amino, atauI

I sebagai bagian dari transferin, digabungkan dengan apoferitin. Apoferitin adalah

I

sebuah protein yang beraksi sebagai pemegang besi. Protein ini berfbngsi sebagai feroksidase menggunakan oksigen untuk merobah besi fero yang terikat menjadi

I

I feri untuk cadangan.

Cadangan besi dalam bentuk feri ini dapat dirubah menjadi fero dan dilepaskan dari molekul feritin jika besi dibutuhkan oleh sel mukosa atau untuk

I

transpor pada jaringan lain. Jika tidak dibutuhkan besi tetap sebagai feritin dan dikeluarkan 2 atau 3 hari kedalam lumen sistem pencemaan. Besi dalam bentuk feri dibawa dalam plasma dalam bentuk ikatan dengan transferin glikoprotein. 1 Ceruloplasmin adalah protein yang mengandung copper (Cu) juga mempunyai

I

I aktifitas feroksidase yang dapat mengkatalisir oksidasi fero menjadi feri sehingga

dapat berikatan kuat dengan transferin. Copper (Cu) sebagai komponen ceruloplasmin juga tidak diukur.

I

I Beberapa zat lain yang diduga mempengaruhi penyerapan besi yang juga

tidak diukur adalah kalsium dan vitamin B 2 (riboflavin). Hallberg et a1 (1992)

I

menyatakan kalsium secara kuat menghambat penyerapan besi hem maupun besi nonhem. Power et a1 (1993) melaporkan riboflavin dikaitkan dengan metabolisme besi, mereka menunjukan defisien riboflavin menurunkan absorbsi besi dan meningkatkan kehilangan gastrointestinal. Defisiensi besi mengakibatkan

meningkatnya proliferasi sel kript usus sehingga merusak penyerapan besi, sehingga akumulasi besi dihati dikurangi.

Kadar Feritin Serum

Fakta menunjukan bahwa ada hubungan antara feritin serum dengan cadangan besi. Hal ini dikaitkan dengan: (1) ada korelasi positif antara kadar feritin serum dengan cadangan besi dalam sumsum tulang; (2) turunnya kadar feritin serum sejalan dengan perubahan cadangan besi hati (Walters et al. 1973);

(3) terapi besi dan tranfusi yang berulang-ulang, dapat meningkatkan kadar feritin serum (Kimber et al., 1983).

Tabel 5.21. Sebaran ibu hamil menurut kadar feritin serum dan deskriptif statistik kadar feritin serum pada berbagai kelompok intervensi

Pengelompokan kadar feritin serum didasarkan pada kriteria WHO (1 996). Ada keragaman kadar feritin pada data awal, dimana sebanyak 21,9% sampai dengan 42,5% ibu hamil mempunyai kadar feritin serum dibawah 10 pgfl. Ini menunjukan masih relatif banyak ibu hamil yang mengalami deplesi simpanan

I

besi, bahkan telah dapat dikatakan anemia defisiensi besi. Keadaan ini membawa risiko pada ibu hamil, karena besi sangat diperlukan selama kehamilan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, disamping untuk mempertahankan kesehatan ibu hamil itu sendiri, baik pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Sebagian lain ibu hamil mempunyai kadar feritin 2 10 pg/l.

Pre

1

Post Pre1

Post Pre1

Post Pre1

Post Pre1

Post1

l(n=33) ll(n=32)1

lll(n=32) IV(n.31) V(n=32)1

Kelompok

- -- - -

Keterangan Kelompok:

I diberi "cookies" formula A (di fortifikasi Fe, folat, vit.A,vit.C) I1 diberi "cookies" formula B (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C , Zn) I11 diberi "cookies" formula C (di fortifikasi Fe, folat, vit A, vit.C, I) IV diberi cookie^'^ formula D (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn, dan I)

V diberi "cookies formula E (tanpa fortifikasi)

Gambar 5.5. Diagram batang proporsi ibu hamil menurut kadar feritin serum sebelum (pre) dan setelah intervensi (post)

Meskipun ada keragaman kadar feritin pada data awal namun setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%,

menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata rata-rata kadar feritin ibu hamil sebelum intervensi antara kelima kelompok intervensi (Tabel Lampiran 8)

.

Demikian juga ketika digunakan uji beda antara kelompok yang di fortifikasi besi, folat, vitamin<A, vitamin C dengan yang tidak di fortifikasi besi, folat, vitamin A, vitamin C (Tabel Lampiran 9). Ini artinya status gizi ibu hamil dilihat dari kadar feritin serum sebelum intervensi antara kelompok tidak menunjukan perbedaan yang nyata.Zat besi dalam tubuh disimpan sebagai feritin atau hemosiderin dalam beberapa jaringan dan organ terutama hati, limpa dan sumsum tulang. Pada laki- laki dewasa simpanan besi berkisar 500-1000 mg, sedangkan pada wanita dewasa lebih rendah dan jarang melebihi 500 mg. Banyak wanita di negara industri dan negara yang sedang berkembang tidak mempunyai simpanan besi sama sekali (Hallberg, 1988), ha1 ini disebabkan karena ketersediaan besi secara biologis rendah dan surnber besi heme dalam makanan terbatas (O'Brien et al., 1999). Gejala yang paling awal dari defisiensi besi meliputi bentuk simpanan besi. Besi disimpan secara intraselluller dalarn feritin, yang pada keadaan defisiensi, kadar feritin menjadi rendah (Godfiey et al, 1991 dan Nelson et al, 1993).

Kadar feritin disamping dipakai untuk mendeteksi cadangan juga dapat digunakan untuk mengetahui deplesi simpanan besi atau bahkan sebagai indikator adanya kelebihan besi jika feritin serum > 200 pgll, tetapi pada ibu hamil pada penelitian ini tidak ditemukan ada yang mempunyai feritin serum lebih dari 200

pg/l. Pada ibu hamil yang anemia ditemukan kadar feritin serum < 10 pg/l (Gibson, 1990). Menurut Cook and Skikne, 1982 yang dikutip oleh Gibson (1990), setiap 1 pg/l setara dengan kira-kira 10 mg simpanan besi.

Simpanan besi sangat dibutuhkan bagi ibu hamil untuk persiapan pada waktu persalinan, karena persalinan dalam keadaan nomalpun membutuhkan sejumlah darah ekstra. Besi yang merupakan komponen sel darah merah ikut hilang bersama kehilangan darah pada waktu persalinan. Halberg (1988) menyatakan pada waktu persalinan tubuh kehilangan darah sebesar 200 mg besi.

Setelah intervensi proporsi ibu hamil yang mempunyai kadar feritin dibawah 10 pg/l berkisar antara 21,9 % sampai dengan 50,0%. Proporsi ibu hamil' yang .

mempunyai kadar feritin dibawah 10 pgll paling besar pada kelompok V. Meskipun ada keragaman namun setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji beda pada ct = 5%, antara kelompok yang di fortifikasi besi, folat, vitamin A, vitamin C, dengan kelompok yang tidak di fortifikasi besi, folat, vitamin A, vitamin C tidak menunjukan perbedaan yang nyata (Tabel Lampiran

Rata-rata kadar feritin pada masing-masing kelompok berkisar antara 21,9 pg/l sampai dengan 27,O pg/l pada sebelum intervensi dan 12,9 pg/l sampai dengan 18,7 pg/l setelah intervensi. Dilihat dari rata-rata kadar feritin pada masing-masing kelompok menunjukan adanya penurunan setelah intervensi, dimana rata-rata penurunan terbesar terjadi pada kelompok V, yakni sebesar 11,6

I I

-

20 2. EI)=

10 Rataan Feritin 2 0I

I

Kelompok Keterangan Kelompok:I diberi cLcookies" formula A (di fortifikasi Fe, folat, vit.A,vit.C) I1 diberi "cookies" formula B (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn)

111 diberi "cookies" formula C (di fortifikasi Fe, folat, vit A, vit.C, I) IV diberi "cookies" formula D (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn, dan I)

V diberi "cookies formula E (tanpa fortifikasi)

Gambar 5.6. Diagram batang rata-rata feritin serum sebelum (1) dan setelah intervensi (2) menurut kelompok intervensi

I

I Penurunan kadar feritin selama keharnilan merupakan suatu reaksi fisiologis

i

yang normal, seperti hemoglobin, kegagalan ekspansi volume plasma atau yang disebut hipovolemia juga berimplikasi pada tingginya kadar feritin plasma ibu

~

(Scholl dan Reilly, 2000). Rosso dan Salas (1994) dikutip oleh Scholl dap ReillyI (2000) melaporkan pada hewan yang kurang gizi, ekspansi volume plasma selama

I

kehamilan dikurangi dan mengakibatkatkan aliran darah melalui plasenta (lower uteroplacental blood flow) lebih rendah sehingga pengiriman zat gizi ke janin terhambat.

Disamping itu penurunan kadar feritin juga disebabkan terjadinya aliran zat gizi yang cepat ke janin. Zat besi sebagai komponen feritin, merupakan salah satu zat gizi yang dapat mengalir dengan cepat ke janin, meskipun ibu dalam keadaan defisien zat gizi besi (Kochenour, 1994).

Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji beda berpasangan (t test) menunjukan ternyata rata-rata kadar feritin serum sebelum dan setelah intervensi berbeda secara statistik pada masing-masing kelompok (p = 0,000 pada kelompok diberi "cookies" yang di fortifikasi besi, folat, vitamin A, vitamin C ; p

= 0,004 pada kelompok yang diberi "cookies" tanpa fortifikasi besi, folat, vitamin A, vitamin C (Tabel Lampiran 10). Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji beda pada a = 5%, menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata pada perubahan rata-rata kadar feritin serum antara kelompok yang diberi "cookies" yang difortifikasi besi, folat vitamin A, vitamin C dengan kelompok yang yang diberi "cookies" tanpa fortifikasi besi, folat, vitamin A, vitamin C

(Tabel Lampiran 9). Diduga ha1 ini disebabkan karena zat besi masih diperlukan untuk membentuk

Hb,

sehingga tidak tersedia untuk pembentukan feritin.Faktor vann Memvennaruhi Perubahan Feritin Serum

Faktor yang mempengaruhi perubahan feritin setelah dianalisis dengan menggunakan regresi dapat dilihat dalam Tabel 5.22. Dari Tabel tersebut dapat dilihat faktor yang berpengaruh secara nyata (pada a = 5%) adalah kadar feritin

awal intervensi (p = 0,000), dengan koefisien deterrninasi regresi sebesar 0,8 15; p = 0,000. Hubungan antara peubah respon dan peubah bebas sangat kuat dilihat

dari R=0,903.

Tabel 5.22. Koefisien regresi peubah yang diduga berpengaruh terhadap

Tabel 5.22 menunjukan bahwa semakin tinggi kadar feritin awal, maka semakin kecil perubahan feritin serum. Tidak ada pengaruh pemberian "cookies" yang di fortifikasi dengan besi, folat, vitamin A, dan vitamin C terhadap perubahan feritin serum dibandingkan dengan pemberian "cookies" tanpa fortifikasi dengan besi, folat, vitamin A dan vitamin C. Ini menunjukan ternyata

pemberian "cookies" yang di fortifikasi ini belum mampu meningkatkan jumlah besi dalam cadangan tubuh. Diduga disebabkan karena jumlah besi mash dibutuhkan untuk pembentukan Hb, dimana selama intervensi masih menunjukan terjadinya penurunan rata-rata kadar

Hb

ibu hamil,Ferititl serum merupakan indikator dari simpanan Fe(besi) tubuh, yang dapat mendeteksi defisiensi Fe pada tahap awal. Korelasi antara rendahnya feritin serum dengan rendahnya simpanan Fe dalam sumsum tulang sangat kuat.

Fe yang ada dalam pusat inti feritin (FeO0H)n berasal dari Fe yang dibawa oleh transferin dari lapisan serosa pada dinding usus. Penambahan Fe pada "cookies" tidak mempengaruhi perubahan feritin. Hal ini diduga jumlah Fe yang diberikan belum mencukupi untuk kebutuhan Fe tubuh sehingga belum mampu untuk meningkatkan jumlah Fe dalam cadangan. Ini dapat dilihat dari perubahan

Hb

dimana pada semua kelompok masih terjadi penurunan kadar Hb pada akhirkeharnilan.

Penemuan ini sejalan dengan penemuan yang dilaporkan oleh Ridwan et

a1.(1996), bahwa suplementasi 60 mg Fe

+

0,25 mg folat secara harian atau 120 mg Fe+

0,5 mg folat secara mingguan tidak mempengaruhi kadar feritin serum. Kemudian juga seperti yang dilaporkan Preoziosi et a1.(1997), suplementasi Fe sebanyak 2x

50 mg secara harian tidak menunjukan perbedaan yang nyata pada kadar feritin serum dibandingkan dengan plasebo. Tetapi penemuan ini berlawanan dengan yang dilaporkan oleh Milman et al. (1991) dan Tholin et al.(1 995), suplementasi 60 mg Fe secara harian menunjukan kadar feritin nyata lebih tinggi dari plasebo.

Perubahan feritin serum dipengaruhi oleh kadar feritin pada awal intervensi, dimana hubungmya terbalik. Perubahan feritin serum semakin besar jika semakin rendah kadar feritin pada awal intervensi. Fe yang diserap mula-mula masuk kedalam sel mukosa usus, kemudian melalui mekanisme tertentu dipindahkan kedalam darah. Jumlah Fe yang masuk kedalam darah sangat dipengaruhi oleh jumlah cadangan Fe dalam tubuh, dimana semakin sedikit cadangan Fe, maka semakin banyak Fe yang diserap dari dinding mukosa usus. Semakin rendah kadar feritin serum pada sebelum intervensi makin besar perubahan feritin serum.

Penyerapan heme dipengaruhi oleh cadangan besi tubuh, 15% pada status besi normal dan 35% pada yang defisien. Penyerapan terjadi pada sepanjang usus halus tetapi paling efisien pada duodenum (Groff et al. 1995). Hal yang senada juga dinyatakan oleh Hallberg (1988), bahwa penyerapan besi non-heme sangat dipengaruhi oleh status besi seseorang. Selanjutnya dijelaskan lagi oleh Hallberg et a1 (1997), bahwa pada subjek pria yang normal

,

ada hubungan terbalik antara total penyerapan dan konsentrasi feritin, pada konsentrasi feritin yang tinggi (>60pg 11) penyerapan menurun sampai pada kadar hanya cukup untuk mengganti kehilangan besi basal dan O'Brien et al. (1999) telah pula membuktikan ha1 yang sama pada ibu hamil.

Meskipun perubahan feritin serum dipengaruhi oleh kadar feritin sebelum intervensi, tetapi perubahan feritin antara kelompok tidak menunjukan perbedaan yang nyata secara statistik. Hal ini disebabkan oleh karena kadar feritin pada awal intervensi tidak berbeda nyata antara kelompok. Lama intervensi, keluhan

kesehatan, dan besi suplemen juga tidak menunjukan pengaruh yang nyata terhadap perubahan feritin ibu hamil.

Model menunjukan mempunyai koefisien determinasi yang cukup besar, yakni 0,815. Ini artinya 81 3 % perubahan feritin dipengaruhi oleh kadar feritin awal, sedangkan 18,5% dipengaruhi oleh peubah lain yang tidak terdeteksi pada penelitian ini. Seperti ha1 nya Hb, feritin merupakan indikator dari status besi dalam tubuh, dimana feritin lebih menggambarkan status besi dalam bentuk simpanan. Oleh karena itu semua faktor yang mempengaruhi penyerapan maupun metabolisme besi mempengaruhi juga perubahan feritin serum, kecuali vitamin A

dan folat.

Berbagai zat gizi dan zat bukan gizi yang terdapat dalarn makanan yang dikonsumsi mempengaruhi perubahan feritin. Sebagian zat gizi yang diduga mempengaruhi perubahan feritin diukur pada penelitian h i , tetapi tidak dimasukan kedalam model regresi. Hal ini disebabkan karena pengukurannya kurang akurat, karena hanya diukur 1 kali dalam 1 trimester (Tabel 5.18). Pengukuran konsumsi zat gizi pada penelitian ini hanya digunakan untuk membandingkan konsumsi zat gizi antara kelompok intervensi

.

Oleh karena adanya keterbatasan seperti terbatasnya tenaga dan waktu serta Daftar Komposisi Bahan Makanan yang tersedia, maka beberapa peubah yang diduga mempengaruhi perubahan feritin tidak dianalisis.

Beberapa peubah yang tidak dianalisis antara lain jenis asam amino tertentu yang dapat meningkatkan penyerapan Fe, senyawa-senyawa yang mampu menghambat penyerapan Fe seperti fitat dan tannin, serta senyawa lain yang secara tidak langsung menghambat tersedianya Fe. Bagaimana peubah tersebut

~

mempengaruhi ketersediaan Fe dalam tubuh telah dijelaskan pada bagian Faktor~

yang mempengaruhi PerubahanHb.

1

Kadar Asam Folat Serum

Pengelompokan asam folat didasarkan pada kriteria: (I), < 3 ng/ml, menunjukan defisien; (2), (3 - 6) ng/ml, menunjukan marginal; dan (3), >6 ng/ml, menunjukan jumlah folat tubuh cukup (Linder, 1992).

I Sebagian besar ibu harnil

( 80,6% sampai dengan 90,0% ) pada sebelum

I intervensi mempunyai kadar asam folat serum dalam kisaran cukup. Pada

beberapa ibu hamil lain ditemukan kadar folat serum berada pada kadar marginal, , yang ditemukan pada setiap kelompok dengan proporsi yang berbeda.

I

I

Tabel 5.23. Sebaran ibu hamil menurut kadar asam folat serum dan deskriptif statistik kadar asam folat pada berbagai kelompok intervensi

Sebelum intervensi, dengan menggunakan uji sidik ragam pada a = 5%,

~

menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata kadar asam folatI

I serum kelima kelompok yang berbeda (Tabel Larnpiran 8), dan dengan

folat dengan kelompok yang diberi "cookies" yang tidak di fortifikasi folat pada a

= 5%, juga ditemukan ha1 yang sama. (Tabel Lampiran 9). Ini artinya status gizi

ibu hamil pada awal penelitian dilihat dari kadar folat serum tidak berbeda antara kelompok. Kelompok Defisien W Marginal I I Keterangan Kelompok:

I diberi "cookies" formula A (di fortifikasi Fe, folat, vit.A,vit.C) I1 diberi "cookies" formula B (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn)

I11 diberi "cookies" formula C (di fortifikasi Fe, folat, vit A, vit.C, I) IV diberi "cookies" formula D (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn, dan I) V diberi "cookies formula E (tanpa fortifikasi)

Gambar 5.7. Diagram batang proporsi ibu hamil menurut kadar asam folat sebelurn (pre) dan setelah intervensi (post)

Setelah intervensi ditemukan ibu hamil yang mempunyai kadar asam folat dibawah 3,O ng/ml yaitu kelompok I dan V. Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji beda pada a = 5%, menunjukan ada perbedaan yang nyata antara kelompok yang diberi "cookies" yang di fortifikasi folat dengari kelompok yang diberi "cookies" yang tidak di fortifikasi folat (p=0,000). Pada kelompok yang diberi "cookies" yang di fortifikasi folat mempunyai kadar folat serum yang lebih tinggi (7.8164 ng/ml) dari kelompok yang diberi "cookies" yang tidak di fortifikasi folat (6.1875 nglml) setelah intervensi, ini menunjukan bahwa

kadar folat serum ibu hamil dipengaruhi oleh pemberian "cookies" yang di fortifikasi folat (Tabel Lampiran 9).

Ibu hamil pada kelompok I,

II, ID,

danIV,

diberi "cookies" yang di fortifikasi dengan folat dalam jumlah yang sama, namun yang terjadi adalah kadar folat "cookies" formula A sebesar 166,7 pg/83 g, pada formula B sebesar 156,2 pg/83 g, relatif lebih rendah dari kadar folat "cookies" pada formula C dan D, yakni 184,8 pg183 g, dan 246,6 pg/83 g (Tabel 5.13).Tabel 5.23 dan Gambar 5.8 menunjukan bahwa terjadi penurunan kadar folat pada setiap kelompok intervensi. Setelah diuji secara statistik dengan menggunakan uji beda berpasangan (uji t) ternyata ada perbedaan yang nyata antara sebelum dan setelah intervensi pada masing-masing kelompok ( p = 0,002 pada kelompok yang diberi "cookies" yang di fortifikasi folat; p = 0,000 pada kelompok yang diberi "cookies" tanpa fortifikasi folat).

1

Rataan As.Folat 11

I

Rataan As.Folat 21

l(n=33) ll(n=32) lll(n=32) IV(n=31) V(n=32) Kelom pok I I Keterangan Kelompok:, I diberi "cookies" formula A (di fortifikasi Fe, folat, vit.A,vit.C) I1 diberi "cookies" formula B (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn) I11 diberi "cookies" formula C (di fortifikasi Fe, folat, vit A, vit.C, I) IV diberi "cookies" formula D (di fortifikasi Fe,folat, vit A, vit C, Zn, dan I) V diberi "cookies formula E (tanpa fortifikasi)

Gambar 5.8. Diagram batang rata-rata asam folat serum sebelum (1) dan setelah intervensi (2) menurut kelompok intervensi

I

Folat merupakan kelompok koenzim dan beflungsi bersama dengan enzim-I enzirn yang bersangkutan. Bentuk poliglutarnat dari folat berupa koenzim

I

I

I alarniah. Dasar kesimpulan ini adalah karena bentuk poliglutarnat merupakan

I

bentuk yang paling banyak dijumpai dalam hampir semua jaringanI

(Wagner, 1987). Asam folat diperlukan dalam sintesa protein, lemak, DNA, RNAI

dan acetylcholin (Brody, 1994). Angka kecukupan asam folat untuk ibu hamil

I

I

yang dianjurkan di Indonesia adalah 300 pgr per hari (LIPI, 1998). Kebutuhan

I

I

folat selama kehamilan meningkat. Peningkatan ini terjadi karena folat adalah

I senyawa yang esensiel sebagai komponen enzim dalam metabolisme purin dan

I pirirnidin, dan terjadi trader ke plasenta (Kochenour, 1994).

I

I Dilihat dari rata-rata perubahan kadar asam folat serum pada masing-masing I

I

kelompok tersebut temyata pada semua kelompok perubahannya negatif. Ini

i

menunjukan selama intervensi terjadi penurunan asam folat serum. PenurunanI

kadar folat serum ibu hamil yang diberi "cookies" yang di fortifikasi folat lebih rendah yakni sebesar 1.6955nglm1, sedangkan pada kelompok yang diberi "cookies" tanpa fortifikasi folat lebih besar yakni sebesar 4.2688nglml. Setelah dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji beda antara kelompok yang diberi "cookies" yang di fortifikasi folat dengan kelompok yang diberi "cookies" yang tidak di fortifikasi folat pada a = 5%, menunjukan temyata ada perbedaan yang nyata @ = 0,021) rata-rata perubahan folat serum (Tabel Lampiran 9).

Penurunan folat serum dikaitkan dengan keadaan fisiologis ibu hamil. Keharnilan menyebabkan terjadi peningkatan ekskresi pada urinari 2 kali lipat dibandingkan yang tidak hamil. Pada banyak studi telah menunjukan

folat dalarn serum clan darah merah selama kehamilan. Pada akhir kehamilan secara umum terjadi penurunan sebesar 20-30% dibandingkan dengan yang tidak hamil meskipun beberapa ahli lain telah melaporkan penurunan yang lebih besar. Jatuhnya konsentrasi asarn folat selama kehamilan bukan saja karena peningkatan ekskresi tetapi jugs karena hemodilusi (Rosso, 1990).

Faktor yang Mempen~aruhi Perubahan Asam Folat Serum

Faktor yang diduga mempengaruhi perubahan asam folat dapat dilihat dalam Tabel 5.24. Setelah dianalisis dengan regresi pada a = 5% ternyata perubahan asam folat dipengaruhi oleh formula B (p=0,002), formula C @=0,000), formula C (p=0,001), dan kadar awal folat ibu hamil ( p = 0,000 ) dengan koefisien determinasi regresi sebesar 0,874 pada p = 0,000. Hubungan peubah respon dengan peubah bebas sangat kuat (R=0,935).

Tabel 5.24. Koefisien regresi peubah yang diduga berpengaruh terhadap perubahan Folat

Tabel 5.24 menunjukan bahwa kadar awal folat mempunyai hubungan terbalik dengan perubahan folat, dimana semakin baik status folat ibu harnil sebelum intervensi maka semakin kecil perubahan folat serum ibu hamil setelah

intervensi. Kelihatannya semakin meningkat status awal folat, maka semakin kecil penyerapan folat. Hal ini sesuai dengan teori adaptasi homeostatik tubuh, dimana pada keadaan defisiensi penyerapan zat gizi diatas normal.

Jenis formula mempengaruhi perubahan folat serum, yaitu formula B, formula C, dan formula D. Ini artinya kombinasi penambahan zat gizi yang berbeda pada masing-masing formula tersebut tidak mempengaruhi penyerapan folat yang berasal dari "cookies". Meskipun semua "cookies" yang di fortifikasi mengandung fortifikan folat, tetapi pada formula B dan D ditambahkan juga Zn (seng). Kauwell et al. (1995) membuktikan suplementasi seng tidak merusak utilisasi asam folat pada subjek manusia. Quinn et al. (1990), menyatakan bahwa 1 suplementasi folat secara nyata dapat meningkatkan folat serum pada tikus

I defisien seng tanpa mempengaruhi kadar seng serum, serta meningkatkan berat

fetus. Sebaliknya Tremblay et al. (1989) menunjukan bahwa suplementasi folat dikaitkan dengan lebih tingginya kadar seng serum pada babi hamil dengan usia kehamilan 30 hari, namun tidak punya pengaruh pada kadar Fe serum. Tremblay

l

et al. (1986), telah membuktikan bahwa tambahan folat dalam diet babi hamil

dapat meningkatkan kadar folat serum, sedangkan Mahomed (2002) telah melaporkan bahwa suplementasi folat pada ibu hamil dapat meningkatkan kadar folat serum ibu hamil.

I Folat dan folasin adalah istilah generik yang digunakan untuk senyawa yang

mempunyai struktur kimia dan h g s i yang sama dengan asam folat yang disebut pteroilglutamat atau pteroilmonoglutamat. Dalarn makanan folat dalam bentuk poliglutamat sebelurn diserap usus hams dihidrolisis menjadi bentuk I

enzim konyugase yang terdapat pada pada mukosa jejunum (Wagner, 1987). Konyugase juga ditemui dalam cairan pankreatik dan empedu. Konyugase yang terdapat dalam brush border juga tergantung pada Zn (seng). Defisiensi seng menyebabkan aktifitas konyungase menurun dan akhirnya menurunkan penyerapan asarn folat (Bender, 1992).

Dengan demikian tambahan Zn (seng) dalam "cookies" mempunyai pengaruh yang baik terhadap penyerapan folat, namun yang menarik pada penelitian ini ditemukan bahwa perubahan Zn serum ibu hamil yang diberi "cookies" yang di fortifikasi dengan Zn tidak menunjukan perbedaan dibandingkan dengan kelompok yang diberi "cookies" yang tidak di fortifikasi Zn, bahkan lebih rendah. Apakah Zn dalam "cookies" terpakai sebagai komponen enzim konyugase, atau karena adanya Fe (besi) yang bersifat antagonis, belum bisa dijelaskan.

Formula C, disamping ditambah dengan folat juga ditambah dengan iodium. Kelihatannya tambahan iodium tidak punya pengaruh yang merugikan terhadap folat serum. Sedangkan formula A yang juga difortifikasi dengan folat

,

tidak mempengaruhi kadar folat serum ibu hamil. Apakah perubahan folat serum ada kaitannya dengan penambahan Zn, dan iodium pada formula "cookies" yang di fortifikasi folat, belum dapat dijelaskan.Lama intervensi, keluhan kesehatan dan konsumsi folat suplemen tidak mempengaruhi perubahan folat serum ibu hamil. Koefisien determinasi model yang ditunjukan diatas mempunyai angka yang cukup tinggi, yakni 0, 874. Ini artinya 87,4 % perubahan folat dipengaruhi oleh formula