BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Merkuri

2.1.1 Definisi dan Sifat Merkuri

Merkuri atau yang dikenal dengan simbol kimia Hg, merupakan logam berat yang dapat terjadi secara alami dan dapat ditemukan pada udara, air, maupun tanah. Merkuri dapat terdistribusi di lingkungan melalui proses oleh alam maupun oleh aktivitas manusia (UNEP & WHO, 2008). Menurut BPOM (2004) dalam Junita (2013), merkuri atau yang dikenal dengan air raksa adalah logam dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik yang ditemukan tersebar dalam bebatuan, air, udara maupun biji tambang (Junita, 2013). Menurut Mason et al (2012) dalam

Patterns of Global Seafood Mercury Concentrations and their Relationship with Human Health and the Environment menyatakan bahwa merkuri menjadi salah satu

polutan yang bersifat global yang memiliki efek negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Konsentrasi merkuri pada lingkungan meningkat tiga kali lipat dan laut merupakan reservoir primer yang dapat menjadi tempat merkuri mengendap (BRI, 2014b). Menurut Widowati et.al (2008) dalam Junita (2013) menyatakan bahwa selain memiliki sifat yang mudah menguap pada suhu ruangan dan dapat memadat pada tekanan 7.640 Atm, merkuri juga dapat larut dalam asam sulfat atau asam nitrit dan tahan terhadap basa. Senyawa logam dengan nomor atom 80 dan berat atom 200,59 g/mol, memiliki titik lebur pada suhu -38,90C dan titik

didih sebesar 356,60C (Junita, 2013). Sebagai negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang luas dan didukung dengan produksi ikan tangkap di laut yang cukup besar, banyaknya pertambangan emas skala kecil hampir di berbagai pulau-pulau besar di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang memiliki risiko terhadap kontaminasi logam berat merkuri (UNEP, 2013).

2.1.2 Jenis Merkuri

Menurut jenisnya, merkuri terdiri dari tiga jenis yaitu :

a. Merkuri Elemental (Hg0)

Merkuri elemental merupakan logam perak-putih yang memiliki berat atom 200.59 g/mol, dengan titik lebur -38,870C dan titik didih 356,720C. Merkuri elemental merupakan jenis merkuri yang mudah menguap dan memiliki berat jenis 13.534 g/cm3 pada suhu 250C (World Health Organization (WHO), 2003). Merkuri elemental yang bersifat tidak terlihat serta tidak berbau, kerap digunakan dalam thermometer, barometer, lampu, proses industri, baterai, dll. Paparan tinggi oleh merkuri elemental sering terjadi melalui proses inhalasi. Merkuri elemental diketahui mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan seperti kerusakan ginjal, insomnia, sakit kepala, hingga penurunan fungsi kognitif (EPA, 2013).

b. Merkuri Inorganik (Hg2+ , Hg (II) )

Merkuri inorganik merupakan senyawa merkuri yang memiliki bentuk bubuk dan garam merkuri yang berwarna putih atau kristal, kecuali merkuri sulfida yang memiliki warna merah. Senyawa merkuri inorganik kerap digunakan

sebagai antiseptik atau disinfektan, fungisida, pestisida, cat tembok, krim – krim pencerah kulit, hingga beberapa obat-obatan tradisional (EPA, 2013).

c. Merkuri Organik

Senyawa merkuri organik yang paling sering ditemukan di lingkungan adalah metilmerkuri (MeHg). Metilmerkuri merupakan senyawa merkuri organik yang palig berbahaya karena bersifat toksik akumulatif, tidak mudah terurai, dan tidak menembus membran. Penyerapan metilmerkuri yang tinggi terdapat pada sel darah merah, usus, plasenta, hingga otak. Hal ini dapat mempengaruhi susunan saraf pusat. Senyawa merkuri organik berupa metilmerkuri dapat terbentuk saat merkuri bergabung dengan karbon (EPA, 2013).

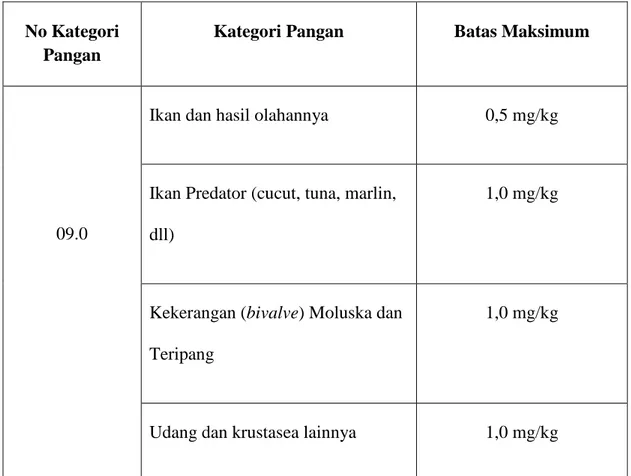

2.1.3 Ambang Batas Merkuri

Menurut standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia yang dipublikasikan dalam SNI 7387:2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Tahun 2009, menyebutkan bahwa batas maksimum cemaran merkuri (Hg) dalam ikan dan produk perikanan seperti yang disajikan dalam tabel berikut (SNI, 2009) :

Tabel 2.1.3.1 Batas Maksimum SNI Cemaran Merkuri (Hg) pada Ikan

No Kategori Pangan

Kategori Pangan Batas Maksimum

09.0

Ikan dan hasil olahannya 0,5 mg/kg

Ikan Predator (cucut, tuna, marlin, dll)

1,0 mg/kg

Kekerangan (bivalve) Moluska dan Teripang

1,0 mg/kg

Udang dan krustasea lainnya 1,0 mg/kg

Hal yang sama juga disebutkan dalam Codex Alimentarius Guideline dan The

European Community yang menetapkan batas kandungan merkuri khususnya

metilmerkuri sebesar 0,5 mg/kg pada ikan non-predator dan 1 mg/kg pada ikan predator (UNEP & WHO, 2008).

2.1.4 Sumber dan Kegunaan Merkuri

Merkuri yang terdapat di lingkungan berasal dari berbagai sumber, diantaranya yang berasal dari proses yang menggunakan merkuri atau proses pengolahan limbah, emisi merkuri yang berasal dari penggunaan mineral dalam industri seperti batu bara, produksi energi yang menggunakan bahan bakar fosil, pertambangan emas serta logam lainnya dan merkuri yang berasal dari alam seperti aktivitas vulkanik, perubahan iklim, kebakaran hutan, dll (Nordic Council, 2002). Tambang emas skala kecil merupakan sektor terbesar yang bergantung pada penggunaan merkuri. Menurut estimasi Mercury Watch oleh UNEP (2012), penggunaan merkuri dalam tambang emas skala kecil atau artisanal and small-scale

gold mining (ASGM) mencapai 1400 ton pada tahun 2011 dan akan bertambah

seiring dengan meningkatnya harga emas. Industri VCM merupakan industri terbesar kedua pengguna merkuri. Industri yang memproduksi polyvinyl chloride (PVC) yang umumnya digunakan pada plastik ini menggunakan merkuri sebagai katalis dalam proses produksinya (UNEP, 2013).

Merkuri, di dalam kehidupan sehari-hari banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Seperti merkuri elemental yang umumnya digunakan di dalam thermometer, barometer, lampu, baterai, amalgamasi dalam dunia kedokteran gigi, penyulingan, dan berbagai proses industri lainnya. Sedangkan merkuri inorganic umumnya dimanfaatkan sebagai campuran bahan baku cat, krim pencerah kulit, sabun, disinfektan, maupun perstisida (EPA, 2013).

2.1.5 Merkuri pada Ikan

Merkuri di lingkungan terdiri dari berbagai bentuk kimia yang berbeda. Selain merkuri elemental, merkuri dapat diklasifikasikan sebagai merkuri inorganik dan merkuri organik. Merkuri diklasifikasikan sebagai merkuri organik ketika ia berikatan dengan senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari karbon. Merkuri di lingkungan dapat berubah sesuai dengan proses dari berbagai senyawa kimia yang bervariasi. Contoh dari merkuri organik adalah metilmerkuri dengan rumus kimia CH3Hg+ yang disebabkan oleh aktivitas mikrobakteri, metilmerkuri umumnya

ditemukan dalam lingkungan perairan. Metilmerkuri merupakan salah satu bentuk merkuri yang utama pada ikan. Bentuk kimia dari metilmerkuri membuatnya dapat dengan cepat menyebar dan terikat dalam protein dari biota air, termasuk protein dari jaringan otot ikan. Menurut Yamashita et al (2005) dalam berbagai spesies tuna kandungan dari total merkuri dalam bentuk metilmerkuri mencapai 70 hingga 77 persen (HealthCanada, 2007).

Menurut Sorensen (1991) dalam Suseno (2011), proses akumulasi logam pada ikan diawali dengan proses pengambilan (uptake) melalui insang dan kemudian diserap ke dalam seluruh jaringan tubuh yang kemudian tersimpan di dalamnya. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses uptake merkuri dan jumlah akumulasinya antara lain kecepatan metabolism, ukuran, jenis, alkalinitas, pH, suhu, tingkat kontaminasi, sumber, serta tingkat kehidupan organisme itu sendiri. Menurut Heath (1987), masuknya merkuri ke dalam jaringan tubuh ikan terjadi ketika merkuri diangkut oleh darah dan berikatan dengan protein hemoglobin dalam sel darah merah ikan (Suseno, 2011).

Beberapa penelitian terkait kandungan merkuri pada ikan telah dilakukan di Indonesia. Seperti yang dilaporkan dalam penelitian oleh Athena (2009) beberapa hasil laut seperti ikan di daerah Kepulauan Seribu, Jakarta cukup bervariasi hingga mencapai angka 3,05 ppm (Athena & Inswiasri, 2009). Penelitian yang serupa di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara melaporkan bahwa kadar merkuri pada ikan kakap merah yang tertangkap di Tanjung Taolas mencapai 0,12 ppm, dan ikan belanak yang tertangkap di Tanjung Akesone mencapai angka 0,13 ppm (Simange, 2011). Penelitian di Teluk Manado dalam Jurnal Pesisir dan Laut Tropis oleh Narasiang (2015) menyimpulkan bahwa kandungan merkuri tertinggi terdapat pada ikan Gora (Myriptis hexagona) dengan nilai mencapai 0,43 ppm dan ikan Capungan (Apogon compresseus) dengan nilai mencapai 0,3 ppm (Narasiang, Lasut, & Kawung, 2015).

2.1.6 Kejadian Akibat Merkuri

Merkuri khususnya metil merkuri (MeHg) yang bersifat toksik pada awalnya dikenal luas saat terjadi tragedi di Teluk Minamata, Kumamoto prefektur, Jepang pada tahun 1956. Berawal pada tahun 1950, fenomena aneh seperti kerang yang mulai mati, ikan mengapung di permukaan air, rumput laut yang gagal tumbuh, dan juga kucing yang mati dengan tidak wajar mulai terjadi di sekitar teluk. Lalu berlanjut pada 21 April 1956, seorang anak dari Tsukinoura di Kota Minamata mengalami ketidakmampuan berjalan dan makan. Hingga akhirnya pada tanggal 12 November 1959 kementerian kesehatan menyatakan bahwa merkuri organik yang terkandung dalam ikan dan kerang di sekitar Teluk Minamata merupakan penyebab utama terjadinya Minamata Disease yang menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat dan dilaporkan telah terjadi pada 2.268 orang pada Agustus 2007. Masuknya

merkuri organik ke lingkungan disebabkan oleh produk sampingan dari pabrik kimia penghasil klorida vinil dan formaldehida milik Perusahaan Chisso yang dibuang ke dalam teluk. Setelah mengalami proses bioakumulasi dan biomagnifikasi yang terjadi secara alamiah, akhirnya organisme yang terdapat di dalam teluk mengakumulasi metil merkuri pada konsentrasi tinggi yang berakhir dengan keracunan pada manusia yang mengkonsumsinya (Minamata Disease Municipal Museum, 2007).

Untuk di wilayah Indonesia, salah satu kejadian yang berkaitan dengan pencemaran merkuri yakni kejadian pencemaran Teluk Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak beroperasinya perusahaan tambang Newmont Minahasa Raya pada tahun 1996, nelayan yang bermukim di sekitar Teluk Buyat mendapati puluhan ikan mati secara tidak wajar dan diikuti dengan gejala penyakit secara misterius yang dialami oleh warga desa seperti sakit kepala yang berulang-ulang, gatal-gatal, mual, muntah, pembengkakan beberapa bagian tubuh, hingga pingsan mendadak. Pembuangan secara langsung 2.000 ton limbah sisa olahan emas yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke laut setiap harinya, terindikasi mengakibatkan pencemaran di Teluk Buyat. Laporan audit internal yang dipublikasikan oeh New

York Times menyebutkan bahwa 17 dari 33 ton merkuri terlepas di udara dan sisanya

sebanyak 16 ton dibuang secara langsung ke dalam teluk (Lutfillah, 2011).

Selain melalui produk atau hasil laut, merkuri juga dapat masuk ke rantai makanan melalui produk-produk agrikutural atau pertanian. Diketahui pada tahun 1971 sebanyak 459 orang meninggal akibat penggunaan fungisida yang mengandung merkuri pada padi sebagai bahan baku pembuatan tepung terigu di wilayah pedesaan Irak (UNEP, 2013). Konsumsi diperkirakan berlangsung pada awal Oktober hingga

November tahun 1971. Insiden ini berkembang menjadi epidemik katastropik dengan 6530 orang yang tercatat masuk rumah sakit dan 459 orang meninggal dunia (Takizawa, 2002).

2.1.7 Risiko Kesehatan Oleh Merkuri

Sekali merkuri dilepaskan ke lingkungan, merkuri dapat pergi menempuh jarak yang jauh dan bertahan lama di dalam sirkulasi melalui udara, air, endapan, tanah, maupun mahluk hidup. Merkuri dengan konsentrasi tinggi dapat ditemukan pada ikan yang bersifat predator yang sangat berpotensi dikonsumsi oleh manusia. Hal tersebut dapat memberi pengaruh serius pada ekosistem serta produktifitas burung dan hewan mamalia. Paparan merkuri dalam jumlah besar dapat memberi risiko yang serius terhadap kesehatan manusia. Merkuri dengan mudah dapat terabsorbsi melalui pembuluh darah maupun terhirup, dan dapat menyerang sistem saraf pusat, kelenjar tiroid, ginjal, paru-paru, sistem imun, mata hingga kulit. Kelainan pada saraf dan perilaku dapat menjadi pertanda adanya kontaminasi dari merkuri dan dengan gejala-gejala lain seperti insomnia, pusing, kehilangan memori, disfungsi kognitif, motorik, dll. Kasus yang menimpa Teluk Minamata di Jepang, keracunan akibat merkuri juga menimbulkan gejala seperti otot yang lemah dan gangguan pada pendengaran serta berbicara. Jika keracunan telah mencapai tingkat parah dapat menimbulkan koma hingga kematian (UNEP, 2013).

2.2 Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan

Keputusan Menteri Kesehatan No. 876 tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) mendefinisikan ARKL sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencermati potensi besarnya risiko dengan mendeskripsikan suatu masalah lingkungan dan melibatkan penetapan risiko pada kesehatan manusia yang berkaitan dengan masalah lingkungan tersebut. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) atau yang dikenal dengan risk assessment memberikan suatu estimasi risiko, menawarkan suatu kerangka yang sistematis untuk mendefinisikan suatu masalah, memberi prioritas, mitigasi risiko, dan memberikan jawaban mengenai risiko yang dapat diterima atau ditoleransi dan disertai bentuk pengelolaan risiko yang diperlukan terkait dengan ranah pengambilan keputusan kesehatan masyarakat dan lingkungan (DEPKES RI, 2012). Menurut WHO (2004) dalam Basri et al (2007), analisis risiko didefinisikan sebagai proses untuk menghitung atau memprakirakan risiko pada suatu organisme sasaran baik sistem maupun sub populasi setelah terpapar oleh agent tertentu. Analisis risiko saat ini kerap digunakan untuk menilai risiko kesehatan pada manusia yang dapat disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan (Basri, Bujawati, & Amansyah, 2014).

Identifikasi bahaya merupakan langkah pertama dalam ARKL yang berguna untuk mengetahui agen risiko yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Setelah diidentifikasi, dilanjutkan dengan analisis dosis respon dengan merujuk pada literature yang tersedia. Kemudian analisis pemajanan dilakukan dengan menghitung asupan dari agen risiko dengan perhitungan Intake yang juga menggunakan hasil pengkuran konsentrasi agen risiko pada media lingkungan yang dapat dilakukan sendiri maupun menggunakan data sekunder. Langkah yang terakhir yaitu

karakterisasi risiko untuk menentukan atau menetapkan apakah suatu agen risiko pada konsentrasi tertentu dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan pada masyarakat yang terpajan (DEPKES RI, 2012).