INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2012

ISBN Nomor Publikasi Nomor Katalog Ukuran Buku Jumlah Halaman : 979.486.6199 : 3204.12.70 : 1413.3204 : 25,7 Cm x 18,2 Cm : 81 + viiiNaskah

: Seksi Statistik Sosial

Gambar kulit dan seting : Badan Pusat Statistik

Kabupaten Bandung

Diterbitkan

: Badan Pusat Statistik

Kabupaten Bandung

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 ii

Kata Pengantar

Atas perkenan Allah SWT edisi ketujuh ”Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Tahun 2012” dapat dipublikasikan. Kegiatan ini terwujud atas kerjasama antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bandung dibahas berdasarkan masing-masing indikator pembentuknya, yaitu pengukuran pencapaian di bidang kesehatan; pengukuran keberhasilan di bidang pendidikan; dan penghitungan pencapaian di bidang ekonomi.

Beberapa penyesuain terkait metodologi penghitungan terus dilakukan. Salah satunya adalah penghitungan indeks kesehatan yang mengggunakan metode yang digunakan pada tahun 2010 dan sebelumnya, sedangkan indeks daya beli menggunakan metode yang disesuaikan pada tahun 2011.

Kepada semua pihak di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah mendukung penyusunan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Disadari bahwa sajian publikasi ini masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, tanggapan serta saran-saran sangat kami harapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi evaluasi dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Soreang, Desember 2012.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG,

Ir. R. BASWORO WAHYU UTOMO

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 iii DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN KATA PENGANTAR i ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

1 2 2

BAB II. METODOLOGI 3

2.1. Metode Pengumpulan Data 2.2. Kerangka Sampel

2.3. Pengertian Indikator

2.4. Indikator Pembangunan manusia 2.5. Metode Penghitungan IPM

2.6. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM 2.7. Ukuran Perkembangan IPM

2.8. Beberapa Definisi Operasional Indikator Terkait

3 3 4 5 6 10 11 11

BAB III. PEMBANGUNAN MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN 15

3.1. Kondisi Kesehatan

3.2. Capaian Derajat Kesehatan

15 24

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 iv

BAB IV. PEMBANGUNAN MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN 31

4.1. Kondisi Pendidikan 4.2. Capaian Pendidikan 4.2.1. Angka Melek Huruf 4.2.2. Rata-rata Lama Sekolah

31 43 44 47

BAB V. PEMBANGUNAN MANUSIA DI BIDANG EKONOMI 52

5.1. Kondisi Ekonomi Masyarakat 5.2. Capaian Daya Beli

52 62

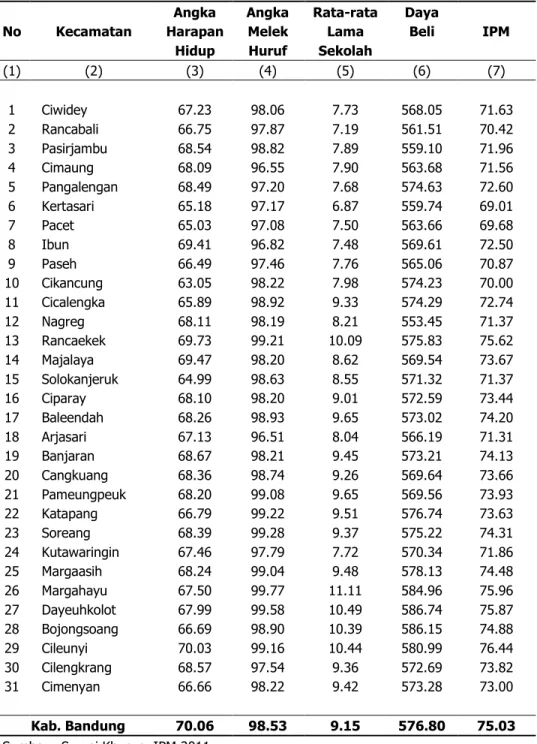

BAB VI. PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BANDUNG

66

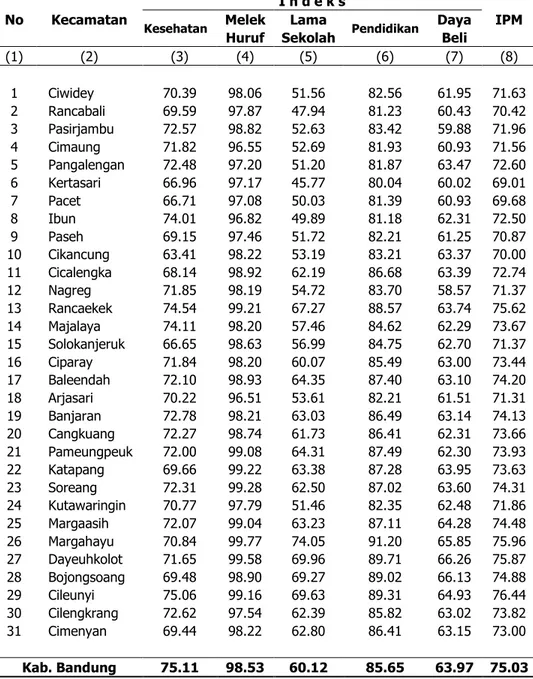

6.1. Capaian IPM Kabupaten 6.2. Capaian IPM Kecamatan

66 69

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 74

7.1. Kesimpulan 7.2. Saran

74 76

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 v

DAFTAR TABEL

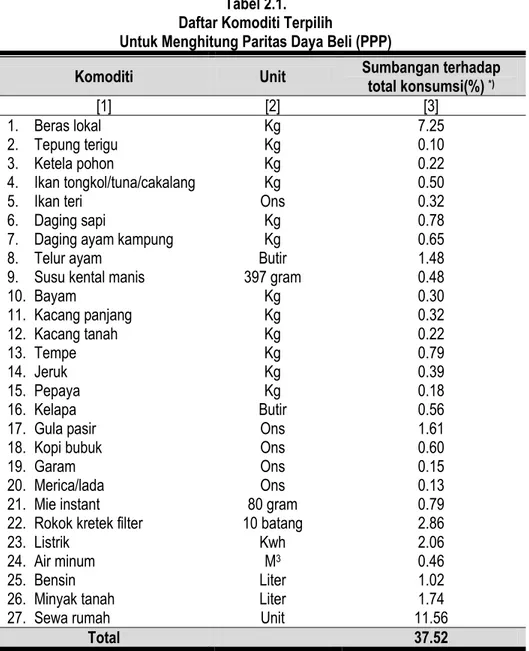

Tabel 2.1. Daftar Komoditi Terpilih untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

9

Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM 10

Tabel 3.1. Angka kematian bayi (AKB) dan Rata – rata Umur Parkawinan Pertama Wanita di Kabupaten Bandung tahun 2008 - 2012

20

Tabel 5.1. Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas di kabupaten Bandung Tahun 2008 – 2012

61

Tabel 6.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2008 – 2012

69

Lampiran 1 Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan, Tahun 2012

78

Lampiran 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan, Tahun 2012

79

Lampiran 3 Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan, Tahun 2011

80

Lampiran 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan, Tahun 2011

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Persentase Balita Berdasarkan Penolong Pertama Kelahiran di Kabupaten Bandung Tahun 2008 – 2012

17

Gambar 3.2. Persentase Balita Berdasarkan Penolong Terakhir Kelahiran di Kabupaten Bandung Tahun 2008 – 2012

17

Gambar 3.3. Presentase Balita Menurut Lamanya diberi ASI di

Kabupaten Bandung tahun 2012 21

Gambar 3.4. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

23

Gambar 3.5. Persentase Lamanya Sakit Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

23

Gambar 3.6. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup(AHH) di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

26

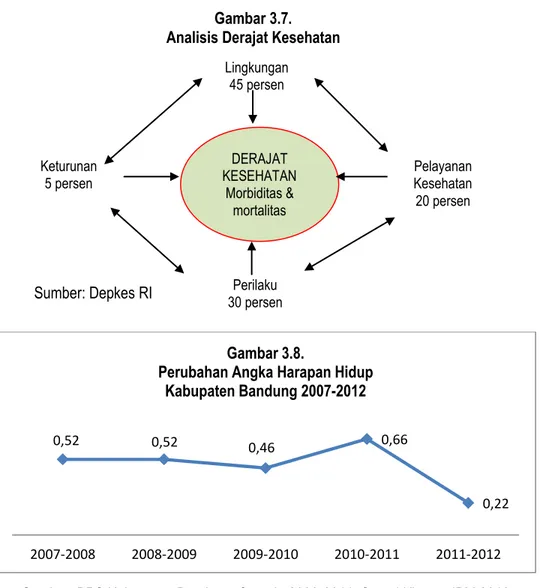

Gambar 3.7. Analisis Derajat Kesehatan 28

Gambar 3.8. Perubahan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2012

28

Gambar 3.9. Pencapaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bandung Tahun 2012

30

Gambar 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2012

33

Gambar 4.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

34

Gambar 4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2012

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 vii Gambar 4.4. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang

Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

36

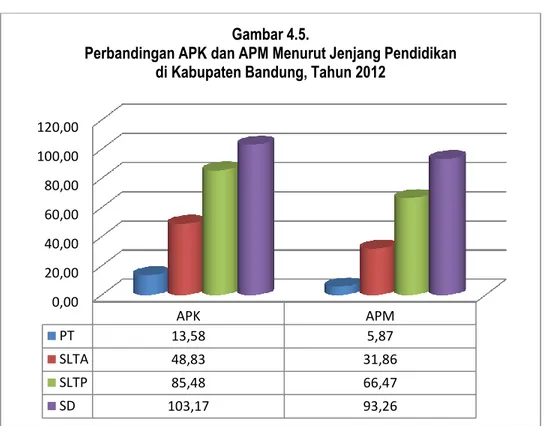

Gambar 4.5. Perbandingan APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2012

38

Gambar 4.6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2012

39

Gambar 4.7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

40

Gambar 4.8. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2012

41

Gambar 4.9. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

43

Gambar 4.10 Pencapaian Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2012

46

Gambar 4.11 Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2012

51

Gambar 5.1 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2012 53

Gambar 5.2 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

55

Gambar 5.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja, dan Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2012

59

Gambar 5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja, dan Pengangguran di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 viii Gambar 5.5 Daya Beli Penduduk Kabupaten Bandung Tahun

2008-2012

63

Gambar 5.6 Pertumbuhan Indeks Daya Beli Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Hal tersebut didorong oleh keinginan untuk percepatanpeningkatan derajat SDM Kabupaten Bandung, sehinggamasyarakat Kabupaten Bandung akan mampu bersaing secara regional maupun nasional baikdibidang pendidikan, kesehatan, maupun daya beli masyarakat. Pencapaian angka IPM Kabupaten Bandungmasih mungkin untuk ditingkatkan, bahkan mampu bersaing dengan kabupaten/kota sekitarnya. Langkah yang harus diambil adalah denganarah kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung yang mampu menjawab permasalahan regional yang telah terpetakan. Keberhasilan pencapaian pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung secara bersamaan akan dapat memberikan kontribusi

terhadap upaya peningkatan pembangunan manusia.

Capaian hasil pembangunan baik secara fisik maupun pembangunan manusia harus terus menerus dipantau dan dievaluasi. Untuk mengukur keberhasilan peningkatan pembangunan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia, maka diperlukan pengukuran menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Munculnya pengukuran IPM karena terjadi pergeseran dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan pengukuran hasil-hasil pembangunan perlu disesuaikan dan terukur terhadap upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Keberhasilan pembangunan bukan hanya sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih jauh lagi terjadinya pembangunan menjadikan manusia kearah hidup yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 2

1.2. TUJUAN

IPM atau Human Development Index (HDI) telah dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP).IPM sangat perlu dievaluasi dalam pembangunan suatu daerahkarena IPM dapat memberikan informasi sampai seberapa besar setiap pencapaian peningkatan hasil pembangunan

memberikan kontribusi

positifterhadapkesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonominya. IPM merupakan suatu indeks yang menunjukkan tentang aspek-aspek: peluang hidup panjang dan sehat,mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Secara tegas IPM tersebut

menggambarkan kemudahan dalam memperoleh akses terhadap aspek sosial, budaya, dan aspek ekonomi.

Pembangunan manusia harus dipahami sebagai salah satu output penting dalam suatu proses perencanaan pembangunankarena IPM merupakan urutan skala kualitas pembangunan manusia yang mengukur keberhasilan pembangunan. Indikator IPM Kabupaten Bandung per kecamatan akan dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan dan sebagai bahan perencanaan pembangunan dengan segenap intervensinya agar pencapaian pembangunan memiliki sinergi terhadap peningkatan kualitas masyarakatnya.

1.3. RUANG LINGKUP DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penghitungan IPM merupakan data primer. Salah satu data pokok yang sangat penting dalam penghitungan IPM adalah data hasil Survei Khusus IPM.

Selain itu dilakukan perbandingan terukur terhadap data sekunder dan diperkuat dengan pengumpulan hasil survei lainnya, termasuk survei harga di Jakarta Selatan yang telah distandarisasi UNDP.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 3

BAB II

METODOLOGI

2.1.Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumahtangga terpilih dilakukan melalui survei dengan wawancara langsung antara petugas dengan responden. Keterangan mengenai rumahtangga dapat dikumpulkan melalui

wawancara dengan kepala rumahtangga, suami/istri kepala rumahtangga atau anggota rumahtangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.2. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam IPM yaitu dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pertama; dilakukan pemilihan sampel kecamatan dan desa/kelurahan (seluruh kecamatan dan desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Bandung terpilih sebagai sampel). Selanjutnya dilakukan pengurutan nomor blok sensus (wilayah pencacahan)yang ada di seluruh desa/kelurahan. Pengurutan ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap blok sensus yang ada dalam suatu desa/kelurahan mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

b. Kedua; memilih blok sensus. Pemilihan blok sensus ini dilakukan dengan cara probability sampling

(penarikan sampel berpeluang). Adapun yang menjadi sampling frame untuk penarikan sampel blok sensus ini adalah jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010. c. Ketiga; pemilihan rumahtangga pada

kelompok blok sensus yang terpilih sampel. Pemilihan rumahtangga dilakukan secara proposional terhadap lima strata pendidikan kepala rumahtangga, sehingga rumahtangga yang terpilih diharapkan merupakan sampel yang representatif dari seluruh rumahtangga.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 4

2.3. Pengertian Indikator

Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut disebut juga sebagai Indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung.

Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: a. Sahih (Valid); indikator harus dapat

mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut. b. Objektif; untuk hal yang sama,

indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.

c. Sensitif; perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator. d. Spesifik; indikator hanya mengukur

perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian, perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Harapan Hidup dari anak usia 1 tahun (e1).

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu:

a. Indikator Input; yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.

b. Indikator Proses; yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata-rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 5 c. Indikator Output/Outcome; yang

menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SLTA

ke atas, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain-lain.

2.4. Indikator-IndikatorPembangunan Manusia

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah, tentunya diperlukan data-data yang up to date dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dalam konteks tersebut diperlukan ukuran-ukuran yang tepat untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu perlu kiranya diketengahkan mengenai berbagai ukuran-ukuran yang biasa digunakan sebagai indikator pembangunan.

Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, dan peningkatan kegiatan olahraga dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian, seperti dikatakan Azwini, Karomo, dan Prijono (1988:469),

tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit.

Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979; Rat, 1982; Holidin, 1993a dan Holidin 1993b) karena mengandung beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 6 membuat indikator ini banyak digunakan

sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini adalah kesederhanaan didalam penghitungannya. Disamping itu, data yang digunakan untuk menghitung IMH ini pada umumnya sudah banyak tersedia. IMH bisa dihitung dengan mudah setiap tahun untuk setiap wilayah (nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat dilakukan perbandingan antar wilayah.

Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan pembangunan

yang semakin kompleks. Untuk itu perlu indikator lain yang lebih reprensentatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human Development Index) merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disampaing mengukur kualitas fisik tercermin dari Angka Harapan Hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu tercermin dari nilai purcashing power parity index(ppp). Jadi, indikator IPM terasa lebih komprehensif dibandingkan dengan IMH.

2.5. Metode Penghitungan IPM

Perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan diperlukan satu set indikator komposit yang cukup representatif. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan

dengan peluang hidup (longevity),

pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas; serta hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 7 didasarkan pada purchasing power parity

(paritas daya beli dalam rupiah).

Usia hidup diukur dengan Angka Harapan Hidup atau e0 yang dihitung

menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan Human Development Report(HDR). Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan

(adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik

untuk keperluan perbandingan antar negara.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut:

a. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita (=A).

b. Mendeflasikan nilai A dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) ibukota propinsi yang sesuai (=B).

c. Menghitung daya beli per unit (=Purchasing Power Parity (PPP)

/unit ). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan

International Comparison Project (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.

d. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi.

e. Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).

f. Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 8

E ( i , j ) j PPP / unit = ---

(p( 9 , j ) . q ( i , j )) j Dimana, E( i , j ) : pengeluaran konsumsi untuk komoditi j di kabupaten ke-iP( 9, j ) : harga komoditi j di DKI

Jakarta (Jakarta Selatan)

q( i,j ) : jumlah komoditi j (unit)

yang dikonsumsi di kabupaten ke-i

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut:

a. Lantai: keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0.

b. Luas lantai per kapita: > 10m2 = 1,

lainnya = 0.

c. Dinding:tembok = 1, lainnya = 0. d. Atap: kayu/sirap, beton = 1, lainnya =

0.

e. Fasilitas penerangan: listrik = 1, lainnya = 0.

f. Fasilitas air minum: leding = 1, lainnya = 0.

g. Jamban: milik sendiri = 1, lainnya = 0.

h. Skor awal untuk setiap rumah = 1. Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh

suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit.

Rumus Atkinson (dikutip dari Arizal Ahnaf, dkk; 1998: 129) yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

C (i)* = C(i) jika C(i)< Z

= Z + 2(C(i) – Z) (1/2) jika Z < C(i ) < 2Z

= Z + 2(Z) (1/2) + 3(C(i)– 2Z) (1/3)

jika 2Z < C(i) < 3Z

= Z + 2(Z) (1/2) + 3(Z) (1/3) + 4(C(i)– 3Z) (1/4)

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 9 Dimana,

C(I) : Konsumsi per kapita riil yang

telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5) Z : Threshold atau tingkat

pendapatan tertentu yang

digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari

Tabel 2.1. Daftar Komoditi Terpilih

Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

Komoditi Unit Sumbangan terhadap total konsumsi(%) *)

[1] [2] [3]

1. Beras lokal Kg 7.25

2. Tepung terigu Kg 0.10

3. Ketela pohon Kg 0.22

4. Ikan tongkol/tuna/cakalang Kg 0.50

5. Ikan teri Ons 0.32

6. Daging sapi Kg 0.78

7. Daging ayam kampung Kg 0.65

8. Telur ayam Butir 1.48

9. Susu kental manis 397 gram 0.48

10. Bayam Kg 0.30 11. Kacang panjang Kg 0.32 12. Kacang tanah Kg 0.22 13. Tempe Kg 0.79 14. Jeruk Kg 0.39 15. Pepaya Kg 0.18 16. Kelapa Butir 0.56

17. Gula pasir Ons 1.61

18. Kopi bubuk Ons 0.60

19. Garam Ons 0.15

20. Merica/lada Ons 0.13

21. Mie instant 80 gram 0.79

22. Rokok kretek filter 10 batang 2.86

23. Listrik Kwh 2.06

24. Air minum M3 0.46

25. Bensin Liter 1.02

26. Minyak tanah Liter 1.74

27. Sewa rumah Unit 11.56

Total 37.52

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 10

2.6. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM dikutip dari Arizal Ahnaf, dkk (1998: 129) dapat disajikan sebagai berikut :

IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3)) Dimana,

X(1) : Indeks Harapan Hidup

X(2) : Indeks Pendidikan = 2/3

(Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

X(3) : Indeks Standar Hidup Layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan

antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

Indeks X(i) = (X(i) - X(i)min) /

(X(i)maks - X(i)min) Dimana,

X(i) : Indikator ke-i (i = 1,2,3)

X(i)maks : Nilai maksimum X(i)

X(i)min : Nilai minimum X(i)

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator X(i) disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen

IPM (=X(I)) maksimum Nilai Minimum Nilai Catatan

[1] [2] [3] [4]

Angka Harapan Hidup 85 25 Sesuai standar global (UNDP) Angka Melek Huruf 100 0 Sesuai standar global (UNDP) Rata-rata lama sekolah 15 0 Sesuai standar global (UNDP) Konsumsi per kapita

yang disesuaikan 732.720 a) 300.000 b)

UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 11 Catatan:

a. Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan

kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1996-2018.

b. Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1996 di Papua.

2.7. Ukuran Perkembangan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi shortfall per tahun (annual reduction in shortfall).

Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r)

dikutip dari Arizal Ahnaf, dkk (1998: 141) dapat dirumuskan sebagai berikut:

(IPM t+n– IPMt) x 101/n

r =

(IPM ideal – IPMt) Dimana,

IPM t : IPM pada tahun t

IPM t+n : IPM pada tahun t + n

IPM ideal : 100

2.8. Beberapa Definisi Operasional Indikator Terkait

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Beberapa indikator

yang sering digunakan diantaranya adalah:

Rasio jenis kelamin, Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.

Angka ketergantungan,

Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 12 usia > 65 tahun terhadap penduduk

usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.

Rata-rata Lama Sekolah, Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf, Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya).

Angka Partisipasi Murni SD,

Proporsi penduduk usia 7 - 12 tahun yang sedang bersekolah di SD.

Angka Partisipasi Murni SLTP,

Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP.

Angka partisipasi Murni SLTA,

Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA.

Persentase penduduk dengan pendidikan SLTP ke atas, Proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jumlah penduduk usia sekolah,

Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 - 24 tahun.

Bekerja, Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama

seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Angkatan Kerja, Penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun.

Angka Pengangguran Terbuka,

Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja.

Persentase pekerja yang setengah menganggur, Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri, Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri.

Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap, Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar.

Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap,

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 13 Proporsi penduduk usia 10 tahun

keatas yang berusaha dengan buruh tetap.

Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar,

Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga.

Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis,

Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan dan tenaga medis lainnya).

Angka Harapan Hidup waktu lahir,

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.

Angka Kematian Bayi, Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.

Persentase rumah tangga berlantai tanah, Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai tanah.

Persentase rumah tangga beratap layak, Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).

Persentase rumah tangga berpenerangan listrik, Proporsi

rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik.

Persentase rumah tangga bersumber air minum leding,

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding.

Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih,

Proporsi rumah tangga dengan

sumber air minum

pompa/sumur/mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah kotoran terdekat.

Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik,

Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik.

Pengeluaran, Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Gini Rasio, Ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 14 Gini Rasio terletak antara 0 yang

mencerminkan kemerataan sempurna dan 1 yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Penduduk miskin, Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar.

Garis Kemiskinan, Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM) dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM).

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 15

BAB III

PEMBANGUNAN MANUSIA

DI BIDANG KESEHATAN

3.1. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan di Kabupaten Bandung mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa tahun terakhir.Perkembangan ini meperlihatkan dampak dari ekspansi penyediaan fasilitas kesehatan publik serta dampak dari program keluarga berencana. Meski demikian masih terdapat tantangan baru sebagai akibat perubahan sosial dan ekonomi.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai

hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain. Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh Larry Green dan para koleganya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan.

Departemen Kesehatan telah mencanangkan visi pembangunan kesehatan yaitu tercapainya penduduk dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan arah kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang dirangkum ke dalam sembilan butir kebijakan sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 16 (Propenas). Dari kesembilan butir tersebut

salah satunya adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, memelihara dan meningkatkan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selanjutnya kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuh program kesehatan pokok antara lain: peningkatan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, upaya kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kemampuan dan pengadaan sumber daya kesehatan, dan lain-lain.

Kabupaten Bandung mempunyai wilayah yang cukup luas sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan untuk penurunan angka kematian bayi sangat membutuhkan perhatian lebih dan kerja keras. Terutama dalam melakukan intervensi problem-problem kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Pada daerah-daerah yang memiliki persebaran

AKB yang cukup tinggi, terutama terjadi di wilayah Bandung Selatan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan harus tetap diprioritaskan.

Kondisi yang cukup

menggembirakan dapat dilihat pada gambar 3.1. mengenai persentase balita berdasarkan penolong pertama kelahiran. Pada tahun 2008 penanganan persalinan oleh tenaga non nakes sebesar 37,17 persen persalinan yang dibantu dukun bersalin dan 0,41 persen dibantu oleh non nakes lainnya. Pada tahun 2009 persalinan oleh dukun bersalin dapat diturunkan menjadi 36,18 persen dan 0,27 persen oleh tenaga non nakes lainnya.

Pada tahun 2010 persalinan oleh dukun bersalin meningkat kembali menjadi 42,94 persen dan oleh non nakes lainnya sebesar 0,70 persen. Pada tahun 2011 persalinan oleh dukun bersalin dapat diturunkan menjadi 25,31 persen dan oleh non nakes lainnya tetap sebesar 0,70 persen. Pada tahun 2012 persalinan oleh dukun bersalin dapat diturunkan menjadi 22,01 persen dan oleh non nakes lainnya sebesar 0,19 persen.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 17

Gambar 3.1.

Persentase Balita Berdasarkan Penolong Pertama Kelahiran di Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008-2011, Survei Khusus IPM 2012

Gambar 3.2.

Persentase Balita Berdasarkan Penolong Terakhir Kelahiran di Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008-2011, Survei Khusus IPM 2012 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Dokter Bidan Nakes

Lain Dukun Lainnya 2008 4,42 57,57 0,43 37,17 0,41 2009 5,59 57,51 0,45 36,18 0,27 2010 7,88 47,87 0,61 42,94 0,70 2011 5,08 68,91 0,00 25,31 0,70 2012 5,88 70,59 1,33 22,01 0,19 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Dokter Bidan Nakes

Lain Dukun Lainnya 2008 4,98 60,54 0,63 31,86 1,99 2009 5,94 59,01 0,45 34,43 0,17 2010 7,80 48,46 0,41 41,80 1,53 2011 5,40 72,41 0,31 21,88 0,00 2012 7,21 69,26 1,71 21,63 0,19

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 18 Selain itu, mengenai persentase

balita berdasarkan penolong terakhir kelahiran dapat dilihat pada gambar 3.2. Pada tahun 2008 penanganan persalinan oleh tenaga non nakes sebesar 31,86persen persalinan yang dibantu dukun bersalin dan 1,99 persen dibantu oleh non nakes lainnya. Pada tahun 2009 persalinan oleh dukun bersalin meningkat menjadi 34,43 persen dan oleh tenaga non nakes lainnya menurun menjadi 0,17 persen. Pada tahun 2010 persalinan oleh dukun bersalin meningkat menjadi 41,80 persen dan oleh non nakes lainnya sebesar 1,53 persen. Pada tahun 2011 persalinan oleh dukun bersalin dapat diturunkan menjadi 21,88 persen dan oleh non nakes lainnya sebesar 0,00 persen. Pada tahun 2012 persalinan oleh dukun bersalin dapat diturunkan menjadi 21,63 persen dan oleh non nakes lainnya sebesar 0,19 persen.

Pada gambar 3.1. dan 3.2.juga terlihat bahwa pada lima tahun terakhir terlihat banyak terjadi kasus rujukan persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi kepada bidan atau dokter. Pada tahun 2008penolong pertama kelahiran oleh dukun bayi sebesar 37,17 persen dan penolong terakhir kelahiran menurun

menjadi 31,86 persen. Sementara itu penolong terakhir persalinan oleh dokter meningkat menjadi 4,98 persen dari penolong pertama kelahiran 4,42 persen.Penolong terakhir persalinan oleh bidan meningkat menjadi 60,54 persen dari penolong pertama kelahiran 57,57 persen. Pada tahun 2009 penolong pertama kelahiran oleh dukun bayi sebesar 36,18 persen dan penolong terakhir kelahiran menurun menjadi 34,43 persen. Sementara itu penolong terakhir persalinan oleh dokter meningkat menjadi 5,94 persen dari penolong pertama kelahiran 5,59 persen. Penolong terakhir persalinan oleh bidan meningkat menjadi 59,01 persen dari penolong pertama kelahiran 57,51 persen. Pada tahun 2010 penolong pertama kelahiran oleh dukun bayi sebesar 42,94 persen dan penolong terakhir kelahiran menurun menjadi 41,80 persen. Sementara itu penolong terakhir persalinan oleh dokter menurun menjadi 7,80 persen dari penolong pertama kelahiran 7,88 persen. Penolong terakhir persalinan oleh bidan meningkat menjadi 48,46 persen dari penolong pertama kelahiran 47,87 persen. Pada tahun 2011 penolong pertama kelahiran oleh dukun bayi sebesar 25,31 persen dan penolong

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 19 terakhir kelahiran menurun menjadi 21,88

persen. Sementara itu penolong terakhir persalinan oleh dokter meningkat menjadi 5,40 persen dari penolong pertama kelahiran 5,08 persen. Penolong terakhir persalinan oleh bidan meningkat menjadi 72,41 persen dari penolong pertama kelahiran 68,91 persen.Pada tahun 2012penolong pertama kelahiran oleh dukun bayi sebesar 22,01 persen dan penolong terakhir kelahiran menurun menjadi 21,63 persen. Sementara itu penolong terakhir persalinan oleh dokter meningkat menjadi 7,21 persen dari penolong pertama kelahiran 5,88 persen. Penolong terakhir persalinan oleh bidan meningkat menjadi 69,26 persen dari penolong pertama kelahiran 70,59 persen. Penanganan persalinan oleh non nakes memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena infeksi atau perawatan pasca persalinan yang kurang baik dibandingkan dengan persalinan yang ditolong oleh tenaga nakes seperti dokter, bidan, maupun tenaga paramedis. Oleh karena itu, peranan tenaga medis dalam pertolongan persalinan harus terus ditingkatkan. Karena berbagai hal, masyarakat masih menggunakan bantuan

dukun beranak pada proses persalinan. Maka upaya untuk meningkatkan kualitas penanganan persalinan agar dilakukan, baik dengan cara pelatihan bagi dukun beranak, maupun kemitraan dukun beranak dengan nakes. Dengan adanya program Jampersal (Jaminan Persalinan) diharapkan ibu dapat melahirkan dengan selamat di bidan atau tenaga kesehatan, sehingga bayi lahir dengan mendapatkan prosedur pelayanan yang standar dan lebih aman dalam penanganan ibu dan bayi baik sebelum, melahirkan maupun pasca melahirkan.

Berdasarkan data Suseda dan Survei Khusus IPM selama lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 3.1. rata-rata umur perkawinan pertama wanita di Kabupaten Bandung adalah 22 tahun. Tahun 2008 rata-rata umur perkawinan pertama adalah 22,27 tahun. Tahun 2009 rata-rata umur perkawinan pertama meningkat menjadi 22,56 tahun. Tahun 2010 rata-rata umur perkawinan pertama menurun menjadi 22,35 tahun. Tahun 2011 rata-rata umur perkawinan pertama menurun menjadi 22,03 tahun. Tahun 2012 rata-rata umur perkawinan pertama menurun menjadi 21,64.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 20

Tabel 3.1.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Wanita di Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012

Tahun AKB Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (tahun) [1] [2] [3] 2008 37,36 22,27 2009 36,02 22,56 2010 34,75 22,35 2011 34,17 22,03 2012 34,05 21,64

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008-2011, Survei Khusus IPM 2012 Angka Kematian bayi selama lima

tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2008 Angka Kematian bayi sebesar 37 bayi. Pada tahun 2009 Angka Kematian bayi menurun menjadi 36 bayi. Pada tahun 2010, 2011, dan 2012 Angka Kematian bayi menurun menjadi 34 bayi.

Pencapaian AHH dan AKB juga berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga terutama ibu. Usia perkawinan pertama yang semakin meningkat, akan membuat wanita semakin dewasa dalam membina rumahtangganya, termasuk dalam perilaku kesehatannya. Pada saat mempunyai keturunan, wanita dewasa dan berpendidikan cukup akan berusaha memberikan yang terbaik bagi bayinya, termasuk dalam pemberian ASI.

Tinggi rendahnya AKB dapat disebabkan faktor penanganan pada saat persalinan dan pengaruh usia perkawinan pertama, juga dipengaruhi oleh kualitas gizi berupa pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan makanan, serta pemberian imunisasi.Berdasarkan data Survei Khusus IPM 2012 pada gambar 3.3. umumnya balita telah diberi ASI selama kurun waktu diatas satu tahun sebesar 87,40 persen. Dari balita yang pernah diberi ASI, sebanyak 6,20 persen diberi ASI kurang dari 6 bulan dan 12,60 persen diberi ASI hanya sampai berumur satu tahun. Sebagian besar balita diberi ASI sampai berumur diatas dua tahun sebesar 47,87 persen.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 21

Gambar 3.3.

Persentase Balita Menurut Lamanya Diberi ASI di Kabupaten Bandung, Tahun 2012

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Survei Khusus IPM 2012

Pemberian ASI yang seharusnya didapat seorang anak dengan berbagai keunggulannya, mungkin saja tidak dapat dilakukan kerena bebagai alasan, seperti meninggalnya ibu pasca persalinan, ASI yang tidak keluar, atau keluar tapi volumenya tidak mencukupi kebutuhan bayi. Asupan gizi lain bisa diberikan sebagai makanan pendamping ASI. Tubuh manusia memerlukan makanan untuk menjaga kelangsungan hidup. Kebutuhan gizi bervariasi sesuai dengan tingkatan umur. Seiring dengan perkembangan usia, semakin besar, anak membutuhkan asupan gizi yang lebih

banyak. Kebutuhan gizi remaja akan berbeda dengan bayi dan balita, sama halnya dengan kebutuhan gizi dewasa akan berbeda dengan kebutuhan gizi remaja maupun orang tua.

Orang yang mengalami kekurangan zat gizi berpeluang besar mengalami hambatan dalam pertumbuhan, baik itu fisik maupun mental. Secara lahiriah salah satunya dapat terlihat dari ukuran tubuh dibawah rata-rata ukuran tubuh normal, kurangnya kecerdasan, selalu lesu, mata minus, dan berbagai permasalahan akibat kurang gizi lainnya.

1 - 5 bulan 6,20% 6 - 11 bulan 6,40% 12 - 17 bulan 11,82% 18 - 23 bulan 27,71% > 24bulan 47,87%

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 22 Pada gambar 3.4. terlihat bahwa

penduduk yang mengalami keluhan kesehatan cenderung meningkat pada tahun 2012 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 19,56 persen kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar 25,36 persen dan terus meningkat pada tahun 2010 sebesar 27,72 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 21,43 persen dan meningkat kembali pada tahun 2012 sebesar 23,32 persen. Pada tahun 2008 perempuan yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 22,09 persen kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar 27,84 persen dan terus meningkat pada tahun 2010 sebesar 28,66 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 22,57 persen dan meningkat kembali

pada tahun 2012 sebesar 25,20 persen.Pada tahun 2008 rata-rata penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 20,81 persen kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar 26,60 persen dan terus meningkat pada tahun 2010 sebesar 28,19 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 21,99 persen dan meningkat kembali pada tahun 2012 sebesar 24,25 persen.Selama lima tahun terakhir persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi daripada laki-laki.Peningkatan kasus keluhan kesehatan terjadi baik terhadap penduduk laki-laki, maupun penduduk perempuan. Gambaran di atas memberikan indikasi bahwa kualitas kesehatan pada tahun 2012 mengalami penurunan. Hal ini dapat merupakan akibat dari perubahan cuaca yang cukup ekstrim.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 23 Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008-2011, Survei Khusus IPM 2012

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008-2011, Survei Khusus IPM 2012 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 2008 2009 2010 2011 2012 Laki-laki+Perempuan 20,81 26,60 28,19 21,99 24,25 Perempuan 22,09 27,84 28,66 22,57 25,20 Laki-Laki 19,56 25,36 27,72 21,43 23,32 Gambar 3.4.

Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung

Tahun 2008-2012 -35 65 2008 2009 2010 2011 2012 22-30 Hari 3,98 3,49 8,15 5,46 2,81 15-21 Hari 2,94 1,45 3,11 2,88 1,00 8-14 Hari 5,99 6,14 10,01 5,23 4,80 4-7 Hari 40,01 36,02 40,43 37,51 31,61 = < 3 Hari 47,09 52,90 38,30 48,92 59,78 Gambar 3.5. Persentase Lamanya Sakit

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 24 Persentase penduduk berdasarkan

lamanya menderita sakit menunjukkan perbaikan. Persentase lamanya hari menderita sakit cenderung bergeser menjadi semakin singkat. Umumnya proses penyembuhan penyakit disekitar seminggu bahkan kurang dari seminggu. Berdasarkan gambar 3.5. selama lima tahun terakhir persentase lamanya menderita sakit kurang dari 3 hari pada tahun 2008 sebesar 47,09 persen meningkat tahun 2009 sebesar 52,90 persen dan menurun tahun 2010 sebesar 38,30 persen kemudian meningkat kembali tahun 2011 sebesar 48,92 persen dan terus meningkat tahun 2012 sebesar 59,78 persen. Persentase lamanya menderita sakit 4-7 hari pada tahun 2008 sebesar 40,01 persen menurun tahun 2009 sebesar 36,02 persen dan meningkat kembali tahun 2010 sebesar 40,43 persen kemudian menurun kembali tahun 2011 sebesar 37,51 persen dan terus menurun tahun 2012 sebesar 31,61

persen. Persentase lamanya menderita sakit 8-14 hari pada tahun 2008 sebesar 5,99 persen meningkat tahun 2009 sebesar 6,14 persen dan meningkat kembali tahun 2010 sebesar 10,01 persen kemudian menurun kembali tahun 2011 sebesar 5,23 persen dan terus menurun tahun 2012 sebesar 4,80 persen. Persentase lamanya menderita sakit 15-21 hari pada tahun 2008 sebesar 2,94 persen menurun tahun 2009 sebesar 1,45 persen dan meningkat kembali tahun 2010 sebesar 3,11 persen kemudian menurun kembali tahun 2011 sebesar 2,88 persen dan terus menurun tahun 2012 sebesar 1,00 persen. Persentase lamanya menderita sakit 22-30 hari pada tahun 2008 sebesar 3,98 persen menurun tahun 2009 sebesar 3,49 persen dan meningkat kembali tahun 2010 sebesar 8,15 persen kemudian menurun kembali tahun 2011 sebesar 5,46 persen dan terus menurun tahun 2012 sebesar 2,81 persen.

3.2. Capaian Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup saat dilahirkan (AHHo) / Expectation of Life at Birth (e0),

Angka Kematian Bayi (AKB) / Infant

Mortality Rate (IMR), angka kematian kasar, dan status gizi merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 25 Dari indikator-indikator tersebut yang

disepakati digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah Angka Harapan Hidup saat dilahirkan (AHHo).

Gambar 3.6. memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2008–2012 Angka Harapan Hidup cenderung mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung pada tahun 2008 sebesar 68,42 tahun meningkat pada tahun 2009 menjadi 68,94tahun terus meningkat pada tahun 2010, 2011, 2012 masing-masing sebesar 69,40 tahun;70,06 tahun; dan 70,28 tahun. Seiring dengan teori yang ada, Angka Harapan Hidup berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi dibawah 1 tahun, kematian anak dibawah lima tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan menyebabkan makin rendahnya angka

kematian dan berakibat kepada meningkatnya harapan untuk hidup.

Angka Kematian Bayi selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 Angka Kematian Bayi sebesar 37,36 bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2009 Angka Kematian Bayi sebesar 36,02 bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2010 Angka Kematian Bayi sebesar 34,75 bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2011 Angka Kematian Bayi sebesar 34,17 bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2012 Angka Kematian Bayi dapat ditekan sampai 34,05 bayi per 1000 kelahiran hidup. Artinya sepanjang rentang waktu lima tahun angka kematian bayi mengalami penurunan yang sangat signifikan sebagai dampak pelaksanaan pembangunan disegala bidang, termasuk didalamnya intervensi program kesehatan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 26

Gambar 3.6.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008-2011, Survei Khusus IPM 2012 Menurut "B-Pichart classification",

Stan D'Souza (1984) dalam Brotowasisto (1990), Angka kematian Bayi dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Daerah dengan AKB diatas 100 per seribu kelahiran bayi hidup sebagai daerah soft-rock, di mana sebagian besar kejadian kematian bayi disebabkan oleh penyakit menular. 2. Daerah dengan AKB 30-100 per

seribu kelahiran hidup dikategorikan sebagai daerah intermediate-rock, yang memerlukan perubahan sosial untuk menurunkan AKB-nya.

3. Daerah dengan AKB di bawah 30

per seribu kelahiran bayi hidup diklasifikasikan sebagai daerah hard-rock, yaitu hanya sebagian kecil saja kematian yang disebabkan oleh penyakit menular dan sebagian besar disebabkan oleh kelahiran bawaan atau congenital.

Berdasarkan kriteria diatas, maka dengan tingkat kematian bayi yang terjadi pada tahun 2012, Kabupaten Bandung termasuk kategori daerah intermediate-rock, yang memerlukan perubahan sosial untuk menurunkan AKB-nya.

2008 2009 2010 2011 2012 AHH 68,42 68,94 69,40 70,06 70,28 AKB 37,36 36,02 34,75 34,17 34,05 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 AHH AKB

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 27 Menurut pendapat Singarimbun

(1988: vii-viii) ada beberapa faktor yang memiliki kekuatan dalam menurunkan angka kematian, khususnya kematian bayi dan anak, yaitu:

a. Adanya kemajuan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup;

b. Adanya kemajuan teknologi kesehatan;

c. Adanya kesadaran perbaikan sanitasi dan higiena; dan

d. Adanya peningkatan persediaan makanan dan perbaikan gizi.

Resiko kematian bayi lebih besar bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi dibandingkan dengan ibu yang memiliki gizi cukup. Pada umumnya kekurangan gizi berkorelasi positif dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat bayi lahir rendah, juga berkaitan erat dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan kelahiran yang aman, dan perawatan bayi pada saat dilahirkan.

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan menurunkan angka kematian khususnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita.

Selain itu perlu ditargetkan pula upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku sehat pada masyarakat.

Tujuan dari pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduknya.

Menurut Henrik L. Blum, peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu: faktor lingkungan berpengaruh sebesar 45 persen, perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan berpengaruh sebesar 5 persen. Peningkatan kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan merupakan faktor yang sangat memungkinkan untuk diintervensi dengan cepat, dan kontribusinya mencapai 65 persen. Sedangkan perubahan perilaku, meskipun dapat diintervensi, namun perubahannya memerlukan waktu yang cukup lama. Hubungan derajat kesehatan dengan keempat faktornya dapat dilihat pada gambar 3.7. sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 28 Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008-2011, Survei Khusus IPM 2012

Pada gambar 3.8. dapat dilihat adanya fluktuasi perubahan Angka Harapan Hidup selama lima tahun terakhir. Perubahan Angka Harapan Hidup tahun 2007-2008 dan 2008-2009 sebesar 0,52; tahun 2009-2010 sebesar 0,46; tahun 2010-2011 sebesar 0,66 dan tahun 2011-2012 sebesar 0,22.

Jika dilihat menurut kecamatan, sebaran pencapaian Angka Harapan Hidup di tiap-tiap kecamatan belum begitu menggembirakan.Masih cukup banyak kecamatan yang memiliki pencapaian Angka Harapan Hidup dibawah rata-rata Kabupaten Bandung. Menurut data IPM 2012 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, terdapat sekitar tujuh belas

0,52 0,52 0,46 0,66

0,22

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Gambar 3.8.

Perubahan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung 2007-2012

Gambar 3.7. Analisis Derajat Kesehatan

Keturunan 5 persen Perilaku 30 persen Pelayanan Kesehatan 20 persen Lingkungan 45 persen DERAJAT KESEHATAN Morbiditas & mortalitas Sumber: Depkes RI

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 29 kecamatan yang memiliki Angka Harapan

Hidup di atas rata-rata kabupaten sedangkan empat belas kecamatan lainnya memiliki Angka Harapan Hidup di bawah rata-rata kabupaten.

Pada gambar 3.9. dapat dilihat kecamatan yang memiliki Angka Harapan Hidup diatas rata-rata Kabupaten Bandung terdapat di Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ibun, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Soreang, Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan

Ciparay, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Cimaung, dan Kecamatan Dayeuhkolot. Sedangkan kecamatan yang memiliki Angka Harapan Hidup dibawah rata-rata Kabupaten Bandung terdapat di Kecamatan Margahayu, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Katapang, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Paseh, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Pacet, Kecamatan Solokanjeruk, dan Kecamatan Cikancung. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.9. berikut ini:

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 30 Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Survei Khusus IPM 2012

65,63 67,60 67,65 67,77 68,53 69,13 69,32 69,35 69,40 69,44 69,82 69,85 70,14 70,19 70,28 70,71 70,79 70,80 70,81 70,92 70,96 70,97 71,09 71,10 71,21 71,25 71,28 71,38 72,14 72,21 72,47 72,81 Cikancung Solokanjeruk Pacet Kertasari Cicalengka Paseh Bojongsoang Cimenyan Rancabali Katapang Arjasari Ciwidey Kutawaringin Margahayu Kab. Bandung Dayeuhkolot Cimaung Nagreg Ciparay Pameungpeuk Margaasih Baleendah Cangkuang Soreang Pangalengan Pasirjambu Cilengkrang Banjaran Ibun Majalaya Rancaekek Cileunyi Gambar 3.9.

Pencapaian Angka Harapan Hidup

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 31

BAB IV

PEMBANGUNAN MANUSIA

DI BIDANG PENDIDIKAN

4.1. Kondisi Pendidikan

Salah satu tujuan berbangsa dan bernegarasebagaimana

diamanatkanpadaPembukaan UUD 1945 adalah untuk, “Mencerdaskan kehidupan

bangsa”. Tujuan mulia tersebut hanya

akan dapat dicapai melalui pendidikan. Oleh karena itu, pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan dalam ayat 2 ditegaskan bahwa: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Untuk mengaktualisasikan amanah UUD 1945 tersebut, maka pemerintah Indonesia mengatur penyelenggaraan pendidikan melalui Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU No. 2 tahun 1989 dipandang tidak memadai lagi, serta perlu disempurnakan sesuai amanat perubahan UUD 1945 menjadi dasar pendidikan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional yang

ditetapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 sebagai pengganti. Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan UUD dan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sisdiknas dimaksudkan sebagai arah dan strategi pembangunan nasional bidang pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal. Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang penting, apalagi menjelang globalisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 32 berkualitaslah yang akan mampu bersaing

dengan SDM negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut, baik pemerintah maupun seluruh stakeholders, serta institusi terkecil seperti rumahtangga, hendaknya menjadikan pendidikan menjadi kebutuhan utama. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi hal tersebut, karena bagaimanapun juga SDM yang bermutu merupakan syarat utama bagi terbentuknya peradaban yang maju.

Untuk memperoleh gambaran partisipasi penduduk Kabupaten Bandung terhadap pendidikan, ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator-indikator tersebut menunjukkan seberapa besar anak berusia tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah.

Angka partisipasi kasar menunjukkan proporsi anak sekolah baik laki-laki maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang

menerima pendidikan pada jenjang tertentu, dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. APK suatu jenjang pendidikan mungkin saja mempunyai nilai lebih dari 100. Hal ini disebabkan oleh adanya siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah (baik lebih muda ataupun lebih tua), namun bersekolah pada jenjang sekolah usia tersebut.

Pada gambar 4.1. terlihat bahwa APK SD laki-laki sebesar 104,14; APK SD perempuan sebesar 101,36; dan APK SD laki-laki+perempuan sebesar 103,17. APK SLTP laki-laki sebesar 80,46; APK SLTP perempuan sebesar 94,80; dan APK SLTP laki-laki+perempuan sebesar 85,48. APK SLTA laki-laki sebesar 48,96; APK SLTA perempuan sebesar 48,59; dan APK SLTA laki-laki+perempuan sebesar 48,83. APK PT laki-laki sebesar 15,42; APK PT perempuan sebesar 10,15; dan APK PT laki-laki+perempuan sebesar 13,58.

Dari sudut kesetaraan jender, pada setiap jenjang pendidikan, APK murid perempuan relatif sama dengan APK laki-laki. Artinya tidak ada perbedaan perlakuan terhadap jenis kelamin.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 33

Gambar 4.1.

APK Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung, Tahun 2012

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Survei Khusus IPM 2012 Pada gambar 4.2. terlihat bahwa

APK dari tahun 2008-2012 pada setiap jenjang pendidikan mengalami fluktuasi. Untuk jenjang SD, APK pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 94,35; 105,69; 99,91; 101,09; dan 103,17. Untuk jenjang SLTP, APK pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 75,45; 88,20; 72,62; 82,95; dan 85,48. Untuk jenjang SLTA, APK pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 47,24; 59,61; 55,22; 39,91; dan 48,83. Untuk jenjang PT, APK pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 8,18; 8,24; 13,57; 8,05; dan 13,58.

Pada tahun 2009 terlihar bahwa APK SD untuk kedua jenis kelamin di Kabupaten Bandung adalah 105,69

persen (lebih dari 100 persen). Artinya masih terdapat sekitar 5,69 persen penduduk diluar usia 7-12 tahun yang berstatus murid SD. Pada tahun 2011 terlihat bahwa APK SD untuk kedua jenis kelamin di Kabupaten Bandung adalah 101,09 persen (lebih dari 100 persen). Artinya masih terdapat sekitar 1,09 persen penduduk diluar usia 7-12 tahun yang berstatus murid SD.Pada tahun 2012 terlihat bahwa APK SD untuk kedua jenis kelamin di Kabupaten Bandung adalah 103,17 persen (lebih dari 100 persen). Artinya masih terdapat sekitar 3,17 persen penduduk diluar usia 7-12 tahun yang berstatus murid SD.

SD SLTP SLTA PT

Laki-laki 104,14 80,46 48,96 15,42

Perempuan 101,36 94,80 48,59 10,15

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 34 Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008-2011, Survei Khusus IPM 2012

Gambar 4.3.

APM Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung, Tahun 2012

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Survei Khusus IPM 2012 PT SLTA SLTP SD 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 PT 8,18 8,24 13,57 8,05 13,58 SLTA 47,24 59,61 55,22 39,91 48,83 SLTP 75,45 88,20 72,62 82,95 85,48 SD 94,35 105,69 99,91 101,09 103,17 Gambar 4.2.

APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012

SD SLTP SLTA PT

Laki-laki 94,62 61,69 32,14 5,57

Perempuan 90,73 75,35 31,34 6,42

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 35 Proporsi anak sekolah pada satu

kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya dapat ditunjukan oleh Angka Partisipasi Murni (APM). APM selalu lebih rendah dibandingkan APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. APM membatasi usia siswa sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil. APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan usianya sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. APM yang bernilai 100 menunjukkan bahwa semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

Pada gambar 4.3. terlihat bahwa APM SD laki-laki sebesar 94,62; APM SD perempuan sebesar 90,73; dan APM SD laki-laki+perempuan sebesar 93,26. APM SLTP laki-laki sebesar 61,69; APM SLTP perempuan sebesar 75,35; dan APM SLTP laki-laki+perempuan sebesar 66,47. APM SLTA laki-laki sebesar 32,14; APM SLTA perempuan sebesar 31,34; dan APM SLTA laki-laki+perempuan sebesar 31,86. APM PT laki-laki sebesar 5,57;

APM PT perempuan sebesar 6,42; dan APM PT laki-laki+perempuan sebesar 5,87.

Pada gambar 4.4. terlihat bahwa APM dari tahun 2008-2012 pada setiap jenjang pendidikan mengalami fluktuasi. Untuk jenjang SD, APM pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 75,30; 93,17; 86,55; 91,99; dan 93,26. Untuk jenjang SLTP, APM pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 41,87; 72,63; 51,55; 66,18; dan 66,47. Untuk jenjang SLTA, APM pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 41,61; 43,27; 29,49; 26,03; dan 31,86. Untuk jenjang PT, APM pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 8,92; 6,20; 8,11; 0,40; dan 5,87.

Pada gambar 4.4. terlihat bahwa APM SD di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah sebesar 93,26 persen; artinya sekitar 93 persen siswa usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SLTP di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah sebesar 66,47 persen; artinya sekitar 66 persen siswa usia sekolah SLTP bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SLTA di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah sebesar 31,86 persen;

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 36 artinya sekitar 32 persen siswa usia

sekolah SLTA bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM PT di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah

sebesar 5,87 persen; artinya sekitar 6 persen siswa usia sekolah PT bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008-2011, Survei Khusus IPM 2012 Pada gambar 4.5. terlihat bahwa

Ketidaksesuaian usia dengan jenjang pendidikan yang diikuti dapat dilihat dengan jelas dari selisih antara APK dan APM. Pada jenjang pendidikan SD,

capaian APK SD Kabupaten Bandung pada tahun 2012 sebesar 103,17 persen; masih relatif cukup besar disparitasnya dengan capaian APM SD yang sebesar 93,26 persen. Kondisi tersebut

PT SLTA SLTP SD 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 PT 8,92 6,20 8,11 0,40 5,87 SLTA 41,61 43,27 29,49 26,03 31,86 SLTP 41,87 72,63 51,55 66,18 66,47 SD 75,30 93,17 86,55 91,99 93,26 Gambar 4.4.

APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012