2.1. Konsep Dasar Infrastruktur

Salah satu ko mpo nen pe laya nan publik yang dilakuka n oleh pe merintah adalah penyediaan infrastruktur. Penyelenggaraan pelayanan umum dalam bentuk infrastruktur mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi wilayah akan lebih mudah tumbuh da n be rke mba ng. Selain itu, kualitas infrastruktur yang ba ik akan dapat pula meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan. Lebih lanjut, keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktifitas bagi faktor-faktor produksi dan sebaliknya apabila mengabaikannya akan menurunkan produktivitas.

Sejauh ini, pengertian infrastruktur sudah sangat luas. Meskipun demikian, suatu pengertian infrastruktur yang sangat luas diakui pada saat ini adalah infrastruktur yang berka itan de ngan jalan-jalan raya (roads), saluran pembuangan (sewer) dan sejenisnya pada sebuah kota atau wilayah tertentu. Karena mengikuti pengertian wilayah tertent u, ko mpo nen-komponen seperti ini sering dikelompokkan dan disebut civil infrastructure, municipal infrastructure atau hanya disebut public works, meskipun komponen-komponen itu dibangun dan diop erasika n seba gai perusahaan swasta atau perusahaan BUMN (Ja’far, 2007).

The American Heritage Dictionary mendefinisikan infrastruktur adalah “the basic facilities, services and installations needed for the functioning of a community or society, such as transportation and communications systems, water and power lines, and public institutions including schools, post offices, and

prisons”. Sedangkan dalam laporan Congressional Budget Office (CBO) USA tahun 1983, infrastruktur didefinisikan: “infrastructure as facilities with the common characteristics of capital intensiveness and high public investment at all levels of government. They are, moreover, directly critical to activity in the nation’s economy”. Pada definisi CBO ini infrastruktur itu terdiri atas “highways, public transit systems, wastewater treatment works, water resources, air traffic control, airports, and municipal water supply in this category” (Moteff dan Parformak, 2004).

Pada dasarnya, infrastruktur memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari konteksnya namun demikian, umumnya infrastruktur ini dipahami sebagai suatu produk fisik, seperti: jalan, jaringan drainase, jaringa n air minu m dan instalasi listrik yang terkait dengan konteks infrastruktur sipil dan perkotaan. Akan tetapi, definisi infrastruktur tidak hanya meliputi pengertian seperti di atas, prosedur operasi serta kebijakan pembangunan juga merupakan salah satu jenis infrastruktur. Pembahasan ini kemudian dikenal istilah Hard Infrastructure dan Soft Infrastructure, yang pada akhirnya kedua jenis infrastruktur ini saling terkait dalam menciptakan layanan infrastruktur secara utuh. Berdasarkan definisi tersebut infrastruktur memiliki cakupan yang lebih luas (Soerjo, 2007).

Adanya ancaman teroris yang begitu gencar ke negara Amerika Serikat semenjak perang dingin dua negara adidaya Amerika Serikat-Uni Soviet usai, telah menggeser definisi infrastruktur dari kecukupan infrastruktur (infrastructure adequacy), menjadi perlindungan infrastruktur (infrastructure protection). Setelah penyerangan 11 September 2001, negara AS akhirnya membentuk Office of Homeland Security da n Homeland Security Council yang bertugas melindungi

infrastruktur yang meliputi: (1) produksi, transmisi dan distribusi energi serta fasilitas penting lainnya, (2) utilitas lainnya, (3) telekomunikasi, (4) fasilitas yang memproduksi, menggunakan, menyimpan atau membuang bahan nuklir, (5) sistem informasi yang dimiliki publik dan swasta, (6) kegiatan penting nasional, (7) transportasi termasuk rel, jaringan kereta, pelabuhan laut dan jalur laut, (8) pelabuhan udara dan penerbangan sipil, dan (9) peternakan, pertanian, sistem irigasi dan makanan bagi konsumsi manusia (Moteff dan Parformak, 2004).

Salah satu pa nduan de finisi yang lebih lengkap adalah definisi dan klasifikasi. Menurut Ja’far (2007), dimana infrastruktur yang selama ini digunakan sebagai indikator daya saing suatu negara. Infrastruktur dipilah menjadi tiga kategori pokok, yaitu :

1. basic infrastructure, yang meliputi : (a) population and market size, (b) infrastructure maintenance and development, (c) roads, (d) distribution infrastructure, (e) railroads, (f) air transportation, (g) water supply, (h) urbanization, (i) energy, (j) energy production, (k) electricity cost for industry, dan (l) self-suffiency di bida ng ba han baku non energi.

2. technological infrastructure, yang mencakup: (a) investasi teleko munikasi, (b) jaringan telepon, (c) pelanggan telepon seluler, (d) ongkos telepon internasional, (e) koneksi ke internet, (f) electronic commerce, (g) keahlian IT, da n (h) kerjasama teknologi.

3. scientific infrastructure, yang meliputi: (a) anggaran untuk riset dan pengembangan, (b) basic research, (c) development and application technological development, (d) science and eduction, (e) funding for

technological development, (f) patents granted for resident, (g) securing pattents abroad, dan (h) science and technology for youth

Menurut Marsuki (2005) infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, seperti jalan raya antar provinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Sedang infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih, jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata dan sebagainya.

Ditinjau da ri fungsinya, infrastruktur dibedakan pula menjadi dua yakni infrastruktur yang menghasilkan pendapatan dan yang tidak menghasilkan pendapatan. Jenis infrastrukur pertama, umumnya dimanfaatkan sekelompok masyarakat tertentu, dimana dengan fasilitas yang disediakan masyarakat penggunanya dikenakan biaya, seperti air bersih, listrik, telepon, taman wisata dan sebagainya. Jenis infrastruktur kedua, penyediaannya untuk dinikmati masyarakat umum, seperti jalan raya, jembataan, saluran air irigasi dan sebagainya, sehingga penggunanya tidak dikenai biaya.

Penyediaan air bersih, listrik, infrastruktur dan sebagainya tidak sepenuhnya dapat diserahkan berdasarkan mekanisme pasar saja. Ada sekelompok masyarakat yang tidak dapat menikmati pelayanan publik tertentu (ini berkaitan dengan aspek pemerataan), jika ditanga ni oleh sistem pasar/privat. Gejala ini disebut kegagalan pasar (market failure).

Salah satu bent uk intervensi pe merintah ada lah de ngan pe nyediaan barang-barang publik (public goods). Barang-barang publik memiliki dua karakteristik yaitu non-excludability dan non-rivalry consumption. Karakteristik non-excludability barang publik diartikan bahwa orang-orang yang membayar agar dapat mengkonsumsi barang itu tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang tidak memba yar tetapi dapat mengkonsumsinya juga. Sedangkan karakteristik non rivalry consumption diartikan bahwa bila seseorang mengkonsumsi barang itu, orang lainpun mempunyai kesempatan mengkonsumsinya pula tanpa mengurangi kepuasan orang lain.

Pihak swasta tidak bersedia menghasilkan barang publik (murni). Pemerintah yang harus menyediakannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Intervensi pemerintah akan lebih menonjol dilakukan oleh pemerintah daerah yang bercirikan perdesaan (rural). Ini disebabkan tuntutan masyarakat di perkotaan lebih mendesak daripada di perdesaan. Kenyataan yang tidak dapat dihindari adalah terjadinya pergeseran barang/jasa privat berubah menjadi barang/jasa publik (dan sebaliknya), misal pemadam kebakaran. Di perdesaan, pemadam kebakaran bersifat barang/jasa privat sehingga tidak diperlukan Dinas Pemadam Kebakaran, tetapi di perkotaan berubah menjadi barang/jasa publik. Konsekuensinya adalah bila semakin banyak barang/jasa privat yang tidak dapat dihindari berubah sifat menjadi barang /jasa publik, maka beban pemerintah akan semakin tinggi. Pertumbuhan beban pemerintah ini akan semakin berlebihan bukan hanya karena berubahnya barang privat menjadi barang publik saja, tetapi terutama juga jika pemerintah tidak secara selektif menentuka n batas-batas pekerjaannya. Adakalanya barang/jasa yang sebenarnya bercirikan

barang/jasa privat masih d i produksi atau subsidi oleh pemerintah. Kecenderungan munculnya beban tambahan pemerintah yang tidak dapat dihindari, maka efisiensi, efektivitas da n akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan sendirinya semakin menjadi kebutuhan. Itulah sebabnya di banyak negara dikembangkan paradigma reinventing government. Dalam penyediaan public services oleh pemerintah, tidak tertutup kemungkinan terjadinya government failure. Dalam hal ini intervensi sektor privat dapat dimungk inkan.

Kajian teori ekonomi pembangunan menurut Marsuki (2005) dan Prof.Sjafrizal (2008 ) dikatakan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Ilustrasinya sederhana, seandainya semula tidak ada akses jalan lalu dibuat jalan maka dengan akses tersebut akan meningkatkan aktivitas perekonomian. Contoh lain di suatu komunitas bisnis, semula tidak ada listrik maka dengan adanya listrik kegiatan ekonomi di komunitas tersebut akan meningkat. Fungsi strategis infrastruktur jelas tidak diragukan lagi tanpa pembangunan infrastruktur yang mencukupi, kegiatan investasi pembangunan lainnya seperti kegiatan produksi, jelas tidak akan meningkat secara signifikan.

Direktur Jendral ADB untuk wilayah Asia Tenggara mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan Indonesia dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan melepaskan orang dari kemiskinan. Sebelum krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1990-an, Indonesia mengalokasikan sekitar 6% dari PDB untuk infrastruktur. Saat ini, angka tersebut turun menjadi sekitar 2% dan ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Di Indonesia saat ini, sekitar 50 juta

penduduk tidak mempunyai akses untuk mendapatkan air bersih, 90 juta penduduk tidak mendapatkan listrik dan hampir 200 juta penduduk tidak memiliki akses langsung ke jaringan telepon dan saluran pembuangan limbah. Kaum miskin paling terpukul akibat kurangnya infrastruktur, jalan-jalan yang buruk menyebabkan orang-orang tetap miskin karena membuat mereka tidak mendapatkan peluang ekonomi. Hampir satu dari lima desa di Indo nesia tidak dapat diakses selama beberapa waktu dalam satu tahun (Asian Development Bank, 2006).

Pada tahun 2010 ini, dimana pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan fisik, persentase angggaran pembiayaan infrastruktur menurun, padahal infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat. Artinya dari sisi bisnis pembiayaan, kecil kemungkinan menderita kerugian apalagi yang mempunyai proyek infrastruktur adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Anggapan tersebut beralasan bila melihat besarnya kebutuhan dana yang diprioritaskan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Data dari Departemen Keuangan menunjukkan potensi pembiayaan infrastruktur masih besar. Dari total dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 788.5 triliun, sebesar Rp. 175.8 triliun merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rinciannya sebanyak Rp. 90.3 triliun bersumber dari lembaga donor dan sisanya yakni Rp. 522.5 triliun diharapkan datang dari partisipasi pihak swasta, termasuk di dalamnya pihak perbankan yang mencapai 60% dari total kebutuhan dana (Sumedi, 2005).

Ketimpangan pelayanan infrastruktur merupakan salah satu masalah utama di negara berkembang dan sekaligus kepulauan seperti Indonesia. Ketimpangan

tidak hanya terkait dengan aspek spasial atau antar wilayah, namun juga dengan pelayanan infrastruktur antargolongan ekonomi atau sosial masyarakat dimana masih banyak masyarakat berpendapatan rendah yang mengalami kesulitan mengakses pelayanan infrastruktur. Ketimpangan cenderung terus berlangsung (persistent) akibat dari proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang cenderung lebih menitikberatkan pada pertimbangan efisiensi di dalam mengalokasikan sumberdaya. Sisi investasi, pertimbangan efisiensi mendorong pemerintah atau BUMN untuk mengalokasikan sumberdaya yang terbatas secara optimal karena pembangunan infrastruktur melibatkan sunk cost yang sangat besar, konsekuensinya investasi infrastruktur cenderung memusat pada wilayah yang permintaannya lebih besar terutama di pulau Jawa. Dari sisi operasi pertimbangan efisiensi juga membatasi operator untuk memberikan pelayanan kepada daerah yang demandnya masih sangat rendah atau kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, karena operator akan merugi jika harus menyediakan pelayanan dengan load factor yang sangat renda h atau tarif yang lebih rendah dari biaya produksi. Jika ini terus dilakukan tanpa adanya subsidi atau kompensasi berarti perusahaan telah mengalokasikan sumberdayanya secara tidak efisien.

Infrastruktur fisik, terutama jaringan jalan sebagai pembentuk strukt ur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan jalan yang memadai.

Tambunan (2005) menegaskan bahwa manfaat ekonomi infrastruktur jalan sangat tinggi apabila infrastruktur tersebut dibangun tepat untuk melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang berkembang. Tambunan (2005) juga menunjukkan bahwa manfaat variabel infrastruktur (diukur dengan panjang jalan aspal atau paved road) terhadap peningkatan beragam tanaman pangan di Pulau Jawa jauh lebih signifikan berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dibandingkan dengan pembangunan pengairan. Selanjutnya, dikemukakan walaupun hasil analisis ini terlihat mengherankan, kalau ditelaah lebih mendalam alasannya dapat dipahami mengapa demikian. Dampak pembangunan jalan terhadap sektor pertanian memberikan beragam keuntungan diberbagai tingkatan bagi petani dibanding dengan membangun irigasi. Alasan utamanya adalah variabel jalan berdampak lebih luas karena membuka akses lebih besar bagi petani, melalui pembangunan jalan informasi produksi perdagangan dan kegiatan bisnis lainnya dari urban yang berguna bagi kegiatan petani lebih cepat diterima. Dampak itu lebih tinggi dibanding dengan dampak pembangunan irigasi, karena hanya terbatas pada peningkatan produksi tanaman pangan, walaupun demikian kedua jenis infrastruktur tersebut (jalan dan irigasi) memiliki perannya masing-masing oleh sebab itu sebaiknya dibangun secara bersamaan.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pertumbuhan ekonomi sering dicampurbaurkan dengan perkembangan ekonomi dan pemakaiannya selalu berganti- ganti, sehingga kelihatan pengertian antara keduanya dianggap sama. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi telah menarik perbedaan yang lazim antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi mengacu kepada

masalah- masalah negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada masalah- masalah negara maju. Namun ada juga pakar ekonomi lainnya yang beranggapan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi merupakan sinonim (Jhingan, 1993).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang, yang diukur melalui indikator perkembangan GNP (Gross National Product) riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari perubahan atau ke naika n pada sisi aggregate demand (AD) dan sisi aggregate supply (AS).

Gambar 3. Pertumbuhan Eko nomi

Dari sisi AD (aggregate demand), pergeseran kurva ke ka nan mencerminkan permintaan dalam perekonomian meningkat yang dapat terjadi karena pendapatan agregat (pe ndapatan nasional) yang terdiri da ri: ko nsumsi rumah tangga (C), investasi domestik bruto (dari sektor swasta dan pemerintah), konsumsi/pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor netto (X). Masing- masing

unsur permintaan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Keterangan : P : harga Y : pendapatan nasional E : titik keseimbangan AS : aggregate supply AD : aggregate demand AS Y0 Y1 P AD0 AD1 Y Y P0 P1 E1 E0

Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumahtangga dan kecenderungan berkonsumsinya atau MPC (marginal propensity to consume). Pengeluaran investasi ditent uka n oleh ke untungan yang diharapkan (marginal efficiency of capital) dan biaya dana (tingkat bunga). Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dan dalam teori makro dianggap eksogen.

Perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat (pengeluaran ko nsumsi, pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah) mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier. Apabila unsur ini meningkat dengan satu-satuan moneter maka tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan suatu kelipatan dari satu-satuan moneter pelipat atau multiplier ini tergantung pada besarnya MPC.

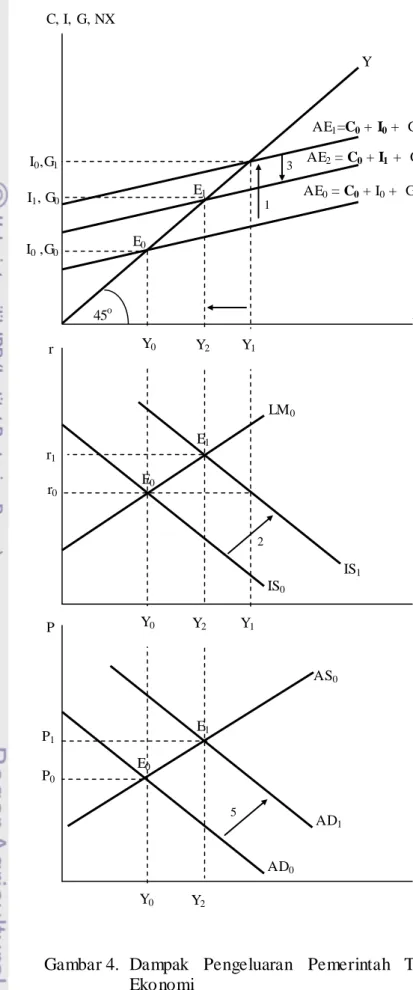

Sebagai contoh sederhana berikut ini disampaikan suatu ilustrasi dampak dari pengeluaran pemerintah (G) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini awalnya pendapatan nasional adalah Y0, tingkat bunga sebesar r0, harga sebesar

P0, dan pengeluaran pemerintah sebesar G0. Serta pada kurva pengeluaran

agregat AE0, keseimbangan pasar barang IS0, keseimbangan pasar uang LM0,

permintaan agregat AD0 dan pe nawaran agregat AS0

Kemudian penge luaran pe merintah G0 naik menjadi G1 sebagai akibat

misalkan karena adanya kenaikan terhadap pengeluaran pembangunan infrastruktur. Hal ini menyebabkan pergeseran keseimbangan Keynessian bergerak ke atas dari AE0 ke AE1. Kemudian dalam pasar barang jasa IS-LM

Gambar 4. Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi E0 E1 E0 E1 AS0 AD0 AD1 Y0 Y2 Y0 Y2 LM0 IS0 IS1 P0 P r Y Y r0 r1 Y1 P1 2 5 45o I0 ,G0 I0,G1 I1, G0 E0 E1 C, I, G, NX AE0 = C0 + I0 + G0 + NX0 AE1=C0 + I0 + G1 + NX0 Y Y0 Y2 Y AE2 = C0 + I1 + G1 + NX0 Y1 1 3

Keterangan :

P : harga

Y : pendapatan nasional

E : titik keseimbangan

C : konsumsi rumah tangga

G : pengeluaran pemerintah

I : investasi

r : tingkat bunga

NX : net ekspor yaitu ekspor dikurangi impor

LM : keseimbangan pasar uang

IS : keseimbangan pasar barang

AS : aggregate supply

AD : aggregate demand

Oleh ka rena kurva LM tidak berubah, akhirnya terjadi excess demand pada Y1 sehingga mendorong tingkat bunga naik dari r0 ke r1 akibatnya investasi (I)

turun, yang akhirnya menyebabkan AE turun dari AE1 ke AE2, hal ini

menyebabkan pendapatan berkurang dari Y1 ke Y2.

Keseimbangan di pasar barang terjadi pada perpotongan kurva IS1 dan

LM0 yaitu pada titik r1 dan Y2. Pasar agregat kurva AD bergeser ke atas dari AD0

ke AD1. Keseimbangan terjadi pada perpotongan kurva AD1 dan AS0 yaitu pada

titik P1 dan Y2

Dalam konteks kewilayahan, setiap wilayah juga menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi makro. Pertumbuha n ekonomi wilayah menjadi faktor yang paling penting dalam keberhasilan perekonomian suatu wilayah untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai

. Dengan demikian dampak dari kenaikan pengeluaran pemerintah akan mentransmisi ke naika n pe ndapa tan nasional atau pertumbuhan eko nomi, yang diiringi dengan kenaikan tingkat bunga dan harga-harga umum.

sumber peningkatan standar hidup (standard of living) penduduk yang jumlahnya terus meningkat, dimana proses pertumbuhan ekonomi wilayah secara garis besarnya dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat tergantung pada sumber alamnya, sumberdaya manusia, kapital, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor- faktor ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bisa terjadi selama lembaga sosial dan budaya, kondisi politik dan keamanan serta nilai- nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Dengan kata lain tanpa adanya dukungan faktor-faktor non ekonomi semacam itu secara baik, maka pertumbuhan ekonomi kemungkinan tidak terwujud. Menghitung laju pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah berdasarkan konsep pendapatan regional atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut Arsyad (1999) adalah sebagai berikut :

100% x PDRB PDRB PDRB g 1 -t 1 -t t t − = ... [1] dimana, gt adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun t, PDRBt adalah besarnya

PDRB pada tahun ke t dan PDRBt-1

Model export-base dikembangkan untuk menentukan peranan permintaan dalam pertumbuhan dan pembangunan. Ide dari model ini adalah bahwa sistem ekonomi yang besar, seperti yang dimiliki negara-negara besar mampu mengandalkan kekuatan internalnya untuk pembangunan, sedangkan sistem ekonomi yang lebih kecil seperti wilayah atau kota, seringka li bersifat spesialisasi (tidak dapat bergantung sepenuhnya pada kapasitas sendiri untuk mencapai

adalah besarnya PDRB pada tahun ke t-1. Teknik perhitungan laju pertumbuhan ekonomi semacam ini paling banyak digunakan oleh setiap daerah ketika menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah.

pembangunan) dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya sangat bergantung kepada faktor eksternal dari sistem lokal (Capello, 2007).

Asumsi pokok dari teori ini adalah bahwa ekspor merupakan satu-satunya unsur otonom dalam pengeluaran sedangkan semua komponen pengeluaran lainnya dianggap sebagai fungsi dari pendapatan (Tarigan, 2004). Selain itu, diasumsikan juga bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor tidak mempunyai intersep tetapi bertolak da ri titik nol, hal ini berarti persamaan pendapatan wilayah untuk d aerah r adalah :

Yr = (Er – Mr) + Xr ... .[2]

dimana :

Yr adalah pendapatan daerah r, Er adalah pengeluaran daerah r, Mr adalah impor

daerah r, (Er – Mr) adalah pengeluaran domestik daerah r dan Xr adalah ekspor

daerah r. . Er = erYr ... .[3] Mr = mrYr ) (eksogen r r =Χ Χ ... .[4] ...[5] dimana :

er = Marginal propensity to expenditure daerah r

mr r r r r r r e Y m Y X Y = − +

= Marginal prope nsity to import daerah r

Jika persamaan [3], [4] dan [5] disubsitusikan ke dalam persamaan [2] menjadi :

... .[6] selanjutnya persamaan (6) diatas dirubah susunannya menjadi sebagai berikut : r r r r m e + − Χ = Υ 1 ... .[7]

Hal ini berarti, pendapatan wilayah adalah kelipatan dari ekspor jika kecenderungan untuk membelanjakan pendapatan (marginal propensity to expenditure) secara lokal (e + m) lebih kecil daripada satu.

Model pertumbuhan antarwilayah adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen, berbeda dengan model basis ekspor yang hanya membahas pertumbuhan daerahnya sendiri tanpa melihat dampaknya pada daerah yang ada disekitarnya. Model pertumbuhan antar wilayah ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya model ini dinamakan model antar wilayah. Dalam mode l ini, pengeluaran pemerintah dan investasi termasuk variabel bersifat eksogen sebagaimana variabel ekspor, dengan memanipulasi persamaan pendapatan yang pertama kali ditulis oleh Keynes, selanjutnya Richardson membangun persamaan pendapatan di daerah r menjadi (Tarigan, 2004) : r r r r r r C I G X M Y = + + + − ... .[8] dimana, Yr adalah pendapatan regional daerah r , Cr adalah konsumsi regional

daerah r, Ir adalah investasi regional daerah r, Gr adalah pengeluaran pemerintah

daerah r, Xr adalah ekspor regional daerah r dan Mr

d r r r r C c Y C = +

adalah impor daerah r. O leh karena : ... [9] r r I I = ... [10] r r G G = ... [11]

∑

∑

= = = = 1 1 s s sr s sr r M m Y X ... [12] dimana :r

c = regional marginal propensity to consume daerah r

d r

Y = disposible income daerah r msr

... [13] = marginal propensity to import dari daerah s ke daerah r

selanjut nya : r r d r Y T Y = − ... [14] d r r r t Y T = ... [15] dimana, tr adalah tingkat pajak marginal.

Pengeluaran otonom total daerah r (Ar

r r r

r C I G

A = + +

) diperoleh sebagai berikut :

... [16] Jika persamaan [9] sampai dengan [15] diatas dimasukkan kedalam persamaan [8], dan ditata kembali dalam persaman pendapatan daerah (Richardson,1972) maka akan diperoleh keseimbangan pendapatan regional, yaitu :

∑

∑

− − − − + = ) 1 )( ( 1 ) 1 ( r rs r r s sr r r t m c t Y m A Y ... [17] dimana :Yr adalah keseimbangan pendapatan regional daerah r

Ar adalah pengeluaran otonom daerah r

Ys adalah pendapatan regional daerah s

cr adalah marginal propensity to consume daerah r

msr adalah marginal propensity to import dari daerah s ke daerah r

tr

∑

= d s rs r m Y MDalam model pertumbuhan antar wilayah ini, sumber-sumber perubahan pendapatan wilayah dapat berasal dari :

1. Perubahan pengeluaran otonom wilayah, seperti investasi dan pengeluaran pemerintah.

2. Perubahan pendapatan suatu daerah atau beberapa daerah lain yang berada dalam suatu sistem yang akan terlihat dari perubahan ekspor.

3. Perubahan salah satu diantara parameter-parameter mode l hasrat ko nsumsi marginal, koefisien perdagangan antar wilayah atau tingkat pajak marginal. Bila pengertian pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep yang menyangkut proses pertumbuhan seluruh masyarakat, maka setiap pengeluaran pe merintah yang ditujukan untuk pembangunan infrastuktur selalu berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi. Apalagi hal ini dilaksanakan untuk mendorong wilayah atau kabupaten/kota terkebelakang tetapi memiliki potensi sumberdaya alam besar, tetapi menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur. Mengacu kepada persamaan model Pembangunan Ekonomi Interregional sebagaimana telah disampaikan melalui persamaan [16] dan persamaan [17] maka dapat diturunkan kembali menjadi

∑

∑

− − − − + + + = ) 1 )( ( 1 ) 1 ( r rs r r s sr r r r r t m c t Y m G I C Y ...[18]Persamaan [18] menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah (G) pada suatu daerah akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah (Y) tersebut. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah dalam hal ini pembangunan infrastuktur di suatu daerah bertambah besar, maka secara teori akan meningkatkan pendapatan daerahnya. Besarnya dampak perubahan pendapatan daerah akibat

perubahan pengeluaran pemerintah (∂ /Y ∂G) tergantung pada angka pengganda

(multiplier) wilayah. Sedangka n angka multiplier regional (wilayah) adalah

. (∂ /Y ∂G) =

∑

− − − = ) 1 )( ( 1 1 r rs r m t c k ---[19] dimana : k = multiplier regionalcr = marginal propensity to consume daerah r

mrs = marginal propensity to import dari daerah r ke daerah s

tr

Adisasmita (1989) memandang bila orientasi pengeluaran pembangunan dari pemerintah daerah dikaitkan dengan perbaikan tingkat disparitas antar kawasan, maka berarti bahwa sasaran pembangunan selain mengutamakan pertumbuhan ekonomi (economic growth) harus pula memperhatikan faktor keadilan (equity). Konsep tersebut memerlukan pengkaitan antara pertumbuhan

= tingkat pajak marginal daerah r

Dalam konsep makroekonomi, pengeluaran pemerintah (government expenditure) untuk pembelian barang dan jasa merupakan injeksi terhadap perekonomian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentuka n oleh sejauhmana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak (fiscal policy). Suatu injeksi pegeluaran pemerintah dalam hal ini pembangunan infrastruktur didaerah r tidak hanya menaikk an pe ndapatan di daerah yang bersangkutan, tetapi juga menyebarkan kekuatan pendorong kepada daerah daerah sekitarnya yang saling berhubungan melalui kenaikan impor. Pengeluaran pe merintah biasanya ditujuka n pada upa ya pe nyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

ekonomi dengan pemerataan dalam arti bahwa meskipun usaha memaksimalkan pendapatan per kapita merupakan sasaran yang tepat, akan tetapi jika perbedaan pendapatan per kapita antar golongan masyarakat da n antar kawasan sangat menyolok, maka usaha-usaha untuk memperkecil perbedaan pendapatan tersebutlah yang akan memperoleh prioritas yang lebih tinggi. Pendekatan konfigurasi normatif menawarkan suatu konsep an injection of influential area. Konsep tersebut didefinisikan sebagai po tensi yang dimiliki oleh suatu kawasan untuk mendorong atau mempengaruhi daerah yang sekawasan dengannya guna memacu laju pertumbuhan ekonomi yang dapat disertai dengan pemerataan. Bentuk keterkaitan antardaerah dapat juga dipandang sebagai interaksi yang terjadi dalam suatu kawasan yang mampu mendeteksi arah dan orientasi suatu pergerakan sumberdaya, baik yang bersifat simetris maupun yang asimetris.

2.3. Model Input-Output

Adanya integrasi ekonomi yang menyeluruh dan berkesinambungan diantara semua sektor produksi merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam eko nomi pasar, integrasi eko nomi dapat dilihat jelas ketika terjadi interaksi antara pelaku ekonomi yang saling jual beli input produksi. Misalkan produsen rokok membutuhkan input tembakau sebagai bahan bakunya untuk itu harus membelinya dari petani tembakau. Adapun petani tembakau jika ingin meningkatkan outputnya sangat membutuhkan pupuk yang dibelinya dari pabrik pupuk, sementara itu pabrik pupuk sangat membutuhka n mesin- mesin untuk memproduksi pupuknya. Begitu seterusnya, sehingga sulit bagi kita untuk menemukan ujung pangkal dari cerita interaksi ekonomi semacam

itu. Namun yang pasti, tidak mungkin suatu sektor ekonomi tersebut dapat berke mba ng terus hanya dengan menganda lka n kekuatannya sendiri.

Salah satu model yang dapat memaparkan dengan jelas bagaimana interaksi antarpelaku eko nomi itu terjadi adalah mode l Input-Output yang pertama kali diperkenalkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1930-an, yang kemudian mendapat hadiah Nobel pada tahun 1973 (Miller dan Blair, 1985). Melalui model I-O (Input-Output) tersebut dapat ditunjukkan seberapa besar aliran keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. Input produksi dari sektor 1 misalkan, merupakan output dari sektor 2, dan sebaliknya input dari sektor 2 merupakan output dari sektor 1, yang pada akhirnya keterkaitan antar sektor akan menyebabkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam perekonomian tersebut. Dari hubungan ekonomi yang sederhana ini jelaslah kelihatan pengaruh yang bersifat timbal balik antara dua sektor tersebut, hubungan inilah yang dikatakan hubungan I-O.

Model export-base mampu mengukur sejauh mana pe ruba han prod uk lokal terjadi dengan adanya variasi pada permintaan internal, sedangkan analisis Input-Output mampu mengestimasi dampak dari peningkatan permintaan pada suatu sektor tertentu terhadap output masing- masing sektor dalam ekonomi lokal, dan terhadap total output. Secara sederhana, model export-base merupakan suatu mod el Input-Output dengan 2 sektor. Kemudian dengan menggunakan model Wassily Leontief mengenai keterkaitan sektoral, analisis Input-Output dapat digunakan dalam memperkirakan dampak yang muncul karena adanya peningkatan permintaan pada suatu sektor tertentu terhadap keseluruhan ekonomi lok al. Analisis Input-Output melibatkan suatu matriks dengan dimensi n x n.

Dalam matriks ini tercatat seluruh penjualan (baris) dan pembayaran (kolom) yang dilakukan selama satu tahun antar n sektor produk lokal atau dengan kata lain, arus barang antar berbagai sektor. Matriks tersebut dilengkapi dengan kelompok kolom dan baris lainnya. Kolom tersebut mencatat penjualan masing-masing sektor untuk permintaan akhir (ko nsumsi publik dan individu, investasi dan ekspor), sedangkan pada baris tercatat seluruh pembayaran bagi faktor produksi, tenaga kerja, kapital dan pembayaran dari luar wilayah (Capello, 2007).

Dalam mode l I-O pengaruh interaksi eko nomi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu: (1) pengaruh langsung, (2) pengaruh tidak langsung, dan (3) pengaruh total. Pengaruh langsung atau direct effect merupaka n pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh suatu sektor yang outputnya digunakan sebagai input dari produksi sektor yang bersangkutan. Misalkan kenaikan produksi pakaian akan menyebabkan bertambahnya permintaan input kain, kancing dan benang, yang merupakan input langsung digunakan dalam produksi pakaian. Sementara pengaruh tidak langsung atau indirect effect menunjukkan pengaruh tidak langs ung yang dirasakan oleh suatu sektor yang output-nya tidak digunakan sebagai input dari sektor yang bersangkutan. Misalkan kenaikan produksi pakaian dapat menyebabkan pula kenaikan permintaan jasa-jasa transportasi untuk mengangkut hasil produksinya ke pasar, dimana jasa transportasi disini bukan merupakan input langsung untuk memproduksi pakaian. Selanjutnya pengaruh total atau total effect adalah pengaruh secara keseluruhan dalam perekonomian dimana sektor yang bersangkutan berada. Misalkan dalam dua contoh di atas yang dimaksud pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dengan tidak langsung dari produksi pakaian dalam perekonomian.

Teknologi Permintaan Antara Permintaan Akhir Permintaan Akhir Lainnya Konsumen Rumahtangga Total Permintaan Input Primer Lainnya Tenaga Kerja

Berdasarkan ketiga pengaruh di atas, dengan model I-O kita dapat menelusuri kemana saja output dari suatu sektor itu didistribusikan dan inp ut apa saja yang digunakan oleh sektor tersebut. Dengan memodifikasi model I-O West (1995) kita dapat membentuk alur distribusi terbentuknya suatu model I-O secara sederhana, seperti yang disajikan dalam Gambar 5.

Sumber: West (1995)

Gambar 5. Model Sederhana Input-Output

Output dari suatu sektor prod uks i ka taka nlah i, akan didistribusikan kepada dua konsumen. Pertama, konsumen yang menggunakan output tersebut sebagai input untuk proses produksi lanjutan, tentunya konsumen disini disebut produsen. Kedua, konsumen yang menggunakan output tersebut untuk dikonsumsi langsung, dimana dalam mode l I-O yang tergolong sebagai konsumen akhir ini adalah rumahtangga, pemerintah, swasta (investasi) dan konsumen luar negeri (ekspor). Bagi konsumen pertama, output sektor i tersebut merupaka n input

antara (intermediate input) dalam proses produksinya sedangkan pada konsumen kedua, outputnya merupakan permintaan akhir (final demand). Dalam kaitannya dengan input, dapat terlihat jelas adanya perpindahan barang antarsektor.

Selain itu dapat juga distribusi inp ut antara tersebut dari sektor i ke sektor i itu sendiri, yang disebut perpindahan intrasektor. Namun demikian, input yang digunakan dalam suatu proses produksi bukan hanya berupa input antara, ada pula input- input lainnya yang digunakan seperti faktor produksi tenaga kerja, modal, tanah dan lain- lain, dimana semuanya ini digolongkan sebagai input primer. Pada mod el I-O biasanya input primer ini direfleksikan melalui upah dan gaji, surplus usaha, pajak tak langsung dan subsidi. Selain input yang berasal dari dalam negeri, ada juga inp ut yang berasal dari luar negeri. Karena itu mode l I-O juga memasukka n ko moditi impor dalam distribusi inputnya.

Misalkan nilai uang arus barang atau transaksi dari sektor i ke sektor j kita notasikan zij kemudian total output dari sektor i dinotasikan Xi sedangkan total

permintaan akhir dari sektor i adalah Yi

X

, maka dapat dituliskan total output dari sektor i sebagai berikut :

i = zi1 + zi2 + zi3 + . . . + zin + Y1

Oleh karena dalam perekonomian terdapat n sektor produksi, maka secara keseluruhan dapat dituliskan total output semua sektor adalah :

X ... [20] 1 = z11 + z12 + z13 + . . . + z1n + Y1 X 2 = z21 + z22 + z23 + . . . + z2n + Y2 Xn = zn1 + zn2 + zn3 + . . . + znn + Yn ... [21]

i i n 1 j ij

Y

X

z

+

=

∑

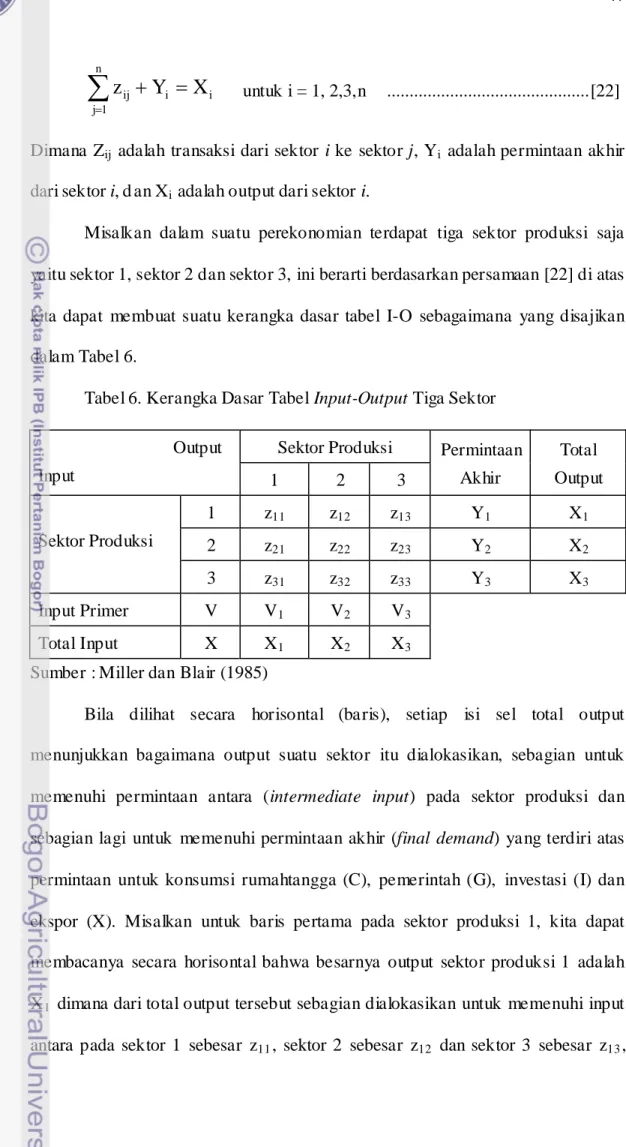

= untuk i = 1, 2,3,n ... [22]Dimana Zij adalah transaksi dari sektor i ke sektor j, Yi adalah permintaan akhir

dari sektor i, d an Xi

Tabel 6. Kerangka Dasar Tabel Input-Output Tiga Sektor adalah output dari sektor i.

Misalkan dalam suatu perekonomian terdapat tiga sektor produksi saja yaitu sektor 1, sektor 2 dan sektor 3, ini berarti berdasarkan persamaan [22] di atas kita dapat membuat suatu kerangka dasar tabel I-O sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 6.

Output Input

Sektor Produksi Permintaan

Akhir Total Output 1 2 3 Sektor Produksi 1 z11 z12 z13 Y1 X1 2 z21 z22 z23 Y2 X2 3 z31 z32 z33 Y3 X3 Input Primer V V1 V2 V3 Total Input X X1 X2 X3

Sumber : Miller dan Blair (1985)

Bila dilihat secara horisontal (baris), setiap isi sel total output menunjukkan bagaimana output suatu sektor itu dialokasikan, sebagian untuk memenuhi permintaan antara (intermediate input) pada sektor produksi dan sebagian lagi untuk memenuhi permintaan akhir (final demand) yang terdiri atas permintaan untuk konsumsi rumahtangga (C), pemerintah (G), investasi (I) dan ekspor (X). Misalkan untuk baris pertama pada sektor produksi 1, kita dapat membacanya secara horisontal bahwa besarnya output sektor produksi 1 adalah X1 dimana dari total output tersebut sebagian dialokasikan untuk memenuhi input

selain itu sebagian juga untuk memenuhi permintaan akhir sebesar Y1

z

, demikian pula untuk baris-baris lainnya dibaca demikian. Secara keseluruhan distribusi output tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan aljabar sebagai berikut :

11 + z12 + z13 + Y1 = X z 1 21 + z22 + z23 + Y2 = X2 z 31 + z32 + z33 + Y3 = X3 ... [23]

Secara umum persamaan-persamaan di atas dapat dituliskan kembali menjadi : i i 3 1 j ij

Y

X

z

+

=

∑

= untuk i = 1, 2,3 ... [24]dimana, zij adalah banyaknya output sektor i yang dialoka sikan sebaga i input

antara pada sektor j, sedangkan Yi

Sedangkan isi sel menurut garis vertikal (kolom) menggambarkan distribusi pemakaian input antara dan input primer pada suatu sektor prod uksi. Sebagai contoh total input X

adalah jumlah permintaan akhir terhadap sektor i.

1 jika dibaca secara kolom menunjukkan bahwa

jumlah input yang digunakan oleh sektor produksi 1 adalah sebanyak X1 yang

terdiri atas pemakaian input dari sektor 1 sebesar z11, sektor 2 sebesar z21 dan

sektor 3 sebesar z31 serta pemakaian inp ut primer sebesar V1. Semua distribusi

input ini dapat juga dibuat dalam bentuk persamaan aljabar sebagai berikut : z11 + z21 + z31 + V1 = X z 1 12 + z22 + z32 + V2 = X2 z 13 + z23 + z33 + V3 = X3 ...

atau secara umum persamaan-persamaan di atas diubah menjadi :

j j 3 1 i ij

V

X

z

+

=

∑

= untuk j = 1, 2,3 ... [26]dimana, zij adalah banyaknya input antara yang berasal dari sektor i yang

digunakan oleh sektor j, sedangkan Vj

Dari persamaan [26] kita dapat mengintroduksikan suatu koefisien input teknik a

menunjukkan jumlah input primer yang digunakan oleh sektor j.

ij dengan rumus : j ij ij X z a = ... [27] Koefisien aij ini dapat diterjemahkan sebagai jumlah input sektor i yang

dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output sektor j, untuk jumlah sektor sebanyak n selur uh koe fisien input aij dapat dinyatakan dalam sebuah matriks A

sebagai berikut : = nn n2 n1 2n 22 21 1n 12 11 a a a a a a a a a A ... [28]

Matriks A sering disebut matriks koe fisien input atau matriks teknologi. Selanjutnya, karena persamaan [27] dapat diubah menjadi zij = aij Xj, serta

dengan ke tentua n ba hwa Xj = Xi

X

, maka persamaan [28] dapat ditulis kembali da lam sistem persamaan berikut ini.

1 = a11 X1 + a12 X2 + a13 X3 + . . . + a1n Xn + Y1 X 2 = a21 X1 + a22 X2 + a23 X3 + . . . + a2n Xn + Y2 X n = an1 X1 + an2 X2 + an3 X3 + . . . + ann Xn + Yn

Kemudian, jika sisi kanan dalam persamaan [29] semuanya dipindahkan ke kiri kecuali Y, maka diperoleh sebuah sistem persamaan :

... [29]

X2 - a21 X1 - a22 X2 - a23 X3 - . . . - a2n Xn = Y2

X

n - an1 X1 - an2 X2 - an3 X3 - . . . - ann Xn = Yn

atau dapat disederhanakan menjadi :

... [30] (1 - a11 )X1 - a12 X2 - a13 X3 - . . . - a1n Xn = Y1 - a 21 X1 + (1 - a22 )X2 - a23 X3 - . . . - a2n Xn = Y2 - a n1 X1 - an2 X2 - an3 X3 - . . . + (1 - ann )Xn = Yn

Sistem persamaan [31] dapat dituliskan dalam notasi matriks yang lebih sederhana lagi sebagai berikut :

... [31]

(I – A) X = Y ... [32] yang mana I adalah matriks identitas berukuran n x n dan A merupakan matriks koefisien input, sedangkan X dan Y masing- masing menunjukkan vektor kolom matriks output dan permintaan akhir. Persamaan matriks [32] dapat kita ubah bentuknya menjadi :

X = (I–A)-1 dimana, matriks (I – A)

Y ... [33]

-1

dikenal dengan nama matriks invers Leontief. Kekuatan peramalan model Input-Output adalah terletak pada invers matriks invers Leontif ini, dengan matriks tersebut kita dapat meramalkan perubahan setiap variabel eksogen dalam permintaan akhir, seperti pengeluaran pemerintah terhadap sistem perekonomian secara simultan. Matriks invers Leontif (I – A)-1 juga memberikan banyak informasi tentang dampak keterkaitan antarsektor produksi diantaranya backward linkage effect (dampak keterkaitan ke belakang) da n forward linkage effect (dampak keterkaitan ke depan) yang sangat penting untuk melihat peranan suatu sektor produksi dalam perekonomian daerah, serta untuk menetapkan sektor-sektor utama dalam perencanaan pembangunan daerah dimasa mendatang.

Tabe l Input-Output tunggal sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar di atas hanya memperlihatkan struktur transaksi dari beberapa industri yang berbeda dalam satu wilayah. Tabel ini tidak dapat menunjukkan struktur transaksi antara industri- industri dari satu wilayah de ngan wilayah lainnya, oleh karena itu untuk menjelaska n struktur transaksi bebe rapa industri pada dua wilayah diperlukan tabel yang mampu menunjukkan transaksi ekonomi per wilayah dan per industri, yang mana hal ini tidak mampu diako mod ir oleh tabe l I-O wilayah tunggal.

Seandainya keterkaitan ekonomi antara dua wilayah ingin disajikan dalam mod el I-O maka yang relevan digunaka n ada lah I-O antar wilayah, yang dike nal dengan nama Mode l Chenery-Moses dibangun dengan persamaan dasar gross output sebagai berikut (Nazara, 1997):

∑

∑

= = + = n R n l R k R l R kl QR k Q k C a X Y X 1 1 ... [34]Dimana X menunjukkan gross output, Y adalah final demand, a menunjukkan matriks koefisien input, subskrip Q dan R masing- masing menunjukkan wilayah R da n Q, sedangkan sub skrip k dan l menunjukkan komoditi k dan l.

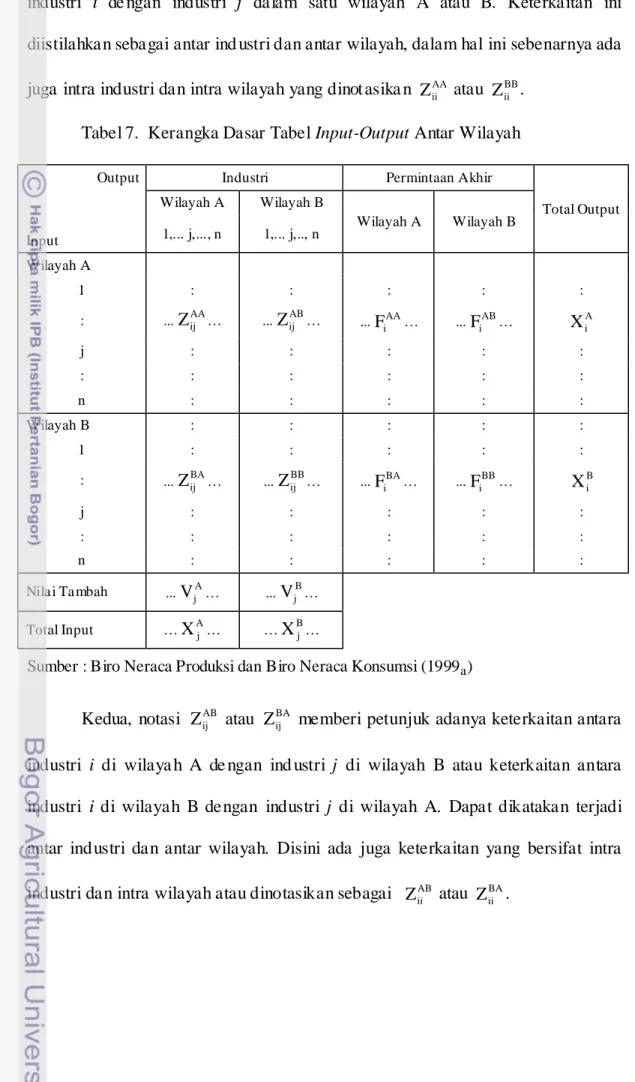

Memahami apa yang dimaksud dengan tabel I-O antar wilayah, ada ba iknya meliha t sebuah contoh pada suatu negara yang terdiri atas dua wilayah saja, yaitu wilayah A dan B serta jumlah industri sebanyak n maka bentuk dasar tabe l I-O antar wilayah dapat dilihat pada Tabel 7.

Notasi-notasi matriks yang ditunjukkan pada Tabel 7, dipe roleh beberapa informasi penting mengenai keterkaitan antar industri dan antar wilayah. Pertama, not asi ZijAA atau ZBBij merupakan suatu petunjuk adanya keterkaitan antara

industri i de ngan industri j dalam satu wilayah A atau B. Keterkaitan ini diistilahkan sebagai antar ind ustri dan antar wilayah, dalam hal ini sebenarnya ada juga intra industri dan intra wilayah yang dinot asika n AA

ii

Z atau BB

ii

Z .

Tabel 7. Kerangka Dasar Tabel Input-Output Antar Wilayah Output

Input

Industri Permintaan Akhir

Total Output Wilayah A Wilayah B Wilayah A Wilayah B 1,... j,..., n 1,... j,.., n Wilayah A 1 : : : : : : ...ZAAij … ...ZABij … ...FiAA… ...FiAB… XiA j : : : : : : : : : : : n : : : : : Wilayah B : : : : : 1 : : : : : : ...ZBAij … ...ZBBij … ...FiBA… ...FiBB… XBi j : : : : : : : : : : : n : : : : : Nila i Ta mbah ...VjA… ...VjB… Total Input …XAj … …XBj…

Sumber : Biro Neraca Produksi dan Biro Neraca Konsumsi (1999a

AB ij

Z

)

Kedua, notasi atau ZBAij memberi petunjuk adanya keterkaitan antara industri i di wilaya h A de ngan ind ustri j di wilayah B atau keterkaitan antara industri i di wilayah B dengan industri j di wilayah A. Dapat dikatakan terjadi antar ind ustri dan antar wilayah. Disini ada juga keterkaitan yang bersifat intra industri dan intra wilayah atau dinotasikan sebagai AB

ii

Z atau BA

ii

Ketiga, notasi AA i

F atau BB

i

F menunjukkan permintaan akhir untuk

komponen i yang berasal dari wilayah A sendiri atau wilayah B sendiri dengan kata lain komponen permintaan akhir i terjadi pada kondisi dalam wilayah sendiri.

Keempat, notasi AB

i

F atau BA

i

F mempunyai makna bahwa permintaan

akhir untuk komponen i pada wilayah A yang berasal dari wilayah B, atau permintaan akhir komponen i pada wilayah B yang berasal dari A. Dengan kata lain ada permintaan akhir yang timbul karena terjadinya hubungan antar wilayah.

Tabel 8. Matriks Transaksi antar wilayah Tiga Sektor

Output Input

A B

Permintaan Akhir Total Output

1 2 3 1 2 3 A 1 z11AA z12AA z13AA z11AB z12AB z13AB F1AA F1AB X1A 2 zAA21 zAA22 zAA23 AB 21 z zAB22 zAB23 AA 2 F F2AB XA2 3 z31AA zAA32 z33AA z31AB z32AB z33AB F3AA F3AB XA3 B 1 z11BA z12BA z13BA z11BB z12BB z13BB F1BB F1BA X1B 2 zBA21 zBA22 zBA23 BB 21 z zBB22 BB 23 z BB 2 F F2BA B 2 X 3 z31BA zBA32 z33BA z31BB z32BB z33BB F3BB F3BA XB3 Input Primer A 1 V V2A V3A B 1 V V2B V3B Total Input A 1 X XA2 A 3 X X1B B 2 X XB3

Sumber : Biro Neraca Produksi dan Biro Neraca Konsumsi (1999b

Jika diasumsikan hanya ada tiga industri saja pada masing- masing wilayah, maka bentuk tabel transaksi yang dapat dibuat untuk model I-O antar wilayah tersebut adalah seperti yang terlihat pada Tabel 8, dengan informasi yang dapat diberikan sebagai berikut, untuk industri 1 wilayah A jika dibaca secara horisontal menunjukkan dari total output industri 1 yang dihasilkan oleh wilayah A sebesar

)

A 1

di wilayah A adalah sebesar AA 11

z , industri 2 di wilayah A sebesar AA 12

z , industri 3 di wilayah A sebesar AA

13

z , industri 1 di wilayah B sebesar AB 11

z , industri 2 di wilayah B sebesar AB

12

z , dan industri 3 di wilayah B sebesar AB 13

z . Serta unt uk

memenuhi permintaan akhir pada wilayah A sebesar AA

1

F dan permintaan akhir

pada wilayah B sebesar AB 1

F .

Sementara jika dibaca secara vertikal adalah untuk menghasilkan output industri 1 pada wilayah A sebanyak A

1

X dibutuhkan input antara yang berasal dari industri 1 yang dihasilkan oleh wilayah A itu sendiri sebanyak AA

11

z , industri 2 dari

wilayah A seba nyak AA

21

z , industri tiga dari wilayah A sebanyak AA 31

z , industri 1

dari wilayah B sebanyak BA

11

z , industri 2 dari wilayah B sebanyak BA

21

z dan

industri 3 dari wilayah B sebanyak BA 31

z , sedangkan input primer yang berasal dari

wilayah A seba nyak A

1

V .

Sejauh ini terdapat dua tipe mode l I-O yang berdimensi antar ruang, yaitu: (1) model Output antar daerah atau antar wilayah, dan (2) model Input-Output banyak wilayah (multiregion). Model Input-Input-Output antar wilayah (IOIR), yang juga dike nal dengan model ideal murninya Isard, dianggap sebagai model yang paling komprehensif dan sistematis karena model ini merupakan pengembangan konsep I-O yang mengintegrasikan unsur ruang secara simpel dan elegan. Meskipun demikian model IOIR mempunyai dua masalah yang serius.

Pertama, berkaitan dengan ketatnya asumsi yang menyatakan bahwa suatu

komoditi yang diproduksi di suatu daerah secara teknis berbeda dengan komoditi sama yang dihasilkan oleh daerah lainnya. Misalnya, batako yang diproduksi di Jawa berbeda dengan batako yang diproduksi di Sulawesi, sehingga tidak ada

substitusi diantara keduanya. Asumsi ini terlalu kaku dan tidak realistis sebab bagi konsumen batako tetap saja batako dimanapun barang itu diproduksi. Kedua, berkaitan dengan penerapan model IOIR, unt uk memperoleh estimasi nilai koefisien input diperlukan data arus perdagangan menurut daerah asal dan daerah tujuan serta menurut sektor produksi dan sektor konsumsi. Data seperti ini biasanya tidak tersedia ba hka n di negara ya ng statistiknya suda h maju sekalipun dan untuk memperolehnya diperlukan survei yang akan membutuhkan biaya, tenaga dan wakt u yang ba nyak. Hal- hal inilah yang menyebabka n sangat sedikit negara yang suda h menyusun tabel IOIR (Muchdie, 1999).

2.4. Keterkaitan Model Input-Output Leontief dengan Model Makroekonomi Pada tahun 1932 Leontief memulai proyeknya membangun table

Input-Output untuk Negara Amerika Serikat yang merujuk kepada model economique tablo dari Francois Q uesnay seorang ahli ekonomi Prancis pada abad kedelapa n. Francois Quesnay telah menggunakan model tersebut untuk menganalisis bagaimana perubahan yang meningkat pada pengeluaran belanja barang mewah dapat mempengaruhi produk bersih dan distribusi pendapatan antara kelas-ke las social. Dalam hal yang serupa Leontief menggunakan skema teoritis dan table tersebut untuk menunjukkan bagaimana harga dan kuantitas akan bereaksi terhadap perubahan parameter produktivitas industri dan tabungan. Tabel tersebut pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan hubungan teoritis mengenai pengertian saling ke tergantungan antar sektor (Kohli,2003).

Model I-O pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari keseimbangan umum (general equilibrium) yang dike muka n Leon Walras. O leh Leont ief persamaan rumit dari teori keseimbangan umum tersebut disederhanakan sehingga

menjadi model yang memungkinkan untuk diterapkan secara empiris (Yusuf dan Tajerin, 2008).

Pertama kali Leontief memperkenalkan model I-O dengan menyusunnya dalam struktur table yang berbentuk matriks yang berisikan daftar sektor ekonomi dengan urutan sama yang disusun secara vertikal (ko lom) da n horizontal (baris). Baris pada output suatu sektor menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan. Sedangkan kolom pada input menunjukkkan pola penggunaan input suatu sektor dalam memproses suatu produksi (Garfield, 1986).

Konsep dasar yang dikembangkan oleh Leontief adalah : (1) struktur perekonomian tersusun dari berbagai sector (industri) yang satu sama lainnya berinteraksi melalui transaksi jual beli, (2) output suatu sektor dijual kepada sektor-sektor lainnya dan untuk memenuhi permintaan akhir, (3) input suatu sektor dibeli dari sektor-sektor lainnya, dan rumahtangga (dalam bentuk jasa tenaga kerja), pemerintah (misalnya pembayaran pajak tidak langsung), penyusutan, surplus usaha serta impor, (4) hubungan input dengan output bersyarat linier, (5) dalam suatu kurun waktu analisis (biasanya satu tahun) total input sama dengan total output, (6) suatu sektor terdiri dari satu atau beberapa perusahaan da n output tersebut diprod uks ika n oleh satu teknologi (Richardson, 1972; Isard et al, 1998).

Menurut Dondolov (2011) model Input-Output merupaka n alat yang penting digunakan untuk melakukan suatu analisis dan proyeksi. Kerangka dasar dari Input-Output merupakan basis dari model makroekonomi, yang dapat menunjukka n ba gaimana peruba han-perubahan dari permintaan akhir atau GNP suatu sektor mempengaruhi sebuah perekonomian. Namun demikian perlu diingat

bahwa penggunaan model standar Leontief untuk mengevaluasi GNP sangatlah kompleks dan rumit karena melibatkan banyak sektor.

Leontief pada dasarnya mengakui bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat digunakan untuk melindungi perekonomian dari be ncana resesi (Scarlett, 2008). Pengakuannya ini secara eksplisit ditunjukkan pada model Input-Output yang dikembangkannya, dimana kebijakan fiscal menjadi salah satu faktor stimulus pereko nomian bersama dengan variable-variabel makroeko nomi lainnya yang dituangkan dalam permintaan akhir. Oleh karena berpandangan seperti ini akhirnya ahli sejarah ekonomi menempatkan Leontief sebagai pengikut Keynes.

Model I-O Leontief menyatakan bahwa bila terjadi kenaikan komponen permintaan akhir maka secara otomatis akan menggerakkan seluruh sektor ekonomi melalui proses pengganda ekonomi (multiplier). Satu rupiah atau satu juta rupiah yang dikeluarkan oleh satu rumahtangga akan berdampak menciptakan produksi barang dan jasa yang terkait dengan pengeluaran rumahtangga tersebut. Pada sisi lain, teori makroekonomi Keynes menyatakan bahwa bila permintaan efektif meningkat maka melalui proses multiplier ekonomi diperoleh pertambahan pendapatan baru dan otomatis perekonomian daerah akan meningkat tetapi tingkat harga tidak mengalami perubahan. Dalam praktek mungkin saja tingkat harga berubah, naik terlebih dahulu kemudian kembali turun seperti semula. Perubahan ini ditunjukkan dalam bentuk kurva permintaan dan penyediaan.

Dondokov (2011) secara matematis dapat menunjukkan bagaimana keterkaitan model I-O Leontief dengan keseimbangan umum Keynes. Dimulai

dengan memperlihatkan persamaan standar dari keseimbangan umum Keynes sebagai berikut :

C + S + T = Y = C + I + G + NE ………...…………... [35] dimana C, S, T, I, G, NE adalah indekss skalar dari konsumsi rumahtangga, tabungan rumahtangga, total pajak, total investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih. Persamaan sebelah kiri adalah penawaran total, sedangkan sebelah kanan adalah permintaan total.

Multiplier Keynes dapat dituliskan : ΔY = ΔG + c*ΔG + c2ΔG + c3

Apabila pendapatan W total sama dengan jumlah pengeluaran: konsumsi rumahtangga, tabungan rumah tangga dan jumlah total pajak, maka kita dapat

ΔG + …… = ΔG*k ………....… [36] dimana ΔY adalah pertumbuhan pendapatan nasional (total permintaan akhir), ΔG

adalah peruba han pe ngeluaran p emerin tah, c = ΔC/ΔY adalah marginal

propensity to consume, Δ C adalah pertumbuhan konsumsi rumahtangga, dan yang terakhir k = 1/(1-c) menunjukkan multiplier Keynes.

Sekarang perhatikan persamaan standar dari model Input-Output sebagai berikut :

A + W = X = A + Y ………... [37] dimana A adalah total produk intermediate, W adalah total value added (total pendapatan), Y adalah total permintaan akhir, dan X adalah gross output. Persamaan sebelah kiri menunjukkan penawaran agregat, sedang sebelah kanan menunjukkan permintaan agregat.

mempertimbangkan persamaan ekuilibrium umum berdasarkan persamaan [35] dan [37] sebagai berikut :

A + C + S + T = X = A + C + I + G ………... [38] Pada tahap berikutnya, menghitung koefisien Wj dengan persamaan

Wj = 1-Σaij, dimana aij = Aij/Xj. Dimana vektor matriks W = (Wj).

Dengan demikian multiplier pendapatan dapat dituliskan sebagai K m = W*Mt. Multiplier K inilah yang menunjukkan jawaban atas pertanyaan bagaimana pertumbuhan pendapatan (GNP) pada keseimbangan umum Keynes mempunyai hubungan dengan pertumbuhan dari parameter-parameter eksogen pada permintaan akhir mode l Input-Output Leontief.

Hubungan antara Mode l I-O dengan Model Makro Ekonomi Keynes ini dibuktikan secara matematis oleh Miyasawa dari Jepang dengan menggunakan Tabe l I-O 2x2 sektor. Pembuktiannya adalah multiplier I-O melalui Matriks Leontief akan berdampak sama dengan multiplier makroeko nomi melalui Marginal Propensity to Consume (MPC) Keynes.

Pengganda ekonomi Model Keynes diturunkan dari persamaan sederhana pendapatan masyarakat (Y) akan dibelanjakan dalam bentuk konsumsi (C) atau ditabung (S). Karena tabungan merupakan sumber untuk investasi (I), maka di dalam keseimbangan tabungan akan sama dengan investasi. Persamaan matematikanya menjadi

Y = C + S ... [35] pada keseimbangan S = I, sehingga pada titik itu

kemudian konsumsi itu sendiri tergantung pada pendapatan, maka persamaan konsumsi menjadi :

C = cY ... [37] dimana c adalah tambahan porsi konsumsi terhadap perubahan pendapatan, atau dikenal dalam literatur sebagai marginal propensity to consume.

Melalui substitusi persamaan di atas diperoleh persamaan berikut : Y = cY + I

Y = 1/[1 – c] . I ... [38] Persamaan di atas menyatakan bahwa bila terdapat tambahan pengeluaran masyarakat melalui pengeluaran investasi, tercermin dalam pengeluaran I di atas, maka pendapatan (Y) akan meningkat sebesar pengganda ekonomi (1/[1 – c]). Variabel I dalam persamaan diatas merupakan bagian dari permintaan agregat (AD) dalam mod el Keynes.

Meskipun Leontief dikatakan beraliran Keynes, namun pandangannya banyak juga yang mengkritik Keynes. Oleh karena itu Leontief lebih tepat disebut sebagai aliran Neo-Keynes. Salah satu argumentasi yang diungkapkan Leontief mengkritik Keynes adalah mengenai konsep keseimbangan umum. Leontief menyalahkan pemikiran dari Keynes yang menganggap penawaran dan permintaan agregat saling independent, sehingga pergeseran yang satu tidak disertai dengan pergeseran yang lain. Menurut Leontief kesalahan ini terjadi karena kurangnya dasar pemahaman mikroekonomi didalam menjelaskan keseimbanga n umum. Selain itu Leontief juga memiliki keragua n teoritis tentang sifat keseimbangan umum Keynes dan setengah pengangguran. Dalam hal ini Leontief meragukan asumsi Keynes dari kurva penawaran tenaga kerja yang

dinyatakan dalam bentuk upah uang, merupakan suatu asumsi yang ortodoks yaitu hanya berdasarkan anggapan bahwa tenaga kerja adalah fungsi dari upah riil harga. Dia melanjutkan dengan pertanyaan preferensi likuiditas Keynesian sebagai mekanisme mencegah munculnya pekerjaan penuh melalui ekspansi moneter. Dia menunjukka n bahwa preferensi likuiditas harus nol dalam ekuilibrium jangka panjang, karena dalam jangka panjang investor menyesuaikan pandangan mereka kebawah tingkat bunga normal. Keberadaan pengangguran paksa itu harus dibenarkan dalam hal argumentasi yang dinamis menggabungkan asumsi ketidakseimbangan atau keseimbangan sementara (Scarlett,2008).

2.5. Studi-studi Empiris

Peran infrastruktur dalam perekonomian sangat penting dan sentral, dimana infrastruktur dipahami sebagai enabler berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini diperkuat Hirschman (1958) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari social overhead capital yang mutlak diperlukan untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun baru pada akhir 1980-an, berba ga i studi dilakuka n secara intensif untuk mempelajari bagaimana peranan infrastruktur dalam perekonomian. Berbagai studi mengenai peran infrastrukt ur dalam perekonomian, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni: (1) studi-studi untuk mengetahui peranan infrastruktur dalam perekonomian, dan (2) mengukur elastisitas ketersediaan pe layanan infrastruktur terhadap pe reko nomian.

Untuk studi-studi mengenai peranan infrastruktur da lam pereko nomian diawali oleh Aschauer (1989) dalam DPKPP (2003) yang mengemukakan bahwa

ketersediaan pe layanan infrastruktur merupakan faktor prod uks i penting. Penelitian tersebut juga menemukan fakta bahwa menurunnya produktivitas, dapat disebabkan oleh memburuknya ketersediaan pelayanan infrastruktur. Sementara itu, Bernt dan Hansson (1991) dalam DPKPP (2003) mengemukakan bahwa peningkatan pelayanan infrastruktur dapat mengurangi biaya produksi.

Sedangkan studi yang berupaya mengukur elastisitas ketersediaan pelayanan infrastruktur terhadap pereko nomian dimulai oleh World Bank (1994) dalam Soerjo (2007) yang menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dengan pertumbuhan PDB memiliki hubungan yang erat. Elastisitas PDB terhadap infrastruktur yang diukur sebagai perubahan persentase pertumbuhan PDB per kapita akibat sebagai naiknya 1% ketersediaan infrastruktur diberbagai negara bervariasi antara 0.07 hingga 0.44. Selanjutnya studi-studi yang mengukur elastisitas ketersediaan infrastruktur terhadap pereko nomian suatu negara mulai berkembang, seperti yang dilakukan oleh Zegeye (2002), dalam studinya ini dapat memperlihatkan besarnya kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap kenaikan produktivitas sektor manufaktur di negara Amerika Serikat. Selain itu ada juga studi yang dilakukan oleh Wylie (1996) yang mengamati tentang peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kanada selama periode 1946-1991, menggunakan fungsi produksi translog untuk memperoleh temuan bahwa setiap terjadi kenaikan stok kapital infrastruktur per jam kerja sebesar 1% akan meningkatkan output per jam kerja sebesar elastisitas produksinya 0.52. Hasil akhir studinya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kanada sangat tergantung sekali kepada pembangunan infrastruktur.

Studi berikutnya yang dilakukan Haughwout (2000) memberi gambaran bagaimana peranan infrastruktur terhadap tingkat kesejahteraan. Menurutnya, pengaruh investasi infrastruktur terhadap tingkat kesejahteraan melalui dua jalur yakni: (1) by raising income via increased private productivity, dan (2) by increasing benefits enjoyed by households via heightened economic services.

Wilayah Indonesia, salah satu studi yang cukup menarik disajikan adalah studi yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Eko nomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) tentang Roadmap Pembangunan Infrastruktur Indonesia (Pratomo, 2005). Studi ini merupakan studi literatur yang dilanjutkan dengan pembuatan model ekonometrik makroekonomi infrastruktur regional. Hasilnya menunjukk an jika dilihat dari elastisitas apabila stok jalan ditambah 10%, maka pembangunan infrastruktur jalan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 88%. Dengan kata lain, kenaikan stok jalan sebesar 1% akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8.8%, berdasarkan pembagian Kawasan Barat dan Timur, maka dengan tingkat kenaikan stok jalan sebesar 10% akan menghasilkan kepekaan sebesar 77 % untuk kawasan Indonesia bagian Barat (KBI) dan 11% pada Indonesia bagian Timur (K TI). Sementara itu, tingkat elastisitas berdasarkan pulau adalah Jawa-Bali sebesar 59% diikuti oleh Sumatera sebesar 14%, Sulawesi 4% dan terakhir adalah Papua, Maluku dan N usa Tenggara sebesar 2.7%. Hasil perhitungan elastisitas ini sekali lagi menunjukkan bahwa bagaimanapun juga pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Jawa dan Bali mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi yang paling besar. Mencermati hasil simulasi yang dilakukan, studi ini menunjukka n apabila pertumbuhan ekonomi diasumsikan hanya sebagian yaitu sebesar 48%

diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur. Maka pada tingkat pertumbuhan 3.93%, perkiraan kebutuhan kenaikan stok jalan untuk kawasan barat sebesar 10% yang artinya adalah 22.797 km. Sedangkan untuk kawasan Indonesia Timur kebutuhan tambahan stok jalan hanya sebesar 2% atau sepanjang 3.029 km. Studi ini juga memperkirakan bahwa jumlah dana yang dibutuhkan untuk kawasan Barat adalah Rp. 31.9 triliun dan Rp. 4.2 triliun untuk kawasan Timur. Secara keseluruhan untuk pembangunan infrastruktur jalan, studi ini memperkirakan pada tingkat pertumbuhan ekonomi 3.93%, jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 36.2 triliun untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5.14% dibutuhkan dana sebanyak Rp. 40.4 triliun. Dengan hasil studi ini sebenarnya kita dapat memperkirakan apakah pemerintah kini benar-benar mampu memenuhi kebutuhan akan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan dana yang dimiliki. Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan modal besar. Daerah-daerah terpencil yang dinilai tidak memiliki potensi eko nomi dan sosial budaya yang memadai cenderung ditelantarkan. Pembangunan infrastruktur jalan di daerah-daerah seperti ini mungkin lebih sering dianggap sebagai beban dan bukan dipandang sebagai bentuk investasi bangsa. Dalam ko ndisi seperti ini, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan-kawasan terpencil menuntut kemauan politik yang kuat dan konsisten dari pemerintah. Selain itu, pemahaman atau definisi tentang daerah tetinggal juga perlu diluruskan, yaitu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tetapi miskin sarana dan prasarana.

Jauh sebelum model I-O diperkenalkan oleh Leontief, seorang ekonom Perancis yaitu Francois Quesnay pada tahun 1758, telah menyampaikan ide dasar

tentang keterkaitan antar sektor da n mempublika sika n sebuah Tableau Economique dalam bentuk diagram-diagram yang memperlihatkan bagaimana pengeluaran masyarakat dapat dilacak melalui perekonomian dengan cara sistematis (Miller dan Blair, 1985). Berdasarkan konsep pemikiran Tableau Economique tersebut, kemudian Leontif menyampaikan ide tentang penyusunan Tabe l I-O yang dibuatnya pertama kali untuk negara Amerika Serikat pada tahun 1930-an, dan semenjak itu pemakaian tabel I-O dalam bidang ekonomi semakin banyak digunakan oleh ahli-ahli ekonomi, khususnya untuk menjelaskan keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian.

Chenery-Watanabe (1958), Hirschman (1958) dan Rasmussen (1956), adalah ahli- ahli ekonomi yang lebih dahulu menyampaikan ide- ide dasar tentang pengukuran keterkaitan antarsektor melalui mode l I-O. Mereka berhasil merumuska n ukuran- ukuran keterkaitan antar sektor seperti backward linkage dan forward linkage ratio.

O’Callaghan, Andreosso dan Guoqiang (1997) melakukan pengamatan tentang keterkaitan antar sektor dan sektor-sektor utama dalam pereko nomian China selama periode 1987-1997, dengan memakai sekaligus metode tradisional yang dike mba ngka n oleh Chenery-Watanabe dan Rasmussen, serta metode ekstraksi dari Cella dan Dietzenbacher. Hasil pengamatan mereka menunjukkan bahwa selama periode 1987-1997 setiap sektor memiliki kecenderungan angka rasio backward linkage da n forward linkage yang terus meningkat sepanjang tahun. Ini berarti terdapat suatu hubungan yang pos itif antarpertumbuhan aktivitas produksi dan peningkatan di dalam keterkaitan antar sektor selama periode tersebut. Selain itu, mereka juga memperlihatkan bahwa sektor-sektor yang

mendominasi perekonomian China sepanjang periode 1987-1997 adalah sektor konstruksi, industri dan pertambangan karena dari hasil analisis I-O menunjukkan ketiga sektor tersebut mempunyai rasio backward linkage dan forward linkage yang paling tinggi diantara semua sektor.

Idenburg dan Wilting (2000), dengan menggunakan Dynamic Input-Output Model mencoba menjelaskan dampak dari inovasi teknologi terhadap produksi sektoral di negara Belanda yang menggunakan natural resources dan emissions terhadap lingk ungan. Pemilihan analisis input-output secara nyata dianggap dapat menjelaskan hubungan struktur ekonomi, penggunaan energi dan sumberdaya lingk ungan. Selain itu, analisis input-output juga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pencarian teknologi-teknologi baru. Studi ini mencoba menganalisis secara tentative dampak perubahan-perubahan teknologi terhadap permintaan energi pada perekonomian Belanda selama periode 1980-1997.

Indonesia sendiri, Kaneko (1985) dalam Kuncoro, et al. (1997) memperkenalkan konsep (1) derajat ketergantungan kegiatan tiap sektor terhadap setiap unsur permintaan akhir, (2) pengganda reaksi (repercussion multiplier) pada kegiatan ekonomi yang diakibatkan oleh setiap unsur permintaan akhir, dan (3) rasio give and take sebagai koefisien keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang. Sebagaimana dirumuskan Hirschman dengan mengolah tabel I-O tahun 1971, 1975, 1980, dan 1983, menyimpulkan bahwa: Pertama, selama periode 1971-1980 derajat ketergantungan kegiatan ekonomi pada konsumen cenderung menurun pada sektor primer dan tersier namun meningkat pada sektor industri.