i

LAPORAN P2M

Sosialisasi dan Desiminasi Undang-Undang Perkawinan

(UU No. 1 Tahun 1974) dalam Praktek Perkawinan Poligami Pada

Masyarakat Desa Songan Kecamatan Kintamani

Oleh

Ratna Arta Windari, SH., M.Hum./198312152008122003 (Ketua Pelaksana) Dewa Gede Sudika Mangku, SH., LL.M./19841227 200912 1 007 (Anggota)

Ni Putu Rai Yuliartini,SH./ 198307162008122003 (Anggota) Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum./198202042009122004 (Anggota)

Dibiayai Dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Undiksha Nomor. 0795/023-04.2.01/20/2012

JURUSAN PPKN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA NOVEMBER 2012

ii HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 1. Judul Program : Sosialisasi dan Desiminasi Undang-Undang

Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dalam

Praktek Perkawinan Poligami Pada

Masyarakat Desa Songan Kecamatan

Kintamani

2. Jenis Program : Rintisan 3. Bidang Kegiatan : Humaniora 4. Identitas Pelaksana a.Ketua -Nama -NIP -Pangkat/Gol. -Alamat Kantor -Alamat Rumah b. Anggota 1 -Nama -NIP -Pangkat/Gol. -Alamat Kantor -Alamat Rumah c. Anggota 2 -Nama -NIP -Pangkat/Gol. -Alamat Kantor -Alamat Rumah

: Ratna Arta Windari, SH., M.Hum : 198312152008122003

: Penata Muda/IIIa

: Jln. Udayana No. 12 C Singaraja : Jln. Durupadi XIII No. 10E

: Dewa Gede Sudika Mangku, SH., LL.M : 19841227 200912 1 007

: Penata Muda/IIIb

: Jln. Udayana No. 12 C Singaraja

: Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Bhuwana Kerta : Ni Putu Rai Yuliartini,SH

: 198307162008122003 : Penata Muda/IIIa

: Jln. Udayana No. 12 C Singaraja

: Jln.Gunung Agung Gg III/2 No 7, Singaraja

Singaraja, 6 November 2012 Mengetahui

Dekan FIS Undiksha Ketua Pelaksana,

Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja, M.A. Ratna Arta Windari, SH., M.Hum NIP. 195102171979031004 NIP. 198312152008122003

Mengetahui, Ketua LPM Undiksha

Prof. Dr. Ketut Suma, MS. NIP. : 19590101198403 1003

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974). Merujuk pengertian perkawinan ini, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini berarti bahwa asas yang dianut dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah asas monogami. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Burgerljik Wet Boek (warisan Belanda) adalah merupakan hubungan yang hanya bersifat perdata saja. Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan “kesepakaatan” atau “persetujuan” antara perseorangan yang tidak berkaitan dengan unsur religius. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada pada kantor catatan sipil. Asas perkawinan yang dianut oleh Burgerljik Wet Boek juga tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Burgerljik Wet Boek, yaitu dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.

Monogami secara konseptual dimaknai sebagai suatu asas di mana seorang pria dan seorang wanita hanya mempunyai istri atau suami satu orang (Aidy, 2007 : 3). Hal ini bertujuan untuk melindungi, mensetarakan dan mengayomi status, kedudukan, hak dan kewajiban kaum wanita dalam rumah tangga yang selama ini dimaknai sebagai ”kaum kedua” setelah kaum pria. Selain itu ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekerasan pada rumah tangga, perceraian, tidak terjaminnya nafkah bagi kaum wanita dan anak-anaknya serta diterlantarkannya anak-anak yang berasal dari perkawinan yang sah (Angreni, 2011). Walapun demikian bukan berarti asas perkawinan monogami dan tujuan yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional dapat dilaksanakan

2 sesuai dengan asasnya. Bahkan dalam kenyataannya poligami semakin marak di kalangan masyarakat kita yang telah menuju proses moderenisasi secara global.

Kondisi ini tidak terlepas dari adanya ketentuan pasal 3 ayat (2) yang menyatakan Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini merupakan bentuk pembenar (legitimasi) bagi seorang pria untuk melakukan poligami. Walapun dalam realitasnya, ketentuan ini sering disimpangi dengan tampa meminta persetujuan istri terlebih dahulu. Bahkan yang lebih patal adalah tanpa mengajukan ijin kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Menurut Ratna (2007 : 7) faktor yang lebih dominan seseorang melakukan poligami adalah kebutuhan seksual, aktualisasi diri, sikap pengunggulan terhadap perempuan dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat dominan mempengaruhi pembentukan pola pikir dan prilaku seseorang. Penelitian Dina (2008 : 23) tentang pandangan SMA 38 Jakarta mengenai poligami menunjukkan bahwa, siswa yang lingkungannya dominan poligami akan cenderung memiliki sikap berpoligami dan siswi yang orang tuanya berpoligami tidak setuju dengan adanya poligami, sehingga menuntut perlunya dibuat aturan yang tegas mengenai pelarangan poligami.

Mencuatnya kasus poligami dai kondang Aagim yang menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, membuat pemerintah, akademisi, politisi, agamawan, pakar hukum, praktisi dan politisi perempuan serta masyarakat umum untuk menyadari betapa kompleks dan rentannya persoalan poligami, sehingga menjadikan persoalan poligami sebagai masalah signifikan yang telah menjamur di masyarakat serta mesti mendapatkan penyelesain sesegera mungkin dari pemerintah dengan mengakomodasi dan memperhatikan nilai sosial kultural yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia (Harian Umum Bali Post, 16 November 2008). Memang secara agama, baik Islam, Hindu, Kristen, mapun Budha tidak ada ketentuan dalam kitab sucinya yang secara tegas melarang maupun menghalalkan poligami.

Implikasi dari tidak jelasnya ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan poligami dan kurangnya kontrol sosial dan kepedulian sosial masyarakat serta bergesernya paradigma perkawinan dari budaya sakral dan suci menuju pada hasrat, komersial dan kebebasan mengakibatkan banyak kaum pria yang memanfaatkan

3 poligami untuk memenuhi hasrat biologis dengan balutan kasihan pada kaum wanita atau karena alasan tidak punya keturunan dan alasan istri tidak bisa melayani suami secara lahir batin (Ardika, 1993). Nasaruddin, (2008) mengatakan, hingga kini pengadilan Agama tetap membuka peluang untuk memiliki istri lebih dari satu sepanjang memenuhi syarat. Pada 2004 dari 1016 permohonan, Pengadilan Agama mengeluarkan 800 izin poligami. Pada 2005, terdapat 803 izin dari 989 permohonan, dan pada 2006 776 izin dari 1148 permohonan. “Hampir 80 persen permohonan dikabulkan,” ujarnya. Ini baru pada poligami yang mendapat izin secara resmi, sedangkan yang lebih banyak sebenarnya adalah poligami yang tidak adanya legalitas hukumnya alias ilegal. Model kawin kontrak, kawin siri, atau kawin secara adat dewasa ini sangat mudah dilakukan. Kondisi ini menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami banyak yang tidak mendapatkan perhatian yang sesuai dari orang tuanya (Bapaknya), terjadinya kekerasan rumah tangga karena perhatian yang berbeda terhadap istri muda, dan istri sebelumnya, serta dendam yang berkepanjangan antara anak terhadap orang tua karena merasa diterlantarkan. Secara ekonomis, bagi pria yang berpoligami dengan kondisi keuangan yang pas-pasan akan menyebabkan terjadinya ekploitasi kerja terhadap wanita dan anak-anak, terlantarnya pendidikan bagi anak-anak dan terjadinya prilaku menyimpang pada anak karena terjepitnya kondisi ekonomis (http://www.hukumonline/).

Berbagai persoalan yang berkaitan dengan poligami dan implikasinya sebagaimana digambarkan di atas juga terjadi pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali sebagai komunitas sosial yang menganut ideologi patriarhi memposisikan kaum wanita dalam posisi predana dan memposisikan laki-laki sebagai purusa. Purusa (laki-laki) adalah kaum yang yang berhak meneruskan garis keluarga dan sebagai penguasa dalam rumah tangga atas segala yang ada baik harta benda maupun warisan religius lainnya. Sedangkan pradana hanya berhak atas harta benda orang tuanya semasa muda, setelah dikawinkan dengan pria maka haknya telah hilang. Masyarakat Bali sebagai masyarakat yang manganut ideologi patrilinial tentunya menempatkan status, kedudukan dan kewenangan laki-laki akan sangat besar jika dibandingkan dengan kaum wanita. Anak laki-laki akan lebih disayang dibandingkan anak perempuan, demikian juga dalam bidang pendidikan anak laki-laki pasti akan disekolahkan lebih tinggi dari anak yang perempuan termasuk dalam hubungannya

4 dengan status sosial dimasyarakat, anak laki-laki lebih terhormat dibandingkan dengan perempuan. Demikian juga halnya dalam sistem kepengurusan di desa adat, pasti akan dipimpin dan labih didominasi oleh kaum laki-laki walapun secara kualitas ada wanita yang lebih mampu. Hal ini menyebabkan kaum pria lebih leluasa dalam menentukan sikap dan tindakannya terhadap perempuan, karena ditempatkan untuk mendominasi dalam keluarga. Apapun yang menjadi keputusan dari kepala rumah tangga merupakan kewajiban bagi wanita untuk menjalankannya jika tidak ingin diusir dari rumah suaminya, termasuk melakoni ”memadu” bersama dengan istri muda sang suami.

Desa Songan merupakan salah satu desa yang sangat simbolik dengan poligami atau yang lasim disebut “ngemaduang”. Hal ini tidak terlepas dengan prilaku masyarakatnya yang sebagian besar melakoni poligami. Data statistik Desa Songan menunjukkan dari 423 kepala kelurga 89 keluarga melakoni poligami (Data Statistik Desa Songan Kintamani Tahun 2010). Ngemaduang bagi masyarakat Desa Songan ibarat tradisi yang mesti diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu mereka, sehingga ada jargon yang lasim diucapkan oleh masyarakat Desa Soangan yaitu “konden dadi nak muani yan konden ngelah kurenan lebian ken abesik”, yang terjemahan bebasnya adalah “belum menjadi laki-laki kalau belum punya istri lebih dari satu”. Bagi masyarakat Desa Songan untuk mengukur dan mengetahui jantan tidaknya laki-laki adalah dengan melihat berapa banyak istri yang dia miliki. Bahkan ada persepsi yang sangat unik yang dipercayai oleh masyarakat Desa Soangan yaitu adanya pembenaran sosial bagi orang yang mempunyai istri bayak merupakan orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang patut ditiru. Selain itu, bagi kaum pria, mempunyai istri banyak bahkan melebihi laki-laki lainnya merupakan suatu kebanggaan yang seolah-olah menunjukkan keperkasaan dan kekuasaan yang tak terkalahkan. Mereka juga berpandangan sebaliknya, bahwa monogami merupakan simbul dari ketakutan atau ketidak berdayaan laki-laki terhadap perempuan. Di sisi lain, kaum perempuan yang dalam hal ini lebih banyak dijadikan sebagai obyek oleh laki-laki tidak merasa keberatan, bahkan melakoni hidup bersama-sama dengan istri-istri yang lainnya dengan penuh ketabahan (Suastika, 2008 : 4). Mereka berusaha membagi tugas dan tangungjawab dengan sesama istri lainnya tanpa melakukan perlawanan dengan suami yang sering berlaku tidak adil terhadap mereka.

5 Di Desa Songan rata-rata seorang pria memiliki istri dua sampai lima orang dan memiliki anak lima sampai lima belas orang. Secara ekonomis, rata-rata pria yang melakukan poligami tidak memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Hidup dalam kondisi yang tidak berkecukupan membuat kaum wanita dan anak-anak mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, sedangkan sang suami sudah tidak mampu lagi menafkahi semua istri dan anak-anaknya. Anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak lainnya, waktu untuk bermain mereka gunakan untuk bekerja mencari makan, mereka sudah mengenal bagaimana kerasnya hidup sejak masa kanak-kanak. Keluarganya rentan dengan pertengkaran dan kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi, perhatian, keteladanan, panutan dan ketidak adilan kepala rumah tangga. Menurut Ratna (2008 : 7) penyumbang terbesar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah poligami. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti superior yang dimiliki laki-laki berpoligami, himpitan ekonomi, ketidak berdayaan perempuan, dan ketidak adilan. Kondisi ini memicu berbagai persoalan lainnya, bunuh diri, pencurian, serta rentan pada penyakit. Yang lebih “berbahaya” menurut Ratna (2008) adalah pengakuan hukum terhadap istri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah. Secara hukum istri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tidak sah dianggap tidak memiliki hubungan perdata dengan suami atau bapaknya, mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan kelurga ibunya. Karena negara tidak pernah mengakui adanya perkawinan, jika tidak dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan banyak anak-anak yang tidak memiliki status yang jelas alias terlatar serta berimplikasi pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, status osial dan ekploitasi kerja anak-anak.

Penelitian Purnawati, (2009) menemukan praktek perkawinan poligami yang dilakoni oleh kaum permpuan di Desa Soangan sebagian besar tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya terdaftar dalam catatan sipil. Akibatnya, anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligami tidak memiliki hubungan perdata bapaknya. Demikian juga dengan wanita yang dipoligami, tidak memiliki posisi yang jelas secara hukum nasional, karena perkawinannya tidak diakui oleh negara (tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil

6 Kabupaten Bangli). Pada beberapa kasus perceraian yang terjadi dalam perkawinan poligami pada masyarakat Desa Songan, juga menunjukkan tidak adanya pengakuan hubungan perdata antara bapak dengan anak serta istrinya setelah terjadi perceraian. Walapun secara faktual terjadinya terlahirnya anak-anak dari perkawinan tersebut merupakan akibat dari terjadinya proses hubungan antara ayah dengan ibunya. Proses dan praktek perkawinan yang demikian disinyalir akan terwariskan terus pada generasi penerus (pemuada/pemudi) berikutnya. Kondisi ini tentu sangat memilukan, karena ditengah-tengah proses demokratisasi dan adanya kepastian hukum terjadi praktek perkawinan yang “medeskriminasikan perempuan” karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).Oleh karena itu, pelatihan ini akan menyasar karang taruna (muda/mudi) masyarakat Desa Songan yang simbolik dengan poligaminya.

Beranjak dari kondisi tersebut, tampaknya pengabdian masyarakat ini akan sangat bermanfaat bagi karang taruna Desa Songan, dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang praktek perkawinan yang secara legal formal diakui secara yuridis oleh negara. Sehingga, perkawinan yang mereka jalani kelak memiliki kepastian hukum terhadap status dan kedudukannya serta status dan kedudukan anak-anaknya yang dilahirkan, terlebih dalam perkawinan poligami.

1.2. Analisis Situasi

Secara faktual masyarakat Desa Songan merupakan masyarakat yang simbolik dengan poligami. Tradisi poligami bagi masyarakat Desa Songan merupakan sesuatu yang lumrah, bahkan dianggap sebagai bentuk “kejantanan” laki-laki yang memang dominan dalam berbagai aspek. Berdasarkan data statistik Desa Songan tercatat sebanyak 89 keluarga dari 423 kepala kelurga melakoni poligami (Data Statistik Desa Songan Kintamani Tahun 2010). Menurut staf desa songan data ini merupakan data jumlah kepala keluarga yang melaporkan diri melakukan poligami pada kepala dusun atau pada kepala desa, sedangkan yang lebih banyak tidak melaporkan diri ke-kantor kepala desa alias kawin secara adat, sehingga tidak tercatat dalam data statistik desa. Hal ini berati, secara realitas kepala keluarga yang melakoni poligami jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang terdapat di dalam data statistik desa. Sedangkan di desa adat, administrasi poligami tidak dilakukan secara tertulis, akan tetapi hanya dilakukan dengan proses dewa saksi,

7 manusa saksi dan bhuta saksi. Artinya tidak tercatat pasangan suami istri yang kawin, tetapi sudah dinggap sah jika dilakukan dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan secara adat. Jumlah ini disinyalir akan terus bertambah, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah perkawinan yang dilangsungkan oleh kaum muda masyarakat Desa Songan. Secara sosial budaya, praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Songan diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang melakoni poligami. Dengan demikian, menjadi sangat urgen untuk memberikan pemahan bagi kaum muda tentang praktek perkawinan yang bersandar pada aturan hukum yang berlaku (UU. No. 1 Tahun 1974). Sehingga tidak menyebabkan berbagai persoalan, seperti terlantarnya anak-anak dan tidak diakuinya secara hukum perkawinan yang dilangsungkan. Terlebih dalam praktek perkawinan poligami, yang sebagian besar tidak tercatat padaKantor Catatan Sipil, karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan UU. No. 1 Tahun 1974.

Syarat untuk dapat beristri lebih dari satu sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat : (1) danya perjanjian dari istri/istri-istri, (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pada pasal 4 ayat 2 ditentukan, bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat beristri lebih dari satu apabila; (a) istri tidak bisa mejalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan/atau pengakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam prakteknya, hampir semua syarat yang ditentukan tidak dipenuhi, karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum yang menjadi dasar perkawinan termasuk poligami.

Secara geografis dan sosiologis kelompok-kelompok masyarakat desa songan yang menganut kebiasaan berpoligami dapat dipetakan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) masyarakat yang tinggal didaerah pedalaman, seperti daerah kayuselem dan bubung. Masyarakat di daerah pedalaman yang cenderung terisolir ini mengangap poligami merupakan simbolisasi kemampuan dan keberhasilan laki-laki, serta memanfaatkan praktek poligami sebagai hiburan, karena memang daerah-daerah ini

8 sangat minim sentuhan hiburan, (2) kelompok masyarakat yang pendidikannya masih rendah. Kelompok masyarakat ini cenderung mencoba melepaskan diri dari masalah dan beban hidup dengan cara berpoligami, (3) kelompok masyarakat yang masih sangat panatik terhadap punduhan (satu keturunan). Kelompok masyarakat ini menjadikan hubungan kekerabatan harus terus dipertahankan sebagaimana ikatan ketela rambat yang terus terikat.

Kelompok-kelompok masyarakat penganut poligami, jika dilihat dari sisi ekonomi merupakan kelompok-kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : (1) penghasilan masyarakat. Penghasilan masyarakat yang melangsungkan praktek poligami hampir semuanya hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga saja. Kondisi ini disebabkan dalam satu keluarga bisa terdapat tujuh sampai sepuluh anak yang harus dihidupi oleh orangtuanya, sedangkan pekerjaan mereka hanya mengandalkan sektor pertanian, (2) pemukiman tempat tinggal/rumah. Sebagian besar rumah tempat tingga kelompok-kelompok masyarakat poligami ini masih sangat jauh dari ideal, dimana satu rumah yang terdiri dari dua sampai tiga kamar harus ditinggali oleh tujuh sampai sepuluh anggota kelurga, (3) kondisi kesahatan masyarakat. Kondisi kesahatan ini dapat dilihat dari : (a) usia harapan hidup yang masih rendah, rata-rata 45 sampai 50 tahun, (b) angka mortalitas masih tinggi, yang disebabkan banyak masyarakat yang hanya mengandalkan dukun pada saat melahirkan, di samping kurangnya asupan gisi dan perawatan janin dalam kandungan, (c) bayak anggota keluarga mereka yang tercangkit penyakit tertentu tetapi tidak diobati, seperti lepra, termasuk juga gisi buruk, (d) hampir semua rumah kelompok-kelompok masyarakat poligami tidak memiliki tempat mandi cuci kalkus (MCK). Kondisi ini disinyalir menyebabkan berbagai macam penyakit dan mempermudah penularannya, dan (4) pendidikan. Pada kelompok masyarakat penganut poligami ini pendidikan masih kurang dan tidak diperhitungkan, rata-rata mereka hanya tamat sekolah dasar. Bahkan beberapa anak tidak taman sekolah dasar atau mengalami putus sekolah karena biaya dan pola hidup masyarakat yang mengangap pendidikan tidak penting.

Dilihat dari sisi politik kelompok masyarakat yang menganut budaya poligami adalah kelompok massa yang sangat diperhitungkan dalam pemberian suara (pemungutan suara). Hal ini disebabkan karena kelompok masyarakat ini memiliki

9 anggota keluarga yang sangat banyak. Satu kepala keluarga (KK) bisa terdiri dari lima sampai sepuluh orang, bahkan satu kepala keluarga bisa memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari sepuluh orang. Aakan tetapi, kelompok-kelompok masyarakat ini tidak menjadi penentu kebijakan atau orang yang menjadi pemimpin di desa mereka. Suara mereka lebih banyak dimanfaatkan untuk memenangkan seseorang dalam pemilihan atau menyokong kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin di desanya. Bahkan dalam beberapa kasus mereka dijadikan sebagai garda depan dalam menyokong kebijakan yang dibuat oleh desa dinas mapun kebijakan yang dibuat oleh desa adat. Ketika terjadi konflik antara pembuat kebijakan dengan masyarakat atau pro dan kontra antar masyarakat dalam menyikapi kebijaka, maka kelompok-kelompok masyarakat inilah yang pertama terjun langsung dalam medan konflik. Bahkan kelompok-kelompok masyarakat ini sangat sering dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan oleh orang-orang yang lebih pintar di desanya.

Secara budaya kelompok-kelompok masyarakat yang menganut budaya poligami ini mengalami perkembangan yang lambat, dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Mereka sangat panatik terhadap budaya kelompok mereka, dengan tidak mencoba memahami dunia disekitarnya. Sebagai ilustrasi, ketika keluarga kelompok ini mengalami permasalahan, maka meraka akan membela mati matian kelompoknya, tanpa memandang persoalan serta benar salahnya. Mereka akan melakukan tindakan yang tidak rasional dan tidak yuridis dalam menyelesaikan masalah dan lebih mengedepankan adu fisik dan kekerasan. Kondisi ini yang menyebabkan di Desa Songan sering terjadi perkelahian, bahkan ada beberapa kasus pembunuhan yang pernah terjadi. Secara singkat menurut Bimas, intensitas konflik di Desa Songan sangat tinggi jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Kintamani.

Secara geografis Desa Songan terletak disebelah utara gunung batur dan danau batur Kecamatan Kintamani. Karena berdekatan dengan Gunung Batur, maka kondisi tanah di Desa Songan lebih banyak bebatuan dan pasirnya. Bebatuan dan pasir ini merupakan hasil material yang dimuntahkan oleh Gunung Batur ketika terjadi letusan Gunung Batur, sehingga menyebabkan tanah menjadi subur. Tanah yang subur ini menyebabkan sebagin besar masyarakat Desa Songan menjadi Petani.

10 Tanaman yang dikembangkan oleh masyarak Desa Songan adalah sayur-sayuran, seperti bawang merah, bawang putih, kubis, tomat dan aneka sayuran lainnya. Selain sebagai petani ada juga yang bekerja sebagai penggali pasir dan penggali batu. Batu dan pasir ini biasanya dijual dengan memperhitungkan truk. Selain itu juga ada yang bekerja sebagai nelayan (memelihara ikan). Secara geografis, sejatinya Desa Songan merupakan desa yang potensial. Hal ini bisa dilihat dari luasnya hamparan ladang dan hamparan danau yang berada diwilayah tersebut, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai usaha, baik usaha pertanian mapun usaha pariwisata.

1.3. Identifikasi dan Peremusan Masalah

Poligami merupakan praktek erkawinan seorang pria dengan dua atau lebih perempuan. Praktek poligami secara yuridis mesti mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dan dikehendaki oleh kedua belah pihak (suami istri). Pengadilan juga baru dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat beristri lebih dari satu apabila; (a) istri tidak bisa mejalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan/atau pengakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun dalam sebagian besar kasus perkawinan poligami pada masyarakat Desa Soangan syarat ini tidak dipenuhi. Hal ini memimbulkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Songan tentang hukum perkawinan, khususnya hukum perkawinan Nasional (UU No. 1 Tahun 1974). Karena secara empirik praktek poligami pada masyarakat Desa Songan telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti terlantarnya anak-anak, maraknya perkawinan poligami, tidak diakuinya hubungan perdata antara anak hasil perkawinan poligami dengan bapaknya, tidak diakuinya perkawinan oleh negara, sering terjadinya perbutan waris karena tidak jelasnya status dan kedudukan anak, tejadinya kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi kerja terhadap anak-anak, terjadinya berbagai persoalan antara istru muda dengan istri tua serta berbagai persoalan lainnya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam pengabdian masyarakat ini adalah: bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya kaum muda terhadap hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) ?.

11

1.4. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan maslah di atas, maka yang menjadi tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan generasi muda (krang taruna) Desa Songan terhadap hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Sehingga dikemudian hari jika terjadi perkawinan poligami masyarakat (generasi muda) sudah mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligami tersebut.

1.5. Manfaat Kegiatan

Mengingat sedemikian urgennya permasalahan poligami pada masyarakat Desa Songan Kintamani dan implikasinya terhadap perempuan, maka penelitian ini disiyalir akan dapat memberikan manfaat bagi : (1) karang taruna, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahaun dan wawasan mereka tentang hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), dan (2) kaum perempuan, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) khusunya mengenai akibat hukum jika dipoligami tanpa memenuhi syarat dan prosedur hukum nasional.

1.6. Karangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan di lokasi rencana program pengabdian masyarakat, diperoleh kesimpulan bahwa ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Desa Soangan, khususnya menyakut tingginya praktek perkawinan poligami yang terjadi pada masyarakat Desa Songan dengan tanpa memenuhi syarat-syarat poligami sebagaimana ditentukan dalam hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974). Hal ini diduga sebagai akibat langsung dari belum dipahaminya hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974), khususnya yang menyangkut syarat-syarat perkawinan poligami. Sehingga menyebabkan perkawinan poligami menjadi marak, dengan mengabaikan dampak yang ditimbulkan. Salah satu alternatif yang dipandang cukup visibel untuk dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan desiminasi hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974) kepada generasai muda (karang taruna) yang akan

12 melakukan proses perkawinan. Sehingga, praktek perkawinan, khsusunya poligami dilalui melalui syarat dan prosedur yang legal sesuai dengan hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974).

Secara skematis alur kerja pemecahan masalah dalam kegiatan ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.7. Khalayak Sasaran Strategis

Khalayak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah generasi muda (karang taruna) desa Songan Kecamatan Kintamani. Adapun rasionalnya adalah: (1) generasi muda (karang taruna) merupakan kempok

masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, (2) generasi muda (karang taruna) merupakan media penyebarluasan berbagai informasi yang sangat efektif, mengingat mobilitas sosialnya yang sangat tinggi, dan (3) generasi muda (karang taruna) disinyalir akan mampu menjadi penggerak proses tranformasi sosial masyarakat Desa Songan yang simbolik dengan poligami. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan pelatihan adalah generasi muda (karang taruna) masyarakat Desa Songan Kintamani yang selama ini sering simbolkan sebagai desa poligami.

Orientasi Lapangan

Identifikasi Masalah

Studi Literatur Ceramah

Produk Sosialisasi

Konsumsi Desiminasi

13

1.8. Keterkaitan

Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan berbagai fihak, antara lain: (1) Kepala Pengadilan Negeri Bangli, program ini akan menjadi salah satu rasional dalam mempermudah penanganan berbagai kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Soangan, khususnya yang berkaitan dengan praktek poligami, (2) Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, program ini akan mempermudah dalam membuat akte perkawinan dan akte kelahiran, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan poligami, dan (3) Kepala Desa Songan Kecamatan Kintamani, program ini akan mempermudah kepala desa dalam melakukan tugasnya dalam mengadministrasikan masyarakat Desa Songan yang melakukan poligami. Di sisi lain program pengabdian ini, juga mampu merealisasikan program Kantor Catan Sipil Kabupaten Bangli yang selama ini belum mampu dilaksanakan.

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Hukum Poligami

Secara yuridis formal dasar hukum perkawinan poligami diatur dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya bahwa ketentuan asas monogami dapat disimpangi sepanjang dikehendaki oleh masing-masing pihak (suami dan istri). Sedangkan ketentuan mengenai poliandri tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga menurut (Ratna, 2008) undang-undang ini bersifat diskriminatif dan tidak memberikan keadilan hukum bagi kaum perempuan. Semestinya, jika seorang suami/laki-laki diperbolehkan untuk melakukan poligami jika telah memenuhi persyaratan hukum, maka seyogyanya seorang istri/perempuan juga diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan poliadri, jika syarat yang ditentukan telah terpenuhi, misalnya jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lahir dan batin. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab legalitas suami melakukan poligami tanpa takut istri melakukan poliandri.

Syarat untuk dapat beristri lebih dari satu sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam pasal 4 ayat 2 ditentukan, bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat beristri lebih dari satu apabila; (a) istri tidak bisa mejalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan/atau pengakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di Indonesia, selain hukum nasional UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, berlaku juga hukum Islam bagi agama Islam dan hukum adat bagi

15 masyarakat biasa (di luar PNS, TNI dan Polri). Menurut hukum Islam seorang suami dapat beristri lebih dari satu (poligami) jika memenuhi syarat-syarat;

1. Poligami dilakukan semata-mata untuk kepentingan ibadah, 2. Dapat memenuhi nafkah istri-istri secara lahir dan batin, 3. Dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, 4. Mendapat persetujuan dari istri/istri-istri sebelumnya.

Longarnya ketentuan mengenai poligami berimplikasi pada semakin banyaknya poligami yang dilakukan oleh suami dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang paling lazim atau banyak dipakai oleh suami untuk melakukan poligami adalah dengan membawa perempuan yang sudah hamil sebelum memohon izin ke pengadilan negeri. Karena dengan membawa perempuan yang sudah hamil, seorang istri akan sulit menolak untuk dipoligami. Bahkan demi nama baik kelurga atau karena takut diceraikan oleh sang suami mereka harus rela tinggal dengan istri baru sang suami. Kondisi ini juga menyebabkan mereka memberikan izin kepada sang suami untuk mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dengan alasan sebagaimana diatur di dalamnya. Padahal menurut (Ratna, 2008) tidak ada perempuan normal di dunia ini yang rela hatinya di bagi dengan perempuan lain.

2.2. Poligami dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminoligi, poligami ialah seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, dengan jumlah dibatasi maksimal empat. (Zakiah Darajat dan Kamus Istilah Fiqh). Lebih lanjut Huzaemah Tahido Yanggo menyatakan poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Kemudian Ratna (2008) mengatakan bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami. Poligami para orientalis mengklaim bahwa poligami itu merupakan produk ajaran Islam.

16 Akhir-akhir ini marak pemberitaan seputar pemberian anugrah “Poligami Award” terhadap para suami yang dinilai “sukses” berpoligami. Wacana yang dikembangkan adalah adanya dikotomi poligami yang baik dan benar atau sesuai dengan 'ajaran' Islam dan sebaliknya poligami yang tidak baik atau tidak murni sesuai syariat. Wacana ini disatu sisi hanya mengekspos bagaimana poligami dilakukan oleh mereka yang berpoligami, tanpa sama sekali mempertimbangkan perspektif perempuan sebagai korban poligami. Di sisi lain dikotomisasi baik-buruk, benar-salah dalam berpoligami mengaburkan masalah mendasar dari institusi poligami itu sendiri sebagai praktek diskriminasi dan kekerasan terhadap salah satu kelompok atas dasar perbedaan jenis kelaminnya. Fakta di seputar poligami menunjukkan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami. Penderitaan tersebut dialami baik terhadap istri pertama juga istri yang lainnya serta anak-anak mereka. Dari 58 kasus poligami yang didampingi LBH-APIK selama kurun 2001 sampai Juli 2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri. Sementara banyak poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas (35 kasus). Sedangkan dari pemberitaan yang ada, poligami mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan istri (gugat cerai) (Warta Kota, 12/4/03).

Praktek poligami sendiri pada hakekatnya merupakan satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 CEDAW (The Convention on The Elimination of Discrimination Againts Women), yang diratifikasi (pengesahan) melalui UU No. 7 Tahun 1984 telah dengan tegas menyebutkan, diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasam pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi CEDAW Indonesia wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Dalam kasus poligami sebagai

17 bentuk diskriminasi dan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan ini, negara tidak saja mendorong untuk menghapuskannya, tapi justru mengukuhkan institusi poligami tersebut lewat aturan perundangan yang ada. Di sisi lain, dengan mengakomodir praktek poligami lewat UUP (undang-undang perkawinan) ini pada hakekatnya negara telah mengedepankan wacana tafsir agama yang dominan dari kelompok-kelompok agama tertentu.

Dalam pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari satu dengan izin Pengadilan. Izin ini dikeluarkan bila istri yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melayani suami, tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri karena alasan lain. Dalam berpoligami juga di haruskan adanya persetujuan istri/istri-istri. Namun persetujuan istri ini tidak diperlukan bila mereka tidak mungkin di mintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena sebab-sebab lain.

Pernyataan pasal tersebut mencerminkan bahwa Perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris/keturunan dari salah satu jenis kelamin, dan diiringi dengan asumsi bahwa salah satu pihak tersebut selalu siap sedia atau tidak akan pernah bermasalah dengan kemampuan fisik/biologisnya Ketentuan ini telah menempatkan perempuan sebagai “sex provider” dan secara keseluruhan mencerminkan ideologi ‘phallosentris’ , yakni sistem nilai melalui ketentuan ini dilegitimasi yang berpusat pada kepentingan/kebutuhan sang phallus (penis).

Ada sejumlah rasional mendasar yang melatarbelakangi perlunya pelarangan dan penghapusan poligami, yaitu:

1. Poligami merupakan bentuk penampakan konstruksi kuasa laki-laki yang superior dengan nafsu menguasai perempuan, disisi lain faktor biologis/seksual juga mempengaruhi bahkan demi prestise tertentu. Namun yang nampak dari kesemuanya itu bahwa poligami telah menambah beban kesengsaraan perempuan terhadap sekian banyak beban yang sudah ada, dan jika itu kenyataannya maka poligami adalah konsep penindasan terhadap perempuan yang tidak berpihak kepada rasa kemanusiaan dan keadilan.

18 2. Selain itu Poligami juga merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, hal mana di dasarkan pada keunggulan/superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainnya; Pengakuan yang absah terhadap hirarki jenis kelamin dan pengutamaan privilis seksual mereka atas yang lainnya; Ketentuan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan, anti diskriminasi serta anti kekerasan yang dianut dalam berbagai Instrumen Hukum yang ada. (UUD 1945, UU HAM, UU No.1/84, GBHN 1999, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan);

3. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya yang dialami perempuan dan anak-anak, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi; Poligami sendiri merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilegitimasi oleh hukum dan sistim kepercayaan yang ada di masyarakat;

4. Adanya fakta bahwa sejumlah perempuan menerima poligami tidak menghilangkan hakekat diskriminasi seksual dalam institusi poligami tersebut; dan penerimaan mereka terhadap poligami adalah bentuk ‘internalized oppression’, yang mana sepanjang hidupnya perempuan telah disosialisasikan pada sistem nilai yang diskriminatif.

5. Menyikapi rentannya posisi perempuan di masyarakat dan negara, maka sosialisasi mengenai perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi, khususnya poligami masih harus dilakukan secara terus menerus. Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Ratifikasi CEDAW, 24 Juli 2003, LBH APIK Jakarta, sebagai lembaga yang mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan merasa perlu memberikan pandangannya kepada publik mengenai poligami dan diskriminasi terhadap perempuan, berdasarkan pengalaman yang didapat selama mendamping perempuan korban kekerasan dan ketidakadilan. Serta mendorong terwujudnya perundang-undangan yang memberikan perlindungan perempuan dari praktek poligami.

Di samping itu diakui bahwa implikasi umum yang terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami :

19 1. Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

2. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

3. Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis.

4. Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

5. Yang paling mengerikan, kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

2.3. Poligami di Tengah-tengah Budaya Bali

Dalam UU No 1 Tahun 1974 disebutkan poligami hanya dapat dilakukan jika istri mengalami cacat badan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 4 ayat 2). Dengan adanya persyaratan tersebut menurut kepala operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Luh Putu Anggraeni menyatakan sudah dapat mengatur adanya poligami. “UU Perkawinan yang isinya antara lain mengatur poligami, berarti secara tidak langsung sudah mampu menghalangi makin berkembangnya praktik poligami. Namun, menurut Anggreini, banyak suami yang tidak menggunakan dasar UU tersebut ketika mereka berpoligami. Ini cenderung merugikan pihak perempuan. Idealnya, jika

20 syarat-syarat diatas dipenuhi, suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam praktiknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Sementara tidak ada bentuk kontrol dari pengadilan untuk menjamin syarat itu dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, poligami tetap berjalan meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya.

Dalam KUHP pun diatur persoalan poligami. Jika suami melangsungkan perkawinan tanpa meminta izin kepada istri atau pihak yang menjadi penghalang sebelumnya, sanksi hukuman lima tahun penjara. Jadi jangan coba-coba suami berpoligami tanpa seizin istrinya,”, namun faktanya tidak ada keberanian istri untuk melaporkan suami. Anggraeni menjelaskan pengaruh adat juga sebagai faktor pemicu istri mau di poligami. Ia mencontohkan adanya alasan untuk menghindari status janda di masyarakat Bali. Karena status janda pada masyarakat Bali memiliki sterotif yang berkonotasi negatif, seperti senang mengganggu suami orang lain, tidak mampu melayani suami, gagal membina rumah tangga dan konotasi negatif lainnya. Alasan ini membuat banyak istri mau dipoligami. “mereka lebih memilih dipoligami daripada di sebut janda di masyarakat”. Tak hanya itu, faktor anak dan tak dilengkapinya perkawinan mereka dengan akte perkawinan menyebabkan seorang istri kekuatan hukum yang dapat memihak mereka sangat kecil.

Namun, istri bisa meminta surat keterangan telah kawin dari desa adat sehingga bisa menjadi acuan tindak lanjut proses hukum. “Masalahnya, jika akte perkawinan tak ada, hak-hak istri sulit diperjuangkan dan harus melalui proses hukum yang panjang,”. Tekanan baik dari suami maupun keluarga agar istri mau dipoligami pun sering terjadi. Saat suami menghamili perempuan lain, demi nama baik keluarga tak jarang keluarga menekan istri untuk menerima suaminya berpoligami. Perempuan yang kurang mengerti akan UU Perkawinan terpaksa menerima keadaan ini. Sebenarnya adat di Bali mampu membantu mengurangi kasus poligami. Karena dalam upacara perkawinan adat Bali, harus ada tri upasaksi, yakni dewa yadnya, manusa yadnya, dan bhuta yadnya. Manusa yadnya yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat perlu tegas terhadap hukum perkawinan. Sebelum perkawinan kedua dilakukan, tokoh masyarakat harus jelas menanyakan surat pernyataan bersedia dipoligami dari istri pertama, jika tak dilengkapi tokoh adat

21 harus tegas mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Jika terbukti adanya pemalsuan tanda tangan dalan surat pernyataan atau rekayasa dokumen, sang istri wajib melapor kepada yang berwajib sehingga dapat diproses secara hukum. Penelitian Suastika (2008 : 24) juga menemukan awig-awig sebagai aturan hukum bagi desa adat sangat kompeten dalam menanggulangi terjadinya poligami pada masyarakat Desa Adat Panglipuran.

Kasus yang menyebabkan istri mau dipoligami juga karena ancaman suami akan menceraikan istri. Istri yang sudah mandiri baik dari segi material atau mental tak masalah. Namun, yang menjadi persoalan jika istri masih merasa bergantung dengan suami. Ada kalanya seorang istri menyiapkan diri dengan memiliki keterampilan dan pekerjaan sehingga tak harus selalu bergantung dengan suami. Sejauh ini, ada beberapa kasus terkait poligami yang ditangani LBH Bali. Seperti kasus suami yang bersikap tak adil kepada istri pertama dan lebih memihak istri kedua. Ada juga perempuan yang mengadu ke LBH lantaran pacarnya yang telah berstatus sebagai suami orang tak mau bertanggung jawab dengan alasan istrinya tak mau di poligami. Meskipun Sang lelaki telah menghamili perempuan ini dan kini anaknya lahir dengan selamat, istri dari laki-laki ini tetap tak mau dipoligami. Bahkan ia memilih diceraikan jika harus mempunyai madu. Nasib perempuan ini memang tragis selain telah dibuang atau tak dianggap sebagai anggota dalam keluarganya, anak yang telah dilahirkan tersebut ia diminta lelaki yang menghamilinya, ia pun dengan rasa terpaksa meyerahkannya. Hal ini menunjukkan perempuan yang memiliki kekuatan baik dari segi adat atau hukum, sulit untuk dipoligami. Buktinya laki-laki itu tetap tak mau berpoligami.

Menurutnya Anggreni, wanita sering memandang poligami akan berbuah ketidakadilan, terutama bagi istri tertua, untuk itu tak jarang pilihan terbesar wanita adalah perceraian. Dasar ajaran Hindu ditafsirkan berbeda para tokoh Hindu di Bali. Ada yang menerjemahkan ajaran Hindu membolehkan poligami. Menurut pandangan ini, ajaran Hindu mengizinkan perkawinan hingga empat istri. Sementara pandangan tokoh Hindu lainnya justru berseberangan. Menurut pandangan yang terakhir ini, ajaran Hindu tak membolehkan berpoligami. Pandangan pertama berkaca pada tradisi perkawinan orang Bali tempo dulu, terutama para raja berkuasa. Perkawinan lebih dari satu kali dianggap sebagai kebanggaan seorang raja. Tradisi itu pun

22 dibenarkan lontar Hindu. Lontar ini menyebutkan perkawinan lebih dari satu kali adalah hal yang wajar. “Poligami menurut lontar ini diistilahkan sama dengan kresna atau kresna brahmacari,” sebagaimana yang jelaskan oleh Putu Wilasa yang berposisi sebagai Ketua PHDI Kabupaten Buleleng. Namun, Wilasa tidak menunjukkan acuan ajaran tertulis Hindu yang secara gamblang membolehkan poligami. Tapi kalau memang ada ajaran yang memuat bahwa diijinkan menikah lebih dari satu kali dan itupun bukan berarti bebas,” terang Putu Wilasa, Ketua PHDI Kabupaten Buleleng. Dalam Lontar Wrettisasana, Buku Silakrama, disebutkan salah satu bagian dari catur asrama, yaitu brahmacari. Konsep poligami menurut ajaran Hindu terdapat pada salah satu bagiannya yaitu, kresna atau tresna brahmacari. Ajaran itu mengandung arti, boleh menikah lebih dari satu kali. Tapi, poligami yang dibolehkan ini maksimal dilakukan empat kali. “Itu pun ada alasan tertentu, seperti karena tidak punya keturunan dari istri pertamanya atau seterusnya maupun alasan sakit. Selama alasannya untuk dharma tidak masalah, karena menikah itu bukan sekadar pemenuhan nafsu belaka, tetapi juga merupakan swadarma sebagai putra dan putri yang mesti dilalui.

23

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1. Rancangan Program

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan karang taruna di Desa Songan Kecamaan Kintamani dalam memahami hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974) dengan sistim jemput bola. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah “RRA dan PRA” (rural rapid appraisal dan participant rapid appraisal). Di dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan kalangan birokrasi dan administrasi pemerintah Kabupaten Bangli, khususnya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yag kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten setempat, khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan generasi muda (karang taruna) Desa Songan Kecamatan Kintamani secara cepat namun berkualitas bagi kepentingan pembangunan masyarakat setempat. Berdasarkan rasional tersebut, maka program ini merupakan sebuah langkah inovatif dalam kaitannya dengan dharma ketiga perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

3.2. Prosedur-Sistim Pelaksanaan Program

Program ini dirancang sebagai bentuk jawaban dan antisipasi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan maraknya perkawinan poligami yang dilangsungkan oleh masyarakat, khsuusnya masyarakat Desa Songan Kecamatan Kintamani. Berangkat dari rasional tersebut, maka program ini akan dilaksanakan dengan sistim jemput bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan program peningkatan pengetahuan dan wawasan karang taruna tentang hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974) bagi karang taruna yang desanya dikenal sangat simbolik dengan poligami, yaitu Desa Songan Kecamatan Kintamani. Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) sebagaimana layaknya sistim pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi.

24 Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan seluruh karang taruna yang ada di Desa Songan Kecamatan Kintamani, yang masing-masing banjar akan diwakili 10 orang, sehingga jumlah persertanya sebanyak 130 orang. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan generasi muda Desa Songan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menyebarluaskannya pada masing-masing banjar yang ada di Desa Songan.

3.3. Rancangan Evaluasi

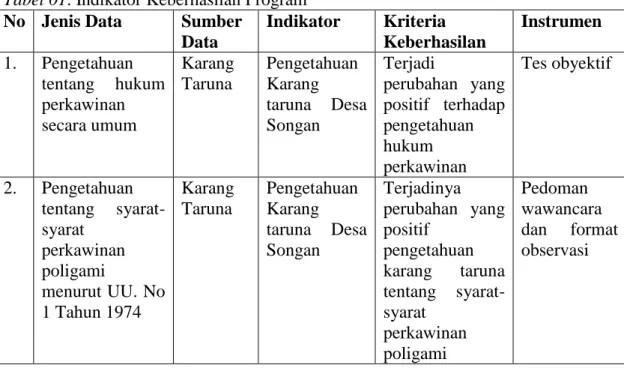

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor/pakar dari Undiksha Singaraja. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjastifikasi tingkat keberhasilan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 01. Indikator Keberhasilan Program

No Jenis Data Sumber Data Indikator Kriteria Keberhasilan Instrumen 1. Pengetahuan tentang hukum perkawinan secara umum Karang Taruna Pengetahuan Karang taruna Desa Songan Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan hukum perkawinan Tes obyektif 2. Pengetahuan tentang syarat-syarat perkawinan poligami menurut UU. No 1 Tahun 1974 Karang Taruna Pengetahuan Karang taruna Desa Songan Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan karang taruna tentang syarat-syarat perkawinan poligami Pedoman wawancara dan format observasi

25

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHSAN

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Songan Kintamani dalam kaitannya dengan perkawinan poligami yang dilakukan dengan tanpa memenuhi syarat-syarat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada karang taruna masyarakat Desa Songan yang akan melangsung perkawinan. Dipilihnya sasaran karang taruna, selain merupakan kelompok masyarakat yang segera akan melakukan perkawinan, juga merupakan masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas mobilisasi yang tinggi dalam penyebar luasan informasi, terutama yang berkaitan dengan UU Perkawinan. Sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bagi karang tarunan Desa Songan ini dilaksanakan pada bulan September di Balai Banjar Toya Bungkah Kecamatan Kintamani dengan mendatangkan tim pakar hukum dari Undiksha Singraja. Adapun alur sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan, yang terdiri dari tahap : (a) penyiapan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan sosialisasi, (b) melakukan koordinasi dengan karang taruna Desa Songan Kecamatan Kintamani, (c) menyiapkan materi pelatihan, (d) menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan pelatihan, dan (e) menyiapkan jadwal pelatihan selama 1 hari efektif, 2) tahap pelaksanaan, yang terdiri dari : (a) melakukan sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani, (b) diskusi terbatas mengenai efek perkawinan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan 3) tahap evaluasi, yang terdiri dari (a) persentasi kesimpulan sosialisasi oleh peserta, (b) refleksi dan tes dari pakar, dan (c) memberikan penilain terhadap tes yang diberikan pada peserta sosialisasi.

Pada proses sosialisasi karang taruna sangat antosias mendengarkan dan memahami UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar dalam praktek perkawinan, termasuk dalam perkawinan poligami. Dalam sosialisasi juga terekam, bahwa perkawinan poligami yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Songan Kecamatan Kintamani lebih banyak hanya dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Songan. Proses perkawinan pada masyarakat Desa Songan secara adat dilalui dengan tiga tahapan, yaitu : (1) ngejuk/memadik, (2)

26

mebiakaon/mesakapan, dan (3) megap-gapan/mepamit di merajan. Untuk tahap

pertama secara adat bisa dilakukan dengan cara ngejuk, bila mana orang tua dan keluarga perempuan tidak setuju atau karena calon mempelai perempuan masih ragu-ragu (walaupun ngejuk ini sekarang jarang terjadi). Proses kawin dengan cara ngejuk (memaksa calon mempelai perempuan) ini mirip dengan kawin lari. Kalau perkawinan dilangsungkan dengan cara yang paling ideal adalah dengan cara memadik (meminang). Memadik, yaitu meminta calon mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki dan biasanya keluarga laki-laki membawa arak berem sebagai petanda maksud dan tujuan keluarga laki-laki. Dalam acara memadik biasaya keluarga laki-laki terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuannya, yang kemudian ditanggapi oleh keluarga perempuan dengan menayakan pada anaknya, apakah menerima lamaran mempelai laki-laki. Bila mempelai perempuan mengatakan menerima lamaran mempelai laki laki maka akan terjadi minum tuak dan arak bersama antara kelurga perempuan dan laki-laki.

Rangkain proses perkawinan ini harus dilalui dalam perkawinan, termasuk juga dalam perkawinan poligami. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi secara adat bahwa pasangan tersebut memang sudah melangsungkan perkawinan. Tahapan-tahapan yang disyaratkan oleh hukum adat hampir sama dengan UU No. 1 Tahun 1974. Di mana untuk dapat melangsungkan perkawinan harus ada kata sepakat antara kedua calon mempelai yang ditandai dengan proses memadik atau meminang ke-keluarga perempuan dan adanya persetujuan dari kedua orang tua, serta disaksikan oleh pengurus adat dan kelurga. Ketentuan hukum nasional yang tidak diikuti dalam perkawinan menurut hukum adat Desa Songan adalah batasan usia perkawinan. Dimana dalam perkawinan pada masyarakat Desa Songan tidak mengenal batasan usia perkawinan sebagaimana dalam undang-undang No. 1 tahun 1974. Sehinga banyak perempuan dan laki-laki yang kawin di bawah usia enam belas tahun. Selain itu, dalam perkawinan poligami menurut hukum adat juga tida mensyaratkan adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya dan syarat mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri didaerah tempat tinggalnya. Sedangkan proses peporan pada kantor catatan sipil melalui kepala desa atau kepala dusun untuk mendapatkan akte perkawinan hanya dilakukan pada perkawinan pertama saja, sedangkan untuk perkawinan berikutnya tidak lagi dilaporkan pada

27 kantor catatan sipil (hanya beberapa yang melaporkan ke-kantor catatan sipil melalui kepala desa atau kepala dusun).

Perkawinan poligami pada masyarakat Desa Songan yang hanya dilalui dengan proses adat, tidak mendapatkan pengakuan secara hukum nasional, kerana tidak tercatat dikantor catatan sipil. Kondisi ini menyebabkan secara hukum nasional perkawinannya dinggap tidak pernah terjadi dan anak yang terlahir dari hubungan poligami tidak mendapatkan pengakuan secara hukum nasional. Sehingga, anak yang terlahir dari poligami secara hukum nasional tidak mempunyai hak atas apa yang dimiliki oleh bapaknya. Hal ini juga berimplikasi pada perempuan yang dipoligami, dimana, ketika terjadi percerain mereka tidak mendapatkan haknya, karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara hukum adat, perempuan dan anak yang terlahir dari hubungan poligami tetap diangkui sebagaimana layaknya anak-anak dan perempuan lainnya. Hal ini disebabkan karena perkawinan poligami yang dilangsungkan sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh desa adat.

Menurut para peserta sosialisasi, praktek perkawinan poligami yang dilakukan dengan tanpa memenuhi syarat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebabkan karena beberapa hal, yaitu: (1) sebagin besar masyarakat tidak mengetahui dan memahami aturan perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974, (2) hukum adat perkawinan yang berlaku di Desa Songan dianggap sudah memenuhi keadilan bagi semua masyarakat, termasuk kaum perepuan yang dipoligami dan anak-anak yang terlahir dari proses perkawinan poligami, (3) belum ada sanksi tegas terhadap pelaku perkawinan poligami yang tidak memenuhi persyaratan (pelanggar) sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (4) belum ada persoalan hukum mengenai status dan kedudukan perempuan yang dipoligami dan anak hasil perkawinan poligami pada masyarakat Desa Songan Kintamani, yang sampai diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli. Walapun ada persoalan yang berkaitan dengan status dan kedudukan anak dan perempuan cukup diselesaikan di tingkat desa adat saja, (5) adanya dominasi yang kuat dari hukum adat terhadap kehidupan masyarakat Desa Songan. Masyarakat menilai ketaatan terhadap hukum adat merupakan bhakti kepada Tuhan, sehingga ketentuan yang berlaku dalam hukum adat dianggap sebagai hukum yang paling adil.

28 Setelah diberikan sosialisasi oleh tim pakar hukum dari Undiksha Singaraja, karang tarunan di Desa Songan Kecamatan Kintamani dapat memahami dengan jelas syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan mereka dapat mengetahui bahwa hukum nasional akan memayungi dan mengoreksi hukum adat yang tidak relevan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang selama ini banyak terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh pakar hukum Undiksha, terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta sosialisasi. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa karang tarunan di Desa Songan Kintamani yang mengikuti sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pengetahuan yang konsisten mengenai syarat-syarat perkawinan, termasuk perkawinan poligami. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program sosialisasi ini, maka sosialisasi ini akan dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta sosialisasi tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh karang taruna Desa Songan Kecamatan Kintamani melalui sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: (1) mereka mendapatkan informasi yang jelas dan utuh mengenai hakekat perkawinan, makna perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) karang taruna peserta pelatihan memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perkawinan, termasuk syarat-syarat perkawinan poligami yang selama ini banyak dilangsungkan tidak sesuai dengan asasnya, (3) peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan implikasi hukumnya bagi kaum perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah, dan (4) karang tarunan memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai proses dan prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan, bila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

29

BAB V KESIMPULAN 5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat pada karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dapat ditarik beberapa konsklusi, yaitu :

1. Karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, belum memiliki pengetahuan yang jelas mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selama ini masyarakat Desa Songan menggunakan refrensi hukum adat sebagai dasar dalam melangsungkan perkawinan, termasuk dalam melakukan perkawinan poligami. Implikasinya, banyak perkawinan poligami yang dilangsungkan di Desa Songan tidak mendapatkan legalitas formal/tidak diakui negara.

2. Setelah diberikan sosialisasi oleh tim Pakar Hukum dari Undiksha Singaraja karang tarunan Desa Sosngan memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai hakekat perkawinan, makna perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karang taruna peserta pelatihan memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perkawinan, termasuk syarat-syarat-syarat-syarat perkawinan poligami yang selama ini banyak dilangsungkan tidak sesuai dengan asasnya, peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan implikasi hukumnya bagi kaum perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah, dan karang tarunan memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai proses dan prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan, bila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Program pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi pada karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani berhasil meningkatkan pengetahuan dan wawasan karang taruna dalam memahami hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas perkawinan, dan sahnya perkawinan yang akan dijadikan sebagai dasar bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan kelak.

30

5.2.Saran

Berdasarkan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani, ada beberapa saran yang layak dipertimbangkan, yaitu :

1. Bagi karang taruna sebagai garda depan pembangunan desa, hendaknya mempu memberikan sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya syarat-syarat perkawinan bagi status dan kedudukan perempuan dan anak-anak. Di sisi lain, karang taruna juga mesti memberikan masukan dan koreksi terhadap hukum adat yang dinilai sudah tidak mampu memberikan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan, sehingga pemerataan pembangunan, khususna dibidang hukum dapat tercapai.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendaknya memberikan sanksi yang tegas, bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan pembatalan, sanksi berupa pembatalan perkawinan jika perlu mesti menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya perkawinan poligami yang selama ini sering dilakukan tidak sesuai dengan asasnya.

31

Daftar Pustaka

Ardika, Wayan. (1993). Penelitian Arkeologi di Kawasan Wisata Lovina dan Sekitarnya. Denpasar. Pusat Penelitian UNUD.

Bagus, I.G. Ngurah, (1971). Sistem Pola Menetap Masyarakat Bali : Denpasar : Unud Denpasar.

Bawa Atmaja, Nengah, (1999). Ngaben Ngerit dan Ngaben Individual dengan Biaya Kecil: Suatu Pengamatan dari Kancah. Laporan Tim Pencari Data. Singaraja : FKIP UNUD Bali

Bawa Atmaja, Nengah, (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif : (Makalah) disampikan Pada Pelatihan Dosen Muda Lemlit Undiksha Singaraja.

Dantes, Nyoman, (1989). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Nilai Modern Dikalangan Siswa Remaja Kelas III SMA Negeri di Propinsi Bali 1987/1988. Desertasi. Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta.

Daweg, (1968). Babad Desa-desa di Bali. Bangli: Deppen Kabupaten Bangli

Dina. (2008). Poligami Menurut Pandangan Islam dan Siswa-Siswi SMA 38 Jakarta. (Makalah). Jakarta

Kaler, I.G.K. (1983) Butir-butir Tercecera tentang Adat Bali. Denpasar Bali Agung. Lasmawan, Wy. (2002). Saih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam

Pemerintahan Desa Tradisional Bali. Singaraja: FKIP UNUD. Lasmawan, Wy. (1994). Fungsi Lembaga -Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa

di Kecamatan Kintamani. Singaraja: STKIP Singaraja.

Ratna. (2007). Negara Wajib Mengatur Poligami. (Makalah). Dsarikan dalam Harian Umum Warta Kota 12 Mei 2007

Panetje Gede, (1989) Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali : Denpasar ; Guna Agung.

Pitana, I Gede. (2001). Awig-awig Desa Adat untuk Menangani Pedagang Acung. (Makalah). Denpasar: Diparda Bali.

Sadia, Wayan. (2001). Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian. Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja

Soehartono. (1995). Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Sugyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :

Alfabeta

Subekti. (1989). Pokok-pokok Hukum perdata (Burglejik Wet Book). Yogyakarta : Grafity

Suastika Nengah. (2008). Prosesi Perkawinan Ala Binatang Sebagai Modal Budaya Untuk Mencegah Poligami dalam Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Desa Adat Panglipuran. Singaraja : Undiksha Singaraja.

Sukadi. (2000). Tanah Laba Pura dan Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Jepang: The Toyota Foundation-Grant Number 017-Y-1996.

Suyatna I Gede, (1982). Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional dan Peranannya dalam Pembangunan : Bogor (Disertasi) Fak Pertanian IPB

32 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Harian Umum Bali Post, 16 November 2008 Warta Kota Edisi 12 April 2003

www.wikipedia .com

Lampiran-Lampiran

35 Lampiran. 02. Daftar Hadir Peserta P2M