3

Program JUVO: Observasi Insitu untuk

Pengukuran Variasi Upwelling di Perairan

Selatan Jawa

Bayu Priyono1, Teguh Agustiadi1, Mukti Trenggono1, Arief Rahman1, Dessy Berlianty1, Wingking Era R. Siwi1, Agus Setiawan2, Gries Elvina Noor3

1Balai Penelitian dan Observasi Laut, Jl. Baru Perancak, Negara, Jembrana, Bali 2Pusat Teknologi Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan

3Institut Teknologi Bandung

email: [email protected]

ABSTRAK

Program JUVO (the Java Upwelling Variations Observation) diselenggarakan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang intensitas dan variabilitas fenomena upwelling yang terjadi di perairan selatan Jawa. Salah satu pekerjaan yang dilakukan dalam program ini adalah menempatkan sistem mooring di dua lokasi dengan koordinat (106,75 BT & 8,5 LS) dan (100 BT & 8 LS). Sistem mooring merupakan rangkaian instrumen pengukur parameter oseanografi dimana dalam program ini parameter yang diukur adalah arus laut dan karakteristik massa air. Pengukuran menggunakan ADCP (acoustic Doppler current profiler) dan CTD (conductivity, temperature, and depth) di beberapa lapisan yang berbeda dimaksudkan untuk memperoleh profil vektor arus dan variasi suhu/salinitas. Selain itu, penempatan sistem buoy di permukaan laut dilakukan untuk mengukur kondisi meteorologi permukaan guna melengkapi data kondisi air laut yang diperoleh dari penempatan sensor hingga kedalaman 700 meter. Salah satu kajian yang telah dilakukan dengan menggunakan data dari program JUVO tahun 2012 adalah identifikasi dan analisis fenomena upwelling di Samudra Hindia bagian timur berdasarkan kestabilan kolom air yang ditentukan dengan perhitungan Brunt-V𝑎̈is𝑎̈l𝑎̈ Frequency(BVF). Hasil analisa terhadap data tahun 2012 menunjukkan bahwa upwelling di Samudra Hindia bagian timur terjadi lebih lambat dibandingkan tahun normal yaitu pada pertengahan bulan Juli hingga September akibat pengaruh IOD (+) yang memiliki pola berbeda. Upwelling dimulai dengan pelemahan stratifikasi di kedalaman 15-35 m.

Kata kunci: Perairan selatan Jawa, Samudera Hindia, upwelling, Brunt-V𝑎̈is𝑎̈l𝑎̈ Frequency(BVF)

JUVO Program: Insitu Observation of Upwelling Variations in South Java Sea

ABSTRACT

The JUVO (the Java Upwelling Variations Observation) program aimed to enhance our knowledge of the intensity of upwelling and its variation along the South Java Sea. In this research, we deployed two mooring systems which were positioned at 106,75 E - 8,5 S dan 100 E - 8 S. The mooring systems were designed as tool to measure series of oceanographic parameters which equipped with instruments in order to measure ocean current and water mass characteristics. The Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) and conductivity, temperature, and depth (CTD) instrument were used in different depth level to acquire the ocean current, temperature and salinity profile. Moreover, by placing the buoy equipped with meteorogical instruments that are floating at the surface, we can also obtain the meteorological condition to support the mooring system beneath the surface. A study using the JUVO observation data in 2012 was undertaken to

4

identify and analysethe upwelling phenomena at East Indian Ocean based on water column stability that calculated using Brunt-V𝑎̈is𝑎̈l𝑎̈ Frequency (BVF). The results showed that the upwelling occurred in East Indian Ocean in 2012 was slower than the upwelling that usually occurred in between July and September in other years due to the variation of IOD (+) influence. The upwelling started with a weak stratification at 15-35 meter depth.

Keywords: South Java Sea, Indian Ocean, upwelling, Brunt-V𝑎̈is𝑎̈l𝑎̈ Frequency(BVF).

PENDAHULUAN

Upwelling di perairan selatan Jawa merupakan fenomena yang telah menjadi perhatian para peneliti kelautan sejak beberapa tahun yang lalu. Salah satu faktor yang menjadikannya menarik adalah upwelling di selatan Jawa mempunyai dampak yang luas, baik dalam kaitannya dengan interaksi atmosfer-laut maupun dalam bidang perikanan. Suatu hipotesa menyebutkan bahwa upwelling di selatan Jawa berperan penting dalam munculnya Indian Ocean Dipole (IOD), yaitu kejadian anomali iklim di Samudera Hindia yang mirip dengan El-Nino di Samudera Pasifik. Upwelling di selatan Jawa berpengaruh secara signifikan pada variasi musiman dan antar-tahun kondisi suhu permukaan laut di bagian tenggara Samudera Hindia tropis.

Variabilitas musiman yang kuat dari upwelling selatan Jawa akibat monsun tenggara sangat mungkin berpengaruh pada kondisi permukaan laut dan interaksi atmosfer-laut di Samudera Hindia sebelah timur. Kuat dugaan bahwa variasi upwelling di selatan Jawa dapat menyebabkan pendinginan suhu permukaan laut di bagian tenggara Samudera Hindia tropis pada waktu tertentu dimana hal ini kemudian memicu munculnya anomali iklim yang signifikan, yaitu (Indian Ocean Dipole (IOD). IOD memberikan dampak yang besar pada kondisi iklim dan sosial-ekonomi di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia serta wilayah lainnya melalui telekoneksi atmosfer. Anomali iklim ini mempunyai dampak untuk wilayah Indonesia, terutama pengaruhnya dalam intensitas musim hujan atau kemarau. Untuk lebih memahami peranan upwelling di selatan Jawa pada kopel anomali atmosfer-laut serta membuktikan hipotesa diatas, monitoring jangka panjang dari upwelling ini jelas sangat diperlukan. Meskipun upwelling di selatan Jawa telah diketahui mempunyai peranan penting dalam iklim dan sirkulasi laut regional, pengukuran terbaru terhadap fenomena ini belum banyak dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas salah satu program observasi yang dilakukan di perairan selatan Jawa dalam kaitannya dengan sirkulasi dan kesuburan perairan.

Balitbang Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) dan First Institute of Oceanography (FIO) – China di bawah koordinasi Climate and Ocean Variability, Predictability, and Change–

Global Ocean Observing System (CLIVAR – GOOS) Indian Ocean Panel melakukan kolaborasi untuk berkontribusi dalam program “Indian Ocean Observing System (IndOOS)”. Implementasi dari kolaborasi ini adalah dilaksanakannya dua program tahun jamak, yaitu (1) program observasi insitu terkait fenomena upwelling di selatan Jawa (The Java Upwelling Variations Observation, JUVO) dan (2) program untuk analisis serta prediksi monsun (Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analyst and Prediction, RAMA). Program JUVO diselenggarakan sebagai upaya untuk menambah

5

pemahaman tentang intensitas dan variabilitas fenomena upwelling yang terjadi di perairan selatan Jawa. Salah satu pekerjaan yang dilakukan dalam program ini adalah menempatkan sistem mooring di dua lokasi dengan koordinat (106,75oBT & 8,5oLS) dan (100oBT & 8oLS). Sistem mooring merupakan rangkaian instrumen pengukur parameter oseanografi dimana dalam program ini parameter yang diukur adalah arus laut dan karakteristik massa air.

OBSERVASI DALAM PROGRAM JUVO

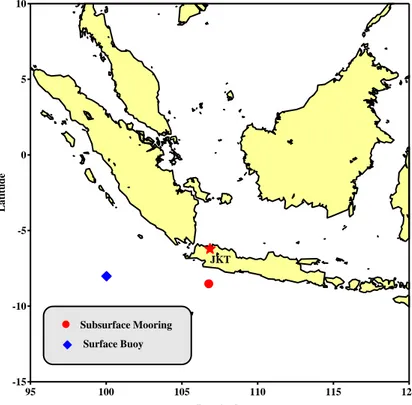

Rangkaian pengukuran dan analisis yang dilakukan secara tahun jamak dalam program JUVO bertujuan untuk mengukur variabilitas dan dinamika upwelling di selatan Jawa serta mengetahui dampaknya terhadap pertukaran panas di permukaan laut, variasi suhu permukaan laut, serta peranannya pada pembentukan IOD. Dalam mencapai tujuan ini, kebutuhan data dipenuhi dengan melakukan berbagai pengukuran. Pengukuran menggunakan Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) dan sensor Conductivity, Temperature, Depth (CTD) di beberapa lapisan yang berbeda dimaksudkan untuk memperoleh profil vektor arus dan variasi suhu/salinitas. Selain itu, penempatan sistem buoy di permukaan laut dilakukan untuk mengukur kondisi meteorologi permukaan guna melengkapi data kondisi air laut yang diperoleh dari penempatan sensor hingga kedalaman 700 meter. Lokasi pengukuran dengan sistem mooring bawah permukaan (subsurface mooring) dan sistem mooring permukaan (surface buoy) diperlihatkan pada

Gambar 1.

Gambar 1. Peta lokasi mooring permukaan (surface buoy) dan bawah permukaan (subsurface mooring) pada kegiatan program JUVO.

95 100 105 110 115 120 Longitude -15 -10 -5 0 5 10 L a ti tu d e JKT Subsurface Mooring Surface Buoy

6

Selain dua stasiun statis diatas, dalam setiap pelayaran ilmiah program JUVO juga dilakukan pengukuran atau pengambilan sampel air di beberapa titik di sepanjang lintasan kapal saat menuju lokasi mooring. Jenis data, jumlah dan posisi stasiun di sepanjang jalur pelayaran tentatif berdasarkan ketersediaan waktu dan kajian ilmiah yang dilakukan para peneliti yang terlibat dalam pelayaran tersebut.

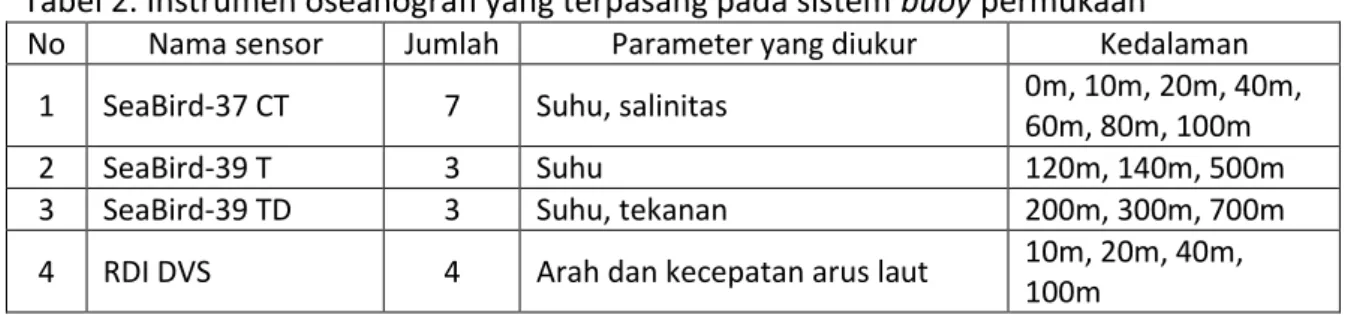

Rangkaian instrumen yang digunakan dalam sistem mooring surface buoy pada program RAMA dapat dilihat pada Tabel 1 – Tabel 4, sedangkan rangkaian instrumen yang digunakan pada mooring subsurface program JUVO dapat dilihat pada Tabel 5 – Tabel 8.

Tabel 1. Sensor meteorologi pada sistem buoy permukaan

No Nama sensor Jumlah Parameter yang diukur

1 Gill Ultrasonic Wind Sensor 1 Arah dan kecepatan angina 2 RM Young Self-Siphoning Rain

Gauge 1 Presipitasi / curah hujan

3 Rotronic Relative Humidity and

Air Temperature sensors 1 Kelembapan relatif dan suhu udara 4 Heise DXD Barometric Pressure 1 Tekanan permukaan laut

5 Eppley PIR Long Wave sensor 1 Radiasi gelombang panjang matahari 6 Eppley PSR Short Wave sensor 1 Radiasi gelombang pendek matahari

Tabel 2. Instrumen oseanografi yang terpasang pada sistem buoy permukaan

No Nama sensor Jumlah Parameter yang diukur Kedalaman 1 SeaBird-37 CT 7 Suhu, salinitas 0m, 10m, 20m, 40m,

60m, 80m, 100m

2 SeaBird-39 T 3 Suhu 120m, 140m, 500m

3 SeaBird-39 TD 3 Suhu, tekanan 200m, 300m, 700m

4 RDI DVS 4 Arah dan kecepatan arus laut 10m, 20m, 40m, 100m

Tabel 3. Instrumen transmisi data pada sistem buoy permukaan

No Nama sensor Jumlah Fungsi

1 Argos antenna 1 Menentukan posisi 2 Iridium antenna 1 Transmisi data

Tabel 4. Instrumen pendukung pada sistem buoy permukaan

No Nama sensor Jumlah Fungsi

1 Radar reflector 1 Penanda untuk kapal yang melintas

2 Glass ball 28 Pelampung

3 Acoustic releasers 2 Melepas rangkaian dari pemberat pada saat pengambilan kembali

7

Tabel 5. Instrumen oseanografi yang terpasang pada subsurface mooring

No Nama sensor Jumlah Parameter yang diukur Kedalaman 1 RDI150K ADCP 1 Arah dan kecepatan arus laut 150m

2 RBR CTD 4 Suhu, salinitas, tekanan 150m, 170m, 200m, 250m

3 RBR TD 3 Suhu, tekanan 300m, 400m

500m

Tabel 6. Instrumen pendukung pada subsurface mooring

No Nama sensor Jumlah Fungsi

1 Benthos releaser 2 Melepas rangkaian dari pemberat pada saat pengambilan kembali

2 Glass ball 12 Pelampung

3 Anchor 1 Pemberat / tambatan di dasar

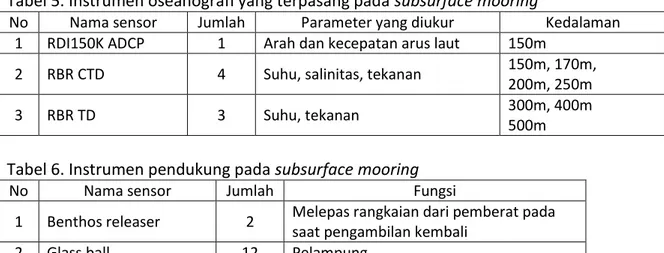

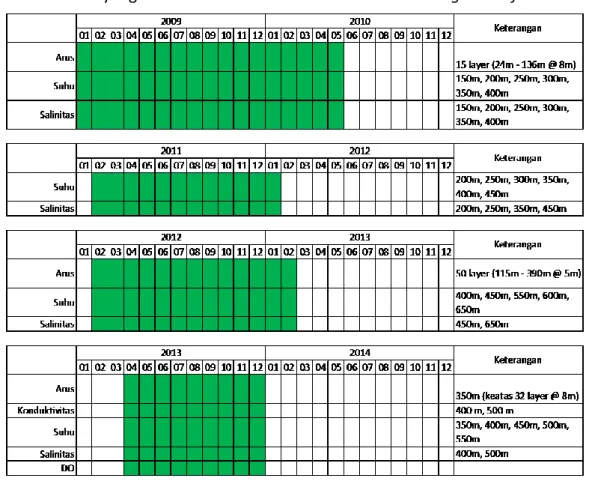

Dalam keadaan ideal dimana semua instrumen berfungsi dengan baik dan tidak ada gangguan, baik yang bersumber dari aktivitas manusia maupun akibat kondisi alam, seharusnya data yang akan diperoleh pada setiap kegiatan recovery (pengambilan kembali instrumen mooring) cukup signifikan dari sisi jumlah variabel maupun panjang deret waktu. Namun demikian dalam beberapa tahun pelaksanaan program JUVO tidak pernah diperoleh data dalam keadaan lengkap. Dua penyebab utama ketidaklengkapan data pada dua rangkaian mooring program JUVO adalah hilangnya instrumen pengukur atau tidak berfungsinya instrumen yang dipasang pada rangkaian mooring. Hilangnya instrumen pada sistem mooring dapat terjadi pada suatu instrumen tertentu saja ataupun seluruh rangkaian instrumen yang sama sekali tidak terangkat pada proses recovery. Jenis data dan waktu hasil observasi dari dua rangkaian mooring program JUVO dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8. Tabel 7 berisi ketersediaan data yang terekam pada sistem mooring surface buoy (RAMA buoy) yang berada di koordinat 100oBT & 8oLS dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan Tabel 8 berisi ketersediaan data yang terekam pada sistem mooring subsurface yang berada di koordinat 106,75oBT & 8,5oLS dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

8

Tabel 7. Metadata yang tersedia dari hasil observasi sistem mooringsurface buoy

Tabel 8. Metadata yang tersedia dari hasil observasi sistem mooringsubsurface

INTERPRETASI DATA OBSERVASI PROGRAM JUVO

Perairan Samudera Hindia bagian timur yang didalamnya termasuk perairan barat Sumatera dan perairan selatan Jawa merupakan perairan laut tropis yang memiliki sifat unik dan kompleks karena perairan ini dipengaruhi oleh angin musiman dan sistem angin pasat yang bergerak diatasnya (Martono, et al., 2007). Musim barat yang bertepatan

9

dengan musim hujan, berlangsung dari bulan Desember hingga bulan Februari, sedangkan musim timur yang bertepatan dengan musim kemarau, berlangsung dari bulan Juni hingga bulan Agustus. Diantara kedua musim tersebut terdapat musim peralihan, yaitu musim peralihan pertama (antara musim barat dan musim timur) yang berlangsung dari bulan Maret hingga bulan Mei serta musim peralihan kedua (antara musim timur dan musim barat) yang berlangsung dari bulan September hingga bulan November (Wyrtki, 1961).

Akibat dari pengaruh angin yang berhembus secara terus-menerus dengan kecepatan yang cukup besar dan waktu yang lama, Wyrkti (1961) menyatakan bahwa pada bulan Mei sampai dengan Agustus perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara mengalami proses kenaikan massa air (upwelling). Upwelling adalah proses naiknya massa air dari lapisan yang lebih dalam menuju lapisan yang lebih atas atau lapisan permukaan, sehingga air laut di lapisan permukaan mempunyai temperatur rendah, salinitas dan kandungan zat hara yang lebih tinggi dibandingkan dengan massa air disekitarnya (Sverdup, et al. 1942 dalam Farita 2006).

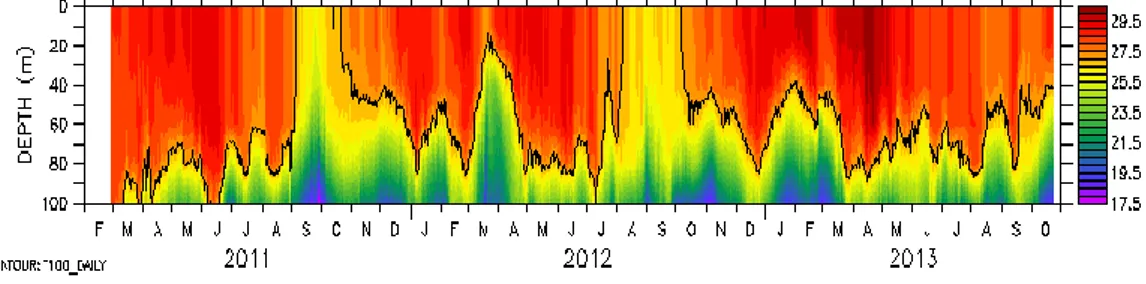

Berdasarkan beberapa literatur yang disebutkan dalam Wardani et al., (2013), beberapa indikator terjadinya fenomena upwelling adalah temperatur yang lebih rendah dari sekitarnya, salinitas yang lebih tinggi dari sekitarnya, jumlah nutrien yang lebih tinggi, dan dengan jeda waktu akan diikuti klorofil yang tinggi. Menurut Sahala dan Stewart (2000), proses upwelling merupakan suatu proses dimana massa air laut dalam di dorong ke atas dari kedalaman 100 hingga 200 meter yang terjadi di sepanjang pantai di banyak benua. Gambar 2 merupakan visualisasi hasil observasi sistem mooring surface buoy untuk variabel suhu dari permukaan hingga kedalaman 100 meter. Berdasar kondisi variasi suhu secara deret waktu yang diperlihatkan pada Gambar 2 dapat diketahui bahwa upwelling di lokasi observasi terjadi secara periodik, yang ditandai dengan naiknya massa air dingin ke permukaan. Massa air dengan suhu 27 (ditunjukkan dengan kontur) yang berada pada kedalaman 40 m hingga 100 m akan muncul di permukaan pada sekitar akhir musim timur hingga pertengahan musim peralihan kedua pada hampir setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya pergerakan massa air vertikal ke atas yang mendorong massa air dengan suhu 27 bergerak menuju permukaan. Namun demikian intensitas upwelling tidak sama setiap tahun. Pada Gambar 2 terlihat bahwa pada periode yang sama (Agustus – Oktober), pada tahun 2013 massa air dengan suhu 27 tidak terdorong ke atas hingga sampai ke permukaan. Hal ini mengindikasikan munculnya massa air dingin di permukaan tidak hanya bervariasi secara musiman. Selain perubahan monsun yang bersifat periodik dalam satu tahun, juga terdapat faktor pembangkit lain yang mempengaruhi kondisi munculnya massa air dingin di sekitar lokasi mooring.

10

Gambar 2. Variasi suhu hasil observasi sistem mooringsurface buoy

Intensitas upwelling di perairan Samudera Hindia bagian timur dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang bersifat musiman ataupun femonena anomali antar-tahun. Di Samudera Hindia bagian timur dikenal beberapa fenomena laut-atmosfer yang berperan dalam variasi suhu permukaan laut, diantaranya adalah IOD, gelombang Kelvin, gelombang Rossby, maupun efek tidak langsung dari El-Nino Southern Oscillation (ENSO). Di Samudera Hindia bagian timur, intensitas upwelling akan meningkat pada saat periode La Nina dan IOD (+). Berdasarkan Saji, et al. (1999), semakin tinggi indeks IOD menyebabkan semakin rendahnya tekanan udara di Samudera Hindia bagian barat dan semakin tingginya tekanan udara di Samudra Hindia bagian timur, hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kecepatan angin ke arah barat. Dengan meningkatnya kecepatan angin secara intensif juga dapat menyebabkan peningkatan intensitas upwelling.

Selain melihat variasi suhu terhadap waktu, identifikasi upwelling dengan memanfaatkan data hasil observasi program JUVO juga dapat dilakukan dengan menghitung nilai Brunt-Väisälä Frequency (BVF) dan melihat pendangkalan lapisan termoklin yang terjadi saat upwelling. Kondisi fluida yang tidak ideal (densitas berkurang terhadap kedalaman) menyebabkan ketidakstabilan massa air karena massa air akan berosilasi atau bergerak secara vertikal (naik/turun) untuk mencari posisi stabil (Pickard dan Emery, 1990). Gerakan naik turun itulah yang biasa disebut buoyancy frequency atau Brunt-Väisälä Frequency. Pada kondisi ini, fluida yang berdensitas tinggi akan tenggelam akibat adanya gaya gravitasi, sedangkan fluida yang berdensitas rendah akan naik karena adanya gaya apung.

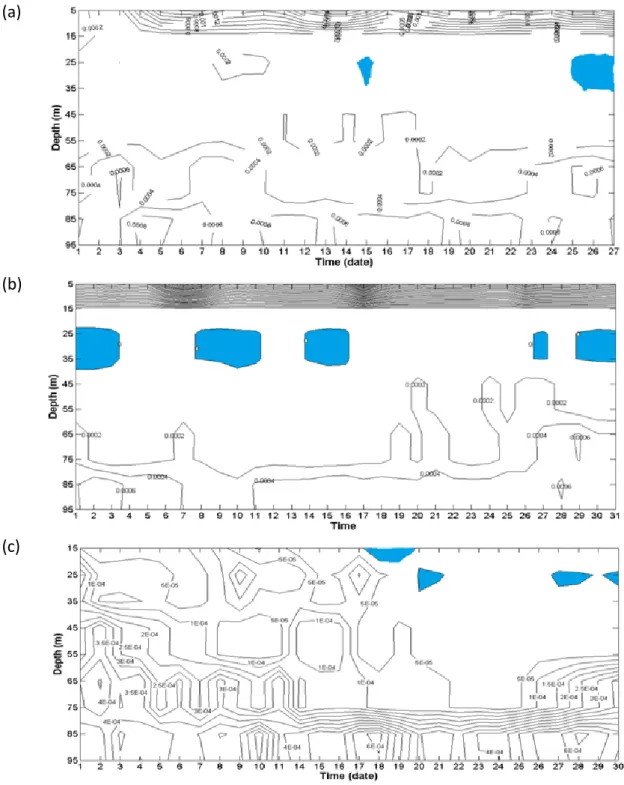

Gambar 3(a), 3(b) dan 3(c) menunjukkan visualisasi nilai BVF di titik observasi sistem mooring surface buoy pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2012 dimana masing-masing secara berurutan mewakili musim peralihan pertama, musim timur, dan musim peralihan kedua. Daerah yang berwarna biru pada Gambar 3 menunjukkan kolom massa air yang berada dalam kondisi tidak stabil (𝑁2 < 0). Dari Gambar 3(a) terlihat pada bulan Mei, kolom air tidak stabil (𝑁2 < 0) berada di kedalaman 25-35 m terjadi pada tanggal 15 dan 25-27 Mei dengan nilai BVF minimum −4.21 × 10−6𝑠−1.

11

(a)

(b)

(c)

Gambar 3. Diagram Hovm𝑜̈ller rata-rata harian Brunt-Väisälä Frequency (𝑵𝟐) pada bulan

Mei (a), bulan Juli (b) dan bulan September (c) tahun 2012.

Pada bulan Juli (Gambar 3(b)), massa air yang tidak stabil tampak lebih sering terjadi dengan nilai BVF minimum −4.2 × 10−6𝑠−1. Sedangkan pada bulan September massa air mengalami ketidakstabilan di kedalaman 15-35 m dengan nilai BVF minimum −7.94 × 10−5𝑠−1. Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa dengan menggunakan pendekatan nilai BVF terlihat intensitas upwelling pada musim timur dan peralihan kedua lebih kuat daripada intensitas upwelling pada musim peralihan pertama.

12

PENUTUP

Di dalam pelaksanaannya selama beberapa tahun, program JUVO telah memperoleh banyak data dan informasi terkait besaran dan variabilitas kondisi oseanografi di perairan Samudera Hindia bagian timur. Hasil interpretasi terhadap data dua sistem mooring menunjukkan bahwa karakteristik massa air Samudera Hindia selatan Jawa dipengaruhi oleh sistem monsun yang bekerja di daerah tersebut.

Fenomena upwelling dianggap berkaitan erat dengan kesuburan perairan, yang pada akhirnya berkaitan dengan perikanan. Untuk membuktikan hipotesa ini diperlukan kajian lebih mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh. Untuk itu pengolahan data mooring baik surface buoy (RAMA) maupun subsurface (JUVO) diharapkan terus berlanjut dan dapat memberikan informasi secara ilmiah dalam bidang kelautan dan perikanan. Selain itu juga perlu dikembangkan topik-topik riset yang ada untuk kegiatan riset yang lebih komprehensif dalam pelayaran JUVO berikutnya. Data yang diperoleh selama ini belum dapat menjawab sepenuhnya dinamika di perairan Samudera Hindia selatan Jawa, oleh karena itu masih diperlukan observasi lebih lanjut untuk memperoleh data yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan the First Institute of Oceanography-China. (2011). The Java Upwelling Variations Observation. Implementation Arrangment for the Research Program.

Farita, Y. (2006). Variabilitas Suhu di Perairan Selatan Jawa Barat dan Hubungannya dengan Angin Muson, Indian Ocean Dipole Mode dan El-Nino Southern Oscillation. Tugas akhir. Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Bogor.

Kunarso, S. Hadi., N.S. Ningsih., dan M.S. Baskoro. (2011). Variabilitas Temperatur dan Klorofil-a di Daerah Upwelling pada Variasi Kejadian ENSO dan IOD di Perairan Selatan Jawa sampai Timor, Ilmu Kelautan, 16(3): 171-180.

Martono, Halimurrahman, R.Komarudin, Syarief, S. Priyanto, dan D. Nugraha. (2008). Studi Variabilitas Lapisan Atas Perairan Samudera India Berbasis Model Laut. Ringkasan Eksekutif. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta.

Pickard, G. L. and W. J. Emery. (1990). Descriptive Physical Oceanography: An Introduction. Butterworth-Heinemann.

Sahala, H. dan E. Stewart. (2000). Pengantar Oseanografi. UI-Pres.

Saji, N. H., B. N. Goswani., P. N. Vinayachandran., and T. Yamagata. (1999). A Dipole Mode In the Tropical Indian Ocean. Nature. 401: 360 – 363

Suteja,Y. (2011). Pencampuran Turbulen Akibat Pasang Surut Internal dan Implikasinya Terhadap Nutrien di Selat Ombai. Tugas akhir. Institut Pertanian Bogor.

Wardani, R., W.S. Pranowo., dan E. Indrayanti. (2013). Struktur Vertikal Upwelling – Downwelling di Samudra Hindia Selatan Jawa hingga Selatan Bali Berdasarkan Salinitas Musiman Periode 2004-2010. Depik Vol. 2 No. 3.

Wyrtki, K. (1961). Physical Oceanography of the Southeast Asian Waters. NAGA Report Vol2: 195.