6 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 2.1.1 Klasifikasi Tanaman Ubi Jalar Ungu

Kingdom : Plantae Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Ordo : Convolvulales Famili : Convulvulaceae Genus : Ipomoea

Spesies : Ipomoea batatas L.

(Rukmana, 1997).

2.1.2 Deskripsi Tanaman Ubi Jalar Ungu

Ubi jalar ungu tumbuh baik di daerah berikilim panas dan lembab, dengan suhu optimum 27o C dan lama penyinaran sekitar 11 – 12 jam per hari. Tanaman

ini dapat tumbuh sampai ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut. Ubi jalar ungu juga tidak membutuhkan tanah yang subur sebagai media pertumbuhannya. Bentuk ubi jalar ungu biasanya bulat sampai lonjong dengan permukaan rata hingga tidak rata. Kulit ubi jalar ungu berwarna ungu kemerahan, dan daging umbinya berwarna keunguan (Rukmana, 1997).

2.1.3 Kandungan Tanaman Ubi Jalar Ungu

Ubi jalar ungu kaya akan serat, mineral, vitamin dan antioksidan, seperti asam phenolic, antosianin, tocopherol dan β-karoten. Di samping adanya antioksidan, karoten dan senyawa fenol juga menyebabkan ubi jalar mempunyai berbagai warna (krem, kuning, orange, dan ungu). Ubi jalar ungu mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti, vitamin A, vitamin C, kalsium dan zat besi. Sumber energi yang terkandung dalam ubi jalar ungu yaitu dalam bentuk gula dan karbohidrat. Selain itu, ubi jalar ungu memiliki kandungan zat warna yang disebut antosianin. Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu ini berkisar antara 14,68 – 210 mg/100 gram bahan baku. Semakin ungu warna ungu pada ubi jalar, semakin tinggi kandungan antosianinnya (Hutabarat, 2010).

2.1.4 Khasiat Tanaman Ubi Jalar Ungu

Kandungan antosianin yang tinggi pada ubi jalar ungu menyebabkan ubi jalar ungu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Dalam industri pangan, ubi jalar ungu sering digunakan sebagai pewarna alami (Yudiono, 2011). Sedangkan di bidang

kesehatan, ubi jalar ungu memiliki beberapa aktivitas farmakologi seperti antimutagenik, antidiabetes (Terahara et al., 2004), memiliki aktivitas antikarsinogenik (Katsube et al., 2003), antioksidan (Jawi dkk., 2011), antiulcer, antiimflamasi, hepatoprotektif, imunomodulator, anttifungi, dan antimikroba (Panda and Sonkamble, 2012).

Penelitian Jawi dkk. (2011) tentang efek antioksidan umbi ubi jalar ungu terhadap darah dan berbagai organ pada mencit menunjukkan bahwa ubi jalar ungu dapat mencegah timbulnya stres oksidatif. Hal ini dikarenakan sifat antioksidan ubi jalar ungu dapat mengikat radikal bebas yang diproduksi tubuh akibat melakukan aktivitas fisik berat, sehingga mencegah kelebihan radikal bebas dalam tubuh yang berakibat mencegah adanya stres oksidatif.

2.2 Antosianin

2.2.1 Definisi dan Jenis Antosianin

Antosianin merupakan zat pewarna alami yang tergolong ke dalam benzopiran. Struktur utama turunan benzopiran ditandai dengan adanya dua cincin aromatic benzena (C6H6) yang dihubungkan dengan tiga atom karbon yang

membentuk cincin. Antosianin merupakan pigmen alami yang dapat menghasilkan warna biru, ungu, violet, magenta dan kuning. Pigmen ini larut dalam air yang terdapat pada bunga, buah dan daun tumbuhan (Santoso dan Estiasih, 2014). Molekul antosianin disusun dari sebuah aglikon (antosianidin) yang teresterifikasi dengan satu atau lebih gula (glikon). Antosianin memiliki warna yang kuat dan relatif stabil dalam air pada pH asam.

Kebanyakan antosianin ditemukan dalam enam bentuk antosianidin yaitu pelargonidin, sianidin, peonidin, delfinidin, petunidin dan malvidin. Gugus gula pada antosianin bervariasi namun kebanyakan dalam bentuk glukosa, ramnosa, 8 galaktosa atau arabinosa. Gugus gula ini bisa dalam bentuk mono atau disakarida dan dapat diasilasi dengan asam fenolat atau asam alifatis (Cretu et al., 2013). Menurut penelitian, umbi ubi jalar ungu mengandung komponen antosianin yang tinggi dan diketahui bahwa sianidin dan peonidin merupakan antosianidin utama pada ubi jalar ungu (Jiao et al., 2012).

Sifat dan warna antosianin di dalam jaringan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: jumlah pigmen, letak, kopigmentasi, jumlah gugus hidroksi dan metoksi. Antosianin akan berubah warna seiring dengan perubahan nilai pH. Pada pH tinggi antosianin cenderung bewarna biru atau tidak berwarna, kemudian cenderung bewarna merah pada pH rendah. Kebanyakan antosianin menghasilkan warna pada pH kurang dari 4.

Pada tanaman bunga, warna merah cerah dan ungu dari antosianin merupakan cara menarik serangga yang membantu penyerbukan. Pada jaringan fotosintesis, antosianin berperan sebagai tabir surya yang melindungi sel dari kerusakan dan menyerap cahaya ultraviolet. Prior (2003) menyebutkan bahwa antosianin memiliki manfaat antioksidan dengan berperan sebagai donor elektron atau transfer atom hidrogen pada radikal bebas.

2.2.2 Stabilitas Antosianin

Stabilitas warna suatu bahan pangan merupakan salah satu parameter penting dalam quality control. Warna dan stabilitas pigmen antosianin tergantung pada

struktur molekul secara keseluruhan. Substitusi pada struktur antosianin A dan B akan berpengaruh pada warna antosianin. Pada kondisi asam warna antosianin ditentukan oleh banyaknya substitusi pada cincin B. Semakin banyak substitusi OH akan menyebabkan warna semakin biru, sedangkan metoksilasi menyebabkan warna semakin merah (Arisandi, 2001). Adapun rumus struktur antosianin dapat dilihat pada gambar 2.2 dan rantai samping penyusun senyawa golongan antosianin pada tabel 2.1.

Gambar 2.2 Rumus struktur antosianin (Bqkowska-Barczak, 2005)

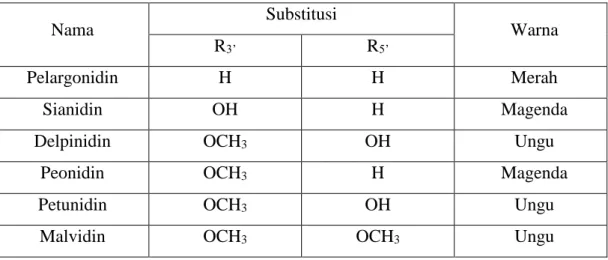

Tabel 2.1 Rantai Samping Penyusun Senyawa Golongan Antosianin (Bqkowska-Barczak, 2005)

Nama Substitusi Warna

R3’ R5’

Pelargonidin H H Merah

Sianidin OH H Magenda

Delpinidin OCH3 OH Ungu

Peonidin OCH3 H Magenda

Petunidin OCH3 OH Ungu

Menurut Puspita, dkk. (2005) penambahan gugus hidroksil menghasilkan pergeseran ke arah warna biru (pelargonidin → sianidin → delpinidin) dimana pembentukan glikosida dan metilasi menghasilkan pergeseran ke arah warna merah (pelargonidin → pelargonidin-3-glukosida; sianidin → peonidin).

Jika dibandingkan dengan pewarna sintetik pada umumnya zat warna alami dari sumber nabati maupun hewani, memiliki tingkat stabilitas warna yang lebih rendah. Oleh karena itu, berbagai teknologi untuk meningkatkan stabilitas zat pewarna alami di dalam bahan pangan telah banyak dilakukan. Secara umum stabilitas antosianin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : struktur dan konsentrasi antosianin, derajat keasaman (pH), oksidator, cahaya, dan suhu (Santoso dan Estiasih, 2014).

2.2.3 Ekstraksi Antosianin

Ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan zat dari bahan yang diduga mengandung zat tersebut. Ekstraksi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan bahan. Proses ekstraksi memiliki dua bagian utama, yaitu pelarut dan bahan utama. Pelarut (solvent) ialah zat untuk melarutkan dan memisahkan solute (zat terlarut) dari material kelarutan lebih rendah dari zat itu sendiri. Bahan utama adalah bahan yang mengandung zat yang ingin diekstraksi. Ekstraksi biasanya dilakukan sebagai tahap awal dalam proses analisis suatu senyawa.

Antosianin dapat diekstraksi dengan pelarut seperti air, aseton, etanol, metanol, atau campuran dari pelarut berair, namun antosianin tidak stabil dalam larutan netral atau basa. Karena itu antosianin harus diekstraksi dari tumbuhan

dengan pelarut yang mengandung asam asetat atau asam hidroklorida dan larutannya harus disimpan di tempat gelap serta sebaiknya didinginkan (Hutabarat, 2010). Penggunaan asam mineral dapat menyebabkan hilangnya gugus asil (Andersen dan Markham, 2006).

Metanol adalah pelarut yang paling umum digunakan dan pelarut yang efektif untuk mengekstraksi antosianin, tetapi metanol adalah polutan lingkungan dan lebih toksik dari jenis alkohol lainnya. Sehingga etanol lebih dipilih untuk mengekstraksi antosianin dari tanaman karena sifatnya yang ramah lingkungan dan dapat memberikan hasil perolehan kembali antosianin dengan kualitas yang bagus (Khoddami et al., 2013). Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Bridgers et al. (2010), metanol memang pelarut yang dapat menghasilkan konsentrasi antosianin yang lebih tinggi, namun karakteristik etanol sebagai pelarut lebih diinginkan dan dianjurkan oleh industri-industri makanan.

Cara tradisional yang paling sering digunakan untuk mengekstraksi antosianin adalah dengan maserasi yaitu merendam bahan yang akan diekstrak dalam alkohol, pada suhu rendah dengan panambahan sedikit asam seperti HCl (Jackman dan Smith, 1996).

2.2.4 TAC (Total Anthocyanin Content)

Pigmen antosianin mengalami perubahan bentuk struktur yang reversibel pada perubahan pH yang ditunjukkan dengan spektrum serapan yang berbeda (Wrolstad et al., 2005). Metode perbedaan pH umum digunakan untuk menilai kualitas dari buah-buahan dan sayuran segar maupun produk olahannya. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur jumlah antosianin total berdasarkan

perubahan struktur kromofor antosianin pada pH 1 dan 4,5. Absorbansi sampel diukur pada λmaks larutan pigmen, dan jumlah pigmen dihitung dengan

menggunakan berat molekul dan koefisien absorptivitas molar dari antosianin mayor dalam sampel. Metode ini digunakan dalam penelitian dan kontrol kualitas pada produk makanan dan minuman yang mengandung antosianin (Lee et al., 2005).

2.3 Ekstraksi Fase Padat (Solid Phase Extraction “SPE”)

Ekstraksi Fase Padat (Solid Phase Extraction “SPE”) adalah teknik yang sangat populer saat ini, tersedia untuk persiapan sampel cepat dan selektif. Fleksibilitas dari SPE memungkinkan penggunaan teknik ini untuk berbagai tujuan, seperti pemurnian, penghilangan garam, derivatisasi dan fraksinasi. SPE adalah suatu teknik pemurnian yang berdasarkan ekstraksi senyawa (atau campuran senyawa) dari larutan melalui proses adsorpsi pada penyangga padat. Prinsip fisika utama dalam proses ekstraksi adalah interaksi ionik antara asam dan basa, dan interaksi polar dan/atau nonpolar tergantung dari sifat campuran yang akan dimurnikan dan karakteristik fisik dari penyangga padat (Pignataro, 2009). SPE memiliki beberapa kelebihan dibandingkan ekstraksi cair-cair, diantaranya efisiensi, selektivitas, perolehan kembali yang lebih tinggi, penggunaan pelarut yang lebih sedikit, dapat mengekstraksi sampel dalam jumlah yang kecil, serta mudah diotomatisasi (Telepchak et al., 2004).

Purifikasi senyawa antosianin dilakukan menggunakan metode SPE dengan teknik ekstraksi multi step dimana pada teknik ini 2 tahapan ekstraksi dengan

eluen yang berbeda dikerjakan dalam 1 kolom secara berurutan dengan tujuan untuk memperoleh fraksi yang berbeda. Fase diam yang digunakan adalah silika gel 60 F254. Silika gel merupakan jenis fase diam yang paling umum digunakan.

Pada permukaan silika gel terdiri atas gugus Si-O-Si dan gugus silanol (Si-OH). Gugus silanol inilah yang bersifat sedikit asam dan bersifat polar karena gugus silanol ini memiliki kemampuan untuk berikatan dengan hidrogen dengan solut-solut yang bersifat sedikit polar hingga sangat polar (Gandjar dan Rohman, 2007). Sampel dikondisikan dengan mencampurkan ekstrak kasar dengan silika gel. Sifat antosianin yang polar memiliki kemungkinan untuk dapat terjerap pada fase diam yang digunakan yaitu silika gel 60 F254 yang memiliki sifat polar juga.

Sehingga purifikasi ini dilakukan dengan teknik multi step yang termodifikasi, dimana langkah awal adalah mengelusi sampel dengan menggunakan fase gerak yang mampu menahan antosianin agar tetap tertahan di campuran silika gel dengan ekstrak, sedangkan pengotor-pengotor yang lain akan terbawa dengan fase gerak. Kemudian dielusi kembali dengan menggunakan pelarut etanol-asam dengan pH dijaga berada di bawah 4 untuk mengelusi antosianin dari silika gel. Etanol akan membasahi fase diam dan terpenetrasi melalui gugus alkil yang berikatan dengan fase diam, sehingga akan mempermudah air membasahi permukaan silika secara efisien (Supelco, 1998). Penambahan asam ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan dari antosianin, karena antosianin tidak stabil dalam larutan netral atau basa (Hutabarat, 2010).

2.4 KLT-Spektrofotodensitmetri 2.4.1 Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi lapis tipis (Thin Layer Chromatography “TLC”) merupakan metode yang telah digunakan secara luas dalam pemisahan dan identifikasi senyawa-senyawa. Prinsip umum dari KLT adalah pemisahan campuran karena adanya pergerakan fase gerak melewati permukaan datar dimana analit akan bermigrasi dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung dari afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak (Fifield and Kealey, 2000).

Fase diam pada KLT dapat berupa plat gelas, logam atau plastik yang dilapisi oleh suatu adsorben. Adsorben ini dapat berupa silika gel, alumina, kieselgur (tanah diatom), selulosa, poliamida dan sepadhex. Adsorben yang sering digunakan adalah silika gel yang dicampur CaSO4 dengan kandungan air 11-12% dari berat silika yang digunakan. Kadar air yang dibiarkan tinggi dalam plat akan dapat mengurangi daya serap dari silika, sehingga perlu dilakukan pemanasan untuk mengaktivasi silika dan mengurangi jumlah air yang tersedia. Pemanasan plat tidak boleh dilakukan pada suhu lebih dari 130˚C. Hal ini dapat mengakibatkan CaSO4 mengalami hidrasi sehingga kekuatan ikatannya terhadap silika gel berkurang dan plat menjadi rapuh (Sherma dan Fried, 1994).

Untuk membantu visualisasi, maka selama proses pembuatan plat Kromatografi Lapis Tipis ditambahkan zat yang berfluorosensi. Secara umum plat Kromatografi Lapis Tipis yang telah didesain dengan penambahan zat yang berfluorosensi dapat diamati dibawah sinar ultraviolet. Sebagian besar analit akan

tampil sebagai bercak yang berwarna gelap dengan dasar yang dapat berfluorosensi.

Fase gerak adalah cairan murni yang terdiri atas satu atau beberapa pelarut yang bergerak di dalam fase diam karena ada gaya kapiler. Fase gerak biasanya merupakan gabungan dari beberapa jenis pelarut. Beberapa sistem fase gerak diperlukan untuk pemisahan suatu campuran. Dalam suatu pemisahan, setiap sistem dipilih karena mempunyai nilai Rf cukup berbeda antar senyawa satu dengan yang lainnya dan reprodusibilitas tinggi (Moffat et al., 2005). Dalam memilih fase gerak, parameter yang perlu diperhatikan adalah polaritas, kekuatan eluotropik, serta viskositas dari fase gerak (Stahl, 1985).

2.4.2 Spektrofotodensitometri

Evaluasi optikal secara langsung (in situ) pada plat menggunakan suatu instrumen dapat memberikan hasil kualitatif dan hasil kuantitatif. Alat optis yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif ini adalah spektrofotodensitometer (TLC Scanner) yang dikendalikan dengan suatu program evaluasi (WinCats®) (Hanh-Deinstrop, 2007).

Prinsip kerja spektrofotodensitometri berdasarkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dari sinar UV-Vis dengan analit yang merupakan noda pada plat. Untuk evaluasi bercak hasil KLT secara densitometri, bercak di-scanning dengan sumber sinar dalam bentuk celah (slit) yang dapat dipilih baik panjangnya maupun lebarnya. Sinar yang dipantulkan diukur dengan sensor cahaya (fotosensor). Perbedaan antara sinyal optik daerah yang tidak mengandung bercak dengan

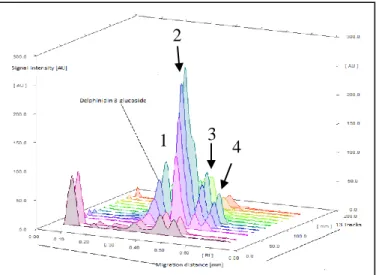

daerah yang mengandung bercak dihubungkan dengan banyaknya analit yang ada melalui kurva kalibrasi yang telah disiapkan dalam lempeng yang sama. Pengukuran densitometri dapat dibuat dengan absorbansi atau dengan fluoresensi (Settel, 1997). Contoh kromatogram spektrofotodensitometri dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Contoh kromatogram senyawa standar dan sampel antosianin pada plat (20 cm x 10 cm) pada panjang gelombang 555 nm (Cretu et al., 2013)

Keterangan: 1. Kromatogram Delpinidin

2. Kromatogram Malvidin dan Sianidin 3. Kromatogram Peonidin 4. Kromatogram Pelargonidin 1 2 3 4

Pemanfaatan KLT dapat dilihat pada analisis senyawa delphinidin 3-glukosida pada ekstrak berry (Cretu et al., 2013). Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan plat silika gel 60 F254 sebagai fase diam dan fase gerak

menggunakan campuran etil asetat : toluena : air : asam format (12 : 3 : 0,8 : 1,2 v/v). Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan standar senyawa antosianin seperti delphinidin, malvidin, cyanidin, peonidin, pelargonidin sehingga pada penelitian selain untuk analisis kualitatif dapat pula digunakan untuk analisis kuantitatif dengan bantuan alat densitometri. Sehingga dapat dibuktikkan bahwa KLT dapat digunakan untuk pemisahan senyawa yang dilihat dari kromatogram yang ditunjukkan pada gambar 2.3 serta penetapan kadar dari senyawa yang diinginkan dengan ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi berada di atas 0,95 yaitu sebesar 0,99978.