PENGENALAN THEODOLIT PENGERTIAN

Theodolite adalah instrument / alat yang dirancang untuk pengukuran sudut yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertical. Dimana sudut – sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak mendatar dan jarak tegak

diantara dua buah titik lapangan.

KONSTRUKSI THEODOLITE

Konstruksi instrument theodolite ini secara mendasar dibagimenjadi 3 bagian, lihat gambar di bawah ini :

1.Bagian Bawah, terdiri dari pelat dasar dengan tiga sekrup penyetel yang menyanggah suatu tabung sumbu dan pelat mendatar berbentuk lingkaran. Pada tepi lingkaran ini dibuat pengunci limbus.

2.Bagian Tengah, terdiri dari suatu sumbu yang dimasukkan ke dalam tabung dan diletakkan pada bagian bawah. Sumbu ini adalah sumbu tegak lurus kesatu. Diatas sumbu kesatu diletakkan lagi suatu plat yang berbentuk lingkaran yang berbentuk lingkaran yang mempunyai jari – jari plat pada bagian bawah. Pada dua tempat di tepi lingkaran dibuat alat pembaca nonius. Di atas plat nonius ini ditempatkan 2 kaki yang menjadi penyanggah sumbu mendatar atau sumbu kedua dan sutu nivo tabung diletakkan untuk membuat sumbu kesatu tegak lurus.

Lingkaran dibuat dari kaca dengan garis – garis pembagian skala dan angka digoreskan di permukaannya. Garis – garis tersebut sangat tipis dan lebih jelas tajam bila dibandingkan hasil goresan pada logam. Lingkaran dibagi dalam derajat sexagesimal yaitu suatu lingkaran penuh dibagi dalam 360° atau dalam grades senticimal yaitu satu lingkaran penuh dibagi dalam 400 g. 3.Bagian Atas, terdiri dari sumbu kedua yang diletakkan diatas kaki penyanggah sumbu kedua. Pada sumbu kedua diletakkan suatu teropong yang mempunyai diafragma dan dengan demikian mempunyai garis bidik. Pada sumbu ini pula diletakkan plat yang berbentuk lingkaran tegak sama seperti plat lingkaran mendatar.

SYARAT – SYARAT THEODOLITE

Syarat – syarat utama yang harus dipenuhi alat theodolite sehingga siap dipergunakan untuk pengukuran yang benar adalah sbb :

1.Sumbu kesatu benar – benar tegak / vertical. 2.Sumbu Kedua haarus benar – benar mendatar.

3.Garis bidik harus tegak lurus sumbu kedua / mendatar. 4.Tidak adanya salah indeks pada lingkaran kesatu.

MACAM – MACAM THEODOLIT

Dari konstruksi dan cara pengukuran, dikenal 3 macam theodolite : 1.Theodolite Reiterasi

Pada theodolite reiterasi, plat lingkaran skala (horizontal) menjadi satu dengan plat lingkaran nonius dan tabung sumbu pada kiap.

Sehingga lingkaran mendatar bersifat tetap. Pada jenis ini terdapat sekrup pengunci plat nonius.

2.Theodolite Repetisi

Pada theodolite repetisi, plat lingkarn skala mendatar ditempatkan sedemikian rupa, sehingga plat ini dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar.

3. Theodolite Elektro Optis

Dari konstruksi mekanis sistem susunan lingkaran sudutnya antara theodolite optis dengan theodolite elektro optis sama. Akan tetapi mikroskop pada pembacaan skala lingkaran tidak menggunakan system lensa dan prisma lagi, melainkan menggunkan system sensor. Sensor ini bekerja sebagai elektro optis model (alat penerima gelombang elektromagnetis). Hasil pertama system analogdan kemudian harus ditransfer ke system angka digital. Proses penghitungan secara otomatis akan ditampilkan pada layer (LCD) dalam angka decimal.

PENGOPERASIAN THEODOLITE

1)Penyiapan Alat Theodolite

Cara kerja penyiapan alat theodolita antara lain : 1.Kendurkan sekrup pengunci perpanjangan 2.Tinggikan setinggi dada

4.Buat kaki statif berbentuk segitiga sama sisi 5.Kuatkan (injak) pedal kaki statif

6.Atur kembali ketinggian statif sehingga tribar plat mendatar 7.Letakkan theodolite di tribar plat

8.Kencangkan sekrup pengunci centering ke theodolite

9.Atur (levelkan) nivo kotak sehingga sumbu kesatu benar-benar tegak / vertical dengan menggerakkan secara beraturan sekrup pendatar / kiap di tiga sisi alat ukur tersebut. 10.Atur (levelkan) nivo tabung sehingga sumbu kedua benar-benar mendatar dengan menggerakkan secara beraturan sekrup pendatar / kiap di tiga sisi alat ukur tersebut.

11.Posisikan theodolite dengan mengendurkan sekrup pengunci centering kemudian geser kekiri atau kekanan sehingga tepat pada tengah-tengah titi ikat (BM), dilihat dari centering optic. 12.Lakukan pengujian kedudukan garis bidik dengan bantuan tanda T pada dinding. 13.Periksa kembali ketepatan nilai index pada system skala lingkaran dengan melakukan pembacaan sudut biasa dan sudut luar biasa untuk mengetahui nilai kesalaha index tersebut.

Theodolite SOKKIA TM20E pandangan dari belakang KETERANGAN :

1. .Tombol micrometer 13. Sekrup koreksi Nivo tabung 2. Sekrup penggerak halus vertical 14. Reflektor cahaya

4. Sekrup pengunci penggerak horizontal 16. Slot penjepit

5. Sekrup penggerak halus horizontal 17. Sekrup pengunci Nivo Tabung Telescop 6. Sekrup pendatar Nivo 18. Nivo Tabung Telescop

7. Plat dasar 19. Pemantul cahaya penglihatan Nivo 8. Pengunci limbus 20. Visir Collimator

9. Sekrup pengunci nonius 21. Lensa micrometer

10.Sekrup penggerak halus nonius 22. Ring focus benang diafragma 11.Ring pengatur posisi horizontal 23. Lensa okuler

12. Nivo tabung 24. Ring focus okuler

Theodolite SOKKIA TM1A pandangan dari samping kanan KETERANGAN :

1. Ring focus objektif 10. Slot Penjepit

2. Ring bantalan lensa okuler 11. Pengunci limbus 3. Lensa okuler 12. Reflektor cahaya

4. Penutup Koreksi reticle 13. Nivo tabung

5. Sekrup pengunci penggerak vertical 14. Sekrup koreksi Nivo tabung 6. Sekrup Pengatur bacaan Horizontal dan vertical 15. Nivo kotak 7. Sekrup penggerak halus vertikal 16. Sekrup pendatar Nivo 8. Pengunci limbus 17. Plat dasar

9. Tanda ketinggian alat

Theodolite SOKKIA TM1A pandangan dari samping kiri KETERANGAN :

1. Visir Collimator 11. Penutup Koreksi reticle 2. Lensa objektif 12. Ring bantalan lensa okuler

4. Nivo tabung 14. Lensa okuler

5. Sekrup koreksi Nivo tabung 15. Lensa micrometer

6. Sekrup pengunci penggerak horizontal 16. Ring focus micrometer 7. Nivo kotak 17. Sekrup pengunci penggerak vertical

8. Sekrup pendatar Nivo 18. Tombol micrometer 9. Plat dasar 19. Sekrup penggerak halus vertical

10. Ring focus objektif 20. Sekrup penggerak halus horizontal CARA PEMBACAAN BAAK UKUR

Pada rambu ukur akan terlihat huruf E dan beberapa kotak kecil yang berwarna merah dan hitam. Setiap huruf E mempunyai jarak 5 cm dan setiap kotak kecil panjangnya 1cm. 7. PERHITUNGAN JARAK

v JIKA MEMAKAI SUDUT VERTIKAL (ZENITH) : o Do = (BA-BB) x100 x sin V, jarak optis

o Do = (BA-BB) x 100 x sin2 V, jarak datar

v JIKA MEMAKAI SUDUT VERTIKAL (ELEVASI) o Do = (BA-BB) x 100 x cos V, jarak optis

o Do = (BA-BB) x100 x cos2 V, jarak datar 8. PERHITUNGAN BEDA TINGGI (ΔH)

v Jika memakai sudut vertical (zenith) : Δh = ta + dh – BT tan V v Jika memakai sudut vertical (elevasi) : Δh = ta + (dh x tan V) – BT 9. PERHITUNGAN KETINGGIAN

TPx = TP1 + Δh

PENGUKURAN SIPAT DATAR (WATERPASS)

Pengukuran sipat datar profil banyak digunakan dalam perencanaan suatu wilayah. Pengukuran ini terbagi menjadi dua macam, yaitu profil memanjang dan profil melintang. Dengan pengukuran profil ini, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari data yang dihasilkan karena beda tinggi di setiap bagian di wilayah tersebut dapat diketahui. Informasi mengenai beda tinggi sangat berguna dalam cut dan fill suatu permukaan tanah yang tidak rata, misalnya saja dalam pengerjaan jalan raya atau jalur kereta api.

Mengingat begitu besarnya manfaat sipat datar profil, maka pengukuran ini mutlak harus dikuasai oleh surveyor ataupun mahasiswa teknik Geomatika. Salah satu cara untuk menguasai pengukuran sipat datar profil adalah dengan pelaksanaan praktikum secara sungguh-sungguh atau dengan memperbanyak jam terbang pengukuran.

Fungsi dari pengukuran beda tinggi ini, antara lain :

a) Merancang jalan raya, jalan baja, dan saluran-saluran yang mempunyai garis gradien paling sesuai dengan topografi yang ada.

b) Merencanakan proyek-proyek konsruksi menurut evaluasi terencana. c) Menghitung volume pekerjaan tanah.

d) Menyelidiki ciri-ciri aliran di suatu wilayah.

e) Mengembangkan peta-peta yang menunjukkan bentuk tanah secara umum.

Digunakan untuk mementukan ketinggian titik-titik yang menyebar dengan kerapatan tertentu untuk membuat garis-garis ketinggian (kontur).

1. Pengukuran sipat datar resiprokal (reciprocal levelling)

Adalah pengukuran sipat datar dimana alat sipat datar tidak dapat ditempatkan antara dua station. Misalnya pengukuran sipat datar menyeberangi sungai/lembah yang lebar.

2. Pengukuran sipat datar teliti (precise levelling)

Adalah pengukuran sipat datar yang menggunakan aturan serta peralatan sipat datar teliti.

Prosedur Lapangan Menggunakan Waterpass

Operasi sifat datar membutuhkan kerja sama dari dua petugas, yaitu pemegang alat dan pemegang rambu ukur pada saat pembacaan demi dicapainya hasil yang konsisten. Ketepatan survey tergantung dari ketelitian membuat garis bidik horizontal, kemampuan pemegang rambu ukur dalam memegang rambu ukur secara vertical, dan presisi rambu ukur yang dibaca. Ketepatan alat yang memakai nivo gelembung gas juga harus memperhatikan penyetelan tabung

nivo dan presisi sejajar suatu nivo dan garis bidik. Tidak boleh terjadi penurunan alat di antara waktu bidik belakang dan bidik muka pada stasiun alat. (Wirshing, 1995)

Pengoperasian Alat

Waterpass harus disetel sebelum memulai operasi sifat datar. Setelah alat disetel, operasi waterpass terdiri dari memasang, mendatarkan, dan melakukan pembacaan sampai ketepatan tertentu. Pembacaan terdiri dari penentuan posisi dimana salib sumbu tampak memotong rambu ukur dan mencatat hasil pembacaan tersebut. Tiap alat yang dipasang memerlukan satu pembacaan bidik belakang untuk menetapkan tinggi alat dan paling sedikit satu pembacaan bidik muka untuk menentukan elevasi titik di sebelah muka ( sebuah titik stasiun atau elevasi ). Pembacaan halus biasanya sampai 0,01 ft kecuali digunakan target pada rambu ukur. Target tunggal yang dibaca dapat menimbulkan kesalahan tak sengaja. Tambahan bidik muka dapat dilakukan terhadap titik-titik lain yang dsapat dilihat dari tempat alat dipasang apabila elevasi titik-titiki ini juga diperlukan. Tergantung pada tipe survei dan alat yang dipakai, baik benang tengah, semua ketiga benang salib sumbu, atau cara dengan mikrometer dapat digunakan untuk melakukan pembacaan. (Wirshing, 1995)

Pengukuran Sipat Datar Memanjang

Sipat datar memanjang adalah suatu pengukuran yang bertujuan unutk mengetahui ketinggian titik-titik sepanjang jalur pengukuran dan pada umumnya digunakan sebagai kerangka vertikal bagi suatu daerah pemetaan. Sipat datar memanjang terbagi menjadi sipat datar terbuka dan tertutup.

Cara pengukuran:

1. Letakkan rambu ukur di titik A dan B.

2. Letakkan alat antara titik A dan titik B (usahakan jarak antara alat dengan titik A maupun titik B sama).

3. Baca Rambu A (BA, BT, BB). Hitung koreksi dengan cara BT=(BA+BB):2 4. Baca rambu B (BA, BT, BB). Hitung koreksi dengan cara BT=(BA+BB):2 5. Koreksi maksimum 2mm.

6. Hitung beda tinggi dengan mengurangi BT muka dan BT belakang. 7. Hitung jarak alat dengan titik A dA=(BA A – BB A)x100

8. Hitung jarak alat dengan titik B dB=(BA B – BB B)x100 9. Hitung jarak AB=dA+dB

10. Pada slag berikutnya, rambu A menjadi bacaan muka dan sebaliknya, rambu B menjadi bacaan belakang

Adapun yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ini adalah: a. Usahakan jarak antara titik dengan alat sama.

b. Seksi dibagi dalam jumlah yang genap.

c. Baca rambu belakang, baru kemudian dibaca rambu muka. d. Diukur pulang pergi dalam waktu satu hari.

e. Jumlah jarak muka=jumlah jarak belakang. f. Jarak alat ke rambu maksimum 75 m.

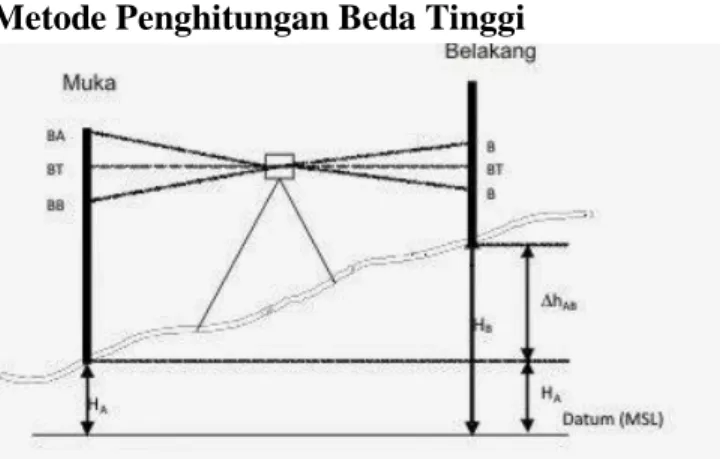

Metode Penghitungan Beda Tinggi

Gambar 2.1 Prinsip Pengukuran Beda Tinggi

Penghitungan beda tinggi antara dua titik yang diukur dengan waterpass dapat dihitung dengan rumus

ΔH = BTB – BTM Keterangan :

BTB : Benang tengah belakang BTM : Benang tengah muka Istilah-istilah :

- 1 slag adalah satu kali alat berdiri untuk mengukur rambu muka dan rambu belakang. - 1 seksi adalah suatu jalur pengukuran sepanjang ± 1-2 km yang terbagi dalam slag yang genap dan diukur pulang pergi dalam waktu satu hari.

(Nurjati, 2004 )

Sipat Datar Tertutup

Sipat datar memanjang tertutup yaitu suatu pengukuran sipat datar yang titik awal dan titik akhir sama /berimpit.

Agar didapat hasil yang teliti maka perlu adanya koreksi, dengan asumsi bahwa beda tinggi pergi sama dengan beda tinggi pulang.

C = k / (n-1) C = Koreksi k = kesaahan n = banyaknya titik

(n-1) = banyak slag (beda tinggi)

Metode Pulang Pergi

Pada saat pembacaan rambu, digunakan metode pulang pergi, yaitu setelah mengukur beda tinggi AB, maka, rambu A dipindahkan ke titik C untuk mengukur beda tinggi BC sehingga akan kita dapatkan beda tinggi BC. Setelah itu, rambu B dipindahkan ke titik D sehingga akan di dapat beda tinggi CD. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan pembacaan rambu yang diakibatkan skala nol pada rambu yang dikeluarkan oleh pabrik tidak berada pada skala nol sebenarnya. Untuk mengoreksi data beda tinggi yang didapat, digunakan rumus:

8√d; dimana d = jarak titik (km)

setelah semua data terkoreksi, maka beda tinggi antara dua titik dapat diketahui dengan rata-rata beda tinggi antara ulang dan tinggi.

Pengertian Slag, Seksi dan Sirkuit

• 1 slag adalah satu kali alat berdiri untuk mengukur rambu muka dan rambu belakang.

• 1 seksi adalah suatu jalur pengukuran sepanjang 1-2 km yang terbagi dalam slag yang genap dan diukur pulang pergi dalam waktu 1 hari.

• 1 kring / sirkuit adalah suatu pengukuran sipat datar yang sifatnya tertutup sehingga titik awal dan titik akhirnya adalah sama.

Kesalahan-Kesalahan Pada Sipat-Datar

Kesalahan-kesalahan pada sipat-datar dengan menggunakan instrumen sipat datar diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kesalahan Petugas :

1. Disebabkan oleh observer

1. Pengaturan instrumen sipat datar yang tidak sempurna (penempatan gelembung nivo yang tidak sempurna dan sebagainya).

2. Instrumen sipat datar tidak ditempatkan pada jarak yang sama dari kedua rambu. 3. Kesalahan pembacaan.

4. Kesalahan pencatatan. 5. Disebabkan oleh rambu:

1. Penempatan rambu yang tidak betul-betul vertikal.

2. Rambu tipe perpanjangan seperti misalnya rambu Sopwith yang perpanjangannya dirasakan kurang sempurna.

3. Disebabkan terbenamnya rambu, karena tidak ditempatkan pada tumpuan yang keras.

Selanjutnya kesalahan yang disebabkan kekurangan-kekurangan pada tanda-tanda indeks rambu karena titik-titik balik bernomor genap yang tidak tersedia antara dua titik dapat dianggap sebagai kesalahan pembidik. Pada sipat datar teliti, seluruh jarak harus dibagi menjadi bagian-bagian berjumlah genap untuk menentukan titik-titik balik.

1. Disebabkan oleh petugas

1. Penyetelan instrumen sipat datar yang tidak sempurna (garis kolimasi tidak sejajar dengan sumbu niveu tabung)

2. Parallax yang timbul pada saat pengukuran

1. Disebabkan oleh rambu

1. Graduasi rambu yang tidak teliti. Untuk perbaikannya dibutuhkan kalibrasi. 2. adanya kesalahan indeks rambu.

3. Sambungan rambu yang tidak sempurna (terutama pada tipe perpanjangan). 2. Kesalahan Alami :

1. Pengaruh sinar matahari langsung : sinar matahari langsung dapat merubah kondisi intrumen sipat datar dan karenanya merubah garis kolimasi. Pada sipat datar teliti selama observasi, instrumen sipat datar harus terlindung dari sinar matahari. Demikian pula, pemuaian atau penyusutan skala rambu harus dikoreksi disesuaikan dengan temperatur rambu tersebut.

2. Perubahan posisi intrumen sipat datar dan rambu-rambu : Karena beratnya sendiri, baik instrumen sipat datar maupun rambu akan dapat terbenam, jika ditempatkan di atas tanah yang lunak. Pada tempat-tempat seperti itu, penyangga statif dan rambu haruslah dibuat khusus seperti piket, patok atau harus dipilih tempat-tempat padat. Angin yang berhembus kencang akan menyulutkan pekerjaan pengukuran, dan untuk menghindarinya dapat digunakan perisai pelindung atau menggunakan rambu yang pendek.

3. Pengaruh refraksi cahaya : sebagaimana dimaklumi, bahwa berkas cahaya yang melintasi udara dengan kerapatan yang berbeda-beda akan direfraksikan.

Sedangkan dekat di atas permukaan tanah temperatur udara sangat berubah-ubah dan karenanya perubahan kerapatannyapun besar pula. Karena itu pembacaan rambu menjadi sulit dan mungkin sekali tidak teliti. Untuk meningkatkan

ketelitiannya, jarak bidikan haruslah sependek mungkin. Selanjutnya diusahakan agar posisi instrumen sipat datar terletak di tengah-tengah antara kedua rambu. 4. Pengaruh lengkung bumi : karena permukaan bumi tidaklah datar, akan tetapi

berbentuk speris, maka lengkung permukaan bumi haruslah diperhitungkan. Tetapi hal ini merupakan problema yang kecil pada sipat datar. Lebih-lebih apabila instrumen sipat datar ditempatkan di tengah-tengah antara kedua rambu, maka pengaruhnya dapat diabaikan. (Sosrodarsono, 1983)

Pengukuran Beda Tinggi Dengan Dua Kali Berdiri Pesawat (Double Stand)

Metode sipat darat adalah proses penentuan ketinggian dari sejumlah titik atau pengukuran perbedaan elevasi. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan tinggi di atas air laut ke suatu titik tertentu sepanjang garis vertikal. Perbedaan tinggi antara titi-titik akan dapat ditentukan dengan garis sumbu pada pesawat yang ditunjukkan pada rambu vertikan. Tujuan dari pengukuran penyipat datar adalah mencari beda tinggi antara dua titik yang diukur. Misalnya bumi, bumi mempunyai permukaan ketinggian yang tidak sama atau mempunyai selisih tinggi. Apabila selisih tinggi dari dua buah titik dapat diketahui maka tinggi titik kedua dan seterusnya dapat dihitung setelah titik pertama diketahui tingginya.

Sebelum digunakan alat sipat datar mempunyai syarat yaitu : garis bidik harus sejajar dengan garis jurusan nivo. Dalam keadaan di atas, apabila gelembung nivo tabung berada di tengah garis bidik akan mendatar. Oleh sebab itu, gelembung nivo tabung harus di tengah setiap kali akan membaca skala rambu.

1. Station, merupakan titik dimana rambu ukur ditegakan, bukan tempat alat sipat datar ditempatkan. Tetapi pada pengukuran horizontal, stasion adalah titik tempat berdiri alat. 2. Tinggi alat, adalah tinggi garis bidik di atas tanah dimana alat sipat datar didirikan. 3. Tinggi garis bidik, adalah tinggi garis bidik di atas bidang referensi ketinggian

(permukaan air laut rata-rata)

4. Pengukuran ke belakang, adalah pengukuran ke rambu yang ditegakan di station yang diketahui ketinggiannya, maksudnya untuk mengetahui tingginya garis bidik. Rambunya disebut rambu belakang.

5. Pengukruan ke muka, adalah pengukuran ke rambu yang ditegakan di station yang diketahui ketinggiannya, maksudnya untuk mengetahui tingginya garis bidik. Rambu di sebut rambu muka

6. Titik putar (turning point), adalah station dimana pengukuran ke belakang dan ke muka dilakukan pada rambu yang ditegakan di station tersebut.

7.

Mendirikan waterpass di antara dua titik target merupakan pekerjaan yang sering dijumpai dilapangan. Penempatan waterpass di antara dua titik target ini tidak perlu segaris dengan kedua

titik tersebut, yang penting jarak diantara waterpass dan titik-titik tersebut diusahakan sama atau hampir sama panjangnya. Dalam aplikasi sesungguhnya jarak-jarak antara titik-titik tersebut panjangnya tidak diukur (secara optis) dengan alat waterpas, tetapi diukur dengan alat ukur jarak langsung (misalnya pita ukur, EDM dan lainnya). Pengukuran jarak secara optis dengan alatwaterpas ini digunakan untuk membandingkan dengan hasil yangdiperoleh dari pengukuran jarak langsung tersebut ataupun untukmengecek bacaan benang tengahnya, apakah telah memenuhi ketentuan bahwa bt = ½ (ba + bb) Satu kedudukan waterpas di antara dua titik target yang ditegakkan rambu ukur disebut slag, pengukuran dalam satu hari terdiri dari beberapa slag yang dikenal dengan istilah seksi, sedangkan trayek adalah panjang pengukuran dari beberapa seksi, yang merupakan panjang dari satupekerjaan projek.

Spesifikasi teknik pengukuran waterpass adalah sebagai berikut :

1. Maksud pengukuran waterpass adalah untuk menentukan ketinggian titik-titik terhadap bidang referensi tertentu yang akan digunakan sebagai jaring sipat datar pemetaan. 2. Alat ukur yang dipakai adalah waterpass

3. Jalur pengukuran dibagi menjadi beberapa seksi 4. Tiap seksi dibagi menjadi slag yang genap

5. Setiap pindah slag rambu muka menjadi rambu belakang dan rambu belakang menjadi rambu muka.

6. Pengukuran waterpass dilakukan dengan cara double stand, ring. 7. Toleransi kesalahan pembacaan stand 1 dengan stand 2 adalah < 2 mm 8. Pembacaan rambu dengan tiga benang (benang atas, tengah, dan bawah)

LANGKAH KERJA

1. Siapkan alat ukur waterpass di atas kaki tiga, dan siapkan pula alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran

2. Buka kaki tiga dari pengunci

3. Berdirikan dan dalam keadaan tidak terkunci tinggikan sampai kira-kira sebatas dada, kemudian kuncikan kembali

4. Renggangkan ketiga kakinya membentuk segitiga sama sisi dengan jarak antar kaki sekitar 60 cm dan kepala kaki tiga dalam keadaan mendatar

5. Keluarkan alat ukur dari tempatnya, kemudian pasang di atas kepala kaki tiga yang sudah disiapkan tadi, pasang skrup yang ada di kepada kaki tifa pada lubang yang ada di bagian

bawah alat ukur cukup kuat agar antara kaki tiga dan alat betul-betul menjadi satu kesatuan. Lalu injak alat injakan yang ada di kaki tiga

6. Atur teropong sejajar dengan dua buah skrup pendatar

7. Putar kedua skup pendatar ke atas atau kebawah secara bersamaan dan skrup ketiga sebagai pengatur sampingan, sampai gelembung nivo tepat ditengah kotak

8. Untuk memenuhi syarat garis bidik sejajar garis nivo, atur gelembung nivo tabungnya agar tepat ada ditengah dengan menggunakan skrup pengatur nivo tabung

9. Arahkan tropong ke sasaran, berupa rambu ukur yang didirikan tegak diatas titik pengukuran

10. Cek benang diafragma terlihat atau tidak. Bila tidak terlihat putar-putar skrup pemokus difragma sampai benang diafragma tersebut terlihat jelas

11. Tentukan dua titik A dan B

12. Bagi panjang PQ dalam beberapa slag

13. Baca benang tengah di tiap slag, dengan menganggap bacaan bt yang berlawanan dengan arah pengukuran menjadi arah belakang (b), yang searah menjadi arah muka (m) dan catat pada lembar kerja. Hitung beda tinggi tiap-tiap slag

Sipat Datar Profil

Sipat datar profil bertujuan untuk menentukan bentuk permukaan tanah atau tinggi rendahnya permukaan tanah sepanjang jalur pengukuran, baik secara memanjang maupun melintang. Pengukuran profil dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tinggi rendahnya permukaan tanah sepanjang jalur pengukuran, yaitu dengan mengukura ketinggian dari masing-masing titik. Hasil pengukuran ini merupakan informasi untuk perencanaan jalan raya, jalan kereta api, irigasi jalur pipa dan lain-lain, seperti dalam:

1. Menentukan gradien yang cocok untuk pekerjaan konstruksi. 2. Menghitung volume pekerjaan.

3. Menghitung volume galian dan timbunan yang perlu disiapkan.

Pengukuran Sipat Datar Profil dibagi menjadi dua pekerjaan yaitu sipat datar profil memanjang dan sipat datar profil melintang sedangkan pada tahap penggambaran, biasanya dilakukan penggambaran situasi sepanjang jalur pengukuran sipat datar profil memanjang maupun

melintang dengan skala yang berbeda agar kondisi tanah secara vertikal akan lebih jelas terlihat. (Nurjati, 2004 )

a. Profil Memanjang

Pelaksanaan pengukuran Sipat datar profil memanjang tidak jauh berbeda dengan sipat datar memanjang, yaitu melalui jalur pengukuran yang nantinya merupakan titik ikat bagi sipat datar profil melintangnya, sehingga mempunyai ketentuan sebagai berikut :

• Pengukuran harus dilakukan sepanjang garis tenah (as) jalur pengukuran dan dilakukan pengukuran pada setiap perubahan yang terdapat pada permukaan tanah.

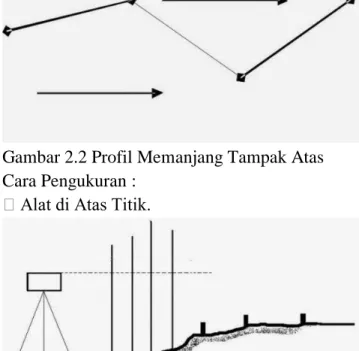

Gambar 2.2 Profil Memanjang Tampak Atas Cara Pengukuran :

Alat di Atas Titik.

Gambar 2.3 Profil Memanjang Alat di Atas Titik 1. Tempatkan alat sipat datar diatas patok (A).

2. Lakukan centering, sehingga alat tepat di atas titik A. 3. Gelembung nivo ketengahkan dengan 3 skrup klap. 4. Ukur tinggi alat diatas patok.

5. Bidik rambu pada titik 1 kemudian baca BA, BT dan BB. 6. Hitung d (jarak) dari alat ke rambu, d=(BA-BB).100

7. Lakukan hal yang sama (v, vi, vii) pada setiap titik relief (ii, iii, dst) ini pada seksi AB, untuk pengukuran pada seksi BC, maka alat isa dipindahkan pada titik B.

8. Lakukan urut-urutan dari nomor i s/d vii. 9. Hitungan : H1 = HA+∆HA1

H2 = HA+∆HA2

Hn = HA+∆HAn (Nurjati, 2004 )

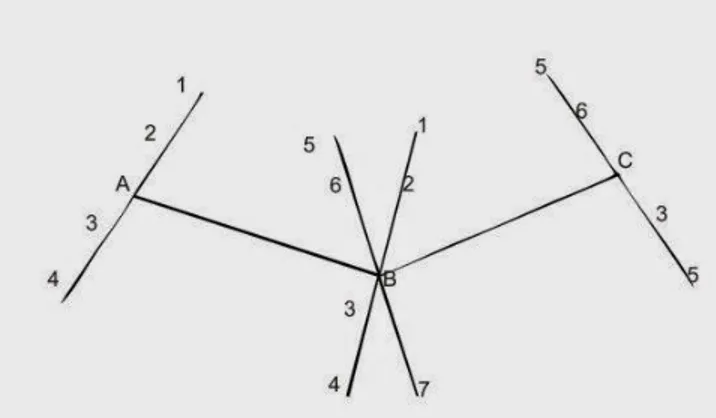

b. Profil Melintang

Pelaksanaan pengukuran sipat datar profil melintang dilakukan setelah pengukuran sipat datar profil memanjang, jarak antar potongan melintang dibuat sama, sedangkan pengukuran kearah samping kiri dan kanan as jalur memanjang lebarnya dapat ditentukan sesuai perencanaan dengan pita ukur misalnya pada jalan raya, potongan melintang dibuat dari tepi yang satu ke tepi yang lain. Arah potongan melintang tegak lurus dengan as, kecuali pada titik tikungan (contoh pada titik B) maka potongan diusahakan membagi sudut terseut sama besar atau bila perlu dibuatkan 2 buah potongan melintang yang masing-masing tegak lurus pada arah datang dan arah belokan selanjutnya.

Gambar 2.4 Arah Potongan Melintang Cara Pengukuran :

Alat di Atas Titik

1. Tempatkan alat di atas titik A. 2. Lakukan centering.

3. Gelembung nivo ketengahkan dengan 3 skrup klap. 4. Ukur tinggi alat diatas patok.

5. Bidik rambu diatas titik 1. Baca BA, BT dan BB.

6. Hitung jarak optis dari alat ke rambu 1, d =(BA-BB).100

7. Lakukan hal yang sama (v,vi,vii) pada titik-titik 2, 3, 4 dan seterusnya sebagai titik-titik relief.

8. Demikian juga point 1 s/d 8 dilakukan pada setiap potongan melintang.

TOTAL STATION 1. Pengertian alat ukur total station untuk pengukuran-

Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang alat ukur yang sekarang sudah mulai banyak digunakan. Total station adalah alat ukur sudut dan jarak yang terintegrasi dalam satu unit. Total station juga sudah dilengkapi dengan processor sehingga bisa menghitung jarak datar, koordinat, dan beda tinggi secara langsung tanpa perlu kalkulator lagi. Secara keseluruhan pengertian alat ukur total station adalah alat pengukuran yang mempunyai nilai praktis lebih dan tentu pelaksanaan pengukuran akan lebih cepat selesai.

Alat ukur total station merupakan kemajuan teknologi di bidang pengukuran. Pada prinsipnya antara theodolit dengan total station mempunyai cara kerja yang sama namun dari segi efisiensi dan kecanggihan lebih unggul alat ukur total station. Beberapa pengertian alat ukur total station berbeda-beda namun pada prinsipnya semua sama.

alat ukur total station

Beberapa manfaat dari total station ini adalah

1. Alat yang praktis karena peralatan elektronik ukur sudut dan jarak (EDM) menyatu dalam 1 unit

2. Data Dapat disimpan dalam media perekam. Media ini ada yang berupa on board/internal, external (elect field book) atau berupa card/PCMCIA card sehingga kemungkinan salah cata tidak ada.

3. Mampu melakukan beberapa hitungan jarak datar, beda tinggi dan sebagainya di dalam alat.

4. Mampu menjalankan program-program survey, misal : orientasi arah, setting out, hitungan luas dan sebagainya. Kemampuan ini tergantung dengan type alat ukur total station.

5. Total station dengan type "high end" dilengkapi dengan motor penggerak dan dilengkapi dengan ATR (Automatic Target Recognition), dan pengenal objek otomatis (prisma) 6. Untuk total station dengan type tertentu mampu mengeliminir kesalahan-kesalahan

seperti kolimasi HZ & V, kesalahan diametral, koreksi refraksi, dan sebagainya. Sehingga data yang didapat sangat akurat.

7. Mempunyai ketelitian dan kecepatan ukur sudut dan jarak jauh lebih baik dari theodolit manual dan meteran terutama untuk pengukuran peta situasi.

8. Total station dilengkapi dengan laser plummet, sangat praktis dan reflector-less EDM ( EDM tanpa reflector)

9. Data secara elektronis dapat dikirim ke PC komputer dan diolah menjadi peta dengan program mapping

Prinsip Kerja Total Station

Alat ukur total station merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan piringan horizontal, piringan vertikal, dan komponen pengukur jarak. Dari ketiga primer ini (sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak) bisa didapatkan nilai koordinat X, Y, dan Z serta beda tinggi. Data-data tersebut direkam dalam memori dan selanjutnya bisa ditransfer ke komputer untuk diolah menjadi kontur tanah.

Bagian-bagian dari Total station

Rekomendasi Pemakaian Total Station

1. Sebaiknya alat ukur total station digunakan untuk pengukuran tata batas baru, baik tata batas hutan maupun tata batas dengan pihak ketiga seperti halnya pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan

2. Sebaiknya total station digunakan untuk pengukuran berulang. Sebagai contoh

rekontruksi batas kawasan hutan, di mana data sebelumnya diperoleh dari pengukuran menggunakan total station juga

Perbedaan alat ukur total station dengan theodolit

Pada artikel Pengertian alat ukur total station untuk pengukuran ini mengulas tentang perbedaan antara total station dengan theodolit untuk menambah referensi kita bersama. Kedua alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal selama pelaksanaan survey. Kedua alat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Proses pengukuran sangat tergantung dengan waktu, uang, tenaga, dan keahlian. Bila anda menginginkan keakuratan dalam pekerjaan kontruksi, bisa menggunakan alat Laser Auto Level.

Meskipun theodolit telah digunakan selama bertahun-tahun, pengoperasian utama dari alat ini tetap sama. Theodolit terdiri dari teleskop bergerak dipasang antara sumbu vertikal dan horizontal. Sudut dari masing-masing sumbu dapat diukur dengan presisi cukup akurat selama operator alat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan alat dan trigonometri dasar. Namun penggunaan alat ukur theodolit memerlukan bantuan dari asisten surveyor yang bertugas untuk memegang bak ukur.

Theodolit sebenarnya untuk mengukur sudut saja. Sehingga data primer yang dihasilkan hanya sudut horizontal, sudut vertikal, dan bacaan rambu ukur. Untuk mendapatkan jarak diperlukan data pendukung seperti EDM, meteran. Sedangkan alat ukur total station langsung bisa menghasilkan data sudut dan jarak dalam satu pengukuran.