1 BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Meningkatkan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk dosen yang merupakan agen sentral pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Dosen merupakan salah satu yang paling berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di jaman pesatnya perkembangan teknologi. Dosen hendaknya menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode dan model pembelajaran dalam setiap pembelajaran yang dapat memudahkan mahasiswa memahami materi yang diajarkan.

2 belajar untuk hidup dalam kebersamaan (learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be). Untuk itu dosen perlu meningkatkan mutu pembelajarannya, dimulai dengan rancangan pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, karakteristik materi yang diajarkan, dan sumber belajar yang tersedia. Kenyataannya, masih banyak ditemui proses pembelajaran yang kurang bermakna, tidak efisien dan kurang mempunyai daya tarik sehingga hasil belajar yang dicapai tidak optimal. Hal ini juga terjadi di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara, khususnya dalam perkuliahan Fisika Dasar.

3 Berdasarkan studi pendahuluan, hasil belajar mahasiswa ditinjau dari kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep pada matakuliah Fisika Dasar masih rendah. Rendahnya pemahaman konsep mahasiswa sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Saleh 2011; Gaigher, et al., 2007; dan Baser, 2006). Rendahnya perolehan hasil belajar menunjukkan adanya indikasi terhadap rendahnya kinerja belajar mahasiswa dan kurangnya kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran yang bermakna.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, proses belajar mengajar di kelas cenderung bersifat analitis dengan menitik-beratkan pada penurunan rumus-rumus fisika melalui analisis matematis. Mahasiswa berusaha menghafal rumus-rumus namun kurang memaknai untuk apa dan bagaimana rumus itu digunakan.

Metode ceramah dan tanya jawab merupakan metode yang biasa digunakan oleh dosen dengan urutan menjelaskan, memberi contoh, bertanya, latihan, dan memberikan tugas. Dosen kurang memvariasikan metode pembelajaran yang dilakukan berdasarkan karakteristik materi pelajaran yang diajarkannya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswa, metode ceramah yang digunakan dalam perkuliahan Fisika Dasar menyebabkan mahasiswa terpaku mendengarkan dan situasi pembelajaran diarahkan pada learning to know.

4 memberikan latihan soal-soal yang diambil dari buku tersebut. Soal-soal yang dilatihkan umumnya berupa soal-soal yang lebih menekankan manipulasi secara matematis bukan pemahaman dan kemampuan berpikir sehingga mahasiswa yang kurang mampu dalam matematika akan merasa sulit untuk belajar fisika dan soal-soal yang dilatihkan sangat jauh dari dunia nyata mahasiswa sehingga pembelajaran Fisika Dasar menjadi kurang bermakna bagi mahasiswa itu sendiri.

Hasil analisis terhadap silabus dan RPP yang digunakan dosen-dosen pengajar Fisika Dasar menunjukkan bahwa sangat sedikit indikator kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep yang muncul dalam indikator hasil belajar. Indikator kemampuan metakognisi ini dibuat secara tidak direncanakan dengan sengaja, sedangkan indikator pemahaman konsep yang paling sering digunakan adalah merepresentasikan soal-soal fisika ke dalam angka dan menjelaskan konsep fisika tertentu. Temuan-temuan lainnya yang berkaitan dengan praktikum, Fisika Dasar, pelaksanaan praktikum selama ini bersifat verifikasi. Mahasiswa hanya dituntut untuk tertib mengikuti langkah-langkah yang ada di lembar kegiatan mahasiswa (LKM) dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran prinsip atau teori melalui fakta-fakta tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk merancang praktikum sendiri.

5 diberi kesempatan untuk menggali pemahaman, mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan proses sains termasuk penyelidikan ilmiah.

Hal ini sesuai dengan National Science Teacher Association (NSTA) yang menyatakan bahwa guru fisika harus memiliki pengetahuan yang luas dan kuat untuk: (1) Memahami hakekat dan peran inkuiri ilmiah dalam fisika serta menggunakan keterampilan-keterampilan dan proses-proses inkuiri; (2) Memahami fakta-fakta fundamental dan konsep-konsep utama dalam fisika; (3) dapat membuat jalinan konseptual dalam disiplin fisika sendiri maupun antar disiplin sains, dan (4) Mampu menggunakan pemahaman dan kemampuan ilmiah bila berhadapan dengan isu-isu personal dan sosial (National Research Council, 2000).

6 Cara mengajar atau pengetahuan pedagogis dosen tidak bisa dipisahkan dari konten materi yang diajarkan karena apa yang dipelajari mahasiswa sangat dipengaruhi oleh cara mereka diajar oleh dosennya. Shulman (dalam Garritz, 2010) menyatakan bahwa pengetahuan konten dan pengetahuan pedagogis harus dipadukan dalam pembelajaran untuk menciptakan pengetahuan baru (pedagogical content knowledge, PCK). Oleh karena itu, PCK sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas karena mahasiswa akan lebih mudah belajar dan mencontoh apa yang dialaminya daripada membuat sendiri. Pengalaman langsung yang diperoleh mahasiswa akan diterapkan dan dikembangkan di lapangan ketika mereka sudah menjadi guru sehingga mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ilmunya.

Hal ini sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi profesional, salah satunya guru harus kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu fisika dan ilmu-ilmu terkait. Kompetensi ini dielaborasi lebih lanjut dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, bahwa dalam kegiatan elaborasi, dosen memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memahami, merancang, memecahkan masalah, mengetahui bagaimana cara dan mengapa melakukan, menganalisis, memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan pemahaman konsepnya. Standar tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan metakognisi dikembangkan kepada peserta didik.

7 dalam Malone, 2007a; Simon dan Brown, dalam Desoete et al., 2001; Anderson et

al., 2001; Marzano et al., 1988). Simon dan Brown (dalam Desoete et al., 2001)

membagi kemampuan metakognisi menjadi dua komponen, yaitu: pengetahuan metakognisi dan keterampilan metakognisi. Pengetahuan metakognisi didefinisikan sebagai pengetahuan dan pemahaman pada proses berpikir. Keterampilan metakognisi didefinisikan sebagai pengendalian pada proses berpikir. Tiga komponen pengetahuan metakognisi: pengetahuan deklarasi, prosedural, dan kondisional. Empat komponen keterampilan metakognisi: memprediksi, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi.

Pengembangan kemampuan metakognisi dalam pembelajaran merupakan suatu upaya yang sangat penting dilakukan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pendidikan tinggi, yaitu mentransformasikan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa, termasuk untuk merancang apa yang akan dilakukan, melaksanakan apa yang sudah direncanakan, memonitor dan mengevaluasi apa yang sedang dan sudah dilakukan, sehingga mereka menjadi kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab (Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan).

8 pengembangan metakognisi akan membuat siswa mampu mempelajari ilmu pengetahuan yang diminati menjadi penting di masa mendatang, dan membentuk siswa yang mandiri. Sementara itu, Facione et al., (dalam Tan, 2004) menyatakan bahwa metakognisi perlu dikembangkan agar peserta didik dapat menjadi pemikir-pemikir kritis yang selalu berfikir dalam menerapkan suatu motivasi internal untuk menjadi sadar, ingin tahu, teratur, penuh analisis, percaya diri, toleransi, dan bertanggung-jawab. Hal senada juga dikatakan oleh Flavell (dalam Weinert dan Kluwe, 1987), yang menyarankan bahwa perguruan tinggi yang baik harus menjadi tempat ideal bagi pengembangan metakognisi, dengan alasan bahwa begitu banyak pembelajaran kesadaran diri akan berlangsung dalam proses pembelajaran. Di perguruan tinggi, mahasiswa mempunyai kesempatan berulangkali untuk memonitor dan mengatur kognisi mereka, memiliki pengetahuan metakognisi yang begitu banyak serta berkesempatan lebih untuk memperoleh keterampilan metakognisi.

rencana-9 rencana yang lain; dan (4) jika peserta didik harus membuat keputusan yang berat, maka akan membutuhkan keterampilan metakognisi.

Metakognisi dapat dibangun ketika mahasiswa melaksanakan pemecahan masalah (problem solving). Selama proses problem solving, kesadaran kognisi mahasiswa dapat ditumbuhkan karena memberikan arahan agar mahasiswa bertanya pada dirinya apakah memahami apa yang sedang dipelajari atau dipikirkan. Mahasiswa dipandu untuk dapat menyadari apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui serta bagaimana pemecahan masalahnya, membuat perencanaan pendekatan pemecahan masalah, membuat tahap-tahap pemecahannya, memberi alasan mengapa melakukan pemecahan masalahnya demikian, memonitor proses pemecahan masalah dan kemajuan ke arah tujuan saat melaksanakan rencana, dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Hal ini sesuai dengan Flavell (dalam Winert dan Kluwe, 1987) yang menyatakan bahwa pembelajaran melalui upaya penyadaran dan pengendalian proses berpikir mahasiswa melalui problem solving merupakan pembelajaran dengan pengembangan metakognisi. Hal ini juga didukung oleh Hollingworth dan McLoughlin (2002) yang menyatakan bahwa metakognisi dapat dikembangkan dalam suatu lingkungan pembelajaran problem solving. Pembelajaran ini menawarkan dan melatih strategi problem solving yang membuka peluang mahasiswa untuk memonitor, mengoreksi dan menilai strategi problem solving mereka sendiri.

10 mahasiswa dapat mengkonstruksi pengetahuan, mengaplikasikan konsep-konsep fisika, dan memperdalam konsep-konsep fisika sehingga melahirkan jawaban ilmiah yang merepresentasikan pemahaman. Pada pembelajaran sains ditemukan bahwa proses-proses metakognisi memberikan pelajaran yang penuh arti atau belajar dengan mengembangkan pemahaman (Kipnis dan Hofstein, 2007). Pengembangan pemahaman dapat terjadi karena fisika menyediakan masalah-masalah kompleks yang dapat menantang mahasiswa menerapkan dan mengembangkan sejumlah pemahaman, seperti dalam menginterpretasi, memberikan contoh, mengklasifikasi, membandingkan, menjelaskan, dan membuat kesimpulan.

Mencermati pentingnya kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep, problem solving layak dikembangkan, sehingga pada penelitian ini dikembangkan model pembelajaran Fisika Dasar berbasis problem solving yang dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep mahasiswa. Proses problem solving dalam konteks ini dilakukan melalui eksperimen dan masalah yang disajikan merupakan masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tahap-tahap eksperimen berbasis problem solving yang digunakan adalah: membuat prediksi, menjawab pertanyaan metode, mendesain peralatan, melakukan eksplorasi, melakukan pengukuran, melakukan analisis, dan membuat kesimpulan (Heller dan Heller, 1999). Karena keterbatasan alat yang digunakan dalam hal pengukuran, maka dalam kegiatan eksperimen dibantu dengan video (video based learning, VBL).

11 Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengembangan model pembelajaran Fisika Dasar berbasis

problem solving (MPFD-BPS) yang dapat meningkatkan kemampuan metakognisi

dan pemahaman konsep fisika mahasiswa?”

Permasalahan di atas dapat dirinci secara lebih operasional menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik MPFD-BPS yang dikembangkan?

2. Bagaimanakah efektivitas MPFD-BPS yang dikembangkan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan metakognisi?

3. Bagaimana profil peningkatan tiap komponen pengetahuan dan keterampilan metakognisi melalui penerapan MPFD-BPS?

4. Bagaimanakah efektivitas MPFD-BPS yang dikembangkan dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika mahasiswa?

5. Bagaimana profil peningkatan tiap aspek pemahaman konsep fisika melalui penerapan MPFD-BPS?

6. Bagaimanakah perubahan perilaku metakognisi mahasiswa melalui penerapan MPFD-BPS?

7. Bagaimanakah tanggapan dosen terhadap model pembelajaran berbasis problem solving dan pengunaannya dalam perkuliahan Fisika Dasar?

8. Bagaimanakah tanggapan mahasiswa terhadap model pembelajaran berbasis problem solving dan penggunaannya dalam perkuliahan Fisika Dasar?

12 C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan MPFD-BPS yang dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep mahasiswa. Berdasarkan tujuan umum tersebut, maka tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan MPFD-BPS yang dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep fisika mahasiswa.

2. Mengetahui efektivitas peningkatan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep, serta perubahan perilaku metakognisi mahasiswa melalui penerapan MPFD-BPS.

3. Mendapat gambaran tanggapan dosen dan mahasiswa terhadap penerapan MPFD-BPS.

4. Mengetahui kekuatan dan kelemahan MPFD-BPS yang dikembangkan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan pendidikan mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya dalam hal peranan pembelajaran berbasis problem solving dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep fisika mahasiswa yang nantinya akan meningkatkan mutu guru fisika di lapangan. Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan landasan-landasan konseptual yang mendukung serta kenyataan empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

13 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang pendidikan secara umum dan khususnya pada perkuliahan Fisika Dasar, terutama dalam hal:

a. Memperkaya khasanah pembelajaran inovatif yang ada.

b. Memberikan kerangka pikir bagi yang mengembangkan model pembelajaran. 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kualitas dan hasil perkuliahan Fisika Dasar bagi mahasiswa. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

a. Dosen mata kuliah Fisika Dasar, yaitu memberikan masukan mengenai model perkuliahan Fisika Dasar yang dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep fisika.

b. Program Studi yang menyelenggarakan perkuliahan Fisika Dasar, yaitu memberi masukan tentang model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep fisika.

c. Sebagai pertimbangan bagi institusi pendidikan untuk merancang kurikulum, pendekatan, metode, dan strategi pengelolaan perkuliahan dengan mengadopsi atau mengadaptasi MPFD-BPS.

d. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan pembanding maupun rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

14 Penjelasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah, menghindari interpretasi lain selain yang dimaksudkan dalam penelitian ini, menjelaskan ruang lingkup penelitian, dan sebagai pedoman dalam penyusunan alat pengumpulan data. Beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan adalah model pembelajaran berbasis problem solving, kemampuan metakognisi, dan pemahaman konsep.

1. Model pembelajaran berbasis problem solving dimaksudkan sebagai pola atau desain konsep, langkah-langkah, dan lingkungan pembelajaran yang disusun dengan serangkaian strategi pengajaran yang dipilih dan ditetapkan dalam pembelajaran untuk menciptakan proses belajar mengajar agar mahasiswa dengan mudah memperoleh konsep dan hubungan antar konsep melalui proses problem solving untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep. Tahap-tahap problem solving yang digunakan dalam penyelidikan adalah: prediksi (prediction); pertanyaan metode (method questions); peralatan (equipment); eksplorasi (exploration); pengukuran (measurement); analisis (analysis); dan kesimpulan (conclusion) (Heller dan Heller, 1999).

15 monitor, dan evaluasi. Pengetahuan dan keterampilan metakognisi diukur dengan tes pengetahuan dan keterampilan metakognisi berbasis konten fisika dan mengacu pada indikator masing-masing aspek tersebut.

56 BAB III

METODE PENELITIAN

A. PARADIGMA PENELITIAN

58

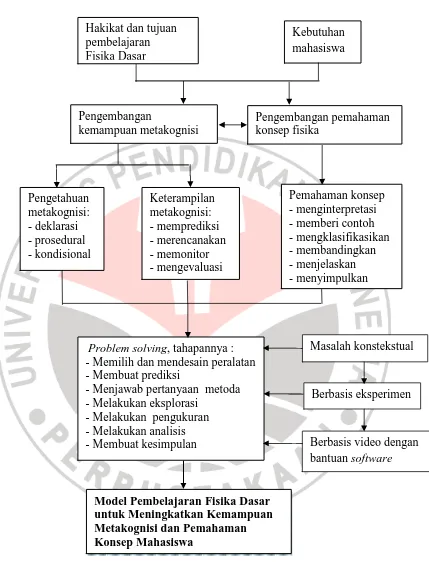

59 Gambar 3.1 memperlihatkan ada dua aspek yang diyakini menentukan tujuan dan corak perkuliahan Fisika Dasar bagi mahasiswa. Kedua aspek tersebut adalah hakikat dan tujuan perkuliahan Fisika Dasar serta kebutuhan mahasiswa. Berdasarkan kedua aspek tersebut, didapatkan bahwa tujuan perkuliahan Fisika Dasar adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep fisika. Paradigma penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pembelajaran berbasis problem solving, dimana dalam memecahkan masalah, mahasiswa melakukan eksperimen dan direkam dengan video dan analisis data dibantu dengan menggunakan software.

Paradigma ini menunjukkan bahwa MPFD-BPS digunakan untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep mahasiswa. Berdasarkan paradigma tersebut, diperlukan metode penelitian untuk mengembangkan MPFD-BPS bagi mahasiswa serta menguji efektivitas model pembelajaran tersebut dalam meningkatkan tujuan tersebut.

B. PROSEDUR DAN TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan R and D (research and

development). Penelitian ini berfokus pada pengembangan MPFD-BPS bagi

mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep fisika. Pemecahan masalah dilakukan melalui eksperimen dengan bantuan rekaman video dan dianalisis dengan bantuan software tracker.

60 Kegiatan Mahasiswa (LKM) untuk kegiatan pemecahan masalah; dan 3) Alat ukur proses pembelajaran, kemampuan metakognisi, dan pemahaman konsep.

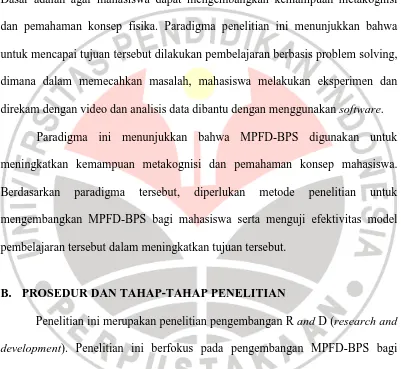

61 Gambar 3.2 Tahapan dalam Analisis Kebutuhan (Define) dan Hubungannya dengan Penyusunan Draft Model Pembelajaran (Design) yang Dilanjutkan dengan Validasi Ahli, Ujicoba Terbatas, dan Ujicoba Skala luas (Develop)

Analisis kebutuhan

Studi Literatur Studi Lapangan

Perangkat pembelajaran

- Pedoman pengelolaan pembelajaran - Perancangan silabus dan RPP berbasis

problem solving

- Perancangan LKM berbasis eksperimen dengan menggunakan video dan software - Tes kemampuan metakognisi berbasis konten

fisika

- Tes pemahaman konsep fisika - Pedoman observasi

62 Prosedur penelitian dan pengembangan MPFD-PBS adalah:

1. Tahap Pendefinisian (Define)

Tahap pendefinisian merupakan tahap awal penelitian dalam R and D, yang dilakukan untuk menganalisis kebutuhan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan pembelajaran (Thiagarajan

et al., 1974). Pengumpulan berbagai informasi ini dilakukan dengan studi

pendahuluan melalui studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur berkaitan dengan studi dokumen dan materi lainnya yang mendukung pembuatan rancangan produk. Studi literatur dilakukan untuk menganalisis kompetensi seorang guru fisika serta peran perkuliahan Fisika Dasar, kemampuan metakognisi, pemahaman konsep dan teori-teori serta temuan-temuan penelitian dasar untuk merancang draft pengembangan MPFD-PBS.

Kegiatan yang dilakukan pada studi literatur ini adalah: (1) Analisis terhadap kompetensi seorang guru fisika serta peran perkuliahan Fisika Dasar; (2) Menganalisis kemampuan metakognisi untuk menghasilkan indikator kemampuan metakognisi; (3) Menganalisis pemahaman konsep untuk menghasilkan indikator pemahaman konsep; (4) Menganalisis teori-teori dan temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan metakognisi dan pemahaman konsep.

63 laboratorium, buku dan LKM Fisika Dasar, dan media pembelajaran) serta pandangan dosen-dosen terhadap pembelajaran dan asesmen kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep. Hasil-hasil yang diperoleh dari studi lapangan ini akan memberikan gambaran tentang daya dukung perguruan tinggi dan dosen sehingga MPFD-PBS yang akan dikembangkan didukung oleh kondisi yang ada dan layak diterapkan.

2. Tahap Pendesainan (Design)

Hasil-hasil yang diperoleh pada studi literatur dan studi lapangan digunakan sebagai bahan untuk merancang produk awal (draft) berupa MPFD-PBS dan perangkat pembelajaran untuk mendukung model itu, berupa (1) Pedoman pengelolaan pembelajaran; (2) Perancangan silabus berbasis problem solving; (3) Perancangan LKM; (4) Perangkat tes, berupa: tes kemampuan metakognisi (pengetahuan dan keterampilan), tes pemahaman konsep fisika, angket perilaku metakognisi, dan pedoman observasi. Menyusun tes kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep pada topik Kinematika dan Dinamika Partikel menggunakan acuan indikator kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep yang berhasil dirumuskan sebelumnya. Draft pengembangan MPFD-PBS yang dirancang harus memperhatikan kelayakan implementasi di lapangan, seperti tersedianya fasilitas pendukung (misalnya laboratorium, buku penuntun Fisika Dasar, dan media pembelajaran berupa komputer, video, software dan lain-lain). a. Pendesainan MPFD-BPS

64 b. Pembuatan LKM

Pembuatan LKM dilakukan setelah MPFD-PBS dirumuskan. Konsep-konsep pokok yang dikembangkan pada topik Kinematika Partikel mencakup gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal, gerak jatuh bebas, dan gerak peluru. Konsep-konsep pokok yang dikembangkan pada topik Dinamika Partikel mencakup: Hukum Newton, gaya normal, gaya berat, tegangan tali, dan gaya gesekan. Langkah-langkah pembuatan LKM adalah dengan merumuskan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat tahap-tahap pemecahannya. Panduan LKM ini berisi LKM dan beberapa arahan untuk membimbing mahasiswa.

c. Penyusunan Tes

Tes yang disusun meliputi tes pengetahuan dan keterampilan metakognisi serta pemahaman konsep pada topik Kinematika dan Dinamika Partikel. Penyusunan tes ini meliputi kegiatan pembuatan kisi-kisi dan penulisan butir-butir tes.

d. Penyusunan Angket Perilaku Metakognisi

Penyusunan angket ini meliputi kegiatan pembuatan kisi-kisi dan penulisan butir-butir pernyataan perilaku metakognisi. Angket ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yang merupakan penilaian diri mahasiswa selama proses problem solving dan dibuat secara terstruktur dengan menggunakan skala Likert. 3. Tahap Pengembangan (Develop)

65 validasi ahli dan ujicoba terhadap mahasiswa. Untuk keperluan penilaian ahli disiapkan rubrik untuk menilai dan memberi masukan terhadap RPP, butir-butir tes, angket, dan LKM.

a. Validasi Ahli

Draft pengembangan MPFD-BPS yang sudah dirancang, selanjutnya divalidasi oleh tiga orang ahli (dosen). Tiga dosen yang dipilih sebagai ahli masing-masing memiliki keahlian dalam bidang konten fisika dan bidang pembelajaran. Masukan-masukan yang diberikan ahli digunakan untuk menyempurnakan draft pengembangan MPFD-BPS.

b. Ujicoba Terbatas dan Revisi Produk

Subyek dalam ujicoba terbatas adalah mahasiswa calon guru fisika pada salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara yang terdiri dari 47 orang. Metode penelitian ini adalah pra-eksperimental dengan one group pretest-posttest design (Sugiyono, 2008). Desain penelitian ini sebagai berikut :

O X O

Keterangan : O = Tes awal - tes akhir yang diberikan pada kelas eksperimen. X= Pembelajaran berbasis problem solving

66 perilaku metakognisi mahasiswa sebelum penerapan MPFD-BPS; (4) Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pengembangan MPFD-BPS dengan diamati oleh 2 orang observer. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan MPFD-BPS melalui aktivitas dosen dan mahasiswa selama dalam proses pembelajaran; (5) Peneliti mengedarkan angket untuk mengetahui peningkatan perilaku metakognisi mahasiswa setelah penerapan MPFD-BPS. Angket yang diedarkan sama dengan angket yang digunakan sebelumnya; (6) Peneliti melaksanakan tes akhir. Tes yang digunakan pada tes akhir sama dengan tes yang digunakan pada tes awal; (7) Peneliti mengedarkan angket untuk mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran yang diikuti; dan (8) Peneliti menyempurnakan MPFD-BPS berdasarkan hasil ujicoba terbatas.

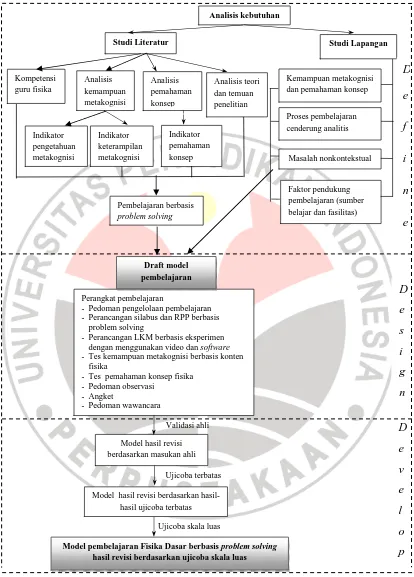

c. Ujicoba Skala Luas dan Revisi Produk

MPFD-BPS yang telah disempurnakan berdasarkan hasil ujicoba terbatas, diuji pada skala yang lebih luas atau implementasi. Populasi dalam penelitian ujicoba skala luas adalah seluruh mahasiswa calon guru fisika semester I pada salah satu LPTK di Sumatera Utara Tahun Ajaran 2010/2011. Sampel dalam penelitian ini 50 orang yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu 25 mahasiswa kelompok eksperimen dan 25 mahasiswa kelompok kontrol. Metode yang digunakan dalam penelitian ujicoba skala luas adalah kuasi-eksperimen dengan

pretest-posttest control group design. Kedua kelompok diberikan tes awal dan tes

67 Tabel 3.1 Desain Tes Awal dan Tes Akhir Kedua Kelompok

Kelompok Tes awal Perlakuan Tes akhir

Eksperimen

Ket: X1 = Pembelajaran Fisika Dasar Berbasis Problem Solving X2 = Pembelajaran Fisika Dasar secara konvensional

O = Tes kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep

68 kelompok eksperimen untuk mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran yang diikuti; (8) Peneliti melakukan analisis dan evaluasi terhadap MPFD-BPS ditinjau dari ketercapaian tujuan, yaitu peningkatan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep mahasiswa; dan (9) Peneliti menyempurnakan MPFD-BPS berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh pada ujicoba skala luas (jika ada) sehingga dihasilkan MPFD-BPS yang telah teruji.

Produk akhir dari penelitian dan pengembangan ini berupa model pembelajaran Fisika Dasar berbasis problem solving yang telah teruji yang dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep fisika mahasiswa.

4. Tahap Diseminasi (Diseminate)

Tahap diseminasi dalam penelitian ini tidak dilakukan, dan ini menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

C. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini didasarkan atas data yang diperlukan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi, tes kemampuan metakognisi, tes pemahaman konsep, angket, dan wawancara.

1. Lembar Observasi

69 2. Tes Kemampuan Metakognisi

Tes ini digunakan untuk menguji kemampuan metakognisi mahasiswa melalui perkuliahan Fisika Dasar pada topik Kinematika dan Dinamika Partikel. Kemampuan metakognisi diukur dengan menggunakan tes dalam bentuk uraian. Tes ini dikembangkan berdasarkan indikator kemampuan metakognisi menurut Simon dan Brown (dalam Desoete et al., 2001).

3. Tes Pemahaman Konsep

Tes ini dibuat untuk menguji pemahaman konsep fisika mahasiswa pada topik Kinematika dan Dinamika Partikel. Tes pemahaman konsep diukur dengan menggunakan tes dalam bentuk pilihan ganda. Tes ini dikembangkan berdasarkan indikator pemahaman konsep menurut Anderson, et al., 2001.

4. Angket

Ada dua bentuk angket digunakan dalam penelitian ini, yaitu angket untuk mengukur perilaku metakognisi mahasiswa dan angket untuk menjaring tanggapan mahasiswa terhadap penerapan MPFD-BPS. Angket perilaku metakognisi mahasiswa dibuat secara terstruktur, terdiri dari pernyataan-pernyataan dengan menggunakan skala Likert. Angket untuk menjaring tanggapan mahasiswa terhadap model pembelajaran yang diterapkan berupa: kualitas LKM dan tanggapan mahasiswa terhadap penerapan MPFD-BPS.

5. Wawancara

70 D. PROSES PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Proses pengembangan tes kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep meliputi pengujian validitas butir soal, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tes tersebut layak untuk digunakan.

1. Uji Validitas

Validitas tes digunakan untuk mengetahui ketepatan apa yang hendak diukur dari tes yang telah dibuat. Uji validitas instrumen yang digunakan adalah uji validitas isi dan uji validitas yang dihubungkan dengan kriteria. Untuk mengetahui validitas isi suatu instrumen asesmen yang akan digunakan dalam pembelajaran dilakukan validasi oleh dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang akan diases. Uji statistik korelasi point biserial digunakan untuk mengetahui validitas yang dihubungkan dengan kriteria. Hal ini dilakukan karena data skor soal (prediktor) merupakan data yang dikotomi, sedangkan data skor total tes (kriterium) merupakan data yang kontinum atau non-dikotomi. Korelasi point biserial digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel dikotomi dan variabel kontinum (Kaplan & Saccuzzo, 2005). Korelasi point

biserial dihitung dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

rpbis = koefisien korelasi point biserial,

= rerata skor dari subyek yang menjawab benar untuk butir soal yang akan dicari validitasnya,

= rerata skor total,

71 p = proporsi mahasiswa yang menjawab benar pada butir soal yang dimaksud, q = proporsi mahasiswa yang menjawab salah pada butir soal yang dimaksud.

Butir soal dikatakan valid jika skor setiap butir soal berkorelasi positif dengan skor totalnya dan hasil hitung rpbis (point biserial correlation) lebih besar

dari rtabel atau rpbis > rt(1-α) pada taraf signifikansi, α=0,05. Pada taraf signifikansi

0,05, rt(1-α) = rt(1-0,05) = rt(0,95) dapat dilihat pada daftar Pearson Product Moment

Correlation Coefficient dengan derajat kebebasan df = N-2, N = jumlah peserta

tes (Guilford dan Fruchter, 1978). 2. Reliabilitas Tes

Reliabilitas tes berkaitan dengan sejauh mana tes yang diberikan ajeg dari waktu ke waktu, artinya reliabilitas berkaitan dengan keajegan suatu tes. Suatu tes dikatakan ajeg apabila dari waktu ke waktu menghasilkan skor yang sama atau relatif sama. Tujuan reliabilitas tes untuk mengetahui konsistensi tes. Untuk menghitung reliabilitas tes yang mempunyai skor dikotomi digunakan rumus KR-20 yang dikembangkan oleh Kuder dan Richardson (Kaplan dan Saccuzzo, KR-2005) sebagai berikut:

Keterangan:

r11 = koefisien reliabilitas naskah tes n = banyaknya butir soal

pi = proporsi banyak mahasiswa yang menjawab benar butir soal ke-i qi = proporsi banyak mahasiswa yang menjawab salah butir soal ke-i st2 = varians skor total.

72

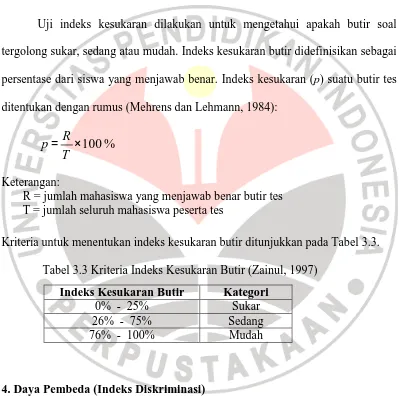

Uji indeks kesukaran dilakukan untuk mengetahui apakah butir soal tergolong sukar, sedang atau mudah. Indeks kesukaran butir didefinisikan sebagai persentase dari siswa yang menjawab benar. Indeks kesukaran (p) suatu butir tes ditentukan dengan rumus (Mehrens dan Lehmann, 1984):

%

R = jumlah mahasiswa yang menjawab benar butir tes T = jumlah seluruh mahasiswa peserta tes

Kriteria untuk menentukan indeks kesukaran butir ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kriteria Indeks Kesukaran Butir (Zainul, 1997) Indeks Kesukaran Butir Kategori

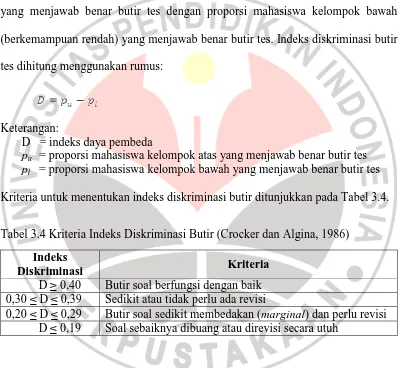

73 berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah soal tersebut memiliki daya pembeda yang baik atau jelek. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi (D). Menurut Crocker dan Algina (1986), indeks diskriminasi merupakan selisih antara proporsi siswa kelompok atas (berkemampuan tinggi) yang menjawab benar butir tes dengan proporsi mahasiswa kelompok bawah (berkemampuan rendah) yang menjawab benar butir tes. Indeks diskriminasi butir tes dihitung menggunakan rumus:

Keterangan:

D = indeks daya pembeda

pu = proporsi mahasiswa kelompok atas yang menjawab benar butir tes

pl = proporsi mahasiswa kelompok bawah yang menjawab benar butir tes Kriteria untuk menentukan indeks diskriminasi butir ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kriteria Indeks Diskriminasi Butir (Crocker dan Algina, 1986) Indeks

Diskriminasi Kriteria

D ≥ 0,40 Butir soal berfungsi dengan baik 0,30 ≤ D ≤ 0,39 Sedikit atau tidak perlu ada revisi

0,20 ≤ D ≤ 0,29 Butir soal sedikit membedakan (marginal) dan perlu revisi D ≤ 0,19 Soal sebaiknya dibuang atau direvisi secara utuh

74 E. TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan meliputi skor kemampuan metakognisi, pemahaman konsep, data observasi, wawancara, dan angket.

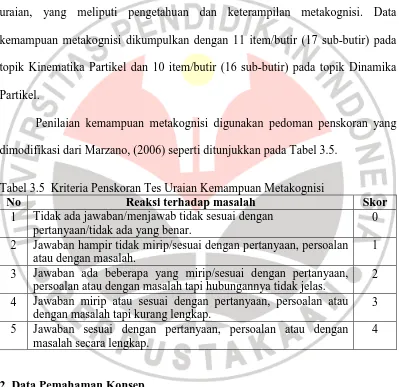

1. Data Kemampuan Metakognisi

Data kemampuan metakognisi dikumpulkan melalui tes dalam bentuk uraian, yang meliputi pengetahuan dan keterampilan metakognisi. Data kemampuan metakognisi dikumpulkan dengan 11 item/butir (17 sub-butir) pada topik Kinematika Partikel dan 10 item/butir (16 sub-butir) pada topik Dinamika Partikel.

Penilaian kemampuan metakognisi digunakan pedoman penskoran yang dimodifikasi dari Marzano, (2006) seperti ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kriteria Penskoran Tes Uraian Kemampuan Metakognisi

No Reaksi terhadap masalah Skor

1 Tidak ada jawaban/menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan/tidak ada yang benar.

0 2 Jawaban hampir tidak mirip/sesuai dengan pertanyaan, persoalan

atau dengan masalah.

1 3 Jawaban ada beberapa yang mirip/sesuai dengan pertanyaan,

persoalan atau dengan masalah tapi hubungannya tidak jelas.

2 4 Jawaban mirip atau sesuai dengan pertanyaan, persoalan atau

dengan masalah tapi kurang lengkap.

3 5 Jawaban sesuai dengan pertanyaan, persoalan atau dengan

masalah secara lengkap.

4

2. Data Pemahaman Konsep

75 3. Data Observasi

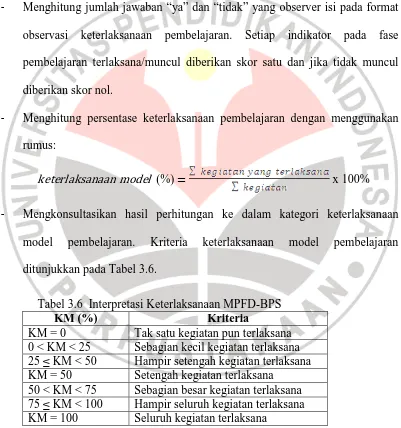

Untuk mengetahui kriteria keterlaksanaan MPFD-BPS pada setiap pertemuan, maka data hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran diolah menjadi dalam bentuk persentase. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data tersebut adalah sebagai berikut:

Menghitung jumlah jawaban “ya” dan “tidak” yang observer isi pada format observasi keterlaksanaan pembelajaran. Setiap indikator pada fase pembelajaran terlaksana/muncul diberikan skor satu dan jika tidak muncul diberikan skor nol.

Menghitung persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan rumus:

keterlaksanaan model (%) = x100%

Mengkonsultasikan hasil perhitungan ke dalam kategori keterlaksanaan model pembelajaran. Kriteria keterlaksanaan model pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Interpretasi Keterlaksanaan MPFD-BPS

KM (%) Kriteria

KM = 0 Tak satu kegiatan pun terlaksana 0 < KM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 25 ≤ KM < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana KM = 50 Setengah kegiatan terlaksana

50 < KM < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 75 ≤ KM < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana KM = 100 Seluruh kegiatan terlaksana

76 4. Data Angket

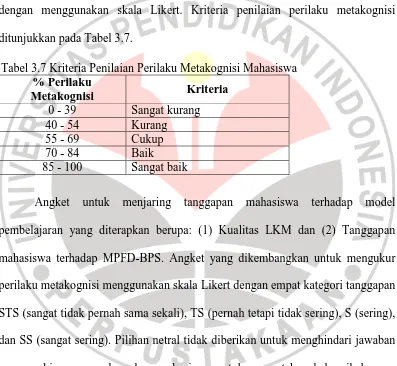

Ada dua bentuk angket digunakan dalam penelitian ini, yaitu angket untuk mengukur perilaku metakognisi mahasiswa dan angket untuk menjaring tanggapan mahasiswa terhadap model pembelajaran. Angket untuk mengukur perilaku metakognisi dibuat secara terstruktur berupa pernyataan-pernyataan dengan menggunakan skala Likert. Kriteria penilaian perilaku metakognisi ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Perilaku Metakognisi Mahasiswa % Perilaku

Metakognisi Kriteria

0 - 39 Sangat kurang 40 - 54 Kurang 55 - 69 Cukup 70 - 84 Baik 85 - 100 Sangat baik

Angket untuk menjaring tanggapan mahasiswa terhadap model pembelajaran yang diterapkan berupa: (1) Kualitas LKM dan (2) Tanggapan mahasiswa terhadap MPFD-BPS. Angket yang dikembangkan untuk mengukur perilaku metakognisi menggunakan skala Likert dengan empat kategori tanggapan STS (sangat tidak pernah sama sekali), TS (pernah tetapi tidak sering), S (sering), dan SS (sangat sering). Pilihan netral tidak diberikan untuk menghindari jawaban aman, sehingga mengharuskan mahasiswa untuk menyatakan keberpihakannya pada pernyataan yang diberikan.

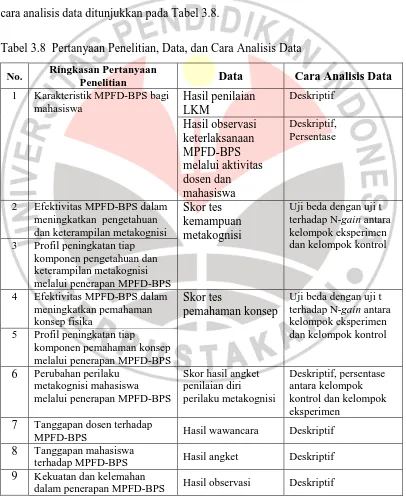

F. ANALISIS DATA

77 kelemahan dalam mengimplementasikan MPFD-BPS; dan 3) tanggapan dosen dan mahasiswa terhadap MPFD-BPS. Data kuantitatif berupa skor tes kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep mahasiswa. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif interpretatif dan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial. Ringkasan pertanyaan penelitian, data yang dihasilkan, dan cara analisis data ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Pertanyaan Penelitian, Data, dan Cara Analisis Data

No. Ringkasan Pertanyaan

Penelitian Data Cara Analisis Data

1 Karakteristik MPFD-BPS bagi

MPFD-BPS Hasil wawancara Deskriptif

8 Tanggapan mahasiswa

terhadap MPFD-BPS Hasil angket Deskriptif

9 Kekuatan dan kelemahan

78 Persentase gain yang dinormalisasi (N-gain) setiap mahasiswa pada masing-masing kelompok dihitung dengan rumus:

N-gain (%) = x 100

dimana: N-gain = N-gain yang dinormalisasi Spost = skor tes akhir

Spre = skor tes awal

Smax = skor maksimum ideal

Rumus di atas diadaptasi dari rumus yang diturunkan oleh Hake (dalam Meltzer, 2002). Kriteria peningkatan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep mahasiswa ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Kriteria Peningkatan Kemampuan Metakognisi dan Pemahaman Konsep

No. N-gain (%) Kategori

1. < 30 Rendah

2. 30 ≤ N-gain ≤ 70 Sedang

3. > 70 Tinggi

Analisis data kuantitatif pada tahap ujicoba terbatas karena tanpa menggunakan kelompok kontrol, dilakukan dengan analisis deskriptif N-gain tanpa uji beda rerata. Sedangkan analisis data kuantitatif pada tahap ujicoba skala luas dilakukan sebagai berikut: jika N-gain pada masing-masing kelompok (kontrol dan eksperimen) berdistribusi normal dan varians kedua kelompok homogen, maka uji beda N-gain dilakukan dengan menggunakan uji t, sebaliknya jika N-gain pada masing-masing kelompok berdistribusi tidak normal atau varians kedua kelompok tidak homogen, maka uji beda N-gain dilakukan dengan uji

79 Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test pada taraf signifikansi (α = 0,05). Rumusan hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0: data N-gain kemampuan metakognisi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berdistribusi normal.

HA: data N-gain kemampuan metakognisi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak berdistribusi normal.

H0: data N-gain pemahaman konsep kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berdistribusi normal.

HA: data N-gain pemahaman konsep kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak berdistribusi normal.

Dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0, kriteria penerimaan H0 dalam penelitian ini adalah jika nilai signifikasi

Uji homogenitas varians data kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan menggunakan Levene test pada taraf signifikansi (α=0,05). Rumusan hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : varians skor kemampuan metakognisi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen homogen.

HA : varians skor kemampuan metakognisi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak homogen.

80

HA : varians skor pemahaman konsep kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak homogen.

Dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0, kriteria penerimaan H0 dalam penelitian ini adalah jika nilai signifikansi > .

Uji beda data kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan menggunakan uji t. Adapun rumusan hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : µ1 = µ2 tidak ada perbedaan yang signifikan pada N-gain kemampuan metakognisi antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen.

HA : µ1≠ µ2 ada perbedaan yang signifikan pada N-gain kemampuan metakognisi antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen.

H0 : µ1 = µ2 tidak ada perbedaan yang signifikan pada N-gain pemahaman konsep antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen.

HA : µ1≠ µ2 ada perbedaan yang signifikan pada N-gain pemahaman konsep antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen.

Taraf signifikansi (α) yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 0,05. Dengan menggunakan bantuan SPSS versi 17.0, kriteria penerimaan H0 dalam penelitian

160

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diperoleh melalui kegiatan dalam langkah-langkah penelitian ini serta dengan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

161 fasilitator, mahasiswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri; 6) Pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil, terdiri dari 4-5 orang; 8) Pembelajaran berbasis video membantu mahasiswa menemukan dan memudahkan memahami konsep; dan 9) Membahas topik Kinematika dan Dinamika Partikel.

2. MPFD-BPS lebih efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan metakognisi dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan metakognisi mahasiswa pada topik Kinematika berada pada kategori sedang dengan % N-gain sebesar 64%. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan metakognisi pada topik Dinamika Partikel berada pada kategori sedang dengan % N-gain sebesar 66%.

162 keterampilan metakognisi dalam hal perencanaan dan berada pada kategori tinggi. Pada topik Dinamika Partikel % N-gain keterampilan metakognisi (prediksi, perencanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian) yang dicapai berturut-turut sebesar 70%, 72%, 60%, dan 67%. Peningkatan % N-gain tertinggi terjadi pada keterampilan dalam perencanaan dan berada pada kategori tinggi.

4. MPFD-BPS lebih efektif meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Peningkatan pemahaman konsep mahasiswa pada topik Kinematika berada pada kategori sedang dengan % N-gain sebesar 61% . Peningkatan pemahaman konsep pada topik Dinamika Partikel berada pada kategori sedang dengan % N-gain sebesar 63%.

5. Profil peningkatan tiap komponen aspek pemahaman konsep melalui penerapan MPFD-BPS, pada topik Kinematika Partikel % N-gain pemahaman konsep (menginterpretasi, mencontohkan, membandingkan, mengklasifikasikan, menjelaskan, dan menyimpulkan) yang dicapai berturut-turut sebesar 52%, 64%, 67%, 62%, 62%, dan 72%. Pada topik Dinamika Partikel % N-gain pemahaman konsep (menginterpretasi, mencontohkan, membandingkan, mengklasifikasikan, menjelaskan, dan menyimpulkan) yang dicapai berturut-turut sebesar 45%, 62%, 67%, 53%, 56%, dan 66%.

163 7. Tanggapan dosen terhadap MPFD-BPS sangat positif, yaitu MPFD-BPS dapat: 1) memperluas wawasan tentang pembelajaran berbasis problem solving yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; 2) memberikan inspirasi untuk merancang model pembelajaran yang dapat menambah wawasan mahasiswa dalam memecahkan masalah ; 3) memperoleh gambaran tentang kemampuan metakognisi mahasiswa; 4) mempermudah meningkatkan pemahaman konsep; 5) terjadinya peningkatan aktivitas belajar mahasiswa 8. Mahasiswa sangat antusias mengikuti MPFD-BPS karena: 1) Mendapatkan

ilmu baru termasuk melatih keterampilan dan pengetahuan metakognisi; 2) Mengembangkan pemahaman konsep; 3) Model pembelajarannya menyenangkan; 4) Menemukan keterkaitan fisika dengan kehidupan sehari-hari; 5) Menggunakan multimedia berupa video dalam perkuliahan Fisika Dasar; 6) Meningkatkan motivasi belajar; dan 7) Berkolaborasi dengan teman. 9. Kekuatan MPFD-BPS: 1) Mampu menghadirkan perkuliahan Fisika Dasar

164 teman. Tantangan utama jika menerapkan MPFD-BPS dalam hal perencanaan pembelajaran dan ketersediaan fasilitas komputer. Tantangan pada tahap perencanaan perkuliahan Fisika Dasar dengan MPFD-BPS dalam hal pengembangan video dan software serta LKM. Dari sisi pelaksanaan, MPFD-BPS memerlukan sejumlah unit komputer personal dengan spesifikasi yang memadai.

B. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 1. Implikasi

Temuan-temuan di dalam penelitian ini dapat memberikan implikasi sebagai berikut:

a. Untuk dosen matakuliah Fisika Dasar, dapat memanfaatkan temuan dalam penelitian ini berupa model pembelajaran Fisika berbasis problem solving yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep mahasiswa. Dosen matakuliah Fisika Dasar dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium komputer yang tersedia untuk menunjang perkuliahan Fisika Dasar yang menggunakan video. Penggunaan fasilitas ini sangat dimungkinkan, karena umumnya saat ini setiap jurusan telah memiliki laboratorium komputer sendiri.

b. Untuk institusi, sebagai bahan pertimbangan untuk merancang kurikulum, pendekatan, metode, dan strategi dengan mengadopsi dan mengadaptasi MPFD-BPS.

c. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas penerapannya pada

165 mahasiswa. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menerapkan MPFD-BPS pada matakuliah lain yang memiliki karakteristik mirip dengan matakuliah Fisika Dasar, misalnya matakuliah Mekanika. Kemampuan yang dikembangkan melalui penerapan MPFD-BPS adalah kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengetahui apakah MPFD-BPS ini dapat digunakan untuk melatihkan kemampuan yang lain, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif atau keterampilan generik.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil-hasil yang dicapai pada penelitian ini, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Model pembelajaran MPFD-BPS dapat dijadikan sebagai model percontohan bagi dosen dalam mengembangkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep untuk mata kuliah lain.

b. Guru/Dosen dapat memanfaatkan MPFD-BPS bagi siswa/mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep.

166 DAFTAR PUSTAKA

Adair, John. (2007). Decision Making & Problem Solving Strategies. London: Kogan Page.

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (eds). (2001). A Taxonomy for Learning

Teaching and Assessing. A Revision of Bloom’s Taxonomy of education

Objectives. New York: Addisin Wesley.

Anderson, D. dan Nashon, S. (2006). “Predators of Knowledge Construction: Interpreting Students’ Metacognition in an Amusement Park Physics Program”. Wiley InterScience. Tersedia: http//www.interscience.wiley.co. Arends, R. L. (1997). Classroom Instruction and Management. New York:

McGraw-Hill Book Co.

. (2004). Learning to Teach. 5th Ed. Boston: McGraw Hill

. (2008a). Learning to Teach. Buku I. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

. (2008b). Learning to Teach. Buku II. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Baser, M. (2006). Effect of Conceptual Change Oriented Instruction on Students’

Understanding of Heat and Temperature Concepts. Journal Maltese Education Research. Vol:4 No.1 2006 64-79. Tersedia:

www.educ.um.edu.mt/jmer.

Borg, W. R. & Gall, M. D. (1989). Educational Research. 4st Edition. New York: Longman, Inc.

Campbell, J. (2007). “Using Metacogs to Collaborate with Students to Improve Teaching and Learning in Physics”. Tersedia http://www.ccfi.educ.ubc.ca/publication/insight/v11n02/articles/campbell. html

Cartwright, C. A. & Cartwright, G. P. (1984). Developing Observation Skills. 2nd Ed. McGraw-Hill Book Company.

Costa, A.L. (ed). (1985). Developing Minds, A Resource Book for Teaching

167 Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test

Theory, New York: CBS College Publishing.

Dahar, R.W. (1996) Teori-teori belajar. Jakarta: Erlangga.

Desoete, A., (2007). “Evaluating and improving the mathematics teaching-learning process through metacognitiaon”. Electronic Journal of Research

in Educational Psychology. 5, (13), 705-730.

Desoete, A., Roeyers, H., dan Buysse, A. (2001). “Metacognition and Mathematical Problem Solving in Grade 3”. Journal of Learning

Disabilities. 34, (5), 435-449.

Dori, Y. I & Belcher, J. (2005). “How does technology-enabled active learning affect undergraduate students’ understanding of electromagnetism concepts”. The journal of learning science. 14, (2). 243-279. Tersedia: http://web.mit.edu/.[26 September 2007].

Escalada, L., & Zollman, D. A., (1997). “An Investigation on the Effects of Using Interactive Digital Video in a Physics Classroom on Student Learning and Attitudes”. Journal of research in science teaching. 34, (5). 467–489. Gaigher, E., Rogan J. M. and Braun, M. W. H. (2007). “Exploring the

Development of Conceptual Understanding through Structured Problem-solving in Physics”. International Journal of Science Education. 29, (9),

1089–1110.

Garritz, A. (2010). Pedagogical Content Knowledge and the Affective domain of Scholarship of Teaching and Learning. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning. Vol. 4, No. 2 (July 2010). ISSN 1931-4744. Tersedia: http://www.georgiasouthern.edu/ijsotl.

Giancoli, D. C. (2001). Physics: Principles with Applications, Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall International.

Gok, T. (2010). “The general Assessment of Problem Solving Processes and Metacognition in Physics Education”. Eurasian Journal Physics Chemical

Education. 2,(2).110-122.

Grinnel, Jr., R. M. (1988). Social Work Research and Evaluation. Illionis: F.E. Peacock Pub. Inc.

Guilford, J. P. and Fruchter, B. (1978). Fundamental Statistic in Psychology and

Education. Singapure: McGraw-Hill.

168 Corwin Press, INC. A Sage Publications Company Thousand Oaks, California.

Heller, K., & Heller, P. (1999). Problem-Solving Labs. Introductory Physics I Mechanics. Cooperative Group problem-solving in physics.

Henderson, C., & Kuo, V. (2001). Instructors’ Ideas about Problem Solving –

Setting Goals. Proceedings of the Physics Education Research

Conference, Rochester, NY.

Hestenes, D. & Wells, M. (1997). Mechanics Baseline Test.

Hollingworth, R. & McLoughlin. (2002). The Development of Metacognitive Skilss among Firts Year Science Student. Tersedia

http://fyhe.Qut.Edu.au./FYHE-Previous/Papers/HollingworthPaper.doc.

Israel, S. E., Block, C. C., Bauserman, K. L., Kinnucan-Welsch (Ed). (2005).

Metacognition in Literacy Learning. Theory, Assessment, Instruction, and

Professional Development. Laurence Erlbaum Associates, Publisher. Mahwah, New Jersey. London.

Joice, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2008). Models of Teaching. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Jennifer L. (2006). Physics Problem Solving. University of Minnesota.

Kaplan & Saccuzzo. (2005). Psychological Testing. USA: Thomson Wadsworth. Kipnis, M. dan Hofstein, A. (2007). “The Inquiry Laboratory as a Source for

Development of Metacognitive Skills”. International Journal of Science

and Mathematics Education.

Kuo, V. (2004). An explanatory model of physics faculty conception about the problem solving process. University of Minnesota: Ph. D. Thesis.

Kuhn, D. & Dean, D. Jr. (2004). Metacognitive: A Bridge between Cognitive Psycology and Educational Practice. Theory Into Practice. Volume 43. No. 4.

Lorenzo, M. (2005). The Development, Implementation, and Evaluation of a Problem Solving Heuristic. International Journal of Science and

Mathematics Education, 3: 33–58.

169 Malone, L. K. (2006a). A comparative Study of the Cognitive and Metacognitive between Modeling and Non-Modeling High School Physics Students.

Thesis.

Malone, L. K. (2006b). “The convergence of knowledge organization, problem-solving behavior, and metacognition research with the Modeling Method of physics instruction” – Part I. Journal Physics Teacher Education. Online, 4(1).

_____. (2007). “The convergence of knowledge organization, problem-solving behavior, and metacognition research with the Modeling Method of physics instruction” – Part II. Journal Physics Teacher Education.

www.phy.ilstu.edu/jpteo. 4, (2).

Marzano, R. J. (2006). Classroom Assessment & Grading that Work. Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria, Virginia USA. Marzano, R. J., Brandt, R. S Hughes, C. S., Jones, B. F., Presseisen, B. Z.,

Rankin, S. C., Suhor (1998). Dimensions of Thinking: Framework for

Curriculum and Instruction. CUSO: ASCD.

Matlin, M. E. (2009). Cognitive Psychology. Seventh Edition. International Student Version. Jhon Wiley & Sons, Inc.

_______ (2003). Cognition. Fifth Edition. Jhon Wiley & Sons, Inc.

McGregor, D. (2007). Developing Thinking Developing Learning : A Guide to Thinking Skills in Education Berkshire: Open University Press, Mc Graw-Hill.

Mehrens & Lehmann. (1984). Measurement and Evaluation in Education and

Psychology. New York: New York: CBS College Publishing.

Meltzer, D. E. (2002). “The Relationshif between Mathematics Preparation and Conceptual Learning Gain in Physics: A Possible Hidden Variable in Diagnostic Pretest Score”. Am.J.Phys.70,(2),1259-1267.[Online].

Tersedia: w.physic.lastate.edu/per/does/addendum_on_normalizedgain. [10 Februari 2008].

National Research Council (2000). Inquiry and the National Science Education

Standards: A Guide for Teaching and Learning. [Online]. Tersedia:

http://books.nap.edu/html/inquiry_addendum/notice.html. [9 Oktober

2001].

170 Ornek, F., Robinson, W. R., & Haugan, M. P. (2008). What Makes Physics Difficult? International Journal of Environmental & Science Education. 2008. 3(1).

Panaoura, A. & Philippou, G. (2004) The Measurement of Young Pupils’

Metacognitive Ability in Mathematics: The Case of Self-Representation and Self-Evaluation. In Journal CERME 4 [Online] Provided:

http://Cerme4.crm.es/papers%20 definities /2/ panaoura.philippou.pdf

Panaoura, A. & Panaoura, G. (2006) Cognitive and Metacognitive Performance

on Mathematics. [Online]. Provided : http:/self.uws.edu.au/conferences/ 2004 panaoura. philippou

Perfect, T. J. & Schwartz, B. L. (2002). Applied Metacognition. Cambridge University Press.

Phang, F. A. (2006). The Patterns of Physics Problem-Solving From the

Perspective of Metacognition. Master dissertation, University of

Cambridge. Retrieved:

http://people.pwf.cam.ac.ok./kst/24/ResearchStudents/Abdullah2006meta-cognition.pdf

Pretz, J.E., Naples, A., & Sternberg, R.J. (2003). Recognizing, Defining, and Representing Problems dalam Davidson & Sternberg (Eds). The

Psychology of Problem Solving. Cambridge: Cambridge University Press.

Priyatno, D. (2009). Lima jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Penerbit Andi Yogyakarta Newtonian Physics. International Journal of Academic Research in

Business and Social Sciences October 2011, Vol. 1, No. 3 ISSN:

2222-6990

171 Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive Theories. Educational Psychology, Departement of Educational Psychology Papers and Publications.http://www.springerlink.com/content/1040-726X.

Selçuk, G. S., Çalı kan, S., dan Erol, M. (2008). “The Effects of Problem solving Instruction on Physics Achievement, Problem Solving Performance and Strategy Use”. Lat. Am. J. Phys. Educ. 2, (3). 151-166.

http://www.journal.lapen.org.mx

Slavin, R. E. (2000). Educational Psychology: Thoery and Practice. Sixth Edition. Boston: Allyn and Bacon Publisher.

Slavin, R. E. (1994). Educational Psychology: Theories and Practies. Fourth Edition. Massachusetts: Allyn and Bacon Publisher.

Solaz-Portolés, J. J. & Sanjosé, V. (2007). Representation in Problem Solving in

Science: Direction for Practice. Asia Pasific Forum Science Learning and

Teaching. Volume 8, Issue 2, Article 4, p.1.

Solaz-Portolés, J.J. & Sanjosé, V. (2007). “Cognitive variables in science problem solving: A review of research”. Journal Physics Teacher Education.

www.phy.ilstu.edu/jpteo. 4, (2).

Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

______ , (2006). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N.S. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sukmadinata, N. S. (2004). Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Supranata, S. (2006) Analitis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tan, O. S. (2004). Enhanching Thinking Problem Based Learning Approached. Singapura: Thomson.

Teese, R. (2007). Video Analysis - A Multimedia Tool for Homework and Class

172 Thiagarajan, S., Semmel, D. S. & Semmel, M. (1974). Instructional Development

for Training Teachers of Exceptional Children. Source Book.

Bloominton: Center for Innovation on Teaching the Handicapped.

Thomas, G., Anderson, D. and Nashon, S. (2008).

“

Development of an Instrument Designed to Investigate Elements of Science Students’ Metacognition, Self-Efficacy and Learning Processes: The SEMLI-S”. InternationalJournal of Science Education. 30, (13), (17). 1701–1724.

Ronald K. Thornton, R. K. & Sokoloff, D. R. (1998). “Assessing student learning of Newton’s laws: The Force and Motion Conceptual Evaluation and the Evaluation of Active Learning Laboratory and Lecture Curricula”. Am. J.

Phys. 66, (4). 338-352.

Tipler, P. A. (1991). Fisika untuk Sains dan Teknik. Jilid 1. PT. Gelora Aksara Pratama. Penerbit Erlangga.

Wagner A., Altherr, S., Eckert, B., and Jodl, H. J. (2006). Multimedia in physics education: a video for the quantitative analysis of the centrifugal force and the Coriolis force. Eur. J. Phys. 27 (2006) L27–L30.

Weinert, F. E. and Kluwe, R. H. (1987). Metacognition, Motivation, and

Understanding. The Psycholigy of education and Instruction. Lawrence

Erlbaum Associates, Publishers Hillsdale, New Jersey. London.

Weisberg, R.W. (2006). Creativity: Understanding Innovation in Problem

Solving, Science, Invention, and the Arts. New Jersey: John Wiley & Sons,

Inc.

Wenning, C. J. and Wenning, R. E. (2006). “A generic model for inquiry-oriented lab in postsecondary introductory physics”. Journal of Physics Teacher

Education Online. 3(3). 24-33. Available at: http://www.phy.ilstu. edu/jpteo

Winn, W. and Snyder, D. (1998). Metacognition. Graduate Student, SDSU Depart-ment of Educational Technology

Yürük, N. (2007). “A Case Study of one Student’s Metaconteptual Process and the Changes in Her Alternative Conceptions of Force and Motion”.

Eurasia Journal, Sciences & Technology Education. 3, (4). 305-325.

Zainul, A. (2008). Asesmen Sumatif dan Formatif. Makalah. PPs UPI. Bandung: tidak diterbitkan.

Zollman, D. A. (2001). Modeling Real World Events and Video Data Collection.