SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2015

KEPATUHAN KONSUMSI SUPLEMEN BESI DAN

PENGARUHNYA TERHADAP KEJADIAN ANEMIA PADA

IBU HAMIL DI KOTA TANGERANG

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul Kepatuhan Konsumsi Suplemen Besi dan Pengaruhnya terhadap Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Kota Tangerang adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2015

Yuni Pradilla Fitri

RINGKASAN

YUNI PRADILLA FITRI. Kepatuhan Konsumsi Suplemen Besi dan Pengaruhnya terhadap Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Kota Tangerang. Dibimbing oleh DODIK BRIAWAN dan IKEU TANZIHA.

Anemia pada ibu hamil masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena defisiensi zat besi, yang banyak ditemukan di negara berkembang. Rekomendasi WHO untuk mengurangi risiko berat bayi lahir rendah (BBLR), anemia pada ibu hamil dan defisiensi besi adalah dengan suplementasi besi-folat harian sebagai bagian dari pelayanan antenatal care (ANC). Di Indonesia, dosis yang diberikan adalah sebesar 60 mg besi elemental dan 0.4 mg asam folat per hari atau 1 butir tablet tambah darah (TTD). Selama ini pemerintah menilai keberhasilan program suplementasi dengan indikator cakupan distribusi suplemen besi. Padahal, cakupan suplementasi belum tentu menggambarkan keberhasilan program bila dilihat dari masih tingginya angka anemia saat ini. Selain ketersediaan tablet besi dan akses terhadap pelayanan, terdapat dua hal lainnya yang dapat mempengaruhi keefektifan program suplementasi besi yaitu dari sisi penyedia layanan, yang mencakup kualitas konseling tentang suplemen besi, serta dari sisi ibu hamil yaitu kemauan ibu untuk mengonsumsi suplemen besi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan khusus penelitian ini adalah 1) Menganalisis kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi, 2) Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi, 3) Menganalisis asupan zat besi selain suplemen, 4) Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap asupan zat besi selain suplemen, 5) Menganalisis prevalensi anemia pada ibu hamil, 6) Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kejadian anemia pada ibu hamil, dan 7) Menganalisis karakteristik petugas kesehatan, pengetahuan dan praktik petugas kesehatan dalam suplementasi besi pada ibu hamil.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai Juni 2015 di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Subyek penelitian ini terdiri atas 91 ibu hamil yang dipilih secara acak dari daftar ibu hamil di wilayah Puskesmas Batuceper dan 64 orang petugas kesehatan yang mewakili 32 puskesmas di wilayah Kota Tangerang. Kriteria inklusi yang ditetapkan untuk ibu hamil adalah pernah mendapatkan pelayanan ANC termasuk suplemen besi dari petugas kesehatan. Data dikumpulkan dengan wawancara menggunakan kuesioner dan pengukuran status anemia ibu hamil dilakukan oleh petugas laboratorium menggunakan metode cyanmethemoglobin. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis univariat, bivariat menggunakan uji Chi Square dan multivariat menggunakan Regresi Logistik.

Hampir seluruh subyek ibu hamil (98.9%) mengonsumsi suplemen besi, namun hanya 27.5% ibu hamil yang patuh mengonsumsi suplemen besi tersebut. Variabel yang memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi adalah usia kehamilan (p=0.010), frekuensi ANC (p=0.030), dan kualitas konseling mengenai anemia dan suplementasi besi (p=0.000). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor yang paling

berpengaruh terhadap kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi adalah kualitas konseling mengenai anemia dan suplementasi besi (OR=7.412; 95%CI: 2.639-20.818).

Rata-rata zat besi harian yang dikonsumsi oleh subyek dalam penelitian ini adalah 9.9 mg. Angka ini jauh dari angka kecukupan besi bagi ibu hamil. Rata-rata tingkat kecukupan zat besi subyek adalah sebesar 29.1%. Hampir semua subyek (97.8%) memiliki tingkat kecukupan zat besi yang berada dalam kategori defisit. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan asupan zat besi selain suplemen (p=0.017).

Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menunjukkan bahwa 42.9% subyek ibu hamil mengalami anemia (kadar Hb <11 g/dl). Hal ini menunjukkan bahwa anemia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat tingkat berat. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian anemia pada ibu hamil adalah kepatuhan ibu dalam mengonsumsi suplemen besi (OR = 4.250, 95% CI: 1.425-12.671), yang berarti bahwa ibu hamil yang tidak patuh dalam mengonsumsi suplemen besi memiliki risiko anemia 4.250 kali dibandingkan ibu hamil yang patuh dalam mengonsumsi suplemen besi. Hal ini menunjukkan masih pentingnya suplementasi besi untuk mencukupi kebutuhan zat besi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada ibu hamil.

Sebagian besar subyek petugas kesehatan (57.8%) memiliki pengetahuan mengenai anemia dan suplementasi besi dalam kategori baik. Sementara itu, sebagian besar subyek ibu hamil (78.0%) memiliki pengetahuan mengenai anemia dan suplementasi besi dalam kategori kurang. Lama penyampaian nasihat kepada ibu hamil dalam setiap kali kunjungan ANC sebagian besar berkisar antara 5 sampai 10 menit. Jenis nasihat yang masih kurang didapatkan oleh ibu hamil antara lain mengenai anemia (pengertian, penyebab, gejala) serta efek samping yang mungkin dirasakan setelah mengonsumsi besi dan cara mengatasinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pelaksanaan surveilans anemia pada ibu hamil secara berkelanjutan untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan masalah anemia pada ibu hamil. Peningkatan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi dapat dilakukan dengan melakukan konseling rutin mengenai anemia dan suplementasi besi setiap ANC. Untuk mendukung hal tersebut, perlu diteliti lebih lanjut mengenai praktik pelaksanaan paket ANC yang selama ini dilakukan oleh petugas kesehatan sehingga program penanggulangan anemia dapat lebih terpantau dan terintegrasi dengan program pelayanan kehamilan yang saat ini berjalan.

SUMMARY

YUNI PRADILLA FITRI. Iron Supplementation Compliance and Its Influences

on Anemia Prevalence among Pregnant Women in Tangerang. Supervised by

DODIK BRIAWAN and IKEU TANZIHA.

Anemia in pregnancy is remains a public health problem in Indonesia. Anemia caused by multifactors, one of the common factors is iron deficiency, especially in developing countries. Daily oral iron and folic acid (IFA) supplementation is recommended by WHO as part of the antenatal care (ANC) to reduce the risk of low birth weight, maternal anemia and iron deficiency. In Indonesia, standard supplementation dose of 60 mg elemental iron and 0.4 mg folic acid per day was suggested by Ministry of Health. The quality of supplementation program now determined by proportion of supplements distributed to pregnant women. In other side, the scope of distribution cannot reflect the effectiveness of the program if it compare with the high of anemia prevalence. Adequate information from health provider and mother adherence to IFA are required for an effective supplementation program.

This study was aimed to analyze the iron supplementation compliance and its influences on anemia prevalence among pregnant women in Tangerang. The specific objectives of this study were: 1) to analyze the iron supplementation compliance of pregnant women, 2) to analyze factors influence the compliance of iron supplementation, 3) to analyze daily iron consumption from foods of pregnant women, 4) to analyze factors influence the consumption of daily iron from foods, 5) to analyze anemia prevalence among pregnant women, 6) to analyze factors influence the prevalence of anemia among pregnant women, and 7) to analyze health worker’s practices on iron supplementation program.

The cross sectional study was conducted between February to June 2015 in Tangerang, Banten. Samples of the study were 91 pregnant women which randomly selected from the data register of Batuceper primary health center and 64 health workers from 32 primary health centers in Tangerang. Inclusion criterias for mothers was received ANC services, including iron supplementation from health provider. Data was collected by interview using structured questionnaire. Hemoglobin concentration was determined using cyanmethemoglobin method following standard procedures. Data was analyzed with univariate analysis, bivariate analysis (Chi Square test) and multivariate analysis (Logistic Regression).

Almost all of the pregnant women were consumed the iron supplements, but only 27.5% complied to the supplementation. Duration of pregnancy (p=0.010), frequency of ANC (p=0.030) and health worker’s practices on iron supplementation (p=0.000) were significantly correlated with women’s compliance of consuming the supplements. The most influential factor of women compliance is health worker’s practices on supplementation (OR = 7.412; 95%CI: 2.639-20.818).

The average iron intake (exclude the supplements) was only 9.9 mg per day (29.1% RDA). Almost all of the women (97.8%) have a deficit intake of daily

iron. There is a correlation between family support and mother’s iron intake (p=0.017).

The prevalence of anemia among of pregnant women (Hb concentration <11 g/dl) was 42.9%. This number indicated that anemia is still a severe public health problem in this area. The logistic regression analysis showed that women’s compliance of iron supplementation was the most influential factor of anemia (OR = 4.250, 95%CI: 1.425-12.671).

More than a half health workers (57.8%) were have a good knowledge of anemia and iron supplementation. On the contrary, majority of the pregnant women were have a poor knowledge (78.0%). Most of the health workers give a counselling regarding anemia and iron supplementation for 5 to 10 minutes to each pregnant women in every ANC. Lack of information on anemia, side effects of iron supplement and how to reduce the negative effects are still reported by pregnant women. This study implies the importance of enhancing the quality of ANC counselling to improve acceptance of iron supplements and prevent anemia among pregnant women.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Gizi Masyarakat

KEPATUHAN KONSUMSI SUPLEMEN BESI DAN

PENGARUHNYA TERHADAP KEJADIAN ANEMIA

PADA IBU HAMIL DI KOTA TANGERANG

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

Judul Tesis : Kepatuhan Konsumsi Suplemen Besi dan Pengaruhnya terhadap Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Kota Tangerang

Nama : Yuni Pradilla Fitri

NIM : I151130421

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Dodik Briawan, MCN Ketua

Prof Dr Ir Ikeu Tanziha, MS Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Gizi Masyarakat

Prof Dr Ir Dodik Briawan, MCN

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Berkenaan dengan tersusunnya tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr Ir Dodik Briawan, MCN selaku ketua komisi pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Gizi Masyarakat.

2. Prof Dr Ir Ikeu Tanziha, MS selaku anggota komisi pembimbing. 3. Prof Dr Ir Siti Madanijah, MS selaku dosen penguji

4. Pustanserdik BPPSDM Kemenkes RI dan Pemerintah Kota Tangerang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan sebagai peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Kementerian Kesehatan RI tahun 2013.

5. Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Puskesmas Batuceper yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.

6. Orang tua, Y. Sumiati, E. Rusyati, Drs. Lili Subli MZ, MM serta saudara yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.

7. Suami, Hellaz Akbar Ruli, STP dan buah hati kami, Izz Harits Robbani yang selalu mendampingi, memberikan doa dan dukungan selama penyelesaian penelitian ini.

8. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Gizi Masyarakat IPB angkatan 2013 atas doa, dukungan, dan semangatnya.

9. Pihak-pihak lain yang telah banyak memberi dorongan dan masukan dalam penulisan tesis ini.

Diharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

.

Bogor, Desember 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR LAMPIRAN iii

1 PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Perumusan Masalah 3 Tujuan 3 Manfaat Penelitian 4 Hipotesis 4 2 TINJAUAN PUSTAKA 4

Anemia pada Ibu Hamil 4

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anemia pada Ibu Hamil 7

Asupan Besi yang Dianjurkan untuk Ibu Hamil 9

Program Suplementasi Besi bagi Ibu Hamil 10

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Ibu Hamil dalam

Mengonsumsi Suplemen Besi 13

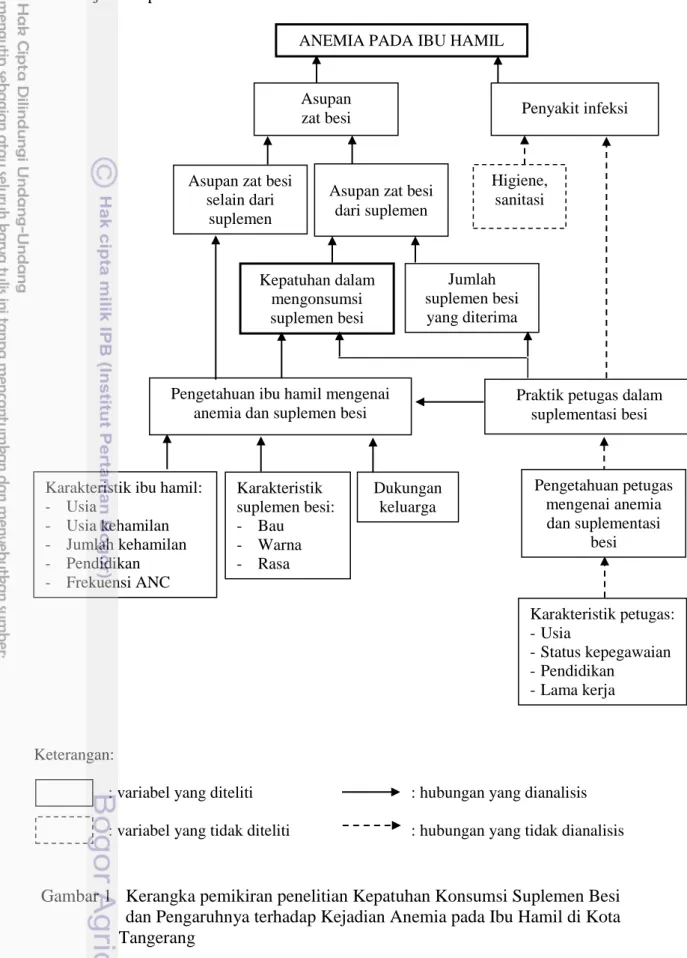

3 KERANGKA PEMIKIRAN 18

4 METODE 21

Desain, Tempat dan Waktu Penelitian 21

Jumlah dan Teknik Penarikan Subyek 21

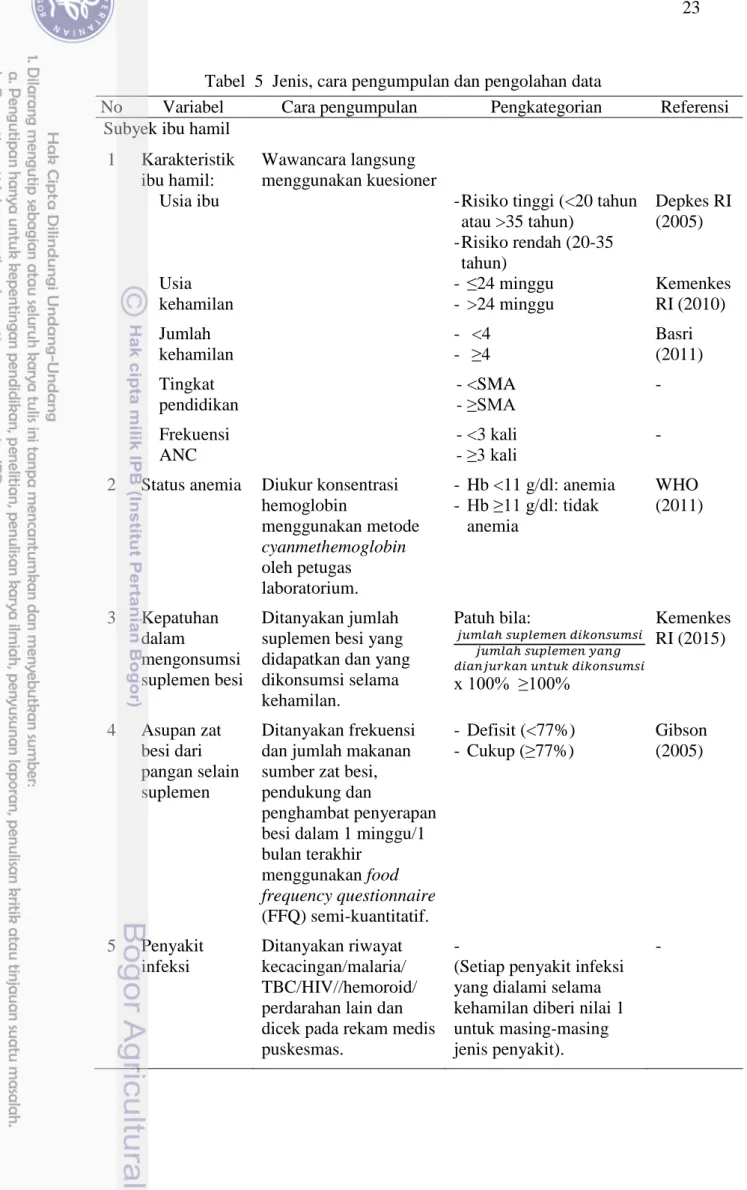

Jenis dan Cara Pengumpulan Data 22

Pengolahan dan Analisis Data 22

Definisi Operasional 28

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 30

Gambaran Umum Kota Tangerang 30

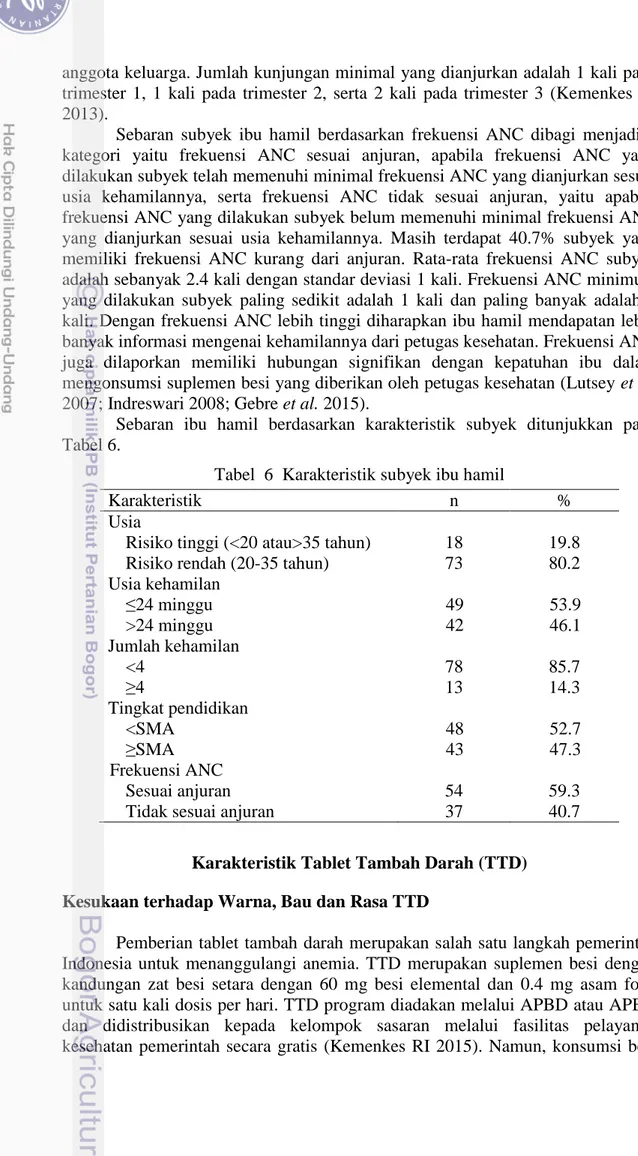

Karakteristik Ibu Hamil 31

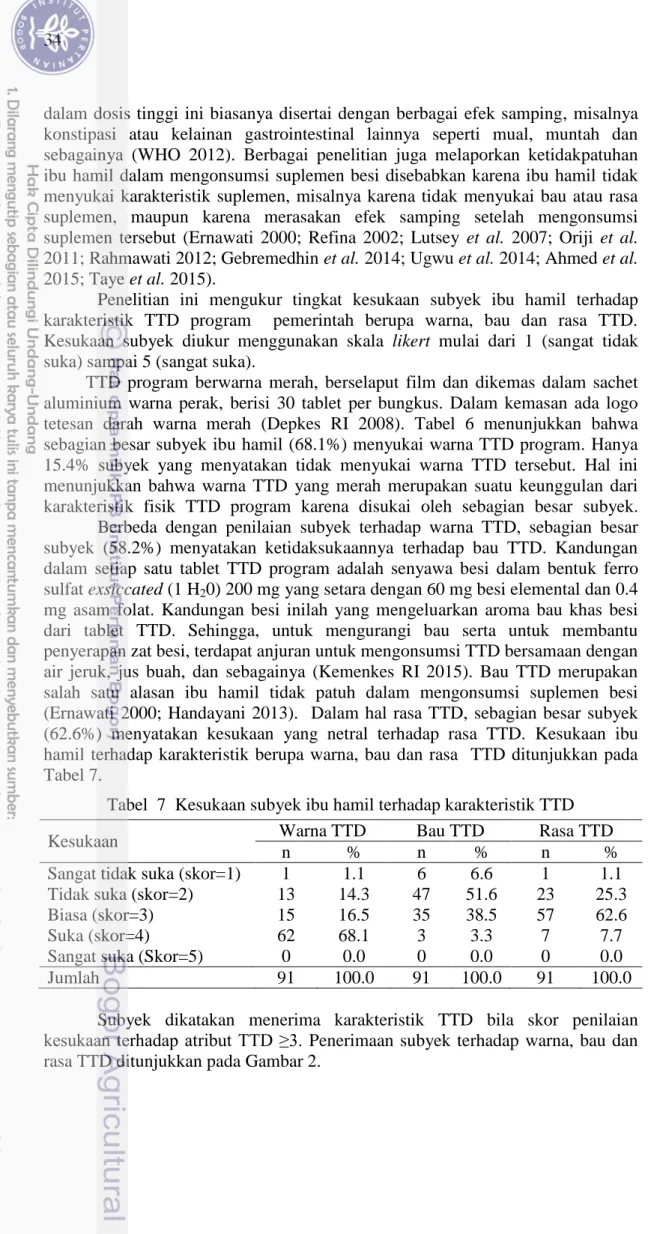

Karakteristik Tablet Tambah Darah (TTD) 33

Pengetahuan mengenai Anemia dan Suplementasi Besi 36

Dukungan Keluarga 40

Kualitas Konseling mengenai Anemia dan Suplementasi Besi 41 Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengonsumsi Suplemen Besi 45

Asupan Zat Besi dari Pangan selain Suplemen 46

Penyakit Infeksi 50

Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil 50

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Ibu Hamil dalam

Mengonsumsi Suplemen Besi 51

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Asupan Zat Besi selain Suplemen 57 Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kejadian Anemia Ibu Hamil 58 Kinerja Petugas Kesehatan dalam Program Suplementasi Besi Ibu Hamil 59

6 SIMPULAN 69

7 SARAN 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konsentrasi hemoglobin untuk mendiagnosa anemia pada ibu

hamil 5

Tabel 2 Nilai cut-off signifikansi masalah kesehatan untuk anemia 5

Tabel 3 Kebutuhan besi selama kehamilan 10

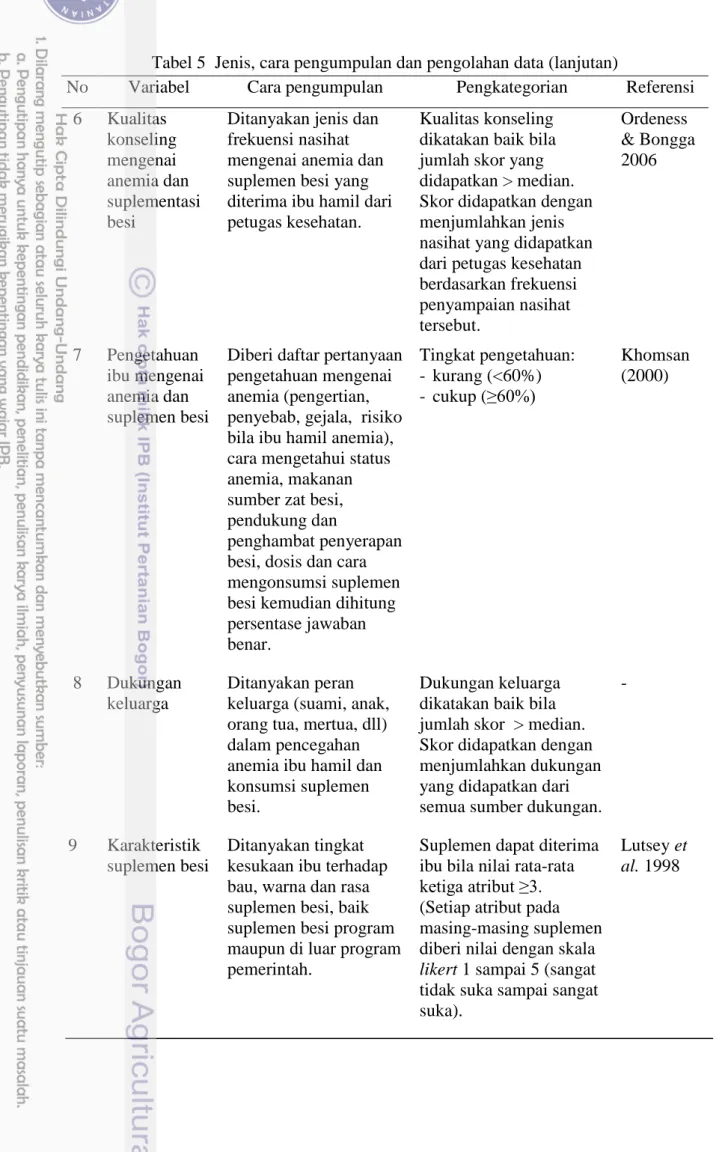

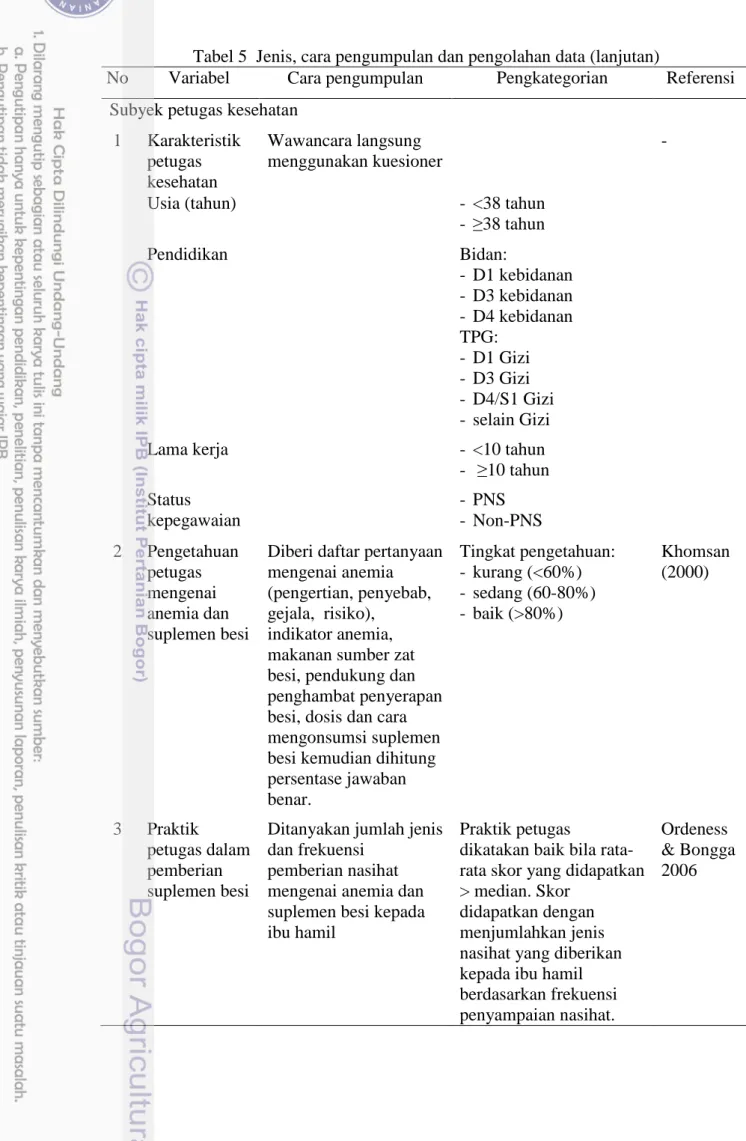

Tabel 4 Anjuran suplementasi besi dan asam folat bagi ibu hamil 10 Tabel 5 Jenis, cara pengumpulan dan pengolahan data 23

Tabel 6 Karakteristik subyek ibu hamil 33

Tabel 7 Kesukaan subyek ibu hamil terhadap karakteristik TTD 34 Tabel 8 Efek samping yang dirasakan setelah mengonsumsi TTD 36 Tabel 9 Manfaat yang dirasakan setelah mengonsumsi TTD 36 Tabel 10 Jawaban subyek atas pertanyaan pengetahuan mengenai

anemia dan suplementasi besi 37

Tabel 11 Dukungan keluarga dalam mengonsumsi suplemen besi 41 Tabel 12 Konseling mengenai anemia dan suplementasi besi 42 Tabel 13 Isi nasihat mengenai anemia dan suplemen besi dari petugas

kesehatan menurut subyek ibu hamil 43

Tabel 14 Sebaran subyek berdasarkan frekuensi petugas kesehatan menyampaikan nasihat mengenai anemia dan suplemen besi 44 Tabel 15 Sebaran subyek berdasarkan jenis suplemen besi yang

dikonsumsi selama kehamilan 45

Tabel 16 Kepatuhan subyek dalam mengonsumsi suplemen besi 46 Tabel 17 Jenis dan frekuensi konsumsi pangan harian subyek ibu hamil 48 Tabel 18 Sebaran ibu hamil berdasarkan status anemia 51 Tabel 19 Hubungan berbagai variabel dan kepatuhan ibu hamil dalam

mengonsumsi suplemen besi 53

Tabel 20 Hubungan berbagai variabel dan asupan zat besi selain

suplemen 57

Tabel 21 Hubungan berbagai variabel dan kejadian anemia pada ibu

hamil 58

Tabel 22 Karakteristik petugas kesehatan berdasarkan profesi 60 Tabel 23 Jawaban petugas kesehatan atas pertanyaan pengetahuan

mengenai anemia dan suplementasi besi 62

Tabel 24 Sebaran tingkat pengetahuan subyek petugas kesehatan mengenai anemia dan suplementasi besi berdasarkan profesi 64 Tabel 25 Praktik petugas kesehatan dalam suplementasi besi 65 Tabel 26 Praktik petugas kesehatan dalam mengetahui kepatuhan ibu

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran penelitian 20

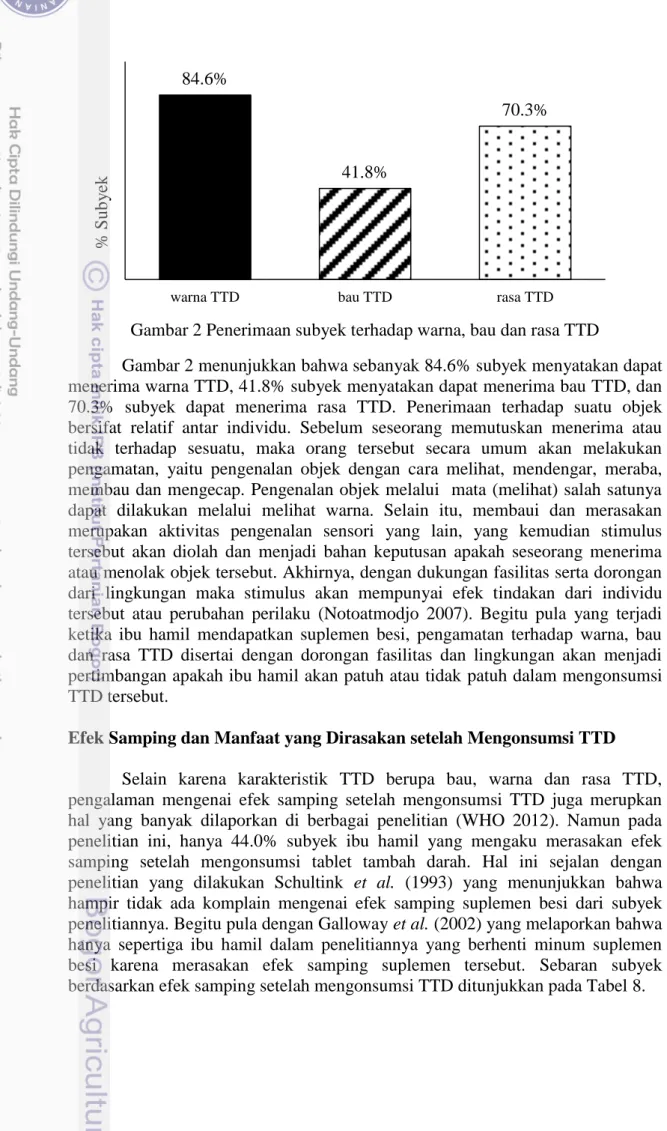

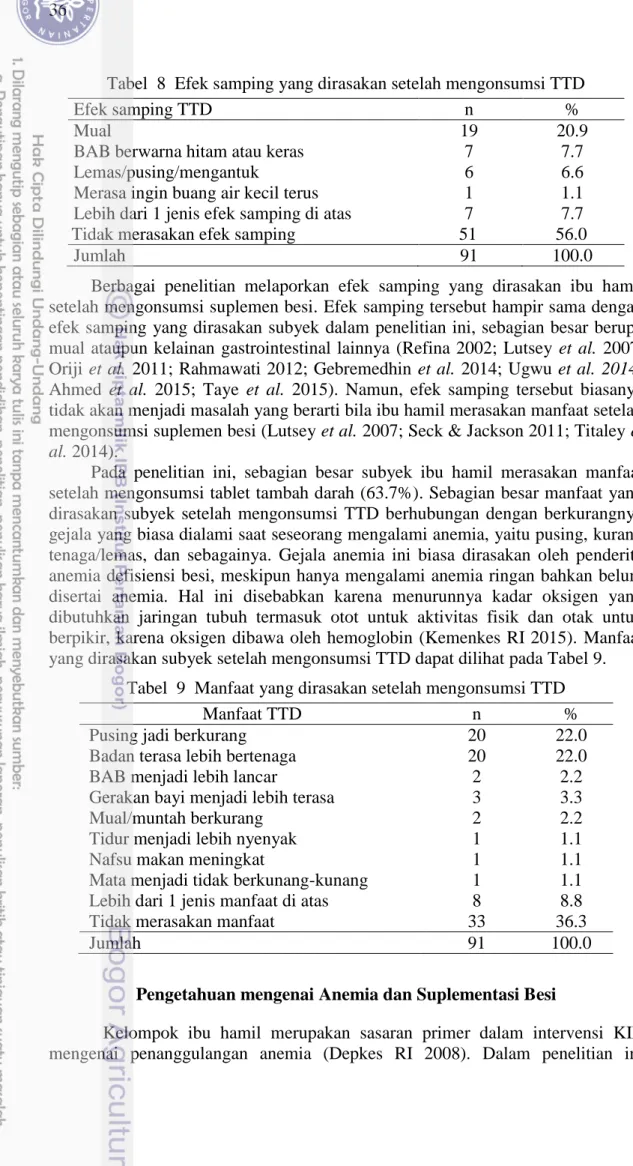

2 Penerimaan subyek terhadap warna, bau dan rasa TTD 35 3 Tingkat pengetahuan subyek mengenai anemia dan suplementasi

besi 39

4 Sebaran subyek berdasarkan lama penyampaian nasihat mengenai anemia dan suplemen besi oleh petugas kesehatan 42 5 Kategori kualitas konseling mengenai anemia dan suplementasi besi 44 6 Sebaran subyek berdasarkan tingkat kecukupan zat besi 47 7 Sebaran subyek berdasarkan bioavailabilitas zat besi 49 8 Sebaran subyek berdasarkan penyakit yang dialami selama

kehamilan 50

9 Kategori praktik petugas kesehatan dalam suplementasi besi 67

DAFTAR LAMPIRAN

1 Ethical clearance 77

2 Izin penelitian 78

3 Prosedur pengambilan darah untuk pemeriksaan kadar hemoglobin 79 4 Hasil penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan ibu hamil dalam

mengonsumsi suplemen besi 81

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anemia merupakan masalah yang dialami oleh 38.2% ibu hamil di dunia pada tahun 2011. Sekitar setengah dari kejadian anemia tersebut disebabkan karena defisiensi besi, sisanya berhubungan dengan kondisi lain seperti defisiensi folat, vitamin B12 atau vitamin A, inflamasi kronis, infeksi parasit atau kelainan genetik (WHO 2015). Anemia defisiensi besi menjadi penyebab 115 000 kematian ibu per tahun, sehingga program penanggulangan anemia defisiensi besi merupakan langkah yang tepat dalam membantu menurunkan angka kematian ibu (AKI) di negara dimana asupan besi dari makanan ibu hamil rendah dan memiliki prevalensi anemia yang tinggi (Sanghvi et al. 2010).

Anemia pada ibu hamil dapat ditandai oleh rendahnya kadar hemoglobin (<11 g/dl), yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan bayi, serta penyakit infeksi (WHO 2010). Penelitian di Nigeria menunjukkan bahwa anemia berat pada ibu hamil berkorelasi kuat dengan kematian ibu (Brabin et al 2001). Di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan angka anemia pada ibu hamil sebesar 37.1%. Bila dilihat berdasarkan besaran masalah kesehatan masyarakat, angka ini menunjukkan bahwa anemia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat (WHO 2010).

Rekomendasi WHO untuk mengurangi risiko berat bayi lahir rendah (BBLR), anemia pada ibu hamil dan defisiensi besi adalah dengan suplementasi besi-folat harian sebagai bagian dari pelayanan antenatal care (ANC). Cochrane

Database Systematic Review mengenai suplementasi besi pada ibu hamil

menunjukkan bahwa suplementasi besi dan asam folat efektif untuk mencegah anemia dan defisiensi besi (Peña-Rosas dan Viteri 2009), dimana ibu hamil yang menerima suplemen besi harian memiliki risiko yang lebih rendah terhadap anemia (Peña-Rosas et al. 2012). Dosis suplemen yang dianjurkan adalah besi elemental 30 sampai 60 mg dan asam folat 0.4 mg yang dikonsumsi satu kali per hari selama kehamilan (WHO 2012). Penelitian di Vietnam menunjukkan suplementasi besi dengan dosis 60 mg besi dan 0.4 mg asam folat dapat meningkatkan konsentrasi hemoglobin secara signifikan pada ibu hamil trimester 1 dan 2 sebesar 0.4 g/dl dan 0.7 g/dl (p=0.017 dan p<0.001) (Aikawa et al. 2008). Penelitian Alem et al. (2013) di Ethiopia menunjukkan konsumsi suplemen besi merupakan faktor protektif terjadinya anemia (AOR=0.140, 95% CI=0.051-0.383). Di Indonesia, dosis yang diberikan adalah sebesar 60 mg besi elemental dan 0.4 mg asam folat per hari atau 1 butir tablet tambah darah melalui kegiatan ANC (Kemenkes RI 2015).

Selama ini pemerintah menilai keberhasilan program suplementasi dengan indikator cakupan distribusi suplemen besi. Padahal, cakupan suplementasi belum tentu menggambarkan keberhasilan program bila dilihat dari masih tingginya angka anemia saat ini, meskipun cakupan suplementasi menunjukkan angka yang tinggi. Yip (1996) menyebutkan bahwa selain ketersediaan tablet besi dan akses terhadap pelayanan, terdapat dua hal lainnya yang dapat mempengaruhi keefektifan program suplementasi besi yaitu dari sisi penyedia layanan dan dari

sisi ibu hamil sendiri. Dari sisi penyedia layanan menitikberatkan pada peran petugas yang secara langsung terlibat dalam program suplementasi besi pada ibu hamil, mencakup kualitas konseling tentang perlunya suplemen besi, manfaat dan efek sampingnya. Sedangkan dari sisi ibu hamil tergantung pada kepatuhan ibu hamil, yaitu kemauan ibu untuk mengonsumsi suplemen besi.

Kepatuhan mengonsumsi suplemen besi merupakan salah satu faktor yang berhubungan signifikan dengan anemia pada ibu hamil (Aikawa et al. 2006; Basri 2011). Ibu yang tidak patuh mengonsumsi suplemen besi berisiko 14,8 kali terkena anemia dibandingkan ibu yang patuh (Basri 2011). Hal yang umumnya menyebabkan rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi adalah karena konsumsi besi dalam dosis tinggi ini biasanya disertai dengan berbagai efek samping, misalnya konstipasi atau kelainan gastrointestinal lainnya seperti mual, muntah dan diare (WHO 2012). Studi lain menunjukkan rendahnya penggunaan suplemen besi disebabkan kurangnya pengetahuan ibu mengenai anemia dan tidak adanya informasi mengenai pentingnya suplementasi besi selama kehamilan (Gebremedhin et al. 2014).

Berkaitan dengan penyedia layanan, Galloway et al. (2002) menemukan bahwa di 8 negara, hambatan terbesar kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi adalah ketersediaan suplemen besi yang tidak berkelanjutan, suplementasi yang tidak tepat sasaran dan konseling yang tidak memadai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya cakupan suplementasi besi pada ibu hamil dipengaruhi oleh peran tenaga kesehatan (Ernawati et al 2000; Handayani 2013). Sebuah systematic review dan meta-analysis dari 34 studi di 11 negara berkembang menunjukkan bahwa pendidikan gizi dan konseling selama kehamilan secara signifikan dapat meningkatkan berat saat hamil sebanyak 0.45 kg, menurunkan risiko anemia pada usia akhir kehamilan sebesar 30%, meningkatkan berat bayi lahir sebesar 105 gram dan lebih rendahnya risiko kelahiran pre-term 19%. Sebanyak 6 studi di antaranya melaporkan pengaruh pendidikan gizi dan konseling selama kehamilan terhadap kepatuhan mengkonsumsi suplemen yang dianjurkan (Girard & Olude 2012). Apabila konseling mengenai anemia dan suplementasi besi dilakukan dengan baik oleh petugas, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi, yang kemudian dapat mengurangi risiko terjadinya anemia.

Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi dengan AKI tinggi di Indonesia (Kemenkes RI 2012). Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001 menunjukkan angka anemia pada wanita usia subur (WUS) di Banten sebesar 43.6%, lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di pulau Jawa. Kota Tangerang adalah wilayah di Provinsi Banten yang memiliki cakupan suplemen besi 90 tablet pada ibu hamil cukup tinggi, yaitu sebesar 85.7% (Kemenkes RI 2012). Namun, tingginya angka cakupan suplementasi besi di Kota Tangerang tidak sejalan dengan angka anemia ibu hamil yang masih tinggi seperti di Puskesmas Batuceper yaitu sebesar 47.9% (Dinkes Kota Tangerang 2014).

Selama ini, belum terdapat data mengenai kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi serta kaitannya dengan angka kejadian anemia pada ibu hamil di Kota Tangerang. Keberadaan data ini penting terutama sebagai bahan masukan bagi perencanaan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan

anemia dan peningkatan gizi ibu hamil di Kota Tangerang, mengingat gizi pada ibu hamil sangat menentukan kualitas generasi berikutnya.

Perumusan Masalah

Sebagian besar anemia ibu hamil disebabkan karena rendahnya asupan zat besi. Untuk menambahkan kekurangan asupan tersebut pemerintah sejak tahun 1974 melaksanakan program suplementasi gizi dengan memberikan suplemen besi melalui kegiatan ANC (Depkes RI 2008). Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi anemia ibu hamil sebesar 37.1% (Kemenkes RI 2013), yang berarti termasuk masalah kesehatan sedang (WHO 2010).

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan AKI tinggi di Indonesia (Kemenkes RI 2013). SKRT 2001 menunjukkan angka anemia pada wanita usia subur (WUS) di Banten sebesar 43.6%, yang berarti termasuk masalah kesehatan masyarakat tingkat berat. Kota Tangerang adalah wilayah di provinsi Banten yang memiliki cakupan suplemen besi 90 tablet pada ibu hamil (Fe 3) sebesar 85.7% (Kemenkes RI 2012). Namun, angka anemia ibu hamil juga masih tinggi seperti di wilayah Puskesmas Batuceper sebesar 47.9% (Dinkes Kota Tangerang 2014). Data tersebut menggambarkan bahwa tingginya cakupan suplementasi besi ternyata tidak sejalan dengan masih tingginya angka anemia. Data mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet besi serta pengaruhnya terhadap angka kejadian anemia saat ini belum tersedia.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, peneliti merasa penting untuk melakukan studi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi serta pengaruhnya terhadap kejadian anemia pada ibu hamil di Kota Tangerang. Keberadaan data ini dapat menjadi masukan bagi perencanaan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan anemia dan peningkatan gizi ibu hamil.

Tujuan Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi dan pengaruhnya terhadap kejadian anemia pada ibu hamil di Kota Tangerang.

Tujuam Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi. 2. Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan ibu hamil dalam

mengonsumsi suplemen besi.

3. Menganalisis asupan zat besi ibu hamil selain suplemen.

4. Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap asupan zat besi ibu hamil selain suplemen.

5. Menganalisis prevalensi anemia pada ibu hamil.

6. Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kejadian anemia pada ibu hamil.

7. Menganalisis karakteristik petugas kesehatan, pengetahuan dan praktik petugas kesehatan dalam suplementasi besi pada ibu hamil.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data mengenai kejadian anemia pada ibu hamil dan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi. Selain itu, penelitian ini memberikan hasil analisis berupa faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi serta pengaruhnya terhadap kejadian anemia pada ibu hamil di Kota Tangerang. Data ini diharapkan bermanfaat bagi Kementerian Kesehatan dan bagi pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung kebijakan penanggulangan anemia pada ibu hamil. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai anemia dan suplementasi besi pada ibu hamil serta perencanaan dan pelaksanaan program gizi maupun kesehatan ibu dan anak di wilayah lain.

Hipotesis

1. Terdapat pengaruh karakteristik ibu hamil, pengetahuan mengenai anemia dan suplementasi besi, karakteristik suplemen besi, dukungan keluarga, serta kualitas konseling mengenai anemia dan suplementasi besi terhadap kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi.

2. Terdapat pengaruh kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi, asupan zat besi selain suplemen dan penyakit infeksi terhadap kejadian anemia pada ibu hamil.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Anemia pada Ibu Hamil Pengertian dan Konsekuensi

Anemia merupakan kondisi kurangnya jumlah sel darah merah (dan berakibat pada kapasitas pengangkutan oksigen) sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Fisiologis tubuh yang spesifik bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, ketinggian tempat tinggal di atas permukaan laut (altitude), kebiasaan merokok, dan kehamilan. Konsentrasi hemoglobin digunakan untuk mendiagnosa anemia. Namun, meskipun tidak dapat digunakan untuk mendiagnosa defisiensi besi, konsentrasi Hb harus diukur, walaupun tidak semua anemia disebabkan karena defisiensi besi (WHO 2011). Istilah “anemia defisiensi

besi” dan “anemia” biasanya digunakan dengan maksud yang sama, dan prevalensi anemia sering digunakan sebagai proksi (pendekatan) untuk mengetahui anemia defisiensi besi (WHO 2010). Di negara berkembang, dimana kejadian anemia masih banyak dijumpai, defisiensi besi biasanya merupakan penyebab utama. Prevalensi anemia, yang ditentukan dengan kadar Hb atau hematokrit, biasa digunakan untuk menilai tingkat keparahan defisiensi besi dalam suatu populasi (Stoltzfus dan Dreyfuss 1998).

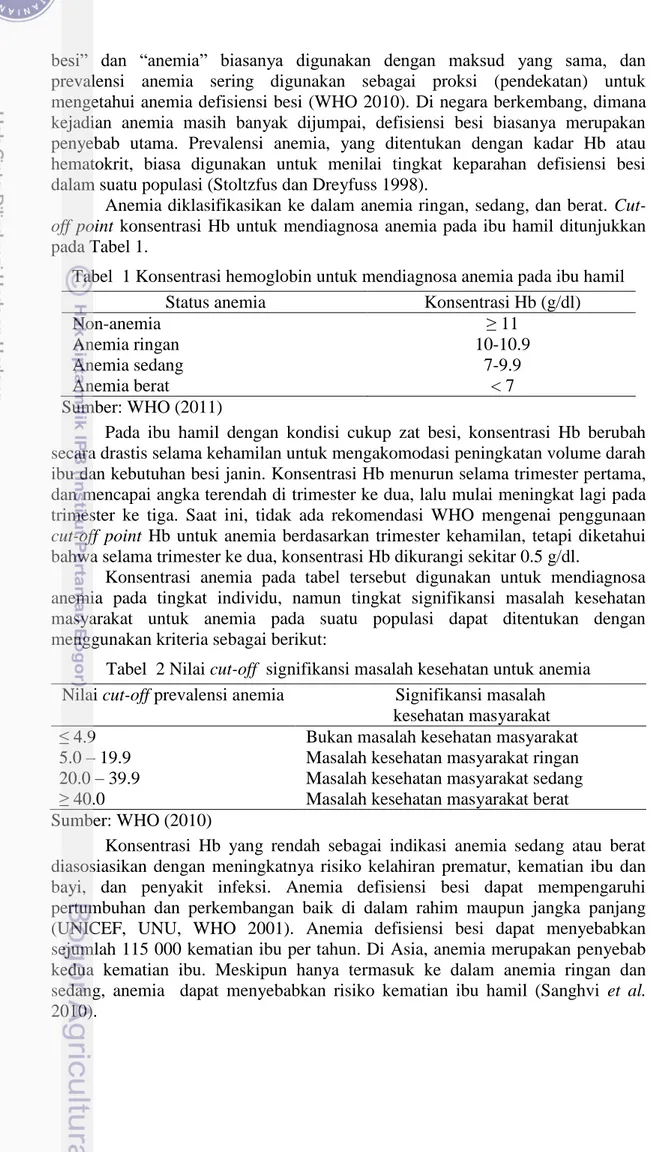

Anemia diklasifikasikan ke dalam anemia ringan, sedang, dan berat.

Cut-off point konsentrasi Hb untuk mendiagnosa anemia pada ibu hamil ditunjukkan

pada Tabel 1.

Tabel 1 Konsentrasi hemoglobin untuk mendiagnosa anemia pada ibu hamil

Status anemia Konsentrasi Hb (g/dl)

Non-anemia ≥ 11

Anemia ringan 10-10.9

Anemia sedang 7-9.9

Anemia berat < 7

Sumber: WHO (2011)

Pada ibu hamil dengan kondisi cukup zat besi, konsentrasi Hb berubah secara drastis selama kehamilan untuk mengakomodasi peningkatan volume darah ibu dan kebutuhan besi janin. Konsentrasi Hb menurun selama trimester pertama, dan mencapai angka terendah di trimester ke dua, lalu mulai meningkat lagi pada trimester ke tiga. Saat ini, tidak ada rekomendasi WHO mengenai penggunaan

cut-off point Hb untuk anemia berdasarkan trimester kehamilan, tetapi diketahui

bahwa selama trimester ke dua, konsentrasi Hb dikurangi sekitar 0.5 g/dl.

Konsentrasi anemia pada tabel tersebut digunakan untuk mendiagnosa anemia pada tingkat individu, namun tingkat signifikansi masalah kesehatan masyarakat untuk anemia pada suatu populasi dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2 Nilai cut-off signifikansi masalah kesehatan untuk anemia Nilai cut-off prevalensi anemia Signifikansi masalah

kesehatan masyarakat

≤ 4.9 Bukan masalah kesehatan masyarakat

5.0 – 19.9 Masalah kesehatan masyarakat ringan 20.0 – 39.9 Masalah kesehatan masyarakat sedang

≥ 40.0 Masalah kesehatan masyarakat berat

Sumber: WHO (2010)

Konsentrasi Hb yang rendah sebagai indikasi anemia sedang atau berat diasosiasikan dengan meningkatnya risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan bayi, dan penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan baik di dalam rahim maupun jangka panjang (UNICEF, UNU, WHO 2001). Anemia defisiensi besi dapat menyebabkan sejumlah 115 000 kematian ibu per tahun. Di Asia, anemia merupakan penyebab kedua kematian ibu. Meskipun hanya termasuk ke dalam anemia ringan dan sedang, anemia dapat menyebabkan risiko kematian ibu hamil (Sanghvi et al. 2010).

Allen (2001) menyebutkan bahwa terdapat mekanisme biologis yang memungkinkan adanya pengaruh defisiensi besi terhadap pertumbuhan janin dan kelahiran prematur. Anemia (menyebabkan hipoksia) dan defisiensi besi (meningkatkan konsentrasi norephinephrine serum) dapat meningkatkan risiko infeksi ibu serta memicu stress pada ibu dan janin, yang akan menstimulasi sintesis corticotropin-releasing hormone (CRH). Konsentrasi CRH yang melimpah merupakan faktor risiko utama dari kelahiran pre-term, hipertensi yang dipicu kehamilan dan eklamsia, serta pecahnya membran secara prematur. CRH juga meningkatkan produksi kortisol pada janin, dimana kortisol dapat menghambat pertumbuhan longitudinal janin.

Hasil penelitian Malhotra et al. (2002) menunjukkan bahwa ibu hamil dengan konsentrasi Hb ≤7.5 g/dl memiliki risiko melahirkan secara abnormal (dengan operasi caesar dan operasi vaginal) sebesar 4.8 kali dibandingkan ibu hamil dengan konsentrasi Hb >11 g/dl (95% CI 1.82-12.7). Selain itu, suatu

systematic review dan meta-analysis dari 44 penelitian kohort (n=1 851 682 ibu)

yang dilakukan oleh Haider et al. (2013) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia pada trimester 1 dan 2 memiliki peningkatan risiko BBLR (AOR 1.29; 1.09-1.53) dan kelahiran prematur (1.21; 1.13-1.30) secara signifikan. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

Diperkirakan 38.2% ibu hamil di dunia pada tahun 2011 mengalami anemia. Meskipun banyak faktor penyebab anemia, namun defisiensi besi masih merupakan faktor penyebab utama (WHO 2015). Penyebab lainnya diperkirakan berhubungan dengan kondisi seperti defisiensi asam folat, vitamin B12, atau vitamin A, inflamasi kronis, infeksi parasit dan kelainan genetik. Ketika anemia diiringi oleh indikasi defisiensi besi, seperti ditunjukkan oleh kadar ferritin, disebut anemia defisiensi besi. Seorang ibu hamil dianggap anemia apabila memiliki konsentrasi Hb kurang dari 11 g/dl. Konsentrasi Hb di atas 13 g/dl diperkirakan berhubungan dengan hasil negatif dari kehamilan seperti kelahiran prematur dan BBLR (UNICEF, UNU, WHO 2001).

Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia sebesar 37.8% untuk wilayah perdesaan dan 36.4% untuk wilayah perkotaan. Secara keseluruhan, prevalensi anemia pada ibu hamil adalah sebesar 37.1% (Kemenkes RI 2013). Angka ini menunjukkan bahwa anemia pada ibu hamil masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan tingkat signifikansi masalah sedang. Saat ini belum tersedia data prevalensi anemia ibu hamil di Provinsi Banten, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu data konsentrasi Hb ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Batuceper, Kota Tangerang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013, 47.9% ibu hamil yang pernah diperiksa Hb di Puskesmas mengalami anemia, dengan konsentrasi Hb <11 g/dl (Dinkes Kota Tangerang 2014).

Pengukuran Anemia

Metode cyanmethemoglobin dan sistem HemoCue® merupakan metode yang secara umum direkomendasikan digunakan dalam survei untuk menentukan prevalensi anemia dalam suatu populasi. Dalam metode cyanmethemoglobin,

sejumlah darah diencerkan dengan suatu reagent (larutan Drabkins) dan konsentrasi hemoglobin ditentukan dalam interval waktu tertentu dalam sebuah fotometer yang akurat dan terkalibrasi. Pengukuran cyanmethemoglobin merupakan metode laboratorium referensi untuk penentuan hemoglobin secara kuantitatif dan digunakan untuk membandingkan dan menstandardisasi metode lain. Sistem HemoCue® berdasarkan metode cyanmethemoglobin dan telah terbukti stabil dan praktis untuk digunakan dalam survei lapangan. Letak pengambilan darah sampel juga harus dipertimbangkan dalam pengukuran konsentrasi hemoglobin. Beberapa studi menyebutkan bahwa nilai hemoglobin yang diukur dari sampel darah kapiler lebih tinggi dibandikan dengan darah vena, yang berpotensi untuk menghasilkan kesimpulan yang false-negative (UNICEF, UNU, WHO 2001).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anemia pada Ibu Hamil Asupan Zat Besi dari Makanan selain Suplemen

Zat besi makanan terbagi menjadi besi hem dan non-hem. Tergantung pada cadangan besi tubuh, besi hem diserap sebanyak 15 sampai 35%. Makanan yang mengandung besi non-hem memiliki tingkat absorpsi yang lebih rendah, yaitu sebesar 2 sampai 20%. Penyerapan besi non-hem dipengaruhi oleh kadar simpanan besi tubuh dan komponen diet. Terdapat faktor pendukung penyerapan besi, antara lain asam askorbat, daging, ikan, atau unggas, yang dapat meningkatkan bioavailabilitas besi non-hem hingga 4 kali lipat (Monsen 1988). Sementara itu, tanin, fitat, fosfat, protein kedelai dan serat pangan merupakan penghambat penyerapan besi (Hallberg 1983). Untuk mencegah defisiensi, besi yang cukup harus dipenuhi dari diet untuk memenuhi kebutuhan fisiologis normal. Penyerapan besi dipengaruhi oleh kandungan besi pada diet, namun lebih dipengaruhi lagi oleh komposisi diet tersebut (Bothwell et al. 1989).

Du et al. (2000) mengajukan metode untuk memperkirakan bioavailabilitas besi makanan untuk penduduk China. Metode ini dikembangkan karena di China, sebagaimana di negara berkembang lainnya, asupan besi harian tinggi, tetapi kebanyakan berasal dari makanan dengan bioavailabilitas yang rendah, hanya sekitar 3% dari total asupan besi. Selain itu, konsumsi makanan hewani terutama di pedesaan lebih rendah dibanding perkotaan serta masih tingginya prevalensi anemia defisiensi besi. Rendahnya bioavailabilitas besi ini diduga menjadi penyebab anemia defisiensi besi di China. Pola makan penduduk China yang terbiasa mengkonsumsi nasi dan kacang-kacangan juga harus diperhitungkan untuk mengetahui bioavailabilitas besi.

Metode ini mengacu pada tiga metode sebelumnya untuk memperkirakan bioavailabilitas besi, yaitu metode WHO, metode Monsen dan metode Tseng (Du

et al. 2000). Metode WHO memperkirakan rata-rata bioavailabilitas dari

campuran besi hem dan non-hem adalah sekitar 5% dari diet yang rendah bioavailabilitasnya, 10% dari diet dengan bioavailabilitas sedang, dan 15% dari diet dengan bioavailabilitas tinggi, pada individu tanpa cadangan besi namun memiliki transport besi normal. Namun, pada individu yang hampir seluruh dietnya adalah serealia nilainya bisa hanya 1 sampai 2%, dan bisa sampai 20 sampai 25% pada individu yang mengkonsumsi daging, ikan dan unggas dalam

jumlah besar. Metode ini tidak menghitung bagaimana menyesuaikan faktor diet untuk mengestimasi bioavailabilitas besi hem dan non-hem (Du et al. 2002).

Metode Monsen memperhitungkan faktor yang dapat mendukung penyerapan besi (enhancer). Metode ini memperkirakan bahwa bioavailabilitas besi hem adalah sebesar 23% dan non-hem 3 sampai 8%, bervariasi tergantung adanya faktor pendukung (asam askorbat dan jaringan hewan). Ketika tanpa

enhancer, hanya 3% besi non-hem yang bioavailable, namun bisa mencapai 8%

bila diiringi dengan enhancer dalam jumlah yang besar. Metode Tseng menambahkan komponen teh yang diperhitungkan untuk melakukan penyesuaian terhadap bioavailabilitas besi non-hem (Du et al. 2000).

Du et al. (2000) menyebutkan bahwa makanan hewani dan vitamin C dapat mendukung bioavailabilitas besi, namun sayuran dan buah-buahan lebih lanjut dapat bertindak sebagai enhancer juga. Kemudian, tidak hanya teh yang dapat menghambat penyerapan besi (inhibitor), tetapi nasi dan kacang-kacangan memiliki efek yang sama sebagai inhibitor terhadap bioavailabilitas besi. Metode ini menggunakan asumsi bahwa 40% besi yang bersumber dari hewan merupakan besi hem, dan bioavailabilitas besi hem adalah sebesar 23%. Sedangkan bioavailabilitas besi non-hem dihitung menggunakan rumus:

Bioavailabilitas besi non-hem (%) = 1,7653 + 1,1252 ln(Efs/Ifs) Keterangan:

EFs = vitamin C (mg) + makanan yang berasal dari hewan (g) + sayuran dan buah-buahan (g) + 1

IFs = nasi (g) + kacang-kacangan (g) + teh (g, kering) + 1

Pada individu yang mengkonsumsi besi hem dalam jumlah yang rendah, asupan rendah faktor pendukung dan tinggi penghambat, absorpsi besi menjadi masalah. Deplesi cadangan besi dapat meningkatkan penyerapan besi, namun tidak cukup menjadi kompensasi dari penghambatan penyerapan besi pada situasi asupan makan yang kurang. Untuk individu dengan risiko tinggi defisiensi besi, rekomendasinya adalah dengan meningkatkan asupan besi hem, meningkatkan asupan vitamin C pada saat makan, serta memfortifikasi pangan dengan zat besi. Rekomendasi untuk konsumsi teh (pada kelompok rawan) antara lain adalah dengan mengonsumsi teh di antara waktu makan (tidak pada saat makan), serta mengonsumsi vitamin C dan atau daging, ikan dan unggas secara simultan (Zijp et

al. 2000).

Asupan Zat Besi dari Suplemen

WHO merekomendasikan suplementasi besi dan asam folat harian untuk memenuhi kebutuhan besi ibu hamil sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya berat badan bayi lahir rendah (BBLR), anemia pada ibu hamil, dan defisiensi besi. Di Indonesia, rekomendasi konsumsi suplemen besi adalah 60 mg besi elemental dan 0.4 mg asam folat per hari atau 1 tablet per hari yang dikonsumsi paling sedikit 90 tablet selama kehamilan (Kemenkes RI 2015).

Penelitian Basri (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet besi dan status anemia. Ibu yang tidak patuh mengonsumsi tablet besi lebih berisiko mengalami anemia (p<0.000; OR=14.8; 95%CI=5.2-41.6). Penelitian di Vietnam menunjukkan bahwa konsumsi tablet besi berkorelasi positif (p<0.05) dengan konsentrasi hemoglobin

pada ibu hamil (Aikawa et al. 2006). Suplementasi besi dapat meningkatkan konsentrasi hemoglobin ibu hamil secara signifikan pada trimester 2 dan 3 (0.4% dan 0.7%, p=0.017 dan p<0.001). Risiko anemia menurun dengan mengkonsumsi tablet besi (p=0.041) (Aikawa et al. 2008). Penelitian Alem et al. 2013 juga menunjukkan bahwa konsumsi suplemen besi merupakan faktor protektif terjadinya anemia (AOR=0.140, 95% CI=0.051-0.383).

Penyakit Infeksi

Defisiensi besi dapat terjadi karena kebutuhan yang meningkat, selain karena kehamilan dan masa tumbuh kembang, juga dapat disebabkan karena penyakit infeksi seperti malaria dan penyakit kronis lainnya seperti tuberculosis (TBC). Kehilangan besi juga dapat terjadi pada perdarahan termasuk karena sering melahirkan, dan adanya infestasi cacing (Depkes RI 1995). Beberapa gangguan berupa infeksi dan penyakit hati, dapat menunjukkan kadar ferritin serum normal, meskipun sebenarnya orang tersebut menderita defisiensi besi (Brody 1998). Individu yang mengalami hemoroid berlebih juga rawan menderita defisiensi besi karena mengalami mengalami kehilangan darah berlebih sehingga memiliki kebutuhan besi lebih tinggi (Monsen 1988).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status kecacingan dan status anemia ibu hamil (Aikawa 2008; Basri 2011; Melku et al. 2014). Infeksi kecacingan juga diketahui berhubungan signifikan dengan peningkatan risiko anemia berat (OR=5.43; 1.20- 24.61) (Bondevik et al. 2000). Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara infeksi HIV dan anemia pada ibu hamil (AOR=5.75; 95% CI=2.40,13.69) (Melku et al. 2014). Alem et al. (2013) melaporkan bahwa kejadian malaria dan kecacingan berhubungan signifikan dengan meningkatnya anemia pada ibu hamil.

Asupan Besi yang Dianjurkan untuk Ibu Hamil

Kebutuhan besi pada ibu hamil lebih besar dibandingkan pada ibu tidak hamil. Meskipun pada trimester 1 kebutuhan besi menurun dengan tidak adanya menstruasi, peningkatan kebutuhan terjadi setelahnya, dengan total tambahan yang dibutuhkan sekitar 1000 mg selama kehamilan, dimana kebutuhan perhari sekitar 0.8 mg besi pada trimester 1, 4 sampai 5 mg pada trimester 2, dan >6 mg pada trimester 3 (Bothwell 2000).

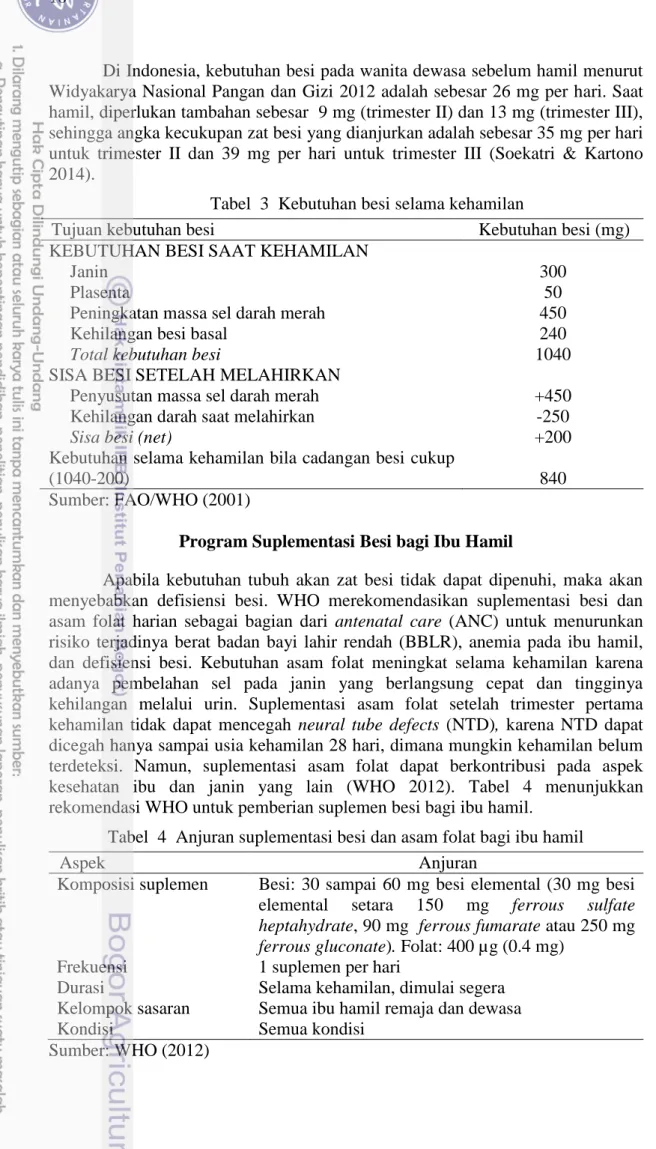

Selama kehamilan, terjadi peningkatan kebutuhan besi. Tambahan besi ini terutama digunakan untuk penambahan massa sel darah merah, untuk janin, plasenta, dan persiapan kehilangan besi saat persalinan. Kebutuhan besi selama kehamilan ditunjukkan pada Tabel 3.

Peningkatan kebutuhan besi dapat dipenuhi dengan menambahkan rata-rata 3.7 mg besi yang diabsorpsi perhari selama kehamilan. Tambahan ini besar terutama dengan mempertimbangkan bahwa wanita yang tidak hamil mengkonsumsi sejumlah asupan yang dianjurkan per hari untuk zat besi (18 mg) dan hanya diserap tubuh sekitar 1.8 mg per hari. Dengan menambahkan 1.8 mg besi yang diserap serta tambahan sebesar 3.7 mg maka kebutuhan total zat besi yang dapat diserap tubuh saat hamil adalah sebesar 5.5 mg per hari (Brown 2011).

Di Indonesia, kebutuhan besi pada wanita dewasa sebelum hamil menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012 adalah sebesar 26 mg per hari. Saat hamil, diperlukan tambahan sebesar 9 mg (trimester II) dan 13 mg (trimester III), sehingga angka kecukupan zat besi yang dianjurkan adalah sebesar 35 mg per hari untuk trimester II dan 39 mg per hari untuk trimester III (Soekatri & Kartono 2014).

Tabel 3 Kebutuhan besi selama kehamilan

Tujuan kebutuhan besi Kebutuhan besi (mg)

KEBUTUHAN BESI SAAT KEHAMILAN

Janin 300

Plasenta 50

Peningkatan massa sel darah merah 450

Kehilangan besi basal 240

Total kebutuhan besi 1040

SISA BESI SETELAH MELAHIRKAN

Penyusutan massa sel darah merah +450

Kehilangan darah saat melahirkan -250

Sisa besi (net) +200

Kebutuhan selama kehamilan bila cadangan besi cukup

(1040-200) 840

Sumber: FAO/WHO (2001)

Program Suplementasi Besi bagi Ibu Hamil

Apabila kebutuhan tubuh akan zat besi tidak dapat dipenuhi, maka akan menyebabkan defisiensi besi. WHO merekomendasikan suplementasi besi dan asam folat harian sebagai bagian dari antenatal care (ANC) untuk menurunkan risiko terjadinya berat badan bayi lahir rendah (BBLR), anemia pada ibu hamil, dan defisiensi besi. Kebutuhan asam folat meningkat selama kehamilan karena adanya pembelahan sel pada janin yang berlangsung cepat dan tingginya kehilangan melalui urin. Suplementasi asam folat setelah trimester pertama kehamilan tidak dapat mencegah neural tube defects (NTD), karena NTD dapat dicegah hanya sampai usia kehamilan 28 hari, dimana mungkin kehamilan belum terdeteksi. Namun, suplementasi asam folat dapat berkontribusi pada aspek kesehatan ibu dan janin yang lain (WHO 2012). Tabel 4 menunjukkan rekomendasi WHO untuk pemberian suplemen besi bagi ibu hamil.

Tabel 4 Anjuran suplementasi besi dan asam folat bagi ibu hamil

Aspek Anjuran

Komposisi suplemen Besi: 30 sampai 60 mg besi elemental (30 mg besi elemental setara 150 mg ferrous sulfate heptahydrate, 90 mg ferrous fumarate atau 250 mg ferrous gluconate). Folat: 400 µg (0.4 mg)

Frekuensi 1 suplemen per hari

Durasi Selama kehamilan, dimulai segera Kelompok sasaran Semua ibu hamil remaja dan dewasa

Kondisi Semua kondisi

Di Indonesia, sesuai dengan rekomendasi WHO, pemberian tablet besi-folat merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi masalah anemia pada ibu hamil sejak tahun 1974. Dosis yang digunakan adalah 1 tablet tambah darah per hari selama minimal 90 hari masa kehamilannya, sampai 40 hari setelah melahirkan. Pemberian suplemen ini dimulai pada waktu pertama kali ibu hamil memeriksakan kehamilannya atau saat K1 (Depkes RI 1995; Depkes RI 2008; Kemenkes RI 2015). Saat ini, dosis yang direkomendasikan untuk suplemen besi-folat adalah 60 mg besi elemental dan 0.4 mg asam besi-folat atau 1 tablet per hari (Kemenkes RI 2015).

Beard (2000) menyebutkan bahwa kebanyakan program suplementasi besi dimulai saat bumil mulai datang ke tempat pelayanan kesehatan (minggu ke 10 sampai 15 kehamilan). Padahal, awal kehamilan sebenarnya merupakan saat yang tepat untuk melakukan intervensi pada window of opportunity bila variabel dependen yang diharapkan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin, karena bukti kuat menunjukkan bahwa defisiensi besi pada trimester pertama dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan janin, dibanding yang terjadi pada trimester II dan III. Sehingga, program intervensi selama kehamilan mungkin akan lebih memberikan manfaat, dibandingkan hanya mengandalkan intervensi pada trimester II dan III saja.

Suplemen besi biasa disebut tablet tambah darah (TTD). TTD program disediakan pemerintah secara gratis, diberikan terutama utuk ibu hamil/nifas melalui sarana pelayanan kesehatan pemerintah, namun jumlahnya terbatas. TTD program berwarna merah, berselaput film dan dikemas dalam sachet aluminium warna perak, berisi 30 tablet per bungkus (Depkes RI 2008).

Suatu systematic review menunjukkan bahwa penggunaan suplemen besi dapat meningkatkan konsentrasi Hb ibu hamil dengan rata-rata sebesar 4.59 g/L (95%CI:3.72-5.46) dibandingkan dengan kontrol dan dapat mengurangi risiko anemia secara signifikan (RR=0.50; 95%CI:0.42-0.59), defisiensi besi (RR=0.59; 95%CI:0.46-0.9), anemia defisiensi besi (RR=0.40; 95%CI:0.26-0.60) dan BBLR (RR=0.81; 95%CI:0.71-0.93). Setiap 10 sampai 66 mg peningkatan dosis besi, RR anemia pada ibu hamil sebesar 0.88 (95%CI:0.84-0.92; p<0.001), yang berarti suplemen besi merupakan faktor protektif terhadap kejadian anemia pada ibu hamil (Haider et al. 2013).

Sanghvi et al. (2010) menyebutkan bahwa suplementasi besi-folat meningkatkan Hb 1.1 g/dl di negara maju dan 1.13 g/dl di negara berkembang. Prevalensi anemia dapat dikurangi dalam waktu sepertiga sampai dengan setengah dekade jika program yang dilakukan terfokus, berskala besar dan berdasarkan pembelajaran dari negara-negara yang sukses dalam program sejenis. Suplementasi besi merupakan program yang mudah dan terjangkau serta dapat berkontribusi dalam mencapai Millenium Developmentt Goals (MDG)-5 (penurunan AKI) di negara-negara dimana asupan besi ibu hamil rendah dan prevalensi anemia tinggi.

Namun, konsumsi besi dalam dosis tinggi ini biasanya disertai dengan berbagai efek samping, misalnya konstipasi atau kelainan gastrointestinal lainnya seperti mual, muntah dan diare (WHO 2012). Selain itu, efek samping berupa konstipasi, dan perubahan warna tinja juga menyebabkan ibu hamil tidak mengonsumsi tablet besi (Oriji et al. 2011; Rahmawati 2012; Ugwu et al. 2014). Pada beberapa orang, gejala-gejala tersebut dapat dijumpai. Ernawati (2000)

menemukan bahwa salah satu alasan responden tidak mengonsumsi suplemen adalah karena tidak menyukai baunya. Dalam Pedoman Pemberian Besi Bagi Petugas (Depkes RI 1995) terdapat catatan yang perlu diperhatikan oleh petugas kesehatan dalam pemberian suplemen besi antara lain untuk mencegah timbulnya efek samping, ibu hamil dianjurkan minum tablet setelah makan pada malam hari. Selain itu, perlu dijelaskan kepada ibu hamil bahwa setelah minum suplemen besi kotoran akan menjadi hitam, hal ini sama sekali tidak membahayakan. Selain peningkatan kesadaran ibu hamil dan petugas kesehatan, program suplementasi besi juga membutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang reliabel (Schultink

et al. 1993).

Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa 89.1% ibu hamil mengonsumsi suplemen besi selama kehamilan. Suplemen besi ini termasuk suplemen besi program, suplemen besi yang dijual bebas atau multivitamin yang mengandung zat besi. Namun, di antara ibu hamil yang mengonsumsi suplemen besi tersebut, hanya 33% yang mengonsumsi minimal 90 tablet selama kehamilan (Kemenkes 2013).

Beberapa langkah kunci yang dapat mempengaruhi keefektifan program suplementasi besi meliputi ketersediaan tablet besi, yang berhubungan dengan biaya dan logistik; kemampuan pusat pelayanan kesehatan primer untuk menyediakan tablet besi secara langsung (akses terhadap pelayanan); kualitas konseling tentang perlunya suplemen besi, manfaat dan efek sampingnya (dari sisi penyedia layanan); dan kemauan ibu hamil untuk mengonsumsi suplemen besi atau kepatuhan (Yip 1996). Hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program suplementasi besi antara lain adanya komitmen finansial dan infrastruktur, training petugas, menargetkan pada kelompok berisiko, quality

control terhadap suplemen besi dan sistem distribusi, dan penilaian kepatuhan

(Beard 2000). Penelitian Aikawa et al. (2008) menunjukkan bahwa program suplementasi besi memiliki manfaat sebagai bagian dari program anemia komprehensif untuk ibu hamil di masyarakat.

Dalam program suplementasi besi, salah satu tugas tenaga kesehatan yaitu memberikan konseling kepada ibu hamil untuk memastikan TTD yang didistribusikan diminum setiap hari oleh ibu hamil sejak awal kehamilan. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengetahui kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi TTD (Kemenkes RI 2015) adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui adanya perubahan warna pada tinja. Tinja menjadi berwarna hitam,

yang merupakan tanda yang normal, disebabkan adanya sisa zat besi yang tidak diserap oleh tubuh.

2. Meminta ibu hamil untuk membawa kemasan TTD kepada petugas pada saat kunjungan berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui jumlah TTD yang telah dikonsumsi ibu hamil.

3. Meminta bantuan anggota keluarga, misalnya suami, untuk mengawasi dan mengingatkan ibu hamil dalam mengonsumsi TTD.

4. Melakukan kunjungan rumah untuk memastikan TTD dikonsumsi ibu hamil. 5. Melihat perkembangan kesehatan ibu hamil melalui tanda klinis.

6. Melakukan pemeriksaan Hb secara berkala.

7. Melakukan pemantauan bersamaan dengan kegiatan lain yang ada di wilayah kerja.

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengonsumsi Suplemen Besi

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan ibu dalam mengonsumsi suplemen besi berhubungan dengan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain usia ibu (Ogundipe et al. 2012; Mithra et al. 2013; Taye et al. 2015), pendidikan (Habib et al. 2009; Gebremedhin et al. 2014; Ugwu et al. 2014; Rao & Chavan 2015; Taye et al. 2015), jumlah anak (Vongvichit et al. 2003; Ogundipe et al. 2012; Mithra et al. 2013), frekuensi ibu melakukan kunjungan ANC (Ogundipe et al. 2012; Gebremedhin et al. 2014; Gebre et al. 2015), pengetahuan mengenai suplemen besi dan anemia (Lutsey et al. 2007; Iswanto et

al. 2012; Fuadi & Bangun 2013; Mithra et al. 2013; Taye et al. 2015), dukungan

keluarga (Mardiana 2004; Basri 2011), serta adanya efek samping dan manfaat yang dirasakan ibu setelah mengonsumsi suplemen besi (Vongvichit et al. 2003; Lutsey et al. 2007).

Alasan yang sering disampaikan ibu hamil yang tidak patuh mengonsumsi suplemen besi antara lain karena lupa (Handayani 2013; Rao & Chavan 2015) serta adanya efek samping yang dirasakan setelah mengonsumsi suplemen besi terutama efek gastrointestinal seperti mual, muntah atau konstipasi (Lutsey et al. 2007; Oriji et al. 2011; Rahmawati 2012; Ugwu et al. 2014), meskipun Hyder et

al. (2002) melaporkan bahwa efek samping yang dirasakan ibu hamil setelah

mengonsumsi suplemen besi tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan dalam mengonsumsi suplemen besi.

Selain berbagai faktor tersebut, petugas kesehatan juga memiliki peranan penting yang berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi. Petugas kesehatan berperan sebagai komunikator, motivator, fasilitator dan konselor dalam suplementasi besi (Handayani 2013). Penelitian di Ethiopia menunjukkan bahwa ibu hamil tahu mengenai suplemen besi, namun tidak mengerti mengapa suplemen tersebut diberikan (Gebremedhin et al. 2014). Penyampaian nasihat mengenai manfaat suplemen besi dari petugas kesehatan penting untuk dilakukan, karena adanya efek samping yang dirasakan ibu dapat diminimalkan bila disikapi secara tepat (Titaley et al. 2014). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa nasihat dari petugas kesehatan berhubungan signifikan dengan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi suplemen besi (Ordenes & Bongga 2006, Refina 2002, Vongvichit et al. 2003). Rangkuman hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi suplemen besi dapat dilihat pada Lampiran 4.

Karakteristik Ibu Hamil

Usia Ibu. Usia ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun merupakan salah satu faktor risiko dalam kehamilan (Depkes RI 2005). Kehamilan pada usia remaja memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena beberapa komplikasi dan outcome yang tidak diharapkan, dibandingkan dengan kehamilan di usia dewasa. Risiko ini diantaranya melahirkan bayi dengan BBLR, kematian anak, persalinan caesar, pre-eklamsia dan anemia defisiensi besi. Kemungkinan ini berhubungan dengan belum matangnya kondisi biologis ibu atau dengan faktor

gaya hidup seperti kurangnya asupan makan, yang akan mempengaruhi status kesehatan (Brown 2011).

Ketika seseorang telah dewasa, orang tersebut akan bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Semakin matang seseorang, maka konsep dirinya akan berpindah dari tergantung pada orang lain ke arah pengendalian diri, dimana seseorang akan mengikuti alur pembelajaran yang menarik baginya. Pengalaman hidup yang bertambah merupakan sumber pembelajaran, sehingga seseorang akan menjadi siap untuk belajar ketika mereka membutuhkan solusi atas permasalahan yang benar-benar mereka hadapi (Talbot & Verrinder 2005).

Penelitian Dairi dan Lawoyin (2006) menunjukkan bahwa usia ibu hamil berhubungan dengan kepatuhan dalam mengonsumsi suplemen besi, dimana ibu hamil yang berusia remaja (kurang dari 20 tahun) dan lebih dari 35 tahun memiliki tingkat kepatuhan konsumsi suplemen besi yang lebih rendah. Tingkat kepatuhan tertinggi berada pada kelompok ibu hamil dengan usia 20-29 tahun.

Usia Kehamilan. Beberapa anemia dan anemia defisiensi besi terjadi saat hamil karena kondisi normal seiring fisiologis kehamilan. Meskipun massa sel darah merah dan volume plasma sama-sama meningkat saat hamil, keduanya tidak berjalan simultan. Hemoglobin dan hematokrit menurun saat usia kehamilan trimester I dan II, lalu mencapai titik terendah saat akhir trimester II menuju trimester III, kemudian meningkat kembali menjelang melahirkan. Pada kehamilan akhir, sulit membedakan antara anemia fisiologis dengan anemia defisiensi besi. Sehingga, waktu terbaik untuk mendeteksi semua faktor risiko yang berhubungan dengan anemia ibu hamil adalah saat awal kehamilan (Scholl 2005).

Beard (2000) menyebutkan bahwa kebanyakan program suplementasi besi dimulai saat bumil mulai datang ke tempat pelayanan kesehatan, yaitu pada minggu ke 10 sampai 15 kehamilan. Di Indonesia, pemberian suplemen besi dimulai pada waktu pertama kali ibu hamil memeriksakan kehamilannya (Depkes RI 2008). Ketika usia kehamilan ibu sudah memasuki trimester II dan III, ibu hamil biasanya sudah mendapatkan suplemen besi dari fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan seiring dengan bertambahnya usia kehamilan dan bertambahnya frekuensi kontak dengan fasilitas pelayanan kesehatan, ibu hamil sudah lebih mengenal suplemen besi dan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai suplemen besi tersebut.

Jumlah Kehamilan. Jumlah kehamilan >3 merupakan salah satu faktor risiko yang dapat mempengaruhi kehamilan dan persalinan, salah satunya berkaitan dengan kejadian anemia (Manuaba 1998). Jumlah anak merupakan salah satu faktor yang dapat berhubungan dengan kepatuhan dalam mengonsumsi suplemen besi. Berbagai penelitian menunjukkan hubungan antara jumlah kehamilan dan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi suplemen besi, dimana ibu dengan kategori multigravida (kehamilan anak ke dua atau lebih) memiliki kepatuhan mengonsumsi suplemen besi yang lebih tinggi dibandingkan ibu dengan primigravida atau kehamilan anak pertama (Ogundipe et al. 2012; Zavaleta et al. 2012; Mithra et al. 2014). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, Lutsey et al. (2007) menyebutkan bahwa jumlah anak berhubungan negatif dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi (p<0.05). Hal ini dimungkinkan karena berkurangnya kunjungan ibu ke fasilitas pelayanan

kesehatan karena merasa sudah berpengalaman dengan anak yang sebelumnya, sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan saat hamil dianggap hal yang tidak terlalu penting. Hal ini ditambah pula dengan lebih sulit dan lebih mahalnya biaya untuk mencapai fasilitas kesehatan seiring dengan bertambahnya jumlah anak yang dimiliki.

Pendidikan. Ibu yang berpendidikan akan menggunakan pengetahuan yang telah mereka dapatkan untuk meningkatkan kesehatan diri dan keluarganya. Pengetahuan mengenai risiko kesehatan akan memotivasi mereka untuk melindungi keluarganya dari penyakit dan lebih lanjut untuk mempromosikan perilaku pencarian pelayanan kesehatan yang baik. Pendidikan ibu berhubungan dengan kunjungan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (Talbot & Verrinder 2005; Lutsey et al. 2007).

Hasil penelitian Ordeness dan Bongga (2006) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi adalah pendidikan ibu (p=0.003). Mardiana (2004) menyebutkan bahwa responden yang berpendidikan tinggi cenderung lebih patuh mengonsumsi suplemen besi 5,969 kali dibandingkan responden yang berpendidikan rendah. Begitu pula dengan Ugwu et al. (2014) yang melaporkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi suplemen besi (p<0.05).

Pengetahuan Ibu Hamil Mengenai Anemia dan Suplementasi Besi

Pengetahuan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku. Lebih spesifik, faktor biologis, pengalaman seseorang mengenai makanan dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi pilihan makan dan praktik makan seseorang. Proses psikologis yang kuat yang meliputi persepsi, kepercayaan, nilai dan sikap merupakan kunci dari apa yang orang lakukan. Sehingga, pendidikan gizi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor psikologis tersebut, bersama dengan dukungan lingkungan yang lain. Hal yang mempengaruhi apa yang seseorang lakukan biasa disebut determinan perilaku. Dalam konteks pendidikan gizi, hal ini berarti determinan yang dapat diubah seperti persepsi, sikap atau perasaan, meskipun ada beberapa faktor lingkungan yang tidak dapat diubah seperti status sosioekonomi atau tingkat pendidikan (Contento 2011).

Suatu penelitian cross sectional terhadap ibu nifas di Ethiopia menunjukkan bahwa dari ibu yang menerima suplemen besi saat kehamilan, hanya 6.2% ibu yang mengonsumsi sebanyak 61-90 tablet dan hanya 3.5% ibu yang mengonsumsi >90 tablet besi selama kehamilan. Penggunaan tablet besi yang rendah ini disebabkan pengetahuan ibu mengenai anemia yang kurang (AOR=0.75; 95%CI:0.57-0.97) dan ibu tidak pernah diinformasikan mengenai pentingnya suplementasi besi selama kehamilan (AOR=0.05; 95%CI:0.04-0.07) (Grebemedhin et al. 2014). Berbagai penelitian di berbagai kota di Indonesia menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai anemia defisiensi besi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi (Fuadi & Bangun 2009; Iswanto 2012; Rahmawati 2012).

Karakteristik Suplemen Besi

Suplemen besi atau biasa disebut tablet tambah darah (TTD) adalah suplemen zat gizi yang mengandung 60 mg besi elemental dan 0.4 mg asam folat (Kemenkes RI 2015). Sebelumnya, kandungan dalam TTD adalah 60 mg besi elemental dan 0.25 mg asam folat (Depkes RI 1995). TTD yang dapat digunakan untuk penanggulangan anemia gizi pada wanita usia subur adalah TTD program, TTD generik dan TTD dengan merk dagang. TTD program disediakan pemerintah secara gratis, diberikan terutama kepada ibu hamil/nifas melalui sarana pelayanan kesehatan pemerintah. TTD program berwarna merah, berselaput film dan dikemas dalam sachet aluminium warna perak, berisi 30 tablet per bungkus. Dalam kemasan ada logo tetesan darah warna merah, tulisan “TABLET TAMBAH DARAH UNTUK IBU HAMIL, IBU DAN BAYI MENJADI SEHAT” serta tanda tidak untuk diperjualbelikan (Depkes RI 2008).

Penelitian di berbagai negara menyebutkan penyebab rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen besi adalah karena konsumsi besi dalam dosis tinggi ini biasanya disertai dengan berbagai efek samping, misalnya konstipasi atau kelainan gastrointestinal lainnya seperti mual, muntah dan diare (WHO 2012). Penelitian yang dilakukan di Kotamadya Bogor menunjukkan angka anemia pada ibu hamil yang masih tinggi (46.2%) karena rendahnya kebutuhan ibu hamil akan zat besi, sehingga sekitar setengah dari responden tidak menghabiskan tablet besi yang diterima, dengan alasan lupa, bosan, tidak menyukai baunya, bahkan dengan alasan tekanan darahnya sudah tinggi (Ernawati et al. 2000). Penelitian di Semarang menunjukkan lebih dari setengah responden (58.9%) tidak patuh mengonsumsi tablet besi. Alasan ibu tidak mengonsumsi tablet besi antara lain karena lupa dan bosan. Efek samping gastrointestinal seperti mual, konstipasi, dan perubahan warna tinja juga menyebabkan ibu hamil tidak mengonsumsi tablet besi (Oriji et al. 2011; Rahmawati 2012; Ugwu et al. 2014).

Dukungan Keluarga

Persepsi wanita usia subur (WUS), keluarga dan masyarakat umum mengenai anemia dan tablet tambah darah antara lain adalah hampir semua wanita dan anggota keluarga di rumah memiliki persepsi bahwa anemia bukan masalah yang perlu mendapat prioritas untuk diatasi dan tidak pernah dibicarakan secara terbuka terutama di dalam keluarga, pengetahuan tentang perlunya TTD relatif rendah, adanya efek samping yang sebetulnya tidak membahayakan, serta hasil nyata minum TTD tidak terlihat dengan segera sehingga menfaatnya kurang dirasakan. Keluarga dan masyarakat yang seharusnya berperan sebagai penganjur (influencer), karena ketidaktahuannya, tidak berperan untuk menganjurkan konsumsi TTD (Depkes RI 2008).

Pentingnya dukungan keluarga selama masa kehamilan ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian. Hasil penelitian Haobijam et al. (2010) di India menunjukkan bahwa dukungan keluarga berhubungan signifikan dengan kesehatan ibu (r=0.99) dan bayi (r=0.97). Dukungan yang diberikan mencakup empat aspek, yaitu aspek emosi, informasi, sosial dan finansial. Kesehatan ibu yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik antara lain memiliki konsentrasi