EPIDEMIOLOGI PENYAKIT KARANG SABUK HITAM (BLACK BAND DISEASE) DI KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA

OFRI JOHAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Epidemiologi Penyakit Karang Sabuk Hitam (Black Band Disease) di Kepulauan Seribu, Jakarta adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Agustus 2013

Ofri Johan NRP C561090031

RINGKASAN

OFRI JOHAN, Epidemiologi Penyakit Karang Sabuk Hitam (Black Band Disease) Di Kepulauan Seribu, Jakarta. Dibimbing oleh DIETRIECH G. BENGEN, NEVIATY P. ZAMANI dan SUHARSONO.

Penyakit karang telah diketahui keberadaannya sejak tahun 1970-an dengan ditemukan penyakit sabuk hitam (Black Band Disease, BBD). Penyakit karang secara signifikan telah memberikan dampak kerusakan ekologi secara regional. Penelitian penyakit karang saat ini masih sedikit dilakukan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi dan kelimpahan penyakit karang secara spasial di 12 lokasi, tingkat prevalensi, insidensi dan virulensi penyakit karang sabuk hitam secara spasial dan temporal di Kepulauan Seribu, Jakarta. Penelitian sebelumnya pernah menemukan satu jenis penyakit karang yaitu White Syndrome, WS. Data distribusi dan kelimpahan penyakit karang diperoleh dengan melakukan pengamatan pada 12 lokasi dengan 1 kali survei pada bulan Juni-Juli 2011. Observasi tentang prevalensi dan insidensi penyakit sabuk hitam dilakukan pada 6 lokasi permanen, masing-masing 2 lokasi pada lokasi terdekat (zona 1), pertengahan (zona 2) dan lokasi terjauh (zona 3). Pengamatan selama 1 tahun dilakukan sejak Juni 2011 hingga Mei 2012 untuk mewakili 1 siklus musim (kemarau, peralihan 1, hujan dan peralihan 2).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode transek garis dengan panjang 3x20 m untuk mengetahui kondisi terumbu karang di tubir, kemudian dilanjutkan dengan transek sabuk pada lokasi yang sama dengan ukuran 2mx20m sebanyak 3 ulangan. Total luas teramati setiap transek adalah 120 m2. Pengamatan tingkat virulensi hanya dilakukan di dua zona yaitu zona 1 dan zona 2. Khusus pada saat puncak prevalensi penyakit sabuk hitam dilakukan pengamatan pada lereng terumbu (reef slope).sebanyak 8 lokasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit karang sabuk hitam ditemukan sebagian besar pada karang dengan tutupan karang hidup yang tinggi di tubir. Penyakit karang hanya menginfeksi karang Montipora spp. pada lokasi yang memiliki persentase tutupan karang hidup yang tinggi. Penyakit karang yang sering ditemukan ada 2 jenis yaitu penyakit sabuk hitam (Black Band Disease, BBD) dan White Syndrome (WS).

Secara spasial rata-rata kelimpahan penyakit sabuk hitam tertinggi di musim kemarau terjadi di zona 1 (0.08 col. m-2, n=3), sementara penyakit WS tertinggi ditemukan di zona 2 (0.05 col.m-2, n=5). Pada lokasi dimana kelimpahan penyakit sabuk hitam tinggi dicirikan oleh tingginya total persentase tutupan karang hidup/Montipora spp, jumlah koloni karang/Montipora spp.

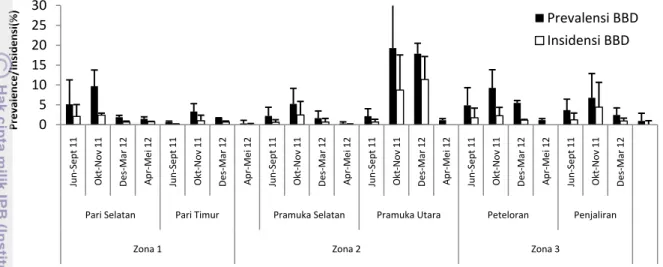

Hasil penelitian selama kurang lebih 1 tahun (1 siklus musim) dapat menemukan 1549 koloni terinfeksi oleh penyakit sabuk hitam dan 356 koloni terinfeksi penyakit lain. Penyakit sabuk hitam ditemukan lebih banyak dengan kisaran 0.31%-31.64%. Rata-rata prevalensi tertinggi ditemukan pada zona 2 (6.31%), kemudian diikuti di zona 3 (5.76%), dan zona 1 sebagai prevalensi terendah (3.76%). Berbeda dengan dugaan sebelumnya, ternyata prevalensi terendah terjadi di zona 1. Dengan demikian sumber limbah polusi antropogenik

dari daratan utama hanya menyebabkan prevalensi penyakit sabuk hitam tinggi pada musim kemarau saja. Berdasarkan data temporal, prevalensi penyakit sabuk hitam tertinggi terjadi pada musim peralihan pada Oktober-November 2011 (10.17%), diikuti dengan musim hujan (4.88%) dan musim kemarau (4.26%). Tingkat prevalensi lebih tinggi pada tubir dibandingkan dengan di lereng terumbu karena suhu dan intensitas cahaya memberikan dampak yang lebih besar di perairan dangkal.

Insidensi penyakit sabuk hitam juga terjadi sama seperti prevalensinya yaitu nilai tertinggi terjadi di zona 2 (3.18%), kemudian diikuti di zona 1 (3.18%) dan zona 3 (1.67%). Tingkat virulensi penyakit sabuk hitam tertinggi terjadi di zona 2 (8.10%) dan zona 1 (3.79%). Rata-rata tingkat virulensi tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana suhu dan intensitas cahaya matahari meningkat tajam pada waktu tersebut.

Penyakit sabuk hitam banyak terjadi pada karang Montipora spp, dimana genus karang ini mendominasi keberadaan karang di tubir tempat penelitian. Karang ini memiliki daya tahan yang rendah terhadap stress karena bentuk koloni yang menyerupai daun (foliouse) sehingga memungkinkan endapan sedimen, disamping ukuran koloni yang lebar memungkinkan dapat menangkap banyak cahaya matahari dengan intensitas yang tinggi pada musim kemarau..

Kelimpahan penyakit sabuk hitam tertinggi di zona 1 terjadi pada musim kemarau dimana pada waktu tersebut arus membawa limbah antropogenik dari daratan utama (Pulau Jawa). Kondisi suhu perairan pada saat tersebut 28.98 - 29.39 ˚C, dimana kondisi tersebut merupakan suhu optimum bagi perkembangan bakteri patogen yang menginfeksi karang dari penyakit sabuk hitam.

Selama terjadi peningkatan infeksi penyakit di luar batas normal pada musim peralihan pada bulan November 2011, ada beberapa parameter seperti suhu, intensitas cahaya, lama penyinaran matahari, Ortho-phosphat mengalami peningkatan. Parameter lain seperti TOM (Total Organic Matter), turbiditas dan kecepatan arus mengalami penurunan. Parameter yang nilainya turun inilah yang menyebabkan intensitas cahaya dapat secara optimal sampai ke dasar perairan. Data meteorologi seperti curah hujan, kecepatan angin menunjukkan penurunan, sementara lama penyinaran matahari, suhu udara mengalami peningkatan. Parameter ini sesuai dengan data suhu perairan dan intensitas cahaya matahari yang meningkat, sehingga menyebabkan karang menjadi stress dan mudah terinfeksi oleh penyakit karang.

Asosiasi bakteri pada sampel karang Montipora spp yang terinfeksi dengan penyakit sabuk hitam diperoleh bakteri Bacillus sp dan Desulfovibrio spp. Bakteri Desulfovibrio spp dikenal sebagai penyebab terjadinya penyakit karang. Pengamatan pada sampel karang Montipora spp yang sehat ditemukan bakteri Halomonas sp, Shewanella spp and Vibrio fischeri. Komunitas bakteri pada sampel karang terinfeksi, karang sehat dan karang mati masing-masing menunjukkan kemiripan meskipun sampel tersebut berasal dari lokasi berbeda. Keywords: penyakit sabuk hitam, prevalensi, insidensi, virulensi, Kepulauan Seribu

SUMMARY

OFRI JOHAN, Epidemiology of coral Black Band Disease in Kepulauan Seribu, Jakarta. Supervised by DIETRIECH G. BENGEN, NEVIATY P. ZAMANI dan SUHARSONO.

Coral diseases that have emerged since the early 1970s with finding the Black Band Disease. Coral disease have caused significant regional ecological impacts. However, there has been a paucity of research into coral disease in South-East Asia, including Indonesia.

This study provides baseline coral disease data in the Kepulauan Seribu Marine National Park. Previously only one type of disease (White Syndrome, WS) has been detected at this site. The coral disease data which successed provided were distribution and abundance, prevalence, incidence and progression of BBD within the Kepulauan Seribu region, and a Marine National Park as spatially from the nearest sites (zone 1), middle sites (zone 2) and the farthest sites (zone 3) from the mainland of Java Island.

Research on the abundance and distribution of coral disease has been implemented on 12 sites spatially with 1 survey since June-July 2011, whereas prevalence, incidence of BBD carried out on 6 permanent sites for 1 year started from June 2011-March 2012 as representative of 1 cycle of the seasons (dry, transition 1, rain, transition 2).

The research carried out by using line intercept transect (LIT) with 3x20 m to know the coral condition on upper reef slope, then continued by belt transect on the same place with 2x20m and 3 replicates. Total area coverage is 120 m2. The coral disease progress carried out on zone 1 and zone 2. Especially on the BBD peak season, the survey was carried out at reef slope (8 sites) to get BBD prevalence to know the BBD prevalence on different depths.

The results showed that coral diseases of BBD found in mostly on the high life coral cover and especially on the coral Montipora sp species dominantly at that location. This study showed a positive correlation between overall coral cover and the dominant reef building coral Montipora spp on the research sites and found two main diseases BBD and WS which were highly prevalent throughout all locations.

Based on spatial location of the abundance average, the highest abundance of BBD (0.08 col. m-2, n=3) was found at zone 1, whilst for WS (0.05 col.m-2, n=5) highest abundance was found at zone 2. BBD abundance was characterized by the higher of the life coral cover of scleractinian and Montipora spp, colony number of corals and especially Montipora spp.

The survey for one year (one cycle of the seasons) found both BBD 1549 colonies and other type of disease 356 colonies during the study. BBD was found to be the most prevalent disease, ranging from 0.31% to 31.64%. Highest average prevalence was found at zone 2 (6.31%), followed by zone 3 (5.76%), with zone 1 having the lowest average prevalence at 3.76%. Due to prevalence being lowest at zone 1, it is unlikely that anthropogenic sources from the mainland are responsible for increased BBD prevalence.

Data from temporal surveys revealed BBD abundance was highest during the transitional time which was the period between dry and rainy seasons (10.17%), followed by rainy season (4.88%) and dry season (4.26%).

BBD incidence was happen at the same role with the BBD prevalence but the value at the highest (3.18%) in zone 2, followed by zone 3 (1.67%) and zone 1 (3.18%). BBD progression was highest on at zone 2 (8.10%) and zone 1 (3.79%). The highest rate of BBD progression occurred during dry seasons as temperatures and light intensity sharply increased during this time. BBD prevalence was higher on the upper reef slope than the reef slope, due to temperature and light intensity being having a greater impact at shallower depths. Black band disease was found to occur mainly in Montipora spp, but it is worth noting that this genus also makes up the majority of coral species found at the study sites, upper reef slope.

The highest abundance on the zone 1 happened in dry season that the current with anthropogenic waste moved from the mainland to the islands in Kepulauan Seribu. Moreover the temperature average ranged from 28.98 - 29.39 ˚C known as optimum temperature for patogen bacteria infection of BBD.

During this outbreak event occurring at the transitional time in November 2011, there were increasing parameters such as temperature, light intensity, Ortho-phosphate, while TOM (Total Organic Matter), turbidity and current were found decreasing. These decrease parameters caused light intensity can reach optimally to sea bottom. Meteorologi data of rainfall and wind speed showed decreasing, while the duration of sun shine and air temperature were increasing. These parameters were suitable with sea temperature and light intensity were increasing that made coral become stress and were easily infected by bacteria patogen.

Bacterial communities associated with infected coral were found Bacillus sp dan Desulfovibrio spp, and health sample found Halomonas sp, Shewanella spp and Vibrio fischeri. Dominant bacteria were no found on dead samples. Coral tissue based on microscopic observation was not able to identify on dead sample. Bacteria communities on infected, health and dead coral showed the similarity of each sample among different zone of research sites.

Keywords: black band disease, prevalence, incidence, virulence, Montipora spp, Kepulauan Seribu

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Ilmu Kelautan

EPIDEMIOLOGI PENYAKIT KARANG SABUK HITAM (BLACK BAND DISEASE) DI KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013 OFRI JOHAN

Penguji pada Ujian Tertutup: Dr Hawis Madduppa, MS

Dr. Angela Mariana Lusiastuti, M.Si, Drh.

Penguji pada Ujian Terbuka: Prof Dr Ir Dedi Soedharma, DEA Dr. Ir. Zafril Imran Azwar, M.S

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Disertasi yang berjudul “Epidemiologi Penyakit Karang sabuk hitam (Black Band Disease) di Kepulauan Seribu, Jakarta” merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana IPB, Program Studi Ilmu Kelautan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA sebagai Ketua Komisi Pembimbing, Dr. Neviaty P. Zamani dan Dr. Suharsono selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Disertasi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan beasiswa selama studi, dan bantuan dana penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya. Terima kasih juga penulis sampaikan pada lembaga Robert S. McNamara, Work Bank yang telah mensponsori analisis data di Universitas Newcastle, UK. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan fasilitas di lapangan diantaranya Taman Nasional Kepulauan Seribu Jakarta, Stasiun Penelitian Pulau Pari, Yayasan Terumbu Karang Indonesia dan Laboratorium Biologi Universitas Newcastle, United Kingdom. Terima kasih juga disampaikan secara personal yang telah membantu langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penelitian ini meliputi Ali Arman, Agustin Rustam, Muhammad Rasyid, Retia Revanny dan lainnya.

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan disertasi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dalam dunia kelautan terutama bidang konservasi sumberdaya alam dimasa mendatang.

Bogor, Agustus 2013 Ofri Johan

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

I. PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Perumusan Masalah 2 Tujuan Penelitian 3 Manfaat Penelitian 3 Hipotesis Penelitian 3

Pendekatan Pemecahan Masalah 4

Kebaharuan 5

II. DISTRIBUSI DAN KELIMPAHAN PENYAKIT KARANG SECARA SPASIAL DI KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA

PENDAHULUAN 6

Latar Belakang 6

Tujuan Penelitian 7

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 8

Lokasi Penelitian 8

Pengumpulan Data 8

Data Kondisi Terumbu Karang 8

Data Kelimpahan Penyakit Karang 9

Data Kualitas Perairan 9

Bahan dan Alat Penelitian 10

Analisis Data 11

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil 11

Kondisi Terumbu Karang 11

Kelimpahan Penyakit Karang 12

Kondisi Kualitas Perairan 14

Keterkaitan Parameter Lingkungan dan Kondisi Karang dengan

Penyakit Karang 14

Pembahasan 18

SIMPULAN DAN SARAN 20

Simpulan 20

III.PREVALENSI, INSIDENSI DAN TINGKAT VIRULENSI PENYAKIT KARANG SABUK HITAM (Black Band Disease) DI KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA

PENDAHULUAN 22

Latar Belakang 22

Tujuan Penelitian 24

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 24

Lokasi Penelitian 24

Waktu Pelaksanaan 24

Bahan dan Alat Penelitian 25

Pengumpulan Data 26

Data Prevalensi secara Spasial dan Temporal 26

Data Insidensi 26

Data Tingkat Virulensi 27

Data Kualitas Perairan 27

Data Meteorologi 28

Analisis Data 28

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil 28

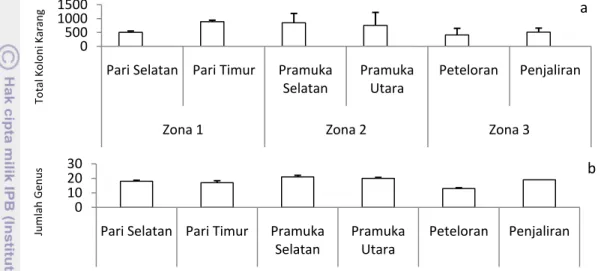

Struktur Komunitas Karang 28

Prevalensi Penyakit Sabuk Hitam Secara Spasial dan Temporal 30 Prevalensi Penyakit Sabuk Hitam pada Lereng Terumbu 31

Insidensi Penyakit Sabuk Hitam 32

Tingkat Virulensi Penyakit Karang Sabuk Hitam 32 Keterkaitan Parameter Kualitas Air, Kondisi Karang

dengan Prevalensi Penyakit Sabuk Hitam 33

Pembahasan 37

Prevalensi Penyakit Sabuk Hitam 37

Prevalensi pada Lereng Terumbu 39

Insidensi Penyakit Sabuk Hitam 40

Tingkat Virulensi Penyakit Sabuk Hitam 41 Keterkaitan Faktor Lingkungan dengan Keberadaan Penyakit

Karang 42

Prevalensi Penyakit Karang 42

Insidensi Penyakit Karang 44

Virulensi Penyakit Karang 44

SIMPULAN 44

IV. KOMUNITAS BAKTERI PENYAKIT KARANG SABUK HITAM (Black Band Disease) PADA KARANG MONTIPORA SPP DI KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA PENDAHULUAN 46 Latar Belakang 46 Tujuan Penelitian 48 METODE PENELITIAN 48 Pengambilan Sampel 48

Analisis Sampel di Laboratorium 49

Identifikasi Bakteri 49

Kajian Histopatologi 49

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian 50

Identifikasi Bakteri Berasosiasi dengan Karang 50

Sampel Karang Sehat 51

Sampel Karang Mati 54 Pengamatan Histopatologi 55 Pembahasan 55 SIMPULAN 58 PEMBAHASAN UMUM 59 SIMPULAN UMUM 63 DAFTAR PUSTAKA 64 RIWAYAT HIDUP 73

DAFTAR TABEL

1. Posisi geografi lokasi penelitian 9

2. Hasil pengukuran parameter kualitas air langsung di lapangan . 14 3. Parameter fisika dan kimia air laut yang diukur harian dan bulanan 27

4. Genus karang dan rata-rata jumlah koloni yang ditemukan pada lokasi penelitian Pulau Pari Selatan, Pari Timur, Pramuka Selatan, Pramuka Utara,

Peteloran dan Penjaliran Timur 29

5. Jenis bakteri yang ditemukan pada sampel karang sehat dan karang

terinfeksi 50

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka pendekatan masalah 5

2. Lokasi penelitian berada mulai dari zona 1 (lokasi terdekat), zona 2 (lokasi pertengahan) dan zona 3 (lokasi terjauh) dari daratan utama 10 3 Persentase kondisi karang berdasarkan hasil transek garis 12 4 Perbandingan kelimpahan penyakit sabuk hitam (BBD) dan

penyakit lain pada beberapa lokasi di Kepulauan Seribu 13 5 Grafik Analisis Komponen Utama karakteristik fisika-kimia perairan,

kondisi karang dan penyakit karang 15

6 Fluktuasi rata-rata bulanan dari curah hujan, suhu, lama penyinaran cahaya matahari dan kecepatan angin pada tahun 2011 17 7 Lokasi penelitian dan posisi penempatan transek permanen sesuai dengan

pembagian zona mulai dari jarak terdekat (Zona 1), jarak pertengahan

(Zona 2) dan jarak terjauh (Zona 3) dari daratan utama 25 8 Digitasi dengan menggunakan program Image J untuk penentuan laju

pertambahan luas penyakit sabuk hitam pada koloni karang 27 9 Keragaman jenis karang tingkat genus 29 10 Prevalensi dan insidensi penyakit karang sabuk hitam 31 11 Beberapa genus karang yang sering ditemukan pada lereng terumbu 31 12 Rata-rata prevalensi penyakit sabuk hitam (BBD) dan penyakit lain pada

lereng terumbu dari 8 lokasi 32

13 Persentase tutupan koloni karang yang mati akibat penyakit sabuk hitam 33 14 Rata-rata suhu (a) dan intensitas cahaya (b) selama penelitian dengan

menggunakan alat data logger 34

15 Analisis kondisi lingkungan, kondisi karang dan penyakit karang dengan Analisa Komponen Utama (Principle Component Analysis, PCA) (a), Distribusi lokasi penelitian pada sumbu 1 dan 2, kaitannya dengan Musim secara spasial di Kepulauan Seribu (b) 36 16 Grafik parameter kualitas perairan Total Organic Matters (TOM), fosfat,

turbiditas dan kekeruhan 38

17 Penyakit sabuk hitam menyerang koloni karang sehat dari 1 sampai 3

spot secara bersamaan menyebar ke seluruh bagian koloni karang 40 18 Karang jenis Pocillopora verrucae berada diantara penyakit karang sabuk

19 Kondisi setelah 1 bulan dari awal pemberian tanda 41 20 Pengambilan sampel untuk identifikasi bakteri dengan teknik

molekuler dan histologi. Sampel karang terinfeksi (a), sampel karang mati (b) dan sampel karang sehat (c) 48 21 Profil band hasil DGGE pada ekstrak DNA sampel karang sehat (H1-H4),

terinfeksi (D1-D4) dan mati (M1-M4) dengan primer 16S rRNA 51 22 Kondisi saat diserang cyanobacteria patches (CP), setelah ditumbuhi alga

dan hasil pengamatan CP mikroskop perbesaran 40x 55 23 Perbedaan jaringan karang pada sampel sehat, sampel karang

terinfeksi dan karang mati 56

24 Tingkat kemiripan bakteri pada sampel karang sehat, terinfeksi dan mati berdasarkan perbedaan lokasi dengan menggunakan program Primer 6 56

DAFTAR LAMPIRAN

1 Grafik parameter kualitas perairan 73

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terumbu karang merupakan kumpulan organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal terutama di daerah tropis. Terumbu karang terutama disusun oleh Class Anthozoa dari ordo Scleractinia yang termasuk karang hermatypic atau jenis-jenis karang yang mampu membangun terumbu atau kerangka karang dari kalsium karbonat (Vaughan dan Wells, 1943).

Negara Indonesia sebagai wilayah yang memiliki banyak pulau sebagian besar dikelilingi oleh terumbu karang, dengan tipe terumbu karang yang ditemukan yaitu terumbu tepi yang ditemukan di pinggiran pulau (fringing reef), terumbu penghalang (barrier reef) yang terletak agak jauh dari pantai, dan terumbu karang berbentuk cincin bekas gunung meletus (Atoll reef) dan yang belum muncul pada tengah laut (patch reef).

Data dari Puslit Oseanografi-LIPI (2011), menunjukkan bahwa kondisi karang berdasarkan persentase tutupan karang hidup pada beberapa lokasi di Indonesia berada pada kondisi cukup (36.90%) dan kurang (30.76%), hanya 5.58% dan 26.95% dalam kondisi sangat baik dan kondisi baik. Kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu berada pada kelompok kondisi sedang (Gomez dan Yap, 1984) dengan tutupan karang hidup antara 28.9% hingga 34.3%. Total marga yang ditemukan di Kepulauan Seribu sebanyak 63 marga dari hasil pengamatan sejak tahun 2005-2009 pada 19 lokasi (Setyawan dkk., 2011).

Beberapa penyebab kerusakan karang diketahui kerena adanya pencemaran minyak, eksploitasi biota berlebihan, penggunaan alat tangkap yang merusak, polusi, sedimentasi, hewan predator, pemutihan karang, penyakit dan pengaruh perubahan iklim (Fadila dan Idris, 2009; Bruckner et al., 2007).

Karang diketahui pertama kali terserang oleh penyakit pada awal tahun 1970 sebagaimana dilaporkan oleh Antonius (1973). Kemudian pengamatan terus dilanjutkan dengan melakukan isolasi hingga pertengahan tahun 1990. Penyakit karang tersebut saat ini telah menyebar pada 150 jenis karang yang dilaporkan oleh 65 negara tropis di dunia (Galloway et al., 2009; Sutherland et al., 2004). IUCN (International Union for Conservation of Nature) Redlist menyatakan bahwa sepertiga karang di dunia (32,8%) mengalami resiko kepunahan karena peristiwa pemutihan dan penyakit karang yang disebabkan peningkatan suhu permukaan dan polusi antropogenik (Carpenter et al., 2008).

Penyakit karang banyak dilaporkan dapat merusak karang dalam skala besar seperti yang terjadi di laut Caribbean, Australia dan beberapa lokasi di negara luar (Croquer et al., 2003; Willis et al., 2004). Penyakit karang dapat menyebabkan kematian karang, perubahan struktur komunitas, penurunan keanekaragaman spesies dan organisme yang berasosiasi dengan terumbu karang (Beeden et al., 2008). Sedangkan informasi penyakit karang di perairan Indonesia belum ada yang

melaporkan, hal ini kemungkinan karena kurangnya penelitian secara spesifik terhadap penyakit karang tersebut saat ini.

Penelitian penyakit karang sudah berkembang di Caribbean, tapi baru sedikit dilaporkan di daerah Indo-Pasifik dimana pada daerah ini meliputi lebih dari 80% luasan karang di dunia dan lebih dari 90% spesies karang dunia berada di daerah ini (Bryant et al., 1998). Beberapa peneliti berhasil mengungkapkan bahwa pemanasan global merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan hewan karang, karena hewan karang mudah mengalami stress terhadap perubahan suhu. Karang akan mengalami pemutihan (bleach) kalau terjadi stress akibat perubahan suhu karena kehilangan alga yang bersimbiosis dengan hewan karang tersebut yang dikenal dengan zooxanthellae. Kejadian kematian masal karang akibat kenaikan atau penurunan suhu pernah terjadi pada tahun 1997/1998 pada beberapa negara termasuk Indonesia. Perubahan suhu pada daerah Carribbean pernah terjadi pada tahun 2005 yang diikuti dengan munculnya penyakit karang yaitu white plague dan yellow blotch (Miller et al., 2006). Hubungan antara terjangkitnya atau peningkatan penyebaran penyakit karang dan peningkatan suhu telah terdeteksi dengan diketahuinya penyakit sabuk hitam (Black Band Disease), aspergillosis, yellow band disease, white patch

disease dan white syndrome (Raymundo et al., 2008).

Penelitian penyakit karang di Indonesia belum banyak dilakukan, demikian juga belum pernah dilaporkan dampak akibat penyakit karang. Penelitian pernah dilakukan oleh lembaga Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi) di Kepulauan Seribu Jakarta. Penelitian tersebut hanya bersifat pemantauan di lapangan dengan waktu pengamatan sesaat, belum dalam kurun waktu yang panjang seperti mewakili beberapa musim sehingga data yang diperoleh belum detail untuk mengetahui penyebab dan agen pembawa penyakit tersebut.

Penelitian lain juga pernah dilakukan di perairan Taman Nasional Wakatobi (Haapkyla et al., 2007), yang meneliti tentang prevalensi (keterpaparan) penyakit karang. Sabdono dan Radjasa (2008) telah meneliti tentang keberadaan bakteri yang berasosiasi dengan penyakit sabuk hitam dan mengisolasi anti-bakteri yang berasosiasi dengan bakteri patogen. Lembaga penelitian di Indonesia belum pernah melakukan penelitian secara spesifik dan konprehensip terhadap penyakit karang di Indonesia sampai saat ini. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mengungkap beberapa aspek terkait dengan penyakit karang di Indonesia khususnya di Kepulauan Seribu tentunya.

Perumusan Masalah

Masyarakat pesisir telah hidup berdampingan dengan ekosistem terumbu karang di Asia Tenggara selama ribuan tahun dan diperkirakan lebih dari 350 juta orang tinggal dalam wilayah 0 - 50 km dari pantai. Terumbu karang menjadi penting karena dapat sebagai sumber makanan dan mata pencaharian seperti ikan konsumsi hidup, perdagangan ikan hias dan wisata. Terumbu karang Indonesia dapat memberi keuntungan ekonomi setiap tahunnya sekitar 1,6 milyar dolar AS per tahun (Burke et

produksi 3,3 juta ton tahun 2011. Hal ini belum termasuk dari sektor wisata dan konservasi kawasan pesisir maupun laut (Statistik Kelautan dan Perikanan, 2011).

Ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya laut telah menyebabkan eksploitasi yang tinggi dan kerusakan terumbu karang, terutama yang dekat dengan pusat pemukiman penduduk. Ancaman utama terumbu karang ialah penangkapan ikan berlebihan, praktek penangkapan ikan yang merusak, sedimentasi serta pencemaran yang berasal dari daratan (Burke et al., 2002).

Disamping terjadi peningkatan aktivitas manusia, peningkatan suhu perairan juga dapat memberikan dampak terhadap terumbu karang Indonesia. Peningkatan suhu dapat menyebabkan pemutihan masal pada karang dan penyakit karang. Peristiwa kematian masal akibat permutihan karang sudah banyak dilaporkan di Perairan Indonesia, namun masih sedikit informasi tentang dampak penyakit karang di perairan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab sebagian permasalahan tentang penyakit karang tersebut sehingga tindakan manajemen yang baik dapat mengatasi penyebaran lebih luas dan kerusakan terumbu karang Indonesia.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengkaji penyebaran dan kelimpahan penyakit karang secara spasial dan kaitannya dengan parameter lingkungan perairan dan data meteorologi.

- Mengkaji tingkat prevalensi (keterpaparan), insidensi (kasus baru), tingkat virulensi penyakit sabuk hitam dan kaitannya dengan faktor kualitas perairan dan data meteorologi.

- Mengidentifikasi jenis bakteri yang berasosiasi dengan sampel karang yang sehat, terinfeksi dan mati, dan identifikasi jaringan sel karang terinfeksi oleh penyakit sabuk hitam.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat menentukan musim atau bulan puncak terjadinya penyakit karang, dapat menjelaskan kondisi kualitas perairan sebagai indikator munculnya penyakit karang, dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengantisipasi lebih dini untuk mencegah lebih luas penyebaran penyakit karang dalam mendukung tindakan manajemen.

Hipotesis Penelitian

- Kelimpahan, prevalensi, insidensi dan virulensi penyakit karang lebih banyak terjadi pada musim kemarau, karena peningkatan suhu dan intensitas cahaya dapat memicu timbulnya penyakit karang

- Perairan yang tingkat polusinya tinggi dapat meningkatkan kejadian penyakit karang.

- Karang yang hidup pada perairan dangkal lebih banyak terserang penyakit karang.

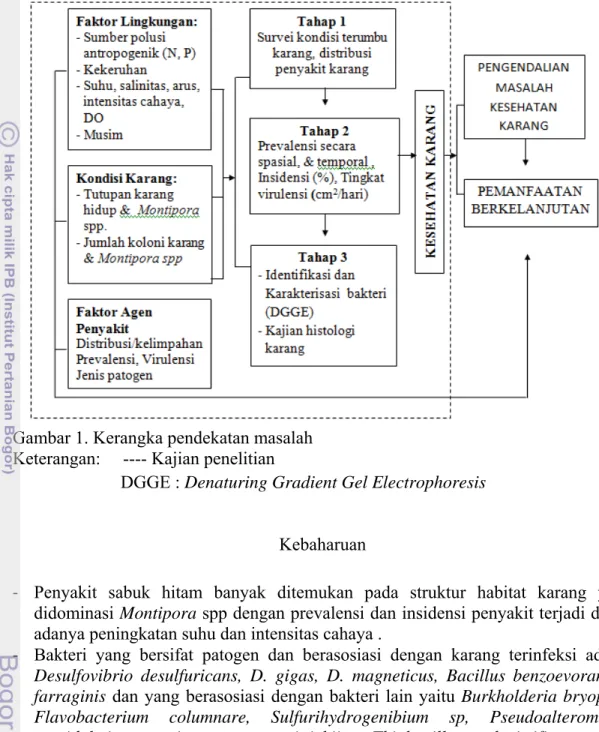

Pendekatan Pemecahan Masalah

Awal terganggunya kesehatan karang sangat tergantung dengan kondisi lingkungan di kawasan terumbu karang tersebut. Kondisi lingkungan ini dapat ditunjukkan oleh beberapa parameter yaitu suhu, nutrien, intensitas cahaya dan sedimentasi di daerah tersebut. Keberadaan penyakit karang disuatu kawasan terumbu karang dapat mempengaruhi dua hal yaitu kelimpahan dan keanekaragaman jenis karang di Indo-Pasifik dan kondisi ini juga terjadi di kawasan dunia lainnya (Loya et

al., 2001).

Peningkatan suhu air laut akan menyebabkan terjadinya stress secara fisiologi pada karang, sehingga karang semakin rentan diserang oleh penyakit. Bakteri patogen dapat menginfeksi karang apabila terjadi peningkatan suhu yang tajam, hal ini ada kaitannya dengan penyebaran penyakit karang dengan perubahan iklim (Obura et al., 2009). Peningkatan suhu yang terjadi pada saat musim panas akan menyebabkan prevalensi penyakit karang lebih tinggi dan jumlah penyakit karang lebih beragam (Bruno et al., 2007).

Parameter lingkungan lain seperti peningkatan konsentrasi nutrien, polusi dari daratan akan memicu tingginya komunitas bakteri di karang yang dapat menimbulkan penyakit karang. Asosiasi karang dengan komunitas bakteri ini dapat dijadikan sebagai indikator biologi dari kesehatan karang (Salerno, 2010).

Tulisan disertasi ini akan menyampaikan tentang kelimpahan penyakit karang, tingkat prevalensi, insidensi dan virulensi penyakit sabuk hitam secara spasial berdasarkan jarak dari daratan utama (Pulau Jawa) dan temporal (musim kemarau, hujan dan waktu peralihan). Penelitian terbagi tiga tahap, tahap awal dilakukan untuk mengetahui kelimpahan penyakit karang secara spasial sebanyak 12 lokasi dengan 1 kali pengambilan data, sebagaimana disajikan pada Bab 2. Berdasarkan hasil survei awal ini ditetapkan 6 lokasi permanen untuk pengamatan secara temporal terhadap prevalensi, insidensi dan virulensi penyakit sabuk hitam di Kepulauan Seribu, seperti disampaikan pada Bab 3. Karang sehat, karang yang terinfeksi oleh penyakit sabuk hitam dan karang mati bekas penyakit sabuk hitam diamati untuk melihat perbedaan jaringan secara histologi dan mengidentifikasi jenis bakteri patogen yang menginfeksi karang, sebagaimana dipaparkan pada Bab 4.

Gambar 1. Kerangka pendekatan masalah Keterangan: ---- Kajian penelitian

DGGE : Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

Kebaharuan

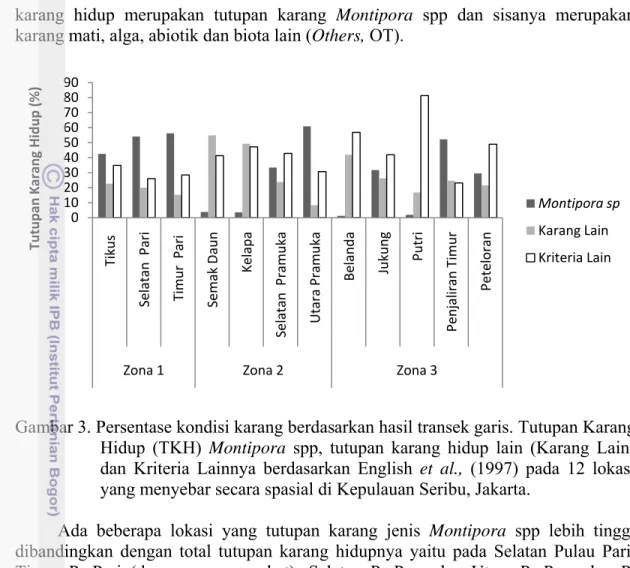

‐ Penyakit sabuk hitam banyak ditemukan pada struktur habitat karang yang didominasi Montipora spp dengan prevalensi dan insidensi penyakit terjadi disaat adanya peningkatan suhu dan intensitas cahaya .

‐ Bakteri yang bersifat patogen dan berasosiasi dengan karang terinfeksi adalah

Desulfovibrio desulfuricans, D. gigas, D. magneticus, Bacillus benzoevoran, B. farraginis dan yang berasosiasi dengan bakteri lain yaitu Burkholderia bryophla, Flavobacterium columnare, Sulfurihydrogenibium sp, Pseudoalteromonas peptidolytica, spingomonas wittichii, Thiobacillus denitrificans dan Sporobacterium olearium. Bakteri yang berasosiasi dengan karang sehat yaitu Halomonas anticariensis, Pseudoalteromonas denitrificans, Psychoromonas ingrahamii, Shewanella benthica, S. liohica dan Vibrio fischeri.

II. DISTRIBUSI DAN KELIMPAHAN PENYAKIT KARANG

SECARA SPASIAL DI KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA

Abstract

Coral diseases that have emerged since the early 1970s have caused significant regional ecological impacts. However, there has been a paucity of research into coral disease in South-East Asia, including Indonesia. This study purpose was to investigate the distribution and abundance of coral disease spatially and its relationship with water quality and meteorology data. The research has been implemented since June 2011 and March 2012. Observation method was used a belt transect with a width of 1 m to the left and right, 20 m long of the meter tape with the 3 replications. Transects placed on the upper reef slope in 1- 2 m depth. This study collected data as following the number of infected colonies by coral disease including Black Band Disease (BBD), White syndrome (WS), Atramentous Necrosis (AtN) and Compromised Helath (CH). This study found that two main diseases BBD and WS were highly prevalent throughout all reefs. Based on spatial location of the abundance average, the highest abundance of BBD (0.08 col. m-2, n=3) was found at zone 1 (sites nearer) to the mainland, whilst for WS (0.05 col.m-2, n=5) highest abundance was found at zone 2 (middle sites). BBD abundance was characterized by the higher of the life coral cover of corals and Montipora spp, colony number of corals and especially Montipora spp. The highest abundance happened on the zone 1 in dry season that the current with suspend material moved from West to East or from the near of the mainland to the islands in Kepulauan Seribu. Moreover the temperature average ranged from 28.98 - 29.39 ˚C known as optimum temperature for pathogen bacteria infection of BBD.

Key Words: Abundance, Black Band Disease, White Syndrome, Montipora spp., Kepulauan Seribu.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kepulauan Seribu terdiri atas 105 gugus pulau terbentang mulai dari teluk Jakarta hingga ke utara dengan pulau Sebira sebagai pulau terluar dengan jarak kurang lebih 150 km dari pantai Jakarta Utara. Diantara pulau tersebut terdapat 11 pulau yang berpenduduk yaitu Pulau Panggang, P. Pramuka, P. Kelapa, P. Kelapa Dua, P. Harapan, Sebira, P. Tidung Besar, P. Payung, P. Pari, P. Lancang Besar, dan P. Untung Jawa (Estradivari dkk., 2009).

Secara geografis Kepulauan Seribu berada antara 106˚20’00” BT (Bujur Timur) hingga 106˚57’00” dan 5˚10’00” LS (Lintang Selatan) hingga 5˚57’00” LS (Lintang Selatan). Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki luas daratan mencapai 897,71 Ha dan luas perairan mencapai 6.997,50 Km2 (Estradivari dkk., 2009).

Kawasan terumbu karang Kepulauan Seribu merupakan daerah yang dekat dengan kota besar Jakarta yang memiliki jumlah penduduk sangat padat sebanyak 9.60 Juta jiwa, diantaranya penduduk di Kepulauan Seribu berjumlah 21.082 ribu jiwa pada tahun 2004 (Badan Pusat Statistik Prov. DKI Jakarta, 2010). Pembangunan kota terus berkembang dan aktivitas penduduk semakin padat, kondisi tersebut memungkinkan terjadinya polusi antropogenik dari daratan hingga sampai ke Kepulauan Seribu terutama di Teluk Jakarta. Kondisi ini terlihat jelas pada musim Timur dimana banyak sampah terbawa ke pulau dan warna perairan agak keruh. Indikasi lain yang dirasakan oleh penduduk adalah rumput laut tidak tumbuh optimal di Pulau Pari, kondisi tersebut diduga karena sudah menurunnya kualitas perairan di daerah tersebut.

Faktor lain yang perlu dicermati adalah pengaruh dampak perubahan iklim dengan adanya fluktuasi suhu dan tinggi muka air laut, kondisi tersebut dapat juga mempengaruhi kelangsungan biota yang ada di laut, termasuk biota yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang. Pemanasan global dapat meningkatkan suhu air laut sehingga terumbu karang akan mengalami stress. Karang dapat mengalami pemutihan (coral bleaching) dan bahkan kematian massal apabila gangguan ini berjalan terus dalam beberapa hari. Habitat berbagai biota laut dan produksi perikanan yang berasal dari ekosistem terumbu karang dapat terganggu. Masyarakat pesisir sebagian besar sangat tergantung pada ekosistem terumbu karang sebagai sumber mata pencaharian.

Peningkatan suhu perairan yang tajam dapat berdampak negatif bagi kehidupan karang yaitu timbulnya penyakit karang. Kondisi lain yang tidak mendukung diantaranya adalah adanya aktivitas penduduk yang bisa sebagai sumber polusi antropogenik dari daratan seperti limbah industri dan rumah tangga, aktivitas pertanian dan penebangan hutan secara besar-besaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Terangi dalam kurun waktu 2005-2009 pada 19 lokasi di Kepulauan Seribu diperoleh kondisi terumbu karang bervariasi dengan kisaran antara 28.9% hingga 34.3%. Kondisi tersebut masih berada pada kelompok kondisi sedang (Gomez dan Yap, 1984). Total marga yang ditemukan di Kepulauan Seribu sebanyak 63 marga dari hasil pengamatan sejak tahun 2005-2009 (Setyawan dkk., 2011).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji distribusi dan kelimpahan penyakit karang dan kaitannya dengan parameter lingkungan perairan dan data meteorologi.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

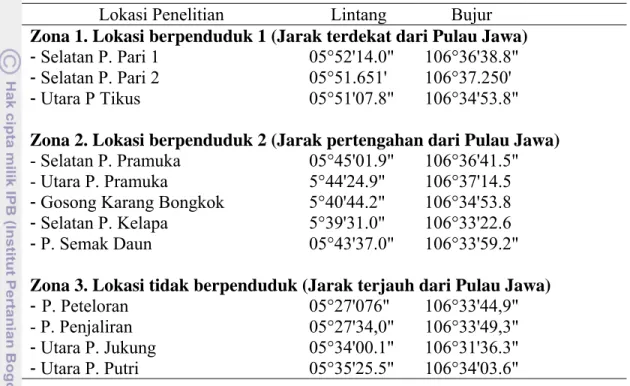

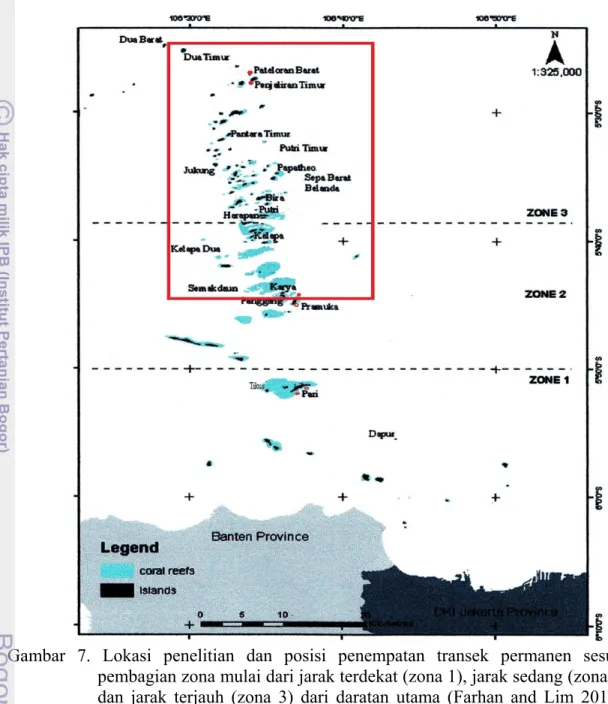

Penelitian dimulai sejak Juni hingga Juli 2011 di 12 lokasi menyebar secara spasial di Kepulauan Seribu Jakarta. Wilayah pengamatan meliputi kawasan Taman Nasional dan luar kawasan Taman Nasional untuk mewakili kondisi penyakit karang secara spasial. Wilayah pengamatan dibagi tiga kelompok zona.

Zona 1 merupakan lokasi terdekat dari Pulau Jawa (daratan utama) yang dilakukan pengamatan pada lokasi bagian Selatan dan bagian Timur P. Pari, dan P. Tikus. Lokasi pada zona 1 dekat dengan pulau yang ada penduduknya yaitu P. Pari dan teluk Jakarta. Zona 2 merupakan perwakilan wilayah di pertengahan berdasarkan jarak dari Pulau Jawa, pada zona ini dilakukan pengamatan pada lokasi bagian Selatan dan bagian Utara P. Pramuka, P. Semak Daun, dan P. Kelapa. Lokasi pada zona 2 ini juga dekat dengan pulau yang ada penduduknya yaitu P. Pramuka, Pulau Panggang dan P. Kelapa. Zona 3 merupakan perwakilan wilayah terjauh yang meliputi P. Putri, P. Jukung, P. Peteloran dan P. Penjaliran Timur. Pulau yang berada di zona 3 ini merupakan zona inti dari kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu dan tidak ada penduduknya. Daerah ini diasumsikan jauh dari sumber aktivitas polusi antropogenik yang berasal dari pulau Jawa atau Teluk Jakarta. Lokasi pengamatan secara geografis dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.

Pengumpulan Data - Data Kondisi Terumbu Karang

Pengambilan data kondisi terumbu karang dilakukan dengan menggunakan metode transek garis (Line Intercept Transect, LIT) pada kedalaman antara 1-3 m di daerah tubir (upper reef slope) dan 3-7 m di lereng terumbu (reef slope). Panjang transek yang digunakan 20 m dengan 3 ulangan setiap lokasi. Pengamatan kondisi karang dilakukan 1 kali pengambilan data. Data kondisi karang meliputi tutupan karang hidup, jumlah koloni karang dan genus karang.

Pada teknik transek garis, bentuk pertumbuhan karang (life form) dan substrat lain dianalisa dengan menggunakan sistem klasifikasi dengan persamaan menurut English et al.,(1997) sebagai berikut:

Dimana,

Li = persentase penutupan biota karang ke-i ni = panjang total kelompok biota karang ke-i dan L = Panjang total transek garis

Hasil tutupan karang hidup yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di lokasi tersebut berada dalam kondisi yang baik berdasarkan kriteria Gomez dan Yap (1984).

Tabel 1. Posisi geografi lokasi penelitian

Lokasi Penelitian Lintang Bujur

Zona 1. Lokasi berpenduduk 1 (Jarak terdekat dari Pulau Jawa)

- Selatan P. Pari 1 05°52'14.0" 106°36'38.8" - Selatan P. Pari 2 05°51.651' 106°37.250' - Utara P Tikus 05°51'07.8" 106°34'53.8"

Zona 2. Lokasi berpenduduk 2 (Jarak pertengahan dari Pulau Jawa)

- Selatan P. Pramuka 05°45'01.9" 106°36'41.5" - Utara P. Pramuka 5°44'24.9" 106°37'14.5 - Gosong Karang Bongkok 5°40'44.2" 106°34'53.8 - Selatan P. Kelapa 5°39'31.0" 106°33'22.6 - P. Semak Daun 05°43'37.0" 106°33'59.2"

Zona 3. Lokasi tidak berpenduduk (Jarak terjauh dari Pulau Jawa)

- P. Peteloran 05°27'076" 106°33'44,9" - P. Penjaliran 05°27'34,0" 106°33'49,3" - Utara P. Jukung 05°34'00.1" 106°31'36.3" - Utara P. Putri 05°35'25.5" 106°34'03.6"

- Data Kelimpahan Penyakit Karang

Pengambilan data menggunakan transek sabuk (belt transect) dengan lebar masing-masing 1 m ke samping kiri dan kanan garis transek dengan panjang transek 20 m sebanyak 3 ulangan, sehingga luas cakupan daerah 120 m2. Data yang diambil di lapangan adalah kelimpahan penyakit karang terutama jenis Black Band Disease (BBD) dan White Syndrom (WS), Atramentous Necrosis (AtN) serta jenis lain yang termasuk dalam parameter kesehatan karang (Raymundo et al., 2008). Data lain yang diperoleh dengan metode transek sabuk ini meliputi total koloni karang dan jumlah koloni karang Montipora spp. Identifikasi jenis penyakit karang dilakukan berdasarkan buku panduan Raymundo et al., (2008).

- Data Kualitas Perairan

Parameter lingkungan yang diukur meliputi kedalaman, suhu air, salinitas, TDS dan DO. Pengukuran data di lapangan dengan menggunakan alat YSI 556 MPS. Analisa data meteorologi dilakukan sebagai data pendukung data kualitas perairan. Data meteorologi tersebut meliputi suhu, lama penyinaran matahari, kecepatan angin dan curah hujan yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok.

Gambar 2. Lokasi penelitian berada mulai dari zona 1 (lokasi terdekat), zona 2 (lokasi pertengahan) dan zona 3 (lokasi terjauh) dari daratan utama (Sumber peta: modifikasi dari Farhan and Lim 2012). Tanda segi empat adalah kawasan Taman Nasional Laut.

Bahan dan Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat dasar lengkap snorkeling (fins, masker,

wetsuit), rol meter, kamera underwater merek Cannon Ixus 120, alat pengukur

kecepatan arus, alat tulis bawah air dan skala standar untuk pengambilan foto bawah air.

Analisis Data

Kelimpahan penyakit karang diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah koloni karang yang terinfeksi dan total luas transek sabuk (belt

transect) yaitu 120 m2. Hubungan antara kondisi karang yang meliputi tutupan karang

hidup, jumlah koloni karang, jumlah koloni karang Montipora spp, kelimpahan penyakit karang dengan faktor lingkungan (fisika-kimia) dianalisa dengan menggunakan Analisa Komponen Utama atau PCA (The Principle Component

Analysis) (Legendre and Legendre, 1983; Ludwig dan Reynold, 1988; Bengen, 1992).

Analisa Komponen Utama adalah model statistik deskriptif yang bertujuan untuk menampilkan dalam bentuk grafik (model matematika) suatu informasi maksimum dari matrik data (Ludwig dan Reynold, 1988). Untuk mengetahui variasi lingkungan dan kondisi karang maka matrik data yang akan dianalisa terdiri dari stasiun pengamatan sebagai individu statistik (baris) dan variabel kondisi karang serta lingkungan sebagai variabel kuantitatif (kolom). Uji statistik Analisa Komponen Utama menggunakan program XL-Stat 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Total luas daerah yang terdata untuk mendapatkan distribusi dan kelimpahan penyakit karang adalah sebesar 1440 m2 dari 12 lokasi dengan metode transek sabuk (belt transect).

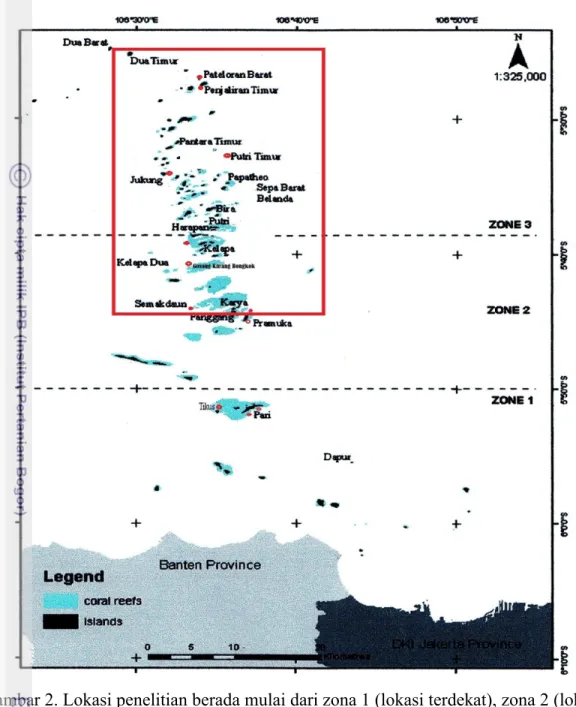

-Kondisi Terumbu Karang

Tutupan karang hidup pada lokasi ditemukan penyakit sabuk hitam atau BBD (Black Band Disease) berkisar antara 18.70%-76.88% dengan rata-rata sebesar 56.66%. Rata-rata tutupan karang hidup ini masih dikelompokkan pada kondisi karang baik menurut kategori Gomez and Yap, (1984). Berdasarkan jarak lokasi pengamatan dari daratan utama, rata-rata tutupan karang hidup pada zona 1 lebih tinggi (64.69%, n=3) dibandingkan dengan lokasi zona 2 (59.49%, n=4) dan terendah pada zona 3 (49.57%, n=5). Rata-rata tutupan karang ini menggambarkan kondisi karang pada lokasi pengambilan data penyakit karang seperti terlihat pada Gambar 3. Tutupan karang hidup tersebut didominasi oleh karang Montipora spp dengan bentuk pertumbuhan CF (Coral Foliose) dan CE (Coral Encrusting). Tutupan karang tersebut berkisar antara 1.24%-60.88%, atau ada sekitar 49.5% dari total tutupan

karang hidup merupakan tutupan karang Montipora spp dan sisanya merupakan karang mati, alga, abiotik dan biota lain (Others, OT).

Gambar 3. Persentase kondisi karang berdasarkan hasil transek garis. Tutupan Karang Hidup (TKH) Montipora spp, tutupan karang hidup lain (Karang Lain) dan Kriteria Lainnya berdasarkan English et al., (1997) pada 12 lokasi yang menyebar secara spasial di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Ada beberapa lokasi yang tutupan karang jenis Montipora spp lebih tinggi dibandingkan dengan total tutupan karang hidupnya yaitu pada Selatan Pulau Pari, Timur P. Pari (dermaga masyarakat), Selatan P. Pramuka, Utara P. Pramuka, P. Jukung, P. Penjaliran Timur dan P. Peteloran (Gambar 3).

- Kelimpahan Penyakit Karang

Karang terinfeksi penyakit banyak ditemukan pada kedalaman antara 1-3 m di daerah tubir (upper reefs slope). Sementara pada kedalaman antara 3-7 m (reef slope) tidak banyak ditemukan penyakit sabuk hitam.

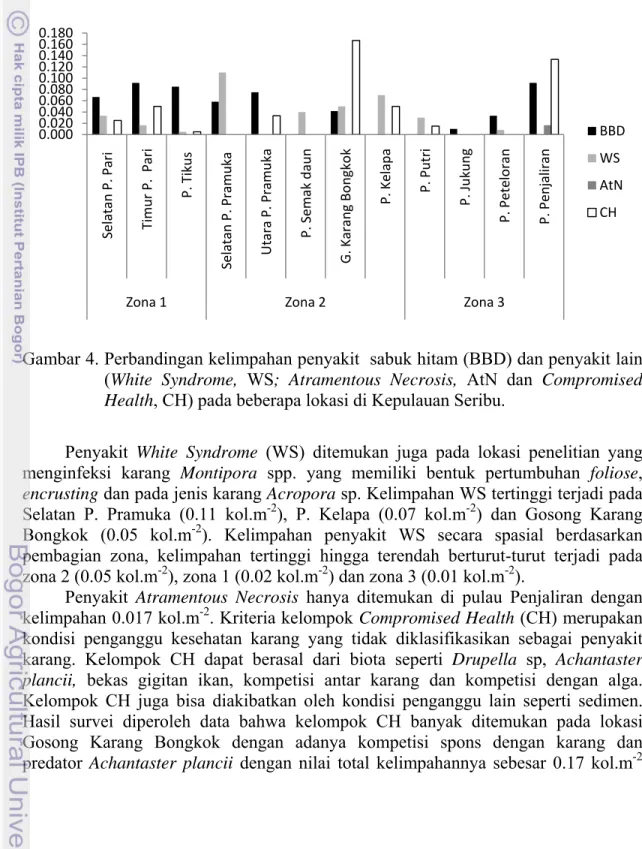

Pada Gambar 4 terlihat bahwa ada beberapa lokasi ditemukannya penyakit sabuk hitam, kelimpahan tertinggi terjadi di Timur P. Pari (0.092 kol.m-2) dan P. Penjaliran (0.092 kol.m-2), kemudian di P. Tikus (0.085 kol.m-2) dan Utara P. Pramuka (0.075 kol.m-2). Kelimpahan penyakit sabuk hitam secara spasial berdasarkan pembagian zona diperoleh rata-rata tertinggi di zona 1 (0.081 kol.m-2), sedang pada zona 2 (0.035 kol.m-2) dan terendah pada zona 3 (0.034 kol.m-2).

Penyakit karang hanya menginfeksi karang jenis Montipora spp dengan bentuk pertumbuhan daun (foliose) dan mengerak (encrusting). Karang jenis lain tidak ditemukan penyakit sabuk hitam di lokasi pengamatan selama penelitian, namun pernah ditemukan di luar lokasi pengamatan yaitu pada jenis Pachyseris sp.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Tikus Selatan Pari Timur Pari Semak Daun Kelapa Selatan Pramuka Utara

Pramuka Belanda Jukung

Putri

Penjaliran

Timur

Peteloran

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Tutupan Karang Hidup (%) Montipora sp Karang Lain Kriteria Lain

Menurut Beeden et al., 2012, kelimpahan penyakit sabuk hitam pada zona 1 (0.081 kol.m-2) sudah termasuk pada kelompok sebagai lokasi target penelitian, pengamatan dan monitoring lebih lanjut karena sudah diatas 0.0375 kol.m-2 (>3

kol/80 m2) pada skala lokal atau di Kepulauan Seribu. Sementara kelimpahan pada zona 2 (0.035 kol.m-2) dan zona 3 (0.034 kol.m-2) belum perlu ada tindakan, hanya perlu dilanjutkan survei dengan melibatkan tenaga secara sukarela yang dekat dengan lokasi kejadian.

Gambar 4. Perbandingan kelimpahan penyakit sabuk hitam (BBD) dan penyakit lain (White Syndrome, WS; Atramentous Necrosis, AtN dan Compromised

Health, CH) pada beberapa lokasi di Kepulauan Seribu.

Penyakit White Syndrome (WS) ditemukan juga pada lokasi penelitian yang menginfeksi karang Montipora spp. yang memiliki bentuk pertumbuhan foliose,

encrusting dan pada jenis karang Acropora sp. Kelimpahan WS tertinggi terjadi pada

Selatan P. Pramuka (0.11 kol.m-2), P. Kelapa (0.07 kol.m-2) dan Gosong Karang Bongkok (0.05 kol.m-2). Kelimpahan penyakit WS secara spasial berdasarkan pembagian zona, kelimpahan tertinggi hingga terendah berturut-turut terjadi pada zona 2 (0.05 kol.m-2), zona 1 (0.02 kol.m-2) dan zona 3 (0.01 kol.m-2).

Penyakit Atramentous Necrosis hanya ditemukan di pulau Penjaliran dengan kelimpahan 0.017 kol.m-2. Kriteria kelompok Compromised Health (CH) merupakan kondisi penganggu kesehatan karang yang tidak diklasifikasikan sebagai penyakit karang. Kelompok CH dapat berasal dari biota seperti Drupella sp, Achantaster

plancii, bekas gigitan ikan, kompetisi antar karang dan kompetisi dengan alga.

Kelompok CH juga bisa diakibatkan oleh kondisi penganggu lain seperti sedimen. Hasil survei diperoleh data bahwa kelompok CH banyak ditemukan pada lokasi Gosong Karang Bongkok dengan adanya kompetisi spons dengan karang dan predator Achantaster plancii dengan nilai total kelimpahannya sebesar 0.17 kol.m-2

0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 0.160 0.180 Selatan P. Pari Timur P. Pari P. Tikus Selatan P. Pramuka Utara P. Pramuka P. Semak daun G. Karang Bongkok P. Kelapa P. Putri P. Jukung P. Peteloran P. Penjaliran

Zona 1 Zona 2 Zona 3

BBD WS AtN CH

(Gambar 4). Keberadaan Achantaster plancii juga ditemukan di P. Kelapa yang ditandai dengan adanya bekas jejak memutih pada setiap koloni karang yang dilewatinya.

Keberadaan penyakit sabuk hitam di Kepulauan Seribu terkonsentrasi hanya pada satu genus karang saja yaitu Montipora spp, berbeda dengan yang ditemukan oleh beberapa penelitian lainnya yang mengatakan penyakit sabuk hitam dapat menginfeksi beberapa jenis karang dan terdistribusi secara merata (Frias-Lopez et al., 2003).

- Kondisi Kualitas Perairan

Pengukuran parameter kualitas perairan dilakukan secara langsung di lapangan untuk data suhu, salinitas, DO, pH, dan TDS. Berdasarkan data suhu diperoleh rata-rata berkisaran antara 28.98–29.39 ˚C. Kisaran suhu tersebut sudah merupakan kondisi optimum bagi pertumbuhan bakteri patogen bagi penyakit sabuk hitam.

Tabel 2. Hasil pengukuran parameter kualitas air langsung di lapangan

Parameter satuan Lokasi

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Suhu

Salinitas ˚C ‰ 29.39±0.70 32.02±4.31 28.98±0.86 34.99±0.55 29.13±0.79 34.79±0.46 DO mg/l 8.31±1.60 7.28±2.09 7.78±1.86

TDS mg/l 31.93±3.85 34.6±0.48 34.43±0.40

- Keterkaitan Parameter Lingkungan dan Kondisi Karang dengan Penyakit Karang Berdasarkan hasil uji statistik dengan Analisa Komponen Utama yang dilakukan terhadap matrik korelasi memunculkan sumbu-sumbu faktorial yang mengekstraksi secara progresif mengenai informasi maksimum dari parameter fisika, kimia dan parameter kondisi karang dalam kaitannya dengan keberadaan penyakit karang.

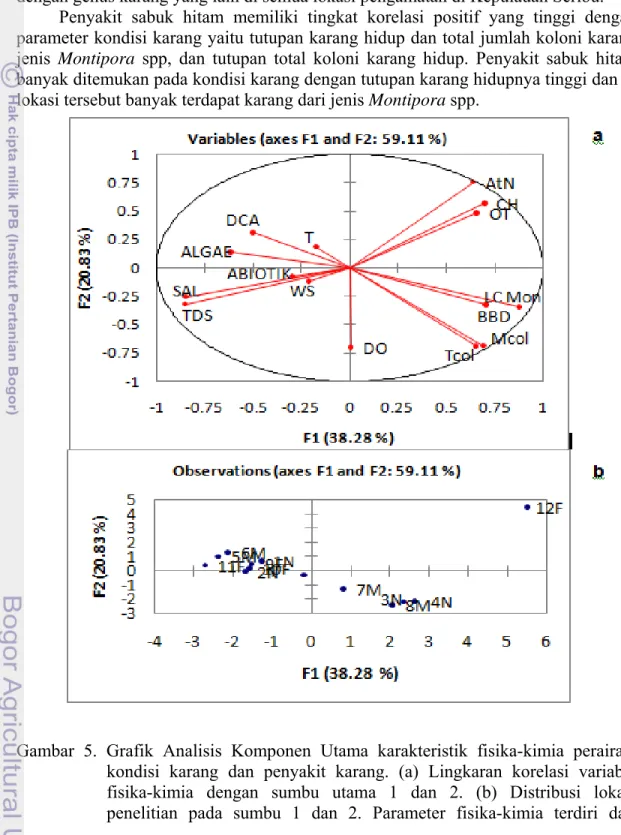

Informasi maksimum yang didapat dari parameter tersebut pada setiap sumbu diukur dari besarnya akar ciri yang dihasilkan, dimana dapat dievaluasi besarnya ragam yang dijelaskan oleh setiap sumbu. Parameter fisika-kimia yang meliputi suhu, salinitas, DO, TDS dan parameter kondisi karang (Total tutupan karang hidup-LCC, Tutupan karang hidup jenis Montipora spp.-LCMon., Total koloni karang-Tcol, Total koloni karang Montipora spp.-TMon), dan penyakit karang (BBD, WS, AtN, dan CH) akan terjelaskan peranannya masing-masing pada pembentukan sumbu utama.

Ragam total dari 3 sumbu mencapai 71.16%, dimana sumbu pertama, kedua dan ketiga mempunyai akar ciri berturut-turut 5.74, 3.12 dan 1.81. Keragaman data yang dapat dijelaskan oleh masing sumbu berturut-turut adalah 38.28%, 20.83% dan 12.05%. Hasil analisis PCA ini dapat menjelaskan keterkaitan antara parameter kualitas perairan, penyakit karang dan parameter kondisi karang dengan keterwakilan ke tiga sumbu tersebut.

Berdasarkan korelasi matrik, diketahui bahwa terdapat korelasi yang kuat antara jumlah total koloni karang yang ditemukan (Tcol) dengan tutupan karang jenis

Montipora spp (LC Mon) dengan nilai korelasi 0.812. Korelasi kedua data ini

menunjukkan karang Montipora spp memiliki jumlah koloni terbanyak dibandingkan dengan genus karang yang lain di semua lokasi pengamatan di Kepulauan Seribu.

Penyakit sabuk hitam memiliki tingkat korelasi positif yang tinggi dengan parameter kondisi karang yaitu tutupan karang hidup dan total jumlah koloni karang jenis Montipora spp, dan tutupan total koloni karang hidup. Penyakit sabuk hitam banyak ditemukan pada kondisi karang dengan tutupan karang hidupnya tinggi dan di lokasi tersebut banyak terdapat karang dari jenis Montipora spp.

Gambar 5. Grafik Analisis Komponen Utama karakteristik fisika-kimia perairan, kondisi karang dan penyakit karang. (a) Lingkaran korelasi variabel fisika-kimia dengan sumbu utama 1 dan 2. (b) Distribusi lokasi penelitian pada sumbu 1 dan 2. Parameter fisika-kimia terdiri dari

Salinitas (SAL), Total Dissolve Solid (TDS), Suhu (T), Dissolve Oxigen (DO). Parameter kondisi karang terdiri dari Total koloni karang (TCol), Jumlah koloni Montipora sp (Mcol), Tutupan karang Montipora sp (LCMon), Alga, Abiotik, Dead Coral with Algae-DCA, Others-OT) dan penyakit karang (Black Band Disease-BBD, White Syndrome-WS,

Atramentous Necrosis-AtN, Compromised Health-CH). Lokasi

penelitian (Zona 1-N, Zona 2-M dan Zona 3-F).

Ada beberapa parameter yang berkontribusi dalam pembentukan sumbu utama 1, diantaranya adalah dari parameter fisika-kimia yang meliputi salinitas, TDS dan suhu, dari kondisi karang meliputi tutupan karang hidup jenis Montipora spp (LC Mon), jumlah koloni karang jenis Montipora spp (Mcol), total jumlah koloni semua jenis karang (Tcol), hewan lain termasuk kelompok others (OT) pada sumbu positif dan alga pada sumbu negatif. Sementara dari kelompok penyakit karang yang mencirikan sumbu utama 1 adalah penyakit karang Atramentous Necrosis (AtN),

Compromised Health (CH) dan sabuk hitam (BBD) pada sumbu positif. Parameter

lain yang berkontribusi dalam pembentukan sumbu utama 2 dari parameter fisika-kimia adalah DO, dari kondisi karang adalah abiotik dimana keduanya dari sumbu negatif dan dari jenis penyakit karang adalah White Syndrome (WS) pada sumbu positif.

Keberadaan penyakit sabuk hitam dicirikan oleh kondisi karang yang meliputi tutupan karang jenis Montipora spp (LC Mon), jumlah koloni karang jenis Montipora spp. (M col), Total koloni semua jenis karang (Tcol) dan total tutupan karang hidup (LCC) seperti dapat dilihat pada Gambar 5. Keberadaan penyakit Atramentous

Necrosis (AtN) dan Compromised Health (CH) berkorelasi negatif dengan adanya

salinitas dan TDS yang rendah, erat korelasinya dengan keberadaan hewan lain (OT). Distribusi lokasi penelitian terhadap komponen utama ditentukan oleh parameter fisika-kimia, kondisi karang dan penyakit karang (Gambar 5 b). Terdapat 3 kelompok zona penelitian, kelompok pertama yaitu lokasi Pulau Tikus (3N), Selatan P. Pramuka (4N), G. Karang Bongkok (7M), P. Kelapa (8M) dan P. Penjaliran (12F). Kelompok penelitian kedua meliputi Selatan P. Pari (1N), Timut P. Pari (2N), Utara P. Pramuka (5M), P. Panggang (6M), P. Putri (9F), P. Jukung (10F), dan P. Peteloran (11F).

Kelompok lokasi penelitian pertama mempunyai kontribusi besar terhadap sumbu utama 1 positif yang dicirikan oleh adanya penyakit sabuk hitam (BBD), tutupan karang Montipora spp, jumlah koloni karang Montipora spp, total koloni karang hidup dan tutupan karang hidup. Dengan demikian kelompok lokasi penelitian pertama memiliki penyakit sabuk hitam, tutupan karang Montipora spp, jumlah koloni karang Montipora spp, total koloni karang hidup dan tutupan karang hidup lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok penelitian kedua.

Kelompok penelitian kedua mempunyai kontribusi besar terhada sumbu utama 1 negatif yang dicirikan oleh salinitas dan TDS. Sementara lokasi P. Penjaliran (12F) terpisah dari kelompok lokasi pertama, berkontribusi besar terhadap sumbu utama 1 positif yang dicirikan oleh adanya penyakit Atramentous Necrosis (AtN),

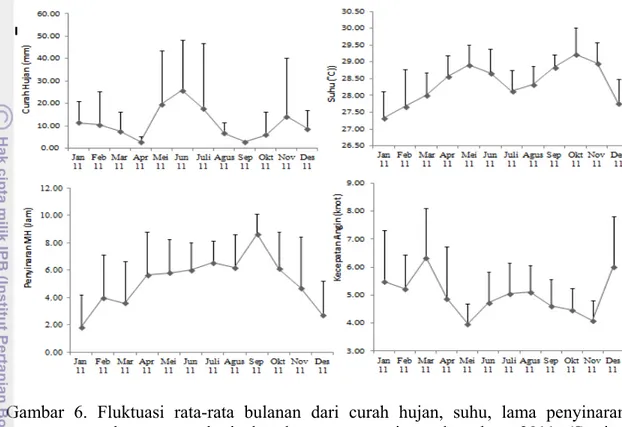

Gambar 6. Fluktuasi rata-rata bulanan dari curah hujan, suhu, lama penyinaran cahaya mata hari dan kecepatan angin pada tahun 2011 (Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, 2011).

Berdasarkan Gambar 6 data rata-rata bulanan pada tahun 2011, diperoleh data kecepatan angin disaat penelitian (Juni-Juli 2011) sedang mengalami peningkatan yang dimulai dari bulan Mei hingga sampai Agustus 2011 (3.97-6.12 knots), sedangkan puncak tertinggi sudah terjadi pada bulan Maret 2011 (6.34 knots). Data curah hujan memperlihatkan bahwa curah hujan tertinggi pada tahun 2011 terjadi pada bulan Juni (25.78 mm) kemudian turun pada bulan Juli menjadi 17.70 mm (Gambar 6). Data suhu terlihat terjadi dua kali puncak tertinggi yaitu pada bulan Mei (28.90˚C) atau satu bulan sebelum pengambilan data di lapangan dan Oktober 2011 (29.23˚C) merupakan puncak suhu tertinggi.

Kemudian data lama penyinaran matahari pada bulan Juni 2011 sedang mengalami peningkatan yang terjadi sejak bulan Maret (3.60 mm) hingga Juli 2011(6.55 mm). Kondisi tersebut yaitu peningkatan suhu yang mencapai puncak pada bulan Mei 2011 (1 bulan sebelum penelitian) dan sedang terjadi peningkatan lama penyinaran cahaya matahari di saat penelitian, dapat memicu terjadinya penyakit karang di kawasan Kepulauan Seribu. Penyakit sabuk hitam (BBD) dapat menginfeksi karang dalam kondisi suhu optimum bakteri jenis Phormidium

corallyticum pada 28–30 ◦C, bakteri ini merupakan salah satu penyebab terjadinya

Pembahasan

Pada penelitian awal ini yang dilaksanakan pada musim kemarau terlihat hasil bahwa penyakit sabuk hitam atau BBD (Black Band Disease) banyak terjadi pada zona 1, meskipun pada zona 3 juga masih ditemukan penyakit karang. Dua jenis penyakit karang yang sering ditemukan yaitu penyakit sabuk hitam dan WS (White

Syndrome). Kondisi ini dapat menjawab salah satu asumsi bahwa penyakit karang

memang banyak ditemukan di zona 1 yang dekat dengan daratan utama yang dianggap sebagai pembawa bahan polusi antropogenik. Namun pada lokasi terjauhpun (zona 3) juga masih ada ditemukan, dimana polusi antropogenik diasumsikan tidak akan sampai ke lokasi tersebut.

Penyakit sabuk hitam banyak terjadi di lokasi penelitian terkait juga dengan musim pengambilan data yaitu di musim kemarau, pada musim ini terjadi aliran arus dari Barat kea rah Timur sehingga banyak sumber polusi antropogenik terbawa dari muara sungai atau sumber lain dekat dengan daratan utama hingga ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Perairan agak berwarna keruh karena banyak mengandung partikel terlarut terbawa arus di badan perairan.

Penyakit sabuk hitam merupakan salah satu jenis penyakit dari 4 jenis penyakit yang diketahui berasosiasi dengan perubahan suhu perairan (Kuta and Richardson 1996; Bruckner et al., 1997), jenis penyakit lain plague (Dustan 1977; Richardson 1998), dan jenis penyakit yang baru dikenal yaitu penyakit dark spots (Gil-Agudelo and Garzon-Ferreira 2001) pada umumnya penyakit tersebut terjadi pada musim panas disaat suhu berada diatas 28 ˚C (Kuta and Richardson, 2002).

Lama penyinaran matahari dalam hal ini terkait dengan intensitas cahaya matahari dan suhu sangat menentukan kejadian penyakit sabuk hitam dan WS, karena lokasi pengamatan berada pada perairan yang dangkal yaitu di daerah tubir (1-2 m). Keberadaan karang di lokasi penelitian didominasi oleh karang dengan bentuk pertumbuhan foliose atau menyerupai lembaran daun dan encrusting dari genus

Montipora sp, sehingga cahaya matahari diterima pada permukaan yang lebar

tersebut. Permukaan yang lebar juga memiliki dampak negatif apabila kecepatan arus rendah (data meteorologi kecepatan angin) sehingga terjadi pengendapan sedimen pada karang Montipora spp tersebut. Bakteri patogen dari penyakit sabuk hitam dapat dengan mudah menyerang dan berasosiasi dengan karang Montipora spp, apabila karang tersebut dalam keadaan lemah (stress). Karang Montipora spp atau

family Acroporiidae secara umum memiliki kemampuan adaptasi yang rendah

dibandingkan dengan famili karang lain terhadap suhu, intensitas cahaya, sedimentasi dan faktor lingkungan lainnya.

Pemasukkan nutrien, sedimentasi dan masuknya air dari daratan yang membawa sedimen merupakan faktor yang potensial mendukung timbulnya penyakit karang. Berdasarkan penelitian Kuta and Richardson (2002) melaporkan bahwa sudah diperoleh lima faktor (suhu, kedalaman, keragaman karang, dan konsentrasi ortho-fosfat dan nitrit), melalui pengujian secara statistik diperoleh hubungan yang sangat nyata dengan keberadaan penyakit sabuk hitam. Bruckner and Bruckner (1997) melaporkan bahwa terjadi peningkatan munculnya penyakit sabuk hitam pada

terumbu karang yang dekat dengan saluran atau daerah pembuangan limbah dan daerah yang tinggi pemasukkan sedimennya.

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang paling produktif secara biologis, namun juga merupakan ekosistem yang paling sensitif terhadap tekanan (Birkeland, 1997). Terumbu karang Kepulauan Seribu merupakan salah satu contoh ekosistem terumbu karang yang dekat dengan kota besar (Jakarta), sehingga letak ini sangat berpengaruh terhadap kondisi terumbu karang tersebut. Hal ini didukung oleh Cleary et al., (2006) bahwa semakin dekat dengan pantai Jakarta atau berada dalam wilayah Teluk Jakarta akan memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan terumbu karang yang terletak lebih jauh terutama akibat tingginya turbiditas dan partikel terlarut dalam perairan.

Penelitian yang dilakukan Giyanto dkk., (2006) dibeberapa pulau yang dekat dengan daratan utama atau Teluk Jakarta pada tahun 2005 menunjukkan bahwa perairan Onrust sudah tidak ditemukan lagi karang hidup. Penurunan kondisi karang juga sudah diketahui dari hasil penelitian sejak tahun 1994 bahwa kekayaan jenis karang perairan Pulau Onrust menurun secara signifikan dalam kurun waktu 64 tahun. Pada tahun 1929 ditemukan sebanyak 96 jenis, kemudian pada tahun 1993 menurun menjadi 21 jenis. Pulau-pulau lain di Teluk Jakarta diperkirakan mengalami masalah yang sama (Suharsono dan Tuti, 1994).

Polusi antropogenik merupakan salah satu faktor penyebab terjadi penurunan kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu, hal ini didukung oleh pendapat Clearly

et al., (2006) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh secara nyata pada tutupan

karang di Kepulauan Seribu Jakarta adalah gradien lingkungan yang besar, semakin jauh dari Teluk Jakarta maka kondisi terumbu karang akan lebih baik karena jarak mempengaruhi konsentrasi polutan yang masuk ke perairan. Kemudian ledakan populasi bulu Seribu (Acantaster plancii) pernah terjadi di awal tahun 1990-an juga merupakan salah satu contoh gradien lingkungan yang telah menyebabkan terjadi penurunan tutupan karang dari 23% di 1985 menjadi 17% di tahun 1995 (DeVantier dkk., 1998).

Penyakit sabuk hitam yang banyak ditemukan pada perairan dangkal mulai dari rataan terumbu (reef flat) hingga ke tubir (upper reefs slope) di Kepulauan Seribu sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ru¨tzler et al., 1983; Taylor 1983; dan Antonius 1985, dimana terdapat perbedaan nyata penyakit sabuk hitam di perairan dangkal dengan perairan lebih dalam. Penyakit sabuk hitam tidak ditemukan lagi pada kedalaman yang lebih dalam dari 6.6 m. Pola distribusi pada perairan dangkal ini dikarenakan penyakit sabuk hitam didominasi oleh cyanobacterium yang keberadaannya tergantung dengan cahaya matahari (photosynthetic cyanobacterium) (Antonius 1981; Richardson et al., 1997).

Penelitian yang dilakukan oleh Kuta & Richardson, (2002) telah berhasil melakukan perbandingan suhu antara lokasi yang ada penyakit sabuk hitam dengan lokasi yang tidak ada penyakit dan diperoleh perbedaan yang nyata antara kedua lokasi tersebut. Hasil pengamatan suhu pada semua lokasi yang ada penyakit sabuk hitam berkisar antara 29.0 sampai 30.0 ˚C. Kondisi pada kisaran suhu tersebut sudah memungkinkan bakteri dapat menginfeksi karang. Berdasarkan data meteorologi, suhu mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada bulan Mei, satu bulan

sebelum dilakukan survei ini. Lama penyinaran matahari juga sedang mengalami peningkatan sejak Maret 2011 dan disaat penelitian dilaksanakan, sementara kecepatan angin mengalami penurunan membuat arus dan ombak melemah sehingga lama penyinaran matahari menyebabkan intensitas cahaya menjadi tinggi dan optimal sampai ke dasar perairan tubir. Beberapa faktor inilah yang secara bersama-sama dapat mendukung terjadinya penyakit sabuk hitam.

Hubungan kelimpahan penyakit sabuk hitam dan naiknya suhu perairan sudah pernah ditemukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dari program monitoring secara musiman (Antonius 1981; Edmunds 1991; Kuta and Richardson 1996; Bruckner et

al., 1997; Borger 2005; Voss and Richardson 2006; Rodriguez and Croquer 2008;

Sato et al., 2009; Zvuloni et al., 2009). Intensitas cahaya juga telah disarankan dan menjadi perhatian sebagai faktor lingkungan yang berperan dalam penentuan pola distribusi penyakit sabuk hitam (Kuta and Richardson 2002; Page and Willis 2006; Croquer and Weil 2009), dan juga perubahan kelimpahan penyakit karang dan perkembangan penyakit pada koloni karang (Sato et al., 2009).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penyakit karang (BBD, WS) ditemukan pada semua lokasi, namun kelimpahan BBD tertinggi terjadi pada zona 1 (P. Pari), WS pada zona 2 (P. Pramuka). Distribusi secara vertikal penyakit karang banyak ditemukan pada perairan dangkal.

Ada beberapa faktor secara bersama-sama sebagai pemicu terjadinya BBD dan WS. Faktor-faktor tersebut adalah peningkatan suhu dan lama penyinaran matahari sejak bulan Maret hingga Juli. Kecepatan angin dan curah hujan mengalami penurunan pada waktu bersamaan, sehingga suhu lebih optimal memicu karang menjadi stress dan karang Montipora spp terinfeksi oleh bakteri patogen.

III. PREVALENSI, INSIDENSI DAN VIRULENSI PENYAKIT

KARANG SABUK HITAM (Black Band Disease) DI KEPULAUAN

SERIBU, JAKARTA

Abstract

Black band disease (BBD) is the oldest recognised disease of scleractinian coral, originally reported as early as 42 years ago. Despite the relatively early identification of the BBD and its widespread study, there has not yet to be any comprehensive study of this disease around the Indonesian archipelago. The study purposes were to do observation on the prevalence, incidence, virulence of BBD and its relationship with water quality and meteorology data within Kepulauan Seribu region, and a Marine National Park. The survey was carried out between June 2011 and May 2012 by using belt transect with three replications of 2 m both side of 20 m tape. The research carried out at six (720 m2) of permanentally marked sites with spatially data (zone 1, zone 2 and and zone 3) and temporally data (dry, rainy season and transition) on the upper reefs slope. Each zone have two permanent marked sites as a replication. Especially on the BBD peak season, the survey was also carried out at reef slope (8 sites). The survey found both BBD 1549 colonies and other type of disease 356 colonies. BBD was found to be the most prevalent disease, ranging from 0.31% to 31.64% prevalence. Highest average prevalence was found at zone 2 (6.31%), followed by zone 3 (5.76%), with zone 1 having the lowest average prevalence at 3.76%. Due to prevalence being lowest at zone 1, it is unlikely that anthropogenic sources from the mainland are responsible for increased BBD prevalence. Data from temporal surveys revealed BBD abundance was highest during the transitional period between dry and rainy seasons (10.17%), followed by rainy season (4.88%) and dry season (4.26%). During this outbreak event occurring at the transitional period between seasons, temperature, light intensity, Ortho-phosphate were found to increase, TOM (Total Organic Matter), current, and turbidity were found to decreased. Meteorology data of wind speed was also decreased and duration of sun shine and temperature were increased. These indicates that these parameters were plays a role in BBD onset. BBD incidence was happen at the same role with the BBD prevalence but the value at the highest (3.18%) in zone 2, followed by zone 3 (1.67%) and zone 1 (3.18%). BBD virulence was highest on at zone 2 (8.10%) and zone 1 (3.79%). The highest rate of BBD virulence occurred during dry seasons as temperatures and light intensity sharply increased during this time. BBD prevalence was low on the reef slope, due to light intensity being having a greater impact at shallower depths and Montipora spp were not the highest abundance, but the third abundance after Porites sp and Acropora sp in the reef slope. Black band disease was found to occur mainly in Montipora sp, but it is worth noting that this genus also makes up the majority of coral species found at the study sites.