BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Skabies

2.1.1. Definisi

terus menggaruk-garuk kulitnya dan sebagai akibatnya seringkali menjadi infeksi sekunder (Slamet, 2009).

Penyakit Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi terhadap Sarcoptes sabies varian hominis dan produknya. Penyakit ini sering juga disebut dengan nama lain kudis, The itch, Seven year itch, Gudikan, Gatal Agogo, Budukan atau Penyakit Ampera (Handoko, 2008).

Skabies adalah penyakit kulit yag disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi terhadap tungau Sarcoptes Scabiei varietas horminis. Wabah skabies pernah terjadi pada zaman penjajahan Jepang (1942-1945), kemudian menghilang dan timbul lagi pada tahun 1965, hingga kini penyakit tersebut tidak kunjung reda dan insidensnya tetap tinggi (Juanda, 2009).

Skabies didapat terutama di daerah kumuh dengan keadaan sanitasi yang sangat jelek. Reserfoir skabies adalah manusia, penularan terjadi secara langsung dari orang ke orang ataupun lewat peralatan seperti pakaian. Hal ini dipermudah oleh keadaan air bersih yang kurang jumlahya. Oleh karena itu skabies juga banyak didapat sewaktu terjadi peperangan (Slamet, 2009).

2.1.2. Epidemiologi

memeriksa. Diantara faktor di atas kepadatan penduduk merupakan faktor terpenting dalam penyebaran skabies (Burkhart, 2009).

Skabies ditemukan di semua negara dengan prevalensi yang bervariasi. Di beberapa negara yang sedang berkembang prevalensi Skabies sekitar 6%-27% populasi umum, dan cenderung tinggi pada anak-anak serta remaja. Dari suatu survei yang dilakukan pada tahun 1983 diketahui bahwa di sepanjang sungai Ucayali, Peru, ditemukan beberapa desa dimana semua anak-anak dari penduduk asli desa terebut mengidap skabies. Behl (1985) menyatakan bahwa prevalensi skabies pada anak-anak di desa-desa Indian adalah 100% (Meinking, 1988). Di Sentiago, Chili, insiden tertinggi terdapat pada kelompok umur 10-19 tahun (45%) sedangkan di Sao Paulo, Brazil insiden tertinggi terdapat pada anak di bawah 9 tahun. Di India , Gulati melaporkan prevalensi tertingi pada anak usia 5-14 tahun. Hal ini berbeda dengan laporan Srivasvata yang menyatakan prevalensi tertinggi terdapat pada anak di bawah 5 tahun. Di negara maju, prevalensi skabies sama pada semua golongan umur (Burkhart, 2009).

berpenduduk 2000 orang. Pada survei ini di temukan bahwa 90% penduduk penderita skabies. Pada tahun 1986 survei di desa Indian lainnya yang berpenduduk 756 orang didapatkan bahwa prevalensi skabies pada bayi yang berumur kurang dari 11 tahun adalah 84%.

Menurut Djuanda (2008), ada dugaan bahwa setiap siklus 30 tahun terjadi epidemik skabies. Banyak faktor yang menunjang penyakit ini, antara lain: sosial ekonomi yang rendah, hygiene yang buruk, hubungan seksual yang sifatnya promiskuitas, kesalahan diagnosis dan perkembangan demografik serta ekologik. Penyakit ini dapat dimasukkan dalam P. H. S. (Penyakit akibat hubungan seksual).

Menurut Departemen Kesehatan RI prevalensi skabies di puskesmas seluruh Indonesia pada tahun 1986 adalah 4.6%-12.95% dan skabies menduduki urutan ke tiga dari duabelas penyakit kulit tersering. Di bagian kulit dan kelamin FKUI/RSCM pada tahun 1988, dijumpai 704 kasus skabies yang merupakan 5.77% dari seluruh kasus baru. Pada tahun 1989 dan 1990 prevalensi skabies adalah 6% dan 3.9%.

2.1.3. Cara Penularan (Transmisi)

1. Kontak langsung (kontak kulit dengan kulit), misalnya berjabat tangan, tidur bersama dan hubungan seksual.

2. Kontak tidak langsung (melalui benda), misalnya pakaian, handuk, sprei, bantal dan lain-lain.

kadang-kadang dapat menulari manusia, terutama pada mereka yang banyak memelihara binatang peliharaan misalnya anjing (Sungkar, 2009).

Penularan dapat terjadi dengan berpindahnya kutu-kutu tersebut secara langsung dari kulit penderita ke kulit orang lain. Walaupun demikian penularan dapat terjadi secara tidak langsung, misalnya kutu itu menempel pada pakain penderita, sprei, tempat tidur, handuk dan sebagainya. Dari barang-barang ini kutu berpindah tempat ke orang lain. Kesempatan untuk berpindah tersebut besar sekali, sebab kutu masih bias hidup pada barang-barang diatas selama kira-kira dua hari (Ronald, 2005).

Penularan penyakit dari orang ke orang merupakan bentuk yang sangat penting Karena sifat penyakit ini lebih sering mewabah dan mudah menyebar dalam masyarakat. Melihat sifatnya, maka penyakit yang menular dari orang ke orang mempunyai tiga sifat utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus meliputi waktu generasi, kekebalan masyarakat serta angka serangan sekunder (Noor, 2000).

2.1.4. Etiologi

Sarcoptes Scabiei termasuk filum arthropoda, kelas arachnida, ordo

ackarima, super famili sarcoptes. Pada manusia disebut Sarcoptes Scabiei var.horminis. Selain itu terdapat Sarcoptes Scabiei yang lain, misalnya pada kambing.

Bentuk dewasa mempunyai empat pasang kaki di depan sebagai alat untuk melekat dan dua pasang kaki kedua pada betina berakhir dengan rambut, sedangkan pada yang jantan pasangan kaki ketiga berakhir dengan rambut dan keempat berakhir dengan alat perekat (Djuanda, 2008).

Siklus hidup tungau ini sebagai berikut: setelah kopulasi (perkawinan) yang terjadi di atas kulit, yang jantan akan mati, kadang-kadang masih dapat hidup beberapa hari dalam terowongan yang digali oleh betina. Tungau betina yang telah dibuahi menggali terowongan dalam stratum korneum, dengan kecepatan 2-3 milimeter sehari sambil meletakkan telurnya 2 atau 4 butir sehari sampai mencapai 40-50. Bentuk betina yang dibuahi ini dapat hidup sebulan lamanya. Telur akan menetas, biasanya dalam waktu 3-5 hari, dan menjadi larva yang mempunyai 3 pasang kaki. Larva ini dapat tinggal dalam terowongan, tetapi dapat juga keluar. Setelah 2-3 hari larva akan menjadi nimfa yang mempunyai 2 bentuk, jantan dan betina dengan 4 pasang kaki. Seluruh siklus hidupnya mulai dari bentuk telur sampai bentuk dewasa memerlukan waktu antara 8-12 hari (Djuanda, 2008).

2.1.5. Patogenesis

menetas dalam waktu 3-4 hari dan menjadi larva yang mempunyai tiga pasang kaki. Setelah tiga hari larva kemudian menjadi nimfa dengan empat pasang kaki dan selanjutnya menjadi tungau dewasa. Siklus hidup tungau mulai dari telur sampai dengan dewasa memerlukan waktu selama 10-14 hari. Pada suhu kamar (21˚C dengan kelembaban relatif 40-80%) tungau masih dapat hidup di luar penjamu selama 24-36 jam (Boediardja, 2004).

Masuknya Sarcoptes Scabiei ke dalam epidermis tidak segera memberikan gejala pruritus. Rasa gatal timbul satu bulan setelah infestasi primer serta adanya infestasi kedua sebagai manifestasi respon imun terhadap tungau maupun sekret yang di hasilkannya di terowongan bawah kulit. Sekret dan ekskreta yang dikeluarkan tungau betina bersifat toksik atau antigenik. Diduga bahwa terdapat infiltrasi sel dan deposit IgE di sekitar lesi kulit yang timbul. Pelepasan IgE akan memicu terjadinya reaksi hipersensitivitas, meskipun hal ini masih belum jelas (Boediardja, 2004).

Dalam suatu penelitian dilaporkan terdapat peningkatan jumlah sel mas, khususnya pada malam hari, di daerah lesi. Hal ini berperan pada timbulnya gejala klinis dan perubahan histologis. Pada bayi dan anak sebagai kelompok yang paling banyak mengalami skabies, selain faktor imunitas yang belum memadai faktor penularan dari orangtua, terutama ibu, serta faktor anak yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah dan di sekolah juga ikut berperan terhadap timbulnya skabies (Boediardja, 2004).

terhadap sekreta dan eksreta tungau yang memerlukan waktu kira-kira sebulan setelah infestasi. Pada saat itu kelainan kulit menyerupai dermatitis dengan ditemukannya papul, vesikel, urtika dan lain-lain. Dengan garukan dapat timbul erosi, ekskoriasi, krusta dan infeksi sekunder (Djuanda, 2008).

2.1.6. Gejala Klinis

Gejala yang mudah dikenali adalah gatal-gatal, terutama pada malam hari, yaitu pada saat kutu-kutu jantan berkeliaran kemana-mana, kemudian pada tempat-tempat kegemarannya timbul bintik-bintik padat, gelembung-gelembung, bidur dan bisa bermacam-macam ujud kelainan kulit yang lain (Ronald, 2005).

Gejala klinis utama pada skabies adalah rasa gatal, terutama dirasakan pada malam hari (pruritus nokturnal) atau bila cuaca panas serta berkeringat, oleh karena meningkatnya aktivitas tungau saat suhu tubuh meningkat. Rasa gatal disertai gejala lainnya, biasanya timbul 3-4 minggu setelah tersensitisasi oleh produk tungau dibawah kulit (Boediardja, 2004).

Pada kulit akan terlihat papu-papul eritematosa berukuran 1-2 mm sebagai gejala awal infestasi. Tetapi karena sangat gatal dan akibat garukan dapat timbul erosi, pustule, ekskoriasi, krusta dan infeksi sekunder yang menyebabkan gambaran lesi primer tersebut manjadi kabur dan tidak khas lagi. Juga dapat tampak vesikel di sepanjang terowongan yang pada bagian ujungnya biasanya dapat ditemukan tungau (Boediardja, 2004).

Menurut Djuanda (2008), ada empat tanda kardinal, yaitu:

1. Pruritus nokturna, adalah gatal pada malam hari yang disebabkan karena aktivitas tungau ini lebih tinggi pada suhu yang lebih lembab dan panas

2. Penyakit ini menyerang secara kelompok, misalnya dalam sebuah keluarga, biasanya seluruh anggota keluarga terkena infeksi. Begitu pula dalam sebuah kampung yang padat penduduknya, sebagian besar tetangga yang berdekatan akan diserang oleh tungau tersebut. Dikenal keadaan hiposensitisasi, yang seluruh anggota keluarganya terkena. Walaupun mengalami infestasi tungau, tetapi tidak memberikan gejala. Penderita ini bersifat sebagai pembawa (carier).

eksterna (pria) dan perut bagian bawah. Pada bayi dapat menyerang telapak kaki dan telapak tangan.

4. Menemukan tungau, merupakan hal yang paling diagnostik, dapat ditemukan satu atau lebih stadium hidup tungau ini.

2.1.7. Pembantu Diagnosis

Diagnosis biasanya ditegakkan berdasarkan adanya riwayat gatal pada malam hari yang menyebabkan lesu dan tampak lelah akibat kurang tidur, distribusi lesi yang khas, riwayat gatal/lesi yang sama pada angota keluarga lainnya, serta gejala cepat hilang setelah pemberian obat anti scabies (Boediardja, 2004).

Diagnosis pasti ditegakkan dengan ditemukannya tungau pada pemeriksaan mikroskopis yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Kerokan kulit

Minyak mineral diteteskan diatas papul atau terowongan baru yang masih utuh, kemudian dikerok dengan menggunakan skalpel steril untuk mengangkut atap papul tersebut, lalu diletakkan di atas gelas objek, ditutup dengan gelas penutup, dan periksa di bawah mikroskop. Hasi positif jika tampak tungau, telur, larva, nimfa atau skibala.

2. Mengambil tungau dengan jarum

Mencari terowongan yang dicurigai, kemudian dengan hati-hati diiris pada puncak lesi dengan skalpel yang dilakukan sejajar dengan permukaan kulit. Biopsi dilakuakan sangat superfisial sehingga tidak terjadi pendarahan dan tidk memerlukan anastesi. Spesimen kemudian diletakkan pada gelas objek, lalu diteteskan minyak mineral dan periksa dibawah mikroskop.

4. Tes tinta burrow

Papul skabies dilapisi dengan tinta pena, kemudian segera dihapus dengan alkohol. Jejak terowongna akan tampak sebagai garis yang karakteristik berbelok-belok karena adanya tinta yang masuk.

5. Kuretasi terowongan

Kuretasi superfisial sepanjang sumbu terowongan atau pada puncak papul, lalu kerokkan diperiksa dibawah mikroskop setelah ditetesi minyak mineral.

6. Tetrasiklin topikal

Larutkan tetrasiklin, lalu dioleskan pada terowongan yang dicurigai, setelah lima menit dikeringkan dengan menggunakan isopropil alkohol. Tetrasiklin akan berpenetrasi kedalam kulit melalui stratum korneum sehingga terowongan akan tampak dengan penyinaran lampu sebagai garis lurus berwarna kuning kehijauan. 7. Apusan kulit

Kulit dibersihkan, kemudian dengan gerakan cepat solatip diletakkan diatas lesi dan diangkat. Selotip lalu diletakkan di atas gelas objek kemudian diperiksa dibawah mikroskop.

Teknik ini memeriksa kulit secara rinci mulai dri lapisan atas sampai ke papila dermis. Hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam beberapa menit. Cara ini khusus digunakan pada anak-anak, orangtua dan pasien imunodefisiensi.

Menurut Djuanda (2008), cara menemukan tungau, adalah sebagai berikut: 1. Carilah mula-mula terowongan, kemudian pada ujung yang terlihat papul atau

vesikel dicongkel dengan jarum dan diletakkan di atas kaca obyek, lalu ditutup dengan kaca penutup dan lihat dengan mikroskop cahaya.

2. Dengan cara menyikat dengan sikat dan ditampung di atas selembar kertas putih dan dilihat dengan kaca pembesar.

3. Dengan membuat biopsi irisan, caranya: lesi di jepit dengan 2 jari kemudian dibuat irisan tipis dengan pisau dan diperiksa dengan mikroskop cahaya.

4. Dengan biopsi eksisional dan diperiksa dengan pewarnaan.

2.1.8. Diagnosis Pembanding

Ada pendapat yang mengatakan penyakit skabies ini merupakan The Great Imitator karena dapat menyerupai banyak penyakit kulit dengan keluhan gatal. Sebagai diagnosis banding ialah: prurigo, predikulosis korporis, dermatitis dan lain-lain (Djuanda, 2008).

2.1.9. Bentuk-bentuk Skabies

Skabies adalah penyakit kulit yang sering menyerupai penyakit kulit lainnya sehingga disebut sebagai The great imitator. Terdapat beberapa bentuk-bentuk skabies yang mana bentuk-bentuk tersebut mempunyai ciri-ciri yang berbeda antara lain : (Sungkar, 2000)

1. Skabies pada orang bersih (scabies of cultivated)

Bentuk ini ditandai dengan lesi berupa papul dan terowongan yang sedikit jumlahnya sehingga sangat sukar ditemukan. Dalam penelitian dari 1000 orang penderita skabies menemukan hanya 7 % terowongan.

2. Skabies in cognito

Bentuk ini timbul pada skabies yang diobati dengan kortikosteroid sehingga gejala dan tanda klinis membaik, tetapi tungau tetap ada dan penularan masih bisa terjadi. Skabies incognito sering juga menunjukkan gejala klinis yang tidak biasa, distribusi atipik, lesi luas dan mirip penyakit gatal lain.

3. Skabies nodular

Pada bentuk ini lesi berupa nodus coklat kemerahan yang gatal. Pada nodus

biasanya terdapat di daerah tertutup, terutama pada genitalia laki-laki, inguinal

skabies. Pada nodus yang berumur lebih dari satu bulan tungau jarang ditemukan.

Nodus mungkin dapat menetap selama beberapa bulan sampai satu tahun meskipun telah diberi pengobatan anti skabies dan kortikosteroid.

4. Skabies yang ditularkan melalui hewan

Di Amerika, sumber utama skabies adalah anjing. Kelainan ini berbeda dengan skabies manusia yaitu tidak terdapat terowongan, tidak menyerang sela jari dan genitalia eksterna. Lesi biasanya terdapat pada daerah dimana orang sering kontak/memeluk binatang kesayangan yaitu paha, perut, dada, dan lengan. Masa inkubasi lebih pendek dan transmisi lebih mudah. Kelainan ini bersifat sementara (4-8 minggu) dan dapat sembuh sendiri karena S. scabiei var. Binatang tidak dapat melanjutkan siklus hidupnya pada manusia.

5. Skabies norwegia

Skabies norwegia atau skabies krustosa ditandai oleh lesi yang luas dengan krusta,

skuama generalisata dan hyperkeratosis yang tebal. Tempat predileksi biasanya kulit kepala yang berambut, telinga bokong, siku, lutut, telapak tangan dan kaki yang dapat disertai distrofi kuku. Berbeda dengan scabies biasa, rasa gatal pada penderita scabies Norwegia tidak menonjol tetapi bentuk ini sangat menular Karena jumlah tungau yang menginfestasi sangat banyak (ribuan). Skabies Norwegia terjadi akibat defisiensi imunologik sehingga system imun tubuh gagal membatasi proliferasi tungau dapat berkembang biak dengan mudah.

neurologik yang menyebabkan gangguan persepsi gatal dan anestasi terutama pada jari tangan dan kaki. Pada penderita kusta juga terjadi kontraktur pada jari-jari tangan sehingga penderita tidak dapat membersihkan dirinya dengan baik.

6. Skabies pada bayi dan anak

Lesi skabies pada anak dapat mengenai seluruh tubuh, termasuk seluruh kepala, leher, telapak tangan, telapak kaki, dan sering terjadi infeksi sekunder berupa

impetigo, ektima sehingga terowongan jarang ditemukan, sedangkan pada bayi lesi di muka sering terjadi.

7. Skabies terbaring di tempat tidur (bed ridden)

Penderita penyakit kronis dan orang tua yang terpaksa harus tinggal di tempat tidur dapat menderita skabies yang lesinya terbatas.

2.1.10. Pencegahan

Hal yang penting dalam upaya pencegahan adalah kebersihan diri. Kebiasan mencuci tangan, kaki atau mandi yang teratur dua kali sehari merupakan upaya kebijaksanaan mencegah penyakit kulit ini, dan perlu juga memperhatikan gizi makanan. Repotnya tentu saja daerah-daerah yang rawan air, sehingga tidak memungkinkan untuk mandi setiap hari. Kondisi semacam ini perlu dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya (Ronald, 2005).

pengobatan diberikan secara masal dalam suatu keluarga atau satu rumah, tidak boleh ada satupun penderita, ini akan menjadi sumber penularan kembali (Tabri, 2004).

Menurut Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (2002), pencegahan dilakukan dengan melakukan upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan membantu masyarakat (empowerment) sebagai suatu upaya membantu masyarakat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan.

2.1.11. Pengobatan

Menurut Djuanda (2008), syarat obat yang ideal adalah sebagai berikut: 1. Harus efektif terhadap semua stadium tungau

2. Harus tidak menimbulkan iritasi dan tidak toksik

3. Tidak berbau atau kotor serta tidak merusak atau mewarnai pakaian 4. Mudah diperoleh dan harganya murah.

Menurut Djuanda (2008), cara pengobatannya adalah jenis obat topikal:

2. Emulsi Benzyl-Benzoas (20-25%), efektif terhadap semua stadium, diberikan setiap malam selama tiga hari. Obat ini sulit diperoleh, sering menimbulkan iritasi dan kadang-kadang makin gatal setelah dipakai.

3. Gama Benzene Heksa Klorida (gameksan=gammexane) kadarnya 1% dalam bentuk krim atau losion, termasuk obat pilihan karena efektif terhadap semua stadium, mudah digunakan dan jarang menimbulkan iritasi. Obat ini tidak dianjurkan pada anak dibawah 6 tahun dan wanita hamil, karena toksik terhadap susunan sarap pusat. Pemberiannya cukup sekali, kecuali masih ada gejala diulangi seminggu kemudian.

4. Kotamiton 10% dalam bentuk krim atau losion, juga merupakan obat pilihan, mempunyai dua efek sebagai anti skabies dan anti gatal. Harus dijauhkan dari mata, mulut dan uretra.

5. Permetrin dengan kadar 5% dalam bentuk krim, kurang toksik dibandingkan dengan gameksan, efektivitasnya sama, aplikasinya hanya sekali dan dihapus setelah 10 jam. Bila belum sembuh di ulangi setelah seminggu. Tidak dianjurkan pada bayi di bawah umur 2 bulan.

Menurut Boediardja (2004), ada beberapa macam obat anti skabies, yaitu: 1. lindane (Gama Benzene Heksa Clorida = GBHC)

2. Permetrin

Tersedia dalam bentuk krim atau lation 5%. Dioleskan keseluruh tubuh dan diamkan selama 8-12 jam, kemudian cuci bersih dan dapat diulangai satu minggu kemudian. Tidak dianjurkan pada bayi dan ibu menyusui. Efek samping terasa perih dan seperti rasa terbakar.

3. Krotamiton (crotonyl-N-ethyl-O-toluidine)

Tersedia dalam bentuk krim atau lation 10%. Dioleskan keseluruh tubuh selama dua malam, kemudian dicuci bersih. tidak mempunyai efek sistemik, serta aman pada bayi dan ibu hamil.

4. Sulfur

Dioleskan pada badan dan seluruh ekstremitas selama tiga hari berturut-turut, kemudian mandi dan cuci bersih. Dapat diulangi penggunaannya setelah satu minggu.

5. Benzyl benzoate

Dioleskan dan dibiarkan pada kulit selama 24 jam, setiap 2-3 hari berturut-turut dengan interval satu minggu.

6. Ivermektin

Diberikan secara oral dengan dosis tunggal 200 mg/kgBB, dianjurkan pada anak usia lebih dari 5 tahun. Juga tersedia formulasi topikal yang epektif akan tetapi sering memberikan efek samping berupa dermatitis kontak dan nekrolisis epidermal toksik.

Karena rasa gatal yang merangsang pasien untuk menggaruk sehingga dapat terjadi infeksi sekunder pada lesi skabies. Bila infeksi disebabkan oleh S. pyogenes

maka dapat terjadi glomerolunefritis akut (GNA). Hal lain yang mungkin timbul adalah penyakit menjadi kronik oleh karena salah diagnosis dan salah penanganan.

2.2. Karakteristik Individu

Beberapa karakteristik individu yang dapat menjadi resiko terhadap kejadian penyakit skabies adalah:

1. Umur

Umur adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam urutan perkembangan, lamanya orang hidup dalam tahun dihitung sejak dilahirkan sampai berulang tahun terakhir (Hurlock, 1998).

2. Jenis kelamin

Jenis kelamin adalah gender yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat diketahui sejak lahir ke dunia.

3. Pendidikan

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk memepengaruhi orang lain baik secara kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Yang diharapkan dari pendidikan itu sendiri adalah setiap individu mampu untuk meningkatkan kesehatannya (Notoatmodjo, 2003).

Pekerjaan adalah kegiatan formal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagian tergantung pada kesesuaian besar luasnya cakupan bakat dan minat dengan tugas yang diemban, artinya makin cocok bakat dan minatnya dengan jenis pekerjaan yang diemban, makin tinggi pula tingkat kepuasan yang diperoleh (Hurlock, 1998).

2.3. Sanitasi Lingkungan Rumah

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003).

Rumah adalah salah satu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia. Rumah atau tempat tinggal manusia, dari zaman ke zaman mengalami perkembangan, sampai pada abad modren ini manusia sudah membangun rumah (tempat tinggalnya) bertingkat dan dilengkapi dengan peralatan yang serba modern (Notoatmodjo, 2003).

Menurut WHO lingkungan rumah adalah suatu struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat berlindung. Lingkungan dari struktur tersebut juga semua fasilitas dan pelayanan yang di perlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani, rohani dan keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu, oleh karena itu sanitasi lingkungan rumah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kesehatan penghuninya (Walton, 1991)

kelembaban, pencahayaan serta lingkungan sosial yaitu kepadatan penghuni. Rumah yang ruangan terlalu sempit atau terlalu banyak penghuninya akan kekurangan oksigen menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh yang memudahkan terjadinya penyakit (Notoatmodjo, 2010).

Pengertian perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan sarana pembinaan keluarga yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan pemukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup baik kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang mendukung perikehidupan. Untuk menciptakan satuan lingkungan pemukiman diperlukan kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi kesehatan (Mukono, 2011).

Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpegaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula.ruang lingkup kesehatan lingkungan terebut mencakup: perumahan, pembuangan kotoran manusia (tinja), penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor (air limbah), rumah hewan ternak (kandang) dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010).

oleh beberapa faktor yang dapat menentukan kwalitas lingkungan perumahan tersebut, antara lain fasilitas pelayanan, perlengkapan, peralatan yang dapat menunjang terselenggaranya kesehatan fisik, kesehatan mental, kesejahteraan sosial bagi individu dan keluarganya (Mukono, 2011).

Skabies didapat terutama di daerah kumuh dengan keadaan sanitasi lingkungan rumah yang sangat jelek. Reserfoir skabies adalah manusia, penularan terjadi secara langsung dari orang ke orang ataupun lewat peralatan seperti pakaian. Hal ini dipermudah oleh keadaan air bersih yang kurang jumlahya. Oleh karena itu skabies juga banyak didapat sewaktu terjadi peperangan (Slamet, 2009).

Mengingat begitu luas dan kompleksnya faktor sanitasi ligkungan rumah, dengan keterbatasan kemampuan dan waktu maka penulis akan memfokuskan kepada 3 aspek sanitasi lingkungan rumah yaitu: kepadatan penghuni rumah, kelembaban, dan ketersediaan air bersih (kuantitas dan kualitas air), yang diduga berpengaruh terhadap kejadian skabies.

1. Kepadatan Penghuni

yang menerita penyakit menular sebaiknya tidak tidur dengan anggota keluarga lainnya (Kepmenkes, 1999).

Skabies terdapat di seluruh dunia dengan insiden yang berfluktuasi akibat pengaruh faktor yang belum diketahui sepenuhnya. Faktor-faktor yang memengaruhi keberadaan penyakit ini antara lain, sosial ekonomi rendah, hygiene yang buruk, promiskuitas seksual, kepadatan penduduk dan kesalahan diagnosis dari dokter yang memeriksa. Diantara faktor di atas kepadatan penduduk merupakan faktor terpenting dalam penyebaran skabies (Burkhart, 2009).

Skabies menduduki peringkat ke tujuh dari sepuluh besar penyakit utama di puskesmas dan menempati urutan ke tiga dari dua belas penyakit kulit tersering di Indonesia. Faktor-faktor yang memengaruhi tingginya insiden skabies antara lain, sosial ekonomi, higiene dan kepadatan penduduk (Burkhart, 2009).

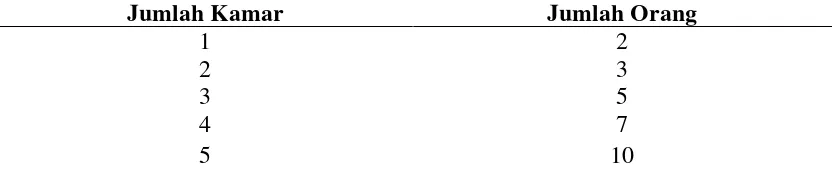

Tabel 2.1. Perbandingan Jumlah Kamar dan Penghuni dalam Rumah

Jumlah Kamar Jumlah Orang

1 2

2 3

3 5

4 7

5 10

Kamar diperhitungkan berdasarkan jumlah penghuni atau jumlah orang yang tinggal bersama di dalam satu rumah atau sekitar 5 m² per orang (Chandra, 2007).

2. Kelembaban

adalah banyaknya uap air dalam udara pada suatu temperatur terhadap banyaknya uap air pada saat udara jenuh pada uap air pada temperatur tersebut (Suryanto, 2003).

Kelembaban udara berpengaruh terhadap konsentrasi pencemar di udara. Kelembaban berhubungan negatif (terbalik) dengan suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka kelembaban udaranya akan semakin rendah. Kelembaban yang standar apabila kelembaban udaranya akan semakin rendah. Kelembaban merupakan sarana baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kelembaban rumah yang tinggi dapat memengaruhi penurunan daya tahan tubuh seseorang dan meningkatkan kerentanan tubuh terhadap penyakit terutama penyakit infeksi. Kelembaban juga dapat meningkatkan daya tahan hidup bakteri. Kelembaban dianggap baik jika memenuhi 40-70% dan buruk jika kurang dari 40% atau lebih dari 70% (Suryanto, 2003).

Persyaratan kesehatan untuk kesehatan di lingkungan industri adalah berkisar antara 40-60%. Bila kelembaban udara ruang kerja > 60% perlu menggunakan alat

dehumidifier dan bila kelembaban udara ruang kerja < 40% perlu menggunakan

humidifier, misalnya mesin pembentuk aerosol (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002).

3. Ketersediaan Air Bersih

Bagi kehidupan makhluk, air bukanlah merupakan hal yang baru, karena kita ketahui bersama tidak satupun kehidupan di bumi ini dapat berlangsung tanpa air. Oleh sebab itu air dikatakan sebagai benda mutlak yang harus ada dalam kehidupan manusia. Tubuh manusia mengandung 60-70% air dari seluruh berat badan, air di daerah jaringan lemak terdapat kira-kira 90% (Soemirat, 2001).

Kuantitas air yang diperlukan untuk berbagai penggunaaan oleh masyarakat sangat berseda-beda tergantung pada tingkat sosial budaya, suhu atau iklim dan ketersediaannya yang ditentukan berbagai faktor. Syarat kualitas air meliputi persyaratan fisik, kimiawi, bakteriologis dan radio aktif. Syarat-syarat tersebut merupakan satu kesatuan, jadi jika ada satu parameter saja yang tidak memenuhi syarat, maka air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Pemkaian air minum yang tidak memenuhi baku kualitas air tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan dari segi kesehatan, estetika dan ekonomis (Depkes RI, 2005).

Masyarakat selalu mempergunakan air untuk keperluan dalam kehidupan sehari-hari, air juga digunakan untuk produksi pangan yang meliputi perairan irigasi, pertanian, mengairi tanaman, kolam ikan dan untuk minum ternak. Banyaknya pemakaian air tergantung kepada kegiatan yang dilakukan sehari-hari, rata-rata pemakaian air di Indonesia 100 liter/orang/hari dengan perincian 5 liter untuk air minum, 5 liter untuk air masak, 15 liter untuk mencuci, 30 liter untuk mandi dan 45 liter digunakan untuk jamban (Wardhana, 2001).

kualitasnya. Pertumbuhan penduduk dan kegiatan manusia menyebabkan pencemaran sehingga kualitas air yang baik dan memenuhi persyaratan tertentu sulit diperoleh (Raini, 2004).

Selain sebagai komponen lingkungan, air juga merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain.

Air yang diperuntukkan bagi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Dimana kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan syarat-syarat tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 416/Menkes/Per/IX/1990. Syarat-syarat kualitas air meliputi:

1. Syarat fisik

a. Tidak berwarna

Air untuk rumah tangga harus jernih, air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan (Slamet, 2007).

b. Tidak berbau

Bau air tergantung dari sumber airnya. Bau air dapat disebabkan oleh bahan-bahan kimia, ganggang, plankton atau tumbuhan dan hewan air baik yang hidup maupun yang sudah mati (Slamet, 2007).

Secara fisik air bisa dirasakan oleh lidah, air yang terasa asam, manis, pahit atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan oleh garam-garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik (Slamet, 2007).

d. Suhu

Air yang baik harus memiliki suhu yang sama dengan suhu udara (20-29 ºC). air yang secara mencolok mempunyai suhu diatas atau dibawah suhu udara berarti mengandung zat-zat tertentu yang mengeluarkan atau menyerap energi dalam air.

e. Kekeruhan

Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan padatan sehingga memberikan warna yang berlumpur dan kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan meliputi tanah liat, lumpur, dan Bahan- bahan-bahan anorganik (Slmaet, 2007).

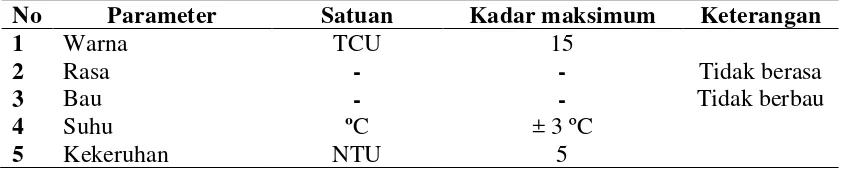

Sedangkan menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, persyaratan fisik air adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Persyaratan Kualitas Air Bersih Secara Fisik

No Parameter Satuan Kadar maksimum Keterangan

1 Warna TCU 15

2 Rasa - - Tidak berasa

3 Bau - - Tidak berbau

4 Suhu ºC ± 3 ºC

5 Kekeruhan NTU 5

Sumber: Depkes RI, 2002

Air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia maupun mineral karena selain menimbulkan gangguan kesehatan juga merusak instalasi penyediaan air bersih (Slamet, 2007).

3. Kesadahan

Kesadahan adalah merupakan sifat air yang disebabkan oleh adanya ion-ion (kation) logam valensi dua. Ion-ion semacam itu mampu bereaksi dengan sabun membentuk kerak air. Kesadahan dalam air sebagian besar adalah berasal dari kontaknya dengan tanah dan permukaan batuan. Pada umumnya air sadah berasal dari daerah dimana lapis tanah atas (topsil) tebal, dan ada pembentukan batu kapur (Sutrisno, 2006).

4. Syarat mikrobiologi

Air sebaiknya tidak mengandung bakteri pathogen dan tidak boleh mengandung bakteri golongan coli yang mengganggu kesehatan. Standar yang dipakai adalah total bakteri Coliform dengan batas tidak boleh lebih dari 1 coli/100 ml air (Sutrisno, 2006).

5. Syarat radioaktif

Yaitu adanya batas tertinggi yang diperkenankan adanya aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity) tidak boleh lebih dari 0,1 Bq/L dan aktivitas Beta (Gross Beta Activity) tidak boleh lebih dari 0,1 Bq/L (Slamet, 2007).

atau water-related disease. Sementara itu, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan cara penularannya. Mekanisme penularan penyakit sendiri terbagi menjadi empat, yaitu (Chandra, 2007): 1. Water borne disease, yaitu jika kuman pathogen yang terdapat dalam diminum

oleh manusia sehinggga terjadi penjangkitan penyakit pada orang yang meminum air dimaksud, misalnya penyakit cholera, thypus abdominalis, hepatitis, dan disentri baselir. Pengawasan terhadap penularan penyakit ini sangat diperlukan terutama pengawasan terhadap penggunaan air bersih

2. Water based disease, yaitu penularan penyakit yang berkaitan erat dengan penggunaan untuk membersihkan alat-alat misalnya alat dapur, alat makan dan pembersihan alat lain. Penularan penyakit dengan cara water based ini antara kain infeksi saluran pencernaan, infeksi kulit seperti skabies dan selaput lendir.

3. Water washed disease, yaitu penyakit yang ditularkan air pada orang lain melalui persediaan air sebagai pejamu (host) perantara, misalnya schistosomiasis

4. Vektor-vektor insektisida yang berhubungan dengan air yaitu penyakit yang berkembang biak dalam air, misalnya malaria, demam berdarah, yellow fever dan

trypamosomiasis.

Menurut effendi (2003), air memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh senyawa kimia lain, karakteristik tersebut antara lain:

1. Pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni 0 ºC (32 ºf) – 100 ºC, air berwujud cair.

2. Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang sangat baik.

3. Air memerlukan panas yang tinggi pada proses penguapan. Penguapan adalah perubahan air menjadi uap air.

4. Air merupakan pelarut yang baik.

5. Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi.

6. Air merupkan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku.

2.4. Rumah Sehat dan Persyaratannya

Adapun kriteria rumah sehat yang tercantum dalam Recidential Environment

dari WHO (1974), antara lain: 1) Harus dapat melindungi dari hujan, panas, dingin dan berfungsi sebagai tempat istirahat, 2) menpunyai tempat-tempat untuk tidur, masak, mandi, mencuci, kakus dan kamar mandi, 3) dapat melindungi dari bahaya kebisingan dan bebas dari pencemaran, 4) bebas dari bahan bangunan yang berbahaya, 5) terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya dari gempa, keruntuhan dan penyakit menular, 6) memberi rasa aman dan lingkungan tetangga yang serasi (Chandra, 2007).

Sementara itu, kriteria rumah sehat menurut Wislow, antara lain: 1) Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, 2) dapat memenuhi kebutuhan fsikologis, 3) dapat menghindarkan dari terjadinya kecelakaan, 4) dapat menghindarkan dari terjadinya penularan penyakit (Chandra, 2007).

Di Indonesia, terdapat suatu kriteria untuk rumah sehat sederhana (RSS), yaitu: 1) Luas tanah antara 60-90 m², 2) luas bangunan antara 21-36 m², 3) memiliki fasilitas kamar tidur, WC (kamar mandi) dan dapur, 4) berdinding batu bata dan berplester, 5) memiliki lantai dari ubin keramik dan langit-langit dari triplek, 6) memiliki sumur atau air PAM, 7) memiliki fasilitas listrik minimal 450 watt, 8) Memiliki bak sampah dan saluran air kotor (Chandra, 2007).

sebagainya, 4) letak perumahan jauh dari pencemaran (misalnya kawasan industri) dengan jarak minimal sekitar 5 kilometer dan memiliki daerah penyangga atau daerah hijau (green belt) dan bebas banjir (Chandra, 2007).

Kondisi rumah yang baik penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Menurut Permenkes No. 829/1999 rumah dikatakan sehat apabila memenuhi 4 persyaratan pokok berikut ini:

a. Memenuhi kebutuhan fisiologis seperti pencahayaan, penghawaan, ruang gerak yang cukup dan terhindar dari kebisingan yang mengganggu

b. Memenuhi kebutuhan fsikologis seperti “priface” yang cukup dan komunikasi yang baik antar penghuni rumah

c. Memenuhi persyaratan pencegahan penyakit menular yang meliputi penyediaan air bersih, pembuangan tinja dan air limbah rumah tangga, bebas dari vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, sinar matahari yang cukup, makanan dan minuman yang terlindung dari pencemaran serta pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

d. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang berasal dari dalam maupun dari rumah.

di taruh di dalam rumah, hal ini tidak sehat, karena ternak kadang-kadang merupakan sumber penyakit. Maka sebaiknya demi kesehatan, ternak harus terpisah dari rumah tinggal, atau di buat kandang sendiri (Notoatmodjo, 2003).

2.5. Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Pantai

Menurut E. B. Tylor (2009), budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat-istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut R. Linton (2009), kebudayaan adalah konfigurasi tingkahlaku yang dipelajari dan hasil tingkahlaku yang dipelajari, dimana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya (Setiadi, 2009).

Menurut para ahli antropologi terkemuka yaitu: Melville J Herkovits dan Bronislaw Mlinowski (Sosiologi Suatu Pengantar oleh Soerjono Soekanto) mengemukakan pengertian cultural determinism, yang berarti bahwa segala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukan adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kemudian Herkovits memandang kebudayaan turun temurun dari generasi kegenerasi tetep hidup terus, meskipun orang-orang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran (Depkes RI, 1996).

Keseniannya relatif kasar dalam arti tidak rumit, corak keagamaannya cenderung Islam puritan, dan mobilitasnya cukup tinggi. Di samping itu cara hidup orang Pesisir cenderung boros dan menyukai kemewahan, dan suka pamer. Dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah cenderung tidak suka berbelit-belit. Corak berkehidupan sosialnya cenderung egaliter. Mereka lebih menghormati tokoh-tokoh informal seperti kiayi daripada pejabat pemerintah (Thohir, 2011).

Kalau masyarakat pesisir cenderung boros, ada kaitannya dengan cara mereka memperoleh penghasilan yang sering tidak tetap. Orang yang pergi melaut misalnya, dalam musim ikan mereka dengan mudah akan memperoleh penghasilan berlebih. Pada saat seperti itu, para nelayan, para pemilik empang-empang, dengan mudah bisa membelanjakan pendapatannya dalam jumlah yang cukup besar. Keberanian untuk itu, ada kaitannya pula dengan perasaan ingin pamer. Perasaan ingin pamer itu seringkali tidak dikontrol lagi oleh pendapatan riilnya, tetapi yang penting adalah bisa membeli barang-barang mewah tadi. Oleh karena itu, orang-orang pesisir mudah untuk melakukan transaksi dengan model hutang-piutang (Amiruddin, 2000).

‘arabiyyin ala ‘ajamiyyin illa bit taqwa

Menurut Taylor (2003), Kebudayaan adalah ilmu pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan kesenian. Moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan lain serta kebiasan-kebiasan yang di dapat manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah seluruh kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

”. (Tidak ada kelebihan antara suku Arab dengan suku di luarnya, kecuali oleh ukuran ketaqwaan) (Thohir, 2011).

Unsur-unsur universal yang di dapatkan di semua kebudayaan di dunia adalah: sistem religi, sistem dan organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, teknologi dan peralatan.

Menurut Koentjaraningrat (2003), menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu: tata kelakuan, kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat dan sebagai benda hasil karya manusia. Wujud pertama merupakan wujud yang ideal dari kebudayaan, sifatnya absttrak, berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan. Lapisan yang paing abstrak adalah sistem nilai budaya, kemudian di ikuti oleh norma-norma yang lebih konkret lagi.

2.5.1. Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap sesuatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kongnitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.

Menurut Wahono (2003) pengetahuan manusia pada hakekatnya terbingkai menjadi dua yaitu: Explicit Knowledge dan Tacit Knowledge. Explicit Knowledge

adalah pengetahuan yang terulis, terarsif, tersebar (cetak maupun elektronik) dan bisa sebagai bahan pembelajaran untuk orang lain. Sedangkan Tacit Knowledge

merupakan pengetahuan terbentuk dari pengalaman, skill, dan pemahaman. Menurut Bakhtiar (2004) pengetahuan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu :

a. Dalam Encyiclopodia Of Philosofhy dijelaskan defenisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar.

b. Menurut Drs. Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui dan hasil pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, mengerti dan pandai

c. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadaran diri sendiri

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan yang dicakup didalam domain kongnitif mempunyai 6 tingkat yaitu :

a. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, “tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterprestasi materi tersebut secara benar. c. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsif dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisa (Analysis)

Analisa adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi-formulasi yang ada. f. Evaluasi (Eveluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini berdasarkan suatu kriteria yang di tentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengetahuan

Menurut Hurlock (1998) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu sebagai berikut :

a. Status ekonomi yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia bertujuan untuk kemakmuran dimana semakin tinggi status ekonomi seseorang semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya dibandingkan mereka status ekonomi yang lebih rendah.

b. Pekerjaan yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kebahagiaan tergantung pada kesesuaian besar dan lurusnya cakupan bakat dan minat yang diemban.

dan partisifasi dalam berbagai macam kegiatan kelompok yang banyak mempengaruhi pola fikir seseorang.

d. Pendidikan yaitu semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang dilakukan dan semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang.

3. Cara Mengukur Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan cara wawancara atau kuesioner yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek peneliti atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur dapat disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pengetahuan dalam domain kongnitif (Notoatmodjo, 2003).

2.5.2. Sikap

Sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap objek tertentu tidak dapat dilihat langsung. Sikap belum merupakan suatu tindakan, sikap mencerminkan kesenangan atau ketidaksenangan terhadap sesuatu. (Notoatmodjo, 2003).

Sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu sebagai berikut : a. Menerima (Receiving)

Menerima diartikan bahwa Orang mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

Memberikan jawaban apabila ditanya. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut. c. Menghargai (Valuing)

Mengajak orang lain atau untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

d. Bertanggung jawab (Responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesutu yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi.

2.5.3. Kepercayaan atau Keyakinan

Menurut Fishbein dan Azjen (1975) kepercayaan atau keyakinan dengan kata lain “belief” adalah sebagai inti dari setiap perilaku manusia. Aspek kepercayaan tersebut merupakan acuan bagi seseorang untuk menentukan persepsi terhadap suatu objek.

Keyakinan atau peraktek spiritual individu dihubungkan dengan semua aspek kehidupan individu termasuk kesehatan dan penyakit (Potter dan Perry dalam Kadir, 2004). Ketika tubuh sakit dan emosi berada diluar kontrol, spritualitas dan keyakinan seseorang mungkin menjadi satu-satunya dukungan yang tersedia.

Pada masyarakat tertentu terdapat suatu pemeo yang artinya makin tinggi tingkat keprihatinan seseorang maka makin bahagia dan makin tinggi pula taraf sosial yang dicapainya. Keprihatinan ini dapat dicapai dengan “tirakat” yaitu suatu kepercayaan melakukan kegiatan yang mendukung kesehatan ligkungan, seperti menjaga kebersihan lingkungan rumah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan perilaku sehat (Mudjahirin, 1999).

2.5.4. Kebiasaan

Menurut Setiadi (2007) kebiasaan adalah sesuatu yg biasa dikerjakan dan sebagainya, pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yg dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama, sedangkan menurut Mudjahirin (1999) kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang, seperti kebiasaan mandi, cuci, kakus (MCK) di pantai, makan tanpa mencuci tangan, mandi tanpa menggunakan sabun dan lain-lain, bahkan kadangkala kita tidak menyadarinya apakah kebiasaan itu bisa membawa kita kepada kesuksesan atau sebaliknya. Masa depan kita sebenarnya tergantung kebiasaan kita.

Dari aspek bioligis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari segi biologis semua makhluk hidup mulai dari binatang sampai dengan manusia, mempunyai aktivitas masing-masing. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai bentangan kegiatan yang sangat luas, sepanjang kegiatan yang dilakukanya, yaitu antara lain berjalan, berbicara, bekerja, menulis, membaca, berfikir dan seterusnya. Secara singkat aktivitas manusia tesebut dikelompokkan menjadi 2 yakni: a) aktivitas yang dapat di nikmati orang lain, misalnya: berjalan, bernyanyi, tertawa dan sebagainya. b) aktivitas yang tidak dapat di nikmati orang lain, misalnya: berfikir, berfantasi, bersikap dan sebagainya.

Perilaku kesehatan (healthy behavior) adalah respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat-sakit, penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehat-sakit (kesehatan) seperti lingkungan, makanan, minuman dan pelayanan kesehatan. Dengan perkataan lain perilaku kesehatan adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang baik yang dapat di amatai (observable) maupun yang tidak dapat di amati (unobservable), yang berkaitan dengan pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan ini mencakup, mencegah atau melindungi diri dari penyakit dan masalah kesehatan lain, meningkatkan kesehatan dan mencari penyembuhan apabila sakit atau terkena masalah kesehatan (Notoadmojo, 2005).

Becker (1979) membuat klasifikasi tentang perilaku kesehatan, dan membedakannya menjadi tiga bagian, yaitu:

Perilaku sehat adalah perilaku-perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, antara lan:

a. Makan dengan menu seimbang (appropriate diet). Pola makan sehari-hari yang memenuhi nutrisi

b. Kegiatan fisik secara teratur dan cukup. Tidak harus olah raga jika pekerja yang aktif memenuhi gerakan fisik secara rutin dan teratur

c. Tidak merokok, meminum minuman keras dan menggunakan narkoba

d. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup bukan saja berguna bagi pemeliharaan fisik, tetapi juga berguna untuk kesehatan mental

e. Pengendalian atau manajemen stres. Stres adalah bagian dari kehidupan setiap orang tanpa pandang bulu. Stres tidak dapat di hindari oleh siapa saja, namun yang dapat di lakukan adalah mengatasi, mengendalikan atau mengelola stres tersebut agar tidak mengganggu kesehatan, baik fisik maupun mental.

f. Perilaku atau gaya hidup positif yang lain untuk kesehatan. Tindakan atau perilaku seseorang agar dapat terhindar dari berbagai macam penyakit dan masalah kesehatan.

2. Perilaku sakit (illness behavior)

Perilaku sakit adalah berkaitan dengan tindakan atau kegiatan seseorang yang sakit atau terkena masalah kesehatan pada dirinya atau keluarganya, untuk mencari penyembuhan, atau untuk mengatasi masalah kesehatan yang lainnya.

Dari segi sosiologi, orang yang sedang sakit mempunyai peran (roles) yang mencakup hak-haknya (rights) dan kewajiban sebagai orang sakit (obligation). a. Tindakan untuk memperoleh kesembuhan

b. Tindakan untuk mengenal atau mengetahui fasilitas kesehatan yang tepat untuk memperoleh kesembuhannya

c. Tidak melakukan sesuatu yang merugikan bagi proses penyembuhannya d. Melakukan kewajiban agar tidak kambuh penyakitnya dan sebagainya.

Kebiasaan prilaku kurang sehat terhadap lingkungan dan diri sendiri, di samping pengubatan tidak tuntas atau tidak lengkap juga menyebabkan penderita menjadi sumber penularan bagi keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Menurut Notoatmodjo (2007), ada beberapa prilaku dalam kesehatan lingkungan yaitu:

a. Perilaku sehubungan dengan air bersih, termasuk di dalamnya manfaat penggunaan air untuk kepentingan kesehatan.

b. Perilaku sehubungan dengan pembuangan air kotor, yang berhubungan dengan segi-segi hygiene pemeliharaan teknik dan penggunaannya.

c. Perilaku sehubungan dengan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Termasuk di dalamya system pembuangan sampah dan air limbah, serta dampak pembuangn limbah yang tidak baik.

d. Perilaku sehubungan dengan rumah yang sehat, yang meliputi ventilasi, pencahayaan, lantai dan sebagainya.

1. Pengetahuan kesehatan (Healthknowledge)

Pengetahuan tentang kesehatan adalah mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan, meliputi:

a. Pengetahuan tentang penyakit menular dan tidak menular (jenis penyakit dan tanda-tandanya, gejalanya, penyebabnya, cara penularannya, cara pencegahannya, cara mengatasi dan menangani sementara).

b. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan

c. Pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang profesional maupun yang tradisional.

2. Sikap terhadap kesehatan (Healt attitude)

Sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian orang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan.

2.7. Aspek Sosial yang Memengaruhi Status Kesehatan dan Perilaku Kesehatan Ada beberapa aspek sosial yang memengaruhi status kesehatan, antara lain adalah: 1) umur, 2) jenis kelamin, 3) pekerjaan, 4) sosial ekonomi. Jika di lihat dari golongan umur maka ada perbedaan pola penyakit berdasarkan golongan umur, misalnya di kalangan balita banyak yang menderita penyakit infeksi, karena balita lebih rentan terkena penyakit terutama penyakit menular seperti skabies , sedangkan pada golongan usia lanjut lebih banyak yang menderita penyakit-penyakit kronis (Setiadi, 2009).

Menurut Notoatmodjo dkk dalam Sarwono (1989), ada beberapa aspek kebudayaan yang memengaruhi tingkahlaku kesehatan seseorang yang dapat memengaruhi status kesehatan, yaiu persepsi masyarakat terhadap sehat, sakit, kepercayaan, pendidikan, nilai budaya dan norma.

Aspek budaya dapat mempengaruhi kesehatan seseorang antara lain adalah: tradisi, sikap fatalism, nilai, ethnocentrism, unsur budaya dipelajari pada tingkat awal dalam proses sosialisasi.

a. Pengaruh Tradisi Terhadap Perilaku Kesehatan dan Status Kesehatan

Ada beberapa tradisi di dalam masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat. Misalnya di Kelurahan Pematang Pasir,

meningkatnya penyakit “skabies” tiap tahunnya. Penyakit ini merupakan penyakit kulit menular yang bisa menyerang siapa saja, dan penyebabnya adalah tungau

sarcoptes scabei. Setelah dilakukan survei awal ternyata Kelurahan Pematang Pasir merupakan daerah endemi penyakit skabies, dan besar dugaan penulis penyakit ini dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan rumah dan sosial budaya msyarakat.

c. Pengaruh Sikap Ethnocentrism terhadap Perilaku Kesehatan

Sikap Ethnocentrism adalah sikap yang memandang kebudayaannya sendiri yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan lain. Misalnya orang-orang barat merasa bangga terhadap kemajuan ilmu dan teknologi yang dimilikinya dan selalu beranggapan bahwa kebudayaannya yang paling maju, sehingga merasa superior terhadap budaya dari masyarakat yang sedang berkembang. Tetapi di sisi lain, semua anggota dari budaya lainnya menganggap bahwa apa yang dilakukan secara alamiah adalah yang terbaik. Contohnya orang Eskimo beranggapan bahwa orang Eropa datang ke Negerinya untuk mempelajari sesuatu yang baik dari bangsa Eskimo. Menurut kaum relativists tidak benar menilai budaya lain dari kacamata budaya sendiri, karena kedua budaya tersebut berbeda.

d. Pengaruh Norma terhadap Perilaku Kesehatan

Norma yang berlaku di masyarakat sangat mempengaruhi perilaku kesehatan dari anggota masyarakat yang mendukung norma tersebut

e. Pengaruh Nilaiterhadap Perilaku Kesehatan

f. Pengaruh Unsur Budaya yang Dipelajari pada Tingkat Awal Proses Sosialisasi Terhadap Perilaku Kesehatan

Pada tingkat awal proses sosialisasi, seorang anak di ajarkan antaralain bagaimana cara makan, bahan makanan apa yang di makan, cara buang air kecil dan besar, dan sebagainya. Kebiasaan tersebut terus dilakukan anak sampai dewasa, dan bahkan menjadi tua. Kebiasaan tersebut sangat mempengaruhi perilaku kesehatan dan sulit untuk diubah.

2.9. Perubahan Sosial Budaya

Untuk mempelajari dinamika proses perubahan dari sudut individu, maka perlu sekali mengetahui kondisi dasar dari individu agar mau mengubah tingkahlakunya, yaitu: individu harus menyadari adanya kebutuhan untuk berubah, harus mendapat informasi bagaimana kebutuhan ini dapat dipenuhi, mengetahui bentuk pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan biayanya, tidak mendapat sanksi yang negatip terhadap individu yang menerima inovasi (Notoadmojo, 2005).

2.10. Pengaruh Budaya terhadap Lingkungan

Perilaku manusia sebagai perilaku budaya dalam kaedah dalam lingkungannya, terlebih lagi perspektif lintas budaya akan mengandung dalam keseluruhan sistem terbuka. Pendekatan yang sering berhubungan dengan psikologi lingkungan adalah pendekatan sistem yang melihat rangkaian sistemik antara beberapa sub sistem yang ada dalam melihat kenyataan lingkungan total yang melingkupi satuan budaya yang ada (Hakam, 2009)

Menurut Herimanto (2011), ada beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan, yaitu:

2. Cultural Social Environment, meliputi aspek-aspek kebudayaan beserta proses sosialisasi seperti: norma-norma, adat-istiadat dan lain-lain.

3. Environment Orientation and Refresentation, mengacu pada persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda-beda pada setiap masyarakat mengenai lingkungannya.

4. Environment Behavior and Process, meliputi bagaimana masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial.

5. Out Carries Product, meliputi hasil tindakan manusia seperti membangun rumah, komunitas, kota beserta usaha-usaha manusia dalam memodifikasi lingkungan fisik seperti budaya pertanian dan iklim.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai dan aspek kehidupan lainnya yang akan menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

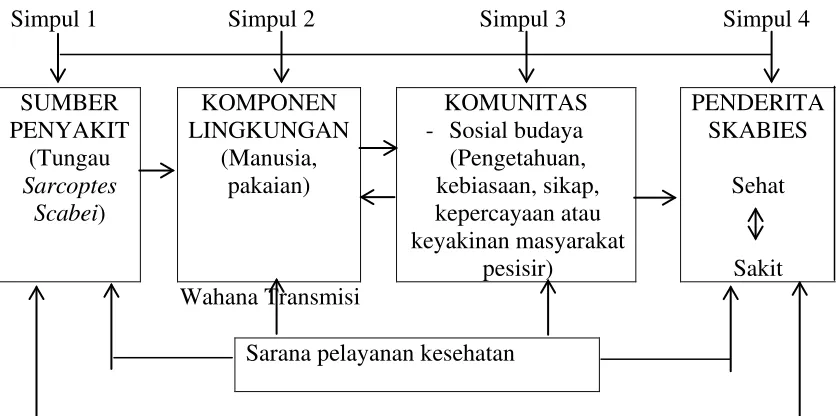

2.11. Landasan Teori

Sarcoptes Scabei bisa berkembang tergantung dari sosial budaya masyarakat dan perilaku sehat masyarakat, sehingga dapat menyebabkan (Simpul 4) antara sehat dan sakit. Sedangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian penyakit skabies adalah pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka teori berikut ini:

Gambar 2.1. Kerangka Teori 1

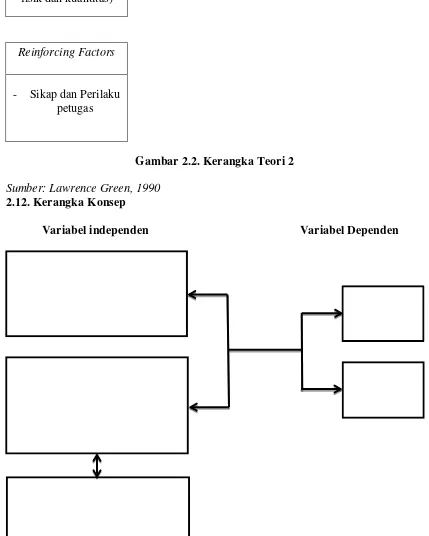

Hal yang sama seperti yang dikemukakan oleh Lawrence Green (2008), dari analisis penyebab masalah kesehatan, Green membedakan adanya dua determinan masalah kesehatan, yaitu: behavioral factors (faktor perilaku) dan non behavioral factors (faktor non-perilaku). Selanjutnya Green menganalisis, bahwa faktor perilaku sendiri ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu:

1. Faktor- faktor predisposisi (predisposing factors), yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, kebiasaan sikap dan kepercayaan.

2. Faktor- faktor pemungkin (enabling factors), yaitu faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan, yang dimaksud denga faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya Puskesmas, tempat pembuangan air, tempat pembuangan sampah dan sebagainya.

3. Faktor- faktor penguat (reinforcing factors), yaitu faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Kadang-kadang meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka teori dibawah ini:

Predisposing Factors

Sosial budaya (pengetahuan, kebiasaan, sikap dan

kepercayaan atau keyakinan masyarakat

Enabling Factors

- Sikap dan Perilaku petugas

Gambar 2.2. Kerangka Teori 2

Sumber:Lawrence Green, 1990

2.12. Kerangka Konsep

Variabel independen Variabel Dependen

Sanitasi Lingkungan Rumah: - Kepadatan penghuni rumah - Kelembaban

- Ketersediaan air bersih

(kuantitas dan kualitas fisik air)

Karakteristik Individu: Sosial Budaya Masyarakat Pesisir - Pengetahuan

- Kebiasaan - Sikap

Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan studi kepustakaan ada beberapa variabel yang di duga mempunyai hubungan kuat dengan kejadian skabies. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah sanitasi lingkungan rumah (kepadatan penghuni rumah, kelembaban dan ketersediaan air bersih yang meliputi kuantitas dan kualitas air) dan sosial budaya masyarakat pesisir pantai (pengetahuan, kebiasaan, sikap dan kepercayaan atau keyakinan masyarakat pesisir pantai), sedangkan variabel dependennya adalah penderita skabies di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, dan karakteristik individu (umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan) merupakan variabel pengganggu atau sebagai confounding variable.