Tim Penyusun

Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap – ICCSR

Sektor Kesehatan

Penasehat

Prof. Armida S. Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

Kepala Editor

U. Hayati Triastuti, Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas

Koordinator ICCSR

Edi Effendi Tedjakusuma, Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas

Editor

Irving Mintzer, Syamsidar Thamrin, Heiner von Luepke

Laporan Sintesis

Koordinator Penyusun untuk Adaptasi: Djoko Santoso Abi Suroso

Laporan Sektor Kesehatan

Penyusun: Budhi Setiawan, Supratman Sukowati, Juli Soemirat Slamet

Tim Pendukung Teknis

Chandra Panjiwibowo, Hendra Julianto, Leyla Stender, Tom Harrison, Ursula Flossmann-Krauss

Tim Administrasi

uCAPAn TeRimA KAsiH

Dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) bertujuan untuk memberikan masukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2009-2014 berkaitan dengan perubahan iklim, serta sebagai masukan pada RPJMN berikutnya hingga tahun 2030. Dokumen ini memberikan arahan detail dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di sektor kehutanan, energi, industri, pertanian, perhubungan, daerah pesisir, sumber daya air, limbah, dan kesehatan. Sudah merupakan kebijakan dari Bappenas untuk mengakomodasi peluang dan tantangan di sektor-sektor tersebut melalui perencanaan pembangunan dan koordinasi antara kementerian dan badan terkait secara efektif. Dokumen ini bersifat dinamis dan akan selalu diperbaharui berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang timbul dalam menghadapi perubahan ikllim di masa mendatang. Perubahan dan penyempurnaan dari dokumen ini akan dilakukan melalui konsultasi partisipatif antara para pemangku kepentingan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Armida S. Alisyahbana selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas dukungan yang diberikan. Juga kepada Bapak Paskah Suzetta selaku mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappeanas yang menginisiasi dan member dukungan dalam pembuatan dokumen ICCSR, serta kepada Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas, yang telah menginisiasikan dan mengkoordinasikan pembuatan dokumen ICCSR ini.

Kepada seluruh anggota komite pengarah, kelompok kerja, dan para pemangku kepentingan di bawah ini, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dalam pembuatan dokumen ICCSR Sektor Kesehatan, dedikasi serta kontribusinya sangat dihargai dan diucapkan terima kasih setinggi-tingginya:

Komite Pengarah

Deputi Kerjasama Internasional, Kementerian Koordinasi Perekonomian; Sekretaris Menteri, Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; Deputi Menteri Bidang Kependudukan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan; Sekretaris Utama, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geoisika; Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Kelompok Kerja

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas

Sriyanti, Yahya R. Hidayat, Bambang Prihartono, Mesdin Kornelis Simarmata, Arum Atmawikarta, Montty Girianna, Wahyuningsih Darajati, Basah Hernowo, M. Donny Azdan, Budi Hidayat, Anwar Sunari, Hanan Nugroho, Jadhie Ardajat, Hadiat, Arif Haryana, Tommy Hermawan, Suwarno, Erik Amundito, Rizal Primana, Nur H. Rahayu, Pungki Widiaryanto, Maraita, Wijaya Wardhana, Rachmat Mulyanda, Andiyanto Haryoko, Petrus Sumarsono, Maliki

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas, yang selalu siap membantu dan menfasilitasi baik dalam hal teknis maupun administrasi dalam proses penyelesaian dokumen ini.

Kata Pengantar dari menteri Perencanaan

Pembangunan nasional/ Kepala Bappenas

Kita telah melihat bahwa dengan kemampuannya yang dapat mempengaruhi ekosistem dunia, kehidupan populasi manusia dan pembangunan, perubahan iklim telah menjadi isu kritis paling utama yang mendapat perhatian serius dari para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Target utamanya adalah untuk mencegah peningkatan suhu rata-rata global melebihi 2˚C, atau dengan kata lain menurunkan emisi tahunan seluruh dunia hingga separuh dari kondisi sekarang pada tahun 2050. Kita percaya bahwa upaya ini tentunya membutuhkan respon international yang solid – aksi kolektif untuk menghindari konl ik antara inisiatif kebijakan nasional dan internasional. Pada saat ekonomi dunia sedang dalam tahap pemulihan dan negara-negara berkembang sedang berupaya keras memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, dampak perubahan iklim telah ikut serta dalam memperburuk kondisi kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan pengintegrasian perubahan iklim sebagai pilar penting dan fokus utama dalam agenda kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kita menyadari bahwa perubahan iklim telah banyak diteliti dan dibahas di seluruh dunia. Berbagai solusi telah ditawarkan, program-program telah didanai dan kemitraan telah terjalin. Namun di luar itu semua, emisi karbon masih terus meningkat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena lokasi geograi snya, kerentanan Indonesia terhadap dampak negatif perubahan iklim harus menjadi perhatian yang serius. Kita akan berhadapan, dan sudah terlihat oleh kita beberapa dampak negatif seperti musim kemarau yang berkepanjangan, banjir, serta meningkatnya intensitas kejadian cuaca ekstrim. Kekayaan keanekaragaman hayati kita juga berada dalam resiko.

Beberapa pihak yang memilih untuk bersikap diam dalam perdebatan isu perubahan iklim atau memperlambat upaya penanggulangannya kini telah termarginalisasi oleh kenyataan saintii k yang tidak terbantahkan. Puluhan tahun penelitian, analisis dan bukti-bukti nyata yang terjadi telah menunjukkan pada kita bahwa perubahan iklim bukan hanya menjadi isu lingkungan saja, namun juga isu pembangunan secara menyeluruh karena dampaknya akan terasa di semua sektor kehidupan manusia baik sebagai bangsa maupun individu.

segenap tenaga berusaha untuk memitigasi agar tidak terjadi perubahan lebih lanjut dari iklim global bumi. Kita telah meratiikasi Protokol Kyoto di masa awal serta berkontribusi aktif dalam negosiasi perubahan iklim dunia, dengan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Konvensi Para Pihak ke 13 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang telah melahirkan Bali Action Plan pada tahun 2007. Kini, kita mencurahkan perhatian kita pada tantangan untuk mencapai target yang telah dicanangkan oleh Presiden yaitu penurunan emisi sebesar 26% hingga tahun 2020. Aksi nyata sangat penting. Namun sebelum melakukan aksi, kita harus siap dengan analisis yang komprehensif, perencanaan strategis dan penetapan prioritas.

Untuk itu saya mengantarkan dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, atau disebut ICCSR, dengan tujuan agar perubahan iklim dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen ICCSR menampilkan visi strategis pada beberapa sektor utama yang terkait perubahan iklim,, yaitu sektor kehutanan, energi, industri, perhubungan, pertanian, daerah pesisir, sumber daya air, limbah, dan kesehatan. Dokumen Roadmap ini telah diformulasikan melalui analisis yang komprehensif. Kita telah melakukan penaksiran kerentanan secara mendalam, penetapan opsi prioritas termasuk peningkatan kapasitas dan respon strategis, dilengkapi dengan analisis keuangan dan dirangkum dalam perencanaan aksi yang didukung oleh kementerian-kementerian terkait, mitra strategis dan para donor.

Saya meluncurkan dokumen ICCSR ini dan mengundang Saudara untuk ikut mendukung komitmen dan kemitraan, serta bekerjasama dalam merealisasikan prioritas pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim serta melindungi populasi kita dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kata Pengantar dari Deputi menteri Bidang sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas

Sebagai bagian dari solusi dalam menghadapi perubahan iklim global, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca secara nasional hingga 26% dari kondisi dasar dalam kurun waktu 10 tahun dengan menggunakan sumber pendanaan dalam negeri, serta penurunan emisi hingga 41% jika ada dukungan international dalam aksi mitigasi. Dua sektor utama yang berkontribusi terhadap emisi adalah sektor kehutanan dan energi, terutama dari kegiatan deforestasi dan pembangkit tenaga listrik, hal ini dikarenakan oleh sebagian pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar tidak terbarukan seperti minyak bumi dan batubara, yang menjadi bagian dari intensitas energi kita yang tinggi.

Dengan lokasi geograi snya yang unik, di antara negara-negara di dunia kita termasuk salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Pengukuran terhadap hal ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh naiknya permukaan air laut, banjir, perubahan curah hujan, dan dampak negatif lainnya. Jika upaya adaptasi tidak segera dilakukan, maka berdasarkan prediksi analisis, Indonesia dapat mengalami kekurangan sumber air, penurunan hasil pertanian, serta hilangnya atau rusaknya habitat di berbagai ekosistem termasuk di daerah pesisir pantai.

Aksi nasional dibutuhkan baik untuk memitigasi perubahan iklim global maupun untuk mengidentii kasi upaya-upaya adaptasi yang diperlukan. Hal ini menjadi tujuan utama dari dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, ICCSR. Prioritas tertinggi dari aksi-aksi tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu kita telah berupaya membangun konsensus nasional dan pemahaman mengenai opsi-opsi dalam merespon perubahan iklim. Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) merepresentasikan komitmen jangka panjang untuk menurunkan emisi dan melakukan upaya adaptasi serta menunjukkan kesiapan perencanaan program-program yang inovatif dalam upaya mitigasi dan adaptasi hingga puluhan tahun mendatang.

DAFTAR isi

Tim Penyusun i

UCAPAN TERIMA KASIH iii

Kata Pengantar dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas v

Kata Pengantar dari Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, Bappenas vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR ISTILAH xiv

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Tujuan 2

1.3 Pendekatan 3

1.3.1 Pendekatan Basis Keilmuan 3

1.3.2 Proses Partisipasi Para Pemangku Kepentingan 4

2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN SEKTOR KESEHATAN 5

2.1 Kondisi dan Permasalahan Sektor Kesehatan 6

2.2 Tantangan Perubahan Lingkungan Global dan Perubahan Iklim 6

2.2.1 Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan 8

2.2.2 Metode Analisis Dampak Kesehatan terkait Perubahan Iklim 11

2.2.3 Penyakit Malaria di Indonesia 12

2.2.4 Demam Berdarah Dengue di Indonesia 17

2.2.5 Diare di Indonesia 18

2.2.1 Pengaruh Perubahan Pola Curah Hujan dan Temperatur terhadap Malaria 21

2.2.2 Perhitungan Pengaruh Perubahan Pola Curah Hujan dan

Temperatur terhadap Malaria 23

2.2.3 Pengaruh Perubahan Pola Curah Hujan dan Temperatur terhadap DBD 24

2.2.4 Perhitungan Pengaruh Perubahan Pola Curah Hujan dan Temperatur

terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD) 27

2.2.5 Perhitungan Dampak Perubahan Iklim terhadap Diare 29

3 TINGKAT KERENTANAN SEKTOR KESEHATAN 31

3.1 Pengertian Kerentanan dalam Sektor Kesehatan 32

3.2 Paparan sebagai Faktor Kerentanan dalam Sektor Kesehatan 32

3.3 Sensitivitas sebagai Faktor Kerentanan dalam Sektor Kesehatan 33

3.3.1 Tingkat Kesejahteraan Penduduk 33

3.3.2 Angka Kematian Bayi 35

3.4 Kapasitas Adaptasi sebagai Faktor Kerentanan dalam Sektor Kesehatan 36

3.4.1 Rumah Sakit 36

3.4.2 Puskesmas 37

3.4.3 Posyandu 38

3.4.4 Jangkauan Imunisasi 39

3.4.5 Tenaga Kesehatan 40

3.4.6 Poskesdes 42

3.4.7 Polindes 43

3.4.8 Cakupan Akses Masyarakat ke Sumber Air Bersih dan Sanitasi 43

3.5 Kerentanan Penyakit Terkait Perubahan Iklim di Indonesia 45

3.5.1 Kerentanan Malaria 46

4 RISIKO PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR KESEHATAN 51

4.1 Pengertian Risiko Perubahan Iklim 52

4.2 Hasil Perhitungan Risiko Perubahan Iklim 52

4.2.1 Risiko Penyakit Malaria 54

4.2.2 Risiko Penyakit Demam Berdarah 55

4.2.3 Risiko Penyakit Diare 55

4.3 Kegiatan Penurunan Risiko 58

5 ARAH DAN TAHAPAN MASA DEPAN INTEGRASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI DALAM PERENCANAAN NASIONAL

UNTUK SEKTOR KESEHATAN 63

5.1 Permasalahan dan Rekomendasi Terkait Strategi Adaptasi 64

5.2 Metode Pembuatan Program Adaptasi Sektor Kesehatan 65

5.3 Tahapan Program Kesehatan Tahun 2010-2014 67

5.4 Tahapan Program Kesehatan Tahun 2015-2019 70

5.5 Tahapan Program Kesehatan Tahun 2020-2024 71

5.6 Tahapan Program Kesehatan Tahun 2025-2029 72

DAFTAR PUSTAKA 122

LAMPIRAN A 124

LAMPIRAN B 127

LAMPIRAN C 131

DAFTAR GAmBAR

Gambar 2.1 Keterkaitan Antara Berbagai Perubahan Lingkungan Global Utama yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia, Termasuk Perubahan Iklim

Gambar 2.2 Alur Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan

Gambar 2.3 Diagram Skematik Pola Hubungan Iklim Yang Mempengaruhi Kesehatan, Baik

yang Memberikan Dampak Langsung Maupun Terdapat Pengaruh Modiikasi

dari Kondisi Lingkungan, Sosial dan Sistem Kesehatan

Gambar 2.4 Kasus Malaria di Jawa dan Bali Pada Tahun 1989 - Tahun 2007

Gambar 2.5 Peta Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria Pada Tahun 2004-2005

Gambar 2.6 Peta Endemisitas Malaria Pada Tahun 2007

Gambar 2.7 Peta Sebaran Kasus Malaria Tahun 2008

Gambar 2.8 Distribusi Spesies Vektor Malaria di Indonesia

Gambar 2.9 Morbiditas dan Mortalitas DBD di Indonesia dari tahun 1997 sampai tahun 2007 yang dinyatakan dengan IR (garis hitam) dan CFR (garis merah)

Gambar 2.10 Peta Sebaran Demam Berdarah Dengue Tahun 2008

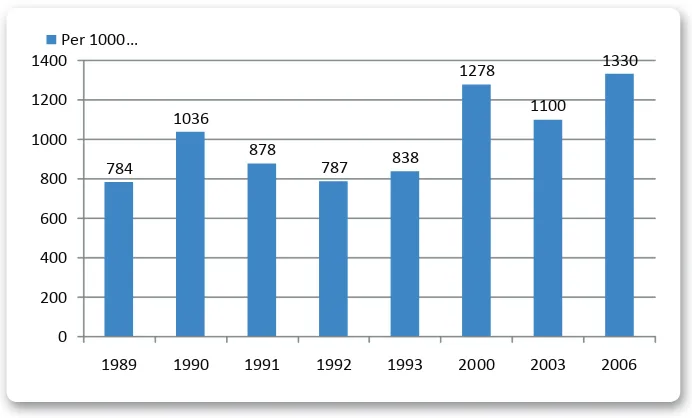

Gambar 2.11 Insidens Diare Balita di Indonesia pada Tahun 1989-2006

Gambar 2.12 Kasus Diare di Indonesia Pada Tahun 1981-2008

Gambar 2.13 Kejadian Diare Berdasarkan Bulan di Indonesia

Gambar 2.14 Peta Sebaran Diare Tahun 2008

Gambar 2.15 Hubungan Antara Kasus Malaria, Curah Hujan dan

Gambar 2.16 Peta Sebaran Curah Hujan Maksimum Pancaroba di Indonesia

Gambar 2.17 Peta Standar Deviasi Curah Hujan di Indonesia

Gambar 2.18 Perkembangan Kasus DBD Setiap Tahun di Wilayah Jakarta

Gambar 2.19 Time Series Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Curah Hujan

Gambar 2.20 Rata-Rata Curah Hujan dan Penderita DBD bulanan.

Gambar 2.21 Hubungan Antara Curah Hujan dan Jumlah Penderita DBD, dengan curah

3

7

7

8

9

10

12

13

17

18

19

19

20

20

21

22

22

23

23

Gambar 2.22 Peta Curah Hujan Optimum Pancaroba di Indonesia

Gambar 2.23 Peta Potensi Kejadian Bahaya Banjir, Kekeringan, dan Penurunan Ketersediaan Air di Indonesia

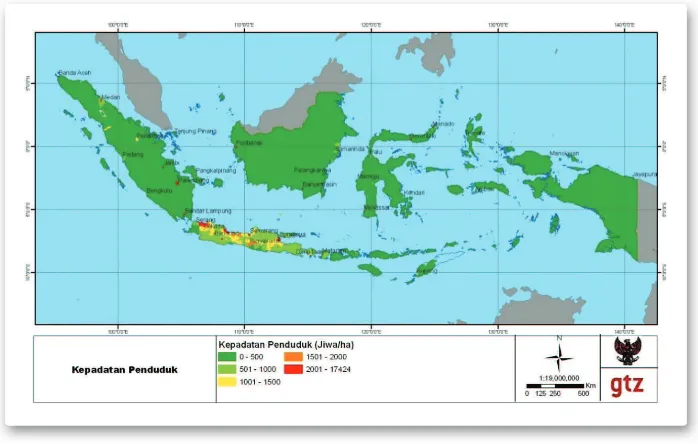

Gambar 3.1 Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2008 (Sumber : BPS, 2009)

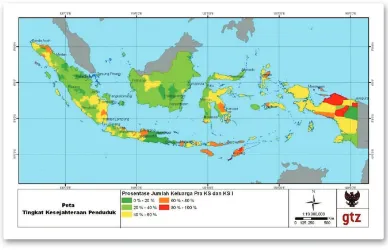

Gambar 3.2 Peta Tingkat Kesejahteraan Penduduk (Sumber : BPS, 2009)

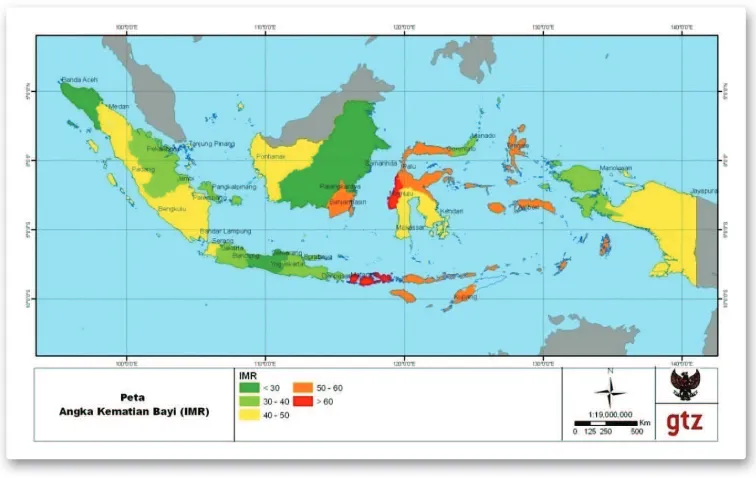

Gambar 3.3 Peta Angka Kematian Bayi

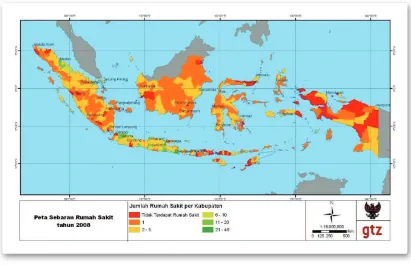

Gambar 3.4 Peta Penyebaran Rumah Sakit Tahun 2008

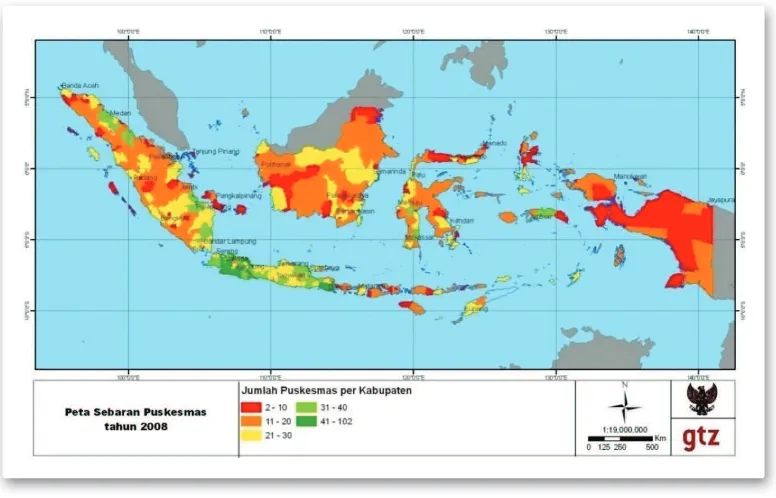

Gambar 3.5 Peta Sebaran Puskesmas Tahun 2008

Gambar 3.6 Peta Penyebaran Posyandu Tahun 2008

Gambar 3.7 Peta Persebaran Jangkauan Imunisasi Tahun 2008

Gambar 3.8 Peta Sebaran Tempat Praktik Dokter Tahun 2008

Gambar 3.9 Peta Sebaran Tempat Praktik Bidan Tahun 2008

Gambar 3.10 Peta Sebaran Poskesdes Tahun 2008

Gambar 3.11 Sebaran Polindes Tahun 2008

Gambar 3.12 Prosentase Akses Masyarakat ke Sumber Air Bersih

Gambar 3.13 Sebaran Cakupan Sanitasi

Gambar 3.14 Peta Kerentanan Malaria

Gambar 3.15 Peta Kerentanan Demam Berdarah Dengue

Gambar 3.16 Peta Kerentanan Diare

Gambar 4.1 Proses Penilaian Risiko

Gambar 4.2 Risiko Dampak Perubahan Iklim terhadap Kejadian Penyakit Malaria

Gambar 4.3 Risiko Dampak Perubahan Iklim terhadap Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue

Gambar 4.4 Risiko Dampak Perubahan Iklim terhadap Kejadian Penyakit Diare

Gambar 4.5 Skema Penurunan Risiko terkait Bahaya dan Kerentanan (dimodifikasi dari UN ISDR, 2004)

Gambar 5.1 Proses Perencanaan, Perancangan, dan Implementasi Program Kesehatan Berkaitan dengan Perubahan Iklim

27

27

28

29

30

32

33

37

38

39

39

40

40

41

42

42

45

46

47

48

49

50

52

DAFTAR TABeL

Tabel 2.1 Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Kesehatan 8

Tabel 2.2 Dampak Bencana terkait Iklim terhadap Kesehatan 10

Tabel 3.1 Perhitungan Kerentanan Penyakit Malaria di Indonesia 46

Tabel 3.2 Tabel Perhitungan Kerentanan Penyakit DBD di Indonesia 48

Tabel 3.3 Tabel Perhitungan Kerentanan Penyakit Diare di Indonesia 49

Tabel 4.1 Risiko Malaria, Diare, dan DBD terhadap perubahan iklim di Provinsi 56

Tabel 4.2 Risiko Malaria, Diare, dan DBD terhadap perubahan iklim di Provinsi Papua 56

Tabel 4.3 Pembagian peran antara individu, pemerintah dan institusi dalam pengurangan risiko

DAFTAR isTiLAH

AMI Annual Malaria Incidence

API Annual Parasite Incidence

CDF Cummulative Distribution Frequency

CFR Case Fatality Rate

DBD Demam Berdarah Dengue

EID Infectious Diseases

ENSO El Nino Southern Oscilation

FCCC Framework Convention on Climate Change

FGD Focus Group Discussion

GCM Global Circulation Model

GHCN Global Historical Climatological Network

GIS Geography Information System

GPCC Global Precipitation Climatology Center

GRK Gas Rumah Kaca

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

ISPA Infeksi Saluran Pernapasan Akut

KIE Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

LCA Life Cycle Analysis

NSDA Neraca Sumber Daya Air

RAN MAPI Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

RENJA Rencana Kerja

RKP Rencana Kerja Pemerintah

RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPJPMN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SARS Serve Acute Respiratory Syndrom

SIG Sistem Informasi Geograis

SLR Sea Level Rise

SPL Suhu Permukaan Laut

TML Tinggi Muka Laut

UNCED United Nations Conference on Environment and Development

UNEP United Nations Environmental Program

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

WHO World Health Organization

PenDAHuLuAn

1.1 Latar Belakang

Saat ini telah diketahui bahwa perubahan iklim telah terjadi dan menjadi ancaman global di berbagai sektor termasuk sektor kesehatan di Indonesia. Ancaman bahaya perubahan iklim di Indonesia dapat mempengaruhi kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan berbagai penyakit, dampak psikologis, pengungsian, bahkan kematian (mortality). Bahaya perubahan iklim terkait kesehatan diantaranya temperatur dan curah hujan yang ekstrim, peningkatan banjir dan kekeringan, perubahan distribusi vektor penyakit (vector-borne diseases), peningkatan kasus malnutrisi, dan peningkatan bencana terkait iklim.

Bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa variabilitas dan perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap epidemiologi penyakit yang ditularkan oleh vektor (vector-borne diseases). Di Indonesia terdapat 3 penyakit penting yang perlu dikaji yaitu malaria, demam berdarah dengue (DBD) dan diare karena penyebarannya yang luas dan banyak di Indonesia. Selain itu, efek negatif variabilitas dan perubahan iklim akan menekan lebih kuat terhadap populasi yang berpendapatan rendah dengan sarana kesehatan yang terbatas. Sehingga penduduk yang berpendapatan rendah dengan akses kesehatan yang terbatas merupakan kelompok populasi yang paling rentan terhadap dampak kesehatan akibat perubahan iklim.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap sektor kesehatan diperlukan langkah adaptasi yang ditunjang oleh tingginya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat. Langkah adaptasi sektor kesehatan ini harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Nasional. Di tingkat nasional, Bappenas telah mencanangkan penyusunan “Roadmap Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke dalam

Rencana Pembangunan Nasional Indonesia 2010-2030” (disingkat: “Roadmap Perubahan Iklim”).

Roadmapsektor kesehatan memuat kajian banyak sektor diantaranya sektor kesehatan. Roadmap sektor kesehatan memuat kajian ilmiah isu perubahan iklim, dampak, kerentanan dan risiko yang akan dihadapi, serta strategi adaptasi sektor kesehatan yang diperlukan untuk Indonesia. Hasil akhir roadmap perubahan iklim sektor kesehatan ini adalah arah kebijakan dan tahapan upaya adaptasi perubahan iklim sektor kesehatan tahun 2010-2030.

Guna memudahkan penyusunan dan penyajian Roadmap, Indonesia dari sisi perwilayahan dalam roadmap perubahan iklim ini dibagi menjadi 7 wilayah. Ketujuh wilayah tersebut adalah: 1) Pulau Sumatera dan sekitarnya, 2) Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Bali dan sekitarnya, 3) Pulau Kalimantan dan sekitarnya, 4) Pulau Sulawesi dan sekitarnya, 5) Kepulauan Nusatenggara (wilayah provinsi NTB dan NTT), 6) Kepulauan Maluku, dan 7) Pulau Papua (wilayah Pulau Papua yang masuk kedalam wilayah Indonesia) dan sekitarnya.

1.2 Tujuan

1) Mengidentiikasi permasalahan dan tantangan masa depan sektor kesehatan akibat perubahan iklim;

2) Mengidentiikasi aspek-aspek kerentanan untuk sektor kesehatan terhadap bahaya perubahan iklim berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan analisis informasi spasial dan perwilayahan;

3) Mengidentiikasi dampak atau gambaran risiko sektor kesehatan akibat bahaya yang dihadapi dan kerentanan yang telah dikenali;

4) Mengidentiikasi arah kebijakan dan pentahapan program adaptasi sektor kesehatan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko sektor kesehatan akibat perubahan iklim. Program adaptasi dibuat dalam tahapan pembangunan jangka menengah yaitu 5 tahunan sejak tahun 2010 hingga 2030 (2010-2014, 2015-2019, 2020-2024, dan 2025-2029);

1.3 Pendekatan

Garis besar pendekatan/metodologi yang digunakan meliputi analisis berbasis keilmuan (scientiic basis) dan proses partisipasi dari para pemangku kepentingan. Kedua metode digunakan secara bersamaan dan saling terkait. Metode yang pertama, scientiic basis, digunakan dengan pendekatan tingkat makro dan disesuaikan dengan ketersediaan data. Metode yang kedua yaitu dengan pendekatan bottom-up yang digunakan dalam rangka menjaring data dan informasi. Data dan informasi mengenai permasalahan kesehatan di Indonesia dan program ke depan diperoleh melalui Forum Group Discussion (FGD) dari para pemangku kepentingan khususnya Departemen Kesehatan.

1.3.1 Pendekatan Basis Keilmuan

Analisis saintiik yang dilakukan adalah dengan pengumpulan, analisis dan sintesis terhadap berbagai data dan informasi (dokumen, konsultasi, diskusi) sebagai berikut :

• Data dan informasi yang bersifat internal diperoleh melalui diskusi intern dengan sub-tim basis saintiik dan sektor-sektor lainnya;

• Data dan informasi yang bersifat nasional diperoleh melalui penelusuran dokumen dan peta-peta di berbagai instansi yang berkaitan seperti Departemen Kesehatan, Bakosurtanal, BMKG, dan LAPAN;

• Data dan informasi yang bersifat internasional yaitu berupa dokumen-dokumen kajian dan laporan dari lembaga seperti IPCC, UNFCCC, WHO, UNDP, dan sebagainya yang diperoleh melalui internet.

1.3.2 Proses Partisipasi Para Pemangku Kepentingan

Partisipasi pemangku kepentingan diikutsertakan dalam proses penyusunan Roadmap ini melalui beberapa cara di antaranya:

• Konsultasi dan diskusi yang dilakukan dengan pejabat, peneliti dan pakar di instansi terkait khususnya Departemen Kesehatan RI.

• Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD), Pra-FGD serta rapat-rapat koordinasi pada Departemen Kesehatan RI dan instansi terkait yang telah dilaksanakan baik di Bappenas maupun di Departemen Kesehatan. Dalam FGD ini juga dibahas mengenai isu lintas sektoral.

PeRmAsALAHAn DAn

TAnTAnGAn seKTOR

KeseHATAn

2.1 Kondisi dan Permasalahan Sektor Kesehatan

Sebagaimana tercantum dalam RPJP Departemen Kesehatan Tahun 2005-2025, kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini dihadapkan pada rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi (AKB), angka kematian anak balita (AKABA) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) serta tingginya proporsi anak balita yang mengalami gizi kurang; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; serta terbatasnya sumber pembiayaan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

Selain itu, RPJM Departemen Kesehatan tahun 2004-2009 menyampaikan bahwa permasalahan utama sektor kesehatan saat ini adalah terjadinya disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit (penduduk yang menderita penyakit menular dan tidak menular sekaligus), kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang rendah, dan perilaku tradisional masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Masalah lainnya adalah masih rendahnya kondisi kesehatan masyarakat umum, kurangnya pemerataan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan terlatih, tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan dalam suatu populasi, rendahnya tingkat kesehatan penduduk miskinserta kendala ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku obat, sediaan obat, perbekalan farmasi dan alat kesehatan. Penjelasan lebih rinci terhadap permasalahan sektor kesehatan di Indonesia disampaikan di Lampiran A.

2.2 Tantangan Perubahan Lingkungan Global dan Perubahan Iklim

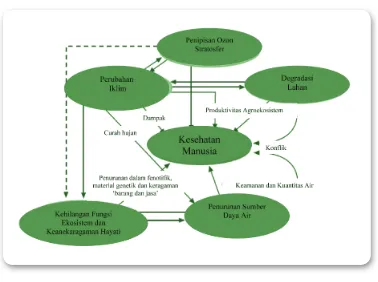

Gambar 2.1 Keterkaitan Antara Berbagai Perubahan Lingkungan Global Utama yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia, Termasuk Perubahan Iklim

(dimodii kasi dari Mc Michael, 2003)

2.2.1 Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan

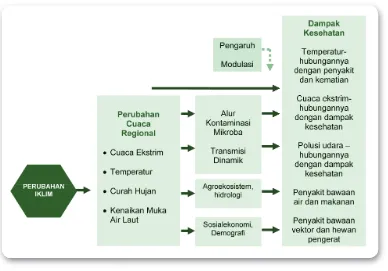

Gambar 2.2 menjelaskan alur dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Perubahan iklim akan mempengaruhi perubahan cuaca regional/kawasan dalam bentuk cuaca ekstrim, kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan muka air laut. Dalam terminologi perubahan iklim komponen ini dikenal dengan bahaya (hazard) perubahan iklim.

Gambar 2.2 Alur Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan

(dimodii kasi dari Patz et al, 2000)

Bahaya perubahan iklim di Indonesia ke depan ditandai dengan (1) peningkatan curah hujan yang cukup signii kan pada bulan-bulan tertentu dengan peningkatan variabilitas di daerah tertentu, (2) penurunan curah hujan di bulan-bulan kering, sementara pada bulan-bulan musim basah curah hujan meningkat, (3) kenaikan temperatur permukaan rata-rata. Bahaya perubahan iklim mempengaruhi kesehatan melalui jalur kontaminasi mikroba dan transmisi dinamis. Selain itu bahaya perubahan iklim mempengaruhi agro-ekosistem dan hidrologi, serta sosio-ekonomi dan demograi . Proses tersebut dipengaruhi juga oleh modulasi berupa kondisi sosial, ekonomi dan pembangunan.

Dampak kesehatan yang dapat terjadi dari proses tersebut diantaranya efek peningkatan temperatur terhadap kesakitan dan kematian, bencana akibat cuaca ekstrim, peningkatan pencemaran udara, penyakit bawaan air dan makanan, dan penyakit bawaan vektor dan hewan pengerat.

(1) Mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung berupa paparan langsung dari perubahan pola cuaca (temperatur, curah hujan, kenaikan muka air laut, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim). Kejadian cuaca ekstrim dapat mengancam kesehatan manusia bahkan kematian.

(2) Mempengaruhi kesehatan manusia secara tidak langsung. Mekanisme yang terjadi adalah perubahan iklim mempengaruhi faktor lingkungan seperti perubahan kualitas lingkungan (kualitas air, udara, dan makanan), penipisan lapisan ozon, penurunan sumber daya air, kehilangan fungsi ekosistem, dan degradasi lahan yang pada akhirnya faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kesehatan manusia. Dampak tidak langsung berupa (a) Kematian dan kesakitan akibat penyakit. Penyakit terkait perubahan iklim dipicu oleh adanya perubahan temperatur, pencemaran udara, penyakit bawaan air dan makanan, serta penyakit bawaan vektor dan hewan pengerat. (b) Malnutrisi, dapat terjadi karena terganggunya sumber makanan dan panen.

Secara rinci potensi dampak perubahan iklim terhadap sektor kesehatan dapat dilihat Tabel 2.1. Pada Tabel 2.1 dijelaskan bahaya perubahan iklim dan mekanisme lebih lanjut dari bahaya tersebut yang dapat mempengaruhi sektor kesehatan. Selanjutnya, bahaya tersebut dapat berdampak pada kesehatan baik melalui dampak langsung maupun tidak langsung. Penjelasan lebih rinci tentang bahaya perubahan iklim berupa perubahan curah hujan dan kenaikan temperatur disampaikan dalam Lampiran B.

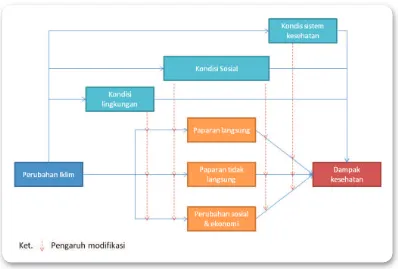

Gambar 2.3 Diagram Skematik Pola Hubungan Iklim Yang Mempengaruhi Kesehatan, Baik yang

Memberikan Dampak Langsung Maupun Terdapat Pengaruh Modii kasi dari Kondisi Lingkungan,

Tabel 2.1 Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Kesehatan

Bahaya Perubahan Iklim

Bahaya lebih Lanjut terhadap

Sektor Kesehatan Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Kesehatan

Kenaikan

Temperatur -

Gelombang panas (heat waves)

- Kenaikan evapotranspirasi bersama dengan perubahan curah hujan akan menurunkan aliran permukaan, menyebabkan: - Penurunan Ketersediaan Air - Kekeringan

- Gangguan keseimbangan air

- Peningkatan temperatur berpengaruh terhadap perkembangbiakan, pertumbuhan, umur, dan distribusi vektor penyakit seperti vektor malaria, demam berdarah dengue (DBD), chikungunya, dan

i lariasis.

- Peningkatan temperatur akan memperluas distribusi vektor dan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan parasit menjadi infektif.

- Penurunan ketersediaan air berpengaruh terhadap pertanian sehingga dapat menyebabkan gagal panen sehingga secara tidak langsung menyebabkan mal nutrisi.

Perubahan Pola Curah Hujan

Kenaikan aliran permukaan dan kelembaban tanah, menyebabkan: - Banjir

- Gangguan keseimbangan air - Tanah Longsor

Bersama kenaikan temperatur akan menurunkan aliran permukaan, menyebabkan:

- Penurunan Ketersediaan Air

- Kekeringan

- Banjir dan gangguan keseimbangan air dapat

berpengaruh terhadap kondisi sanitasi dan penyebaran

penyakit bawaan air seperti diare.

- Banjir dan gangguan keseimbangan air dapat

berpengaruh terhadap gagal panen sehingga dapat

menyebabkan malnutrisi.

- Curah hujan berpengaruh terhadap tipe dan jumlah

habitat perkembangbiakan vektor penyakit.

- Perubahan curah hujan bersama dengan perubahan temperatur dan kelembaban dapat meningkatkan atau mengurangi kepadatan populasi vektor penyakit serta kontak manusia dengan vektor penyakit

Kenaikan Muka

Laut (SLR) - Dengan tingkat pengambilan air tanah tertentu air tanah bergeser ke atas, menyebabkan instrusi air laut sehingga mempengaruhi ketersediaan air

- Pengaliran air di pesisir dapat terganggu sehingga dapat memperburuk sanitasi.

- Gangguan fungsi sanitasi berpengaruh pada peningkatan penyebaran penyakit bawaan air seperti diare.

- Ekosistem rawa dan mangrove dapat berubah

- Pola penyebaran vektor penyakit di pantai dan pesisir dapat berubah

Kenaikan Frekuensi dan Intensitas Iklim Ekstrim

- Curah hujan diatas normal menyebabkan kenaikan aliran permukaan dan kelembaban tanah, sehingga menyebabkan banjir dan longsor.

- Badai

- Bencana banjir, badai, dan longsor dapat menyebabkan kematian.

2.2.2 Metode Analisis Dampak Kesehatan terkait Perubahan Iklim

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa dampak perubahan iklim terhadap kesehatan yang utama terdiri dari (1) peningkatan potensi bencana, (2) malnutrisi, dan (3) peningkatan kejadian penyakit. Berikut ini akan disampaikan metode yang dapat dilakukan untuk menganalisis dampak perubahan iklim terhadap 3 hal tersebut.

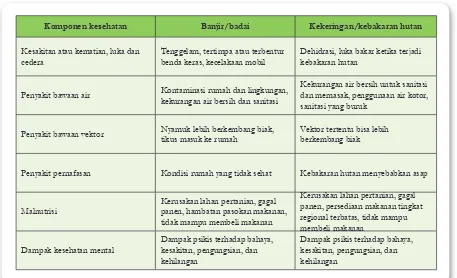

Dampak pertama yaitu peningkatan potensi bencana terkait perubahan iklim memiliki spektrum masalah kesehatan yang luas sebagaimana secara umum dijelaskan dalam Tabel 2.2. Untuk menganalisis dampak bencana terkait iklim terhadap kesehatan diperlukan langkah-langkah analisis sebagai berikut (1) menentukan ruang lingkup analisis, (2) menentukan kondisi bencana terkait iklim saat ini (peta daerah rawan bencana, sejarah kejadian bencana terkait iklim), (3) identii kasi karakteristik populasi (sosial, ekonomi, budaya) dan kapasitas adaptasi saat ini (fasilitas kesehatan, sanitasi, dan infrastruktur penunjang) sebagai adaptasi kondisi saat ini (baseline) (4) identii kasi strategi, kebijakan dan penanggulangan bencana

saat ini sebagai kebijakan kondisi saat ini (baseline), (5) perkiraan bencana terkait iklim menggunakan skenario tertentu, (6) analisis dampak bencana terkait iklim terhadap kesehatan.

Tabel 2.2 Dampak Bencana terkait Iklim terhadap Kesehatan

Komponen kesehatan Banjir/badai Kekeringan/kebakaran hutan

Kesakitan atau kematian, luka dan cedera

Tenggelam, tertimpa atau terbentur benda keras, kecelakaan mobil

Dehidrasi, luka bakar ketika terjadi kebakaran hutan

Penyakit bawaan air Kontaminasi rumah dan lingkungan, kekurangan air bersih dan sanitasi

Kekurangan air bersih untuk sanitasi dan memasak, penggunaan air kotor, sanitasi yang buruk

Penyakit bawaan vektor Nyamuk lebih berkembang biak, tikus masuk ke rumah

Vektor tertentu bisa lebih berkembang biak

Penyakit pernafasan Kondisi rumah yang tidak sehat Kebakaran hutan menyebabkan asap

Malnutrisi

Kerusakan lahan pertanian, gagal panen, hambatan pasokan makanan, tidak mampu membeli makanan

Kerusakan lahan pertanian, gagal panen, persediaan makanan tingkat regional terbatas, tidak mampu membeli makanan

Dampak kesehatan mental

Dampak psikis terhadap bahaya, kesakitan, pengungsian, dan kehilangan

Dampak psikis terhadap bahaya, kesakitan, pengungsian, dan kehilangan

pertanian, peternakan, dan perkebunan, (3) sistem dan teknologi pengolahan pertanian, pertanian, dan perkebunan, (4) sensitivitas pertanian, peternakan, dan perkebunan terhadap kondisi iklim tertentu, (5) sistem transportasi dan distribusi makanan, (6) skenario populasi, tingkat malnutrisi, tingkat konsumsi, gaya hidup, dan kemampuan membayar, (7) kebijakan pendukung: subsidi makanan bergizi, kesehatan ibu dan anak, subsidi harga bahan makanan pokok, kebijakan konversi makanan sebagai sumber energi terbarukan, (8) infrastruktur pendukung: fasilitas penyuluhan gizi dan sarana kesehatan.

Berdasarkan pengumpulan data yang ada, ketersediaan data bencana dan malnutrisi tidak memadai sehingga dalam laporan ini tidak dilakukan analisis lebih lanjut. Direkomendasikan sektor kesehatan dapat melakukan studi lanjutan tentang dampak perubahan iklim terhadap bencana dan malnutrisi ini karena perannya yang sangat penting dalam kesehatan.

Dampak ketiga yaitu peningkatan kejadian penyakit menular sangat terkait dengan perubahan vektor penyakit. Untuk menganalisis dampak perubahan iklim terhadap perubahan vektor penyakit, misalnya untuk kasus malaria, sekurangnya diperlukan data (1) skenario populasi manusia, (2) skenario variabilitas dan perubahan iklim: temperatur dan curah hujan (3) daya tahan manusia terhadap infeksi vektor dan tingkat penggigitan vektor terhadap manusia, (4) probabilitas daya tahan vektor terhadap faktor lingkungan: temperatur dan curah hujan, (5) potensi transmisi vektor: kapasitas vektor, tingkat reproduksi vektor, densitas jumlah vektor, periode inkubasi vektor, dan rentang temperatur ketika inkubasi.

Namun demikian, saat ini data penyebaran vektor penyakit di Indonesia hanya terbatas di beberapa daerah spesiik di Indonesia, sehingga belum ada data yang lengkap secara nasional di seluruh Indonesia. Sehubungan data penyebaran vektor penyakit level nasional belum tersedia, maka dalam studi ini digunakan data kejadian penyakit yang relevan sebagai proxy. Proxy adalah data yang dianggap dapat mewakili suatu parameter dengan tingkat keakuratan tertentu. Dalam hal ini data kejadian penyakit digunakan sebagai

proxy penyebaran vektor penyakit. Dalam kajian ini digunakan data incidence rate (IR) kejadian penyakit yang kemudian dipilih 3 penyakit menular yaitu malaria, demam berdarah dengue, dan diare, karena ketiga penyakit ini merupakan penyakit utama yang memiliki kejadian penyakit yang sangat tinggi di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, untuk menganalisis dampak perubahan iklim terhadap kesehatan baik langsung maupun tidak langsung tersebut diperlukan data yang cukup memadai dengan rentang waktu yang panjang

(time series). Saat ini Departemen Kesehatan telah mengumpulkan dan mengelola data kesehatan namun dirasa belum cukup untuk menganalisis dampak perubahan iklim terhadap kesehatan di Indonesia secara komprehensif. Mengingat pentingnya analisis dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, di masa yang akan datang sektor kesehatan perlu meningkatkan program surveilans khususnya sistem dan metode pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data yang terkait dengan perubahan iklim.

2.2.3 Penyakit Malaria di Indonesia

kesehatan yang terbatas, kenaikan temperatur akan meningkatkan penyakit yang ditularkan vektor (vector-borne disease) karena kenaikan temperatur yang disertai dengan kenaikan curah hujan dan air permukaan akan memperpanjang musim transmisi di daerah endemik. Secara teoritis distribusi malaria dibatasi oleh toleransi vektor nyamuk terhadap iklim. Distribusi nyamuk akan terbatasi jika kondisi terlalu kering (curah hujan kecil dan air permukaan kering). Selain itu, distribusi malaria dibatasi oleh kondisi biologis nyamuk dalam bertahan hidup dan kondisinya dalam berinkubasi dalam bentuk agen terinfeksi di populasi yang tertular.

Disribusi malaria juga tergantung pada faktor sosial, ekonomi dan lingkungan dari populasi manusia yang tertular seperti (1) perubahan iklim global, (2) perubahan pemanfaatan lahan, (3) resistensi obat dan vektor, (4) mobilitas penduduk, (5) perubahan sosial-ekonomi, (6) kondisi layanan kesehatan, (7) situasi politik dan perang, (8) krisis ekonomi dan kemiskinan.

Kasus malaria di Indonesia cukup tinggi yaitu pada tahun 2007 jumlah positif malaria sebesar 311.789 kasus. Selanjutnya, jumlah kasus malaria naik turun tergantung pada intensitas program pemberantasan malaria oleh pemerintah dan faktor-faktor lingkungan. Kasus malaria di Jawa dan Bali yang dinyatakan dalam annual parasite incidence (API) selama periode tahun 1995-2000 meningkat dengan pesat dari 0,07 ‰ (1995) menjadi 0,81 ‰ (2000). Pada tahun 2002 dan tahun 2003 API dapat diturunkan menjadi berturut-turut 0,47‰ dan 0,22‰ (lihat gambar 2.4).

Kasus malaria di luar Jawa dan Bali yang dinyatakan dalam annual malaria incidence (AMI) selama periode tahun 1995-2003 berl uktuasi tajam dari waktu ke waktu, mulai dari 20 ‰ (1995) menjadi 22,7‰ (2002). Kemudian mengalami kondisi yang cukup stabil selama periode 2003-2004, yaitu 21,80 ‰ dan 21,20‰. Selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2005 menjadi 24,75‰ dan mengalami penurunan kembali di tahun 2006-2007 yaitu dari 23,98‰ menjadi 19,67‰. (Ditjen P2LP, Depkes RI 2008).

Untuk mengetahui sebaran penyakit malaria, ditampilkan peta Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria tahun 2004-2005 (gambar 2.5), peta endemisitas malaria pada tahun 2007 (gambar 2.6), dan peta sebaran kasus malaria tahun 2008 (gambar 2.7). Berdasarkan peta-peta tersebut tampak bahwa penyebaran malaria terbanyak di Pulau Papua.

Gambar 2.5 Peta Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria Pada Tahun 2004-2005

Gambar 2.6 Peta Endemisitas Malaria Pada Tahun 2007 Sumber : SubDit P2 Malaria, Direktorat Jendral P2PL

Gambar 2.7 Peta Sebaran Kasus Malaria Tahun 2008

Untuk mengetahui potensi transmisi vektor nyamuk diperlukan analisis jenis dan densitas (kepadatan) nyamuk penyebar malaria di Indonesia (lihat Gambar 2.8). Gambar 2.8 menunjukkan distribusi spesies vektor malaria di Indonesia. Spesies Anopheles di bagian barat Indonesia merupakan spesies oriental di antaranya: An. aconitus, An. sundaicus, An. subpictus, An. balabacensis, An. leucosphyrus, An. minimus dan

An.barbirostris, sedangkan spesies australasian diantaranya An. farauti, An. punctulatus, An. koliensis, An. longirostris dan An. bancrofti. Beberapa spesies oriental ada yang bermigrasi ke timur, sehingga di wilayah Papua ditemukan kelompok oriental, demikian juga beberapa kelompok australasian bermigrasi ke bagian barat garis Lydekker. Fauna nyamuk di Maluku merupakan campuran antara kelompok nyamuk Australiasian dan Oriental.

Diketahui bahwa penyebaran nyamuk penyebar malaria (nyamuk Anopheles) tidak hanya berdasarkan zoogeograi , namun juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat, pemanfaatan lahan dan ekosistem. Sebagai contoh, di Jawa-Bali terdapat 4 spesies vektor malaria yaitu An. sundaicus sebagai vektor di daerah pantai,

An. aconitus di daerah persawahan bertingkat, An. balabacensis di daerah pegunungan bervegetasi, dan An. maculatus di daerah pegunungan yang jarang vegetasinya.

Kepadatan populasi vektor malaria di wilayah pantai nyamuk An. sundaicus dan An. subpictus akan meningkat pada waktu permulaan musim kemarau, dan puncak densitas terjadi kurang lebih 2-3 bulan setelah musim kemarau. Pada musim kemarau, keadaan air di dalam tambak, lagoon dan perairan lainnya di sekitar pantai menjadi payau memicu pertumbuhan gulma air (ganggang dan lumut). Dengan tumbuhnya gulma akan menciptakan habitat yang sesuai bagi perkembangbiakan nyamuk An. subpictus dan An. sundaicus.

Gambar 2.8 Distribusi Spesies Vektor Malaria di Indonesia (Sumber : Depkes, RI)

2.2.4 Demam Berdarah Dengue di Indonesia

Demam berdarah dengue (DBD) telah menyebar luas ke seluruh kota di Indonesia sejak tahun 1968. Pada tahun 1968 kasus DBD dilaporkan IR (Incidence Rate) 0,05/100.000 penduduk dengan angka kematian 41,3%, setelah itu KLB sering terjadi di berbagai daerah. Pada tahun 1998 terjadi KLB dengan jumlah penderita 72.133 orang, dengan 1411 kematian (case fatality rate/CFR=2%) dan merupakan KLB terbesar sejak kasus DBD dilaporkan di Indonesia. Pada tahun 2004 terjadi KLB DBD nasional yaitu letusan kasus di 40 kabupaten/kota di 12 provinsi dengan jumlah kasus 28.077, 381 kematian (CFR=1,36%). Gambar 2.9 menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan nilai IR untuk demam berdarah dengue selama kurun waktu 1999-2007 sampai mencapai angka pada 71,78 per 100.000 penduduk walaupun sebelumnya terjadi penurunan di tahun 1998.

Sepanjang tahun 2007 terdapat 11 provinsi yang dilanda KLB DBD, yaitu : Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Banten, dan DI. Yogyakarta. Pada tahun 2007 jumlah kasus sebanyak 156.767 kasus (IR 71,18/100.000 penduduk) dengan 1570 kematian ( CFR 1,00 %). Puncak peningkatan kasus pada tahun 2007 terjadi pada bulan Januari-Februari. Pada tahun 2008 terjadi penurunan jumlah kabupaten/kota yang terjangkit DBD (Ditjen PP-PL, Depkes 2008).

Gambar 2.9 Morbiditas dan Mortalitas DBD di Indonesia dari tahun 1997 sampai tahun 2007 yang dinyatakan dengan IR (garis hitam) dan CFR (garis merah)

Ditjen P2PL Depkes RI, 2008 menyebutkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai IR tertinggi sebesar 392,94 per 100.000 penduduk disusul kemudian dengan Bali (193,18) dan Kalimantan Timur (193,15) per 100.000 penduduk. Provinsi dengan angka kematian tertinggi di sepanjang tahun 2007 adalah Papua sebesar 3,88% diikuti dengan provinsi Maluku Utara dan Bengkulu masing-masing sebesar 2,55%. Pada gambar 2.10 dijelaskan sebaran Demam Berdarah Dengue tahun 2008.

Sampai saat ini obat dan vaksin untuk DBD belum tersedia, sehingga pencegahan dan pengendaliannya dilakukan dengan cara pengendalian vektor melalui program 3M (menutup, menguras, menimbun) plus dan dioptimalkan melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku berdasarkan budaya setempat. Untuk mengurangi angka kematian perlu dilakukan peningkatan teknologi tata laksana kasus (RPJM Depkes).

Gambar 2.10 Peta Sebaran Demam Berdarah Dengue Tahun 2008 Sumber : Pengolahan Data Depkes, RI

2.2.5 Diare di Indonesia

Gambar 2.11 Insidens Diare Balita di Indonesia pada Tahun 1989-2006 Sumber : Pengolahan Data Depkes, RI

Pada Gambar 2.12 disampaikan kasus diare di Indonesia pada tahun 1981-2008. Pada tahun-tahun dengan curah hujan tinggi kejadian diare meningkat.

Gambar 2.12 Kasus Diare di Indonesia Pada Tahun 1981-2008 Sumber : Subdit Diare Depkes

784

1036 878

787 838

1278

1100

1330

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

1989 1990 1991 1992 1993 2000 2003 2006 Per 1000 …

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

'81 '83 '85 '87 '89 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07

Gambar 2.13 Kejadian Diare Berdasarkan Bulan di Indonesia Sumber : P2PL Depkes

Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.13, pada tahun 2004 dan tahun 2005 kejadian diare selalu tinggi pada bulan Januari-Maret, namun pada tahun 2006 kejadian diare selalu tinggi sepanjang tahun dan puncak kejadian terjadi pada bulan Januari, April dan Oktober, menurun kecenderungannya pada bulan Januari-Maret.

Kejadian diare sangat erat hubungannya dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang kurang memadai. Pada umumnya diare banyak terjadi pada kelompok masyarakat rentan (balita dan ibu hamil) terutama di pedesaan yang sebagian besar berpenghasilan rendah dan tinggal jauh dari ketersediaan pelayanan kesehatan. Pada Gambar 2.14 sebaran kejadian diare terutama di daerah Papua yang merupakan daerah dengan fasilitas sanitasi yang cukup rendah.

0 50000 100000 150000 200000 250000

Jan Feb Mar apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop des 2004 2005 2006

Gambar 2.14 Peta Sebaran Diare Tahun 2008 Sumber: Pengolahan Data Depkes, RI

2.2 Perhitungan Dampak Perubahan Iklim terhadap Penyakit Malaria, DBD, dan Diare 2.2.1 Pengaruh Perubahan Pola Curah Hujan dan Temperatur terhadap Malaria

Gambar 2.15 Hubungan Antara Kasus Malaria, Curah Hujan dan Kepadatan Vektor Malaria (Sumber : Depkes, RI)

Bertambah atau berkurangnya hari dan jumlah curah hujan akan berpengaruh terhadap peningkatan habitat perkembangbiakan vektor malaria yang merupakan kombinasi faktor-faktor iklim dan lingkungan. Dengan kata lain, penyebaran penyakit malaria dipicu oleh kejadian cuaca seperti waktu curah hujan di atas normal dan dipengaruhi juga oleh pergantian cuaca yang kurang stabil, seperti setelah hujan lebat cuaca berganti menjadi panas terik matahari yang menyengat. Kondisi ini mendorong perkembangbiakan nyamuk dengan cepat. Peningkatan habitat perkembangbiakan juga dipengaruhi oleh siklus musiman, seperti musim penghujan dan musim kering karena setiap spesies memerlukan tipe habitat perkembangbiakan dan musim tertentu.

Selain perubahan pola curah hujan, bahaya perubahan iklim yang diduga dapat meningkatkan atau mengurangi habitat perkembangbiakan nyamuk, sehingga mengganggu keseimbangan populasi vektor dan pola penularan malaria adalah temperatur. Dalam hal ini, temperatur dapat digunakan untuk memprediksi penularan malaria. Peningkatan temperatur akan mempercepat pertumbuhan larva dan nyamuk vektor, mempercepat siklus gonotropik, memperpendek siklus sporogonik sehingga meningkatkan risiko penularan malaria. Percepatan siklus gonotropik meningkatkan pertumbuhan populasi vektor dan frekuensi kontak antara vektor dengan manusia, sehingga dapat meningkatkan risiko penularan. Dengan bertambahnya temperatur akan memperluas distribusi vektor, dan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan parasit menjadi infektif.

Hubungan antara Kasus, An. aconItus, An. maculatus dan C. hujan Desa Wadaslintang th. 2001

0 10 20 30 40 50 60

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

2.2.2 Perhitungan Pengaruh Perubahan Pola Curah Hujan dan Temperatur terhadap Malaria

Penyebaran penyakit malaria dipicu oleh kejadian cuaca seperti waktu curah hujan di atas normal dan dipengaruhi juga oleh pergantian cuaca yang kurang stabil, seperti setelah hujan lebat cuaca berganti menjadi panas terik matahari yang menyengat. Kondisi ini mendorong perkembangbiakan nyamuk dengan cepat. Di dalam meteorologi kondisi ini dikenal dengan peralihan musim atau pancaroba. Komponen curah hujan pancaroba maksimum menjadi faktor bahaya dalam menentukan risiko penyakit malaria.

Komponen curah hujan pancaroba maksimum menjadi penting karena pada saat itu vektor penyakit malaria yaitu nyamuk Anopheles berkembangbiak dengan pesat. Di Indonesia terdapat 12-15 spesies yang berbeda untuk setiap pulau/kepulauan. Setiap spesies mempunyai habitat tersendiri, namun semuanya bersarang di air tergenang. Daerah yang memiliki curah hujan pancaroba maksimum tertinggi di Indonesia adalah Pulau Papua dengan nilai curah hujan lebih dari 550 mm/bulan. Kondisi ini mengindikasikan kemungkinan daerah tersebut memiliki potensi kerentanan yang tinggi terhadap penyakit malaria.

Berdasarkan hasil pendekatan statistik yang telah dilakukan terhadap curah hujan di Indonesia diperoleh hasil bahwa malaria memiliki korelasi yang kuat terhadap curah hujan maksimum pancaroba. Berdasarkan hasil tersebut maka dilakukan pembobotan bahaya (hazard) untuk malaria sebagai berikut :

HazardMalaria : 0.6*CHpancaroba,max + 0.4 * STDCHpancaroba

Dengan :

CHpancaroba,max : Curah Hujan Maksimum Pancaroba STDCHpancaroba : Standar Deviasi Curah Hujan Pancaroba

Gambar 2.17 Peta Standar Deviasi Curah Hujan di Indonesia

2.2.3 Pengaruh Perubahan Pola Curah Hujan dan Temperatur terhadap DBD

DBD sangat berhubungan erat dengan kekebalan manusia, mobilitas penduduk, urbanisasi, infrastruktur penyediaan air, lingkungan biologi, i sik dan sosial serta perubahan iklim. Faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap risiko penularan adalah temperatur, kelembaban, dan curah hujan.

Perubahan iklim mempercepat penyebaran virus DBD. Jumlah populasi nyamuk berkembang cepat akibat pola hujan yang berubah dan frekuensinya lebih banyak dan tidak teratur membuat siklus penularan virus DBD menjadi lebih pendek. Selain itu, suhu yang menghangat juga membuat proses perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypty berlangsung lebih cepat.

Sebagai contoh pada saat terjadi La Nina pada tahun 1998 kasus DBD meningkat bahkan terjadi KLB. Contoh yang lain penelitiannya Achmad Sasmita dkk menyimpulkan bahwa siklus hidup vektor DBD dipengaruhi oleh curah hujan lokal dengan prediksi 61% untuk Surabaya dan DKI 56 %.

Gambar 2.18 Perkembangan Kasus DBD Setiap Tahun di Wilayah Jakarta Sumber : Pengolahan Data Depkes, RI

Gambar 2.19 menunjukkan hubungan antara curah hujan dengan penderita demam berdarah dengue (DBD) di DKI Jakarta. Grai k l uktuasi kejadian demam berdarah berkorelasi dengan grai k l uktuasi curah hujan yaitu penderita DBD tinggi ketika curah hujan tinggi.

Gambar 2.20 Rata-Rata Curah Hujan dan Penderita DBD bulanan. Sumber: Pengolahan Data Depkes, RI

Gambar 2.21 Hubungan Antara Curah Hujan dan Jumlah Penderita DBD, dengan curah hujan optimum berkisar antara 250mm/bulan sampai 300mm/bulan

Sumber: Pengolahan Data Depkes, RI

Gambar 2.21 menunjukkan korelasi antara curah hujan dengan penderita demam berdarah dengue di DKI Jakarta. Curah hujan 100-300 mm/bulan akan meningkatkan jumlah kejadian DBD, dan curah hujan optimum bagi perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD tercapai pada curah hujan 250-300 mm/bulan. Berdasarkan penelitian ini, curah hujan diatas 300 mm/bulan menurunkan jumlah kejadian DBD karena curah hujan diatas 300 mm/bulan dapat merusak sarang dan menghanyutkan jentik-jentik nyamuk.

2.2.4 Perhitungan Pengaruh Perubahan Pola Curah Hujan dan Temperatur terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD)

Berdasarkan hasil pendekatan statistik yang telah dilakukan terhadap curah hujan di Indonesia diperoleh hasil bahwa DBD memiliki korelasi yang kuat terhadap variabilitas curah hujan pancaroba dan mencapai nilai maksimum pada saat curah hujan rata-rata. Berdasarkan hasil tersebut maka dilakukan pembobotan bahaya (hazard) untuk DBD sebagai berikut :

HazardDBD : 0.4*CHpancaroba,average + 0.6 STDCHpancaroba Dengan :

CHpancaroba,average : Curah Hujan Rata-rata Pancaroba STDCHpancaroba : Standar Deviasi Curah Hujan Pancaroba

Curah hujan optimum pancaroba merupakan komponen bahaya penting dalam menentukan risiko penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) karena pada kondisi tersebut vektor penyakit DBD yaitu nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dengan pesat. Aedes merupakan nyamuk yang bersarang di perairan tergenang, namun bersih, sehingga didapat di sekitar/di dalam rumah-rumah/permukiman. Hasil perhitungan curah hujan optimum pancaroba di Indonesia digambarkan dalam Gambar 2.22 dibawah ini.

Gambar 2.22 Peta Curah Hujan Optimum Pancaroba di Indonesia

2.2.5 Perhitungan Dampak Perubahan Iklim terhadap Diare

Berbeda dengan malaria dan DBD, diare tidak berkorelasi kuat dengan pancaroba. Kejadian diare sangat dipengaruhi oleh akses air bersih dan akses terhadap sanitasi. Kegiatan sanitasi adalah kegiatan mandi, mencuci, dan kebersihan dalam buang air kecil dan besar. Secara umum penyakit yang berhubungan dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi dikenal dengan penyakit bawaan air atau Water Borne Diseases, yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroba, mulai dari virus, bakteri, protozoa, cacing, dll. Penyakit utama yang terdapat secara endemis di Indonesia adalah penyakit diare.

Terkait dengan perubahan iklim, ketersediaan air bersih dan kondisi sanitasi suatu daerah dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air, potensi banjir, dan potensi kekeringan, yang uraian rincinya dijelaskan dalam Lampiran B. Sehingga untuk menghitung dampak perubahan iklim terhadap diare digunakan ketiga faktor tersebut, yaitu (1) faktor penurunan ketersediaan air, (2) banjir dan (3) kekeringan. Dengan menggunakan metode pembobotan, indeks bahaya banjir, kekeringan, dan penurunan ketersediaan air (PKA) digabungkan, dengan formulasi sebagai berikut :

Hazarddiare : Hbanjir + Hkekeringan + HPKA

Dimana

H = hazard (bahaya)

PKA = penurunan ketersediaan air

TinGKAT KeRenTAnAn

seKTOR KeseHATAn

3.1 Pengertian Kerentanan dalam Sektor Kesehatan

Kerentanan merupakan fungsi dari paparan (exposure), sensitiitas (sensitivity), dan kapasitas adaptasi (adaptive capacity). Sehingga indikator untuk analisis kerentanan terdiri dari tiga variabel kerentanan yaitu: Exposure (E), Sensitivity (S) dan Adaptive Capacity (AC). Kerentanan (V) dapat dinotasikan sebagai berikut:

Dimana:

• E : Paparan (exposure) dapat digambarkan sebagai aspek isik dari kerentanan. Dalam hal ini paparan

lebih menekankan kepada aspek-aspek isik yang terkena dampak perubahan iklim seperti tingkat kepadatan penduduk, keterpencilan daerah pemukiman, dan lokasi, desain, dan ketersediaan material untuk infrastuktur penting (Affeltranger, et al. 2006).

• S : Sensitivitas adalah derajat yang memungkinkan sebuah sistem merespon sebuah perubahan kondisi iklim seperti meluasnya perubahan fungsi, struktur dan komposisi dalam sebuah ekosistem (UNEP and WMO, 1996).

• AC : Kapasitas adaptasi mengacu pada potensi dan kemampuan sebuah sistem untuk melakukan adaptasi/penyesuaian terhadap pengaruh dan dampak perubahan iklim. Kapasitas adaptasi sangat mempengaruhi tingkat kerentanan suatu masyarakat atau daerah yang terkena bahaya perubahan iklim (Bohle et al., 1994; Downing et al., 1999; Kelly and Adger, 1999; Mileti, 1999; Kates, 2000). Identiikasi kerentanan diperlukan selain untuk memperoleh informasi risiko juga untuk menelusuri kembali aspek-aspek yang berkontribusi terhadap suatu risiko yang diperoleh sehingga berdasarkan hal itu tindakan adaptasi menjadi tepat sasaran. Kerentanan diperoleh dengan cara menjumlahkan komponen-komponen kerentanan terkait masing-masing bahaya.

3.2 Paparan sebagai Faktor Kerentanan dalam Sektor Kesehatan

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 3.1 bahwa paparan (exposure) dapat digambarkan sebagai aspek isik dari kerentanan. Dalam hal ini paparan lebih menekankan kepada aspek-aspek isik yang terkena dampak perubahan iklim seperti tingkat kepadatan penduduk, keterpencilan daerah pemukiman, dan lokasi, desain, dan ketersediaan material untuk infrastuktur penting. Semakin padat penduduk maka daya dukung lingkungan akan berkurang. Akibatnya, akses terhadap sumber daya alam yang sehat seperti air bersih, udara bersih, dan lingkungan sanitasi yang bersih juga makin berkurang.

Gambar 3.1 Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2008 (Sumber : BPS, 2009)

3.3 Sensitivitas sebagai Faktor Kerentanan dalam Sektor Kesehatan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 3.1 bahwa sensitivitas adalah derajat yang memungkinkan sebuah sistem merespon sebuah perubahan kondisi iklim seperti meluasnya perubahan fungsi, struktur dan komposisi dalam sebuah ekosistem (UNEP and WMO, 1996). Dalam kajian ini indikator sensitivitas yang dipilih adalah tingkat kesejahteraan penduduk dan angka kematian bayi. Indikator ini dipilih karena data yang tersedia cukup lengkap.

3.3.1 Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Komponen utama sensitivitas terkait dengan perubahan iklim dalam sektor kesehatan adalah tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat kesejahteraan penduduk menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pelayanan kesehatan dan juga pemenuhan ketersediaan makanan serta nutrisi yang layak. Pemenuhan nutrisi dan gizi yang buruk dapat menyebabkan kerentanan untuk terserang penyakit-penyakit tertentu terkait perubahan iklim.

Semakin tidak sejahtera penduduk semakin besar peluangnya untuk sakit. Menurut Proi l Kesehatan Indonesia 2007, penyakit yang banyak diderita penduduk miskin adalah penyakit tuberkulosis paru, malaria dan HIV/AIDS. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geograi s dan kendala biaya (cost barrier).

Gambar 3.2 Peta Tingkat Kesejahteraan Penduduk (Sumber : BPS, 2009)

miskin terhadap pelayanan kesehatan belum cukup terjamin.

3.3.2 Angka Kematian Bayi

Sensitivitas dipengaruhi oleh struktur umur sehingga Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dijadikan indikator sensitivitas yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan kesehatan masyarakat. AKB memiliki pengertian jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Badan Pusat Statistik memperkirakan AKB pada tahun 2007 sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Kecenderungan penurunan AKB dapat dipengaruhi oleh pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berperan melalui perbaikan gizi yang pada gilirannya mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Saat ini, program-program kesehatan masyarakat di Indonesia sebagian besar memfokuskan pada penurunan AKB.

Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita adalah ISPA, diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran. Gambar 3.3 menunjukkan peta sebaran AKB di Indonesia, terlihat bahwa daerah yang memiliki AKB tinggi yaitu daerah Sulawesi Barat dengan nilai lebih dari 60. Daerah lain dengan AKB berkisar 50-40 berada di daerah Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

3.4 Kapasitas Adaptasi sebagai Faktor Kerentanan dalam Sektor Kesehatan

Kapasitas adaptasi dalam sektor kesehatan meliputi kemampuan sistem pelayanan tubuh dan kesiapan komunitas untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Indikator kapasitas adaptasi yang sering digunakan adalah sumber daya ekonomi, ketersediaan dan akses terhadap teknologi, informasi dan keterampilan. Selain itu juga indikator kesiapan infrastruktur dan kelembagaan dalam menghadapi perubahan iklim (Smith et al., 2001).

Pada kajian ini indikator kapasitas adaptasi yang digunakan adalah fasilitas kesehatan, akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi. Fasilitas kesehatan meliputi keberadaan fasilitas rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya.

3.4.1 Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas penting dalam sistem pelayanan sektor kesehatan dalam menghadapi perubahan iklim. Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan menghitung jumlah rumah sakit dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2008 jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia sebanyak 1.556 unit dengan beragam persebaran seperti pada gambar 3.4.

Rumah sakit yang dikelola pemerintah yang terdiri atas rumah sakit milik Departemen Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/POLRI, dan departemen lain/BUMN sebanyak 667 unit dan yang dikelola swasta sebanyak 652 unit (Ditjen PP-PL Depkes, 2008).

Peta penyebaran rumah sakit di Indonesia menunjukkan masih cukup banyak kota/kabupaten yang belum memiliki fasilitas kesehatan berupa rumah sakit seperti sebagian kabupaten di Sulawesi Utara, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Utara, Kab. Bener Meriah, Kab. Bima, Kab. Asmat, Kab. Balangan dan di pulau Papua.

3.4.2 Puskesmas

Gambar 3.5 Peta Sebaran Puskesmas Tahun 2008 (Sumber: Pengolahan Data Depkes RI)

Gambar 3.5 menunjukkan peta sebaran Puskesmas tahun 2008. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kecamatan yang melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan. Pembangunan puskesmas di tiap kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kesehatan masyarakat.

3.4.3 Posyandu

Posyandu merupakan salah satu komponen kapasitas adaptasi yang memiliki peran penting di wilayah pedesaan. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya, posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata, yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama, dan Posyandu Mandiri.

Gambar 3.6 Peta Penyebaran Posyandu Tahun 2008 (Sumber : Pengolahan Data Depkes RI)

3.4.4 Jangkauan Imunisasi

Gambar 3.7 Peta Persebaran Jangkauan Imunisasi Tahun 2008 (Sumber : Pengolahan Data Depkes RI)

Gambar 3.7 menunjukkan peta persebaran Jangkauan Imunisasi Tahun 2008.Kegiatan imunisasi rutin di Indonesia meliputi pemberian imunisasi untuk bayi umur 0-1 tahun (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B), imunisasi untuk Wanita Usia Subur/Ibu Hamil (TT) dan imunisasi untuk anak SD (kelas I) : DT dan kelas 2-3: TT, sedangkan kegiatan imunisasi tambahan dilakukan atas dasar ditemukannya masalah seperti Desa non UCI (Universal Child Immunization), potensial KLB, ditemukan adanya virus polio liar atau kegiatan lainnya berdasarkan kebijakan teknis (Proi l Kesehatan Indonesia, 2008).

3.4.5 Tenaga Kesehatan

Gambar 3.8 Peta Sebaran Tempat Praktik Dokter Tahun 2008 (Sumber: Pengolahan Data Depkes RI)

Gambar 3.9 Peta Sebaran Tempat Praktik Bidan Tahun 2008 (Sumber: Pengolahan Data Depkes RI)

3.4.6 Poskesdes

Gambar 3.10 Peta Sebaran Poskesdes Tahun 2008 (Sumber : Pengolahan Data Depkes RI)

3.4.7 Polindes

Gambar 3.11 Sebaran Polindes Tahun 2008 (Sumber : Pengolahan Data Depkes RI)

Polindes merupakan salah satu unit fasilitas kesehatan yang cukup penting di tingkat kabupaten. Persebaran polindes di Indonesia dapat dilihat pada gambar 3.11. Ketersebaran polindes cukup merata di Indonesia, hanya daerah-daerah tertentu seperti Papua, Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, Maluku, sebagian Sumatera, dan Banten yang memiliki sedikit polindes.

3.4.8 Cakupan Akses Masyarakat ke Sumber Air Bersih dan Sanitasi

Gambar 3.12 Prosentase Akses Masyarakat ke Sumber Air Bersih (Sumber : Pengolahan Data Depkes, RI 2008)

Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Pada tahun 2002, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak untuk dikonsumsi baru mencapai 50 persen, dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 63,5 persen (RPJM, 2009). Kesehatan lingkungan yang merupakan kegiatan lintas-sektor belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan.

Gambar 3.13 Sebaran Cakupan Sanitasi (Sumber : Pengolahan Data Depkes, RI 2008)

Gambar 3.13 menunjukkan sebaran cakupan sanitasi. Dei nisi sarana sanitasi dalam gambar tersebut adalah fasilitas tempat buang air besar (sendiri, bersama, ataupun umum), khususnya sarana sanitasi setempat (on-site sanitation) seperti tangki septik, karena untuk sarana sanitasi terpusat (off-site sanitation)

cakupan nasional baru mencapai 2%. Gambar 3.13 menunjukkan daerah Riau, DI. Yogyakarta, dan Kalimantan Timur memiliki cakupan sanitasi yang baik yaitu berkisar 90%. Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Bali dan Kalimantan Selatan memilliki cakupan sanitasi berkisar 80-90%. Wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah karena cakupan sanitasi yang masih sangat rendah, yaitu kurang dari 60%. Daerah lain seperti NAD, Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur juga memiliki cakupan sanitasi yang masih rendah yaitu berkisar 60-70%.

3.5 Kerentanan Penyakit Terkait Perubahan Iklim di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 3.1 bahwa kerentanan merupakan fungsi dari paparan (exposure),