ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN USAHA AGRO

TERPADU BERBASIS KOMODITAS KELAPA

DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

AGUSTANTO BASMAR

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis Arahan Pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu Berbasis Komoditas Kelapa di Kabupaten Lampung Barat adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Bogor, Juni 2008 Agustanto Basmar NRP. A353 060 121

ABSTRACT

AGUSTANTO BASMAR The Direction of Integrated Agribussiness Area Development Based on Coconut Commodity in West Lampung Regency. Under direction of Dr. Ir. ATANG SUTANDI, M.Si DAN Dr. Ir. ISKANDAR LUBIS, MS.

West Lampung Regency has a great potency in agricultural sector. The dominant commodities which developed by the people were: coffee, pepper, clove, oil palm and coconut. The value added of whole products are very low because there are no agroindustries. So that the regency government will build the integrated agribusiness area development based on coconut commodity. The pusposes of the research were: 1) to identify the potential location, 2)to identify the prospective products, 3)to identify the public opinion, 4) to identify the prospect of market and 5) arrange the direction of development.

The research was conducted in coastal district of West Lampung Regency on January-Marh 2008. This study used Scalogram, LQ, Land suitability Analysis. The results of those analysis were overlaid to find the alternative location. The choosing of prospective products using Analytical Hierrarchy Process (AHP) with expert respondent on coconut agoindustry. Chain of marketing, Industrial Tree, and Trend Analysis were used to describe the market prospect of coconut products.

The result showed that there are 3 potential locations, group of villages Biha, Marang, Sumber Agung, and Negeri Ratu Ngambur, group of villages Way Redak, Kampung Jawa, Pasar Krui, Seray, and Walur, and The Third alternative : group of villages Pardasuka, Pagar Bukit dan Sukanegara. Coconut Oil and Dessicated Coconut were the first and second prospective products. Another prospective produtcs were Carbon Active Coco Milk and Coir Fiber.

There are 3 level of collecting traders from village, district until sending trader, and the sending trader enjoyed the biggest profit. Projection trend showed, that export tend to increase. Public perception (farmers and traders) showed that farmers in district of Bengkunat, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah and Karya Penggawa know better about (Kawasan Usaha Agro Terpadu ) KUAT program than Pesisir Utara and Lemong district. It was caused by the distant of location and the infrastructure.

The direction of development based on 3 alternative location, choosen product which requires tight quality handled by KUAT Management, on the other hand the side products are handled by farmers/group of farmer. All the activities are designed in a cluster which including many stakeholders participation.

Keywords : Direction of Development, Coconut Product, Area

RINGKASAN

AGUSTANTO BASMAR. Arahan Pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu Berbasis Komoditas Kelapa di Kabupaten Lampung Barat. Dibimbing oleh Dr. Ir. ATANG SUTANDI, M.Si DAN Dr. Ir. ISKANDAR LUBIS, MS.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi besar pada sektor pertanian. Komoditas yang banyak diusahakan antara lain: kopi, lada, cengkeh, kelapa sawit dan kelapa. Nilai tambah produk sangat rendah karena belum adanya industri pengolahan Oleh karena itu pemerintah daerah mengembangkan kawasan agro usaha berbasis komoditas kelapa. Tujuan penelitian: 1)Mengidentifikasi lokasi pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu, 2) Mengidentifikasi produk prospektif yang akan dikembangkan, 3)Mengidentifikasi persepsi stakeholder tentang Program, 4) Mengkaji prospek pemasaran produk kelapa, 5) Menyusun arahan pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu. Penelitian ini dilaksanakan di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Lampung Barat Pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2008.

Penelitian ini menggunakan metode survai dan studi pustaka, dimana untuk menentukan lokasi yang sesuai digunakan analisis dengan Skalogram, LQ, Kesesuaian Lahan. Ketiga hasil analisis di-over lay untuk mendapatkan alternatif lokasi. Pemilihan Produk Prospektif menggunakan AHP dengan responden para pakar di bidang agroindustri kelapa. Margin Pasar, Rantai Tata Niaga, Pohon Industri dan Analisis Trend digunakan untuk menggambarkan prospek pemasaran produk olahan kelapa.

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) yang menggunakan data luas areal komoditas kelapa pada 6 kecamatan di wilayah Pesisir Kabupaten Lampung Barat, diketahui bahwa kelapa merupakan komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian wilayah. Hal ini terlihat bahwa dari 6 kecamatan terdapat 43 dari 85 (51 persen) desa Pesisir yang memiliki nilai LQ > 1, sedangkan sisanya (49) memiliki nilai LQ<1.

Berdasarkan hasil analisis skalogram diketahui bahwa dari 85 desa di wilayah Pesisir yang menjadi lokasi penelitian diketahui hanya terdapat 6 desa (7 persen) yang memiliki hirarki wilayah 1 atau berkembang. Adapun desa-desa tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Bengkunat 4 desa, Kecamatan Pesisir Selatan 1 desa dan 1 desa berada di Kecamatan Pesisir Tengah. Sedangkan Kecamatan lain seperti Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong, berdasarkan hasil analisis tidak terdapat desa dengan hirarki 1. Desa-desa yang memiliki hirarki 2 atau relatif berkembang berjumlah 26 desa (31 persen) antara lain di Kecamatan Bengkunat terdapat 7 desa, Pesisir Selatan 3 desa, Pesisir Tengah 6 desa, Karya Penggawa 3 desa, Pesisir Utara 4 desa dan Kecamatan Lemong 2 desa. Sedangkan sisanya atau 53 desa (62, persen) merupakan wilayah yang berhirarki 3 atau belum berkembang. Adapun desa-desa yang memiliki hirarki 3 yaitu Kecamatan Bengkunat 9 desa, Pesisir Selatan 6 desa, Pesisir Tengah 13 desa, Karya Penggawa 3 desa, Peisir Utara dan Lemong masing-masing 12 dan 9 desa.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan karya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari IPB

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN USAHA AGRO

TERPADU BERBASIS KOMODITAS KELAPA

DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

AGUSTANTO BASMAR

Tesissebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

Judul Tesis : Arahan Pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu Berbasis Komoditas Kelapa di Kabupaten Lampung Barat Nama : Agustanto Basmar

NIM : A 353 060 121 Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Atang Sutandi, M.Si Ketua

Dr. Ir. Iskandar Lubis, MS. Anggota Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya Tesis ini berhasil diselesaikan. Judul penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2008 ini adalah Arahan Pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu Berbasis Komoditas Kelapa di Kabupaten Lampung Barat.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Ir. Atang Sutandi, M.Si dan Dr. Ir. Iskandar Lubis, MS. selaku komisi pembimbing.

2. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr selaku Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, beserta segenap staf pengajar dan staf manajemen Program Studi Perencanaan Wilayah.

3. Dr. Ir. Setiahadi, MS. selaku dosen penguji luar komisi.

4. Drs. Hi. Mukhlis Basri selaku Bupati Lampung Barat dan Ir. Erwin Nizar T, M.Si mantan Bupati Lampung Barat yang memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana di IPB.

5. Sahabat-sahabat PWL, baik kelas reguler maupun khusus angkatan 2006 atas segala dukungan dan kerjasamanya.

6. Ninien Mardaningsih, A.Md sebagai istri dan ketiga anak-anakku Aulia, Faqih dan Hafiz yang telah banyak berkorban waktu dalam kebersamaan selama penulis mengikuti pendidikan di IPB Bogor.

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Bogor, Juni 2008 Agustanto Basmar

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur pada tanggal 02 Maret 1969 sebagai anak ke lima dari pasangan Hi. M. Basir dan Hj. Mariyam. Tahun 1988 penulis lulus dari SMA Negeri Belitang dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikannya di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Jurusan hama dan Penyakit Tumbuhan. Penulis menamatkan pendidikan pada Agustus Tahun 1993.

Tahun 1993-1998 Penulis sempat bekerja pada beberapa perusahaan swasta dan Tahun 1998, penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Tahun 1998-2000 penulis menjadi Kepala Urusan Perencanaan, Tahun 2000-2002 menjadi Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, dan Tahun 2002-2006 menjadi Kepala Seksi Perbenihan dan Budidaya Tanaman Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat. Sejak tahun 2006 Penulis memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk melanjutkan pendidikan S2 di IPB pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah.

Tahun 1999 penulis menikah dengan Ninien Mardaningsih, A.Md dan saat ini telah dikaruniai seorang putri cantik bernama Aulia Siti Pradina dan dua ksatria yang bernama Faqih Ahmad Hamami dan Hafizni Nofitri Syawal.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL………. xi

DAFTAR GAMBAR……… xi

DAFTAR LAMPIRAN………. xii

BAB I PENDAHULUAN ……… 1

1.1. Latar Belakang……….………... 1

1.2. Perumusan Masalah………... 5

1.3. Tujuan ………... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……… 8

2.1. Komoditas Kelapa ……… 8

2.2. Agroindustri Kelapa ………. 10

2.3. Pengembangan Wilayah ……….. 12

2.4. Evaluasi Kesesuaian Lahan... 15

2.5. Keunggulan Komparatif Wilayah...………... 16

2.6. Hirarki Wilayah...………... 16

2.7. Proses Hirarki Analitik ... 17

2.8. Margin Pemasaran...………... 18

2.9. Analisis Permintaan...….………... 18

2.10. Pohon Industri...………... 19

2.11. Sistem Informasi Geografis………... 20

2.12. Program KUAT ……..……… 21

BAB III METODE PENELITIAN ……… 23

3.1. Tempat dan Waktu ... 23

3.2 Kerangka Pemikiran ... 24

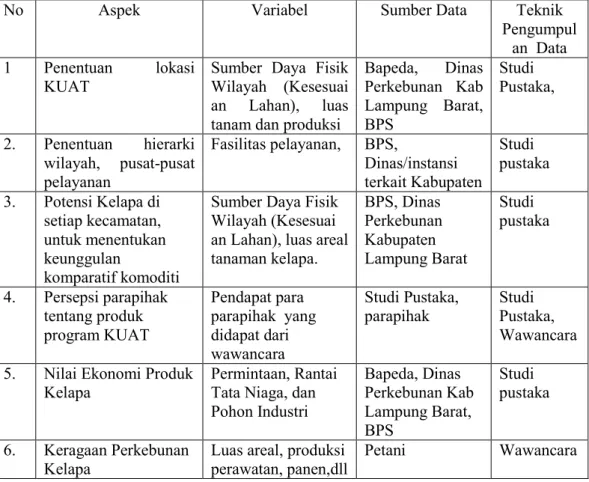

3.3. Metode Pengumpulan Data ... 28

3.4. Analisis Data ... 29

3.4.1. Penentuan Lokasi KUAT... 29

3.4.1.1. Analisis Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa ... 29

3.4.1.2. Analisis Location Quotient……… 32

3.4.1.3. Analisis Skalogram... 33

3.4.2. Preferensi Masyarakat ... 3.4.2.1. Analisis AHP ... 3.4.2.2. Persepsi Masyarakat……….. 3.4.3. Prospek Pasar Produk Kelapa... 35 35 37 38 3.4.3.1. Analisis Marjin Pasar... 38

3.4.3.2. Analisis Permintaan ... 39

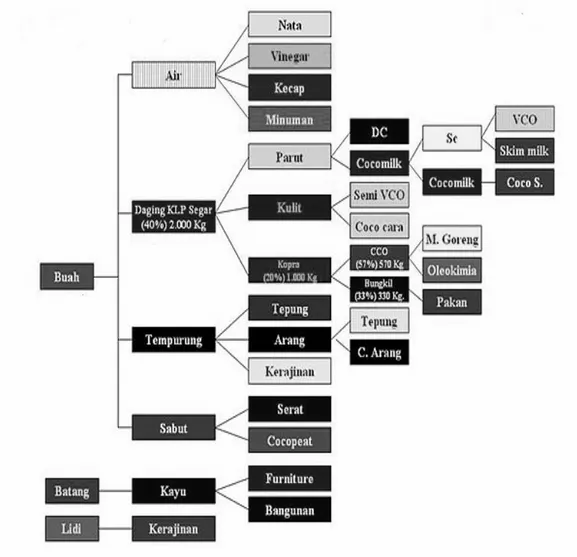

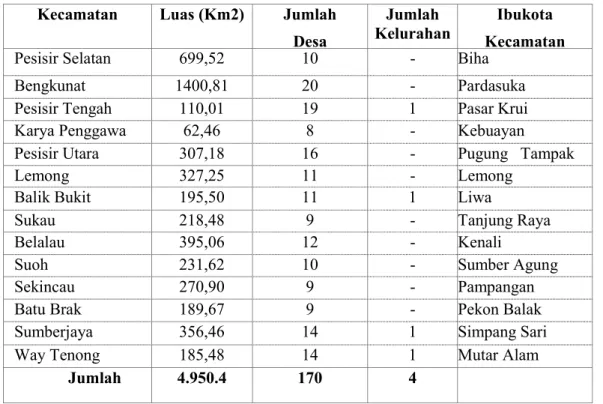

BAB IV 3.4.3.3. Analisis Pohon Industri... KEADAAN UMUM WILAYAH ... 39 41 4.1. Batas Wilayah Administrasi ... 41

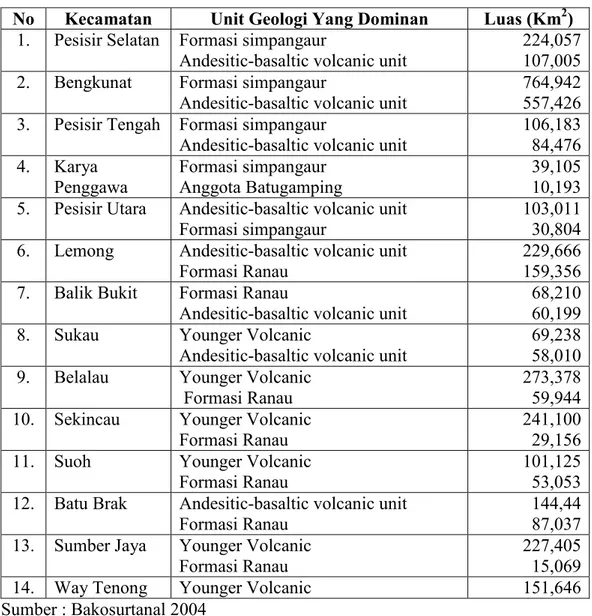

4.2. Kondisi Fisografi... 43 4.2.1. Geomorfologi... 44 4.2.2. Geologi... 45 4.2.3. Tanah... 46 4.2.4. Lereng... 47 4.2.5. Hidrologi... 48

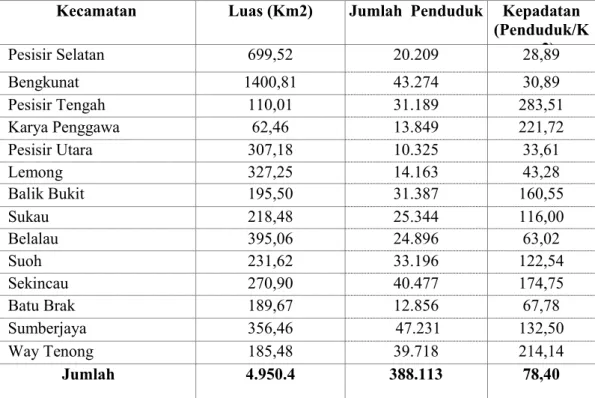

Halaman 4.3. Kondisi Geografis... 49 4.3.1. Iklim... 49 4.4. Penduduk... 49 4.5. Ekonomi... 51 4.6. Perhubungan... 51 4.7. Pendidikan... 52 4.8. Kesehatan... 52 4.9. Perkebunan... 53 4.9.1.Kelapa... 54

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 56

5.1. Penentuan Lokasi ... 56

5.1.1. Location Quotient (LQ) ... 56

5.1.2. Analisis Skalogram... ... 62

5.1.3. Analisis Kesesuaian Lahan... 69

5.1.4. Pemilihan Lokasi... 70

5.2. Analisis Preferensi Masyarakat ... 78

5.3. Persepsi Masyarakat Tentang Program KUAT ... 5.4. Prospek Pasar Produk Kelapa... 5.4.1. Rantai Tata Niaga... 88 89 89 5.4.2. Marjin Pemasaran... 5.5. Keragaan Perkebunan Kelapa di Kabupaten Lampung Barat ... 91 93 5.6. Analisis Pohon Industri ... 97

5.6.1. Daun ... 98

5.6.2. Batang... 98

5.6.3. Buah... 98

5.6.3.1. Sabut Kelapa ... 99

5.6.3.2. Coco Peat (Debu Sabut)... 99

5.6.3.3. Arang Aktif... 100 5.6.3.4. Daging Buah... 101 5.6.3.5. Air Kelapa... 102 5.6.4. Dessicated Coconut... 103 5.6.5. Minyak Kelapa... 103 5.6.6. Nata De Coco... 104 5.6.7. Santan Kelapa... 104

5.6.8. Virgin Coconut Oil... 105

5.7. Analisis Permintaan (Demand) ... 105

5.7.1. Konsumsi Produk Kelapa ... 106

5.7.2. Ekspor Produk Kelapa ... 109

5.8. Arahan Pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu 115 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN... 123

6.1. Kesimpulan ... 123

6.2. Saran ... 124

DAFTAR PUSTAKA ... 126

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Luas areal dan produksi perkebunan kelapa Indonesia 2000-2009...

9

2. Jenis data yang dikumpulkan ... 28

3. Aspek, variabel yang diteliti, sumber dan teknik pengumpulan data... 29 4. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk kelapa ... 30

5. Struktur data aktifitas ... 32

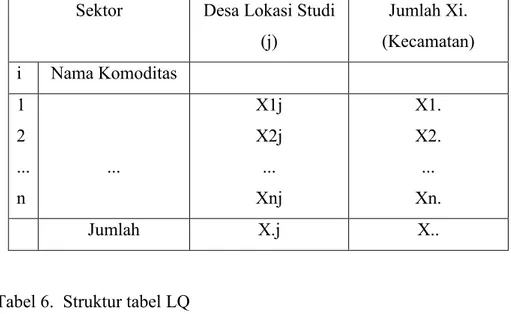

6. Struktur tabel LQ ... 33

7. Sistem urutan (Ranking) Saaty ... 36

8. Struktur tabel LQ ... 43

9. Sistem urutan (Ranking) Saaty ... 45

10. Kemiringan lereng di Kabupaten Lampung Barat dan Luasannya... 48 11. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2005... 50

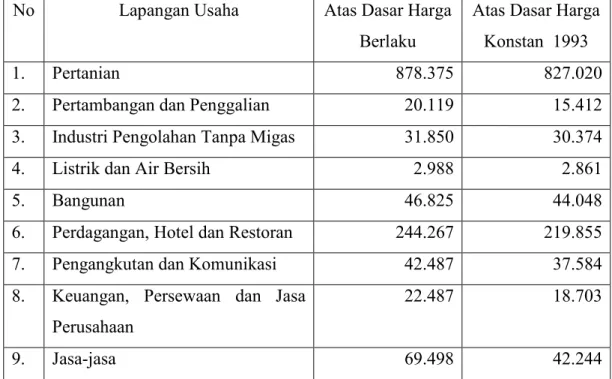

12. PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lampung Barat tahun 2005 (dalan Jutaan Rupiah)... ... 51 13. Sarana jalan berdasarkan status pengelolaan di Lampung Barat. 51 14. Jumlah sarana pendidikan Per kecamatan berdasarkan jenis pendidikan... ..52

15. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat ... 53

16. Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2006... 54 17. Luas areal, produksi dan produktifitas tanaman kelapa Kabupaten Lampung Barat tahun 2004-2006... 55 18. Data Potensi dan Produksi Kelapa Dalam Kabupaten Lampung Barat 2006... 55 19. Hasil analisis Location Quotient desa-desa pesisir Kabupaten Lampung Barat... 59 20. Hasil analisis Skalogram desa-desa pesisir Kabupaten Lampung Barat... 65 21. Hasil Analisis Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa... 68

22. Kriteria Potensi Lokasi……….………. 72

23. Hasil Analisis Lokasi Potensial………. 75 24. Urutan prioritas faktor kriteria penentu pemilihan produk

unggulan Kawasan Usaha Terpadu (KUAT)...

80 25. Urutan Prioritas Pemilihan Produk Kawasan Usaha Agro

Terpadu (KUAT) Kabupaten Lampung Barat ...

86 26. Persentase pemahaman petani dan pedagang menyangkut

program KUAT...

89 27. Hasil Analisis Marjin Pemasaran Produk Kelapa di Kabupaten

Lampung Barat...

93

28. Harga Pasar Produk Kelapa di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004-2006...

94 29. Konsumsi Produk Kelapa Per Kapita Kabupaten Lampung

Barat...

107 30. Perkembangan Konsumsi Kelapa dan Minyak Kelapa di propinsi

Lampung Tahun 2001-2005...

108 31. Ekspor Produk Kelapa Propinsi Lampung Tahun

2001-2006...

109 32. Perkembangan Permintaan Ekspor Produk Kelapa Indonesia

Tahun 2001-2006...

111 33. Hasil Analisis Trend Permintaan Ekspor Produk Kelapa Dengan

Metode Kuadrat Terkecil...

113 34. Arahan Pengembangan Kawasan Agro Usaha Terpadu………… 115

DAFTAR GAMBAR

Halaman

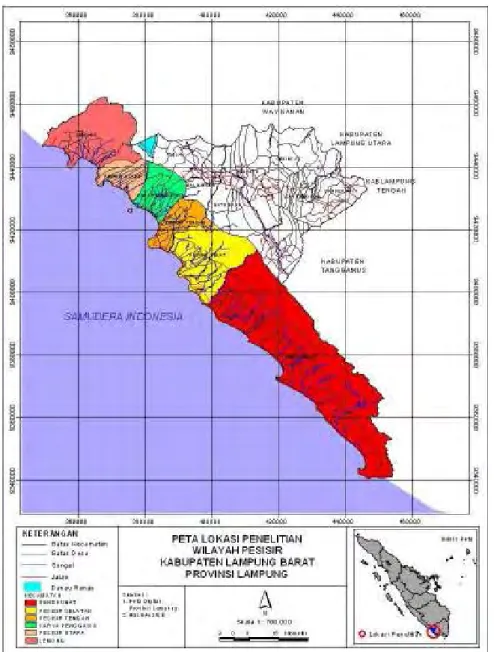

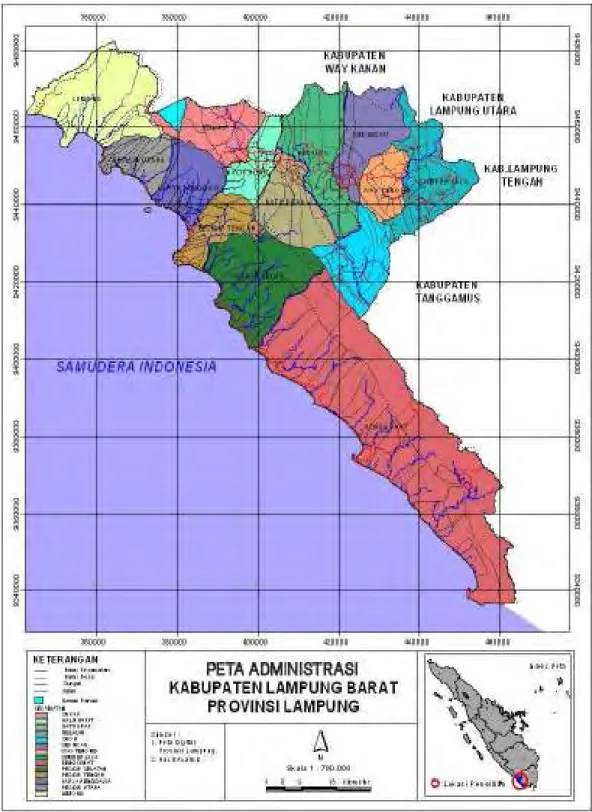

1. Peta Lokasi Penelitian... 23

2. Kerangka pemikiran penelitian... 27

3. Pohon industri kelapa ………... 40

4. Peta wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat... 42

5. Hasil analisis Location Quotient (LQ)... 63

6. Hasil analisis Skalogram... 69

7. Hasil analisis Kesesuaian Lahan... 71

8. Hasil Penentuan Lokasi Berdasarkan Over Lay LQ, Skalogram dan Kesesuaian Lahan... 74 9. Alternatif Lokasi Kawasan Usaha Agro Terpadu... 77

10. Struktur Hirarki Pemilihan Produk Propektif... 79

11. Rantai Pemasaran Kelapa di Kabupaten Lampung Barat... 91

12. Perkebunan Kelapa Rakyat di Kabupaten Lampung Barat... 95

13. Proses Pengupasan Kelapa... 96

14. Pohon Industri Daun Kelapa... 98

15. Pohon Industri Batang Kelapa ... 98

16. Pohon Industri Sabut Kelapa... 100

17. Pohon Industri Tempurung Kelapa... 101

18. Pohon Industri Daging Buah Kelapa... 102

19. Pohon Industri Air Kelapa... 102

20. Diagram Alur Permintaan Produk Kelapa... 106

21. Grafik Konsumsi Kelapa di Kabupaten Lampung Barat... 107

22. Grafik Konsumsi Minyak Goreng di Kabupaten Lampung Barat... 107 23. Grafik Konsumsi Kelapa di Propinsi Lampung... 108

24. Grafik Konsumsi Kelapa di Propinsi Lampung... 109

25. Grafik Ekspor Produk Kelapa Propinsi Lampung... 110

26. Grafik Ekspor Produk Kelapa Indonesia... 112

27. Grafik Ekspor Minyak Kelapa Indonesia ... 113

28. Grafik Proyeksi Permintaan Ekspor Produk Olahan Kelapa Indonesia... 113

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Hasil Analisis Location Quotient Komoditas Kelapa Dalam Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat...

130 2. Hasil Analisis Tingkat Perkembangan Desa-desa Pesisir di

Kabupaten Lampung Barat ………...

135 3. Pendapat Pakar tentang kriteria Produk Prospektif ... 147 4. Perhitungan Trend Permintaan dengan Metode Kuadrat

Terkecil...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah, pembangunan ekonomi menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam daerah maupun faktor eksternal, seperti masalah kesenjangan dan isu globalisasi. Isu globalisasi ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antar sektor, antar program, antar pelaku, dan antar daerah (Bappenas 2006).

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian internal dari pembangunan nasional dan tidak dapat dipisahkan dari pola pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan merata di seluruh wilayah tanah air. Dengan demikian dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan suatu perencanaan yang strategis dan didukung oleh ketersediaan dana serta partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang.

Todaro (1983) menyatakan bahwa pembangunan mengandung nilai-nilai hakiki yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, yang terdapat pada hampir semua masyarakat/kultur di segala jaman. Nilai-nilai tersebut adalah kebutuhan hidup, harga diri dan kebebasan.

Dalam PJP II kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi pedesaan harus merupakan kebijaksanaan sentral yang perlu dipertahankan, oleh karena itu sektor pertanian tetap akan menjadi tumpuan pembangunan ekonomi dengan peningkatan kualitas dari sekedar orientasi pada usaha tani untuk mencukupi kebutuhan (product oriented) menjadi kegiatan-kegiatan yang berwawasan

agribisnis untuk mencapai kesejahteraan wilayah pedesaan (prospherity oriented) (Bappeda Kabupaten Lampung Barat, 2002).

Lebih lanjut Bappeda Kabupaten Lampung Barat (2002) menegaskan bahwa tujuan pembangunan pertanian adalah:

1. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

2. Meningkatkan perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha, dan produksi usaha pertanian.

3. Meningkatkan daya saing hasil pertanian dan pemanfaatan serta perluasan pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri

4. Terpeliharanya kemantapan swasembada pangan serta kualitas gizi masyarakat.

5. Meningkatnya kemampuan kelembagaan pertanian dalam mengembangkan agrobisnis dan agroindustri.

Oleh karena itu pemerintah daerah di era otonomi ini dituntut untuk kreatif merumuskan strategi pembangunan wilayah dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh setiap daerah. Potensi lokal meliputi, sumberdaya manusia, kedudukan wilayah, dukungan politik lokal, dan sumberdaya alam (SDA).

Prinsip penting dalam pelaksanaan pendekatan pembangunan wilayah yang utuh dan terpadu adalah kemampuan menemukenali potensi wilayah yang ada untuk dikembangkan dengan berbagai masukan program pembangunan. Dengan telah ditemukenalinya potensi wilayah, maka berbagai program pembangunan dapat diarahkan sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing wilayah (LPPM-IPB, 2002).

Dengan adanya preferensi program berdasarkan perkembangan potensi wilayah diharapkan tidak terjadi generalisasi program pembangunan untuk masing-masing wilayah. Sebaliknya akan terjadi spesialisasi program pembangunan berdasarkan potensi wilayah yang ada. Dengan pendekatan spesialisasi program yang proporsional pada gilirannya diharapkan pelaksanaan berbagai program pengembangan wilayah akan dapat dilakukan secara efisien, efektif dan akurat, yang pada akhirnya dapat mencapai hasil yang optimal (LPPM-IPB, 2002). Optimalisasi pencapaian program pembangunan tidak terlepas dari kejelian pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada.

Menurut Bappeda Kabupaten Lampung Barat (2002) beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penetapan suatu potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sektor unggulan antara lain:

1. Secara fisik potensi lahan yang tersedia memiliki kesesuaian/cocok untuk budidaya komoditi tertentu dan memiliki luas yang memungkinkan tersedianya produksi sebagai pasokan industri yang akan dikembangkan antara lain : Agroindustri.

2. Secara fisik potensi lahan yang tersedia cocok untuk pengembangan suatu kawasan industri.

3. Bidang usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi SDA dan lahan yang tersedia memiliki peluang pasar yang besar baik lokal, regional, nasional maupun ekspor, sehingga memungkinkan pengembalian investasi yang besar.

4. Bidang usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi SDA dan lahan yang tersedia berdampak positif bagi pengembangan lapangan usaha baru dan kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat.

Berbagai upaya telah, sedang dan akan ditempuh pemerintah daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diupayakan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peluncuran program pembangunan wilayah berbasis komoditi tertentu.. Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

Rustiadi dan Hadi (2006) menyatakan bahwa strategi pembangunan wilayah yang pernah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan disparitas pembangunan wilayah antara lain:

1. Secara nasional dengan membentuk Kementerian Negara Percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

2. Percepatan pembangunan wilayah-wilayah unggulan dan potensial berkembang, tetapi relatif tertinggal dengan menetapkan kawasan-kawasan

seperti (1) Kawasan Andalan (Kadal); (2) Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet) yang merupakan salah satu Kadal terpilih di setiap propinsi. 3. Program percepatan pembangunan yang bernuansa mendorong pembangunan

kawasan perdesaan dan sentra prosuki pertanian seperti : (1) Kawasan Sentra Produksi (KSP) atau Kasep; (2) Pengembangan kawasan perbatasan; (3) Pengembangan kawasan tertinggal; (4) Proyek pengembangan ekonomi lokal. 4. Program-program sektoral dengan pendekatan wilayah : (1) Pewilayah

komoditas unggulan; (2) Pengembangan Sentra Industri Kecil; (3) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan lain-lain

Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan diharapkan dapat memacu pertumbuhan suatu wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa wilayah memiliki keunggulan pada sektor pertanian yang sebagian besar merupakan usaha tani rakyat. Salah satu model pengembangan wilayah berbasis komoditas saat ini yang sedang dikembangkan oleh beberapa wilayah adalah komoditas kelapa. Tercatat beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan dengan Program Implementasi Gerbang Emas Agroindustri Pengolahan Kelapa Terpadu, dan Kabupaten Lampung Barat dengan Program Kawasan Usaha Agro Terpadu (KUAT) berbasis Komoditas Kelapa.

Program KUAT merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pengembangan komoditas unggulan melalui pendekatan klaster agroindustri. Program ini dilaksanakan atas dukungan Depertemen Perindustrian (Depperin) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dengan komoditas basis kelapa.

Dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir, petani kelapa di berbagai negara termasuk Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan, karena rendahnya produktivitas serta harga kopra yang rendah dan fluktuatif. Akibat rendahnya pendapatan, petani kelapa menjadi kurang termotivasi untuk mengadopsi teknologi anjuran untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani (Tarigans, 2003).

Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh. Untuk itu pemberdayaan petani kelapa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan sekaligus mengentaskan kemiskinan merupakan

upaya yang strategis. Pemberdayaan petani kelapa melalui program KUAT dilakukan secara terpadu dalam sistem agribisnis, mulai dari tahap on farm sampai dengan off farm yang diwujudkan melalui pendirian pabrik pengolahan serta pemasaran produk dan optimalisasi sarara dan prasarana pendukung.

Guna mendukung program KUAT tersebut diperlukan studi mendalam tentang keuntungan komparatif, keuntungan kompetitif, kondisi harga, produk turunan yang berdaya saing, kondisi sumberdaya manusia, tipologi wilayah dan pandangan stakeholder tentang program ini.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagai daerah dengan wilayah pegunungan dan pesisir potensi terbesar berasal dari sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan. Komoditas perkebunan utama yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat adalah Kopi, Lada, Cengkeh , Kelapa Sawit dan Kelapa Dalam.

Budidaya pertanian di Kabupaten Lampung Barat sebagian besar merupakan usaha tani rakyat dengan input teknologi yang sangat sederhana. Hal ini berdampak pada rendahnya produksi dan mutu produk. Dampak dari kenyataan tersebut adalah nilai jual produk sangat murah dan pada akhirnya mengakibatkan pendapatan petani menjadi sangat rendah.

Pemerintah Pusat dan Daerah terus berupaya meningkatkan produktifitas hasil pertanian rakyat. Berbagai upaya ditempuh guna memacu perbaikan pendapatan masyarakat. Namun hal ini belum berjalan secara efektif, disebabkan program yang bersifat sektoral, sumberdaya manusia petani yang rendah, luasnya wilayah dan besarnya jumlah petani disamping itu pemerintah memiliki keterbatasan anggaran pembangunan.

Salah satu komoditas unggulan yang diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat secara turun-temurun adalah kelapa dalam (Cocos nucifera L). Menurut Supadi dan Nurmanaf (2006) dalam perekonomian Indonesia, kelapa merupakan salah satu komoditas strategis karena perannya yang besar bagi masyarakat sebagai sumber pendapatan, sumber utama minyak dalam negeri, sumber devisa, sumber bahan baku industri (pangan, bangunan, farmasi, oleokimia), dan sebagai penyedia lapangan kerja. Namun demikian, bila dilihat

dari segi pendapatan petani, potensi ekonomi kelapa yang sangat besar itu belum dimanfaatkan secara optimal karena adanya berbagai masalah internal baik dalam

proses produksi, pengolahan, pemasaran maupun kelembagaan (Kasryno et al.,

1998, dalam Supadi dan Nurmanaf, 2006).

Usaha tani kelapa dalam di Kabupaten Lampung Barat dilakukan secara tradisional dengan input sarana produksi yang sangat minimum atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan modal ditambah keyakinan yang berlaku di kalangan masyarakat bahwa usaha tani ini tidak memerlukan pemupukan. Dampaknya adalah rendahnya produktifitas perkebunan kelapa rakyat. Menurut data statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005, luas areal tanaman kelapa mencapai 6.326 Ha dengan produksi mencapai 2.413,0 ton. Sedangkan produktifitas tergolong sangat rendah yaitu 681 Kg/Ha/Tahun dalam bentuk Kopra.

Rendahnya penghasilan yang diperoleh dari kelapa menyebabkan petani tidak memiliki modal untuk memelihara kebun secara intensif, apalagi menggarap lahan perkebunan secara optimal maupun mengolah hasil (Supadi dan Nurmanaf, 2006). Di sisi lain pola usaha tani monokultur yang diterapkan sebagian besar petani saat ini, dan pola usaha tani polikultur yang masih bersifat subsisten, telah membatasi petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak.

Produk kelapa yang dihasilkan masyarakat baru berbentuk kelapa butir dan kopra, dengan demikian nilai tambah komoditas sangat rendah. Variasi produk kelapa yang belum dikembangkan ini disebabkan belum tumbuhnya budaya diversifikasi produk olahan kelapa di kalangan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya pengetahuan tentang produk turunan kelapa dalam, disamping teknologi pengolahan yang juga belum dikenal di kalangan masyarakat.

Menurut Supadi dan Nurmanaf (2006), produk usaha tani yang dihasilkan masih bersifat tradisional, yaitu kelapa butiran dan kopra berkualitas rendah. Pemanfaatan hasil samping belum banyak dilakukan oleh petani, sehingga nilai tambah dari usaha tani belum diperoleh secara optimal. Hanya sebagian kecil petani yang telah memanfaatkan hasil samping seperti sabut dan tempurung.

Dalam pemasaran kelapa, petani di Kabupaten Lampung Barat melakukan penjualan kepada pedagang pengumpul desa, selanjutnya dibawa kepada pedagang pengumpul kecamatan, dan pabrik minyak kelapa di Bandar Lampung. Pada prinsipnya, dalam hal pemasaran petani dirugikan oleh praktek pasar monopsoni dari industri dan pedagang yang menentukan harga secara sepihak. Posisi tawar yang lemah berdampak pada ketidakberdayaan petani di hadapan para pedagang.

Permasalahan lain yang menjadi pembatas pengembangan usaha tani kelapa adalah belum tersedianya industri pengolahan kelapa dan hasil ikutannya di Kabupaten Lampung Barat. Kenyataan di atas menyebabkan lambannya pengembangan produk hasil kelapa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa dalam ? dan produk apa yang akan dikembangkan dari komoditas kelapa?

2. Dimana calon lokasi KUAT yang representatif? 3. Bagaimana persepsi stakeholder atas program KUAT?

4. Bagaimana arahan pengembangan KUAT berbasis komoditas kelapa dalam di Kabupaten Lampung Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi lokasi pengembangan KUAT.

2. Mengidentifikasi produk peospektif yang akan dikembangkan dalam program KUAT.

3. Mengidentifikasi persepsi stakeholder tentang program KUAT berbasis kelapa.

4. Mengkaji prospek pemasaran produk kelapa dalam serta turunannya.

5. Menyusun arahan program KUAT di Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komoditas Kelapa

Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Manfaat tanaman kelapa tidak saja terletak pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa, tetapi seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat yang besar. Demikian besar manfaat tanaman kelapa sehingga ada yang menamakannya sebagai "pohon kehidupan" (the tree of life) atau "pohon yang amat menyenangkan" (a heaven tree) (Asnawi dan Darwis 1985). Kelapa selain dijuluki sebagai "pohon kehidupan", juga menamakannya sebagai "pohon surga". Kelapa merupakan tanaman tropis yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia.

Sekitar tahun enampuluhan, tanaman kelapa merupakan tanaman yang memiliki posisi strategis terutama sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng. Pada era itu sampai tahun delapanpuluhan, tanaman kelapa dapat disebut berjaya, sehingga luas areal tanamnya mendominasi lahan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Lampung Barat. Namun saat ini posisi kelapa sebagai bahan baku utama minyak goreng telah digeser oleh kelapa sawit (CPO). Akibatnya kebutuhan kopra dari waktu ke waktu semakin menurun (Disbun Lampung Barat, 2007).

Kelapa merupakan tanaman tropis yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari penyebaran tanaman kelapa di hampir seluruh wilayah Nusantara, yaitu di Sumatera dengan areal 1,20 juta ha (32,90%), Jawa 0,903 juta ha (24,30%), Sulawesi 0,716 juta ha (19,30%), Bali, NTB, dan NTT 0,305 juta ha (8,20%), Maluku dan Papua 0,289 juta ha (7,80%), dan Kalimantan 0,277 juta ha (7,50%). Kelapa diusahakan petani baik di kebun maupun pekarangan (Nogoseno, 2003 dalam Supadi dan Nurmanaf, 2006).

Supadi dan Nurmanaf (2006) menjelaskan bahwa kelapa merupakan tanaman perkebunan dengan areal terluas di Indonesia, lebih luas dibanding karet dan kelapa sawit, dan menempati urutan teratas untuk tanaman budi daya setelah

padi. Kelapa menempati areal seluas 3,70 juta ha atau 26% dari 14,20 juta ha total areal perkebunan. Sekitar 96,60% pertanaman kelapa dikelola oleh petani dengan rata-rata pemilikan 1 ha/KK (Allorerung dan Mahmud 2003), dan sebagian besar diusahakan secara monokultur (97%), kebun campuran atau sebagai tanaman pekarangan.

Luas areal dan produksi perkebunan kelapa di Indonesia periode 2000-2006 dan prediksi 2007, 2008, dan 2009 disajikan pada Tabel 1. Rata-rata produksi kelapa Indonesia dari perkebunan Rakyat pada periode 2000–2005 adalah sebesar 3.036.759 ton pertahun, sedangkan rata-rata produksi dari hasil prediksi selama 2006–2009 adalah 3.187.695 ton, atau meningkat sekitar 5 persen. Tabel 1. Luas areal dan produksi perkebunan kelapa Indonesia 2000-2009

Luas Areal (Ha) Produksi (Ton)

Tahun PR PBN PBS JUMLAH PR PBN PBS JUMLAH 2000 3.061.698 13.891 75.825 3.691.414 2.951.005 9.038 84.945 3/044.528 2001 3.818.946 8.006 70.515 3.897.467 3.068.997 8.272 85.749 3.163.018 2002 3.806.032 7.070 71.848 3.884.950 3.010.894 4.815 82.787 3.098.496 2003 3.785.343 5.838 121.949 3.913.130 3.136.360 2.629 115.865 3.254.854 2004 3.723.879 4.883 68.242 3.797.004 3.000.839 4.489 49.183 3.054.511 2005* 3.735.838 6.127 61.649 3.803.614 3.052.461 3.659 40.724 3.096.844 2006** 3.749.844 6.148 61.804 3.817.796 3.112.040 3.672 41.164 3.156.876 2007** 3.777.100 6.193 62.253 3.854.546 3.212.914 3.791 42.498 3.259.203 2009** 3.790.728 6.215 62.478 3.859.421 3.263.172 3.850 43.163 3.310.185

Sumber : Disbun Lampung Barat *) : Angka sementara

**) : Angka estimasi dengan model double exponential smoothing

PR : Perkebunan Rakyat PBN : Perkebunan Besar Negara PBS : Perkebunan Besar Swasta

Akhir-akhir ini kebutuhan akan biji kelapa, air kelapa dan arang batok kelapa kembali meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk. Diperkirakan pada masa mendatang kebutuhan akan komoditas ini akan semakin meningkat, mengingat pola hidup masyarakat Indonesia sulit dilepaskan dari komoditas kelapa dan hasil olahannya. Tanaman kelapa juga merupakan salah satu dari sebelas komoditas andalan perkebunan penghasil devisa negara, sumber pendapatan asli daerah (PAD), sumber pendapatan petani dan masyarakat. Dengan demikian komoditas kelapa diharapkan dapat membantu mengentaskan

kemiskinan di daerah dan dapat mendorong perkembangan agroindustri serta pengembangan wilayah (Disbun Lampung Barat, 2007).

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan komoditas kelapa. Namun demikian upaya pengembangan komoditas kelapa dalam dihadapkan pada berbagai kendala antara lain: (i) produktifitas yang masih rendah (di bawah normal), karena banyak kelapa berumur di atas 20 tahun, dan budidaya dengan bibit asalan, (ii) rendahnya pendanaan khususnya untuk perkebunan, (iii) kebijakan pembangunan yang belum mendukung sektor perkebunan, dan (iv) industri hilir yang belum berkembang, sehingga sebagian besar produk dijual dalam bentuk produk primer (Disbun Lampung Barat, 2007).

2.2. Agroindustri Kelapa

Agroindustri merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku pertanian yang berasal dari tanaman atau hewan menjadi barang setengah jadi atau produk akhir. Pengolahan yang dimaksud meliputi transformasi dan pengawetan melalui perubahan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi (Austin, 1992 dalam Brown, 1994).

Menurut Tadjudin (2007), agroindustri dalam sistem pertanian merupakan penyempurnaan yang merangkai semua komponen menjadi satu kesatuan yang kuat. Ini berarti bahwa pengembangan agroindustri mempunyai keterkaitan ke depan memenuhi permintaan pasar melalui penguatan industri hilir dan ke belakang memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian. Keterpaduan yang dibangun melalui pengembangan agroindustri mempunyai dimensi yang amat luas mulai dari penguatan pasar hasil pertanian sampai dengan pembentukan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.

Pada dasarnya seluruh bagian buah kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk untuk berbagai keperluan. Teknologi pengolahan, standar mutu dan sistem sertifikasinya juga sudah dikuasai oleh tenaga ahli Indonesia. Namun berbagai kelemahan masih melekat di Industri pengolahan kelapa kita seperti suplai bahan baku, karena industri tidak memiliki kebun kelapa dan investasi yang relatif besar sehingga kurang menarik investor (FOKPI, 2006).

Allorerung dan Lay (1998) menyatakan bahwa kelapa sebagian besar diolah menjadi kopra yang selanjutnya diolah menjadi minyak goreng. Namun usaha ini semakin lemah baik dalam perdagangan domestik maupun luar negeri karena tersaingi oleh minyak kelapa sawit. Selain diolah menjadi minyak, kini telah berkembang diversifikasi produk kelapa seperti dessicated coconut, gula kelapa, nata de coco, berbagai produk daging kelapa, kelapa parut kering, arang tempurung, serat sabut kelapa, mebel kayu kelapa dan akhir-akhir ini berkembang santan siap saji dengan berbagai kemasan.

Peluang pengembangan agribisnis kelapa dengan produk bernilai ekonomi tinggi sangat besar. Alternatif produk yang dapat dikembangkan antara lain Virgin Coconut Oil (VCO), Oleochemical (OC), Desicated Coconut (DC), Coconut Milk/Cream (CM/CC), Coconut Charcoal (CCL), Activated Carbon (AC), Brown Sugar (BS), Coconut Fiber (CF) dan Cocon Wood (CW), yang diusahakan secara parsial maupun terpadu. Pelaku agribisnis produk-produk tersebut mampu meningkatkan pendapatannya 5-10 kali dibandingkan dengan bila hanya menjual produk kopra. Berangkat dari kenyataan luasnya potensi pengembangan produk, kemajuan ekonomi perkelapaan di tingkat makro (daya saing di pasar global) maupun mikro (pendapatan petani, nilai tambah dalam negeri dan substitusi impor) tampaknya akan semakin menuntut dukungan pengembangan industri kelapa secara kluster sebagai prasyarat (Allorerung et al.2005).

Industri pengolahan kelapa pada saat ini masih didominasi oleh produk setengah jadi berupa kopra dan coconut crude oil (CCO). Produk olahan lainnya yang sudah mulai berkembang adalah CC, nata decoco (ND), DC, AC, CF, dan brown sugar (BS). Perkembangan CCO dalam 10 tahun terakhir menunjukkan laju yang menurun (-0,2%). Di sisi lain laju perkembangan produk hilir cenderung meningkat. Sebagai contoh, laju perkembangan DC mencapai 7,8%, di mana tahun 2002 total produksinya mencapai 194,2 juta butir; laju perkembangan produksi AC sebesar 9%; laju perkembangan produksi serat sabut menurun -10,2%, walaupun permintaan CF di luar negeri meningkat. Kecenderungan penurunan laju tersebut terkait dengan dampak tidak terpenuhinya standar ekspor produk serat sabut asal Indonesia. Situasi ini mengindikasikan terjadinya

pergeseran orientasi produksi dari bahan setengah jadi menjadi produk akhir (Allorerung et al.2005).

Kegiatan industri kelapa terpadu akan memberi dua keuntungan sekaligus yakni pertama menguntungkan dari segi agrobisnis dan yang kedua turut menjaga kelestarian alam. Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai luas areal terbesar di kabupaten Lampung Barat yang sampai saat ini belum banyak disentuh para investor, sedangkan potensi yang ada seperti telah diuraikan diatas bila didayagunakan akan memberi keuntungan dari segi bisnis. Disamping itu, bagi pemerintah daerah dan masyarakat akan merupakan sumber penghasilan tambahan.

Berkurangnya pamor kelapa dengan maraknya perkebunan kelapa sawit karena sudut pandang terhadap produk kelapa hanya terbatas pada produk minyak, sedangkan produk ikutan lainnya belum digarap secara maksimal. Pengembangan agroindustri kelapa di Kabupaten Lampung Barat dirasa sangat perlu untuk segera direalisasikan mengingat potensi lokal yang dimiliki sangat besar. Selain itu diharapkan agroindustri kelapa dapat menjadi motor penggerak (prime mover) bagi perekonomian masyarakat dan wilayah.

2.3. Pengembangan Wilayah

Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Konsep wilayah diklasifikasikan menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional dan wilayah perencanaan. Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja beragam (heterogen). Wilayah fungsional diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tidak terpisahkan dalam kesatuan. Konsep Wilayah Fungsional menjelaskan

adanya wilayah nodal dan wilayah plasma. Wilayah nodal sebagai inti. Inti merupakan pusat-pusat pelayanan atau pemukiman sedangkan plasma adalah daerah belakang yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional. Konsep Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyatan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut, yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan (Rustiadi et al. 2006).

Dengan memahami konsep wilayah diharapkan para perencana dalam melakukan pendekatan lebih memperhatikan komponen-komponen penyusunan wilayah tersebut yang saling berinteraksi dan mengkombinasikan potensi dari masing-masing komponen sehingga tercipta suatu strategi pembangunan dan pengembangan wilayah yang baik dan terarah.

Lebih lanjut Rustiadi et al. (2006) menyatakan bahwa di Indonesia saat ini telah dikenal berbagai wilayah perencanaan/pengelolaan berbasis sitem ekologi seperi kesepakatan pengelolaan wilayah berbasis bioregion, penetapan status kawasan-kawasan lindung, cagar alam, suaka margasatwa dan lain-lain. Wilayah perencanaan/pengelolaan seperti kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET), Free Trade Zone, Kawasan Andalan, Kawasan Sentra Produksi sehingga Agropolitan merupakan penetapan kawasan-kawasan terencana dan pengelolaan yang dilaksanakan pada pemahaman konsep-konsep wilayah sebagai sistem ekonomi.

Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan (Bappenas, 2006) adalah:

1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya, yaitu: (1) pengembangan wilayah berbasis sumberdaya; (2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.

2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, yang membagi wilayah ke dalam: (1) pusat pertumbuhan; (2) integrasi fungsional; (3) desentralisasi.

3. Konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal.

4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.

Selanjutnya konsep pengembangan wilayah setidaknya didasarkan pada prinsip: (1) berbasis pada sektor unggulan; (2) dilakukan atas dasar karakteristik daerah; (3) dilakukan secara komprehensif dan terpadu; (4) mempunyai keterkaitan kuat ke depan dan ke belakang; (5) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi (Bappenas, 2006).

Hal yang mendasar dalam analisis kelayakan ekonomi pengembangan kawasan yaitu perlunya mengenali potensi lokasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; sehingga akan terjadi efisiensi tindakan. Dengan usaha yang minimum akan diperoleh hasil yang optimum yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana.

Dalam pengembangan kawasan yang terkait dengan industri perlu dilaksanakan pewilayahan agar tercipta keserasian secara sosial ekonomi dan lingkungan serta budaya masyarakat sekitar. Menurut Dirdjojuwono (2004) seringkali pewilayahan menjadi suatu masalah dalam pemanfaatan lahan. Keharmonisan kawasan perindustrian kecil dengan lingkungan sekitarnya dapat dicapai melalui penelaahan rancangan dan persetujuan perencanaan lokasi. Oleh karena itu perencaan kawasan industri harus benar-benar dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan korban sosial yang besar. Pembangunan kawasan industri hendaknya tidak mengesampingkan kepentingan perkembangan dan kesejahteraan pemukiman penduduk serta tidak mengabaikan sektor lain seperti pertanian.

2.4. Evaluasi Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah kecocokan (adaptibility) suatu lahan untuk tipe penggunaan lahan (jenis tanaman dan tingkat pengelolaan) tertentu (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Evaluasi kesesuaian lahan pada hakekatnya berhubungan dengan evaluasi untuk satu penggunaan tertentu, seperti untuk budidaya kelapa. Hal ini dapat dilakukan dengan menginterpretasikan peta-peta yang dapat mengambarkan kondisi biofisik lahan seperti peta-peta tanah, peta-peta topografi, peta geologi, peta iklim dan sebagainya dalam kaitannya dengan kesesuaian tanaman kelapa dan tindakan pengelolaan yang diperlukan.

Adapun parameter yang dinilai dalam evaluasi lahan adalah kualitas lahan yang dicerminkan oleh karakteristik lahan yang nyata berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Sistem klasifikasi kesesuaian lahan yang banyak dipakai adalah berdasarkan sistem yang dikembangkan oleh FAO (1976).

Secara hirarki kelas-kelas kesesuaian lahan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kelas sangat sesuai (S1). Lahan ini tidak mempunyai faktor pembatas yang

berarti untuk penggunaan terhadap suatu tujuan secara berkelanjutan atau hanya sedikit faktor pembatas yang tidak akan mengurangi produktivitas atau keuntungan terhadap lahan tersebut.

2. Kelas cukup sesuai (S2). Lahan ini mempunyai faktor pembatas yang berat untuk penggunaan secara berkelanjutan dan dapat menurunkan produktivitas atau keuntungan terhadap lahan ini.

3. Kelas hampir sesuai (S3). Lahan ini mempunyai faktor pembatas yang sangat berat untuk penggunaan secara berkelanjutan dan akan mengurangi produktivitas dan keuntungan terhadap pemanfaatannya.

4. Kelas tidak sesuai saat ini (N1). Lahan ini mempunyai faktor pembatas yang sangat berat untuk penggunaan secara berkelanjutan sehingga menghambat dan menghalangi beberapa kemungkinan untuk pemanfaatannya. Tetapi hambatan itu masih dapat diatasi atau diperbaiki dengan tingkat pengelolaan tertentu. Kelas tidak sesuai selamanya (N2). Lahan ini tidak sesuai selamanya, karena jenis faktor penghambat yang permanen.

2.5. Keunggulan Komparatif Wilayah (Location Quatient Analysis)

Location Quotient Analysis (LQ) merupakan metode analisis yang umum digunakan di bidang ekonomi geografi. Metode analisis ini digunakan untuk menunjukan lokasi pemusatan/basis (aktifitas). Selain itu LQ juga bisa digunakan untuk megetahui kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah serta tingkat kecukupan barang/jasa dari produksi lokal suatu wilayah. LQ merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktifitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara operasional LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah terhadap persentase aktifitas total terhadap wilayah yang diamati (Saefulhakim, 2006).

Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi (industri). Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktifitas tertentu dengan pangsa total aktifitas tersebut dalam total aktifitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktifitas pada sub wilayah ke-i terhadap persentase aktifitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktifitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktifitas menghasilkan produk yang sama (Hendayana, 2003).

2.6. Hirarki Wilayah (Analisis Skalogram)

Metode yang digunakan untuk menentukan hirarki wilayah adalah metode skalogram. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya (Saefulhakim, 2006).

Analisis skalogram dilakukan untuk menentukan hirarki desa di lokasi penelitian. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit desa didata dan disusun dalam satu tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas setiap desa, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut disuatu desa tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya

2.7. Proses Hirarki Analitik (Analytical Hierarchy Process)

Proses Hierarki Analitik (PHA) atau dalam Bahasa Inggris disebut

Analytical Hierarchy Process (AHP), pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP pada dasarnya didisain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai set alternatif. Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi dimana data, informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. AHP ini juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki dalam situasi konflik.

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, dimana pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan.

Beberapa keuntungan dari penggunaan metode AHP antara lain adalah : 1. Dapat mempresentasikan suatu sistem yang dapat menjelaskan bagaimana

perubahan pada level yang lebih tinggi mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur pada level yang lebih rendah.

2. Membantu memudahkan analisis guna memecahkan persoalan yang kompleks dan tidak terstruktur dengan memberikan skala pengukuran yang jelas guna mendapatkan prioritas.

3. Mampu mendapatkan pertimbangan yang logis dalam menentukan prioritas dengan tidak memaksakan pemikiran linier.

4. Mengukur secara komprehensif pengaruh unsur-unsur yang mempunyai korelasi dengan masalah dan tujuan, dengan memberikan skala pengukuran yang jelas.

2.8. Marjin Pemasaran

Marjin pemasaran diartikan sebagai perbedaan harga pada tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. Analisis marjin pemasaran dapat digunakan untuk melihat efisiensi dan efektivitas pemasaran. Marjin pemasaran terbagi dan tersebar diantara para pelaku pemasaran seperti petani sebagai produsen, pedagang pengumpul, pedagang semantara, eksportir (apabila komoditas diekspor).

Menurut Damanik dan Sientje (1992) pemasaran itu sendiri bagi usaha tani kelapa mengandung arti bagaimana keadaan; harga produk, saluran distribusi, transportasi, keuntungan komparatif dari ragam produk kelapa yang spesifik dan lain sebaginya. Pada tingkat petani produsen penataan pemasaran kelapa sangat penting karena situasi pertanaman kelapa yang umumnya menyebar di seluruh wilayah. Karena itu diperlukan jasa pedagang perantara untuk menyalurkan produksi sampai ke pedagang besar atau pabrik minyak kelapa.

2.9. Analisis Permintaan (Demand )

Konsep dasar dari permintaan konsumen adalah kuantitas suatu komoditas yang mampu dan ingin dibeli oleh konsumen pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai tingkat harga, faktor lain tidak berubah. Permintaan pasar adalah agregat dari permintaan individu-individu konsumen (Swastika, 1999). Permintaan dapat diekspresikan dalam bentuk kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga.

Permintaan pasar ekspor produk olahan kelapa umumnya menunjukkan trend yang meningkat. Sebagai contoh, pangsa pasar Desicated Coconut (DC) Indonesia terhadap ekspor DC dunia cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Kecenderungan yang sama terjadi pada arang aktif. Sebaliknya pangsa ekspor Crude Coconut Oil (CCO) mengalami penurunan. Situasi ini mengisyaratkan perlunya mengarahkan pengembangan produk olahan pada produk-produk baru yang permintaan pasarnya cenderung meningkat (Demand Driven) (Allorerung et al .,2005).

Aspek demand masyarakat atas produk kelapa dapat dilihat melalui kecenderungan permintaan masyarakat. Bila dibandingkan dengan produksi kelapa dalam suatu wilayah, analisis permintaan dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kebutuhan pasar akan produk kelapa. Analisis permintaan ini akan mengkaji tingkat permintaan dalam negeri (domestik) dan luar negeri .

2.10. Pohon Industri

Pohon industri merupakan gambaran diversifikasi produk suatu komoditas dan turunannya secara skematis. Produk kelapa dalam dan turunannya mulai dari daun, bunga, umbut, pelepah, sabut, tempurung, daging buah, air kelapa sampai dengan batang diuraikan dalam suatu skema. Skema ini menggambarkan keragaman produk akhir yang dapat dikembangkan dari komoditas kelapa dalam.

Menurut Allorerung et al. (2005), produk akhir kelapa yang sudah berkembang dengan baik saat ini adalah adalah Desicated Coconut (DC), Coconut Milk/Cream (CM/CC), Coconut Charcoal (CCL), Activated Carbon (AC), Brown Sugar (BS), Nata de Coco (ND) dan Coconut Fiber (CF). Yang baru mulai berkembang adalah Virgin coconut Oil (VCO) dan Coconut Wood (CW). Produk DC, CCL, AC, BS, dan CF sudah masuk pasar ekspor dengan perkembangan yang pesat, kecuali CF yang perkembangan ekspornya kurang karena belum terpenuhinya standar, walaupun permintaan dunia terus meningkat. Kopra dan

Coconut Crude Oil (CCO) sebagai produk setengah jadi diharapkan dapat diolah lebih lanjut menjadi produk oleochemical (OC), di mana Indonesia masih menjadi pengimpor neto.

2.11. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Pada era teknologi informasi seperti sekarang ini keberadaan sistem analisis yang cepat, akurat dan murah sudah menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Perkembangan teknologi di bidang komputer semakin mempercepat dan mempermudah berbagai bidang pekerjaan. Teknologi yang saat ini terus berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan moderen adalah sistem Informasi Geografis (SIG).

Menurut Aronoff (1989) dalam Barus dan Wiradisastra (2000), SIG adalah suatu sistem berdasarkan komputer yang mempunyai kemampuan untuk menangani data bereferensi geografi yang mencakup (a) pemasukan, (b) manajemen penyimpanan data dan pemanggilan kembali, (c) manipulasi dan analisis, dan (d) pengembangan produk percetakan. Dalam pengertian yang lebih luas lagi dalam SIG selain perangkat keras dan lunak, juga pemakai dan organisasinya.

Informasi spasial memakai lokasi, dalam suatu sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Karenanya SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti: lokasi, kondisi, trend, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Dalam SIG tidak hanya data yang berbeda yang dapat diintegrasikan, prosedur yang berbeda juga dapat dipadukan. Dengan demikian, pemakai menjadi lebih banyak memperoleh infomasi baru dan dapat menganalisisnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

2.12. Program KUAT

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan pada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemandirian lokal melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki secara efisien dan optimal dalam rangka membangun daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan

pembangunan dan pengembangan kompetensi inti dari masing-masing daerah, agar seluruh sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah difokuskan pada upaya untuk mengembangkan potensi daerah (sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dana dan fasilitas yang ada) secara efektif dan efisien.

Kebijakan pembangunan yang dicanangkan Departemen Perindustrian RI sebagaimana tercantum dalam arah kebijakan nasional industri yaitu, strategi pembangunan industri manufaktur ke depan, mengadaptasi pemikiran-pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, yaitu pengembangan industri melalui pendekatan klaster dalam rangka membangun daya saing industri yang berkelanjutan (Pemda Kab. Lampung Barat, 2007).

Pembangunan industri dalam suatu kawasan merupakan alternatif pemecahan masalah dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, Industri-industri kecil dan menengah dapat ditempatkan dalam kawasan ini sehingga terjadi suatu keterpaduan dan keterkaitan antara satu dengan yang lain, akibatnya dapat menghasilkan efesiensi investasi, pemerataan pelayanan dan efektifitas tujuan pembangunan dapat tercapai. Pembangunan kawasan industri yang berbasis sumberdaya daerah ini akan menciptakan iklim yang sehat, selain nilai tambah produk bahan baku yang meningkat sehingga nilai jual yang ada menjadi tinggi, juga akan membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini.

Kawasan Usaha Agro Terpadu (KUAT), merupakan suatu kawasan yang terkait dengan fungsi yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lampung Barat. Kawasan tersebut merupakan kawasan industri yang diharapkan mampu untuk Meningkatkan daya saing bagi komoditas unggulan daerah, Meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pemda Kab. Lampung Barat, 2007).

Latar belakang pembangunan KUAT merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memanfaatkan kompetensi inti yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat yang belum diolah secara maksimal. Pemerintah berupaya memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu sektor yang diharapkan dapat memacu perkembangan wilayah adalah agroindustri.

Pembangunan KUAT di Kabupaten Lampung Barat merupakan perpaduan perencanaan antara Pemerintah melalui Depperin dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang didukung oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Wujud kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU). Dalam MOU tersebut dijelaskan bahwa pembebasan lahan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedangkan bangunan, peralatan, teknologi dan pelatihan disediakan oleh Depperin. Sedangkan studi kelayakan dan penyusunan rencana induk akan dilaksanakan oleh BPPT. Operasional pembangunan KUAT akan dimulai pada tahun 2008 (Depperin, 2007).

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap bahwa program KUAT dapat menghasilkan efek berganda (Pemda Kab. Lampung Barat, 2007) seperti : 1. Menumbuhkan industri kecil menengah yang terintegrasi sehingga

memudahkan sinkronisasi dan keterpaduan pembinaan

2. Dengan tumbuhnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kompetensi inti daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mutu sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang mampu mendapatkan nilai tambah.

Kegiatan pengembangan kawasan Usaha Agroindustri merupakan konsepsi yang menempatkan kegiatan agroindustri dari produk hasil pertanian/perkebunan dan nelayan sebagai satuan unit usaha yang berbasis teknologi, berwawasan nilai tambah dan berkembang atas kemampuan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lampung Barat, pada kecamatan dengan potensi pengembangan kelapa dalam yang meliputi 6 Kecamatan yaitu: Bengkunat, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2008.

3.3. Kerangka Pemikiran

Sebagai Kabupaten dengan potensi wilayah berbasis sektor pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan visi "Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang Madani berbasis pertanian, kehutanan, kelautan dan pariwisata"

Visi tersebut diatas, menggambarkan besarnya peranan sektor pertanian yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perjalanan waktu sektor pertanian yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat belum mampu memberikan dampak yang berarti bagi kemakmuran wilayah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti harga komoditas pertanian yang fluktuatif, harga sarana produksi yang terus meningkat, lemahnya peranan lembaga usaha petani dan kebijakan di bidang pertanian yang tidak fokus. Pengembangan komoditas perkebunan dilaksanakan lebih kepada produk yang berharga tinggi pada saat itu. Akibatnya komoditas yang telah diusahakan oleh masyarakat seringkali terabaikan karena faktor rendahnya harga jual. Kebijakan pembangunan komoditas kelapa di Kabupaten Lampung Barat pada 10 tahun terakhir sangat lemah. Selama ini komoditas perkebunan yang banyak dikembangkan adalah kopi, cengkeh, nilam dan kakao. Sedangkan komoditas kelapa relatif kurang diperhatikan. Kondisi ini membuat petani kelapa kurang bergairah untuk terus memelihara dan meningkatkan produktifitas tanaman kelapa mereka.

Dari subistem budidaya (produksi) permasalahan yang terjadi adalah: penggunaan bibit asalan, pemeliharaan kebun yang sangat kurang berakibat pada rendahnya produktifitas lahan. Berdasarkan data statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 produktifitas tanaman kelapa rakyat baru mencapai 651 kg/ha/tahun. Menurut Supadi dan Nurmanaf (2006), potensi produktivitas kelapa dalam yang dimiliki Indonesia sebesar 2,50 ton kopra/ha/ tahun. Dengan demikian produktifitas kelapa petani Kabupaten Lampung Barat baru mencapai seperempat dari potensi produksi dan setengah dari rata-rata produksi nasional 1-1,2 ton/ha/tahun.

Sedangkan pada kegiatan non budidaya permasalahan kelapa di Kabupaten Lampung Barat antara lain: produk olahan baru sebatas kelapa butiran dan kopra

dengan kualitas asalan. Belum tersedianya fasilitas pengolahan produk kelapa dan hasil ikutannya menjadikan petani memiliki keterbatasan dalam membuat produk olahan kelapa. Tidak adanya insentif yang diberikan kepada petani kelapa untuk mendorong petani menghasilkan kopra bermutu baik atau menjual kelapa segar kepada pabrik terdekat.

Dari segi pemasaran, para petani kelapa dirugikan oleh praktek pasar monopsoni dari pabrik minyak kelapa dan pedagang kopra yang menentukan harga secara sepihak (Supadi dan Nurmanaf, 2006). Muara dari kondisi tersebut adalah rendahnya nilai tambah produk komoditas kelapa di Kabupaten Lampung Barat. Tanpa adanya perubahan mendasar dari cara pandang berbagai pelaku agribisnis kelapa termasuk pemerintah maka kondisi petani kelapa akan tetap terpuruk.

Pengembangan program KUAT adalah salah satu solusi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Selain itu, program KUAT diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian wilayah karena sifat keterpaduan dan pengembangannya meliputi suatu kawasan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis agar pendekatan arahan program akan tepat pada sasaran.

Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dengan cara membandingkan kualitas lahan masing-masing satuan peta lahan dengan persyaratan penggunaan lahan yang akan ditetapkan. Peta Kesesuaian lahan kelapa di wilayah Pesisir Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya ditumpangsusun dengan peta desa. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran spasial desa-desa pesisir sesuai dengan tingkat kesesuaian untuk tanaman kelapa.

Analisis Location Quotient (LQ) bertujuan untuk menggambarkan kondisi basis/pemusatan komoditas kelapa di setiap kecamatan lokasi penelitian. Analisis skalogram dilakukan untuk menentukan hirearki desa-desa di kawasan pesisir. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit desa didata dan disusun dalam satu tabel. Analisis skalogram bertujuan untuk menggambarkan tipologi wilayah tempat penelitian untuk menunjukkan pusat-pusat pelayanan berdasarkan fasilitas yang dimiliki.

Penentuan produk kelapa akan dilaksanakan dengan metode proses hierarki analitik (AHP). Analisis AHP ditujukan untuk mendeskripsikan