PERHUTANAN SOSIAL BEKELANJUTAN DI PULAU LOMBOK

Dalam merancang model partisipatif perhutanan sosial disusun berdasarkan rancangan model pada kawasan HKm, kemudian dikembangkan dalam bentuk model integrasi dengan menambahkan pertimbangan sosial ekonomi dalam model kawasan tersebut. Pertimbangan aktivitas masyarakat dalam program pembangunan, penataan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Integrasi model ini dikembangkan atas dasar bahwa untuk menjadikan hutan lestari tidak cukup dengan hanya mengembangkan areal hutan saja, namun kelembagaan, masyarakat dan serta kesejahteraannya harus mendapat perhatian. Setelah model integrasi terbangun, baru kemudian disusun strategi untuk menjadi pertimbangan dalam implementasi model. Strategi tersebut dipertimbangkan berdasarkan tujuan, kebutuhan, aktor terlibat dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan model tersebut.

8.1. Alternatif Model Dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan

Dari hasil penelitian melalui observasi dan survai ditemukan 6 bentuk agroforestri dalam pengembangan kawasan atau areal HKm di Pulau Lombok berdasarkan tanaman inti/basis yang didusahakan masyarakat. Keenam bentuk agroforestri tersebut adalah Agroforestri Buah-buahan, Agroforestri Vanili, Agroforestri Sengon, Agroforestri Pangan, Agroforestri Kopi dan Agroforestri Gaharu.

Pada dasarnya setiap bentuk agroforestri tersebut tidak berdiri sendiri dengan tanaman intinya, namun dikembangkan juga beberapa jenis tanaman lainnya, baik tanaman MPTS ataupun tanaman pangan. Keenam bentuk agroforestri tersebut tidak saja dikembangkan di areal HKm pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Pulau Lombok, akan tetapi dikembangkan juga pada lahan milik masyarakat seperti dalam kebun campuran dan tegalan.

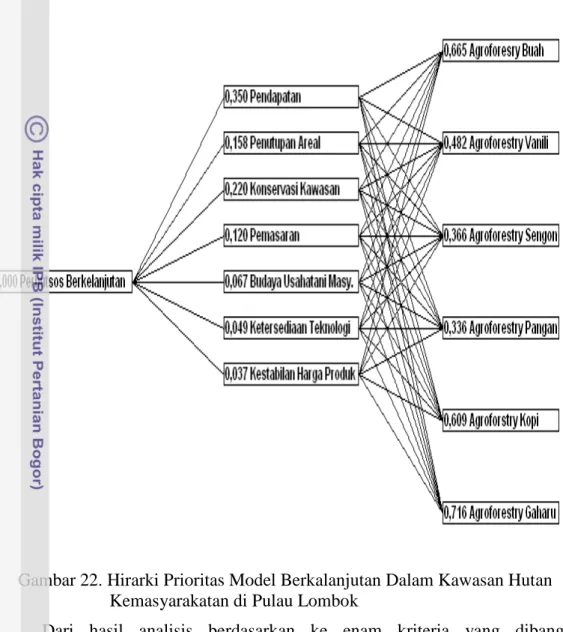

Untuk memperoleh model prioritas dalam kawasan HKm digunakan analisis AHP dengan beberapa kriteria sebagai pertimbangan yaitu tingkat penutupan areal, kemampuan mengkonservasi kawasan, ketersediaan teknologi,

budaya usahatani masyarakat, pendapatan dan kestabilan harga produk. Hasil keputusan prioritas disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 22. Hirarki Prioritas Model Berkalanjutan Dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok

Dari hasil analisis berdasarkan ke enam kriteria yang dibangun menunjukkan bahwa model agroforestri sebagai prioritas utama dikembangkan di Pulau Lombok adalah Agroforestri Gaharu dan kemudian prioritas berikutnya adalah Agroforestri Buah-buahan, Agroforestri Kopi, Agroforestri Pangan, Agroforestri Vanili dan Agroforestri Sengon.

Kontribusi dari masing-masing kriteria terhadap pembangunan model disajikan melalui Gambar 23. Dari Gambar 23 terlihat bahwa Agroforestri Gaharu mendapat prioritas atau unggul hampir pada seluruh kriteria penilaian yang ada, kecuali pada kriteria kestabilan harga produk yang didominasi oleh Agroforestri

Buah-buahan dan Agroforestri Pangan mendapat prioritas penilaian cukup tinggi diantara model Agroforestri lainnya.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Agroforestry Gaharu Agroforesry Buah Agroforstry Kopi Agroforestry Vanili Agroforestry Sengon Agroforestry Pangan Pendapatan Konservasi Kawasan Penutupan Areal Pemasaran Budaya Usahatani Masy. Ketersediaan Teknologi Kestabilan Harga Produk

Gambar 23. Kontribusi Kriteria Dalam Pembangunan Model Agroforestry pada Kawasan HKm di Pulau Lombok

Dalam pertimbangan harapan pendapatan ternyata Agroforestri Gaharu mendapat penilaian tertinggi, kemudian nilai kontribusi penilaian berikutnya adalah Agroforestri Buah, Kopi, Vanili, Sengon dan terendah adalah Agroforstri Pangan. Demikian juga Agroforestri Gaharu mendapat penilaian tertinggi dalam penutupan lahan bila dibandingkan dengan Agroforestri lainnya. Penilaian penutupan lahan terendah adalah Agroforestri pangan. Namun dari budaya usahatani masyarakat ternyata Agroforestri Pangan mendapat nilai tertinggi dan terendah adalah Agroforestri Sengon. Demikian pula dalam pemasaran hasil dan ketersediaan teknologi bahwa Agroforestri Sengon mendapat penilaian terendah karena pemasaran kayu sengon cukup sulit. Tanaman sengon merupakan tanaman yang baru dikenal oleh masyarakat dan merupakan tanaman yang diintroduksi dari luar Pulau Lombok, sehingga keberadaan dan pemahaman teknologinya dirasakan belum dipahami oleh masyarakat awam. Berbeda halnya dengan jenis tanaman lainnya, seperti gaharu, kopi, buah-buahan dan pangan merupakan tanaman yang sejak lama diusahakan secara tradisional dalam bentuk kebun campuran.

Lebih banyaknya pertimbangan berdasarkan kriteria yang dominan diberikan oleh pakar pada Agroforestri Gaharu merupakan faktor yang menyebabkan Agroforestri Gaharu dijadikan sebagai Model Perhuataan Sosial yang berkelanjutan dalam kawasan Hutan Kemasyarakatan. Maknanya bahwa

Model Agroforestri Gaharu lebih unggul dibandingkan Model Agroforestri lainnya dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan sekaligus memberikan pendapatan yang tinggi pada masyarakat pengelola HKm.

8.2. Rancangan Prioritas Alternatif Dalam Model Partisipatif Perhutanan Sosial Terintegrasi

Dalam pembangunan perhutanan sosial di Pulau Lombok dihadapkan pada kompleksitas permasalahan, sehingga tidak mungkin dalam mencapai keberlanjutan hanya dengan mempertimbangkan satu aspek saja, namun sebaiknya dengan mengintegrasikan tiga aspek yaitu aspek lingkungan (ekologi), aspek sosial dan aspek ekonomi secara serentak.

Hasil analisis AHP memberikan hasil adalah Model Agroforestri Gaharu yang menjadi model prioritas untuk areal HKm. Model ini mendapat nominasi dari berbagai kriteria penilaian yang diskusikan dengan pakar terpilih sebagai penentu keputusan.

Meningat bahwa dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, maka faktor sosial ekonomi juga mendapat perhatian. Lebih-lebih tujuan dari pembangunan HKm adalah pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraanya dan tanpa mengganggu fungsi pokok dari hutan tersebut. Oleh karena itu Model Agroforestri Gaharu diuji kembali dan masuk sebagai alternatif model pembangunan perhutanan sosial berkelanjutan. Faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang diperoleh dari masukan output penelitian dijadikan sebagai elemen model alternatif untuk mencapai pembangunan perhutanan sosial berkelanjutan adalah pelibatan aktif masyarakat, penataan kelembagaan/kebijakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat HKm

Alternatif model untuk mencapai tujuan dari perhutanan sosial berkelanjutan muncul sebagai pilihan, karena dari hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi faktor-faktor sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta kebijakan terbukti memiliki hubungan dengan kondisi ekologi kawasan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan pengujian kembali terhadap Model Agroforestri Basis Gaharu tersebut. Hasil analisis yang keluar nantinya hanya menunjukkan prioritas pilihan dan bukan merupakan pilihan tunggal yang

harus dilakukan tetapi merupakan prioritas yang terintegrasi antar alternatif tersebut.

Dalam penyusunan analisis terhadap berbagai alternatif model tersebut akan dihadapkan dengan faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kondisi sumberdaya hutan, sumberdaya manusia, modal, teknologi dan kebijakan yang ada. Permasalahannya adalah sering sekali terjadi kekeliruan dalam memilih dan memasukkan faktor-faktor tersebut sebagai elemen kunci dalam pembangunan perhutanan sosial yang berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan kurang tepatnya model yang ditawarkan sebagai sebuah alternatif yang tepat atau the second best alternative.

Faktor, aktor dan alternatif tersebut diperoleh dari kajian sebelumnya dan kemudian didiskusikan kembali bersama pakar. Hasil kajian sebelumnya diperoleh bahwa terdapat beberapa faktor yang dimasukkan sebagai elemen kunci dalam model yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya hutan, sumberdaya modal, teknologi dan kebijakan khususnya tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). Faktor sumberdaya adalah ketersediaan sumberdaya manusia atau masyarakat yang bersedia dan mampu mengelola kawasan hutan. Kemudian faktor sumberdaya hutan adalah ketersediaan hutan yang dapat dijadikan sebagai kawasan Hutan Kemasyarakatan. Faktor sumberdaya modal adalah ketersediaan dana dan modal masyarakat untuk diinvestasikan dalam kawasan HKm. Faktor teknologi adalah ketersediaan teknologi untuk menunjang pembangunan HKm dan faktor kebijakaan adalah keberadaan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan HKm

Sementara itu, aktor yang perlu terlibat dalam pembangunan perhutanan sosial adalah Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Dinas Koperasi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Perguruan. Sebenarnya masih terdapat juga aktor-aktor lainnya sebagai aktor penunjang, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat kawasan.

Tujuan lainnya dari pembangunan perhutanan sosial atau pembangunan HKm khususnya adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan

masyarakat, menjadikan hutan lestari dan menjadikan hutas sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemudian diperoleh beberapa alternatif sebagai suatu model yang saling terintegrasi dan bersinergi satu dengan lainnya adalah partisipasi masyarakat secara aktif dalam program pembangunan HKm, penataan kelembagaan yang sudah ada, pengembangan agroforestry berbasis tanaman Gaharu dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan hutan.

Partisipasi masyarakat secara aktif adalah pelibatan masyarakat lebih aktif lagi dalam setiap program pembangunan HKm, mengingat bahwa hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi kondisi ekologi kawasan. Penataan kelembagaan adalah mengatur kembali organisasi dan aturan main yang ada, melalui penambahan perangkat organisasi dan melengkapi awik-awik yang ada.

Pengembangan Agroforestri Gaharu adalah memasukkan tanaman Gaharu beserta tanaman pelindungnya sebagai tanaman utama diantara tanaman kayu, MPTS dan pangan. Dengan penanaman tanaman gaharu memiliki efek konservasi dari tanaman pelindung yang harus ditanaman. Alternatif pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan ekonomi pilihan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kondisi sumberdaya yang tersedia.

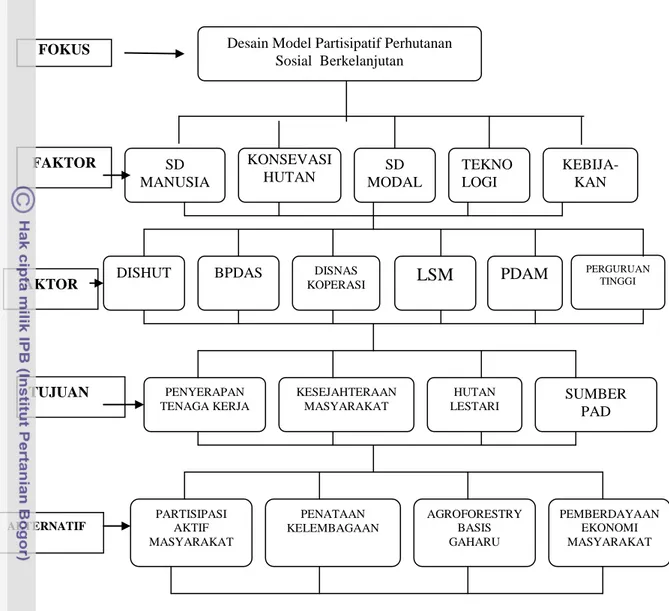

Dengan melibatkan pakar dan analisis serta sintesis yang dilakukan oleh peneliti terutama dalam perumusan model perhutanan sosial berkelanjutan, maka tersusunlah komponen atau faktor, aktor tujuan dan alternatif yang disusun dan membentuk bagan alur yang digunakan sebagai dasar dalam analisis AHP (Analysis Hierarchy Process). Bagan alur ini teridiri dari fokus yaitu desain model partisipatif perhutanan sosial berkelanjutan. Kemudian faktor, aktor dan alternatif model yang tersusun dalam hirarki pada Gambar 24.

Gambar 24. Bagan Alur Analisis AHP Model Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Pulau Lombok.

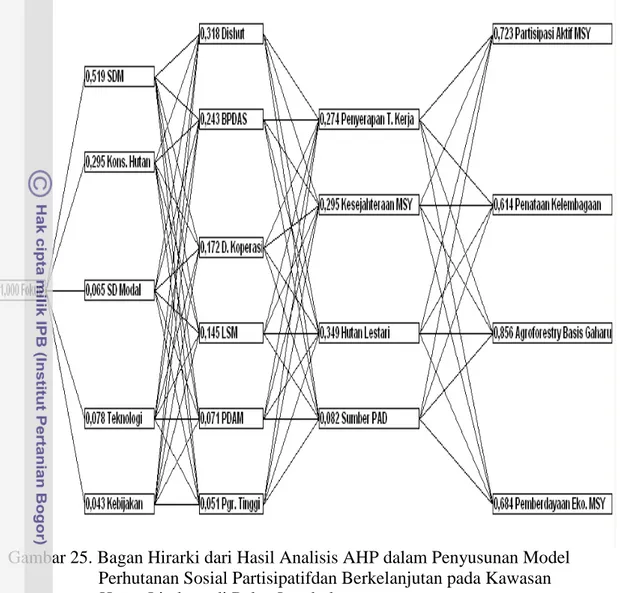

Dengan menggunakan alat analisis AHP, maka diperoleh keputusan yang berhirarki antara faktor, aktor, tujuan dan alternatif model. Hirarki tersebut ditunjukkan oleh perolehan besarnya skor yang berupa nilai peluang. Nilai skor tertinggi adalah satu dan terendah adalah nol. Semakin tinggi nilai skor tersebut memberikan makna bahwa hirarki faktor, aktor, tujuan dan alternatif model merupakan prioritas yang lebih utama. Lebih lengkapnya distribusi skor disajikan pada gambar dan tabel berikut ini.

Desain Model Partisipatif Perhutanan Sosial Berkelanjutan

BPDAS

KONSEVASI

HUTAN MODAL SD TEKNOLOGI KEBIJA-KAN

DISHUT DISNAS KOPERASI LSM SD MANUSIA FOKUS FAKTOR PDAM PERGURUAN TINGGI AKTOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HUTAN

LESTARI SUMBER PAD

PENYERAPAN TENAGA KERJA TUJUAN ALTERNATIF PENATAAN KELEMBAGAAN AGROFORESTRY BASIS GAHARU PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT

Gambar 25. Bagan Hirarki dari Hasil Analisis AHP dalam Penyusunan Model Perhutanan Sosial Partisipatifdan Berkelanjutan pada Kawasan

Hutan Lindung di Pulau Lombok

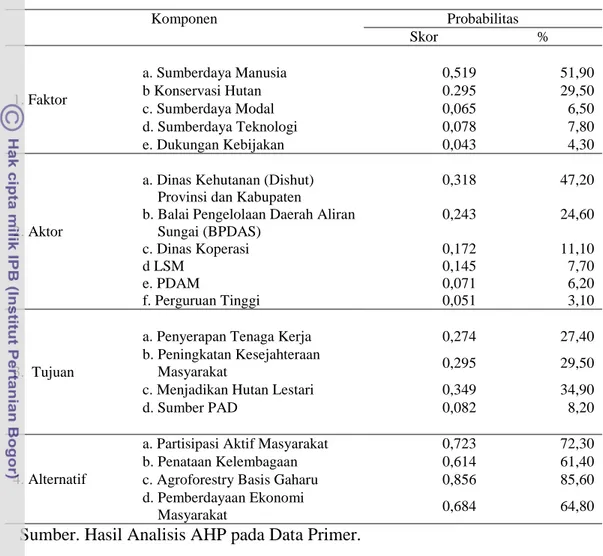

Gambar di atas merupakan bagan hirarki keputusan untuk masing-masing komponen penyusun tujuan dari model. Gambar tersebut memperlihatkan peranan faktor, aktor dan tujuan pembangunan HKm dalam penyusunan hirarki dari alternatif yang ada. Dari empat alternatif model yang dimasukkan dalam analisis, dihasilkan Agroforestri Basis Gaharu mendapat prioritas terbaik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai skor tertinggi yaitu 0,856 dan baru kemudian diikuti oleh alternatif lainnya dan berperan sebagai pendukung. Dengan mensinergikan kempat alternatif tersebut, maka terdapat model integratif dan diberi nama sebagai

Model Agroforestri Basis Gaharu Terintegrasi. Nilai hirarki untuk setiap

komponen penyusun dan hirarki alternatif model disajikan secara rinci dalam tabel dibawah ini.

Tabel 37. Hasil Analisis AHP dalam Penyusunan Model Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan pada Kawasan Hutan Lindung di

Pulau Lombok. Komponen Probabilitas Skor % 1. Faktor a. Sumberdaya Manusia 0,519 51,90 b Konservasi Hutan 0.295 29,50 c. Sumberdaya Modal 0,065 6,50 d. Sumberdaya Teknologi 0,078 7,80 e. Dukungan Kebijakan 0,043 4,30 2. Aktor

a. Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi dan Kabupaten

0,318 47,20

b. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) 0,243 24,60 c. Dinas Koperasi 0,172 11,10 d LSM 0,145 7,70 e. PDAM 0,071 6,20 f. Perguruan Tinggi 0,051 3,10 3. Tujuan

a. Penyerapan Tenaga Kerja 0,274 27,40

b. Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat 0,295 29,50

c. Menjadikan Hutan Lestari 0,349 34,90

d. Sumber PAD 0,082 8,20

4. Alternatif

a. Partisipasi Aktif Masyarakat 0,723 72,30

b. Penataan Kelembagaan 0,614 61,40

c. Agroforestry Basis Gaharu 0,856 85,60

d. Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat 0,684 64,80

Sumber. Hasil Analisis AHP pada Data Primer.

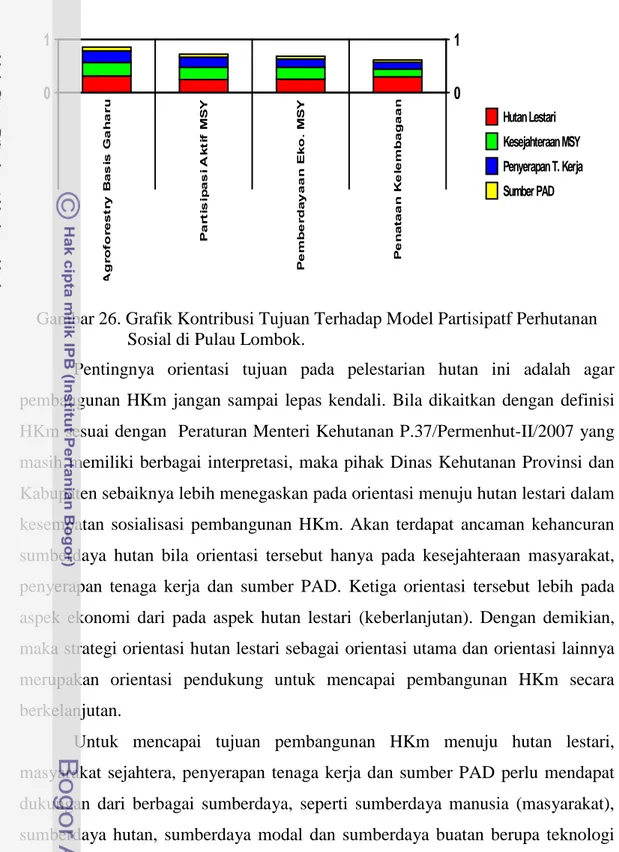

Berdasarkan hasil analisis AHP ditemukan bahwa untuk mencapai tujuan program pembangunan HKm diperlukan dukungan dari faktor-faktor sumberdaya dan pelibatan aktor selain masyarakat itu sebdiri. Hasil analisis bahwa tujuan pembangunan HKm seharusnya berorientasi pada pembangunan hutan lestari (skor=0,349), baru kemudian berorientasi pada kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat (skor=0,295), penyerapan tenaga kerja (skor=0,274) dan orientasi sumber PAD (skor=0,082). Kontribusi tujuan terhadap model partisipatif perhutanan sosial disajikan pada gambar berikut.

0 1 0 1 Hutan Lestari Kesejahteraan MSY Penyerapan T. Kerja Sumber PAD

Gambar 26. Grafik Kontribusi Tujuan Terhadap Model Partisipatf Perhutanan Sosial di Pulau Lombok.

Pentingnya orientasi tujuan pada pelestarian hutan ini adalah agar pembangunan HKm jangan sampai lepas kendali. Bila dikaitkan dengan definisi HKm sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.37/Permenhut-II/2007 yang masih memiliki berbagai interpretasi, maka pihak Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten sebaiknya lebih menegaskan pada orientasi menuju hutan lestari dalam kesempatan sosialisasi pembangunan HKm. Akan terdapat ancaman kehancuran sumberdaya hutan bila orientasi tersebut hanya pada kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan sumber PAD. Ketiga orientasi tersebut lebih pada aspek ekonomi dari pada aspek hutan lestari (keberlanjutan). Dengan demikian, maka strategi orientasi hutan lestari sebagai orientasi utama dan orientasi lainnya merupakan orientasi pendukung untuk mencapai pembangunan HKm secara berkelanjutan.

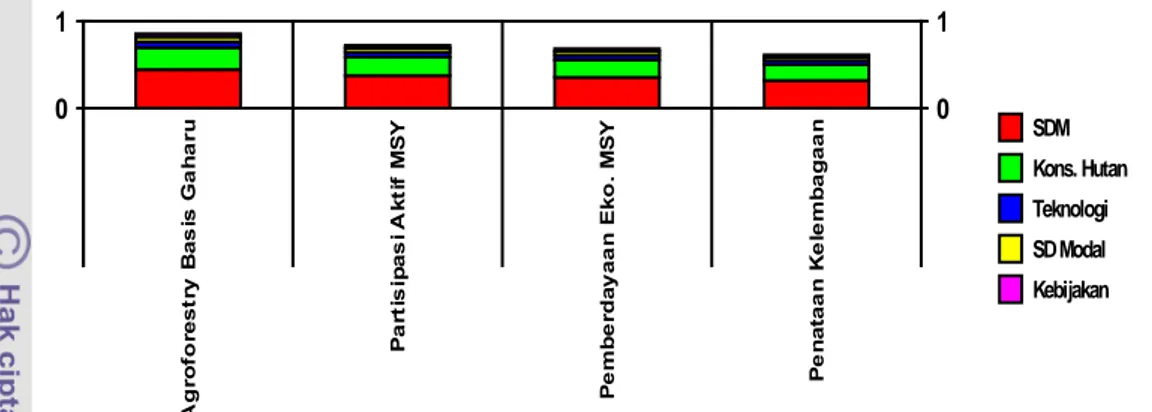

Untuk mencapai tujuan pembangunan HKm menuju hutan lestari, masyarakat sejahtera, penyerapan tenaga kerja dan sumber PAD perlu mendapat dukungan dari berbagai sumberdaya, seperti sumberdaya manusia (masyarakat), sumberdaya hutan, sumberdaya modal dan sumberdaya buatan berupa teknologi serta kebijakan pemerintah. Dari hasil analisis AHP, maka ditemukan bahwa faktor sumberdaya manusia (skor=0,519) menempati posisi utama, kemudian diikuti oleh faktor lainnya seperti sumberdaya hutan (skor=0,295), sumberdaya teknologi (skor=0,078), modal (skor=0,065) dan kebijakan (skor=0,043).

Kontribusi faktor terhadap alternatif model partisipatif perhutanan sosial disajikan pada gambar berikut ini

0 1 0 1 SDM Kons. Hutan Teknologi SD Modal Kebijakan

Gambar 27. Grafik Kontribusi Faktor Terhadap Model Partisipatf Perhutanan Sosial di Pulau Lombok.

Faktor sumberdaya manusia merupakan kelompok masyarakat yang berdomisili pada sekitar hutan yang berpotensi untuk ikut serta dalam pembangunan HKm. Dalam Model Agroforestri Gaharu Terintegrasi, sumberdaya manusia merupakan faktor pendukung dari pembangunan model tersebut dan sumberdaya manusia tersebut lengkap dengan karakteristik yang melekat dalam setiap individu tersebut. Hasil analisis dalam gambar di atas menunjukkan bahwa sumberdaya manusia merupakan faktor terpenting untuk semua alternatif yang ada. Demikian juga kondisinya bila ingin membangun Model Agroforestri Basis Gaharu Terintegrasi sangat diperlukan dukungan dari sumberdaya manusia yaitu masyarakat di sekitar Kawasan HKm.

Faktor konservasi merupakan tingkat kemampuan model dalam

mengkoservasi kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Faktor konservasi hutan merupakan faktor yang menempati urutan kedua setelah faktor sumberdaya manusia. Artinya kesemua alternatif model yang ada tersebut hampir memiliki kemampuan yang sama dalam mengkonservasi kawasan. Namun bila dikaitkan dengan tujuan konservasi kawasan, maka Pada Model Agroforestri Basis Gaharu ternyata memiliki kemampuan dalam memberikan konservasi paling tinggi dalam mengkonservasi bila dibandingkan model lainnya.

Demikian pula halnya dengan faktor sumberdaya buatan seperti teknologi merupakan ketersediaan dukungan teknologi kehutanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk kesemua alternatif model yang ada memiliki

ketersediaan teknologi yang hampir sama, namun Model Agrofororestri Basis Gaharu teknologinya paling tersedia, kemudian diikuti oleh model yang lainnya. Adapun sumber teknologi kehutanan tersebut dapat diperoleh pada Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, BPDAS dan perguruan tinggi setempat. Teknologi usahatani jamur untuk inokulasi dan pengembangan tanaman gaharu telah tersedia di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, sedangkan teknologi pengembangan tanaman hutan dan MPTS disediakan oleh Dinas Kehutanan.

Faktor modal merupakan faktor pendukung yang sangat diperlukan oleh keperluan pembangunan HKm. Sumber modal tersebut dapat berasal dari pengumpulan dana masyarakat dan koperasi yang merupakan kelembagaan wadah dalam pembangunan HKm. Selain itu, sumber modal dapat juga berasal dari Dinas Kehutanan (berupa bibit tanaman) dan dana yang bersumber dari kontribusi PDAM sebagai balas jasa pemanfaatan air yang bersumber dari kawasan hutan.

Kemudian faktor terakhir berupa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan HKm. Faktor kebijakan tersebut merupakan faktor pendukung dalam pembangunan HKm. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan bersifat nasional dan daerah (Peraturan Daerah/Perda). Pembangunan HKm ini harus mendapat dukungan dari kebijakan yang ada. Dalam realitanya kebijakan tentang pembangunan hutan kemasyarakatan di Pulau Lombok cukup tersedia yang berupa keputusan dan peraturan menteri kehutanan serta peraturan daerah.

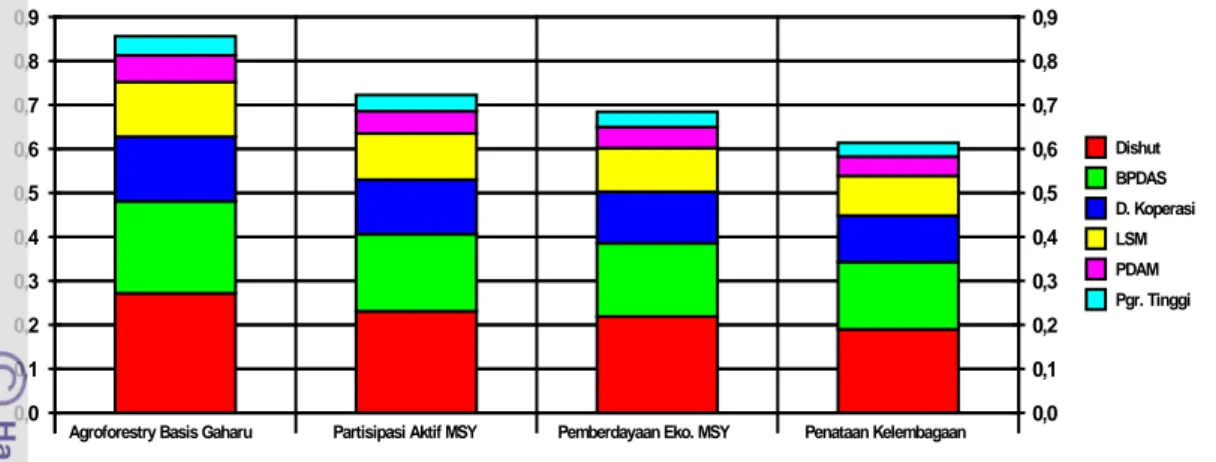

Selain faktor-faktor pendukung tersebut, maka dalam pembangunan HKm sangat diperlukan pelibatan aktor. Terdapat 6 aktor penting yang seharusnya dilibatkan dalam pembangunan HKm. Keenam aktor tersebut memiliki tingkat keterlibatan yang beragam satu dengan lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa hirarki keterlibatan tertinggi dalam pembangunan HKm adalah Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten (skor=0,318), kemudian diikuti oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) (skor=0,423). Selanjutnya adalah Dinas Koperasi (skor=0,172), LSM (skor=0,145), PDAM (skor=0,071) dan Perguruan Tinggi (skor=0,051). Kontribusi Aktor terhadap alternatif model perhutanan sosial disajikan pada gambar berikut ini

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Agroforestry Basis Gaharu Partisipasi Aktif MSY Pemberdayaan Eko. MSY Penataan Kelembagaan

Dishut BPDAS D. Koperasi LSM PDAM Pgr. Tinggi

Gambar 28. Grafik Kontribusi Aktor Terhadap Model Partisipatf Perhutanan Sosial di Pulau Lombok.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa untuk mencapai model yang diharapkan dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan, maka keterlibatan aktor sangat diperlukan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa keterlibatan paling penting diantara semua alternatif model tersebut adalah peran Dinas Kehutanan, kemudian diikuti oleh aktor lainnya seperti BPDAS, Dinas Koperasi, LSM, PDAM dan terakhir adalah Perguruan Tinggi. Demikian juga kondisinya bila dirinci peran aktor dalam masing-masing alternatif model tersebut. Aternatif Model Agroforestri Basis Gaharu memerlukan peran tertinggi dari Dinas Kehutanan, BPDAS, Dinas Koperasi, LSM, PDAM dan perguruan tinggi bila dibandingkan dengan alternatif model lainnya. Dari masing-masing alternatif model yang ada ternyata peran paling rendah dalam keterlibatan pembangunan HKm adalah Perguruan Tinggi. Hal ini terjadi, nampaknya karena dalam model Perguruan Tinggi hanya berperan dalam penyediaan teknologi, bantuan teknis dan pembinaan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

Peran masing-masing aktor dalam pembangunan HKm di Pulau Lombok menunjukkan kekomplekan, artinya peran satu aktor dengan aktor lainnya dapat saling tumpang tindih. Terjadinya hal yang demikian dikarenakan bahwa keterlibatan aktor-aktor tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Adapun peran masing-masing aktor tersebut dalam pembanguan HKm di Pulau Lombok disajikan dalam tabel berikut ini.

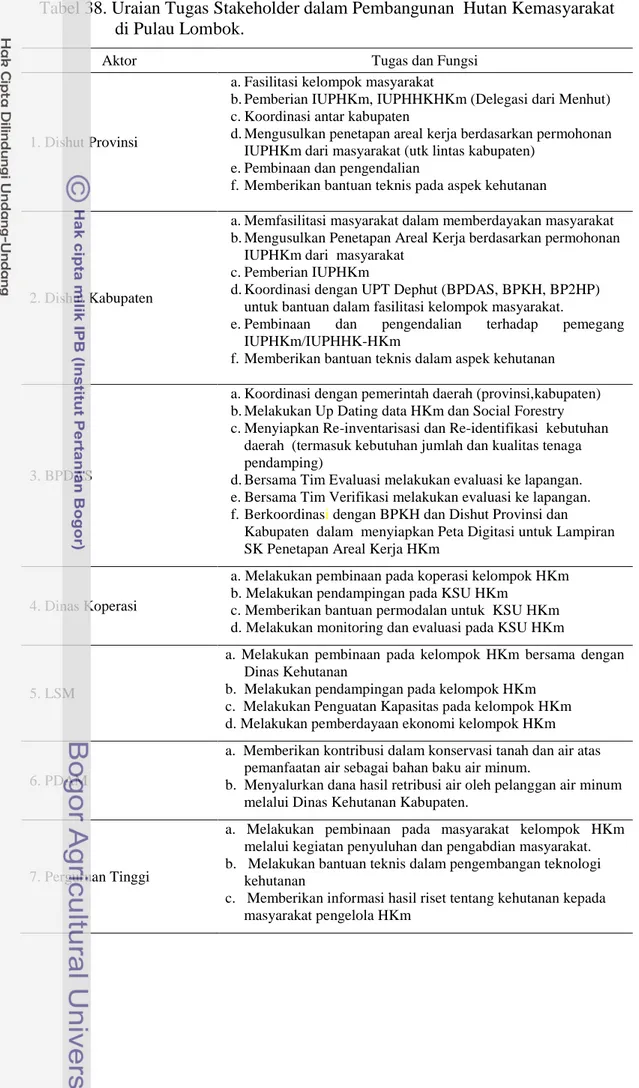

Tabel 38. Uraian Tugas Stakeholder dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakat di Pulau Lombok.

Aktor Tugas dan Fungsi

1. Dishut Provinsi

a. Fasilitasi kelompok masyarakat

b. Pemberian IUPHKm, IUPHHKHKm (Delegasi dari Menhut) c. Koordinasi antar kabupaten

d. Mengusulkan penetapan areal kerja berdasarkan permohonan IUPHKm dari masyarakat (utk lintas kabupaten)

e. Pembinaan dan pengendalian

f. Memberikan bantuan teknis pada aspek kehutanan

2. Dishut Kabupaten

a. Memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan masyarakat b. Mengusulkan Penetapan Areal Kerja berdasarkan permohonan

IUPHKm dari masyarakat c. Pemberian IUPHKm

d. Koordinasi dengan UPT Dephut (BPDAS, BPKH, BP2HP) untuk bantuan dalam fasilitasi kelompok masyarakat.

e. Pembinaan dan pengendalian terhadap pemegang IUPHKm/IUPHHK-HKm

f. Memberikan bantuan teknis dalam aspek kehutanan

3. BPDAS

a. Koordinasi dengan pemerintah daerah (provinsi,kabupaten) b. Melakukan Up Dating data HKm dan Social Forestry c. Menyiapkan Re-inventarisasi dan Re-identifikasi kebutuhan

daerah (termasuk kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga pendamping)

d. Bersama Tim Evaluasi melakukan evaluasi ke lapangan. e. Bersama Tim Verifikasi melakukan evaluasi ke lapangan. f. Berkoordinasi dengan BPKH dan Dishut Provinsi dan

Kabupaten dalam menyiapkan Peta Digitasi untuk Lampiran SK Penetapan Areal Kerja HKm

4. Dinas Koperasi

a. Melakukan pembinaan pada koperasi kelompok HKm b. Melakukan pendampingan pada KSU HKm

c. Memberikan bantuan permodalan untuk KSU HKm d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada KSU HKm

5. LSM

a. Melakukan pembinaan pada kelompok HKm bersama dengan Dinas Kehutanan

b. Melakukan pendampingan pada kelompok HKm c. Melakukan Penguatan Kapasitas pada kelompok HKm d. Melakukan pemberdayaan ekonomi kelompok HKm

6. PDAM

a. Memberikan kontribusi dalam konservasi tanah dan air atas pemanfaatan air sebagai bahan baku air minum.

b. Menyalurkan dana hasil retribusi air oleh pelanggan air minum melalui Dinas Kehutanan Kabupaten.

7. Perguruan Tinggi

a. Melakukan pembinaan pada masyarakat kelompok HKm melalui kegiatan penyuluhan dan pengabdian masyarakat. b. Melakukan bantuan teknis dalam pengembangan teknologi

kehutanan

c. Memberikan informasi hasil riset tentang kehutanan kepada masyarakat pengelola HKm

Dengan peran yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam pembangunan HKm dapat dihasilkan output yang memberikan dukungan dalam pengembangan model pembangunan HKm. Model tersebut merupakan outcome dari hasil sinergi para aktor yang terlibat didalammnya dan dukungan dari faktor sumberdaya yang ada.

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan HKm mengarah pada hutan lestari dapat dilakukan melalui beberapa alternatif sebagai sebuah model. Aternatif utama adalah melalui pengembangan Agroforestry Gaharu (skor=0,856), kemudian alternatif kedua adalah Partisipasi Aktif Masyarakat (skor=0,723), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (skor=0,684) dan Penataan Kelembagaan (skor=0,614). Hirarki dari alternatif model partisipatif perhutanan sosial berkelanjutan disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 29. Grafik Kontribusi Alternatif Terhadap Model Partisipatf Perhutanan Sosial di Pulau Lombok

Dari keempat alternatif yang ada, maka untuk mencapai perhutanan sosial partisipatif dan berkelanjutan sangat diperlukan pengembangan Agroforestri Gaharu dalam kawasan HKm yang didukung oleh partisipasi masyarakat secara aktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan dan penataan kelembagaan yang sudah ada.

Agroforestri Basis Gaharu memberikan dua manfaat adalah manfaat konservasi dan manfaat ekonomi. Manfaat konservasi adalah sebagai dampak dari penanaman gaharu dan tanaman pelindung. Tanaman Gaharu dalam usahatani membutuhkan tanaman pelindung dari tanaman kayu-kayuan. Tanaman pelindung

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

ini umumnya ditanam terlebih dahulu atau dapat bersamaan, namun tanaman pelindung tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. Umumnya yang digunakan sebagai tanaman pelindung dan memiliki pertumbuhan relatif cepat adalah Tanaman Sengon. Tanaman Sengon ini dapat dijadikan sebagai tanaman konservasi dan tanaman yang dapat diambil kayunya sebagai kayu bakar dan kebutuhan rumahtangga dan industri.

Manfaat ekonomi dari Gaharu adalah dalam jangka waktu 10 tahun sampai dengan 15 tahun dapat menghasilkan gubal yang merupakan komoditas bernilai tinggi dalam pasar regional ataupun internasional. Gubal merupakan bongkahan kayu yang harum karena tanaman gaharu bila terinfeksi oleh jamur Fusarium dan akhirnya mengeluarkan sejenis resin dengan aroma yang spesifik. Harga gubal tersebut cukup bervariasi, namun harga terndah adalah mencapai Rp.2.000.000,- per kilogram.

Dari hasil diskusi dan survei menemukan bahwa tanaman kayu harapan masyarakat adalah jenis Gaharu yang dapat dipanen minimal dalam jangka waktu 10 tahun. Tanaman Gaharu ini memiliki ekonomi tinggi karena menghasilkan gubal dengan harga cukup tinggi dipasaran regional maupun internasional. Pada prinsipnya tanaman Gaharu ini membutuhkan tanaman pelindung dari tanaman kayu-kayuan, sehingga bila tanaman Gaharu ini disisipkan diantara tanaman kayu, maka akan tetap mempertahankan keberadaan tanaman kayu yang ada demi kepentingan konservasi dan pada sisi lain memberikan tambahan pendapatan jangka panjang pada pengelola HKm.

Untuk melihat estimasi pendapatan pengelola HKm bila mengembangkan gaharu pada kawasan HKm, maka diskenariokan analisis usahatani gaharu dengan tanpa memasukkan nilai waktu. Skenario usahatani gaharu pada setiap hektar lahan HKm disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 39. Skenario Analisis Usahatani Tanaman Gaharu per hektar Areal HKm pada Hutan Lindung di Pulau Lombok

No Uraian Skenario Nilai (Rp)

1 Pertanaman

a. Jarak tanam 2.5 m x 5 m

b. Jumlah Bibit yang

diperlukan 1.000 pohon 3.500.000

c. Daya tumbuh 80%

d. Jumlah

pohon hidup/hektar 800 pohon 2.800.000

2. Biaya Usahatani a. Sarana produksi 18.020.000 b. Tenaga Kerja 6.090.000 3 Harga 1 kg gubal 2.000.000 4 Produksi 160 kg gubal 320.000.000 5 Pendapatan Usahatani 292.390.000

Sumber. Analisis Data Sekunder Siddik 2010

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa umur investasi pada usahatani gaharu diasumsikan dalam waktu 10 tahun (gubal dapat dihasilkan melalui penyuntikan jamur pada tanaman setelah berumur 5 tahun). Kemudian dengan jarak tanam 2,5 x 2,5 m diperlukan bibit sejumlah 1.000 pohon dan dengan asumsi daya tumbuh sekitar 80 %, maka jumlah tanaman gaharu yang tumbuh sampai dengan produksi adalah 800 pohon. Harga bibit per pohon adalah Rp 3.500,- sehingga biaya bibit adalah Rp 3.500.000,-.

Biaya usahatani lainnya adalah berupa biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja. Biaya sarana produksi berupa biaya pupuk kandang, pestisida, alkohol 70 %, kapas, lilin dan inokulan adalah dengan nilai Rp 18.020.000,-. Sementara itu, biaya tenaga kerja berupa biaya penyuntikan gaharu dan pemeliharaan dengan nilai sebesar Rp 5.090.000,-

Dengan asumsi bahwa produksi gubal dari 800 pohon adalah sebesar 160 kg dan skenario harga terendah adalah Rp 2.000.000,- per kilogram gubal, maka diperoleh penerimaan sebesar Rp 320.000.000,-. Dengan analisis biaya dan pendapatan usahatani dan tanpa melihat nilai waktu dari uang diperoleh pendapatan dari usahatani gaharu sebesar Rp 292.390.000,-

Kemudian alternatif kedua adalah pelibatan secara aktif masyarakat dalam program pembangunan Hutan Kemasyarakatan. Maksud dari alternatif ini bahwa program pembangunan HKm seharusnya melibatkan masyarakat aktif mulai program perencanaan, implementasi dan monitoring/evaluasi. Pola perwakilan

yang dilakukan selama ini kurang efektif dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, maka strategi yang diambil dalam pelibatan tersebut adalah membangun aktivitas kelompok di level masyarakat. Masyarakat pengelolah HKm didampingi dalam menyusun rencana kerja kelompok dan masyarakat pengelola HKm aktif didalamnya. Hasil dari Rencana Kerja Kelompok ini yang diangkat dan disampaikan pada saat kegiatan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Dengan demikian, meskipun masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam program pembangunan HKm akan tetapi masyarakat telah aktif dalam menyusun program yang diharapkan sehingga dapat memotivasi mereka untuk menunjang pembangunan HKm yang berkelanjutan. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan positif dengan kondisi ekologi kawasan, meskipun hubungan tersebut lemah yaitu hanya 0,15 namun hal terebut dapat dijadikan dasar dari pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam program pembangunan HKm.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan alternatif ke tiga dalam prioritas pencapaian tujuan yaitu model partisipatif perhutanan sosial berkelanjutan. Jenis pemberdayaan ekonomi dari hasil penelitian dominan pada bidang peternakan sapi dan industri pengolahan hasil dari tanaman MPTS dan tanaman pangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat mendukung perekonomian keluarga atau rumahtangga, sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat ketergantungan terhadap hutan terutama yang berakibat pada pengerusakan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut dapat memiliki dampak terhadap pengurangan tekanan ketergantungan ekonomi masyarakat pada kawasan hutan. Keadaan ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Sukardi et al. (2008) pada masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani bahwa pemberdayaan ekonomi dapat menambah pendapatan rumahtangga dan pengurangan konsumsi kayu bakar dari pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar. Sukardi et al. (2009) mengungkapkan lebih jauh bahwa dalam rentang waktu 4-5 bulan usaha penggemukan sapi dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp.400.000,- per bulan. Usaha pemeliharaan sapi juga memberikan hasil

berupa bio gas yang dapat mengkompensasi penggunaan kayu bakar pada rumahtangga. Temuan berikutnya adalah dengan pemeliharaan sapi ternyata dapat menekan perambahan dan penebangan liar yang terjadi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Prioritas pemberdayaan ekonomi lainnya adalah pengembangan agroindusri buah-buahan dengan skala rumahtangga. Pentingnya kegiatan agroindustri buah-buahan ini adalah untuk mengatasi persoalan kelebihan produksi pada saat musim panen. Untuk dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga pengelola HKm dan sekaligus peningkatan kesejahteraanya perlu dilakukan pengolahan hasil pertanian. Selain untuk mengatasi kelebihan produksi pada saat panen, agroindustri juga memberikan nilai tambah terhadap produk sehingga memberikan tambahan pendapatan dalam rumahtangga. Keadaan ini ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian Anwar et al. (2007) di Kabupaten Lombok Barat menemukan bahwa nilai tambah dari pengolahan mete menjadi kacang mete adalah sebesar 30 % dari harga bahan bakunya. Temuan Watoni (2007) bahwa pendapatan dari agroindustri ubi kayu di Pulau Lombok mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumahtangga per tahun sebesar 71,57%. Kemudian Ayu dan Sri (2006) menemukan bahwa agroindustri berbasis buah nangka di Pulau Lombok memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumahtangga setiap bulannya yaitu berkisar antara Rp. 2.059.926,- sampai dengan Rp. 9.127.392,-.

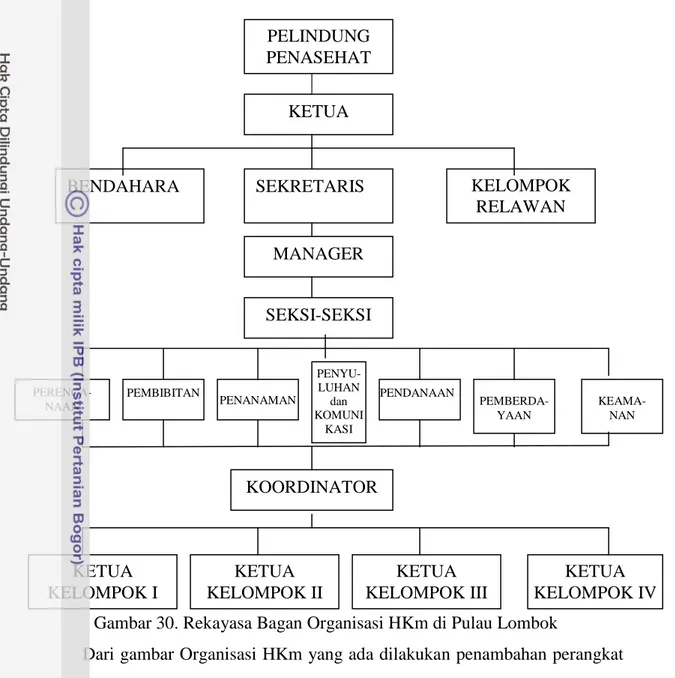

Penataan kelembagaan HKm merupakan alternatif ke empat untuk mencapai tujuan pembangunan HKm yang berkelanjutan. Kelembagaan HKm ini sesungguhnya sudah baik, namun masih memiliki kelemahan dan oleh karena itu maka perlu dilakukan pembenahan. Adanya kelemahan dari organisasi dan aturan main (awik-awik) yang terbangun merupakan faktor yang dianggap memberikan dampak pada ketidakberlanjutan program HKm selama ini. Indikator kelemahan kelembagaan HKm ini adalah masih terjadinya ganti rugi dibawah tangan, pelanggaran awik-awik dan kurang lancarnya pergerakan informasi sebagai aibat dari rendahnya insentif dari pengurus organisasi. Adapun modifikasi dari kelembagaan HKm disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 30. Rekayasa Bagan Organisasi HKm di Pulau Lombok

Dari gambar Organisasi HKm yang ada dilakukan penambahan perangkat organisasi untuk dapat mencapai efektifitas organisasi. Perangkat organisasi yang mengalami perubahan adalah penggantian nama dan penambahan perangkat organisasi. Perangkat organisasi yang mengalami penggantian nama adalah Seksi Ekonomi berubah menjadi Seksi Pendanaan. Sedangkan yang mengalami penambahan adalah Seksi Perencanaan, Seksi Pembibitan dan Seksi Penyuluhan dan Komunikasi. Nama seksi-seksi tersebut disusun sesuai dengan peranan dan fungsi yang dibebankan padanya.

Sementara itu, untuk awik-awik yang ada isinya cukup baik, namun dibangun keberanian dalam penegakan aturan tersebut. Untuk dapat lebih memperlancar informasi perlu pada setiap lokasi HKm (desa) dibangun Forum HKm. Forum ini juga dapat difungsikan sebagai kelembagaan untuk penegakan

PELINDUNG PENASEHAT

KETUA

BENDAHARA SEKRETARIS KELOMPOK

RELAWAN MANAGER SEKSI-SEKSI PENYU-LUHAN dan KOMUNI KASI PENANAMAN KEAMA-NAN PEMBERDA-YAAN PENDANAAN KOORDINATOR KETUA KELOMPOK I KETUA KELOMPOK II KETUA KELOMPOK III KETUA KELOMPOK IV PEMBIBITAN PERENCA-NAAN

dalam implementasi awik-awik. Institusi Loqak (Pemangku Awik-awik) diberdayakan sebagai institusi yang berfungsi dalam penegakan awik-awik. Hal ini diharapkan karena Institusi Loqak yang ada pada Forum HKm diangkat dari pengetahuan lokal setempat. Orang-orang yang dituakan dapat dimanfaatkan sebagai pengambil keputusan dalam penagakan awik-awik.

8.3. Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial Partisipatif Berkelanjutan

Dalam konteks penyusunan strategi untuk dapat digunakan sebagai dasar implementasi dari Model Agroforestri Gaharu Terintegrasi digunakan metode ISM (Interpretative Structural Modelling). Metode ISM ini digunakan untuk menganalisis hubungan dan ketergantungan antar elemen yang membangun struktur. Hasil penelitian dan diskusi dengan pakar, maka terdapat empat elemen yang perlu mendapat perhatian untuk dikaji adalah (1) tujuan program, (2) kebutuhan program, (3) kendala program dan (4) aktor yang perlu dilibatkan dalam program.

Keempat elemen tersebut merupakan elemen terpilih dari bagian sembilan elemen yang telah ditetapkan oleh Saxena dalam Marimin (2005) yaitu (1) sektor masyarakat yang terpengaruh, (2) kebutuhan dari program, (3) kendala utama program, (4) perubahan yang memungkinkan, (5) tujuan dari program, (6) tolak ukur untuk menilai setiap tujuan, (7) aktivitas yang digunakan untuk perencanaan tindakan, (8) ukuran aktivitas guna evaluasi hasil dan (9) lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Mengacu dari hasil penelitian, Saxena dan Pendapat Pakar, maka dalam penelitian ini ditetapkan empat elemen penting sebagai suatu strategi implementasi dari Model Agroforestri Gaharu Terintegasi yaitu elemen tujuan program, kebutuhan perogram, kendala utama program dan aktor yang perlu dilibatkan dalam program. Masing-masing elemen yang dimasukkan dalam model dikaji secara detail pada pembahasan berikut ini.

8.3.1. Elemen Tujuan Pengelolaan Berkelanjutan Model Partisipatif Perhutanan Sosial

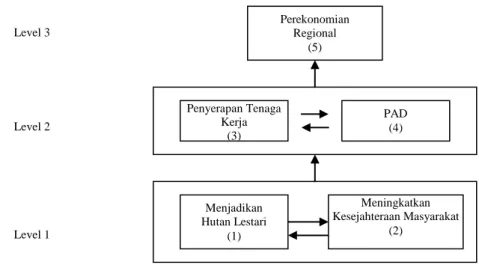

Hasil identifikasi dari penlitian dan diskusi pakar terhadap elemen tujuan, maka ditemukan 5 sub elemen tujuan yaitu (1) menjadikan hutan lestari, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (3) penyerapan tenaga kerja, (4) peningkatan PAD dan (5) meningkatkan perekonomian nasional.

Hasil analisis menggunakan ISM seperti yang ditunjukkan pada Gambar 31 dan Gambar 32 adalah (1) menjadikan hutan lestari dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan elemen kunci karena berada pada elemen paling dasar (level 3) pada Gambar 31 dan sebagai elemen independent pada Gambar 32. makna dari hasil analisis ISM tersebut adalah apabila hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat meningkat melalui Model Agroforestri Gaharu Terintegrasi, maka dapat mendorong sub elemen tujuan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD. Apabila ketiga tujuan tersebut dapat tercapai, maka akan tercapai sub elemen tujuan meningkatnya perekonomian regional.

Sub elemen tujuan menjadikan hutan lestari memiliki driver power tertinggi diantara sub elemen lainnya, sehingga digolongkan sebagai elemen kunci dari program. Demikian pula dengan elemen meningkatkan kesejahteraan masyarakat masuk dalam sub elemen kunci, namun pada prioritas kedua.

Kemudian berbeda dengan sub elemen penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD yang masuk dalam diagram lingkage. Artinya sub elemen tersebut memiliki driver power tinggi tetapi sangat tergantung pada elemen lainnya seperti sub elemen kunci, sehingga sub elemen tersebut kurang perlu untuk diprioritaskan dalam mencapai tujuan program karena secara tidak langsung sub elemen tersebut bergerak bila dilakukan perlakuan terhadap sub elemen kunci.

Berbeda sekali dengan sub elemen tujuan peningkatan perekonomian regional yang memiliki karakteristik ketergantungan tinggi dan deriver power rendah. Sub elemen ini masuk dalam sub elemen dependent (tergantung). Sub elemen ini tidak bisa diperlakukan karena merupakan hasil dari perlakukan pada kedua sub elemen kunci dalam program. Keberadaan dan karakteristik dari sub elemen tujuan tersebut dapat dilihat dalam Gambar 31.

Gambar 31. Struktur Hirarki Sub Elemen Tujuan Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan di Pulau Lombok

1, 2 3, 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6

Gambar 32. Matrik Driver Power dan Dependence Sub Elemen Tujuan Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan

di Pulau Lombok.

Implikasi dari hasil analisis ISM tersebut adalah untuk mencapai tujuan dari pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan berkelanjutan melalui Model Agroforestri Gaharu Terintegrasi, maka yang perlu digerakkan untuk dicapai awalnya adalah menjadikan hutan lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan. Tujuan lainnya akan secara langsung tercapai bila kedua elemen kunci tersebut diperlakukan atau dijadikan dasar untuk menjalankan program.

Pelakuan apapun yang dilakukan pada sub elemen lainnya tidak akan bisa mencapai tujuan program, karena sub elemen-elemen lainnya tersebut memiliki saling ketergantungan pada satu dengan lainnya khususnya pada kedua elemen kunci tersebut. Sub elemen selain elemen kunci merupakan sub elemen pengikut atau dapat juga dikatakan output dari sub elemen kunci yang ada. Dengan

Penyerapan Tenaga Kerja (3) PAD (4) Perekonomian Regional (5) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (2) Menjadikan Hutan Lestari (1) Level 1 Level 2 Level 3 D ri ver P o w er Lingkage Independent Autonomoust Dependent Dependence

demikian, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan program adalah memperlakukan kawasan melalui penanaman gaharu yang diintegrasikan dengan jenis tanaman pelindung dan pendukung lainnya.

8.3.2. Elemen Kebutuhan Pengelolaan Berkelanjutan Model Partisipatif Perhutanan Sosial

Untuk dapat mencapai tujuan dari Model Agroforestri Terintegrasi pada kawasan HKm di Pulau Lombok, sangat diperlukan beberapa daktor pendukung seperti kebutuhan dari model sehingga bisa optimal dalam implementasinya. Kebutuhan tersebut dalam analisis ISM masuk dalam kelompok elemen kebutuhan dengan sub elemen. Hasil penelitian dan diskusi dengan pakar mampu mengidentifikasi 12 sub elemen kebutuhan yaitu (1) dukungan kebijakan, (2) penerimaan masyarakat, (3) penyuluhan dan pembinaan, (4) pelatihan kelompok, (5) kelembagaan komunikasi, (6) pendampingan dan penguatan kapasitas, (7) informasi teknologi gaharu, (8) kebun bibit, (9) modal usaha, (10) kelembagaan keuangan, (11) lembaga pemasaran dan (12) keamanan usaha. Struktur sub elemen kebutuhan tersebut disajikan dalam Gambar 33 dan Gambar 34 berikut.

Gambar 33. Struktur Hirarki Sub Elemen Kebutuhan Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan di Pulau Lombok

Pendamping dan Penguatan Kapasitas (6) Kebun Bibit (8) Lembaga Pemasaran (11) Level 4 Pelatihan Kelompok (4) Keamanan Usaha (12) Modal Usaha (9) Kelembagaan Keuangan (10) Level 3 Dukungan Kebijakan (1) Penerimaan Masyarakat (2) Info Teknologi Gaharu (7) Penyuluhan dan Pembinaan (3) Kelembagaan Komunikasi (5) Level 2 Level 1

1, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gambar 34. Matrik Driver Power dan Dependence Sub Elemen Kebutuhan Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan di Pulau Lombok

Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa Sub elemen kebutuhan yang paling penting karena memiliki dirver power paling tinggi adalah (1) dukungan kebijakan, (2) penerimaan masyarakat dan (7) informasi teknologi gaharu. Ketiga kelompok sub elemen tersebut tergolong dalam sub elemen kunci dengan ciri memiliki daya gerak tinggi dan ketergantungan rendah.

Kemudian sub elemen kebutuhan pada struktur berikutnya adalah (3) penyuluhan dan pembinaan dan (5) kelembagaan komunikasi. Kedua sub elemen ini masuk dalam struktur level 2 dan kemudian tergolong sebagai elemen kebutuhan yang bersifat outonomoust. Makna dari karakteristik tersebut adalah kedua sub elemen kebutuhan tersebut mendapat prioritas kedua untuk diperhatikan, namun perlu digrakkan oleh kekuatan yang bersumber dari sub elemen kunci (pada level 1).

Keadaan yang sama dihadapi oleh sub elemen kebutuhan yang terstruktur dan masuk dalam level 3 seperti (4) pelatihan kelompok, (9) modal usaha, (10) kelembagaan keuangan dan (12) keamanan usaha. Keempat sub elemen kebutuhan tersebut memiliki daya gerak rendah dan bersifat outonomust. Artinya keempat sub elemen tersebut akan bergerak apabila terdapat dorongan dari sub elemen kunci (level 1) dan sub elemen kebutuhan yang terdapat pada level 2

Kondisinya berbeda dengan kelompok tiga sub elemen kebutuhan yang terdapat pada level 4. Sub elemen tersebut memiliki karakteristik daya gerak rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi, sehingga masuk dalam katagori elemen tergantung (dependent). Ketiga sub elemen kebutuhan tersebut adalah (6)

Independent Lingkage Autonomoust Dependent D ri ver P o w er Dependence

pendampingan dan penguatan kapasitas, (8) kebun bibit dan (11) kelembagaan pemasaran.

Implikasi dari hasil analisis tersebut bahwa dalam pengembangan Model Agroforestri Basis Gaharu Teritegrasi, sangat dibutuhkan melalui pemenuhan kebutuhan dukungan kebijakan pemerintah tentang perhutanan sosial. Kebijakan tersebut akan mempengaruhi penerimaan masyarakat dalam pengembangan model tersebut. Meskipun dukungan kebijakan pemerintah tentang perhutanan sosial telah terbangun, baik pada level nasional maupun pada level daerah. Namun dari hasil diskusi menemukan masih adanya peluang ancaman ketidakpastian hak dan pola pengelolaan masyarakat dalam kawasan. Kebijakan yang dianggap mengancam hak pengelolaan masyarakat tersebut adalah terbitnya kebijakan pemerintah mengenai Taman Hutan Raya Nuraksa.

Kawasan yang akan dikelola dalam Taman Hutan Raya tersebut adalah kawasan hutan lindung yang saat ini sedang dikelola oleh masyarakat pada status sebagai kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Adanya kesamaan lokasi pengelolaan antara TAHURA dan HKm akan menimbulkan konflik kepentingan, sehingga masyarakat terancam dikeluarkan dari kawasan HKm yang saat ini sedang dikelola.

Konflik kepentingan lainnya adalah kepentingan antar aktor yaitu antara Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten. Dalam pengelolaan HKm sekarang ini, tingkat wewenang kekuasaannya terletak pada Dinas Kabupaten. Sementara itu, kewenangan pengelolaan TAHURA terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi. Hal ini terjadi karena kawasan TAHURA melintasi wilayah adminsitrasi mencakup lebih dari satu kabupaten. Konflik kepentingan antar dinas tersebut muncul sebagai isu utama dalam pengelolaan kawasan hutan lindung di Pulau Lombok.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan perhutanan sosial yang berkelanjutan sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat melindungi hak pengelolaan masyarakat dan sekaligus melindungi kawasan hutan dari kehancuran. Kebijakan pemerintah tersebut harus konsisten, baik pada level nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk menghindari konflik, selain kebijakan bersifat konsisten, maka harus mendapat respon positif dari masyarakat.

8.3.3. Elemen Kendala Utama Pengelolaan Berkelanjutan Model Partisipatif Perhutanan Sosial

Dari hasil penelitian dan indentifikasi elemen kendala utama dalam mencapai pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan melalui Agroforestri Gaharu Terintegrasi, maka ditemukan 6 sub elemen yang masuk dalam model yaitu (1) modal usaha, (2) ketersediaan teknologi, (3) kualitas sumberdaya manusia, (4) penerimaan masyarakat, (5) pemasaran dan (6) kelembagaan.

Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa keenam sub elemen kendala utama tersebut terkelompok menjadi 4 level sub elemen dan modal usaha menjadi elemen kunci didampingi oleh teknologi. Kedua sub elemen kunci tersebut berada pada kuadran IV yang merupakan variabel bebas (independent). Sementara itu, sub elemen lainnya seperti sub elemen kendala kualitas suberdaya manusia berada pada kuadran II termasuk dalam variabel terikat (dependent) dan sub elemen kendala pemasaran dan kelembagaan berada pada kuadran III termasuk dalam variabel outonomoust.

Makna dari kedudukan masing-masing sub elemen tersebut adalah untuk mencapai tujuan dari pembangunan perhutanan sosial melalui Agroforestri Gaharu terintegrasi, seharusnya dilakukan dengan mengatasi kendala utama ketersediaan modal usaha dan penyediaan teknologi. Langkah ini adalah untuk mendorong pengetahuan dari masyarakat pengelola HKm dan penerimaan masyarakat terhadap model tersebut. Apabila keempat sub elemen tersebut telah dilaksanakan sebagai strategi, maka secara otomatis masalah pemasaran dan kendala kelembagaan akan dapat teratasi pula (dapat dilihat pada Gambar 35 dan Gambar 36).

Gambar 35. Struktur Hirarki Sub Elemen Kendala Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan di Pulau Lombok

Modal Usaha (1) Penerimaan Masyarakat (4) Pemasaran (5) Kelembagaan (6) Teknologi (2) Kualitas SDM (3) Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

1 2 3 4 5, 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

Gambar 36. Matrik Driver Power dan Dependence Sub Elemen Kendala Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan

Berkelanjutan di Pulau Lombok.

Kendala permodalan usaha dapat diatasi melalui kemitraan Koperasi HKm dengan lembaga ekonomi yang ada. Koperasi HKm dapat berfungsi memberikan pinjaman kepada anggotanya (pengelola HKm) dan atau membangun kemitraan dengan pihak lain. Sementara itu, kendala teknologi dapat teratasi melalui membangun mitra dengan perguruan tinggi khususnya Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Hal ini dapat diatasi melalui penyuluhan dan pelatihan pada petani anggota HKm, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dari petani pengelola dalam berusaha gaharu pada areal HKm yang dikelola. Langkah-langkah tersebut akan mampu mengatasi penerimaan masyarakat terhadap usaha gaharu dan sekaligus mengatasi persoalan kelembagaan yang ada.

Dengan terbangunnya kemitraan Koperasi HKm, maka dapat mendorong kelembagaan pemasaran Gaharu di Pulau Lombok. Kelembagaan pemasaran gaharu adalah Koperasi HKm itu sendiri yang diperankan oleh devisi pemasaran yang ada. Devisi inilah yang bertugas dan bertanggungjawab dalam Koperasi HKm tersebut untuk membangun mitra dengan pengusaha/pihak pembeli yang ada di Pulau Lombok dan Indonesia.

8.3.4. Elemen Aktor yang Dilibatkan Pengelolaan Berkelanjutan Model Partisipatif Perhutanan Sosial

Mengingat bahwa model ini adalah model yang terintegrasi, maka aktor yang rencananya akan dilibatkan dalam mendukung Model Agroforstri Basis Gaharu Terintegrasi cukup banyak. Dari hasil penelitian dan diskusi dengan pakar

D ri ver P o w er Dependence Independent Autonomoust Lingkage Dependent

teridentifikasi 13 aktor yang akan dilibatkan selain dari masyarakat pengelola itu sendiri.

Untuk keperluan analisis ISM, kesemua aktor tersebut dikelompokkan dalam 13 sub elemen kunci yaitu (1) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, (2) Dinas Kehutanan Provinsi, (3) Dinas Kehutanan, (4) Dinas Koperasi, (5) Dinas Pertanian dan Peternakan, (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (7) Badan Pemberdayaan Masyarakat, (8) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), (9) Pemerintah Daerah, (10) Pemerintah Provinsi, (11) Lembaga Legislatif Daerah(DPRD), (12) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan (13) Perguruan Tinggi.

Hasil analisis ISM memperlihatkan bahwa terdapat empat level atau kelompok sub elemen aktor yang terlibat. Pada level 1 terdapat 1 elemen aktor. Kemudian pada level 2 terdapat 1 elemen aktor, selanjutnya pada level 3 dan level 4 masing-masing hanya 5 dan 6 elemen aktor.

Dari 13 sub elemen aktor tersebut diperoleh sub elemen Dinas Kehutanan Daerah dan BPDAS masuk sebagai sub elemen kunci. Sementara itu, sub elemen LSM, Perguruan Tinggi, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat masuk dalam sub elemen terikat. Kemudian empat sub elemen aktor lainnya masuk dalam kelompok sub elemen yang besifat lingkages, artinya sub elemen tersebut memiliki driver power dan ketergantungan yang tinggi pada sub elemen lainnya. Posisi sub elemen aktor tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 37. Struktur Hirarki Sub Elemen Aktor Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan di Pulau Lombok

Dinas Koperasi (4) Badan Pemberd. Masy.(7) Dinas Pertanak (5) Dinas Perindag (6) LSM (12) Perguruan Tinggi (13) Dishut Provinsi (2) Pemerintah Provinsi (10) PDAM (8) Pemerintah Daerah (9) Lembaga Legislatif (11) BPDAS (1) Dishut Kabupaten (3) Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

1 2, 8, 9, 10, 11 3 4, 5, 6, 7 12, 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gambar 38. Matrik Driver Power dan Dependence Sub Elemen Aktor Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan

di Pulau Lombok.

Dari kedua gambar tersebut terlihat bahwa Dishut Kabupaten dan BPDAS merupakan sub elemen kunci. Oleh karena itu, maka untuk dapat mencapai tujuan program implementasi Model Agroforstri Basis Gaharu Terintegrasi akan sangat tergantung pada kedua aktor tersebut. Peran yang dimainkan oleh kedua aktor ini adalah berkoordinasi dengan aktor Dinas Kehutanan Provinsi, PDAM, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Lembaga Legislatif (DPRD) untuk menjalankan tujuan program tersebut.

Pentingnya Dishut Kabupaten dan BPDAS berkoordinasi dengan kelima aktor tersebut, mangingat bahwa kelima aktor tersebut memiliki dreiver power yang tinggi dan ketergantungan yang tinggi. Artinya, kelima aktor tersebut sangat tergantung pada semangat Dinas Kabupaten dan BPDAS untuk memotori program perhutanan sosial. Secara hirarki pemerintahan, maka kedua aktor tersebut merupakan aktor/lembaga yang memiliki wewenang lebih tinggi dari lembaga lainnya dalam urusan perhutanan sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Setelah terbangun koordinasi antar kelembagaan yang berada pada level 1, 2 dan 3, maka secara otomatis kelembagaan yang berada pada level 4 bergerak mendukung program tersebut. Kelembagaan dalam level 4 tersebut adalah LSM, Perguruan Tinggi, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Peran keempat kelembagaan aktor terebut adalah memberikan pelatihan dan penyuluhan, pendampingan dan melakukan penguatan kapasitas serta pemberdayaan masyarakat pengelola HKm.

Dependence D ri ver P o w er Autonomoust Independent Lingkage Dependent

9.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Kebijakan tentang pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) mengalami perkembangan yang mengarah pada keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dan hak masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan. Namun peningkatan lama pengelolaan dari 5 tahun sampai 35 tahun belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan HKm khususnya pada keterlibatan/kehadiran masyarakat dan konservasi kawasan.

2. Peningkatan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya alam membawa implikasi bahwa implementasi pembangunan HKm di Pulau Lombok didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat dan mengesampingkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. 3. Kepastian hak pengelolaan kawasan HKm mengalami gangguan sebagai

akibat dari konflik kebijakan tentang penetapan Taman Hutan Raya dan penetapan Pencadangan Areal HKm pada kawasan Hutan Lindung Sesaot. 4. Pembangunan HKm di Pulau Lombok cukup partisipatif dalam proses dan

kewenangan dalam pengambilan keputusan, meskipun tingkat keterlibatan atau bentuk partisipasi dalam program pembangunan HKm masih rendah. 5. Faktor sosial ekonomi mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi

masyarakat dalam pembangunan HKm. Namun pengaruh faktor kelembagaan seperti tipe kepemimpinan hanya mempengaruhi bentuk partisipasi dan tidak mempengaruhi kewenangan dalam pengambilan keputusan.

6. Tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan positif dan searah dengan kondisi ekologi kawasan meskipun pada tingkat hubungan rendah (r=0,15) dalam level kepercayaan 90 % dan mendorong prilaku pesanggem menjadi penumpang gelap (free rider) dalam konservasi kawasan.

7. Model Agroforestri Basis Gaharu Terintegrasi (integrasi pengembangan tanaman Gaharu dalam kawasan HKm, pelibatan masyarakat secara aktif, penataan kelembagaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan) merupakan sebuah rancangan model konseptual yang memiliki karakteristik berkelanjutan karena dapat mengakomodasi kepentingan sosial (antar generasi), meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu membangun hutan menjadi lestari.

8. Strategi pengembangan Agroforestri Basis Gaharu Terintegrasi ditempuh melalui pengembangan dari elemen kunci pada elemen tujuan, kebutuhan, kendala dan aktor yang terlibat.

a. Sub Elemen Tujuan yang mendapat prioritas atau sebagai tenaga penggerak adalah sub elemen menjadikan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Sub elemen kebutuhan adalah dukungan kebijakan, penerimaan masyarakat dan informasi teknologi gaharu.

c. Sub elemen kendala yang mendapat prioritas untuk diperhatikan adalah kebutuhan modal usaha.

d. Sub elemen elemen aktor yang terlibat selain masyarakat lokal dan mendapat prioritas untuk menggerakkan aktor lainnya adalah Dinas Kehutanan Kabupaten dan didampingi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS)

9. Kontribusi terhadap Teori Partisipasi adalah terjadinya Paradoks Teori Partisipasi yang dikarenakan oleh pertentangan hubungan antara kebijakan insentif (hak atau right dan aktivitas konservasi) dengan arah partisipasi masyarakat dalam program pembangunan HKm dan konservasi kawasan hutan.

10. Saran

Untuk mencapai pembangunan perhutanan sosial berkelanjutan melalui pengembangan Model Agroforestri Basis Gaharu Terintegrasi, maka disarankan beberapa aspek penting untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan HKm dibutuhkan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hak dan keamanan dalam pengelolaan HKm.

2. Khususnya untuk menyelesaikan konflik kebijakan Tahura dan HKm diperlukan pendekatan pada level bawah yaitu Cratic Conflict Governance (CCG) dan pada level nasional yaitu melalui kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur terintegrasinya kawasan Hutan Kemasyarakatan masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya.

3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam aspek konservasi sangat diperlukan intervensi pemerintah melalui pembiayaan dan membangun kelembagaan kelompok yang kuat dan dapat mengatur dan pengendalikan anggotanya. Kelembagaan kelompok harus dilengkapi dengan perencanaan yang jelas dan pengaturan yang tegas dalam mencapai tujuan bersama.

4. Lambannya arus komunikasi antar kelembagaan dan antar anggota dalam pembangunan HKm di Pulau Lombok menyebabkan rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan kelembagaan berupa Forum HKm yang terdapat pada masing-masing desa lokasi HKm. Forum Komunikasi HKm diharapkan berfungsi sebagai pusat informasi dan komunikasi serta sebagai lembaga penegakan awik-awik

5. Kelembagaan HKm baik berupa koperasi ataupun gabungan kelompok tani sebaiknya dilengkapi dengan perangkat organisasi, seperti seksi penyuluhan dan komunikasi, seksi perencanaan, seksi pembibitan, seksi pemberdayaan dan seksi keamanan kawasan sehingga dapat memperlancar pengembangan Model Agroforestri Basis Gaharu Terintegrasi.

6. Untuk dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dalam kawasan hutan, maka diperlukan pengembangan ekonomi kawasan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis komoditas lokal, seperti pengembangan peternakan sapi dan budidaya lebah madu serta mengembangkan agroindustri dengan basis pangan dan buah.