Konsorsium PETUAH (PerguruanTinggi untuk Indonesia Hijau)

Pengetahuan Hijau Berbasis Kebutuhan dan Kearifan Lokal untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

(Green Knowledge with Basis of Local Needs and Wisdom to Support Sustainable Development)

PENGELOLAAN AIR UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN

LAHAN GAMBUT

Latar Belakang

Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan pelapukan terhambat. Badan Standardisasi Nasional -SNI No.7925:2013 mendifinisikan lahan gambut adalah Lahan dengan tanah jenuh air, terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukan sisa-sisa (residu) jaringan tumbuhan masa lampau yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut mendifinisikan Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang sebagian telah terdekomposisi dan terakumulasi pada rawa.

Tanah gambut terbentuk oleh proses geogenik yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses dekomposisi dan transportasi (Sarwono dan Abdullah, 1989). Tanah gambut disebut organosol (tanah yang tersusun dari bahan organik). Gambut di daerah tropika, termasuk di Indonesia, umumnya terbentuk dalam ekosistem rawa. Ketebalan gambut berkisar 0,5-3 m, dan di bagian tengah kubah ketebalannya mencapai > 9 meter (Dudal dan Soepraptohardjo, 1971), dan memiiki kandungan bahan organik > 65% (berdasarkan berat) (Soebagjo, 2002)

Keberadaan lahan gambut makin disadari memiliki peranan yang sangat penting baik dalam lingkup lokal, regional maupun global. Lahan gambut memiliki fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial budaya. Fungsi ekologis lahan gambut diantaranya adalah menjaga keanekaragaman hayati, simpanan karbon, penghasil oksigen dan pengatur air/hidrologi. Fungsi ekonomi lahan gambut diantaranya adalah sebagai penghasil kayu dan sumber penghidupan masyarakat, dan ekowisata. Fungsi sosial budaya dari gambut diantaranya adalah tempat lingkungan sosial dimana komunitas hidup dan mencari penghidupan, sebagai prasarana untuk budidaya, tempat pendidikan dan penelitian. Fungsi penting gambut dalam pengaturan iklim secara global yang akan berdampak sangat luas terhadap berbagai kehidupan di muka bumi. Gambut dinilai sebagai habitat lahan basah yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar sehingga dapat mencegah larinya gas rumah kaca (terutama CO2) ke atmosfer bumi.

Gambut dibedakan berdasarkan tingkat kematangannya, yaitu gambut fibrik, gambut hemik, dan gambut saprik. Gambut fibrik masih mentah atau belum melapuk, jika diremas kandungan seratnya >66%. Gambut hemik atau setengah lapuk, bila diremas kandungan seratnya antara 17-66%. Gambut saprik atau

T E C H N I C A L R E V I E W

gambut matang sudah jadi tanah kandungan seratnya kurang dari 17% (Subagjo, 2002; Agus, 2010). Sebaran tingkat kematangan gambut dapat bervariasi, baik secara horizontal maupun secara vertikal.

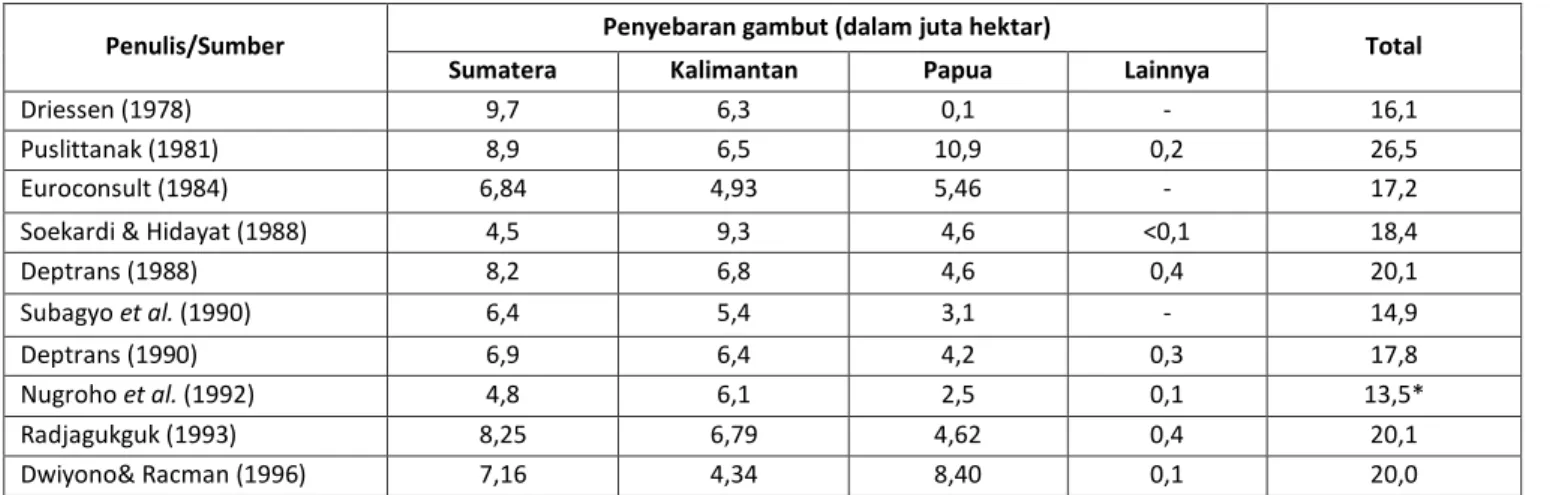

Indonesia sesungguhnya merupakan negara dengan kawasan gambut tropika terluas di dunia, yaitu antara 13,5 – 26,5 juta ha. Namun hingga kini data luas lahan gambut di Indonesia belum dibakukan, seperti disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan luas lahan gambut dan multi fungsinya, maka harusnya disadari arti penting gambut bagi umat manusia, namun diduga karena kurangnya pengetahuan tentang multi fungsi gambut maka manusia seperti kurang peduli, karena itu pengrusakan lahan gambut terus berlangsung dan meningkat dari tahun ke

tahun. Pengrusakan lahan gambut disebabkan pembukaan lahan dengan cara bakar dan reklamasi dengan sistem drainase berlebihan yang menyebabkan keringnya gambut sehingga rentan terbakar.

Kebakaran dilahan gambut sangat berbahaya, sulit dipadamkan dan sulit dipulihkan, karena :

1) Jika gambut habis dan di bawahnya terdapat lapisan pasir maka akan terbentuk padang pasir yang gersang dan sulit untuk dipulihkan kembali. 2) kebakaran di lahan gambut sulit untuk dipadamkan, karena apinya berada di bawah permukaan lahan, dan bara api dapat menjalar ke mana saja dan sulit diprediksi. Untuk mematikan api pada kebakaran lahan gambut hanya efektif jika hujan lebat atau muka air tanah dinaikkan.

Tabel 1. Perkiraan luas dan penyebaran lahan gambut di Indonesia menurut beberapa sumber

Penulis/Sumber Penyebaran gambut (dalam juta hektar) Total

Sumatera Kalimantan Papua Lainnya

Driessen (1978) 9,7 6,3 0,1 - 16,1 Puslittanak (1981) 8,9 6,5 10,9 0,2 26,5 Euroconsult (1984) 6,84 4,93 5,46 - 17,2 Soekardi & Hidayat (1988) 4,5 9,3 4,6 <0,1 18,4 Deptrans (1988) 8,2 6,8 4,6 0,4 20,1 Subagyo et al. (1990) 6,4 5,4 3,1 - 14,9 Deptrans (1990) 6,9 6,4 4,2 0,3 17,8 Nugroho et al. (1992) 4,8 6,1 2,5 0,1 13,5* Radjagukguk (1993) 8,25 6,79 4,62 0,4 20,1 Dwiyono& Racman (1996) 7,16 4,34 8,40 0,1 20,0

* tidak termasuk gambut yang berasosiasi dengan lahan salin dan lahan lebak (2,46 juta hektar) Sumber : Najiyati (2005)

Policy Recommendations

Pendataan dan pemetaan lahan gambut berdasarkan ketebalan gambut, luas dan sebaran gambut,

sebaran kematangan gambut, sebaran ketinggian muka air tanah menjadi satu pemetaan (tidak

banyak versi)

Pendataan dan pemetaan lahan gambut yang telah rusak dengan zonasi tingkat kerusakan/degradasi

untuk menentukan skala prioritas

Strategi pendekatan : Holistic-Integrated-Systemic

Model alternatif pengelolaan lahan gambut : integrated water management, one river one

management, landscape approach, dan pengelolaan terpadu

Dukungan regulasi pemerintah dan komitmen pemerintah daerah serta masyarakat untuk

melaksanakan restorasi

3) Rehabilitasi dan restorasi lahan gambut bekas terbakar sulit dilakukan dan biayanya mahal, rawan terbakar kembali, dan membutuhkan jenis tanaman spesifik yang tahan genangan dan tahan tanah asam (Wibisono dkk, 2004). 4) meskipun secara alami lahan gambut memiliki

kemampuan untuk memulihkan diri secara alami, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan habitat asli sulit untuk tumbuh kembali.

2. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Lahan gambut dari aspek hidrologi untuk menyimpan air, karena itu dalam restorasi lahan gambut salah satunya adalah memulihkan fungsi hidrologisnya, aga kejadian kebakaran tidak berulang. Pemulihan fungsi hidrologis ini dilakukan dengan pengelolaan air. Kendala yang akan dihadapi dalam pengelolaan air lahan gambut, adalah :

- Kurangnya data dan peta lahan gambut, sehingga sulit dalam perencanaan dan pelaksanaan lapangan.

- Pendekatan penyelesaian masalah yang tidak sistematis, dimana meninggalkan masyarakat dan tidak berdasarkan kebutuhan.

- Pengelolaan lahan gambut masih dilakukan secara lokal dan temporal

- Regulasi pemerintah dan komitmen

pemerintah daerah belum kuat ditegakkan dan berkelanjutan.

3. PEMETAAN LAHAN GAMBUT

Masih bervariasinya angka luas lahan gambut di Indonesia, disebabkan karena belum pernah diadakan survey lahan gambut di Indonesia secara khusus, intensif dan rinci. Namun demikian dari Tabel 1, luas lahan gambut sudah dapat menunjukkan bahwa urutan terluas lahan gambut di Indonesia berturut-turut terletak di

Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan lalu Pulau Papua. Dari data publikasi penelitian terhadap ketiga pulau besar tersebut, hanya lahan rawa di pantai timur Sumatera, dan sebagian rawa di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan) cukup banyak diteliti. Hal ini disebabkan pada daerah tersebut terdapat Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S). Selanjutnya Proyek LREP-I (1987-1991) yang dikerjakan oleh Pusat Penelitian Tanah, juga melakukan pemetaan satuan lahan yang di dalamnya dapat diinterpretasikan sebagai lahan gambut di seluruh wilayah daratan Sumatra pada tingkat tinjau, skala 1:250.000. Berdasarkan data dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2011, luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan seluas 14.905.574 Ha.

Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pemetaan ekosistem gambut di seluruh Indonesia yang dilakukan berdasarkan hasil interpretasi citra landsat pada tahun 2009. Berbeda dengan pemetaan tanah gambut yang disajikan pada Tabel 1, pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini menyajikan sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai satuan pemetaan dari ekosistem gambut. Indonesia memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 32.656.106 Ha. Sumatera memiliki KHG terluas di Indonesia yaitu sebesar 10.888.199 Ha., kemudian disusul dengan Kalimantan (10.385.047 Ha), Papua (10.682.262 Ha), Sulawesi (89.446 Ha), dan Jawa (89.446 Ha) (KLH, 2012).

4. PENGELOLAAN AIR

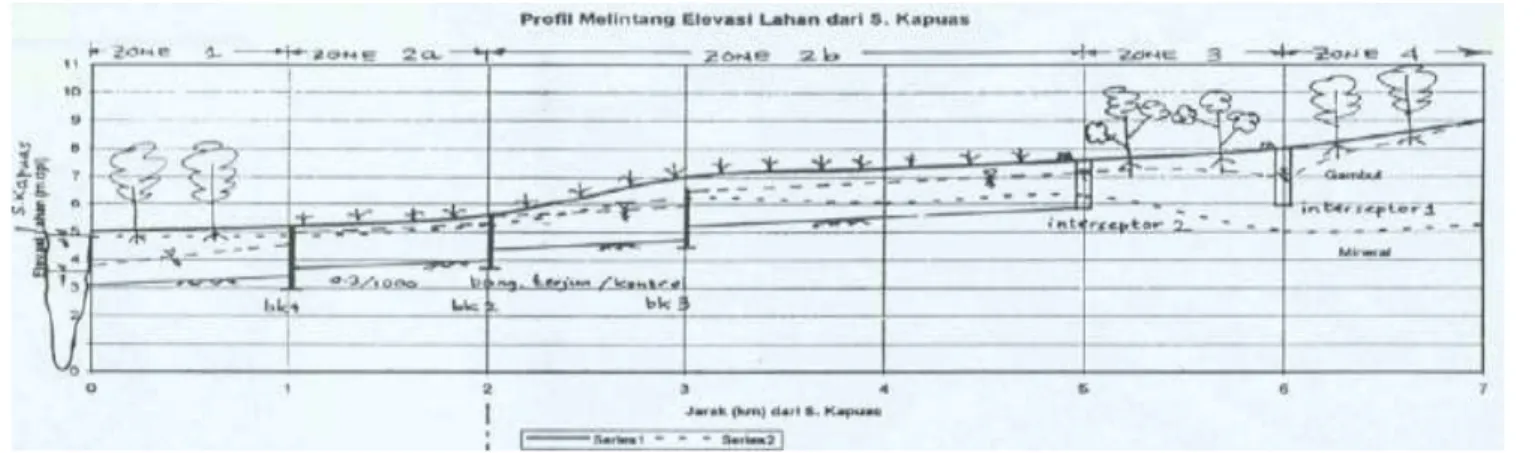

Dalam pengembangan tata air di kawasan hutan gambut terdegradasi harusnya dibagi berdasarkan zonasi antar dua sungai, sehingga keberadaan sungai menjadi kunci dalam penentuan zonasi. Berdasarkan kesesuaian lahan, daerah pengembangan dapat dibagi menjadi lima zona yakni zona 1 sebagai sabuk hijau (green belt) dengan lebar masing-masing sekitar 1 km sebelah kiri

dan kanan sungai yang lebih ditujukan untuk tujuan konservasi; zona 2 untuk tanaman pertanian pangan; zona 3 untuk tanaman tahunan dan buah-buahan; dan zona 4 untuk tanaman hutan (Arifjaya dan Kalsim, 2003). Skema pembagian zonasi ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Restorasi lahan gambut untuk tujuan pertanian, perkebunan dan HTI tidak terlepas dari pengaturan air. Hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan belajar dari pengalaman pembukaan lahan gambut di masa lampau seperti pada proyek Pembukaan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah, atau Proyek Persawahan Pasang Surut (P4S) di Sumatera Selatan.

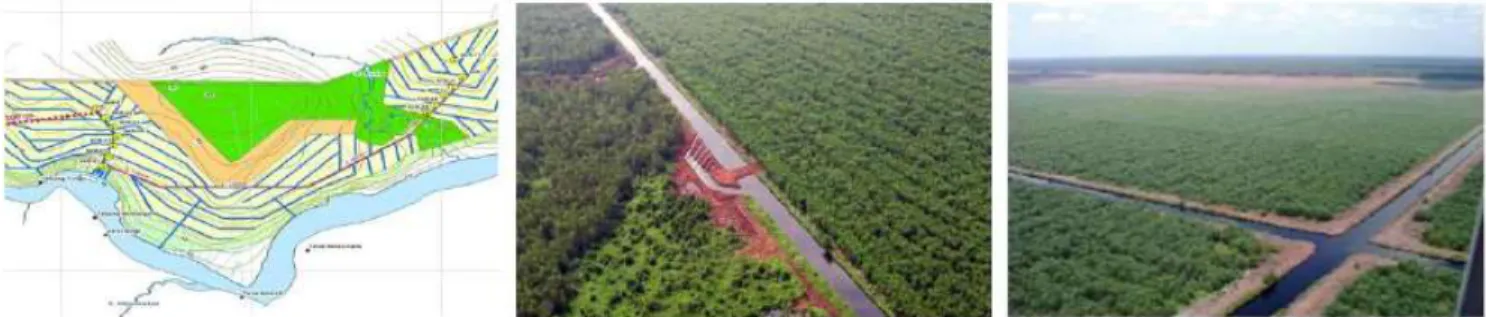

Pengaturan air selama ini dilakukan dengan sistem drainase saluran terbuka, yang dibuat tanpa memperhatikan ketebalan/kedalaman gambut. Namun pada kenyataannya hal tersebut telah menyebabkan terjadi drainase berlebihan dan air gambut ikut keluar dari kubah gambut sehingga gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Salah satu bentuk saluran drainase oleh HTI disajikan pada Gambar 2.

1. KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN AIR DI LAHAN GAMBUT (

Dariah dan Nurzakiah.

2014)

Kearifan lokal dalam pengelolaan air yang dilakukan oleh petani gambut merupakan informasi penting untuk memperkaya sistem pengelolaan lahan gambut yang berwawasan lingkungan. Contoh kearifan lokal dalam pengelolaan air di lahan gambut dilakukan petani di Kalimantan Selatan (suku Banjar), yang memanfaatkan gerakan pasang surut air untuk irigasi dan drainase terhadap lahan dengan cara membuat saluran-saluran masuk yang mengarah tegak lurus dari pinggir sungai ke arah pedalaman, saluran tersebut dikenal dengan istilah handil. Di Sumatera dikenal dengan istilah

parit kongsi. Sistem handil sesuai untuk skala pengembangan yang relatif kecil, biasanya dikerjakan secara gotong royong sekitar 7-10 orang. Untuk skala pengembangan yang lebih besar (tata air makro), dikenal dengan sistem anjir/kanal, yaitu saluran besar/primer yang menghubungkan dua sungai besar. Umumnya handil-handil dibuat di sepanjang anjir, sehingga air sungai dapat dimanfaatkan oleh tanaman dengan lebih leluasa sesuai dengan keperluan tanaman. Selain itu dikenal pula istilah saka, yaitu saluran tersier untuk menyalurkan air yang biasanya diambil dari handil. Saluran ini berukuran lebih kecil dari handil dan merupakan milik keluarga atau pribadi.

2. REGULASI DAN KOMITMEN PEMERINTAH

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, informasi mengenai lahan gambut di Indonesia, baik sebaran, status, maupun kondisinya masih sangat terbatas, belum lengkap, dan tersebar di berbagai instansi. Data daerah gambut yang relatif sudah dieksplorasi baru di daerah

Kalimantan dan Sumatra untuk peta skala tinjau (skala 1:250.000) masih terbatas pada konteks, kematangan dan kandungan unsur-unsur saja, belum mencakup informasi ketebalan gambut, hidrotopografi dan tipe sedimen di bawah gambut.

Hingga saat ini telah banyak pihak yang melakukan berbagai upaya dalam rangka perbaikan lahan, pengelolaan dan pemanfaatan, dan rehabilitasi lahan gambut, baik dari lembaga penelitian dalam dan luar negeri, perguruan tinggi, instansi pemerintah, ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Banyak pula dari upaya tersebut yang menunjukkan keberhasilan, namun langkah yang dilakukan masih belum harmonis, masih terpenggal-penggal, dan baru terfokus di sebagian lahan gambut saja yaitu di Sumatera dan Kalimantan.

Diawal tahun 2016 dengan Peraturan Presiden No. 01 tahun 2016 pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG), setelah terjadi kebakaran besar tahun 2015. Sebelumnya Indonesia belum memiliki lembaga yang secara spesifik bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan lahan gambut. Pengelolaan yang cenderung sektoral dan tidak terkoordinasi ini seringkali disebabkan adanya perbedaan bahkan konflik kepentingan antara pihak pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu, terdapat kelemahan dalam komunikasi antar pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Di beberapa tempat di Indonesia, kelemahan-kelemahan seperti itu telah menjadi ancaman serius terhadap kelestarian sumberdaya alam. Diharapkan dengan adanya BRG maka hal negatif dalam pengelolaan lahan gambut tidak terjadi lagi.

Peraturan yang terkait dengan pengelolaan gambut secara lengkap belum ada, meskipun terdapat sejumlah peraturan terpisah yang terkait hal ini yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan, kehutanan, sumberdaya air, perikananan, pengaturan air, rawa, sungai, hutan, pengendalian kebakaran lahan dan hutan, pencemaran air, pengelolaan areal lindung, dan perlindungan hutan.

ACKNOWLEDGMENT

This Technical Review produced by Konsorsium “PETUAH” Perguruan Tinggi untuk Indonesia Hijau and funded by the Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia

REFFRENCE

Arifjaya, N. M. dan D. K. Kalsim. 2003. Rancangan desain sistem tata-air pada pengembangan lahan gambut pasang-surut berwawasan lingkungan (The Environmentally Design of Water Management System for Peat Land Development in Indonesia).

Makalah disampaikan pada wrokshop on Wise use and sustainable peatlands management practices October 13-14, 2003, Bogor, Indonesia.

Dariah, A da S. Nurzakiah. 2014. Pengelolaan tata air lahan gambut. Panduan Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi. Balai Penelitian Tanah, Bogor.

KLH. 2012. Strategi nasional pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup RI., Jakarta.

Najiyati, S., L. Muslihat dan I. N. N. Suryadiputra. 2005. Panduan pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.

Authors

Dr. Edward Saleh, MS

Department of Agriculture Engineering Faculty of Agriculture

Sriwijaya University

The Konsorsium ‘PETUAH’ PerguruanTinggiuntuk Indonesia Hijau – MCA Indonesia policy briefs present research-based information in a brief and concise format targeted policy makers and researchers. Readers are encouraged to make reference to the briefs or the underlying research publications in their own publications. ISSN XXXX-XXXX

Title: Pengelolaan Air untuk Mencegah Kebakaran Lahan Gambut