LAPORAN KASUS

RHINITIS KRONIS

DISUSUN OLEH

:

Mahfira Ramadhania

2010730066

DOKTER PEMBIMBING:

dr. Satrio Prodjohoesodo, Sp.THT

KEPANITERAAN KLINIK ILMU PENYAKIT THT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIANJUR

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan kasus dengan judul Rinitis kronis. Tujuan penyusunan laporan ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas kepaniteraan klinik stase THT.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter pembimbing saya, dr. Satrio Prodjohoesodo, Sp.THT dan kepada teman-teman kelompok saya dalam stase THT ini. Besar harapan saya semoga laporan kasus ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca.

Saya mohon maaf atas terdapat banyak kekurangan dalam penulisan laporan kasus ini. Wassalamualaikum wr. wb.

Cianjur, Juni 2014 Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...2 DAFTAR ISI...3 DAFTAR GAMBAR...5 BAB I PENDAHULUAN...6 A. Latar Belakang...6 B. Tujuan Penulisan...6BAB II STATUS PASIEN...7

BAB III TINJAUAN PUSTAKA...22

A. Anatomi Hidung...22

B. Pendarahan Hidung...24

C. Persarafan Hidung...25

D. Fisiologi Hidung...26

BAB IV RINITIS KRONIS...31

A. Rinitis Hipertrofi...31 B. Rinitis Atrofi...31 C. Rinitis Difteri...33 D. Rinitis Tuberkulosa...34 E. Rinitis Sifilis...34 F. Rinitis Alergi...35 G. Rinitis Vasomotor...44 H. Rinitis Medikamentosa...47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN...48

A. Kesimpulan...48

B. Saran...49

DAFTAR GAMBAR

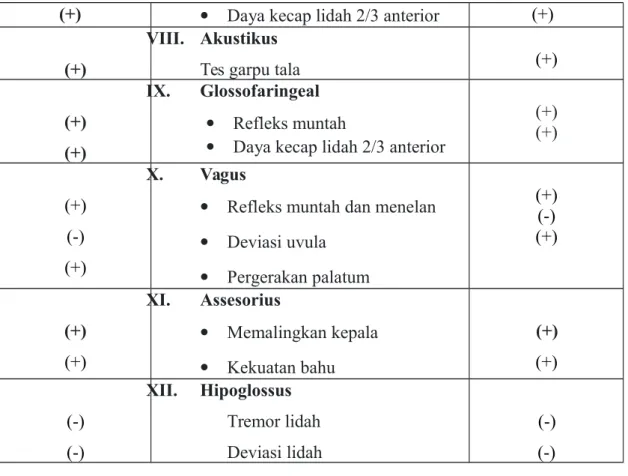

Gambar 1. Bagian luar hidung...21

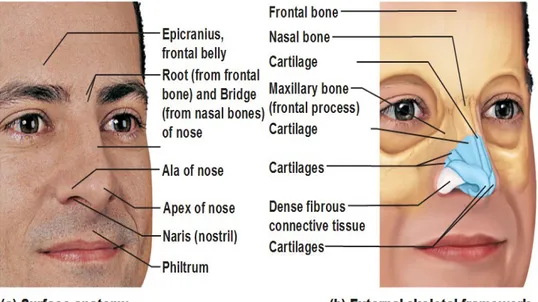

Gambar 2. Kerangka tulang hidung anterolateral dan inferior...22

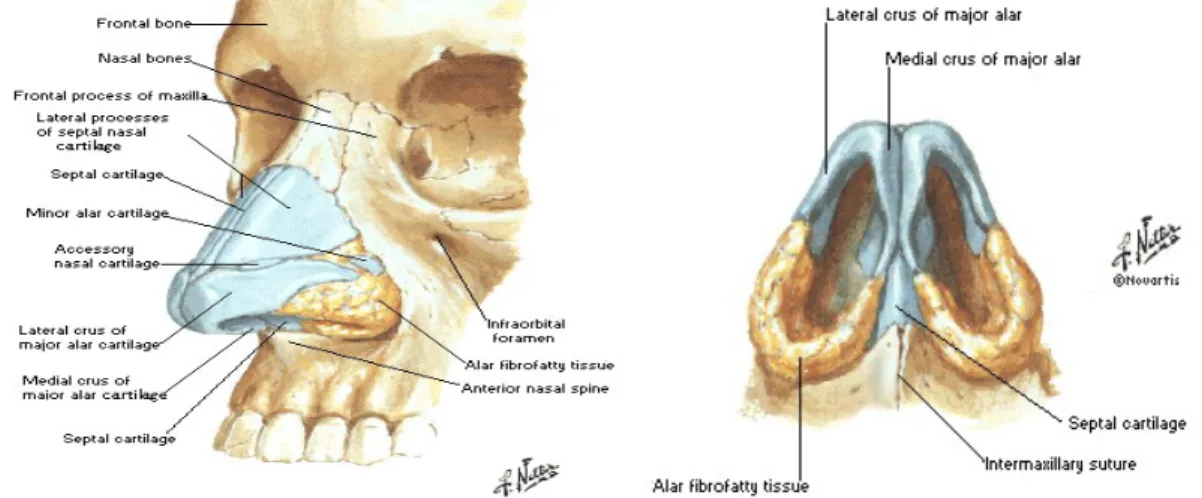

Gambar 3. Dinding lateral hidung...23

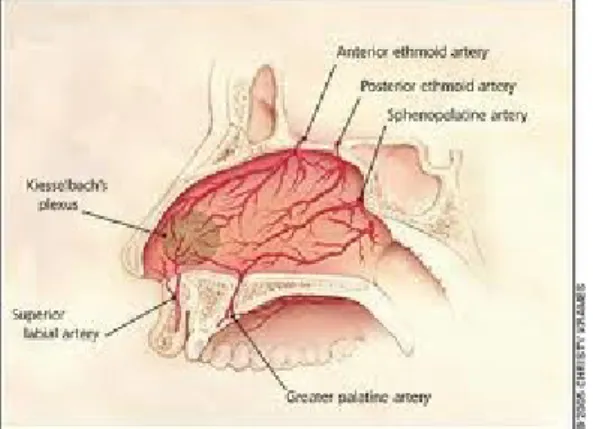

Gambar 4. Suplai darah pada hidung...24

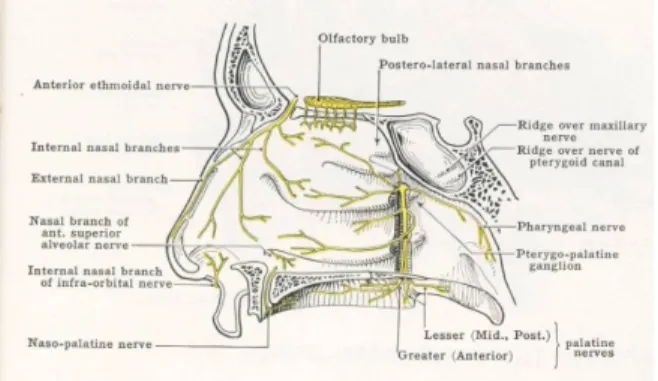

Gambar 5. Persarafan hidung...25

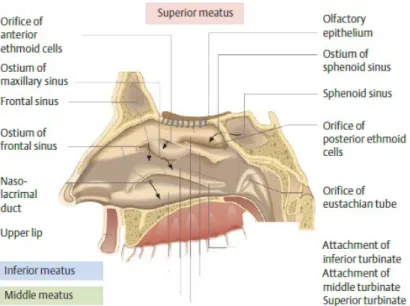

Gambar 6. Transduksi signal olfaktorius...28

Gambar 7. Gejala klinis rhinitis alergi: allergic crease, allergic salute, allergic shiner...39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infeksi pada hidung dapat mengenai hidung luar yaitu bagian kulit hidung, dan rongga dalam hidung, yaitu bagian mukosanya. Rinitis adalah terjadinya proses inflamasi mukosa hidung yang dapat disebabkan oleh infeksi, alergi atau iritasi. Berdasarkan perjalanan penyakitnya, infeksi dapat berlangsung akut maupun kronis, dengan batasan waktu kurang atau lebih dari 12 minggu.2

Rinitis tersebar di seluruh dunia, baik bersifat endemis maupun muncul sebagai KLB. Di daerah beriklim sedang, insidensi penyakit ini meningkat di musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di daerah tropis, insidensi penyakit tinggi pada musim hujan. Sebagian besar orang, kecuali mereka yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk sedikit dan terisolasi, bisa terserang satu hingga 6 kali setiap tahunnya. Insidensi penyakit tinggi pada anak-anak di bawah 5 tahun dan akan menurun secara bertahap sesuai dengan bertambahnya umur.7

Rinitis merupakan salah satu penyakit paling umum yang terdapat di amerika Serikat, mempengaruhi lebih dari 50 juta orang. Keadaan ini sering berhubungan dengan kelainan pernapasan lainnya, seperti asma. Rinitis memberikan pengaruh yang signifikan pada kualitas hidup. Pada beberapa kasus, dapat menyebabkan kondisi lainnya seperti masalah pada sinus, masalah pada telinga, gangguan tidur, dan gangguan untuk belajar. Pada pasien dengan asma, rinitis yg tidak terkontrol dapat memperburuk kondisi asmanya.8

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan kasus ini selain untuk memenuhi kewajiban tugas kepaniteraan THT di RSUD Cianjur adlah untuk menambah keilmuan di bidang THT mengenai rinitis kronik baik dari definisi, patofisiologi dan gejala klinis sehingga diharapkan dapat menegakkan diagnosis dengan tepat sehingga terapi yang tepat dapat diberikan.

BAB II

STATUS PASIEN

A. Identitas Pasien

Nama : Tn. HY

Jenis Kelamin : Laki-laki Usia : 32 tahun

Alamat : Kabandungan, Cianjur Tanggal berobat : 10 Juni 2014

B. Anamnesis

1. Keluhan Utama:

Hidung pilek sejak 5 hari yang lalu.

2. Riwayat Penyakit Sekarang:

Pasien mengeluh pilek sejak 5 hari yang lalu. Sekret awalnya encer, bening seperti air, sekarang agak kekuningan. Keluhan disertai bersin-bersin dan batuk dahak berwarna kuning. Sebelum pilek pasien merasa nyeri dan rasa tidak nyaman di tenggorokan ± 6 hari yang lalu, namun sekarang sudah tidak nyeri. Hidung terasa mampet namun mampet tidak dirasakan berpindah-pindah. Pasien sering bersin-bersin dan pilek apabila terkena debu disertai rasa gatal di mata dan hidung. Gangguan penciuman disangkal, tidak ada rasa penuh dan nyeri di wajah serta rasa adanya cairan yang mengalir di tenggorokan disangkal. Tidak ada sakit kepala dan sakit diantara kedua mata. Telinga tidak keluar cairan dan tidak ada gangguan pendengaran, namun saat ini terasa sedikit mampet di sebelah kanan. Tidak ada nyeri menelan dan rasa mengganjal tenggorokan.

.

3. Riwayat Penyakit Dahulu:

Pasien sering mengalami sakit seperti ini sejak 5 tahun yang lalu. Riwayat asma, hipertensi, diabetes mellitus dan TBC disangkal.

4. Riwayat Penyakit Keluarga:

Di keluarga ada yang menderita keluhan yang sama di keluarga yaitu keponakan pasien tetapi sudah sembuh. Ibu pasien menderita diabetes mellitus, bapak pasien menderita hipertensi. Tidak ada riwayat asma namun ada riwayat alergi di keluarga.

5. Riwayat Alergi:

Pasien sering bersin-bersin dan pilek jika terkena debu. Riwayat alergi cuaca, makanan, bulu hewan ataupun obat-obatan disangkal.

6. Riwayat Pengobatan:

Pada saat sakit ini pasien belum berobat dan tidak sedang minum obat-obatan tertentu.

7. Riwayat Psikososial:

Pasien merokok sebanyak kira-kira setengah bungkus per hari.

C. Pemeriksaan Fisik

Keadaan umum : Tampak sakit ringan Kesadaran : Compos mentis Berat badan : 60 kg Tanda Vital Tekanan darah : 120/80 mmHg Penafasan : 23 x/ menit Nadi : 80 x/menit Suhu : 36.5 °C Status Generalis

1. Kepala : normocephal simetris

2. Mata : konjungtiva anemis (-/-), konjungtiva hiperemis (-/-), sklera ikterik (-/-), refleks pupil (+/+) isokor

3. Telinga: lihat status lokalis

4. Hidung : lihat status lokalis

6. Tenggorok : lihat status lokalis 7. Leher : lihat status lokalis 8. Thoraks

a.Inspeksi : normochest simetris, retraksi dinding dada (-) b.Palpasi : tidak ada bagian dada yang tertinggal saat bernapas c.Perkusi : sonor pada semua lapang paru

d.Auskultasi : suara napas vesikuler (+/+), ronkhi (-/-), wheezing (-/-) 9. Jantung

a.Inspeksi : ictus cordis tidak terlihat

b.Palpasi : ictus cordis teraba di ICS 5 linea midclavicularis sinistra c.Perkusi : batas jantung relatif dalam batas normal

d.Auskultasi : bunyi jantung I dan II regular, murmur (-), gallop (-) 10. Abdomen

a.Inspeksi : datar, scar (-), massa (-)

b.Palpasi : nyeri tekan (-), hepatomegali (-), splenomegali (-) c.Perkusi : timpani pada seluruh kuadran abdomen

d.Auskultasi : bising usus (+) normal 11. Ekstremitas

a.Superior : akral hangat, udem (-/-), CRT < 2 detik b.Inferior : akral hangat, udem (-/-), CRT < 2 detik.

D. Status lokalis THT

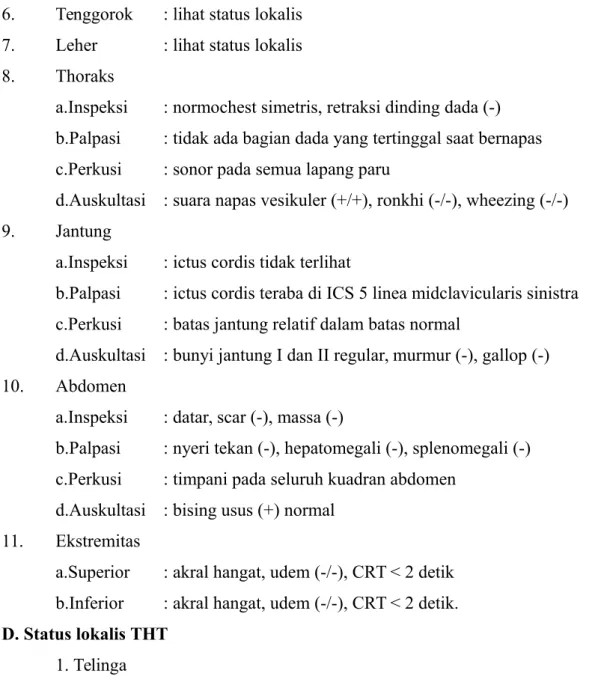

1. Telinga

Tabel 1. Pemeriksaan telinga

AD AS

Normotia, helix sign (-), tragus sign (-)

Aurikula

Normotia, helix sign (-), tragus sign (-)

tanda radang(-), pus(-), nyeri tekan(-), fistula(-)

Preaurikula tanda radang(-), pus(-), nyeri tekan(-), fistula(-)

Tenang, udem(-), fistel(-), sikatriks(-), nyeri tekan(-)

Retroaurikula

Tenang, udem(-), fistel(-), sikatriks(-), nyeri tekan(-)

Hiperemis(-), udem(-), sekret(-), serumen (+), massa(-) MAE Hiperemis(-), udem(-), serumen(-),sekret(-), massa(-)

Intak, reflek cahaya (+) jam 5, sekret (-), serumen (-)

Membran timpani

Intak, reflek cahaya (+) jam 7, sekret (-), serumen (-)

(+) Uji Rinne (+)

Lateralisasi (-) Uji Weber Lateralisasi (-) Sama dengan pemeriksa Uji Schwabach Sama dengan pemeriksa

Interpretasi: AD Cerumen plug, AS normal

1. Hidung

Tabel 2. Pemeriksaan hidung

Dextra Rhinoskopi anterior Sinistra

Hiperemis Mukosa Hiperemis

+ Sekret +

Hipertrofi Konka inferior Hipertrofi

Deviasi (-) Septum Deviasi (-)

(-) Massa (-)

a. Sinus paranasal

1) Inspeksi : pembengkakan pada wajah (-), bagian bawah mata (-), daerah diatas mata (-)

2) Palpasi : nyeri tekan kedua pipi (-), atas orbita (-), medius kontur (-)

b. Tes penciuman:

Kanan dan kiri kopi (+) 21 cm Kesan: Normosmia

2. Tenggorok

Tabel 3. Pemeriksaan Nasofaring

Naofaring (Rhinoskopi posterior)

Konka superior Tidak dilakukan

Torus tubarius Tidak dilakukan

Fossa Rossenmuller Tidak dilakukan

Plika salfingofaringeal Tidak dilakukan

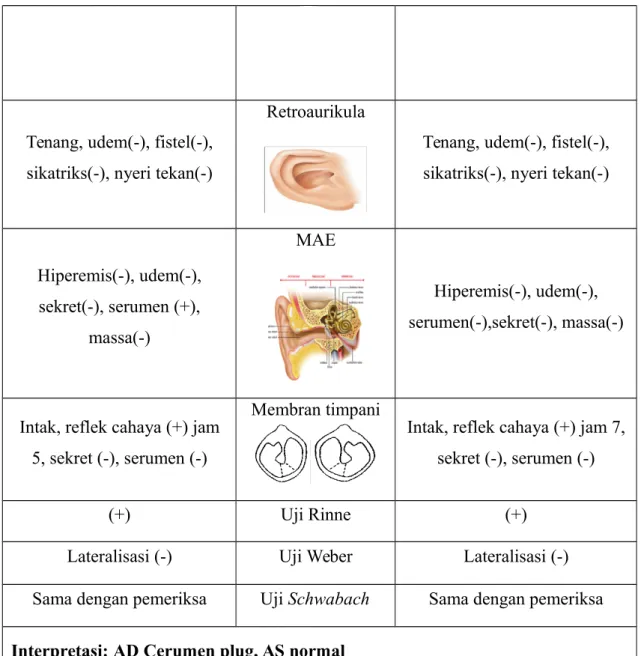

Tabel 4. Pemeriksaan Orofaring

Dextra Pemeriksaan Orofaring Sinistra Mulut

Tenang Mukosa mulut Tenang

Bersih, basah Lidah Bersih, basah

Tenang Palatum molle Tenang

Karies (-) Gigi geligi Karies (-)

Simetris Uvula Simetris

Tonsil

Tenang Mukosa Tenang

T1

Besar

T2A

tidak melebar Kripta tidak melebar

- Detritus

-- Perlengketan

-Faring

Tenang Mukosa Tenang

- Granula

-- Post nasal drip

Laringofaring (Laringoskopi indirect)

Epiglotis Tidak dilakukan

Plika ariepiglotika Tidak dilakukan

Plika ventrikularis Tidak dilakukan

Plika vokalis Tidak dilakukan

Rima glotis Tidak dilakukan

3. Pemeriksaan Maksilofasial

Tabel 6. Pemeriksaan Maksilofasial

Dextra Nervus Sinistra

(+) I. Olfaktorius Penciuman (+) (+) (+) II. Optikus Daya penglihatan Refleks pupil (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) III. Okulomotorius

Membuka kelopak mata Gerakan bola mata ke superior Gerakan bola mata ke inferior Gerakan bola mata ke medial Gerakan bola mata ke

laterosuperior (+) (+) (+) (+) (+) (+) IV. Troklearis

Gerakan bola mata ke lateroinferior (+)

(+) (+) (+) V. Trigeminal Tes sensoris – Cabang oftalmikus (V1) – Cabang maksila (V2) – Cabang mandibula (V3) (+) (+) (+) (+) VI. Abdusen

Gerakan bola mata ke lateral (+) (+) (+) (+) VII. Fasial Mengangkat alis Kerutan dahi Menunjukkan gigi (+) (+) (+)

(+) Daya kecap lidah 2/3 anterior (+) (+)

VIII. Akustikus

Tes garpu tala (+)

(+) (+)

IX. Glossofaringeal Refleks muntah

Daya kecap lidah 2/3 anterior

(+) (+) (+) (-) (+) X. Vagus

Refleks muntah dan menelan Deviasi uvula Pergerakan palatum (+) (-) (+) (+) (+) XI. Assesorius Memalingkan kepala Kekuatan bahu (+) (+) (-) (-) XII. Hipoglossus Tremor lidah Deviasi lidah (-) (-) 4. Leher

Tabel 7. Pemeriksaan Leher

Dextra Pemeriksaan Sinistra

Pembesaran (-) Thyroid Pembesaran (-)

Pembesaran (-) Kelenjar submental Pembesaran (-)

Pembesaran (-) Kelenjar submandibula Pembesaran (-) Pembesaran (-) Kelenjar jugularis superior Pembesaran (-) Pembesaran (-) Kelenjar jugularis media Pembesaran (-) Pembesaran (-) Kelenjar jugularis inferior Pembesaran (-) Pembesaran (-) Kelenjar suprasternal Pembesaran (-) Pembesaran (-) Kelenjar supraklavikularis Pembesaran (-)

Pasien Tn. HY 32 tahun mengeluh pilek sejak 5 hari yang lalu. Sekret pada awalnya encer, bening seperti air, sekarang agak kekuningan. Keluhan disertai bersin-bersin dan batuk dahak berwarna kuning. Sebelum pilek pasien merasa nyeri dan rasa tidak nyaman di tenggorokan ± 6 hari yang lalu, namun sekarang sudah tidak nyeri. Hidung dan telinga kanan terasa mampet. Pasien sering bersin-bersin dan pilek apabila terkena debu disertai rasa gatal di mata dan hidung dan mengalami keluhan yang serupa sejak 5 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan didapatkan serumen pada telinga kanan, mukosa hidung kanan dan kiri hiperemis dan hipertrofi pada konka inferior nasal kanan dan kiri.

F. Diagnosis Banding

1. Rinitis kronik hipertrofi + cerumen plug AD 2. Rinitis alergi + cerumen plug AD

G. Diagnosa Kerja

Rinitis kronik hipertrofi + cerumen plug AD

H. Usulan Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan laboratorium, hitung jenis eosinofil Skin prick test

Foto Sinus

I. Penatalaksanaan

1. Non-medikamentosa - Ekstraksi cerumen AD

- Menjaga ventilasi dan kebersihan rumah - Hindari debu

- Menjaga higiene dan ketahanan tubuh 2. Medikamentosa

Klindamicin 300 mg 2x1 tab Cetrizine 10 mg 1x1 tab Ambrozol 30 mg 2x1 tab

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anatomi Hidung

Hidung terdiri dari hidung bagian luar atau piramid hidung dan rongga hidung dengan pendarahan serta persarafannya, serta fisiologi hidung2. Hidung luar berbentuk piramid

dengan bagian – bagiannya dari atas ke bawah: 1. Pangkal hidung (bridge)

2. Dorsum nasi 3. Puncak hidung 4. Ala nasi

5. Kolumela

6. Lubang hidung (nares anterior).

Gambar 1. Bagian luar hidung

Hidung luar dibentuk oleh kerangka tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat dan beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Kerangka tulang terdiri dari tulang hidung (os nasalis), prosesus frontalis os maksila dan prosesus nasalis os frontal, sedangkan kerangka tulang rawan terdiri dari

beberapa pasang tulang rawan yang terletak di bagian bawah hidung, yaitu sepasang kartilago nasalis lateralis superior, sepasang kartilago nasalis lateralis inferior yang disebut juga sebagai kartilago alar mayor, beberapa pasang kartilago alar minor dan tepi anterior kartilago

septum.

Rongga hidung atau kavum nasi berbentuk terowongan dari depan ke belakang, dipisahkan oleh septum nasi di bagian tengahnya menjadi kavum nasi kanan dan kiri. Pintu atau lubang masuk kavum nasi bagian depan disebut nares anterior dan lubang belakang disebut nares posterior (koana) yang menghubungkan kavum nasi dengan nasofaring.

Bagian dari kavum nasi yang letaknya sesuai dengan ala nasi, tepat dibelakang nares anteriror, disebut vestibulum. Vestibulum ini dilapisi oleh kulit yang mempunyai banyak kelenjar sebasea dan rambut-rambut panjang yang disebut vibrise. Tiap kavum nasi mempunyai 4 buah dinding, yaitu dinding medial, lateral, inferior dan superior.

Dinding medial hidung ialah septum nasi. Septum dibentuk oleh tulang dan tulang rawan. Bagian tulang adalah lamina perpendikularis os etmoid, vomer, krista nasalis os maksila dan krista nasalis os palatina. Bagian tulang rawan adalah kartilago septum (lamina kuadrangularis) dan kolumela.

Septum dilapisi oleh perikondrium pada bagian tulang rawan dan periostium pada bagian tulang, sedangkan diluarnya dilapisi pula oleh mukosa hidung. Bagian depan dinding lateral hidung licin, yang disebut ager nasi dan dibelakangnya terdapat konka-konka yang mengisi sebagian besar dinding lateral hidung.

Pada dinding lateral terdapat 4 buah konka. Yang terbesar dan letaknya paling bawah ialah konka inferior, kemudian yang lebih kecil adalah konka media, lebih kecil lagi ialah konka superior, sedangkan yang terkecil disebut konka suprema.

Konka inferior

merupakan tulang tersendiri yang melekat pada os maksila dan labirin etmoid, sedangkan konka media, superior dan suprema merupakan bagian dari labirin etmoid.

Di antara konka-konka dan dinding lateral hidung terdapat rongga sempit yang disebut meatus. Tergantung dari letak meatus, ada tiga meatus yaitu meatus inferior, medius dan superior. Meatus inferior terletak di antara konka inferior dengan dasar hidung dan dinding lateral rongga hidung. Pada meatus inferior terdapat muara (ostium) duktus nasolakrimalis.

Meatus medius terletak di antara konka media dan dinding lateral rongga hidung. Pada meatus medius terdapat bula etmoid, prosesus unsinatus, hiatus semilunaris dan infundibulum etmoid. Hiatus semilunaris merupakan suatu celah sempit melengkung dimana terdapat muara sinus frontal, sinus maksila dan sinus etmoid anterior.

Pada meatus superior yang merupakan ruang di antara konka superior dan konka media terdapat muara sinus etmoid posterior dan sinus sfenoid. Dinding inferior merupakan dasar rongga hidung dan dibentuk oleh os maksila dan os palatum. Dinding superior atau atap hidung sangat sempit dan dibentuk oleh lamina kribriformis, yang memisahkan rongga tengkorak dari rongga hidung. Bagian atas rongga hidung mendapat pendarahan dari a.Etmoid anterior dan posterior yang merupakan cabang dari a.Oftalmika, sedangkan a.Oftalmika berasal dari a.Karotis interna.

B. Pendarahan Hidung

Bagian atas rongga hidung mendapat perdarahan dari a.Etmoid anterior dan posterior yang merupakan cabang dari a.Oftalmika dari a.Karotis interna. Bagian bawah rongga hidung mendapat pendarahan dari cabang a.Maksilaris interna, di antaranya ialah ujung a.Palatina

mayor dan a.Sfenopalatina yang keluar dari foramen Sfenopalatina bersama n.Sfenopalatina dan memasuki rongga hidung di belakang ujung posterior konka media.

Bagian depan hidung mendapat pendarahan dari cabang-cabang a.Fasialis. Pada bagian depan septum terdapat anastomosis dari cabang a.Sfenopalatina, a.Etmoid anterior, a.Labialis superior dan a.Palatina mayor, yang disebut pleksus Kiesselbach. Pleksus Kiesselbach letaknya superfisial dan mudah cedera oleh trauma, sehingga sering menjadi sumber epistaksis terutama pada anak.2

Gambar 4. Suplai darah pada hidung

Vena-vena hidung mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Vena di vestibulum dan struktur luar hidung bermuara ke v.oftalmika yang berhubungan dengan sinus kavernosus. Vena-vena di hidung tidak memiliki katup, sehingga merupakan faktor predisposisi untuk mudahnya penyebaran infeksi sampai ke intrakranial.

Pembuluh darah pada mukosa hidung mempunyai susunan yang khas. Arteriol terletak pada bagian yang lebih dalam dari tunika propria dan tersusun secara paralel dan longitudinal. Arteriol ini memberikan pendarahan pada anyaman kapiler perigalnduler dan subepitel. Pembuluh eferen dari anyaman kapiler ini membuka ke rongga sinusoid vena yang besar yang dindingnya dilapisi oleh jaringan elastik dan otot polos. Pada bagian ujungnya sinusoid ini mempunyai sfingter otot. Selanjutnya sinusoid akan mengalirkan darahnya ke pleksus vena yang lebih dalam lalu ke venula. Dengan susunan demikian mukosa hidung menyerupai suatu jaringan kavernosus yang erektil, yang mudah mengembang dan mengerut. Vasodilatasi dan vasokontriksi pembuluh darah ini dipengaruhi oleh saraf otonom.

C. Persarafan Hidung

Bagian depan dan atas rongga hidung mendapat persarafan sensoris dari n.Etmoidalis anterior, yang merupakan cabang dari n.Nasosiliaris, yang berasal dari n.Oftalmikus. Rongga

hidung lainnya, sebagian besar mendapat persarafan sensoris dari n.Maksila melalui ganglion Sfenopalatinum.

Ganglion Sfenopalatinum, selain memberikan persarafan sensoris, juga memberikan persarafan vasomotor atau otonom untuk mukosa hidung. Ganglion ini menerima serabut-serabut sensoris dari n.Maksila, serabut-serabut parasimpatis dari n.Petrosus superfisialis mayor dan serabut-serabut simpatis dari n.Petrosus profundus. Ganglion Sfenopalatinum terletak di belakang dan sedikit di atas ujung posterior konka media.

Fungsi penghidu berasal dari nervus Olfaktorius. Saraf ini turun melalui lamina kribosa dari permukaan bawah bulbus olfaktorius dan kemudian berakhir pada sel-sel reseptor penghidu pada mukosa olfaktorius di daerah sepertiga atas hidung.

A. Fisiologi Hidung

Rongga hidung dilapisi oleh mukosa yang secara histologik dan fungsional dibagi atas mukosa pernafasan (mukosa respiratori) dan mukosa penghidu (mukosa olfaktorius). Mukosa pernafasan terdapat pada sebagian besar rongga hidung dan permukaannya dilapisi oleh epitel torak berlapis semu (pseudostratified columnar epithalium) yang mempunyai silia dan diantaranya terdapat sel-sel goblet.2

Pada bagian yang lebih terkena aliran udara mukosanya lebih tebal dan kadang-kadang terjadi metaplasia, menjadi sel epitel skuamosa. Dalam keadaan normal mukosa berwarna merah muda dan selalu basah karena diliputi oleh palut lendir (mucous blanket) pada permukaannya. Palut lendir ini dihasilkan oleh kelenjar mukosa dan sel-sel goblet.

Silia yang terdapat pada permukaan epitel mempunyai fungsi yang penting. Dengan gerakan silia yang teratur, palut lendir di dalam kavum nasi akan didorong ke arah

nasofaring. Dengan demikian mukosa mempunyai daya untuk membersihkan dirinya sendiri dan juga untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam rongga hidung.

Gangguan pada fungsi silia akan menyebabkan banyak sekret terkumpul dan menimbulkan keluhan hidung tersumbat. Gangguan gerakan silia dapat disebabkan oleh pengeringan udara yang berlebihan, radang, sekret kental dan obat-obatan. Di bawah epitel terdapat tunika propria yang banyak mengandung pembuluh darah, kelenjar mukosa dan jaringan limfoid.

Mukosa sinus paranasal berhubungan dengan mukosa rongga hidung di daerah ostium. Mukosa sinus menyerupai mukosa rongga hidung, hanya lebih tipis dan pembuluh darahnya juga lebih sedikit. Sel-sel goblet dan kelenjar juga lebih sedikit dan terutama ditemukan dekat ostium. Palut lendir di dalam sinus dibersihkan oleh silia dengan gerakan menyerupai spiral ke arah ostium. Mukosa penghidu terdapat pada atap rongga hidung, konka superior dan sepertiga bagian atas septum. Mukosa dilapisi oleh epitel torak berlapis semu dan tidak bersilia (pseusostratified columnar non ciliated epithelium). Epitelnya dibentuk oleh tiga macam sel, yaitu sel penunjang, sel basal dan sel reseptor penghidu. Daerah mukosa penghidu berwarna coklat kekuningan.

Fungsi hidung ialah untuk jalan napas, alat pengatur kondisi udara (air conditioning), penyaring udara, sebagai indra penghidu, untuk resonansi suara, turut membantu proses bicara dan refleks nasal.

1. Sebagai Jalan Nafas

Pada inspirasi, udara masuk melalui nares anterior, lalu naik ke atas setinggi konka media dan kemudian turun ke bawah ke arah nasofaring, sehingga aliran udara ini berbentuk lengkungan atau arkus. Pada ekspirasi, udara masuk melalui koana dan kemudian mengikuti jalan yang sam seperti udara inspirasi. Akan tetapi di bagian depan aliran udara memecah, sebagian akan melaui nares anterior dan sebagian lain kembali ke belakang membentuk pusaran dan bergabung dengan aliran dari nasofaring.

Pada musim panas, udara hampir jenuh oleh uap air, penguapan dari lapisan ini sedikit, sedangkan pada musim dingin akan terjadi keadaan sebelumnya.

2. Pengatur Kondisi Udara

Fungsi hidung sebagai pengatur kondisi udara perlu untuk mempersiapkan udara yang akan masuk ke dalam alveolus paru. Fungsi ini dilakukan dengan cara mengatur kelembaban udara dan mengatur suhu.

Mengatur kelembaban udara. Fungsi ini dilakukan oleh palut lendir (mucous blanket). Pada musim panas, udara hampir jenuh oleh uap air, penguapan dari lapisan ini sedikit, sedangkan pada musim dingin akan terjadi keadaan sebelumnya.

Mengatur suhu. Fungsi ini dimungkinkan karena banyaknya pembuluh darah di bawah epitel dan adanya permukaan konka dan septum yang luas, sehingga radiasi dapat berlangsung secara optimal. Dengan demikian suhu udara setelah melalui hidung kurang lebih 37 oC.

3. Sebagai Penyaring dan Pelindung

Fungsi ini berguna untuk membersihkan udara inspirasi dari debu dan bakteri dandilakukan oleh : rambut (vibrissae) pada vestibulum nasi, silia, serta palut lendir (mucous blanket). Debu dan bakteri akan melekat pada palut lendir dan partikel-partikel yang besar akan dikeluarkan dengan refleks bersin. Palut lendir ini akan dialirkan ke nasofaring oleh gerakan silia. Faktor lain ialah enzim yang dapat menghancurkan beberapa jenis bakteri, yang disebut lysozyme.

4. Indra Penghidu

Hidung juga bekerja sebagai indra penghidu dengan adanya mukosa olfaktorius pada atap rongga hidung, konka superior dan sepertiga bagian atas septum. Partikel bau dapat dapat mencapai daerah ini dengan cara difusi dengan palut lendir atau bila menarik napas dengan kuat.

Silia/reseptor berdiri diatas tonjolan mukosa yang dinamakan vesikel olfaktorius dan masuk ke dalam lapisan sel-sel reseptor olfaktoria. Diantara sel-sel reseptor (neuron) terdapat banyak kelenjar Bowman penghasil mukus (mengandung air, mukopolisakarida, antibodi, enzim, garam-garam dan protein pengikat bau (G-protein).

Sel-sel reseptor satu-satunya neuron sistem saraf pusat yang dapat berganti secara reguler yakni 4-8 minggu. Kecepatan aliran udara pada saat inspirasi sebesar 250 ml/det. Inspirasi dalam menyebabkan molekul udara lebih banyak menyentuh mukosa olfaktorius dan sensasi bau tercium. syarat zat-zat yang dapat menyebabkan perangsangan penghidu :

a. Harus mudah menguap àmudah masuk ke liang hidung b. Sedikit larut dalam air à mudah melalui mukus

c. Mudah larut dalam lemakà sel-sel rambut olfaktoria dan ujung luar sel-sel olfaktoria td dari zat lemak .

Sensasi penghidu diperantarai oleh stimulasi sel reseptor olfaktorius oleh zat - zat kimia yang mudah menguap. Untuk dapat menstimulasi reseptor olfaktorius, molekul yang terdapat dalam udara harus mengalir melalui rongga hidung dengan arus udara yang cukup turbulen dan bersentuhan dengan reseptor. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas stimulasi bau meliputi durasi, volume dan kecepatan menghirup. Tiap sel reseptor olfaktorius merupakan neuron bipolar sensorik utama.

Dalam rongga hidung rata-rata terdapat lebih dari 100 juta reseptor. Neuron olfaktorius bersifat unik karena secara terus menerus dihasilkan oleh sel-sel basal yang terletak dibawahnya. Sel-sel reseptor baru dihasilkan kurang lebih setiap 30-60 hari.

Pada inspirasi dalam, molekul udara lebih banyak menyentuh mukosa olfaktorius sehingga sensasi bau bisa tercium. Terdapat beberapa syarat zat-zat yang dapat menyebabkan perangsangan penghidu yaitu zat-zat harus mudah menguap supaya mudah masuk ke dalam kavum nasi, zat-zat harus sedikit larut dalam air supaya mudah melalui mukus dan zat-zat harus mudah larut dalam lemak karena sel-sel rambut olfaktoria dan ujung luar sel-sel olfaktoria terdiri dari zat lemak.

Gambar 6. Transduksi signal olfaktorius

Zat-zat yang ikut dalam udara inspirasi akan larut dalam lapisan mukus yang berada pada permukaan membran. Molekul bau yang larut dalam mukus akan terikat oleh protein spesifik (G-PCR). G-protein ini akan terstimulasi dan mengaktivasi enzim Adenyl Siklase. Aktivasi enzim Adenyl Siklase mempercepat konversi ATP kepada cAMP. Aksi cAMP akan membuka saluran ion Ca++, sehingga ion Ca++ masuk ke dalam

silia menyebabkan membran semakin positif, terjadi depolarisasi hingga menghasilkan aksi potensial. Aksi potensial pada akson-akson sel reseptor menghantar sinyal listrik ke glomeruli (bulbus olfaktorius). Di dalam glomerulus, akson mengadakan kontak dengan

dendrit sel-sel mitral. Akson sel-sel mitral kemudiannya menghantar sinyal ke korteks piriformis sistem limbik (area 34 dan 28), medial amigdala dan korteks enthoris (berhubungan dengan memori) untuk mengidentifikasi bau.

5. Resonansi Suara

Resonansi oleh hidung penting untuk kualitas suara ketika berbicara dan menyanyi. Sumbatan hidung akan menyebabkan resonansi berkurang atau hilang, sehingga terdengar suara sengau (rinolalia).

6. Proses Bicara

Hidung membantu proses pembentukan kata-kata. Kata dibentuk oleh lidah, bibir dan palatum mole. Pada pembentukan konsonan nasal rongga mulut tertutup dan hidung terbuka, palatum mole turun untuk aliran darah.

7. Refleks Nasal

Mukosa hidung merupakan reseptor refleks yang berhubungan dengan saluran cerna, kardiovaskuler dan pernafasan. Contoh : iritasi mukosa hidung menyebabkan sekresi kelenjar liur, lambung dan pankreas.

BAB IV

RINITIS KRONIS

Rinitis kronis adalah rinitis hipertrofi, rinitis sika (sicca) dan rinitis spesifik. Meskipun penyebabnya bukan radang, kadang-kadang rinitis alergi, rinitis vasomotor dan rinitis medikamentosa dimasukkan dalam rinitis kronis.

A. Rinitis Hipertrofi

Istilah hipertrofi digunakan untuk menunjukkan perubahan mukosa hidung pada konka inferior yang mengalami hipertrofi karena proses inflamasi kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri primer atau sekunder. Konka inferior dapat juga mengalami hipertrofi tanpa terjadi infeksi bakteri, misalnya sebagai lanjutan dari rinitis alergi dan vasomotor. Gejala utama adalah sumbatan hidung atau gejala diluar hidung akibat hidung yang tersumbat, seperti mulut kering, nyeri kepala atau gangguan tidur. Sekret biasanya banyak dan mukopurulen.

Pada pemeriksaan ditemukan konka yang hipertrofi, terutama konka inferior, permukaan yang berbenjol-benjol karena mukosa yang juga hipertrofi. Akibatnya pasase udara dalam rongga hidung menjadi sempit. Sekret mukopurulen dapat ditemukan diantara konka inferior dan septum dan juga didasar rongga hidung.

Tujuan terapi adalah mengatasi faktor faktor yang menyebabkan terjadinya rinitis hipertrofi. Terapi simtomatis untuk mengurangi sumbatan hidung akibat hipertrofi konka dengan zat kimia (nitras argenti atau trikloroasetat). Bila tidak menolong, dapat dilakukan luksasi konka, frakturisasi konka multipel, konkoplasti atau bila perlu dilakukan konkotomi parsial.

B. Rinitis Atrofi

1. Definisi

Rinitis atrofi merupakan infeksi hidung kronik, yang ditandai dengan adanya atrofi progresif pada mukosa dan tulang konka. Secara klinis mukosa hidung menghasilkan sekret yang kental dan cepat mengering sehingga terbentuk krusta yang berbau busuk.

Wanita lebih sering terkena, terutama usia dewasa muda. Sering ditemukan pada masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah dan sanitasi lingkungan yang buruk. Pada pemeriksaan histopatologi tampak metaplasia epitel torak bersilia menjadi epitel kubik atau epitel gepeng berlapis, silia menghilang, lapisan submukosa menjadi lebih tipis, kelenjar-kelenjar berdegenerasi atau atrofi.

3. Etiologi

Banyak teori mengenai etiologi dan patogenesis rinitis atrofi dikemukakan, diantaranya : a. Infeksi oleh kuman spesifik

b. Defisiensi FE c. Defisiensi vitamin A d. Sinusitis kronis e. Kelainan hormonal

f. Penyakit kolagen, yang termasuk penyakit autoimun. 4. Gejala dan Tanda Klinis

Keluhan biasanya berupa napas berbau, ada ingus kental yang berwarna hijau, ada kerak (krusta) hijau, ada gangguan penghidu, sakit kepala dan hidung merasa tersumbat. Pada pemeriksaan hidung didapatkan rongga hidung sangat lapang, konka inferior dan media menjadi hipotrofi atau atrofi, ada sekret purulen dan krusta yang berwarna hijau.

Pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis adalah pemeriksaan histopatologik yang berasal dari biopsi konka media, pemeriksaan mikrobiologi dan uji resistensi kuman dan tomografi komputer (CT Scan) sinus paranasal.

5. Pengobatan

Oleh karena etiologinya multifaktorial, maka pengobatannya belum ada yang baku. Pengobatan ditujukan untuk mengatasi etiologi dan menghilangkan gejala. Pengobatan yang diberikan bersifat konservatif, atau kalau tidak akan menolong dilakukan pembedahan.

a. Pengobatan konservatif.

Diberikan antibiotika berspektrum luas atau sesuai dengan uji resistensi kuman, dengan dosis yang adekuat. Lama pengobatan bervariasi tergantung dari hilangnya tanda klinis berupa sekret purulen kehijauan.

Untuk membantu menghilangkan bau busuk akibat hasil proses infeksi serta sekret purulen dan krusta, dapat dipakai obat cuci hidung. Larutan yang digunakan adalah larutan garam hipertonik.

R/ NaCl

Na4Cl

NaHCO3 aaa 9 Aqua ad cc 300

Larutan tersebut harus diencerkan dengan perbandingan 1 sendok makan larutan dicampurkan 9 sendok makan air hangat. Larutan dihirup (dimasukkan) kedalam rongga hidung dan dikeluarkan lagi dengan menghembuskan kuat-kuat atau yang masuk ke nasofaring dikeluarkan melalui mulut, dilakukan 2 kali sehari. Jika sukar mendapatkan larutan diatas dilakukan pencucian rongga hidung dengan 100 cc air hangat yang dicampur dengan 1 sendok makan (15cc) larutan betadin, atau larutan garam dapur setengah sendok teh dicampur segelas air hangat. Dapat diberikan vitamin A 3x50.000 unit dan preparat Fe selama 2 minggu.

b. Pengobatan Operatif

Jika dengan pengobatan konservatif tidak ada perbaikan, maka dilakukan operasi. Teknik operasi antara lain operasi penutupan lubang hidung atau penyempitan lubang hidung dengan implantasi atau dengan jabir osteoperiosteal. Tindakan ini diharapkan akan mengurangi turbulensi udara dan pengeringan sekret, inflamasi mukosa berkurang sehingga mukosa akan kembali normal. Penutupan rongga hidung dapat dilakukan pada nares anterior atau pada koana selama 2 tahun. Untuk menutuo koana dipakai flap palatum.

Akhir – akhir ini bedah sinus endoskopik fungsional (BSEF) sering dilakukan pada kasus rinitis atrofi. Dengan melakukan pengangkatan sekat-sekat tulang yang mengalami osteomielitis, diharapkan infeksi tereradikasi, fungsi ventilasi dan drenase sinus kembali normal, sehingga terjadi regenerasi mukosa.

C. Rinitis Difteri

Penyakit ini disebabkan oleh Corynebacterium diphteriae, dapat terjadi primer pada hidung atau sekunder pada tenggorok, dapat ditemukan dalam keadaan akut atau kronik. Dugaan adanya rinitis difteri harus dipikirkan pada penderita dengan riwayat imunisasi tidak

lengkap. Penyakit ini semakin jarang ditemukan, karena cakupan program imunisasi yang semakin meningkat.

Gejala rinitis difteri akut ialah demam, toksemia, terdapat limfadenitis dan mungkin ada paralisis otot pernapasan. Pada hidung ada ingus yang bercampur darah, mungkin ditemukan pseudomembran putih yang mudah berdarah, dan ada krusta coklat di nares anterior dan rongga hidung. Jika perjalanan penyakitnya menjadi kronik, gejala biasanya lebih ringan dan mungkin dapat sembuh sendiri, tetapi dalam keadaan kronik, masih dapat menulari.

Diagnosis pasti ditegakkan dnegan pemeriksaan kuman dari sekret hidung. Sebagai terapi diberikan ADS, penisilin lokal dan intramuskular. Pasien harus diisolasi sampai hasil pemeriksaan kuman negatif.

D. Rinitis Tuberkulosa

Rinitis tuberkulosa merupakan kejadian infeksi tuberkulosa ekstra pulmoner. Seiring dengan peningkatan kasus tuberkulosis (new emerging disease) yang berhubungan dengan kasus HIV-AIDS, penyakit ini harus diwaspada keberadaannya. Tuberkulosis pada hidung berbentuk noduler atau ulkus, terutama mengenai tulang rawan septum dan dapat mengakibatkan perforasi.

Pada pemeriksaan klinis terdapat sekret mukopurulen dan krusta, sehingga menimbulkan keluhan hidung tersumbat. Diagnosis ditegakkan dengan ditemukannya basil tahan asam (BTA) pada sekret hidung. Pada pemeriksaan histopatologi ditemukan sel datiaLanghans dan limfositosis. Pengobatannya diberikan antituberkulosis dan obat cuci hidung.

E. Rinitis Sifilis

Penyakit ini sudah jarang ditemukan. Penyebab rinitis sifilis ialah kuman Treponema palidum. Pada rinitis sifilis yang primer dan sekunder gejalanya serupa dengan rinitis akut lainnya, hanya mungkin dapat terlihat adanya bercak/bintik pada mukosa. Pada rinitis sifilis tersier dapat ditemukan gumma atau ulkus, yang terutama mengenai septum nasi dan dapat mengakibatkan perforasi septum.

Pada pemeriksaan klinis didapatkan sekret mukopurulen yang berbau dan krusta. Mungkin terlihat perforasi septum atau hidung pelana. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan mikrobiologik dan biopsi. Sebagai pengobatan diberikan penisilin dan obat cuci hidung. Krusta harus dibersihkan secara rutin.

F. Rinitis Alergi

1. Definisi

Rinitis alergika secara klinis didefinisikan sebagai gangguan fungsi hidung, terjadi setelah paparan alergen melalui peradangan mukosa hidung yang diperantarai IgE.6

Sumber lain mengatakan rinitis alergi ialah penyakit inflamasi yang disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien atopi yang sebelumnya telah tersensitisasi dengan alergen yang sama serta dilepaskannya suatu mediator kimia ketika terjadi paparan ulangan dengan alergen spesifik tersebut.2

Definisi menurut WHO ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) tahun 2001 adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, rinore, rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh IgE.2

2. Epidemiologi

Rinitis tersebar di seluruh dunia, baik bersifat endemis maupun muncul sebagai KLB. Di daerah beriklim sedang, insidensi penyakit ini meningkat di musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di daerah tropis, insidensi penyakit tinggi pada musim hujan. Sebagian besar orang, kecuali mereka yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk sedikit dan terisolasi, bisa terserang satu hingga 6 kali setiap tahunnya. Insidensi penyakit tinggi pada anak-anak di bawah 5 tahun dan akan menurun secara bertahap sesuai dengan bertambahnya umur.6,7

Rinitis merupakan salah satu penyakit paling umum yang terdapat di Amerika Serikat, mempengaruhi lebih dari 50 juta orang. Keadaan ini sering berhubungan dengan kelainan pernapasan lainnya, seperti asma. Rinitis memberikan pengaruh yang signifikan pada kualitas hidup. Pada beberapa kasus, dapat menyebabkan kondisi lainnya seperti masalah pada sinus, masalah pada telinga, gangguan tidur, dan gangguan untuk belajar. Pada pasien dengan asma, rinitis yg tidak terkontrol dapat memperburuk kondisi asmanya.6

Perkiraan yang tepat tentang prevalensi rinitis alergi agak sulit yaitu berkisar 4-40%. Terdapat kecenderungan peningkatan prevalensi Rinitis alergi di AS dan di seluruh dunia. Penyebab belum bisa dipastikan, tetapi nampaknya ada kaitan dengan meningkatnya polusi udara, populasi dust mite, kurangnya ventilasi di rumah atau kantor, dan lain-lain.6,7

3. Etiologi dan Klasifikasi Rinitis alergi

Dahulu Rinitis alergi dibedakan dalam 2 macam berdasarkan sifat berlangsungnya, yaitu2:

a Rinitis alergi musiman (seasonal, hay fever, polinosis). Di Indonesia tidak dikenal Rinitis alergi musiman, hanya ada di negara yang mempunyai 4 musim. Alergen

penyebabnya spesifik, yaitu tepungsari (pollen) dan spora jamur. Oleh karena itu nama yang tepat ialah polinosis atau rino konjungtivitis karena gejala klinik yang tampak ialah gejala pada hidung dan mata (mata merah, gatal, disertai lakrimasi). b Rinitis alergi sepanjang tahun (perennial). Gejala pada penyakit ini timbul intermiten

atau terus-menerus, tanpa variasi musim, jadi dapat ditemukan sepanjang tahun. Penyebab yang paling sering ialah allergen inhalan, terutama pada orang dewasa, dan allergen ingestan. Alerge inhalan uatama ialah allergen dalam rumah (indoor) dan allergen di luar rumah (outdoor). Allergen ingestan sering merupakan penyebab pada anak-anak dan biasanya disertai dengan gejala alergik lain, seperti urtikaria, gangguan pencernaan. Gangguan fisiologik pada golongan parenial lebih ringan dibandingkan dengan golongan musiman tetapi karena lebih persisten maka komplikasinya lebih sering ditemukan.2,4,5

Saat ini digunakan klasifikasi Rinitis alergi berdasarkan rekomendasi WHO Initiative ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) tahun 2001, yatu berdasarkan sifat berlangsungnya dibagi menjadi2:

a Intermiten (kadang-kadang): bila gejala kurang dari 4 hari/minggu atau kurang dari 4 minggu.

Rinitis alergi intermiten mempunyai gejala yang hilang timbul, yang hanya berlangsung selama kurang dari 4 hari dalam seminggu atau kurang dari 4 minggu. Rinitis alergi musiman yang sering juga disebut hay fever disebabkan oleh alergi terhadap serbuk bunga (pollen), biasanya terdapat di negara dengan 4 musim. Terdapat 3 kelompok alergen serbuk bunga yaitu: tree, grass serta weed yang tiap kelompok ini berturut-turut terdapat pada musim semi, musim panas dan musim gugur.8,9

Penyakit ini sering terjadi yaitu pada sekitar 10% populasi, biasanya mulai masa anak dan paling sering pada dewasa muda yang meningkat sesuai bertambahnya umur dan menjadi masalah pada usia tua. Gejala berupa rasa gatal pada mata, hidung dan tenggorokan disertai bersin berulang, ingus encer dan hidung tersumbat. Gejala asma dapat terjadi pada puncak musim. Gejala ini akan memburuk pada keadaan udara kering, sinar matahari, serta di daerah pedesaan.8,9

Rinitis alergik persisten mempunyai gejala yang berlangsung lebih dari 4 hari dalam seminggu dan lebih dari 4 minggu. Gejala rinitis alergik ini dapat terjadi sepanjang tahun, penyebabnya terkadang sama dengan rinitis non alergik. Gejalanya sering timbul, akan tetapi hanya sekitar 2-4 % populasi yang mengalami gejala yang berarti. Rinitis alergik biasanya mulai timbul pada masa anak, sedangkan rinitis non alergik pada usia dewasa. Alergi terhadap tungau debu rumah merupakan penyebab yang penting, sedangkan jamur sering pada pasien yang disertai gejala asma dan kadang alergi terhadap bulu binatang. Alergen makanan juga dapat menimbulkan rinitis tetapi masih merupakan kontroversi. Pada orang dewasa sebagian besar tidak diketahui sebabnya.8,9

Gejala rinitis persisten hampir sama dengan gejala hay fever tetapi gejala gatal kurang, yang mencolok adalah gejala hidung tersumbat. Semua penderita dengan gejala menahun dapat bereaksi terhadap stimulus nonspesifik dan iritan.4

Sedangkan klasifikasi rinitis alergik yang baru menurut ARIA terdapat dua jenis sesuai dengan derajat beratnya penyakit. Rinitis alergik dibagi menjadi rinitis alergik ringan (mild) dan rinitis alergik sedang-berat (moderate-severe). Pada rinitis alergik ringan, pasien dapat melakukan aktivitas sehari-harinya (seperti bersekolah, bekerja, berolahraga) dengan baik, tidur tidak terganggu, dan tidak ada gejala yang berat. Sebaliknya pada rinitis alergik sedang-berat, aktivitas sehari-hari pasien tidak dapat berjalan dengan baik, tidur terganggu, dan terdapat gejala yang berat.8,9

4. Patofisiologi

Gejala rinitis alergika dapat dicetuskan oleh beberapa faktor7:

a. Alergen

Alergen hirupan merupakan alergen terbanyak penyebab serangan gejala rinitis alergika. Tungau debu rumah, bulu hewan, dan tepung sari merupakan alergen hirupan utama penyebab rinitis alergika dengan bertambahnya usia, sedang pada bayi dan balita, makanan masih merupakan penyebab yang penting.

b. Polutan

Fakta epidemiologi menunjukkan bahwa polutan memperberat rinitis. Polusi dalam ruangan terutama gas dan asap rokok, sedangkan polutan di luar termasuk gas buang disel, karbon oksida, nitrogen, dan sulfur dioksida. Mekanisme terjadinya rinitis oleh polutan akhir-akhir ini telah diketahui lebih jelas.

c. Aspirin

Aspirin dan obat anti inflamasi non steroid dapat mencetuskan rinitis alergika pada penderita tertentu.

Berdasarkan cara masuknya, alergen dibagi menjadi2:

a Alergen inhalan, yang masuk bersama dnegan udara pernapasan, misalnya tungau debu rumah (D. pteronyssus, D. farinae, B. tropicalis), kecoa, serpihan epitel kulit binatang (kucing, anjing), rerumputan (Bermuda grass) serta jamur (Aspergillus, Alternaria).

b Alergen ingestan, yang masuk ke saluran cerna, berupa makanan, misalnya susu sapi, telur, coklat, ikan laut, udang, kepiting dan kacang-kacangan.

c Alergen injektan, yang masuk melalui suntikan atau tusukan, misalnya penisilin dan sengatan lebah.

d Alergen kontaktan, yang masuk melalui kontak kulit atau jaringan mukosa, misalnya bahan kosmetik, perhiasan.

Rinitis merupakan suatu penyakit inflamasi yang diawali dengan tahap sensitisasi dan diikuti dengan reaksi alergi. Reaksi alergi terdiri dari 2 fase yaitu Immediate Phase Allergic Reaction atau Reaksi Alergi Fase Cepat (RAFC) yang berlangsung sejak kontak dengan alergen sampai 1 jam setelahnya dan Late Phase Allergic Reaction atau Reaksi Alergi Fase Lambat (RAFL) yang berlangsung 2-4 jam dengan puncak 6-8 jam (fase hipereaktif) setelah pemaparan dan dapat berlangsung sampai 24-48 jam.2

Pada kontak pertama dengan alergen atau tahap sensitisasi, makrofag atau monosit yang berperan sebagai sel penyaji (Antigen Presenting Cell/ APC) akan menangkap alergen yang menempel di permukaan mukosa hidung. Setelah diproses, antigen akan membentuk fragmen pendek peptida dan bergabung dengan molekul HLA kelas II membentuk komplek peptida MHC kelas II (Major Histocompatibility Complex) yang kemudian dipresentasikan pada sel T helper (Th 0). Kemudian sel penyaji akan melepaskan sitokin seperti interleukin 1 (IL 1) yang akan mengaktifkan Th 0 untuk berproliferasi menjadi Th 1 dan Th 2. Th 2 akan menghasilkan berbagai sitokin seperti IL 3, IL 4, IL 5 dan IL 13.2

IL 4 dan IL 13 dapat diikat oleh reseptornya di permukaan sel limfosit B, sehingga sel limfosit B menjadi aktif dan akan memproduksi imunoglobulin E (Ig E). Ig E disirkulasi darah akan masuk ke jaringan dan diikat oleh reseptor Ig E di permukaan sel mastosit atau basofil (sel mediator) sehingga ke dua sel ini menjadi aktif. Proses ini disebut sensitisasi yang menghasilkan sel mediator yang tersensitisasi. Bila mukosa yang sudah tersensitisasi terpapar dengan alergen yang sama, maka kedua rantai Ig E akan mengikat alergen spesifik dan terjadi degranulasi (pecahnya dinding sel) mastosit dan basofil dengan akibat terlepasnya mediator

dikeluarkan Newly Formed Mediators antara lain prostaglandin D2 (PGD2), leukosit D4 (LT D4). Leukotrien C4 (LT C4), bradikin, Platelet Activating Factor (PAF) dan berbagai sitokin. IL3, IL4, IL5, IL6, GM-CSF (Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor), dll, yang disebut sebagai Reaksi Alergi Fase Cepat.2

Histamin akan merangsang reseptor H1 pada ujung saraf vidianus sehingga menimbulkan rasa gatal pada hidung dan bersin-bersin. Histamin juga akan menyebabkan kelenjar mukosa dan sel goblet mengalami hipersekresi dan permeabilitas kapiler meningkat sehingga terjadi rinore. Gejala lain adalah hidung tersumbat akibat vasodilatasi sinusoid. Selain histamin merangsang ujung saraf vidianus, juga menyebabkan rangsangan pada mukosa hidung sehingga terjadi pengeluaran Inter Cellular Adhesion Molecule 1 (ICAM 1).2

Pada RAFC, sel mastosit juga akan melepaskan molekul kemotaktik yang menyebabkan akumulasi sel eosinofil dan netrofil di jaringan target. Gejala akan terus berlanjut dan mencapai puncak 6-8 jam setelah pemaparan. Pada RAFL ditandai dengan penambahan jenis dan jumlah sel inflamasi seperti eosinofil, limfosit, netrofil, basofil dan mastosit di mukosa hidung serta peningkatan sitokin seperti IL3, IL4, IL5 dan Granulocyte Macrophag Colony Stimulating Factor (GM-CSF) dan ICAM 1 pada hidung. Timbulnya gejala hiperaktif atau hiperresponsif hidung adalah akibat peranan eosinofil dengan mediator inflamasi dari granulnya seperti Eosinophilic Cationic Protein (ECP), Eosinophilic Derivided Protein (EDP), Major Basic Protein (MBP), dan Eosinophilic Perixidase (EPO). Pada fase ini, selain faktor spesifik (alergen), iritasi oleh faktor non spesifik dapat memperberat gejala seperti asap rokok, bau yang merangsang, perubahan cuaca, dan kelembaban udara yang tinggi.2

5. Diagnosis

Diagnosis Rinitis alergi ditegakkan berdasarkan: a Anamnesis

Anamnesis sangat penting, karena seringkali serangan tidak terjadi di hadapan pemeriksa. Hampir 50% diagnosis dapat ditegakkan dari anamnesis saja. Anamnesis dimulai dengan menanyakan riwayat atopi pada keluarga. Pasien juga perlu ditanya mengenai gangguan alergi yang menyerang hidung, seperti asma, ekzema, urtikaria, atau sensitivitas obat.1,2

Gejala Rinitis alergi yang khas ialah terdapatnya seragan bersin berulang. Sebetulnya bersin merupakan gejala yang normal, terutama pada pagi hari atau bila terdapat kontak dengan sejumlah besar debu. Hal ini merupakan mekanisme fisiologik, yaitu proses membersihkan sendiri (self cleaning process). Bersin ini terutama merupakan gejala RAFC

dn kadang-kadang pada RAFL sebagai akibat dilepaskannya histamine. Gejala lain ialah keluar ingus (rinore) yang encer dan banyak, hidung tersumbat, hidung dan mata gatal, yang kadang-kadang disertai dengan banyak air mata keluar (lakrimasi). Seringkali gejala yang timbul tidak lengkap, terutama pada anak. Kadang-kadang keluhan hidung tersumbat merupakan keluhan utama atau satu-satunya gejala yang diutarakan oleh pasien.2

b Pemeriksaan Fisik

Pada rinoskopi anterior tampak mukosa edema, basah, livid disertai adanya sekret encer yang banyak. Bila gejala persisten, mukosa inferior tampak hipertrofi. Pemeriksaan nasoendoskopi dapat dilakukan bila peralatan tersedia. Gejala spesifik lain pada anak ialah terdapatnya bayangan gelap di daerah bawah mata yang terjadi karena stasis vena sekunder akibat obstruksi hidung. Gejala ini disebut allergic shiner. Selain itu sering juga tampak anak menggosok-gosok hidung, karena gatal dengan punggung tangan. Keadaan ini disebut sebagai allergic salute. Keadaan menggosok-gosok hidung ini lama kelamaan akan mengakibatkan adanya garis melintang di dorsum nasi bagian sepertiga bawah, yang disebut allergic crease. Mulut sering terbuka dengan lengkung langit-langit yang tinggi, sehingga akan menyebabkan gangguan pertumbuhan gigi-geligi (facies adenoid). Dinding posterior faring tampak granuler dan edema (cobblestone appearance), serta dinding lateral faring menebal. Lidah tampak seperti gambaran peta (geographic tongue). Polip dapat timbul pada antrum maksilaris dan region etmoidalis, kemudian meluas ke dalam meatus superior dan media. Selain itu dapat terjadi perubahan degeneratif polipoid pada seluruh mukosa hidung, atau menutup dinding hidung lateral, namun tampilan klasik mukosa hidung ini tidak selalu ditemukan.1,2

c Pemeriksaan Penunjang 1) In vitro

Hitung eosinofil dalam darah tepi dapat normal atau meningkat. Demikian juga pemeriksaan IgE total seringkali menunjukkan nilai normal, kecuali bila tanda alergi pada pasien lebih dari satu macam penyakit, misalnya selain rinitis alergi juga menderita asma bronchial atau urtikaria. Pemeriksaan ini berguna untuk prediksi kemungkinan alergi pada bayi atau anak kecil dari suatu keluarga dengan derajat alergi yang tinggi. Lebih bermakna ialah pemeriksaan IgE spesifik dengan RAST (Radio Immunosorbent Test) atau ELISA (Enzym Linked Immuno Sorbent Assay Test). Pemeriksaan sitologi hidung, walaupun tidak dapat memastikan diagnosis, tetap berguna sebagai pemeriksaan pelengkap. Ditemukannya eosinofil dalam jumlah banyak menunjukkan kemungkinan alergi inhalan. Jika basofil (>5 sel/lap) mungkin disebabkan alergi makanan, sedangkan jika ditemukan sel PMN menunjukkan adanya infeksi bakteri.1,2

2) In vivo

Alergen penyebab dapat dicari dengan cara pemeriksaan tes cukil kulit, uji intrakutan atau intradermal yang tunggal atau berseri (Skin End-point Titration/SET), SET dilakukan untuk alergen inhalan dengan menyuntikkan alergen dalam berbagai konsentrasi. Keuntungan SET selain allergen penyebab, juga derajat alergi serta dosis inisial untuk desensitisasi dapat diketahui.2

Untuk alergi makanan, uji kulit yang akhir-akhir ini banyak digunakan ialah Intracutaneus Provocative Dilutional Food Test (IPDFT), namun sebagai baku emas dapat dilakukan dengan diet eliminasi dan provokasi (Challenge Test).Meskipun tes kulit dapat dilakukan pada semua anak tetapi tes kulit kurang bermakna pada anak berusia di bawah 3 tahun. Alergen penyebab yang sering adalah inhalan seperti tungau debu rumah, jamur, debu rumah, dan serpihan binatang piaraan, walaupun alergen makanan juga dapat sebagai penyebab terutama pada bayi. Susu sapi sering menjadi penyebab walaupun uji kulit sering hasilnya negatif. Uji provokasi hidung jarang dilakukan pada anak karena pemeriksaan ini tidak menyenangkan.1,2,5,6

Alergen ingestan secara tuntas lenyap dalam tubuh dalam waktu 5 hari. Selanjutnya diamati reaksinya. Pada diet eliminasi, jenis makanan setiap kali dihilangkan dari menu makanan sampai suatu ketika gejala menghilang dengan meniadakan jenis makanan.2

6. Penatalaksanaan a Eliminasi alergen

Terapi yang paling ideal adalah menghindari kontak dengan alergen penyebabnya. Pasien harus mengadakan perubahan lingkungan yang sesuai seperti mencegah paparan yang tak perlu terhadap serbuk rumput-rumputan. Penggunaan filter udara listrik dapat sangat membantu. Pasien yang peka terhadap debu harus hidup di lingkungan yang sebersih mungkin, setiap ruangan dibebaskan dari benda-benda pengumpul debu seperti karpet dan gorden. Pasien yang peka terhadap asap harus menghinari ruangan penuh asap, serta hubungan dengan perokok dalam ruangan tertutup, seperti mobil. Pasien yang diketahui peka terhadap makanan tertentu harus menghilangka makanan tersebut dari diet mereka. 1,2,5

b Medikamentosa

Farmakoterapi hendaknya mempertimbangkan keamanan obat, efektifitas, dan kemudahan pemberian. Farmakoterapi masih merupakan andalan utama sehubungan dengan kronisitas penyakit. Kombinasi yang sering dipakai adalah antihistamin H1 dengan dekongestan.6,7

Pemilihan obat-obatan. Pemilihan obat-obatan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain6,7:

1) Obat-obat yang tidak memiliki efek jangka panjang. 2) Tidak menimbulkan takifilaksis.

3) Beberapa studi menemukan efektifitas kortikosteroid intranasal. Meskipun demikian pilihan terapi harus dipertimbangkan dengan kriteria yang lain.

4) Kortikosteroid intramuskuler dan intranasal tidak dianjurkan sehubungan dengan adanya efek samping sistemik.

Antihistamin yang dipakai ialah antagonis histamin H-1 yang bekerja secara inhibitor kompetitif pada reseptor H-1 sel target, dan merupakan preparat farmakologik yang paling sering dipakai sebagia lini pertama pengobatan rinitis alergi. Pemberian dapat dalam kombinasi atau tanpa kombinasi dengan dekongestan secara peroral.2

Preparat simpatomimetik golongan agonis adrenergik alfa dipakai sebagai dekongestan hidung oral dengan atau tanpa kombinasi dengan antihistamin atau topical. Namun pemakaian secara topikal hanya boleh untuk beberapa hari saja untuk menghindari terjadinya rinitis medikamentosa.2

Preparat kortikosteroid dipilih bila gejala utama sumbatan hidung akibat respon fase lambat tidak berhasil diatasi dengan obat lain. Yang penting diapakai ialah kortikosteroid

topikal (beklometason, budesonid, flunisolid, flutikason, mometason furoat, dan triamsinolon). Kortikosteroid topikal bekerja untuk mengurangi jumlah sel mastosit pada mukosa hidung, mencegah pengeluaran protein sitotoksik dari eosinofil, mengurangi aktifitas limfosit, mencegah bocornya plasma.1,2

Preparat antikolinergik topikal aalah ipratropium bromide, bermanfaat untuk mengatasi rinore, karena aktifitas inhibisi reseptor kolinergik pada permukaan sel efektor.2

c Terapi Bedah

Tindakan konkotomi parsial (pemotongan sebagian konka inferior), konkoplasti atau multiple outfractured, inferior turbinoplasty, perlu dipikirkan bila konka inferior hipertrofi berat dan tidak berhasil dikecilkan dengan cara kauterisasi memakai AgNO3 25% atau triklor asetat.2

d Imunoterapi

Cara pengobatan ini dilakukan pada alergi inhalan dengan gejala yang berat dan sudah berlangsung lama serta dengan pengobatan cara lain tidak memberikan hasil yang memuaskan. Tujuan dari imunoterapi ialah pembentukkan IgG blocking antibody dan penurunan IgE. Ada 2 metode imunoterapi yang umum dilakukan yaitu intradermal dan sublingual.2

Gambar 8. Algoritma penatalaksanaan Rinitis alergi menurut WHO

G. Rinitis Vasomotor

1. Definisi

Rinitis vasomotor ialah suatu keadaan idiopatik yang didiagnosis tanpa adanya infeksi, alergi, eosinofilia, perubahan hormonal (kehamilan, hipotiroid), dan pajanan obat (kortikosteroid oral, antihipertensi, B-bloker, aspirin, klorpromazin dan obat topical hidung dekongestan).

Rinitis ini digolongkan menjadi non alergi bila adanya alergi/alergen spesifik tidak dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan alergi yang sesuai (anamnesis, tes cukil kulit, kaar antibody IgE spesifik serum).

Kelainan ini disebut juga vasomotor catarrh, vasomotor rinorhea, nasal vasomotor instability, atau juga non-alergic perennial rhinitis.

2. Penyebab dan Patofisiologi

Etiologi masih belum diketahui pasti. Beberapa hipotesis telah dikemukakan untuk menerangkan patofisiologi rhinitis vasomotor:

a. Neurogenik

Serabut simpatis hidung berasal dari korda spinalis segmen Th 1-2, menginervasi terutama pembuluh darah mukosa dan sebagian kelenjar. Serabut simpatis melepaskan ko-transmitter noradrenalin dan neuropeptida Y yang menyebabkan vasokonstriksi dan penurunan sekresi hidung. Tonus simpati ini berfluktuasi sepanjang hari yang menyebabkan adanya peningkatan tahanan rongga hidung yang bergantian setiap 2-4 jam. Keadaan ini disebut sebagai “siklus nasi”. Dengan adanya siklus ini, seseorang akan mampu ntuk dapat bernapas dengan tetap normal melalui rongga hidung yang berubah-ubah luasnya.

Serabut saraf parasimpatis berasal dari nucleus salivatori superior menuju ganglion sfenopalatina dan membentuk n. Vidianus, kemudian menginervasi pembuluh darah dan terutama kelenjar eksokrin. Pada rangsangan kana terjadi pelepasan ko-transmiter asetilkolin dan vasoaktif intestinal peptide yang menyebabkan peningkatan sekresi hidung dan vasodilatasi, sehingga terjadi kongesti hidung. Rinitis vasomotor diduga sebagai akibat dari ketidak seimbangan impuls saraf otonom di mukosa hidung yang berupa bertambahnya aktivitas system saraf parasimpatis.2

b. Neuropeptida

Pada mekanisme ini terjadi disfungsi hidung yang diakibatkan oleh meningkatnya rangsangan terhadap saraf sensoris serabut C di hidung. Adanya rangsangan abnormal saraf sensoris ini akan diikuti dnegan peningkatan pelepasan neuropeptida seperti substance P dan calcitonin gene-related protein yang mneyebabkan peningkatan permeabilitas vascular dna sekresi kelenjar. Keadaan ini menerangkan terjadinya peningkatan respon pada hiper-reaktivitas hidung.

c. Nitrik Oksida

Kadar nitrik oksida (NO) yang tinggi dan persisten di lapisan epitel hidung dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau nekrosis epitel, sehingga rangsangan non-spesifik berinteraksi langsung ke lapisan sub-epitel. Akibatnya terjadi peningkatan reaktivitas serabut trigeminal dan recruitment refleks vaskular dan kelenjar mukosa hidung.

d. Trauma

Rinitis vasomotor dapat merupakan komplikasi jangka panjang dari trauma hidung melalui mekanisme neurogenik dan/atau neuropeptida.

3. Tanda dan Gejala

Pada rinitis vasomotor, gejala sering dicetuskan oleh berbagai rangsangan non-spesifik, seperti asap rokok, bau yang menyengat, parfum, minuman beralkohol, makanan

pedas, udara dingin, pendingin atau pemanas ruangan, perubahan kelembaban, perubahan suhu luar, kelelahan dan stress/emosi. Pada keadaan normal, faktor tadi tidak dirasakan sebagai gangguan oleh individu tersebut.

Kelainan ini merupakan gejala yang mirip dengan rinitis alergi, namun gejala yang dominan adalah hidung tersumbat, bergantian kiri dan kanan, tergantung pada posisi pasien. Selain itu terdapat rinore yang mukoid atau serosa. Keluhan ini jarang disertai dengan gejala mata.

Gejala dapat memburuk pada pagi hari waktu bangun tidur oleh karena adanya perubahan suhu yang ekstrim, udara lembab, juga oleh karena asap rokok dan sebagainya.

Berdasarkan gejala yang menonjol, kelainan ini dibedakan dalam 3 golongan, yaitu: a. Golongan bersin, gejala biasanya member respon yang baik dengan terapi

antihistamin dan glukokortikosteroid topikal.

b. Golongan rinore, gejala dapat diatasi dengan pemberian antikolinergik topikal. c. Golongan tersumbat, terapi umumya memberi respon yang baik dengan terapi

glukokortikosteroid topikal dan vasokonstriktor topikal. 4. Diagnosis 2

Diagnosis umumnya ditegakkan dengan cara ekslusi yaitu menyingkirkan adanya rinitis infeksi, alergi, okupasi, hormonal dan akibat obat. Dalam anamnesis dicari faktor yang mempengaruhi timbulnya gejala.

Pada pemeriksaan rinoskopi anterior tampak gambaran yang khas beupa edema mukosa hidung, konka berwarna merah gelap atau merah tua, tetapi dapat pula pucat. Hal ini perlu dibedakan dengan rinitis alergi. Permukaan konka dapat licin berbenjol-benjol (hipertropi). Pada rongga hidung terdapat sekret mukoid, biasanya sedikit. Akan tetapi pada golongan rinore sekret yang ditemukan ialah serosa dan banyak jumlahnya.

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menyingkirkan rinitis alergi, kadang ditemukan juga eosinofil pada sekret hdung, akan tetapi dalam jumlah sedikit. Tes cukit kulit bisanya negatif. Kadar IgE spesifik tidak meningkat.

5 . Penatalaksanaan

Penatalaksanaan pada rinitis vasomotor bervariasi, tergantung pada faktor penyebab dan gejala yang menonjol, secara garis besar dibagi dalam:

b. Pengobatan simptomatis dengan obat-obatan dekongestan oral, cuci hiung dengan garam fisiologis, kauterisasi konka hipertropi dengan larutan AgNO3 25% atau triklor asetat pekat. Dapat juga diberikan kortikosteroid topikal 100-200 mikrogram. Dosis dapat ditingkatkan sampat 400 mikrogram sehari. Hasilnya akan terlihat setelah pemakaian paling sedikit selama 2 minggu. Saat ini terdapat kortikosteroid topikal baru dalam larutan aqua seperti flutikason propionate dan mometason furoat dengan pemakaian cukup satu kali sehari dengan dosis 200 mcg. Pada kasus dengan rinore yang berat dapat ditambahkan antikolinergik topical (ipatropium bromide). Saat ini sedang dalam penelitian adalah terapi desentisisasi dengan obat capsaicin topical yang mengandung lada.

c. Operasi dengan cara bedah beku, elektrokauter, atau konkotomi parsial konka inferior. d. Neurektomi n.vidianus yaitu dengan melakukan pemotongan pada n.vidianus bila dengan cara diatas tidak memberikan hasil optimal. Operesi ini tidaklah mudah, dapat menimbulkan komplikasi seperti sinusitis, diplopia, buta, gangguan lakrimasi, neuralgia atau anestesis infraorbita dan palatum. Dapat juga dilakukan tindakan blocking ganglion sfenopalatina.

H. Rinitis Medikamentosa

Rinitis medikamentosa adalah suatu kelainan hidung berupa gangguan respons normal vasomotor yang diakibatkan oleh pemakaian vasokonstriktor topikal (tetes hidung atau semprot hidung) dalam waktu lama dan berlebihan, sehingga menyebabkan sumbatan hidung yang menetap. Dapat dikatakan bahwa hal ini disebabkan oleh pemakaian obat yang berlebihan (drug abuse).2

1. Patofisiologi

Mukosa hidung merupakan organ yang sangat peka terhadap rangsangan atau iritan, sehingga harus berhati-hati memakai topikal vasokonstriktor. Obat topikal vasokonstriktor dari golongan simpatomimetik akan menyebabkan siklus nasi terganggu dan akan berfungsi normal kembali apabila pemakaian obat itu dihentikan.

Pemakaian topikal vasokonstriktor yang berulang dalam waktu lama akan menyebabkan terjadinya fase dilatasi berulang setelah vasokonstriksi, sehingga timbul gejala obstruksi. Adanya gejala obstruksi ini menyebabkan pasien lebih sering dan lebih banyak lagi memakai obat tersebut. Pada keadaaan ini ditemukan kadar agonis alfa-adrenergik yang tinggi di mukosa hidung. Hal ini akan diikuti dengan penurunan sensitivitas reseptor alfa-adrenergik di pembuluh sehingga terjadi suatu toleransi. Aktivitas dari tonus simpatis yang

menyebabkan vasokonstriksi menghilang. Akan terjadi dilatasi dan kongesti jaringan mukosa hidung, keadaan ini disebut juga sebagai rebound congestion.

Kerusakan yang terjadi pada mukosa hidung pada pemakaian obat tetes hidung dalam waktu lama ialah : silia rusak, sel goblet berubah ukurannya, membran basal menebal, pembuluh darah melebar, stroma tampak edema, hipersekresi kelenjar mucus dan perubahan pH sekret hidung, lapisan submukosa menebal dan lapisan periostium menebal.

Oleh karena itu pemakaian obat topikal vasokonstriktor sebaiknya tidak lebih dari satu minggu, dan sebaiknya yang bersifat isotonik dengan sekret hidung normal (pH antara 6,3 dan 6,5) .

2. Gejala dan tanda

Pasien mengeluh hidungnya tersumbat terus menerus dan berair. Pada pemeriksaan tampak edema / hipertrofi konka dan sekret hidung yang berlebihan. Apabila diberi tampon adrenain, edema konka tidak berkurang.

3. Penatalaksanaan

a. Hentikan pemakaian obat tetes atau semprot vasokonstriktor hidung.

b. Untuk mengatasi sumbatan berulang, dapat diberikan kortikosteroid oral dosis tinggi jangka pendek dan dosis diturunkan secara bertahap dengan menrunkan dosis sebanyak 5 mg setiap hari.

c. Obat dekongestan oral (biasanya mengandung pseudoefedrin)

Apabila dengan cara ini tidak ada perbaikkan setelah 3 minggu, pasien dirujuk ke dokter THT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rinitis adalah reaksi proses inflamasi pada mata, hidung, dan tenggorokan akibat iritan dari infeksi, udara bebas (alergen) yang memicu pengeluaran histamin ataupun iritasi. Rinitis dibagi atas 2 kategori, yaitu rinitis alergi dan rinitis non alergi.

Rinitis alergi merupakan penyakit saluran nafas yang sering dijumpai pada anak disamping asma dan sinusitis. Sekitar 40 % anak pernah mengalami rinitis alergi sampai usianya 6 tahun. Rinitis alergi merupakan penyakit yang didasari oleh proses inflamasi. Terdapat hubungan yang erat antara saluran napas atas dan bawah.

Rinitis non alergi sering pada orang dewasa dan menyebabkan gejala bertahun-tahun seperti pilek dan hidung tersumbat. Beberapa orang yang menderita rinitis non alergi mengalami inflamasi pada daerah hidung dan sinusnya.

Rinitis merupakan peradangan pada mukosa hidung. Untuk mendiagnosis suatu rinitis diperlukan informasi perjalanan penyakit maupun pemeriksaan fisik. Tes diagnosis yang umumnya dilakukan adalah tes untuk rinitis alergi yaitu percutaneous skin test dan tes alergen spesifik antibodi imunoglobulin E (Ig E). Pemeriksaan yang jarang dilakukan seperti tes provokasi hidung, sitologi hidung, nasolaringoskopi, dan intradermal skin test.

B. Saran

Rinitis kronis adalah harus segera dilakukan tatalaksana yang cepat, tepat dan teratur agar tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Edukasi kepada pasien tentang penyakit rinitis kronis ini sangat penting agar pasien mengerti bahwa penyakit ini dapat dilakukan pengendalian dengan baik dari faktor penyebab.

DAFTAR PUSTAKA

1 Hilger,A Peter. Rinosinusitis Alergika. Dalam : Adams, Boies, Higler. BOIES: Buku Ajar Penyakit THT (Boies Fundamentals of Otolaryngology) edisi 6. Jakarta : EGC. 1997. h.210-218.

2 Nina Irawati, Elise Kasakeyan dan Nikmah Rusmono. Rinitis Alergi. Soepardi EA,

Iskandar N, editor. Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala Leher

Edisi Keenam. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 2007. h. 118-122.

3 Kapita Selekta Kedokteran, Media Aesculapius: FKUI, 2001

4 Rukmini sri,dkk. Pedoman Diagnosis Dan Terapi, Bag/SMF Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorok edisi III. Surabaya : RSU dokter Soetomo.2005.h.21-24.

5 Standar Pelayanan Medis 10 Penyakit Terbanyak. Bagian Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorokan-Bedah Kepala dan Leher, Perjan RS Dr. Hasan Sadikin Bandung. 2004.124-135.

6 Anonim. Rhinitis. 2008. Available from: www.nasal.net. Diakses pada tanggal 23 Juni 2014.

7 Ariyanto Harsono, Anang Endaryanto. Rinitis Alergika. Online. Available from URL:

http://www.pediatrik.com diunduh 22 Juni 2014, pukul 20.00

8 Probst, Rudolf. Basic Otorhinolaryngology: A Step By Step Learning Guide. Stuttgart : Thieme, 2006.