KEJENUHAN BELAJAR PESERTA DIDIK

(Penelitian Eksperimen Kuasi terhadap Peserta Didik Kelas XII MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

Oleh

DIAN RAMADHANI 0901186

JURUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

DENGAN TEKNIK RESTRUKTURISASI KOGNITIF UNTUK MEREDUKSI KEJENUHAN BELAJAR PESERTA DIDIK

(Penelitian Eksperimen Kuasi terhadap Peserta Didik Kelas XII MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014)

Oleh Dian Ramadhani

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Pendidikan

© Dian Ramadhani 2013 Universitas Pendidikan Indonesia

Desember 2013

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dian Ramadhani. (2013). Efektivitas Konseling Kognitif Perilaku dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif untuk Mereduksi Kejenuhan Belajar Peserta Didik (Penelitian Eksperimen Kuasi terhadap Peserta Didik Kelas XII MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014).

Penelitian dilatarbelakangi oleh tingkat kejenuhan belajar pada peserta didik Madrasah Aliyah. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk mereduksi kejenuhan belajar peserta didikkelas XII MA Al-Inayah Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode eksperimen kuasi. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket kejenuhan belajar, dan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan statistik uji t. Hasil penelitian menunjukkan: (1) secara umum profil tingkat kejenuhan belajar berada pada kategori jenuh; (2) rancangan intervensi berfokus pada penurunan gejala kejenuhan belajar; dan (3) konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif efektif untuk mereduksi kejenuhan belajar. Rekomendasi penelitian ditujukan: (1) bagi konselor, agar secara aplikatif dapat melakukan langkah-langkah intervensi; (2) bagi pihak sekolah, perlu berperan aktif dalam pencegahan terjadinya kejenuhan belajar pada peserta didik; dan (3) bagi peneliti selanjutnya, untuk mengeksplorasi dinamika, faktor-faktor yang memengaruhi kejenuhan belajar, serta mencoba penggunaan teknik konseling lainnya dalam menangani kejenuhan belajar.

Dian Ramadhani. (2013). Effectiveness of Cognitive Behavior Counseling Using Cognitive Restructuring Technique to Reduce Students’ Burnout. (A Quasi Experimental Research on Students in Grade XII MA Al-Inayah Bandung Academic Year of 2013/2014).

The reason underlying this research was the Madrasah Aliyah students’ burnout level. The purpose of this research is to test effectiveness of Cognitive Behavior Counseling using Cognitive Restructuring technique to reduce the burnout level of XII grade students at MA Al-Inayah Bandung. This research employed quantitative approach with quasi experiment method. To collect the data, the students’ burnout questionnaire was distributed to the students. Besides, this research also used t test statistical data analysis. The result shows that: (1) generally, the profile of students’ burnout was on burnout; (2) the intervention program implemented in this research was focused on reducing the tendency of

students’ burnout level; and (3) the Cognitive Behavior Counseling using

Cognitive Restructuring technique was effective in reducing students’ burnout. In regard to the results above research, recommendation is intended to: (1) counselor, for practically, they can take the steps of interventions immediately; (2) for the school, so that they can significantly for contribute to prevent the burnout happen to the students; and (3) for the further researcher, need to explore the dynamics, the factor affects of students' burnout, and try to use another counseling technique to handle the burnout level.

A.Latar Belakang Penelitian

Kemajuan suatu bangsa merupakan cita-cita bagi seluruh negara. Salah satu

faktor pendukung kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan

mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan perwujudan diri

individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan merupakan

usaha yang terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta

didik demi mencapai masa depan yang sukses dan berprestasi. Di dalam UU

No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pengertian

pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sesuai dengan pengertian pendidikan nasional tersebut, secara umum

pendidikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta

didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal sehingga

dapat mewujudkan diri sesuai potensi dirinya. Kapasitas intelektual merupakan

bagian dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang perlu dikembangkan.

Makmun (2009:102) mengungkapkan bahwa pada usia 13 tahun kapasitas

intelektual akan mengalami peningkatkan yang signifikan, dimana persentase taraf

kematangan dan kesempurnaan IQ (Intelegence quotient) seseorang mencapai 92

%. Pendidikan sudah seharusnya mampu mengeksplorasi kapasitas intelektual

yang dimiliki peserta didik yang dimanifestasikan dengan wawasan informasi

yang luas dan berkembangnya kapasitas berpikir.

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan

proses pendidikan di sekolah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan

banyak bergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik

sertaan dan semangat dari peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Menurut DePorter (2008:14) faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran

adalah suasana yang tidak membosankan serta aktivitas belajar yang membuat

peserta didik senang dan bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa proses

pembelajaran hendaknya memenuhi kebutuhan dan harapan yang diinginkan oleh

peserta didik, dalam bentuk lancarnya proses pembelajaran serta tingginya minat

dan prestasi belajar peserta didik. Dalam rangka mengembangkan potensi peserta

didik secara optimal maka diselenggarakannya serangkaian kegiatan pembelajaran

yang bersifat formal, nonformal maupun informal dengan berbagai jenjang.

Madrasah Aliyah (MA) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang

ditempuh oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara

formal. Madrasah Aliyah berada di bawah koordinasi Departemen Pendidikan

Nasional dan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Usia peserta

didik pada jenjang MA umumnya berusia 16-18 tahun. Peserta didik usia 16-18

tahun tergolong kedalam masa remaja. Istilah adolescence atau remaja berasal

dari kata latin adolescere yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”

(Hurlock, 1994:206).

Santrock (2004:26) menjelaskan adolescence sebagai masa perkembangan

transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis,

kognitif, dan sosial-emosional. Pikunas (Yusuf, 2008:184) menyatakan periode

remaja dipandang sebagai masa “strom and stres”, frustrasi dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta, dan perasaan

teralineasi (tersisihkan) dari kehidupan sosial budaya orang dewasa. Berdasarkan

pendapat tersebut remaja yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa akan

banyak mengalami perubahan dalam dirinya, yang memungkinkan remaja terlibat

pada permasalahan-permasalahan dan rentan untuk terjadinya stres sehingga bisa

menjadi hambatan bagi remaja dalam berkembang.

Menurut Steinberg (Nasution, 2007:7) bahwa remaja sekitar usia 15–18

tahun mengalami banyak perubahan dari sisi kognitif, emosional, dan sosial,

berpikir lebih kompleks, secara emosional lebih sensitif, dan lebih sering

yang terjadi pada remaja membuat remaja mengalami konflik diri yang membuat

stres dan dituntut untuk dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan yang

dialaminya. Hambatan dan konflik dalam kehidupan remaja akan sangat

mengganggu kesehatan fisik dan emosi, menghancurkan motivasi dan

kemampuan menuju sukses di sekolah serta akan merusak hubungan pribadi

remaja. Senada dengan pendapat Hurlock (1994:221) sebagai berikut :

Remaja menunjukkan ketidaksenangannya terhadap tuntutan pendidikan dengan menjadi orang yang berprestasi rendah, dan bekerja dibawah kemampuan dalam setiap mata pelajaran atau dalam mata pelajaran yang tidak disukai. Terdapat remaja yang melakukan bolos sekolah dan berusaha memperoleh izin dari orang tua untuk berhenti sekolah sebelum waktunya atau berhenti sekolah ketika duduk di kelas terakhir tanpa merasa perlu untuk memperoleh ijazah.

Konflik diri yang membuat remaja stres pada proses belajar di sekolah

banyak dikarenakan adanya tuntutan dan harapan yang harus dipenuhi. Menurut

Hastuti (Setiawati, 2010:2) menjadi pelajar merupakan hal yang berat karena

banyak tuntutan dan tugas yang dibebankan oleh sekolah kepadanya. Tuntutan

dan harapan yang tinggi terhadap remaja untuk berprestasi di sekolah membuat

remaja tertekan dan mengalami ketegangan. Penelitian Walker (Nasution, 2007:6)

terhadap 60 orang remaja membuktikan bahwa beberapa penyebab utama

ketegangan dan masalah yang ada pada remaja berasal dari hubungan dengan

teman dan keluarga, tekanan dan harapan dari diri mereka sendiri dan orang lain,

serta tekanan di sekolah oleh guru dan pekerjaan rumah. Salah satu beban belajar

yang dapat menimbulkan stres pada remaja adalah jam belajar yang padat. Hal ini

sesuai dengan pendapat Musrofi (2010:13):

Kepadatan jam belajar peserta didik di Indonesia menempati peringkat 1 dengan 242 jumlah hari sekolah/tahun di atas Korea Selatan dengan 220 hari/tahun. Beban belajar ini dinilai sangat padat dan membebani peserta didik. Padahal kemampuan peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran hanya 1/6 x /24 jam atau lebih kurang 4 jam dalam sehari. Jika peserta didik menerima beban belajar melebihi batas maksimum yang dapat mereka tangkap, maka yang timbul adalah stres.

Tuntutan jam belajar yang padat dapat menambah beban belajar bagi peserta

didik. Dan dapat dikatakan bahwa sekolah ikut berperan terhadap timbulnya stres

2010:2) terhadap peserta didik SMAN 5 Bandung tahun pelajaran 2006/2007 yang

menunjukkan stresor yang dominan pada peserta didik adalah aspek lingkungan

keluarga dan lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan atau stres

dapat dialami remaja yang memiliki tugas sebagai seorang pelajar. Tingginya

tingkat stres terutama di sekolah menengah merupakan hal yang tidak

menguntungkan bagi peserta didik karena sebagian waktu mereka dihabiskan di

sekolah.

Bagi sebagian peserta didik, sekolah dengan segala elemennya justru

menjadi sesuatu yang menakutkan sehingga menimbulkan tekanan dan stres pada

peserta didik. Elemen yang dimaksudkan antara lain kurikulum yang dirasa terlalu

berat, cara mengajar atau perlakuan guru yang menekan, dan lingkungan

pergaulan sebaya yang tidak sehat (Munawaroh, 2011:4). Tekanan atau stres yang

berasal dari lingkungan sekolah inilah yang akan menghambat perkembangan

peserta didik, yang seharusnya menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman

dan sehat bagi perkembangan fisik dan psikis peserta didik itu sendiri.

Stres yang tidak dikelola dengan baik dalam jangka waktu lama akan

menimbulkan kejenuhan. Sesuai dengan pendapat Silvar (2001:26) yang

menyatakan bahwa stres yang berkepanjangan akan menyebabkan seseorang

mengalami kejenuhan. Secara harfiah kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga

tidak mampu lagi memuat apapun. Maslach & Leiter (1993:17) mendefinisikan

kejenuhan adalah hasil dari tekanan emosional yang konstan dan berulang, yang

diasosiasikan dengan keterlibatan yang intensif dalam hubungan antar personal

untuk jangka waktu yang lama. Chernis (1980:34) menjelaskan bahwa kejenuhan

(burnout) muncul dari adanya tuntutan kerja yang mengakibatkan ketegangan dan

stres yang lama sehingga menyebabkan kelelahan emosi, depersonalisasi, dan

menurunnya motivasi.

Menurut Schaufeli & Hu (2009:397) kejenuhan pada intinya adalah bekerja.

Peserta didik sebagai pelajar juga memiliki aktivitas bekerja yaitu belajar

sehingga rentan memiliki kecenderungan mengalami kejenuhan. Kejenuhan yang

terjadi dalam setting akademik yang sering dialami oleh peserta didik disebut

sebagai suatu kondisi dimana peserta didik mengalami keletihan fisik, emosional,

dan mental diakibatkan intensitas yang lama terhadap tuntutan akademis.

Penelitian yang dilakukan Skovholt (2003) menunjukkan sebagian besar faktor

pemicu kejenuhan pada kegiatan belajar adalah karena rutinitas yang tidak banyak

berubah dan cenderung monoton. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya

beban akibat tuntutan akademis dan keterlibatan intensif yang berulang pada

kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu merupakan kunci dalam menjelaskan

fenomena kejenuhan belajar yang dapat menimbulkan kelelahan secara emosional,

depersonalilsasi, dan menurunnya keyakinan akademik pada peserta didik.

Penelitian paling mutakhir tentang kejenuhan belajar di sekolah dilakukan oleh

Sugara (2011) dan Firmansyah (2012).

Penelitian mengenai fenomena kejenuhan belajar dilakukan oleh Sugara

(2011:97) pada peserta didik kelas XI SMA di SMA Angkasa Bandung tahun

pelajaran 2010/2011 ditemukan intensitas kejenuhan belajar peserta didik

sebanyak 15,32 % termasuk kategori tinggi, 72,97 % termasuk ke dalam kategori

sedang, dan 11,71 % termasuk ke dalam kategori rendah. Selanjutnya, penelitian

kejenuhan belajar dilakukan oleh Firmansyah (2012) terhadap peserta didik kelas

VIII di SMPN 1 Lembang tahun pelajaran 2011/2012 menggambarkan bahwa

14,6 % peserta didik berada pada tingkat kejenuhan belajar kategori tinggi, 72,9 %

peserta didik berada pada tingkat kejenuhan belajar kategori sedang, dan 12,5 %

peserta didik berada pada tingkat kejenuhan belajar kategori rendah.

Berdasarkan fenomena kejenuhan belajar yang banyak dialami peserta didik

pada jenjang sekolah menengah, tidak menutup kemungkinan kejenuhan belajar

juga dialami oleh peserta didik di Madrasah Aliyah. Pada Madrasah Aliyah (MA)

selain seperti sekolah menengah pada umumnya, muatan pendidikan agama Islam

yaitu Fiqih, Akidah, Akhlak, Al Quran, Hadits, Bahasa Arab dan Sejarah Islam

(Sejarah Kebudayaan Islam) merupakan porsi pelajaran tambahan di MA yang

dapat menambah beban tuntutan belajar dan keterlibatan yang intensif pada

kegiatan pembelajaran MA. Dan jenjang pada tingkat sekolah menengah yang

rentan mengalami kejenuhan belajar adalah kelas XII, sebab merupakan puncak

diri dan lingkungan peserta didik untuk kesuksesan akademik yaitu lulus sekolah

dan kelanjutan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi ataupun bekerja, yang

tak jarang dipersepsi sebagai tuntutan bagi peserta didik itu sendiri Kejenuhan

belajar yang dialami akan menimbulkan permasalahan-permasalahan belajar bagi

peserta didik itu sendiri.

Permasalahan belajar pada peserta didik di MA Al-Inayah Bandung

dirasakan oleh guru Bimbingan dan Konseling sebagai penghambat keberhasilan

akademik peserta didik. Terlebih lagi MA Al-Inayah Bandung merupakan sekolah

dalam naungan yayasan, yang sebagian muridnya juga harus belajar di Pesantren.

Sekolah yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum ini

menuntut peserta didik mengikuti berbagai aktivitas sekolah dengan segala

tuntutan akademik dan juga mengikuti kegiatan keagamaan. Salah satu kegiatan

keagamaan dalam pondok pesantren Al-Inayah adalah mengajarkan Al-Qur’an

oleh peserta didik pada jenjang atas kepada peserta didik pada jenjang bawahnya.

Hal tersebut membuat peserta didik mengalami keterlibatan secara intensif

terhadap situasi emosional dan segala tuntutan lingkungan, sehingga rentan

menjadi penyebab peserta didik MA Al-Inayah Bandung mengalami kejenuhan

belajar.

Ketahanan dari setiap individu terhadap tuntutan lingkungan akan

berbeda-beda, namun setiap individu memiliki peluang yang sama besar mengalami

burnout (Sugara, 2013:97). Peserta didik yang tidak tahan dan tidak dapat beradaptasi dengan tuntutan belajar akan berimbas pada timbulnya permasalahan

dan performa akademik. Hal ini terbukti dengan penuturan guru BK MA

Al-Inayah saat diwawancarai, mengatakan pada Tahun Ajaran 2012/2013 terdapat

10% peserta didik yang tertinggal dan memutuskan untuk pindah sekolah karena

berat mengikuti sistem sekolah ini. Penuturan wakasek kurikulum MA Al-Inayah

mengungkapkan bahwa setiap tahun ada saja permasalahan yang dirasakan peserta

didik terhadap kurikulum MA, seperti peserta didik yang bermasalah dalam

bidang akhlak, daya juang yang rendah dalam tugas terutama menghafal

Lebih lanjut, studi pendahuluan terhadap permasalahan peserta didik di

kelas XII MA Al-Inayah Bandung adalah sebagai berikut: (1) malas

belajar/menghafal/membaca: 82,9%; (2) tidak konsentrasi/memperhatikan: 80 %;

(3) mengantuk di kelas: 52,8 %; (4) kurang percaya diri saat ulangan/belajar di

kelas: 30 %; (5) tidak memahami materi yang diajarkan guru: 28,6 %; (5) kurang

senang terhadap penyampaian guru: 28,6%; (6) suasana hati yang buruk saat

belajar: 27,1%; (7) menunda tugas: 25,7%; (8) makan sambil belajar di kelas: 12,9

%; (9) mencontek tugas teman: 11,4 %; (10) merasa lelah dengan waktu sekolah

hingga sore: 10% (11) bosan di kelas/pelajaran yang tidak disukai: 10% (12)

terbebani dengan pilihan setelah lulus: 10% (13) menganggap enteng suatu

pelajaran: 7,1 %; (14) memainkan HP saat belajar: 7,1 %.

Permasalahan tersebut merupakan kondisi serius yang dialami peserta didik,

terutama dalam proses pembelajaran di sekolah. Bimbingan dan konseling sebagai

bagian integral dari pendidikan, memiliki peranan yang sangat penting dalam

membantu peserta didik menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah

yang dirasakan. Dalam permasalahan akademik, upaya bimbingan dan konseling

yang diperlukan harus memiliki tujuan untuk mengatasi hambatan dan kesulitan

yang dihadapi peserta didik dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar dan

penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dengan segala tuntutannya.

Peserta didik yang mengalami kejenuhan belajar memerlukan penangan

dengan segera karena dapat menimbulkan perilaku-perilaku destruktif dan

menurunnya prestasi belajar. Bentuk rancangan layanan bimbingan dan konseling

yang dilakukan untuk menangani masalah kejenuhan belajar adalah layanan yang

bersifat responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan

untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta

didik saat ini (Nurihsan, 2005:33). Bantuan terhadap peserta didik yang

mengalami kejenuhan belajar merupakan kebutuhan penting dalam mengatasi

masalah belajar peserta didik. Strategi bimbingan dan konseling dalam menangani

kejenuhan belajar adalah melalui konseling akademik. Menurut Nurihsan

(2003:21) konseling akademik yaitu upaya membantu klien mengatasi kesulitan

sukses dalam belajar dan agar mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan

pendidikan.

Konseling diorientasikan kepada peserta didik agar dapat mengelola

stimulus yang datang, direspon dengan pikiran yang positif dan perilaku yang

lebih sesuai. Sesuai dengan pendapat Slameto (2010:4) yang menyatakan

pandangan seseorang tentang belajar akan mempengaruhi tindakan-tindakannya

yang berhubungan dengan belajar. Tuntutan akademik dipersepsi peserta didik

yang mengalami kejenuhan belajar sebagai sesuatu yang mengancam diri.

Sehingga salah satu cara menangani kejenuhan belajar adalah dengan

menggunakan pendekatan yang berfokus pada aspek kognitif, mengubah

pandangan negatif terhadap tuntutan akademik menjadi pikiran yang positif

merupakan intervensi yang dapat dilakukan.

Menurut Schaufeli & Enzman (1998:135) salah satu strategi konseling yang

dapat membantu menangani kejenuhan belajar adalah dengan menggunakan

pendekatan konseling kognitif perilaku. Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan

Agustin (2009:251) menunjukkan bahwa model konseling kognitif perilaku

merupakan salah satu strategi intervensi yang efektif dalam menangani kejenuhan

belajar. Secara umum, konseling kognitif perilaku adalah suatu bentuk konseling

yang memadukan prinsip dan prosedur konseling kognitif dan konseling perilaku

dalam upaya membantu konseli mencapai perubahan perilaku yang diharapkan

(Ramli, 2005:43). Perubahan struktur kognitif pada diri peserta didik yang

mengalami kejenuhan belajar merupakan fokus intervensi yang utama dalam

konseling kognitif perilaku.

Salah satu teknik dalam konseling kognitif perilaku yang berfokus pada

aspek kognitif individu adalah restrukturisasi kognitif. Teknik restrukturisasi

kognitif digunakan untuk konseli yang memiliki masalah emotional distress,

disfungsi perilaku, mengalami distorsi kognitif, dan bagi konseli yang

memperlihatkan resistensi terhadap perubahan perilaku (Dobson & Dobson, 2009:

117). Pandangan negatif terhadap tuntutan akademik dari peserta didik yang

mengalami kejenuhan belajar merupakan bukti adanya distorsi kognitif yang

kejenuhan identik dengan distress, discontent, dan perasaan gagal untuk mencapai

tujuan ideal (Agustin, 2009:21). Teknik restrukturisasi kognitif memiliki asumsi

kejenuhan yang terjadi pada individu merupakan konsekuensi dari pikiran yang

salah suai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dobson (2001: 12) bahwa

restrukturisasi kognitif didasarkan pada asumsi emotional distress merupakan

akibat dari pikiran-pikiran yang salah suai. Dapat dikatakan bahwa perasaan dan

perilaku merupakan keterkaitan yang ditentukan oleh bagaimana peserta didik

dalam mengkonstruksi pikiran terhadap lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari (2011:172) menunjukkan

bahwa teknik restrukturisasi kognitif efektif menangani stres akademik. Diperkuat

oleh penelitian West et al. (Scaufeli & Enzman, 1998:137) menunjukkan hasil

yang positif terhadap penggunaan restrukturisasi kognitif sebagai salah satu teknik

yang dapat mengurangi gejala kejenuhan. Sehingga intervensi konseling kognitif

perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif dirancang untuk membantu peserta

didik yang mengalami kejenuhan belajar dengan memperbaiki konseptualisasi dan

kepercayaan yang tidak fungsional. Sehingga perlu dikembangkan penelitian

mengenai efektivitas konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi

kognitif dalam mereduksi kejenuhan belajar peserta didik.

B.Identifikasi dan Perumusan Masalah

Proses pembelajaran yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus oleh

peserta didik, serta tekanan-tekanan baik dari dalam diri maupun lingkungannya

untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal, membawa peserta didik pada

batas kemampuan jasmaniahnya. Peserta didik yang mengalami kejenuhan belajar

merasa terbebani dengan tuntutan akademik, merasa seakan-akan pengetahuan

dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan, dan kerapkali

menyebabkan peserta didik tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar.

Menurut Pines (Maslach & Leiter, 1993:12) kejenuhan merupakan hasil dari

kegagalan dalam mencari makna terhadap pekerjaan. Kegagalan pencarian makna

terhadap belajar bagi peserta didik erat kaitannya dalam penggunaan pikiran Hal

kejenuhan sebagai pekerjaan terkait pikiran pada individu yang terutama ditandai

oleh kelelahan yang disertai dengan tekanan, rasa menurunnya efektivitas dan

penurunan motivasi, serta pengembangan sikap dan perilaku disfungsional. Oleh

karena itu kesalahan dalam mempersepsi tuntutan akademik dan keterlibatan yang

intensif pada peserta didik dalam kegiatan belajar, yang pada akhirnya

berpengaruh terhadap kinerja dan prestasi belajar yang menurun. Diperkuat oleh

Makmun (2009:169) yang menjelaskan kejenuhan belajar sebagai

ketidakmampuan daya ingatan mengakomodasikan informasi atau pengalaman

baru, serta adanya perasaan bahwa hasil belajar tidak ada kemajuan untuk

beberapa waktu tertentu. Dalam pandangan pendekatan kognitif-perilaku,

kejenuhan belajar adalah bentuk respon dari hasil olah pemikiran dan perasaan

individu dalam mempertahankan diri dari stres yang berkepanjangan (defensive

coping) (Sugara, 2011:18).

Pines & Aronson (Silvar, 2001:22) menjelaskan kejenuhan sebagai

keletihan fisik, emosi, mental yang terjadi dalam waktu yang panjang atas

keterlibatan dengan orang-orang dalam berbagai situasi emosional yang

menegangkan. Peserta didik yang mengalami kejenuhan merasa kelelahan dalam

menghadapi keterlibatan yang intensif dari proses pembelajaran disertai beban

belajar yang berat dalam jangka waktu yang lama sehingga peserta didik merasa

tidak mengalami perubahan dari apa yang dipelajari. Kelelahan yang terjadi

diakibatkan dari persepsi negatif atau terjadi kekeliruan pemikiran peserta didik

dalam menginterpretasi tuntutan akademik dalam kurun waktu tertentu sehingga

menimbulkan ketegangan.

Peserta didik yang mengalami kejenuhan belajar menampilkan gejala lelah

secara emosi akibat adanya tuntutan belajar seperti perasaan tidak berdaya dalam

belajar, mengalami depersonalisasi atau berperilaku sinis seperti merasa tidak

adanya manfaat dari belajar, dan menurunnya keyakinan akademik seperti

berpikir tidak mampu dan berdaya sebagai pelajar. Kejenuhan yang terjadi pada

individu merupakan konsekuensi dari pikiran yang salah suai. Dapat dikatakan

bahwa perasaan dan perilaku merupakan keterkaitan yang ditentukan oleh

intensif dan juga tuntutan lingkungan. Sehingga gejala kejenuhan belajar termasuk

kedalam permasalahan emosional dan perilaku akibat adanya keyakinan yang

salah suai. Selanjutnya, Bush (2007) mengungkapkan “..cognitive behavior

therapy has become the preferred treatment for most emotional and behavior problems”. Bush (2007) mengemukakan bahwa masalah-masalah emosi dan perilaku yang cocok diintervensi dengan menggunakan konseling

kognitif-perilaku seperti stres, depresi, ‘burnout’, phobia, dan lain-lain.

Persepsi negatif terhadap tuntutan akademik diubah menjadi pikiran yang

lebih adaptif merupakan fokus intervensi dalam menangani permasalahan

kejenuhan belajar. Oleh karena itu layanan responsif yang tepat adalah melalui

konseling yang berfokus pada aspek kognitif. Agustin (2009:251) menjelaskan

konseling kognitif-perilaku merupakan strategi intervensi yang efektif dalam

menangani kejenuhan belajar. Konseling kognitif perilaku didasarkan pada asumsi

bahwa kognisi merupakan penentu utama mengenai bagaimana seseorang

merasakan dan berbuat (Corey, 1995:486).

Restrukturisasi kognitif merupakan teknik dalam konseling kognitif perilaku

yang berfokus pada proses kognitif yang akan menjadi faktor penentu dalam

menjelaskan bagaimana manusia berpikir dan bertindak. Teknik restrukturisasi

kognitif digunakan untuk konseli yang memiliki masalah emotional distress,

disfungsi perilaku, mengalami distorsi kognitif, dan bagi konseli yang

memperlihatkan resistensi terhadap perubahan perilaku (Dobson & Dobson, 2009:

117). Menurut Agustin (2009:21) gejala kejenuhan identik dengan distress,

discontent, dan perasaan gagal untuk mencapai tujuan ideal. Titik inti dari

restrukturisasi kognitif adalah perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan

diri sendiri dan perubahan struktur kognitif.

Berdasarkan uraian diatas, teknik restrukturisasi kognitif dapat menjadi

kunci dalam melakukan treatment terhadap peserta didik yang mengalami

kejenuhan belajar. Maka rumusan masalah dalam penelitian adalah “Apakah

konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif efektif

digunakan untuk mereduksi kejenuhan belajar pada peserta didik kelas XII MA

Permasalahan tersebut diuraikan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian

yang dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana profil kejenuhan belajar peserta didik kelas XII MA Al-Inayah

Bandung Tahun Ajaran 2013/2014?

2. Bagaimana rancangan intervensi melalui konseling kognitif perilaku dengan

teknik restrukturisasi kognitif untuk mereduksi kejenuhan belajar peserta didik

kelas XII MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014?

3. Bagaimana efektivitas intervensi konseling kognitif perilaku dengan teknik

restrukturisasi kognitif untuk mereduksi kejenuhan belajar peserta didik kelas

XII MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah memperoleh gambaran empiris efektivitas

intervensi melalui teknik restrukturisasi kognitif untuk mereduksi kejenuhan

belajar peserta didik kelas XII MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014.

Adapun tujuan khusus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh data profil kejenuhan belajar yang dialami peserta didik kelas XII

MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014.

2. Memperoleh rancangan intervensi konseling kognitif perilaku dengan teknik

restrukturisasi kognitif untuk mereduksi kejenuhan belajar peserta didik kelas

XII MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014.

3. Memperoleh efektivitas konseling kognitif perilaku dengan teknik

restrukturisasi kognitif untuk mereduksi kejenuhan belajar peserta didik kelas

XII MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014.

D.Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretik

Menguji empirik penggunaan intervensi melalui konseling kognitif perilaku

dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk mereduksi kejenuhan belajar

2. Secara Praktis

a. Bagi Guru BK/Konselor

Konselor mampu memahami dan menerapkan prosedur-prosedur yang tepat

dalam melaksanakan intervensi melalui konseling kognitif perilaku dengan

teknik restrukturisasi kognitif dalam mereduksi kejenuhan belajar peserta

didik.

b. Bagi Sekolah

Dapat menjadi gambaran bagi pihak sekolah dalam mengantisipasi

kejenuhan belajar pada peserta didik di sekolah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Prosedur pelaksanaan intervensi melalui teknik restrukturisasi kognitif

dalam mereduksi kejenuhan belajar peserta didik dapat digunakan oleh

peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian kejenuhan belajar dan

intervensi penanganannya.

E.Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi Penelitian

a. Jacobs et al. (2003) yang mengatakan bahwa beban akademis yang berlebihan

memiliki hubungan yang positif dengan kejenuhan belajar yang dialami oleh

peserta didik.

b. Kejenuhan digambarkan sebagai sindrom yang terdiri dari tiga dimensi yaitu

kelelahan emosional (emotional exhaustion), Sinisme (cynicism), dan

menurunnya keyakinan (low efficacy) (Maslach, Jackson, & Leiter 1996).

c. Gejala kejenuhan identik dengan distress, discontent, dan perasaan gagal untuk

mencapai tujuan ideal (Agustin, 2009:21).

d. Restrukturisasi kognitif didasarkan pada asumsi emotional distress merupakan

akibat dari pikiran-pikiran yang salah suai. (Dobson, 2001: 12)

e. Restrukturisasi kognitif digunakan untuk konseli yang memiliki masalah

emotional distress, disfungsi perilaku, mengalami distorsi kognitif, dan bagi

konseli yang memperlihatkan resistensi terhadap perubahan perilaku. (Dobson

f. Penggunaan restrukturisasi kognitif menunjukkan hasil yang positif sabagai

salah satu teknik yang dapat mengurangi gejala kejenuhan (West et al.;

Scaufeli & Enzman, 1998:137).

2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka hipotesis penelitian adalah:

“konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif efektif digunakan untuk mereduksi kejenuhan belajar peserta didik”.

F.Struktur Organisasi Skripsi

Rancangan penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, sebagai berikut: Bab I

pendahuluan, yang mengungkapkan latar belakang penelitian, identifikasi dan

rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

asumsi dan hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II konsep teori,

berisi tinjuan pustaka mengenai teori-teori yang berhubungan dengan variabel

permasalahan yang diteliti. Bab III metode penelitian, yang meliputi lokasi dan

subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional

variabel, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, serta teknik

analisis data. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari hasil

penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan juga keterbatasan penelitian. Bab V

kesimpulan dan rekomendasi, yang berisi uraian kesimpulan dari hasil penelitian

A.Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al Inayah Kota Bandung yang

berlokasi di Jalan Cijerokaso No. 63 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari. Populasi pada

penelitian adalah seluruh peserta didik yang secara administratif terdaftar dan

aktif dalam pembelajaran di kelas XII MA Al Inayah Bandung. Berikut disajikan

mengenai populasi penelitian.

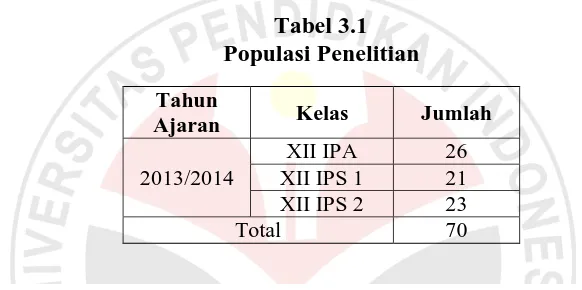

Tabel 3.1 Populasi Penelitian

Tahun

Ajaran Kelas Jumlah

2013/2014

XII IPA 26

XII IPS 1 21 XII IPS 2 23

Total 70

Pertimbangan pemilihan lokasi dan populasi adalah sebagai berikut.

1. Ditemukannya permasalahan belajar yang dialami peserta didik melalui studi

pendahuluan yang menunjukkan perilaku dari gejala kejenuhan belajar seperti

malas belajar/menghafal/membaca, tidak konsentrasi/memperhatikan,

mengantuk di kelas, kurang percaya diri saat ulangan/belajar di kelas, tidak

memahami materi yang diajarkan guru, suasana hati yang buruk saat belajar,

menunda tugas, terbebani dengan pilihan setelah lulus.

2. Adanya fenomena peserta didik yang tertinggal dan memutuskan untuk pindah

sekolah karena tidak dapat mengikuti sistem sekolah MA pada Tahun Ajaran

2012/2013 yang mencapai 10% peserta didik.

3. Intensitas waktu pembelajaran yang padat, mengingat adanya porsi tambahan

muatan pendidikan agama dalam pembelajaran MA. Muatan pendidikan agama

Islam tersebut yaitu Fiqih, akidah, akhlak, Al Quran, Hadits, Bahasa Arab dan

Sejarah Islam (Sejarah Kebudayaan Islam) yang menambah tuntutan belajar

merupakan sekolah dalam naungan yayasan, yang sebagian muridnya juga

harus belajar di Pesantren membuat peserta didik rentan mengalami kejenuhan.

4. Belum adanya program BK secara khusus untuk menangani kejenuhan belajar

di MA Al Inayah Bandung.

5. Belum pernah dilakukan penelitian sejenis di MA Al Inayah Bandung.

6. Peserta didik pada jenjang kelas XII berada pada masa remaja yang rentan

terhadap perilaku salah suai dalam menyikapi segala tuntutan akademik yang

diberikan. Senada dengan pendapat Hurlock (1994:221) bahwa remaja

menunjukkan ketidaksenangannya terhadap tuntutan pendidikan dengan

menjadi orang yang berprestasi rendah, dan bekerja dibawah kemampuan

dalam setiap mata pelajaran atau dalam mata pelajaran yang tidak disukai.

7. Serta pada kelas XII merupakan puncak keterlibatan terhadap proses

pembelajaran dan mulai adanya harapan tinggi dari diri dan lingkungan peserta

didik untuk kesuksesan akademik yaitu lulus sekolah dan kelanjutan

pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi ataupun bekerja, yang tak jarang

dipersepsi sebagai tuntutan bagi peserta didik itu sendiri.

Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang

diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling/

atau sampel bertujuan. Purposive sampling (sampel bertujuan) yaitu teknik

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:124).

Pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling dilakukan dengan cara

mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random atau daerah tetapi

berdasarkan adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2010:183). Dengan menggunakan

teknik purposive sampling, peneliti dapat mengambil sampel dengan tujuan

tertentu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi (Arikunto, 2010:183).

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik

tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi

pendahuluan.

Sampel yang dimaksutkan dalam penelitian ini adalah peserta didik Kelas

XII MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014 yang secara umum

memiliki skor tingkat kejenuhan belajar termasuk dalam kategori tinggi

berdasarkan hasil analisis pretest instrumen kejenuhan belajar.

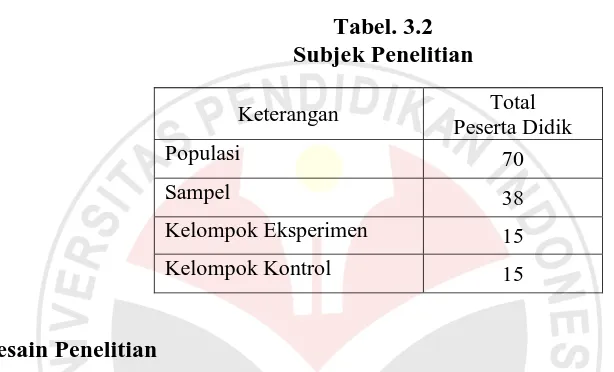

Berikut disajikan tabel mengenai subjek penelitian:

Tabel. 3.2 Subjek Penelitian

Keterangan Total

Peserta Didik

Populasi 70

Sampel 38

Kelompok Eksperimen 15

Kelompok Kontrol 15

B.Desain Penelitian

Desain yang digunakan adalah pre- and posttest design by control group.

Terdapat dua kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil pre-test peserta didik

yang termasuk pada kategori jenuh, kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun kelompok kontrol

merupakan kelompok pembanding. Kelompok eksperimen diberi perlakuan

intervensi melalui konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi

kognitif. Kedua kelompok dikenakan oleh pengukuran sebanyak dua kali sebelum

dan sesudah diberikan perlakuan (Creswell, 2012:310).

Data pretest dan posttest diambil melalui instumen untuk mengungkap

tingkat gejala kejenuhan belajar peserta didik. Skema model penelitian kuasi

eksperimen dengan pre- and posttest design by control group adalah sebagai

Sumber: Creswell (2012:310)

Keterangan:

O = kondisi Pre-test kelompok eksperimen X = tindakan intervensi (eksperimental treatment) O = kondisi Post-test kelompok eksperimen O = kondisi Pre-test kelompok kontrol

O = kondisi Post-test kelompok kontrol

C.Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013:118) yaitu:

Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk mebguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat

kejenuhan belajar peserta didik dan efektivitas konseling kognitif perilaku dengan

menggunakan teknik restrukturisasi kognitif sebagai intervensi untuk mereduksi

gejala kejenuhan belajar peserta didik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Experimental.

Bentuk eksperimen ini merupakan pengembangan dari True Experimental Design.

Metode Kuasi Eksperimen ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2013: 114).

D.Definisi Operasional Variabel (DOV) Penelitian

Terdapat dua variabel utama penelitian yaitu kejenuhan belajar dan teknik

restrukturisasi kognitif. Definisi variabel diuraikan sebagai berikut. O X O

...

1. Definisi Konseptual Kejenuhan Belajar

Menurut Maslach, Jackson & Leiter (1996:209) burnout is a state of

exhaustion in which one is cynical about the value of one's occupation and

doubtful of one's capacity to perform. Kejenuhan dijelaskan Maslach, Jackson &

Leiter sebagai keadaan kelelahan yang mana seseorang bersikap sinis terhadap

nilai pekerjaan dan meragukan kapasitas diri untuk mengerjakannya. Maslach

(1993:20) menjelaskan kejenuhan sebagai sindrom yang terdiri dari tiga dimensi

yaitu kelelahan emosional (emotional exhaustion), depersonalisasi

(depersonalization), dan menurunnya prestasi pribadi (reduced personal

accomplishment). Menurut Cherniss (1980) kejenuhan adalah suatu keadaan

kelelahan fisik, mental, sikap dan emosi individu karena keterlibatan yang intensif

dengan pekerjaan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam Maslach Burnout

Inventory Student Survey (MBI-SS) kejenuhan belajar ditandai oleh gejala merasa

kelelahan (exhaustion) akibat tuntutan akademik, bersikap sinis (Cynism) berupa

jarak mental terhadap yang berkaitan dengan belajar serta keyakinan akademik

(Academic Efficacy) yang menurun.

2. Definisi Operasional Kejenuhan Belajar

Kejenuhan belajar dalam penelitian ini, didefinisikan sebagai kondisi

psikologis yang dialami oleh peserta didik Kelas XII MA Al-Inayah Bandung

Tahun Ajaran 2013/2014 akibat adanya keterlibatan yang intensif dalam jangka

panjang terhadap tuntutan akademik yang memunculkan kelelahan emosional,

depersonalisasi atau sikap sinis dan menurunnya keyakinan akademik yang

ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut.

a. Kelelahan emosional: merasa bersalah terhadap hasil belajar; merasa gagal

dalam belajar; mudah tersinggung terhadap yang berkaitan dengan belajar;

mudah cemas dalam belajar; menyalahkan orang lain terhadap hasil belajar;

merasa dikejar-kejar waktu dalam mengerjakan tugas belajar; dan merasa lelah

dengan kegiatan belajar

b. Sinis atau Depersonalisasi: enggan terlibat aktif dalam kegiatan belajar;

tugas belajar; ragu terhadap yang dipelajari; dan mengalihkan diri dari kegiatan

belajar.

c. Menurunnya keyakinan akademik: berkurangnya motivasi dalam belajar;

kehilangan semangat belajar; usaha belajar berkurang; dan merasa tidak

percaya diri dalam belajar.

3. Definisi Konseptual Restrukturisasi Kognitif

Restrukturisasi kognitif merupakan salah satu teknik yang berfokus pada

modifikasi pikiran-pikiran yang maladaptif pada individu (Dobson & Dobson,

2009:115). Penggunaan teknik restruturisasi kognitif menurut Dobson, Keith S.

(2010:381) pertama membantu konseli menyadari pernyataan diri, harapan, atau

keyakinan yang menggambarkan cara berpikir yang tidak membantu tentang diri,

dunia, dan/atau masa depan, kemudian membimbing konseli untuk

mempertimbangkan hubungan antara pikiran negatif dan pengalaman emosional

konseli. Akhirnya, konselor dan konseli bekerja sama dalam berbagai cara untuk

mengidentifikasi, membuat, dan menguji cara berpikir yang lebih adaptif.

4. Definisi Operasional Restrukturisasi Kognitif

Teknik restrukturisasi kognitif pada penelitian ini merupakan upaya yang

dilakukan oleh peneliti terhadap konseli peserta didik Kelas XII MA Al-Inayah

Bandung Tahun Ajaran 2013/2014 yang berfokus pada modifikasi pikiran-pikiran

yang menimbulkan respon-respon perilaku dan emosi yang tidak adaptif akibat

dipengaruhi oleh keyakinan dan persepsi negatif terhadap tuntutan akademis

dengan pemikiran yang lebih adaptif dan positif. Tahapannya adalah sebagai

berikut:

a. identifikasi pikiran-pikiran negatif.

Konselor membantu peserta didik untuk menyadari disfungsi pikiran-pikiran

yang peserta didik miliki dan memberitahukan secara langsung kepada konselor.

Peserta didik didorong untuk kembali pada pengalaman dan melakukan refleksi

b. pengumpulan pikiran negatif

Konselor mendorong peserta didik untuk menemukan hubungan antara

pikiran negatif dan pengalaman emosional dengan cara mengumpulkan dan

merekam pikiran serta respon perasaan dan juga tindakan yang dilakukan peserta

didik dalam suatu situasi yang menimbulkan kejenuhan dalam belajar. Berikut

format rekaman pikiran yang dapat diisi oleh peserta didik dan dapat dimodifikasi

sesuai kebutuhan.

Tabel 3.3

Format Rekaman Pikiran

Situasi Pikiran Otomatis

Emosi (diberi tingkat intensitas 0-100)

Kecenderungan Tindakan

c. intervensi pikiran negatif agar menjadi positif.

Intervensi pikiran-pikiran negatif bertujuan untuk memodifikasi pikiran

peserta didik. Diberikan kepada peserta didik apabila konselor sudah

mendapatkan banyak informasi mengenai pikiran-pikiran negatif peserta didik

yang telah terkumpul dalam thought record yang kemudian diuji dengan

pertanyaan yang sokratik oleh konselor. Dalam hal ini konselor dan peserta didik

bekerja sama dalam menguji cara berpikir yang negatif, yang selanjutnya

dimodifikasi menjadi pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Pengujian

tersebut mengacu pada bukti pikiran negatif, penyadaran hubungan pikiran negatif

dengan reaksi emosi, penemuan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan pola

respon perilaku/tindakan yang dilakukan konseli. Dan pada akhirnya peserta didik

dapat menemukan alternatif-alternatif pikiran yang lebih adaptif dan menemukan

pengaruh dari cara berpikir positif.

E.Instrumen Penelitian

1. Penyusunan Instrumen

Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian

mengungkap gejala kejenuhan belajar peserta didik kelas XII MA Al-Inayah

Bandung. Setiap pernyataannya dikembangkan dari definisi operasional variabel

dalam bentuk pernyataan yang menggambarkan dinamika gejala kejenuhan

belajar peserta didik.

Angket yang digunakan adalah angket berstruktur dengan bentuk jawaban

tertutup. Angket bentuk ini merupakan angket yang jawabannya telah tersedia dan

responden hanya menjawab setiap pernyataan dengan cara memilih alternatif

jawaban yang telah disediakan (Arikunto, 2010:195). Pengumpulan data

dilakukan menggunakan angket berupa skala guttman dengan alternatif jawaban

“ya-tidak” atas pertimbangan bahwa perlu ketegasan untuk menentukan tingkat kejenuhan belajar yang dialami oleh peserta didik. Menurut Sugiyono (2013:139)

pengukuran dengan skala guttman akan didapati jawaban yang tegas sehingga

diperoleh data interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif).

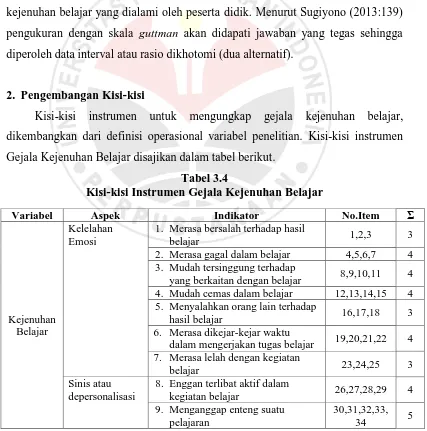

2. Pengembangan Kisi-kisi

Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap gejala kejenuhan belajar,

dikembangkan dari definisi operasional variabel penelitian. Kisi-kisi instrumen

Gejala Kejenuhan Belajar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4

Kisi-kisi Instrumen Gejala Kejenuhan Belajar

Variabel Aspek Indikator No.Item Σ

Kejenuhan

yang berkaitan dengan belajar 8,9,10,11 4 4. Mudah cemas dalam belajar 12,13,14,15 4 5. Menyalahkan orang lain terhadap

hasil belajar 16,17,18 3

6. Merasa dikejar-kejar waktu

dalam mengerjakan tugas belajar 19,20,21,22 4 7. Merasa lelah dengan kegiatan

belajar 23,24,25 3

Sinis atau depersonalisasi

8. Enggan terlibat aktif dalam

kegiatan belajar 26,27,28,29 4

9. Menganggap enteng suatu pelajaran

30,31,32,33,

10.Merasa terbebani dengan

banyaknya tugas belajar 35,36,37 3 11.Ragu terhadap yang dipelajari 38,39,40,41 4 12.Mengalihkan diri dari kegiatan 16.Merasa tidak percaya diri dalam

belajar

58,59,60,61, 62 5

Jumlah seluruh item 62

3. Pedoman Skoring

Instrumen gejala kejenuhan belajar menggunakan skala Ya (YA) dan Tidak

(TDK). Menurut Agustin (2009:86) pertimbangan menggunakan ya dan tidak

adalah karena perlu adanya ketegasan untuk menentukan kadar kejenuhan belajar

seseorang. Selain itu, kritik yang disampaikan oleh Scaufeli et al. (2002) terhadap

instrumen kejenuhan yang dikembangkan oleh Maslach yang cenderung tidak

tegas sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh menjadi bias dan tidak sesuai

dengan tujuan yang diharapkan. Keseluruhan instrumen menggunakan pernyataan

positif dengan penyekoran alternatif jawaban yaitu jawaban “YA” diberi skor 1

dan “TDK” diberi skor 0. Kriteria penyekoran instrumen gejala kejenuhan belajar sebagai berikut.

Tabel 3.5

Kriteria Penyekoran Instrumen Gejala Kejenuhan Belajar

Alternatif Jawaban Skor

YA 1

TDK 0

F.Proses Pengembangan Instrumen 1. Uji Validitas

Validitas merupakan tingkat kesesuaian hasil yang dimaksudkan instrumen

dengan tujuan yang diinginkan oleh suatu instrumen (Creswell, 2012). Sebuah

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan

(Arikunto, 2010:211). Uji validitas dalam penelitian terdiri dari uji kelayakan

a. Uji Kelayakan Instrumen

Instrumen yang telah disusun diuji untuk mengetahui kelayakannya dari segi

bahasa, konstruk dan isi. Penimbangan uji kelayakan Instrumen dilakukan oleh

tiga dosen ahli, yaitu dengan meminta pendapat dosen ahli untuk memberikan

penilaian pada setiap item dengan kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai

(TM). Item yang diberi nilai M berarti item tersebut bisa digunakan dan item yang

diberi nilai TM memiliki dua kemungkinan yaitu item tersebut tidak bisa

digunakan atau masih bisa digunakan dengan revisi.

Hampir seluruh item pada angket gejala kejenuhan belajar termasuk

memadai. Terdapat item-item yang perlu diperbaiki dari segi bahasa dan isi.

Secara konstruk, indikator kelelahan fisik dihilangkan atas pertimbangan sulit

diukur karena terlalu klinis. Hasil penimbangan dari tiga dosen ahli dapat

disimpulkan bahwa pada dasarnya item-item pernyataan dapat digunakan dengan

beberapa perbaikan redaksi agar mudah dipahami peserta didik. Selain itu,

penimbangan lain adalah mengenai alternatif jawaban yang diubah menjadi dua

alternatif jawaban yaitu Iya dan Tidak atas pertimbangan bahwa perlu ketegasan

untuk menentukan tingkat kejenuhan belajar yang dialami oleh peserta didik.

b. Uji Keterbacaan

Uji keterbacaan instrumen dilakukan terhadap empat orang peserta didik

Kelas XII MA Negeri 1 Bandung yang tidak diikutsertakan dalam sampel

penelitian dan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sampel penelitian.

Uji keterbacaan dimaksudkan untuk melihat sejauhmana keterbacaan instrumen

oleh responden peserta didik Kelas XII sebelum digunakan untuk kebutuhan

penelitian. Hasil uji keterbacaan oleh empat orang peserta didik menunjukkan

bahwa item pada angket gejala kejenuhan belajar sudah dapat dipahami.

c. Uji Coba Butir Item Instrumen

Pengujian validitas dilakukan terhadap seluruh butir item pada instrumen

yang mengungkap gejala kejenuhan belajar peserta didik. Pengujian vaiditas butir

item dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi skor setiap butir item

bentuk korelasi dari Pearson yang digunakan dalam situasi peubah prediktor yang

bersifat dikhotomus (Furqon, 2008:107).

Rumus:

Sumber: Furqon (2008:107)

Dengan keterangan:

: koefisien korelasi biserial titik : rata-rata kelompok p

: rata-rata seluruh subjek

: simpangan baku untuk seluruh subjek : proporsi subjek kelompok p

: proporsi subjek kelompok q

Semakin tinggi nilai validitas soal menunjukkan semakin valid instrument

tersebut digunakan dilapangan. Signifikansi diperoleh dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

Sumber: Furqon (2008:223)

Dengan keterangan :

t = harga thitung untuk tingkat signifikansi r = koefisien korelasi

n = banyaknya subjek

Setelah diperoleh nilai thitung, langkah selanjutnya adalah membandingkan

dengan ttabel untuk mengetahui tingkat signifikansinya dengan ketentuan thitung >

ttabel.

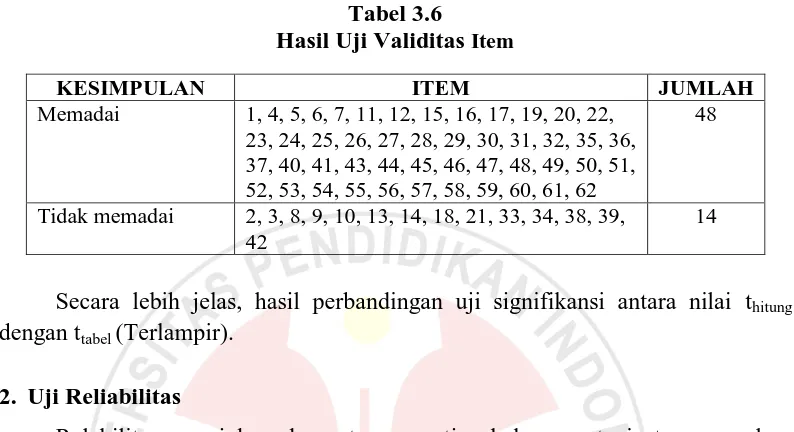

Pengujian validitas instrumen kejenuhan belajar dilakukan dengan

menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2007. Hasil pengujian validitas

instrumen gejala kejenuhan belajar peserta didik dengan menggunakan rumus

korelasi biserial didapati dari 62 item pernyataan yang disusun, 48 item yang

dinyatakan valid pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji validitas instrumen

adalah sebagai berikut.

Secara lebih jelas, hasil perbandingan uji signifikansi antara nilai thitung dengan ttabel (Terlampir).

2. Uji Reliabilitas

Relabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen

tersebut sudah baik (Arikunto, 2010:221). Pengujian reliabilitas bertujuan untuk

mengukur sejauh mana suatu instrumen mampu menghasilkan skor-skor secara

konsisten. Uji reliabilitas instrumen gejala kejenuhan belajar peserta didik

Pengujian reliabilitas instrumen kejenuhan belajar dilakukan dengan

menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2007. Hasil uji reliabilitas

terhadap instrumen gejala kejenuhan belajar peserta didik menunjukkan relibilitas

sebesar 0,855. Sebagai tolok ukur, digunakan klasifikasi rentang koefisien

reliabilitas sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 257) :

Tabel 3.7

Interpretasi Reliabilitas

Koefisien Korelasi Kriteria reliabilitas 0,00 – 0,199 Sangat rendah 0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Cukup

0,60 – 0,799 Tinggi 0,80 – 1,00 Sangat tinggi

Sehingga tingkat derajat keterandalan instrumen gejala kejenuhan belajar

peserta didik setelah dilakukan uji reliabilitas adalah sangat tinggi, oleh karena itu

instrumen gejala kejenuhan belajar peserta didik mampu menghasilkan skor

secara konsisten.

G.Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dirumuskan tiga pertanyaan penelitian. Secara

berurutan, masing-masing pertanyaan penelitian dijawab dengan cara sebagai

berikut.

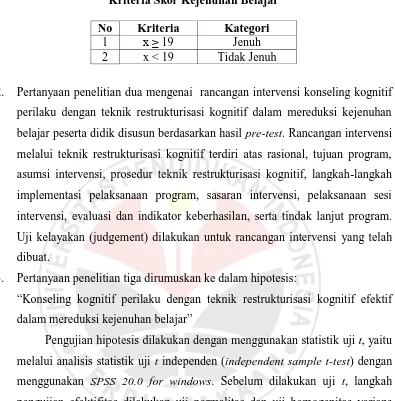

1. Pertanyaan penelitian pertama mengenai gambaran tingkat kejenuhan belajar

pada peserta didik MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014 dijawab

dengan menggunakan persentase dari jawaban peserta didik terahadap angket

kejenuhan belajar. Dilakukan dengan cara menjumlahkan skor pada setiap

peserta didik kemudian mencari rata-rata (µ) untuk memberikan makna

diagnostik terhadap skor. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kategori

kejenuhan belajar peserta didik dengan kategori jenuh dan tidak jenuh seperti

Tabel 3.8

Kriteria Skor Kejenuhan Belajar

No Kriteria Kategori

1 x ≥ 19 Jenuh 2 x < 19 Tidak Jenuh

2. Pertanyaan penelitian dua mengenai rancangan intervensi konseling kognitif

perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif dalam mereduksi kejenuhan

belajar peserta didik disusun berdasarkan hasil pre-test. Rancangan intervensi

melalui teknik restrukturisasi kognitif terdiri atas rasional, tujuan program,

asumsi intervensi, prosedur teknik restrukturisasi kognitif, langkah-langkah

implementasi pelaksanaan program, sasaran intervensi, pelaksanaan sesi

intervensi, evaluasi dan indikator keberhasilan, serta tindak lanjut program.

Uji kelayakan (judgement) dilakukan untuk rancangan intervensi yang telah

dibuat.

3. Pertanyaan penelitian tiga dirumuskan ke dalam hipotesis:

“Konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif efektif dalam mereduksi kejenuhan belajar”

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik uji t, yaitu

melalui analisis statistik uji t independen (independent sample t-test) dengan

menggunakan SPSS 20.0 for windows. Sebelum dilakukan uji t, langkah

pengujian efektifitas dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas varians

dengan menggunakan SPSS 20.0 for windows.

Uji normalitas untuk mengetahui apakah hasil penelitian berdistribusi

normal atau tidak, pengujian normalitas data pada penelitian ini adalah

Kolmogrov–Smirnov atau Shapiro-Wilk Test. Uji homogenitas varians

dilakukan dengan tujuan melihat apakah varians kedua kelompok sama yaitu

apakah peserta didik berasal dari populasi dengan karakteristik yang sama,

pengujian homogenitas varians kedua kelas dengan menggunakan uji

Levence’s Test dengan taraf signifikansi 5%. Pengambilan keputusan untuk

mengetahui perbedaan dilakukan dengan cara, membandingkan nilai

data yang digunakan berdistribusi normal atau homogen dan jika probabilitas

< 0,05 maka data yang digunakan tidak berdistribusi normal atau tidak

homogen.

Pengujian efektivitas konseling kognitif perilaku dengan teknik

restrukturisasi kognitif dalam mereduksi kejenuhan belajar peserta didik diuji

dengan metode indenpendent sample t-test menggunakan software SPSS 20.0

for windows. Dasar pengambilan keputusan efektivitas adalah dengan melihat

perbandingan nilai Sig. (2-tailed) α, yaitu jika nilai Sig. (2-tailed) < α (0,05).

Dan diperkuat melalui pengujian dari perubahan tiap kelompoknya dengan

menggunakan metode paired sample t-test menggunakan software SPSS 20.0

for windows. Adapun dasar pengambilan keputusan efektivitas adalah dengan

melihat perbandingan hasil t hitung dengan t tabel, dimana terdapat

penurunan yang signifikan apabila t hitung lebih besar dari t tabel (thitung >

ttabel)

Selain itu, dilakukan juga perbandingan capaian skor kejenuhan belajar

peserta didik kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberi perlakuan

(treatment) melalui konseling kognitif perilaku dengan teknik restruktrisasi

154

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1. Secara umum profil kejenuhan belajar yang dialami peserta didik kelas XII

MA Al-Inayah Bandung Tahun Ajaran 2013/2014 berada pada kategori jenuh.

Artinya kejenuhan belajar sudah menjadi gejala faktual yang ada dalam

kehidupan akademis khusunya di sekolah Madrasah Aliyah.

2. Rancangan intervensi melalui konseling kognitif perilaku dengan teknik

restrukturisasi kognitif dalam mereduksi kejenuhan belajar terdiri atas rasional,

tujuan program, asumsi intervensi, prosedur teknik restrukturisasi kognitif,

langkah-langkah implementasi pelaksanaan program, sasaran intervensi,

pelaksanaan sesi intervensi, evaluasi dan indikator keberhasilan, serta tindak

lanjut program.

3. Intervensi melalui konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi

kognitif dalam mereduksi kejenuhan belajar menunjukkan hasil yang efektif.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata akhir kelompok

eksperimen dengan rata-rata akhir kelompok kontrol. Terdapat penurunan yang

signifikan pada kelompok eksperimen. Adanya juga perbedaan yang signifikan

hampir di semua indikator gejala kejenuhan belajar, kecuali indikator mudah

tersinggung terhadap yang berkaitan dengan belajar, sikap menyalahkan orang

lain dalam belajar, perasaan terbebani dengan banyaknya tugas belajar, dan

sikap mengalihkan diri dari kegiatan belajar.

B.Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan kejenuhan belajar

melalui konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif,

1. Bagi Konselor

Berdasarkan hasil penelitian, intervensi melalui konseling kognitif perilaku

dengan teknik restrukturisasi kognitif efektif dalam mereduksi gejala kejenuhan

belajar. Agar lebih aplikatif, konselor perlu melakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. konselor mengawali langkah dengan melakukan need assesment terhadap

peserta didik melalui angket kejenuhan belajar untuk melihat bagaimana profil

kejenuhan yang dialami peserta didik.

b. program konseling dibuat berdasarkan hasil need asessment sehingga

rancangan program sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

c. konselor perlu melakukan kontrak konseling dengan peserta didik (konseli)

supaya mampu berkomitmen untuk mengikuti proses konseling dari tahap awal

sampai tahap akhir.

d. konselor melatih konseli dalam mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif

konseli yang berkaitan dengan situasi belajar yang menimbulkan kejenuhan,

selanjutnya mampu memonitor pikiran dan perasaan, hingga akhirnya dapat

melakukan intervensi pikiran negatif dengan menguji cara berpikir yang

negatif yang selanjutnya dimodifikasi menjadi pikiran yang lebih positif dan

konstruktif.

e. setelah itu langkah terakhir, konselor mengukur kembali tingkat kejenuhan

belajar setelah dilakukan intervensi dengan penyebaran angket kejenuhan

belajar kepada peserta didik untuk mengetahui perubahan yang terjadi.

2. Bagi Pihak Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan peserta didik Kelas XII MA Al-Inayah

Bandung mengalami kejenuhan belajar yang didominasi pada kategori tinggi.

Sekolah perlu berperan aktif dalam pencegahan terjadinya kejenuhan belajar pada

peserta didik. Sentuhan yang diberikan pengajar kepada peserta didik ternyata

tidak cukup hanya yang bersifat pengembangan intelektual saja tetapi pendekatan

inovasi dalam melakukan pengajaran dan bimbingan agar belajar tidak terasa

monoton bagi peserta didik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil skor gejala kejenuhan belajar peserta didik menunjukkan penurunan

yang signifikan setelah pemberian intervensi konseling kognitif perilaku dengan

teknik restrukturisasi kognitif. Agar semakin lengkap dan terpercaya, peneliti

selanjutnya perlu untuk lebih detail mengeksplorasi dinamika dan faktor-faktor

yang mempengaruhi kejenuhan belajar dengan melakukan wawancara dan

observasi terhadap karakteristik pribadi, faktor dukungan sosial, pola asuh, dan

faktor beban akademis dari masing-masing peserta didik, serta perlu sekiranya

diteliti mengenai perbedaan gender dalam mengalami kejenuhan belajar. Peneliti

selanjutnya juga perlu menindaklanjuti variabel penelitian mengenai faktor

penyebab terjadinya kejenuhan belajar sehingga menjadi tema penelitian yang

utuh. Eksplorasi dan analisis perubahan kondisi peserta didik akan lebih optimal

apabila peneliti selanjutnya dapat melakukan intervensi dalam adegan individual,

sehingga pemilihan metode single subject research dan sampel yang lebih sempit

dalam case study sangat direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya. Disamping

itu, peneliti selanjutnya dapat mencoba penggunaan model terapi kognitif perilaku

lainnya dalam menangani kejenuhan belajar seperti stress inoculation training,

Aderanti, R.A. & Hassan, T. (2011). Differential Effectiveness of Cognitive Restructuring and Self-Management in the Treatment of Adolescents’ Rebelliousness. The Romanian Journal of Psychology, Psychotherapy and Neuroscience, 1(1), 193-217

Agustin, M. (2009). Model Konseling Kognitif-Perilaku Untuk Menangani Kejenuhan Belajar pada Mahasiswa. Disertasi Program Pasca Sarjana Bimbingan Dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan.

Al-Makahleh & Ziadat. (2012). Social Intelligence and Personal Characteristics of Talented Secondary School Student in King Abdullah II School for Excellence, Jordan. Educational Research (ISSN: 2141-5161) Vol. 3(10) pp. 785-798.

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Astuti, et al. (2010). Pengaruh Terapi Kognitif Restrukturisasi Terhadap Penurunan Skor Depresi Pada Pesien Gangguan Jiwa. Jurnal Keperawatan Soedirman, Vol. 5 No. 3.

Bakker, A., Schaufeli, W.B., Sixma, H.J., Bosveld, W. & Van Dierendonck, D. (2000). Patient demands, lack of reciprocity and burnout: A five year longitud'il study among general practitioners. Journal of Organisational Behavior, 56,12-34.

Blanc, P. & Scaufeli, W. (2008). Burnout Interventions: An Overview And Illustration. In: Handbook of Stress and Burnout in Health Care, Nova Science Publisher, Inc.

Borritz, M. (2006). Burnout and Human Service Work: Causes and Consequences. Results of 3 Years of Follow up of the PUMA Study among Human Service. Denmark: National Institute of Occupational Health.

Burke, Koyuncu, & Fiksenbaum. (2010). Burnout, Work Satisfaction And Psychological Well Being Among Nurses In Turkish Hospitals. Europe’s Journal of Psychology: Pp. 63-81.