6

A. Kajian Pustaka 1. Kemampuan berpikir divergen

a. Teori kemampuan berpikir divergen

Peserta didik dalam berpikir divergen menurut Marron & Faust dalam Sun, Wang, & Wegerif (2020: 2) dapat digambarkan sebagai proses mengambil kembali pengetahuan yang ada dan mengasosiasikan kemudian menggabungkan pengetahuan yang tidak terkait dengan cara yang baru dan bermakna. Palmiero, et. al. (2020: 323) mengatakan berpikir divergen melibatkan kemampuan untuk menemukan banyak tanggapan atau solusi yang berbeda dan baru untuk masalah terbuka. Sedangkan Marzano et al.

menggambarkan orang yang berpikir kreatif atau berpikir divergen sebagai orang yang mendorong batas-batas pengetahuan dan kemampuan secara intrinsik, mampu menyusun ulang masalah dengan sudut pandang yang berbeda, dan dapat menyingkirkan hal-hal yang tidak produktif (Saccardi, 2014: 45).

Subali (2013: 21) berpendapat bahwa kemampuan berpikir divergen dapat dinyatakan sebagai keterampilan peserta didik yang mendapatkan stimulus untuk mengembangkan gagasan kreatif, sehingga dari suatu topik menghasilkan banyak gagasan yang berbeda dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Munandar (2014: 32) mengungkapkan pengertian berpikir divergen dan kreatif yaitu menjajaki berbagai kemungkinan jawaban atas suatu masalah. Berpikir divergen adalah kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif dengan menghasilkan banyak ide spontan tanpa terorganisir dalam menghasilkan alternatif pemecahan masalah (Utami, 2016: 3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa berpikir divergen merupakan proses seseorang dalam menghasilkan beberapa solusi dengan berbagai pandangan dari suatu masalah dan kemudian dielaborasikan menjadikan solusi yang tidak biasa.

Berpikir divergen menurut Sun, Wang, & Wegerif (2020: 2) penting untuk mengembangkan kreativitas. Penting bagi peserta didik untuk memahami bahwa berpikir divergen digunakan ketika memecahkan masalah atau menghasilkan ide-ide baru dan lebih baik. Efektivitas berpikir divergen ditunjukkan dengan menunjukkan kombinasi antara ingatan, pengetahuan, dan kelancaran dalam informasi dari luar tubuh ke otak (sensoris) menghasilkan fantasi, imajinasi, dan ide yang kaya. Karakteristik terkait dengan kemampuan berpikir divergen menurut Razumnikova dalam Carayannis (2016: 33), antara lain:

a. jenis masalah tidak didefinisikan dengan spesifik, b. tanggapan dapat lebih dari satu,

c. digunakan sebagai indeks psikometri kreativitas, d. strategi berpikir yang dominan intuitif dan irasional, e. strategi khusus pemilihan tanggapan dengan wawasan, f. aktivasi otak yang digunakan tingkat rendah dan luas, g. dominasi bagian otak kanan.

Kemampuan berpikir divergen dalam pembelajaran IPA adalah kemampuan berpikir divergen berdasarkan KPS. Keterampilan proses sains terlibat dalam proses ilmiah yang menjadi tumpuan proses pembelajaran IPA. Berpikir divergen menurut Aviina et al. (2018: 170) membantu peserta didik untuk memperhatikan proses yang dapat menentukan kualitas dan kuantitas hasil akhir yaitu ide atau pengetahuan baru yang didapatkan dalam pembelajaran dan hal ini selaras dengan pembelajaran IPA. Berpikir divergen membantu dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil merupakan bentuk dari berpikir konvergen (Collete & Chiappetta dalam Subali, 2013: 24).

b. Pengukuran kemampuan berpikir divergen

Teori berpikir divergen menurut Runco (Carayannis, 2016: 35) dikembangkan hampir seluruhnya oleh dua orang yaitu J. P. Guilford dan E.

Paul Torrance. Guilford tertarik pada kreativitas dan bahkan mendorong seluruh bidang studi berpikir divergen ke ranah ilmiah ketika

mempresentasikan Pidato Presiden 1949 di American Psychological Association yang berjudul "kreativitas" berisi argumen kuat mengenai kemampuan berpikir divergen yang dapat diperiksa secara empiris sedangkan Guilford melihat bahwa berpikir divergen adalah sebuah ide yang diperbarui. Guilford sendiri mengembangkan puluhan tes berpikir divergen, seperti yang dilakukan E. Paul Torrance. Bahkan penilaian Torrance, The Torrance Tests of Creative Thinking yang merupakan pengukuran kreativitas menjadi ukuran yang paling sering digunakan dalam studi berpikir divergen.

Metode yang lebih baru telah diujicobakan pada tahun 2018 menunjukkan kepada anak-anak objek 3D di layar komputer dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi menggunakan layar sentuh, sehingga mereka dapat memutar objek, atau memperbesar atau memperkecil, hanya untuk menyebutkan tiga opsi layar sentuh. Anak-anak berbicara tentang benda apa yang mungkin ada saat mereka bermain dengan layar sentuh, dan alat merekam narasi ini. Hal ini ditranskripsi dengan perangkat lunak komputer dan skor kelancaran, orisinalitas, dan fleksibilitas kemudian diekstraksi (Runco, 2020: 357). Tahun 1977 Utami Munandar (2014: 22) memperkenalkan tes kemampuan berpikir divergen berdasarkan konstruksi Model Struktur Intelek dari Guilford yakni Tes Kreativitas Verbal. Pengukuran berpikir divergen lainnya dapat menggunakan alat ukur keterampilan proses sains pola divergen milik Bambang Subali yang telah dikembangkan pada tahun 2013. Instrumennya memenuhi persyaratan menurut PCL-1PL dan seluruh item fit dengan model (Subali, 2013: 31).

Pengukuran kemampuan berpikir divergen dapat menggunakan secara non tes seperti kuesioner dan daftar periksa (checklist) untuk mengatasi keterbatasan tes menggunakan kertas dan pensil atau bolpoin. Tes tersebut disusun berdasarkan penelitian mengenai karakteristik khusus pribadi yang memiliki pemikiran divergen. Ada juga dengan cara membuat daftar pengalaman untuk menilai apa saja yang telah dilakukan seseorang di masa lalu. Metode tes yang dikembangkan oleh Bell dibuat lebih formal,

metode tersebut adalah The State of Past Creative Activities (Munandar, 2014: 35).

c. Komponen kemampuan berpikir divergen

Berdasarkan definisi kemampuan berpikir divergen terdiri atas 3 aspek yaitu proses, produk, dan peserta didik sebagai subjek. Runco (2020:

357) menyebutkan penilaian kreativitas Torrance melibatkan kelancaran, orisinalitas, dan fleksibilitas. Guilford dalam Starko (2009: 43) mengakui pentingnya kepekaan terhadap masalah dan evaluasi dalam menghasilkan dan menilai ide-ide kreatif. Satu-satunya kriteria yang tepat ketika memeriksa validitas predikatif dari tes kemampuan berpikir divergen harus fokus pada ide. Berikut 4 komponen yang pada tes kemampuan berpikir divergen menurut Guilford dan Torrance.

1) Kelancaran (Fluency)

Abu-Akel et al. (2020: 5) dan Runco (2020: 356) berpendapat kelancaran merupakan jumlah total dari ide yang dihasilkan. Kelancaran merupakan dasar dari kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir divergen dengan menghasilkan banyak ide. Cara meningkatkan kelancaran salah satunya dengan bekerjasama atau bekerja dalam kelompok yang berfungsi untuk mempertimbangkan kriteria atau jenis untuk mengevaluasi ide-ide mereka dan untuk meningkatkan output. Guru dapat membantu dengan menanyakan "Berapa banyak cara yang bisa Anda pikirkan untuk ...?" untuk mendorong kelancaran peserta didik (MacKinnon dalam Starko, 2009: 46).

2) Fleksibilitas (Flexibility)

Fleksibilitas menurut Runco (2020: 356) adalah jumlah tema atau kategori dalam gagasan yang diberikan peserta didik. Fleksibilitas merupakan dasar dari kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir divergen dengan menghasilkan berbagai jenis ide atau ide dari perspektif yang berbeda. Pertanyaan seperti "Apa saja jenis ide yang berbeda?" atau “Sejauh ini, semua ide melibatkan makanan.

Cobalah untuk memikirkan ide-ide untuk memecahkan masalah dengan

cara yang berbeda” dapat guru gunakan untuk mendorong fleksibilitas peserta didik (MacKinnon dalam Starko, 2009: 52).

3) Keorisinalan (Originality)

Abu-Akel et al. (2020: 5) mengatakan bahwa orisinalitas adalah jawaban yang tidak biasa dan berkualitas di setiap item soal. Orisinalitas dapat dihitung setelah menentukan frekuensi statistik masing-masing ide (Runco, 2020: 356). Keorisinalan berbanding terbalik dengan kelancaran.

Beberapa peserta didik memiliki banyak ide yang berkualitas tinggi dan beberapa memiliki banyak ide dengan sedikit keorisinalan. Komentar guru dalam menilai originalitas seperti "Cobalah untuk memikirkan sesuatu yang tidak akan dipikirkan orang lain" dirancang untuk memperoleh keorisinalan peserta didik (MacKinnon dalam Starko, 2009:

54).

4) Elaborasi (Elaboration)

Palmiero et al. (2020: 323) mengatakan elaborasi dinilai sebagai jumlah rincian yang diberikan bersamaa dengan ide-ide. Elaborasi merupakan dasar dari kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir divergen dengan menambah ide untuk meningkatkannya. Guru dapat menanyakan "Bagaimana cara kita untuk dapat mewujudkan ide ini?" untuk mendorong elaborasi peserta didik (MacKinnon dalam Starko, 2009: 58).

d. Faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir divergen

Hasil penelitian dari Chang et al. (2017: 117) menunjukkan bahwa ketika tingkat kelas peserta didik semakin tinggi maka skor kemampuan berpikir divergen berdasarkan aspek kognitif meningkat secara signifikan dan skor kemampuan berpikir divergen derdasarkan aspek afektif juga mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Perkembangan seseorang dalam berpikir divergen di masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa terkait dengan perkembangan kognitif dan pengembangan psikososial. Proses kognitif yang mendasari pemikiran divergen melibatkan beberapa elemen kunci seperti asosiasi, dekomposisi, dan kombinasi dengan penyesuaian

(Sun et al., 2020: 2). Perkembangan kognitif dalam pandangan Piaget menyatakan bahwa pengembangan berpikir divergen hadir dalam berbagai bentuk pada berbagai tahap perkembangan. Peserta didik tingkat SMP memiliki rata-rata usia anak-anak mulai dari 11 tahun berada pada tahap operasional formal yang sudah mampu berpikir abstrak dan logis.

Piaget percaya bahwa kreatif secara bertahap akan menyatu dengan perkembangan intelektual seseorang sebagai hasil dari proses akomodasi terkait jadi dalam tes kemampuan berpikir divergen kelompok umur tertentu dapat menunjukkan perubahan dalam cara penyajian yang berbeda atau kreatif. Dibandingkan dengan penalaran logis, berpikir divergen lebih menekankan pada proses. Meskipun penurunan skor pada tes berpikir divergen diamati selama transisi dari tahap operasional konkret di masa kanak-kanak ke tahap operasional formal pada masa remaja, pemikiran divergen secara bertahap akan berkembang seiring dengan perkembangan kemampuan kognitif remaja selama tahap operasional formal. Oleh karena itu, perkembangan pada masa remaja memainkan peran penting dalam membentuk pengembangan kreativitas individu (Subali, 2013: 22).

Pola perkembangan kemampuan berpikir divergen menurut Kleibeuker et al. (2013: 6) dipengaruhi oleh perkembangan neuropsikologis juga. Korteks prefrontal sepenuhnya dikembangkan pada masa remaja bertanggung jawab atas kemampuan kognitif (terutama fungsi eksekutif). Ini terkait dengan perkembangan psikososial remaja yang cenderung lebih tertarik pada rangsangan eksternal dan menunjukkan lebih banyak keingintahuan atau perilaku berisiko (Johnson & Wilbrecht, 2011: 548).

Kemampuan berpikir divergen menurut Callahan & Missett (2016: 116) dapat diamati dan dikembangkan selama masa remaja. Rata-rata usia peserta didik SMP berkisar antara 13-15 tahun yang menurut WHO, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 tahun 2014, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) masuk dalam rentang usia remaja (Ellysa, 2017: 1). Remaja dianggap memiliki kemampuan berpikir divergen yang tinggi sering memiliki beberapa karakteristik umum di seluruh domain

intelektual, emosional, dan sosial. Perilaku remaja yang mengiindikasikan berpikir divergen menurut Callahan & Missett (2016: 117) meliputi:

1) membangun kemandirian dengan menunjukkan berbagai sikap seperti tidak mudah menyesuaikan norma sosial yang ada, enggan menerima kebijakan yang konvensional, dan sering mempertanyakan aturan yang ada,

2) tertarik pada ide-ide baru dan lebih kompleks, serta toleransi terhadap pendapat atau argument dari berbagai perspektif,

3) bertahan hingga berhasil memecahkan masalah, 4) mulai berpikir secara abstrak, dan general, 5) selera humor yang tajam dan/atau matang, 6) imajinasi yang tidak biasa,

7) obsesi tentang hal-hal dan topik yang menarik, 8) kepekaan dan kasih sayang yang luar biasa tinggi,

9) meningkat rasa ingin tahu, menciptakan berbagai ide, menghasilkan solusi dari berbagai sudut pandang,

10) pengambilan risiko meningkat dengan kemauan yang konsisten untuk mencoba sesuatu yang baru terlepas dari risiko fisik, kognitif, dan/atau emosional,

11) hiperaktif.

Kemampuan berpikir divergen peserta didik dipengaruhi oleh faktor eksternal salah satunya ialah lingkungan belajar di sekolah. Di sekolah yang memiliki peran penting dalam perkembangan peserta didik ialah guru. Mata pelajaran IPA di sekolah tidak diampuh oleh guru yang sama, terkadang antar tingkatan kelas memiliki guru IPA masing-masing, bahkan dalam satu angkatan diampuh lebih dari satu guru IPA, sehingga masing-masing guru memungkinkan untuk memiliki pengalaman mengajar yang berbeda-beda. Pengalaman guru dalam mengajar dapat menjadi alasan dalam pengalaman guru dalam menentukan karakteristik kemampuan berpikir divergen yang ada pada peserta didik. Semakin lama pengalaman mengajar guru maka semakin besar potensi guru untuk dapat

mengembangkan kemampuan berbikir divergen peserta didik. Pengalaman mengajar guru dapat dilihat dari lama mengajar atau mengabdi guru di sekolah. Guru yang berpengalaman dalam bekerja di kegiatan yang spesifik atau menerima training dalam jabatan lebih antusias dalam menjalankan tugasnya (Munandar, 2014: 22).

Pengalaman mengajar guru dapat menambah kepekaan guru terhadap peserta didik sehingga perhatian yang diberikan lebih instens dengan menerapkan berbagai pengetahuan ke dalam proses pembelajaran.

Pengetahuan dan pengalam yang banyak dapat membuat guru untuk memperkatikan kemampuan peserta didinya salah satunya kreativitas bahkan kemampuan berpikir divergen peserta didik. Langkah awalnya dengan mengajarkan KPS disertai pemberian contoh. Secara teoretik pembelajaran yang ideal untuk mengembangkan kreativitas peserta didik minimal menggunakan model pembelajaran ideasional dan pembelajaran terapan (Dettmer dalam Subali, 2013: 31). Kemungkinan penyebabnya karna target guru dalam mengajar adalah pemahaman konsep bukan peningkatan atau pengembangan kreativitas peserta didik, sehingga lebih mengembangkan kemampuan berpikir konvergen dibandikan kemampuan berikir divergen. Selain target, guru juga khawatir dengan potensi akademik peserta didik., sedangkan anak cerdas tidak pasti kreatif.

2. Pembelajaran IPA a. Hakikat IPA

H.W. Flower (Prihantoro, 1986: 34) berpendapat bahwa IPA merupakan pengetahuan sistematis berdasarkan pengamatan yang mempelajari gejala-gejala alam semesta dari permukaan hingga dalam bumi bahkan sampai luar angkasa dan dari yang dapat mengugunakan ndera hingga abstrak. “Ilmu” artinya pengetahuan yang dibenarkan secara rasional dan objektif sedangkan “pengetahuan” adalah segala alam semesta dengan sinya. Jadi secara singkat IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala sinya. Rumahlatu (2019: 158) berpendapat hakikat IPA terdiri atas dasar sikap lmiah dan proses lmiah

yang menghasilkan produk lmiah. Proses lmiah adalah kegiatan lmiah yang dilakukan untuk menyempurnakan pengetahuan. Produk lmiah alah hasil proses berupa pengetahuan yang didapatkan untuk penyebaran pengetahuan.

Hakikat IPA meliputi empat unsur utama yang merupakan ciri sains yang utuh yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni sikap, proses, produk, dan aplikasi (Amal & Basam, 2018: 123).

b. Karakteristik Pembelajaran IPA

IPA merupakan disiplin lmu yang memiliki ciri-ciri umum dan karakteristik. Secara umum IPA adalah kempulan fakta yang saling berhubungan, disusun sistematis, dan dinyatakan dengan bahasa komunikatif. Selain ciri-ciri umum, pembelajaran IPA juga memiliki karakteristik. Depdikbud dalam Trianto (2012: 45) memaparkan karakteristik pembelajaran IPA yang meliputi:

1) holistik adalah sebuah gejala atau fenomena yang menjadi pusat dalam pembelajaran terpadu bila diamati dan diselidiki oleh beberapa bidang studi pada waktu yang bersamaan. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik untuk memahami fenomena dari berbagai sudut untuk membuat peserta didik lebih pintar dan bijaksana ketika berhadapan dengan peristiwa yang akan datang.

2) bermakna merupakan mempelajari fenomena dari berbagai aspek yang membentuk hubungan antar konsep sehingga mempengaruhi nilai informatif materi yang diteliti. Hubungan konsep-konsep dengan sumber yang nyata dan konsep lain berkontribusi pada nilai informatif dari konsep yang diperiksa dan untuk mempelajari fungsionalitasnya.

3) otentik dapat langsung memahami prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan pembelajaran langsung, tidak hanya pemberitahuan kepada guru. Guru berperan sebagai fasilitator atau katalisator, sedangkan peserta didik bertindak sebagai pencari informasi.

berperan sebagai pencari informasi. Guru membimbing ke arah mana harus pergi dan menawarkan kondisi yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran..

4) aktif, pembelajaran terpadu menekankan keaktifan untuk mencapai hasil belajar yang optimal bagi peserta didik dalam segala aspek sesuai dengan keinginan, minat, dan kemampuan peserta didik. Dengan demikian pembelajarn terpadu tidak hanya menyusun kegiatan setiap topik terkait.

c. Pembelajaran IPA di SMP

Kemajuan dalam sains terjadi ketika ide-ide yang ada ditantang dan kemudian harus menemukan teori baru yang menangani anomali dengan lebih baik. Sains tidak pernah lengkap atau mutlak benar. Sebagai guru IPA harus memahami beberapa ide naif dan membantu peserta didik mengembangkan cara-cara ilmiah yang lebih kuat untuk menafsirkan lingkungan mereka yang dapat sejalan dengan keyakinan 'sehari-hari' mereka. Peserta didik perlu waktu untuk merekonstruksi ide-ide mereka untuk memperhitungkan teori-teori ilmiah. Guru dan peserta didk dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah. Ide dan pendapat semua peserta didik didengar dan dihormati. Guru dianggap sebagai pemandu dan pendukung pembelajaran (Ross et al., 2015: 1-9).

Pedoman Pengembangan Kurikulum 2013 pada Permendikbud No.

37 tahun 2018 menyebutkan bahwa pembelajaran IPA pada pendidikan menengah pertama berlangsung secara terpadu dalam beberapa aspek, yaitu bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar ilmiah yang menonjolkan aspek proses ilmiah.

Guru dapat mengembangkan proses pembelajaran IPA yang melibatkan peserta didik melalui pendekatan saintifik. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan keterampilan mengeksplorasi dan memahami lingkungan alam secara ilmiah.Pembelajaran IPA berfokus pada penyelidikan dan tindakan sehingga guru dapat membantu peserta didik mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan alam.

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific dalam pelaksanaannya terdiri atas observing, measuring, questioning, experiment, serta communicating. Pendekatan pembelajaran ini juga biasa disebut 5M

yakni mengamati, mengukur, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran IPA dalam kurikulum ini hendaknya bisa menumbuhkan dan meningkatkan scientific skills atau kemampuan sains seperti keterampilan proses (science process skill), sikap ilmiah (scientific attitude), serta keterampilan berpikir (thinking skill).

d. Keterampilan proses sains (KPS)

Keterampilan proses sains merupakan salah satu bagian dari keterampilan sains. Collete dan Gega berpendapat bahwa keterampilan proses sains dibagi menjadi dua, yakni keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terintegrasi. Keterampilan proses sains dasar (basic process science skill) meliputi kegiatan observasi, klasivikasi, pengukuran, komunikasi, inferensi, dan prediksi. Keterampilan proses sains terintegrasi (integration process science skill) meliputi kegiatan merumuskan hipotesis, mengontrol variabel, merumuskan masalah, dan menginterpretasikan data. Sedangkan keterampilan proses sains yang mengacu pada taksonomi Bryce et. al. mencangkup keterampilan proses sains dasar (basic process saince skill) yang terdiri dari keterampilan dasar (basic skill) dan keterampilan mengolah/memporses (process skill), serta kemampuan melakukan investigasi (investigation skill) secara terintegrasi (Subali, 2013: 38). Jika digambarkan akan tampak model yang disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Perkembangan Kinerja dalam Proses Sains Sumber: Subali (2013: 38)

Pada Gambar 2.1. Menunjukkan bahwa keterampilan dasar (basic skill) mencangkup keterampilan melakukan pengamatan, mengumpulkan data, melakukan pengukuran, mengimplementasikan prosedur, melakukan manipulasi gerakan dan mengikuti instruksi. Keterampilan mengolah/memproses (process skill) meliputi keterampilan membuat prediksi, mengiferensi dan menyeleksi prosedur. Keterampilan melakkan investigasi (investigationiskill) yang terintegrasi berupa keterampilan merancang investigasi, melaksanakan investigasi, dan melaporkan hasil investigasi. Keterampilan tersebut dilandasi oleh sikap ilmiah.

Sebelum menguasai keterampilan sains terintegrasi, seseorang harus menguasai keterampilan sains dasar terlebih dahulu. Peserta didik mengusai keterampilan sains dasar untuk pedoman dalam menguasai pemikiran abstrak. Guru dapat memanfaatkan keterampilan proses sains

dalam penyampaian pengajaran fakta-fakta sains secara efektif karena sains bukan hanya pengetahuan, tetapi juga cara untuk memahami lingkungan secara sistematis. Keterampilan proses sains diperlukan oleh peserta didik untuk belajar tentang dunia sains dan teknologi secara lebih rinci (Yeam dalam Turiman, Omar, Daud, & Osman, 2012: 155).

Keterampilan proses sains dalam pembelajaran IPA digunakan sebagai pendekatan pengajaran. Keterampilan proses sains merupakan perilaku yang mendorong pembentukan keterampilan seseorang untuk memperoleh pengetahuan kemudian menyebarluaskannya sehingga meningkatkan keterampilan psikomotor dan mental. Pernyataan tersebut didukung oleh Djumhur dalam Turiman, Omar, Daud, & Osman (2012:

155) yang menjelaskan bahwa keterampilan proses sains dapat melatih sikap ilmiah dan proses berpikir peserta didik dari bentuk manusia karena proses pembelajaran keterampilan proses sains dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dengan teori menggunakan keterampilan proses ilmiah dan sikap peserta didik itu sendiri dapat memenuhi fakta, konsep, dan berhubungan.

Terdapat hasil penelitian yang menyatakan adanya perbedaan keterampilan proses sains terhadap gender. Yuliskurniawati et al. (2019: 4) berpendapat bahwa peserta didik perempuan tampil lebih baik dalam keterampilan proses sains dibandingkan dengan siswa laki-laki. Beberapa aspek yang mendukung seperti peserta didikperempuan lebih berhati-hati dan lebih teliti daripada peserta didik laki-laki, peserta didik perempuan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berulang kali memeriksa hasil pekerjaannya dan mereka juga memiliki kemampuan debat yang lebih baik meskipun dalam memecahkan suatu masalah, peserta didik perempuan suka meminta pendapat kedua sebelum mengambil kesimpulan, serta mereka juga lebih kompetitif dibandingkan peserta didik laki-laki yang mengutamakan ketergantungan pada pembelajaran.

3. Gender

a. Gender dalam perkembangan peserta didik SMP

Peserta didik pada masa remaja atau pubertas berada pada fase penting dalam rangkaian proses perkembangan manusia karena terjadi perubahan yang cukup signifikan baik dalam pertumbuhan/perkembangan fisik, kognitif, maupun dalam psokososial peserta didik. Perempuan mengalami masa pubertas sekitar usia 10 tahun sedangkan laki-laki sekitar 12 tahun (Desmita, 2016: 75-76).

1) Fisik

Pada masa ini peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badan karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot, serta ukuran beberapa organ tubuh. Pada saat yang sama, kekuatan otot-otot secara berangsur-angsur bertambah dan gemuk bayi (baby fat) berkurang disebabkan oleh faktor keturunan dan latihan (olahraga). Perkembangan motorik peserta didik lebih halus dan lebih terkoordinasi sehingga penguasaaan badan berkembang pesat. Peserta didik mulai memperlihatkan katarampilan-keterampilan manipulatif yang menyerupai kemampuan orang dewasa. Mereka mulai memperhatikan hal-hal yang lebih kompleks dan rumit untuk menghasilkan karya (Santrock, 2012: 155). Otak juga mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Perubahan fisik dalam masa pubertas disebabkan oleh matangnya kelenjar pituitary (pituatary gland) yang merupakan kelenjar endoktrin yang berhubungan dengan otak yang berada tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar ini mengeluarkna hormon pertumbuhan, gonadotropik yang dapat merangsang kegiatan di dalam gonad, kortitropik yang mengatur fungsi-fungsi kulit adrenal. Berikut perbedaan perkembangan peserta didik laki-laki dan perempuan:

Tabel 2. 1. Perkembangan Fisik Peserta Didik Berdasarkan Gender

Laki-laki Perempuan

Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada usia sekitar 13 dan 14 tahun sekitar 59 atau 60 inci.

Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada usia sekitar 11 atau 12 tahun sekitar 54 atau 55 inci.

Pertambahan berat badan sekitar 13 kg.

Pertambahan berat badan sekitar 10 kg.

Pertumbuhan otot laki-laki lebih cepat karena mereka memiliki lebih banyak jaringan otot. Jika diimbangi dengan mengkoorninasi gerakan antar otot akan meningkatkan motorik halus sehingga peserta didik menyukai aktivitas yang lebih komplek dan menantang.

Keterampilan dan keselarasan dalam gerak tubuh mengalami kemajuan pesat sehingga koordinasi gerak tangan semakin terampil dan meningkatkan keterampilan menulis dan menggambar.

Perubahan ciri-ciri seks primer dapat dilihat pada pertumbuhan yang cepat pada penis (12-13 tahun) dan skrotum (11-12 tahun) dan mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya (13-14 tahun).

Perubahan ciri-ciri seks primer ditandai dengan menarche atau munculnya periode menstruasi untuk pertama kalinya (11-14 tahun).

Perubahan ciri-ciri seks sekunder yang terjadi antara lain tumbuhnya kumis dan janggut (13-14 tahun), jakun, suara menjadi berat (14-15 tahun), bahu dan dada melebar, tumbuh bulu di ketiak, dada, kaki (13-15 tahun), tangan dan daerah kelamin serta otot-otot menjadi kuat.

Perubahan ciri-ciri seks sekunder muncul tanda-tanda fisik berupa payudara dan pinggul membesar (10-11 tahun), suara menjadi halus, tumbuh bulu di ketiak (12-13 tahun) dan sekitar kemaluan(10-11 tahun), produksi keringat ketiak (12-13 tahun).

(Sumber: Desmita, 2016: 190-193)

2) Kognitif

Kognitif menurut Desmita (2016: 97-98) adalah istilah yang digunakan ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan presepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengatehuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua

proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkiranakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Teori Kognitif Piaget adalah peserta beradabtasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya.

Tahapan kognitif Piaget pada manusia sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tahapan Kognitif Piaget pada Manusia

Tahap Usia/Tahun Gambaran

Sensorimotor 0-2 Bayi bergerak dari tindakan refleks instriktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinaasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Bayi sudah mulai beradaptasi.

Preoperational 2-7 Anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar.

Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dam melampaui hubungan informasi sensor dan tindakan fisik.

Concrete operational

7-11 Pada saat ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-periswa yang konkrit dan mengklasifikasikan benda- benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda.

Formal operational

11-15 Anak remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak dan logis. Pemikiran lebih idealistik

(Sumber: Desmita, 2016: 101)

Secara umum pada tahap ini diperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Transisi dalam pengambilan keputusan menurut Santrock (2012: 13) muncul kira-kira pada usia 11 hingga 12 tahun dan pada usia 15 hingga 16 tahun. Laki-laki lebih baik dalam

spatial tasks yang menghubungkan satu hal dengan hal lain dan penalaran logis sehingga unggul pada pemecahan masalah dalam matematika. Perempuan lebih baik dalam ketelitian, kecermantan, keseksaman berpikir, artikulasi dan memori verbal. David Elkid dalam Desmita (2016: 124) memperlihatkan beberapa karakter pemikiran remaja yang kurang matang dimanifestikan, yaitu:

a) Idealism dan kekritisan, Peserta didik menyadari ada kesenjangan cukup jauh anatara mereka di dunia nyata dengen sesuatu hal yang diharapkan bagi mereka.

b) Argumentativitas Peserta didik mencari kesempatan untuk menunjukkan kemampuan penalaran mereka. Ketika menyusun fakta dan logika mereka menjadi argumentatif.

c) Ragu-ragu. Peserta didik masih kekurangan strategi dalam mengambil keputusan karena kurang berpengalaman.

d) Hypocrisy. Peserta didik membuat pengobanan untuk mewujudkan yang dibutuhkan tanpa menyadari perbedaan mengekspresikan suatu yang idel.

e) Kesadaran diri. Peserta didik dapat memikirkan pemikiran mereka sendiri dan pemikiran orang lain. Peserta didik mengalami imaginary audience yaitu perilaku menarik perhatian, keinginan untuk diperhatikan, tampil menonjol dan menjadi pusat perhatian.

f) Kekhususan dan ketangguhan. Elkid meyebutkan personal fable atau dongeng pribadi merupakan keyakinan peserta didik pada masa remaja tentang dirinya yang spesial, unik, dan tidak tunduk pada peraturan. Peserta didik merasa tidak ada sesorang yang bisa memahami isi hatinya, mengarang cerita tentang dirinya yang dipenuhi fantasi, serta masuk ke suatu dunia yang jauh dari realita.

3) Psikososial

Psikososial pada peserta didik di masa remaja menurut Erikson (2010: 32) lebih mengarah kepada perkembangan identitas dan emosi. Usia sekitar 12-20 tahun berdasarkan teori psikososial

Erikson masuk pada tahap identitas vs rasa bersalah. Pada peserta didik tingkat SMP mengalami dua sub tahap perkembangan identitas yakni diferensiasi serta praktis dan eksperimentasi. Karakteristik diferensiasi yang terjadi pada rentan usia 12-14 tahun yakni peserta didik menyadari bahwa ia berbeda secara psikologis dari orang tuanya. Kesadaran ini sering membuatnya mempertanyakan dan menolak nilai-nilai dan nasehat-nasehat orang tuanya, sekalipun nilai- nilai dan nasehat tersebut masuk akal. Praktis dan eksperimentasi merupakan tahapan yang terjadi pada usia 14-15 tahun yang memiliki karakteristik seperti kepercayaan peserta didik terhadap dirinya sendiri yang mengetahui segalanya dan dapat melakukan berbagai hal tanpa kesalahan. Peserta didik akan menyangkal kebutuhan akan peringatan atau nasehat dan menantang orang tuanya pada setiap kesempatan.

Komitmen terhadap teman-teman juga bertambah (Seifert & Hoffnung dalam Desmita, 2015: 212).

Psikososial dalam penyataan Momtaz, Mariani, & Mansor (2016: 10) erat kaitannya dengan internalisasi dan eksternalisasi yang merupakan masalah perilaku pada gangguan mental yang sering terjadi pada masa remaja. Gangguan internalisasai diwujudkan dalam bentuk gangguan emosi seperti depresi, kecemasan, dan gangguan psikosomatik, sedangkan eksternalisasi atau masalah perilaku seperti kenakalan, penyalahan penggunaan obat dan alkohol. Internalisasi perempuan terjadi dua kali lebih cepat dibandingkan laki-laki.

Gangguan yang ditemukan pada peserta didik SMP baik laki-laki maupun perempuan seperti adalah penyalahgunaan obat dan alkohol dan masalah perilaku terkait relasi sosial seperti membolos, bertengkar, berjudi, berkelahi, serta tawuran (Prihantini, D., 2013: 4).

b. Gender dalam meninjau kemampuan berpikir divergen

Pada penelitian Bambang Subali (2013: 38) menyimpulkan adanya bias dalam pengukuran keterampilan sains pola divergen pada

beberapa faktor salah satunya ialah faktor gender. Hasil penelitian dari Pratama, Subali, & Wibowo (2016: 73) membuktikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir divergen antara peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Ada juga penelitian dari Purwasih, Anita, &

Afrilianto (2019: 44) yang membuktikan bahwa kemampuan berpikir divergen peserta didik perempuan lebih baik daripada kemampuan berpikir divergen peserta didik laki-laki. Perbedaan gender sering disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang, baik dalam hal perkembangan fisik maupun dalam hal perkembangan kognitif.

Gunawan et al. (2020: 45) mengklaim bahwa ada pengaruh berbasis gender pada berpikir divergen verbal dan figural peserta didik.

Peserta didk laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membuat dan mengilustrasikan konsep-konsep abstrak. Laki-laki lebih unggul dalam kemampuan spasial yang terus meningkat selama sekolah.

Peningkatan kemampuan spasial membuat prestasi peserta didik laki-laki lebih baik daripada perempuan. Peserta didik perempuan bersaing dengan mengandalkan pengalaman dan ketekunan dalam proses pembelajaran (Eickerman dalam Fernando et al., 2020: 156).

Secara implisit perbedaan gender mempengaruhi dalam berpikir divergen dan perbedaan dalam peningkatan berdasarkan indikator kreativitas pada gender berbeda. Santrock (2012: 16) mengungkapkan bahwa gender memengaruhi prestasi belajar, karena gender adalah dimensi sosiokultural dan psikologis pria dan wanita. Demikian gender dapat mempengarui kemampuan berpikir seseorang. Gender adalah karakteristik yang muncul karena pengaruh sosial, budaya, status sosial dan peran dalam masyarakat. Ini sejalan dengan pernyataan dari Asy’ari et al. (2019:

170) bahwa gender adalah sifat dan perilaku yang melekat pada pria dan wanita yang dibentuk secara sosial dan budaya. Perempuan memiliki kemampuan untuk lebih akurat dan terperinci dalam menyelesaikan masalah daripada pria (Purwasih et al., 2019: 13).

B. Kerangka Berpikir

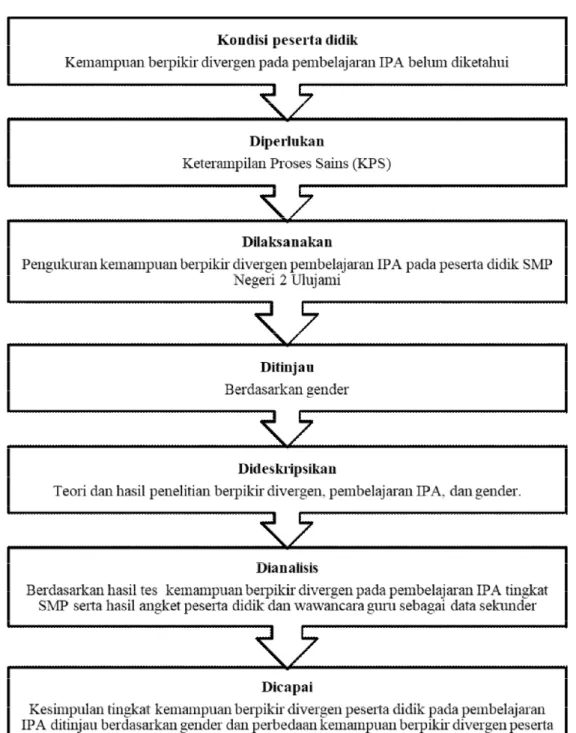

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui bahwah kondisi peserta didik SMP Negeri 2 Ulujami dalam kemampuan berpikir divergen pada pembelajaran IPA belum diketahui sehingga diperlukan KPS. Keterampilan proses sains yang mengacu pada taksonomi Bryce et. al. mencangkup keterampilan proses sains dasar (basic process saince skill) yang terdiri dari keterampilan dasar (basic skill) dan keterampilan mengolah/memporses (process skill), serta kemampuan melakukan investigasi (investigation skill) secara terintegrasi. Penelitian ini melaksanakan pengukuran kemampuan berpikir divergen pembelajaran IPA pada SMP Negeri 2 Ulujami ditinjau berdasarkan gender.

Teori dan hasil penelitian mengenai kemampuan berpikir divergen, pembelajaran IPA, dan gender akan dideskripsikan. Berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir divergen pada pembelajaran IPA tingkat SMP serta hasil angket peserta didik dan wawancara guru sebagai data sekunder. Tujuan penelitian ini dapat dicapai dengan mengetahui tingkat kemampuan berpikir divergen peserta didik SMP Negeri 2 Ulujami pada pembelajaran IPA ditinjau berdasarkan gender dan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan berpikir divergen peserta didik laki-laki dan perempuan SMP Negeri 2 Ulujami pada pembelajaran IPA. Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan di atas didapatkan alur pradigma penelitian seperti pada gambar 2.2. berikut ini:

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

C. Hipotesis

Jawaban sementara berdasarkan teori-teori yang dikaji dengan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui:

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir divergen peserta didik laki- laki dan perempuan SMP Negeri 2 Ulujami pada pembelajaran IPA.

H1 : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir divergen peserta didik laki-laki dan perempuan SMP Negeri 2 Ulujami pada pembelajaran IPA.

D.