BAB III. PERJALANAN MIGRASI BALI NUSA

Salah satu kendala proses transmigrasi adalah keterikatan para transmigran dengan tempat asal atau tanah kelahirannya. Identitas

sosial-budaya yang melekat pada tanah kelahiran dikhawatirkan akan hilang

setelah mereka bermigrasi dan bertransmigrasi. Berbeda dengan orang Jawa dan Madura, orang Bali memiliki ikatan yang lebih kuat terhadap

tanah kelahirannya. Hal inilah yang menyebabkan orang Bali sulit untuk

bermigrasi dan bertransmigrasi68. Orang Bali yang berasal dari Pulau Nusa Penida – biasa disebut Bali Nusa – merupakan pengecualian. Bali Nusa adalah orang Bali yang sudah akrab dengan proses migrasi meskipun

dengan cara-cara terpaksa69. Generasi pertama Bali Nusa “sepakat” mengatakan bahwa faktor alam Pulau Nusa Penida yang kering dan tandus

menjadi faktor utama mereka bertransmigrasi ke Lampung70. Tujuan

68

Geertz (1959) dalam “Form and Variation in Bali Village Structure”, dalam

American Antropologist Vol. 61. Pp.991-1012, menyebutkan bahwa segi-segi kehidupan sosial yang mengikat masyarakat Bali ke dalam sistem sosialnya antara lain: kewajiban agama dan kultural terhadap Pura tertentu (dadya, paibon, kahyangan tiga), banjar, subak, status sosial (kasta tertentu), ikatan kekerabatan atas dasar ikatan darah dan perkawinan, keanggotaan terhadap seka tertentu dan

keperbekelan (satu kesatuan administrasi tertentu).

69

Secara umum gambaran proses migrasi orang Bali-Nusa dibagi menjadi tiga masa:

1. Pada masa kerajaan-kerajaan (pra-kolonial) orang Bali “bermigrasi” atau dibuang oleh pihak kerajaan (Kerajaan Gianyar dan Klungkung) sebagai tahanan politik dan adat ke Pulau Nusa Penida. Ini menjadi salah satu cikal bakal Bali-Nusa.

2. Pada masa kolonial (1935) mereka dimigrasikan (transmigrasi lokal) oleh Pemerintah Kolonial Belanda karena terjadinya gagal panen dan resesi global. Mereka dipindahkan dari Pulau Nusa Penida ke daerah Jembrana. 3. Pada masa pasca-kolonial (Orde Lama dan Orde Baru) bencana alam – meletusnya Gunung Agung (1963) – dan gagal panen menjadi titik tolak mereka untuk bertransmigrasi ke luar wilayah Bali, salah satu tujuannya adalah Sumatera Bagian Selatan (sekarang menjadi Propinsi Sumtera Selatan dan Lampung). Pada tahun ini, mereka bertransmigrasi bersama-sama dengan orang Bali di Pulau Bali.

70

utamanya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga,

baik keluarga inti yang di Lampung maupun keluarga besar dan komunitas yang ada di Nusa Penida71.

Pulau Nusa Penida

Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan merupakan gugus Kepulauan Nusa Penida – Nusa Penida sebagai pulau terbesar dalam gugus kepulauan ini – dengan panjang pantai 70 km dan luas wilayah 202,84 km2. Kepulauan Nusa Penida secara administratif merupakan Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terdiri dari 16

Desa Dinas dengan jumlah penduduk 46.749 jiwa (8.543 KK)72. Puncak Mundi atau Gunung Mundi adalah gunung tertinggi di Pulau Nusa Penida dan Kabupaten Klungkung dengan ketinggian 600 meter di atas

permukaan laut. Puncak Mundi ini dipercaya memiliki kekuatan magis

(tempat suci) yang kekuatannya terhubung melalui Pura Ped menuju ke Besakih (pura utama di Bali), dan puncak tertinggi di Bali, Gunung

Agung73.

71

Ikatan yang kuat dengan tanah kelahiran (Nusa Penida), khususnya di bidang keagamaan dan komunitas, menyebabkan mereka yang sudah mapan secara ekonomi membantu secara finansial pembangunan atau renovasi tempat peribadatan (pura-pura, diantaranya pura besar dan pura keluarga) dan banjar

yang ada di Nusa Penida. 72

Lihat: Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung (2010). 73

Peta 1. Peta Komprehensif Pulau Bali dan Nusa Penida (Sumber: Microsoft Encarta 2009)

Peta 2. Peta Satelit Pulau Nusa Penida (Sumber: Google Earth, 2009)

Pulau Nusa Penida – dan pulau-pulau kecil lainnya – termasuk daerah yang tidak subur di Bali. Kondisi tanah yang gersang, berbatu cadas

dan debit air yang kurang menjadikan pulau ini tidak cocok untuk dijadikan daerah pertanian74, khususnya sawah basah dengan sistem

74

pengairan75. Di pulau ini tidak ada sungai yang mengalir (termasuk Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan). Sumber air didapatkan penduduk setempat dengan mengandalkan air hujan – menampung air hujan ke dalam cubang76. Kondisi cuaca yang berbeda dengan daratan Klungkung77 – karena perbedaan alam – menyebabkan curah hujan di Pulau Nusa Penida tidak dapat menghasilkan sumber air yang besar bagi penduduk setempat.

Kondisi ini sangat kontras bila dibandingkan dengan Bali Selatan yang

lebih subur. Meskipun padi ladang atau padi gogo memungkinkan untuk ditanam, namun masyarakat di daerah ini cenderung untuk menanam

jagung78. Tanaman jagung tidak membutuhkan air yang banyak dan bonggolnya dapat digunakan penduduk setempat untuk menunjang peternakan sapi dalam skala rumah tangga79.

75

Jenis padi yang bisa ditanam di pulau ini adalah padi gogo atau padi ladang, karena tidak membutuhkan asupan air yang konsisten sepanjang masa tanam. 76

Tempat penampungan air hujan. 77

Bila dibandingkan dengan pulau ibu, Pulau Bali, keadaan alam Pulau Nusa Penida (Kecamatan Nusa Penida umumnya) lebih condong (mirip) dengan kepulauan di bagian Timur dalam kepulauan Nusa Tenggara.

78

Bulir jagung dari Nusa Penida berwarna putih. Dalam skala kecil bibit jagung ini ditanam oleh transmigran Bali di Lampung. Tujuannya bukan untuk dijual di pasar, tapi untuk dikonsumsi sendiri, di mana ketika mengonsumsinya ada kenangan-kenangan ketika berada di tanah kelahiran. Ada pun jagung yang biasa mereka tanam setelah masa tanam padi atau singkong bukan untuk konsumsi, tapi dijual ke pasar sebagai bahan baku pakan ternak. Biasanya bibit dibawa ketika mereka pulang kampung ke Nusa Penida. Kasus ini penulis temukan ketika melakukan penelitian pada transmigran Bali Nusa di Desa Joharan (Lampung Tengah) dan Balinuraga (Lampung Setalan).

79

Penduduk di pesisir pantai pulau ini umumnya berprofesi sebagai

nelayan80. Profesi ini merupakan salah satu profesi utama bagi penduduk di Nusa Penida, selain petani. Panjang pantai di Kecamatan Nusa Penida

yang mencapai 70 km – lebih dari dua per tiga dari total panjang pantai wilayah Kabupaten Klungkung – sangat mendukung profesi nelayan sebagai salah satu profesi utama penduduk setempat, khususnya bagi yang

menetap di daerah pesisir pantai seperti di Desa Suasana, Batununggul,

Kutampi Kaler, Ped dan Toyapakeh. Umumnya hasil tangkapan dijual untuk kebutuhan domestik Kecamatan Nusa Penida, sedangkan sisanya

dijual di tempat lain (masih dalam wilayah Klungkung). Ada pula

budidaya rumput laut yang belum lama dikembangkan untuk meningkatkan pendapatkan masyarakat di pesisir. Hasilnya cukup

menjanjikan secara ekonomi bagi para petani, dan skala produksinya

menjadikan Bali sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut selain Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi

Tengah dan Sulawesi Selatan81.

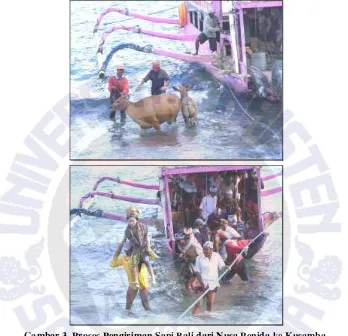

cukup sehat dan berisi ketika dijual di pasaran. Sapi ini biasanya dijual di daerah Kusamba (Klungkung) dengan diangkut melalui perahu jukung. Dari Kusamba Sapi Bali ini dipasarkan ke berbagai daerah melalui para penampung di Bali, seperti di wilayah Jawa maupun wilayah Timur Indonesia. Pada dekade awal transmigrasi orang Bali ke Lampung, tepatnya pada tahun 1970-an ketika transportasi laut sudah memadai dari Bali-Jawa-Sumatera, Sapi Bali ini turut

“diekspor” ke Lampung. Pada masa itu, Sapi Bali ini diturunkan di Pelabuhan

Panjang Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauhuni di Lampung Selatan belum beroperasi.

80

Bali Nusa yang bertransmigrasi ke Lampung di antaranya berprofesi sebagai nelayan ketika berada di Nusa Penida. Keterampilan dan teknik bertani baru mereka pelajari setelah berada di Lampung, baik secara otodidak atau pun berkonsultasi dengan transmigran Bali Nusa yang profesinya bertani ketika berada di Nusa Penida (hasil wawancara 2006-2010).

81

Gambar 1. Jukung dan Perahu Nelayan di Nusa Penida (Sumber: Yulianto, 2009)

Komposisi masyarakat di daerah pesisir lebih hetoregen.

Umumnya dihuni oleh pendatang dari Jawa Timur dan Madura82. Perekonomian kedua pendatang ini umumnya lebih baik daripada penduduk lokal Nusa Penida. Pendatang umumnya menguasai

perekonomian. Kondisi ini berbanding terbalik ketika Bali Nusa

bertransmigrasi ke Lampung, di mana perekonomian mereka umumnya lebih baik daripada penduduk lokal Lampung83.

Meskipun sektor pariwisata mulai digalakkan, namun geliatnya

masih kalah dengan pulau tetangga, Nusa Lembongan. Turis asing dan domestik lebih menjadikan Nusa Lembongan sebagai kunjungan pertama

daripada Nusa Penida. Travel agent biasanya lebih dahulu membawa turis

ke Nusa Lembongan baru kemudian ke Nusa Penida. Fasilitas turisme di Nusa Lembongan, seperti hotel dan villa, umumnya lebih lengkap dan

mumpuni daripada yang ada di Nusa Penida – meskipun potensi wisata alam di Nusa Penida dan Nusa Ceningan tidak kalah baiknya dengan Nusa Lembongan84.

82

Pendatang umumnya berdagang di pasar. Rata-rata berdagang makanan atau pun klontongan skala kecil. Ada pula yang berbisnis rongsokan. Mereka yang dipesisir pantai ikut mengembangkan budidaya rumput laut (berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Pulau Nusa Penida 2009).

83

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara dengan responden berbagai etnik di Lampung (terutama di Lampung Tengah dan Selatan) dalam kurun waktu 2006-2010.

84

Pura terpenting dan banyak dikunjungi di Nusa Penida oleh

masyarakat Bali adalah Pura Penataran Agung Ped85 yang terletak di Desa Ped, Sampalan, Kecamatan Nusa Penida. Terletak di sebelah utara jalan

utama, kurang lebih lima puluh meter dari tepi laut. Konon pura ini

didirikan untuk mengingat roh jahat terkenal bernama Jero Gede86. Kunjungan ke pulau ini umumnya didominasi oleh orang Bali untuk

menyelenggarakan upacara tahunan, odalan Pura Penataran Agung Ped

setiap 210 hari sesuai kalender Bali. Pura ini merupakan salah satu objek wisata spiritual yang paling diminati oleh masyarakat Bali. Mereka yang

berkunjung ke pura ini biasanya untuk memohon keselamatan,

kesejahteraan, kerahayuan, dan ketenangan87. Pura-pura dalam kompleks Pura Penataran Agung Ped adalah Pura Segara (sebelah utara dekat bibir

pantai) yang dipersembahkan (didedikasikan) kepada Batara Baruna, yang

terkait dengan kegiatan maritim penduduk di pulau ini. Di sebelah barat terdapat Pura Ratu Gede (atau Penataran Ratu Gede Mecaling) yang

menjadi pura utama. Di sebelah selatan terdapat Pura Taman, yang

terdapat kolam yang mengitari pelinggih yang ada di dalamnya. Fungsi pura ini adalah sebagai tempat penyucian. Kemudian di sebelah timur,

terdapat pelebaan Ratu Mas, dan Bale Agung di jaba tengah.

85

Sebutan lainnya adalah Pura Dalem Penataran Ped, biasa disebut para Balian

(sebutan paranormal di Bali). Pura Dalem yang dimaksudkan adalah “Dalem”

untuk sebutan raja yang berkuasa pada masa itu, Ratu Gede Mecaling; bukan

“Dalem” yang menjadi bagian dari Tri Kahyangan (Puseh, Dalem, dan Bale Agung). Perdebatan dalam penamaan Pura Penataran Agung Ped ini adalah

seputar apakah pura ini kategorikan kedudukannya sebagai “Pura Dalem” atau “Pura Khayangan Jagat” – tanpa mengabaikan sisi penting dan historis keberadaan pura ini bagi masyarakat Bali. Kemudian, pura ini disepakati sebagai sebagai Pura Kahyangan Jagat.

86

Sebutan lainnya adalah Ratu Gede Mecaling atau Jero Gede Mecaling. Orang Bali mengenalnya sebagai kekuatan (menakutkan) sebagai penyebar penyakit kolera, dan dipercaya (kekuatannya dan ujudnya) masih ada beserta pasukan bala samar (pasukan tak nampak atau wong samar), di mana kekuatan tersebut dapat ditangkal dengan tarian Barong Landung seputar / sekitar Galunggang.

87

Lihat: Bali Post, “Pujawali” di Pura Penataran Ped “Masineb” Senin

Untuk saat ini, perjalanan ke Nusa Penida dapat ditempuh melalui

empat tempat. Dua tempat dari wilayah Bali Selatan (Jimbaran dan Denpasar), yaitu dari Benoa menumpang quicksilver / Balihai88 dengan

waktu tempuh ± 1 jam perjalanan, dan dari Sanur dengan waktu tempuh ±

1,5 jam perjalanan. Dua tempat dari Kabupaten Klungkung, yaitu dari Kusamba menumpang jukung89 ± 1,5 jam perjalanan, dan dari Padangbai menumpang kapal feri / roro ± 1 jam perjalanan. Bagi turis atau wisatawan

asing biasanya melalui jalur Benoa dan Sanur, karena relatif dekat dengan Denpasar, Legian dan Kuta. Penyeberangan melalui Klungkung umumnya

didominasi penumpang dari penduduk setempat (Bali Nusa) yang ingin

melakukan aktivitas ekonomi atau pun keperluan lain di Klungkung. Pelabuhan Padangbai biasanya menjadi pilihan utama, karena kapalnya

yang relatif lebih luas dan stabil di laut jika cuaca buruk, serta dapat

memuat barang lebih banyak, termasuk mobil pribadi90. Menggunakan jukung dari Kusamba biasanya akan menjadi alternatif utama

88

Quicksilver dan Balihai adalah perusahaan swasta yang menyediakan armadanya untuk mengangkut turis asing dan turis domestik (umumnya dari kelas menengah ke atas) ke Pulau Nusa Lembongan (tujuan utama) dan Nusa Penida (tujuan kedua).

89

Jukung: perahu yang terbuat dari (papan) kayu dengan dua kitir (sejenis sayap kapal) di sisi kanan dan kiri kapal untuk menjaga keseimbangan dari terpaan angin dan gelombang laut. Biasanya jukung dilengkapi dengan dua sampai empat motor tempel, agar dapat mengangkut beban angkutan yang lebih besar. Puluhan ekor babi dan Sapi Bali pun bisa terangkut dari Nusa Penida ke Kusamba (Klungkung), serta bahan-bahan bangunan yang berat (seperti semen, pasir, beci cor, dan lain-lain) dari Kusamba ke Nusa Penida (hasil observasi 2009).

90

penyeberangan jika kapal roro di pelabuhan Padangbai rusak, atau ada

perbaikan teknik di pelabuhan dan kapal. Pada masa pra-kolonial (kerajaan), Pelabuhan Kusamba (serta Pantai Jumpai dan Cedokan Oga)

merupakan salah satu alternatif utama bagi armada dan pasukan Kerajaan

[image:9.516.88.433.162.484.2]Gelgel ke Nusa Penida91.

Gambar 2. Pelabuhan Kusamba, Klungkung (Sumber: Yulianto, 2009)

Secara ekonomis pulau ini mengandalkan perekonomiannya pada

daerah lain, khususnya Klungkung. Jumlah dan jenis barang yang masuk

dari Klungkung lebih besar daripada barang yang keluar untuk dipasarkan ke luar Nusa Penida. Mulai dari bahan makanan pokok sampai bahan

bangunan dipasok dari Klungkung, seperti beras, gula, minuman dan

makanan ringan, kain dan baju, dupa, alat pertanian, susu, semen, besi cor, asbes, dan lain-lain; sedangkan komoditas yang dijual ke luar Nusa Penida

umumnya oleh masyarakat adalah Sapi Bali dan babi – yang nilai jualnya

91

Dalam Kumpulan Ringkasan Lontar(Dunia 2009) disebutkan bahwa: “I Gusti

Ngurah Jelantik Tenganan bersama pasukannya berangkat ke Nusa Penida melalui

Pelabuhan Kusamba dengan manaiki jukung dan perahu, turun di Jungutbatu”.

lebih tinggi daripada hasil pertanian yang minim untuk dijual ke luar Nusa

[image:10.516.89.437.127.463.2]Penida.

Gambar 3. Proses Pengiriman Sapi Bali dari Nusa Penida ke Kusamba, Klungkung; dan Proses Penurunan Penumpang dari Kusamba ke Nusa

Penida

(Gambar pertama: Sapi Bali diangkut manual ke jukung oleh “ojek orang”; gambar kedua: proses penurunan penumpang dari jukung ke Nusa Penida

menggunakan jasa “ojek”).

Gambar 4. Pasar Mentigi dan Jalan Utama Pelabuhan Mentigi Nusa Penida (gambar pertama: Pasar Mentigi; gambar kedua: jalan utama di Pelabuhan

Mentigi). (Sumber: Yulianto, 2009)

Arus keluar-masuk barang dari dan ke Nusa Penida tidak bersifat

stabil. Sewaktu-waktu bisa terhenti bila cuaca atau keadaan alam tidak

mendukung, seperti angin barat, gelombang tinggi, dan hujan. Akibatnya roda perekonomian bisa terhenti atau tersendat, karena secara ekonomi

sangat tergantung dari interaksi ekonomi daerah tetangga. Hal ini

menyebabkan wabah kelaparan bisa terjadi kapan saja dalam setiap periode. Faktor alam memungkinkan gagal panen potensial terjadi, curah

hujan yang sedikit dan pasokan air yang kurang. Wabah kelaparan menjadi

termasuk barang mahal karena tanahnya tidak dapat menghasilkan padi

untuk kebutuhan domestik pulau ini dan harus impor dari daerah tetangga. Kasus resesi global tahun 1930-an dan meletusnya Gunung Agung (1963)

dapat menjadi contoh kasus, bagaimana penduduk mengalami wabah

kelaparan karena daerah tetangga mengalami gagal panen dan harus impor beras dari daerah tetangga, seperti Jawa. Keadaan ini menimbulkan

inisiatif dan tekad yang kuat untuk bermigrasi timbul, baik dengan bantuan

pemerintah (kolonial dan republik), atau pun secara mandiri yang lebih dominan92. Kondisi alam Nusa Penida yang tidak menguntungkan ini menyebabkan masyarakat Bali di Nusa Penida lebih akrab dengan proses

migrasi daripada masyarakat Bali pada umumnya93.

Sejarah Migrasi Bali Nusa

Bali Nusa memiliki proses sejarah migrasi yang panjang. Pertama,

pada masa pra-kolonial (zaman kerajaan), di mana orang Bali yang bermasalah dengan pihak kerajaan (penguasa) dibuang atau diasingkan ke

Pulau Nusa Penida. Orang Bali yang diasingkan ini menjadi salah satu

cikal bakal Bali Nusa, selain penduduk asli yang sebelumnya sudah ada di pulau itu (Bali Aga). Mereka sudah menjadi Bali Nusa ketika sudah

menetap dan berkeluarga di Nusa Penida. Identitas tempat asal pun hilang,

termasuk kedudukan dan status sosialnya yang tinggi sewaktu di Bali. Kedua, pasa masa Pemerintahan Kolonial Belanda, tepatnya pada tahun

1935, ketika mereka dipindahkan ke Jembarana – daerah di Bali Utara

92

Migrasi pertama terjadi pada tahun 1935 di bawah pemerintah kolonial, masih dalam wilayah Bali. Mereka dipindahkan ke Jembarana yang wilayahnya sebagian besar masih kosong (tingkat huniannya jarang). Migrasi kedua – transmigrasi – secara masif terjadi saat momentum meletusnya Gunung Agung (1963). Migrasi kedua ini umumnya dilakukan atas inisiatif dan biaya sendiri (transmigrasi swakarsa).

93

Daerah tujuan migrasi lokal masyarakat Bali Nusa atas inisiatifnya sendiri biasanya di daerah Klungkung. Mereka biasanya bekerja sebagai petani penggarap atau sebagai buruh kasar. Bagi yang kondisi perekonomian keluarganya

yang tingkat huniannya jarang – karena tingkat hunian penduduk di Nusa Penida yang padat, kondisi alam yang tidak menguntungkan yang menyebabkan gagal panen dan wabah kelaparan, dan ketergantungan

wilayah ini akan kebutuhan pokok dari daerah tetangga. Ketiga, pada masa

Pemerintahan Republik Indonesia (Orde Lama) – yang melanjutkan proses transmigrasi dari pemerintahan kolonial, kemudian dilanjutkan kembali

oleh pemerintahan Orde Baru. Momen penting dari proses transmigrasi di

masa ini adalah terjadinya bencana alam – meletusnya Gunung Agung tahun 1963 – yang disertai oleh krisis ekonomi karena inflasi yang tinggi (hyperinflation), serta efek domino letusan Gunung Agung, seperti gagal

panen dan wabah kelaparan.

Migrasi Terpaksa Orang Bali ke Pulau Nusa Penida

Pra-Kolonial

Pada masa pra-kolonial Pulau Nusa Penida dikenal sebagai tempat

pembuangan94. Hukuman pembuangan atau pengasingan di masa itu termasuk jenis hukuman yang ringan bagi para lawan politik kekuasan

94

Salah satu bukti bahwa Nusa Penida dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi kelangan kerajaan adalah pada masa kepemimpinan Gusti Agung Ngurah Made Agung Putra atau biasa disebut Agung Putra. Dia adalah seorang Raja Mengwi, 1829-1836, anak kedua Gusti Ngurah Made. Pada masa kepempinan Agung Putra, sepupunya yang bernama Agung Mayun diasingkan ke Pulau Nusa Penida dengan didampingi kemenakannya bernama Agung Mayun Merta. Selama pengasingan Agung Mayun berada di bawah pengawasan Kerajaan Klungkung. Konon, selama pengasingan di Nusa Penida menjadi momen penting bagi kematangan Agung Mayun, dia dianugerahi kekuatan untuk melindungi diri terhadap roh jahat. Kelak Agung Mayun – sebutan lainnya adalah Gusti Agung Nyoman Munggu, dan Cokorda Agung Gede Mayun menjelang akhir hidupnya – menjadi pemimpin Dinasti Mengwi (Lihat: Schulte Nordholt, Henk. (2009), The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940, Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV-Jakarta

).

Sebagai catatan, pengasingan yang tercatat di dalam sejarah atau babad adalah orang-orang penting yang berasal dari kalangan puri, di mana posisi pentingnya di kerajaan. Berbeda dengan kalangan jaba yang “mungkin” tidak tercatat secarapuri, pelanggar adat, dan praktisi ilmu hitam95. Bila kategori kesalahannya tergolong berat atau tidak termaafkan, maka para pelanggar dihukum mati oleh pihak kerajaan. Di masa itu, diperkirakan hanya ada dua jenis

hukuman bagi mereka, yang terberat dihukum mati, dan yang teringan

dibuang ke Nusa Penida. Dilihat dari hukumannya, bukan tidak mungkin para terhukum tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan

status sosial di dalam masyarakat dan kekuasaan kerajaan. Posisinya yang

mengancam kekuasaan kerajaan secara politik menyebabkan mereka diasingkan atau dibuang ke Pulau Nusa Penida.

Pengasingan atau pembuangan orang-orang terhukum ini – dari Bali ke Nusa Penida – merupakan sebuah proses migrasi yang dilakukan secara terpaksa. Intervensi kekuasaan terhadap orang-orang terhukum ini

memaksa mereka untuk dipindahkan atau diasingkan secara politik.

95

Tujuannya agar mereka tidak mencemari atau mengganggu tatanan sosial

yang ada dalam wilayah kekuasaan kerajaan. Setelah dibuang ke Nusa Penida, status sosial atau kedudukan penting sewaktu di Bali akan menjadi

hilang. Posisi mereka menjadi setara dengan penduduk setempat. Ini

menyebabkan masyarakat di Nusa Penida pada masa itu lebih egaliter. Selain disebabkan banyaknya orang-orang buangan – yang sebelum dibuang memiliki status dan kedudukan sosial tinggi – faktor jarak yang jauh dari pusat atau kontrol kekuasaan (pihak kerajaan atau puri) terhadap wilayah buangan ini menyebabkan keegaliteran tumbuh. Faktor lain yang

tidak kalah penting adalah penduduk asli yang menempati Nusa Penida.

Penduduk aslinya diperkirakan memiliki kemiripan dengan Bali Aga96, di mana dalam struktur masyarakatnya tidak mengenal sistem kasta seperti

mayoritas BaliHindu di Bali yang berasal dari Kerajaan Majapahit.

Pembuangan atau pengasingan orang Bali ke Nusa Penida menyebabkan identitas asalnya menjadi hilang, baik itu status sosial

(kasta) atau pun kedudukan sosialnya. Setelah berada di Nusa Penida,

status sosial dan identitasnya mengikuti penduduk setempat, yaitu dengan menjadi orang Bali Nusa, orang Bali yang berasal dari Nusa Penida.

Perubahan identitas terjadi pada pengidentifikasikan tempat asal, yang

sebelumnya dari (Pulau) Bali, kini menjadi (Pulau) Nusa Penida. Namun, identitas etniknya sebagai orang Bali dan sebagai (pemeluk) Hindu Bali

tetap dipertahankan, karena Nusa Penida merupakan bagian dari Bali dan

penduduk setempat pun adalah orang Bali-Hindu. Oleh karena itu, meskipun pada masa kerajaan mereka bisa melakukan perjalanan ke luar

Nusa Penida (menjadi buruh tani di wilayah kerajaan Klungkung atau

melakukan transaksi perdagangan, khususnya beras), identitas asal yang telah hilang sebelumnya akibat diasingkan, mau-tidak-mau dalam

interaksinya di luar komunitas Nusa Penida, mereka akan

mengidentifikasikan dirinya sebagai Bali-Nusa. Pengidentifikasikan diri sebagai Bali-Nusa dinilai lebih baik ketika mereka berinteraksi di luar

Nusa Penida, daripada memaksakan diri mengidentifikasikan diri dengan

daerah asalnya sebelum diasingkan, karena akan mengentarakan sejarah

96

Lihat: Hobart, A., Ramseyer, U., & Leeman, A., (1996), The Peoples of Bali

pengasingan mereka ke Nusa Penida sebagai orang terhukum pihak

kerajaan.

Proyek Politik Etis Pemerintah Kolonial: Kolonisasi

(Transmigrasi)

Kekejaman politik pemerintah kolonial terhadap penduduk di

wilayah koloninya, memuncak kurun waktu abad 18 dan akhir abad

ke-19, mendapatkan kritik keras dari pihak reformis. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dianggap tidak berterimakasih terhadap penduduk wilayah

koloni dengan menerapkan sistem kerja paksa (cultuurstelsel97) untuk

mengatasi kebangkrutan ekonomi akibat pendudukan Perancis (di bawah kekuasaan Napoleon) atas Kerajaan Belanda98, dan menutup defisit keuangan Hindia99 – yang salah satu penyebab utamanya adalah perang berkepanjangan sebagai akibat dari ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah: Perang Padri di Sumatera Barat

97

Cultuurstelsel”(dalam Bahasa Belanda) dapat diartikan “sistem pertanian yang

dikontrol pemerintah”, sedangkan dalam Bahasa Inggris “cultivation System”

(Sistem Pembudidayaan). Pulau Jawa merupakan titik berat pelaksanaan sistem ini. Van den Bosch tidak secara eksplisit memformulasikan kebijakannya. Intinya, petani Jawa harus dibimbing oleh penguasa, dan mereka harus diajar untuk bekerja, dan kalau tidak mau belajar, mereka harus dipaksa bekerja (Vlekke 2008). Caranya adalah pemerintah menuntut pembayaran sewa tanah (dua per lima hasil panen) atau seperlima tanah sawah (tanah garapan) untuk membudidayakan tananam yang ditentukan oleh pemerintah melalui Direktur Kultur (lihat: Vlekke 2008, Ricklefs 2001, Cribb & Kahin 2004, Drakeley 2005).

98

Perang Napoleon terhadap koalisi pertama atau “Persekutuan Eropa” (Austria,

Prussia, Britania Raya, Spanyol, Belanda dan Kerajaan Sardinia) terjadi pada tahun 1793-1797. Pada masa inilah Belanda dianeksasi oleh Perancis. Kesempatan ini digunakan oleh Inggris untuk mencaplok wilayah koloni Belanda dan berhasil menguasainya (sementara) pada tahun 1811-1817. Tahun 1813, setelah Belanda memberontak atas dominansi Perancis, kemerdekaan Belanda dipulihkan. Dalam perjanjiannya dengan pihak Inggris, Belanda meminta agar wilayah koloninya dikembalikan. Pada tahun 1816 Belanda mulai kembali menguasai Hindia melalui pejabat sementara dari Belanda, sampai Inggris angkat kaki dari Hindia pada tahun 1917.

99

1821-1838 dan Perang Jawa 1925-1830100. Kebijakan ini diterapkan pasa masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1930. Cakupan wilayah kebijakannya meliputi Jawa, Bangka dan

Sumatera dengan mengabaikan potensi-potensi pulau-pulau lainnya

(diantaranya Bali101), karena ketiga pulau ini menghasilkan laba paling besar bagi pemerintah kolonial, dan kekhawatiran pengaruh Pemerintah

Kolonial Inggris di daerah ini102.

Kritik keras dari kaum liberal atas kebijakan sistem tanam paksa mencapai klimaksnya melalui buku karangan Eduard Douwes Dekker (nama samaran “Multatuli103”)

yang ditulis tahun 1859 dengan judul Max

Havelaar104. Buku ini merupakan kritik terhadap pemerintah kolonial melalui karya sastra atas ketidakadilaan dan pemerasan terhadap penduduk

pribumi (Jawa). Buku ini menjadi best seller dalam waktu singkat dan

100

Perang Padri di Sumatera Barat adalah perang pertama yang diusung oleh gerakan Islam radikal dengan paham wahabi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Semangat pertemuran dan ideologinya kemudian diadoptasi oleh Diponegoro untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, yang dikenal dengan Perang Jawa.

101

Bali pada masa itu tidak dimasukkan dalam sistem tanam paksa sebagai upaya untuk meningkatkan laba pemerintah kolonial Belanda. Ini disebabkan, pertama, Bali dan Lombok masih berstatus negara merdeka. Kedua, sumberdaya alam yang ada di Bali tidak dapat memberikan keuntungan yang besar. Ekspor utama Bali waktu itu yang dominan adalah budak – para tawanan perang atau rakyat dari

Negara atau kerajaan yang ditaklukan oleh kerajaan lain – ekspor budak Bali sejak abad 17 hingga abad 19 diperkirakan 2000 budak per tahun selama abad ke-17 (Robinson 2006, Cribb & Kahin 2004). Di samping itu, pemerintah kolonial berpikir dua kali untuk melakukan ekspansi ke Bali karena kegemaran rakyatnya untuk berperang – perang antar kerajaan, selain tidak ada sumberdaya alam yang potensial untuk diperdagangkan di pasar internasional (Vlekke 2008). Ketika Inggris mulai bersaing dengan pemerintah kolonial dalam perebutan kekuasaan dagang di wilayah Nusantara dan sempat menguasai Nusantara pada 1811-1817 kepemimpinan Thomas Stamford Rafless, Inggris melalui kebijakannya mulai melarang atau mengilegalkan perdagangan budak yang didominasi oleh Bali di pasar Batavia (lihat: Cribb & Kahin 2004; Robonsin 2006).

102

Lihat

:

Reid, Anthony. (2007), Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19 (terj. Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.103

“Multatuli” diartikan “dia yang telah banyak menderita”.

104

menarik minat pembaca non Belanda setelah diterjemahkan ke berbagai

bahasa umum yang digunakan di Eropa. Melalui buku ini khalayak dapat mengetahui bagaimana politik kolonial yang diterapakan oleh Pemerintah

Hindia Belanda terhadap pribumi. Tulisan berikutnya yang lebih menohok – kritik keras atas pemerintah kolonial – ditulis oleh Mr. Conrad Th. van Deventer dalam artikel yang berjudul “A Debt of Honors” – diterbitkan tahun 1899 di majalah “De Gids”. Dalam tulisannya Van Deventer (Vlekke 2008: 372) berargumen bahwa “Belanda telah memperoleh berjuta-juta dari Indonesia dengan cara tanam paksa tanaman-tanaman

berharga dan, karena itu, pada masa ketika koloni itu sangat

membutuhkan dana untuk menyediakan pendidikan bagi penduduk asli, Belanda terikat “demi kehormatan" untuk membalas budi atas dana berjuta-juta itu”105. Kedua tulisan tersebut mendapat perhatian dari Ratu Wilhelmina yang juga turut membacanya, dan pada tahun 1901 kebijakan “politik etis106” mulai diberlakukan di Hindia, yang diklarasikan dengan pernyataan Ratu (Cribb & Kahin 2004): “As a Christian power, the Netherlands is obliged to carry out government policy in the Indies in the consciousness that the Netherlands has a moral duty to the people of these

regions”. Pokok-pokok kebijakan ini adalah perbaikan dan pengembangan

kesehatan (health), perluasan pendidikan (education), perluasaan fasilitas jaringan komunikasi, irigasi dan infrastruktur penunjangnya, dan

transmigrasi (kolonisasi107) – di mana transmigrasi dinilai dapat memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan membuka lahan baru di daerah

transmigran, sekaligus mengurangi tingkat kepadatan penduduk,

khususnya di Jawa, dan transfer teknik (pengetahuan) pertanian ke penduduk lokal.

105

Lihat: Cribb & Kahin (2004). 106

“Politik Etis” dalam Bahasa Belanda “ethische politiek”, dan dalam Bahasa

Inggris “Ethical Policy”.

107

Kolonisasi adalah istilah “transmigrasi” yang digunakan pada masa kolonial. “Transmigrasi” digunakan pemerintah republik (pasca kemerdekaan) untuk

mengganti istilah “kolonisasi” yang dinilai identik dengan Pemerintah Kolonial

Realisasi pemindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera baru

terlaksana pada tahun 1905. Tanggungjawab ini dipegang oleh seorang Asisten Gubernur (Residen) Sukabumi bernama H. G. Heyting sejak masa

persiapan pada tahun 1902. Kolonisasi ini harus segera dilakukan sebagai

bagian dari proyek politik etis. Pertanyaan mendasar yang digunakan – pada tahun 1902 – untuk menganalisa pentingnya pelaksanaan kolonisasi pasca politik etis diberlakukan adalah mengapa atau apa yang

menyebabkan penurunan kesejahteraan penduduk di Jawa. Permasalahannya adalah meningkatnya jumlah penduduk di Jawa – termasuk Madura dan Bali. Terdapat fakta (Vlekke 2008) bahwa penduduk

Jawa telah meningkat lima kali lipat atau lebih sejak awal abad ke-19. Jumlah total penduduk Jawa dan Madura naik dari lima juta pada tahun

1815 menjadi 11 juta pada 1860, 28 juta pada 1900. Akibatnya, tanah yang

seabad lalu digunakan untuk menghidupi satu keluarga sekarang harus menghidupi lima keluarga. Pada tahun 1905, ketika kolonisasi akan

direalisasikan, jumlah penduduk Jawa diperkirakan 28,4 juta jiwa dengan

kepadatan penduduk rata-rata sekitar 226 juta per km2, sedangkan pulau-pulau lainnya, jumlah penduduk tidak lebih dari 7 juta jiwa dengan

kepadatan penduduk rata-rata sekitar 4 jiwa per km2 (Davis 1976). Setelah persiapan matang – anggaran dan lokasi transmigrasi di Sumatera – pada bulan November 1905, Asisten Gubernur Heyting memberangkatkan 155 KK (815 jiwa) dari Kabupaten Karanganyar,

Kebumen, dan Purworejo (Keresidenan Kedu, Jawa Tengah) menuju lokasi transmigrasi di Gedong Tataan108, Lampung, Sumatera Bagian Selatan (Keresidenan Lampung)109. Agar identitas tempat asalnya tidak hilang dan kerasan (betah) di daerah transmigran, maka desa transmigran pertama itu diberi nama Desa Bagelan – sesuai dengan nama tempat asal.

108

Gedong Tataan terletak di sebelah Barat Tanjung Karang (atau sekarang Bandar Lampung, ibukota Provinsi Lampung).

109

Pola penamaan daerah transmigran menggunakan nama asal nantinya juga

digunakan transmigran Bali ketika berada di Lampung, dengan menggunakan nama banjar atau nama klan (soroh, warga) untuk

menunjukkan identitasnya.

Pasca proyek politik etis diberlakukan, dan salah satu proyek utamanya kolonisasi atau transmigrasi berhasil dilaksanakan di Lampung,

proses transmigrasi pada tahun-tahun berikutnya terus dilakukan

pemerintah kolonial untuk penduduk di Pulau Jawa, Madura, dan Bali, serta daerah tujuan transmigrasi bertambah ke sebagian Pulau Kalimantan,

Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Proyek kolonisasi ini kemudian

diteruskan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nama transmigrasi – karena keberhasilan dan keefektifannya, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan jumlah penduduk, tapi secara politik

berfungsi sebagai faktor integrasi kebangsaan – pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan pemerintahan sekarang.

Pada masa kolonial ini penduduk Bali mulai diperkenalkan dengan

program pemindahan penduduk (transmigrasi). Meskipun pada masa ini penduduk Bali belum dapat ditransmigrasikan – dipindahkan ke luar pulau secara masif – transmigrasi lokal yang berhasil direalisasikan pemerintah kolonial terhadap penduduk Bali di Nusa Penida pada tahun 1935 ke Jembrana, menjadi titik tolak bagi Bali Nusa dengan inisitifnya sendiri

untuk bertransmigrasi ke luar Bali dengan daerah tujuan Pulau Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa serta Kepulauan Maluku. Transmigrasi lokal terhadap Bali Nusa ini memberikan pengalaman lebih bagi mereka

untuk bertransmigrasi – pengalaman migrasi dalam konsep menyeberangi laut (antar pulau) – daripada penduduk Bali di pulau induk (Bali).

Migrasi Masa Kolonial: Transmigrasi Lokal dari Nusa Penida

ke Jembarana

Kebijakan transmigrasi – kolonisasi – tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik etis Pemerintah Hindia Belanda. Bali adalah salah satu

wilayah yang tingkat huniannya tinggi, selain Jawa dan Madura. Namun,

selama pemerintahan kolonial, belum ada orang Bali yang berhasil dipindahkan atau ditransmigrasikan keluar wilayahnya. Proses migrasi

masyarakat Bali memiliki ikatan-ikatan sosial yang sangat kuat terhadap

tanah kelahirannya. Ketika orang Jawa sudah berhasil ditransmigrasikan pada tahun 1905 ke Sumatera Bagian Selatan (Lampung) oleh pemerintah

kolonial, orang Bali baru berhasil dipindahkan pada tahun 1935. Proses

migrasinya pun masih dalam skala lokal. Transmigrasi lokal – dari daerah dengan tingkat hunian tinggi ke tingkat hunian rendah di daerah yang sama – ini berhasil karena mereka dalam wilayah yang secara historis dan kebudayaan sama, masih dalam wilayah Bali. Migrasi lokal yang terjauh – karena perpindahan antar pulau dalam wilayah yang sama – adalah migrasi Bali Nusa ke Jembrana. Mereka dimigrasikan bersama-sama dengan orang

Bali di bagian selatan yang memiliki tingkat hunian yang tinggi.

Peta 3. Kabupaten Jembrana (Sumber: website Kabupaten Jembrana, 2010)

Ada beberapa alasan mengapa Jembrana (Bali Utara) menjadi

wilayah bagi transmigrasi lokal pemerintah kolonial. Pertama, pada tahun

1930-an daerah ini tingkat huniannya masih sangat jarang bila dibandingkan dengan wilayah Bali Selatan – termasuk Pulau Nusa Penida, pulau kecil yang tingkat huniannya tinggi meskipun tanahnya tidak subur.

pada masa kerajaan110. Dengan demikian, pertambahan penduduk terjadi pada kelompok pendatang dari Bali (pulau induk) dan penduduk setempat Nusa Penida.

Kedua, untuk memperluas area pertanian di Bali dengan

melakukan ekspansi ke Bali Utara. Pada masa itu, Bali Selatan merupakan daerah sentra pertanian karena tanahnya yang subur. Akibatnya tingkat

huniannya di daerah ini menjadi tinggi, dan berdampak pada hasil produksi

pertanian yang menurun. Jumlah lahan pertanian menjadi berkurang karena naiknya jumlah penduduk. Transmigrasi lokal ini ditujukan sebagai

salah satu cara atau solusi akibat efek domino krisis ekonomi global – disertai krisis pangan akibat gagal panen di Bali – yang terjadi pada tahun 1930-an. Resesi ekonomi global telah berdampak terhadap perekonomian

Bali. Jika tidak dibuka lahan baru, maka krisis ekonomi dan pangan akan

semakin buruk bagi perekonomian Bali. Realisasi program transmigrasi lokal ke daerah Jembrana ini tidak mudah. Orang Bali Selatan enggan

untuk ditransmigrasikan ke sana. Alasannya karena daerah tersebut relatif

kurang subur dibandingkan dengan Bali Selatan, dan merupakan daerah yang angker. Namun, karena ada alasan-alasan tertentu yang bersifat

memaksa menyebabkan mereka mau bertransmigrasi lokal ke Jembrana.

Keterpaksaan perpindahan orang di Bali Selatan berbeda dengan Bali Nusa. Salah satu keterpaksaan orang Bali Selatan untuk

bertransmigrasi lokal lebih disebabkan faktor sosial politik yang

berkembang di Bali Selatan, sedangkan Bali Nusa lebih disebabkan faktor alam – tanah yang tidak subur dan potensi wabah kelaparan secara periodik – dan tingginya tingkat kepadatan penduduk untuk daerah yang tidak subur ini dengan perkiraan di tahun 1930-an mencapai 12.000 orang dengan tingkat hunian 54 jiwa per kilometer persegi,111 serta pengaruh resesi ekonomi global112.

110

Lihat: Putrawan (2008). 111

Ibid.

112

Orang Bali Selatan yang “terpaksa” bertransmigrasi lokal adalah mereka yang beragama Kristen Protestan dan Katolik113. Selain adanya tekanan secara sosial, tekanan secara politik ini diberikan oleh pemerintah

kolonial – diperhalus dengan proyek transmigrasi lokal dengan memberikan tanah garapan pertanian di Jembarana – agar menjaga Bali tetap ajeg, tidak ada proyek kristenisasi terhadap orang-orang Bali114. Secara sosial dan politik, perpindahan sebagian dari mereka ke Jembarana

dimaksudkan agar penyebaran agama nasrani tidak berkembang secara

113

Kegiatan misioner di Bali dimulai pada tahun 1864, yang diemban oleh tiga misionaris dari Utrecht Mission Society (UZV) setibanya di Buleleng. Orang Bali pertama dan satu-satunya yang berhasil dikristenkan adalah I Gusti Karangasem pada tahun 1873. Kemudian pada tahun 1881, J. de Vroom, satu dari tiga misionaris pertama yang tinggal di Bali, akhirnya dibunuh oleh I Gusti Karangasem. Pada periode ini pula, tahun 1870, misionaris Khatolik pertama datang di Bali. Izin misinya baru dikeluarkan pemerintah kolonial pada 1891. Dapat dikatakan, pada periode ini, sangat sedikit sekali kegiatan misioner di Bali. Mulai pada abad ke-20 kegiatan misonaris diizinkan di Bali dari seorang misionaris kebangsaan Tiongkok bernama Tsang Kam Fuk (biasa disebut Tsang To Hang), karena ia bertugas mengabarkan Injil untuk orang Tionghua (migran) di Bali. Lambat laun, Tsang To Hang melakukan pengabaran Injil kepada orang Bali, di mana telah melanggar kesepatan kerjanya dengan pemerintah kolonial bahwa hanya melakukan kegiatan misioner terhadap orang Tionghua perantauan di Bali. Ucapannya yang kontorversial – dan tentunya menyinggung perasaan orang Bali – adalah that food offerings should be given to dogs rather than presented in the temples and at other places for offering. Lihat: Aritonang, Jan Sihar & Steenbrink, Karel (edt.) (2008), A History of Christianity in Indonesia, Leiden & Boston: BRILL).

114

Kegiatan misionaris dilarang melakukan kegiatan penyeberan agama nasrani (kristenisasi) sejak akhir abad ke 19, khususnya setelah seorang misionaris Belanda dibunuh oleh orang Bali pertama dan satu-satunya yang dikristenkannya (Robinson 2006). Penghentian kegiatan misionaris ini baru efektif (di masa kolonial) sejak pertengahan tahun 1930-an (Lihat: Aritonang, Jan Sihar & Steenbrink, Karel (edt.) 2008). Residen Bali dan Lombok, H. T. Damste mengungkapakan pada 28 Mei 1923 (dalam Robinson 2006, hlm. 62) menolak keniscayaan hancurnya budaya dan agama Bali, dan menandaskan pendapat

yang berpihak pada “pelestarian” budaya dan agama Bali melalui intervensi aktif

meluas di Bali, khususnya di Bali Selatan yang tingkat huniannya tinggi

dan keadaan ekonomi yang sulit waktu itu (keadaan ekonomi yang sulit dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan kristenisasi di Bali Selatan)115.

Wilayah pemukiman untuk transmigran lokal yang beragama

Protestan dan Katolik, dan Bali Nusa dibuat terpisah, tidak menjadi satu. Daerah Blimbingsari untuk Bali Protestan, Palasari untuk Bali Katolik, dan

Nusasari untuk Bali Nusa (Nusa Penida). Penduduk Nusa Penida berhasil

dipindahkan ke Jembarana, di daeerah Mendoyo dengan disediakan tanah sekitar 3000 hektar, tepatnya pada bulan November 1935 dengan

berjumlah kira-kira 300 jiwa.

Dengan demikian, proyek transmigrasi lokal pemerintah kolonial bisa mengatasi beberapa persoalan sekaligus, yaitu krisis ekonomi dan

menyempitnya lahan pertanian di Bali Selatan, pemerataan jumlah

penduduk, meningkatkan taraf hidup dan ekonomi khususnya di Bali Selatan dan Nusa Penida, serta permasalahan sosial-politik yang

disebabkan hadirnya agama baru (nasrani).

Migrasi Pasca Kolonial: Bertransmigrasi ke Sumatera

Realisasi perpindahan orang Bali ke pulau lain – transmigrasi – secara masif terjadi pada tahun 1953. Transmigrasi ini berlangsung pada

masa pemerintahan Orde Lama. Mereka yang bertransmigrasi pada tahun tersebut berasal dari wilayah Jembrana, di mana umumnya adalah para

keluarga transmigran lokal di masa pemerintah kolonial tahun 1935.

Daerah tujuan transmigrasi mereka adalah daerah Belitang, Sumatera Bagian Selatan. Perpindahan ini menjadi titik tolak bagi mereka yang

berasal dari Jembrana untuk bertransmigrasi ke Pulau lainnya selain

Sumatera pada tahun-tahun berikutnya, seperti Kalimantan Selatan,

Sumbawa, Sulawesi Tengah, dan Seram. Hal ini disebabkan tingkat hunian di wilayah Jembrana sudah meningkat, dan tanah garapan yang ada sudah

115

tidak dapat memenuhi taraf kehidupan mereka, yaitu selama delapan belas

tahun sejak transmigrasi lokal di masa pemerintah kolonial tahun 1935. Diperkirakan meningkatnya jumlah penduduk di lokasi transmigrasi lokal

ini dalam kurun waktu delapan belas tahun disebabkan migrasi swakarsa – dalam jumlah yang tidak besar, dari kerabat dan saudara di tempat asal di Bali bagian Selatan dan Nusa Penida – yang bermigrasi atas inisiatif dan biaya sendiri tanpa adanya sponsor dari pemerintah, baik pemerintah

kolonial maupun pemerintah republik.

Penduduk di Desa Nusa Sari, Jembarana, adalah salah satu dari

kelompok transmigran lokal yang bertransmigrasi ke Belitang, Sumatera

Bagian Selatan mulai tahun 1953. Ini merupakan transmigrasi pertama bagi Bali Nusa ke luar wilayah Bali. Sebelumnya pada tahun 1935 (masa

kolonial) mereka sudah bermigrasi dari Pulau Nusa Penida ke Jembrana,

Bali. Tidak seperti orang Bali lainnya yang berasal dari Pulau Bali, orang Bali Nusa secara psikologis tidak terbeban untuk bertransmigrasi ke pulau

lain di luar Pulau Bali. Saat bertransmigrasi lokal mereka sudah berpindah

pulau, dari Pulau Nusa Penida ke pulau induk, Bali. Pada saat-saat tertentu pun mereka kerap ke Pulau Bali dari Nusa Penida untuk bertransaksi

ekonomi, bekerja sebagai petani penggarap, atau pun bersekolah. Para

tetua Bali Nusa yang ada di Lampung mengatakan bahwa jika orang Bali – yang berasal dari Pulau Bali – bertransmigrasi ke luar pulau (Sumatera) menyeberangi dua laut, maka orang Bali Nusa sudah menyeberangi tiga

laut116. Mereka mempunyai pengalaman menyeberangi satu laut, yaitu dari Nusa Penida ke Bali (Selat Badung). Melalui pengalaman tersebut, mereka

tidak ragu lagi ketika bertransmigrasi ke luar pulau.

116

Peta 4. Peta Komprehensif Nusa Penida, Bali, Jawa dan Sumatera Bagian Selatan

(Sumber: Microsoft Encarta, 2009)

Pada tahun ini, 1953, untuk pertama kalinya orang Bali (dan Bali

Nusa) bertransmigrasi ke luar Bali (Belitang, Sumatera Bagian Selatan)

dengan sponsor dari pemerintah bersama orang Bali lainnya yang ada di Jembrana – jumlahnya diperkirakan 154 KK (Davis 1976). Sumber lain menyebutkan jumlah migran Bali yang bertransmigrasi ke Belitang

diperkirakan 140 KK atau sekitar 652 jiwa117. Perinciannya, rombongan pertama dari swapraja Jembarana di Desa Pulukan Tetelan sebanyak 50

KK atau 221 jiwa. Rombongan kedua, dari Desa Pulukan dan Nusasari

sebanyak 50 KK atau 251 jiwa, berangkat tanggal 14 Agustus 1951.

Rombongan ketiga, dari Desa Nusasari dan Melaya 40 KK atau 180 jiwa berangkat tanggal 9 Oktober 1953. Total ketiga rombongan tersebut 140

KK atau 652 jiwa. Kemudian tahun berikutnya, 1954, Bali Nusa dari Desa

Nusasari diberangkatkan kembali untuk kedua kalinya ke Belitang, Sumatera Selatan, sebanyak 40 KK atau sekitar 250 jiwa.

Sampai akhir tahun 1952 belum ada orang Bali yang

ditransmigrasikan ke luar daerah (pulau). Penyebabnya adalah belum tersedianya anggaran bagi transmigran asal Bali yang mengakibatkan

Daerah Bali belum tercantum dalam rencana pemindahan penduduk dari

117

jawatan (departemen) transmigrasi. Di masa ini, mereka tidak ragu lagi

untuk bertransmigrasi ke luar Bali118. Hal ini terlihat dari usaha mereka untuk mendapatkan sponsor dari pemerintah agar ditransmigrasikan atau

dipindahkan ke luar daerah, yang baru terealisasikan pada tahun 1953119. Upaya untuk mencari daerah lain – dengan ketersediaan tanah yang luas dan cocok untuk pertanian – dilakukan atas usaha dan inisiatif sendiri, seperti mencari informasi tentang daerah tujuan transmigrasi dari orang

Bali yang pernah ke daerah tersebut, maupun dari kantor transmigrasi di Melaya, Jembrana, sambil mengajukan permohonan transmigrasi untuk

mendapatkan sponsor.

Pada tahun-tahun berikutnya, pasca realisasi transmigran Bali pertama tahun 1953, jumlah transmigran Bali terus meningkat. Daerah

tujuan transmigrasi sudah tidak terpaku pada wilayah Pulau Sumatera, tapi

sudah ke pulau-pulau lainnya yang penduduknya masih jarang, seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, dan Kepulauan Maluku. Pasca

tahun 1953 dan 1954, Bali Nusa yang pindah ke Sumatera didominasi oleh

transmigran spontan atau swakarsa. Jumlah mereka diperkirakan lebih besar daripada transmigran resmi sponsor pemerintah – serta tidak tercatat besaran jumlahnya di kantor transmigrasi – dan dalam beberapa kasus, seperti di Sulawesi Selatan dan Sumatera, mereka lebih berhasil daripada transmigran dengan sponsor pemerintah. Selain faktor sulitnya

mendapatkan sponsor dari pemerintah – harus mengantri dan kepastian yang mengambang – faktor internal komunitas Bali Nusa menjadi pendukung utama, yaitu ketertarikan meningkatkan kesejahteraan di

Sumatera karena adanya ajakan dari kerabat dan saudara yang telah dahulu

bertransmigrasi di Sumatera. Sudah terbentuknya komunitas Bali di daerah transmigrasi, secara psikologis mempertipis keraguan mereka untuk

bertransmigrasi ke Sumatera. Artinya, faktor keterikatan sosial yang

selama ini membatasi mereka untuk bermigrasi sudah teratasi setelah ada komunitas mereka yang bertahan dan berhasil di Sumatera, yaitu sarana

dan prasarana komunitas dan agama telah terbentuk meskipun dalam

118

Ibid. 119

bentuk yang sederhana dan dibangun secara kolektif, seperti banjar dan

pura120.

Pada periode Pemerintahan Orde Lama, sebelum kudeta berdarah

tahun 1965 yang membidani lahirnya Orde Baru, ada dua momen penting

bertransmigrasinya Bali Nusa ke Sumatera, yaitu tahun 1953 dan 1963. Tahun 1953 untuk pertama kalinya Bali Nusa di Jembrana diikutsertakan

dalam program transmigrasi pemerintah. Tepat sepuluh tahun berikutnya,

Gunung Agung meletus sebanyak dua kali – 17 Maret dan 16 Mei 1963 – yang diperparah dengan gagal panen dan kelaparan karena rusaknya

sebagian besar sawah akibatan letusan Gunung Agung dan krisis ekonomi

nasional yang menyebabkan hyperinflations. Peristiwa meletusnya Gunung Agung merupakan momen penting bagi Bali Nusa – yang ada di Nusa Penida – untuk bertransmigrasi ke Lampung, Sumatera Bagian Selatan. Pada saat itu mereka sudah mantap untuk bertransmigrasi, selain faktor alam dan ekonomi-politik waktu itu tidak memungkinkan, yang tidak kalah

pentingnya adalah sudah adanya kerabat atau komuntias Bali Nusa di

Sumatera. Setelah transmigrasi pertama tahun 1953, transmigrasi tahun 1963 menjadi momen penting bagi Bali Nusa untuk bertransmigrasi

swakarsa di tahun-tahun berikutnya pasca 1963. Sudah tidak ada yang

perlu diragukan lagi karena transmigran Bali Nusa sudah tersebar di berbagai daerah transmigrasi di Indonesia. Namun, catatan yang harus

diperhatikan adalah kondisi ekonomi, sosial dan politik Bali tahun

1962-1963. Meletusnya Gunung Agung tahun 1963 merupakan momen penting bagi orang Bali secara umum untuk bertransmigrasi, tapi di tahun-tahun

sebelumnya kondisi ekonomi, sosial dan politik Bali sangat

memprihatinkan. Dengan kata lain, meletusnya Gunung Agung adalah klimaks bagi mereka untuk bertransmigrasi, dan menjadi acuan bagi calon

transmigran lainnya pasca 1963. Tahun 1962 hiperinflasi menerpa ke

berbagai kebutuhan pokok, khususnya beras yang kenaikannya mencapai

120

sepuluh kali lipat dalam kurun waktu 1950-1964. Kekeringan, wabah tikus,

serangan hama dan gagal panen sudah terjadi di Bali, sebelum Gunung Agung meletus, puncaknya antara 1962 dan 1963 yang telah terjadi pada

sekitar tahun 1957 saat paceklik dan gagal panen kembali menerpa Bali.

Belum lagi dampak yang diakibatkan letusan Gunung Agung: merenggut kira-kira 1500 nyawa, 62.000 hektar lahan produktif rusak parah, lebih dari

10. 000 orang menderita kekurangan gizi parah, dan 75.000 orang eksodus

ke distrik-distrik tetangga121. Wilayah Karangasem, Klungkung, Bangli dan Giayar adalah wilayah yang paling parah dari akibat letusan Gunung

Agung (Robinson 2006).

Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa perekonomian penduduk Nusa Penida sangat tergantung pada daerah tetangga di pulau

induk, khususnya bahan kebutuhan pokok beras, karena kondisi alam di

Nusa Penida tidak memungkinkan memproduksi beras untuk kebutuhan domestiknya. Dalam keadaan normal pun, secara periodik karena kondisi

alamnya, Nusa Penida berpotensi terserang kelaparan dan gizi buruk. Sejak

tahun 1950-an sampai 1960-an, secara umum Bali mengandalkan pasokan distribusi beras dari pemerintah pusat, karena gagal panen, di mana kondisi

ekonomi nasional di masa itu sedang mengalami masa suram dan situasi

politik yang memanas antara nasionalis pro kanan dan kiri. Jika kondisi penduduk pulau induk (Bali) memprihatinkan, maka kondisi penduduk

Nusa Penida dapat dipastikan lebih memprihatinkan lagi. Hal ini

diperparah dengan letusan Gunung Agung yang dampaknya menimpa daerah tetangga Nusa Penida (bagian timur Bali), di mana perekonomian

Nusa Penida menggantungkan diri pada daerah tersebut, khususnya

Klungkung. Fakta ini diperjelas dalam laporan Suara Indonesia (Denpasar): “Nusa Penida Kering – 30.578 Orang Terantjam Bahaja Kelaparan”, 2 Agustus 1963122

.

Faktor lain yang turut mendorong transmigrasi Bali Nusa ke Lampung adalah kepemilikan tanah. Di tahun 1963 sebanyak 89% dari

seluruh kepemilikan tanah di Bali lebih kecil dari 2 hektar, dan lebih dari

121

Lihat: Booth, Windsor P. & Mathews, Samuel. (1963), “Disaster in Paradise”,

National Geographic, September 1963, hlm. 436-458.dan Robinson (2006). 122

separuh di bawah 0,5 hektar123. Lebih spesifik di Kabupaten Klungkung (mencakup Nusa Penida), kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar sekitar 66%, lebih dari 2 hektar 4 %, dengan rata-rata kepemilikan tanah 0,78

hektar. Permasalahannya adalah dengan rata-rata kepemilikan tanah 0,78

hektar untuk di daerah Nusa Penida tidak dapat memberikan hasil maksimal seperti di daratan Klungkung di pulau induk – tanahnya gersang berbatu kapur dan sumber air terbatas. Jika bertransmigrasi ke Lampung,

tanah minimal seluas 2 hektar bisa mereka dapatkan sebagai modal, dan dengan tanah yang relatif mudah untuk digarap dan subur, serta sumber air

yang cukup.

Transmigrasi Bali Nusa di tahun 1963 merupakan transmigrasi pertama bagi Bali Nusa yang masih berada di Nusa Penida ke Lampung.

Ini bukan berarti mereka tidak mempunyai informasi mengenai lokasi

transmigrasi di Lampung. Transmigran lokal Bali Nusa di Jembrana adalah sumber informasi bagi Bali Nusa di Nusa Penida. Selepas perpindahan

mereka ke Jembrana tahun 1935, transmigran Bali Nusa tidak kehilangan

identitasnya. Mereka tetap secara rutin mengunjungi Nusa Penida untuk melaksanakan kewajiban adat dan agamanya di tempat asal. Selama masa

1935 – 1953 sebelum mereka diberangkatkan ke Sumatera, jalinan informasi tetap terbina karena adanya ikatan sosial tersebut. Meningkatnya tingkat hunian Bali Nusa di Jembrana diperkirakan karena adanya jalinan

informasi dari transmigran lokal Bali Nusa yang secara rutin mengunjungi

Nusa Penida. Kerabat dan keluarga yang berminat untuk mengikuti kesuksesan mereka di Jembrana lambat laun akan ikut bertransmigrasi

secara swakarsa ke Jembrana. Begitu juga setelah kepindahan Bali Nusa ke

Belitang, Sumatera Selatan, informasi tersebut tidak terputus, karena jaringan informasi yang terbentuk bertambah menjadi Belitang (Sumatera

Selatan)–Jembrana–Nusa Penida. Informasi mengenai lahan transmigrasi di Lampung akan mudah didapatkan waktu itu karena Lampung masih bagian dari Sumatera Selatan. Meskipun Bali Nusa dari Jembrana telah

bertransmigrasi ke Sumatera, hubungannya dengan Nusa Penida sebagai

123

Berdasarkan “Kepemilikan tanah di Bali, 1963, berdasarkan jumlah hektar”

(dalam Robinson 2006), sumber: Provinsi Bali, Kantor Sensus dan Statistik,

tanah kelahiran dan tanah leluhur tidak terlepaskan. Otomatis ketika Bali

Nusa bertransmigrasi ke Lampung, contact person kerabat mereka sesama Bali Nusa dari Jembrana sudah mereka kantongi, untuk membantu mereka

selama berada di lokasi transmigrasi.

Dalam konsep yang lebih luas, modal sosial yang terbentuk melalui jaringan informasi sesama Bali Nusa antara

Sumatera-Jembrana-Nusa Penida ikut andil dalam mendorong transmigrasi Bali Sumatera-Jembrana-Nusa124. Dalam kasus transmigran Bali Nusa, jaringan migran yang membentuk modal sosial, merupakan bentukan dari kuatnya ikatan sosial terhadap tanah

leluhur atau tanah kelahirannya. Oleh karena itu, (istilah) pulang kampung

ke tanah leluhur, baik langsung maupun tidak langsung, telah menciptakan dan memperkuat jaringan transmigran Bali Nusa yang memudahkan

mereka ketika akan bertransmigrasi.

Transmigrasi Bali Nusa dari Nusa Penida ke Lampung tahun 1963 – dan dari Jembrana pasca tahun 1963 – menjadi titik berangkat untuk membahas komunitas Bali Nusa di Desa Balinuraga di Lampung Selatan.

Jaringan yang telah terbentuk memungkin pasca tahun 1963 Bali Nusa yang berasal dari Jembrana ikut bergabung dengan komunitas Bali Nusa di

Balinuraga, bersama kerabat dan saudara di Nusa Penida. Transmigrasi

pasca 1963 tidak dapat diidentifikasikan kepastian jumlahnya, karena mereka bertransmigrasi secara spontan dan swakarsa, dalam jumlah yang

kecil dengan intensitas migrasi yang rutin. Ini tidak terlepas dari jaringan

informasi yang telah terjalin berdasarkan ikatan sosial mereka di tanah leluhur. Penulis memperkirakan perpindahan pasca tahun 1963 Bali Nusa

di Jembrana, khususnya pasca kudeta Gerakan 30 September 1965 dan

pembunuhan massal di Bali, sedikit banyak dipengaruhi oleh kekerasan politik yang terjadi di Bali pada waktu itu. Meskipun tidak terdapat banyak

bukti yang memperkuatnya, karena belum banyak ahli yang mengkajinya

dan terbatasnya informasi dari para narasumber yang secara psikologis mengalami trauma, namun dari data sekunder yang terbatas dan data

primer yang didapatkan, ada indikasi dalam kasus kecil kepindahan Bali

124

Nusa dari Jembrana disebabkan tragedi berdarah tersebut – mayoritas transmigran Bali Nusa di Balinuraga berasal dari Nusa Penida dan sedikit dari Jembrana. Robinson (2006) menunjukkan fakta bahwa PKI (Partai

Komunis Indonesia) dan BTI (Barisan Tani Indonesia) mendapatkan

kesuksesan di Bali pada tahun 1963, khususnya di Jembrana, dengan program land reform-nya. Kepemilikan tanah yang kecil pada sebagian

penduduk Bali menyebabkan isu land reform menaikkan pamor PKI dan

BTI. Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, tepatnya awal Desember 1965 kekerasan massal terjadi125, Desa Nusasari di Jembrana yang menjadi pemukiman Bali Nusa, menjadi sasaran dari militer dengan

meminta bantuan penduduk dari desa tetangga (Palasari dan Belimbingsari) untuk membantai penduduk desa itu dengan tuduhan

diindikasikan terlibat atau aktivis PKI dan berbagai ormasnya (Organisasi

Masyarakat) – namun, permintaan itu ditolak oleh penduduk Palasari dan Belimbingsari karena dalam agama mereka (nasrani) tidak mengajarkan

atau membunuh sesamanya126. Salah satu informan – Bali Nusa dari Jembrana – menyebutkan bahwa tekanan dan kekerasan politik sangat kuat sekali di Jembrana, khususnya di komunitas Bali Nusa yang dituduh

sebagai kaum komunis127. Salah satu cara untuk melepaskan diri dari tekanan politik, yang secara psikologis sangat menekan, mereka yang terlepas dari tuduhan tersebut memilih untuk “pindah” dari wilayah tersebut. Jumlahnya dapat dikatakan sedikit sekali, karena kuatnya peran

militer berkolaborasi dengan masyarakat sekitar yang pro kanan, belum lagi tuduhan PKI dialamatkan secara membabi-buta untuk menyelesaikan

sengketa atau dendam pribadi untuk menghabiskan musuhnya.

125

Lihat: Robinson (2006); dan Roosa, John. (2008), Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.

126

Lihat:Farram, Stevan & Webb, R.A.F. Paul. (2005), Di-PKI-kan Tragedi 1965 dan Kaum Nasrani di Indonesia Timur (terjemahan), Syarikat Indonesia.

127

Balinuraga

Jika paparan di atas merupakan gambaran sejarah (trans-migrasi) Bali Nusa yang bersifat makro dan komprehensif (dalam konteks

memberikan gambaran masyarakat Bali di Nusa Penida), maka pada pada

bagian ini sejarah singkat Balinuraga lebih bersifat mikro, terbatas pada komunitas transmigran Bali Nusa yang menjadi cikal bakal Desa

Balinuraga, dengan batasan waktu di tahun 1963. Untuk menguraikan

sub-bab ini penulis akan menarasikan proses bertransmigrasinya transmigran Bali Nusa yang menjadi pendiri Desa Balinuraga sampai terbentuknya

desa ini.

Dari Nusa Penida ke Lampung

Proses transmigrasi dari Nusa Penida ke Sumatera (Lampung) bukan hal yang mudah, meskipun kepindahannya dilandaskan oleh tekad

bulat. Berbeda dengan masyarakat Bali di Pulau Bali, Bali Nusa harus

menyeberangi satu laut lebih banyak dari mereka jika mereka bertransmigrasi ke Sumatera. Ada tiga selat yang harus mereka lalui

selama perjalanan, yaitu Selat Badung (selat antara Nusa Penida dan Bali),

Selat Bali (selat antara Bali dan Jawa), dan Selat Sunda (selat antara Jawa dan Sumatera).

Keterikatan yang kuat terhadap tanah kelahiran tetap tidak bisa

dilepaskan dari transmigran Bali Nusa. Walaupun kondisi tanah tandus dan tidak subur, bagi transmigran Bali Nusa, pulau ini merupakan pulau yang

terbaik dan terindah. Di pulau ini leluhur mereka berasal, dan di pulau ini

juga ikatan sosial mereka sebagai Bali Hindu melekat dalam diri mereka. Ini yang menyebabkan setelah mereka cukup berhasil di Lampung sebagai

transmigran, tradisi pulang kampung tetap mereka laksanakan sebagai

kewajiban dan wujud ketaatnya sebagai Bali Hindu yang diejawantahkan melalui upacara dan ritual adat dan keagamaan. Hanya mereka yang

mempunyai kebulatan tekad yang kuat yang sanggup mengatasi

keterikatan sosial ini, dan bertransmirasi ke Lampung. Mereka telah memperhitungkan, bahwa jika mereka tetap berada di Nusa Penida dengan

segala hambatan alam, akses ekonomi dan transportasi, maka tidak ada

Mentransmigrasikan penduduk dari Nusa Penida ke Sumatera

merupakan hal yang sulit. Berkunjung ke Pulau Induk, Pulau Bali, pun belum tentu dapat mereka lakukan secara rutin, khususnya mereka yang

berada di daerah pegunungan dan pedalaman pulau – apalagi harus bertransmigrasi ke Sumatera yang harus melewati Pulau Bali dan Jawa, dan menyeberangi tiga laut (selat). Nama “Sumatera” dan kondisi pulaunya sebatas diketahui dan dikenal oleh mereka berdasarkan informasi

dari mulut ke mulut, dari kerabat, teman atau rekan sesama Bali Nusa asal Jembarana yang telah bertransmigrasi ke sana ketika pulang kampung ke

Nusa Penida. Sulit sekali untuk meyakinkan calon transmigran bahwa

bertransmigrasi adalah solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Belum lagi adanya desas-desus yang mengatakan

bahwa penduduk asli di Sumatera (Lampung) yang perilakunya kasar dan

tidak menerima kedatangan transmigran. Ada lagi yang pesimis mengatakan:

“Jika hanya mencari sesuap nasi, untuk apa pergi jauh-jauh menyeberang tiga laut (selat). Di sini (Nusa Penida) juga masih

bisa diusahakan, tanpa harus ke sana (Sumatera, Lampung)”.

Sistem patron-klien tidak dapat dilepaskan dalam masyarakat Bali.

Patron merupakan pusat dan acuan bagi para klien untuk bersikap,

bertindak dan beraksi. Patron yang dipercaya adalah seorang patron yang mempunyai kredibilitas yang handal, baik sekala maupun niskala. Seorang

patron yang cerdas dan visioner bisa membawa perubahan bagi para klien

setianya. Dalam kasus transmigrasi penduduk Nusa Penida ke Lampung, patron itu bernama Sri Mpu Suci. Sebagai seorang pemimpin sekala

dengan kekuatan niskala-nya, Sri Mpu Suci berusaha meyakinkan para

calon transmigran untuk bertransmigrasi ke Lampung. Inisiatif ini muncul berdasarkan kepedulian dan kesedihannya atas nasib yang menimpa

masyarakat Nusa Penida yang tidak kunjung membaik, bahkan semakin

memprihatinkan di periode 1950-an sampai 1960-an yang mencapai klimaks saat meletusnya Gunung Agung. Jaringan dan akses informasi

yang dimiliki, Sri Mpu Suci akhirnya memutuskan bahwa daerah tujuan

Lampung. Salah satu alasan utamanya adalah di Sumatera sudah terdapat

transmigran Bali Nusa asal Jembrana dan transmigran Bali lainnya yang berasal dari Pulau Bali. Dengan adanya transmigran Bali di Sumatera,

maka (dalam pemikirannya waktu itu) berbagai kesulitan yang akan

dihadapi di Lampung, setidaknya, sedikit dapat teratasi dengan bantuan transmigran Bali yang telah berada di sana. Bantuan yang diharapkan tentu

bukan bantuan finansial karena pendahulu mereka (transmigran Bali yang

sudah berada di Sumatera) masih sedang merintis perekonomiannya, tapi berupa saran dan informasi penting tentang apa dan bagaimana yang harus

dilakukan dan tidak boleh (jangan) dilakukan ketika berada di tanah

Sumatera.

Bertransmigrasi ke Lampung

Keadaan para transmigran dari Nusa Penida sebelum

bertransmigrasi umumnya sangat memprihatinkan. Faktor alam Nusa Penida dan akses transportasi ke Pulau Bali menjadi salah satu penyebab

utama. Sebagian besar buta huruf (tidak bisa baca tulis). Hal ini bisa

dimaklumkan karena di pulau induk sendiri, Bali, jumlah sekolah dan yang bisa menikmati sekolah masih sedikit. Hal ini tidak dapat terlepas dari

kebijakan kolonial terdahulu di mana hanya golongan triwangsa yang

mendapatkan akses secara bebas untuk bersekolah. Pada masa itu, orang-orang tertentu yang dapat bersekolah di Nusa Penida, khususnya yang

memiliki kemampuan ekonomi baik. Sekolah atau pendidikan yang terbaik

dan terdekat bisa mereka dapatkan di wilayah Klungkung. Belum lagi tempat tinggal para transmigran yang berada di pelosok Nusa Penida, yang

jika ingin bersekolah (sekolah dasar) – mampu secara ekonomi - berarti mereka harus berjalan kaki ke pesisir.

Pertengahan tahun 1963, pasca meletusnya Gunung Agung kedua, Sri Mpu Suci memberangkatkan 200 KK transmigran dari Nusa Penida ke

Sumatera, Lampung. Di dalamnya terdapat sejumlah orang-orang tua dan

anak anak yang turut disertakan bertransmigrasi ke Lampung. Sri Mpu Suci bertindak sebagai pemimpin para transmigran. Mereka

bertransmigrasi secara swakarsa atau spontan. Semua biaya dan kebutuhan

bertransmigrasi. Mencermati kondisi ekonomi Indonesia di tahun 1963, di

mana hiperinflasi mulai merajalela, keadaan finansial dan uang yang mereka bawa sangat minim sekali atau pas-pas-an – dari hasil penjualan harta benda. Perkakas rumah tangga yang masih layak pakai dan peralatan

pertanian turut dibawa, serta logistik pangan selama perjalanan.

Sri Mpu Suci tidak sendirian dalam menjalankan tugasnya. Sri

Mpu (sebutan Sri Mpu Suci) dibantu oleh anak laki-lakinya yang bernama

I Made Gedah. Membawa 200 KK dari Nusa Penida ke Sumatera, menyeberangi tiga selat, tentu tidak dapat dilakukan