CLEKIT VERSI CICAK VS. BUAYA EDISI 3 NOVEMBER 2009)"

Disusun Oleh :

Dhona Aprin Prayoga

0543010150

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING

Ir. H. Didiek Tranggono, M.Si

NIP. 030203679

Mengetahui,

DEKAN

Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si

NIP. 030 175 349

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul "PEMAKNAAN KARIKATUR EDITORIAL CLEKIT

VERSI CICAK VS. BUAYA EDISI 3 NOVEMBER 2009 (STUDI SEMIOTIKA

TENTANG PEMAKNAAN KARIKATUR EDITORIAL CLEKIT EDISI 3

NOVEMBER 2009)". Penulisan skripsi ini merupakan mata kuliah wajib bagi

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.

Begitu banyak kendala dan hambatan yang dihadapi dan dialami penulis

dalam menyusun skripsi ini, mulai dari pengambilan data yang cukup rumit,

molornya waktu pengerjaan skripsi dikarenakan urusan pekerjaan, dan masih

banyak yang lainnya. Namun semuanya dapat teratasi berkat kerjasama dan

bantuan pihak dosen, orangtua, serta teman-temanku semua.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan

terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1.

Bpk.Juwito, S.sos, Msi selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.

2.

Bpk.Didiek Trianggono, Msi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan sangat telaten menghadapi

mahasiswanya, terutama seperti saya. Terimakasih Pak.

3.

Orangtua tercinta. Terimakasih udah men support dengan sangat, maaf sudah

sangat merepotkan, sering dibohongi, dan masih berbesar hati untuk

5.

Seluruh pegawai Bentoel group, terutama pak Diki Priyatna yang selalu

memberi saya

support

untuk menyelesaikan kuliah, yang selalu menyanyikan

kepada saya saat

briefing

“kapan kamu yudisium?, saya tunggu ya..”

Terimakasih banyak pak.

You are my inspirations

..

6.

Teman-teman senasib seperjuangan yang selalu memberi

support

dan

mendukung untuk segera menyelesaikan laporan magang dan secepatnya lulus

lalu kerja dan banyak duit, lalu

married

, (

married

jare..).

thanks a lot friends

..

I love you full,

hahaha.. (

thanks to

: theo, fikar, indra, luthung, samm, pennie,

ipeh, bintari, dilla, nadya, mboma, denny, praz, zippo, ngengesh, dan

teman-teman lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.. engko dadine

dowo es..)

7.

Teman-teman FP. / BA. yang selalu memberi semangat untuk nyelesaiin

kuliahku. Terutama tim kepompong. Ayo kapan keluar bareng lagi, jangan

cuman waktu

event

aja.. hehehe.. (

thanks to

: aris, rere, natalie, enza, dan

teman-teman FP. yang lain.)

8.

Sarah Larasati, yang sudah ngumbreng-ngumbreng biar ndang cepet lulusnya.

Nemenin ngerjain laporan ini meskipun cuman di telepon plus pake acara

nggondok – nggondo’an tapi akhirnya selesai juga. Makasi sayang.. Hayo, aku

sudah selesai ndukk.. Kapan kamu nyelesaiin kuliahmu? Cayo ya..^^

v

lot..

Didalam penyusunan tugas skripsi ini, penulis menyadari bahwa ini semua

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran, kritik dan pendapat dari

pembaca sangat saya nantikan. Terimakasih.

Surabaya,

Maret

2010

Penulis

Halaman

HALAMAN JUDUL

...i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR...iii

DAFTAR ISI ...vi

DAFTAR GAMBAR...ix

DAFTAR LAMPIRAN ... x

ABSTRAKSI ...xi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1

Latar Belakang Masalah... 1

1.2

Perumusan Masalah ... 8

1.3

Tujuan Penelitian ... 9

1.4

Kegunaan Penelitian ... 9

1.5

Teoritis ... 9

1.6

Praktis... 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 10

2.1

Landasan Teori... 10

2.1.1

Media Cetak ... 10

2.1.1.1

Surat Kabar ... 11

2.1.1.2

Kartun Editorial... 14

2.1.1.3

Kartun dan Karikatur... 16

2.1.2

Korupsi di Indonesia ... 19

2.1.2.1

Komisi Pemberantasan Korupsi... 22

2.1.2.2

Konfrontasi Cicak dan Buaya ... 30

2.1.2.3

Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi... 32

2.1.6

Kritik Sosial ... 50

2.1.7

Karikatur Sebagai Proses Komunikasi ... 54

2.1.8

Semiotika ... 61

2.1.9

Charles Sanders Pierce... 64

2.2

Kerangka Berpikir... 67

BAB III METODE PENELITIAN ... 69

3.1

Devinisi Opersional... 69

3.2

Kerangka Konseptual ... 70

3.3

Korpus ... 71

3.4

Unit Analisis ... 71

3.5

Teknik Pengumpulan Data... 74

3.6

Teknik Analisis Data... 74

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 76

4.1

Editorial Clekit ... 76

4.2

Jawa Pos ... 78

4.3

Penyajian Data ... 80

4.3.1

Tanda, Objek, dan Interpretan ... 80

4.3.2

Ikon, Indeks, Simbol ... 82

4.4

Unit Analisis ... 85

4.4.1

Korupsi di Indonesia ... 86

4.4.2

Komisi pemberantasan korupsi ... 89

4.4.3

Konfirmasi Cicak dan Budaya ... 97

4.4.4

Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi ... 125

4.5

Interpretasi Tanda di Dalam Objek Karikatur Editorial Clekit

Edisi 3 November 2009 Berdasarkan Teori Segitiga Makna ... 129

Segitiga Makna ... 140

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 143

5.1

Kesimpulan ... 143

5.2

Saran ... 144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Gambar 1. Istilah Semiotika ... 64

Gambar 2. Model Semiotika ... 65

Gambar 3. Sistematika Kerangka Berpikir Penelitian ... 68

Gambar 4. Objek Karikatur Editorial Clekit Edisi 3 November 2009... 72

Gambar 5. Hubungan Objek, Tanda dan Interpretan ... 82

Gambar 6. Objek Karikatur Editorial Clekit Edisi 3 November 2009... 84

x

DHONA APRIN PRAYOGA, (Sudi Semiotika tentang pemaknaan karikatur

editorial clekit edisi 3 November 2009).

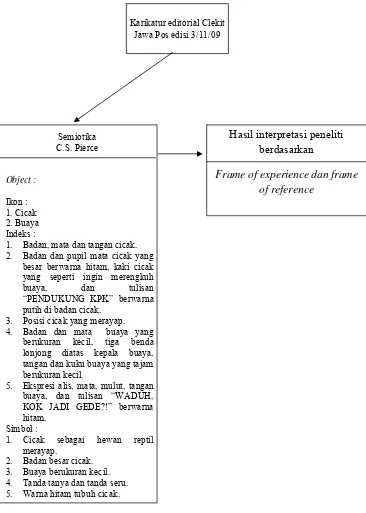

Penelitian ini berdasarkan pada munculnya kasus Cicak VS. Buaya. Melihat kasus ini yang lama dan berbelit - belit, membuat banyak kalangan tersedot perhatiannya, salah satunya Jawa Pos. Sebagai media cetak, Jawa Pos memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, salah satunya kasus Cicak VS. Buaya ini. Kontrol sosial yang dilakukan Jawa Pos salah satunya melalui Karikatur Editorial Clekit. Pada karikatur Editorial Clekit edisi 3 November 2009 tampak penggambaran dua tokoh yang berbanding terbalik. Kedua tokoh tersebut adalah cicak sebagai para pendukung KPK digambarkan dengan ukuran yang sangat besar sekali. Tokoh kedua adalah buaya berukuran kecil sebagai lembaga kepolisian atau POLRI digambarkan dengan ukuran yang sangat kecil. Penggambaran yang tampak pada POLRI memunculkan suatu pertanyaan, mengapa POLRI digambarkan dengan ukuran yang sangat kecil ? . Padahal POLRI rnerupakan lembaga tinggi negara yang berperan dalam menentukan, menegakkan hukum, dan mengatur stabilitas keamanan di Indonesia. Dengan demikian pemerintah seharusnya memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menjaga keamanan di dalam negeri.

Sumber atau teori yang terdapat ada penelitian ini antara lain : teori segitiga makna Charles Sanders Pierce, Kritik sosial, tanda non verbal, kartun editorial, karikatur sebagai proses komunikasi. Sumber atau teori tersebut digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pembahasan penelitian.

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada makna yang tersirat di dalam pesan yang disampaikan dalam Karikatur Editorial Clekit edisi 3 November 2009. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis makna – semiotika terhadap karikatur tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori segitiga makna milik Charles Sanders Pierce yang membahas tentang fenomena makna yang muncul dari sebuah tanda ketika tanda tersebut digunakan individu pada waktu berkomunikasi. Pada teori milik C.S. Pierce muncul tiga kategori yang menjadi objek penelitian, tiga kategori tersebut adalah ikon, indeks, dan simbol.

Di dalam karikatur tersebut digambarkan dua tokoh sebagai simbol dalam percaturan sosial politik dan ekonomi di lndonesia. Kedua tokoh tersebut adalah pendukung KPK dilambangkan sebagai cicak besar dan POLRI dilambangkan sebagai buaya berukuran kecil. Penggambaran yang demikian itu memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok di antara kedua lembaga tersebut.

1

1.1 Latar Belakang Masalah

Arus informasi pasca reformasi deras menerpa setiap individu di negara ini Jurnalistik pers masa kini semakin beragam, diantaranya surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya. Informasi - informasi , dari media - media pers tersebut telah membentuk pola pikir - pola pikir dan wawasan - wawasan baru yang sebelum reformasi tidak terbentuk secara luas. Dengan demikian masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam menata kehidupan mereka. Mereka semakin mampu menyaring informasi - informasi yang menerpa meskipun informasi tersebut deras menerpanya. Bebasnya informasi yang menerpa khalayak tersebut tidak lepas dari peran media pers.

Jurnalistik pers pun sebagai institusi media memiliki fungsi, fungsi tersebut guna melayani kebutuhan khalayak terhadap informasi. Fungsi pers itu adalah fungsi pendidikan, salah satu contohnya pers memberikan sumbangsih dalam mengentaskan buta huruf. Fungsi pers yang kedua yaitu informatif, contohnya pers menyebarkan segala informasi seperti politik, Hankam, budaya dan sebagainya hingga ke daerah pelosok desa. Fungsi yang ketiga pers sebagai kontrol sosial terhadap segala permasalahan yang timbul, misalkan pers sebagai pengawas dari kinerja pemerintahan.

membaca produk pers. Fungsi terakhir pers dalam pengabdiannya kepada khalayak adalah hiburan. Fungsi ini tampak ringan dan santai dari sejumlah fungsi lainnya. Fungsi hiburan memberikan rasa santai, sebagai contoh adanya rubrik lifestyle (Efendy.2000;94).

Fungsi media sebagai kontrol sosial dan persuasif secara sadar atau tidak dapat mengarahkan khalayak untuk mengikuti pola pikir yang disajikan media. Kebutuhan khalayak akan berita yang paling penting adalah nilai "kebaruan", nilai ini pada media cetak terletak pada surat kabar. Melihat ketertarikan khalayak akan informasi terbaru maka media menyajikan informasi berupa visualiasi karikatur. Informasi yang ringan dan humoris namun tetap kritis dan faktual membuat khalayak terhibur dan tertarik dengan informasi tersebut (Efendy.2000;92).

Berdasarkan isinya, surat kabar lebih variatif dengan isi yang beragam. Terdapat rubrik olahraga, berita lokal, nasional, maupun internasional, terdapat juga rubrik opini, lifestyle dan sebagainya. Namun demikian surat kabar menjadi media cetak terkini bila dibandingkan media cetak lainnya karena nilai kebaruannya. Adanya isi surat kabar yang variatif, dari berita— berita internasional hingga lokal. Namun secara sederhana isi surat kabar dapat dibagi tiga yaitu, berita (news), opini (value), iklan (advertising). Berita dalam surat kabar tidak terfokus pada salah satu fenomena masyarakat (seperti pada tabloid yang hanya membahas fenomena tentang olahraga) namun semua fenomena atau peristiwa dalam realitas dilaporkan (Efendy.2000;92).

Karikaturis dikategorikan sebagai wartawan bukan karena karya mereka dimuat di surat kabar. Mereka dikategorikan sebagai wartawan karena karya mereka faktual sesuai dengan permasalahan yang sedang muncul dalam realitas. Para wartawan dan karikaturis membentuk berita berdasarkan interpretasi mereka terhadap realitas yang menjadi bahan pemberitaan. Pemaknaan diantara para pekerja media itu akan berbeda karena nilai — nilai, sudut pandang, pengalaman dan rujukan yang dimiliki para pekerja tersebut (jurnalis) berbeda dengan wartawan atau jurnalis dari media yang berbeda. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi ideologi, kebijakan serta segmentasi masing — masing media. Dengan demikian hasil reportase mereka berbeda meskipun objek beritanya sama (Eriyanto.2005;25-26).

Isi surat kabar selanjutnya adaIah iklan dan opini. Iklan merupakan sumber keuangan tidak tetap setiap media, selain itu media sebagai penyebar informasi atas iklan yang bersangkutan. Mengenai opini, surat kabar menyediakan kolom khusus. Kolom opini menjadi tempat, baik tim redaksi maupun khalayak umum untuk berkomentar terhadap suatu fenomena tertentu. Pemikiran atau komentar tersebut disampaikan secara logis, dan faktual serta subjektif berdasarkan sudut pandang penulisnya. Sebenarnya, aturan tersebut dibuat agar opini yang disampaikan penulisnya tertata dan ada dasarnya. Bentuk opini beragam, namun sebagai contoh di surat kabar Jawa pos opini terdiri dari pojok, karikatur, artikel, dan surat pembaca (Effendy.2000;97).

Pos. Karikatur opini Jawa Pos disebut Editorial Clekit, yang arti harfiahnya rasa sakit karena cubitan atau gigitan serangga. Fungsi clekit sebagai opini berbentuk visual adalah mengingatkan khalayak masyarakat dan pemerintah bahwa disekitar mereka terdapat suatu fenomena yang layak dibahas bersama. Clekit muncul secara periodik di Jawa pos mulai bulan Oktober 1994 satu kali seminggu hari Sabtu. Namun pada perkembangannya clekit hadir secara periodik tiga kali dalam satu minggu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemunculan tiga kali dalam satu minggu itu sejak bulan Januari 1997 (Arthaka.2006;42).

Opini media yang bentuknya visual dan kocak, karikatur membuat khalayak tersenyum, mereka tidak tampak serius menanggapi permasalahan yang ada. Sikap khalayak yang demikian bukan berarti halayak itu tidak peduli atau asal – asalan menanggapi permasalahan, namun karena kehebatan sang pengirim pesan membuat opini dengan gaya karikatur yang selalu membuat banyak individu tersenyum santai. Dengan demikian karikatur memiliki sejumlah syarat agar menjadi karikatur yang baik, yang dapat membuat para individu - individu ini tersenyum bahkan tertawa. Syarat tersebut diantaranya karikatur harus mengandung unsur deformasi. Deformasi itu sendiri adalah penggambaran berlebihan terhadap salah satu fokus dalam objek. Deformasi dikatakan berlebihan dalam arti ukuran, bisa besar dan menonjol namun bisa pula diperkecil sehingga .tampak berbeda dari gambar lainnya di dalam objek.

dalam objek. Menurut Sudarta karikatur, merupakan deformasi berlebih atas wajah seseorang atau tokoh, biasanya orang terkenal dengan mempercantik bertujuan mengejek (Sudarta.1987;49 dalam Sobur.2006;138).

Karikatur editorial atau yang disebut juga kartun opini haruslah dilihat dari cara bagaimana karikatur tersebut dibuat, unsur — unsur apa saja yang perlu dan penting. Semua hal tersebut sangat penting agar karikatur editorial benar — benar baik, lucu, cerdas, kritis, dan tentunya proporsional. Sebagai karikatur editorial yang menyampaikan opini redaksi, karikatur harus mengandung teknis karikatur. Pertama, karikatur harus informatif dan komunikatif. Karikatur pada criteria ini berlaku sebagai penyampai pesan atau informasi berkaitan dengan fenomena tertentu. Informasi tersebut disampaikan dengan gaya bahasa non verbal —yang lucu - dan sedikit —satu atau dua kata verbal - disisipkan sebagai penguat sehingga pesan gambar tersebut komunikatif . Tujuannya agar dalam penyampaian pesan gambar tersebut tidak terjadi salah pengertian, walaupun penafsiran terhadap karikatur berbeda - beda dan bila tidak ditafsirkan secara benar maka akan terjadi bias (Sobur.2006;139).

Teknis kedua dalam membuat karikatur yang baik secara proporsional yaitu karikatur harus mengangkat permasalahan yang fenomenal dan sedang ramai dibicarakan publik. Artinya fenomena yang diangkat harus baru. Teknis ini penting sekali karena jika teknis ini tidak ada maka karikatur sama saja dengan komik.

mengangkat tema tentang hal - hal lucu saja. Dengan demikian komik tampak tersegmentasi pada kalangan anak - anak karena isinya yang ringan dan tidak kritis. Berbeda dengan karikatur, muatan isinya lebih ranah publik yang fenomenal dan sedang ramai diperbincangkan karena pengaruhnya yang begitu besar bagi semua individu, misalnya karikatur tentang lapindo, kasus Bank Century, terorisme, bencana alam dan sebagainya (Sobur.2006;139).

Teknis ketiga supaya karikatur kritis, cerdas dan lucu adalah memuat kandungan humor. Kelucuan menjadi penetral sekaligus identitas karikatur. Sifat atau teknis yang humoris menjadi sarana refreshing atau bersantai khalayak meskipun secara sadar atau tidak mereka tetap kritis, terhadap segala permasalahan yang diangkat. Sedangkan teknis keempat yaitu karikatur memiliki gambar yang baik. Maksud dari gambar yang baik yaitu gambar harus dibuat semirip mungkin dengan tokoh yang disindir dan permasalahan yang diangkat. Karikatur harus benar — benar mirip dengan objek asli meskipun dalam karikatur terdapat deformasi terhadap tokoh — tokohnya (Sobur.2006;139).

Karikatur editorial sebagai opini surat kabar berbentuk humor visual juga memiliki kata - kata sebagai penegas. Kata — kata tersebut onomatopetica, yaitu penggambaran suara dari objek. Onomatopetica itu biasanya suara orang bersiul, harimau mengaum, teriakan orang marah dan lain — lain (Sobur.2006,138).

kesalahpahaman. Namun pada bentuk komunikasi tingkat tinggi seperti bahasa karikatur yang menggunakan sarana tanda dan lambang membutuhkan pemaknaan yang tepat. Pertautan antara tanda - tanda tersebut tidak dengan mudah ditafsirkan hanya dengan melihat objek saja, namun harus melalui analisis yang tepat. Kajian ilmu yang tepat dalam menganalisis tanda khususnya karikatur adalah analisis semiotik. Hal ini karena menurut salah satu tokoh semiotika yang membahas tentang produksi tanda, Charles Sanders Pierce bahwa subjek ,(intrepretan) sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemaknaan. Teori segitiga makna yang mengetengahkan tanda, objek, dan intrepretan memperlihatkan peran besar subjek dalam proses tersebut. Intrepretasi (subjek) memiliki fungsi sebagai penafsir terhadap tanda yang ada di dalan objek. Dengan demikian proses produksi antara tanda, objek, dan intrepretannya sebagai penafsir menghasilkan suatu pemaknaan (Sobur,2004;xii-xiii).

Tokoh asal Amerika ini mengatakan, penafsiran terhadap tanda tidak akan berhenti dan terus berlanjut selama diantara tanda — tanda tersebut terdapat penafsir. Pierce menggunakan tanda (sign) yang merupakan representasi dari sesuatu di luar tanda yaitu objek dan dipahami oleh peserta komunikasi (interpretan). Ketiga unsur tersebut harus selalu ada, dengan demikian segala pertandaan apapun dapat ditafsirkan (Sobur.2004 ; 16).

Pos sebagai saluran dan komunikannya adalah khalayak pembaca Jawa Pos. Efek yang diharapkan dari khalayak setelah membaca karikatur editorial ini adalah sikap kritis. Sikap kritis tersebut disadari atau tidak telah dipengaruhi oleh karikaturis melalui karikatur itu sendiri. Pengaruh yang diberikan oleh karikaturis berupa penggambaran tokoh yang dimunculkan dalam karikatur tersebut.

Pada Karikatur editorial Clekit 3 November 2009 diperlihatkan sosok seekor cicak yang berubah menjadi besar sebagai representasi dari pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), cicak sendiri merupakan singkatan dari Cinta Indonesia Cinta Antikorupsi. Sedangkan buaya yang berukuran lebih kecil dalam karikatur tersebut sebagai representasi dari sosok POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Dari penggambaran yang demikian, memunculkan banyak pertayaan yang salah satunya mengapa POLRI digambarkan sebagai buaya berukuran lebih kecil ? Padahal POLRI sebagai lembaga tinggi negara mempunyai peran sebagai pengaman stabilitas dalam subuah negara, dengan demikian POLRI seharusnya merniliki kekuasaan yang cukup besar dalam menjaga stabilitas didalam negara.

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna karikatur dalam Editorial Clekit edisi 2 November 2009 berdasarkan teori segitiga makna.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Teoritis

Menambah, dan memperluas wawasan serta pengetahuan penulis tentang makna yang terkandung dalam karikatur dalam editorial clekit di harian Jawa Pos edisi 3 November 2009.

1.4.2 Praktis

10

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Media Cetak

Perjalanan media hidup oleh kelembagaan media yang menetapkan

peranan, tujuan, visi, sikap serta orientasi nilai bagi masyarakat. Dalam bahasa

teknis jurnalistiknya, menetapkan dengan baik kebijakan editorial dan kebijakan

perusahaannya, dari sana dihasilkan berita, komentar, dan opini. Para jurnalis atau

wartawan bekerja dengan kompetensi profesional berdasarkan kode etik profesi

dan kebijakan redaksi (Santana,2005:85).

Kehidupan media cetak juga ditentukan oleh "kondisi di mana ia hidup",

yaitu sistem politik, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan. "Dan Indonesia

masih amatlah dekat dengan hal itu" tiap presiden punya aroma kekuasan tertentu.

Di fase Soekarno yaitu orde lama dan Soeharto dengan orde baru misalnya:

hubungan kekuasaan media punya represi yang berbeda - beda. Persmenghirup

udara kebebasan (dengan "K") kepengapan, dan kekuasaan silih berganti. Intinya,

setiap perubahan sistem politik akan merubah sistem pers, sekaligus dan serentak ,

sesuai kehendak penguasa (Sananta,2005:85).

Namun di sisi lain, sesuai dengan sifat media yang selalu kenyal, tak mau

stagnan, media cetak berkembang di segala sisinya. Selain mengikuti waktu

dan sesekali menerbitkan edisi khusus, perwajahan surat kabar pun ikut

mengadakan perubahan. Perubahan tersebut misalnya, perubahan ukuran pada

kolom, gambar, tata letak, tata wajah dan perubahan pada bahasa penyajian dan

gaya pelaporannya (Santana,2005:85).

2.1.1.1Surat kabar

"Setiap masyarakat membutuhkan berita," kata penulis Inggris Dame

Rebecca West, "seperti orang membutuhkan mata, ia ingin tahu segala sesuatu

yang terjadi." Tapi berita tidak selamanya demikian, menurut William Radolf

Hearts salah satu tokoh penerbitan di Amerika punya sinisme. Berita, menurutnya

ialah seseorang yang menghentikan sesuatu yang hendak dicetak, karena iklan

Iebih penting (Santana,2005:86).

Dua hal tersebut menyertai perkembangan dunia persuratkabaran modern.

Sejalan dengan daya rengkuhnya terhadap jutaan pembaca di berbagai belahan

dunia, serta persaingannya dengan radio dan televisi. Teknologi elektronik yang

memasok televisi hampir di setiap rumah, ikut mendorong perkembangan proses

pencetakan surat kabar. Kehadiran televisi membuat kemunculan koran atau surat

kabar dibagikan secara gratis (di negara — negota eropa dan amerika). Iklan telah

menutup biaya produksi cetak ( Santana,2005:86).

Sebuah surat kabar berbeda dari tipe publikasi lain, karena kesegarannya,

karakteristik headline-nya dan keanekaragaman liputan yang menyangkut

berbagai topik isu dan peristiwa. Hal ini terkait dengan kebutuhan pembaca, akan

langganannya. Walau demikian surat kabar bukan sekedar pelapor kisah — kisah

human interest dari berbagai peristiwa (Santana,2005:85).

Pada abad ke-19, surat kabar independent pertama memberikan kontribusi

signifikan bagi penyebaran keaksaraan —membuat khalayak keluar dari buta

huruf dan berbagai konsep hak asasi manusia d6an kebebasan demokratis. Surat

kabar terus menerus mengasah pandangan - pandangan ihwal "global village",

perkampungan dunia di akhir abad ke-20. Setiap kejadian international terkait erat

dengan kepentingan tiap orang di belahan dunia manapun ia berada. Setiap kisah

tragedi perseorangan menjadi milik tiap orang untuk mempersoalkannya ke dalam

drama persoalan internasional (Santana,2005:87).

Asumsinya, setiap orang memiliki hak untuk mengetahui segala pernak —

pernik kejadian. Karena dari bekal informasi itulah setiap orang dapat turut urun -

rembug – berpartisipasi - dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mendapatkan

kepastian informasi dan kemampuan urun — rembug tersebut, tiap orang

nnembutuhkan wartawan surat kabar yang bertugas sebagai wakil masyarakat

untuk mencari dan memberi tahu tentang segala peristiwa yang terjadi dan

dibutuhkan masyarakat. Pada sisi inilah, mengapa wartawan memiliki hak untuk

"tahu" pada segala informasi publik, dan diberi keleluasaan untuk mencari ke

mana pun informasi itu berada. Sebab, wartawan bertanggung jawab pada

kebutuhan masyarakat akan informasi yang ada di lingkungannya

(Santana,2005:87).

Surat kabar harian sendiri terbit untuk mewadahi keperluan tersebut.

kabar harian bisa disebut sebagai produk dari industri masyarakat. Di samping itu,

dalam bentuknya yang independen (dalam kerandirian), surat kabar biasanya

integral dengan perkembangan paham demokrasi di sebuah masyarakat. Hal itu

bisa terlihat dari kondisi kebebasan pers yang terdapat pada suatu masyarakat, dan

tingkat keaksaraan membuat khalayak keluar dari buta huruf masyarakat

(Santana,2005:87).

Perkembangan surat kabar sendiri menurut ENCYCLOPEDIA

BRITANNICA bisa dilihat dari tiga fase :

1. Fase pelopor yang mengawali penerbitan surat kabar yang muncul secara

sporadis, dan secara gradual kemudian menjadi penerbitan yang regular,

teratur waktu terbit dan materi pemberitaannya, serta khalayak pembacanya.

Berbagai surat kabar, ketika awal terbit di masyarakat belum benar - benar

memahami fungsi media; ditambah kesulitan membaca huruf - huruf berita

cetak karena keterbiasaan retorika oral jadi penghubung antar individu sosial.

Namun, perkembangan masyarakat akhirnya membuat pertumbuhan surat

kabar menjadi institusi penerbitan mapan yang diakui masyarakat.

2. Pertumbuhan kemapanan jurnal — jurnal reguler yang masih rentan terhadap

berbagai tekanan masyarakat. Sistem otokrasi yang masih menguasai

masyarakat membuat surat kabar kerap ditekan kebebasan menyampaikan

laporan pemberitannya. Penyensoran terhadap berbagai subjek materi

informasinya kerap diterima surat kabar. Setiap pendirian surat kabar mesti

memiliki izin lisensi pihak yang berkuasa. Semua itu akhirnya mengurangi

3. Masa penyensoran telah tiada namun berganti dengan berbagi bentukkan

pengendalian. Kebebasan pers telah memang telah diperoleh, berbagai

pemberitaan sudah leluasa disampaikan. Akan tetapi, sistem kapitalisasi

industri masyarakat kerap jadi pengontrol. Ini dilakukan antara lain melalui

pengenaan pajak, penyuapan, dan sanksi hukum yang dilakukan kepada

berbagai media dan pelaku — pelakunya (Santana,2005:87-88).

2.1.1.2Kartun Editorial

Kartun Editorial adalah kolom visual sindiran di media massa yang

mengomentari berita dan isu yang sedang ramai dibicarakan masyarakat, karena

pengaruhnya -yang signifikan. Sebagai editorial visual, karikatur mencerminkan

kebijakan dan garis politik dan ideologi media yang memuatnya

(Oetama.2001,158).

Dalam kebanyakan surat kabar Indonesia penulis tajuk dan pojok sering

bergantian. Sebaliknya pengisi kartikatur jelas nama dan sosoknya. Karikatur,

prosesnya karya kreatif, tetapi barangkali juga bentuk dan sosoknya akhirnya

merupakan karya kreasi interaktif. Interaktif kedalam, yakni dengan sesama rekan

wartawan, interaktif dengan visi daze nilai bersama lembaga. Interaktif keluar,

dengan lingkungan luar, masyarakat, negara, ,Juga dengan pemerintah. Sekalipun

prosesnya kreasinya interaktif, bahkan tidak pula dapat dilepaskan dari institusi

surat kabar yang merupakan panggungnya, bobot pribadi wartawan hadir kuat dan

Sejak awal abad ke-18, karikatur dan kartun dikenal sebagai lahan kreatif

seniman dan karena sejak semula dimuat di penerbitan, maka karikatur bisa

diperdebatkan karena sifatnya yang kritis, menusuk, cerdas, dan tentunya lucu.

Sedangkan terdapat pertanyaan antara beda kartun dan karikatur. Maka dapat

dijelaskan bahwa karikatur lebih mengarah pada sosok tokoh. Sedangkan kartun

Iebih pada kejadian atau persoalan. Acapkali pada kartun, kita melihat semacam

summing up, semacam kepadatan dari sosok, peristiwa atau permasalahan.

Deskripsi panjang lebar sudah dibaca pada berita, komentar, artikel, dan foto.

Namun ketika dijumpai sebuah karikatur, aktualitas dan kepadatan peristiwa dan

permasalahan itu, terasa sangat intensif dan mengejutkan (Oetama.2001;160).

Karikaturis atau kartunis dapat dikategorikan sebagai wartawan. Tentu

bukan karena karya mereka dimuat di pentas surat kabar, namun karena karya

mereka aktual, seperti wartawan lainnya. Karyanya berupa opini atau komentar,

yaitu komentar mengenai sosok pribadi seseorang, kejadian atau permasalahan

yang aktual, yang sedang berlangsung, yang sedang menjadi pembicaraan,

perhatian dan kerisauan banyak pihak. Sosok pribadi maupun kejadian menjadi

lahan pemberitaan seperti komentar atau opini, artikel, pojok dan foto - foto

jurnalistik juga menjadi lahan bagi karikaturis. Dengan demikianlah maka

karikaturis dapat dikategorikan sama dengan wartawan umumnya, hanya karyanya

saja berupa humor visual (Oetama.2001;160).

Kelebihan kartun atau karikatur opini adalah visual, padat, berunsur satir,

ada nilai kejelian, kecenderungan berlebihan, mengemukakan atau

memperolok, mengajak bercanda, dan bila berhasil ada faktor kejutan, sesuatu

yang oleh kebanyakan orang tidak terbayangkan (Oetama.2001;160).

2.1.1.3Kartun atau karikatur

Kartun adalah gambar lucu yang melukiskan kejadian - kejadian (biasanya

politik) mutakhir dari suatu pemerintahan atau perilaku kebijakan pejabat negara

(Hornby,1961:57 dalam Suhandang,2004:158-159). Dalam gambar tersebut

biasanya karikatur memuat gambar tiruan dan tokoh - tokoh yang terlibat dalam

peristiwa yang di-kartun-kan itu. Dalam hal ini karikatur dibuat untuk melukiskan

ucapan, perilaku, atau rupa yang menekankan ciri khas orang atau tokoh yang

disindirnya, sehingga memancing cemoohan pembaca. dari gambar kartun yang

dimaksud seseorang dapat memperoleh opini sarat kabar yang bersangkutan

dalam bentuk grafis (Suhandang,2004:159)

Kartun menurut Imam Buchori Zainuddin, adalah gambar yang

melukiskan adegan tentang perilaku manusia dengan berbagai kiprahnya dalam

kehidupan sosial, baik yang diungkapkan secara simbolis atau representasional

dengan cara - cara humor, atau cara - cara satiris. Sastrawan Jerman, Erich

Kaestner menilai kartun memiliki daya ekspresi yang luar biasa. Sebagai sarana

nonaksara, Kaestner menganggap kartun memiliki unsur cerpen (Panuju,2005:85).

Sedangkan definisi karikatur menurut Junaedhie berbunyi karikatur adalah

gambar kartun yang menggambarkan atau memiripkan subjeknya dengan gaya

satiris atau mengolok - olok. Subjeknya bisa gaya seseorang atau tindakan

keahlian seorang karikaturis, baik dari segi pengetahuan, intelektual, teknik

melukis, psikologis, cara melobi, referensi, bacaan, maupun bagaimana ia

memilih topik yang tepat. Karena itu, seseorang bisa mendeteksi tingkat

intelektual seorang karikaturis dari sudut ini. selain itu seorang karikaturis dapat

dinilai dari caranya mengkritik yang secara langsung membuat orang yang dikritik

justru tersenyum (Sobur,2004:140).

Penggambaran suara (onomatopetica) merupakan unsur penting dalam

bahasa kartun. Teks ini menirukan suara atau gerak yang selama ini tidak

mungkin dituliskan, seperti pedang beradu, gerimis, binatang yang tidak ada

dalam kamus mengaum, dada kena tinju dan sebagainya (Sobur,2004:141).

Dalam era gambar - minded banyak pembaca yang merasa kekurangan

waktu untuk membaca uraian tajuk dan justru sangat gembira serta merasa

meperoleh cukup waktu untuk istirahat dengan menikmati karikatur yang

disuguhkan dalam halaman tajuk surat kabarnya. Bertahun - tahun karikatur telah

mengembankan kekuatannya dalam membentuk opini publik

(Suhandang,2004:159).

Benyamin Franklin, seorang pembaharu jurnalistik adalah orang pertama

yang menerbitkan sketsa "kerjasama atau mati". sketsa tersebut menggambarkan

ukiran kayu yang berbentuk seekor ular dipotong menjadi delapan bagian, dan

tiap bagiannya melukiskan kelompok masyarakat pesisir. Kartunis Inggris, David

Lowe dan kartunis Amerika Bill Mauldin mengatakan bahwa karikatur

menyimpan kekuatan sebagai jenis tajuk yang efektif. Setiap tahun penghargaan

dunia. Kriteria yang disyaratkan oleh komisi adalah "kartun harus mewujudkan

suatu ide yang nyata, memperlihatkan gambar yang bagus, dan memiliki efek

gambar yang membongkar, serta memberi pertolongan dalam memecahkan

masalah yang dihadapi publik." (Suhandang,2004:159).

Kartun -juga karikatur- menjadi sebagai sesuatu yang unik, multifungsi,

dan heterogen. Jean Ramnicianu (1996) mengatakan bahwa seni kartun dan

karikatur adalah seni yang sulit, kejam, berbahaya, sekaligus bermanfaat. Disebut

sulit karena jenis seni ini menuntut sang seniman untuk mencari kekurangan dan

kebutaan suatu masyarakat yang notabene dia sendiri merupakan bagian dari

masyarakat itu sendiri. Kejam, karena tawa (menertawakan orang lain) seolah -

olah tawa bukan manifestasi kesenangan belaka, melainkan pertahanan melawan

kepedihan. Berbahaya, karena menghina atau berkomentar secara tajam, namun

disini karikatur adalah cara terbaik dan mudah dipahami atas sesuatu yang tidak

normal di masyarakat (Suhandang,2004:145).

Besarnya fungsi kartun di media sebagai kontrol sosial, maka harian Jawa

Pos menyediakan kolom khusus untuk memperkuat opini. Kolom ini digunakan

untuk segala permasalahan yang sedang hangat diperdebatkan dalam masyarakat

umum ataupun pada strata elit politik. Opini ini biasa dibuat dalam bentuk artikel,

seperti tajuk rencana, dan gambar karikatur. Karikatur di harian Jawa Pos dimuat

setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu dan biasa disebut clekit.

(http: //www.jawapos.co.id/cv/l.html/230208.

Clekit merupakan opini redaksi Jawa Pos yang dituangkan dalam bentuk

masalah sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain - lain. Isi pesan

dari gambar kartun ataupun karikatur biasanya ditujukan untuk mengkritik

kebijakan atau langkah pemerintah atau lembaga lain terkait usaha atau tindakan

yang dilakukan lembaga - lembaga tersebut. Opini yang dibuat merupakan opini

yang sifatnya membangun. Tujuan redaksi Jawa Pos memberikan kritik agar

terjadi perubahan ke arah perbaikan bersama.

(http://www.jawapos co.id/cv/l.html/230208)

2.1.2 Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak

orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan

sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar

negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan

korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di

Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam

perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan

dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu

Orde Lama

Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960

Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti

Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan

dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di

bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan

korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali

Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap

oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu

setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak

kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan

kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur,

dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.

Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961

karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun

1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya

Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan

perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru

melahirkan korupsi di tubuh TNI.

Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa

ini, namun kurang berhasil. Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan

diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S

Parman,MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai

hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala

Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto,

yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad diBandung. Kasus ini membuat DI

Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.

Orde Baru

Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971

Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.

Reformasi

Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:

1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)

2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

3. Kepolisian

4. Kejaksaan

5. BPKP

6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)

2.1.2.1Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah

komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi,

menanggulangi dan memberantas korupsidi Indonesia. Komisi ini didirikan

berdasarkan kepada Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2002

mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Visi dan misi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Visi

Mewujudkan Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari

Korupsi

Misi

- Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi

- Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia

yang Bebas dari Korupsi

(http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=1)

Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Orde Lama

Kabinet Djuanda

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan

Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan

ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota,

yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua

pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian

formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang

korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan

doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak

diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan

kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan

kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Operasi Budhi

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah

menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagaiMenteri Koordinator

Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan

lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas

yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran

utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang

dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur

Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena

belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini.

kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman

pembubarannya olehSoebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi

Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya

serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada

tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini,

pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat,

bahkan macet.

Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16

Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak

mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke

istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim

Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata

ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto

untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap

bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A.

Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog,

CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi

di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya

posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana

dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat

mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di

kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan

pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin

menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.

Era Reformasi

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J.

Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi

Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau

Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid,

membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat

menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui

suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan

logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak

sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi,

tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang

dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang

KPK dibawah Taufiequrachman Ruki (2003 – 2007)

Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang

alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di

bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya

sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya

jalannya sebuah "good and clean governance" (pemerintahan baik dan bersih) di

Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992

sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai

pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.

Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi tidak hanya

mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi,

tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada

masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan

adanya contoh "island of integrity" (daerah contoh yang bebas korupsi).

Pernyataan Taufiequrachman mengacu pada definisi korupsi yang

dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Menurutnya, tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan) ini

dilakukan dengan "memposisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat

atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan pilar utama

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas".

Taufiequrachman mengemukakan data hasil survei Transparency

Internasional mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan

Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia

pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei Transparency International

Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut

responden, adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian

(11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN

(5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).

Lebih lanjut disampaikan, survei terbaru Transparency International yaitu

"Barometer Korupsi Global", menempatkan partai politik di Indonesia sebagai

institusi terkorup dengan nilai 4,2 (dengan rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang

terkorup). Masih berangkat dari data tersebut, di Asia, Indonesia menduduki

prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di

atas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) danThailand (7,33).

Dengan adanya data tersebut, terukur bahwa keberadaan korupsi di

Indonesia telah membudaya baik secara sistemik dan endemik. Maka

Taufiequrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi

adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu

"corruption by needs" (korupsi karena kebutuhan), "corruption by greeds"

(korupsi karena keserakahan) atau "corruption by opportunities" (korupsi karena

kesempatan). Taufiequrachman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika

dan integritas antikorupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga

dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi

Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh Antasari

Azhar sebagai Ketua KPK.

(http://www.kpk.go.id/modules/commissioners/)

KPK dibawah Antasari Azhar (2007 – 2009)

Antasari menghabiskan masa kecilnya di Belitung. Baru setelah

menamatkan pendidikan SD-nya pada tahun 1965, dia melanjutkan pendidikan

SMP dan SMA di Jakarta sampai lulus pada tahun 1971. Dia melanjutkan

pendidikannya dengan masuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jurusan

Tata Negara dan menamatkannya pada tahun 1981. Pada saat kuliah Antasari

sangat aktif berorganisasi. Ia menjadi Ketua Senat Mahasiswa dan Ketua Badan

Perwakilan Mahasiswa. Bahkan dia dengan bangga mengakui bahwa dirinya

adalah bekas demonstran pada tahun 1978. Selain pendidikan formal tersebut,

selama dalam karir kejaksaannya, Antasari juga mengikuti sejumlah kursus di

antaranya: Commercial Law di New South Wales University Sydney dan

Investigation for environment law, EPA, Melbourne.

Antasari memulai karirnya dengan bekerja di BPHN Departemen

Kehakiman (1981-1985). Keinginannya menjadi seorang diplomat pun akhirnya

berganti setelah dia diterima menjadi jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat yang dijalaninya dari tahun 1985 sampai 1989. Keinginannya untuk

tidak pernah berhenti belajar membuat karirnya semakin meningkat. Tercatat

setelah itu, dia menjadi Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang

dan kemudian Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (1994-1996).

Antasari mulai merasakan posisi puncak dengan menjadi Kepala Kejaksaan

Negeri Baturaja (1997-1999).

Setelah itu ia mulai berkarir di jajaran Kejaksaan Agung. Tahun 1999, ia

menjadi Kasubdit upaya hukum pidana khusus Kejaksaan Agung, Kasubdit

Penyidikan Pidana khusus Kejaksaan Agung (1999-2000) dan terakhir Kepala

bidang hubungan media massa Kejaksaan Agung (2000).

Namun sebenarnya jabatannya saat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan (2000-2007) yang membuat namanya pertama kali dikenal secara

luas di publik. Pada saat itu dia gagal mengeksekusi Tommy Soeharto begitu

putusan MA turun. Ketika eksekusi paksa hendak dilakukan setelah panggilan

pada siang harinya tidak berhasil, Tommy sudah tidak ada lagi di Cendana.

Kejadian tersebut memunculkan kesan di masyarakat kesan kalau Antasari

sengaja mengulur-ulur waktu eksekusi.

Kontroversi itu tidak menghalangi pengangkatannya menjadi Ketua KPK

setelah berhasil mengungguli calon lainnya yaitu Chandra M. Hamzahdengan

memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi III

DPR. Kiprahnya sebagai Ketua KPK langsung mencuri perhatian setelah KPK

mebuat gebrakan di antaranya menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta

Suryani dalam kaitan penyuapan kasusBLBI Syamsul Nursalim. Kemudian juga

penangkapan Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan

Mengenai kasus pidana, Antasari diduga bekerja sama dengan pengusaha

Sigid Haryo Wibisono untuk membunuh Nasrudin Zulkarnaen , direktur PT

Rajawali Putra Banjaran dengan alasan yang belum jelas. Meski Antasari menolak

semua tuduhan termasuk bahwa perselingkuhan menjadi motif utama

pembunuhan itu dan mengaku tetap setia pada Ida Laksmiwati yang telah menjadi

istrinya selama 26 tahun, tetapi statusnya sebagai tersangka membuat Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Mei 2009 memberhentikannya

sementara dari jabatannya sebagai ketua KPK. Antasari pun bisa terancam

hukuman mati jika benar-benar terbukti sebagai otak dari pembunuhan berencana

ini.

(http://www.kpk.go.id/modules/commissioners/)

2.1.2.2Konfrontasi Cicak dan Buaya

Konfrontasi Cicak dan Buaya merupakan timbunan rasa ketidak kepuasan

serta rasa ketidak percayaanterhadap bagian administrasi publik lembaga

penegakan hukum di Indonesia yakni Kejaksaan danKepolisian yang

dipersonifikasi sebagai buayasedangkan pihak yang berlawanan menyebut

dirinya sebagaicicak, kedua personifikasi ini diciptakan oleh Susno Duadji ketika

diwawancarai oleh majalah Tempo tercetak pada edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009

dengan mengatakan cicak kok mau melawan buaya… sebagai

personifikasiKPK sebagai cicak sementara Kepolisian sebagai buaya dan dalam

perkembangan selanjutnya buaya berubah menjadi pengganti tikus yang dahulu

(http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/07/06/LU/mbm.20090706.LU1

30792.id.html)

Latar belakang Bermula pada kasus Antasari Azhar beberapa kalangan

mulai merasakan bahwa KPK mulai digembosi oleh berbagai pihak dengan mulai

menyudutkan KPK antara lain pernyatakan Ahmad Fauzi seorang anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar KPK dibubarkan saja, Komisi III Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) meminta KPK agar libur saja dan tidak mengambil

keputusan atau melakukan memproses penyelidikan korupsi sehubungan status

salah satu ketuanya dalam hal ini Antasari Azhar, pada 24 Juni 2009, Susilo

Bambang Yudhoyono ikut mengatakan bahwa KPK power must not go uncheck.

KPK ini sudah power holder yang luar biasa diikuti pula pernyataan Susno

Duadji yang mengatakan bahwa ibaratnya, polisi buaya KPK cicak. Cicak (KPK)

kok melawan buaya (Polisi), dan pernyataan Dewi Asmara, Ketua Panitia Khusus

RUU Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) mengatakan bahwa tidak akan

meminta pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang

undang (perppu) jika RUU Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) gagal

disahkan maka peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan dikembalikan ke

Pengadilan Umum atau pengadilan Tipikor akan dikembalikan ke pengadilan

umum padahal masa sidang yang tersisa sampai dengan 30 September 2009 atau

sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

setelah tenggat waktu jatuh pada 19 Desember 2009 pengadilan tindak pidana

korupsi (tipikor) akan bubar dengan sendirinya dan peradilan tindak pidana

Pernyataan Susno Duadji, Komjen Pol, Kabareskrim Mabes Polri

bahwa ...cicak kok mau melawan buaya...." merupakan pemantik konfrontasi

setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituduh melakukan penyadapan

terhadap telepon seluler Susno Duadji yang terindikasi dengan isu uang Rp

10.000.000.000 dan terdapat kaitan atas penanganan kasus Bank Century,

sedangkan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab

bahwasistem penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) adalah lawful interception. Itu digunakan untuk penegakan hukum

dan kalau merasa ada yang tersadap dan punya masalah dengan itu, datang saja ke

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).... dan berkaitan dengan kasus Bank

Century, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru akan melakukan proses

penyelidikan setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) sedangkan usulan Hak Angket Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) yang berkaitan dengan Bank Century yang diajukan oleh sejumlah

anggota secara resmi akan dibahas di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) tanggal 1 Desember 2009.

(http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/19/106814/16/1/Nasib-Angket-Century-Ditentukan-Paripurna-1-Desember)

2.1.2.3Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi

Gerakan Cinta Indonesia Cinta Komisi Pemberantasan Korupsi atau

disingkat CICAK kemudian berubah menjadi Cinta Indonesia Cinta Anti

CICAK - Cinta Indonesia Cinta KPK (bahasa Inggris: Declaration in Support of

the Corruption Eradication Commission (KPK) pada tanggal 12

Juli 2009 bertempat di Tugu Proklamasi adalah sebuah koalisi dari

organisasi-organisasi terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Transparency International

Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Konsorsium Reformasi Hukum

Nasional, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum,

Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada, Kemitraan, Aliansi Jurnalis Independen dan kemudian diikuti oleh

masyarakat perorangan.

(http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/07/12/brk,20090712-186672,id.html)

Sejarah Penggunaan kata cicakdiciptakan oleh Susno Duadji saat

melakukan wawancara khusus dengan majalah Tempo (Tempo edisi 6-12 Juli

2009}, Susno Duadji yang menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dalam

wawancara tersebut mengumpamakan Komisi Pemberantasan

Korupsi bagaikan cicak yang berani-beraninya menyadap telepon polisi yang

diistilahkan sebagai ”buaya” ucapan dalam wawancara itu berbunyi Cicak kok

melawan buaya.

(http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/07/06/LU/mbm.20090706.LU1

30792.id.html)

Munculnya gerakan masyarakat dikarenakan Pendirian CICAK yang saat itu

bertepatan sedang adanya pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

012-016-019/PUU-IV/2006 yang memutuskan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR)untuk segera menyusun secara tersendiri Undang Undang

Pengadilan Tipikor selambat-lambatnya dalam waktu tiga tahun dan tenggat

waktu jatuh pada 19 Desember 2009 oleh karena itu Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan Pemerintah hasil pemilu tahun 2004 didesak harus segera

menyelesaikannya dalam masa persidangan tahun 2009 karena Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) masa bakti 2004 - 2009 akan berakhir pada tanggal 1

Oktober 2009 sedangkan nasib RUU Pengadilan Tipikor masih dalam bahasan

oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari

lima puluh anggota setelah Pemilu 2009 anggota pansus yang tersisa menjadi

duapuluh orang yang terpilih kembali melalui Pemilu 2009 dengan masa sidang

yang tersisa adalah dari 14 Agustus 2009 sampai dengan 30 September 2009 atau

secara otomatis pengadilan tipikor bubar setelah 19 Desember 2009 karena ada

anggapan berupa kekhawatiran bahwa Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)

dan Pemerintah hasil Pemilu tahun 2009 tidak cukup waktu untuk menyelesaikan

pembahasan RUU Tipikoratau karena terdapat kemungkinan akan dapat

dilakukan pembahasan ulang dari awal oleh para anggota pansus Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari hasil Pemilu 2009 walaupun terdapat

usulan dapat diselesaikan dengan dikeluarkan perppu oleh presiden.

(http://nasional.kompas.com/read/2009/09/14/18482918/presiden.didesak.ke

luarkan.perppu.pengadilan.tipikor)

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Rakyat (DPR)mengenai syarat filosofis perancangan undang-undang RUU

Pengadilan Tipikor yang berlarut-larut dan tak kunjung selesai bahkan dalam

masa persidangan tersebut malah muncul adanya wancana untuk pembubaran

lembaga Pengadilan Tipikor sampai dengan pemisahan antara penyidikan dengan

penuntutan dan bagi pelapor korupsi bisa ikut dipidana bahkan Indonesia

Corruption Watch(ICW) melalui Koordinator Divisi Hukum ICW membuat press

release mengenai poin-poin kekhawatiran atas pasal-pasal krusial yang justru

mengancam pemberantasan korupsi dan kemudian bermunculan isu-isu mengenai

adanya dugaan pelemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam hal ini

kepada KPK.

(http://nasional.kompas.com/read/2009/11/12/05055065/Dugaan.Pelemahan.KPK.

Semakin.Kuat)

Hendarman Supadji, Jaksa Agung memastikan bahwa persidangan kasus

korupsi di daerah tetap akan dilakukan di pengadilan umum sebelum dibangunnya

tujuh pengadilan korupsi di ibu kota provinsi yang mendapat tanggapan

dari Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) bahwa UU Pengadilan Tipikor akan dapat menghambat proses peradilan

korupsi disebabkan tidak semua perkara korupsi bisa di sidang di Jakarta

(http://www.detiknews.com/read/2009/11/05/012534/1235398/10/tumpak-uu-pengadilan-tipikor-hambat-kpk)

Undang-Undang Pengadilan Tipikor akhirnya disahkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 September 2009 pukul

tindakan pemberantasan korupsi antara lain pada pasal 1 (4), pasal 26 (3) tentang

Komposisi Hakim Pengadilan Tipikor, pasal 28 (1) tentang

Penyadapan dan pasal 35 (4) tentang Pembentukan Pengadilan Tipikor.

(http://www.detiknews.com/read/2009/09/29/173935/1211326/10/tanpa-interupsi-ruu-pengadilan-tipikor-disahkan-dpr)

Teks deklarasi Cinta Indonesia Cinta KPK

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang telah merampas hak asasi rakyat

Indonesia dan merendahkan martabat bangsa; KPK merupakan harapan utama

rakyat untuk memberantas korupsi; KPK telah menjadi ujung tombak yang efektif

dalam memerangi korupsi yang mengakar di negeri ini

Namun, saat ini banyak pihak berusaha mematikan dan melemahkan KPK.

Serangan terhadap KPK adalah serangan terhadap kita semua dan kehancuran

KPK adalah kehancuran kita semua. Karena itu, pada hari ini Minggu 12 Juli

2009. Kami, Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK: Bertekad mendukung serta

mempertahankan KPK demi kelanjutan perang terhadap korupsi.

Mengecam semua pihak yang ingin melemahkan dan mematikan KPK

Jakarta, 12 Juli 2009 CICAK Cinta Indonesia Cinta KPK

(http://cicak.or.id/baca/2009/11/04/teks-deklarasi-gerakan-cicak.html)

2.1.3 Cecak

Cecak atau cicak adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau

kehitam-hitaman. Cecak biasanya berukuran sekitar 10 centimeter. Cecak bersama

dengan tokek dan sebangsa nya tergolong ke dalam suku Gekkonidae.

Etimologi Diperkirakan kata 'cecak' berasal dari suara yang dibuat oleh

hewan ini yaitu: "cak, cak, cak". Dengan ini bisa dikatakan bahwa kata ini

merupakan sebuah onomatope.

Cecak ada banyak jenisnya. Di lingkungan rumah kita saja ada sekitar tiga

jenis (spesies) yang sering ditemui. Yakni:

Cecak tembok (Latin Cosymbotus platyurus), yang kerap ditemui di

tembok-tembok rumah dan sela-sela atap. Cecak ini bertubuh pipih lebar,

berekor lebar dengan jumbai-jumbai halus di tepinya. Bila diamati di

tangan, dari sisi bawah akan terlihat adanya lipatan kulit agak lebar di sisi

perut dan di belakang kaki.

Cecak kayu (Hemidactylus frenatus), yang bertubuh lebih kurus. Ekornya

bulat, dengan enam deret tonjolan kulit serupa duri, yang memanjang dari

pangkal ke ujung ekor. Cecak kayu lebih menyukai tinggal di

pohon-pohon di halaman rumah, atau di bagian rumah yang berkayu seperti di

atap. Terkadang didapati bersama cecak tembok di dinding luar rumah

dekat lampu, namun umumnya kalah bersaing dalam memperoleh

makanan.

Cecak gula (Gehyra mutilata), bertubuh lebih kecil, dengan kepala

membulat dan warna kulit transparan serupa daging. Cecak ini kerap

butir-butir nasi atau gula yang menjadi kesukaannya. Sering pula ditemukan

tenggelam di gelas kopi kita.

Cicak memiliki kemiripan dengan cicak yang ada dalam realita, misalkan

cicak yang ada di rumah - rumah. Selain itu, cicak besar alias kadal (large lizard),

komodo atau yang selengkapnya disebut biawak komodo (Varanus

komodoensis), adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di

pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, danGili Dasami di Nusa

Tenggara. Biawak ini oleh penduduk asli pulau Komodo juga disebut dengan

nama setempat ora. Termasuk anggota famili biawak Varanidae,

dan klad Toxicofera, komodo merupakan kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata

panjang 2-3 m. Ukurannya yang besar ini berhubungan dengan gejala gigantisme

pulau, yakni kecenderungan merasakannya tubuh hewan-hewan tertentu yang

hidup di pulau kecil terkait dengan tidak adanya mamalia karnivora di pulau

tempat hidup komodo, dan laju metabolisme komodo yang kecil. Karena besar

tubuhnya, kadal ini menduduki posisi predator puncak yang

mendominasi ekosistem tempatnya hidup. Komodo ditemukan oleh peneliti barat

tahun 1910. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat

mereka populer di kebun binatang. Habitat komodo di alam bebas telah menyusut

akibat aktivitas manusia dan karenanya IUCN memasukkan komodo sebagai

spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak besar ini kini dilindungi di

bawah peraturan pemerintah Indonesia dan sebuah taman nasional, yaitu Taman

dewasa biasanya memiliki massa sekitar 70 kilogram, namun komodo yang

dipelihara di penangkaran sering memiliki bobot tubuh yang lebih besar.

Spesimen liar terbesar yang pernah ada memiliki panjang sebesar 3.13 meter dan

berat sekitar 166 kilogram, termasuk berat makanan yang belum dicerna di dalam

perutnya. Meski komodo tercatat sebagai kadal terbesar yang masih hidup, namun

bukan yang terpanjang. Reputasi ini dipegang oleh biawak Papua (Varanus

salvadorii). Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya, dan

sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2.5 cm, yang kerap

diganti. Air liur komodo sering kali bercampur sedikit darah karena giginya

hampir seluruhnya dilapisi jaringan gingiva dan jaringan ini tercabik selama

makan. Kondisi ini menciptakan lingkungan pertumbuhan yang ideal untuk

bakteri mematikan yang hidup di mulut mereka. Komodo memiliki lidah yang

panjang, berwarna kuning dan bercabang. Komodo jantan lebih besar daripada

komodo betina, dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata,

sementara komodo betina lebih berwarna hijau buah zaitun, dan memiliki

potongan kecil kuning pada tenggorokannya. Komodo muda lebih berwarna,

dengan warna kuning, hijau dan putih pada latar belakang hitam. Yang tampak

seperti cicak – cicak rumah.

Perkecualian

Cecak terbang (Draco spp.) sebetulnya bukan 'cecak' (suku Gekkonidae)

Cecak biasa memakan serangga dan terutama nyamuk. Biasanya cecak

hidup di dinding-dinding dan di atap rumah. Di alam cecak biasanya hidup pada

tempat-tempat teduh.

(http://www.kapanlagi.com/h/0000218590.html)

(http://cicakkering.com/)

2.1.4 Buaya

Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya

meliputi seluruh spesies anggota suku Crocodylidae, termasuk pula buaya

ikan (Tomistoma schlegelii). Meski demikian nama ini dapat pula dikenakan

secara longgar untuk menyebut ‘buaya’ aligator, kaiman dan gavial; yakni

kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku.

Dikenal pula beberapa nama daerah untuk menyebut buaya, seperti

misalnya buhaya (Sd.);buhaya (bjn); baya atau bajul (Jw.; bicokok (Btw.), bekatk,

atau buaya katak untuk menyebut buaya bertubuh kecil gemuk; senyulong, buaya

jolong-jolong (Mly.), atau buaya julung-julung untuk menyebut buaya

ikan; buaya pandan, yakni buaya yang berwarna kehijauan; buaya tembaga,

buaya yang berwarna kuning kecoklatan; dan lain-lain.

Dalam bahasa Inggris buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal

dari penyebutan orangYunani terhadap buaya yang mereka saksikan di

Sungai Nil, krokodilos; kata bentukan yang berakar dari kata kroko, yang berarti

‘cacing bebatuan’ karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai

yang berbatu-batu.

Di luar bentuknya yang purba, buaya sesungguhnya merupakan hewan

melata yang kompleks. Tak seperti lazimnya reptil, buaya

memiliki jantung beruang empat, sekat rongga badan(diafragma) dan cerebral

cortex. Pada sisi lain, morfologi luarnya memperlihatkan dengan jelas cara hidup

pemangsa akuatik. Tubuhnya yang "streamline" memungkinkannya untuk

berenang cepat. Buaya melipat kakinya ke belakang melekat pada tubuhnya,

untuk mengurangi hambatan air dan memungkinkannya mempertinggi kecepatan

pada saat berenang. Jari-jari kaki belakangnya berselaput renang, yang meskipun

tak digunakan sebagai pendorong ketika berenang cepat, selaput ini amat berguna

tatkala ia harus mendadak berbalik atau melakukan gerakan tiba-tiba di air, atau

untuk memulai berenang. Kaki berselaput juga merupakan keuntungan manakala

buaya perlu bergerak atau berjalan di air dangkal.

Buaya dapat bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek, bahkan juga

di luar air. Binatang ini memiliki rahang yang sangat kuat, yang dapat menggigit

dengan kekuatan luar biasa, menjadikannya sebagai hewan dengan kekuatan

gigitan yang paling besar. Tekanan gigitan buaya ini tak kurang dari 5.000 psi

(pounds per square inch; setara dengan 315 kg/cm²), bandingkan dengan kekuatan

gigitan anjing rottweiler yang cuma 335 psi, hiu putih raksasa sebesar 400 psi,

atau dubuk (hyena) sekitar 800 – 1.000 psi. Gigi-gigi buaya runcing dan tajam,

amat berguna untuk memegangi mangsanya. Buaya menyerang mangsanya

dengan kuat dan tiba-tiba ke air. Oleh sebab itu otot-otot di sekitar rahangnya

berkembang sedemikian baik sehingga dapat mengatup dengan amat kuat. Mulut

yang telah mengatup demikian juga amat sukar dibuka, serupa dengan

gigitan tokek. Akan tetapi sebaliknya, otot-otot yang berfungsi untuk membuka

mulut buaya amat lemah. Para peneliti buaya cukup melilitkan pita perekat besar

(lakban) beberapa kali atau mengikatkan tali karet ban dalam di ujung moncong

yang menutup, untuk menjaganya agar mulut itu tetap mengatup sementara

dilakukan pengamatan dan pengukuran, atau manakala ingin mengangkut

binatang itu dengan aman. Cakar dan kuku buaya pun kuat dan tajam, akan tetapi

lehernya amat kaku sehingga buaya tidak begitu mudah menyerang ke samping

atau ke belakang.

Buaya memangsa ikan, burung, mamalia, dan kadang-kadang juga buaya

lain yang lebih kecil. Reptil ini merupakan pemangsa penyergap; ia menunggu

mangsanya hewan darat atau ikan mendekat, lalu menerkamnya dengan tiba-tiba.

Sebagai hewan yang berdarah dingin, predator ini dapat bertahan cukup lama

tanpa makanan, dan jarang benar-benar perlu bergerak untuk memburu

mangsanya. Meskipun nampaknya lamban, buaya merupakan pemangsa puncak di

lingkungannya, dan beberapa jenisnya teramati pernah menyerang dan membunuh

ikan hiu. Perkecualiannya adalah burung cerek Mesir, yang dikenal memiliki

hubungan simbiotik dengan buaya. Konon, burung cerek ini biasa memakan