HUBUNGAN KECEPATAN RELATIF PERGERAKAN LEMPENG

DENGAN TINGKAT SEISMISITAS DI ZONA SUBDUKSI

THE RELATIONSHIP BETWEEN PLATE MOTION AND SEISMICITY RATE IN SUBDUCTION

ZONES

Muzli

Deputi Bidang Geofisika, Pusat Seismologi Teknik, Geopotensial dan Tanda Waktu BMKG Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran – Jakarta Pusat 10720

E-mail: [email protected]

Naskah masuk: 16 Juni 2014; Naskah diperbaiki: 4 Desember 2014; Naskah diterima: 15 Desember 2014

ABSTRAK

Perbedaan tingkat aktifitas gempabumi tektonik di zona subduksi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktornya diduga akibat adanya pengaruh dari kecepatan relatif pergerakan lempeng. Studi terhadap hubungan antara kecepatan gerak lempeng dengan seismisitas dilakukan dengan menggunakan data gempabumi dan kecepatan relatif pergerakan lempeng pada beberapa zona subduksi di dunia. Jumlah data gempabumi diplot sebagai fungsi dari kecepatan relatif pergerakan lempeng. Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat seismisitas gempabumi di zona subduksi dipengaruhi oleh kecepatan relatif pergerakan lempeng. Kedua parameter menunjukkan hubungan linear yang sangat baik dengan koefisien korelasi 0,98. Secara fisis hal ini menegaskan bahwa hukum kekekalan energi berlaku pada proses pergerakan lempeng di zona subduksi, dimana energi gerak lempeng berubah ke dalam bentuk pelepasan energi berupa gempabumi. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa jumlah gempabumi dengan magnitudo lebih besar dari 4 dan kedalaman lebih kecil dari 60 km dapat dihitung secara teoritis dengan menggunakan rumusan empiris.

Kata kunci: Kecepatan gerak lempeng, seismisitas, zona subduksi ABSTRACT

Subduction zones are seismically the most active areas around the world. However, the seismicity rate among subduction zones is different. This can be caused by many reasons. One of them expected to be influenced by the relative plate velocity. Analysis of correlation between relative plate velocities and seismicity rate around subduction zones in the world has been done in this study. The correlation was analysed by plotting number of earthquake events as function of relative plate velocities. The results show that the seismicity rate is linearly influenced by relative plate velocities with the correlation coefficient of 0,98. Physically it is asserted that the law of conservation of energy applies to the movement of the plates in subduction zones, where plate motion changed to energy in the form of energy release of earthquakes. The results of this study also showed that the number of earthquake events with the magnitude greater than 4 and depth less than 60 km follows our empirical equation.

Keywords: Plate motion velocity, seismicity, subduction zone

1.

Pendahuluan

Gempabumi tektonik merupakan salah satu aktifitas alam yang timbul akibat dari pergerakan lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi. Gempabumi tektonik terjadi sepanjang batas atau berasosiasi dengan batas pertemuan lempeng tektonik [1]. Tidak kurang dari tujuh lempeng besar dan belasan lempeng-lempeng kecil bergerak saling menumbuk satu sama lain. Lempeng-lempeng tersebut bergerak terus menerus dengan kecepatan dan arah yang berbeda beda.

Zona tumbukan antara dua lempeng merupakan wilayah yang paling aktif gempabumi dibandingkan dengan wilayah batas lempeng yang lain seperti daerah gesekan antara dua lempeng atau zona pemekaran. Walaupun demikian tingkat aktifitas gempabumi di zona subduksi berbeda beda antara satu zona subduksi dengan zona subduksi lainnya. Perbedaan tingkat aktifitas gempabumi di zona subduksi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktornya diduga akibat adanya pengaruh dari perbedaan kecepatan relatif pergerakan lempeng dari masing-masing lempeng.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang hubungan antara kecepatan relatif pergerakan lempeng dengan tingkat aktifitas gempabumi tektonik khususnya di zona subduksi serta bagaimana mendapatkan rumusan empiris jumlah gempabumi yang timbul sebagai fungsi dari kecepatan relatif pergerakan lempeng.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengamatan tingkat seismisitas di daerah rawan gempabumi sebagai bagian dari upaya ke arah prakiraan tingkat bahaya akibat aktifitas gempabumi tektonik di zona subduksi.

2. Metode Penelitian

Data gempabumi yang digunakan adalah data gempabumi periode 1988-2007 dengan kriteria magnitudo lebih besar dari 4, kedalaman lebih kecil dari 60 km dan berada pada koordinat lokasi penelitian yang ditentukan secara acak. Data diambil dengan kriteria tersebut mengingat bahwa (1) tahun pengamatan selama 20 tahun dalam periode 1988-2007 sudah cukup untuk merepresentasikan katalog gempabumi global, (2) secara global data gempabumi dengan M > 4 diasumsikan tercatat lebih lengkap dibandingkan dengan data gempabumi dengan magnitudo yang lebih kecil darinya.

Sumber data gempabumi diperoleh dari NEIC-USGS [2] yang telah dilakukan kompilasi dengan katalog gempabumi Engdahl [3]. Katalog Engdahl adalah katalog gempabumi signifikan yang merupakan hasil relokalisasi dari data gempabumi PDE (Preliminary

Determination of Earthquake) NEIC-USGS dengan

menggunakan model bumi ak135 [3,4]. Sehingga dengan demikian dapat diharapkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dapat dipercaya. Lokasi penelitian yang digunakan adalah sepuluh zona pertemuan lempeng di dunia seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.

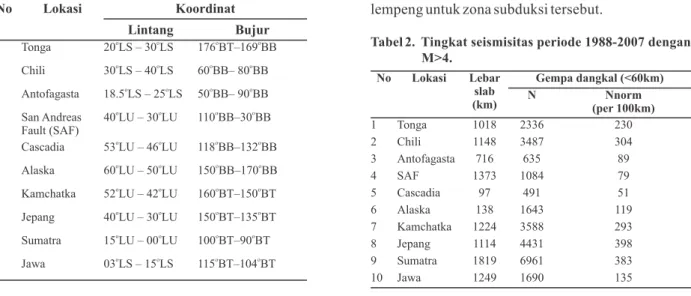

Tabel 1. Koordinat lokasi penelitian

No Lokasi Koordinat Lintang Bujur 1 Tonga o o 20 LS – 30 LS o o 176 BT–169 BB 2 Chili o o 30 LS – 40 LS o o 60 BB– 80 BB 3 Antofagasta o o 18.5 LS – 25 LS o o 50 BB– 90 BB 4 San Andreas Fault (SAF) o o 40 LU – 30 LU o o 110 BB–30 BB 5 Cascadia o o 53 LU – 46 LU o o 118 BB–132 BB 6 Alaska o o 60 LU – 50 LU o o 150 BB–170 BB 7 Kamchatka o o 52 LU – 42 LU o o 160 BT–150 BT 8 Jepang o o 40 LU – 30 LU o o 150 BT–135 BT 9 Sumatra o o 15 LU – 00 LU o o 100 BT–90 BT 10 Jawa o o 03 LS – 15 LS o o 115 BT–104 BT

Gambar 1. Daerah penelitian merupakan 10 zona pertemuan lempeng di dunia sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 di atas. Zona tersebut ditandai dengan segi empat merah. Tanda panah warna hitam menunjukkan arah dan kecepatan relatif pergerakan lempeng dari sumber NASA (Modifikasi dari [5]).

Beberapa zona tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1 merupakan zona yang memiliki tingkat seismisitas yang tinggi di dunia.

Lokasi penelitian memilih segment tertentu yang memiliki lebar bentangan subduksi atau panjang

trench berbeda-beda, oleh karena itu data gempabumi

tersebut dinormalisasikan berdasarkan panjang

trench masing-masing lokasi penelitian. Jumlah data

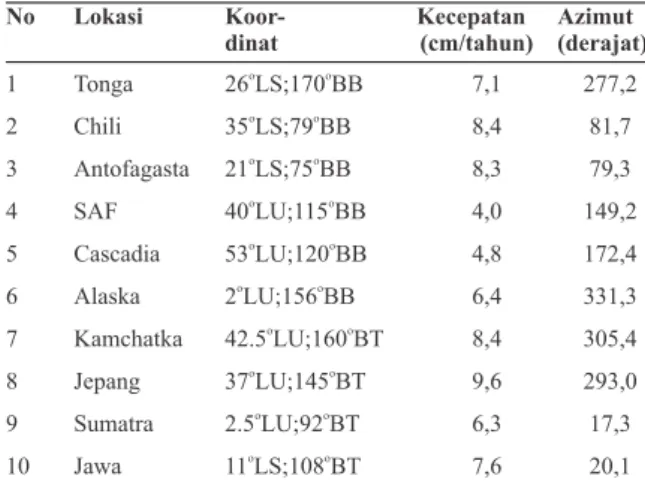

gempabumi (N) secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.

Data kecepatan relatif (v) pergerakan lempeng dapat dilihat pada Tabel 3. Data diperoleh dari aplikasi

online penentuan kecepatan pergerakan lempeng.

Aplikasi tersebut tersedia di situs Universitas Tokyo, Jepang [6]. Data v yang diambil adalah data v dengan arah tegak lurus bidang subduksi pada kordinat yang telah ditentukan tepat berada di depan zona subduksi. Dengan demikian diharapkan bahwa data v yang digunakan mewakili kecepatan relatif pergerakan lempeng untuk zona subduksi tersebut.

Tabel 2. Tingkat seismisitas periode 1988-2007 dengan M>4. No Lokasi Lebar slab (km) Gempa dangkal (<60km) N Nnorm (per 100km) 1 Tonga 1018 2336 230 2 Chili 1148 3487 304 3 Antofagasta 716 635 89 4 SAF 1373 1084 79 5 Cascadia 97 491 51 6 Alaska 138 1643 119 7 Kamchatka 1224 3588 293 8 Jepang 1114 4431 398 9 Sumatra 1819 6961 383 10 Jawa 1249 1690 135

Tabel 3. K e c e p a t a n re l a t i f d a n a r a h ( a z i m u t ) pergerakan lempeng di lokasi penelitian

No Lokasi Koor-dinat Kecepatan (cm/tahun) Azimut (derajat) 1 Tonga o o 26 LS;170 BB 7,1 277,2 2 Chili o o 35 LS;79 BB 8,4 81,7 3 Antofagasta o o 21 LS;75 BB 8,3 79,3 4 SAF o o 40 LU;115 BB 4,0 149,2 5 Cascadia o o 53 LU;120 BB 4,8 172,4 6 Alaska o o 2 LU;156 BB 6,4 331,3 7 Kamchatka o o 42.5 LU;160 BT 8,4 305,4 8 Jepang o o 37 LU;145 BT 9,6 293,0 9 Sumatra o o 2.5 LU;92 BT 6,3 17,3 10 Jawa o o 11 LS;108 BT 7,6 20,1

Untuk mendapatkan hubungan antara kecepatan relatif pergerakan lempeng dengan tingkat seismisitas gempabumi, jumlah gempabumi yang telah dinormalisasikan (Nnorm) pada seluruh daerah penelitian diplot dalam satu grafik sebagai fungsi kecepatan relatif (v) pergerakan lempeng. Untuk mengetahui konsistensi jumlah data, data tersebut diplot dengan interval waktu 15 tahun dan 20 tahun dengan variasi waktu maju (1988-2007) dan waktu mundur (2007-1988).

Variasi interval waktu maju dan mundur tersebut dilakukan berdasarkan asumsi bahwa jumlah gempabumi pada kurun waktu dekade terakhir lebih banyak tercatat dalam katalog gempabumi akibat dari perkembangan jaringan stasiun pengamatan gempabumi. Hal tersebut menyebabkan tidak stabilnya jumlah data gempabumi berdasarkan interval waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindari ketidakstabilan jumlah data tersebut maka dilakukan perhitungan rata rata dari kedua variasi interval waktu.

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap hasil plot tersebut dengan menentukan hubungan yang mungkin terjadi antara kedua parameter. Untuk itu kedua parameter tersebut kemudian di hubungkan dengan regresi linear menggunakan metode least square atau metode kwadrat terkecil [7]. Persamaan linear y=a+bx diperoleh dengan menghitung nilai nilai konstanta a dan b.

(1)

(2)

Koefisien korelasi dihitung dengan menggunakan rumusan:

(3) dimana, r adalah koefisien korelasi, Nt adalah jumlah gempabumi teoritis, N adalah jumlah gempabumi observasi.

Korelasi yang mungkin kurang baik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor karakteristik kegempaan akibat dari perbedaan struktur batuan dan tektonik setting di lokasi penelitian. Korelasi yang baik mungkin didapatkan dengan memilih daerah-daerah yang memiliki karakteristik kegempaan dan tektonik setting yang serupa. Lebih jauh lagi, untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti daerah-daerah pilihan tersebut kemudian diplot kembali dengan interval waktu yang lebih pendek yaitu 5,10,15 dan 20 tahun dengan variasi waktu maju dan mundur. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh korelasi yang lebih akurat dan konsisten antara kedua parameter.

Tahap berikutnya adalah mencari satu persamaan empiris global yang mewakili hubungan kedua parameter di atas. Untuk itu langkah yang dilakukan adalah jumlah data gempabumi dinormalisasikan terhadap masing masing interval waktu (5,10,15 dan 20 tahun). Kedua grafik yang telah dinormalisasikan kemudian dirata-ratakan. Dari hasil rata rata tersebut didapatkan satu persamaan empiris yang memiliki tingkat korelasi yang paling baik.

3.

Hasil dan Pembahasan

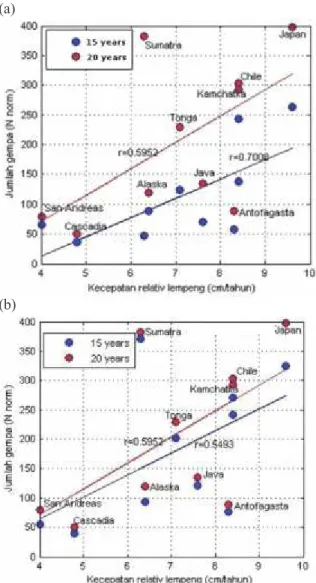

Gambar 2 menunjukkan jumlah gempabumi (N) dari tahun 1988-2007 diplot sebagai fungsi kecepatan relatif (v) pergerakan lempeng dengan interval waktu 15 tahun dan 20 tahun. Data diplot dengan variasi waktu maju dan mundur. Gambar 2a. menunjukkan hasil plot parameter dengan interval waktu maju (1988-2007), sedangkan Gambar 2b. menggunakan interval waktu mundur (2007-1988).

Secara umum dari Gambar 2 dapat diamati bahwa tingkat seismisitas atau jumlah gempabumi memiliki hubungan linear terhadap kecepatan relatif pergerakan lempeng, dengan nilai korelasi antara 0,5-0,7. Gambar 2b menunjukkan grafik dengan interval waktu mundur 15 dan 20 tahun. Grafik tersebut menunjukkan hubungan linear kedua parameter dengan slope yang lebih besar dibandingkan grafik dengan interval waktu maju (lihat Gambar 2a).

Gambar 2. G r a f i k h u b u n g a n a n t a r a j u m l a h g e m p a b u m i d a n k e c e p a t a n r e l a t i f pergerakan lempeng untuk 10 daerah penelitian. a) Interval waktu maju, b) Interval waktu mundur.

Rendahnya nilai korelasi kedua parameter dapat d i s e b a b k a n o l e h f a c t o r- f a k t o r l a i n y a n g mempengaruhi tingkat seismisitas gempabumi pada beberapa daerah penelitian. Gempabumi Sumatra yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dengan magnitudo Mw 9,0 telah mempengaruhi tingkat seismisitas di wilayah Sumatra pada periode setelahnya. Aftershock gempabumi tersebut telah meningkatkan jumlah gempabumi yang sangat signifikan di wilayah Sumatra. Dibandingkan dengan gempa besar pada daerah penelitian yang lain, gempa Sumatra memiliki magnitudo yang relatif sangat besar sehingga aftershock yang ditimbulkan dengan magnitudo lebih besar 4 juga relatif sangat banyak. Zona bagian selatan Pulau Jawa dikenal dengan zona subduksi yang memiliki tingkat seismisitas yang relatif rendah untuk magnitudo besar (misalnya Rohadi, (2009) [8]). Menurut Lasitha, dkk (2006) [9] bentuk deformasi yang terjadi pada segment Jawa

menyebabkan daerah tersebut menjadi daerah dengan tingkat seismisitas yang rendah. Newcomb, dkk (1987) [10] juga menyimpulkan hal yang sama setelah melakukan pengamatan terhadap data historis gempabumi. Selain itu wilayah jawa memiliki kerak bumi dengan umur yang relatif tua yaitu 135 Ma [11]. Antofagasta juga merupakan wilayah yang memiliki pola seismisitas yang unik. Gempa gempa yang terjadi di wilayah tersebut umumnya terkonsentrasi pada kedalaman lebih besar dari 100 km. Sedangkan data gempabumi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gempabumi dangkal dengan kedalaman lebih kecil dari 60 km.

Dengan melihat faktor faktor tersebut di atas, maka wilayah Sumatra, Jawa dan Antofagasta tidak digunakan dalam analisis korelasi kedua parameter. Selain itu San Andreas Fault juga ditiadakan dalam perhitungan korelasi karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki struktur

Transform Fault.

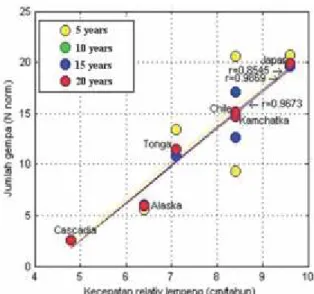

Gambar 3 menunjukkan hasil plot kedua parameter dengan menggunakan 6 daerah penelitian. Plot dilakukan dengan menggunakan variasi interval waktu yang lebih pendek yaitu 5, 10, 15 dan 20 tahun. Gambar 3a menunjukkan hasil plot dengan menggunakan interval waktu maju (1988-2007), sedangkan Gambar 3b menunjukkan hasil plot dengan menggunakan interval waktu mundur (2007-1988). Hasil plot tersebut menunjukkan korelasi

linear yang sangat baik antara kedua parameter

dengan koefisien korelasi berkisar antara 0,79-0,98. Kemiringan atau slope yang lebih besar sangat jelas terlihat pada Gambar 3b. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu dekade terakhir jumlah gempabumi yang tercatat lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai akibat dari perkembangan jaringan stasiun pengamatan gempabumi atau kemampuan dari sistem pemantau gempabumi yang ada.

Gambar 4 menunjukkan hasil perhitungan rata rata dari kedua grafik pada Gambar 3a dan 3b. Jumlah gempabumi dinormalisasikan terhadap interval waktu. Hubungan yang paling baik antara kedua parameter terlihat pada grafik dengan interval waktu 20 tahun dengan koefisien korelasi 0,98. Persamaan

linear dari grafik tersebut menunjukkan nilai

konstanta a=-15,87 dan b=3,69. Rumusan empiris dari kedua parameter adalah:

Nt=(3,69v-15,87) /(100 km th) (4)

dimana, Nt adalah jumlah gempabumi teoritis dan v adalah kecepatan relatif pergerakan lempeng. Rumusan tersebut berlaku untuk zona subduksi

dengan range kecepatan relatif pergerakan lempeng antara 4,8-9,6 cm/th. Jumlah gempabumi teoritis yang dihitung dengan rumusan diatas adalah jumlah gempabumi dengan magnitudo lebih besar dari 4 dan kedalaman lebih kecil dari 60 km.

Hubungan antara kedua parameter yang diuraikan dalam bentuk rumusan empiris di atas diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengamatan tingkat seismisitas di daerah rawan gempabumi sebagai bagian dari upaya ke arah prakiraan tingkat aktifitas gempabumi tektonik di zona subduksi.

Gambar 3. G r a f i k h u b u n g a n a n t a r a j u m l a h g e m p a b u m i d a n k e c e p a t a n r e l a t i f pergerakan lempeng untuk 6 daerah penelitian. a) Interval waktu maju, b) Interval waktu mundur.

Gambar 4. Grafik hubungan antara jumlah g e m p a b u m i d a n k e c e p a t a n r e l a t i f pergerakan lempeng, hasil perhitungan rata rata Gambar 3a dan 3b.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat seismisitas gempabumi di zona subduksi dipengaruhi oleh kecepatan relatif pergerakan lempeng. Kedua parameter menunjukkan korelasi linear yang sangat baik dengan koefisien korelasi 0,98. Dalam arti fisis hal ini menegaskan bahwa hukum kekekalan energi berlaku pada proses pergerakan lempeng di zona subduksi. Semakin besar nilai kecepatan pergerakan lempeng maka semakin besar energi yang dikeluarkan. Energi gerak lempeng tersebut berubah ke dalam bentuk pelepasan energi berupa gempabumi.

Jumlah gempabumi teoritis dengan magnitudo lebih besar dari 4 dan kedalaman lebih kecil dari 60 km dapat dihitung dengan menggunakan rumusan empiris Nt=(3,69v-15,87) /(100 km th). Nt adalah jumlah gempabumi teoritis dan v adalah kecepatan relatif pergerakan lempeng. Rumusan tersebut berlaku untuk zona subduksi dengan range kecepatan relatif pergerakan lempeng antara 4,8-9,6 cm/th sesuai dengan range data yang digunakan. Rumusan empiris tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengamatan tingkat seismisitas di daerah rawan gempabumi sebagai bagian dari upaya ke arah prakiraan tingkat aktifitas gempabumi tektonik di zona subduksi.

Hal lain yang juga menarik untuk diamati adalah adanya pertambahan frekwensi jumlah gempabumi sebagai fungsi waktu yang tercatat dalam katalog gempa yang digunakan. Fenomena ini dapat dipahami sebagai akibat dari perkembangan jaringan stasiun pengamatan gempabumi atau kemampuan dari sistem pemantau gempabumi yang ada.

Ucapan Terima Kasih. Ucapan terima kasih kepada

DAAD (German Academic Exchange Service) untuk beasiswa program Master di FU Berlin, Jerman. Terima kasih khususnya kepada Prof. Dr. Serge A. Shapiro, PD. Dr. Guenter Asch dan Dr. Joern K u m m e r o w y a n g t e l a h m e m b i m b i n g d a n memfasilitasi penulis selama mengerjakan tesis.

Daftar Pustaka

[1] Ibrahim, G. dan Subardjo. (2005). Pengetahuan S e i s m o l o g i . B a d a n M e t e o r o l o g i d a n Geofisika, Jakarta

[2] Earthquake Hazard Program USGS. (2008). ( h t t p : / / n e i c . u s g s . g o v / n e i s / e p i c / epic_rect.html), diakses tanggal 5 Maret 2008 [3] Engdahl, E.R., R.D. Van der Hilst dan R. Buland.

(1998). Global teleseismic earthquakes relocation with improved travel times and procedures for depth determination, BSSA,

88(3), 722-743.

[4] Kennett B.L.N., Engdahl E.R. & Buland R. (1995). Constraints on seismic velocities in the earth from travel times. Geophys. J. Int,

122, 108-124.

[5] G l o b a l Ve l o c i t i e s N A S A . ( 2 0 0 8 ) . (http://sideshow.jpl.nasa.gov/ mbh/series.

html), diakses tanggal 20 Maret 2008

[6] Plate Motion Calculator Tokyo University (2008). (http://ofgs.ori.u-tokyo. ac.jp/~okino/

platecalc_new.html). diakses tanggal 5 Maret

2008

[7] Sudjana, M.A. (2002). Metoda Statistika. Penerbit “Tarsito”, Bandung

[8] Rohadi, S. (2009). Studi Seismotektonik Sebagai Indikator Potensi Gempabumi di Wilayah Indonesia, Jurnal Meteorologi dan Geofisika,

10(2), 111- 120.

[9] Lasitha, S., Radhakrishna, M., Sanu, TD. (2006). Seismically active deformation in the Sumatra-Java trench-arc region: Geodynamic implications, Current Science 90(5), 690-696. [10] Newcomb, K., dan W. McCann (1987). Seismic

History and Seismotectonics of the Sunda Arc,

J. Geophys. Res., 92, 421-439

Ruff, L., dan H. Kanamori. (1980). Seismicity and the subduction process. Phys. Earth Planet. Inter.