3 TINJAUAN PUSTAKA

Bungkil Inti Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi non migas dari sektor pertanian andalan Indonesia. Deptan (2010) melaporkan bahwa luas tanam kelapa sawit tahun 2008 mencapai 7 014 007 hektar dengan produksi crude palm oil

(CPO) sebesar 18 106 396 ton (20% dari tandan buah segar yang dihasilkan). Indonesia memiliki perkebunan sawit yang tersebar di beberapa pulau besar. Perkiraaan total luas areal kelapa sawit sebesar 7 824 623 ha tahun 2010 dan sebesar 4 953 382 ha luas areal produktif dengan produksi minyak inti sawit mencapai 14 629 503 ton (Dirjen Perkebunan, 2010).

Produksi bungkil inti sawit yang dihasilkan di Indonesia cukup banyak sehingga berpotensi cukup ketersediaannya sebagai pakan ternak. Bungkil inti sawit (Palm Kernel Cake) merupakan hasil ikutan pengolahan minyak sawit (Crude Palm Oil) yang paling tinggi nilai gizinya untuk pakan ternak. Kandungan protein kasarnya bervariasi antara 15-17%. Kandungan protein dipengaruhi oleh kualitas buah sawit dan sistem pengolahan. Bungkil inti sawit cukup potensial untuk pakan ternak dengan melihat kandungannya 15,43% protein kasar, 15,47% serat kasar, 7,71% lemak, 0,83% Ca, 0,86% P, dan 3,79% Abu (Amri, 2006). Asam lisin menjadi faktor pembatas pada bungkil inti sawit sebagai bahan pakan, yang diikuti asam amino yang mengandung sulfur (metionin, sistein) dan triptofan (Alimon, 2005).

Dinding sel bungkil inti sawit mengandung 57,1% mannose (Gambar 1) dari mannan dengan rataan sebesar 41,45% (Chong, 1999). ADF (Acid-Detergent Fiber) 52% menunjukkan bungkil inti sawit mengandung komponen dinding sel yang sulit dicerna, terutama bagi non-ruminan (Sukria et al., 2009).

HOCH CHO HOC HCOH HCOH CH2OH

4 Dinding sel bungkil inti sawit relatif tebal, terutama merupakan polisakarida berupa a-gel like matrix yang keras oleh adanya lignin dan silika sehingga sukar dicerna oleh enzim. Komponen terbesar lainnya adalah sellulosa yang resisten terhadap degradasi biologis dan hidrolisis asam. Hidrolisis sellulosa dapat ditingkatkan dengan perlakuan penggilingan untuk memperluas bidang permukaan material, pengukusan atau perlakuan zat kimia (Sukria et al., 2009). Kandungan nutrien pada bungkil inti sawit (BIS) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan Nutrien dan Energi Bungkil Inti Sawit

Nutrien A B Kadar Air (%) 10,40 5,50-12,00 Protein Kasar (% BK) 16,80 14,50-19,60 Protein dd (% BK) 12,80 - BETN (% BK) 35,00 46,70-58,80 Serat Kasar (% BK) 24,00 13,00-20,00 Lemak (% BK) 9,50 5,00-8.00 Abu (% BK) 4,30 3,00-12,00 NDF (%) 70,07* 66,80-78,90 EB (kkal/kg) 4688* -

Keterangan : Protein dd = protein dapat dicerna; BETN = Bahan ekstrak tanpa nitrogen; NDF= Neutral detergent fibre; EB = Energi bruto.

A = Simanjuntak (1998) B = Alimon (2005) * = Chong (1999)

Sifat Fisik Pakan

Sifat fisik merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh suatu bahan sehingga dapat menetapkan mutu pakan dan keefisienan proses suatu produksi. Sifat fisik untuk bahan pangan telah banyak diketahui, tetapi data untuk sifat fisik bahan pakan masih sangat terbatas. Sifat fisik pakan sangat penting untuk diketahui dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan proses pengolahan, penanganan, penyimpanan dan perancangan alat-alat yang dapat membantu proses produksi pakan serta membantu industri pengolahan hasil pertanian. Sifat-sifat fisik dari produk perkebunan dipengaruhi oleh: (a) keadaan alam komoditi; (b) varietas; (c)

5 kedewasaan saat dipanen; (d) kematangan; (e) ukuran; (f) faktor-faktor penanaman; (g) kondisi penyimpanan; (h) temperatur. Sifat fisik dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel, bentuk dan karakteristik permukaan bahan. Sifat fisik suatu bahan akan berubah selama penyimpanan dan penanganan karena adanya penyerapan air, reaksi kimia atau adanya pergesekan mekanis bahan. Beberapa sifat fisik yang penting untuk diketahui adalah berat jenis, sudut tumpukan, kerapatan tumpukan, kerapatan pemadatan tumpukan, daya ambang dan faktor higroskopis (Khalil, 1999).

Berat Jenis

Berat jenis adalah perbandingan antara massa bahan terhadap volumenya dan memiliki satuan kg/m3. Berat jenis (BJ) memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai proses pengolahan, penanganan, dan penyimpanan. Berat jenis memberikan pengaruh berat terhadap daya ambang dari partikel. Berat jenis merupakan faktor penentu dari densitas curah. Berat jenis dan ukuran partikel mempengaruhi homogenitas penyampuran partikel dan stabilitasnya dalam pencampuran pakan sehingga pakan atau ransum yang terdiri atas partikel yang perbedaan berat jenisnya cukup besar akan tidak stabil dan cenderung terpisah kembali. Tingkat ketelitian dalam proses penakaran secara otomatis pada pabrik pakan dipengaruhi oleh berat jenis, seperti dalam proses pengemasan dan pengeluaran dari dalam silo untuk dicampur atau digiling (Khalil, 1999). Ransum atau pakan diharapkan tidak mudah terpisah dan stabil sehingga perbedaan berat jenis diharapkan tidak jauh berbeda. Pakan yang berbeda berat jenisnya juga dapat dipengaruhi dari komposisi kimia bahan dan kandungan nutrisi bahan (Gautama, 1998) dan (Suadnyana, 1998).

Kerapatan Tumpukan

Kerapatan tumpukan (KT) merupakan perbandingan antara berat bahan dengan volume ruang yang ditempati. Kerapatan tumpukan memiliki satuan kg/m3. Kerapatan tumpukan berpengaruh terhadap daya campur dan ketelitian penakaran secara otomatis, begitu juga dengan berat jenis. Suatu bahan yang memiliki berat jenis tertentu dipengaruhi oleh kerapatan tumpukan dalam perhitungan volume ruang yang dibutuhkan seperti dalam pengisian alat pencampur, elevator dan silo. Perbedaan kerapatan yang besar (lebih dari 500 kg/m3) pada pencampuran bahan akan menghasilkan campuran yang mudah terpisah meskipun memiliki ukuran

6 partikel yang sama. Waktu jatuh suatu bahan atau waktu mengalir lebih lama suatu bahan akan ditimbang lebih teliti dengan alat penakar otomatis jika pakan memiliki KT yang rendah (kurang dari 450 kg/m3), baik volumetrik maupun gravimetrik. Pakan yang memiliki KT lebih dari 1000 kg/m3 bersifat sebaliknya (Qomariyah, 2004).

Kerapatan Pemadatan Tumpukan

Densitas berwadah merupakan perbandingan berat bahan terhadap volume ruang yang ditempati setelah melalui proses pemadatan seperti digoncangkan dengan satuan kg/m3. Kerapatan pemadatan tumpukan (KPT) adalah perbandingan antara berat bahan terhadap volume ruang yang ditempatinya setelah melalui proses pemadatan seperti penggoyangan. Kapasitas silo, kontainer dan kemasan seperti karung terletak antara kerapatan tumpukan dan kerapatan pemadatan tumpukan. Komposisi kimia bahan turut mempengaruhi sifat fisik, terutama terhadap nilai kerapatan tumpukan, kerapatan pemadatan tumpukan dan berat jenis (Qomariyah, 2004).

Kerapatan pemadatan tumpukan dan kerapatan tumpukan memiliki hubungan sangat erat dan berperan pada penentuan kapasitas silo dan pencampuran bahan. Nilai kerapatan pemadatan tumpukan menurun dengan semakin tingginya kandungan air (Khalil, 1999).

Daya Ambang

Daya ambang adalah jarak yang ditempuh oleh suatu partikel bahan jika dijatuhkan dari atas ke bawah pada bidang datar selama jangka waktu tertentu dan memiliki satuan m/detik. Semakin pendek jarak jatuh partikel bahan yang dicapai per satuan waktu pada jarak yang telah ditentukan maka daya ambangnya semakin besar. Daya ambang berperan penting dalam efisiensi pengangkutan bahan dengan alat penghisap (pneumatic conveyor) agar bahan tidak terpisah berdasarkan ukuran dan berat partikel. Partikel yang memiliki daya ambang besar akan lebih dahulu terhisap sehingga bahan dengan daya ambang kecil akan jatuh lebih cepat dan cenderung bertumpuk pada bagian bawah (Khalil, 1999).

7 Sudut Tumpukan

Sudut tumpukan merupakan sudut yang dibentuk jika bahan dicurahkan dari suatu tempat pada bidang datar yang akan bertumpukan dan terbentuk suatu gundukan menyerupai kerucut antara bidang datar dan kemiringan tumpukan yang terbentuk jika bahan dicurahkan serta menunjukkan kebebasan bergerak suatu partikel dari suatu tumpukan bahan. Bentuk kerucut itu akan menandakan mudah tidaknya bahan meluncur pada bidang masing-masing karena pengaruh gaya gravitasi. Sudut lancip yang terbentuk oleh lereng gundukan dengan bidang datar disebut sudut tumpukan. Tangen sudut tersebut adalah koefisien gesekan antara butir yang satu dengan butir yang lainnya dalam bahan tersebut (Qomariyah, 2004).

Kegunaan praktis dari sifat sudut tumpukan adalah dalam pemindahan dan pengangkutan bahan karena akan mempengaruhi kapasitas belt conveyor dan

material handling lainnya. Sifat tersebut juga penting untuk menentukan derajat kemiringan dari dasar suatu gudang penyimpanan bahan untuk keperluan pengosongan oleh gaya gravitas. Kemampuan mengalir (flowability) bahan sangat mempengaruhi penanganan seperti kecepatan dan efisiensi pengosongan silo untuk memindahkan barang menuju unit pemindahan atau pencampuran (Qomariyah, 2004).

Penerapan sudut tumpukan dalam proses pengolahan, penanganan dan peyimpanan adalah (a) sudut tumpukan mempengaruhi daya alir suatu bahan terutama berpengaruh dalam kecepatan dan efisiensi proses pengosongan silo baik vertikal pada saat memindahkan bahan menuju unit penimbangan atau pada saat pencampuran bahan; (b) berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengangkutan bahan secara mekanik, kemudahan dan kecepatan pengangkutan suatu bahan dengan traktor sekop (shove) atau conveyor; (c) serta sudut tumpukan berpengaruh terhadap ketepatan dalam proses penakaran baik secara volumetrik maupun gravimetrik. Ransum dengan sudut tumpukan yang lebih rendah akan lebih mudah dan akurat ditimbang dibandingkan dengan ransum yang memiliki sudut tumpukan tinggi. Ketepatan penakaran ini berkaitan dengan berat jenis dan kerapatan tumpukan (Khalil, 1999).

8 Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman (pH) merupakan suatu gambaran yang dapat memperlihatkan konsentrasi ion hidrogen pada suatu medium atau pelarut. Adanya gugus amino dan karboksil bebas pada ujung-ujung rantai molekul protein menyebabkan protein memiliki banyak muatan (polielektron) dan bersifat amfoter (dapat bereaksi dengan asam maupun basa). Tiap-tiap molekul protein memiliki daya reaksi yang berbeda-beda dengan asam maupun basa, hal ini tergantung jumlah dan letak gugus amino dan karboksil dalam molekul protein tersebut. Derajat keasaman (pH) dalam saluran pencernaan akan dipengaruhi oleh pH pakan karena kehadiran pakan dalam lambung akan meningkatkan pH lambung (Qomariyah, 2004).

Kelarutan Total

Kelarutan adalah jumlah zat yang dapat dilarutkan dalam pelarutnya. Kelarutan tergantung pada suhu, tekanan, konsentrasi bahan-bahan lain dalam larutan dan komposisi kelarutannya. Kelarutan juga dipengaruhi oleh sifat dan konsentrasi zat-zat lain, terutama ion-ion dalam campuran tersebut.

Pelarut adalah suatu substansi pada fase yang sama (padatan, cairan dan gas) sebagai bagian yang menyusun larutan. Pelarut yang baik adalah air karena air melarutkan atau mendispersi sebagai zat berdasarkan sifat dua kutub yang dimilikinya (Qomariyah, 2004).

Enzim

Enzim adalah katalisator organik (sebuah protein) yang dihasilkan oleh sel-sel hidup yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Enzim tidak akan mengalami kerusakan dalam fungsinya mempercepat reaksi kimia ini, dan jika enzim berubah bentuk, maka perubahan tersebut tidak permanen. Reaksi dapat dibantu prosesnya dengan jalan terjadinya ikatan antara enzim dengan substrat, EnS. Hanya gugusan-gugusan tertentu saja yang membentuk ikatan di dalam pembentukan kompleks EnS. Molekul enzim lebih besar dibandingkan dengan substratnya dalam reaksi sehingga substrat yang terlibat hanya menduduki sebagian kecil saja dari permukaan enzim (Piliang et al., 2006). Kerja enzim dapat dihambat oleh beberapa faktor.

9 Penghambat Kerja Enzim

Enzim bekerja pada substratnya. Kerja enzim dapat dihambat oleh beberapa faktor. Faktor penghambat kerja enzim antara lain pengaruh suhu tinggi, konsentrasi substrat, pengaruh pH, inhibitor, regenerasi enzim, dan pengaruh suhu pembekuan. Pengaruh Suhu Tinggi. Kinerja enzim dipengaruhi oleh tingginya suhu. Semakin tinggi suhu, semakin naik laju reaksi kimia, baik yang tidak dikatalisis maupun yang dikatalisis oleh enzim. Enzim adalah protein, jadi semakin tinggi suhu proses aktivasi enzim juga meningkat. Keduanya mempengaruhi laju reaksi enzimatik secara keseluruhan. Suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat pemecahan atau perusakan enzim (Winarno, 2010).

Konsentrasi Substrat. Peningkatan konsentrasi substrat menyebabkan meningkatnya aktivitas enzim, namun konsentrasi substrat tersebut ada batasnya dalam meningkatkan aktivitas enzim. Peningkatan substrat di atas maksimum yang spesifik bagi suatu enzim akan menyebabkan menurunnya enzim terkait (McDonald

et al., 2002).

Inhibitor. Inhibitor merupakan zat penghambat yang menyerupai enzim dan ikut melekat pada substrat. Penghambatan aktivitas enzim oleh beberapa jenis molekul kecil dan ion-ion sangat penting karena merupakan mekanisme pengendalian kerja enzim secara biologis (McDonald et al., 2002).

Regenerasi Enzim. Enzim dapat mengalami regenerasi yaitu aktif kembali. Pengolahan bahan pangan yang menggunakan panas, sering terjadi enzim yang sudah diinaktifkan kembali aktif selama penyimpanan (Winarno, 2010).

Pengaruh Suhu Pembekuan. Beberapa enzim dapat terdenaturasi pada suhu pembekuan, tetapi sebagian enzim masih tahan dalam pembekuan maupun proses

thawing. Banyak enzim menunjukkan aktivitas yang nyata pada bahan setengah beku dan sebagian belum membeku (Winarno, 2010).

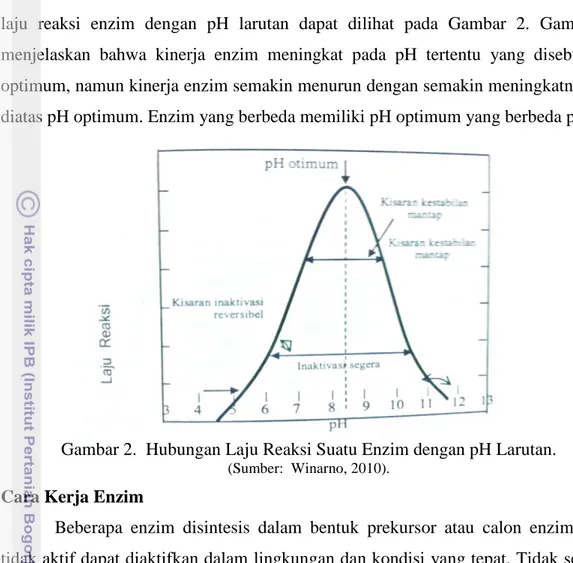

Pengaruh pH. Enzim bersifat amfolitik, yang berarti enzim mempunyai konstanta disosiasi pada gugus asam maupun gugus basanya, terutama pada gugus residu terminal karboksil dan gugus terminal aminonya. Kisaran pH yang ekstrim, baik asam maupun basa, terjadi inaktivasi yang irreversible (Winarno, 2010). Hubungan

10 laju reaksi enzim dengan pH larutan dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2 menjelaskan bahwa kinerja enzim meningkat pada pH tertentu yang disebut pH optimum, namun kinerja enzim semakin menurun dengan semakin meningkatnya pH diatas pH optimum. Enzim yang berbeda memiliki pH optimum yang berbeda pula.

Gambar 2. Hubungan Laju Reaksi Suatu Enzim dengan pH Larutan. (Sumber: Winarno, 2010).

Cara Kerja Enzim

Beberapa enzim disintesis dalam bentuk prekursor atau calon enzim yang tidak aktif dapat diaktifkan dalam lingkungan dan kondisi yang tepat. Tidak seluruh permukaan enzim aktif, dan bagian yang aktif relatif kecil (Winarno, 2010). Kerja enzim meliputi pembentukan kesatuan antara enzim dan substrat. Kesatuan tersebut membentuk suatu produk dan enzim tidak berubah (McDonald et al., 2002). Kerja enzim dilakukan dengan sistem gembok dan kunci. Enzim memiliki bentuk sesuai dengan bentuk bagian aktif substrat. Kerja substrat dan enzim dalam menghasilkan produk diilustrasikan dalam persamaan berikut

En + S (Substrat) ↔ EnS ↔ En (Enzim) + P (Produk)

Enzim akan bersatu dengan substrat yang memiliki daerah aktif yang sama dengan daerah aktif enzim. Contoh gambar sistem gembok dan kunci dapat dilihat pada Gambar 3.

11 Gambar 3. Model Kompleks Enzim-Substrat. (Sumber: Winarno, 2010).

Penggunaan Enzim dalam Meningkatkan Nilai Nutrisi Bungkil Inti Sawit Penambahan enzim pada bungkil inti sawit dapat meningkatkan nilai nutrisinya. Iyayi dan Davies (2005) menyatakan bahwa penggunaan enzim pada bungkil inti sawit sebagai penyusun ransum ayam pedaging mampu memperbaiki beberapa komponen nutrien (protein, lemak, dan serat), memberikan keuntungan secara ekonomis dengan memecah ikatan polisakarida non pati dengan meningkatkan kecernaan bungkil inti sawit. Penggunaan enzim komersial pada bungkil kelapa yang digunakan sebagai bahan penyusun ransum ayam pedaging secara nyata meningkatkan kecernaan nutrien, pertambahan bobot badan, konversi ransum dan konsumsi ransum (Sundu et al., 2006). Penggunaan enzim komersial Gamanase dan

mannanase (Sundu et al., 2004) dan PKCase-Alltech Inc., KY (Chong, 1999) telah dilakukan untuk meningkatkan nilai nutrisi BIS. Penambahan enzim pada BIS secara nyata meningkatkan efisiensi dan daya cerna nutrien serta menurunkan viskositas nutrien dalam saluran pencernaan (jejunum) (Sundu et al.,2004).

Ng dan Chong (2002) melaporkan bahwa penggunaan enzim [Allzyme VegproTM (Alltech Inc., KY), RonozymeTM VP (Hoffmann-La Roche Ltd., Basel) dan mannanase (Alltech Inc., KY)] juga mampu meningkatkan nilai nutrisi BIS. Selanjutnya dinyatakan bahwa suplementasi enzim pada panggunaan BIS sampai taraf 40% meningkatkan konsumsi dan efisiensi penggunaan protein ransum pada ikan Red Hybrid Tilapia.

Enzim mannanase dapat diperoleh dari hasil isolasi kapang. Enzim isolat yang difermentasikan selama 11 hari optimal pada suhu 50 °C, pH 6 dan relatif stabil sampai dengan suhu 40°C (FP-ase dan mannanase). Penambahan enzim dilakukan sebanyak 2,0 ml /g BIS (68, 8 IU FP-ase dan 0,27 IU mannanase per 1000 g bungkil inti sawit). Nilai aktivitas enzim (IU/ml) menunjukkan kemampuan enzim untuk

12 mempercepat proses hidrolisis substrat yang digunakan. Semakin tinggi angka yang diperoleh memberikan indikasi semakin banyak gula yang tereduksi. Proses hidrolisis saat fermentasi berlangsung mempunyai kisaran pH antara 5,69-7,75 (Handoko, 2010).

Gula Pereduksi

Gula pereduksi merupakan golongan gula (karbohidrat) yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron, contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Ujung dari suatu gula pereduksi adalah ujung yang mengandung gugus aldehida atau keto bebas. Semua monosakarida (glukosa, fruktosa, galaktosa) dan disakarida (laktosa, maltosa), kecuali sukrosa dan pati (polisakarida), termasuk sebagai gula pereduksi (Lehninger, 1982).

Umumnya gula pereduksi yang dihasilkan berhubungan erat dengan aktivitas enzim, dimana semakin tinggi aktivitas enzim maka semakin tinggi pula gula pereduksi yang dihasilkan. Jumlah gula pereduksi yang dihasilkan selama reaksi diukur dengan menggunakan pereaksi asam dinitro salisilat/ dinitrosalycilic acid

(DNS) pada panjang gelombang 540 nm (Lehninger, 1982). Semakin tinggi nilai absorbansi yang dihasilkan, semakin banyak pula gula pereduksi yang terkandung (Kanti, 2005).

Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber untuk menghasilkan energi dalam sebuah sel. Karbohidrat adalah zat organik yang tersusun dari atom karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O) dalam suatu perbandingan tertentu (Pramayanti, 2000). Berdasarkan tingkat kekomplekannya, karbohidrat terbagi dalam 3 kelompok yaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida. Disakarida dan polisakarida merupakan turunan (derivat) dari monosakarida. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi bentuk lebih sederhana. Disakarida dapat dihidrolisis membentuk dua molekul monosakarida, sedangkan polisakarida (termasuk oligosakarida) akan membentuk lebih dari tiga molekul monosakarida. Monosakarida diperoleh dari senyawa tanaman yang lebih komplek, larut dalam air dan rasanya manis (Usman, 2002). Beberapa karbohidrat memiliki sifat mudah larut dan sukar larut.

Monosakarida utama yang terdapat dalam bentuk bebas dalam makanan ialah glukosa (suatu aldoheksosa) dan fruktosa (suatu ketoheksosa). Glukosa dengan

13 rumus empiris C6H12O6, merupakan produk utama yang terbentuk dari hidrolisis

karbohidrat komplek dalam proses pencernaan. Glukosa yang terdapat di dalam sel dioksidasi untuk menghasilkan energi dan disimpan di dalam hati dan otot sebagai glikogen yaitu suatu karbohidrat komplek yang dikenal juga sebagai pati hewan (Usman, 2002).