BAB II

KONSEP, LANDASAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA

DAN KONSTRUK ANALISIS

2.1Konsep

2.1.1 Tradisi Lisan

Pembicaraan tentang suatu tradisi lisan adalah suatu hal yang amat sukar dibatasi. Sebab tradisi berarti membawa waktu lampau ke dalam masa sekarang. Waktu lampau tidak hanya berupa seperangkat peninggalan manusia yang khusus dalam ruang tertentu tetapi juga warisan pikiran kolektif dari kelompok manusia tertentu yang pernah hidup dalam kebudayaan tertentu. Tradisi adalah serangkaian kebiasaan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam hal ini tanggungjawab akhirnya terletak pada rasa akumulatif dan kolektif dan penilaian dari orang banyak ketimbang rasa dan penilaian dari orang yang jumlahnya sedikit.

In the reprocity of oral and written tradition and the flux of cultural change and excgange, revival plays as important apart as survival popularization is as essential as scholarship, and the final responsibility rests upon the accumulative and collective taste and judgement of the many rather than a few. (Espinosa dalam Leach & Fried 1949:398)

Pendekatan-pendekatan tradisi lisan yang lebih awal kebanyakan didesain untuk menjelaskan sejarah dari bentuk-bentuk khusus (pada dasarnya yang bersifat naratif) dalam hubungannya dengan originalitas, difusi atau evolusi. Selanjutnya teori-teori tradisi lisan dikembangkan pemahamannya secara teoritis.

Dundes (1969) dan Holbek (1987) dalam Finnegan (1992:29) mengatakan bahwa pengembangan dan kemunduran teori-teori: dongeng adalah mitos-mitos yang sudah dipecah-pecah, yang turun levelnya dari level yang lebih tinggi ke level anak-anak dan/atau level kaum kelas bawah; epiks dikembangkan dari gabungan lagu-lagu rakyat; dan teori-teori yang serupa.

Development and deterioration theories: fairy tales are broken down myths, sunk down from higher levels to that of children and/or of lower

classes; epics developed from composite folksongs; similar theories.

(

Dundes 1969; Holbek, 1987

dalam Finnegan, 1992:29)dapat dimengerti, kemudian cerita itupun diwariskan/diturunkan dari generasi ke generasi.

Selanjutnya Finnegan menyatakan bahwa dalam tradisi lisan, cerita-cerita mitologi alam pada dasarnya adalah cerita tentang dan diangkat dari kekuatan (fenomena) alam, khususnya matahari, hal ini juga terkait dengan teori “penyakit bahasa” dan mitologi Indo-Eropah yang dikembangkan oleh Max Muller. Demikian juga, cerita-cerita yang bersifat monogenesis versus cerita-cerita yang bersifat poligenesis (cerita-cerita yang bersifat monogenesis sering mengambil India sebagai pusat difusi/penyebarannya).

Menurut Dick van det Meij (2011), tradisi lisan mencakup semua kegiatan kebudayaan yang dilestarikan dan diturunkan dari generasi ke generasi secara tidak tertulis. Tradisi lisan mencakupi kearifan lokal, sastra dan bentuk kesenian yang lain, sejarah, obat-obatan, primbon dan sebagainya.

Pengertian tradisi lisan sebagai karya yang penyebarannya disampaikan dari mulut ke mulut secara turun temurun. Endaswara (2008:151) merangkum tradisi lisan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Lahir dari masyarakat yang polos, belum melek huruf, dan bersifat tradisional. 2. Menggambarkan budaya milik kolektif tertentu, yang tidak jelas siapa

penciptanya.

3. Lebih menekankan aspek khayalan, ada sindirian, jenaka, dan pesan mendidik 4. Sering melukiskan tradisi kolektif tertentu

Menurut Sibarani (2012)tradisi lisan masa lalu tidak akan mungkin dapat lagi dihadirkan pada masa kami persis seperti dahulu karena telah mengalami transformasi dan tidak hidup lagi dalam komunitasnya. Namun, mulai dari norma tradisi tersebut dapat dimanfaatkan dan di aktualkan pada masa sekarang. Beberapa ciri tradisi lisan dapat diungkapan di bawah ini. (Lih. Sibarani, 2012). Pertama, berbentuk lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan. Kedua, memiliki persatuan atau kegiatan sebagai konteksnya. Ketiga, dapat diawali dan di tuntun. Keempat, berbagai tradisional. Kelima, diwariskan secara turun-termurun. Keenam,proses penyampayian dengan media lisan atau dari mulut ketelinga. Ketujuh, mengandung nilai-nilai kebudayaan sebagai kearifan lokal. Kedelapan, dapat direvitalisasi dan diangkat secara kreatif sebagai industri budaya. Kesembilan, pemilihan bersama dalam komunitas tertentu.

2.1.2 Folklor

Selain sebagai karya tradisi lisan, tradisi berahoi termasuk hasil kreasi tradisi masyarakat yang dikategorikan sebagai folklor karena ia mengandung ungkapan berbentuk metrik, pantun, pepatah, lagu rakyat yang diujarkan secara lisan, mantra kepercayaan rakyat atau supertisi, dan sebagai tradisi, pertunjukan dan tari.

In anthropological usage, the term folklore has come to mean myths, legends, folktales, proverbs, riddles, verse, and variety of other forms of artistic expression whose medium is the spoken word. Thus, folklore can be defined as verbal arts. Anthropologists recognize that an important group of individuals known as folklorists are interested in customs, beliefs, arts and crafts, dress, house types and food recipes; but in their own studies of the aborinal people of various parts of the world, these diverse items are treated under the accepted headings of the material culture, graphic and plastic arts, technologies and economics, social and political organization, and religion, and all are subsumed under the general term culture. (Bascom 1912 dalam Leach dan Frieds ed. 1912:398).

Selanjutnya, Bascom menambahkan bahwa para antropolog mengetahui bahwa suatu kelompok para individu yang dikenal sebagai fokloris tertarik pada tradisi-budaya, kepercayaan-kepercayaan, seni dan kerajinan tangan, pakaian, tipe-tipe rumah dan resep makanan; tetapi dalam kajian-kajian yang mereka lakukan tentang penduduk asli/pribumi dari berbagai daerah di dunia ini, item-item ini dimasukkan dalam topik-topik yang sudah diterima seperti budaya material, seni grafis dan seni rupa, teknologi dan ekonomi, organisasi sosial dan organisasi politik, dan agama, dan semuanya digolongkan dalam istilah budaya.

Sebenarnya, pengalihan dari tradisi lisan ke tradisi tulisan dan cetak tidak merusak validitasnya sebagai foklor, di samping mempertahankan atau memperbaiki bentuknya, membantu melestarikan dan menyebarkan foklor tersebut di antara orang-orang/komunitas yang bukan pemilik foklor tersebut, karena folklor itu hilang dari memori pendukungnya (lupa) ketika melakukan transmisi yang mengakibatkan terjadinya pemertahanan dan pergeseran (perubahan), demikian disampaikan oleh Epinosa (1949) sebagai berikut:

fundamental. For the folk memory forgets as much as it retains and restricts and corrupts as much as it transmits and improves. (Espinosa

dalam Leach dan Fried 1949:398).

2.1.3 Kearifan Lokal

Secara etimologi wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap yang dalam istilah

wisdom sering diartikan sebagai “kearifan”. Kata lokal atau local secara spesifik

merujuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi di dalamnya melintaskan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia untuk menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa dalam ruang tertentu.

Menurut Sudikan (2002) ada tiga hal istilah yang tumpang tindih dalam mengartikan padanan kata untuk tujuan yang sama yaitu pengetahuan lokal (local

knowledge), kearifan lokal (local wisdom) dan kecerdasan setempat (local genius).

Puspowardoyo (1986:33) menyatakan local genius sebagai ekspresi diri serta perwujudan kepribadian masyarakat mampu bertahan terhadap unsur-unsur yang datang dari luar dan mampu pula berkembang untuk masa-masa mendatang. Beliau menegaskan hilang atau musnahnya local genius berarti pula memudarnya kepribadian suatu masyarakat, sedangkan kuatnya local genius untuk bertahan dan berkembang menunjukkan kepribadian masyarakat tersebut.

suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil proses hubungan timbal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya Endaswara (2002). Merujuk UNESCO dan NUFFIC (2002) dalam Sibarani (2012:119) pengetahuan lokal adalah:

Indigenous or local knowledge refers to a complete body of knowledge, know-how and practices, maintained and developed by people, generally in rural areas who have extended histories of interaction with the natural environment These sets of understanding, interpretations and meanings are part of a cultural complex that encompasses of language, naming and classification systems, practices for using resources, ritual, sprituality and worldview. It provides the basis for local-level decision-making about many fundamental aspects of day-to-day life: for example hunting, fishing, gathering, agriculture and husbandry, food production, water, health, and adaptation to environmental or social change. Non-formal knowledge - in contrast with formal knowledge- is handed over orally, from generation to generation, and is therefore seldom documented.

Dalam pengertian kearifan lokal ini, merujuk panduan UNESCO terdapat kesamaan pandangan tentang pengertian local genius (kecerdasan lokal). Soebadia (1986:18) mengatakan bahwa local genius secara keseluruhan meliputi dan mungkin dapat dianggap dengan istilah cultural identity yang diartikan sebagai identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa yang mengakibatkan bahwa bangsa tersebut menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan yang mendatanginya dari luar wilayah sendiri, sesuai dengan watak dan kepribadiannya.

ketrampilan lokal untuk mampu bertahan hidup, sumber daya lokal yaitu menggunakan sumber daya alam semesta sesuai dengan kebutuhan dan tidak dikomesialkan, mekanisme pengambil keputusan lokal yang mempunyai pemerintahan dengan kesatuan hukumnya, dan mereka dipersatukan oleh ikatan komunal membentuk solidaritas kelompok lokal.

Dalam masyarakat, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, semboyan, kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari, mantra, pengobatan tradisional dan kearifan lainnya yang disimpan dalam memori kolektif dan kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama.

2.1.4 Tradisi Lisan Berahoi

Tradisi lisan berahoi adalah kegiatan masyarakat Melayu Bahorok yang lahir di tengah-tengah kaum petani, dilaksanakan sebagai upacara adat, namun dapat juga dilaksanakan sebagai seni pertunjukan untuk umum. Upacara tradisi berahoi, mengirik padi disebut juga upacara berlonang. Sejak dahulu (masa kesultanan Langkat) pembinaan tradisi berahoi mendapat dukungan dari masyarakat. Namun sekarang pelaksanaan berahoi belum memadai, meskipun tetap diminati masyarakat dan dimotivasi oleh Pemerintah (Program Kanwil Dikbud, dalam kegiatan deskripsi tari berahoi 1995).

Di dalam masyarakat tradisi, kebutuhan badan mereka masih sangat sederhana sehingga dalam peristiwa komunikasi dalam hidup masyarakat era tradisi lisan selalu adanya interaksi yang berkaitan dengan upacara dalam melakukan kegiatan misalnya dalam berahoi ada upacara berselawat dan berzikir serta bersyair. Di sini interaksi dilakukan melalui ungkapan syair, pantun, senandung dan lagu yang erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat Melayu Bahorok Langkat sehari-hari.

Berbagai faktor penyebab terhentinya kegiatan upacara Tradisi Berahoi (TB) dalam masyarakat Melayu Bahorok Langkat sekarang ini sebagai dampak kebijakan,dan kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan sistem pertanian. Kebijakan pemerintahan yang dilakukan dengan pola penyeragaman termasuk menyeragamkan bentuk pemerintahan desa yang berorentasi kepada atasan pemerintah telah melemahkan peran tokoh adat untuk mengambil kebijakan adat lokal dan mengakibatkan upacara tradisi berahoi menjadi terhenti kegiatannya dalam masyarakat petani.

2.1.5 Seni Pertunjukan

peristiwa seni pertunjukan, karena dalam tradisi ini berahoi didukung oleh syarat-syarat seperti pemain, penonton, waktu, tempat khusus, peralatan, frekuensi penyajian dan ingatan.

Menurut Vansina (2014) lokasi sebuah pertunjukan harus sesuai dengan kegunaan dan tujuannya, dapat di alun-alun atau pekarangan rumah. Waktu dan frekuensi penyelenggaraan pertunjukan antara satu tradisi dengan yang lainnya berbeda, ada yang sangat lama dan ada yang rutin setiap tahun. Tujuan pertunjukan sangat penting untuk menampilkan bentuk aslinya dan menghindari kealpaan. Ingatan sangat penting dalam seni pertunjukan karena berkaitan dengan tindakan dan penciptaan.7 Alat-alat dalam pertunjukan biasanya mnemonik (membantu ingatan) yaitu isyarat-isyarat yang dapat berupa objek, lanskap atau musik. Melodi, irama tonal bisa diperoleh dari perkusi

. Ritzen dan Goodman dalam Ratna (2007:183) menyatakan ada tiga fungsi bahasa sebagai simbol, antara lain yaitu:(a) simbol membantu untuk mengingat secara efisien (b) meningkatkan manusia berpikir, dan (c) meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami lingkungan.

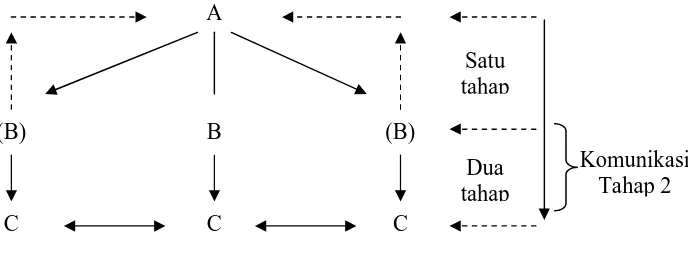

Dalam tradisi berahoi, ada dua tahap interaksi lisan dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan (si penerima), yaitu melalui orang-orang tertentu dan kemudian mereka ini meneruskan pesan kepada komunikan yang lain. Interaksi mereka dicapai melalui aksi-aksi ekspresif, melalui sinyal, simbol, dan tanda dengan memberikan tekanan terapatis. Di bawah ini digambarkan struktur komunikasi terapeautik. (Wijaya 2000)

7

Gambar 6.1. Komunikasi Dua Tahap (?)

Dalam interaksi lisan yang dimaksud dalam penelitian ini ada dua hal penting yang dibahas yaitu (a) unsur-unsur dalam bahasa lisan, (b) sumber simbol yang dapat dikelompokkan atau distrukturkan sehingga bermakna ketika seseorang berkomunikasi. Jadi interaksi mencakup kode bahasa dan/atau simbol yang memiliki unsur-unsur bunyi, fonem, kata-kata, ujaran, kalimat, tanda dan sebagainya) yang berarti atau bermakna.

2.1.6 Pawang

Pada masyarakat tradisi lisan Melayu Langkat peran pawang sebagai orang yang dihormati dan disegani memiliki beberapa kelebihan dari orang atau warga masyarakat setempat. Ia memiliki kepandaian seperti berilmu batin, tahu membaca tanda-tanda alam atau bercocok tanam atau kapan saat bertanam padi.

Pada zaman Hindu dikenal Dewi padi yakni ‘Dewi Sri’ namun setelah agama Islam dipeluk oleh orang Melayu terjadi transmisi ‘ketauhidan’ dan keimanan dalam kepercayaan Islam. Hal ini tampak dalam mantra membuka hutan, kata-kata seruan disampaikan kepada Siti Aisyah, Siti Fatimah (perempuan

(B) B (B)

C C C

A

Satu tahap

Dua tahap

yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW). Kemudian penggunaan salam dan takbir, yaitu asalamualaikum dan berkat Allah dan Lahaulawalaquata illabillah. 2.1.7 Mantra

Upacara masyarakat Melayu khususnya masyarakat Melayu Langkat tidak dapat dipisahkan dengan mantra. Pada dasarnya, mantra adalah jenis puisi lama. Oleh karena perkembangan puisi yang semakin pesat, maka kemudian tercipta beberapa ragam bentuk dan isi puisi yang berbeda-beda.

Junus (1983:134) menyatakan mantra lebih condong didasarkan pada perbedaan puisi dan mantra. Mantra sebagai jenis puisi lama pada mulanya muncul dari aliran kepercayaan animisme, dalam kehidupan sekarang keberadaan mantra masih dapat ditemukan. Untuk mendapatkan satu jenis mantra harus melalui beberapa tahap yang menjadi persyaratan seperti berpuasa dan mengatur hari-hari tertentu untuk menggunakan mantra yang ditetapkan sejak turun-temurun.

Menurut Iskandar (1975:714) mantra adalah kata-kata atau ayat yang apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa gaib atau jampi. Mantra merupakan unsur penting di dalam teknik ilmu gaib (magik), berupa kata-kata dan suara yang sering tidak berarti, tetapi dianggap berisi kesaktian atau kekuatan yang mengukuh.

mengucapkannya. Dijelaskan pula bahwa umumnya mantra diucapkan dengan menyeru atau menyebut nama Allah, Nabi-nabi, Aulia, dewa-dewi. Dikatakan juga bahwa mantra dari berbagai sumber berasal dari India. Akan tetapi di Indonesia mantra sudah dikenal sebelum datangnya pengaruh Hindu, karena sudah ada kitab Suluk.

Zoetmulder (1983:105) mengaitkan dengan praktik yoga, untuk menurunkan sang dewa berdasarkan bentuknya sakala-niskala ke dalam hati, seorang pelaku yang mempergunakan sarana-sarana yang dapat disentuh pancaindra seperti pujian-pujian (stuti) persembahan bunga (puspanyali), gerak tangan yang mempunyai arti mistik (mudra), seluruh kata dan rumus-rumus sakral (mantra). Semua itu merupakan yantra atau alat untuk mengadakan hubungan dengan sang dewa. Kata-kata dan bunyi-bunyi mencerminkan kemudahan agar dapat menerima kedatangan sang dewa sekaligus merupakan objek konsentrasi, baik bagi yang menciptakan syair (penyair) maupun bagi mereka yang membaca dan mengembangkan syair itu. Dalam konteks agama Hindu tidak ada upacara yang lengkap tanpa mantra karena mantra dikaitkan penggunaannya dalam upacara keagamaan untuk memuja Tuhan.

kehidupan lain seperti kecantikan, cinta kasih, kesaktian, mata pencaharian, kemurahan rezeki, kekeluargaan, dan keamanan diri.

Interaksi kepada alam dipenuhi kepercayaan yang bersifat spritual dengan kebutuhan individu dan masyarakat, memelihara keseimbangan alam dan lingkungan. Ilmu merujuk atau mengikat kepada kekuasaan yang bertanggung jawab kepada fenomena alam misalnya angin, api, atau air. Keadaan ini dipahami sebagai suatu institusi spritual yakni angin, air, api, dewa, dan jembalang (hantu). Dongeng dan mitos termasuk pantang dan suruh sangat berkaitan dengan dunia gaib yang berpusat pada personaliti dan institusi tersebut. Melalui peranan pawang dan dukun, manusia berhubungan dengan dewa. Mereka mendapat perintah dari Sang Gaib tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk memenuhi tuntutan dewa. Tuntutan itu perlu dipercayai dan dinaikan untuk menghindarkan bala bencana dan kerusakan alam.

2.1.8 Doa

Istilah doa menurut Fischer (1980:147-157 dan 172) adalah diucapkan dengan suara keras dan susunan kata-katanya berirama sehingga lebih mudah dihafal dan diingat. Berbeda dengan mantra dibaca (dilafalkan) pelan-pelan bahkan hanya diucapkan dalam hati.

2.1.9 Upacara ritual

(Taslim, 2010:75). Upacara ritual bernilai magis lebih sistematik dan simbolis serta esoterik dan formal apabila proses pelaksanaannya dimandatkan kepada individu yang terpilih yang digelar pawang atau saman.

Upacara dikatakan sakral apabila proses penyelenggaraan dilakukan secara ritual. Ritual ini dilakukan oleh pelaku dengan berbagai persyaratan, misalnya pelaku harus puasa, ada mantra yang diucapkan, baik tentang orang lain maupun yang tak boleh didengar orang lain8.

2.1.10 Magis

Kepercayaan kepada unsur magis dalam masyarakat tradisional atau primitif sebenarnya wujud beriringan dengan timbulnya kesadaran keagamaan dalam kalangan manusia primitif. Malinowski dalam Taslim (2010:76) menyatakan magis muncul dari keperluan manusia primitif untuk mengawal kuasa alam yang tidak dapat didamaikan, dijinakkan atau dilemahkan akibat keterbatasan keupayaan fisik dan kemahiran teknologi yang dikuasai.

Taslim (2010:75) menyebutnya magis yang terkandung dalam diri individu yang dianggap istimewa (muncul dalam beberapa gelaran, seperti shaman, ru hi, guru, pawang, bomoh dan lain-lain) dan terpaut pada kata dan bunyi yang memberinya bentuk. Masyarakat primitif memerlukan magis hadir semasa berhadapan dengan sesuatu situasi tertentu, seperti ancaman, kepayahan atau tekanan emosi yang sulit yang dalam keupayaannya yang normal tidak dapat diatasi atau diselesaikan.

8

Malinowski dalam Firth (1963) menegaskan bahwa magis dalam masyarakat tradisional mempunyai orientasi praktis dan memenuhi fungsi alat (utility). Kepercayaan tentang kekuatan magis ini ditemukan pada cerita dongeng ketika peristiwa magis muncul memantau tokoh wira (protagonis) mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam cerita dongeng magis dipakai dan diucapkan melalui kata-kata seruan (spell atau mantra) yang khusus (disebut verbal magic) melalui perilaku objek (disebut material magic) yakni semua unsur yang membina sesuatu ritual atau upacara. Kata-kata dicetuskan secara spontan kemudian disusun dan distrukturkan manajemen suatu bentuk yang mudah dihafal. Dalam ekspresi emosi yang mencetuskan ucapan itu pergerakan anggota badan juga turut diperagakan. 2.2Landasan Teori

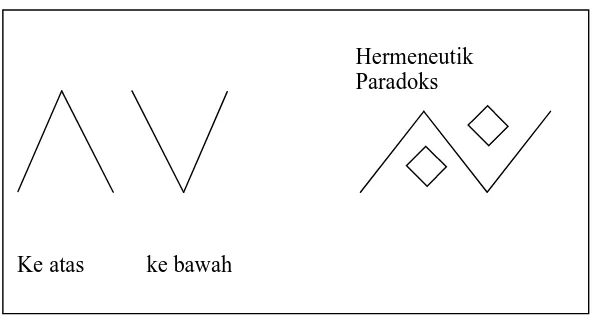

Dalam penelitian ini digunakan kajian tradisi lisan, teori hermeneutika dan pendekatan estetika paradoks yang menjadi kombinasi teori eklektik. Kajian tradisi lisan, hermeneutika dan estetika paradoks memandang budaya sebagai sistem makna dianggap semacam tempat tersimpan ingatan kolekif suatu kelompok masyarakat.

masyarakat yang diwariskan, dipelihara, dan dikembangkan secara turun menurun sesuai dengan tuntutan lingkungan yang dihadapi. (Bungin, 2006:7-8)

Sehubungan dengan fenomenologi yang memandang budaya sebagai sistem atau organisasi makna tersebut, menelaah tradisi berahoi penting untuk memahami bentuk (struktur teks, ko-teks, dan konteks) sebagai lapisan permukaan (surface behavior), dan isi (makna dan fungsi, nilai dan norma budaya serta kearifan lokal) sebagai lapisan paling dalam (tacit knowledge). Tradisi berahoi dari aspek lapisan luar (outer layer) hanya memperlihatkan sesuatu yang dapat ditonton, didengar dan dinikmati secara empiris, tetapi lapisan tengah (middle

layer) tradisi berahoi memperlihatkan makna, fungsi, nilai, dan norma tradisi

berahoi tersebut, sedangkan bagian inti (the core layer) memperlihatkan kearifan lokal yang menjadi keyakinan, kepercayaan dan asumsi dasar yang dapat menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapi manusia dalam komunitasnya. Teori hermenetika dan estetika paradoks yang dipakai dalam pengkajian ini menyiratkan bahwa tradisi berahoi sebagai gambaran atau cerminan kehidupan komunitas Masyarakat Melayu Bahorok Langkat (MBL) hal ini penting dibaca dan harus diwariskan dari satu generasi ke generasi lain dalam perkembangan zaman.

kita melihat pengetahuan dan objek pengetahuan berubah atau mengalami transformasi, sebab antara keduanya senantiasa berada dalam interaksi yang dinamis.

Pendekatan estetika paradoks mengikuti dasar pandangan fakta yang terdapat dalam data penelitian bahwa dalam realitas teks Melayu terdapat pasangan kembar oposisioner, namun saling melengkapi. Dalam teks pantun, syair dan teks berahoi terdapat banyak sekali pasangan kembar yang masing-masing yang berseberangan sikap dualisme ini dapat disesuaikan (diseimbangkan) dengan cara berpikir yang arif dan tenggang rasa.

2.2.1 Teori Penafsiran Hermeneutika

Hermeneutika dipandang sebagai kaidah yang dipergunakan untuk menafsirkan makna dan simbol-simbol dalam karya seni dan sastra. Dalam menafsirkan karya perlu dilihat dari sisi sejarah dan kehidupan pencipta teks. Sesuai dengan pandangan Gadamer (1975) bahwa dalam ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan pemahaman harus mempertimbangkan aspek sejarah khususnya hal yang bersifat hermeneutika. Kebenaran atau pemahaman tentang sesuatu perlu dilihat sebagai proses dialog yang melibatkan kesadaran subjek dan faktor-faktor lingkungan serta sejarah. Setiap peneliti yang mengkaji metodologi tafsir teks yang memahami matan, aliran-aliran dalam kritik sastra, filsafat serta ilmu-ilmu sosial pasti membutuhkan kajian tentang substansi secara umum dan analisis struktur hermeneutika.

Derrida) tidak dengan sendirinya membatasi bingkai kedua mazhab tersebut. Senantiasa ada saja kemungkinan untuk mengajukan teori baru dalam masalah memahami teks.

Pemikiran hermeneutika mula-mula muncul dalam dua bidang yaitu dalam interpretasi sastra dan dalam sejarah filsafat dan teologi. Dua bidang ini sangat berkait dalam perkembangan pemikiran hermeneutika karena untuk memahami hermeneutika dalam interpretasi sastra, pemahaman sejarah diperlukan terutama mengenai tiga varian hermeneutika seperti yang dikemukakan Lefevere (1977:47) yaitu hermeneutika tradisional, dialektik, dan ontologis.

Hermeneutika sebagai sebuah teori interpretasi reflektif didasarkan pada filosofis fenomenologis. Dasar dari hermeneutika fenomenologis adalah mempertanyakan hubungan subjek-subjek dan dari pertanyaan inilah dapat diamati bahwa ide dari objektivitas perkiraan merupakan sebuah hubungan yang mencakup objek yang tersembunyi. Hubungan ini bersifat mendasar dan fundamental (being-in-the-world) (Eagleton, 1983:59 –60).

kemungkinan pemahaman. Lingkaran pemahaman ini merupakan “lingkaran produktif.” Maksudnya, pemahaman yang dicapai pada masa kini, di masa depan akan menjadi pra-paham baru pada taraf yang lebih tinggi karena adanya pengayaan proses kognitif. Oleh karena itulah penafsiran terhadap teks dalam studi sastra pada prinspnya terjadi dalam prinsip yang berkesinambungan.

Gadamer (1975) mengatakan bahwa setiap peristiwa, pemahaman, orang yang memahami harus bermula pada suatu situasi sejarah atau lingkungan tertentu dan situasi ini membekalinya dengan prejudis-prejudis tertentu. Prejudi-prejudis datang dari tradisi (kesusastraan dan kebudayaan) si penafsir sendiri. Teks yang dihadapinya merupakan sebagian dari tradisi yang berada dalam hubungan intertekstual dengan teks-teks lain yang membina tradisi tersebut. Gadamer mengakui selain kewujudan makna dalam komunikasi manusia, hakikat lingkungan dan situasi yang bersifat sejarah turut membentuk pemikiran dan sensitivitas seseorang penafsir yang mengakibatkan tafsirannya berbeda dengan tafisran orang lain.

masyarakat Melayu bahorok Langkat, pembaca tidak dapat memberi kemudahan untuk memaknai secara langsung. Dalam hal ini teori hermeneutika diperlukan.

Prosedur hermeneutika dapat diuraikan sebagai tahapan yaitu tahap pertama membaca teks dengan penuh kesungguhan menggunakan simpathetic

imagination (imajinasi yang penuh rasa simpati). Tahap kedua menafsir maksud

penyajian teks, menentukan tanda-tanda yang terdapat di dalamnya secara analisis struktural, menentukan rujukan serta konteks dari tanda-tanda signifikan dalam teks dan menyingkap makna terdalam. Tahap ketiga, melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan makna dan gagasan dalam teks itu yang merupakan pengalaman tentang kenyataan non-bahasa (Ricoeur (1977).

Hermeneutika sebagai ilmu tentang penafsiran atau sistem penafsiran dapat diterapkan, baik secara kolektif maupun secara personal, untuk memahami makna yang terkandung dalam mitos-mitos ataupun simbol-simbol.

2.2.1.1Penerapan Hermeneutika

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hermeneutika menekankan terciptanya dialog antara penafsir dengan teks. Penerapan hermeneutika cukup luas pada ilmu-ilmu kemanusiaan, sejarah, hukum, agama, filsafat, seni, kesusasteraan, linguistik, atau ilmu-ilmu humaniora.

meneliti dalam teori hermeneutika terhadap TB, ada baiknya diambil sebuah kegiatan penafsiran tentang gejala pergantian waktu menjelang pagi.

Taslim (2012) menggambarkan pelukisan puisi “alamat hari nak Siang”9 memberikan “tanda-tanda” hari akan siang sebagaimana pengalaman manusia silam. Puisi ini mengukur masa yang paling logis dan selaras dengan kehidupan yakni memperhatikan perubahan alam lingkungan. Malam diukur melalui tabiat manusia seperti anak muda pulang bertandang (waktunya melampaui tengah malam), orang tua beralih tidur (mengalih miring badan karena lenguh), (sudah terlalu lama tidur) budak dua kali terjaga (minum susu kali kedua-biasanya pukul 4.00 pagi). Demikian pula tanda petunjuk masa (sebelum dinihari) bunyi (unggas dan kerbau serta lembu) gerak-gerik (merak mengigal) angin (mood) sering lanting riang dirimba, warna alam (fajar sidik menyingsing naik). Manusia tradisional Melayu juga tahu membaca fenomena alam-apabila embun jantan mulai turun dan ada tandanya. Itu menandakan bahwa warna putih di kaki langit mengisyaratkan peralihan malam dan siang (Taslim, 2012:44).

Estetika adalah filsafat ilmu tentang keindahan dan ‘citarasa’ (The Liang Gie, 2004:12 dalam Ratna, 2007). Sejarah estetika merupakan sejarah pemikiran filsafah tentang teori kesejatian keindahan dan teori seni yang kelahirannya di mulai oleh filsuf Plato berkembang sampai sekarang. Abad ke-18 merupakan tanggal sejarah perkembangan estetika antara Platonisme dan Modernisme. Platonisme dalam estetika ditandai dengan estetika sebagai keindahan bentuk, sedangkan modernisme ditandai dengan estetika rasa indah (Soemardjo, 2004:20). Pandangan falsafat tentang estetika dimulai pada abad ke-5 SM di Yunani, demikian pula di tahun 206 SM – 220 AD di Cina dalam zaman dinasti Han mengenal Tao (jalan) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan. Filsuf Cina akhir abad V, Hsien Ho menyusun enam prinsip dasar yang dinamai Canon Estetika Cina (Kartika, 2007). Tiga unsur utama estetika Cina adalah kebesaran dan kedaulatan, dan perfektif (penyempurnaan wujud), dan cinta alam.

Pada estetika India, personalitas semua mengacu pada objek. India sangat mementingkan sikap dan bentuk yang simbolisme (perlambangan), semua yang mencintai objek keindahan atau seni adalah didorong potensi teologis. Pandangan estetika India klasik dikenal Sad – Angga atau enam pegangan keindahan yaitu perbedaan bentuk (rupabhade), bentuk yang digambarkan sesuai dengan ide (Sadisya), pramuna (ukuran yang tepat), suasana hati (Bhawa/mood), segi pesona (lawannya), dan wibawa.

etimologis menurut Shiple (1957:21) berasal dari bahasa Yunani, yaitu Austhesia, yang diturunkan dari Aisthe (hal-hal yang dapat dianggap daya indra, tanggapan indra). Estetika adalah keindahan, beauty (Inggris) beante (Perancis) yang juga diturunkan melalui bonus, bonum, yang berarti sesuatu yang baik, sifat yang baik, keutamaan, dan kebajikan.

2.2.2.2Pengertian Estetika

Esthetics dalam bahasa Inggris adalah studi tentang keindahan dan dalam

bahasa Indonesia menjadi estetis, dan estetika, yang masing-masing berarti orang yang ahli dalam bidang keindahan, bersifat indah, dan ilmu tentang keindahan. Ciri-ciri keindahan adalah (1) keharmonisan (2) kesatuan (3) kesimetrisan (4) keseimbangan (5) pertentangan, perlawanan kontradiksi (contrast). Estetika paradoks dalam penjabaran The Liang Gie di atas digolongkan estetika oposisi (The Liang Gie, 1970:35).

2.2.2.3Estetika Paradoks

Estetika adalah filsafat ilmu tentang keindahan sedangkan paradoks dideskripsikan sebagai pernyataan yang paradoks atau kontradiksi atau pasangan kembar oposisioner yang saling melengkapi (periksa Simaya, 2006:25).

Estetika Paradoks berisi tentang konteks berpikir kolektif pada masyarakat modern. Manusia bukan bagian terpisah dalam posisi menghadapi apa saja yang berada di luar dirinya sebagai subjek. Pemikiran pramodern adalah pemikiran holistik (totalitas) yang menyamakan subjek dengan objek.

apresiasi seni sebagai perluasan arti objek seni tersebut dan sebaliknya, istilah “arti” menerima suatu konotasi “honoris” sebagaimana berpegang pada pengalaman daya tangkap arti yang tujuannya lebih tinggi mengenai estetika. “…paradox is therefore used synonymously with contradiction. Ironic situations

can also be described throught a paradox. It can be said that the definition of paradox is subjective. This is due to the fact that defferent people view this term/concept (paradox) from different angles. The use of paradox in literature is made in different context, many variatios can therefore, be found in the usage of paradox. (Krant, Robert : 1979)

Pendekatan paradoks berasal dari estetika timur yang statis, dan dogmatis, berkembang mulai zaman primitif secara lamban. Estetika paradoks masuk ke dalam estetika Barat pada masa postmodernisme ketika pakar masa itu menggali konsep kuno yang dinamakan “shock of the old” untuk tujuan melawan kaum modernisme. Mereka menggali jatidiri (identity) lama melalui latar budaya (basic

culture) atau tradisi-tradisi etnik, religius, atau nilai spritual yang berlawanan

dengan nilai rasional modenisme.

Makna paradoks dapat dijelaskan melalui penggalian konsep-konsep, kaum yang kuno menentang kaum modernisme, pencarian jati diri (identitas) yang lama yaitu berupa latar budaya (basic culture) atau tradisi, tradisi etnik, religi, atau nilai spiritual yang berlawanan dengan nilai nasional modernisme. Arti estetika paradoks menurut Popescu (2002).

Estetika paradoks tidak membedakan adanya dualisme tetapi mengkombinasi pasangan yang saling bertentangan dan saling berseberangan. Menurut Sumardjo (2006:25) estetika paradoks di Indonesia masuk pada estetika pramodern. Epistemologi pramodern Indonesia tidak memisahkan adanya dualisme objek-subjek dalam prosesi menghadapi apa saja yang berada di luar dirinya sebagai subjek. Pikiran pramodern adalah cara berpikir monoistik dan segalanya adalah tunggal atau pemikiran tertulis yang menyamakan subjek dengan objeknya.

Pola pikir masyarakat primordial Indonesia dibagi atas estetika pola dua, pola tiga, pola empat,dan pola lima, selanjutnya analisis dalam upacara berahoi akan menerapkan pola-pola sebagai berikut. Estetika pola dua dinyatakan dua hidup manusia dalam eksiskusi dualisasi adalah bahwa setiap orang berusaha menghimpun daya lewat simbol-simbol paradoks pada ritual mitos atau/dan benda-benda. Dalam estetika ini, pola dua disebut golongan masyarakat peramu (pemburu). Adapun ciri-ciri paradoks manusia adalah jiwa + badan, yang bermakna cara hidup selalu diliputi ketakutan, kecurigaan, dan lainnya.

Gambar 2.2. Pucuk Rebung (Sumber: Sumardjo, 2006:133)

Estetika pola empat dikenal dalam masyarakat pesisir kepulauan yang hidup bergantung pada kesuburan tanah dan kekayaan laut. Kosmologi masyarakat (estetika pola empat) ditandai pada wilayah dan ruang spasial yakni:

(a) Tanah perbukitan

(b)Langit (hujan) masyarakat dalam pola empat ditandai pada

(c) Laut penduduk Nusa Tenggara Timur

(d)Manusia

Alam pikir pola empat merupakan gabungan dari alam pikir pola dua dan pola tiga. Unsur dominasi yang diambil dari pola dua adalah semangat persaingan untuk mengetahui pasangan dualismenya. Masyarakat kelautan adalah masyarakat penuh persaingan, kalah-menang, kematian-kehidupan. Masyarakat maritim seperti masyarakat pola dua, hanya melakukan perburuan di lautan. Berbeda dengan budaya masyarakat pola empat yang bersifat konsumtif, mereka tinggal mengambil, memburu, mengumpulkan kekayaan yang tersedia dalam alam. Daerah-daerah pesisir perladangan dan persawahan menggabungkan diri dalam

Hermeneutik Paradoks

kegiatan pelayaran dan perdagangan seperti di Sumatera (Melayu, Jawa, Bugis, Aceh).

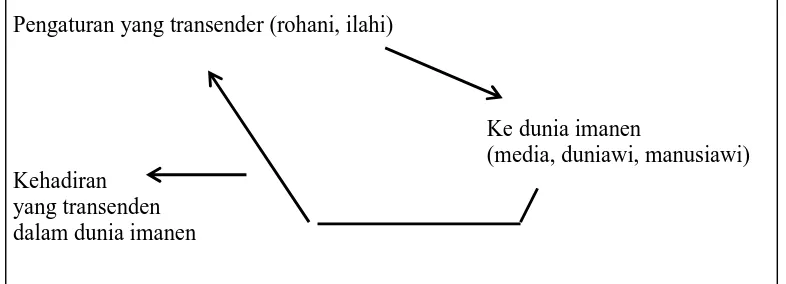

2.2.2.3.1 Estetika Pola Lima

Masyarakat pada pola lima adalah mereka yang mengandalkan hidupnya dari bersawah. Masyarakat petani sawah berbeda dengan masyarakat petani peladang. Di Indonesia, masyarakat peladang dan pesawah menggantungkan sumber hidupnya dari bertani dengan menanam padi. Kalau masyarakat peladang bertani padi di daerah perbukitan, masyarakat sawah bertani padi di dataran rendah sehingga terdapat perbedaan di antara keduanya (Sumardjo, 2006:107). Dalam masyarakat pola lima dikenal hubungan vertikal yakni relasi Ketuhanan (Transender) dengan kemanusiaan (imanen) seperti digambarkan dibawah ini.

Pengaturan yang transender (rohani, ilahi)

Ke dunia imanen

(media, duniawi, manusiawi) Kehadiran

yang transenden dalam dunia imanen

Gambar 2.3 : Pengaturan Trasenden (Sumardjo, 2006:107)

adikodrati, baik untuk keselamatan manusia di dunia atau musibah yang menimpa manusia.

Menurut Sumardjo, Artefak-artefak seni pramodern harus direkonstruksi kembali secara etik, agar dalam dekonstruksi modern tidak memperpanjang jarak dari makna. Manusia modern dapat membangun konstruksi baru yang sesuai dengan kebutuhan dengan cara mendekonstruksi dari sebuah rekonstruksi yang memadai.

Estetika Pola Lima (mancopot kalimo pancer) terdiri atas unsur alam rohani, alam semesta, alam manusia dan alam budaya. Pada estetika pola lima pada keterangan selanjutnya estetika pola lima tergolong masyarakat yang hidupnya bersawah. Kesatuan kampung terdiri atas empat kampung yang masing-masing menempati arah mata angin dan satu kampung berada di pusatnya.

Pada estetika pola lima ditandai pasangan:

(a) Kawula - Gusti

(b)Hamba - Maha Pencipta (c) Insan - Allah SWT (d)Tunggal - Plural 2.3 Kajian Terdahulu

pertunjukkan ahoi-ahoi Melayu Langkat sebagai upaya mendokumentasikan diskripsi seni tradisi tersebut.

Penelitian yang dapat mendukung kajian ini adalah sebagai berikut: Buku Adat Budaya Resam Melayu Langkat (Zainal Arifin AK, 2009), Kearifan Lokal Berpantun dalam Perkawinan Adat Melayu Batubara oleh T. Silvana Sinar (2011). Adat Budaya Melayu Batubara (Junit Ibrahim, CS, 2009). Representasi Ideologi Masyarakat Melayu Serdang Dalam Teks, Situasi, dan Budaya (T. Thirhaya Zen, 2009). Kemudian penelitian dilakukan oleh G.L. Koster Buku Mengembara di Taman-taman yang Menggoda(2011), Yoohnnee Kang, Buku Untaian Kata Leluhur (2012), Nathan Porath, Ketika Burung itu Terbang (2012),T.Akhirul” Upacara Tolak bala pada Masyarakat Pesisir Pantai Labu, Robert Sibarani dalam Buku Kearifan lokal fungsi dan peran, dan metode tradisi lisan (2012), Haji Othman bin Daya, Tradisi lisan Bercorak Cerita(2006), Helene Bovier, Lebur, Seni Musik dan Pertunjukan Dalam Masyarakat Madani(2002), T. Luckman Sinar, Sari Sejarah Serdang (2007).

Penelitian T.Silvana Sinar (2011) mengkaji tentang kearifan lokal berpantun dalam perkawinan adat Melayu Batubara yang mengungkapkan struktur, tema, makna, dan fungsi pantun perkawinan adat.

Zein (2009) dalam penelitiannya menjelaskan representasi ideologi masyarakat Melayu Serdang dalam teks, situasi, dan budaya. Dalam penelitian tersebut penulisnya memaparkan ideologi masyarakat Melayu Serdang dalam transitivitas teks dengan mengambil syair, mantra, cerita rakyat, dan pidato pawang dan pidato khutbah Jumat serta acara yang berkaitan dengan perlombaan jenis permainan dalam tradisi Melayu.

Penelitian yang dilakukan G.L. Koster (2011) berjudul “Mengembara Di Taman-taman Yang Menggoda” yang menjelaskan konvensi-konvensi naratif Melayu dengan mengambil Syar Ken Tambuhan, Syair Ikan Terubuk ditinjau dari kerangka framatik dan konstruksi naratif. Kemudian peran dagang dan dalang selaku narator dalam puitika sastra Melayu. Koster menerangkan peran dalang (yang memainkan wayang) yang berkedudukan sebagai empunya cerita, bujangga. Kemudian tipe narator pelaku dagang. Kata dagang secara simultan dapat berarti pedagang atau orang asing. Istilah-istiah lain yang juga lazim digunakan untuk mencirikan tipe orang (musafir, dan fakir). Kemudian Koster menjelaskan tentang keberadaan sebuah kerajaan dalam peristiwa perang (syair Perang Mangkasar, Perang Siak).

Riau yang mengenal dunia gaib, ritual pengobatan, mengambil madu dengan lagu cinta menjadikan tubuh sebagai mantra magis, perwujudan dan gender.

Porath (2012) yang mengkaji tradisi lisan yang bermain dengan therapi Shamanis dan Pemeliharaan Batas-batas Duniawiah di Kalangan Orang Sakai Riau. Peneliti mengungkapkan komposisi sosial Siak yang termasuk di dalamnya Orang Batin (Sakai) di wilayah Manda Hulu. Menurut penulisnya, kompleks Shamans Sakai tertanam jauh di dalam pengalaman kesejarahan kawasan Mandau hulu. Orang-orang Sakai adalah orang-orang yang tinggal di hutan di pinggiran kawasan Melayu Siak. Bagi orang Sakai, manusia memiliki kepercayaan pada roh-roh (hantu) dan ‘magis’. Satuan dasar kehidupan orang Sakai bukanlah pada perseorangan, tetapi sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Orang Sakai juga memahami manusia dalam pengertian kosmologi psikologis, yaitu pengalaman psikologi seseorang dipahami sebagai bagian dari alam gaib yang lebih luas yang menghubungkan sesorang dengan orang lain dengan alam nyata yang lebih luas.

Penelitian upacara mayarakat Melayu Pesisir Tolak Bala di Pantai Labu Deli Serdang oleh Akhirul (2012) mengetengahkan upacara ritual tolak bala dengan mengaitkan fungsi ritual tolak bala, menganalisis dampak negatif munculnya upacara ritual tolak bala dan faktor penyebab hilangnya upacara tolak bala di Desa Bagan Serdang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

sejumlah mitos sosio-politik, keagamaan dan etika dalam kebudayaan Melayu di Malaysia. Corak cerita mitos ialah cerita yang mengisahkan asal-usul institusi sosial yang dianggap penting di sisi hidup manusia. Setelah arus perubahan apabila orang Melayu memeluk agama Islam muncul peran dan posisi alim ulama yang berlandaskan hukum dan aturan Islam sebagai fitrah hidup manusia. Mitos tentang perubahan negeri tampak pada hubungan antara manusia dalam sebuah negeri. Meskipun sungai dan anak sungai menjadi petunjuk alam sebuah negeri, kawasannya ditentukan oleh sejauh mana pengaruh seorang raja. Bagi tradisi Melayu, negeri adalah searti dengan raja, kewujudannya adalah satu. Negeri tak beraja bukanlah negeri, dan tuah negeri adalah tuah seorang raja. Maka itu mitos berkaitan dengan kerajaan dan negeri adalah satu pertumbuhan negeri, asal-usul serta permulaan adat-istiadat zaman purba termasuk juga mitos yang berhubungan dengan kerajaan dan negeri.

Penelitian tradisi lisan yang lain dilakukan Bovier (2002) yang mengupas dan menguraikan seni musik dan pertunjukan dalam masyarakat Madura yang digunakan dalam perhelatan ritus puisi, nyanyian, musik, teater serta kehidupan sehari-hari penduduk Madura.

kegiatan pentas seperti acara kesenian, daur dan almanak, misalnya: perayaan nasional, perayaan muslim, perhelatan di kuburan keramat.

Pada penelitian itu dijelaskan juga perubahan dan kecenderungan dalam: media massa, seni, politik, dan kontrol sosial, kecenderungan dewasa ini: Indonesianisasi, revitalisasi, dan Islamisasi. Istilah ‘lebur’ yang dipakai peneliti berarti ’menghibur’, baik, bagus. Sebaliknya penonton yang bosan dengan pertunjukan dapat berteriak ‘ta lebur’.Dengan demikian istilah lebur menjai inti pengalaman esetis Madura.

Penelitian Sinar, Dkk (2007) berdasarkan hasil konvensi Adat dan Seni Budaya Melayu Kesultanan Serdang 29 Juli 2007 di Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini memetakan kembali wilayah Kerajaan Serdang dari aspek upacara adat, sistem sosial ekonomi, ekosistem alam, olahraga, dan pemainan remaja, seni kuliner, kesenian, dan ornamen Melayu Serdang. Secara historis Kewilayahan Serdang termasuk dalam Residensi Sumatera Timur .Pada saat itu kekuasaan pemerintahan raja-raja Melayu, Karo dan Simalungun itu ditumbangkan dalam kecamuk politik yang disponsori kaum komunis dalam tragedi 3 Maret 1946 dalam peristiwa ‘revolusi sosial’. Banyak kaum bangsawan dibunuh serta, istana diserbu dan khazanah budaya dijarah.

2.4 Konstruk Penelitian

mengakibatkan kekuatan primodial masyarakat adat dan pribumi hilang dan terjadi pergeseran nilai budaya masyarakat Melayu Bahorok Langkat.

Dampak pemanasan global, pembasmian hutan yang melanda negara ini mengakibatkan warga masyarakat kekurangan lahan pertanian. Kemudian perusakan hutan lindung, mengeringnya air dan sumber energi pangan. IPTEKS perkembangan teknologi informasi yang terjadi sekarang demikian cepat dan menghasilkan media dan komunikasi yang canggih, efektif dan efisien. Masyarakat Melayu Bahorok Langkat secara keseluruhan juga telah kehilangan pengayom (sultan) yang pada masa lalu sebagai penggerak seni dan budaya. Masyarakat generasi muda di Bahorok dewasa ini tergerus dengan kondisi ini sehingga tidak lagi melaksanakan tradisi berahoi dan jarang lagi melaksanakan upacara tradisi berahoi (TB) pada waktu panen.