ANALISIS KUALITAS UDARA DI KAMPUS IPB BARANANGSIANG ANALISIS KEBUTUHAN LUASAN AREA HIJAU DI KOTA PALEMBANG INDUSTRIALISASI VERSUS PERKEMBANGAN PARIWISATA DAN PERIKANAN DI PROVINSI BANTEN KUALITAS TANAH AGROEKOSISTEM APEL KOTA BATU JAWA TIMUR BERDASARKAN BIOINDIKATOR STRUKTUR KOMUNITAS COLLEMBOLA PENGEMBANGAN KOMPOSTER DAN BIOSTRATER SEBAGAI UPAYA PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI DESA MLUWEH POTENSI EKOSISTEM PADANG LAMUN SEBAGAI BLUE CARBON DI PERAIRAN DESA KAHYAPU PULAU ENGGANO PROVINSI BENGKULU STUDI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG DI KABUPATEN BANGKA TENGAH VALUASI EKONOMI EKOSISTEM MANGROVE DI TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN

JURNAL

PUSAT STUDI LINGKUNGAN

PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA

ENVIRONMENT & DEVELOPMENT

ISSN 0216 - 2717 VOLUME 01, NOMOR 2; 2015

Lingkungan

& Pembangunan

Penanggung Jawab

Ketua Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) Dewan Editor

Fisika dan Pendidikan

Prof. Dr. Lambang Subagiyo, MSc. Kesehatan dan Lingkungan Prof. dr. Haryoto Kusnoputranto, SKM. Dr. PH

Teknik Kimia

Prof. Dr. Ir. Tjandra Setiadi, M.Eng. Arsitektur

Prof. Ir. Agus Budi Purnomo, MS. PhD.

Biologi

Prof. Dr. Ir. Agoes Soegianto, DEA Pertanian

Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP Sosial Ekonomi

Prof. Dr. Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc.

Lingkungan Dr. Dwi P. Sasongko

Teknik Lingkungan Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, MSc

Editor Pelaksana

Dr. Ir. Hefni Effendi, MPhil. dan Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS.

Asisten Editor

Sri Muslimah, S.Si.

Andreas Pramudianto, SH., MHum.

Alamat Redaksi

Jurnal Lingkungan dan Pembangunan

Sekreatariat Eksekutif Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan

Gedung C Lantai V, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430 Telp. 021-31930318, 021-31930309, Fax. 021-31930266 Homepage: www.bkpsl.org/jurnal / email: jurnal-bkpsl@bkpsl.org

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Kampus IPB, Dramaga 16680

DAFTAR ISI

Daftar Isi iv

Dari Redaksi v

ARTIKEL

Analisis Kualitas Udara di Kampus IPB Baranangsiang Sri Muslimah, Ana Turyanti, Hefni Effendi

107

Analisis Kebutuhan Luasan Area Hijau di Kota Palembang

Yustin Patria Primordia, Hilda Zulkifli, Dinar Putranto, Ishkaq Iskandar

116

Industrialisasi Versus Perkembangan Pariwisata dan Perikanan di Provinsi Banten

Supriharyono

127

Kualitas Tanah Agroekosistem Apel Kota Batu Jawa Timur Berdasarkan Bioindikator Struktur Komunitas Collembola

Husamah

141

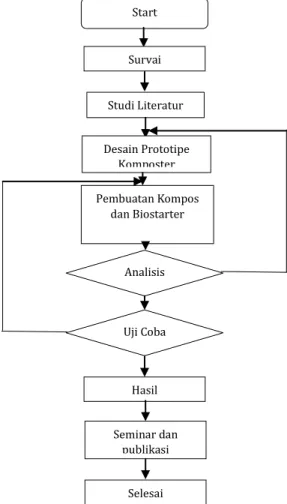

Pengembangan Komposter dan Biostarter Sebagai Upaya Penanganan Masalah Sampah di Desa Mluweh

Indra Riadi, Imam Noor Said, Bella Anggita Pratiwi, Yunita Fahni, Agus Hadiyanto

156

Potensi Ekosistem Padang Lamun Sebagai Blue Carbon di Perairan Desa Kahyapu Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu

Rauf Achmad SuE, Endro Nurdianto, Ratna Suharti

169

Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan “Kolong” di Kabupaten Bangka Tengah

Wahyudi Himawan, Indra Yustian, Ardiyan Saptawan, Fachrurrojie Sjarkowie

185

Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Teluk Bintan Kabupaten Bintan Sigit Winarno, Hefni Effendi, Ario Damar

Terbitan Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Volume 1 No. 2 tahun 2015 ini memuat beberapa tulisan hasil penelitian dan tinjauan masalah lingkungan dari berbagai wilayah di negara kita.

Artikel pertama menjelaskan tentang analisis kualitas udara di Kampus IPB Baranangsiang, artikel kedua berjudul analisis kebutuhan luasan area hijau di Kota Palembang, selanjutnya artikel ketiga berjudul industrialisasi versus perkembangan pariwisata dan perikanan di Provinsi Banten. Artikel keempat membahas tentang kualitas tanah agroekosistem apel Kota Batu Jawa Timur berdasarkan bioindikator struktur komunitas Collembola. Artikel kelima tentang Pengembangan komposter dan biostarter sebagai upaya penanganan masalah sampah di Desa Mluweh. Artikel keenam membahas Potensi ekosistem padang lamun sebagai blue carbon di perairan Desa Kahyapu Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Artikel ketujuh berjudul Studi pengelolaan dan pemanfaatan kolong di Kabupaten Bangka. Artikel kedelapan berjudul Valuasi ekonomi ekosistem mangrove di Teluk Bintan Kabupaten Bintan.

Harapan redaksi, terbitan kali ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan yang berkaitan dengan perkembangan lingkungan hidup. Akhirul kata, redaksi senantiasa menerima kritik, masukan, dan saran yang membangun demi keberlanjutan penerbitan Jurnal Lingkungan dan Pembangunan.

107

Lingkungan dan Pembangunan

ANALISIS KUALITAS UDARA DI KAMPUS IPB

BARANANGSIANG

Sri Muslimah1, Ana Turyanti2, Hefni Effendi3

1 dan 3. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH-LPPM), IPB 2. Departemen Geofisika dan Meteorologi, FMIPA, Kampus IPB

Email: ms.srimuslimah@gmail.com

Abstrak

Analisis kualitas udara menjadi penting bagi pengetahuan karena informasi tersebut menjadi indikasi polutan di wilayah tersebut. Dalam studi ini analisis kualitas udara dilakukan di Kampus IPB Baranangsiang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas udara di Kampus IPB Baranangsiang. Hasil pengamatan kualitas udara pada tahun 2015 menunjukkan kualitas udara di Kampus IPB Baranangsiang masih dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari parameter analisis kualitas udara yaitu nitrogen dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, oksidan, karbon mono oksida, dan debu yang dibawah baku mutu. Apabila dibandingkan dengan kualitas udara pada tahun 2009, kampus IPB Baranangsiang mengalami penurunan konsentrasi pada parameter kualitas udara. Beban emisi tertinggi adalah di bagian depan kampus, hal ini disebabkan oleh bagian depan kampus adalah Jalan Padjajaran yang banyak dilewati oleh kendaraan. Kualitas udara dalam ruangan (indoor) cukup baik. Berdasarkan hasil analisis kualitas udara di sekitar kampus, di ruangan kampus, dan beban emisi dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di Kampus IPB Baranangsiang adalah baik. Kebijakan yang diambil untuk mempertahankan kualitas udara ini adalah dengan menjaga kelestarian ekosistem pendukung udara bersih, seperti adanya pohon rindang dan tempat parkir terfokus.

108

AIR QUALITY ANALYSIS IN IPB BARANANGSIANG CAMPUS

AbstractAnalysis of air quality becomes important for our knowledge because that information can be used as pollution indication in an area. This study was carried out at IPB Baranangsiang Campus. Objective was to identify air quality in campus area and nearby. Observations in 2015 showed that air quality was good category. That is shown by air quality parameters (nitrogen dioxide, hydrogen sulfida, sulfur dioxide, oxydant, carbon monoxide, and particle of dust bellow quality standard). Comparison of this result with 2009’s result, IPB Baranangsiang Campus air quality content decreased. High emission in front of campus, is due to heavy traffic at Padjajaran Street. Indoor ambient air quality was good. Outdoor and indoor air quality of IPB Baranangsiang campus was concluded good. Measures for maintaining good air quality was proposed through more trees planting and designated parking area.

Key words: air quality, IPB Baranangsiang Campus, air quality parameters

1. PENDAHULUAN

Udara merupakan elemen penting dalam kehidupan mahluk hidup. Udara yang bersih dapat memberikan kenyamanan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk hidup. Beberapa fenomena yang sedang dialami sebagian besar masyarakat Pulau Sumatera, khususnya di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, sedang mengalami penurunan kualitas udara akibat asap kebakaran hutan (Detik, 2015). Dampak langsung yang dapat dirasakan apabila terjadi penurunan kualitas udara adalah timbulnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas atau ISPA.

Kualitas udara haruslah dijaga baik di perumahan, perkantoran, dalam dan luar ruangan, begitu pula dengan kampus. Kampus adalah tempat dimana seluruh civitas akademik berinteraksi dan menjalankan segala aktivitas. Indikasi seberapa besar pencemaran yang telah terjadi dapat diukur dengan berbagai metode. Selain itu, pembangunan berwawasan lingkungan sangatlah penting dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas udara di Kampus IPB Baranangsiang berdasarkan hasil pengamatan dan perbandingan dengan baku mutu.

109 2. METODOLOGI

Parameter kualitas udara yang diamati mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996, kemudian menganalisisnya di laboratorium. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil pengukuran pada tahun 2009 dan 2014 (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup /DELH Kampus IPB Baranangsiang).

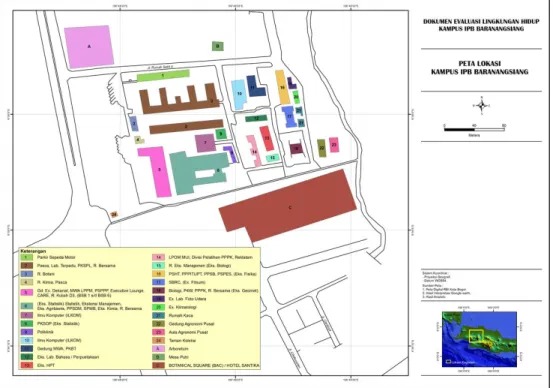

Lokasi pengamatan kualitas udara ambien dilakukan di tiga tempat. yaitu 1) Lapangan Taman Koleksi (UB-1), 2) Taman Mahatani (UB-2), dan 3) Di depan Gedung Pusat Kajian Hortikultura (UB-4). Pengukuran sampel kualitas udara ambien dalam ruangan kampus dilakukan di Ruang Kuliah A PSL, Kampus IPB Baranangsiang (Gambar 1).

Gambar 1. Lokasi sampling kualitas udara ambien.

(Sumber : DELH Kampus IPB Baranangsiang, 2015)

Beban emisi dari kendaraan bermotor di kampus juga dihitung untuk mengetahui besar beban emisi per hari di area kampus, dengan menggunakan rumus berikut (Hickman, 1999 dalam Tarigan, 2009).

110

Ei = N x Fei x l Keterangan :

Ei = Beban emisi pencemar i (g/hari) N = Jumlah kendaraan bermotor FEi = Faktor emisi pencemar i (g/km) l = Panjang ruas jalan yang dilalui (km)

Kualitas udara ambien di sekitar kampus dihitung begitu pula dengan kualitas udara dalam ruangan. Analisis kualitas udara ambien di dalam ruangan kampus dihitung untuk mendapatkan nilai rata-rata konsentrasi setiap parameter.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan DELH Kampus IPB Baranangsiang 2015, Kampus IPB Baranangsiang memiliki suhu rata-rata bulanan terendah pada Bulan Januari dan tertinggi pada Bulan November dengan tipe iklim A (berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt-Ferguson). Nilai curah hujan rataan selama 13 tahun terakhir (2001-2013) adalah 4304 mm. Tipe curah hujan di Bogor termasuk tipe monsoonal dimana terdapat dua puncak hujan dalam setahun dan curah hujan tertinggi antara Bulan Juli-Agustus. Besar RH rata-rata berkisar 70% (Bulan Agustus) hingga 82% (Bulan Februari). Radiasi matahari optimal pada Bulan September yaitu sebesar 11.9 MJ m-2. Arah angin di sekitar kampus tidak dominan dan

sangat acak, kecepatan angin berkisar 0,5 – 0,7 m/det. Stasiun cuaca menunjukkan kecepatan angin rata-rata terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada Bulan Oktober.

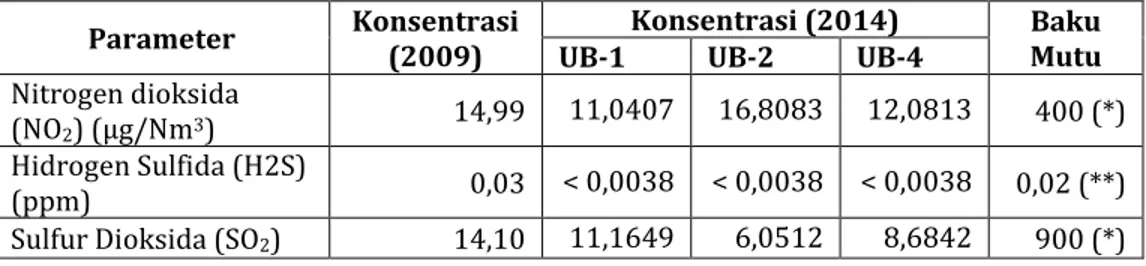

Kualitas udara di Kampus IPB Baranangsiang pada tahun 2009 dibandingkan dengan pada tahun 2014 (Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan ualitas udara ambien Kampus IPB Baranangsiang Tahun 2009 dan 2014.

Parameter Konsentrasi (2009) UB-1 Konsentrasi (2014) UB-2 UB-4 Baku Mutu

Nitrogen dioksida

(NO2) (µg/Nm3) 14,99 11,0407 16,8083 12,0813 400 (*)

Hidrogen Sulfida (H2S)

(ppm) 0,03 < 0,0038 < 0,0038 < 0,0038 0,02 (**) Sulfur Dioksida (SO2) 14,10 11,1649 6,0512 8,6842 900 (*)

111

Parameter Konsentrasi (2009) UB-1 Konsentrasi (2014) UB-2 UB-4 Baku Mutu

(µg/Nm3) Oksidan (O3) (µg/Nm3) 5,47 1,5062 1,9448 1,0928 235 (*) Karbon mono-oksida (CO) (µg/Nm3) 2604,65 < 2500 < 2500 < 2500 30.000 (*) Debu (µg/Nm3) 165,98 81,93 72,43 71,98 230 (*)

* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 tahun 1996 tentang Tingkat Kebauan (Sumber : DELH Kampus IPB Baranangsiang, 2015)

Ketiga lokasi pengamatan di Tahun 2014 mewakili bagian depan yang berbatasan dengan Jalan Padjajaran, bagian tengah dan bagian belakang Kampus IPB Baranangsiang. Titik lokasi pengamatan kualitas udara terdiri dari 3 yaitu Lapangan Taman Koleksi (UB-1), Taman Mahatani (UB-2), dan di Depan Gedung Pusat Kajian Hortikultura (UB-4). Secara umum konsentrasi parameter pada tahun 2009 dan tahun 2014 mengalami penurunan. Seluruh parameter pada tahun 2014 memiliki konsentrasi dibawah baku mutu. Hal ini merupakan indikasi bahwa pada tahun 2014 kualitas udara ambien adalah baik.

Pada tahun 2009, kualitas udara ambien cukup baik yang ditunjukkan seluruh konsentrasi parameter berada dibawah baku mutu, kecuali H2S

yang berada diatas baku mutu. Penyebabnya adalah sumber transportasi yang banyak dan berbahan bakar solar. Berdasarkan nilai rata-rata kualitas udara ambien di Kampus IPB Baranangsiang Tahun 2014, Kampus IPB Baranangsiang masih memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Asumsi jarak tempuh/ruas jalan yang dilalui mobil untuk parkir di area kampus IPB adalah sekitar 100 m, maka didapat beban emisi PM10 sebesar 0,36 gram/hari, CO sebesar 97,2 gram/hari, NO2 sebesar 6,9

gram/hari dan SO2 sebesar 0,33 gram/hari.

Sedangkan untuk sepeda motor yang masuk area parkir, rata-rata per hari sekitar 300 unit, dan dengan posisi dekat dengan pintu masuk maka jarak tempuhnya lebih kecil yaitu sekitar 20 m atau sekitar 0,02 km. Dengan asumsi tersebut didapat beban emisi PM10 dugaan adalah 1,44 gram/hari, CO sebesar 84 gram/hari, NO2 1,74 gram/hari dan SO2

sebesar 0,05 gram/hari. Dengan asumsi bahwa bahan bakar yang digunakan kendaraan bermotor mayoritas bensin.

112

Beban emisi ini tidaklah besar dibandingkan dengan kontribusi dari kendaraan yang melalui Jalan Padjajaran hingga Tugu Kujang, yang merupakan posisi lampu lalu lintas dan berada tepat di depan Kampus IPB Baranangsiang.

Berdasarkan data jumlah kendaraan yang masuk ke area kampus per hari, jumlah mobil sekitar 30 unit dan sepeda motor sekitar 300 unit. Perhitungan dilakukan berdasarkan metode dan didapatkan beban emisi dugaan (g/hari) seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Beban emisi dugaan di sekitar Kampus IPB Baranangsiang.

Lokasi Jumlah kendaraan per hari Beban emisi dugaan (g/hari)

Pintu Masuk Parkir Kampus PM10 CO NOx SO2

Mobil campuran 30 0,36 97,2 6,9 0,33 Motor 300 1,44 84 1,74 0,05 Jumlah 1,80 181,2 8,64 0,38 Jalan Padjajaran Mobil campuran 4195 25,2 8390,0 419,5 5,45 Motor 3689 44,3 2582,3 53,5 1,48 Bus + Truk Sedang 231 16,2 127,05 137,5 10,74 Jumlah 85,6 11099 610,4 17,67

Jalan Rumah Sakit 2

Mobil mix 490 1,18 392,00 19,60 0,25

Motor 629 3,02 176,12 3,65 0,10

Jumlah 4,20 568,12 23,25 0,36

(Sumber : DELH Kampus IPB Baranangsiang, 2015)

Beban emisi tertinggi untuk parameter PM10, CO, NOx dan SO2 berada

di Jalan Padjajaran yaitu 85,6 g/hari, 11,099 g/hari, 610,4 g/hari, dan 17,67 g/hari. Beban emisi terendah untuk semua parameter berada di pintu masuk parkir kampus. Beban emisi tertinggi berada di Jalan Padjajaran karena jumlah kendaraan bermotor yang lebih banyak dibandingkan di pintu masuk parkir kampus.

Kualitas udara dapat menurun apabila emisi disekitar wilayah tersebut meningkat. Peningkatan emisi salah satunya dapat disebabkan oleh pengguna kendaraan. Hasil pembakaran dari kendaraan menjadi penyumbang emisi (Ismiyati et al., 2014). Penggunaan kendaraan yang semakin meningkat di masyarakat harus diimbangi dengan kegiatan

113 penghijauan agar terdapat keseimbangan antara kebutuhan menggunakan kendaraan dan kebutuhan akan kesehatan (udara bersih). Adanya kegiatan car free day menjadi sebuah kegiatan yang dapat diterapkan di kota-kota berkembang lainnya sebagai upaya penyeimbangan alam. Meskipun belum ada perhitungan besar penurunan emisi yang ditimbulkan, namun kegiatan tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya.

Di Jalan Padjajaran, jumlah kendaraan yang melintas lebih banyak dibandingkan di pintu masuk parkir kampus dan Jalan Rumah Sakit 2. Selain karena Jalan Padjajaran merupakan perlintasan kendaraan menuju Jakarta dan kota-kota lainnya, di jalan ini juga sering mengalami kemacetan. Seperti diungkapkan oleh Boediningsih (2011) bahwa kemacetan memiliki beberapa diantaranya yaitu ada pengguna jalan yang tidak tertib, melawan arus, dan kurangnya petugas yang berjaga di jalan tersebut.

Kualitas udara dalam ruangan (indoor) di kampus menunjukkan bahwa ruangan di Kampus IPB Baranangsiang masih baik yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata konsentrasi setiap parameter yang masih dibawah baku mutu. Hasil analisis sampel kualitas udara ambien dalam ruangan kampus ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kualitas udara ambien dalam ruangan kampus.

No Parameter

Baku Mutu

UB-3

NAB PSD/KTD

BDS mg/m3 BDS mg/m3

1. Gas Nitrogen Dioksida (NO2) - - - - 0,0071

5 - 3 - 0,0038

2. Gas Sulfur Dioksida (SO2) - - - 0,25 0,0104

- - - - 0,0055

3. Gas Dihidrogen Sulfur (H2S) - - - - < 0,003

5 - 1 - < 0,002

4. Gas Karbon Monoksida (CO) - - - 29 < 2,5

- - 25 - < 2,1

5. Gas Amonia (NH3) - 17 - 24 0,0009

25 - 35 - 0,0005

114

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13 Tahun 2011 Lampiran II Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di Tempat Kerja, NAB: Nilai Ambang Batas, PSD: Paparan Singkat Diperkenankan, KTD: Kadar Tertinggi Diperkenankan, BDS: Bagian Dalam Sejuta/part per million (ppm),

Gallagher et al. (2015) menyebutkan bahwa kualitas udara di suatu wilayah dapat ditingkatkan dengan dua metode, yaitu porous and solid barriers. Hal ini juga dapat diterapkan di Kampus IPB Baranangsiang, karena prinsip kedua metode ini cukup mudah untuk diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas udara. Metode porous dapat dilakukan dengan menanam lebih banyak pohon dan vegetasi lainnya yang memungkinkan untuk ditanam. Sedangkan metode solid dilakukan dengan memiliki parkiran yang terfokus pada suatu tempat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sampel kualitas udara ambien baik di sekitar kampus (outdoor) maupun di dalam ruangan (indoor), Kampus IPB Baranangsiang memiliki kualitas udara yang baik. Hal ini ditunjukkan pada nilai rata-rata konsentrasi parameter NO2, SO2, CO, Debu, H2S, dan

Oksidan (O3) masih dibawah baku mutu.

5. DAFTAR PUSTAKA

Boediningsih, W. 2011. Dampak kepadatan lalu lintas terhadap polusi udara Kota Surabaya. Jurnal Fakultas Hukum XX:20.

Detik.com. 2015. Riau Darurat Asap, Menteri LHK: Jambi, Sumsel, dan Kalimantan Siaga Darurat. Diakses dari : http://news.detik.com/ berita/3018524/riau-darurat-asap-menteri-lhk-jambi-sumsel-dan-kalimantan-siaga-darurat (2 Oktober 2015).

DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup). 2015. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup IPB Baranangsiang. Bogor.

Gallagher, J. Richard, B. Christina, H.F. Prashant, K. Laurence, W.G. and McNabola, A. 2015. Passive methods for improving air quality in the built environment: a review of porous and solid barriers. Journal of Atmospheric Environment 120: 61-70.

Hickman, A.J. 1999. Methodology for calculating transport emissions and energy consumption, transport research laboratory. Tesis. Tarigan

115 Abner. Estimasi emisi kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan Kota Medan.

Ismiyati, Marlita, D. dan Saidah, D. 2014. Pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik 1:3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

116

Lingkungan dan Pembangunan

ANALISIS KEBUTUHAN LUASAN AREA HIJAU DI KOTA

PALEMBANG

(Studi Kasus DAS Bendung dan DAS Musi 2/Lambidaro)

Yustin Patria Primordia1, Hilda Zulkifli2, Dinar Putranto3 Ishkaq

Iskandar4

1, 2, 3, dan 4. Jurusan Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

4. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), Universitas Sriwijaya Email : yustin.patria@gmail.com

Abstrak

Pembangunan dapat menyebabkan dampak positif atau negatif bagi kesejahteraan manusia. Masalah utama saat ini adalah sebagian besar ruang terbuka hijau (RTH) terdegradasi oleh proses pembangunan kota yang tidak terkontrol dengan baik. Sektor mikro di kota akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang terbuka hijau. Pengelolaan ruang terbuka hijau di kota digunakan untuk memperhitungkan kontribusi ruang hijau untuk mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2013. Lokasi penelitian pada kawasan DAS Bendung dan DAS Lambidaro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi Kebutuhan RTH sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim di Kota Palembang tahun pada tahun 2012 telah mampu memenuhi kebutuhan oksigen untuk manusia. Kota Palembang pada kawasan DAS Bendung berdasarkan kebutuhan oksigen memerlukan luas ruang terbuka hijau sebesar : 623,69 ha, atau 30,56% dari luas eksisting sedangkan luas ruang terbuka hijau yang diperlukan di DAS Lambidaro sebesar 552,38 ha atau 11,14% dari luas eksisting.

117

ANALYSIS OF GREEN LAND AREA REQUIREMENT IN

PALEMBANG CITY

(Case Study in Bendung Watershed and Musi

2/Lambidaro Watershed)

Abstract

Development may result in positive or negative impact on human welfare. The main problem today is most of the space with high value of the natural environment is degraded by the current city development process. Microclimate sector in the city will be greatly influenced by the condition of the green space. This research was conducted in March 2013 at watershed of Bendung River and Lambidaro River. In 2012 green open space (RTH) of Palembang has been able to meet the oxygen needs for human.. Bendung watershed needs open space of 623,69 ha (30,56% of the existing area). Lambidaro watershed need open space of 552,38 ha (11,14% of the existing area.)

Key words : Green Open Space , O2

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan manusia, pada dasarnya menimbulkan suatu dampak yang positif maupun negatif. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak negativ, salah satu diantaranya yaitu menurunnya kualitas lingkungan yang ada. Penurunan kualitas lingkungan merupakan akibat dari eksploitasi sumberdaya alam karena adanya meningkatnya kebutuhan hidup manusia.

Phenomena tersebut merupakan masalah yang tidak menggembirakan yang hampir dialami di berbagai pembangunan di dunia. Namun permasalahan serius dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan Kota. Pada satu sisi suatu kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, ataupun mempunyai peran dalam memberikan income yang baik bagi penduduknya. Namun pada sisi lain, acapkali pengembangan kota dilakukan tanpa melihat batas ruang dengan nilai ekologi dan lingkungan alam yang tinggi yang disebut natural ecosystems.

Permasalahan utama saat ini adalah hampir sebagian besar ruang dengan nilai lingkungan alam yang tinggi saat ini terdegradasi oleh proses perkembangan kota dan tidak menguntungkan. Salah satu

118

lingkungan alam yang dapat mempertahankan kondisi ekosistem alam pada kawasan perkotaan adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga kota melalui peranannya sebagai paru-paru kota, sumber air dalam tanah, mencegah erosi, keindahan dan kehidupan satwa, menciptakan iklim mikro, serta sebagai unsur pendidikan (Muis, 2005).

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk serta pembangunan di segala bidang. ). Menurut Simonds dan Starke (2006) RTH mempunyai peran yang penting dalam suatu kawasan perkotaan, terutama karena fungsi serta manfaatnya yang tinggi dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan alami perkotaan.Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya luas area terbangun di Kota Palembang dan mengurangi luas RTH. Penurunan luasan RTH mengakibatkan berubahnya iklim mikro Kota Palembang, berupa peningkatan suhu udara dan penurunan kelembaban udara (BAPPEDA, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luasan RTH ditetapkan minimal 30% (20% RTH Publik dan 10% RTH Private) dari total luas wilayah. Dari data Dinas Pertamanan dan Lampu Jalan Kota Palembang luasan RTH kota Palembang untuk jenis hutan kota, jalur hijau dan taman kota tahun 2005-2006 adalah sebesar 4,1%, 2006-2007 sebesar 4,4%, 2007-2008 sebesar 4,8%, dan tahun 2010-2011 sebesar 5,3%. Rekapitulasi RTH di kota Palembang tahun 2011 mencapai 47,3% dari persentase luasan kota Palembang yaitu 40.061 Ha. Total luasan RTH ini meliputi hutan, sawah, kebun, empang, rawa, kuburan, lapangan, kolam retensi dan danau yang ada di kota Palembang.

Kota Palembang mempunyai banyak anak-anak sungai, selain itu juga dilalui oleh sungai besar seperti sungai Musi, sungai Ogan, sungai Komering dan sungai Keramasan. Kota Palembang terbagi menjadi 2 zona yaitu zona CBD atau pusat kota dan Outer atau daerah pinggiran, yang masing-masing zona dialiri oleh anak-anak dari sungai besar yang berpengaruh pada RTH yang ada kota Palembang.

DAS yang ada di kawasan pusat kota yaitu DAS bendung dengan panjang 8500 m, lebar 6-15 m dalam 1-3 m dan luas ‘’catchment area’’ 2.259 ha dengan jumlah penduduk yang berdomisili di bantaran sungai sebanyak 13 ribu jiwa sedangkan DAS yang ada di pinggiran kota seperti DAS

119 Lambidaro dengan panjang 500 m , lebar 3-8 m, dalam 1-3 m dan luas catchment area 5.209 ha dengan jumlah penduduk di sana 1000 jiwa serta DAS lainnya.

Penelitian ini menyajikan kebutuhan RTH sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim di Kota Palembang pada DAS Bendung dan DAS Lambidaro. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dasar mengenai RTH Kota Palembang berdasarkan kebutuhan air dan data kebutuhan hutan kota berdasarkan kebutuhan air sebagai data pembanding dari hasil penelitian sebelumnya

2. METODOLOGI

Kegiatan pengumpulan data penelitian pada prinsipnya adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Proses pengumpulan data akan meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer didapat dari data observasi lapangan. Pengumpulan data sekunder didapat melalui survey instansional untuk memperoleh dokumen seperti buku statistik, buku rencana dan peraturan terkait.

2.1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer di lakukan melalui observasi lapangan pada anak sungai musi yang ada di daerah CBD dan Outer. Lokasi penelitian di daerah CBD di ambil pada DAS Bendung. Lokasi penelitian didaerah Outer DAS Lambidaro.

2.2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan survai instansional yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui survai sekunder pada instansi-instansi terkait. Tujuan penggunaan metode pengumpulan data ini adalah : Mendapatkan data-data peraturan, pedoman pelaksanaan dan aturan-aturan standar yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi yang terkait dengan ruang lingkup penelitian.

2.3. Analisis Kebutuhan RTH

120

2. Kebutuhan RTH dihitung berdasarkan kebutuhan oksigen manusia. Kebutuhan RTH (L) metode Gerakis (1974) yang dimodifikasi Wisesa (1988) dalam Adiastari (2010).

2.4. Analisis RTH Berdasarkan Kebutuhan Air

Analisis Luas RTH yang dibutuhkan sebagai tempat meresapkan air dihitung dengan menggunakan modifikasi pendekatan luas hutan kota berdasarkan kebutuhan air dengan rumus sebagai berikut (Muis, 2005) Rumus :

Keterangan :

La : luas ruang terbuka hijau (m2) Po : jumlah penduduk (jiwa)

K : konsumsi air per kapita (l/hari/jiwa) r : laju peningkatan pemakaian air c : koefisien resapan

PAM : kapasitas suplai perusahaan air minum (m3/tahun) t : tahun

Pa : potensi air diluar PAM (misalnya danau) (m3/tahun)

z : kemampuan tanah/media dalam menyerap air (c x i) (m/tahun) i : curah hujan per tahun (m/tahun)

2.5. Kebutuhan Hutan Kota Berdasarkan Kebutuhan Oksigen

Keterangan :

Lt : luas RTH Kota pada Tahun ke-t(m2)

Pt : jumlah kebutuhan oksigen bagi penduduk pada tahun ke-t

Kt : jumlah kebutuhan oksigen bagi kendaraan bermotor pada tahun ke-t Tt : jumlah kebutuhan oksigen bagi ternak pada tahun ke-t

54 : tetapan yang menunjukkan bahwa 1 m2 luas lahan

menghasilkan 54 gram berat kering tanaman per hari 0,9375 : tetapan yang menunjukkan bahwa 1 gram berat kering

tanaman adalah setara dengan produksi oksigen 0,9375.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya rencana tata ruang suatu daerah lebih cenderung mempertimbangkan nilai-nilai ekonomis dibandingkan nilai-nilai lingkungan. Akibat dari kecenderungan tersebut banyak lahan yang

121 seharusnya merupakan kawasan lindung (termasuk kawasan resapan air), tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bahkan kadang dialihkan fungsinya menjadi kawasan industri, pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain.

Menentukan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Palembang sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim di Kota Palembang, sangat tergantung pada kondisin RTH yang sudah ada, dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palembang. Berdasarkan kawasan lindung atau alami, kawasan hijau buatan, dan kawasan hijau fungsional, RTH dialokasikan sebagai bagian dari kehidupan perkotaan di kota Palembang dan memiliki fungsi intriksik, fungsi ekstrinsik,perlindungan tata air, fungsi ekonomi, estetika dan sarana produksi.

Sampai saat ini kriteria untuk penentuan kawasan resapan air masih belum jelas (belum ada yang baku) dan pada umumnya diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah. Seharusnya kriteria baku perlu ditetapkan, paling tidak sebagai acuan pemerintah daerah untuk melakukan zonasi kawasan-kawasan yang berpotensi untuk meresapkan air ke dalam tanah. Karena fungsi kawasan resapan air selain sebagai penambah cadangan air tanah juga berfungsi untuk mengurangi potensi kemungkinan terjadinya banjir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Pada peraturan tersebut luasan Ruang Terbuka Hijau didasarkan (berbasis) pada Kebutuhan Oksigen perkotaan dan Kebutuhan Air Perkotaan. Nurisjah dan Pramukanto (1995) menyatakan bahwa RTH adalah areal bagian dari suatu ruang terbuka (open space) kota yang secara optimal digunakan sebagai daerah dan berfungsi secara langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan dan kesejahteraan warga kotanya. RTH di kawasan perkotaan merupakan salah suatu bagian dari kota yang sangat penting nilainya, tidak hanya ditinjau dari segi fisik dan sosial, tetapi juga dari penilaian ekonomi dan ekologis.

3.1. Kebutuhan Oksigen Manusia Berdasarkan Kebutuhan Oksigen di Daerah DAS Lambidaro dan Daerah DAS Bendung.

Semua aktivitas kehidupan membutuhkan oksigen (O2). Dari semua

jenis konsumen oksigen yang paling banyak mengkonsumsi O2 adalah

122

bermotor memerlukan O2 untuk pembakaran bahan bakarnya

sedangkan O2 bagi hewan ternak digunakan untuk metabolisme basal

dalam tubuhnya.

Menurut Smith (1981) manusia mengoksidasi 3000 kalori per hari dari makanannya dan menggunakan sekitar 600 liter O2 dan memproduksi

sekitar 480 liter CO2. Manusia membutuhkan 600 liter O2 setiap hari

atau setara dengan 864 gram O2 per hari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2010, jumlah penduduk di wilayah pengembangan DAS Bendung 677, 510.48 Jiwa dan jumlah penduduk di wilayah pengembangan DAS Lambidaro 526, 245.24 Jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk dan kebutuhan O2 untuk wilayah

DAS Lambidaro dan DAS Bendung tahun 2010 dapat di ketahui sesuai dengan Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan oksigen Manusia di DAS Lambidaro dan Bendung Tahun 2010.

Wilayah

Pengembangan Penduduk Jumlah Konsumsi Oksigen

Manusia/hari (gram/hari) Konsumsi Oksigen (gram/hari) DAS Bendung 677.510,48 864 585.369.053,46 DAS Lambidaro 526.245,24 454.675.890,81

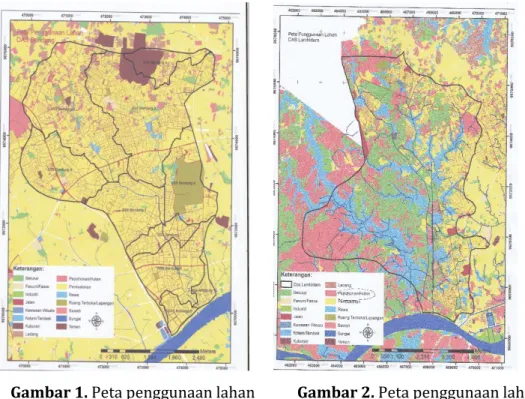

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan parameter jumlah penduduk, kawasan DAS Bendung menggunakan oksigen lebih banyak dibandingkan kawasan DAS Lambidaro. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan DAS Bendung memerlukan luasan RTH yang lebih besar di bandingkan kawasan DAS Lambidaro, seperti yang terlihat pada masing-masing peta penggunaan lahan pada DAS Bendung dan DAS Lambidaro pada Gambar 1 dan 2.

123

Gambar 1. Peta penggunaan lahan

DAS Bendung. Gambar 2. Peta penggunaan lahan DAS Lambidaro.

3.2. Konsumsi Oksigen untuk Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor juga merupakan konsumen yang mengkonsumsi oksigen dalam jumlah besar, sehingga sangat penting untuk diperhitungkan. Berdasarkan klasifikasi kendaraan bermotor menurut penggunaanya, Arismunandar (1988) menyatakan jumlah pemakaian bahan bakar untuk kendaraan bermotor bensin adalah 0,200-0,220 kg/PS (horse power). jam (rata-rata 0,210 kg/PS. jam), dengan kebutuhan oksigen bahan bakar sebesar 2,77 kg O2 agar mampu

menghasilkan energi. Sedangkan jumlah pemakaian bahan bakar untuk kendaraan bermotor diesel adalah 0,140 – 0,180 kg/PS.jam (rata-rata 0,160 kg/PS.jam), dengan kebutuhan tiap 1 kg bahan bakar sebesar 2,86 kg oksigen. Berdasarkan data dari hasil penelitian dilapangan, jenis kendaraan bermotor di wilayah Kota Palembang terdiri dari 4 Kategori yaitu seperti terlihat pada Tabel 2.

124

Tabel 2.Kebutuhan oksigen menurut klasifikasi jenis kendaraan bermotor.

Klasifikasi minimal Daya

Kebutuhan Bahan Bakar (kg/PS Kebutuhan Oksigen Tiap 1 Liter BB (kg) Kebutuhan Oksigen (kg/hari) Kebutuhan Oksigen (gram/hari) Sepeda Motor 1 0,21 2,77 0,5817 581,7 Kendaraan Penumpang 20 0,21 2,77 11,634 11634 Kendaraan truk 50 0,21 2,77 29,085 29085 Kendaraan bus 100 0,16 2,86 45,76 45760 Jumlah 87,0607 87060,7 Rata-rata 21,7652 21765,175

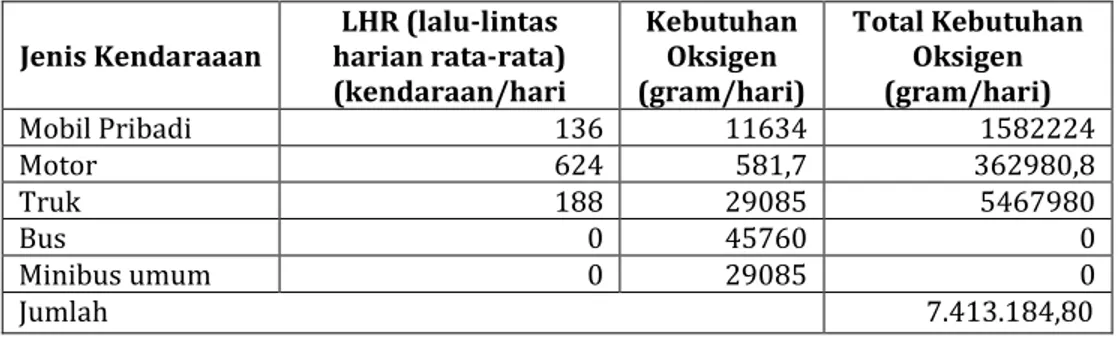

Untuk mengetahui jumlah dan kebutuhan oksigen untuk kendaraan bermotor di Wilayah DAS Lambidaro dan DAS Bendung, maka dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus bunga berganda. Hasil prediksi jumlah rata-rata lalu lintas harian kendaraan yang ada didaerah DAS Lambidaro dan DAS Bendung diketahui terdapat 948 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 136 unit mobil pribadi, 624 unit 624 sepeda motor dan 188 unit truk, sehingga didapatkan total kebutuhan oksigen sebesar 7.413.184,80 gr/hari (Tabel 3).

Tabel 3. Kebutuhan oksigen kendaraan bermotor di DAS Lambidaro dan DAS Bendung.

Jenis Kendaraaan harian rata-rata) LHR (lalu-lintas

(kendaraan/hari Kebutuhan Oksigen (gram/hari) Total Kebutuhan Oksigen (gram/hari) Mobil Pribadi 136 11634 1582224 Motor 624 581,7 362980,8 Truk 188 29085 5467980 Bus 0 45760 0 Minibus umum 0 29085 0 Jumlah 7.413.184,80

3.3. Kebutuhan Luas RTH Berdasarkan Kebutuhan Oksigen

Pengumpulan Data RTH Kota Palembang pada Daerah DAS Lambidaro dilaksanakan dengan melakukan delineasi lokasi RTH pada Peta Garis Skala 1 : 65.000 sedangkan daerah DAS Bendung dengan Peta Garis Skala 1: 25.000 yang diperoleh dari plotting Foto Udara, hasil dari

layer-125 layer yang berupa unsur RTH yang berupa Alang-Alang. Bangunan, Belukar, Danau Ranau, Empang/Kolam, Hutan, Jalan, Kebun, Kelapa, Ladang, Pohon, Ruang Terbuka, Sawah, Sungai dan Tanah Kosong.

Pendekatan perhitungan luas hutan kota berdasarkan kebutuhan air tahun 2010 untuk wilayah Daerah DAS Bendung sebesar 2.040,67 Ha (30,56 % luas wilayah) dan DAS Lambidaro sebesar 4.958,64 Ha (11,14% luas wilayah) yang merupakan kawasan padat penduduk maka dapat diketahui luas RTH yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan air melalui kebutuhan air melalui kebutuhan sebagai berikut

Tabel 4. Kebutuhan RTH di DAS Lambidaro dan DAS Bendung tahun 2010 berdasarkan kebutuhan O2.

Wilayah

Pengembangan Luas Wilayah (Ha) Kebutuhan RTH (Ha) Luas RTH Eksisting Luas (%)

DAS Bendung 2.040,67 623,69 227,58 30,56

DAS Lambidaro 4.958,64 552,38 3392,21 11,14

Berdasarkan luas RTH eksisting, RTH daerah DAS Bendung belum dapat mencukupi kebutuhan oksigen, sedangkan RTH daerah DAS Lambidaro telah mampu memenuhi kebutuhan RTH penduduk dan kendaraan bermotor. Luas RTH yang dibutuhkan oleh daerah DAS Bendung untuk memenuhi kebutuhan oksigen penduduk dan kendaraan bermotor lebih besar dari 30% luas wilayah, sedangkan daerah DAS Lambidaro lebih kecil dari 30% luas wilayah.

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan iklim mikro, sehingga dapat mengurangi efek panas melalui pendinginan oleh vegetasi yang tumbuh di dalamnya. Andjelicus (2008) menyatakan bahwa vegetasi yang tumbuh di ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi, yaitu fungsi hidrologis dan fungsi klimatologis terkait pengaturan iklim dan hidrologi kota. Dengan demikian perkembangan kota khususnya pada negara berkembang sangat disarankan untuk mempertimbangkan badan air dan area hijau pada perencanaan kota. 4. KESIMPULAN

Berdasarkan jumlah penduduk, kendaraan dan ternak maka Kawasan DAS Lambidaro tahun 2010 sudah mampu memenuhi kebutuhan oksigen bagi manusia sedangkan DAS Bendung harus menambah RTH

126

untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Kota Palembang pada kawasan DAS Bendung berdasarkan kebutuhan oksigen saat ini memerlukan luas ruang terbuka hijau sebesar : 623,69 ha, atau 30,56% dari luas eksisting sedangkan luas ruang terbuka hijau yang diperlukan di DAS Lambidaro sebesar 552,38 ha atau 11,14% dari luas eksisting.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andjelicus, P. J. 2008. Program perencanaan wilayah dan kota. Tesis. ITB. Bandung.

Arismunandar, W. 1988. Penggerak mula motor bakar torak . Penerbit ITB. Bandung.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Kota Palembang dalam Angka. Palembang.

BAPPEDA. 2012. Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Palembang tahun 2012-2013. Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika). 2000. Laporan Akhir. Palembang. Provinsi Sumatera Selatan.

Muis, B.A. 2005. Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan oksigen dan air di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Tesis. Pascasrjana IPB. 2005.

Nurisjah, S. dan Pramukanto, Q. 1995. perencanaan lanskap (penuntun praktikum). Program Studi Arsitektur Lanskap, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB (Tidak Dipublikasikan). Bogor. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M. 2008. Pedoman

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Direktorat Jenderal Penata Ruang Departemen Pekerjaan Umum.

Simonds, J.O. and Starke, B.W. 2006. Landscape architecture a manual of environmental planning and design. McGraw-Hill. New York.

Smith, J.M. 1981. Chemical engineering kinetics. 3 ed., Mc.Graw Hill Book Company, Inc. New York.

127

Lingkungan dan Pembangunan

INDUSTRIALISASI VERSUS PERKEMBANGAN PARIWISATA

DAN PERIKANAN DI PROVINSI BANTEN

Supriharyono

Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, LPPM, Universitas Diponegoro Email: pries1950@gmail.com

Abstrak

Penelitian dampak pengembangan industri dan pariwisata terhadap kunjungan wisata dan produksi perikanan telah dilakukan pada akhir Desember 2014 di Provinsi Banten yang mempunyai objek-objek wisata, khususnya bahari, yang menarik dan sangat diminati oleh wisatawan baik nusantara maupun manca negara. Rata-rata sekitar 11 ribu wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Banten setiap tahun. Dilain pihak, sub-sektor perikanan, bisa menghasilkan sekitar 60.000 ton ikan per tahunnya. Disamping itu, pemerintah daerah juga mengembangkan sektor industri yang telah dibangun dan beroperasi sampai dengan tahun 2014 ada 164 industri. Beberapa industri, baik langsung maupun tidak langsung, aktivitasnya dilaporkan telah menurunkan kualitas air di sekitarnya. Sampah dan limbahnya menyebabkan pemandangan yang kurang mengenakan bagi para wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut, termasuk juga pengembangan perikanan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dipersiapkan strategi pengelolaan, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tumpang tindih antar aktivitas-aktivitas yang ada, yaitu industri, pariwisata, dan perikanan.

128

INDUSTRIALISATION VERSUS TOURISM AND FISHERIES

DEVELOPMENTS IN BANTEN PROVINCE

Abstract

Study on impact of development of industrial and tourism on tourism and fisheries production had been carried out at Banten Province in the end of December 2014. Banten province which has many locations of tourist destinations, particularly marine tourism, are becoming a favorite location for tourist visit, either national or international. An average about 11 thousands of tourist visit Banten Province every years. In fisheries sub-sector, Banten produces about 60 thousand ton of fish per year. Meanwhile the government developes the industrial sector. About 164 industries have been built and operated in Banten Province up to year 2014. Some industries, either direct or indirect, had been reported that their activities contributed to decreasing of water quality at surrounding areas. Finally their disposal and sewage may resulted in inconvenience destination for tourist visit, as well on fisheries development. Based on the facts, such management strategy, therefore, has to be prepared in order to anticipate such overlapping among others activities, i.e. industries, tourism, and fisheries.

Key words : Industry, Tourism, Fisheries, Banten Province

1. PENDAHULUAN

Pantai Anyer, merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang diandalkan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Namun disamping perkembangan pariwisata bahari ini, pertumbuhan industri di daerah ini juga cukup pesat. Menurut catatan sampai bulan November 2014 ada 164 industri, yang bergerak dalam berbagai bidang usaha di Provinsi Banten. Selain itu sub-sektor lain, seperti perikanan, baik tangkap maupun budidaya, juga tidak ketinggalan untuk dikembangkan. Menurut informasi sampai dengan tahun 2004 Provinsi Banten mempunyai potensi produksi perikanan sebesar 76.324,50 ton, namun baru dimanfaatkan 82,09%. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat bersemangat untuk mencapai tangkapan lestari.

Di sisi lain, di bidang wisata, Provinsi Banten mempunyai cukup banyak daerah kunjungan wisata, seperti pantai Carita, Karang Bolong, Tanjung Lesung, dan pantai Anyer, yang sangat diminati oleh para wisatawan. Padahal di setiap lokasi tersebut biasanya juga mempunyai spot-spot lokasi yang mempunyai daya tarik tersendiri. Pantai Anyer, yang merupakan fokus studi ini, mempunyai cukup banyak spot kunjungan wisata, seperti pantai Sambolo, Marbella, Cibeureum, Marina, Pasir Putih

129 Florida, dan Pantai Jambu. Daerah-daerah kunjungan wisata ini semua diharapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten tidak “hilang” akibat adanya salah urus (mismanagement). Bagaimana kondisi lingkungan sumberdaya alam, khususnya perairan yang ada selama ini, apakah kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut cukup bersinergi atau justru overlapping, yang akhirnya memicu terjadinya kontra produktif terhadap potensi sumberdaya alam yang ada ? Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam.

2. METODOLOGI

Studi ini dilakukan di wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten selama dua bulan (Desember 2014-Januari 2015). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diambil langsung di lapangan dengan metode observasi, yang dilakukan pada saat liburan Natal dan Tahun Baru, yaitu 25-31 Desember 2014. Data yang dikumpulkan berupa informasi tentang pengaruh industrialisasi terhadap pariwisata dan produksi perikanan di daerah pantai Anyer (Gambar 1). Data dikumpulkan dengan melakukan survei dan pengamatan langsung, baik kondisi fisik daerah studi maupun respons masyarakat terhadap kondisi daerah wisata sekaligus industri dan pengembangan perikanan. Responden dipilih secara acak dengan menggunakan teknik puposive random sampling. Masyarakat responden, meliputi wisatawan, karyawan hotel, pedagang, dan penyedia jasa rekreasi di pantai Anyer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Keadaan Umum Pantai Anyer

Secara geografis Provinsi Banten terletak di 8° LS, dekat dengan Barat dan pulau Sumatra, atau terletak di antara pulau Sumatra, Jawa-Barat dan Jakarta. Provinsi Banten mempunyai luas daratan sekitar 8.800,83 km2. Wilayah ini menyimpan kekayaan dan keanekaragaman

sumberdaya alam yang cukup potensial, antara lain keberadaan hutan produksi, lahan pertanian, pertambangan dan energi, yang sudah dan belum dimanfaatkan. Sebagai contoh, sumberdaya mineral, yang telah diusahakan antara lain zeolit, bentonit, sirtu, pasir kuarsa, batu gamping, felspar, bondclay, lempung, fosfat, toseki, kalsedon, opal, kayu

130

terkersikan, marmer, pasir laut, emas, dan batubara. Sumberdaya energi alternatif yang belum dimanfaatkan, antara lain energi fosil (batubara), panas bumi, tenaga air, biomassa, tenaga surya, tenaga angin di wilayah pantai selatan, dan energi gelombang laut.

Gambar 1. Sketsa Daerah Studi, Provinsi Banten.

Sementara itu, wilayah pesisir dan laut Provinsi Banten dengan luas perairan 11.134,22 km2 (belum termasuk perairan nusantara/teritorial

dan ZEEI yang dapat dimanfaatkan), dengan panjang garis pantai 509 km, serta 55 pulau-pulau kecil dan pulau terluar, menyimpan kekayaan dan keragaman sumberdaya pesisir dan laut. Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut dengan produksi tahun 2004 yang sebesar 76.324,50 ton baru dimanfaatkan 82,09% dari potensi lestari di wilayah perairan Kabupaten Pandeglang (92.971 Ton), sehingga belum memperhitungkan potensi lestari wilayah perairan lainnya. Potensi sumberdaya perikanan budidaya, seperti budidaya laut (KJA dan rumput laut) di pantai utara dan pantai barat, serta lahan tambak hingga tahun 2005 baru dimanfaatkan sekitar 58,2% (8.010,55 Ha) dari potensi 13.768,9 Ha.

Namun dibalik potensi sumberdaya perikanan diatas ternyata kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut, yang mendukung produksi tersebut semakin meningkat, khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam, abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang. Kerusakan yang dipengaruhi oleh

131 aktivitas manusia antara lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak dan praktek produksi yang tidak ramah lingkungan. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak, sebagaimana pada tahun 2003 beberapa kasus yang ditanggulangi seperti tumpahan minyak kapal tangki di Binuangeun dan di Cilegon. Sementara praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal (illegal fishing) serta penambangan terumbu karang diperkirakan masih terjadi yang memperparah kondisi habitat ekosistem pesisir dan laut (RPJM Prov. Banten 2007-2012).

Terkait dengan potensi sumberdaya alam di wilayah Banten, tampaknya potensi ini tidak lepas dengan kondisi iklim di wilayah tersebut. Untuk diketahui, seperti wilayah di Indonesia lainnya, wilayah Banten beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu hujan dan kemarau, dengan suhu udara rata-rata 28°C. Bagian selatan Banten merupakan daerah berbukit yang landai, sementara bagian utara merupakan daerah dataran rendah/pantai. Pantai ini diketahui cukup potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata bahari. Salah satu daerah pantai tujuan wisata bahari yang cukup terkenal di Provinsi Banten adalah pantai Anyer.

3.2. Anyer Sebagai Daerah Tujuan Wisata

Anyer pada mulanya merupakan sebuah desa kecil, yang sunyi, namun kini berubah menjadi daerah tujuan wisata. Hal ini karena pantainya yang indah berpasir putih dan adanya sejumlah tempat rekreasi, terutama wisata air seperti, surfing, diving, dan lainnya (Gambar 2). Sebenarnya di Banten terdapat beberapa pantai atau tempat wisata bahari yang banyak diminati oleh para wisatawan, baik yang berasal dari Jakarta maupun daerah lainnya. Disamping Pantai Anyer, masih ada beberapa lokasi pantai lainnya yang juga diminati para wisatawan, diantaranya adalah Pantai Carita, Pantai Karang Bolong dan Pantai Tanjung Lesung. Secara administratif, pantai-pantai tersebut terletak di Provinsi Banten, tetapi dibawah kabupaten yang berbeda. Pantai Anyer dan Pantai Karang Bolong terletak di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Sementara, Pantai Carita dan Pantai Tanjung Lesung terletak di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Pantai-pantai yang indah dan layak untuk kunjungan wisata ini pada hakekatnya tidak hanya terletak

132

di kedua lokasi pantai itu saja, akan tetapi juga di lokasi-lokasi lainnya. Walaupun bisa jadi lokasi-lokasi tersebut adalah masih termasuk di dalam kawasan pantai yang disebut sebelumnya. Sebagai contoh, tempat wisata pantai Anyer terdiri dari sejumlah pantai, a.l. Pantai Sambolo, Pantai Marbella, Pantai Cibeureum, Pantai Marina, Pantai Pasir Putih Florida, dan Pantai Jambu. Karena kondisi pantainya yang landai, maka pantai-pantai ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan, terutama pada saat liburan. Sarana wisata yang tersedia di pantai-pantai tersebut umumnya berupa penyediaan tempat atau sarana untuk berenang dan bermain pasir di pantai, snorkeling, diving, jetski, banana boat, paraceiling, selancar air (surfing), dan lainnya. Disamping itu, termasuk diantaranya adalah jalan-jalan santai atau jogging di sepanjang pantai, atau bahkan sekedar bersantai di area pantai tersebut sambil dipijat.

Gambar 2. Riak gelombang merangsang pengunjung untuk berselancar. Berdasarkan hasil laporan dari Pemerintah Kabupaten Serang (2012), jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Serang, baik wisnus (wisatawan nusantara) maupun wisman (wisatawan manca negara) cenderung naik atau terus menaik dari tahun ke tahun semenjak wilayah ini menjadi bagian dari Provinsi Banten (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Serang.

Jenis Wisatawan Jumlah Kunjungan

2009 2010 2011

Nusantara 9.806.149 10.632.924 11.037.114

Mancanegara 1.006 1.251 2.076

Total 9.807.155 10.634.175 11.039190

133 Hasil kunjungan ke daerah wisata, khususnya di Pantai Anyer, tampak kunjungan wisatawan sangat ramai. Hal ini terjadi karena pada tersebut (25-27 Desember 2014) adalah saat liburan Natal dan menjelang Tahun Baru. Hal ini senada dengan informasi dari pengelola salah satu hotel, yaitu Hotel Pondok Layung, bahwa pada saat liburan, seperti Sabtu-Minggu, dan hari-hari libur nasional lainnya, termasuk Natal dan Tahun baru, umumnya jumlah pengunjung naik. Tetapi tidak demikian halnya pada saat Hari Raya atau lebaran, walaupun hari-hari itu liburan, jumlah pengunjung biasanya relatif sepi. Oleh karena itu, pengelola hotel, seperti Hotel Pondok Layung, memberi discount sampai 50%. Discount ini lebih tinggi, dibandingkan dengan discount pada saat low season, seperti Januari-Maret, yang diberi discount hanya 40%. Informasi serupa juga dilaporkan oleh para responen, yang berupa pedagang dan penyedia jasa lainnya.

Mereka semua membenarkan bahwa saat liburan seperti ini jumlah pengunjung bisa melimpah (walaupun tarif kamar naik pada saat liburan dibandingkan dengan tarif pada hari-hari biasa). Banyak pengunjung yang tidak booking lebih dahulu atau hanya datang go show saja terpaksa harus mencari hotel lainnya, karena kamar umumnya sudah fully booked, terkecuali untuk hotel-hotel dengan kapasitas kamar yang banyak, seperti Hotel Marbella mempunyai 300 kamar. Terkait dengan informasi pemberian discount pada saat lebaran, ternyata tidak demikian faktanya. Berdasarkan hasil recheking penulis, yang berpura-pura memesan kamar hotel pada saat lebaran, Syawal 1436 H, ternyata harga sewa kamarnya justru naik hampir dua kalinya. Pemberian discount hanya berlaku pada saat bulan puasa, yang mana pengunjungnya memang cenderung berkurang dari hari libur biasanya. 3.3. Kontroversi Industrialisasi dengan Perkembangan Industri

Pariwisata dan Perikanan di Banten

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, yang mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Industrialisasi dapat dipandang sebagai bagian dari proses modernisasi. Perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Di satu sisi, industrialisasi memberikan dampak positif terhadap masyarakat, antara lain menambah penghasilan penduduk, menghasilkan aneka

134

barang yang diperlukan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk.

Namun di sisi lain, indutrialisasi tidak jarang juga menimbulkan dampak negatif, seperti terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran bisa terjadi baik di lingkungan daratan/udara, maupun perairan, yang membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Karenanya pengelolaan lingkungan sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan, khususnya perairan. Untuk diketahui Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Serang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2011-2015, telah mencanangkan pengembangan industrialisasi, sekaligus pariwisata dan perikanan. Walaupun pada rencana pembangunan tersebut telah diarahkan ke pembangunan yang ramah lingkungan, namun apabila usaha dan/atau aktivitas industri tersebut tidak dikontrol dengan baik, maka pencemaran lingkungan akan terjadi.

Seperti diinformasikan di atas, karena keindahan panorama pantai Anyer dan sekitarnya, maka daerah Anyer dan sekitarnya oleh pemerintah Provinsi Banten dijadikan tempat andalan pengembangan sektor pariwisata bahari. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Banten juga diprimadonakan sebagai daerah industri. Tahun demi tahun jumlah industri terus meningkat. Akibatnya banyak para wisatawan yang mengeluhkan kondisi daerah tujuan wisata ini. Daerah menuju ke lokasi wisata di pantai Anyer, sebagai contoh yang pada mulanya disuguhi pemandangan alam pantai yang menawan, kini lebih banyak dijumpai bangunan-bangunan industri, dengan cerobong-cerobong asap, dan sarana pabrik lainnya.

Gambar 3 menunjukkan beberapa industri yang ada di sepanjang jalan menuju ke lokasi wisata di Pantai Anyer. Disamping turunnya tingkat kenyamanan atau estetika, perkembangan industri di daerah tersebut diduga juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan ekomorpik. Perubahan dimaksud adalah perubahan fisika lingkungan, yang kemungkinan bisa menurunkan kualitas lingkungan, termasuk kualitas air, yang ada di sekitar pantai tersebut. Hal ini terutama terjadi apabila industri-industri tersebut membuang limbah cairnya ke perairan sekitarnya tanpa diolah lebih dulu. Hal demikian berdampak terhadap kehidupan perairan, seperti ikan, karena daerah tersebut juga

135 merupakan tempat pengembangan sub-sektor perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Selain itu juga menimbulkan pengaruh terhadap kesehatan masyarakat, khususnya para wisatawan yang mandi-mandi di perairan laut di situ.

Gambar 3. Beberapa industri yang ada di sepanjang jalan menuju ke lokasi wisata di Pantai Anyer.

3.4. Dampak Industrialisasi terhadap Kualitas Air Pantai Anyer, Banten dan Sekitarnya

Berdasarkan hasil penelusuran, jumlah industri yang ada di Provinsi Banten sampai bulan Nopember 2014 tercatat ada 164 industri, yang bergerak dalam berbagai bidang usaha. Keberadaan industri ini apabila tidak dikelola dengan baik, khususnya pengelolaan limbah padat dan cairnya, maka kegiatan atau usaha ini akan berpengaruh terhadap industri pariwisata, seperti menurunnya jumlah kunjungan wisata bahari dan/atau aktivitas lainnya, seperti usaha perikanan, di Provinsi Banten. Penurunan kualitas air sebagai akibat limbah cair yang tidak terkendali, dikhawatirkan juga akan merusak ekosistem sumberdaya pesisir dan laut di sekitarnya, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Padahal diketahui bahwa ekosistem sumberdaya tersebut disamping mempunyai daya tarik tersendiri terhadap wisatawan juga merupakan tempat pemijahan (spawning), pengasuhan (nursery) dan tempat mencari makan (feeding ground) ikan-ikan dan binatang laut lainnya.

Berdasarkan hasil kajian beberapa industri yang ada di kawasan Banten, aktivitasnya baik langsung maupun tidak langsung pernah dilaporkan

136

telah menyebabkan turunnya kualitas air atau mencemari perairan di sekitarnya. Sebagai contoh, PT Indo Biofuels Energy, yang memproduksi bio solar, limbah kimianya dilaporkan telah mencemari perairan laut Banten. Akibat pencemaran tersebut perairan pantai (laut) yang ada di belakang pabrik tersebut berubah warnanya menjadi hitam pekat (PT Indo Fuels, 2011). Dampak aktivitas industri seperti ini, seringkali juga terjadi sacara tidak langsung atau terjadi sebagai akibat limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri tersebut. Namun dampak tersebut terjadi sebagai akibat limbah atau tragedi sampingan dari aktivitas asosiasinya.

Seperti yang pernah dilaporkan oleh harian Banten Raya pada hari Rabu, 04 Desember 2013 (Metropolis, 2013). Harian tersebut merilis berita terjadinya tumpahan minyak dari kapal asing berbendara Singapura yang tengah sandar di Dermaga PT Asahimas Chemical (ASC) Cilegon. Berdasarkan informasi kapal yang bernama Shouthern Marmaid dan merupakan mitra rekanan PT ASC itu menabrak dermaga Jetty PT ASC karena diterjang ombak besar. Sebagai akibatnya lambung kapal bocor, dan bahan bakar kapalnya tumpah ke perairan Ciwandan dan laut sekitarnya. Kejadian serupa juga pernah dialami di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 10 September 2004, yaitu ketika kapal tanker MT Lucky Lady, yang berbendera Malta telah menabrak karang di Areal 70 atau alur masuk pelabuhan Pertamina, pada saat terjadi ombak besar di perairan tersebut. Sebagai akibatnya sekitar 1.500 Metrik Ton (1,37%) minyak mentah, jenis Cyrria Crude Oil, tumpah ke perairan laut Cilacap (Supriharyono, 2009).

Kejadian pencemaran, juga dilaporkan oleh Faidil (2004), di kawasan Pelabuhan Karangantu di Kabupaten Serang, Banten, telah tercemar limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Limbah organik dan nonorganik, termasuk yang berbahaya dan beracun itu, berasal dari kapal dan masyarakat. Lebih lanjut Faidil (2004) menambahkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Serang, Anang Mulyana, menyatakan limbah bahan pencemar yang dimaksud adalah berupa oli yang berasal dari kapal nelayan dan pengangkut kayu, yang berlabuh di pelabuhan itu. Akibat limbah oli tersebut, warna air laut di kawasan tersebut menjadi hitam pekat, dan berminyak. Selain itu, Fransisca (2011), yang mengidentifikasi tingkat pencemaran pesisir berdasarkan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir sebagai masukan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Berdasarkan hasil kajiannya dilaporkan bahwa beberapa kegiatan, seperti pemukiman dan industri,

137 telah menyebabkan pencemaran di wilayah pesisir Cilegon. Keberadaan permukiman telah menggelontorkan limbah cemaran deterjen yang cenderung telah berada diambang batas baku mutu air laut bagi kegiatan pariwisata bahari. Adapun kegiatan industri, cemaran air yang digelontorkan berupa limbah amoniak bebas, nitrit dan seng, yang nilainya telah berada diambang batas baku mutu air laut bagi kehidupan biota laut. Padahal diketahui bahwa ekosistem sumberdaya perairan wilayah pesisir Kota Cilegon telah diprioritaskan sebagai menunjang sektor perikanan tangkap. Walaupun demikian Anang Mulyana (Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Serang) tidak mendapat keluhan dari nelayan tentang menurunnya hasil tangkapan ikan akibat pencemaran. Hal ini senada dengan laporan produksi perikanan laut di Provinsi, yang ada kecenderungan terus menaik sejak tahun 2008 (Tabel 2).

Tabel 2. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten. No Tahun Produksi (Ton) No Tahun Produksi (Ton)

1 2012 59.702 5 2008 55.858

2 2011 57.891 6 2007 62,300

3 2010 57.254 7 2006 58,300

4 2009 57.257 8 2005 59,200

Sumber: Bappeda Banten (2013); Statistik Kelautan dan Perikanan (2012)

Hasil interview dengan para responden di Pantai Anyer, terkait dengan produksi perikanan, mungkin karena lokasinya cukup jauh dengan letak tumpahan minyak, cemaran minyak itu tidak menurunkan produksi ikan. Lebih lanjut, penurunan produksi lebih dipengaruhi oleh ombak besar dan musim ikan. Ketika ombak cukup besar, para nelayan cenderung banyak yang tidak melaut. Kalaupun melaut hasil tangkapannya tidak begitu banyak, dibandingkan dengan ketika musim ikan atau saat angin atau ombak tenang. Hasil tangkapan ikan pada saat musim ikan bisa mencapai satu perahu payang penuh. Kalau pada musim ombak besar, hanya beberapa ikan saja yang bisa dibawa pulang. Namun harga ikannya tidak banyak berbeda. Sebagai contoh ikan teri ketika musim ikan harganya sekitar Rp 30.000/kg, sedangkan waktu tidak musim ikan harganya naik tidak seberapa, yaitu hanya sekitar Rp 35.000/kg.

Namun tidak demikian halnya dengan hasil penelitian Supendi et al. (2014) yang melaporkan bahwa limbah industri yang digelontorkan ke Teluk Banten melalui DAS yang bermuara ke teluk tersebut telah

138

menurunkan produksi tambak di sekitar Teluk Banten. Lebih lanjut DAS yang bermuara di Teluk Banten, seperti DAS Cibanten setiap harinya menerima sekitar 501,2 m3 per buangan limbah cair dari 5 (lima) pabrik

yang membuang limbahnya secara langsung, yaitu PT Raja Gudang Mas, PT Super Siliciando Semesta, PT Yooshin Indonesia, dan PT Kolon Inda. Selain itu DAS Cibanten juga menerima 1.790 m3 limbah cair per hari

dari 10 pabrik, yang tidak secara langsung membuang ke sungai utama, yaitu Sungai Cidurian, tetapi melalui saluran khusus yang dibuat pabrik, yaitu PT Eka Nindya Karsa, PT Frans Pultralex, PT Shinta Wooshung, PT Kulit Murni Asia Tenggara, PT Parmasindo, PT Tunas Sumber Idea Kreasi, PT Saridaya Plasindo, PT Dystar Colour Indonesia, PT Budi Texindo, dan PT Sugih Brother (Pemerintah Provinsi Banten, 2008). Di samping DAS Cibanten, Teluk Banten juga menerima limbah cemaran dari DAS Ciujung, yang merupakan sungai utama lain, selain Sungai Cidurian di Kabupaten Serang. Akibat banyaknya limbah cemaran yang masuk ke DAS tersebut tingkat pencemarannya di sungai ini semakin parah. Warna air di Sungai Ciujung berubah menjadi hitam. Berdasarkan laporan dari Pemerintah Provinsi Banten (2008) DAS Ciujung menerima 67.397 m3 buangan limbah cair per hari dari 30 industri di wilayah

Serang Timur. Lima industri langsung membuang limbahnya ke sungai, yaitu PT Murni Mapan Mandiri, PT Cipta Paperia, PT Nikomas Gemilang, PT Indah Kiat Pulp and Paper, dan PT Intercipta Kimia Pratama.

Terkait dengan dampak cemaran industri terhadap dampak penduduk, seperti diungkapkan sebelumnya dampak cemaran industri juga pernah dilaporkan oleh beberapa peneliti, baik dampak yang langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dipikirkan strategi pengelolaannya.

4. KESIMPULAN

Pantai Anyer sangat dimininati oleh wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Namun seiring dengan perkembangan industri di daerah tersebut, maka dampaknya akan cukup membahayakan bagi pengembangan pariwisata. Hal ini bukan hanya terjadi pada penurunan jumlah wisatawan, tetapi juga keselamatan atau kesehatan para wisatawannya. Karenanya strategi pengelolaannya perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya overlapping usaha dan/atau kegiatan

139 antara industri, kepariwisataan, dan perikanan, yang tampaknya diprogramkan secara bersamaan.

Terkait dengan upaya pengelolaan di atas, maka diperlukan pemantauan khususnya kelayakan kualitas air tidak hanya terhadap estetik saja, akan tetapi juga untuk kehidupan organisme, dan kesehatan manusia atau wisatawannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Banten. 2013. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten. Diakses dari http://bappeda.bantenprov.go.id/upload/BOOKLET /BOOKLET%20TAHUN%202013.pdf. (23 Desember 2014).

Faidil, A. 2004. Perairan karangantu tercemar limbah B3. http://tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2004/03/24/brk,2004 0324-20,id.html (23 Desember 2014). Diakses dari Tempo News Room, 24 Maret 2004

Fransisca, A. 2011. Tingkat pencemaran perairan ditinjau dari pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Kota Cilegon. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 22 (2):145-160.

Metropolis. 2013. Perairan laut ciwandan diduga tercemar. Diakses dari http://www.bantenraya.com/metropolis/metro-cilegon/2562-perairan-laut-ciwandan-diduga-tercemar, Rabu, 04 Desember 2013; 12:20 WIB

Pemerintah Provinsi Banten. 2008. Profil Provinsi Banten.

Pemerintah Kabupaten Serang. 2012. Jumlah kunjungan wisata di Kab. Serang. Diakses dari http://serangkab.go.id/web/index.php /page/read/36. (23 Desember 2014)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Banten, Tahun 2007-2012.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang, Tahun 2011-2015.

Supendi, A. Nganro, N.R. dan Supriyono, E. 2014. Dampak pencemaran sungai-sungai yang bermuara di Teluk Banten terhadap hasil produksi tambak tradisional setempat. Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).

140

Supriharyono. 2009. Konservasi ekosistem sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut tropis (Edisi II). Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.