3.1. Perubahan Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi moderen yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya sektor industri dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai motor utama penggerak pembangunan ekonomi (Weiss, 1988). Ada kecenderungan (dapat dilihat sebagai suatu hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku dan teknologi tersedia.

Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi struktural, dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat yaitu produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsistens dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih moderen, yang didominasi oleh sektor-sektor

132

nonprimer. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Holis Chenery (teori transformasi struktural).

Teori Arthur Lewis (1954) pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di perdesaan dan perkotaan. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di perdesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian moderen di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di perdesaan, karena pertumbuhan penduduknya tinggi maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja, dan tingkat hidup masyarakatnya berada pada kondisi subsistens akibat perekonomian yang sifatnya juga subsistens. Kelebihan tenaga kerja ini ditandai dengan produk marginal tenaga kerjanya yang nilainya nol dan tingkat upah riil (w) yang rendah. Relasi antara upah riil dan jumlah tenaga kerja di dalam perekonomian perdesaan (sektor pertanian) dapat dijelaskan dengan menggunakan model ekonometrik sederhana mengenai dinamika pasar tenaga kerja yang terdiri dari tiga persamaan. Persamaan (1) adalah permintaan tenaga kerja (LpD) yang merupakan suatu fungsi negatif dari tingkat upah (wp), dan positif

dari volume produksi pertanian (Yp). Persamaan (2) adalah penawaran tenaga

kerja (LpS) yang merupakan suatu fungsi positif dari tingkat upah. Sedangkan

persamaan (3) mencerminkan keseimbangan di pasar tenaga kerja, yang menghasilkan tingkat upah riil w (upah nominal W setelah dikoreksi dengan inflasi) dan jumlah tenaga kerja tertentu. Model ini juga bisa diterapkan untuk sektor industri di perkotaan (Tambunan, 2006).

)

,

(

p p d D pF

w

Y

L

...(3.1) - +)

(

p s S pF

w

L

...(3.2) + p S p D pL

L

L

...(3.3) Nilai MP tenaga kerja sama dengan nol, artinya fungsi produksi di sektor pertanian (disebut juga sektor perdesaan), seperti yang digambarkan pada persamaan 3.4 telah sampai pada tingkat optimal, dan jika jumlah tenaga kerja lebih besar daripada di titik optimal tersebut maka akan berlaku hukum penghasilan yang menurun : semakin banyak orang bekerja di sektor pertanian, semakin rendah tingkat produktivitas tenaga kerja (Yp/Lp).)

(

p yp pF

L

Y

...(3.4) +Dalam kondisi seperti ini, pengurangan jumlah tenaga kerja tidak akan mengurangi jumlah output di sektor tersebut, karena proporsi tenaga kerja terlalu banyak dibandingkan dengan proporsi input lain seperti tanah dan kapital. Akibat kelebihan pekerja ini, upah atau tingkat pendapatan di pertanian atau perdesaan menjadi sangat rendah. Sebaliknya di perkotaan, sektor industri mengalami kekurangan pekerja (LSi LDi ). Dalam kondisi pasar tenaga kerja seperti ini, produktivitas tenaga kerja sangat tinggi dan nilai MP tenaga kerja positif, yang menunjukkan bahwa fungsi produksinya belum berada pada tingkat optimal yang dapat dicapai. Sesuai hukum pasar, tingginya produktivitas membuat tingkat upah w/L di sektor perkotaan juga tinggi.

134

(Wp<Wi) menarik banyak tenaga kerja pindah dari sektor pertama ke sektor kedua;

maka terjadilah suatu proses migrasi dan urbanisasi. Tenaga kerja yang pindah ke industri mendapat penghasilan yang lebih tinggi daripada sewaktu masih bekerja di pertanian (Yi>Yp). Secara agregat, berpindahnya sebagian tenaga kerja dari sektor

dengan upah rendah ke sektor dengan upah tinggi membuat pendapatan di negara bersangkutan meningkat. Bersamaan dengan peningkatan pendapatan tersebut, permintaan terhadap makanan (Dp) meningkat, dan ini menjadi faktor pendorong

utama pertumbuhan output di sektor tersebut dari sisi permintaan; dan dalam jangka panjang perekonomian perdesaan mengalami pertumbuhan. Di pihak lain, terjadi pola perubahan permintaan konsumen dimana masyarakat atau pekerja yang mengalami peningkatan pendapatan mengkonsumsikan sebagian besar dari pendapatannya untuk berbagai macam produk-produk industri dan jasa (Di).

Perubahan pola konsumsi ini menjadi faktor utama pertumbuhan output dan diversifikasi produksi di sektor-sektor nonpertanian tersebut.

Kerangka pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama seperti model Lewis. Teori Chenery, dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsistens) ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975) mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita yang membawa perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang industri dan jasa, akumulasi modal fisik dan manusia (SDM), perkembangan kota-kota dan industri-industri di daerah urban bersamaan dengan

proses migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan, dan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan ukuran keluarga yang semakin kecil, struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian dan atau sektor pertambangan menuju ke sektor-sektor nonprimer, khususnya industri.

Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan nilai tambah bruto (NTB) dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan memakai persamaan 3.5, dimisalkan suatu ekonomi hanya ada dua sektor, yaitu industri dan pertanian dengan NTB masing-masing yaitu NTBi dan NTBp yang membentuk PDB.

PDB = NTBi + NTBp ...(3.5) atau

1 = [a(t)i + a(t)p] ...(3.6)

dimana a(t)i dan a(t)p adalah pangsa PDB masing-masing dari industri dan

pertanian; t menunjukkan periode. Pada tahap awal pembangunan (t=0), sebelum industrialisasi dimulai atau sektor industri belum berkembang : a(0)i<a(0)p. Dalam

proses pembangunan terjadi transformasi ekonomi dimana pangsa PDB dari sektor industri meningkat dan dari sektor pertanian menurun. Pada tahap akhir pembangunan ekonomi (t=1) : a(1)i>a(1)p dimana a(1)i>a(0)p dan a(1)p<a(0)p.

Menurut Chenery (1979), proses transformasi struktural akan mencapai tarafnya yang paling cepat bila pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri non-migas diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor sebagaimana terjadi di kelompok NICs seperti

136

Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hong Kong. Dalam model transformasi struktural, relasi antara pertumbuhan output di sektor industri, pola perubahan permintaan domestik ke arah output industri dan pola perdagangan luar negeri dapat digambarkan dalam suatu persamaan sederhana sebagaimana berikut (Chenery, 1979).

Yi = Di + (Xi – Mi) + aijYj ...(3.7)

dimana Yi = jumlah output bruto dari industri non-migas, Di = permintaan

domestik terhadap produk akhir (konsumsi plus investasi) dari industri, (Xi – Mi) =

volume perdagangan neto (ekspor minus impor produk kompetitif), aijYj =

penggunaan produk industri sebagai barang antara oleh sektor j, aij = koefisien

input-output yang diasumsikan bervariasi sehubungan dengan variasi tingkat pendapatan per kapita.

Berdasarkan model ini, kenaikan produksi sektor industri dinyatakan sama besarnya dengan jumlah dari empat faktor berikut :

1. Kenaikan permintaan domestik, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap sektor industri.

2. Perluasan ekspor (pertumbuhan dan diversifikasi) atau efek total dari kenaikan jumlah ekspor terhadap produk industri.

3. Substitusi impor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di tiap sektor yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output sektor industri.

4. Perubahan teknologi, atau efek total dari perubahan koefisien input-output (aij)

di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri.

Transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa nilai output atau NTB dari setiap sektor di dalam pembentukan PDB atau PNB. Berdasarkan hasil studi dari Chenery dan Syrquin tersebut, perubahan struktur ekonomi periode jangka panjang menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut : kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB mengecil, sedangkan pangsa PDB dari industri dan jasa mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PDB atau pendapatan nasional per kapita. Pada saat PNB per kapita US$ 200, sektor-sektor primer menguasai 45 persen dari PNB, sementara industri industri hanya menyumbang 15 persen saja. Pada saat pendapatan per kapita mencapai US$ 1000, kontribusi output dari sektor-sektor primer mengalami penurunan menjadi 20 persen dan sektor industri meningkat ke 28 persen.

Indikator penting kedua yang sering digunakan di dalam studi-studi empiris untuk mengukur pola perubahan struktur ekonomi adalah distribusi kesempatan kerja menurut sektor. Dengan pola yang sama, pada tingkat pendapatan per kapita yang rendah (tahap awal pembangunan ekonomi), sektor-sektor primer merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat pendapatan per kapita yang tinggi (tahap akhir), sektor-sektor sekunder terutama industri menjadi lebih penting dibandingkan dengan pertanian sebagai sumber kesempatan kerja (Tambunan, 2006).

Sebagai suatu ilustrasi empiris berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 1980, NTB yang dihasilkan sektor pertanian rata-rata sekitar 7 persen dari PDB dunia; sedangkan dari sektor industri yang terdiri dari industri primer (pengilangan minyak) dan industri sekunder sebesar 38 persen. Pada periode yang sama, NTB sektor industri sendiri hanya menyumbang 23 persen. Tahun 1995, sumbangan

138

NTB pertanian berkurang menjadi 5 persen; juga pangsa PDB dari industri primer dan industri sekunder. Walaupun kontribusi sektor industri mengalami penurunan selama periode itu, sektor pertanian semakin kecil peranannya di dalam perekonomian dunia. Turunnya kontribusi output dari sektor industri terhadap PDB karena laju pertumbuhan output dari sektor ini relatif lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan output dari sektor tersier (jasa). Pada tingkat pembangunan atau industrialisasi yang lebih tinggi, perkembangan dan laju pertumbuhan output di sektor jasa akan lebih pesat dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya (Tambunan, 2006).

Menurut Tambunan (2006), di dalam kelompok negara sedang berkembang, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga dekade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antarnegara. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antarnegara dalam sejumlah faktor-faktor internal : 1. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri (basis ekonomi)

Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri dasar seperti mesin, besi dan baja yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat dibandingkan dengan negara yang hanya memiliki industri-industri ringan seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman.

2. Besarnya pasar dalam negeri

Besarnya pasar domestik ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan riil per kapita. Pasar dalam negeri yang besar, seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa (walaupun tingkat pendapatan per kapita rendah), merupakan salah satu faktor insentif bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk industri, karena menjamin

adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi (dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya mendukung).

3. Pola distribusi pendapatan

Faktor ini sangat mendukung faktor pasar di atas. Walaupun tingkat pendapatan rata-rata per kapita naik pesat, tetapi kalau tingkat distribusinya sangat pincang, kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu berarti bagi pertumbuhan industri-industri selain industri-industri yang membuat barang-barang sederhana seperti makanan dan minuman, sepatu dan pakaian jadi (tekstil).

4. Karakteristik dari industrialisasi

Misalnya, cara pelaksanaan atau strategi pengembangan industri yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. Aspek-aspek ini biasanya berbeda antarnegara yang menghasilkan pola industrialisasi yang juga berbeda antarnegara.

5. Keberadaan sumber daya alam (SDA)

Ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi, atau tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi (perubahan struktur) daripada negara yang miskin SDA. Contoh, Indonesia yang awalnya sangat mengandalkan SDA-nya terutama migas dapat dikatakan relatif terlambat melakukan industrialisasi dibandingkan dengan negara-negara kecil dan miskin SDA di Asia Tenggara dan Timur seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan.

140

6. Kebijakan perdagangan luar negeri

Fakta menunjukkan bahwa di negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup (inward looking), pola dan hasil industrialisasinya berbeda dibandingkan dengan di negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka (outward looking). Banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, pada awal pembangunan menerapkan kebijakan protektif terhadap sektor industrinya, kebijakan yang umum disebut kebijakan substitusi impor. Hasilnya, sektor industri mereka berkembang tidak efisien, sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan tingkat diversifikasinya rendah, khususnya lemah di kelompok industri-industri tengah seperti industri barang modal, input perantara dan komponen-komponen untuk kelompok industri-industri hilir, pada umumnya menerapkan sistem produksi asembling. Sedangkan negara-negara berpendapatan tinggi di Asia Tenggara dan Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hong Kong yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka atau kebijakan promosi ekspor sangat berhasil dalam struktur ekonomi mereka dengan tingkat efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam periode yang relatif tidak terlalu lama.

3.2. Teori Pertumbuhan

Dari beberapa teori pertumbuhan yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi, model pertumbuhan Solow (Solow growth model) adalah salah satu model yang sering digunakan sebagai landasan teori pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu (Mankiw, 2003).

Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Model Solow dikembangkan secara bertahap. Tahap pertama adalah mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap pertama, diasumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap.

3.2.1. Penawaran Barang dan Fungsi Produksi

Penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peran penting dalam model perekonomian statis. Dengan memperhatikan penawaran dan permintaan terhadap barang, dapat dilihat apa yang menentukan banyaknya output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara beberapa alternatif penggunaan.

Penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja :

Y = F (K, L) ...(3.8) Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan (constant return to scale). Suatu fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan jika

zY = F (zK, zL) ...(3.9) dengan z bernilai positif.

142

untuk menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat kebenarannya, gunakan z = 1/L dalam persamaan 3.9 untuk mendapatkan

Y/L = F (K/L, 1) ...(3.10) Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja Y/L adalah fungsi dari jumlah modal per pekerja K/L. Asumsi skala pengembalian konstan menunjukkan bahwa besarnya perekonomian, sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja, tidak mempengaruhi hubungan antara output per pekerja dan modal per pekerja.

Karena besarnya perekonomian tidak menjadi masalah, maka cukup beralasan untuk menyatakan seluruh variabel dalam istilah per pekerja, sehingga y = Y/L adalah output per pekerja, dan k = K/L adalah modal per pekerja. Selanjutnya fungsi produksi dapat dituliskan menjadi

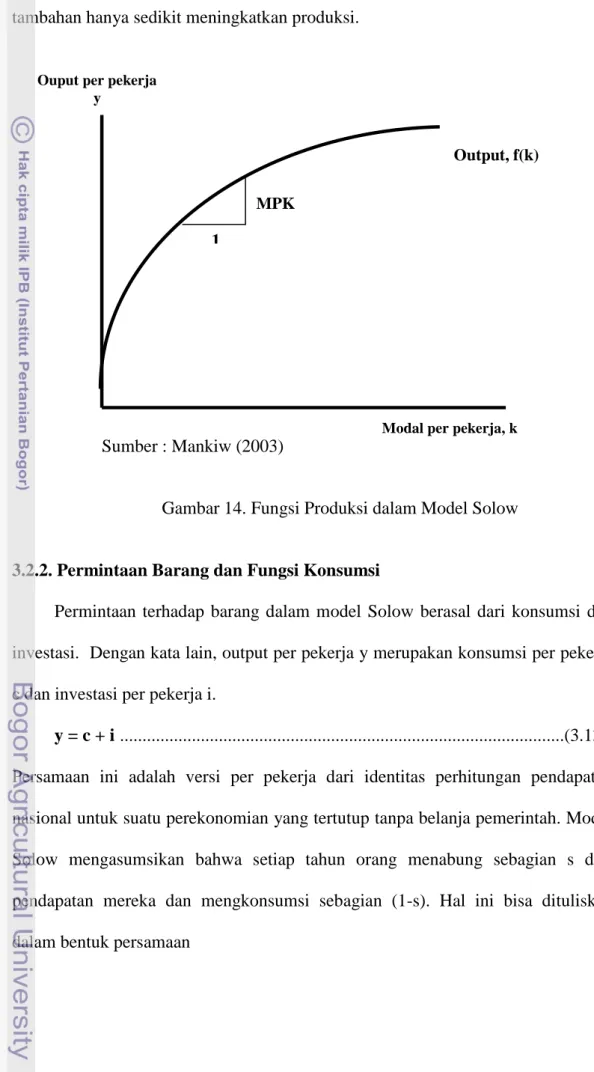

y = f(k) ...(3.11) dimana f(k) = F(k, 1). Gambar 14 menunjukkan fungsi produksi ini.

Kemiringan dari fungsi produksi menunjukkan berapa banyaknya output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika mendapatkan satu unit tambahan modal. Angka yang diperoleh merupakan produk marjinal modal (MPK). Secara matematis dapat dituliskan

MPK = f(k +1) – f(k) ...(3.12) Perhatikan bahwa dalam Gambar 14, ketika jumlah modal meningkat, kurva fungsi produksi menjadi lebih datar, yang mengindikasikan bahwa fungsi produksi mencerminkan produk marjinal modal yang semakin menurun. Ketika k rendah, rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja sehingga satu unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan.

Ketika k tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal, sehingga satu unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi.

Sumber : Mankiw (2003)

Gambar 14. Fungsi Produksi dalam Model Solow

3.2.2. Permintaan Barang dan Fungsi Konsumsi

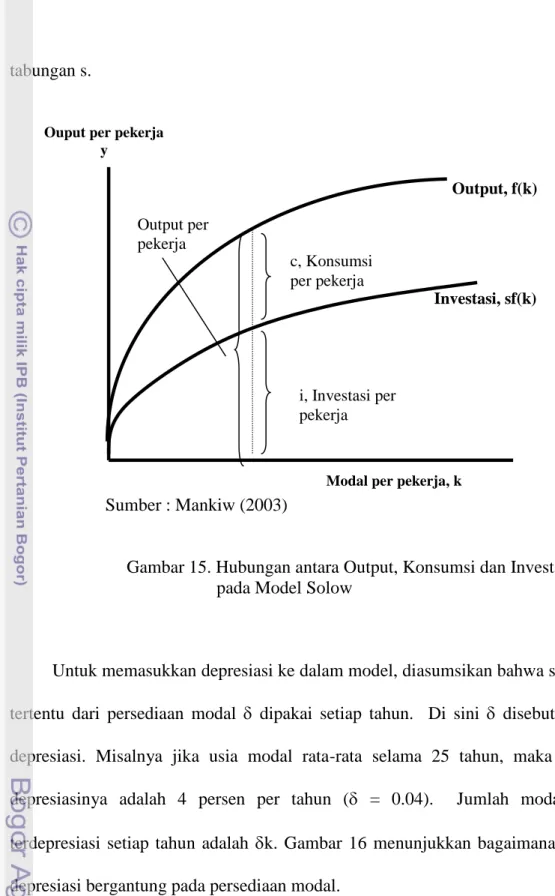

Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja y merupakan konsumsi per pekerja c dan investasi per pekerja i.

y = c + i ...(3.13) Persamaan ini adalah versi per pekerja dari identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian yang tertutup tanpa belanja pemerintah. Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian s dari pendapatan mereka dan mengkonsumsi sebagian (1-s). Hal ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan

Output, f(k)

MPK

1

Modal per pekerja, k Ouput per pekerja

144

c = (1-s) y ...(3.14) Untuk melihat apakah fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi, (1-s) y menggantikan c pada persamaan 3.14 sehingga

y = (1-s) y + i ...(3.15) sementara itu

i = sy ...(3.16) Persamaan ini menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan. Jadi tingkat tabungan s juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi.

3.2.3. Pertumbuhan Persediaan Modal dan Kondisi Mapan

Pada setiap waktu, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal : investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang.

Sebagaimana persamaan 3.16, investasi per pekerja sama dengan sy. Dengan mengganti fungsi produksi untuk y, bisa ditunjukkan bahwa investasi per pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja :

i = s f(k) ...(3.17) Persamaan ini mengaitkan persediaan modal yang telah ada k dengan akumulasi modal baru i. Gambar 15 menujukkan hubungan ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai k, jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi f(k), dan alokasi output itu di antara konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat

tabungan s.

Sumber : Mankiw (2003)

Gambar 15. Hubungan antara Output, Konsumsi dan Investasi pada Model Solow

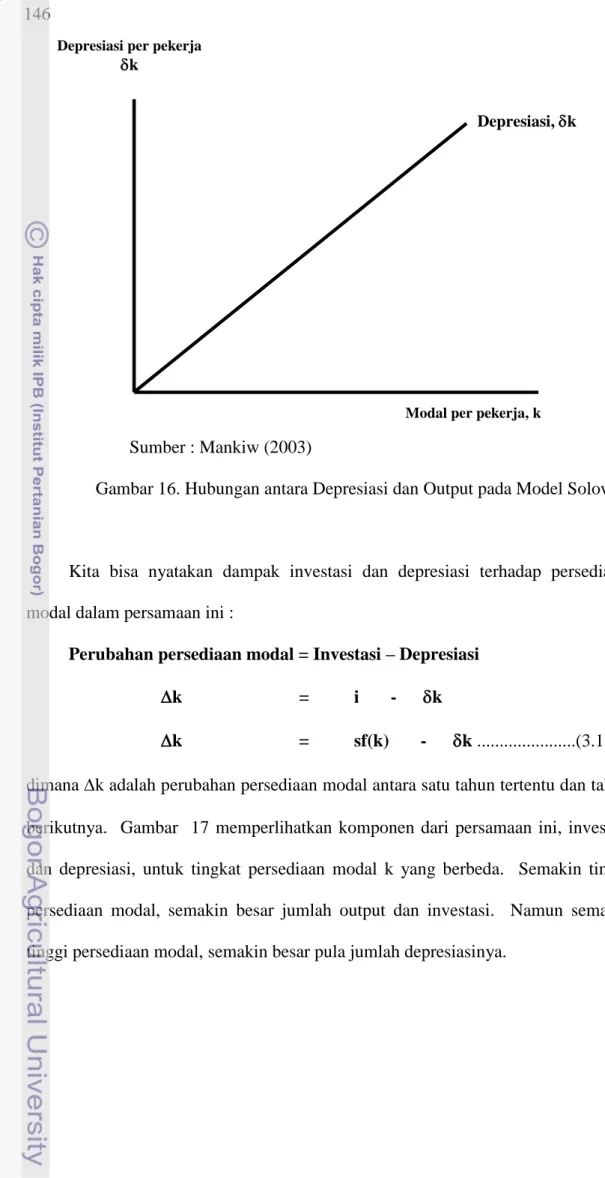

Untuk memasukkan depresiasi ke dalam model, diasumsikan bahwa sebagian tertentu dari persediaan modal dipakai setiap tahun. Di sini disebut tingkat depresiasi. Misalnya jika usia modal rata-rata selama 25 tahun, maka tingkat depresiasinya adalah 4 persen per tahun ( = 0.04). Jumlah modal yang terdepresiasi setiap tahun adalah k. Gambar 16 menunjukkan bagaimana jumlah depresiasi bergantung pada persediaan modal.

Output per pekerja

Output, f(k)

Investasi, sf(k)

Modal per pekerja, k Ouput per pekerja

y

c, Konsumsi per pekerja

i, Investasi per pekerja

146

Sumber : Mankiw (2003)

Gambar 16. Hubungan antara Depresiasi dan Output pada Model Solow

Kita bisa nyatakan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dalam persamaan ini :

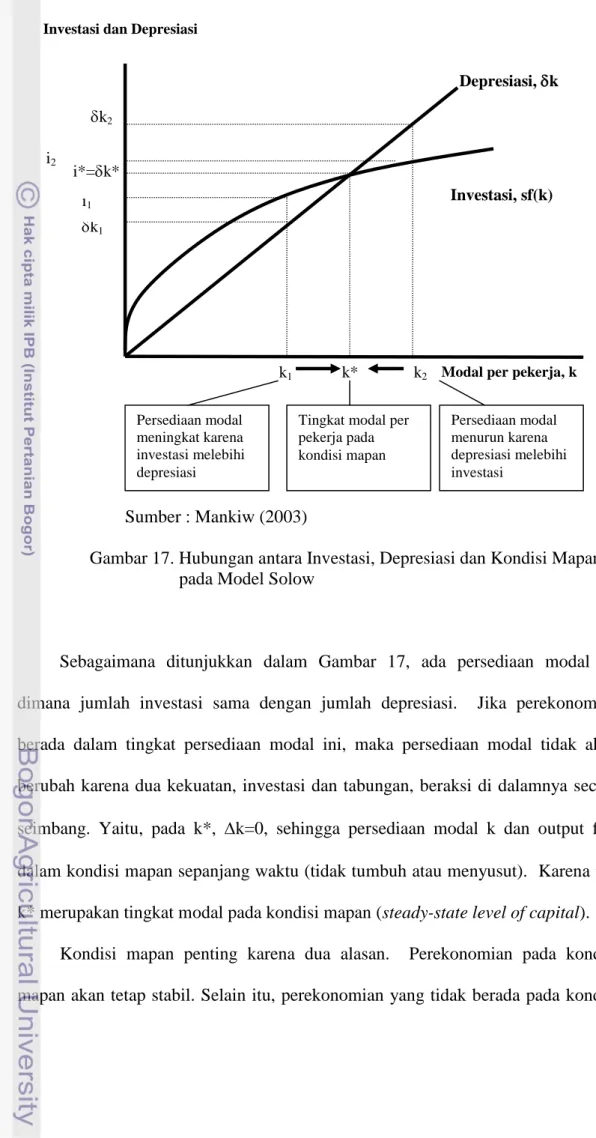

Perubahan persediaan modal = Investasi – Depresiasi k = i - k

k = sf(k) - k ...(3.18) dimana k adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dan tahun berikutnya. Gambar 17 memperlihatkan komponen dari persamaan ini, investasi dan depresiasi, untuk tingkat persediaan modal k yang berbeda. Semakin tinggi persediaan modal, semakin besar jumlah output dan investasi. Namun semakin tinggi persediaan modal, semakin besar pula jumlah depresiasinya.

Depresiasi, k

Modal per pekerja, k Depresiasi per pekerja

i2

Sumber : Mankiw (2003)

Gambar 17. Hubungan antara Investasi, Depresiasi dan Kondisi Mapan pada Model Solow

Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 17, ada persediaan modal k* dimana jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi. Jika perekonomian berada dalam tingkat persediaan modal ini, maka persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan, investasi dan tabungan, beraksi di dalamnya secara seimbang. Yaitu, pada k*, k=0, sehingga persediaan modal k dan output f(k) dalam kondisi mapan sepanjang waktu (tidak tumbuh atau menyusut). Karena itu, k* merupakan tingkat modal pada kondisi mapan (steady-state level of capital).

Kondisi mapan penting karena dua alasan. Perekonomian pada kondisi mapan akan tetap stabil. Selain itu, perekonomian yang tidak berada pada kondisi

Depresiasi, k k2 k1 k1 i1 k* i*=k* k2 Investasi, sf(k)

Modal per pekerja, k Investasi dan Depresiasi

Persediaan modal meningkat karena investasi melebihi depresiasi

Tingkat modal per pekerja pada kondisi mapan Persediaan modal menurun karena depresiasi melebihi investasi

148

mapan akan berusaha menuju ke sana. Yaitu, tanpa memperhatikan tingkat modal yang digunakan pada awal perekonomian, perekonomian akan berakhir dengan tingkat modal kondisi mapan. Dalam hal ini, kondisi mapan menunjukkan keseimbangan perekonomian jangka panjang.

Untuk melihat mengapa perekonomian selalu berakhir pada kondisi mapan, anggaplah perekonomian diawali dengan tingkat modal yang lebih kecil dari tingkat modal kondisi mapan, seperti k1 pada Gambar 17. Dalam hal ini, tingkat investasi

melebihi jumlah depresiasi. Sepanjang waktu, persediaan modal akan naik dan akan terus naik, bersamaan dengan output f(k) sampai mendekati kondisi mapan k*. Demikian pula, anggaplah perekonomian dimulai dengan tingkat modal yang lebih besar dari tingkat kondisi mapan, yaitu tingkat k2. Dalam hal ini, tingkat investasi

lebih kecil daripada investasi : modal akan habis dipakai lebih cepat daripada penggantiannya. Persediaan modal akan turun dan mendekati lagi tingkat kondisi mapan. Sekali persediaan modal mencapai kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi dan tidak ada tekanan terhadap persediaan modal untuk naik atau turun.

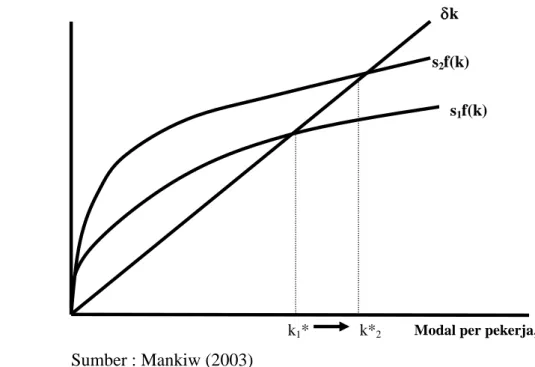

Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Defisit anggaran pemerintah bisa mengurangi tingkat tabungan nasional dan mengerutkan investasi. Konsekuensi jangka panjang dari penurunan tingkat tabungan adalah persediaan modal dan pendapatan yang nasional yang lebih rendah. Gambar 18 memperlihatkan bagaimana peningkatan output akibat kenaikan tingkat tabungan.

dalam model Solow, tetapi hanya sementara. Kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Jika perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka hal itu akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output tinggi, tetapi tidak mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya.

Sumber : Mankiw (2003)

Gambar 18. Peningkatan Output Akibat Kenaikan Tingkat Tabungan pada Model Solow

3.3. Fungsi Produksi

Fungsi produksi dapat didefiniskan sebagai hubungan secara teknis dalam transformasi input (resources) ke dalam output atau yang melukiskan antara hubungan input dengan output. Secara umum hubungan antara input-output untuk menghasilkan produksi suatu komoditi pertanian (Y) secara matematis dapat dituliskan Y = f(X1, X2, X3, X4, ..., Xn).

k

k*2 k1*

s2f(k)

Modal per pekerja, k Investasi dan Depresiasi

150

Produsen yang rasional berusaha memaksimumkan keuntungannya pada tingkat produksi maksimum dengan tingkat harga tertentu. Produksi maksimum harus memenuhi syarat FONC (First Order Neccesary Condition) dan SOSC (Second Order Sufficient Condition), syarat pertama harus dipenuhi apabila turunan pertama dari fungsi keuntungan sama dengan nol, yang berarti produktivitas marginal faktor produksi sama dengan harga input, sedangkan syarat kedua yang harus dipenuhi yaitu jika fungsi produksinya cembung dan nilai Determinan

Hessian lebih besar nol (Koutsoyiannis,1979).

Jika digambarkan secara sederhana fungsi produksi komoditas industri non-migas adalah:

Y = f(Xp,Xl) ...(3.19)

dimana :

Y = Produksi komoditas industri non-migas Xp = Input produksi

Xl = Input produksi lainnya

Pada tingkat harga tertentu (Py), maka fungsi keuntungan produksi dapat

dirumuskan sebagai berikut:

π = Py* f(Xp,Xl) – Pxp*Xp – Pxl*Xl ...(3.20) dimana:

π = Keuntungan (Rp/Kg) Py = Harga Ouput (Rp/Kg)

Pxp = Harga input produksi (Rp)

Pxl = Input Produksi Lainnya (Rp)

Fungsi keuntungan maksimum diperoleh jika turunan pertama dari fungsi keuntungan sama dengan nol dan turunan kedua mempunyai nilai hessian

determinant lebih besar dari nol. Dengan melakukan prosedur penurunan secara

Pxp Xp Y Py Xp * ...(3.21) Pxpl Xpl Y Py Xpl * ...(3.22)

Sehingga dapat dikatakan bahwa keuntungan maksimum diperoleh jika nilai produk marginal sama dengan harga faktor lainnya (NPM =Py).

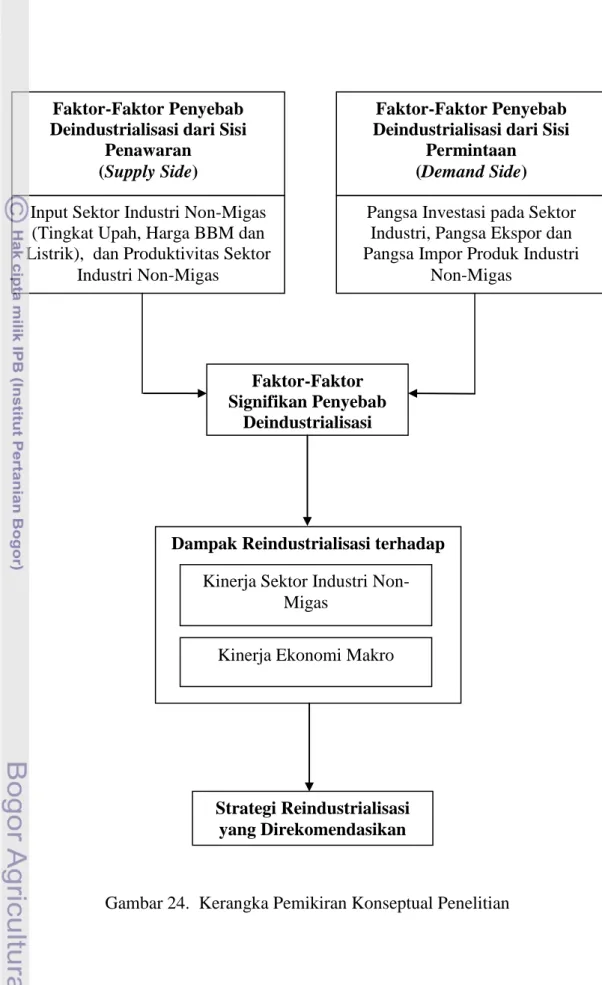

3.4. Faktor-Faktor Penyebab Deindustrialisasi

Teori-teori yang memperkirakan atau menjelaskan deindustrialisasi merupakan diskusi intelektual yang panjang. Rowthorn (1992) berargumentasi bahwa teori Max tentang penurunan profit (industri) harus dipertimbangkan sebagai salah satu yang paling awal. Teori ini, umumnya ditolak oleh arus utama ekonomi saat ini yang menyatakan bahwa inovasi teknologi memungkinkan terjadinya proses produksi yang lebih efisien, yang menghasilkan peningkatan produktivitas, yaitu output yang lebih besar dari penggunaan nilai per unit kapital yang diinvestasikan. Secara paralel, inovasi teknologi menggantikan orang dengan mesin dan komposisi organik dari kapital meningkat. Dengan asumsi hanya tenaga kerja yang dapat memproduksi nilai tambahan baru, output fisik yang lebih besar ini mewujudkan suatu nilai yang lebih kecil dan nilai surplus. Tingkat rata-rata keuntungan industri selanjutnya menurun dalam jangka panjang.

Rowthorn dan Wells (1987) membedakan antara penjelasan deindusrialisasi yang melihatnya sebagai suatu proses yang positif, sebagai contoh, kematangan perekonomian, dan yang memandang deindustrialisasi sebagai faktor yang negatif

152

seperti kinerja ekonomi yang buruk. Mereka menyarankan bahwa deindustrialisasi mungkin kedua-duanya dan menyebabkan kinerja ekonomi yang jelek.

Pitelis dan Antonakis (2003) menyatakan bahwa untuk memperluas industri yang dicirikan oleh produktivitas yang lebih tinggi, hal ini akan mendorong, ceteris

paribus, suatu penurunan dalam biaya relatif produk-produk industri, kemudian

suatu penurunan dalam pangsa relatif sektor industri (industri dan jasa dicirikan oleh permintaan yang inelastis). Lebih jauh lagi, untuk memperluas manufaktur perusahaan-perusahaan melakukan pengecilan ukuran misalnya melalui

outsourcing, kontrak yang dapat menurunkan pangsa tanpa secara negatif

mempengaruhi perekonomian.

Penjelasan lain yang mungkin tentang deindustrialisasi berhubungan dengan struktur permintaan. Pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan bergeser ke produk-produk jasa. Jasa-jasa diperkirakan mempunyai ciri-ciri elastisitas pendapatan yang lebih besar dari satu, yang berarti bahwa pertumbuhan permintaan jasa cenderung melebihi pendapatan, yang menyebabkan terjadinya peningkatan dalam bobot relatif jasa. Pandangan ini, tidak mendapat penerimaan yang luas dalam komunitas para ahli ekonomi karena cenderung membingungkan permintaan antara dan permintaan akhir. Elastisitas pendapatan, dalam sense mikroekonomi, berhubungan dengan preferensi konsumen akhir, bukan pada keputusan rantai pasokan dalam bisnis. Pada tahap berikutnya, melalui ekspansi jasa bisnis yang cepat saat ini, terdapat beberapa penyebab dominan terjadinya deindustrialisasi. Berikutnya, konsep elastisitas pendapatan dalam mikroekonomi berimplikasi pada tidak berubahnya harga-harga relatif; suatu jumlah yang signifikan dari peningkatan proporsi pendapatan nominal yang dibelanjakan pada jasa konsumen mencerminkan perubahan dalam harga-harga relatif dibandingkan

dengan volume. Pandangan seperti ini didukung oleh sejumlah studi empiris yang gagal untuk menolak hipotesis bahwa elastisitas pendapatan untuk (final, konsumen) jasa secara fakta sama dengan satu (unity).

Reisman (2002) mengidentifikasi bahwa inflasi sebagai salah satu kontributor terjadinya proses deindustrialisasi. Pada analisisnya, suatu proses inflasi fiat-money mendistorsi penghitungan ekonomi yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan-perusahaan manufaktur yang padat kapital, dan membuat investasi yang diperlukan untuk operasi yang berkelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang tidak untung. Pengaturan institusional juga berkontribusi pada deindustrialisasi seperti restrukturisasi ekonomi. Dengan pemecahan dalam transportasi, komunikasi dan teknologi informasi, suatu perekonomian global yang mendorong investasi langsung asing (penanaman modal asing/PMA), mobilitas modal dan migrasi tenaga kerja, dan suatu teori ekonomi baru yang menekankan pada faktor-faktor pendukung terspesialisasi, industri bergeser ke pabrik-pabrik yang berbiaya lebih murah dan dalam tempat sektor jasa dan aglomerasi finansial yang berkonsentrasi dalam kawasan perkotaan (Logan dan Swanstrom, 1990).

Di 23 negara-negara maju, tenaga kerja di sektor industri mengalami penurunan dari sekitar 28 persen dari total angkatan kerja pada tahun 1970 menjadi sekitar 18 persen pada tahun 1994. Di antara beberapa negara, deindustrialisasi dimulai pada waktu yang berbeda dan mengalami kemajuan dengan kecepatan yang bervariasi. Deindustrialisasi dimulai lebih cepat di Amerika Serikat, dimana pangsa tenaga kerja di sektor industri turun dari nilai tertinggi 28 persen pada tahun 1965 menjadi hanya 16 persen pada tahun 1994. Di Jepang, secara kontras, proses

154

deindustrialisasi berlangsung kemudian dan tidak terjadi secara dramatis dengan tenaga kerja di sektor industri yang tertinggi 27 persen dari total angkatan kerja pada tahun 1973 (delapan tahun setelah waktu puncak di Amerika Serikat) dan secara perlahan turun menjadi 23 persen pada tahun 1994. Pada 15 negara Uni Eropa, pangsa tenaga kerja sektor industri secara komparatif pada tingkat yang lebih tinggi lebih dari 30 persen pada tahun 1970 dan kemudian turun menjadi hanya 20 persen pada tahun 1994 (Rowthorn dan Ramaswamy, 1997).

Rowthorn dan Ramaswamy (1997) menambahkan bahwa pada sisi yang lain, pangsa tenaga kerja yang dihitung pada sektor jasa pada negara-negara maju telah mengalami peningkatan yang hampir seragam, dimana seluruh negara maju mengalami pertumbuhan dalam tenaga kerja sektor jasa sejak tahun 1960. Amerika Serikat memimpin dengan sekitar 56 persen total angkatan kerja yang bekerja di sektor jasa pada tahun 1960 dan sekitar 73 persen pada tahun 1994, pangsa tenaga kerja yang lebih tinggi pada sektor jasa dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Peningkatan tenaga kerja di sektor jasa diikuti dengan penurunan tenaga kerja di sektor industri di seluruh negara-negara maju.

Selama deindustrialisasi, penurunan pangsa tenaga kerja di sektor industri nampak sejalan dengan penurunan pangsa nilai tambah sektor industri dalam PDB. Secara sekilas, penurunan ini menyimpulkan bahwa pengeluaran domestik pada sektor industri telah menurun sementara itu pengeluaran pada jasa meningkat.

Pengeluaran pada jasa pada harga berlaku telah mengalami pertumbuhan di negara-negara maju. Pertumbuhan ini dapat dihitung sebagai fakta bahwa produktivitas tenaga kerja (output per tenaga kerja) telah mengalami pertumbuhan lebih lambat di sektor jasa dibandingkan dengan sektor industri, dengan mendorong harga relatif jasa dan membuat harga produk industri relatif lebih murah. Ketika

output sektor industri dan jasa diukur pada harga konstan bukan harga berlaku, maka pergeseran dalam pengeluaran dari industri ke jasa tidak seperti pergeseran tenaga kerja dari sektor industri ke jasa. Memang pada harga konstan, pangsa dalam PDB nilai tambah oleh sektor industri pada negara-negara maju diperkirakan tidak berubah antara tahun 1970 dan 1994. Namun demikian, berlawanan dengan kecenderungan yang terjadi pada negara-negara maju secara keseluruhan, pangsa harga konstan nilai tambah sektor industri dalam PDB nampaknya berbeda dengan kecenderungan di Jepang dan Amerika Serikat. Terdapat pergeseran yang signifikan pada pola pengeluaran domestik, dari jasa ke industri dalam kasus di Jepang, dan dari industri ke jasa dalam kasus di Amerika Serikat yang menawarkan suatu penjelasan dalam perbedaan evolusi pangsa tenaga kerja industri di negara-negara tersebut. Tetapi dalam kedua kasus tersebut, pergeseran dalam pengeluaran domestik bukan merupakan pendorong utama. Peningkatan dalam pangsa nilai tambah sektor industri dalam PDB di Jepang dan turunnya pangsa ini di Amerika Serikat secara aktual mencerminkan peningkatan surplus perdagangan industri di Jepang dan pertumbuhan defisit perdagangan di Amerika Serikat. Pola spesialisasi perdagangan dalam industri menjelaskan mengapa Amerika Serikat mengalami deindustrialisasi lebih cepat daripada Jepang (Rowthorn dan Ramaswamy, 1997).

Peningkatan pangsa tenaga kerja di sektor industri pada tahap pembangunan industrialisasi menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke industri. Ada dua faktor yang menjelaskan pergeseran dalam tenaga kerja ini. Pertama, dari sisi permintaan, yang dikenal dengan hukum Engel yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan relatif yang dikeluarkan individu pada makanan menurun ketika pendapatannya meningkat. Hal ini berarti seseorang mengeluarkan

156

secara kurang proporsional untuk makanan dan lebih proporsional untuk produk-produk industri dan jasa. Kedua dari sisi penawaran. Pertumbuhan produk-produktivitas yang cepat dalam pertanian, sebagai suatu inovasi membuatnya memproduksi lebih banyak makanan bahkan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit, yang mendorong penurunan tenaga kerja pada sektor itu. Kombinasi efek dari faktor sisi permintaan dan penawaran akan mendorong pergeseran tenaga kerja yang besar dari pertanian ke industri. Proporsi keseluruhan tenaga kerja di sektor pertanian pada negara-negara maju turun dari sekitar 20 persen pada permulaan 1960-an menjadi sekitar 11 persen pada permulaan 1970-an. Dengan kontraksi telah terjadi di sektor pertanian, ekspansi selanjutnya dalam pangsa tenaga kerja sektor jasa akan seiring dengan pengeluaran tenaga kerja sektor industri, sebagai pergeseran lebih awal pada sektor industri yang mengambil alih pengeluaran sektor pertanian (Rowthorn dan Ramaswamy, 1997).

Sangat sulit untuk mengukur secara persis produktivitas pada sektor jasa, dan beberapa pendapat menyatakan bahwa secara relatif lebih rendahnya pertumbuhan produktivitas di sektor jasa karena masih dalam pengukuran. Namun demikian, bukti empiris mendukung kesimpulan bahwa produktivitas sektor industri tumbuh lebih cepat daripada produktivitas sektor jasa. Dengan asumsi bahwa pola produktivitas seperti ini terus berlanjut, sektor jasa akan tidak dapat dihindarkan untuk tetap menyerap proporsi yang lebih besar angkatan kerja untuk menjaga output meningkat seiring dengan sektor industri.

Implikasi penting dari analisis ini bahwa deindustrialisasi bukan merupakan suatu kegagalan sektor industri suatu negara atau suatu perekonomian secara keseluruhan. Secara berlawanan, deindustrialisasi merupakan hasil alamiah suatu pembangunan ekonomi yang berhasil dan secara umum dihubungkan dengan

peningkatan standar hidup. Deindustrialisasi dapat dihubungkan dengan kesulitan dalam sektor industri atau perekonomian secara keseluruhan. Suatu negara dapat kehilangan pekerjaan-pekerjaan industri sebagai hasil dari beberapa guncangan pada sistem perekonomian seperti apresiasi yang tinggi nilai tukar riil. Pada keadaan ini, sektor jasa mungkin tidak dapat menyerap peningkatan yang tiba-tiba penawaran tenaga kerja, yang menyebabkan pengangguran yang tinggi atau turunnya pertumbuhan standar hidup.

Menurut Rowthorn dan Ramaswamy (1997), pengalaman deindustrialisasi nampaknya berbeda antar negara-negara maju. Di Amerika Serikat, jumlah absolut tenaga kerja di sektor industri diperkirakan tetap konstan sejak tahun 1970, sementara itu seluruh angkatan kerja telah tumbuh sangat besar. Di negara-negara Uni Eropa, secara berlawanan, jumlah absolut yang bekerja di sektor industri telah turun secara tajam, sementara total yang bekerja hanya meningkat secara marginal. Terdapat hubungan negatif dari proses di kedua tempat tersebut yaitu pendapatan yang stagnan dan ketimpangan pendapatan yang meluas di Amerika Serikat, dan munculnya pengangguran di Uni Eropa.

Deindustrialisasi juga bervariasi dalam waktu terjadinya dan lamanya antar negara-negara yang telah berkembang perekonomiannya. Di Korea dan Taiwan, terjadi pada pertengahan 1980an setelah pendapatan per kapita melampaui tingkat yang dicapai oleh negara-negara industri pada awal 1970an. Di Hong Kong, China, pangsa tenaga kerja di sektor industri mencapai 45 persen pada pertengahan 1970an dan turun secara kontinyu menjadi kurang lebih 20 persen pada tahun 1993. Di Singapura, tidak terdapat pola yang jelas, dengan tenaga kerja sektor industri berkisar antara 25 persen dan 30 persen sejak permulaan tahun 1970an. Satu

158

penjelasan yang mungkin adalah bahwa Hong Kong, China dan Singapura adalah dua kota ekonomi dan tidak mempunyai sektor pertanian yang besar dimana tenaga kerja mengambil tempat pertama.

Analisis regresi dapat digunakan untuk menguraikan lebih tepat berbagai faktor yang memberikan kontribusi terhadap deindustrialisasi. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa antara tahun 1970 dan 1994 output riil dalam sektor industri dan jasa tetap konstan, tetapi produktivitas masing-masing sektor tumbuh pada laju aktual yang diamati dalam ekonomi yang telah berkembang (produktivitas dalam industri tentu saja tumbuh lebih cepat). Hasil simulasi menunjukkan bahwa pangsa tenaga kerja sektor industri turun sekitar 6.3 persen selama periode ini yang menyebabkan perbedaan relatif dalam produktivitas tumbuh di antara dua sektor (sejak pekerja pada sektor industri lebih produktif, lebih sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan). Dengan kata lain, sekitar 2/3 dari penurunan aktual (10 persen) dalam pangsa tenaga kerja sektor industri dapat dijelaskan dengan pengaruh produktivitas. Hal ini juga mengakibatkan bahwa sisanya dapat dijelaskan melalui perubahan relatif output dimana sektor industri dan sektor jasa tidak tumbuh secara eksak dalam laju yang sama. Output sektor jasa tumbuh lebih cepat daripada output sektor industri pada perekonomian yang telah berkembang (Rowthorn dan Ramaswamy, 1997).

Hal ini karena beberapa alasan seperti telah disebutkan sebelumnya yaitu konsumen memperluas pengeluarannya pada jasa. Permintaan untuk sektor industri domestik rendah karena perubahan dalam keseimbangan perdagangan (produk industri diimpor) atau melalui penurunan dalam investasi industri. Kemungkinan yang lain adalah bahwa beberapa aktivitas bisnis sebelumnya dilakukan sendiri oleh perusahaan industri yang menjadi subkontraktor spesialis,

dimana aktivitas-aktivitas ini diklasifikasikan kembali sebagai jasa. Analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor perdagangan dan investasi adalah yang paling signifikan.

Perdagangan selalu merupakan elemen yang kontroversial dalam diskusi tentang turunnya tenaga kerja pada sektor industri. Hal tersebut disebabkan friksi antara Amerika Serikat dan Jepang. Kejadian yang lebih menarik perhatian adalah pertumbuhan perdagangan utara-selatan antara negara industri maju dan negara-negara berkembang. Sesuai dengan hipotesis satu, bahkan jika terjadi peningkatan perdagangan utara-selatan menjadi seimbang, maka akan menurunkan tenaga kerja sektor industri dalam negara maju. Hal ini dapat terjadi, sesuai dengan hipotesis, karena industri yang padat karya di negara-negara maju digantikan secara cepat oleh produk-produk impor yang kurang padat karya.

Penurunan dalam laju investasi selama periode ini juga nampaknya memainkan peranan dalam deindustrialisasi, kecuali kemungkinan di Amerika Serikat. Dampak perdagangan utara-selatan agak kurang dibandingkan dengan faktor-faktor lain, dimana secara keseluruhan hanya sekitar 18 persen dari penurunan tenaga kerja sektor industri. Faktor-faktor lain termasuk perubahan dalam pola pengeluaran (dari industri ke jasa), pengontrakan dari sektor industri ke jasa, dan pengaruh-pengaruh lain yang tidak teridentifikasi.

Temuan utama yang paling penting dari analisis ini tetap menyimpulkan bahwa perbedaan dalam pertumbuhan produktivitas relatif merupakan faktor yang paling signifikan dan dihitung lebih dari 60 persen penurunan dalam pangsa tenaga kerja industri dalam negara-negara industri secara keseluruhan. Hal ini, mendorong pertanyaan yang menarik untuk masa yang akan datang. Jika pola pertumbuhan

160

produktivitas berlanjut, pangsa tenaga kerja sektor industri turun menjadi 12 persen di negara-negara industri dalam 20 tahun berikutnya. Di Amerika Serikat, pangsanya turun menjadi rendah sekitar 10 persen. Di Uni Eropa dan Jepang, sekitar 14 persen (Rowthorn dan Ramaswamy, 1997).

Deindustrialisasi yang berlanjut mempunyai implikasi penting pada prospek pertumbuhan jangka panjang pada negara-negara yang perekonomiannya telah berkembang. Jika lebih banyak tenaga kerja berpindah ke sektor jasa, pertumbuhan produktivitas dalam jasa mungkin menentukan standar hidup secara keseluruhan.

Industri-industri tertentu menjadi lebih menerima kemajuan teknologi yaitu laju pertumbuhan produktivitas yang tinggi, biasanya karena potensi mereka untuk standarisasi. Sektor industri mempunyai sifat yang alaminya yaitu adanya kemajuan teknologi dengan suatu kecenderungan untuk menemukan cara memproduksi lebih banyak barang dengan tenaga kerja yang lebih sedikit. Di satu sisi, tidak seluruh industri jasa menunjukkan kemajuan teknologi yang lambat. Misalnya pada sektor industri jasa, telekomunikasi adalah contoh yang menarik, mempunyai sifat-sifat yang hampir sama dengan sektor industri dan dapat dipertimbangkan sebagai kemajuan teknologi. Sementara yang lainnya, seperti jasa perorangan tipe-tipe tertentu tidak dapat dengan mudah distandarisasi atau menjadi subjek untuk dilakukan teknik-teknik produksi massal seperti yang digunakan pada sektor industri. Tipe-tipe jasa seperti itu mengalami pertumbuhan produktivitas yang lambat.

Sepanjang waktu, laju rata-rata pertumbuhan jangka panjang akan ditentukan oleh aktivitas yang mengalami pertumbuhan paling lambat. Dasar dari teori ini dikenal dengan teori stagnansi asimptotik, dapat ditunjukkan dengan contoh dari industri komputer. Produksi hardware mempunyai kemajuan secara teknologi dan

produksi software adalah stagnan secara teknologi, industri komputer secara keseluruhan akan menjadi stagnan secara asimptotikal. Hal ini terjadi karena teori-teori menunjukkan bahwa rasio software terhadap hardware akan meningkat seiring dengan tingginya laju pertumbuhan produktivitas yang ekstem pada hardware. Produksi hardware mempunyai dampak yang relatif kecil pada pertumbuhan produktivitas dalam industri secara keseluruhan (Rowthorn dan Ramaswamy, 1997).

Rowthorn dan Ramaswamy (1997) mengembangkan model sederhana yang menunjukkan bagaimana deindustrialisasi sebagai suatu hasil yang alamiah pertumbuhan ekonomi dalam suatu perekonomian yang sudah matang. Model yang dikembangkannya mengikuti asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Permintaan untuk pangan adalah inelastis terhadap pendapatan (Engel’s Law); 2. Permintaan riil untuk jasa meningkat secara cepat sejalan dengan pendapatan

riil nasional;

3. Produktivitas tenaga kerja meningkat lebih lambat di sektor jasa daripada di sektor industri.

Model menunjukkan bagaimana proposisi-proposisi tersebut dapat menjelaskan bagaimana peningkatan output industri dan tenaga kerja selama industrialisasi pada fase pembangunan ekonomi, dan pada akhirnya bertransisi pada suatu perekonomian jasa dimana terjadi penurunan pangsa tenaga kerja di sektor industri. Model yang dibuat mengikuti asumsi-asumsi berikut ini. Perekonomian adalah tertutup dan output riil adalah :

162

Dimana Ya, Yi dan Ys menunjukkan output yang diukur pada harga konstan

pada pertanian, industri dan jasa. Konsumsi produk-produk pertanian, dalam hal ini pangan, per orang dalam populasi diasumsikan tetap. Populasi juga tetap dan sama dengan L; setiap orang adalah bekerja. Karena perekononomian adalah tertutup berimplikasi pada

Ya = bL ...(3.24)

Dimana b adalah konstan. Output jasa adalah fraksi konstan dari output riil.

Ys = cY ...(3.25)

Model mengasumsikan bahwa produktivitas tenaga kerja tumbuh lebih lambat di sektor jasa daripada sektor industri. Model juga mengasumsikan bahwa produktivitas tenaga kerja tumbuh pada laju yang sama antara sektor pertanian dengan sektor industri. Tingkat pertumbuhan produktivitas tetap konstan sepanjang waktu, dan output per pekerja sama untuk setiap sektor perekonomian pada waktu nol. Dari asumsi-asumsi ini dapat dituliskan sebagai berikut.

t o s t o i t o a

e

y

y

e

y

y

e

y

y

...(3.26)dimana ya, yi dan ys adalah output per pekerja pada sektor pertanian, industri dan

jasa, dan > 1, yo > 0 dan > 0 adalah konstan. Parameter adalah suatu indeks untuk pertumbuhan produktivitas yang tidak terjadi.

Output per pekerja untuk setiap sektor mengikuti persamaan berikut ini.

Li Y y L Y y i i a a a ...(3.27)

s s s

L

Y

y

dimana L menunjukkan tenaga kerja.Total tenaga kerja adalah

L = La + Li + Ls ...(3.28)

Dengan menggunakan persamaan 3.26 sampai 3.28 dapat ditunjukkan bahwa

t t

oce

c

e

y

Y

L

(

1

)

...(3.29)yang berimplikasi pada

t t o

e

c

c

e

y

y

( 1))

1

(

t se

c

c

y

) 1 ()

1

(

...(3.30)dimana y = Y/L adalah produktivitas tenaga kerja rata-rata dalam perekonomian secara keseluruhan. Karena > 0 dan > 1, maka

c

y

y

s1

...(3.31)karena t cenderung tidak terbatas. Hal ini berimplikasi bahwa pertumbuhan produktivitas rata-rata secara perlahan akan menurun sampai pada tingkat pertumbuhan produktivitas yang dicapai dalam sektor jasa. Hal ini mengilustrasikan teori asymtotic stagnancy dimana pertumbuhan secara keseluruhan dibatasi oleh apa yang terjadi pada sektor dinamis yang terkecil dalam perekonomian (Baumol et al., 1989).

164

Pangsa tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor mengikuti persamaan berikut ini.

L

L

P

a a

L

L

P

i i

L

L

P

s s

...(3.32)Selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa

t o a

e

y

b

P

t se

c

c

c

P

( 1))

1

(

...(3.33)Pangsa tenaga kerja industri adalah sebagai berikut.

Pi = 1 – Pa – Ps ...(3.34) dan selanjutnya t o t i

e

c

c

c

y

be

P

) 1 ()

1

(

1

...(3.35)Nampak jelas bahwa dari persamaan 3.23 dan 3.35 bahwa karena t cenderung tidak terhingga, maka Pa 0, Pi 0 dan Ps 1.

Dalam kasus pertanian dan jasa, konvergensi ke limit akhir adalah seragam dimana pangsa pertanian dalam total tenaga kerja jatuh dan mantap ke angka nol, sementara itu jasa meningkat dan mantap ke satu. Namun demikian, untuk kasus industri memerlukan analisis yang lebih jauh.

dt

dP

dt

dP

dt

dP

i

a

s ...(3.36)dimana dari persamaan 3.36 dapat dituliskan sebagai berikut

)

1

(

)

1

(

s s a iP

P

P

dt

dP

...(3.37) karena

0

dt

dP

ijika dan hanya jika

)

1

(

)

1

(

s s aP

P

P

...(3.38) Istilah pada ruas sebelah kiri menunjukkan laju dimana pangsa tenaga kerja pada sektor pertanian menurun dan ruas sebelah kanan adalah laju dimana pangsa tenaga kerja sektor jasa meningkat. Dalam suatu negara miskin Pa adalah besar,dan ketidaksamaan di atas adalah memuaskan, dan pangsa tenaga kerja industri akan meningkat. Ketika Pa jatuh karena adanya pembangunan, titik akan dicapai

ketika ketidaksamaan tersebut terbalik, dan pangsa tenaga kerja sektor industri akan mulai turun.

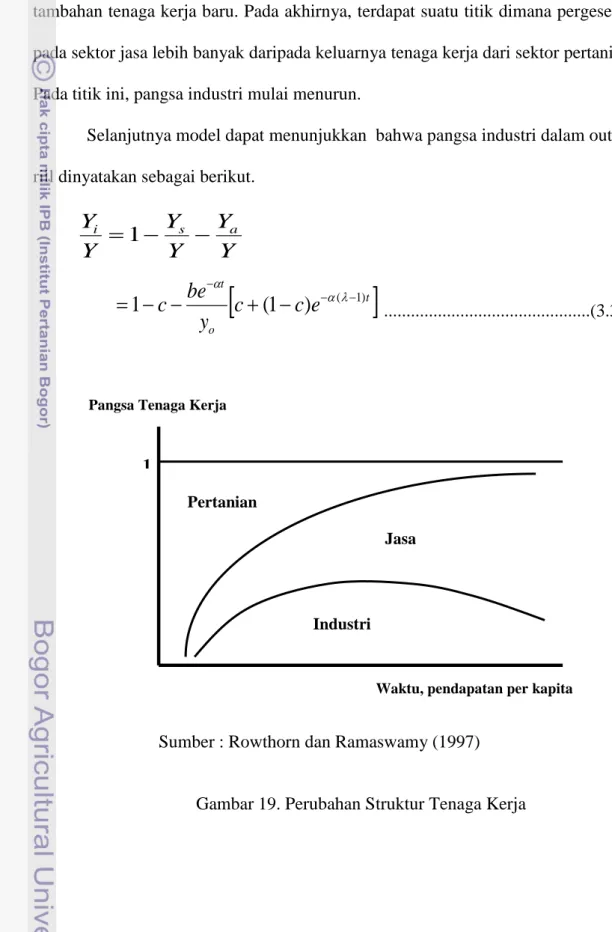

Hubungan antar tiga sektor dalam kaitannya dengan waktu ditunjukkan pada Gambar 19. Nampak jelas pada gambar tersebut bahwa pangsa tenaga kerja industri merupakan sesuatu kekuatan yang berlawanan. Pangsa pertanian dalam total tenaga kerja selalu menurun, sementara itu pangsa sektor jasa selalu meningkat. Keseimbangan antara dua kekuatan yang berubah sepanjang waktu, dan hal ini menjelaskan bagaimana pangsa tenaga kerja industri pada awalnya meningkat dan berikutnya menurun. Ketika pembangunan dimulai, banyak angkatan kerja di suatu negara masih bekerja memanfaatkan lahan, dan perpindahan tenaga kerja dari sektor ini secara besar-besaran ke sektor jasa, dengan

166

hasil terjadinya peningkatan pangsa industri dalam total tenaga kerja. Ketika pembangunan berjalan, keseimbangan berubah. Pertanian menurun sebagai sumber tenaga kerja, sementara sektor jasa secara terus menerus meluas dan menyerap tambahan tenaga kerja baru. Pada akhirnya, terdapat suatu titik dimana pergeseran pada sektor jasa lebih banyak daripada keluarnya tenaga kerja dari sektor pertanian. Pada titik ini, pangsa industri mulai menurun.

Selanjutnya model dapat menunjukkan bahwa pangsa industri dalam output riil dinyatakan sebagai berikut.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

i

s

a1

t

o te

c

c

y

be

c

(

1

)

( 1)1

...(3.39)Sumber : Rowthorn dan Ramaswamy (1997)

Gambar 19. Perubahan Struktur Tenaga Kerja

Pertanian

1

Waktu, pendapatan per kapita Pangsa Tenaga Kerja

Jasa

Pangsa ini meningkat dengan cepat pada tahap awal pembangunan, tetapi secara perlahan konvergen pada suatu batas atas seiring perkembangan waktu. Hal ini diilustrasikan pada Gambar 20. Selanjutnya dalam suatu perekonomian yang sudah mapan, pangsa industri dalam total output riil cenderung stabil, sementara proporsi tenaga kerja pada sektor industri cenderung menurun karena pertumbuhan produktivitas yang cepat.

Sumber : Rowthorn dan Ramaswamy (1997)

Gambar 20. Pangsa Output Riil Industri Berdasarkan Harga Konstan

3.5. Teori Ekonomi Keseimbangan Umum

Model ekonomi keseimbangan umum atau computable general equilibrium (CGE) merupakan model makroekonomi yang mengintegrasikan mikroekonomi dan makroekonomi. Model struktural CGE dibangun dengan dasar teori ilmu mikroekonomi dimana tingkah laku agen-agen ekonomi dijelaskan secara spesifik dan detail dalam bentuk sistem persamaan. Oleh karena itu, CGE dapat

1-c

Waktu, pendapatan per kapita Pangsa Output Riil

168

menggambarkan interaksi antara agen-agen atau pelaku-pelaku ekonomi yang berbeda-beda dalam suatu negara/wilayah dan antar negara/wilayah.

Berbeda dengan model ekonomi parsial, model CGE dapat menganalisis pasar secara lengkap dan saling berinteraksi satu sama lain. Model ekonomi ini dapat menganalisis secara bersama-sama variabel-variabel perekonomian pada tingkat makro maupun sektoral. Model CGE menganalisis sensitivitas dari alokasi sumber daya karena adanya perubahan eksternal. Selain itu, data yang digunakan dalam model CGE meliputi parameter elastisitas dan input-output data yang menunjukkan keterkaitan antar sektor sehingga model CGE digunakan sebagai alat analisis terhadap perubahan sektoral.

Di banyak negara berkembang, analisis keseimbangan umum untuk kebijakan ekonomi lebih cocok digunakan daripada model-model ekonometrika lainnya seperti persamaan simultan. Umumnya di negara-negara berkembang terdapat permasalahan dalam membangun dan mengestimasi model ekonometrika untuk analisis dampak dari adanya guncangan (shock) makroekonomi. Kesulitannya terletak pada ketersediaan data deret waktu (time series), konsistensi data, dan perubahan yang signifikan dari terjadinya perubahan rezim politik yang akan mempengaruhi struktur ekonomi suatu negara.

Struktur perekonomian dalam teori makroekonomi mengandung berbagai macam pasar yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga jika terjadi perubahan pada satu pasar akan berpengaruh pada pasar lainnya. Keseimbangan umum akan tercapai bila permintaan dan penawaran pada masing-masing pasar berada dalam keseimbangan. Keadaan ini disebut dengan pendekatan ekonomi keseimbangan umum. Jika semua komoditas yang ditawarkan di pasar sama dengan nilai komoditas yang diminta di pasar, sedangkan harga-harga (harga

relatif) diketahui pada pasar ke-1 mencapai keseimbangan, maka dalam pasar yang ke-k akan ada keseimbangan yang sama dengan pasar ke-1 (Oktaviani, 2008).

Keseimbangan umum tercapai jika perekonomian berada pada kondisi bersaing sempurna. Dalam model CGE pasar berada dalam pasar persaingan sempurna dimana tercapai kondisi efisiensi produksi dan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Dalam teori mikroekonomi, efisiensi dalam perekonomian dikenal dalam konsep efisiensi pareto atau pareto optimum. Konsep ini menjelaskan kondisi dimana satu pihak tidak dapat meningkatkan kepuasannya tanpa mengurangi kepuasan pihak-pihak yang lainnya. Konsep efisiensi pareto mencakup tiga jenis efisiensi, yaitu efisiensi alokasi sumberdaya (keseimbangan produksi), efisiensi distribusi komoditi (keseimbangan konsumsi) dan efisiensi kombinasi produk (keseimbangan sektor produksi dan konsumsi). Konsep inilah yang menjadi landasan teori dalam membangun model-model CGE (Oktaviani, 2008).

Terdapat beberapa model ekonomi yang dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis perkembangan perekonomian suatu negara. Selain model CGE, model ekonometrika sering digunakan untuk analisis keseimbangan partial (partial

Equilibrium), model Input-Output dan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi

(SNSE). Beberapa artikel yang direview dalam tulisan menggunakan model CGE. Terdapat beberapa keunggulan dan keterbatasan model CGE dibandingkan dengan model ekonomi lainnya. Keunggulan dari model CGE yang digunakan dalam kajian-kajian seperti ini antara lain:

1. Dibandingkan dengan model keseimbangan parsial, model CGE sudah memasukkan semua transaksi antara pelaku-pelaku ekonomi secara

170

keseluruhan, baik di pasar faktor produksi maupun pasar komoditi sehingga dampak dari suatu kebijakan akan dapat dianalisis pengaruhnya secara kuantitatif terhadap kinerja ekonomi baik secara makro maupun secara sektoral (Horison, 1997).

2. Model CGE sudah memasukkan kemungkinan substitusi antar faktor produksi, sehingga jika terjadi perubahan harga relatif suatu faktor produksi, maka produsen akan mengubah komposisi penggunaan faktor produksi ke arah faktor produksi yang harganya relatif lebih murah. Pada model CGE dampak kebijakan dapat dianalisis pada tingkat institusi, distribusi pendapatan diantara golongan rumah tangga, distribusi pendapatan diantara faktor produksi primer, neraca perdagangan dan sebagainya (Horison, 1997). Lebih lanjut, Wobst (2001) menyatakan bahwa pada model CGE harga sudah dimasukkan sebagai variabel endogen.

3. Dibandingan dengan Social Accountinng Matrix (SAM) atau Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), model CGE sudah memasukkan persamaan non-linier. Di samping itu, pada model CGE harga sudah dimasukkan sebagai variabel endogen.

4. Dibandingkan dengan model makro ekonometrika, model CGE dapat mengacu pada tahun tertentu (particular benchmark years), sedangkan pada model makro ekonometrika data yang digunakan merupakan data deret waktu, sehingga tidak dapat diaplikasikan pada tahun tertentu. Di samping itu dengan menggunakan model CGE hubungan antara makroekonomi dangan mikroekonomi dapat diketahui, sementara pada model makro ekonometrika analisis dan dampak hanya dapat dilakukan di tingkat makro (Horison, 1997).

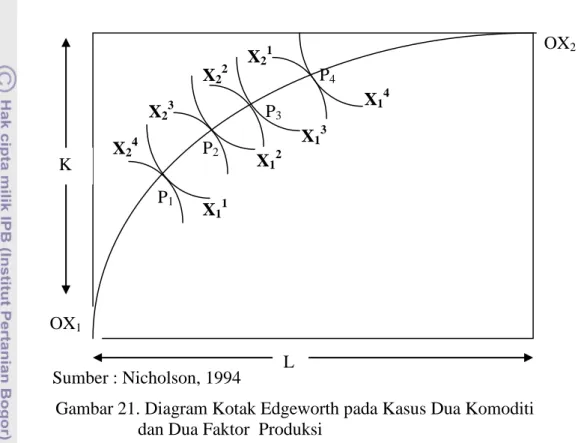

Konsep dasar ekonomi keseimbangan umum didasarkan pada efisiensi pareto atau pareto optimum pada setiap agen ekonomi (produsen, konsumen, investor dan pemerintah). Penjelasan pareto pada bagian ini adalah kondisi sederhana dan terfokus pada kasus satu konsumen, dua faktor produksi dan dua komoditi (Nicholson, 1994).

3.5.1. Keseimbangan Produksi

Teori produksi menyatakan bahwa produsen berada dalam keseimbangan

bila

2 1

w w

MRTSik dimana w1 adalah harga faktor L (tenaga kerja) dan w2 adalah

harga faktor K (modal). Pada kasus dua perusahaan yang masing-masing menghasilkan komoditi yang berbeda, yaitu x1 dan x2, keseimbangan simultan yang

terjadi bisa dijelaskan melalui kotak Edgeworth. Keseimbangan simultan antar dua produk x1 dan x2 tercapai pada saat isokuan x1 bersinggungan dengan isokuan x2.

Titik-titik singgung tersebut membentuk kurva yang disebut Kurva Kontrak atau

Contract Curve (CC).

Dalam ekonomi pertukaran, semua alokasi yang efisien terletak sepanjang kurva kontrak. Titik selain yang terletak di luar kurva kontrak adalah tidak efisien, sebab orang dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih tinggi jika pindah dari titik tersebut ke arah kurva kontrak. Di sepanjang kurva kontrak, preferensi individu bersaing satu sama lain, yang berarti kesejahteraan yang diperoleh seseorang hanya mungkin tercapai atas pengorbanan orang lain.

Secara matematis keseimbangan produksi dapat ditunjukkan sebagai berikut :

2 1 w w MRTS MRTSlk lk ...(3.40)

172

dimana MRTS adalah slope dari isokuan.

Gambar 21 menunjukkan bahwa tingkat output x1 dan x2 yang diproduksi

perusahan harus sesuai dengan permintaan konsumen terhadap barang x1 dan x2.

Permintaan konsumen ditentukan oleh harga relatif p1 dan p2. Untuk menyesuaikan

sektor penawaran dengan sektor permintaan, dibutuhkan konsep kurva kemungkinan produksi (KKP) atau Production Possibility Curve (PPC).

PPC diderivasi dari CC yang terbentuk dalam kotak Edgeworth. PPC adalah sekumpulan titik-titik yang menggambarkan transformasi dari satu produk menjadi produk lain melalui alokasi faktor produksi. Slope dari PPC disebut sebagai

Marginal Rate of Product Transformation (MRPT). Pada pasar persaingan

sempurna didapatkan : 2 1 12 P P MRPT ...(3.41)

Daerah batas PPC memperlihatkan berbagai kombinasi penggunaan K dan L yang efisien untuk menghasilkan x dan y. Kurva ini ditransfer dari lokus titik-titik efisien pada Gambar 21. Slope PPC memperlihatkan bagaimana output x dapat dipertukarkan terhadap output y dengan tetap menggunakan sejumlah sumber daya (input yang sama).

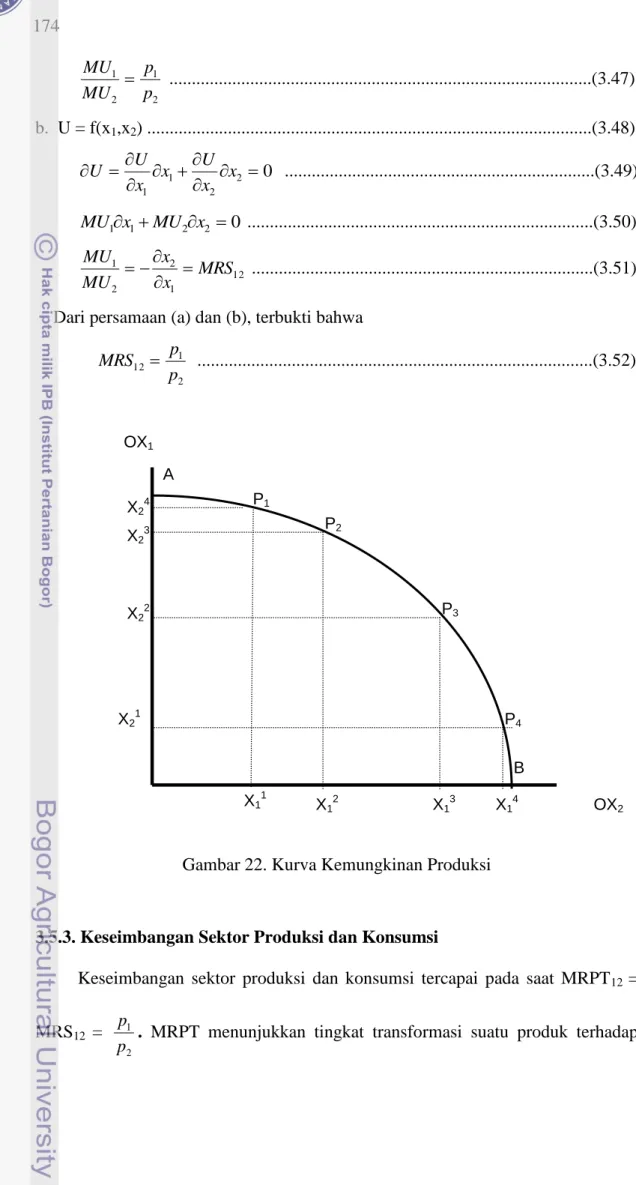

3.5.2. Keseimbangan Konsumen

Kondisi pareto optimum pada konsumen didekati dengan konsep Tingkat Pertukaran Marginal atau Marginal Rate of Substitution (MRS). MRS menunjukkan kesediaan seorang konsumen untuk menukarkan satu unit terakhir dari suatu barang untuk mendapatkan beberapa unit barang lainnya. Setiap

OX2 OX1 X24 X23 X22 P1 P2 P3 X11 X12 X13 X14 P4

konsumen akan selalu menyamakan MRS dengan harga relatif kedua barang yang akan dikonsumsinya untuk mencapai kepuasan yang optimal.

Sumber : Nicholson, 1994

Gambar 21. Diagram Kotak Edgeworth pada Kasus Dua Komoditi dan Dua Faktor Produksi

Untuk membuktikan bahwa MRS sama dengan harga relatif dari kedua barang yang akan dikonsumsinya, secara matematis dapat ditentukan sebagai berikut :

a. Max U = f(x1,x2) dengan kendala I = p1x1 + p2x2 ...(3.42)

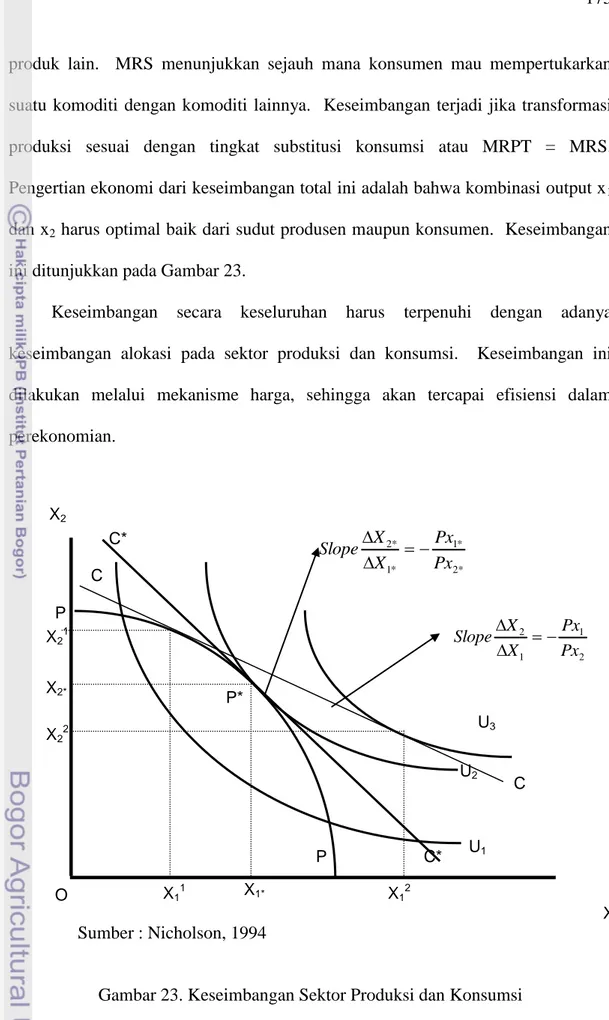

) ( ) , (x1 x2 I p1x1 p2x2 f ...(3.43) 0 1 1 1 p MU x atau 1 1 p MU ...(3.44) 0 2 2 2 p MU x atau 2 2 p MU ...(3.45) 0 2 2 1 1 x p x p I ...(3.46) X21 L K