Presentasi Kasus

OTOMIKOSIS

Presentator : Rahmawati Nurul Sya’bani Moderator : dr. Ratna K

Bagian Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok – Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada / RS DR. SardjitoYogyakarta

2015 BAB I PENDAHULUAN

Otomikosis atau Fungal Otitis Eksterna adalah infeksi jamur yang melibatkan pinna dan kanalis auditorius eksternus, namun dengan adanya perforasi membran timpani, juga dapat melibatkan telinga tengah. Karakteristik otomikosis berupa peradangan, gatal, otalgia, otore, rasa penuh di telinga, gangguan pendengaran dan tinnitus. Kasus otomikosis yang disertai perforasi membran timpani, infeksi telinga tengah dan keterlibatan infeksi tulang temporal, sering berhubungan dengan kondisi pasien yang mengalami imunosupresi1,2,3.

Penyebab otomikosis pada umumnya adalah spesies jamur saprofitik yang banyak terdapat di alam dan merupakan sebagian dari flora komensal pada kanalis auditorius normal. Spesies terbanyak adalah Aspergillus dan

Candida. Aspergillus niger memproduksi koloni hitam yg memberikan

gambaran “pepper” like sedangkan Candida albicans dan Aspergillus

fumigatus memberi gambaran klasik seperti fluffy white discharge 4.

Kejadian otomikosis banyak ditemukan di daerah iklim tropis dan subtropis yang lembab. Prevalensi otomikosis 9%-22,7% dari total kasus otitis externa, dan 30% pada pasien dengan gejala keluarnya cairan pada telinga 5.

Distribusi jenis jamur pada otomikosis tergantung lokasi geografis. Walaupun jarang menimbulkan bahaya, keberadaannya memberi tantangan dan rasa frustasi pada pasien dan ahli THT karena memerlukan follow up dan pengobatan jangka panjang yang disebabkan oleh tingginya angka rekurensi 5,6.

TINJAUAN PUSTAKA

A. ANATOMI

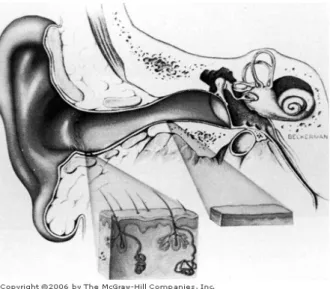

Secara anatomi telinga dibagi menjadi tiga bagian yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari aurikula, kanalis auditorius eksternus hingga lapisan epitel membran timpani. Aurikula dan kanalis auditorius eksternus mengandung tulang rawan elastis yang berasal dari mesoderm dan sedikit jaringan subkutan, yang ditutupi oleh kulit dengan kelenjar pelengkapnya7.

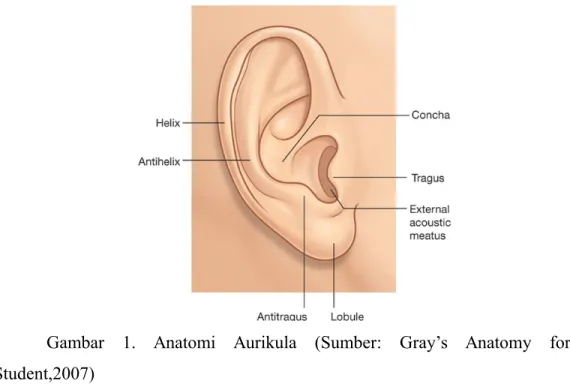

Aurikula merupakan tulang rawan elastis yang simetris secara bilateral. Lekukan utama aurikula terdiri dari heliks, antiheliks, tragus, antitragus, dan konka. Heliks merupakan lingkaran aurikula terluar yang besar. Heliks berakhir di inferior pada lobulus, satu-satunya bagian aurikula yang tidak disangga oleh tulang rawan. Konka aurikula adalah bagian tengah aurikula yang bergaung, dan kanalis auditorius eksternus berjalan mulai dari daerah ini. Elevasi di anterior pada pembukaan kanalis auditorius eksternus, yang terletak di depan konka adalah tragus. Elevasi lain yang berlawanan dengan tragus, dan terletak di atas lobulus adalah antitragus. Lingkaran berlekuk yang lebih kecil, paralel dan terletak anterior dari heliks adalah antiheliks. Aurikula berhubungan dengan banyak otot-otot intrinsik dan ekstrinsik.9

Seluruh kanalis auditorius eksternus dilapisi oleh epitel skuamosa berlapis dengan keratinisasi, yang lebih tebal di bagian tulang rawan (0,5 sampai 1 mm) dibandingkan bagian osseus (0.2 mm). Pada kanalis auditorius eksternus bagian tulang rawan terdiri dari lapisan epidermis dengan papillanya, dermis dan subkutan melekat dengan perikondrium. Lapisan kulit kanalis auditorius eksternus bagian tulang tidak mengandung papilla, melekat erat dengan periosteum tanpa lapisan subkutan, berlanjut menjadi

lapisan luar dari membran timpani dan menutupi sutura antara tulang timpani dan tulang skuama. Kulit ini tidak mengandung kelenjar dan rambut8.

Gambar 1. Anatomi Aurikula (Sumber: Gray’s Anatomy for Student,2007)

Kanalis auditorius eksternus dapat dibagi menjadi dua bagian. 40% bagian luar merupakan tulang rawan dan mengandung lapisan tipis jaringan subkutan antara kulit dan tulang rawan. Kulit bagian tulang rawan kanalis mengandung banyak sel-sel rambut dan kelenjar-kelenjar sebasea dan apokrin seperti kelenjar serumen. Ketiga struktur ini bersama-sama memberikan fungsi protektif dan disebut sebagai unit apopilosebasea. Sekresi dari kelenjar ini, dikombinasikan dengan lapisan keratin deskuamasi dari stratum korneum, membentuk asam (pH 6,0-6,5), mantel lilin dari cerumen yang berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi dan luka pada kulit. 60% bagian dalam merupakan tulang, dibentuk terutama oleh anulus timpani, dan mengandung

tidak mengandung kelenjar-kelenjar dan sel-sel rambut. Panjang rata-rata kanalis auditorius eksternus orang dewasa adalah 2,5 cm. Pertemuan bagian kartilago dan bagian tulang kanalis merupakan bagian yang menyempit yang disebut isthmus.7

Gambar 2. Potongan koronal kanalis auditorius eksterna. Kulit pada bagian kartilago dan bagian tulang diperbesar. (Sumber: Lalwani, 2008)

Kanalis melekuk sedikit di superior dan posterior dalam bentuk huruf S dari lateral ke medial. Aurikula perlu ditarik secara halus ke arah atas, keluar dan ke bawah untuk meluruskan kanalis pada pemeriksaan. Ada tiga mekanisme perlindungan makroskopis yang melindungi kanalis auditorius eksternus dan permukaan lateral membran timpani : tragus dan antitragus, kulit dengan lapisan serumennya, dan isthmus kanalis auditorius eksterna. Lapisan serumen secara bertahap berpindah melewati isthmus ke bagian lateral kanalis dan mengelupas di luar7.

Kanalis auditorius eksternus merupakan struktur yang normalnya dapat melindungi dan membersihkan diri sendiri. Epitel kanalis auditorius eksterna mempunyai kapasitas untuk bermigrasi ke lateral, yang memungkinkan kanalis tetap tidak terobstruksi oleh debris. Kecepatan migrasi epitel adalah 0,07 mm/hari dan terjadi pada lapisan sel basal. Gerak saluran telinga yang disediakan oleh gerakan mengunyah biasa bersama-sama dengan proses proliferasi epitel dan migrasi lateral yang mendorong serumen ke luar dengan cara self-cleansing 8 .

Vaskularisasi

Telinga luar mendapatkan suplai darah dari cabang arteri carotis eksterna, adapun vaskularisasi bagian anterior dari a . Auriculo temporalis (a. temporalis superficialis), bagian posterior dari a. Auricularis posterior, bagian medial dari a. Auricularis profunda ( a. maxillaris )7.

Inervasi

Persarafan telinga luar terdiri dari Nervus auricularis mayor cabang nervus spinalis C2-C3 yang menginervasi kulit auricula dan 1/3 lateral kulit diatas permukaan prosesus mastoideus. Nervus occipitalis minor (bag C2) menginervasi kulit auricula 1/3 posterior. Nervus auriculo temporalis merupakan cabang N. V (trigeminus) yang menginervasi kulit auricula 2/3 anterior, 1/2 bag anterior KAE dan membrana timpani. Nervus tympanicus, cabang dari N IX (N glosopharyngeus) yang menginervasi permukaan luar membran timpani. Nervus Arnold cabang dari nervus vagus (N. X) yang menginervasi sebagian kecil auricula, 1/2 bagian posterior kanalis auditorius eksternus dan membran timpani9,10.

Aliran limfe kanalis auditorius eksternus merupakan jalur penting untuk penyebaran infeksi. Kelenjar limfe telinga luar terdiri dari tiga bagian yaitu : 1) Limfonodi parotis superfisialis yang menerima aliran kelenjar limfe dari daerah tragus dan bagian anterior aurikula, 2) Limfonodi retroaurikuler yang menerima aliran kelenjar limfe dari posterior dan kranial aurikula, 3) Limfonodi cervikalis superfisialis yang menerima aliran kelenjar limfe dari daerah lobulus7,9,10. B. OTOMIKOSIS

1. Definisi

Otomikosis adalah infeksi jamur pada kulit liang telinga luar. Walaupun jamur bisa menjadi agen penyebab primer, jamur biasanya juga menyertai infeksi bakteri kronis di liang telinga luar atau telinga tengah.2

2. Etiologi dan Faktor Predisposisi

Beberapa penulis menyatakan bahwa jenis Aspergillus dan Candida banyak ditemukan pada pasien-pasien dengan otomikosis. Jenis yang lain seperti Mucor, Fusarium, Scedosporium, Hendersonula, Rhodotorula, dan

Cryptococcus jarang menyebabkan otomikosis. Jamur dari jenis Monilial dan

dermatophyta (Trichophyton ssp, Microsporum spp, dan Epidermophyton

floccosum) diduga juga berhubungan dengan kejadian otomikosis.13

Selain adanya agen penyebab yaitu jamur, kejadian otomikosis juga berhubungan dengan berbagai macam faktor predisposisi. Faktor lingkungan terdiri dari suhu dan kelembaban. Faktor lokal termasuk infeksi kronik pada telinga, penggunaan tetes telinga, penggunaan steroid, adanya infeksi jamur pada bagian tubuh lainnya seperti dermatomikosis atau vaginitis, gangguan fungsi imunitas, malnutrisi dan perubahan hormonal tubuh yang dapat memicu timbulnya infeksi seperti pada keadaan menstruasi ataupun pada wanita hamil. Otomikosis meningkat pada iklim panas dan lembab karena kondisi ini sangat sesuai untuk proses pertumbuhan jamur. Kondisi panas dan lembab juga

berpengaruh pada permukaan epitel liang telinga karena dalam kondisi ini liang telinga lebih banyak menyerap air sehingga sangat rentan terhadap infeksi.15 3. Patogenesis

Pada kondisi normal, terdapat berbagai mikroorganisme pada liang telinga yang merupakan organisme komensal. Organisme ini bersifat non patogen selama terdapat keseimbangan antara sistem pertahanan tubuh dengan berbagai organisme tersebut. Kelembaban dan lingkungan tropis memberikan kondisi yang dibutuhkan jamur untuk berproliferasi. Kanalis auditorius yang intak mempunyai kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri dengan migrasi sel epitel yang terkelupas keluar bersama dengan serumen. Serumen menjaga kanalis auditorius eksternus dalam kondisi asam. pH kanalis auditorius eksternus mempunyai rentang antara 4,2 hingga 5,6. Kondisi asam tersebut mempunyai efek anti-mikotik dan bakteriostatik. Kerusakan dari setiap pelindung KAE dapat menyebabkan kolonisasi dan invasi oleh organisme patogen4,13

Meningkatnya insidensi otomikosis mungkin berhubungan dengan meningkatnya pengeluaran keringat dan berubahnya kelembaban udara di permukaan epitel liang telinga. Epitel di liang telinga banyak menyerap air pada keadaan tersebut sehingga lebih mudah terkena infeksi. Pada pasien-pasien dengan penyakit gangguan imun berat otomikosis yang invasif juga banyak ditemukan. Adanya pertumbuhan jamur yang berlebihan tampak pada pasien yang menggunakan antibiotik hal tersebut terjadi karena terganggunya flora normal yang terdapat dalam tubuh.3,16

Penegakan diagnosa otomikosis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesa pasien dengan otomikosis biasanya akan sering didapatkan keluhan rasa gatal pada liang telinga. Selain itu gejala lain yang sering dirasakan adalah rasa penuh pada telinga, otore (keluar cairan dari telinga), otalgia (sakit pada telinga), gangguan pendengaran dan tinnitus. Gejala gangguan pendengaran pada kasus otomikosis biasanya disebabkan oleh adanya akumulasi dari debris mikotik dalam liang telinga.13

Pemeriksaan fisik pada pasien otomikosis akan ditemukan adanya debris berwarna putih, kehitaman, atau membran abu-abu yang berbintik-bintik di liang telinga. Bercak karena Aspergillus niger cenderung berwarna gelap kehitaman, Aspergillus fumigatus berwarna kecoklatan, dan Candida albicans berwarna putih.2,17

Diagnosa pasti dari otomikosis ditegakan dengan pemeriksaan penunjang yang cukup sederhana, yaitu dengan memeriksa sampel debris atau swab bercak pada kaca preparat yang difiksasi dengan larutan KOH 15% - 30% selanjutnya dilihat melalui mikroskop dan akan tampak hifa ataupun spora dari jamur. Pemeriksaan penunjang lain adalah kultur debris dari liang telinga dengan menggunakan media Saboraud’s dextrose.13

5. Terapi

Terapi efektif pada pasien dengan kolonisasi kronis Aspergillus pada kanalis akustikus eksternus adalah dengan kombinasi antara pembersihan debris dan anti jamur topikal. Pengobatan sistemik tidak direkomendasikan, kecuali mungkin pada kasus invasif otitis (akut atau kronis) eksterna maligna dengan komplikasi mastoiditis atau meningitis, atau keduanya. Kebanyakan pasien berhasil dengan pengobatan topikal. Keuntungan anti jamur topikal yaitu aplikasi lokal, konsentrasi yang diinginkan dari obat pada permukaan kulit akan

dicapai tak lama setelah aplikasi, dan konsentrasi yang lebih tinggi dari anti jamur tersebut pada lokasi yang terinfeksi. Perhatian khusus harus diberikan kepada pilihan sediaan yang antara lain: solution, suspensi, krim, salep, atau

gel. Pasien otomikosis dengan membran timpani yang intak dapat

menggunakan formulasi anti jamur antara lain, salep, gel, dan krim. Ketika membran timpani perforasi, obat-obat ini tidak boleh digunakan karena partikel kecil dari krim, salep, atau gel dapat menyebabkan peradangan, dengan perkembangan jaringan granulasi di telinga tengah. Obat topikal anti jamur yang soluble (obat tetes telinga atau strip kasa diresapi dengan solution) sebagai pengobatan membran timpani perforasi sangat dianjurkan. Yang harus dipertimbangkan agar tepat memilih obat anti jamur topical, antara lain larut dalam air, risiko rendah ototoksik, efek alergi rendah setelah pemberian berulang, obat anti mikotik spektrum luas dengan efek lokal yang baik terhadap ragi dan jamur, cocok untuk aplikasi pada pasien anak dan tersedia di pasaran11,12.

Sediaan anti jamur dapat dibagi menjadi tipe spesifik dan non spesifik. Antijamur non spesifik termasuk larutan asam dan dehydrating solution seperti: 1) Asam asetat 2% adalah asam cuka untuk menjaga pH telinga tetap asam. 2) Gentian Violet dipersiapkan sebagai solusi konsentrat yang rendah (misalnya 1%) dalam air. Telah digunakan untuk mengobati otomikosis karena merupakan pewarna anilin dengan antiseptik, antiinflamasi, antibakteri dan antijamur. Hal ini masih digunakan di beberapa negara dan disetujui FDA (Food and Drug

Administration). Studi melaporkan hingga 80% efficacy. 3) Castellani’s paint

(aseton, alkohol, fenol, fuchsin, resocinol). 4) Cresylate (merthiolate, M-cresyl asetat, propilen glikol, asam borat dan alkohol). 5) Merkurokrom, sebuah

antiseptik topikal terkenal, anti jamur tetapi tidak lagi disetujui oleh FDA karena kandungan merkuri di didalamnya12.

Terapi anti jamur spesifik terdiri dari: 1) Nystatin adalah antibiotik makrolida poliena yang menghambat sintesis sterol pada membran sitoplasma. Banyak cetakan dan ragi yang sensitif terhadap Nystatin termasuk spesies Candida. Sebuah keuntungan besar dari Nystatin adalah mereka tidak terserap dalam kulit utuh. Nystatin tidak tersedia sebagai larutan otik untuk otomikosis Nystatin dapat diresepkan sebagai krim, salep atau bubuk. Dengan tingkat keberhasilan hingga 50-80% . 2) Azoles adalah agen sintetis yang mengurangi konsentrasi ergosterol merupakan sterol penting dalam membrane sitoplasma normal. Clotrimazole yang paling banyak digunakan sebagai azol topikal tampaknya menjadi salah satu agen terapi yang paling efektif dalam otomikosis dengan bunga efektifitas 95-100%. Clotrimazole memiliki efek bakterisid dan hal ini merupakan keuntungan bila terdapat infeksi campuran dari bakteri dan jamur. Ketokonazole dan Fluconazole memiliki aktivitas spektrum yang luas. Efikasi Ketoconazole dilaporkan 95-100% terhadap spesies Aspergillus dan Candida. Sediaan yang sering adalah sebagai krim 2%. Fluconazole topikal telah dilaporkan efektif dalam 90% kasus. Krim Miconazole 2% juga telah menunjukkan tingkat keberhasilan hingga 90%. Bifonazole adalah agen anti jamur dan umum digunakan dalam 80-an. Potensi larutan 1% mirip dengan Clotrimazole dan Miconazole. Bifonazole dan turunannya menghambat pertumbuhan jamur hingga 100% . Itraconazole juga memiliki invitro dan efek vivo terhadap spesies Aspergillus12.

Prinsip penatalaksanaan pada pasien otomikosis adalah pengangkatan jamur dari liang telinga, menjaga agar liang telinga tetap kering serta bersuasana asam, pemberian obat anti jamur, serta menghilangkan faktor risiko. Tindakan pembersihan liang telinga bisa dilakukan dengan berbagai macam

cara antara lain dengan lidi kapas/kapas yang dililitkan pada aplikator, pengait serumen, atau suction. Beberapa penulis mempercayai bahwa yang terpenting dari terapi otomikosis adalah mengetahui jenis agen penyebab infeksi tersebut sehingga terapi yang tepat dapat diberikan. Clotrimazole memiliki efek anti bakteri sehingga memberikan keuntungan terdapat infeksi campuran jamur-bakteri. Anti jamur krim dari Ketoconazole dan Fluconazole juga bisa dapat digunakan. Infeksi Candida biasanya mengunakan Tolnaftate. Nystatin juga dipercaya efektif melawan Candida 5.

Terapi otomikosis dengan anti jamur membutuhkan waktu ± 3 minggu untuk mencegah rekurensi. Terapi berkelanjutan diberikan walaupun pasien sudah bebas dari gejala18.

Edukasi antara lain tidak mengorek-ngorek telinga baik dengan korek telinga ataupun jari, menjaga kelembaban dan pH normal seperti tidak menggunakan obat steroid dan antibiotik berlebihan pada kanalis auditorius eksternus 4,11,13,15

BAB III LAPORAN KASUS

A. IDENTITAS

Nama : Ny. R P

Umur : 23 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Kebumen

Rekam medis : 1.72.28.11 B. ANAMNESA

Keluhan utama : Telinga kiri terasa penuh

Sejak 1 minggu sebelum os berobat ke poliklinik THT Dr. Sardjito, os merasakan telinga kiri terasa penuh. Pendengaran pun dirasakan berkurang. Pasien sering mengorek telinga dengan cotton bud. Ada riwayat penggunaan obat tetes telinga yang dibelinya sendiri di apotek karena nyeri telinga. Setelah 10 hari diberi obat tetes, os mengeluh liang telinga kiri gatal. Rasa nyeri pada telinga sudah tidak ada saat datang berobat. keluar cairan dari telinga tidak ada, telinga berdenging tidak ada, sakit kepala berputar tidak ada. Batuk, pilek, dan demam juga tidak dikeluhkan. Pasien tidak mempunyai kebiasaan berenang. Riwayat Penyakit Dahulu:

Riwayat penyakit serupa sebelumnya disangkal Riwayat alergi disangkal

Riwayat kencing manis disangkal Riwayat Penyakit Keluarga

Riwayat penyakit alergi pada keluarga disangkal Riwayat kencing manis dalam keluarga disangkal C. PEMERIKSAAN FISIK

Keadaan Umum:

TD: 120/70 MmHg, Nadi: 90x/menit, Suhu: 36ºC, Frekuensi Pernapasan: 20x/menit

Pemeriksaan THT: Pemeriksaan telinga

Auris Dextra Auris Sinistra

Inspeksi Aurikula : hiperemi (-), Edema (-), Deformitas (-)

Aurikula : hiperemi (-), Edema (-), Deformitas (-)

Palpasi Nyeri tragus (-), Nyeri mastoid (-) Nyeri tragus (-), Nyeri mastoid (-) Otoskopi KAE: discharge (-), hiperemis (-),

edema (-), Membran timpani intak, refleks cahaya (+)

KAE: tampak debris berwarna putih. hiperemis (+), edema (+), Membran timpani intak

Pemeriksaan hidung

Dextra Sinistra

Inspeksi Deformitas (-), discharge (-), hiperemi (-), lesi (-) Palpasi Deformitas (-), krepitasi (-)

Rhinoskopi Anterior Konka: hiperemis (-), edema (-), massa (-) Septum : deviasi (-)

Konka: hiperemis (-), edema (-), massa (-)

Septum : deviasi (-) Rhinoskopi Posterior Konka: hiperemis (-),

edema (-), massa (-) Septum : deviasi (-)

Konka: hiperemis (-), edema (-), massa (-)

Septum : deviasi (-)

Pemeriksaan orofaring tidak didapatkan hiperemis maupun pembesaran tonsil (T1-T1) Pemeriksaan laringoskop indirek tidak ditemukan kelainan

D. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Pemeriksaan swab debris dari liang telinga kiri dengan pemeriksaan KOH 10% diperoleh hasil (+) hifa

Dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, maka dapat ditegakkan diagnosis terhadap pasien ini adalah Otomikosis Auris Sinistra F. PENATALAKSANAN

Membersihkan debris pada liang telinga kiri (aural toilet) Terapi medikamentosa berupa:

Tampon Miconazole pada telinga kiri Cetirizine 1 x 10 mg

Memberikan edukasi kepada pasien: - Menjaga agar telinga tetap kering

- Tidak boleh mengorek-ngorek telinga dengan jari maupun cotton bud G. MASALAH

Rekurensi H. PLANNING

Kontrol 2 hari I. FOLLOW UP

Setelah 2 hari, pasien kontrol ke poliklinik THT didapatkan keluhan gatal sudah berkurang. Pada pemeriksaan otoskopi telinga kiri didapatkan debris minimal dan hiperemis berkurang. Pasien dilanjutkan terapi tampon Miconazole selama 2 minggu dengan evaluasi tampon 2 hari sekali.

BAB IV DISKUSI

Pada pasien ini diagnosis otomikosis ditegakkan berdasarkan anamnesa, yaitu adanya rasa penuh pada liang telinga dan rasa gatal pada liang telinga. Dari pemeriksaan fisik didapatkan liang telinga bengkak, kemerahan, dan adanya kotoran berwarna putih. Hal tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi dari debris mikotik dalam liang telinga. Pemeriksaan penunjang dengan melakukan pemeriksaan KOH didapatkan hasil (+) infeksi jamur. Pada pemeriksaan KOH, bila disebabkan oleh jamur yang membentuk filamen maka akan tampak hifa atau anyaman hifa dan kadang-kadang ditemukan spora.11-13

Faktor risiko terjadinya otomikosis pada pasien ini adalah penggunaan obat tetes telinga yang cukup lama yang dibelinya sendiri. Karena penggunaan obat tetes ini liang telinga menjadi lembab sehingga mempengaruhi permukaan epitel liang telinga. Epitel telinga yang lembab lebih banyak menyerap air sehingga rentan terhadap infeksi.15 Obat tetes telinga yang digunakan mengandung antibiotik. Jamur bisa tumbuh berlebihan pada pasien yang menggunakan antibiotik karena terganggunya flora normal yang terdapat dalam

tubuh.3,16 Selain itu kebiasaan mengorek telinga menggunakan cotton bud juga menjadi faktor risiko terjadinya otomikosis pada pasien ini. Kebiasaan ini dapat menyebabkan trauma (biasanya kecil dan tanpa gejala) pada kulit kanalis auditorius eksternus dan menyebabkan terjadinya endapan jamur pada luka tersebut sehingga terjadi infeksi jamur.5

Prinsip penatalaksanaan pada pasien otomikosis adalah pengangkatan jamur dari liang telinga, menjaga agar liang telinga tetap kering serta suasana asam, pemberian obat anti jamur, serta menghilangkan faktor risiko. Tindakan pembersihan liang telinga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan lidi kapas/kapas yang dililitkan pada aplikator, pengait serumen, atau suction. Pemberian terapi medikamentosa pada pasien ini dengan pemasangan tampon mikonazol. Semua golongan anti jamur dari golongan azoles seperti clotrimazole, fluconazole, ketoconazole, dan miconazole lebih efektif yang kemudian diikuti oleh golongan nystatin dan tolnaftate.14 Menurut Phillip dan Roosen, clotrimazole efektif untuk pengobatan Tinea pedis, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea versicolor, serta kandidiasis. Pemberian tetes Clotrimazole telah digunakan dan efektif untuk pengobatan otomikosis di Inggris dan India. Sedangkan menurut Venewald dan Wollina terapi efektif pada pasien dengan kolonisasi kronis aspergillus pada kanalis auditorius eksternus adalah dengan kombinasi antara pembersihan debris dan clotrimazole topikal. 17-22

Meskipun pada pasien ini telah dilakukan pembersihan liang telinga dan pemberian tampon telinga antijamur, namun rekurensi masih menjadi pertimbangan masalah kedepan. Hal tersebut bisa disebabkan beberapa faktor, antara lain kepatuhan pasien dalam menjalankan edukasi yang telah diberikan, kepatuhan dalam menggunakan obat sesuai aturan, dan respon jamur terhadap pengobatan. Untuk itu perlu adanya anjuran kontrol ulang secara

berkesinambungan untuk mengevaluasi respon penyakit sehingga tidak menimbulkan komplikasi kedepannya. Pasien juga disarankan untuk meninggalkan kebiasaan yang dapat menyebabkan terjadinya otomikosis dimasa yang akan datang, antara lain dengan tidak mengorek telinga, menjaga liang telinga agar tidak basah dan biasakan berobat ke dokter jika ada keluhan 3,24

BAB V KESIMPULAN

Telah dilaporkan pasien perempuan, berusia 23 tahun dengan diagnosis otomikosis pada liang telinga kiri. Terhadap pasien ini telah dilakukan pembersihan liang telinga, pemberian antijamur topikal telinga, dan diberikan edukasi. Setelah 2 hari pasien dianjurkan untuk kembali agar dapat dievaluasi hasil terapi yang telah diberikan. Diharapkan terapi yang diberikan cukup efektif sehingga kemungkinan terjadinya kekambuhan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Barati, B., et al. "Otomycosis in central iran: a clinical and mycological study."Iranian Red Crescent Medical Journal 2011 : 873.

2. Mahmoudabadi AZ, Masoomi SA, Mohammadi H. Clinical and mycological studies of otomycosis.Pak J Med Sci 2010 : 187-190.

3. Fasunla, J., Ibekwe, T. and Onakoya, P. (2008), Otomycosis in western Nigeria. Mycoses, 2007.

4. Alexis Jackman, Robert Ward, Max April, John Bent, Topical antibiotic induced otomycosis, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Volume 69, Issue 6, June 2005.

5. Sampath Chandra Prasad, Subbannayya Kotigadde, Manisha Shekhar, et al., “Primary Otomycosis in the Indian Subcontinent: Predisposing Factors, Microbiology, and Classification,” International Journal of Microbiology, 2014.

6. Ajay Philip, Regi Thomas, Anand Job, V. Rajan Sundaresan, Shalini Anandan, and Rita Ruby Albert, “Effectiveness of 7.5 Percent Povidone Iodine in Comparison to 1 Percent Clotrimazole with Lignocaine in the Treatment of Otomycosis,” ISRN Otolaryngology, vol. 2013.

7. Bailey, Byron J.; Johnson, Jonas T.; Newlands, Shawn D, Head & Neck Surgery-Otolaryngology, 4th Edition, Chapter 135: Infections of The External Ear, Lippincott Williams & Wilkins.2014.

8. Lalwani AK, Disease of The External Ear. In: Current Diagnosis & treatment otolaryngology Head & Neck Surgery,2nd ed. Chapter 47, McGrawhill Lange. New York.2008.h.624-6.

9. Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Ear Anatomy. In: Gray’s anatomy for student, Chapter 8, Elsevier.2007:855-858.

10. Liston SL, Duvall III AJ. Embriologi, anatomi dan fisiologi telinga. Dalam: Boies: Buku Ajar Penyakit THT edisi 6. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.1997.h.27-31.

11. Kaur Ravinder et all, 2000. Otomycosis: a clinicomycologic study. ENT-Ear Nose & Throat Journal; 79:606-609

12. Gray RF, 1992. Disease of The External Ear. In: Synopsis of otolaryngology. 5th ed. Butterworth Heineman ltd Oxford. P: 81-97.

13. Vennewald, I., Nat, R., Klemm E, 2010. Otomycosis: Diagnosis and treatment. Clinics in Dermatology; 28: 202–211.

14. Munguia R, Daniel SJ, 2008. Ototopical antifungals and otomycosis: a review. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2008; 72: 453 – 459.

15. Ho T, Vrabec JT, Yoo D, Coker NJ. Otomycosis: clinical features and treatment implications. Otolaringology-Head and Neck Surgery 2006; 135: 787-791.

16. Gill King. Otitis Externa Mycotica. Article. Arch Otolaryngology. 1932;16(1):76-82

17. Inouye S, Uchida K, Yamaguchi H, 2001. In-vitro and In-vivo Anti-Trichophyton Activity of Essential Oils by Vapaour Contact, Mycoses; 44: 99-107.

18. Buckle J, 2003. Aromatherapy : What is it? HerbalGram; 57: 50-56

19. Abou-Halawa AS, Khan MA, Alrobaee AA, Alzolibani AA, Alshobaili HA. Otomycosis with perforated tympanic membrane: self medication with

topical antifungal solution versus medicated ear wick. International

Journal of Health Sciences. 2012;6(1):73–77.

20. Phillip RM, Rosen T. Topical Antifungal Agents. Comprehensive Dermatologic Drug Therapy. WB Saunders Company. Philadelphia, USA. P: 497-523.

21. Vennewald I, Wollina U, 2005. Cutaneus Infections due to Oppurtunistic Molds: uncommon presentation. Clindermatol; 23:565-571.

22. Reynolds JEF, Martindale, 1996. The Extra Pharmacopoela 31st ed. The Council of The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. P: 403Hughes GB, Pensak ML, 2007. Clinical Otology. 3rd ed. New York : Thieme Medical Publishers.

23. Linstrong CJ, Lucente FE, 2006. Infection of the External Ear. In: Head & Neck Surgery Otolaryngology. 4th ed. Lippincot Williams & Wilkins. Philadelpia. P: 1987-2000

24. Viswanatha, Borlingegowda,M.S., D.L.O., Sumatha, D., M.B.B.S., & Vijayashree, Maliyappanahalli Siddappa,M.B.B.S., M.S.. Otomycosis in immunocompetent and immunocompromised patients: Comparative study and literature review.Ear, Nose & Throat Journal, 91(3), 2012, 114-21.