(PengemSangan Industri 9fifir(Ber6asis "KftapaScewit

untuli<Percepatan (PmSattgunan ^Eljpnomi (Pedesaan (Daerah Qijau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Distorsi Harga Tandan Buah Segar (TBS) dan

Pendapatan Petani Kelapa Sawit

Penerimaan petani kelapa sawit sangat tergantung kepada umur tanaman. Semangkin tinggi umur tanaman (umur optimum) menunjukkan kandungan minyak sawit dan inti sawit semangkin tinggi, yaitu 21,87 % untuk minyak sawit dan 5,10 % untuk inti sawit. Tingginya kandungan minyak sawit yang dihasilkan oleh petani akan berpengaruh kepada harga tandan buah segar (TBS) yang diterima oleh petani.

Harga yang ditetapkan oleh perusahaan inti atau oleh pabrik kelapa sawit (PKS) berpedoman kepada harga C P O di pasar internasional. Untuk daerah Riau, khususnya bagi empat perusahaan besar (PT Perkebunan Nusantara V, P T Sinar Mas, PT. Astra, dan P T Asian Agri) harga T B S didasarkan kepada kesepakatan bersama yang ditentukan oleh Tim Pengkajian dan Penetapan Harga Pembelian T B S ( P P H P - T B S ) Produksi Petani Propinsi Riau. Tim ini terdiri dari wakil dari masing-masing perusahaan, wakil dari petani, wakil dari pihak pemerintah yaitu dinas perkebunan.

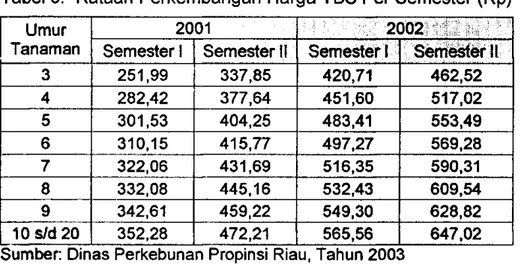

Sebagai gambaran rataan harga T B S per semester berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Tim P P H P - T B S disajikan pada Tabel 3. Dari tabel itu

memperlihatkan tingkat harga yang diterima oleh petani berdasarkan umur tanaman kelapa sawit. Karena itu penentuan harga yang ditetapkan oleh tim berpengaruh langsung kepada penerimaan petani kelapa sawit khususnya petani peserta plasma dari empat perusahaan besar perkebunan.

Kalau dibandingkan harga yang diterima pada tingkat petani swadaya jauh lebih rendah dari harga pada petani plasma. Harga yang diterima oleh

petani swadaya bukan didasarkan kepada harga oleh tim P P H P - T B S , melainkan harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul (toke). Toke ini merupakan kaki tangan dari P K S di luar empat perusahaan besar. P K S

(PengemBangan Industri 9(i(xr(Beriasis 7(plapa Sawit

untu(i<Percepatan (PemSangunan <Ellp7iomi Pedesaan (Daerah ^ u

tersebut pada umumnya memiliki sebagian kebun atau tidak memiliki kebun sebagai pendukung bahan baku.

Tabel 3. Rataan Perkembangan Harga T B S Per Semester (Rp) Umur

Tanaman

2001

••2002l3;iil:s

Umur

Tanaman Semester 1 Semester II Semester 1 Semester II

3 251,99 337,85 420,71 462,52 4 282,42 377,64 451,60 517,02 5 301,53 404,25 483,41 553,49 6 310,15 415,77 497,27 569,28 7 322,06 431,69 516,35 590,31 8 332.08 445.16 532,43 609,54 9 342,61 459,22 549,30 628,82 10 s/d 20 352,28 472,21 565,56 647,02 Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Tahun 2003

Harga T B S di tingkat petani swadaya cenderung ditentukan sepihak, hal ini disebabkan antara petani dengan P K S tidak a d a keterikatan kontrak. Ini sangat berbeda dengan petani plasma, mereka terikat kontrak dengan perusahaan inti. Sebagai bahan perbandingan harga T B S pada kedua kelompok tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Usahatani Kelapa Sawit antara Petani Plasma dengan Petani Swadaya pada Umur Optimum

Uraian Petani

Uraian

Plasma Swadaya Rataan

Luas Lahan (ha) 2,09 3,40 2,412

Produksi (ton) 3.680 3.773 3.703

Produktivitas (ton/ha) 1,78 1,12 1,6136

Biaya (Rp) 534.946 528.928 533.827

Harga TBS (Rp/kg) 663,62 520,60 628,367

Distorsi harga 1,27

Harga T B S yang diterima oleh petani plasma R p 663,62 per kg T B S , sedangkan oleh petani swadaya hanya sebesar R p 520,60 per kg T B S (umur optimum). Sedangkan harga rata-rata dari kedua kelompok tersebut sebesar Rp 628,37 per kg T B S . Antara petani kelapa sawit plasma dan swadaya terjadi

<Pengm6angan Ind'ustTiJfiGr(Ber6asis Xflapa Sawit untufiJPercepatan (PmBangunan ^Efipnoni (Pedesaan Oaeraft

distorsi harga sebesar 1,27. Artinya setiap harga yang diterima oleh petani swadaya sebesar Rp 1, maka petani plasma menerima R p 1,27.

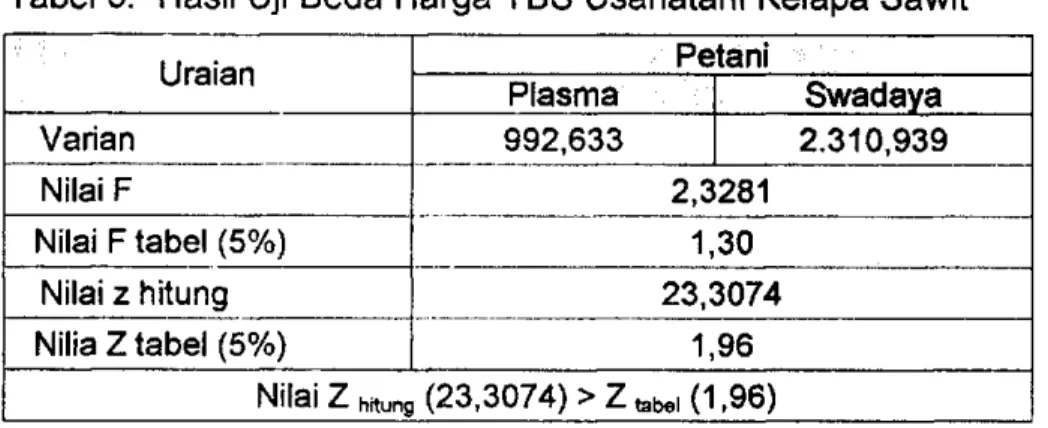

Perbedaan harga T B S antara petani plasma dengan petani swadaya di uji secara statistik dengan uji beda (uji t), hasilnya disajikan pada Tabel 5. Hasil uji F dari kedua kelompok memperlihatkan Fhitung besar dari Ftabei, maka

digunakan uji t'. Hasil perhitungan uji beda harga T B S antara petani plasma dan swadaya menghasilkan nilai Zhnung besar dari nilai Ztabei- Secara statistik

kedua harga yang diterima itu sangat berbeda pada taraf a = 5 %.

Tabel 5. Hasil Uji Beda Harga T B S Usahatani Kelapa Sawit

Uraian Petani Uraian Plasma Swadaya Varian 992,633 2.310,939 Nilai F 2,3281 Nilai F tabel (5%) 1,30 Nilai z hitung 23,3074 Nilla Z tabel (5%) 1,96 Nilai Z hrt^ng (23,3074) > Z ,3bei (1.96)

Rendahnya harga T B S yang diterima oleh petani swadaya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, petani swadaya tidak ada ikatan dengan pihak P K S atau perusahaan inti. Hasil panen petani swadaya tidak ada kepastian oleh pembeli T B S pada saat panen tiba. Kondisi ini menyebabkan kadang-kadang T B S sampai berhari-hari di kebun. Untuk menghindari ini petani terpaksa menjualnya berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh toke;

Kedua, kurangnya pengetahuan petani swadaya terhadap kualitas T B S

mereka. Akibat ini pihak toke juga dapat menekan harga dengan menentukan kualitas T B S (penentuan sepihak); Ketiga, untuk menghindari resiko (pembusukan buah, pencurian) di tempat penampungan sementara (TPS), maka petani menjual harga T B S pada saat setelah panen; dan keempat, petani ingin cepat menerima uang hasil kebun mereka. Kalau ditunggu atau ditawarkan kepada beberapa toke hal ini akan memakan waktu, sehingga menimbulkan resiko terhadap kualitas T B S .

(PengmSangan Industri 7{Uir(Ber6asis KjCapa Sawit

untuljJPercepatan (PmBangunan 'E^nomi (Pedesaan (Paeraft Ijjau

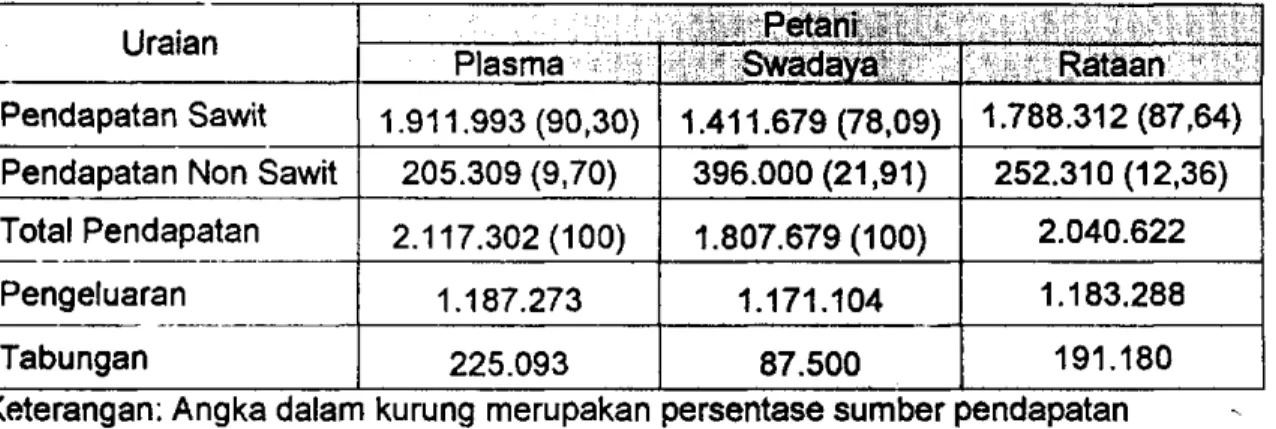

Hasil analisis penerimaan usahatani kelapa sawit disajikan pada Tabel 6. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa pendapatan petani plasma bersumber dari kelapa sawit sebesar Rp 1.911.993 per bulan (90,30%) dan non kelapa sawit sebesar Rp 252.310 per bulan atau 12,36 %. Sehingga total pendapatan petani plasma per bulan sebesar Rp 2.117.302 atau sebesar Rp 25.407.624,00 per tahun. Jika di asumsikan nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar UD $ 1 = Rp 8.500, maka pendapatan petani plasma sebesar UD $ 2.989,00 per tahun. Sementara pendapatan petani swadaya hanya sebesar Rp 1.807.679 per bulan atau R p 21.692.154 ini setara dengan U D $ 2.552,02 per tahun.

Tabel 6. Perbandingan Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Plasma dengan Swadaya pada Umur Optimum (Rp)

Uraian . Petani

Uraian

Plasma Swadaya Rataan

Pendapatan Sawit 1.911.993 (90,30) 1.411.679(78,09) 1.788.312(87,64) Pendapatan Non Sawit 205.309 (9,70) 396.000(21,91) 252.310(12,36) Total Pendapatan 2.117.302 (100) 1.807.679 (100) 2.040.622

Pengeluaran 1.187.273 1.171.104 1.183.288

Tabungan 225.093 87.500 191.180

Keterangan: Angka dalam kurung merupakan persentase sumber pendapatan

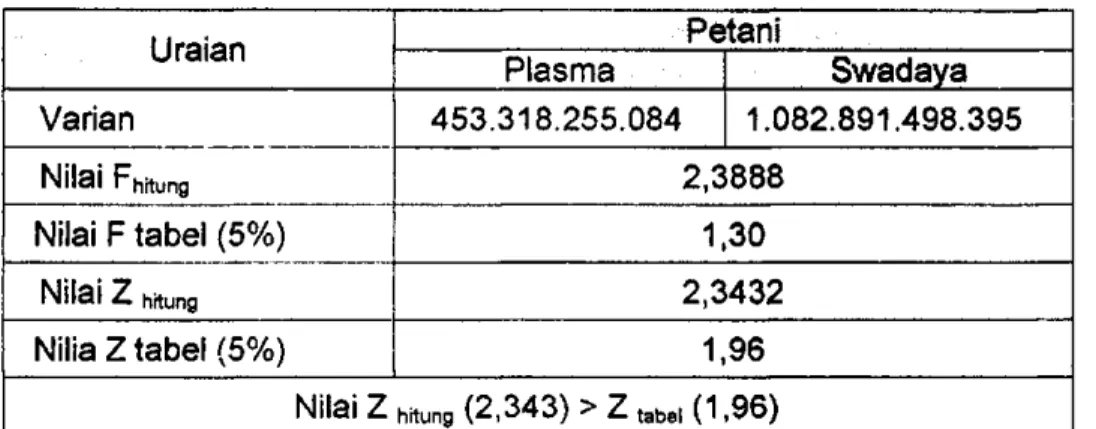

Hasil uji statistik terhadap perbedaan pendapatan antara petani plasma dengan petani swadaya disajikan pada Tabel 7. G u n a menentukan rumus uji t yang dipakai pada analisis uji beda, terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas dari kedua kelompok. Hasilnya diperoleh nilai Fhitung besar dari nilai F tabei,

sehingga untuk uji beda digunakan rumus t'. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Zhitung besar dari Ztabei, yang berarti hipotesis pertama "terdapat

perbedaan pendapatan petani plasma dengan petani swadaya sebagai akibat adanya distorsi harga tandan buah segar pada tingkat petani" terbukti. Perbedaan tersebut menyebabkan pendapatan petani plasma lebih besar dari pendapatan petani swadaya.

(PettgemBangan Industri Jfi(ir(Ber6asis KfOtpa Sawit

untufi^rcepatan (PmBangunan (Ekgnomi (Pedesaan (DaeraH (Rjau

Faktor penyebab tingginya tingkat pendapatan petani plasma adalah, antara lain: Pertama, Petani plasma sangat menggantungkan kehidupannya kepada hasil kebun mereka, ini terbukti kontribusi pendapatan kelapa sawit terhadap pendapatan keluarga sebasar 90,30 persen. Karena itu kegiatan usahatani kelapa sawit sangat serius dilakukan; Kedua, Petani plasma merupakan mitra kerja perusahaan inti. Petani plasma selalu mendapat binaan dari perusahaan inti menyangkut dengan pengelolaan kebun. Ini dibuktikan tingginya produktivitas kebun petani yaitu 1,78 ton per hektar per bulan atau 21,35 ton per tahun per hektar. Sedangkan petani swadaya produktivitas kebunnya sebesar 1,12 ton per hektar per bulan atau sebesar 13,44 ton per tahun per hektar; dan ketiga, harga yang diterima oleh petani plasma cukup tinggi dibandingkan dengan harga di tingkat petani swadaya.

Tabel 7. Hasil Uji Beda Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit antara Petani Plasma dengan Swadaya

Uraian Petani Uraian Plasma Swadaya Varian 453.318.255.084 1.082.891.498.395 Nilai Fhitung 2,3888 Nilai F tabel (5%) 1,30 Nilai Z hrtung 2,3432 Nilia Z tabel (5%) 1,96

Nilai Z hrtung (2,343) >Z,3bel (1.96)

4.2 Analisis Distribusi Pendapatan dan Disparitas Spasial

4.2.1 Analisis Distribusi Pendapatan Petani Kelapa Sawit

Untuk memperoleh gambaran sampai sejauh mana pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, perlu dikaji distribusi pendapatan yang diterima masyarakat pada sektor perkebunan tersebut, terutama petani kelapa sawit. Distribusi pendapatan ini diukur melalui sampel yang diperoleh di lapangan. Untuk itu disusun kelompok masyarakat berdasarkan persentase pendapatannya dalam suatu tabel persentase pendapatan menurut beberapa kategori dari semua sampel. Hasil yang

(PengmSangan Industri 9{iljr(Ber6asis 'KffJapa Sawit

untuli<Percepatan (PmBangunan (Elignomi (Pedesaan (Daerafi (Rjau

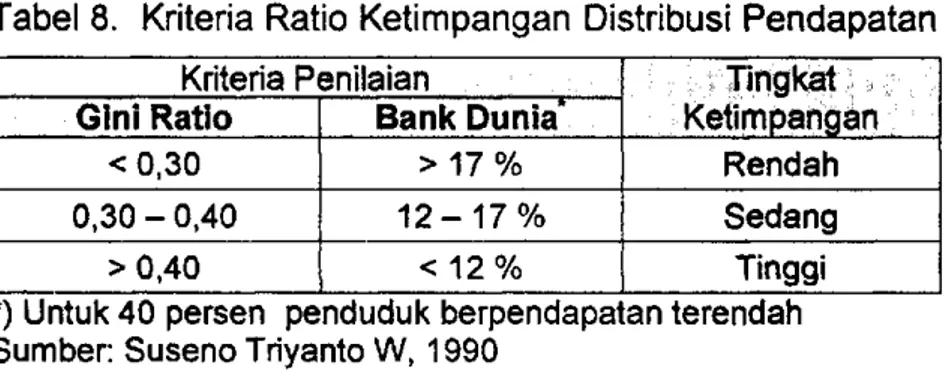

diperoleh kemudian diukur berdasarkan urutan menurut kriteria penilaian sebagai tercantum pada Tabel 8.

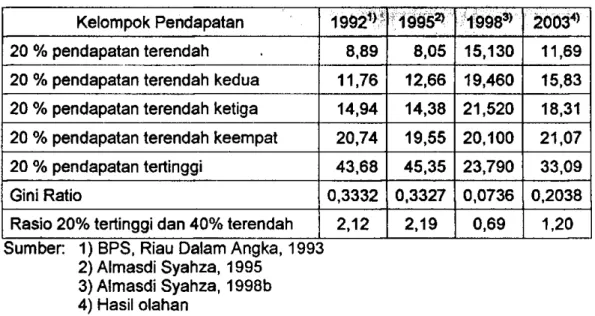

Perhitungan distribusi pendapatan petani kelapa sawit di Riau disajikan pada Tabel 9. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat petani kelapa sawit di Riau, dimana 20 persen masyarakat berpendapatan terendah memperoleh 11,69 persen dari total pendapatan atau 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah menikmati pendapatan 27,54 persen. Sementara 20 persen masyarakat berpenghasilan tertinggi menikmati 33,09 persen dari total pendapatan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 1992, 20 persen masyarakat berpenghasilan terendah hanya menikmati sebesar 8,89 persen, kemudian turun menjadi 8,05 persen pada tahun 1995. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998 justru masyarakat miskin mengalami peningkatan pendapatan, ini ditunjukkan dengan angka distribusinya sebesar 15,13 persen. Hal ini juga terjadi untuk kelompok kedua dan ketiga. Sedangkan untuk kelompok berpendapatan tinggi (keempat dan tertinggi justru mengalami penurunan.

Tabel 8. Kriteria Ratio Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kriteria Penilaian Tingkat

Ketimpangan Gini Ratio Bank Dunia*

Tingkat Ketimpangan

<0,30 > 17 % Rendah

0,30 - 0,40 1 2 - 1 7 % Sedang

>0,40 < 1 2 % Tinggi

*) Untuk 40 persen penduduk berpendapa! an terendah Sumber: Suseno Triyanto W, 1990

Penyebab meningkatnya distribusi pendapatan kelompok miskin ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain: Pertama, kebutuhan masyarakat miskin pada umumnya dapat disediakan oleh produk lokal. Produk ini pada umumnya berbahan baku lokal sehingga tidak berpengaruh langsung oleh penurunan nilai tukar aipiah. Sementara kelompok kaya sangat tergantung kepada barang yang diproduksi secara modem; Kedua, pada masa ksisis umumnya masyarakat miskin sangat tergantung kepada hasil pertanian. Produk ini dapat mereka peroleh di pedesaan.

(PengmSangan Industri 9Cilir(Ber6asis Kffapa Sawit

untuliJPercepatan <Pm6angunan (Elipnomi (Pedesaan (Daerah (Rjau

~ — • ————————

Apabila dihubungkan dengan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia maka ketimpangan pendapatan petani kelapa sawit termasuk rendah. Begitu juga dengan kriteria Gini Ratio, dimana distribusi pendapatan petani kelapa sawit di daerah Riau termasuk rendah.

Dari Tabel 9 dapat dilihat perbandingan antara pendapatan masyarakat tertinggi dengan pendapatan masyarakat terendah sebesar 1,20. Artinya

pendapatan dari 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tinggi adalah 1,2 kali lipat dari pendapatan 40 persen masyarakat kelompok berpendapatan rendah. Relatif rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat sampel ini disebabkan pada lokasi pene'itian merupakan daerah pertumbuhan sebagai akibat perkembangan kawasan perkebunan, sehingga petani diluar program pola PIR banyak melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit. Akibat ini masyarakat sekitar pengembangan perkebunan juga dapat menikmati efek dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Tabel 9. Perkembangan Gini Ratio Pendapatan Petani di Daerah Riau Periode 1992-2003

Kelompok Pendapatan 1992^> ;;;pil98'>^-- 2003^) 20 % pendapatan terendah 8,89 8,05 15,130 11,69 20 % pendapatan terendah kedua 11,76 12,66 19,460 15,83 20 % pendapatan terendah ketiga 14,94 14,38 21,520 18,31 20 % pendapatan terendah keempat 20,74 19,55 20,100 21,07 20 % pendapatan tertinggi 43,68 45,35 23,790 33,09

Gini Ratio 0,3332 0.3327 0.0736 0,2038

Rasio 20% tertinggi dan 40% terendah 2,12 2,19 0,69 1,20 Sumber: 1) BPS, Riau Dalam Angka, 1993

2) Almasdi Syahza. 1995 3) Almasdi Syahza. 1998b 4) Hasil olahan

4.2.2 Analisis Disparitas Antar Daerah

Melalui hasil perhitungan Indeks Williamson dapat diketahui bagaimana peran investasi yang tertanam dalam sektor industri dan sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan dalam mengeliminasi disparitas spasial di daerah Riau. Analisis ini berpegang pada beberapa asumsi, antara lain: 1)

PengmSangan Industri J{ilir <BerSasis "KfCxpa Sawit

untuli<Percepatan <PmSangunan 'Elipnomi (pedesaan (Daerah ^ u

' = s a a g = _ _ _ _ _ _ ,

sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang berbasis ekonomi perkotaan; 2) Sektor pertanian berbasis ekonomi pedesaan, dalam hal ini subsektor perkebunan memberikan peranan panting terhadap pembangunan ekonomi pedesaan. Ini terbukti dikembangkannya kelapa sawit sebagai komoditi unggulan daerah Riau.

4.2.2.1 Perhitungan Disparitas dengan IVIemasuldon Semua Sektor

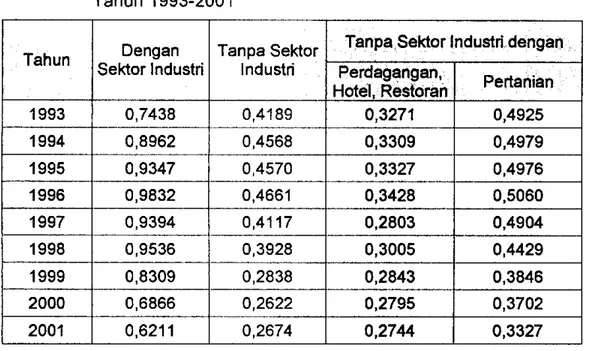

Perhitungan dengan memasukkan sektor industri, memperlihatkan nilai ketimpangan cukup besar. Selama periode tahun 1993-1998 nilai ketimpangan hampir mendekati 1 (Tabel 10), ini menunjukkan ketimpangan berat yang disebabkan karena adanya sektor industri pada daerah kabupaten/kota terutama Batam, Kepulauan Riau, Bengkalis, dan Pekanbaru.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Di Daerah Riau Periode Tahun 1993-2001

Tahun Dengan Sektor Industri

Tanpa Sektor Industri

Tanpa Sektor Industri dengan Tahun Dengan

Sektor Industri

Tanpa Sektor

Industri Perdagangan,

Hotel, Restoran Pertanian

1993 0,7438 0,4189 0,3271 0,4925 1994 0,8962 0,4568 0,3309 0,4979 1995 0,9347 0,4570 0,3327 0,4976 1996 0,9832 0,4661 0,3428 0,5060 1997 0,9394 0,4117 0,2803 0,4904 1998 0,9536 0,3928 0,3005 0,4429 1999 0,8309 0,2838 0,2843 0,3846 2000 0,6866 0,2622 0,2795 0,3702 2001 0,6211 0,2674 0,2744 0,3327

Berdasarkan angka Indeks Williamson tersebut dapat diberikan interpretasi bahwa hasil pembangunan daerah Riau yang mengandalkan sektor industri selama periode tahun 1993-2001 menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota. Akibat ini akan menimbulkan juga ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat yang bekerja di sektor industri akan mendapatkan porsi pendapatan yang lebih tinggi

(Pengembangan ImfustriHiRr (Berbasis "KfCapa Saxvit

untuljJPercepatan (PemSangunan <El(pnomi (Pedesaan (Daerah (Rjau

dibandingkan dengan yang bekerja di luar sektor industri (sektor pertanian), karena sektor industri mampu memberikan nilai tambah yang tinggi. Pada tahun 1996 dan sebelum pasca krisis ekonomi angka indeks Williamson mendekati 1, ini disebabkan karena sektor industri pegang peranan penting dalam perekonomian daerah, terutama kontribusi sektor industri dari Batam. Ini terbukti pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan ekonomi Riau -5,4 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi cukup besar (sekitar - 1 3 , 4 persen per tahun). Tingginya pertumbuhan ekonomi Riau pada masa krisis disebabkan ekonomi Batam yang tumbuh diatas 17 persen per tahun.

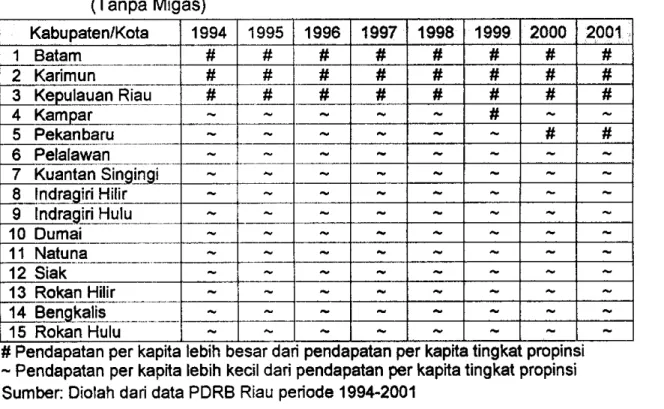

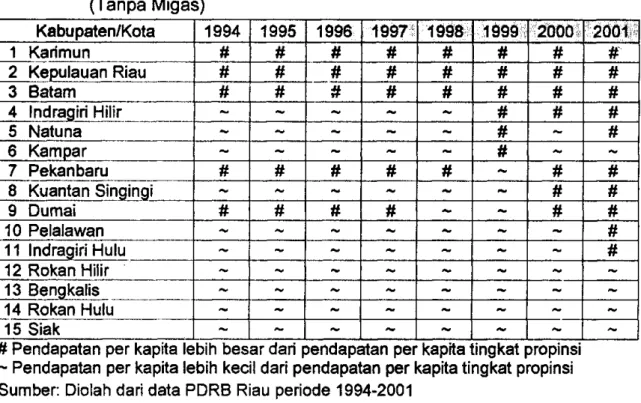

Tahun 1994 pendapatan per kapita daerah Riau sebesar Rp 1.764.963,11 dan pada tahun 2001 naik menjadi Rp 5.165.107,62 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,58 persen per tahun. Pendapatan per kapita terbesar adalah daerah Batam dan daerah yang pendapatan per kapitanya terendah adalah daerah Rokan Hulu. Daerah kabupaten/kota lain yang pendapatan per kapitanya melebihi rata-rata tingkat propinsi disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Daerah Kabupaten/Kota yang Pendapatan Per Kapitanya Melebihi Tingkat Propinsi dengan Memasukkan Sektor Industri Pengolahan (Tanpa Migas) Kabupaten/Kota 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 Batam # # # # # # # # 2 Karimun # # # # # # # # 3 Kepulauan Riau # # # # # # # # 4 Kampar 5 Pekanbaru # # 6 Pelalawan 7 Kuantan Singing!

-8 Indragiri Hilir 9 Indragiri Hulu 10 Dumai 11 Natuna 12 Siak

-

-13 Rokan Hilir 14 Bengkalis 15 Rokan Hulu

# Pendapatan per kapita lebih besar dari pendapatan per kapita tingkat propinsi ~ Pendapatan per kapita lebih kecil dari pendapatan per kapita tingkat propinsi Sumber: Diolah dari data PDRB Riau periode 1994-2001

PengmSangan Industri JCi(xr<BerSasis T(flapa Sawit

untuljPercepatan (PmBangunan 'Eljpnomi (Pedesaan (Daerafi ^ u

4.2.2.2 P e r h i t u n g a n Disparitas T a n p a S e k t o r Industri

Analisis disparitas tanpa sektor industri memperlihatkan ketimpangan tidak begitu berat, sejak pasca krisis tahun 1997 menunjukkan angka penurunan sampai pada tahun 2001 (Tabel 10). Tanpa sektor industri menyebabkan ketimpangan antar wilayah semakin kecil. Hal ini disebabkan pasca krisis dapat mendongkrak ekonomi pedesaan. Sejak krisis, ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian menunjukkan kontribusi yang besar terhadap pendapatan per kapita masyarakat.

Seperti halnya hasil perhitungan pada sektor industri, perhitungan Indeks Williamson dengan tidak memasukkan sektor industri periode 1993-1996 (sebelum krisis) menunjukkan kenaikan. Namun sejak masa krisis angka indeks Williamson cenderung menurun. Dari hasil perhitungan pada Tabel 12 menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil pada tahun 2001 sebesar 0,2674 tanpa sektor industri dan 0,6211 dengan sektor industri. Tanpa sektor ekonomi perkotaan ketimpangan antar daerah kabupaten/kota semakin kecil.

Beberapa daerah kabupaten/kota yang pendapatan per kapitanya melebihi pendapatan per kapita Propinsi Riau dari tahun 1994-2001 tanpa memasukkan sektor ekonomi perkotaan (industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran) dapat dilihat dari Tabel 12.

Dari Tabel 12 teriihat daerah kabupaten/kota yang pendapatan per kapitanya melebihi pendapatan per kapita Propinsi Riau jauh lebih banyak dibandingkan dengan memasukkan sektor industri. Namun empat daerah kabupaten/kota yakni: Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Siak masih dibawah pendapatan per kapita propinsi. Temyata pembangunan sektor perkebunan khususnya kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan per kapita ekonomi pedesaan dan menimbulkan pendapatan antar daerah lebih merata.

Dari hasil analisis yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di dearah Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pedesaan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat menekan tingkat ketimpangan antar daerah

<Pengm6angan Industri 9fiCir<Ber6asis Kpfapa Sawit

untu^JPercepatan <Pem6angunan 'E^nomi Pedesaan (Paeraft ^ u

kabupaten/kota di Riau. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Tabel 12 Perbandingan Pendapatan P e r Kapita Kabupaten/Kota dengan Pendapatan P e r Kapita Propinsi Tanpa Sektor Industri Pengolahan (Tanpa Migas) Kabupaten/Kota 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 Karimun # # # # # # # r 2 Kepulauan Riau # # # # # # # # 3 Batam # # # # # # # 4 Indragiri Hilir # # 5 Natuna ~ # # 6 Kampar # 7 Pekanbaru # # # # # # 8 Kuantan Singing! # # 9 Dumai # # # # # # 10 Pelalawan # 11 Indragiri Hulu ~ .MM. # 12 Rokan Hilir 13 Bengkalis 14 Rokan Hulu 15 Siak

# Pendapatan per kapita lebih besar dari pendapatan per kapita tingkat propinsi ~ Pendapatan per kapita lebih kecil dari pendapatan per kapita tingkat propinsi Sumber: Diolah dari data PDRB Riau periode 1994-2001

4.3 Analisis Multiplier Effect Ekonomi dan Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

4.3.1 Analisis Multiplier Effect

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperiuas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Bermacam sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.

(PengmSangan Industri JfUir(Ber6asis 7(fhpa Sawit

untuifPercepatan (PmBangunan (Eksimmi (Pedesaan (Daerafi ^jau

Secara umum dapat diungkapkan bahwa adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di pedesaan, sampel mengungkapkan sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Data lapangan mengungkapkan pada umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija) dan perkebunan (karet). Pada masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya bell masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

Apabila dikaji dari struktur biaya pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionainya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan multiplier effect, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Dengan menggunakan rumus angka pengganda tersebut diperoleh nilai M P C = 0,8415 dan nilai P S Y =0,7079. Sehingga diperoleh angka pengganda sebesar 2,48. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap pembelanjaan oleh

PengmSangan Industri JfiRr (BerSasis 7(flapa Sawit

untuHjPercepatan PmSangunan 'E^nomi Pedesaan (Daerah (Rjau

petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 248,00 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan j a s a yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang {backward linkages). P a d a proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan ken'a serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan

{foreward linkages). Proses foreward linkages yang diperkirakan akan muncul

adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (alsintan).

Dari segi penanaman investasi yang dilaksananakan, hampir semua daerah kabupaten/kota memanfaatkan investasi. Tetapi kalau dilihat dari segi dampak ekonominya belum menunjukkan hasil yang diharapkan, hal ini disebabkan karena investasi pada beberapa daerah kabupaten/kota mempunyai multiplier efek yang kecil kecuali untuk daerah Batam dan Pekanbaru (Almasdi Syahza, 2003c).

A d a empat kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. Pertama, investasi sektor industri di daerah kabupaten/kota yang menyebabkan disparitas spasial semakin membesar disebabkan oleh industri milik swasta dengan fasilitas P M A dan P M D N bukan investasi pemerintah. Investasi sektor swasta lebih mengutamakan target keuntungan, sementara invesatsi pemerintah lebih mengutamakan nilai manfaat untuk masyarakat. Dalam penelitian ini karena keterbatasan data dan waktu, industri milik pemerintah tersebut belum berhasil diungkapkan sebaran geografisnya; Kedua,

PengmSangan Industri JfiRr (BerSasis 'Kflitpa Sawit

untu^Percepatan PmSangunan 'Elipnomi Pedesaan Oaeraft ([(jau

kemungkinan industri dengan fasilitas P M D N dan P M A di masing-masing daerah kabupaten/kota ada yang tinggi nilainya tetapi menimbulkan multiplier

effect yang kecil sehingga tidak memperbesar P D R B daerah bersangkutan

(seperti sektor pertanian). Sebaliknya investasi swasta dengan fasilitas P M A dan P M D N , walaupun nilainya kecil di suatu daerah kabupaten/kota tetapi

mempunyai multiplier effect yang besar sehingga dapat mempertinggi P D R B daerah bersangkutan; Ketiga, penanaman investasi pada daerah kabupaten/kota baik P M D N maupun P M A terfokus pada sektor pertanian yang pengembalian tingkat investasinya dalam jangka waktu yang agak lama; dan

keempat, kemungkinan investasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah baik

swasta yang bersumber P M D N dan P M A tertanam pada sektor sosial yang mempunyai multiplier effect yang kecil serta tingkat pengembaliannya yang lambat.

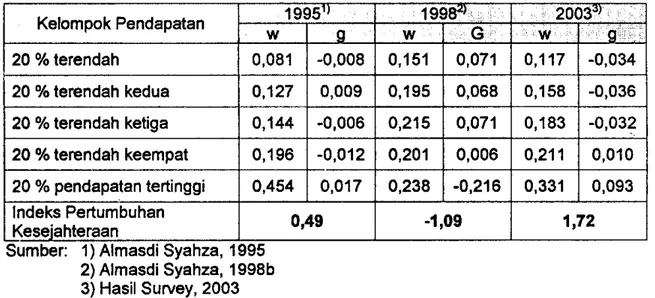

4.3.2 Analisis Kesejahteraan Masyarakat Petani Kelapa Sawit

Pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan hanya meningkat sebesar 0,49 persen (Tabel 13). Dari itu teriihat pada 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar - 1 , 0 9 %. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal.

Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar

1,72 persen. Pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok yang berpenghasilan 40 persen tertinggi sebesar 3,28 persen, sedangkan kelompok

(PengemSangan Industri JfiBr (BerSasis 'KfHapaSawh

untufiJPercepatan (PemSangunan (Efipnomi (Pedesaan (Daerafi (Rjau

60 persen terendah justru mengalami penurunan kesejahteraan s e b e s a r - 1 , 5 6 persen.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Tabel 13. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Daerah Riau Kelompok Pendapatan 19< 35^5 19£ 8^> 20C )3'^J Kelompok Pendapatan w g w w g 20 % terendah 0,081 -0,008 0,151 0,071 0,117 -0,034 20 % terendah kedua 0,127 0,009 0,195 0,068 0,158 -0,036 20 % terendah ketiga 0,144 -0,006 0,215 0,071 0,183 -0,032 20 % terendah keempat 0,196 -0,012 0,201 0,006 0,211 0,010 20 % pendapatan tertinggi 0,454 0,017 0,238 -0,216 0,331 0,093 Indeks Pertumbuhan Kesejahteraan 0,49 -1,09 1,72

Sumber: 1) Almasdi Syahza, 1 995 2) Almasdi Syahza, 1998b 3) Hasil Survey, 2003

4.4 Analisis Daya Dukung Wilayah

Sampai akhir tahun 2002 produksi tandan buah segar (TBS) dari daerah Riau telah mencapai 3.038.255 ton per bulan atau 36.459.061 ton per tahun

PengmSangan Industri9fiSr (BerSasis Xflapa Sawit

untul^Percepatan PmSangunan 'Elipnomi Pedesaan (Daerafi ^ u

dengan produktivitas 3,395 ton per hektar. Sementara itu jumlah pabrik kelapa sawit di Riau sebanyak 75 buah dengan kapasitas produksi sebesar 3.390 ton per jam (Dinas Perkebunan Riau, 2003).

Luas kebun kelapa sawit di masa datang diprediksi akan selalu bertambah, karena tingginya animo masyarakat terhadap pengusahaan kelapa sawit. Seiring dengan pertambahan luas areal akan diikuti dengan peningkatan produksi T B S . Kondisi ini juga akan menyebabkan kapasitas pengolahan T B S semakin dibutuhkan baik dari segi jumlah maupun dari segi kapasitas olahnya. Begitu juga untuk luas yang ada, produksinya akan bertambah karena masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Sampai tahun 2003 luas tanaman yang belum menghasilkan sebanyak 415.699 ha yang tersebar di duabelas daerah kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku P K S . Hasil perhitungan D D W disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14 Luas Areal, Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Kapasitas Olah P K S dan Analisis D D W Industri Hilir di Riau Tahun 2002

Kabupaten

Luas Tanaman Produk-tivitas (ton/ha) Kapasitas P K S (ton/jam) DDW* Kabupaten TBM TM Produk-tivitas (ton/ha) Kapasitas P K S (ton/jam) DDW* Kampar 42.282 70.484 2,968 945 1,339 Rokan Hulu 99.341 195.186 2.052 385 2,601 Pelalawan 29.625 132.875 3,550 385 3,063 Bengkalis 18.060 65.084 2,284

-

-Rokan Hilir 36.745 85.223 3,846 505 1,623 Siak 41.137 90.031 4,525 450 2.263 Dumai 7.717 7.863 0,638-

-Indragiri Hilir 36.715 25.872 3,059 120 1.649 Indragiri Hulu 28.037 68.926 3,984 255 2,692 Kuantan Singingi 74.758 49.142 1,220 345 0,434 Kepulauan Riau 1.282 3.603 3,379-

-Natuna 700 0.850 -Total 415.699 894.989 3,395 3.390 2,241

DDW untuk tanaman menghasilkan 2,241

DDW untuk tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan 3,281 Keterangan: * Hasil Perhitungan

CBengemSangan Industri J filir<Ber6asis 'KfCapa Sawit

untufjjPercepatan (PemSangunan 'Eljpnomi (Pedesaan (Daerafi ^ u

Dari hasil perhitungan D D W yang disajikan pada Tabel 14 diperlihatkan dua model perhitungan, yakni perhitungan dengan hanya memperhatikan tanaman menghasilkan dan perhitungan dengan memasukkan tanaman belum menghasilkan. Dari perhitungan pertama diperoleh angka indeks D D W sebesar 2,241. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka D D W lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku P K S sangat besar. Setiap satu satuan kemampuan olah P K S didukung oleh bahan baku T B S sebanyak 2,241 satuan. Untuk masa yang akan datang produksi T B S mengalami peningkatan karena masih ada kebun yang belum menghasilkan. Jika diasumsikan semua kebun baik tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) berproduksi, maka D D W meningkat menjadi 3,281.

Tingginya angka D D W ini juga memperlihatkan melimpahnya bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Kelebihan bahan baku ini akan menyebabkan tidak efisiennya proses produksi. Dari sisi lain kelebihan bahan baku yang dipasok dari pihak petani akan menyebabkan penurunan harga jual oleh petani itu sendiri. Karena kondisi pasar yang dihadapi oleh pihak petani adalah monopsonistik, maka petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar, sehingga petani hanya sebagai penerima harga dari pihak pedagang (kaki tangan P K S ) . Kondisi ini juga menyebabkan harga T B S ditingkat petani sangat berfluktuasi, terutama bagi petani swadaya mumi.

4.5 Proyeksi Kebutuhan Pabrik Kelapa Sawit

Untuk memperkirakan kapasitas produksi P K S yang dibutuhkan, digunakan asumsi sebagai berikut: 1) pabrik beroperasi 16 jam per hari; 2) satu bulan kalender bekerja 25 hari; 3) produksi T B S berpedoman pada tahun 2002; 4) produksi optimum kebun diasumsikan 21,78 ton/ha/tahun; dan 5) kapasitas P K S 45 ton/jam. Berdasarkan data indikator dan asumsi pada Tabel 15, maka dapat diproyeksikan kebutuhan P K S untuk masa akan datang.

Walaupun konsumsi C P O dan produk olahannya naik pesat namun pada saat ini di daerah Riau terjadi ketidak seimbangan antara industri hulu (produksi TBS) dan industri hilir (industri pengolahan C P O dan turunannya). Hal ini

(PengmSangan Industri JCiRr (BerSasis %ffkpa Solvit

untuljjPercepatan <PmSangunan 'E^nomi (Pedesaan (Daerafi (Rjau

karena perluasan kebun rakyat terjadi sangat pesat tetapi tidak diimbangi dengan perluasan industri pengolahannya. Produksi hulu berupa T B S jauh lebih banyak dari daya tampung industri pengolahan C P O . Akibatnya terjadi kelebihan supply bahan baku. Harga T B S anjiok bukan saja disebabkan oleh karena fluktuasi harga C P O dunia tetapi juga karena jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) semakin tidak mencukupi untuk mengolah T B S . Untuk mengatasi ketidak seimbangan ini dan melayani perkebunan rakyat skala kecil serta untuk meningkatkan nilai tambah, maka sangat penting bagi pemerintah daerah Riau untuk mendorong tumbuhnya industri-industri hilir {processing) berbasis C P O . Industri hilir {processing industries) perlu segera dibenahi mulai dari P K S sampai kepada industri hilirnya: pabrik minyak goreng sawit ( P M G S ) dan industri-industri lainnya yang mengolah bahan baku C P O dan turunannya. Dalam membangun industri ini melibatkan usaha kecil dan menengah ke bawah sehingga memungkinkan rakyat kecil dan menengah untuk ikut mengusahakan.

Tabel 15. Indikator Proyeksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Indikator Kuantttas

1. Luas areal (ha) tahun 2002 1.312.661 2. Produksi TBS (ton) tahun 2002 19.492.860 3. Produksi C P O tahun 2002 (ton) 3.038.255 5. Pabrik Kelapa Sawit (Unit) tahun 2002 75 6. Kapasitas PKS (Ton TBS/jam) 3.390

Dari data yang ada kapasitas P K S terpasang baru sebesar 3.390 ton per jam. Dengan berpedoman kepada produksi T B S pada tahan 2002 maka kebutuhan kapasitas P K S untuk mengolah T B S dapat dihitung dengan rumus (Almasdi Syahza, 2002a):

T M x P r T K P =

J K x J H X 12

Keterangan: T K P adalah total kapasitas pabrik; T M adalah luas tanaman menghasilkan; Pr adalah produktivitas lahan per tahun; J K adalah jam kerja pabrik per hari; dan J H adalah jumlah hari kerja pabrik per bulan.

(PengmSangan Industri JfiSr (BerSasis KfQtpa Sawit untulijPercepatan (PmSangunan 'Elipnomi (Pedesaan (Daerafi

Pada Tabel 16 disajikan proyeksi kebutuhan P K S di masa datang dengan asumsi luas lahan berpedoman kepada tahun 2002.

Berpedoman kepada asumsi di atas, maka kapasitas P K S yang dibutuhkan sebesar 5.947 ton per jam. Jika dibandingkan dengan kapasitas olah pabrik kelapa sawit (PKS) sekarang yakni 3.390 ton per jam dengan kemampuan produksi yang ada tidaklah seimbang. Kekurangan kapasitas P K S sebesar 2.557 ton per jam atau setara dengan 57 buah P K S dengan kapasitas 45 ton per jam.

Tabel 16. Proyeksi Kebutuhan P K S untuk Riau

Uraian Perkiraan

Luas Lahan yang ada (ha) 1.312.661

Perkiraan Produksi TBS (ton/tahun) 28.546.785

PKS dibutuhkan (ton TBS/jam) 5.947

Kapasitas PKS terpasang (ton TBS/jam) 3.390 Kekurangan P K S (ton TBS/jam) 2.557 Jumlah PKS yang diperlukan (45 ton